01/11/2008

Train (presque) expérimental

00:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jack cardiff | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/10/2008

Sam à propos de Peckinpah

"Je dois avouer que, pour ma part, je ne suis pas très facile dans le travail, car je suis extrêmement exigeant, extrêmement dur sur un plateau. Je n’admets pas les gens qui prennent le cinéma pour un "business", je n’admets pas que l’on travaille d’un film à l’autre par routine. Je veux que l’on croie au film sur lequel on travaille, ou bien que l’on refuse d’y participer... A chacun de mes tournages, j’ai un service de cars pour relier en permanence le lieu de tournage à Hollywood, afin que toute personne de l’équipe ; jusqu’au moindre technicien, qui ne travaille pas avec le même enthousiasme que moi, pour le film, soit renvoyée immédiatement..."

En ligne sur Allez-au-cinéma.com, un entretien réalisé par Guy Braucourt pour la revue Cinéma 69 (n° 141 décembre 1969). Le grand homme y parle de sa carrière depuis ses débuts à la télévision jusqu'à The Ballad of Cable Hogue, du western, de la violence, de ses confrères et des producteurs. Est-il vraiment necessaire que je vous dise que c'est passionnant ?

11:49 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sam peckinpah | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/10/2008

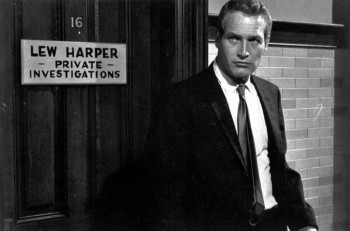

Beaux mecs

Je suis plutôt du même avis qu'Edouard Waintrop à propos de Paul Newman. L'homme semblait estimable, le réalisateur intéressant et l'acteur séduisant. Difficile de ne pas l'aimer, mais tout aussi difficile de l'admirer vraiment. Je veux dire par là que quand on regarde sa filmographie, on constate que s'il y a beaucoup de films plutôt réussis, il n'y a pas, je n'y vois pas, l'équivalent de Vertigo pour James Stewart ou de The searchers pour John Wayne. Paul Newman a surtout travaillé avec des metteurs en scène comme George Roy Hill, Martin Ritt, Stuart Rosenberg ou Jack Smight, auxquels on pourra trouver des qualités mais qui ne sont pas exactement des foudres de guerre. Comme plusieurs acteurs de sa génération, Robert Redford et Warren Beatty par exemple, Newman a tiré tout le partit possible de son statut de star et c'est lui qui imposait souvent son point de vue aux réalisateurs. Tout à son image, il a refusé ou négligé ou manqué de se confronter à des metteurs en scène d'un autre calibre. Dans les hommages qui lui sont rendu, on mentionne souvent sa collaboration avec Alfred Hitchcock. Certes, mais on oublie trop vite que Torn Curtain (Le rideau déchiré – 1966) correspond à une période creuse du maître dont le chef opérateur préféré vient de mourir, que le studio oblige à désavouer la partition de Bernhard Hermann, son alter-ego musical, et qui lui impose deux stars, Julie Andrews et Paul Newman. Rendez-vous manqué. La carrière de Newman finalement lui ressemble, assez lisse, séduisante mais sans fièvre, comme ces rencontres dans les superproductions avec ses pairs, Redford ou McQueen. De la belle mécanique et ce sourire charmeur toujours un peu lointain. Reste quand même ses rôles chez Richard Brooks et surtout chez John Huston. Sa composition en juge Roy Bean, truculente, reste pour moi ce qu'il aura fait de meilleur avec ses seconds rôles pour les frères Cohen et Sam Mendes. Et puis encore, Newman réalisateur, comme Redford ou Beatty, est intéressant. Plus en tout cas qu'un John Guillermin.

Guillaume Depardieu, je ne sais pas trop quoi en dire. Sa vie privée ne me regardant pas, je suis assez irrité par cette façon que l'on a d'essayer d'en faire une sorte de mythe tragique. James Dean, Rimbaud, Marie Trintignant et pourquoi pas Che Guévara, un véritable concours de la comparaison la plus ridicule. Comme acteur, je l'ai vu et aimé chez Corneau, Carax et Rivette. Dans Ne touchez pas la hache, dès ces premiers plans dans l'église, il dégage une force physique et fragile, accentuée par sa claudication, qui le fait entrer dans le cercle restreint des acteurs à la pure présence cinématographique. Chose que son père avait du mal à faire, sauf chez Truffaut. Il rejoignait alors pour moi les Jacques Gamblin, Frédéric Pierrot ou Grégori Derangère, et de ce point de vue, il me manquera. Je suis donc très heureux que plusieurs blogs que j'aime bien aient choisi cette photographie pour lui rendre hommage.

23:27 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : paul newman, guillaume depardieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/10/2008

Un peu de glamour (en attendant)

La très belle Marguerite Churchill dans un très beau déshabillé dont je ne me lasse pas d'étudier les reflets. Source : Greenbriar Picture Show

17:24 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : marguerite churchill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/09/2008

Quelle est belle la France...

Répondant avec plaisir à l'invitation de Ludovic de l'excellent Cinématique, je vous propose une liste de dix films français qui ont compté pour moi depuis 1988. Le cinéma français, on en discute avec acharnement, le plus souvent pour déplorer, malgré une production toujours dynamique, un manque d'imagination, d'audace sur le fond comme sur la forme, d'ambition, de renouvellement. Une poignée de thèmes qui tournent en boucle, de formules parfois à succès qui ne prennent jamais le risque de s'écarter du droit chemin menant à la première partie de soirée sur les chaînes de télévision, l'invasion de modèles, de vedettes et d'humour venu de cette même télévision, la caricature du cinéma de la Nouvelle Vague, l'imitation inutile de modèles américains, semblent constituer tout notre horizon. Toutes ces critiques sont justifiées, mais ne résument pas tout notre cinéma. Du moins je le crois. Ces formes sont dominantes, mais je me pose souvent la question de savoir si, que ce soit dans les années 30 de Renoir, Carné, Pagnol, Grémillon, Vigo et Guitry, ou dans les années 60 de Godard, Truffaut, Demy, Rivette, Mocky et Tati, ce cinéma qui est aujourd'hui notre histoire, était alors dominant. L'année de la sortie de Playtime, c'était le film de Jean Girault, Les grandes vacances avec Louis De Funes, qui cassait la baraque.

Peut être manquons nous de recul sur notre période. Peut être le cinéma n'a-t'il plus la même importance, ou le même impact qu'à la grande période ou pouvaient encore séduire un large public des auteurs comme Fellini, Bergman, Kurosawa, Hawks, Bunuel, qui tiraient sans doute la critique, le public et les « professionnels de la profession » vers le haut. Toujours est-il qu'il y a des choses. Que si je regarde les vingt années passées, il y a des films qui ont compté, que je défendrais pour de bonnes et parfois mauvaises raisons. Cette liste, contrairement à ce que je craignais, a été difficile à faire parce que j'avais trop de candidats. J'aurais pu proposer trois listes entièrement différentes sans trop de problème. Je me suis donc fixé quelques règles : rester sur des premières impressions fortes, éliminer les films d'auteurs étrangers comme Ruiz, Watkins ou Iosseliani (ce qui a été dur), donner la priorité aux auteurs plus récents, ce qui m'a fait mettre de côté quelques grands anciens comme Godard, Resnais, Sautet ou Rappeneau (Bon voyage, c'était quelque chose) et puis essayer d'équilibrer les différentes formes : l'animation, le court, et le documentaire ont donné de belles réussites. Alors voilà, ça donne ceci, avec quelques mots d'explication :

Dieu seul me voit (Bruno Podalydès)

Mon film fétiche parce que je trouve qu'il me ressemble. La confirmation après Versaille rive gauche du ton particulier de Podalydès brassant un héritage cinématographique (Tati, Truffaut, Prévert), littéraire et populaire (les hommages à Hergé). Podalydès a le sens du gag, ce qui est rare. C'est le film qui m'a rendu définitivement amoureux de Jeanne Balibar, mais toute la distribution est excellente.

La chatte andalouse (Gérald Eustache-Mathieu )

Sophie Quinton en nonne poursuivant l'oeuvre d'une artiste sur le point de mourir. Un des plus beaux moyens métrages que j'ai vu, l'un des plus prometteurs. Avril, le premier long de Eustache-Mathieu, toujours avec Quinton, toujours en nonne, était intéressant sans retrouver la force de ce film.

Le vent de la nuit (Philippe Garrel)

Deneuve. La voiture rouge et la musique de John Cale.

Un monde sans pitié (Éric Rochant)

Présenté comme le film d'une génération, ce qui pouvait pour une fois se défendre, ça reste la plus belle réussite de Rochant, avec des images magnifiques de Paris et Mireille Perrier.

Va savoir (Jacques Rivette)

Ma première incursion chez Rivette. Jeanne Balibar encore, mais aussi Hélène de Fougerolles dont j'adore le grain de beauté. Le film m'avait mis dans état de joie profonde. Brillant, jubilatoire comme on dit chez Télérama.

La fille coupée en deux (Claude Chabrol)

Encore un grand ancien. Les vingt dernières années sont une belle période de son cinéma. J'aurais pu citer Au coeur du mensonge ou La cérémonie, mais celui-ci a été moins apprécié alors que j'y vois la quintessence de son style. Les femmes y sont sublimes, les hommes veules, j'adore.

La ville est tranquille (Robert Guédiguian)

J'ai un faible pour Le promeneur du champ de Mars, mais ce film-ci me semble plus représentatif de la singularité de Guédiguian. C'est un peu son film somme d'une période, l'un des plus sombre, mais une façon de conclure un cycle de vingt ans avant de se lancer dans des projets plus atypiques.

L'équipier (Philippe Lioret)

Le grand film romanesque que j'espérais. Grégori Derangère, Sandrine Bonnaire, la musique de Nicola Piovani, la mer et la tempête. S'il faut chercher un héritier à Grémillon et Gréville, en voici un. Le film suivant est plus habile que réussi mais le précédent, Mademoiselle avec Bonnaire encore et Gamblin était une très belle comédie.

No pasaran, Album souvenir (Henri François Imbert)

Documentaire intimiste et implacable, Imbert comme pour ses films précédents part d'un élément personnel pour s'ouvrir au Monde. Ici, à partir de quelques cartes postales, il nous raconte l'histoire du siècle à travers celle des camps : camps de réfugiés, camps de concentration, camps de rétentions. De sa voix calme et claire, il interroge autant les images que les gens.

Alberto express (Arthur Joffé)

Un des grands gâchis de la période avec Léos Carax. Joffé a de l'imagination, de l'ambition et le sens du cinéma mais tous ses films se sont ramassés. Ca reste un souvenir très fort, l'histoire d'un homme embarqué dans un voyage délirant en train pour payer, littéralement, sa dette à son père. Avec Sergio Castellito qui n'est pas exactement un manchot.

Juste derrière : La beauté du monde (Yves Caumont), Les triplettes de Belleville (Sylvain Chomet), On connaît la chanson (Alain Resnais), Pork and Milk (Valérie Mrejen), Pas de repos pour les braves (Alain Giraudie), Nelly et Mr Arnaud (Claude Sautet), Ester Kahn (Arnaud Depleschin), Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard)...

08:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : liste, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/09/2008

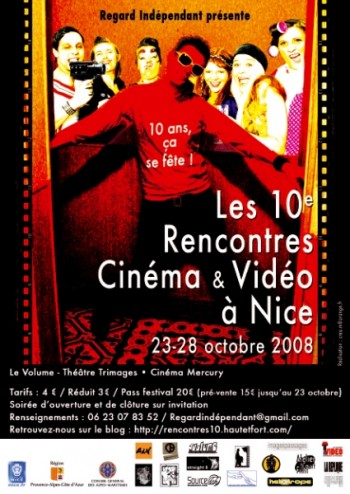

10e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Mes lecteurs les plus réguliers savent que je risque de me faire plus rare le mois à venir. Comme chaque année, l'association Regard Indépendant que je préside organise les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice. Et cette année, ce sont les 10e. « J'ai dix ans... » comme chantait l'autre. Nous allons donc essayer de nous surpasser, même si je n'ai guère le goût des chiffres ronds. La manifestation est axée sur la création indépendante et régionale. Il y aura donc beaucoup de films d'illustres inconnus, ce qui ne signifie pas qu'ils ne soient pas pour autant remarquables. Les spectateurs curieux y découvriront les nouvelles oeuvres de Cédric Romain, Stéphane Coda, Catherine Savy, Cédric Coppola, Jérémie Lenoir entre autres. Le samedi 25, il y aura une grande soirée consacrée au super8 avec des films que notre association a produit sur le thème « Insomnie », une sélection des Straight8 anglais et une autre du festival de Strasbourg. Dimanche sera consacré, façon de parler, à l'expérimental et à la vidéo d'art avec une série de cartes blanches. Entre les deux journées, une nuit du cinéma constituera le point culminant de la manifestation avec une série de courts métrages, Primrose hill de Michael Hers dont je vous avait parlé lors du festival de Clermont Ferrand, et deux films assez peu ordinaires : Quand l'embryon part braconner du japonais Koji Wakamatsu, film « pink » c'est à dire érotique mais aussi politique ; et King boxer (La main de fer), un classique du film de kung-fu hong-kongais qui date de 1972 et que l'on doit à Cheng Chang-Ho avec une distribution de classe constitués de Lo Lieh, Wang Chin-Feng, Wang Ping, Hsiung Chiao et Lin Tung.

Dimanche soir verra la diffusion du documentaire de Denys Piningre, L'assiette sale. Lundi soir, nous recevrons Gérald pour son étonnant long métrage Paulo Anarkao produit complètement en marge et qui bénéficie d'un très joli bouche à oreille. Nous clôturerons cette édition pour laquelle nous croisons les doigts et serrons les fesses avec En haut des marches de Paul Vecchiali.

Il est temps de vous parler d'un événement qui me tient particulièrement à coeur et qui devrait intéresser les lecteurs d'Inisfree. Cela fait quelques temps que je caresse l'idée de réunir quelques-uns des blogueurs avec lesquels nous échangeons régulièrement depuis quelques années. Après consultation, j'ai inclus dans ces 10e Rencontres une séance un peu spéciale qui réunira rien moins que le bon Dr Orlof, Edisdead de Nightswimming, Joachim de 365 jours ouvrables et votre serviteur. J'ai également invité à ce rendez vous Philippe Serve de Cinéma Sans Frontières, le ciné-club niçois et Daniel Fimbel du Ciné-Café tout aussi niçois. Nous projetterons le film de Luc Moullet, Les sièges de l'Alcazar, puis nous débattrons des nouvelles formes de la cinéphile, qu'elle s'exprime sur Internet ou qu'elle retrouve des formes plus classiques. Je ne vous cacherais pas que j'attends ce moment avec impatience, même si nous devons nous retrouver autour d'un bon verre pour échanger. Mais je ne doute pas qu'un public nombreux et impatient de prendre la parole nous rejoindra ce samedi 25 orctobre à 16h00 au Théâtre Trimages. Je tiens d'ores et déjà à remercier mes camarades d'avoir accepté mon invitation et vous invite, pour en savoir plus à lire les entretiens que nous avons réalisé :

Avec le Dr Orlof (lien)

Avec Edisdead de Nightswimming (lien)

Avec Joachim de 365 jours ouvrables (lien le 29 septembre)

15:02 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : blog, regard indépendant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/09/2008

Viva Gemma

Amicalement dédié à Marie-Thé, Aline, Donatienne, Karim, Curd, Giuliano, Derry et les fidèles de la note du 18 août 2005.

Les admiratrices et teurs de Giuliano Gemma ont été à la fête cet été. Trois éditeurs DVD ont sortit plusieurs films assez rares dans les registre du western et de l'aventure historique. Hélas, trois fois hélas, il faut commencer par joindre la voix à celle du camarade Tepepa pour pousser un coup de gueule, modéré mais résolu. Le cinéma dit « de genre » est traité de façons fort diverses. Nous avons le souvenir des belles éditions de Wild Side, de Seven 7 et la collection Cinéma de quartier chez Studio Canal. Mais ce dernier éditeur a bien maltraité les derniers films de la collection western. Pas de version originale, pas de bonus, pas la moindre photographie. Le service strictement minimum. Comme si l'équation Cinéma populaire + édition économique (ce qui se discute), ne pouvait se résoudre qu'au plus petit dénominateur commun : l'exploitation sans vergogne d'un catalogue. Dommage. Dommage parce que ces éditions minimalistes vont frustrer l'amateur sans susciter l'intérêt du néophyte. Dommage parce qu'il existe des éditions étrangères de certains de ces films bien plus intéressantes, comme pour Tempo di massacro (Le temps du massacre – 1966) de Lucio Fulci. Dommage.

Je reste néanmoins modéré dans mon coup de gueule dans la mesure ou contrairement aux pratiques des purs marchands de soupe, les films sont ici présentés dans un format respecté et les copies correctes. Et pour l'inédit I crudeli de ce cher Sergio Corbucci, la VF, bien que VF, a été faite recemment pour l'occasion.

Il fallait que ce soit dit mais, et ce n'est pas Marie-Thé qui me contredira, l'important c'est quand même de retrouver le bondissant Giuliano Gemma. Un dollaro bucato (Le dollar troué) de Giogio Ferroni et Adios Gringo de Giorgio Stegani tournés la même année 1965 se ressemblent beaucoup. Même type d'histoire, Stegani a travaillé sur les deux scénarios, les films ont la même distribution avec, outre notre héros, Ida Galli en héroïne impeccable, le grand Nello Pazzafini et Pierre Cressoy en méchants et Massimo Righi. Ce sont deux films pré-léoniens, bien que tournés après le premier opus de Sergio Léone, parce qu'ils restent à mi-chemin entre le modèle hollywoodien et la continuation du péplum. C'est Gemma, je crois, qui disait que la différence entre les deux genres tenait aux chapeaux et aux armes. Pour Gemma et Ferroni, Un dollaro bucato est leur premier western après Arrivano i titani (Les titans) de Duccio Tessari pour l'acteur et Coriolano: eroe senza patria (La terreur des gladiateurs) pour le réalisateur. Vu le rythme de travail à l'époque, ils n'ont pas du avoir beaucoup de temps pour s'adapter. Les films ont donc des dramaturgies proches, succession de péripéties sans temps mort à base de trahison, pièges, poursuites et vengeance. Avec une prédilection pour les bagarres musclées, les héroïnes immaculées, les héros physiques et naïfs et un zeste de sadisme. Ils ont un côté feuilletonesque marqué et finalement pas désagréable.

Dans Un dollaro bucato, Gemma est Gary O'Hara, un officier sudiste démobilisé qui part vers l'Ouest retrouver son frère. Il se retrouve dans une petite ville bien corrompue comme il faut. Habilement manipulé, il provoque la mort de son frère et se fait abattre. Mais il n'est pas mort, pensez un peu au titre. De retour, comme Ringo, il va faire justice.

Dans Adios gringo, il est le jeune éleveur Brett Landers. Victime d'une arnaque du vil Pazzafini qui lui vend des vaches volées, il manque de se faire lyncher. Comme plus tard Clint Eatwood dans Hang 'em high (Pendez les haut et court -1968) de Ted Post, il promet de retrouver le vrai coupable.

Curieusement, plus qu'aux séries B américaines des années 50, ces films m'ont fait penser aux westerns de série des années 30 comme ceux que j'ai pu voir avec John Wayne en vedette. Les intrigues y sont tout aussi tarabiscotées, on y voit les mêmes groupes de cavaliers se courir après dans les sous bois et les canyons, il s'agit très souvent d'un héros injustement accusé devant faire justice lui-même et l'héroïne est vraiment là pour la décoration. De la même façon, les films sont à la fois bien faits mais sans personnalité. Nous sommes très loin des recherches stylistiques de Léone où des idées parfois étonnantes de Duccio Tessari dans son dyptique autour du personnage de Ringo, tourné par Gemma entre les deux films qui nous occupent. Bref rien de saillant. Mais rien d'indigne.

Reste l'essentiel. En héros positif, Giuliano Gemma fait merveille et, à quelques touches éparses près, si ces films valent encore le coup aujourd'hui, c'est à lui qu'on le doit. A son charisme et à cet humour décontracté qu'il importe de ses personnages de peplum. Il joue parfaitement du contraste entre cet air naïf de victime idéale et de sa vigueur physique (quelle musculature mine de rien sous les chemises de cow-boy) qui crédibilise le côté implacable de sa vengeance. Sous la douceur de ses traits et la droiture de son regard, il y a la vivacité du tireur et la souplesse de l'acrobate. Un petit côté James Stewart chez Anthony Mann, toutes proportions gardées, le côté tragique en moins. Il faudra quand même aller chez Tessari ou plus tard chez Valérii pour le trouver dans des personnages plus étoffés.

Un dollaro bucato façon madeleine chez Tepepa

Les DVD

Sur le forum Western movies

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : giuliano gemma, giogio ferroni, giorgio stegani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2008

Ouaouaoua

Le Spaghetti Western Orchestra dans ses oeuvres. Cinq musiciens venus d'Australie remettent au gout du jour les musiques du western all'dente. Avec bruitages et coups de pistolet. En concert pour ces veinards de parisiens au Café de la Danse.

10:19 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : ennio morricone, spaghetti western orchestra | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2008

L'épouvantail

Rain on the scarecrow Blood on the plow

This land fed a nation This land made me proud

And Son I'm just sorry there's no legacy for you now

John Cougar Mellencamp

Si certains nous replongent actuellement au coeur des années 80, je suis pour ma part plutôt occupé à revisiter les années 70. A combler les lacunes dont je parlais il y a quelque temps. Sous l'influence récente du documentaire No subtitles necessary de James Chressantis consacré aux chefs opérateurs Lazlo Kovacs et Vilmos Zsigmond. Il aura suffit, comme pour le film de Bogdanovich, d'un seul plan pour que me vienne l'irrépressible envie de voir enfin Scarecrow (L'épouvantail), troisième film de Jerry Schatzberg tourné en 1973, avec un couple désormais entré dans l'histoire du cinéma, Al Pacino et Gene Hackman.

Un seul plan, le premier. Une vaste étendue, les rondeurs d'une colinne herbeuse assombrie par un passage de nuages comme chez John Ford. Un plan qui ramène au King Vidor de Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile – 1955) ou au David Miller de Lonely are the brave (Seuls sont les indomptés – 1962). Les grands espaces, le western, l'Amérique, l'idée de l'Amérique, le rêve de l'Amérique et de son cinéma. Un seul plan et tout est dit. Un point, un homme qui s'avance. Il porte une valise, ça pourrait être une selle. Puis il se heurte à une clôture, comme Kirk Douglas dans les films précités. Une clôture et une route qui file vers l'horizon. C'est encore le rêve américain, mais il vient de changer de forme.

A cheval entre ces deux rêves, il y a la rencontre de deux hommes. Gene Hackman est Max, il sort de prison, il est taciturne, maniaque, violent, généreux, paranoïaque, touchant, obstiné. Il veut monter une affaire de lavage de voiture et vivre son rêve américain à lui. Il a tout planifié, tout noté dans un petit carnet. Al Pacino est Lion, c'est le surnom que lui donne Max quand il brise la glace. Il a une théorie sur les épouvantails. S'ils font partir les oiseaux, ce n'est pas en les effrayant, mais en les faisant rire. Lion trimballe avec lui une lampe, un cadeau pour son jeune fils qu'il n'a jamais vu. Juvénile, innocent, bavard, enthousiaste, ouvert, incandescent, il a un rêve lui aussi. Il regrette ses bêtises et veut (re)fonder une famille, sa famille avec cette femme qu'il a quitté par lâcheté et ce fils qu'il ne connaît pas. Lion est un épouvantail.

A cheval entre deux rêves de l'Amérique (la libre entreprise et la famille), le film est la rencontre de ces deux hommes et leur tentative de donner corps à ces rêves en les unissant. Une rencontre dans la lumière sublime de Lazlo Kovacs. Scarecrow n'a pas d'intrigue, mais c'est une belle histoire, le récit d'une amitié, un road movie comme on dit, dans lequel on est invité à partager la vie des personnages, un peu de la même façon que chez Cassavetes, en s'immergeant dans de longues scènes du quotidien filmées avec attention et précision. De longs moments (au bar, chez la soeur) où Schatzberg prend le temps de donner à voir vivre. C'est à ce prix que le réalisateur peut nouer le drame final avec tant de force et nous laisser avec ce sentiment de déchirement authentique. Scarecrow, à travers ces deux petits personnages pitoyables et magnifiques, incarnés au sens le plus fort par le duo d'acteurs, c'est bien sûr un portrait de l'Amérique de l'époque. C'est à la fois le mythe (L'espace, la route, le rêve) et la critique du mythe (comme dirait Manchette). Une critique assez radicale, le constat d'une résignation qui gagne les âmes qui se sont heurtées au réel. C'est du beau cinéma parce que cette petite histoire de deux paumés est filmée comme une tragédie grandiose. Un film que je rapprocherais volontiers du superbe Five Easy Pieces tourné en 1970 par Bob Rafelson, avec Jack Nicholson et sur des images de Lazlo Kovacs, ce qui boucle la boucle.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jerry schatzberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2008

Raymond Lefèbvre 1929-2008

09:11 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : raymond lefèbvre | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/09/2008

Spectacle permanent

Il y a bientôt un an, entre mon déménagement, ma vie familiale et mes activités associatives, j'ai mis en pause le projet Cher Nanni... Je pensais naïvement que ce ne serait que pour quelques mois. Hélas, trois fois hélas, présomptueux que j'étais, je n'ai pas réussi à me remettre au travail sur ce blog. Après un si grand vide, je ne pouvais pas reprendre le fil comme si de rien n'était. Aussi, j'ai eu une idée, qui vaut ce qu'elle vaut : je reprends la publication du blog de puis le début. Cher Nanni... n'est pas un journal, il n'est pas lié à l'actualité. Il est la somme des recherches effectuées sur l'histoire des cinémas de la ville de Nice en vue d'un documentaire. Il sera peut être un livre. En tout cas, c'est un objet fini. Mais il a vraiment du mal à trouver sa forme.

Quand j'allais au cinéma, enfant, les séances étaient souvent permanentes. On pouvait entrer pendant le film et rester voir le début ensuite. On pouvait voir le film plusieurs fois de suite. Je vais donc m'inspirer de cet exemple. C'est repartit pour un tour. J'espère que mes anciens lecteurs ne m'en tiendront pas rigueur, d'autant que je laisse les commentaires. Ne soyez pas surpris par les dates. Et puis, je vais glisser, d'ici à la publication de nouvelles notes, quelques inédits glanés de ci, de là. Bonne lecture.

11:04 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cher nanni... | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2008

Bogdanovich style

16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2008

Peter Bogdanovich (sous le marronnier)

Quand je suis arrivé, il était allongé sur un banc sous le grand marronnier. Tout autour, un tapis de feuilles brunies. Il s'est redressé vivement.

- C'est sec, a-t'il lancé, Tu as vu l'état de mon arbre ?

- Il est malade non, j'ai dit en lui tendant la main. J'en ai vu plusieurs comme ça. Tu l'as pas fait traiter ?

Nous nous sommes serré les mains, gravement

- Pas le temps, trop de films en retard. L'année prochaine.

- Faudrait balayer les feuilles, j'ai dit en m'asseyant.

Il a repris sa position initiale en croisant les mains sous la tête.

- Faudrait. Je dois d'abord te remercier pour les Bogdanovich.

J'ai étendu mes jambes sous une petite table en froissant les feuilles.

- Alors ? Tu ne les avais jamais vu ?

- Non, je me suis rendu compte que je ne connaissais de lui que ce truc des années 80 sur le gamin malade, Mask avec Cher, la chanteuse.

Il a joué d'un violon imaginaire.

- Mélo, mélo. Je te sers quelque chose ?

De dessous le banc, il a empoigné une bouteille au contenu chaleureusement brun, sans étiquette.

- Il y avait aussi Harry Carey Junior dans Mask. C'est quoi ?

L'air était doux, la fin de l'été. Il m'a servi un verre.

- Possible, je ne l'ai pas remarqué. Ca fait longtemps, je l'avais vu à sa sortie en 85. C'est un vin de noix cuvée 97 que j'ai retrouvé au fond d'un placard, a-t'il ajouté en me tendant le verre. Et puis j'avais trouvé ça pénible. Comme quoi il ne faut pas rester sur une première impression.

Nous avons trinqué. J'ai dégusté, lentement.

- En fait, c'est le documentaire de James Chressantis sur les chefs opérateurs Lazlo Kovacs et Vilmos Zsigmond qui m'a fait prendre conscience de mes lacunes.

- No subtitles necessary, ai-je précisé. Il est bon.

- Ces vastes plans en noir et blanc de Kovacs sur Paper Moon, ça m'a de suite donné envie. Je ne sais pas où ils ont trouvé le titre français, La barbe à papa, A l'époque, ça avait suffit à me dissuader. C'est comme What's up doc ? tourné juste avant. On s'fait la valise, docteur ? A croire que les distributeurs n'avaient jamais vu un Bugs Bunny de leur vie. Je veux bien qu'il y ait une histoire de valise, mais quand même. Qui peut avoir envie d'aller voir des films avec des titres pareils ?

- Surtout avec Ryan O'Neal, ai-je acquiescé vigoureusement en me servant un second verre.

- C'est une erreur. Plus je surmonte mon préjugé sur l'homme de Love story, plus il m'impressionne. Après tout, Kubrick, Edwards, Hill, Mailer et maintenant Bogdanovich. C'est pas si mal. Là il est vraiment impeccable, que ce soit son petit escroc des années 30 en mal de paternité ou sa parodie de Cary Grant en musicologue. Je ne dirais plus de mal de lui et je bois à ça.

Le vin avait bien vieillit au fond de son placard.

- Bogdanovich... a-t'il dit doucement en sirotant son verre. Pourtant, pour des fordiens comme nous, c'est quand même une référence. C'est l'homme qui a tenté de faire parler le maître. Et celui-ci ne l'a pas ménagé. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ». Mais il a parlé quand même un peu.

Son imitation de John Ford était moyenne mais je n'ai pas vu l'intérêt de lui faire remarquer.

- C'est étrange ces deux films, a-t'il continué. Très référencé, pleins de citations et pourtant, ça fonctionne bien, ce n'est pas agaçant comme chez certains. What's up doc ? C'est complètement hawksien, l'hommage aux comédies de la grande époque avec le couple que tout oppose comme dans L'impossible monsieur bébé. Et puis aussi, comme chez Blake Edwards, il y a toute cette nostalgie du burlesque, les poursuites, les gags physiques et même une tarte à la crème.

- Il y a aussi une dimension parodique sympathique. La poursuite, ai-je poursuivi, c'est San Francisco et Bullitt et les rues en montagnes russes. Le gag de la vitre, c'est un beau moment.

- C'est très construit. Ce qui est bien c'est que le côté virtuose ne plombe pas le film. Et puis le couple O'Neal – Barbra Streisand fonctionne parfaitement. C'est la première fois que je la vois aussi sexy. Et puis Madeleine Khan, c'est l'une des femmes les plus drôles du monde. Et puis, ah ! La parodie de Casablanca...

Il a soupiré et nous a rempli les verres. Le soir commençait déjà à tomber. Une lune pâle apparût au-dessus du marronnier.

- C'est la fin de l'été, a-t'il philosophé. Paper Moon, c'est autre chose. C'est un film plus étrange, un mélange subtil de comédie et de drame. J'avais comme l'impression de personnages à la Capra traversant Les raisins de la colère de Ford. La comédie de cet homme et de cette fillette qui doivent apprendre à être père et fille, enfin plus le père qui doit apprendre à le devenir. Et puis ça se passe dans un arrière plan de dépression, d'Amérique en crise et en noir et blanc, celle de Ford, de Night of the hunter de Laughton, de Welles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à la photographie de l'époque, mais je n'y connais pas grand chose. La première scène, c'est ça, un enterrement qui sert de fond à une rencontre de comédie, un enterrement Fordien filmé par Welles.

- Bogdanovich a aussi écrit sur Welles, ai-je fait remarquer.

- Ca ne m'étonne pas. J'ai eu souvent l'impression que dans ces deux films, Bogdanovich se plaisait à rendre hommage à ses maîtres. On sent son plaisir à se confronter à leurs styles, à leurs fondamentaux. En même temps, il y a une tonalité plus moderne qui donne un côté personnel à l'ensemble. Tiens, au fait j'ai ramassé quelques figues.

Il m'a tendu un plat. J'ai pioché. Il a continué.

- Un peu étrange parfois, cet aspect plus contemporain. Ses personnages, au fond, surtout dans Paper Moon, son un peu ambigus. Lui, c'est quand même un escroc qui arnaque des petites gens inoffensifs. Il profite de leur malheur en faisant croire que leurs défunts ont commandé des bibles de luxe. Personne ne va refuser. Et puis sa fille ne se pose pas de dilemme moral quand à ça. Elle est très délurée, Tatum O'Neal. Je me suis marré quand on la voit fumer au lit. Ce n'est plus quelque chose que l'on montrerait facilement !

- Ca ne m'a pas frappé ce côté des choses, ai-je dit en mâchant mes figues bien mielleuses. Je ne sais pas si c'est parce que je suis jeune père, mais j'ai plus été sensible à leur relation qu'à leurs aventures d'escrocs. Il est peut être un peu pitoyable, mais ça ne rend que plus intéressant son parcours pour accepter sa paternité. D'ailleurs on se demande si c'est quand même bien sa fille.

- Tu as des doutes ?

- Oui, et finalement ce n'est pas important qu'elle le soir biologiquement ou non. Ca m'a fait penser au discours final de Rois et reines de Depleschin. Ce grand discours sur la paternité. Là, Bogdanovich l'illustre. Et jamais il ne tombe dans la pathos. Le plan final, c'est l'alliance du burlesque avec la voiture qui dévale la pente seule et du western avec les paysages sans fin, la route vers l'horizon.

- Et ça boucle avec la photographie sublime de Kovacs. A Kovacs !

Nous avons levé nos verres.

- Tu ne m'as rien dit sur The last Picture Show, ai-je remarqué.

Il a pris un air à la fois penaud et énervé, ce qui n'est pas facile.

C'est un zone 1 et je n'arrive pas à le lire, même avec VLC.

- Dommage. A Peter Bogdanovich, l'un des plus brillants continuateurs du cinéma américain classique.

Nous avons levé nos verres. La nuit était tout à fait tombée.

- Tu restes pour diner ?

Sur DVD Critique

Chez Christophe

Sur DVD Verdict

Photographie : capture DVD Paramount

15:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2008

Radio Inisfree

J'aime bien le site Deezer. Le choix est grand et les possibilités techniques intéressantes. Assez en tout cas pour que je vous propose désormais Radio Inisfree dans laquelle je vous mettrais les morceaux de musique de film que j'ai dégotté là-bas. La radio est dans la colonne de droite, juste au dessous des archives. Et il y a du beau monde : Morricone et Sean, Sean, Tiomkin présenté par John Wayne, Fred Astaire, Marilyn Monroe sussurant River of no return, Joe Hisaishi, la chanson de Trinita et autres joyeusetés. Vous me direz si ça ne vous gène pas trop en lisant.

Sur la note Hommage, j'ai été un peu vite. Forgotten silver a précisé que le personnage de la bande annonce n'était pas Don LaFontaine, mais Hal Douglas « dans le style de ». Pour découvrir le vrai LaFontaine, au physique assez proche quand même, c'est juste dessous.

Flingobis a quitté la vieille mine et a ouvert son blog.

Pour les fordiens, le dernier numéro de Positif propose un article de Tad Gallagher sur Young Mr Lincoln (Vers sa destinée - 1939). C'est la traduction de celui-ci publié sur le site Senses of Cinema qui propose actuellement un autre article de Phil Wagner « John Ford Made… Monsters ? The Grotesque Tradition in Ford’s Work »

23:24 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : inisfree, don lafontaine, john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2008

Véranda

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été sensible à un type de scène en particulier. Voici : nous sommes aux Indes au temps joli de la domination anglaise, dans un fort perdu d'Arizona, en plein territoire Apache ou dans une place forte de l'Afrique impénétrable. Il y a un bal ce soir là chez les militaires. Les officiers sont dans leur bel uniforme immaculé, jeunes et virils, éventuellement avec une fine moustache. Les femmes sont belles et pudiques dans leurs robes tourbillonnantes autour d'elles. Il y a une grande véranda, une terrasse ou un patio. La musique est de Max Steiner. A un moment, il l'entraîne à l'extérieur tout en dansant. Dehors, c'est la nuit, il fait sombre mais chaud encore. La lumière est splendide au clair de lune, douce et tamisée, avec des effets de clair obscur. La musique et désormais lointaine et l'on entend les bruits de la nuit exotique. Ils dansent. Demain, il conduira la 7eme de cavalerie ou la brigade légère pour une mission guerrière. Peut être n'en reviendra-t'il pas. Elle y pense, déjà abandonnée dans ses bras, prête au baiser. Demain elle le regardera du haut du rempart partir à la tête de ses hommes. Je sens la douceur du soir et la mélancolie du moment. Ne me cassez pas les pieds avec l'apologie de l'idéologie coloniale et laissez moi plonger dans les yeux d'Olivia DeHaviland ou de Joan Fontaine.

J'aurais juré qu'il y avait une scène comme ça dans Lives of a Bengal lancer (Les trois lanciers du Bengale – 1935) de Henry Hathaway, l'un des films phares de mon enfance. Et bien figurez vous que non ! Quelle frustration. Il y a bien Gary Cooper bondissant et finement moustachu, la fameuse scène des bambous sous les ongles, Franchot Tone toujours classe et la machoire de C Aubrey Smith carrée, il y a bien un méchant à turban, des cornemuses et des explosions, des embuscades et des palais indiens. Mais pas de véranda. Malgré tout « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat ».

Image : Cinémotions

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : henry hathaway | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2008

Hommages de rentrée

Dans la chaleur du mois d'août, quelques disparitions passées presque inaperçues mais qui nous ramènent, à des degrés divers, à ce qui forme notre histoire personnelle du cinéma.

Isaac Hayes a passé l'arme à gauche. Universellement connu pour le thème du film Shaft, premier gros succès de la blaxploitation en 1971, il signera plusieurs autres bandes originales, contribuant à renouveler le son des films des années 70. Suffisamment marquant pour des réalisateurs de Hong-Kong le pompent sans vergogne pour illustrer leurs histoires de kung fu (One armed boxer de Wang Yu si je me souviens bien). Pas forcément très amateur de ce genre de musique, il reste pour moi le folklorique Duc de New-York dans Escape from New York de John Carpenter. Donc respect.

Don LaFontaine qui vient de disparaitre était la voix des bandes annonces américaines. « In a world... », « In a time... », cette voix chaude, grave et posée nous a ouvert les portes des grands espaces. Connu jusqu'à la caricature, cet homme ne manquait pas d'humour comme le prouve cette bande annonce pour le film The comedian de Jerry Seinfeld dans lequel il se parodie lui-même. Plein d'informations et de liens chez Forgotten Silver, in a blog before time... Donc respect.

Manny Farber et Francis Lacassin sont décédés en août. Manny Farber était un critique de cinéma américain prestigieux, de la génération des James Agee ou Andrew Sarris. Peintre aussi. Je ne crois pas avoir lu un article de lui, mais je l'ai souvent vu cité dans les livres de cinéma, encore tout récemment dans l'ouvrage de McBride sur John Ford. Une référence qui m'était ainsi familière. Je vous invite à lire l'hommage qui lui est rendu via des écrits sur Jean-Luc Godard sur Balloonatic. Lacassin, c'était autre chose. Lui je l'ai lu et, même si je suis un peu jeune pour cela, je sais l'influence qu'il a eu dans la défense d'un cinéma marginalisé dans les années 50 et 60, le cinéma de genre, le fantastique, l'aventure, l'érotisme, la science fiction. Lacassin comme Ado Kyrou ou Jean Boulet, écrivait sur les soucoupes volantes, Dracula, Feuillade ou Tarzan dont il était le spécialiste. Peut être plus connu pour son travail sur la bande-dessinée et de directeur de collection (chez 10/18 c'est lui qui a publié toute l'oeuvre de jack London ou Bouquins), le titre de l'un de ses livres résume son idéal : Pour une contre histoire du cinéma. Donc respect.

Photographie : capture DVD Canal

14:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : francis lacassin, manny farber, isaac hayes, don lafontaine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2008

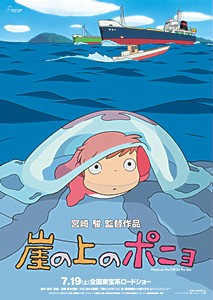

Le retour du Maître

13:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hayao miyazaki | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

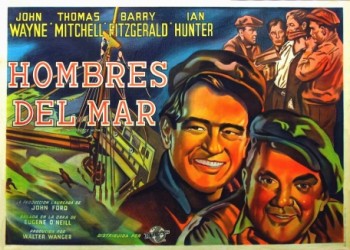

03/09/2008

Scène d'ouverture

The long voyage home, captures DVD Warner

11:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/09/2008

Le long voyage

John Ford était un homme de passions et celle de la mer ne le cédait en rien à celle du cinéma. La légende veut qu'il ait tenté d'embarquer, jeune adolescent, puis que sa mauvaise vue lui ait fermé les portes d'une carrière dans la Marine. Ce n'était pas cela qui allait l'arrêter et Ford a construit sa carrière de marin à sa façon, jusqu'à obtenir un grade équivalent à amiral (ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas un expert en ces matières). En juin 1934, devenu un metteur en scène reconnu et fortuné, il achète un ketch de 32 mètre, le Faith qu'il rebaptise l'Araner en hommage aux îles d'Aran. Ce sera son second foyer, sa base opérationnelle et son refuge. Il met le bateau à la disposition de la Marine et effectue des missions de reconnaissance et d'espionnage avant l'entrée en guerre des États Unis fin 1941. C'est sur l'Araner qu'il prépare certains de ses films, recevant scénaristes et acteurs. C'est sur l'Araner qu'il fait lire à John Wayne l'histoire de Stagecoach (La chevauchée fantastique) en 1937 et qu'il lui propose de façon détournée de tenir le rôle qui en fera une star. C'est sur l'Araner qu'il part en croisière après les tournages, se détendre et picoler avec ses amis, laissant ses films aux mains des monteurs, confiant en sa technique de tournage qui ne laisse que peu de latitude aux producteurs pour tripoter ses oeuvres. John Ford ne tourne que le strict nécessaire. C'est l'Araner, enfin, qu'il filme avec tendresse sous le soleil du Pacifique dans Donovan's reef (La taverne de l'irlandais) en 1963, l'un de ses derniers films.

La mer, la mer toujours recommencée, est au coeur de son oeuvre. Men without women (1930), Submarine patrol (Patrouille en mer – 1938), They where expandable (Les sacrifiés – 1945), Eagle has wings (L'aigle vole au soleil – 1957), Mr Roberts (Permission jusqu'à l'aube – 1955), j'en oublie sûrement. Le plus beau, le plus intense, le plus personnel aussi sans doute est The long voyage home (Les hommes de la mer), tourné en 1940 à partir de quatre pièces du dramaturge irlandais Eugene O'Neill. La séquence d'ouverture est franchement étonnante chez Ford, outre le tour de force narratif et technique. Le second plan nous montre plusieurs femmes langoureusement adossées à des palmiers, sur le rivage d'une île du Pacifique. Celle au premier plan fume doucement tout en se caressant l'épaule. La lumière du soir scintille et l'image dégage une sensualité directe rare chez un cinéaste d'ordinaire pudique. Au loin, le cargo Glencairn est mouillé dans la baie et son équipage ressent les présences féminines. Yank (Ward Bond) fait des ronds de fumée, Ole (John Wayne juvénile juste après Stagecoach) s'approche et ses mouvements sont presque dansés. Il se retire, un autre marin arrive. Leurs gestes et leurs regards disent leur désir. On ressent la chaleur et la langueur. Bientôt les femmes monteront à bord avec des fruits et de l'alcool. Il n'y aura quasiment aucune parole. Juste des sons, des images et le sens qu'elles prennent l'une derrière l'autre. Ce que j'appelle du pur cinéma.

Si j'aime autant celui de John Ford, c'est pour des séquences comme celle-ci, pour un film comme celui-ci. Difficile de ne pas citer tous les autres moments du film, ces morceaux de la vie de l'équipage du Glencairn, les actes et les rêves de ces hommes embarqués en mer, allant de port en port, parcourant le globe avec l'espoir de mettre un jour pied à terre, pour de bon, pour toujours, comme Ole, le suédois qui ne pense qu'à s'acheter une ferme et retourner voir sa mère. Mais ces hommes qui restent ballottés par les vagues du destin, flambent leur payes en beuveries et remontent au matin sur le pont du cargo, résignés jusqu'à la fin du prochain voyage, incapables secrètement de renoncer à la chaleur de leur camaraderie vraie, à cette vie errante et libre. Pour raconter leur histoire, pour nous faire partager cette vie, Ford crée un poème visuel dont chaque image est composée comme si elle était la plus importante du film. Il y a la fuite de Smitty sur les docks de New-York, la tempête, la mort de Yank, le transport de dynamite vers l'Angleterre en guerre, le danger, la monotonie de la vie en cabine, l'homme que l'on croit vendu aux nazis, Ole que l'on finit par mettre sur un bateau pour chez lui, et la scène finale, l'une des plus bouleversante de Ford, jusqu'à celle de The searchers (La prisonnière du désert) 16 ans plus tard.

The long voyage home a été tourné au coeur du premier âge d'or de Ford, entre Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) tourné aussi en 1940 et Tobacco Road (La route du tabac) adaptation du roman d'Erskine Caldwell. A l'époque, entre 1938 et 1941, Ford fait quasiment un film tous les six mois et donne quelques unes de ses oeuvres majeures. Comme si la somme d'expériences et de créativité accumulée depuis 1917 et ses débuts donnait d'un coup toute sa mesure. The long voyage home est le plus atypique, parce qu'il retrouve les conditions particulières de production de The informer (Le mouchard) tourné en 1935 : petite production indépendante (avec son associé Walter Wanger) au coeur du système, petit budget, sujet « irlandais » qui le touche particulièrement, maximum de liberté et collaborateurs fidèles ayant la plus haute idée de leur art. C'est Dudley Nichols qui signe l'adaptation des pièces de O'Neill. On a pu reprocher à Nichols d'avoir entraîné Ford dans l'impasse artistique de The fugitive (Dieu est mort - 1947), mais il aura contribué plus que d'autres à faire accepter à Ford sa part d'artiste sensible en collaborant sur The informer, Steamboat round the bend, ou encore Stagecoach, jalons essentiels de l'oeuvre fordienne. A la photographie, on retrouve le grand chef opérateur qu'était Gregg Toland qui signera l'année suivante les images de Citizen Kane d'Orson Welles. Son travail ici est largement équivalent tant chaque plan est composé avec soin, tant la lumière est travaillée avec amour, tant on sent régner la liberté de création. Ford explique qu'ils se sont plu à briser certaines règles, comme filmer directement une source lumineuse, comme balancer des paquets d'eau sur l'objectif, comme toutes les expérimentations sur la profondeur de champ. Toutes choses qui relativisent sérieusement le côté « novateur » du film de Welles, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui. La partition de Richard Hageman, compositeur peu connu mais essentiel chez Ford, développe un thème nostalgique de toute beauté, réservant la part belle aux musiques populaires qui plaisaient tant au réalisateur (Irish washerwoman, When Irish Eyes Are Smiling, Blow the man down). Du côté des acteurs, c'est le festival. La Ford stock company est quasiment au complet. Barry Fitzgerald y compose une nouvelle fois un petit personnage excité et attachant, Cocky, Arthur Shield donne une touche de douceur mélancolique à Donkeyman, Thomas Mitchell apporte à Drisck le côté jovial et bourru que j'avais aimé dans le rôle du docteur alcoolique de Stagecoach, John Qualen, petit homme au nez pointu, est Axel Swanson ou la fragilité, Ward Bond est Yank, la solidité, sentiment sur lequel joue Ford lors de la si belle scène de sa mort. Et puis il y a John Wayne, étonnant dans un rôle qui se fond dans la tapisserie du groupe, jeune, naïf, il n'est pas le « big guy », le chef, et ne se bat presque pas. Wayne avait appris l'accent suédois avec sa compagne du moment et sa composition de Ole reste l'une de ses plus originale. Dans cet univers d'hommes, il faut noter la prestation sensible de Mildred Natwick qui jouait pour Ford son premier rôle. Il y en aura bien d'autres. Ici, elle est une prostituée au grand coeur et a un joli moment avec Wayne. Les habitués reconnaîtront aussi les visages de Jack Pennick et de Danny Bozague. Ian Hunter enfin, joue un personnage décalé par rapport au groupe, Smitty, et comme par hasard, il ne fait pas partie de la « famille ». Ce qui ne veut pas dire que ça se soit mal passé avec le réalisateur, cela donne juste une indication sur la façon dont Ford pouvait faire fonctionner une distribution.

The long voyage home est donc un film emminement fordien, atteignant à cet équilibre rare et délicat entre émotion, ambition artistique et simplicité. Du même registre que Young Mr Lincoln (Vers sa destinée - 1939) ou Wagonmasters (Le convoi des braves- 1950). Ford nous fait pénétrer de l'intérieur la vie de ces marins, sans jamais donner le pas à tel ou tel. Il filme un groupe, une famille comme il en a le secret, et nous amène à en faire partie, en compagnie d'hommes de chair et de sang qui existent bien au delà du film. Il y exprime un humanisme lucide, parfois amer mais bienveillant quand même. A un moment, Smitty est soupçonné d'être un agent nazi et de faire des signaux pour les sous-marins qui torpillent les cargos. C'est effectivement un homme qui porte un secret et ses compagnons cherchent à le démasquer. Ils manquent de le lyncher, comme la foule dans Young Mr Lincoln. Dans la plupart des cas, on aurait montré le meurtre, la honte éventuelle et associé un discours sur la sombre nature humaine. Pas chez Ford. Le secret de Smitty est révélé mais comme Lincoln faisait entendre raison aux lyncheurs, les marins du Glencairn sont capables de comprendre, de penser et d'apprendre. Et Ford filme la honte, certes, mais aussi la réconciliation. Et la Loi qui l'emporte sur le Chaos. C'est cela, l'humanisme de Ford. A la fin du film, Ole a été mis par ses compagnons dans un bateau en route pour son pays natal et sa ferme. Sur le pont du Glencairn, Donkeyman voit revenir ses camarades, le pas lourd, leur destin de marins errants pesant sur les épaules. Cocky arrive entre deux policiers. Chacun sait ce que l'autre ressent. Pas un mot jusqu'à ce que Donkeyman remarque l'absence de Drisck. En sauvant la mise à Ole, celui-ci a été assommé, et embarqué de force dans un autre cargo. « He is gone » lance avec rage Swanson, « Il est partit », la même expression qu'il avait utilisée lors de la mort de Yank. Ce que Swanson ne sait pas, c'est que Donkeyman tient le journal du matin qui indique que le cargo de Drisck a été torpillé. Pas de survivant. Mourir, partir, quitter le groupe, c'est pareil. Donkeyman jette le journal à l'eau sur les accents tristes de la musique de Hageman. Le Glencairn va repartir. Mais il ne faudrait pas rester sur le sort heureux de Ole, ni sur celui tragique de Drisck. The long voyage home nous laisse sur le sentiment amer et doux du destin sans cesse recommencé des hommes de la mer.

Chez Christophe

Sur Wikipedia

Par Damien Canon (en anglais)

Un extrait

Perspective fordienne sur Six martinis

Photographies : capture DVD Warner et site Carteles

09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2008

Profondeur de champ

De haut en bas : The long Voyage home (Les hommes de la mer - 1940) de John Ford ; Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus - 1963) de Sergio Corbucci et Paper Moon (La barbe à papa - 1973) de Peter Bogdanovich. Captures DVD Warner, Opening et Paramount.

11:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, sergio corbucci, peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |