25/08/2007

Rappelle-toi, Barbara

Entretien avec Barbara Steele réalisé par Yvette Romi pour le Nouvel Observateur

Photographie : Scifipedia

21:10 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Barbara Steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/08/2007

Chabrol !

Alors, on va bien sûr parler d'une nouvelle exploration par Chabrol des turpitudes de la bonne société. Il y a bien un secret mal enfoui, de fines parties dans une maison close de luxe, de la vie de province où tout le monde sait tout sur tout le monde et le cynisme du principe de réalité. C'est vrai mais ce n'est pas forcément l'essentiel dans la mesure ou ce milieu si souvent présent dans le cinéma chabrolien me semble avant tout une terre cinématographique au même titre que le Mexique de Sam Peckinpah où l'ile de Farö pour Ingmar Bergman. Une terre, un espace dans lequel Chabrol peut décliner ses thèmes favoris : la corruption du pouvoir (livré à l'ivresse) et la perversion de l'innocence. Un espace dans lequel il peut filmer tout à loisir ce qu'il aime par dessus tout : les livres, la bouffe, les grands crus et les belles femmes. Et puis citer ses grands maitres puisque, comme Rivette, son cinéma s'est formé chez Hawks, Lang et Hitchcock.

Perversion de l'innocence, Gabrielle Deneige (merveilleuse trouvaille) est issue de la longue lignée d'héroïnes à laquelle je rattacherai les personnages de Stéphane Audran dans Le boucher, Isabelle Huppert dans Violette Nozières et Madame Bovary, Sandrine Bonnaire dans La cérémonie ou encore Emmanuelle Béart dans L'enfer. Ludivine Sagnier y trouve sa plus belle composition et Chabrol a l'élégance de ne pas nous la filmer nue façon Ozon au bord de la piscine, faisant preuve de beaucoup de pudeur, y compris dans une scène difficile dans laquelle elle se livre à un caprice de l'écrivain. Comme les personnages précédents, Gabrielle est innocente d'âme même si elle est tout à fait une femme moderne, libre, ambitieuse et autonome. Elle est prête à s'émerveiller et à s'investir dans une passion, prête à tout donner. « J'ai brulé mes malles en venant ici » disait la Vienna de Johnny Guitar. Hélas pour elle, le monde étriqué dans lequel nous vivons est bien cruel aux rêveurs et Gabrielle va encaisser de rudes coups. Elle synthétise donc nombre de caractères des héroïnes de Chabrol mais celui-ci, certains réalisateurs évoluent ainsi avec l'age, fait preuve d'indulgence et lui offre une chance de salut. Ce finale est d'autant plus touchant qu'il est aussi une sorte de retour au cinéma des origines, celui de Georges Mélies, avec sa filiation avec la prestidigitation, la surimpression et ce magnifique gros plan qui clôt le film.

Gabrielle agit comme un révélateur pour les autres personnages. Elle ramène Charles Saint-Denis, l'écrivain, à la fois à une certaine jeunesse à travers la passion qu'il lui inspire, mais aussi à ses propres limites puisqu'il préfère le confort de sa vie réglée entre femme compréhensive, éditrice maternelle et perversions du samedi soir entre amis. Francçois Berléand lui donne un visage fort mais roué, avec ses citations littéraires continuelles, ses piges au Nouvel Observateur et sont réel talent d'écrivain. Le portrait est caustique mais reste humain avec d'une part la gourmandise épicurienne du personnage et quelques scènes émouvantes, notamment celle où il la revoit lors de l'essais de la robe de mariage. Saint-Denis est aussi non sans humour une facette de Chabrol, artiste jouisseur (et doué!) mais pris entre pouvoir confortable et aspirations plus élevées. Chez Paul Gaudens, Gabrielle fait aussi ressortir le meilleur avant de provoquer le pire. Benoît Magimel joue sur le fil de l'excès les postures de dandy ridicule du jeune héritier. Mon amie, pendant la séance ne cessait de répéter à chacune de ses apparitions : « Mais c'est trop, là c'est trop ». Pourtant, si ses premières approches hérissent, on finit par croire à sa sincérité et le personnage prend de l'épaisseur. D'une façon plus générale, la réussite du film tient en partie au travail de Chabrol sur ses personnages. Il y en a une dizaine et aucun ne tombe, comme parfois dans ses films, dans la caricature ou le schématisme. Tous ont de l'épaisseur, il n'y a pas de faire-valoir. Les deux personnages de mère joués par Caroline Sihol (Paul) et Marie Bunel (Gabrielle) sont à et égard remarquables, possédant leur histoire propre et agissant en cohérence pour leurs enfants, chacune à leur manière. Et pour finir avec les femmes très présentes ici, je tiens à saluer la prestation de Mathida May terriblement sensuelle avec ses premières rides et sa ligne toujours impeccable en Capucine Jamet, éditrice de Saint-Denis et sorte d'ange noir de ses débauches.

La réussite de Chabrol, c'est évidemment une mise en scène particulièrement maitrisée et inventive. Subtile, elle n'est pas voyante, pas de mouvements d'appareils sophistiqués, mais une limpidité dans la conduite du récit sans défaut. La fille coupée en deux est l'un de ses plus beaux montages, sans un temps mort, sans un plan qui ne réponde immédiatement à un autre. Le film progresse dans un grand mouvement logique qui se fait le plus souvent à l'intérieur des plans. Ainsi dès le début, la relation entre Saint-Denis et Capucine Jamet passe à travers une action anodine (l'arrivée d e l'éditrice au domicile de l'écrivain), un dialogue à la fois brillant (de Chabrol et Cécile Maistre) et fonctionnel, et ce petit geste en arrière plan esquissé de doigts baladeurs. Joli. Les ellipses sont amples (le voyage à Lisbonne), les rapports visuels inventifs (Le tramway qui ramène au souvenir toujours présent de l'écrivain) et il y a un travail formidable sur les couleurs. C'est Eduardo Serra qui signe la photographie et Chabrol joue en virtuose de compositions magnifiques, les tons beiges de la première scène chez l'écrivain, l'utilisation du rouge pour Gabrielle, couleur de passion et de mort (Le filtre du générique annonce le mécanisme qui fera se rencontrer l'écrivain et la jeune femme), la soirée où les costumes noirs forment un écrin à la robe rouge, je pourrais continuer encore mais je ne voudrais pas lasser. Et préserver quand même le plaisir de la découverte (je me suis d'ailleurs interdit de lire mes camarades blogueurs avant de voir le film). Vive Chabrol, donc, qui vient de nous offrir un film réjouissant, plein d'humour (la première partie est franchement sous le signe de la comédie), aux traits acérés (l'hilarante séquence de l'entretien télévisé, les soeurs Gaudens, les ridicules de l'écrivain) et finalement d'espoir avec le visage reconstitué, apaisé enfin, de la fille coupée en deux.

A lire aussi chez le Dr Orlof et Hyppogriffe.

Le site du film

Photographies : Allociné

10:45 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Claude Chabrol, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/08/2007

Puissance de la haine

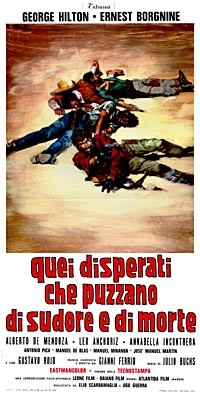

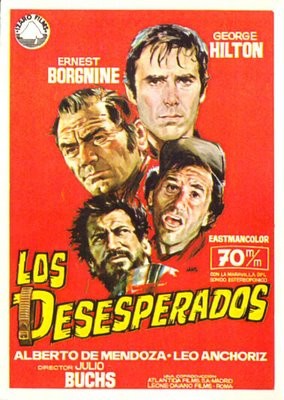

Voici un film peu connu dont l'histoire est pour moi pleine de zones d'ombres. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte de Julio Buchs est un western italo-espagnol de 1969 dont le titre français est Les quatre désespérados mais que l'on trouve plus aisément de nos jours sous son titre américain A bullet for Sandoval. Comme Quella Sporca Storia nel west, c'est une perle rare de toute beauté, un film enthousiasmant qui mérite quelques paragraphes bien sentis. D'autant que la réussite de l'oeuvre est assez mystérieuse, suite sans doute de conjonctions heureuses, petit miracle du cinéma de genre.

Rien dans le parcours de Julio Buchs ne semble le disposer à la réalisation d'un film de cette force. Espagnol né à Madrid en 1926 et décédé prématurément d'une attaque en 1973, il est le fils du réalisateur José Buchs, guère plus connu, dont la moitié de la carrière date du temps du muet. Julio débute comme assistant de son père sur Aventuras de Don Juan Mairena en 1948, reste assistant tout au long des années 50 et passe à la réalisation en 1962 avec un court métrage documentaire Salto de Castrejón. Il tourne ensuite une dizaine de films, westerns, thrillers, et un film érotique avec nonnes. Il écrit aussi, entre autres, le scénario de L'invincible superman, suite croquignolesque de Superargo avec Ken Wood (Pour se rendre compte, jetez un œil ici). En bref, rien de mémorable à priori, mais il faut toujours se méfier des à-priori. Second élément qui excite la curiosité, la présence de Lucio Fulci comme co-réalisateur du film sur plusieurs sources dont le DVD. Fulci, lui, est quand même très connu mais ni le générique du film, ni les affiches de l'époque ne mentionnent son nom. Et je n'ai rien trouvé sur son site « officiel » ni dans les entretiens qui couvrent sa contribution au western. Quelle a pu être sa participation exacte ? Comme on ne prête qu'aux riches, on peut être tenté de voir la main du tripier chef italien dans la réussite du western de l'obscur espagnol. En 1969, Fulci a déjà réalisé l'excellent Tempo di massacro (Le temps du massacre avec Franco Nero) mais il est encore un touche-à-tout qui n'a pas trouvé sa voie, celle de l'horreur graphique et de l'écharde dans l’œil. A voir le film, je serais bien en peine d'identifier une quelconque touche fulcienne dedans. Au contraire, le traitement des scènes violentes est plein de pudeur. Lors de la scène d'ouverture, sur un champ de bataille dévasté, un maraudeur pille les cadavres. Lorsqu'il va couper un doigt pour récupérer une bague, la caméra panote délicatement de l'autre côté. Fulci n'a jamais eu de ces attentions. Un commentateur d'IMDB pense qu'il a travaillé sur le scénario. Pourquoi alors l'avoir crédité à la réalisation ? Je reste preneur de toute information sur ce mystère capital. Dernier mystère, la copie disponible est trop courte d'une douzaine de minutes. Ceci pourrait expliquer quelques incohérences du scénario mais l'explication des coupes (voir les détails sur cet excellent site), montre qu'il ne manque qu'une intrigue secondaire pas très importante.

Mais revenons au film. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte fonctionne sur le grand thème du western italien : la vengeance. John Warner, joué par Georges Hilton, est un valeureux soldat confédéré qui déserte pour rejoindre en catastrophe sa fiancée mexicaine sur le point d'accoucher. Non content de passer pour un lâche, il est très mal reçu par le père, le riche propriétaire Sandoval, joué avec beaucoup d'intensité par le grand Ernst Borgnine. La jeune femme est morte et Sandoval tient Warner pour responsable. Détestant les « gringos », il le chasse avec son fils nouveau-né. Jouant de malchance, Warner, nettement moins doué que les héros de Three godfathers (Le fils du désert) de Ford, tombe en pleine épidémie de choléra. Chassé de plusieurs endroits par des habitants terrorisés, Warner voit son fils mourir dans ses bras lors d'une scène tout aussi retenue qu'émouvante. Il va poursuivre alors ceux qui lui ont refusé de l'aide et Sandoval de sa haine, aidé par quelques compagnons de hasard, tandis que Sandoval, de son côté, se montre tout aussi acharné à la perte de celui qu'il tient pour le suborneur de sa fille.

On le voit, le film joue sur des motifs de tragédie assez forts et s'attache à la lutte de deux haines mues par un destin qui les dépasse. Il n'y a ni bons ni méchants dans ce film. Si Warner est initialement présenté comme un héros classique, dès le déclenchement de sa vengeance, son caractère impitoyable voire sadique cassent la belle image et plonge le film dans la noirceur. Sandoval, lui, voit sa dureté bornée du début atténuée par son attachement profond à sa famille, à ses fils et à sa fille morte. La scène où il parle à la photographie de la morte est un moment fort du film et une belle prestation de Borgnine, assez fordienne en l'occurrence. Il montre également un certain panache quand il part seul affronter son ennemi. Nous avons donc deux hommes complexes dévorés par leur haine respective et qui ne peuvent que se détruire l'un l'autre. Curieusement, lors du finale, Warner tuera pas directement Sandoval, comme s'il pressentait que la fin de l'un signifie aussi celle de son antagoniste.

Si le film est sombre, l'un des plus sombre de tous les westerns italiens, il est pourtant économe d'effets violents. S'il baigne dans une atmosphère de violence, bien dans le ton du titre original (Ces désespérés qui puent la sueur et la mort) Buchs a tendance à laisser la violence hors champ. Ainsi la scène d'ouverture, ainsi une attaque de ranch qui multiplie des plans rapides des armes sans trop montrer les corps. Ainsi l'assassinat de l'un des fils de Sandoval, objet d'une belle ellipse, rendu pourtant abominable par la façon barbare dont le corps est rendu à son père. Ainsi même le finale, après la mort de Sandoval et un mitraillage classique de l'armée mexicaine, est traité sur un mode quasi abstrait. Il y a bien la scène du seau de lait mais son caractère direct est là pour faire basculer le personnage de Warner. Ceci écrit, Buchs est pourtant très à l'aise avec les scènes d'actions et l'attaque de la grange où se planque la petite troupe de Warner est remarquablement découpée et montée. De même la rencontre finale entre Sandoval et Warner, est pleine d'inventivité, lutte au couteau au dessus des boxes des taureaux dans une immense arène blanche. Buchs a en outre sur ce film un sens certain du spectaculaire et de l'épique, que ce soient les chevauchées de ses anti-héros ou l'utilisation de beaux décors espagnols, les grandes arènes de la fin, la composition du champ de bataille dévasté du début avec un petit côté Goya, les désastres de la guerre.

Ce qui m'a la plus frappé dans le film, ce sont ses liens, conscients ou non, avec les films de Sam Peckinpah, ce qui n'était pas pour me déplaire. Le plus évident, ce sont les similitudes entre la scène finale et celle de The Wild Bunch (La horde sauvage), sortit en 1969. Même disproportions des forces en présence, même baroud d'honneur. Il y a bien sûr l'emploi d'Ernst Borgnine qui faisait partie de la même horde. Il y a aussi ce passage au Mexique d'une bande hétéroclite qui mène une guerre personnelle et qui fait penser au Major Dundee de 1965. Il y a enfin, et c'est le plus troublant, ce Sandoval qui ressemble au El Jefe de Bring me the Head of Alfredo Garcia (Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia) tourné par Peckinpah en 1974. les deux hommes, tout deux gros rancheros mexicains, ont une conception particulière, autoritaire, de la famille et leur volonté de contrôler la vie de leurs filles est la source de la tragédie. J'aime ces connivences secrètes.

Le beau film de Buchs bénéficie en outre d'une belle photographie de Francisco Sempere qui avait signé celle d'Adios gringo de Giorgio Stegani et qui a plusieurs fois travaillé pour le cinéma fantastique. Il y a notamment de belles scènes nocturnes (l'ouverture, l'attaque de la grange). La partition de Gianni Ferrio est très inspirée avec de belles envolées bien dans le style du western italien et des accents (trompettes et choeurs) qui donnent toute leur dimension aux côtés tragiques de l'histoire. Aux côtés de Ernst Borgnine, Georges Hilton trouve un rôle plus tragique que ses prestations habituelles. Il est peut être un peu rigide, peut être pas toujours à l'aise avec un personnage aussi sombre. Il y a quelques beaux seconds rôles, en particulier Alberto de Mendoza dans le rôle de Lucky, le compagnon de désertion fidèle, seul personnage à apporter un peu d'humour avec sa façon de siffloter My darling Clementine au coeur de l'action. Et puis Leo Anchóriz, vu chez Corbucci et Castellari, qui joue un prêtre défroqué rapide de la gâchette. On pourra reprocher (et je le fais) au film quelques problèmes avec le scénario. Ellipses ou non, l'histoire prend parfois des virages brutaux et certains éléments semblent complètement inutiles. Ainsi le sixième compagnon de la bande est-il tué dès son arrivée. D'une façon générale, les rapports entre Warner et ses compagnons auraient pu gagner à être mieux définis. Mais la puissance du thème principal, ce grand mouvement d'autodestruction nourri de haine, balaie ces quelques scories et n'empêchent nullement Quei disperati che puzzano di sudore e di morte d'être l'un des grands westerns italiens, l'un des plus méconnus, l'un des plus urgents à découvrir et à aimer.

Pistes

Chronique en anglais sur Unknown movies

Chronique en anglais sur European film review

Coïncidence magnifique, la chronique de Dollari Rosso sur le même film, annoncée alors que je travaillais à celle-ci. Saludos, hombres.

Affiche : European film review et Carteles.

Le DVD

23:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, julio buchs | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/08/2007

Cactus et estivales

Antonioni, puisque l'on en parle, j'avoue n'avoir pas trop su quoi en dire. Historiquement, on peut en dire la même chose que de Bergman, il représentait une façon de faire du cinéma qui aujourd'hui est devenue trop rare. Mais d'un point de vue personnel, il fait partie de ces quelques grands metteurs en scène auxquels je suis resté hermétique. Presque. Ni l'Avventura, ni l'Eclisse ne m'ont touché et je m'y suis ennuyé ferme. J'étais resté assez perplexe devant Zabriskie point, d'autant que je cherchais le passage dans lequel apparaissait Harrison Ford avant d'apprendre que sa prestation dans une cabine téléphonique avait été coupée au montage. Reste le fait curieux que j'ai programmé en ouverture des Premières Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice en 1999 la version restaurée de son premier film, Cronica di un amore, tourné en 1949 dans les studios de la FERT de Turin. J'ai le souvenir d'un magnifique noir et blanc et d'un film qui m'avait captivé alors que, organisateur, je n'étais absolument pas réceptif. J'espère revoir ce film un jour. L'an dernier, j'ai également découvert, enfin, l'indispensable Blow up. Conquis, je me dis que l'essentiel de l'oeuvre de ce cinéaste me reste à explorer.

Kurosawa, puisque l'on en parle, sera l'objet d'un blog-a-thon le 15 novembre 2007 proposé par Squish, ce qui nous laisse du temps pour cogiter. J'ai loupé celui autour de John Huston, je serais sur le pont pour celui-ci.

Un dernier lien puisque l'on en parle pas. Un article du New York Observer : « I'm hard to get, John T. » de Peter Bogdanovich sur le film des films, Rio Bravo. Le texte m'a rempli d'une telle excitation que le soir même je revoyais le film dans un total état d'extase et je me suis promis de finir, enfin, un long texte commencé il y a au moins deux ans et toujours en chantier.

Photographies : Ciné-club de Caen et capture DVD Minerva

22:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Michelangelo Antonioni, Akira Kurosawa, Philippe Serve, Nicoletta Machiavelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/08/2007

14 amazones

C'est la revue Starfix qui m'a donné envie de découvrir ces films venus de Hong-Kong avec leurs articles sur La rage du tigre et Les griffes de jade. Hélas, désolation, j'arrivais après la bataille. La mode « kung-fu » avait passé, et le Capitole / Capri avait fermé. Les sorties étaient exceptionnelles et j'ai finalement fait mon initiation en 1984 avec Raining in the mountain du vétéran King Hu avec ses guerrières aux longues écharpes rouges. Depuis, le DVD étant une chose admirable, j'ai pu découvrir les fastes de la grande époque des Shaw Brothers et de la Golden Harvest. Et j'adore ça.

Refermons cette parenthèse biographique pour aborder 14 amazons (14 amazones ou Shi si nu ying hao en chinois) grand spectacle réalisé en 1972 par Kang Cheng. Cela se déroule il y a bien longtemps, quand la Chine était en proie aux invasions mongoles. Le clan Yang défend la frontière depuis des générations mais son armée tombe dans une embuscade et est décimée. Restées à la maison, quatre générations de femmes, mères, soeurs, épouses et filles apprennent les funestes nouvelles et décident de relever l'honneur de la famille. Elles montent une petite armée et partent affronter les envahisseurs pour venger leurs hommes. 14 amazons est le récit de leur épopée. On peut voir le film comme une version féminine du Heroics ones (Les 13 fils du dragon d'or – 1970) de Chang Cheh, grande fresque masculine avec le gratin des acteurs de l'époque, des figurants d'ici jusque là-bas, des batailles, du sens de l'honneur, de couleurs éclatantes, des supplices sadiques, du sacrifice et le triomphe final du Bien. On peut rajouter des effets gore assez graphiques et une relative difficulté à s'y retrouver parmi les nombreux personnages dont certains ne sont que des silhouettes. Le film de Kang Cheng réunit donc une imposante distribution féminine y compris pour le rôle du fils Yang Wen-kuang, joué par la jeune Lily Ho et qui lui vaudra un prix d'interprétation à l'époque. Je retiendrais parmi ces belles figures le personnage pivot de Mu Kuei Ying (la veuve du général Yang et mère du dernier mâle de la famille) joué par la belle Ivy Ling Po et la matriarche, la « Grande Dame » à laquelle toutes et tous sont dévoués, jouée avec dignité par Lisa Lu. Le film a tendance à se centrer sur les rapports entre ces trois générations, aux conflits d'autorité entre elles. La fougue de la jeunesse s'oppose à la sagesse des anciens, les désirs de vengeance d'une mère s'opposent à ceux d'une épouse, les prouesses physiques de l'une renvoient à l'âge de l'autre. La lutte pour le commandement des opérations est âpre mais se police par le sens aigu du respect des unes pour les autres. A noter dans la distribution masculine la présence de Lo-Lieh dans le rôle d'un prince mongol sadique au possible qui lèche le fouet sanglant qu'il vient d'utiliser sur une prisonnière. Pour le reste des acteurs, il conviendra de se référer à d'autres sites qui ont fait le tri bien mieux que moi.

Le film est donc un magnifique péplum, un western asiatique, un film de chevalerie ou Wu xia pian exemplaire aux scènes d'action amples, nombreuses et souvent assez folles. La scène emblématique de 14 amazons est celle du pont humain. Poursuivies par l'armée adverse, l'armée des femmes doit traverser un pont suspendu sur un ravin. Le pont ayant été incendié, les amazones commencent par tenter d'éteindre les flammes en se roulant dessus. Une partie de l'armée passe mais le pont s'écroule et la sépare. Qu'à cela ne tienne, formant une pyramide humaine de chaque côté du précipice, nos héroïnes s'élancent dans le vide, formant une passerelle de corps sur laquelle passent les soldats. Il faut le voir pour le croire et y croire. C'est beau et sérieux comme tel exploit des chevaliers de la table ronde, d'Hercule aux enfers ou de Roland à Ronceveaux. Tout à soigner le côté spectaculaire de son film, Kang Cheng en oublie un peu, comme d'ailleurs nombre de ses collègues à l'époque, de faire attention à sa continuité. On passe ainsi d'un plan à l'autre d'un canyon aride à une forêt verdoyante, d'une colline à un ravin escarpé, des merveilleux décors de studio Shaw à de splendides extérieurs. Bref, un esprit par trop cartésien sera quelque peu dérouté par la poésie et la magie de tout cela. Ce qui est dommage.

Un autre aspect sans doute déroutant est la violence exacerbée du film. A croire que Kang Cheng a cherché alors à rivaliser avec les délires sanglants de Chang Cheh. Le film aligne une succession de mutilations graphiques, parfois surréalistes, contrastant avec le côté sérial, aventures adolescentes du film. Le sang coule et gicle avec régularité, allant jusqu'à éclabousser l'objectif comme le fera bien plus tard Steven Spielberg en filmant le débarquement de Normandie. La mise en scène déploie toute sa force et son inspiration dans ces séquences de batailles, jouant admirablement des couleurs des costumes pour se faire affronter les groupes de soldats, jouant des mouvements de ces groupes à la façon de grands ballets dans les espaces maitrisés des décors, le grand château du final en particulier.

Reste ce côté féminin du film qui na sans doute pas été étranger à sa ressortie en grande pompe (Cannes 2006, sortie en salles, édition DVD luxueuse par Wild Side). Il faut se rappeler (ou savoir) que le Wu xia pian est d'abord un cinéma populaire et qu'il plaisait beaucoup aux femmes comme le montre In the mood for love de Wong Kar-wai. Les grands studios ont toujours développé, aux côtés des héros virils, de belles héroïnes sabreuses dont l'emblématique Hirondelle d'or jouée pour King Hu puis Chang Cheh par Cheng Pei-pei. Le « féminisme » de Kang Cheng n'a rien d'original, il est même quelque peu hypocrite dans la mesure ou les dames d'épée restent dévouées corps et âmes à leurs seigneurs et maitres et si elles affrontent des hommes, elles ne remettent aucunement en question le pouvoir masculin sinon celui d'un mandarin corrompu. Mais vous l'aurez compris, cela n'a pas d'importance pour aimer ce film, symbole des fastes d'une époque révolue.

Pistes :

Un site très complet sur le film, pour s'y retrouver avec les actrices et acteurs.

Le DVD

Le film sur Cinémasie

Le film sur HK Mania

Le film sur Série Bis

Le film sur DVDrama (avec un portrait du réalisateur)

11:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kang cheng | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/07/2007

Le feu de la lanterne magique

Je ne suis pas venu facilement au cinéma d'Ingmar Bergman. Il avait pour moi une image assez austère. Pourtant j'avais aimé Fanny et Alexandre à sa sortie mais je n'avais pas accroché à celui que tant mettent si haut : Persona. Et je n'avais rien compris à L'heure du loup. Plus tard je découvris avec enthousiasme Le 7e sceau et quelques années après, à l'occasion d'un cycle assez complet, une quinzaine de films en deux mois. Ce fut un grand moment de ma « carrière cinéphilique » si j'ose ainsi m'exprimer. Un monde se révélait à moi et je tiens depuis lors l'essentiel de ses oeuvres entre la fin des années 40 et le début des années 60 pour ce que l'on peut voir de plus beau et de plus émouvant sur un écran. Je voudrais éviter de déballer les superlatifs d'usages et je ne me sens pas d'humeur pour une dissertation. Hier, en apprenant se disparition, j'ai ressentit une grande tristesse. A la projection de En présence d'un clown à Cannes en 1997, je m'étonnais déjà qu'il fut encore vivant. Je m'étais habitué à ce qu'il continue de vivre et de tourner, nous envoyant depuis Fårö un film, et puis un film encore. On aurait pu le croire immortel, comme un dieu de l'Olympe des cinéastes, retiré sur son île lointaine. Lui qui poursuivait son oeuvre, imperturbable dans un monde ou l'on avait empaillé la sienne par bêtise. Car on ne risque pas de diffuser Les fraises sauvages ou Cris et chuchotement alors qu'il y a a tant de beaux discours convenus à disposition pour ensevelir une oeuvre vivante sur les étagères des musées. Mais elle crie, cette oeuvre, elle se débat, elle est vigoureuse encore. Moi, j'aime les beaux films des années 50, ceux qui ont le noir et blanc luisant, perlé, ceux qui ont l'humour de Nils Poppe et l'insolence de Eva Henning. J'aime ses femmes, toutes ses femmes, Maj-Britt Nilsson, Harriet Andersson, la grande Eva Dahlbeck, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullman, et Eva Henning ma préférée quand elle déambule en déshabillé dans la chambre miteuse de La fontaine d'Aréthuse. Plus qu'aucun autre, Bergman a su filmer le couple, filmer ce qui tient ensemble, ce qui parfois sépare, un homme et une femme. Ce n'étaient pas des films à voir pour moi à vingt ans. Ce sont des films que j'aime aujourd'hui. J'aime les été suédois, les reflets sur l'eau, les sombres quais des villes portuaires, les saltimbanques sur la falaise, le bois près de la source, Beethoven et Mozart, l'élégance du chevalier joueur d'échecs, la grâce des danseuses. Je reste réservé sur ses oeuvres plus âpres. Apres trois visions, je reste peu enthousiaste devant Persona même si je le comprends mieux. Je reste de marbre aux Communiants et je me suis toujours réjouis qu'il ait retrouvé, avec Mozart, de la légèreté des Sourires d'une nuit d'été. Alors je suis triste, un homme est mort et avec lui encore un peu d'une conception du cinéma de la plus haute exigence, exigence qui restait alors compatible avec le succès public. Une exigence si rare aujourd'hui, si fragile que l'on n'ose même plus la prendre dans les mains de peur qu'elle ne disparaisse tout à fait. Le cinéma de Bergman est vivant.

Post scriptum : je viens juste d'apprendre le décès de Michelangelo Antonioni. Vivement dimanche.

05:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : ingmar bergman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/07/2007

Tristesses

12:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ingmar Bergman, Michel Serrault | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/07/2007

Jeux de mains

15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Giulio Questi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/07/2007

Un plus un

En hommage à Edward Yang récemment disparu, j'ai retrouvé ce texte écrit à l'époque de la sortie du film, pour l'émission de radio que j'animais alors :

Yi, ça veut dire «1» en taïwanais. Et Yi-yi veut dire « individuellement » ou «1 + 1». Beaucoup de choses dans le film d'Edward Yang, qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes, renvoient à ce motif de la répétition. Les personnages s'appellent Ting-ting, Min-min, Yang-yang ou Yum-yum. Ne riez pas, il y en a bien qui s'appellent Roger. Vous me direz : « Quel est le rapport ? », je n'en sais rien.

Yi-yi est un film taïwanais et le quatrième de son auteur. Mais les trois précédents sont plutôt mal sortis quand ils ne sont pas restés complètement inédits chez nous. C'est fort dommage à découvrir Yi-Yi, une œuvre ample, près de trois heures de film et des dizaines de personnages, et forte.

C'est l'histoire d'une famille, ou plutôt de chacun des membres d'une famille sur une période d'environ six mois. C'est surtout une réflexion sur la vie et ses différents âges : enfance, adolescence, âge mûr et vieillesse. Une réflexion qui débouche sur un constat plutôt amer. NJ, le père, a l'occasion de revivre l'amour de sa jeunesse et peut être de tout recommencer. Pourtant, il l'avouera peu après à sa femme, il ne saisira pas cette seconde chance et poursuivra sa vie ordinaire. « Pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs » dit un personnage. Visiblement, ce que l'on apprend avec ce que l'on appelle l'expérience, c'est que l'on apprend rien. Encore plus, on est bien incapable de transmettre cette connaissance ténue. Je parlais de motifs de répétition, de parallélismes dans le film. Au moment ou NJ s'offre une escapade japonaise avec son premier amour, sa fille, adolescente timide, vit une expérience similaire avec un jeune garçon quelque peu perturbé, et qui s'achèvera sur le même échec.

Le constat d'une vie où l'on fait ce que l'on peut, la femme de NJ lui expliquera dans une scène émouvante, mais il sera même incapable de la réconforter. Il devait, à son tour, faire sa propre expérience.

Si j'ai été sensible à ce thème, ce n'est pas le seul et ce n'est pas la seule tonalité du film. Le fils de NJ, c'est Yang-yang, un petit garçon joué de façon assez extraordinaire par Jonathan Chang. NJ veut intéresser son fils à la photographie et l'enfant décide de s'en servir pour montrer aux gens ce qu'ils ne peuvent pas voir. Métaphore du cinéma certes, Yang-yang va donc photographier les nuques des gens pour leur révéler leur face cachée. Et ainsi, il leur rend leur unicité. Face visible / Face cachée, 1 + 1. Le pouvoir de l'image et du cinéma, encore une belle idée. Et puis le film est drôle. Pas toujours, le premier déclencheur est quand même la grand-mère qui fait une attaque et reste dans le coma. Mais le film possède l'humour du quotidien que l'on trouve chez des réalisateurs comme Ozu ou Kitano. Les scènes de l'école par exemple sont franchement hilarantes, comme le personnage du beau-frère (enfin, jusqu'à sa tentative de suicide !). Le rire, les larmes, l'amour, la mort, le mariage, les compromis, les rêves, la spiritualité, Yi-yi est un grand film sur l'humanité, une tranche de vie à Taïwan en 2000 qui touche à l'universel. Une tranche de vie, que Hitchcock m'excuse, qui vaut bien des tranches de gâteaux.

Le site du film

Belle critique sur le site de Philippe Serve

Le DVD

19:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward yang | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/07/2007

Pause le temps d'un long week end

20:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Photographie, Marilyn Monroe | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/07/2007

C'est une bonne question

Cela fait des années que des amies me conseillent de lire Persépolis, la bande dessinée de Marjane Satrapi. J'ai été plusieurs fois tenté mais je ne suis pas passé à l'acte. Aujourd'hui que Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud en ont fait Persépolis, le film d'animation, je me suis empressé d'acheter le gros volume qui réunit les quatre tomes afin de pouvoir éventuellement asséner sans remords que, comme souvent, le film est moins bien que le livre. Après vision et lecture, c'est le cas. La grande question que je me suis posée avant et qui reste irrésolue après c'est : qu'est-ce qui a pu pousser son auteur à faire ce film ? La bande dessinée est assez proche du cinéma en ce qu'elle travaille aussi le cadre, le rythme, le montage, le temps. Ce sont deux formes d'expression nées au Xxeme siècle, divertissements de masse, d'abord populaires, pouvant prétendre à l'art. Cette proximité rend à mon sens délicate le passage d'une forme à l'autre. Les adaptations cinématographiques de bandes dessinées ne sont exceptionnellement convaincantes et le vice versa. Dans le cas de Persépolis, le projet de film semble d'autant plus vain qu'il est fidèle, et qu'il est l'oeuvre de la dessinatrice. Alors pourquoi ? Pour toucher un plus large public ? La bande dessinée est un succès. Par attirance pour le cinéma ? Le film reprend le même découpage, colle aux dessins et au noir et blanc, déploie des trésors d'invention pour retrouver les transitions entre les cases originales. Tout ce qui est bel et bon dedans était déjà dans les livres, les rares éléments nouveaux n'apportent rien comme l'usage de la couleur pour le présent, procédé très (trop) classique, le remplacement de Kim Wilde par Iron Maiden (problème de droits ?) ou cet effet « subjectif » du missile, déplacé et tape à l'oeil. Concentré, le film perd en nuances et en détails, conservant vaille que vaille la structure en petites histoires au risque de manquer d'une ligne directrice forte. Plus dommageable, l'humour très présent de la bande dessinée alterne de façon plus tranchée dans le film avec des scènes plus dramatiques et mélodramatiques. Avec le renfort de la musique d'Olivier Bernet, c'est un sentiment mélancolique qui domine le film alors que l'humour préservait la distance dans la bande dessinée. Avec le risque de l'émotion facile et d'une morale tranchée, plus complexe à l'origine. Alors ? Alors, rien de plus, rien de moins. Le film en lui même est bien, l'animation réussie avec des passages proches de Miyazaki, des clins d'oeil à quelques tableaux célèbres et une très belle utilisation du noir et blanc. Les voix sont justes, Deneuve ! Darrieux ! Mastroianni ! Abkarian ! Mais je ne peux m'empêcher de rappeler ce mot d'enfant que l'on questionnait sur une des adaptations de Tintin : « Je préfère les livres parce que Tintin n'a pas la même voix au cinéma ». Merveille de la lecture.

22:21 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, animation, bande dessinée | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/07/2007

Hommages

Il avait été Gulliver, Sinbad, OSS117 et surtout Jack le tueur de géant, Kerwin Matthews a rejoint Gordon Scott au paradis des aventuriers.

Il était l'un des plus doués des réalisateurs de Taiwan, comme beaucoup de monde j'avais été très impressionné par Yi-Yi et son petit héros qui photographiait les mouches en vol et les nuques des gens. Edward Yang est mort la semaine passée.

Photographies : Meeker museum et Cinéasie.com.

14:30 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Kerwin Matthews, Edward Yang | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/07/2007

Finale

John Ford Blog-a-thon

Ici s'achève ce John Ford Blog-a-thon. J'avais prévu de terminer par un article sur l'héritage fordien, notamment dans le cinéma de Steven Spielberg, une idée que j'avais déjà abordée lors de la sortie de Munich (voir ICI), mais je n'ai pu aboutir à un texte satisfaisant aussi je reporte la publication ces considérations essentielles (forcément). Je tiens à remercier ceux qui ont participé :

Blogart (la comtesse)

Le bon Dr Orlof

Peter Nellhaus du blog Coffee, coffee and more coffee

Et les deux petits bonus sur l'Hispaniola et Cher Nanni

Et sur le fil, comme la cavalerie qui arrive juste à temps, Tepepa sur l'immense Stagecoach. Les autres notes sur les westerns de Ford méritent aussi le détour.

Je rappelle le lien sur la Rétrospective Ford du festival de La Rochelle qui s'achève aujourd'hui. Et je vous annonce la ressortie début septembre de Sergeant Rutledge (Le sergent Noir – 1960) par Bisrepetita.

Je remercie aussi et surtout les lecteurs et commentateurs, en particulier 4roses dont les analyses pointues et passionnées ont été un grand plaisir tout au long de ces dix journées. Il est temps pour moi de souffler un peu et de vous laisser souffler aussi de risque de lasser. Mais je reviendrais sur Ford, j'y reviens toujours.

09:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/07/2007

Motif : lazy line

John Ford blog-a-thon

La « lazy line » désigne dans la culture des indiens Navajos, une erreur volontaire dans la trame des tapis pour casser la continuité trop parfaite du tissage. Cette rupture signifie l'impossibilité de la perfection dans une oeuvre humaine. Ford, la légende le dit, était chef honoraire des Navajos qui ont maintes fois joué pour lui dans les ocres de Monument Valley. Cette philosophie de la « lazy line » ne pouvait manquer de séduire celui qui savait si bien changer de ton d'une scène à l'autre. Le motif parcours l'ensemble de The Searchers (La prisonnière du désert en 1956). Motifs visuels, irruptions dans le champ, cadrages, symboles (le chef comanche s'appelle Scar, cicatrice, en écho à la cicatrice intérieure d'Ethan Edwards), mais aussi brusques ruptures dans la narration, comme la blessure aux fesses du révérend après le sommet d'émotion du geste d'Ethan envers Debbie, et le contraste entre les somptueux extérieurs et les décors de studio revendiqués tels. (Je n'ai pas trouvé ça tout seul, il y eu un livre très précis sur le sujet : La Prisonnière du désert, une tapisserie navajo de Jean Louis Leutrat).

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/07/2007

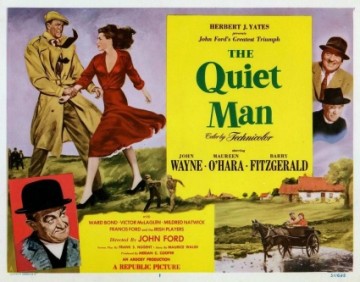

Impetuous ! Homeric ! - Partie 2

Le moteur érotique de The quiet man, c'est l'interaction entre ces deux corps. Quelle phrase. Mais cela prend en compte la diversité de ces interactions, en particulier la douce violence au sein du couple. Il l'attrape au vol, elle tente de le gifler plusieurs fois, il lui donne une tape sur les fesses (Fais comme si c'était pas grave dira Jason Robards à Claudia Cardinale chez Léone), elle le menace d'un fouet, Il la lance sur le lit et, pour finir, il y aura la longue et anthologique scène où il la ramène de la gare à son frère avec au passage un coup de pied aux fesses qui aura fait grincer bien des dents. Il faut noter qu'aucun de ces gestes ne se résout en tragédie (Les gifles sont contrées, il accepte de dormir dans le salon), que quand on se bat chez Ford c'est souvent entre amis et que cette violence est partagée dans le sens qu'il ne s'agit pas d'exercer une domination. Elle n'est pas différente de celle de la bagarre finale qui n'est qu'une forme de réconciliation (virile, certes) entre Thornton et Dananher frère. Bien sûr que c'est irréaliste, dans la vraie vie on se bat rarement pour rire, en couple ou entre amis sauf les enfants. Mais nous sommes au cinéma, alors cela se pratique entre armée et marine, entre cavaliers, entre irlandais, entre mari et femme. Question de tempérament. Question de comédie aussi, la référence du film, c'est La mégère apprivoisée de William Shakespeare.

Dans le cas présent, on comprend vite qu'il ne s'agit que d'une autre façon de s'étreindre et le premier échange d'horions se transforme vite en baiser passionné. Comme à l'issue de la « promenade de santé », Mary Kate peut accepter le compromis avec Sean et lui ouvrir la porte de la chaudière dans laquelle il balance l'argent de la dot. Et puis repartir, fière, le regard une nouvelle fois plein de désir, s'étant affirmée comme femme et épouse au vu de tous après que lui se soit affirmé comme homme et mari respectueux de ce que cela signifie à Innisfree. Le dernier plan du film, après que l'ensemble des acteurs ait salué comme à la scène, montre nos deux époux devant leur cottage. Mary Kate murmure quelques mots à l'oreille de Sean qui prend un air étonné comme seul Wayne en était capable. La légende veut que Maureen O'Hara n'ait dit qu'à John Ford ce que serait sa réplique, sans doute à la hauteur de son franc parlé. Les deux John ayant disparu, la rousse sublime ayant décidé d'emporter le secret dans la tombe, nous sommes libres d'imaginer de quelle façon Mary Kate entraîne Sean vers White O'morn' pour y rattraper le temps perdu.

De gauche à droite: Francis Ford, John Wayne, Victor McLagen, John Ford et Barry Fitzgerald (assis)

Si la dimension de comédie érotique est essentielle, il ne faudrait pas qu'elle masque les autres richesses du film. Comme dans plusieurs de ses oeuvres de la même période, John Ford exprime dans The quiet man un idéal de vie. Celui de la petite communauté comme les mormons de Wagonmaster ou la petite ville de The sun shine bright. Des communautés avec leurs préjugés mais finalement ouvertes, une ambiance 1900, dans lequel la voiture est rare, la grande ville et l'industrie lointaines, la vie harmonieuse et où le temps s'écoule avec douceur. Une utopie. Caractéristique est le traitement de la religion dans ce film. Ford, on le sait était un catholique bon teint. Dans un pays où la question religieuse est si sensible, il se paie le luxe de montrer des communautés apaisées et vivant en bonne entente. Prêtre (Ward Bond) et pasteur (Arthur Shields) complotent ensemble à réunir les amants. Et au final les nombreux catholiques se feront passer pour des protestants pour conserver son poste au pasteur. Et Ford va plus loin. A ces religions modernes et monothéistes, il mêle de nombreux signes de croyances anciennes et d'esprits naturels. Ainsi comme on l'a noté, la façon dont les éléments interviennent aux côtés des personnages : la tempête aux moments de passion, la pluie sombre lors de la tentative de demande en mariage, le vent lors de la course de chevaux, le feu au coeur du foyer. Et puis il y a ce vieux saumon traqué par le père Lonergan, véritable esprit de la rivière. Et la réplique de Michaleen Oge Flynn « Homéric ! » abusé par l'état du lit nuptial. Et cette façon d'évoquer la moderne Amérique et les aciéries de Pittsburg (Dans une fournaise si chaude que l'homme en oublie sa crainte du feu éternel). Cet ensemble de croyances cohabite sans heurt, harmonieuses au sein d'une nature irlandaise puissante et bienveillante. Innisfree est bien une terre de conte de fée, si proche et si lointaine.

Ford en accentue le côté irréel avec la narration assurée de façon intermittente par Ward Bond, le contraste entre les somptueux extérieurs irlandais et les décors de studio travaillés de façon expressionniste (le cottage, le cimetière, le ring) et qui ne cherchent pas à cacher ce qu'ils sont ; la mise en scène qui travaille le côté théâtral des situations (la course de chevaux, la bagarre finale, le mariage) avec le décor envisagé comme une scène, les figurants comme spectateurs de l'action et ses rituels quand Flynn met en scène la demande en mariage, la cours ou la bagarre finale. Il faut aussi mentionner l'utilisation de la musique, partition enlevée de Victor Young basée sur des airs traditionnels, qui est alternativement extérieure et intégrée à l'action. Pour Ford, enfin, ce retour sur la terre ancestrale se traduit par un retour au cinéma des origines, le muet. A plusieurs reprises le son est délaissé pour la pure expression visuelle comme dans la scène du tandem. On y voit Wayne parler, mais on ne l'entend déjà plus. Seul compte alors l'attitude de Maureen O'Hara qui l'entraîne dans la course poursuite au milieu des champs où l'image est reine.

Cette philosophie de vie, c'était celle que Ford recherchait dans l'exercice de son métier et la clef de sa conception du cinéma. Le tournage de The quiet man a été une histoire familiale et de belles vacances d'été. Son frère Francis Ford, qui le fit venir à Hollywood au milieu des années 10, joue le truculent Dan Tobin, le patriarche ressuscité par la « réconciliation » finale ; Maureen O'Hara y joue avec ses deux frères Charles Fitzsimons et James O'Hara ; John Wayne était venu en famille et quatre de ses enfants sont dans le film (autour de O'Hara lors de la scène de la course). On retrouve évidemment l'essentiel de la troupe à Ford : Ward Bond et ses cannes à pêche, Ken Curtis avec son accordéon, Mae Marsh, Arthur Shields et son jeu de puce, Mildred Natwick vieille fille comme bientôt chez Hitchcock, Sam Harris en général sourd ; et l'immense Victor McLaglen. La touche locale au film est achevée par les prestations de plusieurs acteurs de la fameuse troupe des Players from the Abbey Theatre Company en personnel des chemins de fer, piliers de bar et petites gens d'Innisfree. Barry Fitzgerald en est le plus illustre représentant dans l'inoubliable rôle de Michaleen Oge Flynn. Comme il le dit : «la nuit est claire et fraîche, j'ai envie d'aller rejoindre mes amis et discuter politique ». Il est sur un petit pont de pierre avec Wayne, non loin du cottage. On entend la rivière en dessous et le vent du soir. C'est un moment doux et précieux.

Pistes

le DVD

Un magnifique article en anglais par William C. Dowling

Un article sur DVDclassik

La fiche sur le Ciné-club de Caen

Un article en anglais sur Speakeasy.org

Un article en anglais sur filmsite

Un article en anglais sur Reel Classics

Le Quiet man movie club

Le site du village de Cong (à visiter un jour)

Photographie : © Connacht Tribune Group

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : blog-a-thon, john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/07/2007

Motif : comédie musicale

Source : captures DVD Montparnasse

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/07/2007

Impetuous ! Homeric ! - Partie 1

Ford aimait à décrire The quiet man (L'homme tranquille) comme « Une histoire d'amour entre adultes ». Le cinéma de Ford a de nombreuses qualités et sa sensibilité vibre pour de nombreux aspects de la vie humaine. Mais il est bien difficile de le reconnaître comme un cinéaste à l'érotisme exacerbé malgré de notables efforts avec Joanne Dru ou Ava Gardner. Ses films regorgent de femmes sublimes, mères courageuses, épouses dévouées, jeune filles en fleur, prostituées au grand coeur, institutrices, bonnes soeur, aristocrate sudiste et même doctoresse dans l'ultime et féminin Seven Women (Frontière chinoise en 1966). Mais au contraire de ses pairs, disons Hawks ou Hitchcock, Ford ne leur permet pas de dégager beaucoup de sensualité. L'exception, c'est bien sur le film qui nous intéresse et qui constitue, dans son oeuvre, un cas. Le cas typique du film atypique, de ce projet aux résonances intimes que l'on porte des années et qui se fait enfin, envers et contre tout et qui, miracle renouvelé du cinéma, rencontre le public, les honneurs (oscar à la clef) et finit par marquer durablement une carrière. Le genre de film qui permet, quand on en connaît l'histoire, de se dire qu'il y a une justice en ce bas monde.

Ce n'est peut être pas un hasard si Ford s'intéresse à l'histoire de Maurice Walsh, The quiet man (parue dans le Saturday Evening Post en 1933) en 1936, alors qu'il est, dit-on, très amoureux de Katharine Hepburn qu'il dirige dans Mary of Scotland. Il en achète les droits et tente de monter le projet. Malgré son statut et sa statue (l'oscar pour The informer), il échoue à intéresser un studio à ce qu'ils appellent (les cons !) « Une stupide petite histoire irlandaise ». Le temps passe, la guerre survient, Ford ne désarme pas et convainc dès 1945 Maureen O'Hara qu'il a dirigé dans How green was my valley (Qu'elle était verte ma vallée en 1941) et John Wayne se s'engager dans le projet. O'Hara racontera volontiers à quel point elle sera impliquée dans la conception du film, tapant elle-même à la machine les différentes version du scénario de Franck S. Nugent sur le yacht de Ford, l'Araner. Les studios restant difficiles à convaincre, O'Hara plaisantait le réalisateur en lui disant qu'au train ou allaient les choses ils seraient, elle et Wayne, bientôt trop vieux pour le jouer. En fin stratège, Ford, au vu du succès de ses deux premiers westerns autour de la cavalerie américaine, finit par convaincre Herbert J. Yates de la petite Republic Pictures de faire le film en échange d'un autre western. Ce sera Rio Grandeen 1950, dont Ford se sert pour tester son couple vedette (voir ICI). Le test étant concluant côté sensualité au-delà de ses espérances, il prépare activement le tournage qui a lieu l'été 1951 autour du village de Cong (près de Galway) en Irlande même, pour une sortie en 1952 et un succès public comme critique, oscars à la clef pour Ford et son fidèle chef opérateur Winton C. Hoch.

The quiet man est un conte de fée merveilleux, sensuel et unique. Le voir en 2007 est presque douloureux tellement il ressemble à l'évocation d'un paradis perdu. Sergio Léone, qui a dit parfois des conneries, rejetait le film pour son irréalisme politique. Comment parler d'Irlande sans parler d'IRA ? Mauvaise version italienne ou distraction ? Le film est bourré d'allusions (le grand père déporté en Australie, certaines chanson, les deux ex-officiers, le toast...) et il y même une citation littérale de l'IRA (le Sinn Féin en VF). Mais tout cela n'est pas très important, Sergio. L'Irlande de Ford est un territoire de cinéma, comme Monument Valley, dans lequel le réalisateur a mis beaucoup de lui même, de ses origines, de sa propre légende. L'Irlande de Ford est un territoire de la sensualité et son film, le seul de sa longue carrière, est l'un des plus érotiquement émouvant qui soit.

Qu'est-ce que The quiet man ? L'histoire de Sean (John) Thornton qui débarque de Pittsburg (Massachusetts, USA) dans son village natal d'Innisfree pour y refaire sa vie sur la terre de ses ancêtres. Il y croise Mary (prénom de la mère de Ford) Kate (Hepburn) Danaher qui porte un jupon rouge et garde ses moutons. Ils tombent raides amoureux l'un de l'autre au premier regard. Mary Kate est rousse et attachée aux traditions. Elle doit obtenir l'accord de son frère pour se marier mais celui-ci a un mauvais premier contact avec l'américain. D'où problèmes, complot, mensonges, drame et comédie, mais vous connaissez le film aussi bien que moi.

The quiet man, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont une envie irrésistible de coucher ensemble mais qui doivent pour ce faire lutter, lui contre un lourd passé, elle contre une lourde éducation. Plus complexe, fordien, ils doivent concilier harmonieusement leur pulsion sexuelle avec leur être profond. Sean n'entend pas renoncer à son mépris de l'argent (Vous connaissez combien de films où l'on brûle de l'argent avec tant de naturel ?) et doit accepter ce qu'il est profondément, un homme dont le métier est de se battre (Boxeur pour ceux qui ont le bonheur d'avoir encore à découvrir le film). Mary Kate n'entend pas renoncer au respect des traditions irlandaises, notamment en matière de dot, car elle sait que c'est à travers cela qu'elle peut s'affirmer comme femme et s'épanouir pleinement comme épouse. Elle a des mots magnifiques pour exprimer ce que cela représente pour elle, ce qu'elle porte de rêve et d'espoir. Et son regard lorsqu'elle chante « Innisfre » est une merveilleuse expression de féminité. Leur problème, le moteur du film, c'est qu'ils doivent s'apprivoiser. Apprendre à se respecter et à s'accepter. Et le faire sans se laisser déborder par leurs sens. Rarement dans un film le désir a été aussi clairement montré. Dès qu'ils sont face à face, Sean et Mary Kate déchaînent les éléments (la tempête dans le cottage, l'orage dans le cimetière). John Wayne et Maureen O'Hara dégagent une sensualité d'autant plus forte qu'elle est soigneusement enchâssée dans la vison poétique de Ford. Celui-ci s'est véritablement investit dans son histoire au point de violenter sa nature. Harry Carey Jr raconte comment, sur Rio Grande, il avait repoussé jusqu'au dernier moment la scène du baiser entre Wayne et O'Hara. Wayne pestait : « Il déteste diriger les scènes d'amour ». Dans The quiet man, j'en suis à me demander comment certaines choses ont pu passer la censure de l'époque. En finesse.

Dès le premier regard, c'est le coup de foudre. Sean découvre Mary Kate en fille sauvage, gambadant au milieu de ses moutons. Ford donne le ton avec ce jupon rouge vif et ce premier regard explicite de la jeune femme. Les regards de Maureen O'Hara dans ce film sont tous aussi suggestifs les uns que les autres. Elle donne l'impression de dévorer Wayne des yeux et Ford, comme Hawks plus tard, utilise le contraste entre la franchise sexuelle de son actrice avec le côté ingénu de l'acteur. Il est toujours réjouissant de voir Wayne embarrassé par une femme. L'autre élément déterminant, c'est le lien qui est fait entre les sentiments et la nature somptueuse. La passion obéit ici à un ordre naturel supérieur à celui de la société, religion ou tradition.

La seconde rencontre, Ford s'amuse justement à la situer à l'église pour bien indiquer que cette passion ne respectera rien. La scène la plus torride ce sera donc dans le cimetière. Le coup du bénitier, ou Sean transgresse ingénument les règles en présentant l'eau bénite à Mary Kate qui accepte la transgression avec l'eau, est explicite. La force du film est de montrer ce geste comme s'ils s'étaient roulé un patin en public. Pour le passage à l'acte, il en faudra plus. La première étreinte, c'est la fameuse scène du cottage, devenue une icône du cinéma. Elle est filmée comme une scène de cinéma fantastique (et ressemble beaucoup à l'arrivée de Claudette Colbert dans la ferme de Henry Fonda dans Drums along the Mohawks tourné en 1939). Le vent souffle en tempête, les volets battent, la lumière est crépusculaire, caverneuse, primitive. Ford déchaîne le monde qui se met au diapason des corps. Et ces corps sont filmés comme dans une comédie musicale, forme qui a brillé à exprimer la sensualité. Et toutes les scènes entre les deux amants, bientôt époux, sont ainsi très précisément travaillées au niveau des gestes et des déplacements. Et la grâce de Wayne, son fameux balancement des hanches, fait merveille. Il la fait surgir de sa cachette, elle tente de sortir, il la rattrape par le bras et l'attire vers d'un mouvement aussi ample qu'irréaliste. Est-ce que ce n'est pas une figure vue avec Fred Astaire et Ginger Rogers ? Comme la scène de la cours officielle. Leur façon de marcher ensemble puis de s'enfuir brutalement pour s'emparer du tandem rappelle la scène de Central Park entre Astaire et Cyd Charisse dans The band Wagon (Tous en scène – 1953 de Vincente Minelli). Le couple s'harmonise avant de se libérer à travers la course / la danse. Plus loin, il y a ce plan magnifique où elle retire ses bas qui valent bien les gants de Rita Hayworth, puis ils ont une façon de se courir après toujours très chorégraphique. Tout comme la façon dont ils retirent, l'un après l'autre, leurs chapeaux.

Le grand moment érotique, c'est bien sûr cette scène du cimetière. Là ils sont enfin seuls. La tension est à son comble car nous savons que l'on peut s'attendre à tout de la part d'un couple aussi amoureux (enfin dans les limites hollywoodiennes, hein). Après un échange verbal brillant dans la tradition de la comédie sophistiquée, Ford ramène son cinéma à l'expression originelle du muet et de la pure expression corporelle. Le premier baiser déchaîne à nouveau le vent et l'orage dans ce cimetière irréel surgit d'un profond passé. Les corps sont à nouveau dirigés au millimètre pour un moment de pure magie qui montre le désir de Mary Kate et la candeur solide de Sean. Ce qui est très fort, très osé quand on y pense, c'est que l'érotisme passe plus par le corps de l'homme que par celui de la femme. Combien de réalisateurs on plus ou moins savamment déshabillé leurs actrices ? Combien ont utilisé plus ou moins élégamment l'érotisme de l'eau en mouillant leurs chemisiers ? Ford, lui choisit de mouiller la chemise de Wayne, ce qui est dans la logique de la scène (il lui a donné sa veste pour la protéger de la pluie) et permet de mettre l'accent sur le désir féminin d'une façon assez inédite. On notera que c'est par ailleurs la femme qui dirige la chorégraphie du sentiment et que l'homme la découvre, l'accepte et y répond. « Et c'est à travers ces lourdes gouttes d'eau que battent les coeurs ».

(à suivre)

Photographie de l'affiche : collection personnelle.

08:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/07/2007

Jeunes années

John Ford Blog-a-thon

Quel bonheur ! La plupart des films courts de Ford sont perdus ou difficilement visibles. Celui-ci, signé Jack Ford, date de 1919 pour la Universal. By indian Post, aussi connu sous le titre The love letter a été édité dans les excellentes compilations Retour de flamme (volume 5). Mis en ligne par un cinéphile espagnol.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, court métrage, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2007

Souvenirs

John Ford blog-a-thon

La compagnie des héros

par Harry Carey Jr

Edition des Riaux

Il n'est pas forcément facile de mettre immédiatement un visage sur le nom de Harry Carey Jr. Mais que l'on voit ce visage et l'on se rappelle l'avoir croisé plus d'une fois aux côtés de John Wayne sur les pistes de Monument Valley. Harry Carey Jr a fait partie de la « John Ford'stock company », cette troupe de comédiens fidèles qui a campé les nombreux personnages de l'univers du grand réalisateur et que l'on identifie au premier coup d'oeil : Le cocher de L'homme tranquille, la mère des Raisins de la colère, le sergent bourru et dévoué de La charge héroïque, le médecin de La chevauchée fantastique... Harry Carey Jr est avec Maureen O'Hara le dernier survivant de la bande. Son père, Harry Carey, avait aidé Ford à débuter à la fin des années 10. Les deux hommes firent des dizaines de westerns de série, les Cheyenne Harry, dont la plupart sont malheureusement perdus. Puis ils se brouillèrent professionnellement. Mais juste après la guerre, Ford proposa à Carey junior l'un des rôles principaux de sa nouvelle version de Three godfathers, (Le fils du désert) que Carey senior avait tourné avec Ford au temps du muet. Le père venait de mourir et Ford de perdre l'un de ses amis les plus chers. Et c'est ainsi que « Dobe » Carey intégra la troupe après un tournage-initiation des plus rude. Rappelez-vous, ce jeune homme mince, rouquin, un peu fragile. Il a été le kid d'Abilène dans Le fils du désert, le prétentieux lieutenant Pennell qui veut emmener Joan Dru en pique-nique dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque), la flegmatique recrue Boone avec son brin de paille à la bouche dans Rio Grande, Sandy, l'un des wagonmasters du Convoi des bravesaux côtés de son ami Ben Johnson, le malheureux soupirant de Lucy, enlevée et assassinée par les comanches de The searchers (La prisonnière du désert), huit films jusqu'à retrouver l'uniforme bleu et Ben Johnson dans Cheyennes autumn (Les cheyennes), l'adieu au western et à Monument Valley du maître.

Harry Carey Jr a donc raconté en 1994 ses souvenirs dans un épais livre, La compagnie des héros. Ce n'est certes pas de la grande littérature mais un document de premier ordre sur les tournages de Ford. Car Carey Jr, littéralement fasciné, visiblement toujours très ému d'avoir fait partie de cette épopée cinématographique, s'en tient rigoureusement à ses expériences avec le réalisateur, expédiant sa propre biographie et ne mentionnant qu'à peine le reste de sa longue carrière qui démarre avec Red River (La rivière rouge) de Howard Hawks en 1946 jusqu'au Tombstone de Georges Pan Cosmatos en 1993 En passant par le second volet des Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill. C'est donc John Ford au travail, au quotidien de ses tournages, dans la poussière rouge de Monument Valley, un Ford à la fois craint, aimé, détesté et admiré sans mesure. Carey décrit avec détails (quelle mémoire, cet homme) ce qu'il vit de la préparation des films, l'importance du choix d'un chapeau, par exemple, la construction des personnages, le quotidien des prises de vues, la façon de diriger les acteurs, de travailler avec les techniciens. Ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression d'y être et que l'on comprend que l'on y est pas. C'est à dire que l'on approche que de très loin qui faisait l'art de Ford, que celui-ci ne se livrait pas plus, ne s'exprimait pas plus sur son travail, qu'il ne le faisait dans d'autres circonstances. Ford procédait par petites touches : un détail (une façon de nouer un foulard), une réplique (« C'est un setter irlandais »), une idée qui fait discrètement son chemin (La monte romaine dans Rio grande), beaucoup de choses qui ne semblent pas si importantes sur le coup mais prennent sens à la vision du film terminé. Une vision d'ensemble que Ford ne semblait pas disposé à partager avec quiconque. Même quand il rend hommage au père du jeune acteur en filmant son cheval, il n'en dit sur le coup et écarte Carey Jr du plateau. Comme ceux qui travaillaient avec Ford, on sort de ce livre avec le sentiment d'avoir compris quelque chose d'important, tout en sachant que le mystère reste entier. Harry Carey Jr précise néanmoins quelques fameux morceaux de la légende : Winton C. Hoch n'a pas refusé de filmer la scène d'orage dans La charge héroïque, Ford lui-même a hésité. C'est Wayne qui a eu l'idée du geste final du bras dans La prisonnière du désert pour rendre hommage à Carey Sr. Le tournage des Deux cavaliers a débuté dans une ambiance plutôt favorable avant de basculer à l'annonce de la mort de Ward Bond. Des choses comme cela. Les pages les plus émouvantes sont celles consacrées au tournage des Cheyennes en 1964. Carey Jr et le complice Ben Johnson y jouent sans être crédités deux cavaliers aux côtés de Richard Widmark. On sent que c'est pour tous l'ultime tour de piste avec « papa » dans la chère Monument Valley. Et Ford de faire durer le tournage tant qu'il pu, suspendre un moment le temps.

Pistes :

Le livre

Une critique sur Écran Noir

Un article de Georges Malassenet dans l'Humanité

Le site de Harry Carey Jr

Photographie source SCVhistory.com

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Harry Carey Jr, blog-a-thon, livre | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2007

Motif : chevauchée

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |