01/07/2007

Derniers feux, revoir « Les deux cavaliers »

John Ford Blog-a-thon

Tous les critiques qui se sont penchés sur l'oeuvre de John Ford s'accordent à voir en l'année 1956 et à The searchers (La prisonnière du désert) un tournant dans sa carrière. A partir de là, il y a ceux comme Lindsay Anderson ou Tad Gallagher qui voient son talent décliner et ceux, comme l'équipe des Cahiers du Cinéma ou Bertrand Tavernier, qui le voient au contraire affirmer son style et sa pensée avec encore plus de liberté. Il n'y a guère que The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) qui fait relativement l'unanimité, les uns comme les autres étant sensibles à sa vision morale et sa manière sombre.

Il faut commencer par examiner les faits objectifs. La période 1956/1966 voit la chute du système traditionnel des studios. Une nouvelle génération de metteurs en scène fait son apparition. La télévision étend son empire et son emprise. Les acteurs-stars sont désormais producteurs et imposent leurs volontés. C'est d'ailleurs grâce au soutien loyal de John Wayne, Richard Widmark et James Stewart que Ford pourra monter quelques uns de ses derniers films. The times, they are-a-changin'. Tout ceci, Ford le subit, sans doute sans plaisir mais il n'est pas le seul. Des gens comme Franck Capra, Anthony Mann, Alfred Hitchcock ou même Howard Hawks sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes frustrations. Et puis Ford prend de l'âge, sa vue lui pose des problèmes, son goût pour l'alcool aussi. Contrairement à Hawks qui vieillit mieux que bien, fait de la moto jusqu'à 77 ans et continue de courir les jeunes filles, Ford tient mal le choc physiquement. Luc Moullet, dans l'indispensable Théorie des acteurs raconte les multiples variations que les deux hommes firent dans leurs films autour de la vieillesse et de la décrépitude physique. Est-ce que ces difficultés se retrouvent au niveau des facultés intellectuelles, de l'inspiration, du talent ? Revoir un film comme Two rode together(Les deux cavaliers) tourné en 1961 est une façon de répondre à la question.

Parmi les films jugés faibles de notre homme, celui-ci est particulièrement mal vu. Anderson a l'impression que « Ford a positivement détesté celui-là ». Scott Eyman estime que « Ford semble avoir fait ce film machinalement ». Ford lui même déclare à Peter Bogdanovich qu'il « ne s'est pas amusé du tout ». Seul Harry Carey Jr, dans ses mémoires, se souvient d'un « tournage heureux », mais il était alors alors lui-même dans une mauvaise passe et ce tournage, pour lui, c'était des vacances. Le film avait été proposé au dernier moment à Ford par Harry Cohn, le producteur terrible de la Columbia, qui lui avait demandé de le mettre en scène pour lui rendre service. « Ok,on va le faire ton fichu machin » répondit Ford à priori peu enthousiaste. Pourtant tout le monde a noté que Two rode together, écrit par Franck Nugent qui avait travaillé entre autres sur The quiet man, The searchers et The last Hurrah (La dernière fanfare en 1958), est plein de choses très fordiennes. C'est l'histoire d'un officier de cavalerie intègre, Jim Gary joué décontracté par Richard Widmark, qui convainc un marshal un peu magouilleur, Guthrie McCabe joué avec délectation par James Stewart, de l'accompagner pour rechercher des enfants enlevés par des comanches. Leur quête et ce qu'il advient des « enfants » retrouvés et ramenés chez les blancs constitue le corps du film. Comme dans The searchers, la communauté est déchirée entre son racisme viscéral envers les « sauvages », la notion de souillure (physique et morale), et les sentiments familiaux, le besoin de cohésion du groupe. Contrairement au film précédent, la contradiction ne se résout pas et les effets du retour seront destructeurs. La violence l'emporte. La haine et le désespoir règnent. Certains enlevés préfèrent rester (sagement) chez les comanches, la jeune mexicaine sera rejetée et un jeune garçon sera lynché. Si la jeune femme trouve son salut et l'amour avec McCabe revenu de ses magouilles, le lynchage de l'adolescent est une des scènes les plus dures, la plus tristement violente de l'oeuvre de Ford. Sans hasard, les deux meneurs de la foule sont joués par Harry Carey Jr et Ken Curtis, ignobles, habituellement voués aux rôles de garçons sympathiques. Tout le film baigne dans une atmosphère d'amertume, ploie sous le poids du destin.

La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai globalement rejeté. Manque de rythme, décors de studio criards, je ne croyais pas à Woody Strode en indien, ni à Henry Brandon qui refait son numéro de chef. Les intermèdes comiques ne me faisaient pas rire. La cata. Pourtant... pourtant, il y a la fameuse scène, le fameux plan séquence sur Widmark et Stewart assis au bord de la rivière et discutant de tout et de rien un long moment. Un plan qui, paraît-il avait impressionné Marguerite Duras. Ah.

C'est pour revoir ce plan que je me suis décidé à l'acheter en DVD et à le revoir. Je dois dire que j'appréhendais certaines scènes. Et là, miracle ! Tout fonctionne. La vive musique de George Duning, la photographie du spécialiste du western Charles Lawton Jr, la pose de Stewart, les jambes allongées sur sa chaise comme Henry Fonda dans My darling Clémentine (La poursuite infernale en 1946), la poussière sur la veste de Widmark, même Woody Strode, après tout aussi crédible et beau que dans Kéoma. Et ce plan qui dure, qui permet de se réjouir du jeu des deux acteurs, de leur jeu corporel, les fameux jeux de main de Stewart, son texte bien en bouche, les gestes amples de Widmark, visiblement inspiré de ceux de Wayne. Et la disposition des jambes des deux hommes. Et cette sensation de temps qui s'écoule avec douceur. Et la simple beauté, si fordienne de l'escadron de cavaliers qui traverse la rivière. Homme de peu de foi qui avait douté.

Je ne sais pas ce que donnera une troisième vison, mais je sais que les beautés de ce film, que les beautés des oeuvres de cette dernière période sont sans doute moins immédiatement visibles que dans celles des grandes périodes d'avant et d'après guerre.

Ce film décontenance sans doute par sa tonalité amère. C'est bien une variation sur The searchers, une variation dans laquelle le héros ne permet pas le retour à l'équilibre du monde. Il est même obligé de prendre la fuite. McCabe est une sorte d'Ethan Edwards avec quelques années de plus et qui cherche surtout à ne pas rouvrir les cicatrices du passé. Comme aussi le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque en 1949), il passe son temps à éviter les combats. Homme d'expérience, il anticipe les drames a venir et sait qu'il ne pourra les empêcher. Ce fatalisme, loin de l'idéal souvent décrit par Ford, peut choquer. Il faut se souvenir que durant le tournage, Ford appris la mort de son ami Ward Bond. Cette mort le marqua profondément après celle du cascadeur Fred Kennedy sur le tournage de The horse soldiers (Les cavaliers en 1959) qui lui fit interrompre le final de ce film. Il est bien possible que cet ensemble de contingences physiques et morales l'ai conduit à infléchir son discours et a exprimer très clairement ses doutes et ses peurs. A se radicaliser, à viser l'essentiel. Comme l'exprime McCabe à un moment : « Il faut parfois plus de courage pour vivre que pour mourir ». Il serait intéressant de savoir ce qui a été tourné avant et après ce décès. Car d'un autre côté, le film a de très beaux moments harmonieux, notamment tout le début, où Ford prend son temps, laisse ses acteurs habiter leurs personnages et donner corps à leur relation. On a beaucoup glosé sur les mauvais côtés du personnage de Stewart et l'on confond un peu vite son désir quasi maladif de se protéger avec du cynisme. Toutes les premières scènes le présentent plutôt comme une version paresseuse des personnages joués dans les années 30 par Will Rogers ou de Wyatt Earp – Henry Fonda. Et puis cette scène au bord de la rivière. Quand je parle de viser à l'essentiel, je sens que ce sont ces passages où l'on sent s'écouler la douceur du temps, de la vie qui passe, qui ont véritablement intéressé Ford. Cette tendresse qu'il oppose ensuite à la violence du monde.

On pourra également s'amuser à lire le film comme une parabole sur la situation du cinéaste. Un homme qui a fait son trou non sans cynisme, sollicité par un ami pour une mission qui le rebute et le conduit dans des territoires et des situations familières. Une mission vouée à l'échec mais dont il tirera le meilleur partit en se retrouvant lui-même grâce à l'amour d'une femme. Selon Harry Carey Jr, Ford « avait le béguin » pour l'actrice Shirley Jones.

Reste que le film n'en est par pour autant un chef d'oeuvre méconnu. Les intermèdes comiques ne me semblent toujours pas plus drôles. Le film est parfois un peu lâche au niveau du rythme. Mais mieux qu'un « grand film malade », Two rode together est une belle oeuvre de transition, enrichissant encore une oeuvre déjà considérable et ouvrant des portes pour les années restantes.

Pistes

Le DVD

Photographie : Allociné

Sur le site du Ciné-club de Caen

Sur ARTE

la chronique de Tepepa

Sur Onirik

Sur DVDbeaver

Analyse de la premère séquence sur le PhilblogZophe

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/06/2007

Un visage, une carrière

Pour une filmographie complète avec une biographie correcte, voyez la fiche anglaise de Wikipedia. Il y a aussi, très détaillée, la fiche IMDB. Ce sont les bases.

Voici quelques photographies de Ford. Tout d'abord un portrait des années 30 du Domaine public (source Wikipedia) :

ICI une photographie publicitaire d'Alex Kahle qui date de 1937.

ICI une photographie de studio, la RKO, pour la promotion de The plough and the stars (Révolte à Dublin) en 1936.

08:30 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/06/2007

John Ford (et moi, et moi, et moi)

John Ford blog-a-thon

Je suis né en décembre 1964. John Ford sort son dernier long métrage, Seven women (Frontière chinoise) en 1966. Pourtant son oeuvre n'a cessé de m'accompagner et, contrairement à celle de tant d'autres cinéastes, elle n'a cessé de me fasciner, c'est un fait qui n'aura échappé à personne. Mes plus vieux souvenirs de cinéma, si vieux que je ne saurais les dater, sont liés à ses films. La poursuite finale dans Stagecoatch (La chevauchée fantastique)qui est peut être un des tout premiers films que j'ai vu de ma vie, la marche de John Wayne dans le canyon de Three godfathers (Le fils du désert), la charge des cadets et l'amputation de Horse soldiers (Les cavaliers), les bateaux de They were expandable (Les sacrifiés), la chute de Wayne dans l'escalier de Wings of the eagle (L'aigle vole au soleil)... Il est sans doute le premier réalisateur que j'ai identifié en tant que tel, avec Disney, mais ce dernier était déjà plus une marque qu'une signature. Plus tard, c'est la programmation de Stagecoatch qui m'amènera en 1978 à m'inscrire à la Cinémathèque de Nice. C'est la diffusion de My Darling Clémentine (La poursuite infernale) qui m'attirera à la Cinémathèque de Bruxelles. C'est une soirée Ford qui me décidera à retourner faire un tour l'an dernier à Cannes.

Ford me fascine et je ne cesse de me demander pourquoi. Une première approche, forcément superficielle, me laisse songeur. John Ford était un américain d'origine irlandaise, catholique, croyant, militaire de carrière (il a finit amiral, je crois, et a fait du contre espionnage), démocrate longtemps, il vire conservateur républicain au milieu des années 60, attaché aux traditions toujours ainsi qu'aux valeurs familiales. C'était un homme assez secret, un secret qu'il a savamment entretenu pour avoir la paix ; tout comme il entretenait son sale caractère. Au fil des témoignages, biographies et documentaires, on le découvre tour à tour colérique, tyrannique, irascible, porté sur la boisson (il était loin d'être le seul), capable de dureté voire de cruauté avec ses acteurs, rancunier, bref possédant autant que d'autres la « dark side of the genius ». Ses films peuvent s'attaquer au choix sur les angles du machisme, du paternalisme, du militarisme, de l'impérialisme et d'un tas d'autres trucs en « isme », y compris, ça s'est entendu, du communisme. Alors ?

Alors, tout cela compte très peu en regard d'une oeuvre qui aura mis l'homme en son centre, l'homme sous toutes ses facettes, les nobles comme les abjectes, et avec toutes ses contradictions. Peut-être inspiré par les siennes propres, Ford aura filmé une chose et son contraire, non en les opposant dans des corps différents comme il se pratique le plus souvent, mais en les mêlant dans le même individu et en faisant de la résolution de cette contradiction le moteur de ses histoires. Ainsi cohabitent chez Mary Kate Danaher dans The quiet man (L'homme tranquille) les valeurs traditionnelles irlandaises (la place de la femme, la valeur de l'argent, le respect au frère) et ses désirs de femme (désir sexuel, volonté d'exister par elle même) qui rendent au final assez peu pertinentes les critiques de machisme faites à ce film (j'y reviens). Ainsi Ethan Edwards dans The searchers (La prisonnière du désert), doit résoudre la contradiction interne entre son racisme viscéral pour les indiens et son sens de la famille, résolution qui se fera à travers la quête de sa nièce enlevée par les comanches et qui en fera un homme apaisé mais condamné à errer à jamais. Ainsi Marty Maher dans The long gray line (Ce n'est qu'un au-revoir) doit apprendre à vivre avec sa fascination et son dévouement à l'armée (ici West Point) et son désespoir de voir partir à la guerre de jeunes hommes qui parfois ne reviennent pas. Et lorsque Ford s'engage dans la voie plus classique de l'incarnation en différents personnages de différents points de vue, il se débrouille le plus souvent pour renverser les repères. Ainsi dans les célèbres fins de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) et Fort Apache(Le massacre de Fort Apache) ce que l'on tient pour acquit (Stoddart est un héros, le colonel Thrusday est un salaud, je simplifie) est remis en cause. Ford nous montre que la réputation de l'intègre avocat est bâtie sur un mensonge et que le courageux et progressiste capitaine York justifie son supérieur devant les journalistes. Avec cela, on comprend que les films de Ford soient pleins de perdants magnifiques, exaltent l'esprit de sacrifice, et baignent dans une douceur mélancolique, parfois teintée d'amertume dans les oeuvres les plus sombres.

La vision de Ford me semble mêler avec grâce le simple et le complexe, ce qui le rend à la fois immédiatement compréhensible et analysable en profondeur. Il y a une notion forte et claire du bien et du mal chez Ford, mais aussi la notion de leur relativité et les rapports ambigus qu'ils entretiennent. Dans Stagecoach les marginaux sont les héros, le banquier est un voleur et l'aristocrate sudiste un homme déchu. Chez Ford, un homme (une femme) vaut par son humanité tout en état fortement ancré dans une réalité sociale. La première transcende la seconde, comme chez ce timide avocat appelé Abraham Lincoln. Ce qui explique, et j'aime tellement cette idée, que les hommes changent, qu'ils sont capables d'évoluer, de s'ouvrir comme Tom Joad qui comprend le sens de l'engagement, comme dans ce final de The searchers qui n'a jamais finit de me bouleverser lorsque Wayne prend Nathalie Wood dans ses bras. Si l'on pleure à ce moment, c'est un peu à cause du mélo, mais surtout parce que l'on voit un homme découvrir son humanité. La pulsion de vie prendre le pas sur la pulsion de mort. C'est ce que Ford n'a cessé de filmer.

Et a ces mouvements internes répondent de vifs mouvements externes. De l'action pure. On a souvent définit le plan fixe comme la figure type du cinéma fordien. Pourtant ce sont ses merveilleux travellings latéraux accompagnant diligences, cavaliers ou hordes indiennes qui me semblent son inimitable signature. Ford était un grand portraitiste mais il avait aussi un oeil remarquable pour traduire la dynamique exaltante du mouvement.

Ford est aussi plus cinéaste que la plupart des cinéastes. Formé à l'école du muet, il maîtrise ce langage comme très peu d'autres. Il est notable qu'il soit sans doute le plus discret, le moins disert des metteurs en scène, refusant de s'expliquer, pirouettant, envoyant bouler ceux qui tentent de lui faire dire ses images. Il est tout entier dans son art. Comme les plus grands, il a délimité un espace personnel, un monde de fiction purement cinématographique, entre Monument Valley et Innisfree. Un monde de fiction peuplé de sa troupe, la « John Ford stock company », ces visages inoubliables qui incarnent cow-boys, marins, militaires, cavaliers, indiens, mères, prostituées, docteurs alcooliques, journalistes, barmen irlandais et tant d'autres. Une troupe que l'on retrouve derrière la caméra avec ses collaborations répétées avec tel opérateur, tel musicien, tel cascadeur. Une troupe de fidèles dévoués. Une conception du cinéma comme mode de vie collectif.

Son destin de réalisateur est assez exceptionnel, il arrive à Hollywood naissant alors qu'il n'a pas 20 ans. Il tourne son premier film à 23 et il n'a pas 30 ans qu'il est aux commandes d'une épopée comme The iron horse (Le cheval de fer). Ford aura eu toute la liberté possible dans un système à la fois ambitieux et contraignant. Sa carrière épouse l'histoire de Hollywood, de la naissance à la première chute en passant par l'apogée du muet, la révolution du parlant, l'âge d'or et les premières lézardes. Elle épouse aussi l'histoire de son pays, les deux guerres, la seconde surtout qu'il fera et filmera, la crise de 1929, le New Deal, la Corée, le guerre froide, l'ère Kennedy et jusqu'aux doutes des années 60. Au-delà de son vécu, Ford aura revisité tout la brève histoire de son pays depuis l'époque des pionniers de la vallée de la Mohawk jusqu'aux années 60, passant par la guerre de sécession, la conquête de l'ouest, les guerres indiennes et la naissance de la civilisation industrielle. Un peu plus de 130 films, un poil de télévision et quelques documentaires. Ford en impose à la fois par la qualité et la quantité. Ses méthodes de tournage qui tirent le meilleur et de son art et du système lui permettent par exemple, entre 1939 et 140, de réaliser à la suite Stagecoach, Young Mr Lincoln (Vers sa destinée), Drums along the Mohawks (Sur la poste des Mohawks), Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) et The long Voyage home (Le long voyage). Ca donne le vertige. Mais Ford est aussi celui qui a dit « J'ai mené cent combats contre les studios et je les ai tous perdus ». Encore une façon de nuancer les choses pour celui qui, dans une oeuvre riche en succès commerciaux et grosses productions, disait préférer Wagonmaster (Le convoi des braves) ou The sun shine bright (Le soleil brille pour tout le monde), de « petits films ».

John Ford, poète en cinéma, « divin barde » comme le furent en leurs temps Homère pour la Grèce antique ou Shakespeare pour l'Angleterre élisabéthaine, aura filmé l'épopée de son pays et le mécanisme de cette épopée, la scène et les coulisses. Il aura filmé le vent dans les chevelures, les roches immémoriales, les cours d'eau scintillants, les robes qui ondulent, la poussière rouge sur les bottes, les services en faïence bleue, les chants, les steaks, les couvertures indiennes, les cieux d'orages sur la lande, les cieux si bleus du pacifique, les frissons au froid du petit matin, les vertes prairies irlandaises, le noir profond des mines du pays de Galles, la mélancolie douce des cimetières, la tempête tropicale, le calme crépuscule africain, la vitesse des chevaux, la joie des chiens, le courage des hommes, la beauté des femmes et vice-versa.

Le John Ford blog-a-thon est donc ouvert. Je publie ci-dessous les liens avec les différents participants et je mettrais à jour cette liste régulièrement jusqu'au 9 juillet. Si quelqu'un échappe à ma vigilance, qu'il n'hésite pas à me mettre un petit message.

Rétrospective Ford au festival de La Rochelle (très beau texte de Thierry Frémaux)

Bande annonce d'époque sur Cher Nanni

La contribution de Blogart (la comtesse)

Initiative originale, un jeu autour des actrices sur le Ciné-club de Caen. Et bien sûr leur fiche sur Ford.

Les deux cavaliers selon le bon Dr Orlof. Merci de ta participation, Pierrot.

"Quand la légende..." Steamboat round the bend par Sonic Eric, merci pour ce texte, proche de ce que j'aurais aimé écrire sur Judge Priest.

Lee Marvin on John Ford, un superbe document sur Cinébeats. Thanks a lot for this posting.

L'héritier rock sur l'Hispaniola (un jour, je développerais cette idée).

Peter Nellhaus du blog Coffee, coffee and more coffee (en anglais), propose une relecture de What price glory ? (1952) qui vient de sortir en France dans un coffret de films rares. Thanks a lot Peter, it is an honor to have your contribution.

08:00 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/06/2007

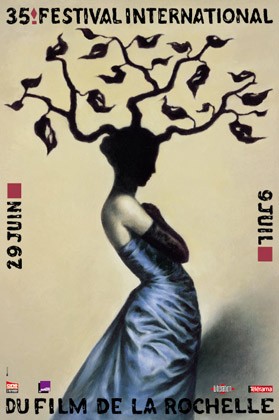

John Ford et La Rochelle

On y arrive ! Il y a quelque temps, je vous ai proposé le principe d'un hommage à John Ford à l'occasion de celui qui lui est rendu lors du 35e festival international du film de La Rochelle (29 juin – 9 juillet). Un Blog-a-thon John Ford. Vous avez été plusieurs à répondre favorablement. Je rappelle donc le principe : Sur la période du festival, du 29 juin au 9 juillet 2007 ceux qui le souhaitent publient sur leur blog une ou plusieurs notes sur le grand homme et l'ensemble est mis en réseau à partir d'Inisfree. J'ai hâte. (image : capture DVD Warner).

Ceci étant, La Rochelle ne propose pas que cela, oh que non ! Et je vous invite à découvrir leur programme complet en cliquant sur leur très belle affiche :

11:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Festival, La Rochelle, John Ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

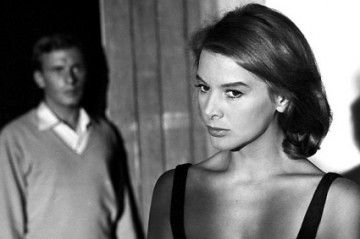

23/06/2007

Une semaine et quelques liens

Lundi soir, Taste the blood of Dracula (Une messe pour Dracula). Du fantastique anglais de la Hammer en DVD. Réalisation de Peter Sasdy « vintage » et musique pleine d'allant de James Bernard. Il y a Christopher Lee impérial et les très belles Linda Hayden et Isla Blair ; et puis dans un petit rôle marquant l'élégant Ralph Bates. Ma compagne qui travaille juste à côté jette des regards désapprobateurs quand ça crie un peu. Sasdy, comme dans son magnifique Hands of the ripper (La fille de Jack L'éventreur), fait preuve d'un perversité réjouissante, Dracula utilisant ici les enfants pour se venger des parents. Il y a de jolis sous entendus comme dans la scène ou un père veut corriger sa fille à la cravache. Jeudi après-midi, je suis rentré beaucoup plus tôt à cause des grèves de train, aussi j'en profite, vu la chaleur, pour revoir The quiet man (L'homme tranquille) de Ford sur lequel je planche pour le blog-a-thon de la semaine prochaine. L'image du DVD Montparnasse est quand même pas terrible pour rester poli. Jeudi soir, j'anime un atelier d'écriture. C'est la dernière séance de la saison. Je leur montre un extrait de The party de Blake Edwards, le début du repas. L'un des participants a apporté un court métrage, Bom ! de Clément Subileau et David Tarde. C'est assez maladroit et surtout tout ce que je n'aime pas dans le court. Mais c'est bien aussi de montrer des films ratés pour les discussions. Vendredi, salle à nouveau, c'est Byzance ! Estate violento (Un été violent), film rare et magnifique de Valério Zurlini avec Jean-Louis Trintigant jeune (et qui ressemble à Giuliano Gemma) et la au-dessus-des-mots sublime Eleonora Rossi-Drago. Ah ! Il faudrait avoir un coeur en béton armé pour ne pas pleurer après le bombardement final. Samedi. Ce week end, c'est moi qui garde ma fille. J'ai fait une expérience, je lui ai montré un film en entier, un court : une des Silly Symphonies de Walt Disney, Les trois petits cochons. Elle a été attentive et le loup l'a fait rire un peu. Pour ce soir, j'ai sous le coude L'histoire de Marie et Julien de Jacques Rivette. J'aimerais assez voir le film de Catherine Breillat, Une vieille maîtresse, parce que j'aime beaucoup Asia Argento et qu'il y a une discussion passionnante sur Notre musique. Mais quien sabe ?

Ludovic et Tepepa ont déménagé. Les liens sont à jour. Tepepa a emmené tous ses textes avec lui. Cinématique ouvre une nouvelle époque. Parmi les derniers blogs liés, je voulais vous présenter Dollari rosso, qui devrait réjouir les amateurs de western italien. C'est un blog brésilien mais les articles sont en portugais et en anglais. Il y a beaucoup de choses, des images, des musiques, de la vidéo. C'est un très joli travail. Et puis Zines qui est d'une belle générosité. Ce blog propose des scans d'articles tirés de revues désormais rares comme le mythique Midi Minuit Fantastique, un précurseur, Sex Star System ou les premiers Mad Movies. C'est une visite indispensable pour les amateurs de Jésus Franco, Seijun Suzuki, Riccardo Fredda et pour ceux qui se sont lancés dans « l'archéologie du cinéma érotique ». Je n'ai pas mis de liens sur la trilogie Colizzi, c'était déjà un peu long. Je les rajouterais dans la semaine.

Deux nouvelles qui m'ont fait plaisir : la sortie en DVD d'Osterman Week le dernier film de Sam Peckinpah et celle (connivence secrète ?) de Idi e smotri (Requiem pour un massacre) d'Elem Klimov.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Valério Zurlini, blog, Christian Rouaud, Jean-Patrick Manchette, Walt Disney, Peter Sasdy | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2007

Invitation

Comme chaque année, l'association Regard Indépendant que j'ai le plaisir de présider organise les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice. La 9e édition se tiendra du 22 au 27 octobre 2007. Les Rencontres sont une fenêtre de diffusion pour les auteurs régionaux, indépendants, étudiants, amateurs, iconoclastes et artistes de tout poil. C'est également pour nous l'occasion de présenter quelques films que nous avons aimé et qui n'ont pas trouvé le chemin des distributions habituelles. Comme chaque année depuis trois ans, j'ouvre un blog pour l'occasion dans lequel nous mettons, outre les éléments pratiques, toutes sortes d'informations autour de la programmation : entretiens, critiques, documents, photographies, vidéos, etc.

J'ai donc l'honneur de vous convier à l'inauguration virtuelle du blog des 9e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice ce mercredi 20 juin à partir de 18h30. Au programme, sur cet espace d'échanges, une intervention vidéo de votre serviteur, des courts métrages, une bande annonce, un pré-programme, le visuel 2007 et quelques cacahouètes virtuelles pour que l'illusion soit complète.

A demain.

22:45 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Rencontres 2007, Regard Indépendant, court métrage, vidéo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/06/2007

Samuel Fuller en Créative Commons

En faisant des recherches sur les contenus libres de droits relatifs au cinéma, je suis tombé sur cette jolie photographie de Samuel Fuller. Qui ne l'avait pas reconnu avec son cigare ? La photographie est de Roland Godefroy et a été prise à Deauville en 1987. Cliquez dessus pour en avoir une plus grande et avec une très belle résolution.

08:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Photographie, Samuel Fuller | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

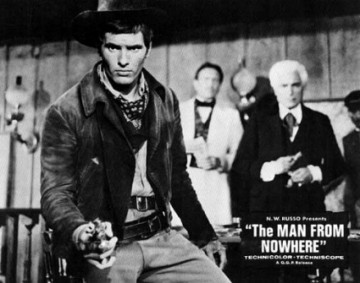

15/06/2007

Double programme

C'est un tout autre calibre que Quella sporca storia nel west, un des premiers westerns d'Enzo G. Castellari. Dès les premiers plans, nous sommes en plein rêve : caverne fantastique, image d'un bonheur lointain, spectre d'un père. Le héros, Johnny, se réveille sur une plage. « Mourir, dormir, dormir, rêver peut être... ». Il y a des comédiens, un acrobate, des oriflammes. On se croirait chez Fellini ou dans Le Septième sceau de Bergman. Notre héros est de retour de la guerre. Il tire juste. Il rentre chez lui, au ranch Elsenor. Il fait une halte au cimetière de Danark pour se recueillir sur la tombe de son père lâchement assassiné. Il croise un sympathique fossoyeur philosophe et se voit défié par deux petites frappes : Guild et Ross. A partir de là, j'attendais de savoir qui allait annoncer : « Ross et Guild sont mort ». Oui, Quella sporca storia nel west est une adaptation très ambitieuse de la pièce de Shakespeare dans un contexte western. Le film est tout à la fois très riche et toujours surprenant. Chaque cadrage est travaillé dans le détail. Les mouvements de caméra sont de toute beauté comme ce lent travelling le long des restes d'un buffet que l'on imagine orgiaque. Non seulement la composition évoque une superbe nature morte d'un point de vue plastique, mais le plan signifie avec force qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark (c'est très langien comme approche). J'aime aussi le mouvement langoureux qui remonte le long des bas puis des jambes de Gabrielle Grimaldi pour la découvrir dans les bras de Johnny. Contrairement au film précédent, les extérieurs sont originaux et Castellari sait les filmer avec ampleur. Les étranges formes rocheuses, le moulin à eau bucolique ou la présence de la mer au début participent de l'état mental des personnages. Il y a un jeu constant avec le théâtre, rideaux et miroirs, que ce soit le fond de teint trop épais pour être honnête du héros, la pâleur d'Eugénia, la douce amoureuse, les toiles dans le moulin et le repaire baroque du chef de gang mexicain qui ressemble tant à une loge d'acteur. Et que dire du cimetière, incroyable décor installé dans une caverne avec ses éclairages violents dans la droite lignée du cinéma fantastique ? Il y a des plans d'une beauté à tomber, comme celui de la mère agonisante sur le tapis. Il y a des images d'une force inoubliable comme le héros crucifié au sommet d'une colline et sa mère rampant vers lui où lorsque l'oncle assassin se renverse la poudre d'or sur le visage et que les traces brillantes qu'il laisse derrière lui permettent au héros de le suivre dans l'obscurité (Je pensais à la scène finale de Se sei vivo spara ! (Tire encore si tu peux) de Questi).

L'idée du film est de Sergio Corbucci et l'on retrouve sa manière dans la brutalité des bagarres au poing et surtout dans les souffrances physiques infligées au héros. Les mains martyrisées de Johnny font de lui un proche cousin de Django et de Silence et il doit littéralement attacher son colt à sa main, comme une extension vivante, pour le règlement de compte final. De Masi cette fois plus inspiré, compose une musique beaucoup plus intéressante dont le thème principal est décliné tour à tour de façon épique, dramatique ou sentimentale. Il faut également citer la photographie d'Angelo Filippini qui travaillera plus tard sur le Don Giovanni de Losey. Là encore, chaque élément contribue à un état mental et ne se contente pas d'une simple illustration. Ses extérieurs sont lumineux comme cette aube derrière l'oncle à l'entraînement. Ses ambiances fantastiques sont dignes de celles de Mario Bava. Peu de « tronches » dans la distribution, mais de solides acteurs. Andréa Giordana dont la carrière cinématographique est assez courte joue Johnny avec obstination et ce qu'il faut de feu intérieur. Gilbert Roland suave et décontracté est l'équivalent d'Horatio, l'ami fidèle, gâchette d'élite et fine moustache. Au registre co-production, l'oncle est joué par l'allemand Horst Frank bien connu des amateurs des Tontons flingueurs et la française Françoise Prévost joue la mère (on la verra chez Rivette). Ignazio Spalla et Ennio Girolami, le frère de Castellari sont les duettistes Ross et Guild.

Tout fonctionne avec harmonie dans la tragédie de Castellari et nombre d'éléments seront repris dans son chef d'oeuvre Kéoma en 1976 : la crucifixion du héros, les citations de Shakespeare (Le roi Lear et Jules César) et de Bergman, la dimension tragique et familiale, le rapport au père, l'utilisation d'une musique en leitmotiv obsessionnel et de superbes travellings circulaires. Quand on aime explorer le cinéma de genre, il y a toujours un peu la recherche d'une perle rare, de ce film véritablement original et si possible oublié dont la rareté et la réussite redoublent le plaisir. Ces perles sont bien plus rares que l'on veut bien le croire. Un film comme celui de Lupo restera un souvenir agréable comme tant d'autres, bientôt diffus, lointain. Celui de Castellari, comme Kéoma, comme le film de Questi cité plus haut, fait partie de ces moments rares et précieux de véritable révélation.

Pour s'y retrouver, le film est sortit en France sous le titre opportuniste de Django porte sa croix (et le spectateur donc), les allemands ont traduit le titre français tandis que les anglo-saxons, qui aiment bien appeler un chat un chat, l'on titré Johnny Hamlet.

Photographies : Cinéma strike back (dédiée à Marie Thé) et capture DVD Koch Media.

Les bandes annonces sur Cher Nanni...

Quelques belles images sur Sundance (pour admirer les cadrages)

Le film vu par Tepepa

Le film vu par Breccio

Le film vu par Jari Kovalinen (en anglais)

Le film sur Dollari rosso (anglais et portugais)

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, sergio corbucci, enzo g. castellari, giuliano gemma, michele lupo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/06/2007

A l'épreuve de la mort

En préliminaire, sachez qu'un cinéaste fétichiste du pied aura toujours mon admiration de principe.

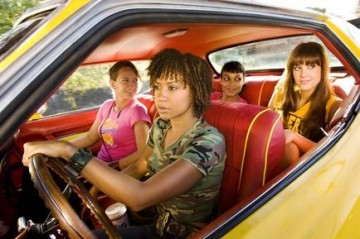

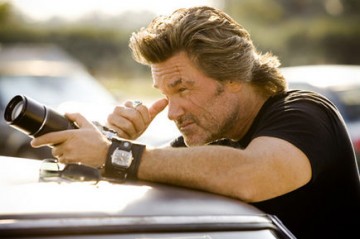

Ceci posé, j'ai négocié avec ma compagne la garde quelques heures de ma fillette pour ressentir de nouveau le moelleux contact d'un fauteuil de cinéma. Sur l'écran : Death proof, dernier opus de Quentin Tarantino. Un film qui se voit en salle, si possible bien centré et très prés de l'écran. Par ailleurs, je me demande ce qui est passé dans la tête des distributeurs français pour donner ce titre : Boulevard de la mort. Nous sommes bien dans l'esprit de cet hommage aux bandes d'exploitation, mais il n'y a pas de boulevard et aucun lien avec le sens d'origine. Death proof, « à l'épreuve de la mort », qualifie une voiture de cascadeur renforcée et trafiquée pour les besoins du cinéma. Comme celle de Stuntman Mike, professionnel sur le retour au blouson vintage et jolie balafre. Mike traque des groupes de jeunes et jolies jeunes femmes en virée et utilise sa Dodge Charger équipée canard comme arme mortelle.

Deux parties dans le film. Deux états, deux temps, deux groupes féminins. Une partie nocturne et péri-urbaine, l'autre diurne et campagnarde.

J'ai nettement préféré la seconde. Le film commence par la longue soirée bavarde de la DJ Jungle Julia (Sydney Tamiia Poitier) et de ses copines prêtes à partir pour un week end entre filles. Ca discute comme au début de Réservoir Dogs ou dans les scènes de voiture de Pulp Fiction. Mais si les filles sont charmantes à l'oeil, pleines de pétulance et de saine vulgarité, elles ne sont guères passionnantes. Elles arrivent dans un bar, rien ne se joue autour d'elles, rien d'intéressant. La danse érotique d'Arlène (Vanesa Ferlito) est plus dans l'esprit de From dusk till dawn (Une nuit en enfer du compère Rodriguez) que de la sensualité d'Uma Thurman. Avec le recul, la question se pose de savoir si Tarantino n'a pas poussé son imitation du genre jusqu'à nous monter cette superficialité exprès. La même question peut se poser sur la longueur et les dialogues de remplissage, figure imposée en la matière, y compris, rappelez vous, dans le début de Texas chainsaw massacre(Massacre à la tronçonneuse). Néanmoins une tension s'installe petit à petit avec l'arrivée de Mike. Kurt Russel, l'icône de John Carpenter, montre une fois de plus combien il peut être fascinant quand il est bien filmé. Et l'on sait depuis toujours que Tarantino sait filmer ses héros mieux que personne. Il y a quelques très gros plans à la Argento, une déglutition à la Léone, tout est ultra référencé et j'ai eu un peu de mal à marcher.

Et puis les choses s'accélèrent d'un coup. Le film bascule d'un coup dans l'horreur avec la mort brutale de Pam (Rose McGowan) et vous aspire d'un coup jusqu'à l'accident. Cet accident, c'est peu sa douche de Psychose à Tarantino. Le choc est si violent qu'il fait table rase de ce que l'on vient de voir et conditionne durablement tout ce qui va suivre. Jusqu'ici le travail de mise en scène n'avait (en apparence ?) rien de remarquable, il s'agissait de créer une ambiance et de tourner autour de la dizaine de personnages réunis dans le bar. Belle occupation de l'espace, mais je n'ai pas le souvenir d'un moment marquant. D'un coup, Tarantino nous montre quelque chose comme on a pas l'impression de l'avoir déjà vu. Il suspend le temps avec un léger ralenti mais surtout avec la répétition rapide de l'action selon de point de vue de chaque victime. Cela lui permet de conserver à la fois la violence du choc et sa juste compréhension. Il arrive a allier la vitesse brute des montages de Georges Miller ou Steven Spielberg (cité au passage) et les dilatations du temps de Claude Sautet ou Sam Peckinpah.

A partir de là, la donne change pour le second groupe. Pas le temps de se demander si l'on est repartit pour vingt minutes de tchatche. Le superbe jeu de Mike sur le pied superbe d'Abernathy (Rosario Dawson) suffit à faire monter la sauce. Et puis ce groupe, c'est autre chose. Les quatre nouvelles filles sont des professionnelles, elles sont sur un tournage. Alors ça parle potin de plateau, anecdotes, références directes, clins d'oeils. Tarantino croise cette fois Mad Max avec La nuit américaine. Coup de génie, deux des filles sont des cascadeuses. Mieux, l'une d'elle est une véritable cascadeuse : Zoé Bell, j'ai craqué, doublait Uma Thurman sur les deux Kill Bill. Tarantino a visiblement décidé de se projeter dans la blonde décontractée et néo-zélandaise qui entraîne ses amies à la recherche d'une Dodge Challenger, voiture du film culte Vanishing point (Point limite zéro de Richard Sarafian) Du coup, outre cette idée tordue et excitante, on se dit rapidement que la rencontre avec Mike va faire des étincelles. Promesse tenue au-delà du raisonnable. L'action embraye rapidement et une autre idée géniale que je ne vous révélerais pas débouche sur une poursuite motorisée cinématographique en diable et sans doute la plus prenante depuis que sont apparus sur les écrans la V8 interceptor de Mad Max et le camion de Raiders of the lost Ark (Les aventuriers de l'arche perdue). D'autant que, tournée à l'ancienne (sans effets numériques), la scène gagne une densité inhabituelle pour notre époque frileuse. Comme dans Stagecoach de Ford où l'on sait que c'est un véritable bonhomme qui saute de cheval en cheval, on voit bien que Zoé Bell ne fait pas semblant. Ni Tracie Thoms qui conduit.

A ceux qui me rappelleraient à ce point que le dernier film qui m'a motivé en salles est Ne touchez pas la hache de Rivette, je répondrais que justement, c'est ce que j'aime au cinéma. Et quand on va voir un film de voitures qui vont vite, il faut qu'elles aillent vraiment vite et que l'on ait envie de freiner sur le siège de devant. Sinon, mieux vaut rester chez soi.

Je vois Tarantino comme Sergio Léone. Quelqu'un qui accumule les icônes et les références de genres pour se créer un univers personnel et abstrait. Univers de pur cinéma. Tarantino est un artiste abstrait. Il est proche en cela de ceux qui pratiquent le « found footage », de gens comme Virgil Vidrich qui re-filme les classiques du cinéma sur des papiers découpés (Avez vous vu Fastfilm ?). Avec ses faux raccords, ses fausses rayures, ses fausses sautes de pellicule qui lui permettent aussi de faire progresser sa narration, Tarantino est un faussaire de génie. De génie parce qu'il faut aussi dire que si aucun des films « grindhouse » n'a jamais eu les moyens qu'il déploie, rares sont les réalisateurs qui ont eu son talent.

Alors, quel sens à tout cela ? Le même sans doute qu'il y avait, outre les films cités, à des oeuvres comme Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars), Night of the living Dead (La nuit des mors vivants) ou les merveilleux gialli de Dario Argento. Le plaisir de la forme et du jeu.

Le site du film

Photographies : © TFM Distribution

12:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Quentin Tarantino, Zoé Bell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2007

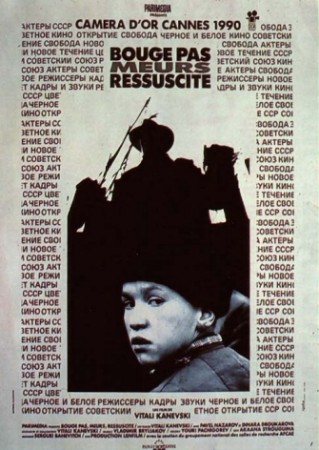

Bouge pas, meurs, ressuscite

Zamri, Umri, Voskresni (Bouge pas, meurs, ressuscite) de Vitali Kanevski est une sorte de météore en noir et blanc tourné en plein effondrement de l'Union Soviétique, soit 1989. Largement autobiographique, le film se situe au moment où l'on s'arrache de l'enfance pour basculer dans l'adolescence. Un moment où la cruauté du monde se fait plus sensible Surtout lorsque ce passage se fait juste après la seconde guerre mondiale, à l'extrémité est de l'URSS, dans la petite ville minière de Soutchan, près de Vladivostok (ultime station du transsibérien), entre un camp de prisonniers japonais et un « lieu de résidence » pour dissidents et opposants au régime. C'est là que grandit Valerka, jeune garçon plein de vie, débrouillard mais maladroit, indépendant et retors, entre sa mère dépassée par les évènements et la jeune Galia, sa rivale et son amie, bien plus mûre que lui. Plus qu'une histoire, le film est une suite de touches impressionnistes oscillante à la manière russe entre comédie et tragédie. A sa sortie en France, le film avait été immédiatement comparé à nos 400 coups hexagonaux. Si la comparaison peut se révéler intéressante, le travail de Kanevski puise sans doute plus son inspiration chez Andreï Tarkovski et son inoubliable L'enfance d'Ivan et Elem Klimov avec Requiem pour un massacre dont le titre original Idi e smotri signifie comme en écho, « Va et regarde ».

" Ce film est la résurrection de mon passé. Le réalisateur est quelqu'un qui meurt dans son film parce qu'il s'y donne entièrement. Les enfants sont comme les adultes : ils veulent le bonheur. Mais dans les conditions où vit mon héros, c'est-à-dire moi, ce bonheur est impossible. Le système, le mode de vie imposent aux gens une seule issue qui est le chemin du mensonge, du vol, du viol, de la folie et des monstruosités."

Le parcours de Kanevski est atypique. Né en 1935, il étudie le cinéma au VGIK (Institut national de la cinématographie) en 1966 à Moscou. Accusé d'un viol qu'il nie avoir commis, il est condamné à huit ans de camp et n'obtient son diplôme de réalisateur qu'en 1977. On mesure le temps passé et perdu quand on sait que Bouge pas, meurs, ressuscite est son premier film. Il y a donc mis toutes ses tripes, tout son coeur, toute son âme.

Le film est inclassable, irréductible. Certains moments sont tragiques, mais ce n'est pas une tragédie (pas complètement), certains moments sont drôles, d'autres touchants, d'autres glacent. Ne perdant jamais de vue le point de vue de l'enfant qu'il fut, Kanevski colle à ses sensations, peuplant son film de personnages étonnants comme l'amoureux de sa mère qui passe dans les couloirs en chantant à tue tête, comme ce professeur condamné qui confectionne des petits pains avec de la farine et de la boue, comme cette jeune femme maigre qui essaye désespérément d'avoir un enfant pour sortir de l'enfer. Sensations d'enfant quand un train n'est qu'un jouet que l'on peu faire dérailler. Un cambriolage un jeu que l'on peut jouer nu. Vendre du thé un concours d'éloquence et de ruse. Un monde encore d'enfant en butte à la brutalité des adultes, tous pitoyables entre violence, lâcheté et impuissance. Les scènes comme le tabassage de Valerka par le chef de train nouent la gorge parce qu'au delà de leur violence physique elles révèlent une intolérable violence morale.

La réussite du film tient aussi beaucoup à la direction d'acteurs. Tout le monde sonne juste, des deux jeunes héros au pus petit figurant. Nombre de visages restent en mémoire longtemps près la projection. Nombre de gestes, de détails. Valerka, c'est Pavel Nazarov, jeune comédien dont le visage rond fit, si je me souviens bien, le couverture du dernier numéro de Stafix. Il retrouve Kanevski dans son second film Samostoiatelnaia jizn (Une vie indépendante) en 1991 avant de devenir un véritable délinquant et de participer, en tant que tel, au documentaire réalisé toujours par Kanevski : My, deti 20 veka (Nous les enfants du XXème siècle). Galia est interprétée par Dinara Drukarova qui ressemble assez à son partenaire, surtout engoncée dans les vestes molletonnées de rigueur. Son regard innocent et pourtant déjà lucide est l'un des plus belles visions d'un film qui n'en est pas avare. Elle trouvait là son premier rôle et a depuis une jolie carrière internationale, française entre autres avec des films de Pascal Bonitzer et Julie Bertucelli. Entre les deux jeunes personnages, la symbiose est totale. Quelles que soient les folies, les aventures, les bêtises dans lesquelles s'engage Valerka, Galia le retrouve et le protège, comme une espèce d'ange.

Le DVD

Sur Film de Culte

Kanevski reçoit la Caméra d'or (des mains de Samuel Fuller et Christine Boisson) sur le site de l'INA

12:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Vitali Kanevski, cinéma russe | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2007

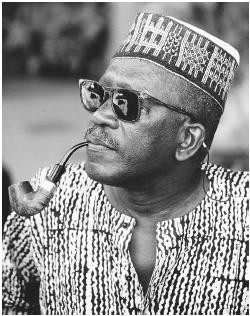

Ousmane Sembene 1923 - 2007

18:09 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ousmane Sembene | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2007

Mélancolies

Je précise d'entrée que je ne me sens nullement mélancolique en ce moment. C'est ce titre du dossier du mois dans la revue Positif qui m'a semblé un fil rouge approprié pour cette note.

Pour rendre un véritable hommage à Jean-Claude Brialy, c'est ici.

Derry nous a signalé en commentaire des pensées du 23 la sortie d'un numéro spécial Grindhouse de l'équipe de Mad Movies. Je ne lis plus la revue depuis quelques années, mais ce numéro vaut le coup d'oeil. Il y a notamment un bel article mélancolique de Christophe Lemaire sur les salles de quartier parisiennes avec des photographies et des pavés de presse de la fin des années 70 / début des années 80 qui peuvent mettre la larme à l'oeil si l'on a connu cette époque. Je suis un peu limite en age pour cela mais Lemaire, c'est aussi l'équipe de la revue Starfix (Gans, Boukhrief, Cognard, Headline...) qui m'a pas mal influencé à partir de 1983.

Mélancolie dans l'interprétation du Temps des Cerises par Gina, la chanteuse éprise du Porco Rosso.

Suzuki à Paris. Je n'y serais pas, pas encore de vacances, mais je ne peux résister à l'occasion d'évoquer la figure du cinéaste japonais Seijun Suzuki auquel rend hommage depuis le 31 mai et jusqu'au 30 juin, la Maison de la Culture du Japon à travers une très complète rétrospective. Il est né à Tokyo en 1923 et comme il existe d'excellentes notices biographiques, je vous propose de vous reporter à celle de cinétude. Je ne ferais pas mieux que Julien Gester. Suzuki, j'ai découvert ses films il y a un peu plus d'un an grâce à un ami (merci Alain) et aux très beaux coffrets édités par Canal. Car il s'agit bien de découverte au plein sens du mot tant l'univers de Suzuki permet de ressentir à nouveau l'émerveillement devant un film neuf. Et c'est bien pour être émerveillé que l'on va au cinéma, non ? Sa période désormais la plus connue se situe dans les années 60 et son sommet est pour beaucoup La marque du tueur réalisé en 1967. Alors employé par la société Nikkatsu qui fabrique à la chaîne des mélos, des films policiers et des films érotiques, Suzuki donne des films policiers érotiques, violents, musicaux et plein d'un humour sarcastique du meilleur aloi. Expérimentateur de formes, de sons et de couleurs son cinéma est parfois franchement surréaliste. Si le cinéma de Suzuki n'est pas mélancolique, certes non, ses admirateurs les plus zélés, Jarmush, Tarantino ou Kitano le sont assurément. Le bon docteur Orlof a écrit plusieurs beaux articles sur ces films, je vous invite à fouiller dans son index. Lettre S.

Et parlant du Dr Orlof, j'ai fini par acquérir après de longues recherches la bible (ou presque) qu'il cite si régulièrement : Les yeux de la momie de Jean-Patrick Manchette. Recueil de chroniques écrites entre 1978 et 1982 pour Charlie Hebdo, ce beau pavé va certainement faire partie des (très rares) livres que je passe mon temps à ouvrir et ouvrir encore tout au long de l'année. Comme les chroniques de Daney, ma petite bible du western italien, La théorie des acteurs de Moullet et les livres d'entretiens avec Hitchcock et Hawks. Il faut dire que cette période correspond exactement à la naissance de ma cinéphilie aiguë, encore un peu jeune pour les salles de quartier qui fermaient les unes après les autres mais assez autonome pour m'inscrire à la cinémathèque (de Nice) et commencer à voir le plus de choses possible, à lire des livres sur et chercher une revue qui me donne envie de. Alors au fil des pages que j'ai déjà survolées, les souvenirs se ramassent à la pelle.

Je ferais peut être quelque chose sur Gordon Scott cet été. Sa disparition et les hommages discrets mais sincères qui ont suivi sur les blogs que j'aime lire m'ont ramené à ces films de mon enfance où se croisaient des acteurs plutôt limités mais charismatiques comme Lex Barker, Gerard Barray, Steve Reeves ou Fess Parker, souvenirs d'ailleurs plus liés à la télévision qu'aux salles. Jetez donc un oeil sur les remarquables documents du Greenbriar picture show. Tarzan en double programme avec Jerry Lewis, c'est pour Imposture, ça !

Je fais peut être un peu trop dans le western ces derniers temps, mais je vous ai quand même prévu un double programme pour le 15. En attendant Ford.

11:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Jean-Patrick Manchette, Gordon Scott, Hayao Miyazaki, Jean-Claude Brialy, revue | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2007

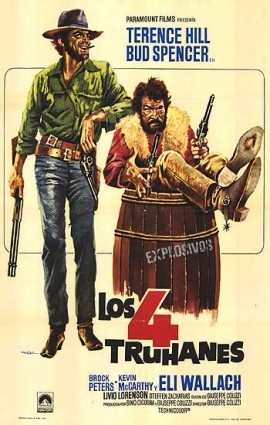

Colizzi trilogie

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Giuseppe Colizzi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/06/2007

Avec la barbe

10:20 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Jean-Claude Brialy, hommage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2007

Big John

23:15 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : John Carpenter, archives, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/05/2007

Sukiyaki western

19:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : western, Takashi Miike, Django | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/05/2007

Marion Michael Morrison, né le 26 mai 1907

J’ai rêvé que John Wayne jouait merveilleusement du bassin au pôle Nord (Serge Daney)

Est-ce que ce n'était qu'un rêve ?

Parce que je l'ai vu saisir la main de Mary Kate Danaher et l'attirer à lui, avec la grâce et la force d'un Gene Kelly, dans le cottage d'Innisfree.

Je l'ai vu pivoter comme un Fred Astaire gigantesque pour frapper de sa winchester un des salauds qui humilient Dude dans le saloon de la bière sanglante.

Je l'ai vu, désespéré et héroïque, empalé sur la porte de l'église de la mission d'Alamo.

Je l'ai vu se fondre dans les profondeurs marines, prisonnier de son scaphandre, dans une dernière étreinte avec son navire, La sorcière rouge.

J'ai vu son doux sourire amusé quand il relève le visage vers Dallas, le corps plié dans la diligence : « Sorry, no gold cup ! ».

Je l'ai vu sortir d'un arbre creux. Si, si.

Je l'ai vu retenir ses larmes derrière ses petites lunettes rondes quand il regarde la gravure sur la belle montre en argent que vient de lui offrir son régiment pour sa retraite.

J'ai vu sa bouche réduite à un pli de colère quand il marche vers son fils adoptif, Matt, qui s'est opposé à lui et lui a piqué ses vaches du côté de la Red River.

Je l'ai vu tout jeune et tout gêné, se rendre compte qu'il a brisé les oeufs dans le paquet qu'il porte.

Je l'ai vu prendre son bras comme ça (voir fig.1).

Je l'ai vu souffler d'exaspération amoureuse face à l'insolente sensualité de Feathers.

Je l'ai vu balancer d'un large geste sa tasse de café la veille du débarquement, dans la salle où sont suspendus les parachutes.

Je l'ai vu tenter de rester debout une minute encore sous les balles de Long Hair et le regard de ses jeunes cow-boys.

J'ai vu son regard effaré devant la poitrine sublime de la pilote soviétique.

J'ai vu son grand corps pataud, n'osant se mouvoir dans les délicates maisons japonaises du XIXe siècle.

Je l'ai vu aussi, je m'en souviens bien, marcher au bord de l'épuisement dans un sombre canyon, avec les fantômes de ses amis à ses côtés, ses pieds trébuchant à chaque pas, le fils du désert dans les bras.

Je l'ai vu bien solidement campé, sa jambe droite légèrement pliée en avant, faisant face à Liberty Valance : « It was my steack, Valance ».

Je l'ai vu assis avec ses grosses lunettes de protection, sur l'aile avant de la vieille camionnette lancée à fond de train dans la savane tanzanienne, à la poursuite du rhinocéros femelle.

J'ai vu le trou entre ses larges épaules, sur la butte d'Iwo-Jima.

Je l'ai vu s'avancer dans la poussière du désert, son chien sur les talons, sa selle sur l'épaule.

Comment puis-je le haïr quand il soutien Barry Goldwater et l'aimer tendrement quand à la fin de La prisonnière du désert, il prend tendrement Nathalie Wood dans ses bras (Jean-Luc Godard).

Cela aussi, je l'ai vu.

Alors, ce n'est peut être pas un rêve, parce qu'il y a bien un film dans lequel John Wayne n'est pas très loin du pôle nord. Un vieux souvenir d'enfance, monsieur Daney?

04:10 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : John Wayne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/05/2007

Pensées du 23

Il y a une quinzaine, j'ai revu The Magnificent seven (Les 7 Mercenaires), le film de John Sturges, histoire de participer à la discussion sur le forum western movies. L'occasion était bonne. Cette nouvelle vision m'inspire des réflexions proches de celles d'Hyppogriffe et de Pierrot sur le cinéma actuel. Rien à voir ? Pas sûr. Les années 40 et 50 sont un âge d'or pour Hollywood, une réussite tant économique qu'artistique. Le film de Sturges est emblématique du tournant que prennent les années 60. C'est plus un concept marketing bien huilé qu'une oeuvre : situations fortes, distribution d'icônes d'où surnage le personnage angoissé de Robert Vaughn, imagerie d'Épinal et quelques bonnes répliques. La réalisation est correcte mais sans âme. L'année d'avant était sortit Rio Bravo de Hawks, antithèse absolue du film de Sturges. Le problème, c'est que ce n'est pas Rio Bravo qui a donné le ton de la décennie à venir. Il faudra 10 ans et une nouvelle génération pour que le cinéma américain s'en remette.

C'est là que je cesse d'être d'accord avec Hyppogriffe. Les « movie brats » ou le gang des barbus (Spielberg, Coppola, Cimino, Scorcese, de Palma...) voulaient renouer sincèrement avec cet âge d'or et je ne les vois certes pas comme des imposteurs. Ce que je peux éventuellement leur reprocher, c'est de s'être laissé déposséder du pouvoir qu'ils avaient obtenu, à quelques exceptions prés. Aujourd'hui, le cinéma américain, ce sont des rouleaux compresseurs comme 300 et Spiderman 3. Ces dernières année, il est devenu de plus en plus difficile de suivre des oeuvres, de reconnaître des signatures comme on reconnaissait un premier plan de Hitchcock ou de Ford. Et de Spielberg.

Est-ce que ce n'est tout simplement pas moi qui vieillit ? Qui ait perdu un peu de mon entrain juvénile ? Peut être que Ben Stiller c'est bien Jerry Lewis et que je ne sais plus ce que je vois.

La semaine dernière j'ai découvert Dio perdona, io no (Dieu pardonne, moi pas) le premier film de Giuseppe Colizzi avec le tandem Bud Spencer et Terence Hill en 1967. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plus d'inventivité, de cinéma, dans les cinq premières minutes avec l'arrivée du train plein de cadavres que dans tout le film de Sturges (Je me suis posé la question de savoir si Colizzi connaissait Les pirates du rail, un film de Christian Jaque de 1937 avec une scène proche). Mais voilà, depuis quelques temps, je me demande pourquoi je me sens si bien avec les grands classiques où avec le cinéma de genre, et si peu motivé au fond par la grande majorité de ce qui sort.

Et le cinéma français dans tout cela ?

Je vois ça un peu pareil. Quand le cinéma américain a battu de l'aile dans les années 60, il a été supplanté par les nouvelles vagues des films venus du japon, d'Italie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de France, d'Angleterre... En France, il y a eu une époque ou des auteurs pouvaient monter des projets ambitieux et trouver un public pour les suivre et leur donner les moyens nécessaires. C'est aussi comme ça que se fait le cinéma. J'aime bien cette idée qu'à l'époque, Belmondo pouvait passer de Verneuil et De Broca à Truffaut et Godard. Le problème aujourd'hui, enfin, l'un des problèmes, c'est que ça ne se fait quasiment plus, sauf Deneuve chez Garrel et Carax. Nous avons aujourd'hui une sorte de fracture toujours plus béante entre de grosses machines avec très peu de cinéma et beaucoup de moyens et de tout petits films, tout petits, petits, fait avec des bouts de ficelle et qui finissent non seulement par se ressembler tous mais encore par n'avoir guère plus de cinéma que les grosses machines. Tout le monde ne peut pas faire A bout de souffle où disons Django où Carnival of souls, voilà qui serait marrant.

Christophe Honoré, par exemple. Je n'ai pas vu son film, Dans Paris, mais j'en ai lu beaucoup de bien, et puis aussi pas mal de mal : le fait d'être accroché à l'héritage de la nouvelle vague. 17 fois Cécile Cassard, déjà, il me manquait quelque chose malgré les 10 minutes de Balibar et Demy (tiens). Rebelote avec celui qu'il présente à Cannes : Les chansons d'amour. C'est une comédie musicale dans la ligne de Jacques Demy nous dit-on. Comme toutes les tentatives de comédie musicale depuis vingt ans, Resnais mis à part. J'adore Demy, mais je serais peut être plus excité si on me disait que la prochaine comédie musicale sera inspirée par Mark Sandrich ou Bob Fosse. Mieux, je rêve d'une comédie musicale violente et brûlante sur une musique de Noir Désir. Enfin quelque chose qui tranche un peu comme dans certains courts métrages étrangers que j'ai vu ici ou là.

Bon, ce qui manque, ce sont des films moyens, des films aux moyens moyens et donc susceptibles d'être autre chose que moyens. Des moyens à la hauteur de véritables ambitions. Un autre problème aujourd'hui, c'est que Rivette ou Podalydès ou Ferran ou Joffé ou même Beinex ait autant de mal à monter leurs projets et qu'ils tournent si peu. Et pendant ce temps là, les écrans sont saturés de pellicules improbables venues de transfuges de la télévision et de films qui tendent à devenir les bandes annonces du futur DVD collector à sortir sous six mois.

D'accord, tout cela reste assez général, quelques idées comme ça. Et puis j'exagère. En fait, le film dont je voulais vous parler, là maintenant, c'est Bouge pas, meurs et ressuscite de Vitali Kanevski. J'ai commencé à écrire et puis mon disque dur secondaire a sauté ce week end. Le texte est sans doute perdu, alors je suis un peu en rogne.

00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : critique, polémique, cinéma français, John Sturges, Christophe Honoré, Giuseppe Colizzi, Bruno Mattei | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2007

Portfolio anniversaire

10:20 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Jésus Franco, anniversaire, blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2007

Entretiens

Internet est fascinant quand il permet de diffuser des documents comme ceux-ci :

Sur Parole des jours, un entretien en 41 parties entre Jean-Luc Godard et Stéphane Zagdanski sur le cinéma et la littérature dont voici la première partie.

14:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Bouyxou, Stéphane Zagdanski, Pierre Clémenti, Miklos Janscó, Glauber Rocha, Jean-Marie Straub | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |