15/05/2007

Audace

Ce n'est que pour Stanley que j'aurais sauté dans le grand bain sans savoir nager.

Ce n'est que pour Stanley que je me serais installée au volant d'une voiture de sport sans savoir conduire.

Ce n'est que pour Stanley que j'aurais eu le culot de danser avec Fred Astaire.

Très joli texte d'Audrey Hepburn parlant de Stanley Donen paru dans le dernier numéro de Positif.

Photographie : Harvard Film Archive

07:55 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Audrey Hepburn, Stanley Donen, citation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2007

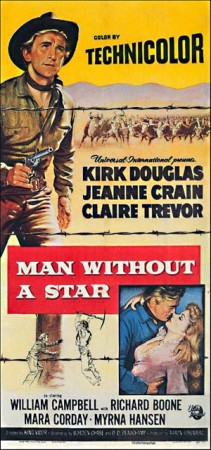

Des barbelés sur la prairie

J'avais un souvenir très fort de Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile - 1955) de King Vidor. Dempsey Rae, le personnage joué par Kirk Douglas est tabassé en pleine rue par Steve Miles (Richard Boone) et ses hommes. Entravé, ensanglanté, humilié, il gît dans la poussière, image vivante de la détresse. Alors qu'il se redresse, son revolver traverse soudain le champ pour tomber devant lui. Il se retourne pour découvrir Idonee, sublime Claire Trévor qui reprend là un personnage proche de la Dallas de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939) de Ford. Elle apparaît dans une superbe contre-plongée, si forte et si digne. En lui lançant son revolver à la figure, elle lui rappelle ce qu'il est, un homme, « une espèce ancienne ». Et là, en un éclair, me revient la scène initiale de Rio Bravo de Hawks, tourné trois ans plus tard. Dean Martin, alcoolique, humilié, à terre, et l'irruption de la botte de John Wayne dégageant le crachoir dans lequel Martin va plonger la main pour récupérer un dollar et se payer encore un verre. Suit la même contre plongée et le même regard. Joli. Courage, déchéance, rédemption, violence, dignité. Tout est dit en deux plans et un geste. Tout ce qui fait du cinéma un grand art et de certains western du grand cinéma.

Man without a star est un film à la drôle d'histoire. Il arrive à une époque ou les grands studios hollywoodiens sont en pleine mutation. Les acteurs stars et certains réalisateurs s'émancipent et deviennent producteurs. De fait le film est à l'initiative de Douglas, hyperactif, qui repère quelques semaines de libres entre deux tournages. Borden Chase écrit le film, lui qui a travaillé sur Red River (La rivière rouge – 1948) de Hawks et Bend of the river (Les affameurs – 1952) d'Anthony Mann. C'est encore Douglas qui engage King Vidor le légende hollywoodienne de The Crowd (La foule – 1928) ou de Duel in the sun (Duel au soleil – 1946). En 1954, il est tout à la fois un réalisateur toujours prestigieux mais en fin de carrière et se préoccupe surtout de son adaptation de Guerre et paix qu'il tournera l'année suivante. Douglas, lui, c'est la nouvelle génération débordante d'énergie. Entre les deux hommes, le travail sera électrique. Douglas est pressé par le temps et veut trousser un bon western de série à petit budget. Vidor, sans doute nostalgique des fastes de Duel in the sun entendprendre son temps. A l'arrivée, Vidor reniera plus ou moins le film tandis que Douglas en revendiquera haut et fort (coucou mon hébergeur) la paternité. Alors que ces problèmes auraient pu mener le film à l'échec, le miracle se produit et le film bénéficie des qualités combinées de deux hommes qui transcendent la modestie des moyens. Man without a star est l'un des plus beaux westerns des années 50 et le prototype de ce qui va devenir le western crépusculaire.

Man without a star c'est l'histoire classique des gros éleveurs qui veulent faire paître leurs troupeaux librement en « open range » contre les petits éleveurs qui cherchent à se protéger et à clôturer les pâturages avec du fil barbelé. C'est une histoire de vaches, donc un vrai western. Si on a l'esprit mal tourné, on peut en faire une lecture marxiste, gros capitalistes venus de l'est contre petits éleveurs familiaux. C'est surtout l'histoire d'un homme pris au milieu de tout cela, un homme qui voit revenir un passé douloureux et devra l'affronter.

De Vidor, le film a l'élégance des mouvements de caméra, le langage expressif du muet comme dans la scène décrite en introduction, le sens de l'épopée et de l'épique. La poursuite finale a cet aspect légèrement accéléré qui rappelle les grandes chevauchées de Walsh et Ford. Il y a aussi la dimension tragique, plus grande que nature des personnages, hommes et femmes aux caractères entiers, aux ambitions démesurées, aux passions sans limites, à la force morale inébranlable, bien dans la lignée des grands personnages de Vidor comme l'architecte demi-dieu de The Fountainhead (Le rebelle – 1949) joué par Gary Cooper. Vidor est sans doute aussi à créditer des deux beaux personnages féminins forts, relativement rares dans le genre. Il y a donc Idonee, jouée par Claire Trevor toute en finesse pour une figure classique, la prostituée qui a réussi et a su devenir une femme respectée. Comme la Vienna de Johnny Guitar, elle est surtout émouvante par sa beauté de femme qui a vécu et la force des sentiments que l'on devine encore envers un homme épris d'action et de liberté. Plus originale, Jeanne Crain joue Reed Bowman, l'impitoyable patronne du grand ranch, venue de l'est avec sa salle de bain, grand élément de comédie dans le film. Reed mène les hommes à la baguette, engage des tueurs et utilise ses charmes comme instrument de management. Elle est l'incarnation de la civilisation en marche. On sait que dans l'univers du western, la femme est redoutable et redoutée parce qu'elle siffle la fin de la récréation.

De Douglas, le film reçoit l'énergie et l'humour déjà utilisés par Hawks dans The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952). Sa composition de Dempsey Rae, le cow-boy rebelle, insolent, charmeur et chanteur qui déteste les barbelés, est toujours à la limite de l'explosion. Explosion physique littérale lorsqu'il arrache sa chemise pour révéler ses cicatrices. Explosions régulières de sa violence qu'il tente de maîtriser. Explosion morale d'un homme qui est en fuite de lui-même, qui tente de se perdre dans l'abjection mais qui va trouver la rédemption au service des autres. Une thématique classique du western américain exemplairement illustrée ici. Douglas impose sa forte présence physique, sa nervosité, son visage tendu de carnassier, son regard brûlant de vie. Il joue en contrepoint de sa décontraction quand il se vautre dans le salon de sa patronne, de son humour quand il chante en s'accompagnant au banjo comme dans 200 000 lieues sous les mers ou The big sky. Il sait aussi donner de l'espace au jeune William Campbell qui joue Texas, le jeune homme qu'il prend sous son aile (le film est aussi une histoire d'initiation). Avec sa façon d'être, Douglas impose au film son rythme (le film fait 86 minutes chrono).

L'un des aspects les plus intéressants de ce film est qu'il fait figure de précurseur des westerns dits crépusculaires. Des westerns qui vont interroger le rapport entre le passé et le futur, interroger l'histoire de l'Amérique en train de se construire. Pour schématiser, on pourrait dire que jusqu'à 1950, on raconte l'épopée, la naissance d'une nation. Puis les années 50 voient une plongée dans la psychologie du héros avec les films d'Anthony Mann, Bud Boetticher, The Searchers (La prisonnière du désert – 1956) de Ford et Rio bravo qui pourrait marquer la fin de ce cycle. A partir des années 60, avec l'arrivée de Sam Peckinpah et Sergio Léone, avec les remises en question de Ford, on porte un regard critique et se développe un discours sur les valeurs, l'arrivée de la civilisation souvent symbolisée, outre par la femme, par le chemin de fer. Le même chemin de fer qui introduit Dempsey Rae, cow-boy avec sa selle mais sans cheval. Douglas devait être sensible à cette thématique puisqu'il fera, en 1962, le très beau western crépusculaire et contemporain, Lonely are the brave (Seuls sont les indomptés) de David Miller. Man without a star c'est surtout cette histoire d'un homme qui a du mal à entrer dans le monde civilisé, de renoncer à sa liberté de sauvage pour une place dans la communauté. Rae est le cousin du Tom Doniphon l'homme qui tua Liberty Valance dans le film de Ford. Comme lui, il sait que son temps est passé, il accepte de se sacrifier en s'engageant à sa façon, violente et libre, pour faire triompher le progrès, un progrès tiède, tranquille et peu enthousiasmant à ses yeux, mais un progrès réel qui voit le triomphe du droit sur la loi de la force, qu'elle soit physique (Steve Miles le tueur à gage), ou économique (avec la belle Reed Bowman). Il passe le témoin à son jeune protégé et lui laisse l'avenir. La fin du film le voit repartir à cheval, solitaire, comme on dit dans Il était une fois dans l'Ouest : « Rien ne peut nous intéresser ni la terre, ni la fortune, ni la femme ». Rae s'éloigne vers un pays qui n'existe déjà plus mais il est du moins en paix avec lui-même.

A noter le visage encore jeune de Jack Elam dans un second rôle de brute, Jay C. Flippen en contremaître intègre, une musique peu marquante pour un western mais la belle balade chantée par l'inévitable Frankie Laine disparu au début de l'année.

Sur le western crépusculaire, Pibe-san me signale une belle programmation de la Cinémathèque de Toulouse (pour ceux qui sont dans la région).

Le DVD, belle restauration et présentation par Bertrand Tavernier

Skorecki sur le film

Francis Moury sur le film

Très belle critique sur Lumière.org

Photographies : source Soundtrackcollector et El criticon

06:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : western, King Vidor, Kirk Douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2007

Plongée / Contre plongée (à suivre)

09:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : King Vidor, Howard Hawks, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/05/2007

Entretien

Jeanne Balibar parle de politique, de culture et de politique culturelle sur la Télélibre.fr. Elle y est atrocement filmée, mais elle y dit de jolies choses pertinentes. Accrochez vous avec les commentaires, ça ne fait pas dans la dentelle. Entretien réalisée par Karine Yaniv à Marseille le 5 mai 2007 (le jour d'avant quoi).

07:35 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Jeanne Balibar, politique, entretien | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/05/2007

Volonté (Nothing is written)

21:20 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : David Lean, Peter O'Toole, Lawrence d'Arabie, citation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2007

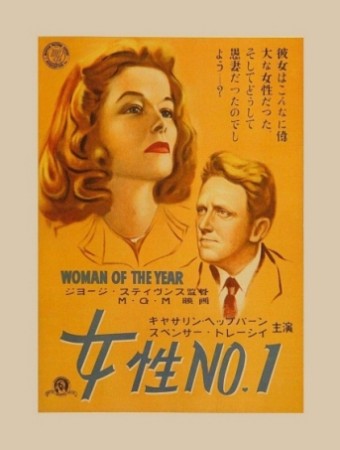

Affiches, une base de données

Cela fait maintenant un petit moment que je voulais vous signaler un site assez extraordinaire : Carteles. C'est un site espagnol (Saludos Rodicio) consacré aux affiches de cinéma. L'affiche est généralement un élément un des éléments clefs de la cinéphilie, elle annonce, elle promet, elle informe, elle ment parfois, elle peut être bien plus belle que le film qu'elle annonce. Je regrette profondément celles d'aujourd'hui qui, pour des questions de droits sans doute, sont devenues très formatées avec toujours les mêmes dispositions des noms et des illustrations trop pensées pour être honnêtes. Mais restons à nos amis hispaniques. Carteles est une véritable mine d'or. Je serais bien en peine de vous expliquer comment fonctionne le site, n'étant pas hispanophone. Il faut s'inscrire, ça je l'ai compris. Les membres publient des centaines d'affiches venues de tous les pays, il y a des ensembles thématiques, du travail de restauration et, régulièrement, via un groupe Yahoo, vous recevez des fichiers compressés regroupant te ou tel thème (par exemple les affiches des films avec Philippe Noiret). Bref c'est le paradis ! J'avoue ne pas très bien savoir comment ils envisagent la question des droits. Sont-ce des collections privées ? J'en doute vu l'incroyable diversité des affiches. Toujours est-il que c'est un travail qui force le respect et que je vous invite à découvrir. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, voici la superbe affiche japonaise du film Woman Of the Year (La femme de l'année), un film de Georges Stevens tourné en 1942 avec le duo Katharine Hepburn et Spencer Tracy.

15:17 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Affiches | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2007

Parlons un peu de cul

06:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : pornographie, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2007

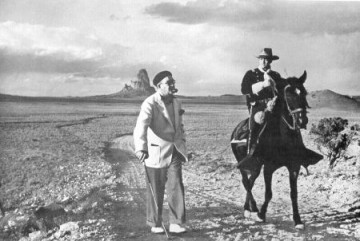

Proposition

La 35e édition du festival international du film de La Rochelle (29 juin – 9 juillet) rendra hommage à John Ford en proposant une rétrospective en collaboration avec l'Institut Lumière. Il m'est venu l'envie de proposer à mes camarades bloggeurs de profiter de l'occasion pour organiser ce que nos amis cinéphiles américains appellent un blog-a-thon. Vous avez peut être en mémoire ceux auxquels j'ai participé sur Angie Dickinson et Alfred Hitchcock.

Le principe en est simple. Sur la période du festival, ceux qui le souhaitent publient sur leur blog une ou plusieurs notes sur le sujet et l'ensemble est mis en réseau à partir d'Inisfree (ce qui, en l'occurrence ne manque pas de sel). Nous devrions obtenir sans aucun doute un superbe ensemble critique aussi divers que nos écritures respectives. Je précise qu'il n'y a rien à gagner sinon le plaisir d'échanger sur le grand homme. Je vous propose donc la tenue du :

Blog-a-thon John Ford

29 juin au 9 juillet 2007

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en commentaire. Pour les lecteurs qui souhaiteraient participer mais qui n'ont pas de blog, je serais ravi d'héberger leurs textes pour l'occasion. Qu'on se le dise !

Quelques repères :

Filmographie sur IMDB

Dossier John Ford sur le littéraire.com

Fiche Wikipedia

John Ford sur le Ciné-club de Caen

Photographie : le maître dirigeant Tim Holt à Monument Valley lors du tournage de Stagecoach (La chevauchée fantastique). Source Moviediva

04:00 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/04/2007

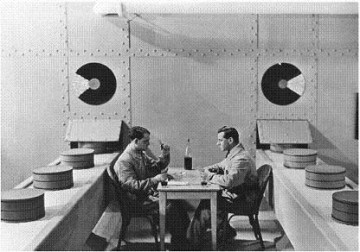

Un cinéphile

Il ne le sait pas, bien sûr, mais il a été l'un de mes maîtres. Pendant une douzaine d'années, toutes les années 80, j'ai guetté chaque semaine la programmation du ciné-club d'Antenne2 de Claude-Jean Philippe. Il passait tard le vendredi soir, et mon père qui n'aimait pas trop que l'on reste debout jusqu'à minuit passé ne nous permettait pas souvent de voir les films. Alors, rampant dans le long couloir, espérant qu'il s'était endormi, nous filions dans le salon avec mon frère et mettions le son tout bas. Parfois, on se faisait choper, parfois non. Mais cet interdit qu'il fallait braver, c'était aussi renforcer le prix de ce cinéma là. Claude-Jean Philippe a donc contribué à mon éducation de cinéphile, comme Patrick Brion, Gérard Joud'hui, le magasine Cinéma-cinéma ou la cinémathèque de Nice. Même sans avoir, loin de là, vu toute sa programmation, le ciné-club a élargi mes goûts. D'abord, je conservais les coupures de journaux qui annonçaient les films et donc apprenais l'existence d'oeuvres dont on entendait parler nulle part ailleurs. Par exemple, La corne d'Anara d'Irakli Kvirikadze est un film qui m'a fait rêver sans que l'ai jamais vu. Et puis mon père regardait Apostrophe, l'émission littéraire de Bernard Pivot et Claude-Jean Philippe y présentait le film à venir après les informations. Du coup je l'entendais en parler même si je ne devais pas le voir. Et son style, son enthousiasme me plaisait plus que le ton un peu monocorde de Patrick Brion. Bref, sans que ça soit déterminé, j'ai accumulé là un « savoir » (c'est un peu prétentieux mais je trouve pas d'autres mots) aussi sûrement que si j'avais suivi des cours. Je lui dois entre autres la découverte des Marx Brothers et mon premier film japonais, Rashomon d'Akira Kurosawa. Claude-Jean Philippe, il faut le rappeler, fut aussi celui qui programma France, tour et détour de deux enfants de Jean-Luc Godard, celui là même qui disait de lui, un brin méprisant : « Oh lui, il aime tout ». Je me reconnaît sans peine dans cette formule lapidaire.

Le hasard qui fait bien les choses m'a conduit à la découverte de La nuit bienfaisante dans un bac à occasions. Claude-Jean Philippe y raconte sa vie, un peu, ses films surtout. Une véritable biographie de cinéphile. Il fait renaître avec ses souvenirs l'ambiance des années 50 et 60, lui qui présenta le concours d'entrée à l'IDHEC aux côtés de Jean-Marie Straub et de Danièle Huillet. Ce concours dont les deux réalisateurs refusèrent une épreuve qui portait sur le film Manèges de Yves Allégret qu'ils estimaient trop mauvais. Pudique et discret, Claude-Jean Philippe se fait volontiers lyrique lorsqu'il évoque ses films favoris et leurs auteurs : Jean Vigo, Hitchcock, Rossellini, sa rencontre avec John Ford, Eustache, Truffaut, Errol Flynn, Renoir, les salles de Casablanca puis de Paris.

J'avais envie de le voir, ce spectateur, livré à ses émotions, et contraint tout à coup de les formuler, mais sans le recours de ses instruments critiques, de ses arguments théoriques, ou de ses repères historiques. Je me devais de le prendre en flagrant délit de mauvaise foi, de naïveté, de snobisme, afin d'isoler et de retenir le meilleur de ses visions : certains rares moments d'intime compréhension, nécessairement liés à son caractère et à sa sensibilité.

Voilà pourquoi il me fallait aussi raconter son histoire -en dehors mais en fonction du cinéma – en prenant le risque de l'impudeur, et de cette complaisance qu'il ne détesterait pas tant s'il en avait réellement exorcisé le péril.

17:28 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Claude-Jean Philippe, cinéphilie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/04/2007

Interlude

22:45 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Maureen O'Hara | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2007

Et le lendemain...

Première surprise, il me faut répartir également mes louanges entre Jeanne Balibar et son partenaire Guillaume Depardieu. Dès les premiers plans dans l'église du monastère si présente que j'avais l'impression d'en sentir le parfum, dès ce premier mouvement qui s'approche du dos massif du général Armand de Montriveau, Depardieu impose une présence physique qui appelle le souvenir des créations de son père à son meilleur pour Truffaut, Blier, Pialat ou Ferreri. Il est « une force qui va », massif, déterminé, maladroit un peu aussi, tentant de contenir l'énergie de l'ex-général d'Empire et explorateur africain, imposant cette densité au sein de la délicatesse immémoriale du couvent comme dans les précieux et vains salons parisiens de la Restauration.

Face à cette force, le duchesse de Langeais est toute finesse de traits et de corps, presque fragile et pourtant animée d'un grand feu intérieur né de sa passion. Tout en elle est fait de contrastes violents : frivole et profondément amoureuse, coquette et idéaliste, calculatrice et abandonnée. Dans leur affrontement qui constitue le coeur du film, Rivette joue admirablement de leur complémentarité. J'avais pensé intituler cette chronique « Acier contre acier » selon les mots mêmes de Blazac repris par Rivette, mais le critique de Politis y a pensé avant moi. Du coup, celui que j'ai choisi est plus en relation avec le style du film. Car, seconde surprise pour moi qui ne suis pas un grand familier de l'oeuvre du réalisateur, Ne touchez pas la hache est un film dans la tradition des grands films muets. Précision des cadrages, majesté des plans et du rythme, force des ellipses, expression physique des acteurs, tout ramène à cet art devenu si rare. Et avec beaucoup d'humour Rivette utilise des intertitres qui scandent ses scènes : «Et le lendemain... », « trois mois plus tard » etc. La très belle scène finale m'a irrésistiblement fait penser aux histoires de vampires de Murnau ou Dreyer avec sa mer si étale, son navire, ses couloirs du couvent et la découverte du corps de la duchesse. Je suis persuadé que l'on pourrait voir le film avec un simple accompagnement au piano et que l'on s'y attacherait tout autant. Paradoxe à nouveau puisque c'est un film très dialogué et que la « tendre guerre » entre le général et la duchesse est une guerre des mots autant que des corps. Le film est construit entre ces deux niveaux : le verbal avec des dialogues brillants puisés à la source même du texte de Balzac et le non-verbal avec les mouvements des corps et les regards. Jeanne Balibar y excelle entre gestes calculés, gestes retenus, regards qui se perdent, éclairs de malice, bourrasques de passion. Rivette joue d'elle et avec elle comme d'un merveilleux instrument.

Il est bon de se rappeler que les « cinéastes sources » de Rivette sont Alfred Hitchcock et Howard Hawks, tout deux maîtres de ce style formé à l'école du muet et sachant intégrer les ressources du son. Ce type de couple dans ce type de dispositif, pour peu que l'on y réfléchisse un instant, a donné chez eux de véritables sommets. Ce sont Cary Grant et Ingrid Bergman dans Notorious (Les enchaînés) et John Wayne aux côtés d'Angie Dickinson dans Rio Bravo. Plus j'y pense et plus je trouve que la scène ou Montriveau menace la duchesse qu'il a fait enlever de la marquer au fer rouge est l'équivalent de la scène ou Feather menace le shérif Chance de sortir avec sa guêpière. On retrouve la même insolence érotique chez Jeanne Balibar et le même mélange de séduction raide chez Guillaume Depardieu. Que l'un ait fait un drame et l'autre une comédie me semble accessoire. Je suppose aussi que l'on pourrait trouver des connivences secrètes avec le travail de Robert Bresson, surtout en ce qui concerne le lien à la religion, à la passion, à la croyance. Mais je ne n'aventurerais pas sur ce terrain qui m'est bien peu familier. Voici donc quelques réflexions qui voudraient faire sentir la richesse de cette oeuvre. Il faudrait aussi citer malgré ce que j'ai écris sur les références au muet, le travail sur le son, le craquement des parquets, la résonance des pavés, le frottement des étoffes. Il faudrait évoquer la photographie de William Lubtchansky avec ses ambiances à la bougie. Il faudrait étudier la façon que Rivette a, une fois encore, d'introduire l'esprit du théâtre dans son cinéma avec les jeux sur les rideaux, il faudrait parler des apparitions de Bulle Ogier et de Michel Piccoli. Il faut surtout voir ce film absolument et s'immerger dedans complètement.

Photographies : © Moune Jamet (source les films du Losange)

Site officiel du film

17:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Jacques Rivette, Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2007

Joyeuses Pâques

14:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Federico Fellini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2007

Court métrage à Nice

11:14 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, festival, Nice | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2007

300 zéros

Je n'avais pas vraiment prévu d'écrire sur 300. Non seulement je ne l'ai pas vu mais je n'en ai pas l'intention. J'éprouve pourtant le besoin rare mais impérieux de dire pourquoi. Et pourquoi aussi j'estime ce film détestable. Et le fait qu'il séduise un large public renforce ce besoin. Le film est une sorte de variation sur The 300 spartans (La bataille des Thermopyles), tourné en 1962 par Rudolph Maté dont ce fut l'avant-dernier film. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et Rudolph Maté fut un très grand chef opérateur et un excellent metteur en scène. Pour en rester à 300, c'est inspiré surtout d'une bande dessinée de Franck Miller, un dessinateur que j'adore et dont l'univers, violent, noir et blanc, a déjà inspiré un intéressant Sin City, intéressant mais pas non plus révolutionnaire.

A priori, un film comme celui-ci avait de quoi séduire l'amateur de peplum que je suis. Hélas, trois fois hélas, il est surtout emblématique d'une tendance lourde du cinéma actuel au niveau formel et plutôt répugnante sur le fond. Sur la forme, c'est ce que j'appelle le syndrome du Seigneur des anneaux. La surenchère numérique comme seul horizon artistique. Des figurants virtuels d'ici jusque là-bas, des angles de vue impossibles, des tours à se dévisser le cou, des puits jusqu'au fond de la terre, des effets visuels qui tiennent du jeu vidéo, un « montage » qui vise à l'accumulation des plans jusqu'à l'écoeurement, look branché piercing et cheveux gras pour des pantins en guise personnages, musique boum-boum et zéro cinéma. Je ne supporte plus, rendez moi les dinosaures de Ray Harryhausen, Steve Reeves et la charge de l'armée mexicaine dans Alamo !

j'ai revu il y a quelques jours A walk with Love and Death (Promenade avec l'amour et la mort) de John Huston. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Huston à son meilleur est un magnifique metteur en scène. Ce film se déroule pendant la guerre de cent ans. C'est l'un des plus beaux films fait sur cette période. A cette époque, la France était peu peuplée et les combats ne mettaient en jeu que quelques dizaines, quelques centaines au mieux de combattants. C'est ce que montre avec justesse Huston. Des engagement entre bandes, la confusion des combats entre paysans et chevaliers, la douleur et la violence. La difficulté qu'il y a à tuer quelqu'un. Je ne pense pas que Zack Snyder ait vu ce film. Adepte de monsieur Plus, il aligne, pour ce qui reste après tout un épisode historique, des hordes de perses qui ressemblent plus aux orques de Peter Jackson et va jusqu'à nous inventer des rhinocéros de combats. Ne nous gênons pas. Il est tellement plus facile de tuer des créatures irréelles. Mais cela reste quand même des envahisseurs perses et, en 2007, cela prend quand même un certain sens. Politique, le sens.

Sur le fond, 300 semble avoir atteint un joli niveau de bassesse. Je serais presque tenté d'employer l'adjectif rivettien d'abjection. Tout m'est venu de ce passage qui passe en boucle et que l'on peut voir dans la bande annonce : le roi de Sparte, Léonidas, s'engueule avec un émissaire perse. Visiblement pas content, il le balance dans un de ces fameux puits sans fond d'un coup de pied rageur dans la poitrine en écumant : « This is Sparta ! ». Léonidas est le héros de cette histoire. On le voit un peu plus loin enlacer une blonde pulpeuse dans un champ de blé sur fond de soleil numérique. C'est bien le héros. Un héros qui balance un émissaire dans un puits avec un bon mot destiné à séduire dans les cours de récréation. Sans remord. Rien à dire, c'est la classe américaine. Difficile de ne pas penser aux subtilités de Bush junior qui balance des missiles sur la Russie quand il teste un micro, c'est le même niveau.

J'ai revu il y a une quinzaine She wore a yellow ribbon (La charge héroïque) de John Ford. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Ford est l'un des plus grands poètes du cinéma. Ce qui m'a frappé cette fois, encore plus que les autres, c'est combien son héros, Nathan Brittles, l'un des plus beaux rôles de John Wayne, met d'ardeur à désamorcer les conflits. Il passe son temps et celui du film à éviter l'engagement avec les indiens comme il cherche à rendre la vie plus agréable à ses soldats. C'est le héros de l'histoire. Un héros à échelle humaine. Quelques années plus tard, John Wayne jouera Ethan Edwards dans The Searchers (La prisonnière du désert) toujours de Ford. Ethan est un raciste violent, caractériel, qui scalpe son ennemi. Mais Ford le montre comme tel : violent et caractériel, raciste au point de chercher obsessionnellement à tuer sa nièce enlevée et élevée par les indiens. Et c'est bien par son geste sublime de renoncement à cette part sombre de lui-même, à la fin du film, qu'il en devient le héros en retrouvant son humanité. Chez Ford enfin, celui qui n'a pas de considération pour un émissaire ne risque pas d'être le héros positif de l'histoire. C'est le colonel Thursday joué par Henry Fonda dans Fort Apache.

Dans le film de Maté, Léonidas est un roi noble qui exalte l'idée de sacrifice et de dignité. Il serait bien incapable du geste du Léonidas de Snyder. D'une façon plus générale, jusqu'à une époque récente, les héros étaient généralement ceux qui cherchaient à éviter l'affrontement et, quand celui-ci avait finalement lieu, ils en payaient le prix, dans leur chair ou leur esprit. Le héros était aussi celui qui savait dépasser ses pulsions de mort comme James Stewart chez Anthony Mann ou Glenn Ford chez Fritz Lang. Et quand à ceux qui cédaient à ces pulsion de mort, ils étaient montré dans toute leur ambiguïté. C'est la grande époque des anti-héros, ceux de Sam Peckinpah, de Michael Cimino, de William Friedkin... Rien de tout cela dans 300. Rien que la rhétorique de la loi du plus fort, de la loi du plus con. Et si peu à voir avec le cinéma.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : polémique, John Ford, Zack Snyder, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2007

Illustration de la valeur travail

A nous la liberté ! - René Clair

Modern times (Les temps modernes) – Charlie Chaplin

Alexandre le bienheureux – Yves Robert

Il sorpasso (Le fanfaron) – Dino Risi

You cant take it with you (Vous ne l'emporterez pas avec vous)– Franck Capra

Un drôle de paroissien – Jean-Pierre Mocky

The ballad of Cable Hogue (La ballade de Cable Hogue) – Sam Peckinpah

Pierrot le fou – Jean-Luc Godard

Adieu Léonard – Pierre Prévert

13:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/04/2007

Bug

J'aime beaucoup le cinéma de William Friedkin. L'homme pas trop, surtout depuis qu'il a tripoté son Rampage (Le sang du Châtiment - 1988) pour le faire coller à l'évolution (!) de sa pensée sur la peine de mort. Mais bon, l'homme et son œuvre, on sait qu'il faut faire la part des choses. Je dois donc être l'un des seuls à avoir apprécié son polar Jade qui l'avait remis en selle commercialement et l'un des rares à avoir vu et aimé son Blue Chips (1994) sur le monde du basket avec l'un des plus beaux rôles de Nick Nolte. Les fesses entre deux tabourets pour écrire poliment, Friedkin ne fait partie d'aucune famille à Hollywood. Il n'est ni assez rebelle pour figurer entre Cimino et Carpenter, ni assez docile pour jouer entre Cameron et McTiernan, ni assez barbu pour faire partie du clan Spielberg – Scorcese – Coppola. Son cinéma continue pourtant vaille que vaille à maintenir un regard original au sein d'une industrie qui ne favorise plus guère ce genre d'attitude.

Dans ce contexte, Bug, sa nouvelle œuvre, est une bonne nouvelle. Cela commence par un long et vaste mouvement aérien, planant au dessus d'un motel miteux en plein désert. J'ai pensé à A history of violence de Cronenberg quand la caméra s'avance vers la femme isolée sous le porche pour la faculté à créer, immédiatement, une ambiance lourde. Et puis l'on plonge sur Agnès jouée par Asley Judd, pour une dizaine de minutes éblouissantes, filmées au plus près afin de pénétrer l'angoisse de cette femme seule et misérable, belle encore, en butte au harcèlement téléphonique de son ex-compagnon, ex-taulard violent et fraîchement libéré.

Le film déroule ensuite une histoire banale d'apparence, somme toute un peu mélo, avec la rencontre entre Agnès et Peter joué par Michael Shannon, un étrange jeune homme visiblement assez angoissé lui aussi. Premier basculement brutal lorsque, après la première nuit d'amour, Peter est piqué par un insecte (bug pour les non-anglophones). Cet insecte que l'on ne verra pas fait sortir le film de sa route balisée de la romance marginale pour les chemins tortueux de l'angoisse. Mais qui est vraiment Peter ? D'où vient-il ? La vérité est-elle ailleurs ? On replonge plus profondément dans l'univers mental des protagonistes à mesure que leur univers physique se réduit de pair avec le cadre, entre les quatre murs du motel.

Deuxième rupture, franchement traumatisante, lors de l'auto-arrachage de dent qui voit le film passer cette fois dans le fantastique horrifique et à travers le miroir jusqu'au final sur la corde raide. Mais comme je l'ai lu quelque part, moins on en sait en allant voir ce film, mieux c'est. Avec le long monologue d'Asley Judd, Friedkin nous entraîne au bout de son œuvre sans crainte de perdre certains de ses spectateurs en route. Marche ou crève ! On retrouve le même schéma de progression que dans L'exorciste, où l'on basculait du portrait naturaliste de cette mère-actrice dans l'étrange avec les premières perturbations de sa fille, Regan ; puis brutalement dans l'horreur avec les fameuses et terrifiantes montées d'escalier. Bug a de nombreuses similitudes avec ce film qui fit la gloire de Friedkin. Y compris lors des impressionnantes convulsions de Peter qui sont une citation littérale. On y retrouve aussi la fascination pour le Mal, un mal qui est nécessairement à l'intérieur des êtres. Un mal qui se manifeste de façon violemment physique. On pourra bien sûr y lire diverses métaphores sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais ça ne me semble pas l'essentiel. Même si Peter cite à un moment deux icônes du « mal » réel : Jim Jones, gourou de je ne sais plus quelle secte d'illuminés et Timothy McVeight, auteur de l'attentat d'Oklahoma City.

Bug est aussi une sorte de film somme dont les images ramènent aux grands moments du cinéaste. Le visage inondé de sang de Rampage, La boîte homo de Cruising (1980), la violence physique et le feu de To live and die in L.A. (Police fédéral Los Angeles - 1985), les névroses obsessionnelles de « papa » Doyle dans French Connection (1971) et de tous les autres.

A la projection, je me suis fait plusieurs fois la remarque que le dispositif de mise en scène était très théâtral. Unité de lieu, de temps, importance des dialogues et grand scène finale autour d'un long monologue. Et puis j'ai vu au générique de fin que le film était bien adapté d'une pièce. Une pièce de Tracy Letts adaptée par elle même après que Friedkin ait été subjugué par une représentation. Quelle intuition, ce Vincent. Friedkin a respecté la source de son matériau d'origine et en a fait la force de son film. Rigueur et détermination. Une force qui vous laisse pantelant quand se rallument les lumières de la salle. Oui, Bug est une bonne nouvelle, celle que Friedkin bande encore puisqu'il filme et filme encore.

Photographies : © Metropolitan FilmExport

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/03/2007

Du bon usage de La Marseillaise (histoire de s'inviter dans le débat)

07:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Michael Curtiz, musique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/03/2007

Manifestation

10:40 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manifestation, association | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/03/2007

L'entretien avec le grand homme

On commence par voir des films. De plus en plus. Puis on parle des films. Puis on lit des revues, des livres, des études sur les films et le cinéma. Puis l'on réfléchi sur les films et le cinéma. Et l'on commence à écrire sur les films et le cinéma. Et l'on sort les grands mots et les grandes théories. Et puis l'on disserte, on critique, on analyse. Et puis on tombe sur (ou l'on retrouve) cet entretien avec John Ford réalisé en 1971 par Peter Bogdanovich.

Traduction (personnelle je vous préviens)

Ford : Allez, action

Bogdanovich : M Ford, j'ai remarqué que votre vision de l'Ouest était devenue de plus en plus triste et mélancolique... Si l'on compare Wagonmaster (Le convoi des braves) à The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) ?

Ford : Non.

Bogdanovich : Etes vous conscient de ce changement de ton ?

Ford : Non.

Bogdanovich : Maintenant que j'en parle, y-a t'il quelque chose de vous souhaiteriez dire à ce sujet ?

Ford : Je ne sais pas de quoi vous parlez.

Bogdanovich : Puis-je vous demander quels aspects particuliers du western vous plaisent, depuis le début ?

Ford : Je ne sais pas.

Bogdanovich : Etes vous d'accord que le sujet de Fort Apache (Le massacre de Fort Apache), c'est que la tradition militaire est plus importante que l'individu ?

Ford : Coupez !

06:40 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : John Ford, Peter Bogdanovitch, entretien, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/03/2007

Catherine Deneuve, moments

Son regard lointain dans Tristana.

Quand elle prépare le cake d’amour dans Peau d’âne.

Quand elle refait le lit de Xavier Beauvois et asperge discrètement de son parfum l’oreiller dans Le vent de la nuit.

Ses cheveux roux et ses lunettes dans Agent trouble.

Quand elle prend un bain de soleil dans Pola X.

Quand elle s’apprête à sortir, hésitant sur son chapeau (Oh puis oui ! Oh puis non !) dans Les demoiselles de Rochefort.

Quand, attachée, Michel Piccoli lui jette de la boue au visage dans Belle de Jour.

Son regard perdu dans Répulsion.

Quand elle sort de la voiture sous la neige à la fin de Les parapluies de Cherbourg.

Quand elle aboie dans Dancer in the dark.

Son énergie juvénile et ses gestes sautillants dans La vie de château.

Quand ses jambes s’emmêlent à celles de Fanny Ardant dans 8 femmes.

Ses cheveux mouillés dans Liza, Le sauvage et L’africain.

Quand, en combinaison, elle se regarde dans la glace dans La reine blanche.

Son menton haut, autoritaire, dans Le dernier métro.

La cinémathèque française lui rend hommage tout le mois de mars et jusqu’en avril. A lire, un long entretien avec l'actrice.

06:45 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Catherine Deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |