10/01/2008

Un aveugle les guidera

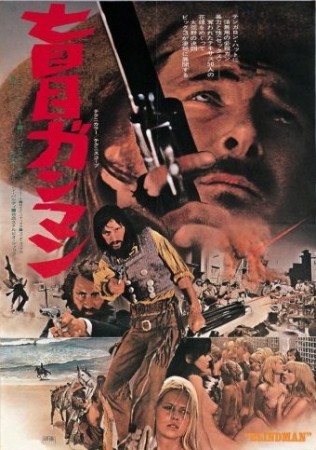

Le risque, avec les films cultes estampillé tels, c'est celui de la déception. Il est d'autant plus grand que ce qui était un signe de reconnaissance entre amateurs véritables est devenu, en notre époque de recyclage effréné, un banal argument de vente. J'avais donc une petite appréhension à découvrir Blindman, western réalisé en 1971 par Ferdinando Baldi à la réputation culte bien établie. Homme de peu de foi ! Non seulement le film est à la hauteur mais il est surprenant et, mieux, là où je ne l'attendais pas.

Baldi et Tony Anthony, son acteur mais aussi producteur et scénariste, se sont lointainement inspiré du classique Westward the women (Convoi de femmes – 1951) de William A. Wellman dans lequel Robert Taylor escortait de robustes pionnières à travers l'ouest. Ils y ont greffé le mythe japonais de Zatoichi, le sabreur-masseur aveugle dont les films très populaires joués par Shintaro Katsu sortaient à l'époque (nous devons son ultime avatar à Takeshi Kitano en 2003). Blindman est donc un pistoléro aveugle mais néanmoins redoutable, chargé de livrer (c'est le mot de la situation) 50 femmes à un camp de mineurs. Doublé par son associé, il apprend que sa précieuse cargaison a été revendue au bandit mexicain Domingo qui l'a promise à un général local. Après avoir réglé son contentieux avec l'ex-associé à coup de dynamite, Blindman prend la route de la frontière avec une carte en relief et une solide idée fixe : « Je veux mes 50 femmes, j'ai un contrat ».

Sur ces bases déjà fort improbables, Baldi et Anthony, aidés de Pièro Ancisi, Vincenzo Cerami et Lloyd Battista (qui joue Domingo également) rajoutent deux éléments inattendus venus de la contre culture de ces années folles : le film de femmes en prison ou WIP (Women In Prison) avec son lot d'érotisme salace (sévices, viols, scène de douche et gardienne sadique, rien ne manque au cahier des charges), et la présence de Ringo Starr, ex-Beatles fraîchement séparé en voie de reconversion dans le nanar, cantonné ici à un solide second rôle mais dont l'image est déterminante pour l'image disons rock-and-roll du film.

Avec tout cela, on pouvait s'attendre soit à une oeuvre hallucinée façon El Topo de Jodorowski, soit à un salmigondi grotesque. Ferdinando Baldi se montre plus malin et surprend par une mise en scène classique et classieuse. Une folie maîtrisée. Cinémascope majestueux, soin des cadrages, amples mouvements d'appareils, montage sophistiqué et vif de Roberto Perpignani (qui a travaillé avec Bellocchio, Bertolucci et beaucoup avec les frères Taviani), superbe photographie western de Riccardo Pallottini (Tempo di massacro de Fulci), il n'y a pas de rupture avec le travail de Baldi sur Texas Addio et Il pistolero dell'Ave Maria, deux films de belle facture. Pour Blindman, on sent un budget confortable et l'argent, avec générosité, est mis sur l'écran. Et dans cet écrin de style, Baldi lâche des démons hirsutes et rigolards.

Le Blindman, en premier lieu est une version clochardisée de l'homme sans nom de Sergio Léone. Tony Anthony, au charisme relatif, accentue son personnage de « l'étranger » qu'il a interprété dans trois précédents films de Luigi Vanzi. En haillons, le visage poupon, l'expression tête à claque, il porte le chapeau le plus atroce de l'histoire du western. Et il y tient. La panoplie se complète d'un fusil à baïonnette utilisé comme canne blanche et d'un cheval d'aveugle façon Jolly Jumper qui donne lieu à quelques gags gentils. A l'imitation d'Eastwood, Anthony aime les fines saillies. A plusieurs reprises, il prend la pose et la caméra de Baldi s'approche. Mais l'humour de Blindman laisse perplexe et j'en suis encore à me demander si cela participe du second degré ambiant ou s'il cherche vraiment à être drôle. Quoiqu'il en soit, sa détermination à récupérer ses femmes sidère. Une idée fixe comme celles du héros de Texas addio (Je te ramènerais vivant au Texas) ou de l'héroïne de Little Rita nel West (Détruire tout l'or du monde). Une constante chez Baldi ? Vite, un brevet d'auteur ! Disons que c'est surtout un excellent moteur pour l'action.

Blindman n'a pas le monopole des idées fixes. Tous les personnages ont leur obsession et la suivent jusqu'à l'absurde. Domingo (joué par Lloyd Battista donc) est un bandido motivé par l'amour qu'il porte à sa famille, son frère Candy (joué par Ringo Starr donc) et sa soeur Dolce Mama (jouée par la belle actrice polonaise Magda Konopka vue en peaux de bête dans la préhistoire façon Hammer). Il leur passe tout, les frasques du frérot en particulier. Le reste est quantité négligeable. Il rudoie ses hommes, extermine l'armée mexicaine et tient la cargaison féminine pour autant de têtes de bétail. En bon homme du sud, Il a le sens des convenances et l'honneur chatouilleux. La mort de son frère lui fera perdre tout contrôle. Candy, lui est motivé par la blondeur de Pilar, seul personnage féminin avec Dolce Mama a avoir un minimum d'épaisseur. Il en est fou, elle non. Classique. Ringo Starr la joue entre deux et plutôt bien, mélange de romantisme (I wanna hold your hand) et de violence (I like to turn you on) qui l'amènera, pour la séduire à l'enlever, la violer et plus tard à tuer son père. Ça ne lui portera pas bonheur. Mais quand on a quelqu'un dans la peau...

Dolce Mama, elle, suit donc ses pulsions sadiques et mène ses filles à la baguette non sans gourmandise, elle développe une aversion totale pour Blindman qui culminera lors d'un combat sans merci à l'érotisme trouble. Le général, joué dans la tradition de truculence par Ralph Baldassarre (j'aime sa façon de se repeigner et sa dent en moins), et ses hommes sont de leur côté de sacrés obsédés. Il faut voir avec quelle lubricité ils se jettent sur les femmes promises. Le général, rescapé, sera le seul personnage à conserver un peu de bon sens. Sans doute un effet de sa terrible expérience. Les hommes de Domingo eux, anticipent comme l'on remarqué certains chroniqueurs estimables, sur les affreux de Mad Max de George Miller, mais plus proche dans leur façon de se conduire avec la gent féminine, ils anticipent aussi les hommes du Zardoz de John Boorman et leurs chasses à la femme à courre. Là encore, il faut noter la jouissance qui se lit sur les visages lors du massacre des militaires. Faut qu'ça saigne comme chantait Boris Vian. Inutile de chercher de la cohérence dans cette humanité déchaînée, ni le moindre bout de morale. Seule compte l'action échevelée qui emplit le cadre et les visions d'une fascinante beauté. Puisque nous sommes dans un film italien, je risque le mot : dantesque.

Ainsi la tentative d'évasion des femmes lancées en chemises blanches dans une course désespérée en plein désert. Rejointes par la bande de Domingo, elles sont traquées, troussées, tirées comme des lapins, roulées dans les dunes en une succession de tableaux bestiaux. C'est l'un des sommets du film et peut être son passage le plus radical. Ainsi la très belle séquence de l'enterrement de Candy, au cours de laquelle Domingo force Pilar à épouser le cadavre. Procession très espagnole, clochettes et costumes incroyables, le film atteint ici à une véritable poésie surréaliste avec une atmosphère et une composition à la Bunuel. Il faudrait encore mentionner le finale dans un vaste et improbable cimetière au milieu de nulle part, la scène de la douche collective, le massacre de l'armée. Baldi arrive à traiter ces séquences en ne dissimulant rien mais sans se vautrer dans la complaisance. Son montage vif, chorégraphié, joue avec notre voyeurisme sans que ça devienne gênant.

A un moment, Blindman libère les 50 femmes. Après leur avoir accordé 30 secondes de vengeance sur Dolce Mama, il attache celle-ci à un poteau dans la cour de l'hacienda. Puis, suite à un échange peu amène, il lui arrache sa robe. Quand Domingo et ses hommes la trouvent là, liée nue, Domingo a cette réplique sublime à ses hommes : « Fermez les yeux, fils de chiens lubriques ». Or Baldi a l'élégance de filmer tout ceci de très loin, de très haut depuis une improbable tour. Du coup, l'injonction de Domingo s'applique aussi au spectateur qui écarquille les yeux pour distinguer les courbes de la belle polonaise. Il désamorce ainsi notre désir (en nous tenant à distance) tout en l'excitant (notre imagination travaille la situation). J'aime beaucoup cette façon de procéder.

Pur objet de plaisir comme seuls savent l'être les véritables films de genre, Blindman est une ode aux pulsions, un poème de sexe, d'humour noir et de violence, une sorte de western punk ricanant. Il est de ces films qui poussent à bout la logique d'un genre et posent une borne là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Un film culte, oui.

Deux mots pour finir sur la musique de Stelvio Cipriani. Elle est tout à fait dans l'esprit du film, mélange de passages classiques, calmes et presque romantiques, avec un thème principal échevelé mêlant sitar, batterie, guitare électrique, clochettes et puis des cris, des halètements, des choeurs de bacchanale.

Le film sur Dollari Rosso (avec la B.O.)

Le film par Breccio et avec « A quoi ça sert une armée mexicaine, à part se faire décimer à la mitrailleuse ? », le film par Tepepa

Le film sur Psychovision

Le film sur Sense of view (en allemand)

Affiche et photographies d'exploitation sur Devil Dead

Encore de belles photographies ICI (faut fouiller un peu) et ICI

Photographies : capture DVD Alan Young

Pour ceux qui en ont l'eau à la bouche, un DVD est annoncé chez Wild Side mais il existe plusieurs éditions européennes. Je me suis procuré le DVD italien qui propose une version très correcte à un prix très raisonnable.

10:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ferdinando Baldi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2008

Grosse signature à l'encre rouge

Faut reconnaître que ça surprend. Je ne me souvenais plus de la dernière scène du film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin. On y voit le personnage d'Isabelle Huppert dans une usine, au milieu des ouvriers, entonner une chanson sur la Commune. Je me disais, c'est étrange, les paroles me disent quelque chose mais je ne vois pas de quelle chanson il s'agit. Recherche faite, c'est une composition originale de Philippe Sarde, le musicien du film et de Jean-Roger Caussimon, qui joue un chanteur des rues dans le film, pour les paroles. C'est finalement comme le Deguello soit disant joué par les mexicains devant Alamo mais qui serait en fait une composition "inspirée par" du compositeur Dimitri Tiomkin pour Rio Bravo. Et qui sera repris par un John Wayne admiratif pour son Alamo. Quand ça sonne juste, ça devient plus vrai que le vrai et quand la légende est en contradiction avec les faits, je sais ce qu'il me reste à faire.

La Commune est en lutte

Texte de Jean-Roger Caussimon, musique de Philippe Sarde

Sans doute, mon amour, on n’a pas eu de chance

Il y avait la guerre

Et nous avions vingt ans

L’hiver de 70 fut hiver de souffrance

Et pire est la misère

En ce nouveau printemps...

Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville

Les versants de la Butte

Et le Bois de Meudon...

Nous irons les cueillir en des temps plus faciles...

La Commune est en lutte

Et demain, nous vaincrons...

Nous avons entendu la voix des camarades :

« Les Versaillais infâmes

Approchent de Paris... »

Tu m’as dit : « Avec toi, je vais aux barricades

La place d’une femme

Est près de son mari... »

Quand le premier de nous est tombé sur les pierres

En dernière culbute

Une balle en plein front

Sur lui, tu t’es penchée pour fermer ses paupières...

La Commune est en lutte

Et demain, nous vaincrons...

Ouvriers, paysans, unissons nos colères

Malheur à qui nous vole

En nous avilissant...

Nous voulons le respect et de justes salaires

Et le seuil des écoles

Ouvert à nos enfants...

Nos parents ne savaient ni lire ni écrire

On les traitait de brutes

Ils acceptaient l’affront...

L’Égalité, la vraie, est à qui la désire...

La Commune est en lutte

Et demain, nous vaincrons...

Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre

Il a fallu nous rendre

On va nous fusiller

Mais notre cri d’espoir qui va jaillir de l’ombre

Le monde va l’entendre

Et ne plus l’oublier...

Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres

Que l’on nous exécute

En nous visant au cœur

De notre sang versé, la Liberté va naître...

La Commune est en lutte

Et nous sommes vainqueurs...

La scène du film sur Dailymotion

Les chansons originales de la Commune

13:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Bertrand Tavernier | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2008

Faut qu'ça danse, oh oui !

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : H.C.Potter, comédie musicale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2008

Voeux (et petits cadeaux)

Bonne année à toutes et tous. Plein de bons films, des découvertes enthousiasmantes, des blogs intelligents, de belles empoignades et toutes ces sortes de choses. Je me suis amusé à faire quelques étrennes, me limitant à dix. Vous pouvez échanger avec le ticket de caisse si vous les avez déjà. Pour tous les autres qui me sont également chers, je vous offre avec mes voeux cette photographie aérienne de l'un des premiers films du maestro Fellini.

Pour S*E*B

Pour Pibe san

Pour Breccio

Pour Marie-Thé

Pour Ludovic

Pour Ludo, Z-man

Pour Sartana de Dollari Rosso

Pour Pierrot

Pour Hyppogriffe

Pour Tepepa

08:35 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Voeux | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/12/2007

Une étude en jaune (second portfolio)

Photographies : captures DVD NoShame

06:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Sergio Martino, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/12/2007

Une étude en jaune (partie 2)

Au contraire du film de Lucio Fulci, Lo stano vizio della signora Wardh (L'étrange vice de Mme Wardh) réalisé par Sergio Martino en 1970 est une sorte de mètre étalon du genre. Madame Wardh, c'est Edwige Fenech et Edwige, vous permettez que je vous appelle Edwige ? c'est quelqu'un. Reine de la comédie polissonne italienne des années 70, elle a également participé à quelques fleurons du genre qui nous occupe ici. Edwige a une plastique superbe que vous pouvez aller admirer sur cette page du site de la Cinémathèque française qui lui a rendu hommage, l'espace d'une nuit, le 7 décembre. Très brune, très italienne (Quoique française, sa mère était sicilienne), elle a le physique félin des Barbara Steele et Sandra Milo. Elle est surtout très à l'aise avec son corps. La scène où elle se déshabille dans sa salle de bains au carrelage psychédélique (demain la photographie) dégage un mélange de sensualité et de naturel tout à fait excitant. Dans ce registre comme dans celui de l'angoisse, Edwige est ici excellente. Je n'en tirerais toutefois aucune généralité car c'est le premier film que je vois avec elle. Il faut un début à tout et pour ceux qui seraient dans mon cas, je ne saurais trop vous conseiller de commencer par cet excellent giallo, le premier de Sergio Martino qui se révélera très doué et deviendra rapidement un spécialiste.

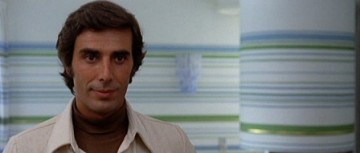

Le partenaire masculin d'Edwige, sonnez trompettes et buccins, n'est autre que George Hilton. Oui, le beau George n'a pas fait que des westerns. Je ne crois pourtant pas que sa prestation puisse le faire remonter dans l'estime de mon ami Tepepa. Il faut le voir, lors de sa première apparition, beau disais-je, costaud, bronzé, vêtu de ces abominables fringues masculines des années 70, col pelle à tarte, chemise largement ouverte sur un poitrail viril orné d'une chaîne en or. Ne reculant devant aucun sacrifice, vous aurez une photographie demain. Je ne saurais réduire son rôle à cette caricature, mais j'avoue que Hilton m'a plutôt fait sourire dans la première partie du film avec sa prestation de bellâtre. D'autant qu'il est, lui, beaucoup moins à l'aise dans les scènes érotiques. A noter que nos deux héros feront d'autres gialli ensemble et j'ai sur ma table Tutti i colori del buio, qu'ils ont tourné avec Sergio Martino toujours, en 1972. J'ai hâte.

A leurs côtés, une nouvelle fois Alberto De Mendoza, une nouvelle fois plus intéressant en mari occupé et délaissant sa belle épouse (Ça, c'est un rôle de composition !) Et puis Ivan Rassimov en amant psychopathe, pas trop sobre. Et encore, la délicieuse Conchita Airoldi, pétillante dans le rôle de l'amie Carol. Une distribution solide pour un film qui ne l'est pas moins. Mais, et l'histoire ? L'histoire... C'est la nuit. La ville a peur. Nous sommes à Vienne. Les filles sont superbes, dénudées et fragiles. Des proies pour le rasoir étincelant dans les mains gantées de noir de l'assassin qui rôde. Madame Wardh, qui eu d'étranges pulsions masochistes illustrées par de charmants flash-backs, se retrouve au centre d'une série de meurtres qui masquent en fait une sombre machination.

Sergio Martino est ce que l'on appelle un solide artisan. Il n'a pas les fulgurances d'un Castellari ou d'un Fulci, ni les élans d'un Corbucci ou d'un Sollima. Mais il aime ce qu'il fait et le fait avec goût. On lui doit entre autres Manaja, western tardif et boueux, Milano trema, la polizia vuole giustizia avec Luc Merenda en flic fasciste jusqu'à l'exubérance, et deux films d'aventures exotiques : L'isola degli uomini pesche (Le continent des hommes poissons – 1979) avec la belle Barbara Bach et La montagna del dio cannibale (La montagne du dieu cannibale – 1978) avec la belle Ursula Andress qui se livre à une séance mémorable de body art primitif.

Pour ses premiers pas dans le genre, produit par son frère Luciano et avec l'aide du spécialiste Ernesto Gastaldi au scénario, Martino montre qu'il connaît sur le bout des doigts son Bava illustré et son Hitchcock sans peine. Ambiances. Il y a un joli meurtre sous la douche et un autre au gaz de ville dont le traitement froid, son et montage (c'est Eugenio Alabiso, monteur de Léone et de Corbucci), rappelle le fameux homicide de Torn curtain (Le rideau déchiré – 1966). Lo stano vizio della signora Wardh est un pur objet de plaisir, un peu pervers, un peu limite quand il s'attarde sur une bagarre entre filles dénudées, un peu fleur bleue le temps d'une promenade à moto entre le beau George et la merveilleuse Edwige. Mais il recèle quelques moments forts, très travaillés. Les retours en arrière lors des souvenirs de Mme Wardh jouent sur les ralentis, les distorsions sonores et une stylisation poussée des éclairages. Le tout renforcé par la partition aux accents étranges de Nora Orlandi avec chœurs suggestifs et orgue. Je dois d'ailleurs préciser que c'est cette musique qui m'a fasciné en premier lieu et m'a incité à découvrir ce film. L'étrangeté de ces scènes fonctionne à défaut qu'elles soient véritablement dérangeantes pour le spectateur actuel qui en a vu bien d'autres. L'attaque dans le parking est un joli moment de tension, jouant habilement sur l'espace sombre et confiné avec la seule lueur de la cage d'ascenseur. Et puis il y a le grand moment de la scène du parc. Martino prend son temps pour faire naître la peur de l'importance du champ qu'il dévoile. En plein jour, le personnage de Carol est réduit à un point dans le vert frémissant. L'angoisse est d'autant plus forte que l'espace est vaste. Un procédé que Dario Argento utilisera dans Suspiria (Le meurtre de l'aveugle sur la place, de nuit) et Ténèbres (le meurtre de l'éditeur sur la place, ensoleillée). Là encore, j'ai été séduit par la musicalité de la scène. Les feuillages bruissent, les graviers crissent, la respiration, le vent léger. L'élégante photographie de Floriano Trenker et Emilio Foriscot assure la réussite de ces ambiances, le rendu des couleurs pop dans les intérieurs branchés et la perfection des scènes nocturnes. Le reste n'est que littérature. L'intrigue progresse au rythme de rebondissements qui s'accélèrent à mesure que s'approche la fin forcément surprenante. Et si j'ai déjà oublié les explications finales, j'ai gravé en moi le regard d'Edwige et sa lèvre tremblante de peur et de plaisir.

Le DVD

Sur Psychovision

Sergio Martino à la Cinémathèque

Sur Giallo shots (en anglais)

Sur DVDtimes (en anglais)

Sur Wicked-Vision (en allemand)

Photographies : capture DVD NoShame

07:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio martino, edwige fenech, george hilton, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/12/2007

Une étude en jaune (portfolio)

07:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Lucio Fulci, Marisa Mell, Elsa Martinelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2007

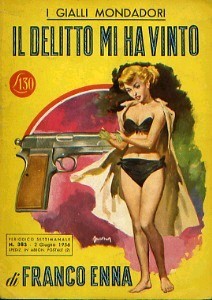

Une étude en jaune (partie 1)

La série noire en Italie est jaune. « Giallo » est devenu le nom familier de ces romans de gare édités avec la couverture jaune pâle des éditions Mondadori puis, par extension, le qualificatif d'un sous genre cinématographique typiquement transalpin. Le giallo trouve son inspiration dans le succès du Psycho (1960) d'Alfred Hitchcock, dans le fantastique anglais mêlant enquête policière et agissement de psychopathe comme Peeping Tom (Le voyeur – 1960) de Michael Powell ou Circus of horrors (Le cirque des horreurs – 1960) de Sidney Hayers, et dans une série de films bien oubliés, tirés par les allemands des romans d'Edgar Wallace et souvent réalisés par Harald Reinl. Films noirs à l'ambiance fantastique, jolies filles dénudées autant que le permettent les mœurs du temps, tueurs impitoyables à l'imagination macabre sans limite, le genre trouve sa matrice avec deux films fondateurs de Mario Bava : la ragazza che sapeva troppo (La fille qui en savait trop – 1962) et surtout Sei donne per l'assassino (Six femmes pour l'assassin – 1964). Comme dans le western de l'époque, le giallo est avant tout un superbe terrain de jeu cinématographique. Il permet toutes les audaces de style : cadrages baroques, éclairages psychédéliques, effets type split screen et morceaux de bravoure exaltant l'art du suspense. Si ni le jeu des acteurs, ni la rigueur des scénarios ne sont le fort du giallo, le genre dessine pourtant en creux un portrait aujourd'hui fascinant de l'Italie d'alors, saisissant pour les meilleurs d'entre eux quelque chose de l'air de ce temps. Parmi les plus illustres illustrateurs, on trouve aux côtés de Mario Bava, Dario Argento qui repoussera le genre dans ses limites (A la façon de Sergio Léone pour le western), Antonio Margheriti, Lucio Fulci, Sergio Martino où encore Umberto Lenzi. Liste non exhaustive.

Una sull'altra, réalisé en 1969 et sortit discrètement en France sous le titre subtil de Perversion story, est ma nouvelle plongée dans l'oeuvre de Lucio Fulci. Le film est surprenant, à la fois dans le genre et dans la filmographie de son auteur. Presque pas de meurtres, pas de rasoir, pas de gore ni de tueur ganté de noir. Una sull'altra est le récit d'une machination puisant sa source dans Vertigo de Hitchcock et Les diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Il y a de pires références. Jerome Dumurrier, jeune, beau, médecin patron d'une riche clinique, perd sa femme Susan et, bien qu'il l'ait trompée avec la belle Jane, photographe à la mode, il est plus que troublé quand il rencontre Monica, une strip-teaseuse qui ressemble à la défunte de façon troublante. Que ce point de départ vous suffise. Lucio Fulci et ses scénaristes Roberto Gianviti et José Luis Martinez Molla ont travaillé en profondeur cette histoire, une année paraît-il. Elle devait initialement se dérouler en France, mais le retournement final les a amené à la déplacer à St Francisco. Vertigo toujours. Il reste la consonance française des patronymes et que cela n'empêche pas le scénario de receler quelques trous habituels au genre comme la mise à l'écart de Jane dans les vingt dernières minutes. Autre point plutôt faible, Jean Sorel, vu dans Belle de jour de Luis Bunuel, compose un Jérôme assez lisse, loin du Scottie de James Stewart. Mais finalement, son air un peu ahuri renforce le côté implacable de la machination. Plus intéressant est Alberto de Mendoza que j'avais déjà vu en déserteur chantonnant dans Quei dispérati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre despéradosde Julio Busch) et en moine halluciné façon Raspoutine dans l'amusant Horror express (Terreur dans le Shanghai express) de Eugénio Martin. Il est ici impeccable dans le rôle de Henri, le frère. A noter la présence de John Ireland, acteur de Howard Hawks qui faisait alors une seconde carrière en Italie.

Mais Una sull'altra, comme son titre l'indique, ce sont les femmes. Elsa Martinelli, piquante chez Hawks dans Hatari ! aux côtés de John Wayne est superbe en photographe spécialisée dans l'érotique de luxe. Et que dire de Marisa Mell, la Eva du Diabolik de Mario Bava ? Sculpturale, mélange détonnant d'érotisme et de vulgarité, son strip-tease à moto et la scène de séduction avec Jane sont deux sommets du film magnifiés par la caméra inventive de Fulci que je vois filmer pour la première fois avec sensualité ses héroïnes. Motivé par la création de séquences torrides, il compose des scènes contrastées à l'aide la photographie violemment colorée d'Alejandro Ulloa et de la partition musicale obsédante de Riz Ortolani qui mêle des accents romantiques aux cordes et un jazz syncopé parfois strident. Ainsi, après une première scène tranquillement étrange entre Jérôme et sa femme, Fulci nous entraîne dans le lit où s'ébattent Jérôme et Jane, plaçant sa caméra sous le drap, mêlant au plus près notre regard aux corps noyés dans une lumière rouge-rosée. Effets de distorsion, cadrages, le passage est quasi expérimental. Et l'on peut multiplier les exemples. Si le strip-tease de Marisa Mell est en situation dans la boite de nuit, il n'en est pas moins inventif sur une musique jazzy langoureuse et, chose rare, plein d'humour. Il y a chez nombre de cinéastes italiens de l'époque une façon désarmante de filmer la vulgarité (façon qu'ils perdront par la suite pour filmer vulgairement). Fulci fait avec la séance de photographie et de séduction entre ses deux héroïnes un autre morceau de bravoure, pleinement intégré au scénario. Antonioni avec son Blow-up est enfoncé. Motivation et retournement final en plus. La caméra est là encore très proche des corps, caressant les visages, magnifiant le grain des peaux, la texture des yeux (Grande obsession fulcienne), le fin duvet féminin. Dieu qu'elles sont belles !

Effets de contraste encore, Fulci situe la fin de son film dans la prison de St Quentin (San Quentin, I hate every inch of you), pénétrant dans l'authentique chambre à gaz, détaillant avec son côté morbide parfois gênant les détails du mécanisme du meurtre d'état. Sagesse des cadrages ici, précision du découpage et couleurs froides du pénitencier. Une scène intense d'un autre genre où vont se dénouer les fils d'une intrigue tordue.

Sur le happy end un peu plaqué, reste comme en écho à la musique de Bernard Herrmann, les accents tourmentés de Riz Ortolani pour clore une perle originale, atypique du genre.

Sur coffee, coffee and more coffee (en anglais)

Sur Psychovision

Sur Cinédelica par Kimberly Lindbergs (de Cinebeats, en anglais aussi)

Sur Shocking images (en anglais toujours)

La musique de Riz Ortolani (cd)

07:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucio fulci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2007

Eloge de la paresse

« [À son chien] Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le gai. Oui. Je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voila en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues, je te dis. Tu aussi, faut que tu remues, que tu cavales, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Regarde-les, mais regarde-les donc : d'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein ? Crevés comme moi, ils sont, le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue, et ça n'en finit pas de durer et d'être pareil. Pfff ! Y'a un moment, je sais pas, moi, mais je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis-donc, chien, pareil qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Je connais ça, les travaux forcés, pourtant j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues, puis tu me rappelles quelqu'un. Dis-donc, tu as déjà regardé une fleur de carotte ? Eh, tiens, bah regarde ça, ben tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'en roule une, puis je vais me la faire moi-même, puis je vais prendre le temps de me la faire, puis je vais prendre le temps de me la fumer, puis je vais prendre le temps d'en profiter, et puis je vais prendre le temps... »

Alexandre le bienheureux

Yves Robert – 1967

(Source Wikipedia)

06:45 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Yves Robert | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/12/2007

Emménagement et anniversaire

J'ai souvent pesté contre ce festival, son inflation sécuritaire, ses tracasseries administratives et son côté paillettes horripilant. Mais je n'oublie pas les grands moments de cinéma que j'y ai vécu. Je n'oublie pas non plus que c'est dans une petite salle cannoise que j'ai découvert Vertigo d'Alfred Hitchcock qui ne sortait pas à Nice en 1984. Et je n'oublie pas que c'est à la MJC Picaud que je suis venu découvrir Hanna-Bi de Takeshi Kitano après trois mois de vaine attente. Alors voilà, me voici caneton. Je suis encore dans les travaux et je n'ai toujours pas de connexion Internet, mais j'ai maintenant le temps d'écrire dans le train vu la durée de mon trajet.

Avec tout cela, j'ai encore oublié de fêter l'anniversaire d'Inisfree. Le 13 novembre dernier, cela a fait trois ans que je tiens ce blog. Et je m'amuse toujours autant, ça doit être bon signe.

Pour fêter ça, je vous emmène faire un tour en coulisses. Je pense que, comme la majorité de mes camarades bloggeurs, je suis curieux de savoir qui me lit et qui me lie. Or il y a plein d'outils pour cela, c'est formidable le web 2.0 ! J'ai ainsi appris que j'étais classé sur Wikio et repris dans des agrégateurs (connaissiez vous Matoumba ?) sans que je n'ai rien demandé. Auparavant, je m'étais inscrit volontairement sur Technorati où mon récent classement m'a étonné jusqu'à ce que je comprenne que Haut et Fort, avec sa fonctionnalité « derniers blogs mis à jour » crée plus de liens que je n'ai de lecteurs, même de hasard. Moi qui n'aime ni les classements ni la compétition, je suis à la fois irrité de ces listes tout en reconnaissant que cela flatte mon amour-propre (dans le sens du poil comme dirait le bon Dr Orlof). Mais je garde la tête froide et les pieds au chaud. Je sais que j'ai une bonne vingtaine de lecteurs réguliers et cela suffit à mon bonheur. Qu'ils en soient ici remerciés.

Plus intéressant sont Technorati et Del.icio.us qui permettent la recherche de centres d'intérêt commun et je leur dois de belles découvertes, en particulier dans les blogs étrangers.

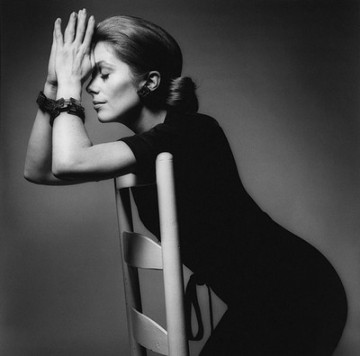

Encore plus intéressant (où s'arrêtera-t'il ?) comment vient-on sur Inisfree ? Le plus souvent par recherche d'images et un bon quart par lien direct. Ensuite viennent les liens depuis d'autres blogs : Le Dr Orlof, Flickhead, Cinématique, Contrechamp, Alan Smithee, tepepa, Nightswiming, le sot de l'ange, le forum John Wayne et quelques autres qui ont ici toute ma gratitude. Au niveau des sujets de recherche, je suis ravi de constater que mes actrices fétiches ont la cote : Deneuve, Dickinson, Monroe, Audran, Balibar, Hepburn, Bonnaire et même Joanna Pettet et Rhonda Fleming. Et puis, cela fera plaisir à Marie-Thé, on cherche beaucoup Giuliano Gemma sur Inisfree. Désolation, John Ford est très mal placé, seul Hitchcock est demandé (et avec quelle constance !). On verra ce que cela donne pour Luc Moullet. Sinon, le cul, ça marche toujours. Deux ans après ma participation à l'enquête de Pierrot, j'ai toujours des requêtes sur le «classement des films érotiques », plus quelques demandes sur « Deneuve nue » ou « Sophie Quinton nue ». Vous pouvez vous accrocher, bande de gorets. Si j'en avais, je les garderais pour moi. Reste les requêtes exotiques comme « jambes en croix», « Birdie num-num » et, la palme : « télécharger films le batard de klaus kinski ». Je ne connais même pas ce film et c'est peut être dommage.

Sur ces considérations passionnantes, je vous laisse à regret avec cette question irrésolue : « Est-ce qu'il écrit à la plume ou au pinceau ? ».

Photographie Catherine Deneuve par Jean-Loup Stieff (1969), source Nikohk.

08:40 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Blog, statistiques | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/12/2007

Le travail rend libre (et ta soeur)

Inisfree a bien plus vocation à commenter les éventuels mérites de Georges Hilton ou de Marisa Mell que l’actualité. La cinématographique comme les autres. Pourtant ma journée est plombée par ce sondage qui m’affirme et me confirme que je suis entouré d’une très large majorité de compatriotes prêts à travailler plus. Prêts à sacrifier leur temps libre pour gagner plus de quoi se rendre dans les magasins désormais ouverts le dimanche pour se payer les gadgets technologiques à la mode leur permettant de voir des films idiots et d’écouter de la musique immonde. Et je veux citer personne. Pourtant, mes amis, mes frères, bande d’emplâtres, le temps n’a pas de prix (croyais-je naïvement). Ainsi, aux « salisseurs de mémoire », je me permets de rappeler, comme je le fis voici quelques mois, les sages paroles des grands maîtres :

La liberté, c'est toute l'existence,

Mais les humains ont créé les prisons,

Les règlements, les lois, les convenances

Et les travaux, les bureaux, les maisons.

Ai-je raison?

Alors disons:

Mon vieux copain, la vie est belle,

Quand on connaît la liberté,

N'attendons plus, partons vers elle,

L'air pur est bon pour la santé.

Partout, si l'on en croit l'histoire,

Partout on peut rire et chanter,

Partout on peut aimer et boire,

A nous, à nous la liberté!

A nous la liberté (René Clair - 1931)

Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre mais nous l’avons oublié.

L’envie a empoisonné l’esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l’abondance nous laissent dans l’insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d’intelligence, nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d’humanité.

Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n’est plus que violence et tout est perdu.

The great dictator (Le dictateur - Charlie Chaplin – 1940)

Photographie : Wikipedia

12:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Charlie Chaplin, René Clair, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2007

Luc Moullet, sur la toile

Pour partir en exploration, une liste non exhaustive.

A tout seigneur... Luc Moullet par le Dr Orlof :

- Anatomie d'un rapport (lire)

- Brigitte et Brigitte (lire)

- Les contrebandières (lire)

- Genèse d'un repas (lire)

- Le prestige de la mort (lire)

- Une aventure de Billy le Kid (lire)

La rétrospective que lui a consacrée le festival Côté Court en 2001.

La fiche de Luc Moullet avec biographie et filmographie sur le site de la BiFi.

La fiche Wikipedia de Luc Moullet (l'anglaise est plus complète que la française !)

« Luc Moullet le franc-filmeur » un article de l'Humanité par Jean Roy.

Un entretien avec Luc Moullet sur Libération à l'occasion de la sortie de Le Prestige de la mort.

A propos des Naufragés de la D17 par Claude-Marie Trémois, un article publié par la revue Esprit (2002) sur Cinéchroniques.

« Luc Moullet, cinéaste unique à découvrir absolument », chronique du coffret par Jean-Jacques Birgé.

Sélection Luc Moullet, livres et films sur La Boutique

08:20 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Luc Moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2007

Luc Moullet, cinéaste court

Dr Burp : Il vous en prie.

Inisfree : Docteur, de quoi parle ce film ?

Dr Burp : Comment voulez vous que je le sache, je ne l'ai pas vu.

Inisfree : Et son auteur, Luc Moullet ?

Dr Burp : C'est un barbu. Et vous savez ce que l'on dit : « Malheur aux barbus ! ».

Inisfree : Mais encore ?

Dr Burp : Qui n'a jamais connu la bouteille de Coca ® standard de 1 l en verre avec son bouchon de métal mou aux ailettes tranchantes ne peut comprendre l'importance de ce film. Qui n'a jamais subit la frustration du pas de vis qui patine et bloque l'admirable mécanisme d'ouverture au moment de la soif la plus intense ne peut saisir l'enjeu dramatique majeur de ce film. Qui n'a jamais cherché fébrilement la pince multiprise libératrice sans la trouver ne peut appréhender le cri de rage que pousse ce film sous un humour glacé et sophistiqué (que nous apprécions tous ici).

Inisfree : Et la forme ?

Dr Burp: Le plan ! Le plan est tout. Pas de champ – contrechamp mais un champ d'expérience. Des machines improbables, le réel détourné, des dispositifs surréalistes et un suspense insoutenable : ouvrira ? Ouvrira pas ?

Inisfree : Est ce un film poétique ?

Dr Burp: Ne soyez pas grossier.

Inisfree : Est-ce un film politique ?

Dr Burp : C'est le récit d'un mécanisme aliénant vaincu par l'esprit humain mais nourrissant pourtant ce même mécanisme de soumission à travers cette victoire même. La portée politique de cette oeuvre serait évidente pour un enfant de quatre ans. Alors trouvez un enfant de quatre ans parce que moi, je m'y perds.

Inisfree : Pouvez vous, en, guise de conclusion, nous situer ce film court dans la carrière de son auteur ?

Dr Burp : Essai d'ouverture est un film un petit peu à l'ouest, à l'est de Canton. Ah ! Mais ça me donne soif vos histoires, je prendrais bien un Coca ®. Ah non, pas en canette, pas en canette !

Le film sur Dailymotion

Dédié à Gotlib, Goscinny et Groucho Marx

08:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Luc Moullet, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2007

Luc Moullet, commentateur

Et je profite de l'occasion pour répercuter l'information donnée par Breccio, l'homme des heureuses coïncidences, en commentaire de la note précédente : Luc Moullet a également commenté le film de Cécil B.DeMille Male and female (L'admirable Crichton – 1919) paru chez Bach Films (Lien).

Photographie Cinémathèque de Belgique

08:35 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Luc Moullet, critique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/12/2007

Luc Moullet, théoricien

Autant l'avouer d'emblée, je connais très mal le cinéma de Luc Moullet. Je n'ai vu que son petit bijou de court-métrage, Essais d'ouverture, tourné en 1989 et dont l 'humour glacé et sophistiqué me ravi. Ce handicap même renforce ma détermination à participer à la croisade du bon Dr Orlof : oui, nous voulons voir les films de Luc Moullet en salle. Oui, nous voulons répandre son nom et son oeuvre sur la terre de France, vers l'infini et au-delà. Oui, nous voulons qu'il prenne place en première partie de soirée sur les chaînes de télévision publiques. Oui, nous voulons que le bruit médiatique de « Luc+Moullet » dépasse celui des Luc non Moullet voire des Moullet non Luc. Aussi, répondant à l'appel du Dr Orlof, je joins mes forces à cette noble entreprise « Et sans trêve ni repos, j'irais cherchant l'Eldorado ».

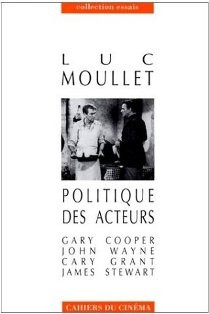

Il faut dire que l'homme force la sympathie et que je lui dois beaucoup. Parmi les cinq ou six livres sur le cinéma que j'ouvre, lis et relis fréquemment, il y a celui qu'il écrivit en 1993 : Politique des acteurs (éditions des Cahiers du Cinéma). A l'époque, quand je l'ai acheté, je ne savais pas qui était Luc Moullet. Il paraît que c'était alors son retour à la critique. Mais je m'en fichais bien, le livre proposait une analyse du travail de quatre de mes acteurs fétiches : Cary Grant, James Stewart, Gary Cooper et, surtout, John Wayne. Or pour une large majorité de cinéphiles de la fin des années 60 au milieu des années 90, l'acteur de cinéma dans toute sa splendeur c'est plutôt Robert De Niro, Dustin Hoffman ou Gérard Depardieu. L'acteur classique, hollywoodien de surcroît, n'est guère estimé. Au mieux, il a droit à un statut d'icône façon Bogart. Je caricature à peine. Sur la bande des quatre, Stewart est sans doute le mieux loti de part ses prestations torturées chez Mann et Hitchcock. Et puis il a fait du théâtre comme Henry Fonda et c'est bien vu. Mais les autres, ceux dont le jeu si cinématographique ne se voit pas, sont aimés sans être bien étudiés, ni compris.

Moullet est plus perspicace. Armé d'un magnétoscope, d'un oeil neuf affûté et d'un esprit vif, il décortique l'essence du jeu de ses sujets d'expérimentation, quatre univers passant surtout par l'expression corporelle, et y rattache des thématiques déclinées d'un réalisateur à l'autre. Il dessine ainsi quatre oeuvres cohérentes et belles. Intuition géniale !

C'est Cary Grant et son travail sur les lignes de son corps, cassé, tendu, courbé, figé dans le mouvement, élans interrompus et toujours repris, comparables en cela à ceux d'un Buster Keaton. C'est le visage minéral (comme l'a écrit JLG) de Gary Cooper, bloc héroïque autour duquel tendent tous les autres éléments du film. Travail d'épure du geste et de l'expression. Art sublime du sentiment donné par un sourcil relevé. C'est James Stewart et ses jeux de mains magnifiques dont la richesse nous est révélée. Ses nombreuses trouvailles en matière de diction : cris, bredouillement, paroles cassées par la colère, l'enrouement, la nourriture (il serait le premier à avoir dit son texte en mangeant dans un film). C'est enfin, et surtout pour moi, une étude renversante sur le jeu de John Wayne. « Je ne savais pas que ce fils de pute pouvait jouer » avait dit John Ford en voyant Red River de Howard Hawks en 1946. Wayne avait quand même cinquante balais. Un jeu qui apparaît aujourd'hui comme étonnamment moderne par son économie et sa finesse. Et ce bassin de JW ! Cette façon de bouger comme un danseur ou comme un grand chat. Moullet décrit ici en des passages exaltants une oeuvre inédite autour de la décrépitude construite à trois : Ford, Hawks et Wayne. Les deux premiers à partir de Red River se renvoyant le troisième à travers autant de variations sur la vieillesse et le temps.

Qu'est-ce qu'un grand critique de cinéma sinon quelqu'un qui vous propose des clefs pour une oeuvre et, mieux, vous suggère une nouvelle façon de la voir ? C'est le travail de Truffaut sur Hitchcock, de Ciment sur Kubrick. A cette aune, Luc Moullet est un grand critique. Je ne vois plus un film avec James Stewart de la même façon depuis son livre. Je rive mon regard sur le bas de l'écran et suit le ballet de ses mains expressives et peste contre les sous titres qui me gênent parfois. Rasséréné désormais dans mon amour immodéré pour le « Duke », je suis devenu plus sensible à la dimension de comédie délicatement amère chez Ford et Hawks. Je me régale de la musicalité de scènes que j'avais déjà vues dix fois. Je trouve des motifs d'enthousiasme dans des films mineurs auxquels le jeu de Wayne donne des connivences secrètes avec les films des grands maîtres.

Luc Moullet, avec sa politique des acteurs, a rafraîchît mon regard et je l'espère, l'a élargit. Pour cela qui n'est pas rien, merci monsieur Moullet.

Le livre

10:35 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Luc Moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/11/2007

Chers lecteurs

09:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/11/2007

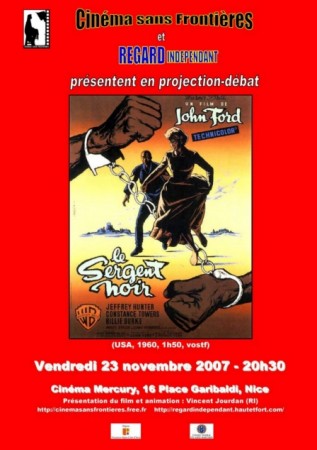

John Ford au Mercury

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/11/2007

Variations sur Rashomon

12:35 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Nicolas Provost, court métrage, Akira Kurosawa, expérimental | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/11/2007

Pas encore !

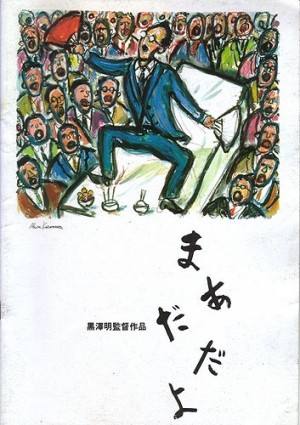

Cet article fait partie du Kurosawa blog-a-thon et inaugure une nouvelle rubrique que j’appelle « fascination » qui sera consacrée à des films qui exercent sur moi une forte attraction sans que je me l’explique toujours bien.

Le dernier plan du dernier film d’un grand réalisateur prend parfois une intensité particulière. On se souvient du « So long, you bastard » proféré par le personnage joué par Ann Bancroft dans Seven women (Frontière chinoise) ultime film de John Ford ; de ce plan de John Wayne, vieux mais toujours massif, s’éloignant de dos au bras d’une jeune femme balafrée pour refermer le Rio Lobo de Howard Hawks ; de la neige du plan final de The dead (Les gens de Dublin) de John Huston. Le souffle est suspendu quand on pressent que le réalisateur, à ce moment précis, était pleinement conscient de tourner sans doute pour la dernière fois. Et j’aime à penser qu’il nous laisse à ce moment un petit quelque chose d’essentiel. L’un des plus beaux derniers plans que je connaisse est celui du Madadayo d’Akira Kurosawa.

La carrière d’Akira Kurosawa connaît une brutale embardée dans la seconde moitié des années 60. Il se fâche et rompt avec son acteur fétiche, Toshiro Mifune à l’issue du tournage de Barberousse en 1965 puis il échoue sur le projet américano-japonais qui donnera Tora ! Tora ! Tora ! en 1970, un film racontant la bataille de Pearl Harbour vu des deux côtés. Enfin, à la recherche de l'indépendance, il s'associe avec Kon Ichikawa, Keisuke Kinoshita et Masaki Kobayashi pour créer une société de production. Le premier film produit en 1970 est son ambitieux projet sur les quartiers pauvres de Tokyo, Dodeskaden, qui est aussi son premier film en couleurs. Le film a beau être une merveille, il est rejeté par la critique comme par le public. Kurosawa en sera si déprimé qu'il fera une tentative de suicide et mettra des années à remonter la pente.

Je vois les vingt années qui vont suivre comme une longue marche pour retrouver confiance en lui, dans un premier temps, puis pour reconquérir la position qui lui avait valu le surnom de « L'empereur ». Ce sera Dersou Ouzala en 1975, film de la renaissance tourné grâce à une production soviétique, puis Kagemusha en 1979 et Ran en 1985 qui se font grâce à ses admirateurs occidentaux (Coppola, Lucas, Silberman). Ces deux films sont passionnants à voir sous l'éclairage de la vie de leur auteur. Mais malgré leurs qualités, ils forcent le respect au sens littéral et je n'y retrouve pas la puissance ni le souffle qui traversent les oeuvres phares de la grande époque. Les trois films suivants donnent l'impression que Kurosawa n'a désormais plus rien à prouver et peut se laisser aller à des choses plus détendues et plus personnelles. Ce faisant il retrouve la grâce et Madadayo en est le point d'orgue.

Madadayo, c’est un peu l’illustration de la maxime de Brassens « Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. » A travers le portait de ce professeur d’allemand, monsieur Uchida joué par Tatsuo Matsumura, Kurosawa fait passer tout en douceur sa philosophie de la vie. Deux ou trois choses qui lui semblent importantes à 83 ans. Le conte est délicieux. Le professeur Uchida prend sa retraite et ses étudiants qui lui sont très attachés organisent chaque année une soirée en son honneur. Un rituel s'installe. Après de nombreuses libations et chants, les étudiants lui demandent à l'issue d'un discours : « Maada kai? » (êtes vous prêt ?), à quoi le professeur répond invariablement « Madadayo !» ( Pas encore !). Pas encore prêt à mourir, pas encore prêt à quitter une vie dont il essaye en véritable épicurien de savourer tous les aspects. Ce qui n'est pas toujours facile. Uchida traverse l'histoire récente du japon ainsi que celle de son créateur. Il prend ainsi sa retraite en 1943 alors que la guerre fait rage, date à laquelle Kurosawa réalise son premier film. Et Madadayo est ainsi nourri de nombreuses références. Il est à la fois un autoportrait, la description d'un idéal et un bilan sur ce que Kurosawa, l'homme et le réalisateur a pu réaliser de cet idéal. Il est aussi un condensé de ce que son auteur aime faire : tournage en studio, photographie chaude qui rappelle parfois les expériences de Dodes'kaden, ruptures de ton, jeu sur le temps, art du cadrage.

Structuré autour des fêtes, le film est composé de scènes souvent drôles comme la façon dont le professeur reçoit les cambrioleurs ou son installation juste après la guerre dans une maison qui n'est qu'une toute petite cabane. Il y a également l'incroyable histoire autour de la disparition de son chat que seuls ceux qui n'ont jamais perdu leur félin favori ne peuvent comprendre. Kurosawa se permet ici une très longue scène pour de nous parler du sentiment perte, non sans humour mais aussi avec une véritable émotion. Dans ces moments, je me souviens de l'admiration de Kurosawa pour John Ford et je retrouve chez le japonais ces moments que l'américain aimait à faire durer pour le pur plaisir du cinéma. Cette faculté qu'ils partageaient de faire passer des sentiments universels et forts dans des actes familiers. Les séquences des fêtes sont elles des morceaux de bravoure chorégraphiés avec précision qui rappellent que Kurosawa est un grand metteur en scène de groupes. J'y avais retrouvé aussi cette atmosphère particulière des films d'Ozu quand il montre les hommes se retrouvant entre eux pour boire et causer. Mais le sentiment de tristesse qui domine chez Ozu n'est pas de mise ici. Le plus détonnant dans ce film, c'est l'optimisme que Kurosawa a décidé d'afficher.

Madadayo est film tout en humanité et en finesse. Les rapports entre Uchida et sa femme par exemple passent par quelques gestes, quelques regards et une présence mutuelle qui savent traduire la profonde complicité entre eux. Uchida, en bon professeur, essaye de transmettre son savoir à ses élèves et après l'allemand, il leur parle de ce qui lui semble essentiel. Mais toujours la leçon s'accompagne de l'humour et de l'exemple. Il y a chez Uchida du Ponocrates comme du Falstaff, il porte un message, une méthode mais sait rester à hauteur d'homme avec ses ridicules, ses faiblesses, ses chagrins et ses débordements joyeux.

Je parlais en introduction de fascination. Ce film me fascine par sa simplicité apparente, par sa profondeur tranquille et par sa complète liberté. Liberté de ton et liberté dans la forme. Il fait naître en moi ce sentiment fort que j'aime entre tous, l'envie de faire partie du groupe humain sur l'écran. Je sais aussi que le sentiment de grâce que je ressens à sa vision est ténu, fragile et peu partagé, ce qui me le rend plus précieux. Lorsque le film se termine, à l'issue d'une nouvelle soirée bien arrosée, le professeur Uchida s'est endormi. « Il doit faire des rêves en or » dit l'un de ses fidèles étudiants. Et Kurosawa, pour ses dernières images nous entraîne dans ce rêve. Uchida se revoit enfant, il joue à cache-cache. « Maada kai? » lui crient ses camarades. Et dans un champ de blé, Kurosawa filme admirablement les champs, à l'abri d'une meule, un petit garçon crie « Madadayo !». Puis face au soleil qui se couche, il se dresse dans la lumière dorée. Et il admire. Si vous ne ressortez pas de là réconcilié avec le monde et la vie...

Le DVD

Le film vu par Mathieu Perrin

Le film sur Shangols

Une fichedu film avec un entretien de Kurosawa

Affiche d'Akira Kurosawa

23:55 Publié dans Fascination | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Akira Kurosawa, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/11/2007

Baldi addio

Ferdinando Baldi vient de disparaître. Nous lui devons Texas addio avec Franco Nero, Preparati la bara ! avec Terence Hill sérieux, Blindman, le délirant pistoléro aveugle avec Tony Anthony et Ringo Starr qu'un éditeur DVD serait bien avisé de sortir chez nous, l'ultime western italien en relief, Comin' at ya, toujours avec Anthony et Victoria Abril, et puis Il pistolero dell'Ave Maria dont Breccio dit tant de bien. Entre autres... et puis ceci :

23:30 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ferdinando Baldi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |