25/06/2010

Les joies du bain : bulle

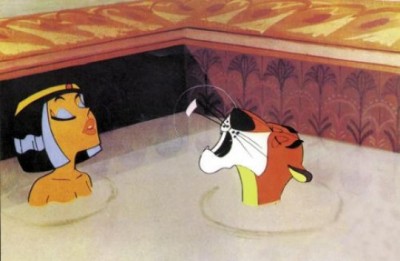

Amicalement dédié à Nolan du blog De son coeur le vampire, un photogramme du film Astérix et Cléopâtre (1969), le dessin animé de René Goscinny et Albert Uderzo, équipe de rêve pour une belle réussite de l'animation à la française. J'ai en outre une tendresse particulière pour ce film puisque c'est le premier que j'ai jamais vu en salle, je devais avoir entre 6 et 7 ans.

23:12 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : rené goscinny, albert uderzo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2010

Studio Harcourt

Le prestigieux Studio Harcourt de Paris vient de prendre une initiative comme je les aime : mettre sur Wikipedia, en Creative Commons s'il vous plaît, environ 80 de ses fameux portraits. Il ne cesse de s'en ajouter de nouveau et nous en sommes déjà à la lettre G. l'occasion de découvrir et faire partager les clichés glamour de Sabine Azéma, Jean Hugues Anglade, Richard Anconina, Marianne Basler, Julie Depardieu, Emilie Dequenne ou Ariane Ascaride. Et puis, Ô joie sans pareille, deux de mes favorites :

Source : Wikipedia

Le site du Studio Harcourt

16:03 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : studio harcourt, photographie, jeanne balibar, hélène de fougerolle | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/06/2010

Le jour ou Dieu est parti en voyage

[...] Van Leeuw, chef opérateur pour Bruno Dumont et Claire Simon, réalise ici son premier film. Il propose une toute autre voie. Il choisit de s'attacher au parcours d'une Tutsie parmi tant d'autres, Jacqueline, employée par une famille occidentale qui fuit dès les premiers jours, la cachant dans les comble de leur villa. En quelques plans, Van Leeuw règle le problème de l'attitude occidentale. Quelques regard éperdus, quelques gestes d'une affection ambiguë balayée par la violence qui rend béant le fossé entre les deux mondes. Van Leeuw reste aux côtés de Jacqueline, terrorisée dans sa cachette, désespérée à la découverte du cadavre de ses enfants, fuyant dans la jungle, découvrant et soigna tun homme blessé, survivant avec lui, se murant dans un mutisme, choquée, déjà en retrait du monde. L'idée est ambitieuse de faire le portrait sans affectation d'une victime ordinaire, devenant exemplaire. Une sorte d'allégorie que l'on a pu comparer non sans raisons à la Mouchette (1967) de Robert Bresson. Il faut saluer à ce point la performance toute en sobriété de Ruth Nirere qui charpente le film et dont c'est le premier rôle. Van Leeuw multiplie les saynètes détaillant les gestes de la survie : se cacher, manger, fuir, boire, attendre, qui amènent Jacqueline à devenir une sorte d'animal sauvage, se dépouillant de ses ultimes objets venus de la civilisation, sa montre, son crucifix (le Rwanda est un pays très catholique). La caméra est posée, le découpage précis qui se fixe sur les gestes, voire sur leur répétition comme dans la façon dont Jacqueline soigne la blessure de son compagnon en urinant dessus, à l'ancienne. L'ensemble se déroule au sein d'une nature somptueuse mise en valeur par la photographie de Marc Koninckx. Les premiers plans, Jacqueline et les enfants de ses patrons dans un moment de détente, sont comme une image d'un paradis perdu. Une idée de la beauté profonde de l'Afrique. Mais la nature est par la suite un refuge indifférent, un peu comme chez Terrence Malik. Pas de musique bien sûr mais une bande son très travaillée autour des bruits de la jungle et les voix lointaines, les cris, qui matérialisent la terrible menace des milices qui traquent le couple aux abois. Sobriété, formalisme, rigueur. On sent que Van Leeuw lorgne vers l'épure à la Robert Bresson.

L'article complet sur Kinok

Photographie : copyright MK2 Diffusion

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe van leeuw | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2010

Où il y a Gene, il y a du plaisir

Photographie : DR

00:13 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gene tierney | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/06/2010

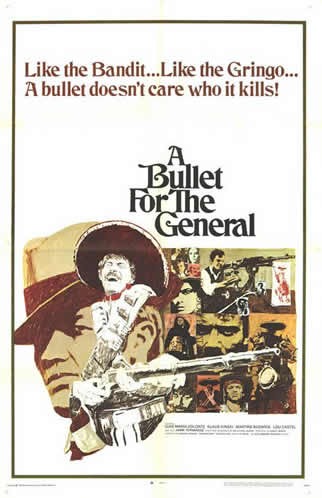

Quien sabe ?

Le western du mois, sur le Forum Western movies, c'est Quien sabe ? (El Chuncho) de Damiano Damiani. Bonne occasion de ressortir l'article que j'avais publié ici il y a presque cinq (!) ans. Qui irait aller chercher si loin sur ce blog ?

«Quien Sabe ?» (Qui sait ?), c'est la réponse lancée par El Chuncho à Bill «El Niňo» Tate qui lui demande pourquoi il doit le tuer. «Il doit y avoir un pourquoi !». «Quien Sabe ?». Et Chuncho abat Tate sur la plateforme du train qui le ramène aux États Unis.

Quien Sabe est le premier western de Damiano Damiani, réalisé en 1966 sur un scénario de Salvatore Laurani adapté par Franco Solinas. Mais c'est un peu plus qu'un western : un film d'aventure politique situé dans le Mexique révolutionnaire des années 1910-1915. En cela, il est le film matrice de ce que l'on appelle le western Zapata, une forme particulière du genre qui trouve dans les révolutions mexicaines un prétexte à des aventures exotiques hautes en couleurs et propices aux réflexions sur les rapports nord-sud. Prétexte aussi, dans le contexte des bouillonnantes années 65-70 à des discours très engagés, notamment à la critique de l'interventionnisme des États Unis au Vietnam comme en Amérique du Sud.

Ne nous y trompons pas, le cinéma américain lui même, et le premier, a été fasciné par ces terres et ces époques troublées. De Viva Villa (1934) de Jack Conway et Howard Hawks à The wild bunch (La horde sauvage - 1969) de Sam Peckinpah en passant par Bandido Caballero (1956) de Richard Fleischer, Vera Cruz (1954) de Robert Aldrich ou The professionals (Les professionnels – 1966) de Richard Brooks, on retrouve les éléments clefs du genre : américains désabusés ou idéalistes engagés au côtés des révolutionnaires, présence de troupes étrangères, intrigues politiques, armements modernes (ah, le fétichisme des mitrailleuses !) et réflexions sur le néo-colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme et la révolution. Mais, grandes figures historiques mises à part (comme dans Viva Zapata (1952) d'Elia Kazan), le personnage principal est un américain bon teint, incarné par d'aussi fortes personnalités que Robert Mitchum, Gary Cooper ou Burt Lancaster.

Quien Sabe et le western italien à sa suite vont changer le point de vue. Son héros, c'est le mexicain, et pas une grosse tête, non, plutôt un bandido de base, un péon frustre, un révolutionnaire de proximité. Incarné par Gian Maria Volonte (Chuncho), Tomas Milian (Cucillo, Tepepa) ou Rod Steiger (Juan), ce nouveau héros répond d'abord à des considérations pratiques. Les acteurs et figurants italiens et espagnols (voire cubains comme Milian) sont bien plus crédibles en sud-américains qu'en yankees. Il suffit de voir les incroyables galeries de visages proposées par ces films tournés à Almeria ou Rome pour se convaincre de la justesse de ce choix. Le discours suit. En inversant le point de vue, les auteurs italiens éliminent les angoisses existentielles, les remords nostalgiques et les mauvaises consciences désabusées qui traversent le Rio Grande. La révolution reprend chair et sang. Elle expose ses véritables enjeux : la terre, le travail, le pain, la dignité, la justice... l'émancipation d'un peuple. Elle cesse d'être une sorte d'idéal romantique et désincarné comme le fait violemment remarquer Juan à Sean dans une mémorable sortie de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) de Sergio Leone. Elle redevient l'expression radicale de revendications sociales et politiques et les films ne font l'impasse ni sur ses contradictions, ni sur ses injustices, ni sur sa violence qu'elle soit exercée par les révolutionnaires ou par les forces de la répression.

El Chuncho est donc un bandit mexicain qui attaque les trains pour voler des armes qu'il revend au général Elias, héros révolutionnaire du moment. Au cours d'une attaque, il rencontre Bill Tate, jeune américain tiré à quatre épingles qui manoeuvre habilement pour intégrer la bande. On comprend vite que son objectif est d'approcher le fameux général. Arrivé à ce point, si vous n'avez pas vu le film et tenez à conserver le suspense, je vous déconseille de continuer. Bon. Le film fonctionne parce que son enjeu se déplace de cette intrigue somme toute banale sur l'étrange relation qui va se nouer entre Chuncho et Tate.

Le mexicain se prend d'une amitié brut de décoffrage pour le jeune et pâle gringo qu'il surnomme affectueusement «El Niňo», le gamin. Un gamin qui semble décalé et vulnérable au sein de cette humanité hirsute et débraillée. Mais d'entrée, Damiani nous montre un homme décidé, d'une arrogance tranquille, capable de tuer avec le plus grand sang froid et d'une intelligence redoutable dans la manipulation. Chuncho, lui, est frustre. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal avec les mots qu'il semble toujours découvrir. Il s'emballe pour un oui, pour un non, mais son amitié pour Tate est entière et il ira jusqu'à tuer l'un de ses compagnons pour défendre El Niňo. Il est d'ailleurs le premier surpris de la violence du sentiment qu'il éprouve. Sous entendus homosexuels penseront certains. L'intelligence de Damiani et de Solinas est d'entretenir le doute tout en exploitant les pistes parallèles. Ainsi Tate est réfractaire aux charmes d'Adelita (sensuelle Martine Beswick) mais on ne sait jamais si c'est par goût sexuel ou par souci d'efficacité dans sa mission. Il y a aussi la belle scène, vers la fin, où Chuncho explore le sac de l'américain, scène à la fois troublante quand Chuncho découvre les objets de toilette et complètement intégrée dans l'intrigue par la révélation finale de la fouille. Lou Castel, qui venait de faire I pugni in tasca (Les poings dans les poches – 1965) de Marco Bellocchio, prête à Tate son physique délicat et joue habilement entre froideur et ambiguïté.

Dans le même temps, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des sentiments réels de Tate pour Chuncho. Même s’il le manipule sans états d’âme et qu’il va jusqu’au bout de son mensonge, on le sent plusieurs fois ébranlé par cette sincérité qui émane du mexicain. Il comprend mal que Chuncho lui sauve par deux fois la vie, la première fois dans l’hacienda contre ses propres hommes et la seconde fois quand il refuse de l’abandonner en pleine crise de malaria. C’est peut être ces gestes qui l’amènent à l’étonnant retournement final lorsque Tate se révèle avoir « joué franc jeu » avec Chuncho et, après lui avoir remis sa part de la prime pour l’assassinat d’Elias, veut l’emmener aux Etats-Unis. Là ou il fait une erreur qui va se révéler fatale, c’est qu’il plaque sur le mexicain, homme de groupe et de bande, son schéma individualiste d’américain. Lorsqu’il passe, arrogant et raciste, devant le groupe de péons qui fait la queue au guichet de la gare, il amène Chuncho, bien qu’incapable d’analyser ce qui se passe alors, à se rendre compte d’une différence essentielle entre lui et le jeune homme. « Quien sabe ? » Chuncho se retrouve lui-même, refuse de suivre Tate, l’abat et découvre enfin la véritable nature des pulsions des révolutionnaires, lui qui n'en était que la caricature.

Contrairement aux dispositifs des autres films du même genre, ce n’est pas l’étranger qui donne des leçons de révolution au péon (Il mercenario, Companeros, Giù la testa), ni l’étranger qui prend conscience de la justesse de la « cause » (dans les films américains souvent) mais le péon qui prend conscience par lui-même de la façon dont on l’utilise. Ces révélations douloureuses passent admirablement dans le jeu de Gian Maria Volonte, tour à tour hâbleur, excessif, contrarié, anéantit, abrutit, conquérant et, in fine, libéré. A l’image de ce personnage plus complexe qu’il n’en a l’air le film, malgré des sympathies évidentes, développe un discours nuancé alternant scènes d’actions, scènes presque bouffonnes (comme celle ou un soldat tire les moustaches de Chuncho) et scènes plus tragiques. Ainsi la complexe attaque de train du début se conclut par l’exécution sommaire des soldats survivants sur une musique poignante de Luis Bacalov. Là, Damiani se place du point de vue des femmes de ces soldats, présentes dans le train. Et l’on se rappelle les avoir vus ensembles lors des premiers plans, l’un avec sa guitare, l’autre en train de coudre. Et ces simples figurants acquièrent une dimension humaine qui rend insupportable leur exécution froide.

Alternativement la mise en scène met en avant la violence faite aux hommes, quel que soit le côté pour lequel ils combattent. Il y a de très belles idées comme lorsque le propriétaire terrien donne sa montre à son domestique avant d’aller se faire fusiller et lui dit : « Contento, no ? ». A l’exception de la pirouette finale, Damiani est proche de Léone qui dénoncera cinq ans plus tard les contradictions de la révolution et l’engrenage absurde de la violence. La plupart des personnages du film en font un usage immodéré et motivé par le pouvoir ou l’argent. Il est d’ailleurs significatif que le seul personnage qui se conduise de façon désintéressée soit un illuminé, « El Santo », joué avec sa sobriété habituelle par Klaus Kinski (je me moque, j’aime beaucoup son jeu un peu barré). Proche mais quand même. Damiani (comme Solinas) est engagé, Léone est plutôt moraliste. Alors politique certainement, Quien Sabe est le bel exemple d’un cinéma capable d’intégrer la réflexion à l’action. Un cinéma capable de prendre parti et de le faire par la seule force de ses images.

Photographies : Morricone.cn, Cinexploitation forum, Syu-wa

22:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : damiano damiani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2010

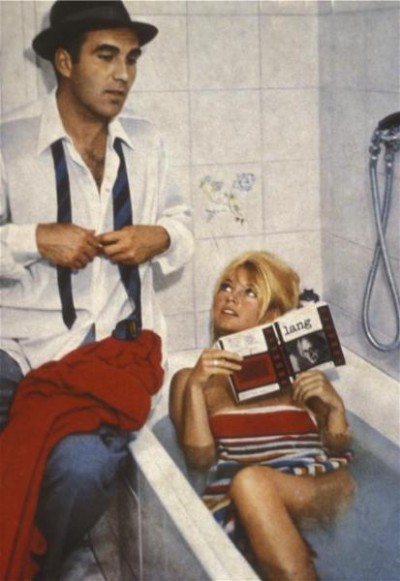

Les joies du bain : Fritz Lang

La Nouvelle Vague version grande classe. Bardot bouquinant le Fritz Lang de Luc Moullet (Seghers 1963) sous le regard (ailleurs) de Michel Piccoli dans Le Mépris (1963 aussi) de JLG. Sensuel et intellectuel, contre-champ indispensable à cette photographie-ci et l'occasion d'une dédicace à l'amie Frédérique qui explore de son côté le versant masculin de cette historie de salles de bain.

Photographie source Ce que tu lis.

09:41 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jean-luc godard, michel piccoli, brigitte bardot | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/06/2010

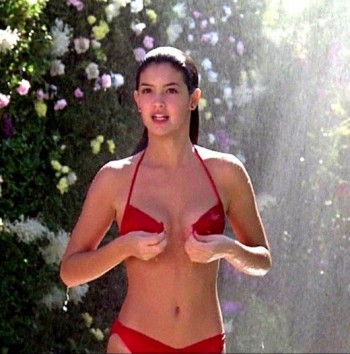

Fast times at Ridgemont High

Qui n'a jamais vu Phoebe Cates, fantasmée par Judge Reinhold, sortir telle une nymphe en bikini rouge d'une piscine, au ralenti s'il vous plaît, l'oeil allumé de luxure, susurrer « Hi Brad, you know how cute I always thought you were », puis s'avancer, au ralenti toujours, sur Moving in Stereo de The Cars tout en dégrafant son haut par devant, n'a jamais rien vu au cinéma.

C'est aussi un film assez franc et décontracté quand il aborde le sexe et la drogue (douce), sans fausses audaces ni pudibonderie. Il y a notamment un nu émouvant de Jennifer Jason Leigh dont c'est l'un des tout premiers rôles au cinéma. Elle aussi. L'atout majeur de Fast times at Ridgmont High réside dans sa distribution : une très belle collection de jeunes acteurs promis à un destin glorieux. Phoebe Cates, j'en étais tombé amoureux en 1984 quand elle apparu dans le Gremlins de Joe Dante. Elle aurait pu être une grande actrice si elle n'avait épousé Kevin Kline et suspendu sa carrière. Délurée, assurée, ses grands yeux noirs sont inoubliables. Jennifer Jason Leigh montre l'étendue de son talent dans le rôle de la copine de Cates, naïve, passant de garçon en garçon. Elle a le rôle le plus complexe du film et les moments les plus graves, en particulier les jolies scènes de son avortement, traités sans pathos, dans toute leur froide banalité (Les questions d'argent, la lâcheté du garçon, l'hôpital, la souffrance intime, le réconfort fraternel). Au rayon des grands moments, les deux filles offrent une leçon technique de fellation au restaurant universitaire, à l'aide de carottes qui valent leur pesant de cacahuètes. Avant de devenir le faire-valoir d'Eddie Murphy, Judge Reinhold joue ici le grand frère de Leigh, un personnage pas trop sympa, difficile à saisir, bénéficiant de quelques scènes gratinées dont le fantasme sur Cates. Nicolas Cage, portant encore le nom de Coppola et Éric Soltz y font de la figuration intelligente et Forrest Whittaker campe, bien avant Charlie Parker, un footballeur cartoonesque de sa lourde démarche caractéristique.

Curiosité assez excitante, le film arrive par éclairs à saisir quelque chose de ce moment si bref, juste avant l'âge adulte. Il bénéficie d'une bande son assez formidable avec The Cars, on l'a dit, Jackson Browne, Tom Petty and the Heartbreakers, Led Zeppelin, Eagles, The Go Go's et la géniale Wooly Bully deSam the Sham & the Pharaohs. Rien que ça ! En outre Fast times at Ridgmont High se trouve assez facilement pour une poignées de figues. Pas d'excuses pour manquer le bikini rouge de Phoebe.

Photographie (bas) : 20/20 Filmsight

23:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amy heckerling | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/06/2010

Le sourire de Lisa Ryder

Photographie : New Line Cinéma source Scrabby Horror

00:11 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lisa ryder | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2010

Avatar (et coquecigrues)

Dans son texte sur Film Socialisme (2010) de Jean-Luc Godard, Buster du blog Baloonatic oppose ce film à Avatar (2009) de James Cameron « Et pas seulement à cause du capitalisme new age de la grosse fantasia cameronienne (dont je ne suis pas fan sans être pour autant réfractaire), sachant que Film socialisme semble aussi un bide retentissant, mais parce que le film de Godard c’est le contraire de l'esthétique du jeu vidéo et de son principe d’immersion. ». Il se trouve que j'ai vu le film de Cameron juste avant Cannes et donc juste quelques jours avant le Godard. Pas forcé, non, mais sans grand enthousiasme. C'est ma compagne qui a acheté le DVD mais n'en concluez pas trop vite que je cherche à me défausser. Je pense que j'aurais fini par le voir un jour ou l'autre. A plat donc et je commencerais par faire un sort au relief. « L'Art ne souffre pas d'être privé d'une dimension – quelle qu'elle soit. C'est au contraire dans cette privation qu'il trouve sa liberté d'interprétation, sa force d'inspiration. L'Art n'est ni sourd, ni muet ni aveugle. Mais il restera plat » écrivait Jean-Luc Fromental en conclusion d'un Métal Hurlant Spécial Relief de 1983. Le relief n'existe pas. Ou plutôt la technique n'existe que comme gadget de série B, ce qu'étaient les films des vagues des années 50 puis 80 (Un ou deux cas mis à part). Vous me direz que les gros budgets d'aujourd'hui fonctionnent sur des ressorts de série B et vous aurez bien raison. Le relief, ça sert donc à amuser le spectateur en lui balançant des trucs et des machins à la figure : serpents, flèches, oeil, poutre, seau d'eau, jus de chique, fourche... dans le même genre d'idées que l'odorama ou les sièges électrifiés de William Castle. N'y voyez rien de péjoratif. Sinon, le relief s'appelle la profondeur de champ et c'est pourquoi le CinémaScope et le 70 mm ont été préférés aux lunettes anaglyphes. Parce que quand Omar Sharif surgit du fond du désert sur l'écran de Lawrence of Arabia (1962) de David Lean, on pourrait se lever et avancer vers lui.

Ceci posé, je n'ai aucun à-priori envers James Cameron. Titanic (1997) a du souffle et de la romance et Kate Winslet est joliment filmée. Abyss (1989) est souvent beau. Mais il ne faut pas oublier que le réalisateur vient de la série B, de chez Roger Corman comme tant d'autres, et que Terminator, en 1985, est un film bricolé. Et que c'est ce bricolage qui a fait son succès et lui conserve un certain charme. Hélas le succès incroyable de ce film a donné des moyens à son auteur et Aliens (1986) comme Terminator 2 (1991) sont révélateurs du mauvais penchant du cinéaste qui est aussi celui de son époque : la surenchère. On refait en plus cher, plus sophistiqué, en cent fois plus gros, du film de série. Montage hystérique, exubérance visuelle, images saturées de numérique jusqu'à l'illisible, effet pour l'effet, musique au mètre mais par un orchestre, relief désormais. Là, oui, c'est vraiment l'anti-Godard, comme on dirait l'antimatière. Et tout cela est mis au service d'intrigues déjà vues sinon rabâchées, issues de films dont le charme tenait à leur modestie et aux bouffées d'imagination venant compenser des techniques artisanales limitées. Des films que l'on nous fait oublier de plus en plus vite.

Là-dedans, le spectateur est pris pour un gamin de cinq ans qui demande toujours la même histoire pour s'endormir le soir. Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que le-dit spectateur accepte dans l'allégresse ce peu de considération qu'on lui manifeste. Ne voit-on pas qu'Avatar ne repose que sur le très classique schéma westernien du cow-boy passant chez les indiens et découvrant leur culture avant de prendre leur partit, de Broken arrow (La flèche brisée – 1950) de Delmer Daves à Dance with wolves (Danse avec les loups - 1990) de Kevin Costner ? Mais là où le lieutenant Dunbar passait la main sur les hautes herbes agitées par le vent de la plaine, Jake Sully tripote les champignons façon parapluie d'une jungle farfelue. Pour exister, Avatar mange à tous les râteliers : recyclage de la Force lucasienne (l'énergie mystique qui unit la planète), délires technologiques issus d'Aliens avec l'exosquelette vu aussi dans Matrix, image terriblement cliché des marines de l'espace, purs comme dans Starship troopers (1996) de Paul Verhoeven (sans aucun recul ironique) et durs comme dans... Aliens, bestiaire fantastique comme chez Peter Jackson. Déjà vu, déjà fait. Ressorts dramatiques éculés, suspense balisé, nuances psychologiques au niveau zéro, musique pléonastique. Que dire de plus ? Ah oui, l'absence terrifiante d'érotisme. Je me souviens d'un dessin paru dans Fluide Glacial. On y voyait un jeune garçon excité devant un poster de Rita Hayworth avec un panneau : 1948, puis le même devant le robot C3PO de Star wars : 1978. Aujourd'hui, malgré tous mes efforts, hem, je suis bien incapable de ressentir quoique ce soit devant la bleue Neytiri. Comment imaginer que Cameron puisse préférer filmer son ectoplasme à Kate Winslet ou Mary Élisabeth Mastrantonio ? Comme dit Martin Scorcese à propos des images numériques : elles semblent réelles mais elles n'ont pas de vécu. Ce qui pose la question fondamentale : Pourquoi dépenser tant d'argent et d'énergie pour recréer le rêve d'un arbre qui n'existe pas quand on peut sortir du studio et filmer la beauté vraie d'un arbre vrai ? Ce que Godard n'a cessé de faire.

Du coup, je me suis beaucoup plus amusé avec Jason X (2000) de James Isaac, variation science-fictionnelle des aventures poussives du tueur de Crystal Lake. Un véritable esprit de série B souffle sur cette petite bande pas prétentieuse qui nous offre, au milieu du prévisible et d'effets spéciaux soignés mais bon marché, un David Cronnenberg en méchant qui finit mal, un côté ludique assumé fort agréable, quelques belles idées comme la recréation virtuelle du décor des anciens films pour tromper la machine à tuer, et surtout un androïde très féminin joué par la belle Lisa Ryder qui fait ses propres cascades. Il faut la voir flanquer une rouste d'anthologie au gros Jason, sa tenue cuir, ses air ingénus et ses soudains sourires à tomber. C'est idiot, mais cela m'a fait penser à un sourire d'Isabelle Huppert dans Sauve qui peut (la vie) (1980) de JLG.

Photographies en 3D (chaussez vos lunettes) : source 3-D images LTD

23:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : james cameron, jean-luc godard, james isaac | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2010

Les joies du bain : chapeau

Romy Schneider sous l'objectif de Michel Piccoli dans Max et les ferrailleurs réalisé par Claude Sautet en 1970. Photographie : source le blog Romy Schneider, une mine inépuisable de documents souvent rares pour tout admirateur de l'actrice qui se respecte.

22:22 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claude sautet, romy schneider, michel piccoli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/06/2010

Aldo Sanbrell

Via l'excellent blog Spaghetti cinema, j'apprends qu'Aldo Sanbrell est hospitalisé à Alicante dans un état critique. Le blog de William Connolly reprend un bel article La tumba del pistolero d'Andrés Valdés qui rappelle que cet homme a tourné dans plus de 170 films et qu'il agonise aujourd'hui tout seul ou presque. Mais qui c'est, ce type ? doivent se dire la majorité de mes lecteurs. Pourtant vous l'avez sans doute tous vu au moins une fois. Il est de ces trognes de ces tronches, de ces visages inoubliables qui ont traversé et marqué le cinéma de genre européen des années 60 et 70. Sanbrell (parfois Sambrell ou Brel ou Sanbrelli ou...) a été de tous les westerns de Sergio Leone. Il est le type qui se fait descendre par Clint Eastwood ou Lee Van Cleef. Il est le membre du gang, le sergent mexicain, le comparse, le méchant. Il est même le très méchant de Navajo Joe (1966) de Sergio Corbucci et, pour faire bonne mesure, a également joué pour le troisième Sergio, Sollima. Il est le lieutenant dépassé par les évènements dans la première scène de Quien sabe (1966) de Damiano Damiani. Il a aussi croisée la route de Nicholas Ray, Luis Bunuel, Vittorio Cottafavi et David Lean. Voilà. Aldo Sanbrell a aussi joué un grand nombre de trucs épouvantables. Il y a quelques semaines j'ai découvert Su le mani, cadavere, sei in arresto (Ça va chauffer, Sartana revient ! - 1971) de León Klimovsky et Sergio Bergonzelli. J'avais commencé un petit texte comme ça, mais que j'ai laissé de côté. Je termine donc, à la bonne santé d'Aldo Sanbrell.

Peter Lee Lawrence a les yeux trop bleus

Aldo Sanbrell a la barbe trop bien taillée

Les costumes sont trop bien repassés

Les collines sont trop, vraiment trop pelées

Les coups de feu sont vraiment pas crédibles

Helga Linè est vraiment très jolie

Les petits fermiers sont vraiment trop naïfs

Aldo Sanbrell est vraiment trop méchant

Peter Lee Lawrence n'a vraiment qu'une expression

La musique d'Alessandro Alessandroni est vraiment trop pop

Les décors sont vraiment trop propres

L'image est vraiment trop lisse

J'ai vraiment piqué du nez trois fois

Comme le train quand il siffle

Il n'y a pas une perle dans chaque huître.

Photographie : monsieur Sanbrell, capture DVD Koch Media

23:01 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : aldo sanbrell, león klimovsky, sergio bergonzelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2010

Actualité fordienne

Grande nouvelle rapportée par la revue Variety, La New Zealand Film Archive vient de faire une découverte enthousiasmante dans un coffre : 75 films américains des années 1910 et 1920, dont Upstream, un mélodrame réalisé par John Ford en 1927 pour la Fox et considéré comme perdu. (Source Cinémateaser.com). Dave Kehr sur son blog a posté quelques photographies superbes. Autre découverte issue du coffre, une bande annonce d'un autre film disparu, Strong boy de 1929 avec Victor McLaglen. Comme quoi il est possible de trouver du Ford aux quatre coins du monde, la dernière fois, c'est chez nous que l'on avait mis la main sur une oeuvre inédite.

Pour ce qui est des oeuvres connues, il est possible de les revoir sur grand écran pendant deux mois. Depuis le 1er juin et jusqu'au 30 juillet, la Cinémathèque de Toulouse propose un vaste cycle consacré à John Ford. Rétrospective de ses films avec projections en plein air à partir du 26 juin et une exposition Que viva John Ford qui puise dans les collections (affiches, photographies) de la Cinémathèque. Suivez le lien pour les détails.

09:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/06/2010

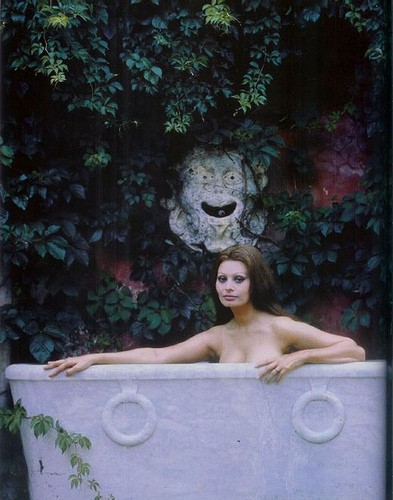

Les joies du bain : Jardin romain

La sublime Sophia Loren dans une baignoire de marbre blanc, surplombée d'une bocca della verità souriante. Photographie pleine de charme et de mystère qui, sauf erreur de ma part, n'est pas reliée à un film. Source : Flickr, droits réservés.

22:10 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sophia loren | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/06/2010

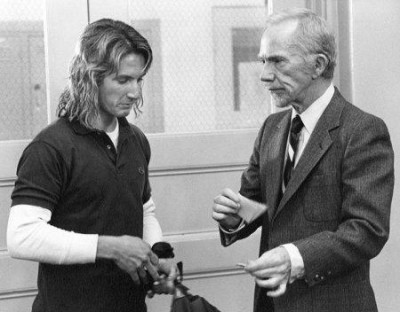

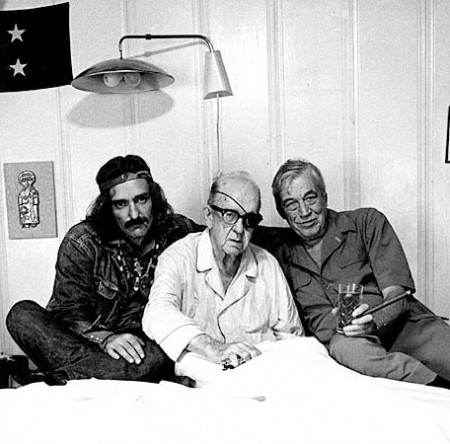

Trois sublimes canailles

Difficile de passer à côté de cette incroyable photographie récupérée sur Twitpic après l'avoir découverte sur la page facebook d'un ami réalisateur et tout aussi fan que moi du grand John. De ce que j'ai pu apprendre, elle a été prise en 1971 à Palm Spring par Victor Skrebneski à l'occasion d'une visite impromptue de Dennis Hopper et John Huston (le premier envoyé prendre en photo le second) à John Ford alors malade et passant la plus grande partie de son temps au lit.

16:38 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : dennis hopper, john ford, john huston | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/06/2010

Deux films de Pierre Léon

Si le cinéma français était à la hauteur de ses plus belles années, Jeanne Balibar devrait être une grande vedette. Disons l'équivalent de Catherine Deneuve ou de Jeanne Moreau. Grande actrice, elle l'est déjà. Grande actrice de cinéma faut-il préciser car la Balibar, outre ses qualités de jeu a une présence cinématographique rare qui tient à sa voix, à la façon dont elle peut parler tout bas, à la subtile nuance de ses expressions, à l'émotion qui passe dans ses regards et à sa gestuelle souple, féline, naturelle et presque dansée. Un peu, oui, comme le célèbre mouvement du bassin de John Wayne ou la façon unique dont Deneuve tourne soudainement la tête. Tout ceci appartient en propre au cinéma le plus pur et ne saurait se retrouver ni sur la scène théâtrale, ni sur la scène musicale que Jeanne Balibar occupe également avec talent. Pour s'en rendre compte, il faut voir comment elle arrive à faire vivre en un instant des personnages dits secondaires qui illuminent l'écran (et souvent le film) d'un éclair. L'ex-femme de Thierry Lhermitte dans Une affaire privée (2002) de Guillaume Nicloux, la productrice lesbienne de Clean (2004) d'Olivier Assayas, l'amie de Béatrice Dalle dans 17 fois Cécile Cassard (2002) de Christophe Honoré.

Hélas, hélas, et ses admirateurs en sont tous peinés, elle peine à se frayer dans le cinéma d'aujourd'hui un chemin entre icônes mal dégrossies et pantins désincarnés. Car ce n'est pas tant une question de rôles, mais de regard de vrais metteurs en scène. Jeanne Balibar s'est donc tournée vers le théâtre et la musique où elle excelle dans d'autres registres. Elle joue la durée. Elle sait que le temps travaille pour elle. Dommage pour nous. Restent les grandes rencontres avec Jacques Rivette, Bruno Podalydès, Arnaud Despleschin et puis ces films plus discrets, trop discrets, avec Mathieu Amalric, Eugène Green, Judith Cahen, Jean-Claude Biette et aujourd'hui Pierre Léon.

Critique notamment pour la revue Trafic, acteur notamment chez Louis Skorecki, Jean-Claude Biette ou Serge Bozon, musicien, professeur à la Femis, Pierre Léon est le réalisateur d'une dizaine de films de durées variables. Il tient également un blog depuis près d'un an (Le blob), ensemble de réflexions sur le cinéma, le rapport qu'il entretient avec lui et la cinéphilie, quelque soit le sens que l'on puisse donner à ce mot aujourd'hui. Lecteur régulier, l'expérience de parler de deux de ses films est pour moi assez curieuse, peut être parce que les clefs que l'on cherche, l'approche du film que l'on peut avoir, sont cette fois influencées plus ou moins consciemment par les propos de l'auteur, différents de ce que l'on peut trouver d'ordinaire dans un entretien classique de revue ou de dossier de presse. D'origine Russe (il est né à Moscou), l'oeuvre de Dostoïevski l'accompagne depuis l'adolescence. Il adapte en 2000 L'adolescent et rêve depuis de nombreuses années à un feuilleton tiré de L'idiot, l'un des romans emblématiques de l'écrivain déjà adapté par des réalisateurs aussi différents que Akira Kurosawa, Georges Lampin ou Andrzej Zulawski. Octobre, tourné en 2004 et L'idiot en 2008 se répondent parfaitement. Le premier est un carnet de voyage intime et fictionné qui trouve sa cohérence autour du roman. Le second est l'un des épisodes du feuilleton imaginé, oeuvre née des possibles et des contraintes qui réussi à faire d'une partie du roman un film complet.

Ce qui frappe dans les deux films, c'est d'abord la façon dont ils sont faits au sens de leur fabrication. Ce sont des films qui tirent leur force de leurs modestes moyens. Équipe technique réduite à l'essentiel (Photographie de Sébastien Buchmann puis de Thomas Favel, montage de Martial Salomon), on travaille en famille. Le frère Vladimir Léon joue dans les deux films, Serge Bozon joue Gania et Le prince Mychkine est incarné par Laurent Lacotte, découvert dans Mods (2003) de Bozon. Pierre Léon joue lui même l'un des trois protagonistes d'Octobre et le général Epantchine dans L'idiot. Pas ou peu (?) de ces aides institutionnelles et télévisuelles désormais quasi incontournables. Ce sont des films libres. Une liberté seulement tempérée par la rigueur de la mise en scène. On retrouve ici une façon de faire artisanale qui rappelle celle d'Éric Rohmer, du Robert Guédiguian des débuts ou de Paul Vecchiali. Tout ceci renforce le côté intime des films et le sentiment de proximité qu'ils dégagent, même pour une adaptation d'un roman russe du XIXe.

Maintenant, les deux films ont des formes assez différentes, adaptées à leurs contraintes de tournage et à leurs ambitions respectives. La vidéo légère d'Octobre est seule à même d'investir les petits espaces du compartiment de train ou des chambres d'hôtel, à rendre compte de la part documentaire du film, notamment l'impression de temps réel. L'idiot a été tourné en HD et noir et blanc, choix esthétique qui crée une distance toute cinématographique. Une patine qui crédibilise l'époque et renvoie à un cinéma classique. Dans les deux cas, les films sont structurés au carré. Peu de mouvement de caméra, quatre épisodes entrecoupés de lectures du même passage de L'idiot pour Octobre, unité de temps et de lieu, fidélité au texte et organisation de la narration autour de l'évolution des sentiments de Nastassia Philippovna dans L'idiot. Rigueur des cadres et du découpage organisant les différentes paroles, compensant par la préparation les aléas des tournages (le voyage à Moscou est réel, les acteurs de L'idiot de sont pas tous disponibles en même temps). Il est piquant de noter que ces contraintes et les solutions de mise en scène qui en découlent sont identiques à celles des artistes de la série B façon Roger Corman.

Une rencontre dans une gare

Un croquis

Une lecture par une jolie femme

Trois hommes dans un compartiment de train

Un ingénieur, un musicien, un touriste professionnel

La plaine polonaise

Difficile d'apprendre le russe

J'ai hâte d'arriver

Une lecture, un congrès

20 roubles pour une couverture supplémentaire

Un buffet russe

Une lecture en Russe

L'atmosphère d'un chambre

Un projet, un départ

Deux amis, trois amis

Un train qui s'enfonce dans la nuit

Octobre 2004

Pour L'idiot, Pierre Léon choisit de représenter la soirée chez Nastassia Philippovna, le passage déjà le plus intense dans le film d'Akira Kurosawa. Il joue de la théâtralité de son dispositif : les unités je l'ai dit mais aussi un travail sur le son avec ces craquements du plancher qui ramènent à la scène, avec le respect de la langue française, raffinée, élégante, avec les costumes impeccables et l'épure du décor. Léon dit jouer le théâtre contre la littérature, mais c'est en fin de compte le cinéma qui s'insinue et règne. Le noir et blanc d'abord, il n'existe pas au théâtre. Le montage ensuite qui organise à travers le texte un jeu de regards et de gestes, tout un non-dit subtil que seul le cinéma est capable de révéler. Le prince Mychkine, par exemple, parle peu et écoute beaucoup, comme Gania qui est comme une cocotte minute, ne cessant de monter en pression. La force de cet épisode du roman passe à travers le travail précis de la mise en scène, par cette attention aux moindres mouvements des personnages. Le rythme du film épouse celui de la montée en puissance du discours de Nastassia Philippovna qui passe par de nombreuses inflexions jusqu'à une véritable déflagration. C'est là, nous y revenons, que le choix de Jeanne Balibar est déterminant car bien plus que ses qualités théâtrales, sa façon de travailler le texte, c'est par son art du geste, des mots tout à coup murmurés, des intonations comme des vagues, des regards qui soudain se perdent ou s'affermissent, que le film emporte et touche. Et que Pierre Léon fait partie de ceux qui portent sur elle un véritable regard de cinéaste.

Sur Critikat

Photographies : Source Cousu main et capture DVD Montparnasse

15:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pierre léon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2010

Dennis Hopper 1936 - 2010, so long

08:01 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dennis hopper | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/05/2010

Cannes 2010 : d'autres films encore

J'ai manqué les premiers jours du festival et quand je suis arrivé, mes amis avaient leur air des mauvais jours. La sélection officielle a déçu largement. Je dois dire qu'à la lecture du programme, fin avril, je n'avais guère été enthousiaste. En y réfléchissant, c'est souvent ce qui se passe après une grande année et 2009 était une sacrée grande année. Pourtant le palmarès est remarquable, le jury ayant su « détecter le grand cinéma partout où il rodait » comme je l'ai lu très justement dans Libération.

Assez caractéristique est le cas de La nostra vita de Daniele Luchetti. Proche de Nanni Moretti qui a produit ses premiers films, Luchetti fait un cinéma sensible et son film, avec le thème du deuil, fait irrésistiblement penser à La stanza del figlio (La chambre du fils – 2001). Mais question mise en scène, Luchetti n'est pas un foudre de guerre. La nostra vita est tourné caméra à l'épaule, toujours proche de son acteur, Elio Germano qui porte le film par la sincérité et l'énergie de son jeu. Luchetti joue le jeu du mélodrame résolument, c'est plein de vie et de détails qui sonnent juste, mais si son film accroche, il ne passionne jamais. Il lui manque l'intensité, la fougue, la tension des plus belles réussites récentes de Marco Tullio Giordana, Matteo Garrone ou Michele Placido, sans parler du sens plastique d'un Michele Soavi ou du Vincere de Marco Bellocchio. Le plus étonnant peut être dans ce film c'est sa résolution, prenant le contre-pied des multiples options dramatiques qui s'offraient à lui (et qui l'auraient sans doute disqualifié). Donc le prix d'interprétation pour Germano se justifie pleinement mais il n'y a pas des pages à écrire sur le film.

Un cran au dessous, Fair game de Doug Liman fait partie de ces films dont on s'est demandé ce qu'ils fichaient là. Non qu'il soit désagréable mais c'est un produit de facture courante, bien fait et correctement joué mais sans surprise avec une mise en scène sans écart qui tire à la ligne et referme bien la porte en partant. Une seule belle idée dans cette trop classique histoire de manipulation (l'histoire vraie d'une agente de la CIA balancée par la Maison Blanche parce que son mari avait dénoncé les mensonges de l'équipe Bush junior à propos des armes de destruction massive en Irak), l'actrice Naomi Watts se rend à la convocation de la commission d'enquête et le film se conclut sur les images de la véritable Valerie Plame, dont elle joue le rôle, déposant devant la-dite commission. C'est dommage, c'est pendant le générique de fin.

La grande nouvelle du festival, c'est quand même la fin heureuse de l'imbroglio juridique qui nous privait des films de Pierre Etaix. Désormais, il a récupéré les droits de son oeuvre et les films ont été restaurés et ressortiront en juillet. Pour fêter cela, il est venu présenter Le grand amour qui date de 1969. C'est une merveille d'humour et d'invention, bien dans la lignée de ses compères Jacques Tati et Jerry Lewis. Il y a un amour du gag qui est enrobé d'une mise en scène élégante, tendue vers un simple geste parfois, juste une attitude, un mouvement suspendu. Et puis ce film tellement ancré dans le quotidien prend tout à coup des directions inattendues comme ce rêve incroyable dans lequel tout le monde se déplace en lit et ou la sublime Nicole Calfan, en nuisette juste ce qu'il faut de transparent, fait du stop au bord de la route. Non mais, vous mesurez bien la portée de cette vision ? J'en suis encore tout ému. Dans le registre purement burlesque, il y a une scène de dispute où le mot séparation est pris au sens littéral et qui est d'anthologie. Un peu de grand cinéma, cela fait toujours du bien. Vivement juillet.

Conclusion, Godard m'a bien aidé à me mettre dans le bain et je l'en remercie parce que j'étais à deux doigts de faire l'enfant boudeur. J'ai terminé le festival en me disant que, finalement, Cannes c'est un bien bel endroit pour voir des films, malgré tout ce que l'on dit, moi y compris. Sur ces fortes considérations, je me lance dès la semaine prochaine dans le petit jeu des palmes. Bonjour chez vous.

18:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2010, daniele luchetti, doug liman, pierre etaix | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2010

Cannes 2010 : un peu de poésie dans un monde de brutes

Poésie. J'ai parfois le sentiment qu'utiliser ce mot aujourd'hui, c'est un peu comme proférer une grossièreté. Au mieux, quelque chose de désuet. Mais comme le chante joliment Stacey Kent, « Seul le désuet ne tombe jamais en désuétude ». Le mot est pourtant parfaitement adapté à Poetry de Lee Chang-dong et au palmé Lung Boonmee Raluek Chat (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures) de Apichatpong Weerasethakul.

La poésie est au coeur du nouveau film du réalisateur coréen de Oasis (2002) et de Secret sunshine (2008). Mija, son héroïne est une femme très ordinaire d'apparence, sexagénaire qui élève seule son petit-fils (un adolescent renfermé et qui je ne vous raconte pas), a vu s'éloigner sa fille et doit travailler comme garde-malade-boniche d'un vieillard libidineux et handicapé. Apprenant qu'elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle qui commence à oublier les mots, s'inscrit à un cours de poésie pour tenter de trouver ceux qui sonneront justes. Une nouvelle fois, Lee Chang-dong adopte les ressorts du mélodrame pour les pousser dans des directions inattendues. C'est tout autant question de scénario avec ses multiples rebondissements, que de construction avec l'exploitation des temps morts, les brutales accélérations, les ellipses radicales, les jeux sur le temps. A ses personnages ordinaires, le réalisateur réserve des plongées dans les tréfonds du désespoir (maladie, deuil, déchéance) pour mieux les révéler à eux-même et, par une vision du monde d'un optimisme aussi ténu que têtu, les transfigurer. C'est sans doute ce qui me touche le plus chez ce cinéaste, cette idée qu'il développe film après film, que le bonheur, la vie, c'est ici et maintenant. Qu'il n'y a pas le choix. Que quelque soient les obstacles (que matérialisent les divers handicaps et malheurs de ses héros), la vie doit être vécue et il faut en rechercher le meilleur.

Poetry est le récit de la quête de Mija de l'inspiration qui lui permettra d'écrire ce poème devenu l'objectif de sa vie. Accomplir quelque chose, comprendre quelque chose, laisser, peut être, une trace. La caméra épouse le regard qu'elle pose sur ce qui l'entoure. Lee Chang-dong a filmé ainsi un plan dont l'idée m'a toujours fasciné, celui du feuillage d'un arbre dans lequel le regard se perd. Il nous donne à voir aussi d'étonnantes parties de badminton au pied d'un immeuble, moments suspendus de véritable grâce, un épisode champêtre sur lequel flotte un parfum de cinéma japonais de Miyazaki ou d'Ozu, et une scène d'amour physique aussi casse-gueule que l'on peut l'imaginer entre Mija et son malade. Rien d'impossible à celui qui a filmé les étreintes entre le simplet et l'handicapée d'Oasis. Cette scène est un modèle d'audace, d'élégance et de pudeur. Lee Chang-dong conserve un rythme posé, ne cherchant pas à tricher par le montage. Il fait refermer délicatement la porte de la salle de bain sur une image sobre mais sans ambiguïté : Mija se déshabille de dos et rejoint le vieil homme dans un jacuzzi. Mais au lieu de l'ellipse attendue, le réalisateur passe de l'autre côté de la porte et, avec des plans rapprochés d'une grande beauté, nous amène plus loin, à accepter la charge érotique et poétique de cette étreinte qui va à l'encontre de tant de canons actuels. Poésie vous dis-je. Avec ce film sur le fil, porté par la composition de Yun Junghee, Lee Chang-dong confirme qu'il est l'un des grands funambules de notre temps.

Il y a peu de différence avec l'approche du cinéaste Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul si ce n'est une dimension spirituelle plus marquée chez ce dernier. Il y a quelque chose de plus universel chez le Coréen, disons à échelle humaine, alors que le Thaïlandais baigne son film dans une culture spirituelle propre à son pays (sans parler des allusions politiques) dont une bonne part m'échappe. Je dois avouer que je suis allé voir son film à reculons, ma dimension spirituelle étant assez réduite. L'ami qui m'a convaincu m'a dit : « c'est une expérience ». En effet. Je ne suis pas sûr d'avoir grand chose à dire sur le film parce que, c'est vrai, il se ressent d'abord. Sur la forme, beaucoup a été dit un peu partout, parfois de manière hyperbolique à mon sens, et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Ce qui me semble important, c'est plutôt comment inciter d'autres personnes pouvant avoir les mêmes à-prioris que moi à faire la même expérience que moi. Je doute fort qu'un article aussi délirant que celui de Libération (au hasard) puisse convertir au delà des convaincus. Lung Boonmee Raluek Chat n'est pas un film dont on a l'habitude. Le voir c'est entrer dans un univers très personnel, au rythme lent, posé, aux images belles, magiques, qui laissent entrer tout doucement le fantastique (des fantômes, des hommes singes), l'humour et la légende avec le récit de la princesse s'accouplant avec l'esprit poisson-chat (quelle scène inoubliable !). Ce n'est pas un film qui brusque, mais c'est un film autre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un film très vite confortable, c'est que l'univers de Weerasethakul je m'y suis très vite senti bien (c'était ma première expérience). On y parle, ou plutôt on y montre, la maladie, la mort prochaine, le temps passé, les deuils ; mais en même temps comme dans Poetry, il y a la beauté du monde qui console de tout. La campagne, le bruissement des abeilles, le soir qui tombe, la jungle, l'idée que le temps est à dimensions multiples et non linéaire. Malgré la dernière scène qui oppose cette sérénité immémoriale ouverte à notre monde moderne étriqué (c'est ce que j'ai retenu du film, c'est ce que j'ai fait de lui, avec lui), c'est ce sentiment de consolation qui domine et cet étrange bien être que l'on emporte longtemps après les dernières images du film. Poésie encore. Comme le préconisait Pascal en d'autres matières, il faut faire le pari de ce film.

19:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cannes 2010, apichatpong weerasethakul, lee chang-dong | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/05/2010

Les joies du bain : smoke on the water

Quels prodiges d'imagination dans la composition plus ou moins opaque des bains ! Combien admirable est celui ci, de ce qu'il révèle, de ce qu'il suggère, de ce qu'il cache de Jeanne Moreau dans la bien belle baignoire de Eva, réalisé en 1962 par Joseph Losey.

Phorographie : source Shutter Angle

15:30 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : joseph losey, jeanne moreau | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/05/2010

Cannes 2010 : L'homme à la caméra

Jack Cardiff, disparu en 2009, a été honoré par le festival à travers le documentaire Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff (2009) réalisé par Craig McCall qui est venu présenter le film à Cannes Classic en kilt d'apparat. J'avais déjà évoqué le parcours de Cardiff à propos de son film Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968), un de mes plaisirs (pas trop) coupables. Anglais et chef opérateur de génie, il est le premier européen à être formé au Technicolor dans les années trente. Pour donner la mesure du travail de Cardiff, il suffit de citer ses collaborations avec Michael Powell sur Black Narcissus (Le Narcisse noir - 1947) et The Red Shoes (Les Chaussons rouges – 1948), avec Albert Lewin sur Pandora and the Flying Dutchman (Pandora – 1951), avec Richard Fleisher sur The vikings (Les vikings -1958) et Joseph L. Mankiewicz sur The Barefoot Contessa (La Comtesse aux pieds nus – 1954). Quand même. Admirable portraitiste de femmes, il a eu devant son objectif Ava Gardner, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Katharine Hepburn, les plus belles femmes du monde s'en remettaient à sa science de la lumière. Nous lui devons les visions inoubliables du monastère perché sur les montagnes et des drakkars émergeant de la brume, images d'un cinéma plus grand que le monde.

Le film de Craig McCall est construit autour de rencontres avec Cardiff, notamment à l'occasion du Festival de Cannes, d'entretiens avec ceux qui ont travaillé avec lui (émouvante intervention de Kirk Douglas très âgé mais très lucide) et de nombreux documents d'archives dont certains sont un immense bonheur pour le cinéphile fétichiste que je suis. Il y a notamment des extraits de films en 16 mm que Cardiff prenait lui-même sur les tournages. On y voit John Wayne faire le guignol en faisant tourner un revolver pour épater une Sophia Loren radieuse, on y voit Marilyn Monroe sur le tournage de The Prince and the Showgirl (Le Prince et la Danseuse – 1957). A un moment, Cardiff montre les photographies qu'il prenait de ses stars féminines, toujours pendant les tournages, expliquant qu'il faisait cela pour son plaisir, à la pause déjeuner. Le film répartit avec brio anecdotes et de nombreuses considérations techniques. J'ai appris que Dietrich, avec sa formation auprès de von Sternberg, était devenue une experte en photographie et contrôlait de près la façon dont elle était éclairée, vérifiant le plan grâce à un miroir judicieusement disposé de façon qu'elle puisse se voir lors de la prise. Cardiff montre la première caméra Technicolor, grande comme une armoire normande, explique comment il soufflait sur un verre placé devant la caméra pour obtenir des effets, les acrobaties réalisées pour obtenir certains angles pour John Huston (le passage sur le tournage de The African queen (1951) est savoureux), et se révèle un homme complètement dévoué à son art, d'une modestie à toute épreuve et ravi de partager, en grand cuisinier, ses recettes les plus fameuses.

Le film est plus discret sur sa carrière de réalisateur commencée en 1953 avec The Story of William Tell où il dirigea Errol Flynn. Certes sa quinzaine de films ne souffre pas de comparaison avec son impressionnante filmographie de directeur de la photographie, mais outre Dark of the sun, il a signé quelques oeuvres estimables, notamment une variation sur le film de Fleischer, The long Ships (Les drakkars – 1964) ou le culte The Girl on a Motorcycle (1968) avec Alain Delon et Marianne Faithfull. J'aurais aussi aimé en savoir un peu sur son expérience avec John Ford qui l'a conduit à remplacer le maître, malade, sur Young Cassidy en 1965 avec Rod Taylor qu'il dirigera deux autres fois. McCall s'en tient un peu trop au cinéma légendaire. Les interventions de Martin Scorcese, toujours aussi excité, renforcent ce côté nostalgique, l'évocation d'une façon de faire du cinéma qui semble ne plus exister. Mais Cardiff se montre très ouvert sur les nouvelles façon de travailler et les évolutions technologiques, sans passéisme. McCall ne creuse pas tellement cet aspect, négligeant de la même façon le travail plus récent de Cardiff qui n'est pas moins estimable sur, par exemple, The dogs of war (Les chiens de guerre – 1980) de John Irvin ou le second Rambo en 1985. Il aura gardé auprès des nouvelles générations une grande aura. Il faut se souvenir que pour Conan the destroyer (Conan le destructeur – 1984), le producteur voulait tout autant le réalisateur de The Vikings que son chef opérateur. Cardiff aura travaillé jusqu'à la fin de sa vie, heureux derrière une caméra comme devant ses toiles, son plaisir intime.

07:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jack cardiff, craig mccall, cannes 2010 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |