12/06/2011

Retour dans l'univers de Pulp fiction

Je suis dans le Var. Il fait un temps superbe. Le vent fait bruisser doucement les feuilles du grand marronnier. Ma fille gambade un peu plus loin dans le soleil. Dean Martin susurre Sway depuis l'intérieur. Je suis à l'ombre, pensant au pastis de 11h30. Pensant aussi à ce concours organisé par Priceminister autour des palmes d'or cannoises. L'idée est sympa, aussi je me suis engagé. Je me souviens...

Les grandes lettres jaunes bordées de rouge, Misirlou de Dick Dale, Royal with Cheese, Ezechiel 25 verset 10, de l'importance du massage de pied, la tignasse frisée de Jules, la montre, le putain de miracle, le sparadrap sur la nuque de Marsellus Wallace. Uma Thurman. Ketchup ! Pulp Fiction.

17 ans plus tard, cette palme décernée par le jury mené par Clint Eastwood et dont faisait partie Catherine Deneuve m'apparaît toujours comme atypique. Il y avait à l'époque, 1994, la rude concurrence de quelques films remarquables face au second opus d'un jeune réalisateur américain au débit de mitraillette : Caro Diario de Nanni Moretti, Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov, La reine Margot de Patrice Chereau ou Zir-e derakhtān zeytoun (Au travers des oliviers) d'Abbas Kiarostami. Des concurrents à priori plus classiquement cannois que ce film rock and roll, drôle, coloré et violent. Comme quoi. Mais un tel honneur aurait pu tout aussi bien plomber la carrière de Quentin Tarantino en hypertrophiant plus que de raison son ego. Raisonnablement, il attendra quatre ans avant de signer un nouveau film. D'autant que, à bien y réfléchir, Pulp fiction est certainement le moins bon, toutes choses étant relatives, de ses films. Pulp fiction n'a pas la rigueur ni l'énergie brute du premier essai, Reservoir dogs (1992), n'a pas l'émotion et la délicatesse du portrait de Jackie Brown (1998), n'a pas la folie baroque du dyptique Kill Bill (2003-2004), n'a pas l'érotisme flamboyant de Death proof (2007), pas plus que la virtuosité ambitieuse de Inglorious basterds (2009). Ce qui en fait malgré tout a hell of a picture, film phare des années 90, film culte, film foire suscitant une participation et une appropriation du public remarquable, que l'on se mette à danser comme Vincent Vega passant sa main aux doigts en V devant ses yeux, que l'on balance des blagues à deux sous comme Mia, que l'on récite la bible comme Jules ou que l'on se présente à son patron en déclarant ; « Je suis untel, je résous les problèmes ».

Avec le recul et les déclarations dont Tarantino n'est pas avare, on voit aussi que Pulp fiction est le film matrice de son œuvre. Il est tout ce que le premier opus n'était pas. Réservoir dogs était ramassé (99 minutes), Pulp fiction s'étale comme un gros chat au soleil sur deux heures et demie. Reservoir dogs était masculin (la seule femme avait 5 secondes d'écran, un cri et une balle dans la tête), Pulp fiction donne de beaux rôles aux femmes qui deviennent ici le moteur des actions des hommes à part égale avec l'argent. C'est la première collaboration avec Uma Thurman et la légende veut que ce soit sur le plateau que Q et U aient conçu ce qui allait devenir Kill Bill (auquel on pourra saisir quelques allusions rétrospectives). Reservoir dogs était conçu, malgré les allers et retour dans le temps, autour des unités de temps, de lieu et d'action. Pulp fiction s'amuse à déconstruire son récit au point ou il faut fournir un intense effort de réflexion pour remettre sa temporalité dans l'ordre. Par ailleurs le récit donne la part belle au hasard, que ce soit l'accident de voiture entre Butch et Marsellus, le coup de feu malencontreux de Vincent qui fait sauter le crâne du pauvre Marvin ou la façon dont les balles évitent, contre toute logique, Vincent et Jules. Film matrice, Pulp fiction annonce les œuvres à venir, définit le style Tarantino : la bande son, les multiples citations cinéphiliques, l'importance de la scène qui, comme l'un des maîtres de Tarantino, Sergio Leone, est conçue comme un morceau de bravoure fonctionnant de façon autonome. Fascination pour les voitures, fétichisme du pied, jeu sur le temps et l'espace, incrustations ludiques dans l'image. Pulp fiction est un film jouissif d'un jouisseur sachant faire partager sa jouissance.

Et puis ? Je me souviens, à l'époque, avoir eu une discussion sur le fond du film. Un ami critique me soutenait que le film était brillant mais vain. Je lui avais développé l'idée que peut être mais pas forcément. A sa façon, Pulp fiction, comme les autres films de Tarantino, est un portrait de l'Amérique. Pas un portrait littéral mais, comme dans le film noir, plus largement le film de genre dans lequel l'auteur puise son inspiration, c'est le portrait d'un état d'esprit qui en dit parfois plus long que bien des films réalistes. L'univers pop de Pulp fiction est celui d'un pays régit par l'argent et le sexe (avec les déviations soigneusement cachées en sous-sol), un pays fasciné par la violence et conservateur dans ses mœurs (Jules est étonné de la description d'Amsterdam donnée par Vincent, Marsellus est très possessif avec sa femme, Wolf agit selon des règles strictes), un pays qui vit encore sur de vagues souvenirs de valeurs (L'attitude Butch, la démarche du personnage de Christopher Walken qui ramène la montre du père de Butch) et des fragments de culture populaire que l'on décline jusqu'à la parodie (fameux restaurant – club Jack Rabbit Slim's). Un pays encore mystique (La conversion de Jules) dans lequel l'attrait de l'aventure reste l'ultime expérience. Un pays ou le réel et la fiction, même pulp, se rejoignent, se confondent et dansent heureux en attendant la mort.

La page Pulp Fiction

Photographie source Fin de séance

16:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : quentin tarantino | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2011

Cannes 2011 : humanisme

"Vous voulez parler à Dieu ? Allons Le voir ensemble, je n'ai rien de mieux à faire."

Il en est ainsi, encore et toujours, entre réalisateurs qui entreprennent de dialoguer avec des concepts à majuscule et ceux qui vont filmer à hauteur d'homme. L'un n'empêche pas l'autre, c'est juste une question de point de vue. Donc aussi une question d'esthétique. Et ma préférence, de plus en plus marquée, va aux seconds. Je ne vise personne, du moins pas en particulier, c'est juste question d'introduire deux de mes cinéastes fétiches.

Si l'idée de voir Gérard Meylan et Jean-Pierre Darroussin en dockers CGTistes partager un pastis avec vue sur l'Estaque vous défrise, laissez tomber Les neiges du Kilimandjaro, le nouveau film de Robert Guédiguian. Si en revanche, vous vous réjouissez de l'occasion de cet apéro entre amis, c'est un film pour vous. Et pour moi. Après une décennie de projets ayant souvent ouvert son cinéma à de nouveaux horizons (film de genre, retour aux sources, brillantes évocations historiques), Guédiguian retourne sous le soleil de Marseille et de son quartier fétiche, retrouve son petit monde de prolos à l'ancienne pour une histoire inspirée d'un poème de Victor Hugo, Les pauvres gens, qui voit une famille de pêcheurs pauvres adopter deux orphelins. Les neiges du Kilimandjaro renoue avec l'esprit des contes populaires et politiques travaillée d'humour et de mélodrame que sont L'argent fait le bonheur (1993) ou Marius et Jeannette (1997).

Jean-Pierre Darroussin est donc Michel qui se retrouve en pré-retraite suite à une charrette de licenciements sur le port, charrette dont il a organisé sans illusion le tirage au sort. Sans illusions, mais avec éthique. Ariane Ascaride est sa femme Marie-Claire qui s'occupe de vieilles personnes à domicile. Ils ont des enfants grands et installés, des petits enfants, une maison simple mais qui pèse son poids d'histoire avec terrasse et vue sur les vieilles ruelles. Ils sont tranquilles. Leurs amis se cotisent pour leur offrir un voyage au Kilimandjaro parce que Marie-Claire aime la vieille rengaine chantée par Pascal Danel. Un soir, tapant le carton avec leurs amis (Gérard Meylan et Marilyne Canto), ils sont agressés et l'argent du voyage volé. Traumatisme. Guédiguian déploie alors sa dialectique. A l'origine du vol, il y a un collègue de boulot qui a fait partie de la charrette. Lui est jeune, vit en HLM, sans ressources, l'avenir bouché, élevant seul ses deux jeunes frères. On voit venir les développements, le dilemme moral qu'induit la situation. Guédiguian l'empoigne à bras le corps à travers son couple vieillissant et adorable. D'aucuns le taxeront de naïveté, mais il va au bout de son projet, en explorant les nuances via la galerie de personnages écrits avec la complicité renouvelée de Jean-Louis Milesi. Enfants, amis, policier désabusé, voisine amoureuse, chacun apporte son point de vue et évolue au cours de l'intrigue et en fonction de l'évolution du couple principal. S'appuyant sur l'empathie que l'on ressent pour ce petit théâtre humain, Guédiguian joue avec le manichéisme sans jamais y tomber, brassant ses thèmes de prédilection, affirmant une nouvelle fois, face à la perte du collectif et aux échecs du politique comme du syndical, la force de choix individuels et moraux reposant sur la solidarité. Avec un pastis bien frais, et quelques olives noires, cela passe plutôt bien. Si Robert Guédiguian a le chic pour filmer ses acteurs (portraits solaires d'Ariane Ascaride, visage de Jean-Pierre Darroussin sculpté dans la pénombre, photographie de Pierre Milon), l'art de nous immerger dans une scène de groupe et une certaine façon de faire monter la tension (belle scène au commissariat de la confrontation entre Michel et son voleur), j'ai regretté un recours assez systématique au champ-contrechamp dans les nombreuses scènes de dialogue et un curieux calage des plages musicales qui parasitent par endroit, justement, les dialogues. Par contre on retrouve son talent pour intégrer à sa troupe de nouveaux talents, ici Grégoire Leprince-Ringuet dans le rôle du jeune voleur un peu buté et Robinson Stevenin en flic sombre. Tous les deux arrivent du précédent L'armée du crime (2009). Beaucoup de plaisir aussi de revoir Julie-Marie Parmentier en voisine. Ils apportent un contraste avec la vieille garde filmée avec beaucoup de tendresse, illustrant le rapport entre génération cher à l'auteur. Bref, l'apéro, Robert, tu peux me remettre ça.

Nanni Moretti, cher Nanni, trop rare Moretti. Son cinéma est toujours un tel plaisir, humour, intensité, légèreté, intelligence, ma si, vraiment. Plus inspiré par son faux pape que par son presque vrai Berlusconi, il fait de Habemus papam une version ecclésiastique de son plus beau film, Palombella rossa (1989). Michel Piccoli incarne un cardinal qui est élu pape à l'issue d'un scrutin paradoxal où les participant prient tous pour ne pas être élus. Touché par le poids de sa nouvelle charge, le nouveau pape craque en direct sur le balcon dominant la place St Pierre de Rome comme autrefois l'élu communiste à la télévision. Envahi par le doute, en proie à la crise de foi, il va devoir plonger dans son passé pour se retrouver, retrouver l'homme et non la fonction. Non habemus papam, finalement. Là-dessus, Moretti écrit avec Francesco Piccolo et Federica Pontremoli une brillante comédie feutrée qui met en parallèle la recherche existentielle du presque pape avec le dilemme des cardinaux réunis en conclave et coincés au Vatican tant que le pape n'a pas béni la foule et, par ce geste, validé son élection. D'autant que le pape fugue, que les fidèles et les media du monde entier attendent avec ferveur. Alors ce pape, ça vient ? En dernier recours, le chargé de communication des mitrés préconise le recours à la psychanalyse. Le meilleur des spécialistes, athée et amusé, rejoint la noble assemblée. Incarné par Moretti soi-même, le cheveu un peu plus blanc et l'œil toujours aussi vif, il pose un regard gentiment ironique sur la pourpre et l'or. Et il finit par organiser, pour tromper l'attente, un tournoi de volley-ball dans les cours des anciens palais. Moretti réalisateur va là où on ne l'attendait pas forcément avec ce regard débonnaire et attendri, plus espiègle qu'ironique. Il débusque en une délicieuse série de portraits la part d'enfance de chacun. Il faut voir la savoureuse séquence du vote, filmée comme une interrogation écrite à l'école, avec les prélats suçant leur stylo, tirant la langue sur leur feuille, cherchant à copier sur leur voisin. Plus tôt, nous les avons vu, ballet des éminences, défiler dans les couloirs renaissance, dignes, raides, concentrés, longue procession rouge, blanc et or (superbe plastique des plans), marche solennelle à la façon des pingouins sous les plafonds Renaissance. C'est un sommet pictural de l'œuvre de Moretti, de sa veine fellinienne, renvoyant au ballet coloré du pâtissier trotskyste.

Cherchez l'enfant, vous trouverez l'homme. Comme Michele cherchait désespérément les goûters de son enfance, le presque pape remonte jusqu'à sa véritable vocation. Cette approche sans ironie facile et peut être attendue, rend plus poignante la quête de cet homme joué tout en douleur contenue par Piccoli. Donc le pape prend un café, une chambre en ville, rencontre des gens, (re)devient un homme comme les autres. Et de scène amusante (la visite à la femme psy du psy) en scène touchante (les souvenirs évoqués), c'est dans un théâtre que la quête trouvera son aboutissement, une belle salle ancienne, miroir des palais épiscopaux, progressivement envahie par les cardinaux venus en terre étrangère récupérer le fugueur. La construction du film est admirable, à la fois décontractée et rigoureuse, utilisant de façon habile des plans documentaires (la foule sur la place) et différents décors, bonheur des palais romains, qui donnent une illusion parfaite et plutôt spectaculaire du Vatican. La photographie de Alessandro Pesci est chaude, se régalant des multiples jeux de couleurs qu'autorise le sujet. Moretti renouvelle sa forme pour une nouvelle exploration, comme l'homme de l'Estaque, de ses obsessions favorites : le sport, les pâtisseries, les discussions, Rome... le tout sans grandiloquence ni envolée mystique. Et sans avoir besoin, élégance suprême avec un tel sujet, de faire intervenir l'oeil de Dieu. Car Dieu n'est rien face à un jeu de ballon. Mais je ne vise personne.

Je suis tenté de rattacher à ces deux films admirables celui de Takashi Miike, Ichimei, remake du Seppuku (Hara-kiri - 1962) de Masaki Kobayashi. Je connais mal l'œuvre prolifique de Miike et ce que j'en connais est plutôt éloigné de ce film carré et sensible quoiqu'un peu raide. Mes lecteurs savent mon peut d'appétence pour le remake, mais ici, ne connaissant pas l'œuvre originale, j'ai pu apprécier le film sans arrière pensée. Pourtant, je n'ai cessé d'avoir, durant la projection, le curieux sentiment, pas désagréable au demeurant, de voir un film japonais des années 60. Écran large, photographie contrastée façon Technicolor, jeu des acteurs, sobriété des effets, composition précise des cadres, Ichimei me semble respecter l'original (je vais bientôt vérifier), loin de l'aspect moderne d'un film comme Tabou (1999) de Nagisa Oshima par exemple et surtout loin des audaces et outrances de nombre de films de Miike. Il ressemble tellement à un film des années 60 que le relief non seulement n'apporte rien au travail sur la profondeur de champ mais fini par s'oublier. Presque. Même Ebizō Ichikawa dans le rôle de Hanshirō Tsugumo ressemble à s'y méprendre au grand Tatsuya Nakadai du film original dont il retrouve parfois le regard brûlant.

Loin de ses histoires provocantes, Miike donne à voir un conte à haute teneur morale. Un drame combinant le sens de l'honneur exacerbé des samouraïs avec la pauvreté pouvant sévir à l'époque Endo. Le jeune Motome a épousé la fille de Tsugumo et a eu un fils. Les deux hommes, suite à la disgrâce de leur clan sont des samouraïs pauvres. Suite à la maladie de la femme et de l'enfant, désespéré, Motome se rend chez un noble et feint de vouloir se suicider, espérant susciter de la compassion et se voir proposer un emploi ou de l'argent. Mais ce sont des temps impitoyables et le noble refuse. Piégé par la rigidité du code d'honneur des samouraïs, Motome accompli le suicide rituel de manière atroce. Miike fait de cette scène un grand moment intense, misant intelligemment sur la violence psychologique et sociale plutôt que sur une violence visuelle que l'on aurait pu craindre. Tout ceci est raconté en flashback par Tsugumo, venu à son tour chez le noble, feignant le désir de suicide mais cette fois pour apprendre la vérité sur le sort de son beau-fils. Ichimei est tragédie et parabole, condamnation des rigidités d'une société cruelle qui amène des hommes de valeur comme Tsugumo et Motome a être incapable de prendre soin des leurs, à privilégier le culte de la mort (le suicide rituel) à celui du savoir (les livres de Motome) et de la poésie (les ombrelles de Tsugumo). D'une grande beauté plastique, le film me semble un peu décalé par rapport à son époque, la notre, décalage qui vient peut être de son statut de remake, mais qui est aussi à sa façon, du même ordre que celui de Guédiguian filmant ses dockers CGTistes, une certaine façon de voir et de montrer la condition humaine. Un regard pour moi précieux.

11:01 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2011, robert guédiguian, takashi miike, nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/06/2011

Cannes 2011 : voitures

Driiiiive ! Chantaient les Clash sur le Brand new Cadillac de Vince Taylor.

Il n'y a eu guère plus d'une demi-douzaine de grands polars noirs, américains, ces 20 dernières années. Réservoir dogs (1992) de Quentin Tarantino, Carlito's Way (L'impasse – 1993) de Brian de Palma, The usuals suspects (1995) de Brian Singer, The yards (2000) de James Gray, No country for old men (2007) des frères Coen. J'y ajoute désormais volontiers le Drive de Nicolas Winding Refn. L'un des avantages de Cannes, c'est de pouvoir découvrir un film avec un regard complètement vierge. Je n'avais rien rien vu du réalisateur de Bronson (2009) et de Valhalla Rising (Le Guerrier silencieux – 2010). J'ignorais tout du film et je n'imaginais même pas un tel film puisse se retrouver en compétition officielle. Bien installé au premier rang, légèrement décalé, j'en ai pris plein les yeux, immergé. Je me suis souvenu d'une phrase de George Miller à l'époque de la sortie du second Mad Max (1982). Il y disait faire des films pour les spectateurs des trois premiers rangs. « Au cinéma que je propose, il faut attacher sa ceinture » ajoutait-il. Nicolas Winding Refn se rattache à Miller par sa façon de filmer la vitesse, le fétichisme de la voiture et des fringues (magnifique blouson blanc au scorpion or qui va porter les stigmates du destin du héros), les éclats de violence au sein d'une structure classique. Il partage aussi une conception du héros tout à fait héroïque. « We'll give them back their heroes » est une réplique du premier Mad Max.

Le « driver » est employé dans un garage et cascadeur pour le cinéma le jour, louant ses services de conducteur exceptionnel à des malfrats pour des hold-up la nuit. C'est un homme de nulle part incarné avec présence et intensité par Ryan Gosling qui renvoie autant à Mel Gibson qu'à Steve McQueen et jusqu'à James Stewart dans ses westerns pour Anthony Mann. Professionnel, impitoyable quand il le faut, il a le sens de l'amitié et sait défendre, à sa façon, la veuve et l'orphelin. Les nuances apportées par l'acteur et saisies par la caméra de Winding Refn, l'approche frontale, brutale, de la violence qu'il exerce et qui glace plus d'une fois, la dimension tragique associée au final permettent à l'ensemble de transcender les figures imposées du genre et de toucher à la figure mythique sans laquelle le film noir n'est que film de série.

Drive se rattache ainsi à une longue histoire où passent les souvenirs des films de William Friedkin (la musique de Cliff Martinez, compositeur de Steven Soderbergh, a un côté très années 80 et évoque celle de Wang Chung pour To live and die in LA en 1985), de ceux de Peter Yates, Bullitt (1968) mais aussi le magnifique et récemment découvert The friends of Eddie Coyle (1973) avec ses impressionnantes scènes de hold-up, de Sam Peckinpah, de Don Siegel avec Clint Eastwood, du Point Blank (1967) de John Boorman, de Michael Mann dont on parle beaucoup (trop). Bref, du grand noir contemporain, du « hard-boiled », de l'extase sur grand écran.

Ce qui est formidable avec Drive, c'est que cette longue tradition, ces multiples références sont assimilées et digérées sans être reprises sous forme de citations littérales. Des ingrédients de base, Winding Refn, cuistot bluffant, concocte un plat original à la saveur personnelle. Il développe au sein du genre un univers autonome, un style propre. Une marque. Il s'appuie sur une histoire balisée, tirée d'un roman de James Sallis adaptée par Hossein Amini, dans laquelle se mêlent organisation maffieuse, petits truands, trahisons, meurtres, vengeance et jeune femme en détresse. Comme moteur, on trouve une morale, une éthique, mais si, mais si, qui va pousser le héros à l'action. Lui dont on devine un passé difficile mais jamais explicité, lui qui se protège au maximum, lui qui économise ses gestes et ses paroles, se met en branle avec une obstination butée qui lui fait exploser les cadres d'un système reposant sur la corruption, la hiérarchie, l'obéissance et une bonne dose de bêtise. Et puis la peur et la mort. Le « driver » est le grain de sable dans la machine, le loup solitaire qui se dresse seul contre tous. Il a trouvé quelque chose qui lui donne envie de se battre. Il reconnaît son destin et l'embrasse résolument. Au sein d'un monde où la médiocrité détruit les rêves (celui de son voisin qui sort de prison et voudrait vivre avec sa famille, celui de son vieil ami garagiste), il se pose en homme libre. Et donc dangereux. Il y a aussi chez lui, et ce n'est certes pas pour me déplaire, quelque chose du Shane du film éponyme de George Stevens. Ce cavalier joué par Alan Ladd qui arrive de nulle part, prend fait et cause pour la petite famille de fermiers, est admiré de l'homme, séduit la femme et fascine l'enfant.

Une scène résume bien le style de Nicolas Winding Refn dans ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu, sautez le paragraphe. Le « driver » entraîne Irene (Carey Mulligan, délicieuse), sa voisine qu'il protège, dans un ascenseur. Il y a là un homme et comme le héros a l'œil, il repère rapidement l'arme sous l'aisselle. La tension monte. Tout à coup et au ralenti, le « driver » repousse Irene dans un coin d'un large mouvement du bras. Mais alors que l'on s'attend à un geste d'action, il se penche pour embrasser la jeune femme. C'est leur premier baiser, interminable et très tendre. Et tout à coup, alors que l'on a presque oublié la présence du troisième homme, notre héros se retourne vers lui avec une violence terrible. Le contraste entre les deux actions est total. Le plaisir de cinéma, la dilatation du temps, la beauté des images, est total. En même temps, la scène est le portrait parfait du « driver ». Toute sa complexité entre son extrême tendresse et son extrême violence est révélée dans l'action. Comme le regard du metteur en scène répond à l'inquiétude du spectateur en épousant celui de la jeune femme, tout aussi choquée que nous pouvons l'être, regardant les portes de l'ascenseur désormais sanglant se refermer sur cet homme que l'on ne sait pas s'il faut le fuir ou l'aimer. C'est beau.

22:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : nicolas winding refn, cannes 2011 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/06/2011

Cannes 2011 : femmes

Dans un art toujours très dominé par les hommes, les personnages féminins restent les vecteurs privilégiés pour parler du monde comme il va. Surtout comme il va mal. Comme au bon vieux temps des cinémas de genre, la femme est d'abord victime idéale et face à la démission des hommes, ses combats désespérés n'en sont que plus beaux et j'en ai vu quelques uns qui sont purs sanglots.

« We need to talk about Kevin » ne cesse de répéter Éva à son mari trop débonnaire. Kevin est leur fils et ce n'est pas un cadeau. Bébé braillard, il donne lieu à un excellent gag lorsque la mère stoppe le landau près d'un marteau piqueur en action pour souffler un moment. En grandissant, cela ne s'arrange pas et Kevin prend une place de choix dans la série des sales gosses, entre les adolescents de Gus Van Sant et la petite Regan de William Friedkin. Lynne Ramsay, réalisatrice anglaise jusqu'ici plutôt portée vers un registre délicat (Le court Gasman en 1998, Ratcatcher en 1999 et Morven Callar en 2002) propose une mise en scène très travaillée, brillante par moments avec une construction éclatée dans le temps (sur près de vingt ans), une photographie sophistiquée signée Seamus McGarvey (qui a fait la photographie magnifique de Love you more (2008) de Sam Taylor-Wood) et des cadrages très pensés. Trop peut être. L'ensemble est surtout très voyant et m'a plutôt évoqué le travail de Dario Argento (utilisation de la couleur rouge, grands espaces modernes et froids qui créent l'angoisse, utilisation du format Scope) et de Brian De Palma (Les scènes choc, la gestion du hors champ). Je n'attendais pas forcément Ramsay de ce côté. Mais si le film intrigue et fait illusion au début, son côté systématique et le manque de finesse des effets ne tiennent pas la distance. Très rapidement, le spectateur prend de l'avance sur le film. Par exemple quand la petite sœur reçoit un cochon d'Inde pour Noël, on devine de suite que la pauvre bestiole va mal finir. Toute à ses effets, Lynne Ramsay accumule les trous de scénario, incohérences et invraisemblances. Le traitement des personnages n'arrange rien. Sans nuance, le père est l'Absence, la fillette l'Innocence, Kevin le Mal. Souligné, surligné, nous avons compris. La mère, portée par la prestation habitée de Tilda Swinton est plus intéressante même si ses réactions sont difficilement compréhensibles. Pour des parents issus d'une classe aisée, leur incapacité à réagir dès la petite enfance aux étrangetés de leur progéniture est dure à avaler. Le jeu de l'actrice tient trop de la performance pour laisser place à une véritable émotion. Cela se voit trop. Cela ne se voyait pas chez Ellen Burstyn dans The exorcist (1973).

Tout aussi stylisé mais nettement plus réussi, Miss Bala du réalisateur mexicain Gerardo Naranjo nous plonge via son héroïne dans la terrifiante atmosphère de guerre des gangs du côté de Tijuana (on parle de 20 000 morts en 5 ans). Stéphanie Sigman joue Laura, jeune fille pauvre qui rêve de devenir reine de beauté d'un concours télévisé. Pas de chance, elle se retrouve prise dans une fusillade et tape dans l'œil du truand Lino Valdez (Noe Hernandez) qui la manipule pour la faire travailler dans son gang. Ballotée de passage d'armes à la frontière avec les USA en dépôt de cadavre, de torture en fusillades, elle est réduite à une chose dont on use et abuse, plongée dans un monde de cauchemar, absurde et violent, sans logique et sans espoir. La mise en scène de Naranjo, très pensée elle aussi, rend parfaitement ce sentiment d'impuissance en épousant au plus près le point de vue de Laura. Ce partit pris tenu de bout en bout lui permet de donner une certaine originalité à des scènes assez classiques (embuscades, fusillades), jouant sur le son et le hors champs. Quelques belles idées donnent de l'intensité et à chaque scène de l'originalité. C'est ainsi que le décor est plongé dans l'obscurité, que les balles se déchaînent autour d'une Laura couchée au fond de sa voiture, que la révélation finale passe par des paires de chaussures vues de dessous le lit où elle s'est réfugiée. Naranjo utilise aussi les cadrages pour donner à lire partiellement une action qui déborde sur les côtés ou dessous le cadre. Le réalisateur entretient habilement l'ambiguïté sur son couple principal. Laura, victime, n'en subit pas moins la fascination de son bourreau, sentiment mêlé de résignation. Lino laisse, lui, poindre un embryon de sentiment pour la jeune fille qui humanise un peu la bête. Mais comme le général chargé de le traquer, il abuse de Laura dans la même position plutôt avilissante. Bien qu'un peu systématique dans ses effets, Miss Bala ne manque ni de souffle, ni d'intensité, sans sacrifier à la réflexion sur un pays ravagé par la violence, réflexion toujours intégrée dans l'action (les échanges avec les USA, la corruption, le fonctionnement des gangs) sans la parasiter. Laura prend valeur de symbole et le jeu de Stéphanie Sigman en vaut bien d'autres plus acclamés.

Bonnes nouvelles en provenance d'Iran, les cinéastes Mohammad Rasoulof et Jafar Panahi tournent toujours en dépit de leur condamnation à ne plus exercer leur métier. Certes les films ont été faits en semi-clandestinité, c'est à dire qu'ils n'ont pas eu l'autorisation mais qu'on les a laissé faire, mais ils existent. Rasoulof a même été autorisé à se rendre à l'étranger et l'on a cru un moment qu'il viendrait à Cannes recevoir son prix de la mise en scène.

Bé omid e didar (Au revoir) a été présenté dans la sélection Un certain regard et s'il ne faut pas oublier le contexte ni les conditions de sa réalisation, il convient d'en parler en en faisant abstraction autant que possible. Et d'aborder l'œuvre en tant que telle. Bé omid e didar est le portrait d'une jeune avocate jouée par la talentueuse et belle Leyla Zareh (quelle robe elle avait lors de la présentation du film !). Spécialisée dans les affaires liées aux droits de l'homme, elle est enceinte. Son époux a été exilé dans le sud ou il travaille comme ouvrier sur un chantier après avoir été journaliste pour une publication interdite. Elle se voit retirer ses affaires. On l'empêche de travailler. Isolée socialement et professionnellement, elle jette l'éponge et veut partir. Quitter l'Iran. Elle entreprend alors une course d'obstacle pour se procurer un passeport et un ticket pour ailleurs. « N'importe où » dit-elle sans illusion. Visuellement, ce nouveau film tranche avec Jazireh ahani (La vie sur l'eau – 2004), au foisonnement des personnages répond la solitude de l'avocate tandis que le film décline toute une gamme de couleurs sombres et froides, un aspect renforcé par l'utilisation de la vidéo, qui se justifie par son côté pratique, bien sûr, mais aussi dans la description d'un quotidien bouché. Les intérieurs sont nombreux, bureaux, chambres d'hôtel et appartements, étroits et se ressemblants tous. Murs bleutés ou gris, mobilier impersonnel, pas de fantaisie. Pas de personnalité ou alors par toutes petites touches comme le vernis à ongles qu'il faudra enlever ou la petite tortue d'eau que l'avocate nourrit avec attention et qui finit, elle, par se faire la malle. La caméra de Rasoulof cadre avec rigueur les pièces où l'on ne peut rien cacher et les toits où son héroïne va griller une cigarette. Les mouvements sont rares et discrets, Rassoulof préférant jouer du montage et de plans séquence qui traduisent l'absence d'intimité et la sensation d'étouffement (la scène de la perquisition). Il s'attarde longuement sur les traits de Leyla Zareh tandis que le monstre étatique reste sans visage, comme cet étroit guichet où l'on fait passer les passeports pour les contrôler ou le bureau du responsable des faux passeports où l'on entre jamais. Kafka à Téhéran. Démarches toujours renouvelées, règne de l'arbitraire, violence feutrée, surveillance de tous les instants et toujours ce sentiment de danger qui ne quitte jamais et use les nerfs. Bé omid e didar est un film sur la difficulté qu'il y a à conserver l'espoir, exorcisme en forme de fiction des peurs et des angoisses présentes de son auteur. Il y a pourtant, de-ci, de-là, quelques touches humoristiques, cette légèreté que j'avais aimé dans Jazireh ahani. C'est un humour grinçant mais révélateur d'un regard porté sur les êtres. Ainsi l'employé qui vient retirer la parabole interdite de l'avocate, motif cher au cinéaste (voir son documentaire de 2008 Baad-e-daboor) ou le ballet inutile des policiers qui perquisitionnent. Mohammad Rasoulof nous livre un film sombre et carré, un autoportrait en avocate, il donne de ses nouvelles, inquiétantes en ce qui concerne l'homme, rassurantes en ce qui concerne son cinéma.

09:35 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2011, mohammad rasoulof, lynne ramsay, gerardo naranjo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/05/2011

Fin de promenade pour le critique

12:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : michel boujut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2011

Détective Dee

Autant commencer par ce qui fâche. Di Renjie (Détective Dee : Le Mystère de la flamme fantôme) a été tourné par Tsui Hark avec une caméra digitale Red One (comme The social network (2010) de David Fincher) et à plusieurs reprises (la capture du guerrier albinos, la confrontation finale dans le Bouddah creux) certains plans prennent cette platitude de l'image vidéo. C'est terne, c'est fade. Et puis surtout, cela jure avec la superbe photographie de Chi Ying Chan et Chor Keung Chan, avec leurs riches compositions picturales aux éclairages sophistiqués. Nous avons échappé de peu à la 3D mais je m'interroge. Pourquoi de tels plans sont-ils passés ? Pourquoi donnent-ils cet effet alors que le reste du métrage m'a réjouit l'œil ? Je n'ai rien contre le numérique par principe, ni contre la 3D par ailleurs suite à mes expériences avec le Coraline de Harry Selik et Ichimei (Hara-kiri : mort d’un samouraï) de Takashi Miike . Mais là, bon sang, ce n'est tout simplement pas beau. La dernière fois que j'ai expérimenté ce décalage, c'était sur le Lady Jane(2007) de Robert Guédiguian. Et les regrets étaient du même type.

A cela, je peux ajouter que Di Renjie s'inscrit parfaitement dans la démarche technologique de son auteur. Tsui Hark a toujours été un fou de technique, que ce soit l'emploi de filtres, l'usage de brumes, d'objectifs déformants, d'effets numériques, de cadrages acrobatiques et de mouvements impossibles. Chez lui, pourtant, tout ces partit-pris qui l'éloignent radicalement d'un, disons, Hou Hsiao Hsien, s'inscrivent en les faisant avancer technologiquement dans l'héritage des films de la grande époque des studios de Hong Kong : Goût de l'écran large en ShawScope, Technicolor, tournage en studio et effets. Hark prolonge également, avec respect me semble-t'il, une tradition, picturale, celle de l'opéra, et littéraire, ici l'adaptation d'un roman de Lin Qianyu inspiré du personnage réel de l'époque de la dynastie Tang ayant donné lieu à plusieurs séries de romans dont le fameux juge Ti de Robert Van Gulik. Hark apporte néanmoins sa fascination pour les modèles occidentaux qu'il sait, à son meilleur, transcender et inspirer en retour. Ses larges vues de la cité de l'impératrice renvoient à quelques solides classiques hollywoodiens tandis que le Bouddah géant m'a évoqué un colosse de Rhodes tout aussi redoutable.

Ceci posé, Di Renjie est un film excitant au possible reléguant les essais lourdingues de Chen Kaige ou John Woo à l'anecdotique. Digne des précédents The blade (1995) ou Seven swords (2005). Il y a chez Tsui Hark un plaisir de l'histoire, du feuilleton au sens le plus noble du terme, celui cher à Alexandre Dumas (Dee est le d'Artagnan de l'impératrice). Plaisir du rebondissement, du spectacle, volonté d'émerveiller à travers des scènes conçues comme autant de morceaux de bravoure, comme chez Sergio Leone ou Chang Cheh. Mais il y a chez lui, toujours, quelque chose de direct, de franc. Il ne cherche pas à « faire sens » ni à « faire joli ». Et au milieu de ce Barnum cinématographique, la force de Hark, de son cinéma, c'est le traitement des personnages et de leur relations. Une histoire très humaine qui s'insère dans la trame du spectacle et lui donne un supplément d'âme, d'humour souvent et de relative profondeur. C'est par exemple le désir de paternité du jeune héros de Time and tide (2000) et son histoire avec la fliquette lesbienne. C'est la relation entre Wong Fei-hung et la délicieuse 13e tante. Ce sont les origines coréennes des personnages de Seven swords. Ce sont ces connivences secrètes que chante le mendiant aveugle du second Once Upon a Time in China. Ce sont des sentiments souvent inexprimés mais soulignés par la mise en scène, passant par des gestes esquissés, des allusions, des regards, qui éloignent des héros monolithiques et schématiques des collègues de Hark et rendent ambigus ou relatifs les commentaires politiques que l'on se plait à lire de-ci, de-là.

Dans Di Renjie, il y a un quatuor passionnant formé de Dee, de l'impératrice, de Shangguan Jing'er, la guerrière à son service et l'albinos Pei Donglai . Amour, estime, devoir, trahison, pouvoir, tout se mêle dans des figures qui s'opposent et se complètent selon les combinaisons. Autant de figures doubles (y compris le vieil ami du juge) autour du pivot Dee, lui même tiraillé entre des sentiments contradictoires. Ce dispositif complexe se construit au sein de l'enquête du juge et irrigue les compositions grandioses, toujours très travaillées chromatiquement (variations de rouges, de blanc, d'or) sans jamais en perturber le déroulement.

Autre marque remarquable du cinéma de Hark, sa façon de filmer les femmes et la place qu'il leur donne (Il avait « repris » à John Woo la série A better tomorrow pour faire du personnage de Chow Yun Fat l'élève un peu gauche d'une redoutable femme d'action). Il y a toujours une grande pudeur dans la description des sentiment, amour naissant avec Jing'er et dissimulé avec l'impératrice, associée à une sensualité très physique. Ainsi la magnifique scène entre Dee et Jing'er où celle-ci, envoyée pour s'occuper (et surveiller) le juge sortit de prison pour mener l'enquête, tente de le séduire et se voit interrompue par une attaque de flèches trouant presque silencieusement les parois de papier. Le ballet érotique devient chorégraphie d'action en continuité. Samo Hung, complice de Jackie Chan et Bruce Lee en son temps s'est occupé de régler les combats. C'est beau comme de la comédie musicale grand cru. La plus belle scène d'un film qui tranche résolument sur le tout venant de l'action au XXIe siècle.

L'avis d'Edouard de Nightswimming et quelques autres sur le Panoptique d'avril.

22:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tsui hark | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/05/2011

Cannes jour 6 et fin

Badpakje 46 de Wannes Destoop dans le programme des courts métrages (pas terribles et c'est un euphémisme) et Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, le sucesseur de Steve McQueen. S'il est palmé tout à l'heure, vous saurez que c'est ici que vous l'avez lu et que j'en suis bien heureux.

Photographie © Drive Film Holdings, LLC. All rights reserved.

07:00 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cannes 2011, wannes destoop, nicolas winding refn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/05/2011

Cannes jour 5

Ichimei (Hara-kiri : mort d’un samouraï) de Takashi Miike, remake du film de Masaki Kobyashi, en relief s'il vous plaît.

19:54 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cannes 2011, takashi miike | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2011

Cannes jour 4

Martha Marcy May Marlène de Sean Durkin. Un petit air d'Ornella Muti, non ?

09:21 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2011, sean durkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2011

Cannes jour 3

Bé omid e didar de Mohammad Rasoulof, Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian et Habemus papam de Nanni Moretti, belle journée.

21:14 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2011, mohammad rasoulof, nanni moretti, robert guédiguian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/05/2011

Cannes jour 2

Miss Bala de Gerardo Naranjo

11:04 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cannes 2011, gerardo naranjo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/05/2011

La viaccia

Claudia Cardinale et Jean-Paul Belmondo. Jeunes et beaux. Magnétiques et talentueux. En 1961, ils construisent tous deux leur mythe sous la caméra de Mauro Bolognini dans La Viaccia. Le réalisateur lui-même après La notte brava (Les garçons - 1959), Il bell'Antonio (Le bel Antonio – 1960) et La notte balorda (Ça s'est passé à Rome – 1960) clos sa collaboration avec Pier Paolo Pasolini et s'engage dans la voie du film à costume, de ces reconstitutions minutieuses dans la veine de Luchino Visconti qui le passionnent et l'inspirent. Claudia Cardinale a 22 ans, elle a été révélée par Un maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne - 1959) de Pietro Germi qui lui vaut un célèbre article de Pasolini, puis rencontre Visconti, Maselli et Valério Zurlini pour qui elle est La ragazza con la valigia (La fille à la valise) juste avant le film de Bolognini. Elle a déjà tourné pour ce dernier Il bell'Antonio, et travaillera encore avec celui dont elle dit : « Je considère Mauro Bolognini comme un très grand metteur en scène : un homme d'un rare professionnalisme, de goût et d'une grande culture. En outre, il est pour moi un ami sensible et sincère». Bianca dans La Viaccia restera l'un de ses rôles préférés. Jean-Paul Belmondo a 27 ans et n'a pas encore rencontré Philippe de Broca, mais 1960 est sa grande année. Il vient d'incarner le Michel Poiccard de Jean Luc Godard, symbole de la nouvelle vague, et l'Eric Stark de Claude Sautet. Il poursuivra son expérience italienne avec Vittorio De Sica et Alberto Lattuada. A eux deux (mais pas tout seuls), ils incarnent la jeunesse d'un cinéma qui bouscule les traditions établies, l'alliance de la France et de l'Italie, deux pays en pleine fièvre créatrice, deux pays en pleine évolution et dont le cinéma, un certain cinéma, tente de saisir à pleines mains quelque chose de son époque. C'est aussi, à travers les coproductions franco-italiennes l'idée d'un cinéma européen, pas vraiment théorisée mais qui avec le recul n'est pas basé sur le nivellement insipide du plus petit dénominateur commun, mais sur l'alliance de talents au service d'une œuvre. Quelque chose d'un âge d'or.

Lire la suite sur Kinok

Photographie DR

00:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mauro bolognini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2011

Cannes jour 1

We nedd to talk about Kevin de Lynne Ramsay

11:33 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cannes 2011, lynne ramsay | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2011

L'empire du milieu du sud

La question que l'on peut se poser à propos de tout projet de film c'est : Qu'est-ce qui justifie la forme cinématographique ? Qu'est-ce qui fait que le récit, la démarche, l'idée, le besoin d'expression doit absolument passer par le langage propre du cinéma ? Pour les fictions, les multiples glissements entre roman, théâtre, bande dessinée et film posent la question de la spécificité de ce dernier. C'est à dire celle de son utilité. Pour le documentaire, la question se pose en fonction du matériau de départ et de la façon dont il sera agencé. J'aime à penser que Jacques Perrin et Éric Deroo se sont posé de telles questions avec leur film L'empire du milieu du sud. Leur idée de raconter un siècle d'histoire du pays en mêlant images d'archives, prises de vues contemporaines originales et sophistiquées sur les paysages majestueux et éternels, extraits de textes littéraires et poétiques puisés chez les auteurs occidentaux et asiatiques, m'a évoqué dans un premier temps ces gros bouquin luxueux qui pèsent le poids d'un âne mort et que l'on offre dans les grandes occasions. De ces livres au papier glacé qui sont si difficiles à ranger dans une bibliothèque mais qui font très chic sur la table de votre salon. Cette impression est particulièrement forte avec le métrage contemporain, plans fixes en écran large et aux couleurs somptueuses. Photographiées par Éric Deroo, elles ramènent aux revues spécialisées dans le genre. Ce n'est pas une critique, j'aime beaucoup parcourir le National Géographic. Jacques Perrin, à jamais Maxence qui part en perm' à Nantes, est coutumier du fait avec les productions de Microcosmos (1995), Le peuple migrateur (2001) ou Océans (2010). J'imagine donc qu'il s'est posé la question et l'a résolue en prenant la voie d'un poème épique visuel et sonore (il assure lui-même le commentaire uniquement composé des extraits littéraires) qui fait se télescoper avec virtuosité une impressionnante collection d'images du passé et utilisant les images du présent comme autant de poses pour reprendre son souffle. « Je connais l’Asie du sud-est depuis longtemps et je sais bien cette fascination qu’elle exerce sur tous ceux qui y ont séjourné, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Le Vietnam est un pays aux doux sortilèges qui a ce pouvoir de souvent rendre attachants, éloquents les propos et évocations de ceux qui y ont passé une partie de leur existence. » dit-il.

Lire la suite sur Kinok

Photographie capture DVD Ed. Montparnasse

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques perrin, Éric deroo, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/05/2011

Robert Mitchum est mort

Je ne me souviens plus vraiment où j'étais quand j'ai appris la mort de Robert Mitchum début juillet 1997, mais je me souviens de la tristesse. C'était le même sentiment qui revenait à chaque annonce de la disparition de l'un des acteurs merveilleux du grand cinéma classique américain. Et chacune de ces disparitions, au-delà de l'homme ou de la femme, au-delà même de l'artiste, nous ramenait à la perte, depuis longtemps consommée, de ce cinéma là. J'imagine que c'est à cela que font allusion Olivier Babinet et Fred Kihn avec le titre de leur film Robert Mitchum est mort. A moins qu'ils n'aient pensé à leurs acteurs ce qui ne serait guère aimable et une erreur car ils sont tous remarquables. Mais non, j'ai le sarcasme facile et en reste à cette idée de perte d'une forme cinématographique, fortement teintée de nostalgie, qui s'incarne ici dans l'extrait du film fétiche de Franky, Fatal angel, dont il joue la bande son gravée sur 33t jusqu'à apprendre par cœur la scène toute droite issue d'un film noir. La même scène qu'il finit par jouer devant la caméra des étudiants polonais en cinéma grâce à l'intervention énergique d'Arsène son manager.

Lire la suite sur Kinok.

Photographie : © Shellac

13:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : olivier babinet, fred kihn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/05/2011

Les joies du bain : et vogue la galère

Elle a l'air moins joyeuse que son équivalent dessiné, la belle Cléo incarnée de façon ô combien mythique par Elizabeth Taylor dans le film spectaculaire, dans tous les sens du terme, de Joseph L. Mankiewicz en 1963. Le lion est peut-être en retard. Pourtant, son porte-savon flottant est d'un goût, heu... parfait. Photographie DR.

09:39 Publié dans Actrices, Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : elizabeth taylor, joseph l. mankiewicz | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2011

Carnets niçois

Voici deux films qu'il m'est un peu délicat d'aborder parce que j'en suis, à différents niveaux, partie prenante. Pour le premier, Aux Ponchettes (carnet niçois), signé Éric Quéméré en 2009, son scénario avait été présenté vers 2002 à un concours organisé par l'association Regard Indépendant que je préside. Il avait gagné et nous lui avions donné un coup de main, l'été suivant, quand il était venu le tourner à Nice. Les choses de la vie n'étant pas toujours un long fleuve tranquille, le film n'avait jamais été monté. Je l'avais presque oublié et puis, j'ai reçu, en janvier 2010, un DVD. Le film avait trouvé sa forme et nous l'avons depuis montré.

Le second, Carnet de Nice, signé Gérard Courant en 2010, a été réalisé du 19 au 22 novembre au cours de la 12e édition des Rencontres cinéma et vidéo à Nice que nous organisons. Nous y avions invité le réalisateur des fameux Cinématons sur une idée du Dr Orlof (dont le marathon sur cette œuvre gigantesque se poursuit). Le film consacré à Nissa la bella fait partie de la série des carnets filmés et il a été monté dans la foulée. J'ai pu le découvrir dès février.

Les deux films partagent la forme libre du carnet filmé, un certain rythme du regard de celui qui découvre ou retrouve après de longues années une ville étrangère. Un regard qui se pose au gré de la fantaisie, du hasard ou de micro-évènements, qui cherche à préserver la pureté d'un instant tout en donnant une structure à l'ensemble. Ce qui est intéressant, amusant et touchant aussi, c'est le côté neuf de ce regard quand on connait bien, trop bien, l'endroit exploré. Nice, il faut l'avoir vécue. Les deux films commencent de la même façon par une arrivée en train sur le bord de mer. L'œil caméra est collé à la vitre et suit les élégantes courbes du littoral trop fortement urbanisé. Je dirais même défiguré. Mais le visiteur se laisse aller à la fascination de l'étendue méditerranéenne, à l'horizon sur la mer bleue. Ce paysage que j'ai tous les jours sous les yeux quand j'emprunte le même train qui me mène au boulot depuis plus de vingt ans et que je ne vois plus. Enfin presque, il y a toujours des matins superbes qui accrochent l'œil. Mais, et c'est pire, je n'en vois que les défauts. Si je devais tourner une telle scène, je crois que je privilégierais l'arrivée par l'autoroute, l'aberration routière de la région, la cicatrice de la voie rapide, visions qui rivalisent de hideur avec les pires coins du périphérique parisien. Mais Éric Quéméré et Gérard Courant ont les yeux rivés sur le rivage rêvé, sur cette mer que j'évite parfois pendant des semaines.

Je retrouve aussi dans ces deux films l'intérêt pour les parties niçoises les plus anciennes : la vieille ville, le port, la promenade des anglais. Ils recréent sans le vouloir un centre à une ville qui n'en a pas (ou alors plusieurs), lui redonnant une certaine harmonie. Ville fantasmée par des millions de gens, Nice projette l'image d'une ville de cinéma qui n'existe pas. Chez Quéméré, on convoque les fantômes de La baie des anges (1963) de Jacques Demy, de l'inévitable Jean Vigo et de François Truffaut quand il se rend comme en pèlerinage aux studios ex-Victorine, si loin désormais du lieu de tournage de La nuit américaine(1973). Chez Courant, on emprunte la voie de la fantaisie jusqu'à effacer la ville, jusqu'aux abstractions des jeux de lumière sur l'eau et les roches, à la frontière des éléments, jusqu'à retrouver et isoler une beauté désormais réduite à de petites fractions du littoral.

Eric Quéméré : le visage entrevu.

Les deux réalisateurs se rejoignent aussi sur leur rapport au temps qui est pour beaucoup dans l'intérêt de leurs films. Aux Ponchettes (carnet niçois) a bénéficié de la longue durée entre son tournage et son montage final. Il met en scène un personnage venu rechercher les traces des lieux de tournage du film de Demy. Explorant la ville pour dénicher l'hôtel Mimosa où descend le personnage joué par Jeanne Moreau, il enregistre le portrait de la ville en 2003. Or Nice a beaucoup changé en 10 ans et le film devient le témoin involontaire d'un état déjà révolu. Quand il filme par exemple le chantier de rénovation du Palais de la Méditerranée qui n'est alors plus qu'une façade dressée comme un décor, il enregistre sans le savoir la trace d'un état révolu puisque les travaux sont terminés et le palais ouvert depuis longtemps en 2011. Aux Ponchettes est un film sur le retour, sur la recherche du passé (celui familial du narrateur, celui historique de la ville, celui du cinéma) qui devient lui-même trace du passé proche avant de se transformer par le biais d'une fiction (le narrateur tombe amoureux d'un fleuriste et abandonne l'hôtel Mimosa) en ouverture sur l'avenir.

Le film de Gérard Courant, fidèle en cela aux dispositifs du réalisateur, joue sur l'immédiateté. Il enregistre, surtout dans la première partie, des fractions de temps, des moments destinés à devenir des archives. Ce sont les témoins subjectifs du séjour du réalisateur. Une promenade nocturne en temps réel (accélérée, ce qui lui donne, avec le son, un côté jeu vidéo). Le repas avec l'équipe des Rencontres. La présentation de la programmation par Vincent Roussel et votre serviteur, contre champ à sa propre personne (en noir et blanc, ce qui me rend presque regardable). Des fragments de tournage des Cinématons réalisés à l'occasion (5!), ce qui ne sera pas dans le film lui-même, l'instant d'après, quand le réalisateur nous dit que c'est fini. Et presque tout le monde a la même réaction : déjà ?. Ces moments liés aux Rencontres sont pour nous précieux car ils constituent la partie que l'on ne voit pas. Le regard de nos invités, les moments off comme quand on saisi un acteur entre deux prises. Et puis Courant lie ce carnet à l'ensemble de son œuvre via un procédé que l'on retrouve souvent dans ses films : l'utilisation de Cinématons déjà réalisés, juxtaposés (ou ici superposé) à de nouvelles images d'une personne. C'est le cas pour Vincent dans ce film. Carnet de Nices'inscrit ainsi dans la grande geste autobiographique du réalisateur.

Gérard Courant a saisi l'essence de Regard Indépendant

Si Éric Quéméré joue de la fiction, Gérard Courant se laisse aller aux joies de l'expérimentation, fasciné par les motifs des nuages sur la mer et par les jeux de lumière sur les vagues. Bénéficiant d'un jour à l'autre d'un ciel couvert puis d'un soleil d'automne superbe, il s'offre deux séquences contemplatives tendant à l'abstraction, surtout la seconde, rythmées par le son toujours recommencé de l'eau battant le rivage et les rochers. Esquisses à la manière d'un peintre qui croque sur le vif, désir de conserver la trace d'un état d'esprit méditatif, si l'on accepte de se laisser porter, ce sont de longs passages qui incitent soi-même à la rêverie.

Films intimes, Aux Ponchettes et Carnet de Nice ont une circulation qui ne l'est pas moins. Mais à ceux qui seraient curieux de voir, je puis les mettre en contact avec les réalisateurs.

Photographies : captures DVD

Carnet de Nice sur le site de Gérard Courant

18:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gérard courant, Éric quéméré | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2011

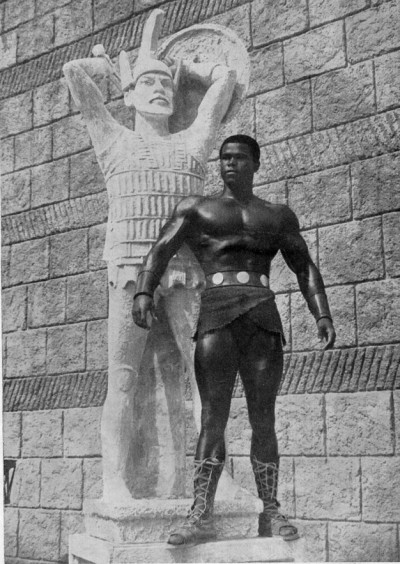

Mort d'un titan, Serge Nubret

Serge Nubret, 1938-2011, inoubliable partenaire du blond Giuliano Gemma dans Arrivano i titani (Les titants - 1962) de Duccio Tessari. Peplum de grande classe, coloré et plein d'humour. Le fameux culturiste y était parfait de force et de décontraction. Nous l'avions aussi croisé chez Boisset, Lautner et Sautet. Photographie source : l'impressionnant blog Black Muscle 1940-1980 (attention les yeux !)

10:54 Publié dans Acteurs, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : serge nubret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/04/2011

Salut à Colette

17:44 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-france pisier, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/04/2011

Le chasseur au bord du fleuve

Comme l'a écrit récemment Buster de Balloonatic, publiant le texte de Marguerite Duras sur Night of the hunter (La nuit du chasseur - 1955) de Charles Laughton, « Tout a déjà été dit sur ce film unique à tout point de vue. ». Film particulier s'il en fût, film culte si l'on veut, il me semble intéressant de revenir sur cette idée d'unicité même àprès la découverte d'un autre diamant noir, House by the river, tourné en 1949 par Fritz Lang.

Bénéficiant désormais d'une très belle édition DVD, ce dernier film complète l'une des plus belles filmographies qui soit. L'histoire de House by the river, film négligé, film oublié, quasi perdu puis retrouvé, est désormais connue. Produit par Herbert J. Yates au sein du petit studio Republic, le film bénéficia des conjonctions favorables qui ont fait le charme et la grandeur du système hollywoodien de la grande époque, avant d'en subir les inconvénients. Spécialisé dans la série B et le sérial, Republic pictures, sous la houlette de Yates, s'est offert à l'occasion le Johnny Guitar (1954) de Nicolas Ray, le Macbeth (1950) d'Orson Welles et a permit à John Ford de monter The quiet man (L'homme tranquille – 1952). Yates était néanmoins un producteur classique, n'hésitant pas à imposer sa maîtresse Vera Ralston, à serrer les budgets de ses « danseuses » et à intervenir chaque fois qu'il le jugeait nécessaire. Si c'est lui qui alla chercher Lang traversant alors une période difficile de sa carrière pour mettre en scène House by the river, c'est aussi lui qui resta comme une poule devant un couteau devant le résultat final. Pas de vedette, budget modeste, sombre beauté d'une sombre histoire. La sortie du film fût discrète et l'échec public complet. Lang passa à autre chose comme Rancho Notorious avec Marlène Dietrich et le film tomba dans l'oubli jusqu'aux efforts de Jean-Pierre Rissient qui récupéra une copie 16 mm et de Patrick Brion qui le diffusa au Cinéma de minuit en 1979. Messieurs, merci.

Film noir d'époque (le début du XXe siècle), film de meurtre et d'érotisme, de folie et de culpabilité, c'est par là que l'on rejoindra le film de Charles Laughton. House by the river suit le terrible chemin de Stephen Byrne, écrivain qui n'écrit rien de bon, meurtrier par hasard puis machinateur diabolique quand il implique son frère dans son crime, lui transfère sa culpabilité et s'accomplit comme artiste en couchant sur papier le récit de sa propre aventure. C'est une intrigue parfaite pour Lang qui lui permet de déployer une mise en scène ciselée baignée dans la lumière expressionniste d'Edward J. Cronjager qui avait œuvré dans un style différent avec Lang dix ans avant sur Western Union. Cette lumière qui fait du décor le reflet de l'intériorité du héros taille de gros blocs d'ombres, laisse filtrer de minces faisceaux blancs, fait jouer les éclats brillants sur le fleuve coulant devant la demeure de Byrne et sur le dos du poisson – destin qui jaillit des flots. Le film est traversé de visions éclatantes, de mouvements secs et précis définissants des plans parfaitement limpides. Rarement tuyau d'évacuation aura porté une telle charge érotique. Lang offre des moments beaux à pleurer comme quand il exprime le désir de Byrne, au pied de l'escalier que descend sa servante, scène reprise à l'identique un peu plus tard avec la femme de l'écrivain que celui-ci prend pour le fantôme de celle qu'il a tué. Et la beauté de cette mise en scène, c'est qu'elle ne cherche pas à être belle, mais d'abord à être précise et qu'elle fait appel tant à intelligence qu'à l'imagination, capable aussi de frôler l'aile du fantastique.

C'est dans ce travail du plus beau cinéma que l'ont peut rapprocher Laughton et Lang. Un travail où chaque plan, chaque mouvement est pensé et pesé. C'est sur les motifs et l'imaginaire que l'on peut rapprocher House by the river et Night of the hunter, films frères. Motifs. Motifs de la dérive, association poétique des herbes flottantes et de la chevelure blonde d'Emily, la servante, qui s'échappe du sac dans lequel on a confié son cadavre au courant du fleuve. Une association tout aussi fameuse que celle des herbes flottantes et de la chevelure de Willa Harper, épouse doublement malheureuse, dans la voiture immergée où elle repose après son assassinat. Visions inoubliables. C'est le poisson qui saute chez Lang, témoin du mal à l'œuvre. C'est la grenouille chez Laughton qui regarde passer les enfants à la dérive sur la rivière. La même nature comme témoin. La rivière, le fleuve qui coule devant chez l'écrivain, devant la maison de Rachel Cooper, la vieille dame qui recueille les enfants perdus. Mouvement régulier de l'eau qui rythme les films. Dérive des hommes, lente descente de Byrne dans le crime, marche déterminée du pasteur Powell consumé par le mal. Tous les deux s'enfoncent moralement et on les verra tous les deux s'enliser dans les rivages boueux. Byrne tentant de récupérer le sac contenant le corps de son délit revenu l'accuser. Powell tentant d'attraper les enfants et la poupée précieuse. Cris bestiaux de ces deux hommes. Regards éperdus, résurgence de leur animalité. Dérive vers le fantastique, l'ogre des contes, le loup-garou, le vampire.

Lang renoue avec les films noirs de cette période avec ses manières symboliques, l'expressionnisme de sa période allemande, lui qui a contribué à son invention, avec les Mabuse et les M. Laughton, lui, donne comme consigne à son chef opérateur Stanley Cortez, qui travailla avec Lang sur Secret beyond the door (Le secret derrière la porte – 1948), de s'inspirer de cette école allemande des années 20. Il fait ainsi de son film une sombre étoile filante et solitaire dans le ciel des années 50 américaines et technicolorisées.

Il ne s'agit pas, évidemment, de peser l'un ou l'autre au trébuchet de l'originalité. Simplement souligner la proximité des visions, de conceptions de l'art cinématographique proches, de deux réalisateurs à part, passionnés des mêmes théories, de mêmes esthétiques, travaillant des formes proches. On peut aussi leur rapprocher avec bonheur un autre cinéaste épris lui aussi des figures du mal, de la culpabilité, moraliste hanté par l'enfance et les affres de la création, virtuose du langage propre au cinéma, de la lutte entre l'ombre et la lumière sur l'écran comme dans les cœurs ou les mains. Alfred Hitchcock.

L'article de Marguerite Duras (Cahiers du Cinéma n°312/313, "Les yeux verts", juin 1980) partie 1 et partie 2 sur Balloonatic.

00:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : fritz lang, charles laughton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |