08/08/2011

Les joies du bain : Barbara

Aimablement communiquée par Charles Tatum, sans plus de fleur de réthorique, la sublime Barbara Steele alanguie sous le regard de Marcello Mastroianni. C'est donc de 8 1/2 (1963) du maestro Fellini même si sur le coup, je ne me souviens pas de cette scène.

00:23 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : federico fellini, barbara steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/08/2011

Vacances (j'oublie tout)

Comme chaque année à la même période estivale, le taulier d'Inisfree par se mettre au vert, loin de toute connexion Internet. Cela repose. Je vous laisse donc une bonne quinzaine de jours avec quelques baignoires bien remplies et les textes éminents de mes petits camarades de la colonne de gauche.

Photographie: source Cinéma cinéma DR.

12:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/08/2011

La chienne

« Le monde, mon ami, se divise en deux catégories. Ceux qui connaissent la nature du talent de Catherine Deneuve, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. »

Le bon, la brute et le truand - Traduction libre

Amicalement dédié à Luc.

Catherine Deneuve est une actrice de cinéma. Un actrice, c'est à dire qu'elle joue la comédie, et de cinéma c'est à dire que son travail est destiné à un art bien spécifique. Non content d'être du mensonge 25 images par seconde, le cinéma est un art du moins. Celui de l'émotion au coin de l'œil, du frémissement de la main, du vent dans les cheveux, du rire retenu, de l'écoute (important, l'écoute), du sourire esquissé, de la peur au fond de la prunelle, de la passion la plus dévastatrice dans l'imperceptible inclinaison de la tête. Et de dos. L'art du corps à sa place, à cheval, en voiture, derrière un bureau ou dans un train de banlieue. Le cinéma est l'art du presque rien qui dit presque tout et diffère en cela radicalement de la scène quelque soit sa forme. Au cinéma, l'acteur doit être avec la simplicité de l'évidence. A ce jeu, qui est celui d'un John Wayne, d'un Sterling Hayden ou d'un Marcello Mastroianni et qui demande rigueur et travail contrairement aux idées reçues, Deneuve est l'une des actrices de cinéma les plus remarquables. On peut et l'on doit repousser d'un revers de main les quelques ratés qui parsèment sa brillante carrière. Que celui qui n'a pas joué Genghis Kahn lui jette la première pierre. Et l'on pourra vérifier ce qui précède avec La cagna (Liza) réalisé en 1972 par Marco Ferreri d'après la nouvelle Melampusd'Ennio Flaiano qui signe le scénario en compagnie de Jean-Claude Carrière.

Ferreri fait partie de ceux qui ont fait de très belles choses avec Catherine Deneuve. D'une manière générale, Ferreri filme très bien les femmes, avec gourmandise, leur faisant faire des choses amusantes et érotiques, un brin provocantes aussi. Deneuve, dans La cagna est filmée magnifiquement. Elle est alors au sommet de sa beauté et Ferreri est capable de montrer quelque chose à travers cette beauté, quelque chose de l'ordre de ce qu'en avait montré peu avant Luis Bunuel.

Deneuve est donc Liza, jeune femme sophistiquée à la blondeur irradiante. Liza est une femme qui est là. Au début du film elle est sur un bateau, un beau yacht, riche yacht, croisant au large des îles de la bouche de Bonifacio. Elle saute du bateau parce qu'on lui conteste la façon d'être là (sur le bateau) et décide de rester sur l'île pour se chercher une place. Là. Sur l'île, il y a déjà un dessinateur, Giorgio joué par Marcello Mastroianni, tiens, qui est là, Robinson volontaire et solitaire avec son chien, Mélampo. Liza va prendre la place du chien parce que c'est la seule place disponible près de Giorgio qui a a fait le vide autour de lui. Ferreri décrit ce processus avec son style très direct. Pas de psychologie, beaucoup de retenue, une succession de gestes, de faits et de regards. De la même façon que rien ou presque n'était expliqué du comportement du quatuor de La grande bouffe qu'il réalisera l'année d'après. Alors, nous voyons Giorgio retirer un piquant d'oursin du pied de Liza en lui suçant, comme l'avait fait Sean Connery pour Luciana Paluzzi dans Thunderball (Opération tonnerre – 1965), puis il lui fabrique une paire de chaussures rudimentaires. Séduite, Liza provoque la mort du chien, s'empare de son collier et nous la verrons rapporter le bâton que jette Giorgio, lécher sa main, le mordre, se rouler en boule, le regarder de ses grands yeux, laper l'eau de la source et l'écouter parler, enfin, même si c'est difficile d'avoir la même qualité d'écoute que le chien. Un éclair, je me suis souvenu de la façon dont Deneuve avait aboyé pour Lars Von Trier.

Jeu érotique de soumission volontaire, jeu partagé, amour fou que rien ne va ralentir. Nous ne saurons pas vraiment qui entraîne l'autre dans son rêve avant de se rendre compte qu'ils le construisent de concert. Le regard caustique de Ferreri transite par la beauté de Deneuve car quelle que soit la situation, il ne cesse de mettre sa beauté en avant. La photographie de Mario Vulpiani qui a beaucoup travaillé avec le réalisateur met en valeur des portraits de l'actrice, filmée de près, sa blondeur très claire, irradiée de soleil, ses yeux couleur d'or brun, les lignes parfaites de son nez, ses lèvres, ses jambes et le galbe de ses seins sublimes quand elle apparaît le premier soir à Giorgio vêtue de sa chemise de nuit en satin. Apparition hollywoodienne qui subjugue littéralement l'homme-ours. « C'est du satin, ça glisse » dit elle avec ce qu'il faut d'ingénuité. Ferreri joue avec le contraste pervers entre cette image de quasi-déesse avec ses tenues griffées Yves St Laurent (évidemment, et rendons ici hommage à sa tunique blanche), et les actes de cette femme amoureuse qui veut jouer les Vendredi. C'est là que Catherine Deneuve montre combien elle est grande actrice de cinéma, restant sur le fil fragile d'une dignité ténue, ne tombant ni dans l'excès, ni dans le ridicule, sans forcer en apparence, avec une infinie élégance.

Et Ferreri travaille ainsi sa vision personnelle du couple face à cet univers désolé et fascinant, tout en roches rondes, féminines, comme l'est le refuge de Giorgio, sorte de bunker en forme de sein où il a réuni l'essentiel, où il travaille et vit. Où il accueille Liza. Petit univers hors du monde peuplé d'une bande son composée du bruit du vent, du ressac et des cris d'oiseaux. Univers clos semblable à celui de la villa de La grande bouffe. C'est par contraste encore que passe aussi la vision sombre que Ferreri a du monde, car si Giorgio est venu là, c'est bien pour le fuir, parce qu'il le dégoûte. Vers la fin du film, le dessinateur se rend à Paris. Il rencontre son éditeur, joué par Michel Piccoli, tiens, qui picole. Les deux hommes traversent les pavillons Baltard des anciennes halles promises à la destruction par la politique urbaine du redoutable bétonneur Pompidou. Un passé qui n'a plus sa place que Ferreri évoque en quelques plans bien sentis, portés par le symbolisme du chien agonisant que Giorgio caresse, impuissant.

Quelques années plus tard, Ferreri reviendra sur ces lieux avec Deneuve, Mastroianni et Piccoli. Il y fera un western dans ce qui est alors devenu le trou des halles : Touche pas à la femme blanche (1976). Ironie des grands espaces réduits à un terrain assez vague, un chantier au cœur de Paris. Horizons étriqués, nostalgie du rêve, comme celui de Giorgio et de Liza qui embarquent dans un improbable avion repeint en rose dont on doute qu'il puisse s'envoler. Mais ils y croient.

Photographie : 42 and pointless et She is french

22:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : marco ferreri, catherine deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/07/2011

De la critique

23:11 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mel brooks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/07/2011

Souvenirs de la maison des horreurs

Au moment de rendre compte du livre Dans les griffes de la Hammer écrit par Nicolas Stanzick, mon lecteur adoré me pardonnera d'avoir une fois de plus envie d'évoquer des souvenirs personnels. C'est que, loin d'être une histoire du fameux studio anglais passé à la postérité pour ses productions fantastiques gothiques entre 1957 et 1976, le livre en question est l'exploration d'un moment de la cinéphilie française à travers la réception, durant cette période, des films estampillés Hammer. Salles de quartier, aventure de la revue Midi-Minuit Fantastique, figure centrale et fédératrice du réalisateur Terence Fisher, le livre s'appuie sur les parcours personnels de cinéphiles amoureux du genre fantastique comme Michel Caen, Jean-Claude Romer, Alain Schlockoff, Christophe Lemaire, ou Francis Moury, et sa lecture m'a inévitablement ramené à ma propre expérience en la matière, quelque peu décalée évidemment puisque je suis né l'année où Fisher tourne The gorgon (La gorgone– 1964).

Impressionnable, mon histoire avec le fantastique et l'horreur est celle d'un long apprentissage de la peur au cinéma. Une peur parfois panique quand je quittais le salon familial lors de la diffusion de The thing from another world (La Chose d'un autre monde -1951) de Christian Nyby avant la fin, ou d'un documentaire sur le genre que regardaient mon père et mon frère. Et puis les cauchemars après la vision de l'épisode The winged avenger de la série Chapeau melon et bottes de cuir (Les griffes ! Quand j'y pense aujourd'hui). Une peur qui a retardé, parfois de longues années la découverte d'auteurs comme George Romero, Dario Argento ou John Carpenter. Une peur pourtant très pure que j'entretenais plus ou moins consciemment en lisant les revues spécialisées et les livres consacrés au genre, étrange fascination qui me faisait revenir tout le temps sur certaines photographies, finissant par créer des scénarios, des scènes, des films finalement plus terrifiants que tout ce que je pouvais voir sur un écran. Une peur dont je n'ai cessé de repousser les limites, l'apprivoisant toujours plus étroitement jusqu'à la faire disparaître, ou presque, et à la regretter aujourd'hui.

Vers 1975, la production Hammer est déjà du passé. Leur dernier film est To the devil, a daughter de Peter Sykes en 1976. Pour moi, tout commence avec ce documentaire et la découverte dans le désordre des monstres mythiques, Dracula, Frankenstein et sa créature, la momie et les autres. Et puis surtout, à partir de 1976, ma mère achète, à raison d'un fascicule hebdomadaire, l'encyclopédie Alpha du cinéma. La moitié du premier volume est consacrée au cinéma fantastique. Il y a dedans une flopée de photographies, certaines très impressionnantes, en couleur, qui vont me marquer durablement et contribuer à guider, c'est encore vrai aujourd'hui, mes envies de films.

Évidemment, quand je découvre quelques trente ans plus tard certaines œuvres comme Plague of the zombies (L'invasion des morts-vivants – 1965) de John Gilling, il y a parfois un monde entre le film rêvé (en l'occurrence cauchemardé) et le film réel. Donc la Hammer déserte les écrans et les années 80 vont radicaliser le mouvement. Plus de reprises et le petit écran ne donne pas de place à ces productions auxquelles le cinéma fantastique italien et américain moderne file un soudain coup de vieux. Quelques exceptions avec les diffusions des classiques Horror of Dracula (Le cauchemar de Dracula – 1958) et Curse of Frankenstein (Frankenstein s'est échappé – 1957) de Terence Fisher. Ces deux films fondateurs vont me décevoir quelque peu, se révélant moins impressionnants que prévu mais ils vont m'inciter, par contre-coup, à découvrir le reste. Cela viendra dans le plus aléatoire désordre au rythme des diffusions de M6 et de la défunte 5. Enfin, je pu faire une première expérience sur grand écran avec Dracula Prince of darkness (Dracula, prince des ténèbres – 1966), toujours de Fisher, dans une très belle copie qui me fera prendre conscience du talent du réalisateur et de l'équipe de la Hammer. Suivra Frankenstein must be destroyed (Le retour de Frankenstein – 1969), violent, sadique et très émouvant. Il y eu aussi ce disque Hammer presents Dracula avec une histoire racontée par Christopher Lee soi-même que j'adorais me passer le soir, lumières éteintes comme il se doit. Les bruitages étaient extraordinaires.

Montez le son !

Aujourd'hui, Fisher et la Hammer font l'objet de rétrospectives à la Cinémathèque française, les livres fleurissent, Nicolas Stanzick étudie la sociologie du spectateur type des années 60, les DVD éclosent en mille pétales de roses, et Christopher Lee est passé à autre chose. Et voici comment, comme pour de nombreux pans du cinéma de genre de la grande époque, les vampires lubriques, les décolletés généreux et les docteurs subversifs sont rentrés dans le rang de la grande histoire du cinéma. Zut alors ! Aujourd'hui, tout est disponible. Quelle différence avec ces temps héroïques où le cinéphile implacable faisait le voyage à Londres ou Bruxelles pour découvrir des films inédits, voire comme Jean Boullet, les inventait. J'écris cela mais le côté implacable, ce n'est pas forcément pour moi. Tranquillement, j'ai comblé les trous et j'ai désormais une bonne vision de ces presque vingt années d'âge d'or. Certains films tiennent bien le coup d'autant qu'avec le temps et l'âge, ce sont les mises en scène et une certaine conception de la beauté, du cinéma, qui ressortent avant les effets et les transgressions qu'ils ont pu représenter. C'est vrai du travail de Fisher, qui a par exemple l'idée géniale de faire de Hyde un homme beau et séduisant dans The two faces of dr Jekyll (1960) et de faire porter le maquillage à Jekyll, trois ans avant Jerry Lewis. C'est vrai de ses magnifiques jeux de miroir et de la façon dont, dans The revenge of Frankenstein (La revanche de Frankenstein – 1958), il plante une atmosphère en quelques plans, C'est vrai aussi de tels films de John Gilling, Freddie Francis ou de Roy Ward Baker. Dans la période 1968/1973, je retiens les audaces, l'inventivité et la charge érotique explicite de quelques perles signées Peter Sasdy, Seth Holt qui fit tourner la sublime Valérie Leon, John Hough avec son Cushing en meneur intégriste et ses charmantes jumelles dans Twins of evil (1971) ou Baker encore quand il a l'idée avec Brian Clemmens de transformer Hyde en une femme séduisante et terrible jouée par la magnétique Martine Beswick.

Ces films dégagent un charme fou, une véritable poésie du genre, en alliant l'héritage classique (Tournages en studio, troupe d'acteurs, thématiques) et l'innovation narrative ou visuelle (représentation du sexe et de la violence, travail sur l'image). Et puis les femmes, les femmes de ces films, sont de l'étoffe dont on fait les rêves. Les meilleurs possèdent quelque chose qui s'est perdu dans le cinéma actuel qui privilégie l'effet violent, la mise en abyme, le clin d'œil et une surenchère dans le sadisme qui, paradoxe peut être, finit par aseptiser le genre. Enfin... Ce n'est pas tout à fait juste, c'est surtout un problème du cinéma anglo-saxon et des profondes modifications des modes de production. La Hammer était un studio à l'ancienne, commercial mais familial, faisant travailler régulièrement les mêmes équipes techniques et artistiques, ce qui imposait de part ce fonctionnement un style visuel, une image de marque, un état d'esprit. Le plus grand mérite (mais non le seul) du livre de Stanzick, en particulier avec la très belle série d'entretiens, est de faire revivre cette époque et de rappeler le sens que ce cinéma pouvait avoir.

Une chronique du bon Dr Orlof sur Kinok

22:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : hammer films, nicolas stanzick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2011

Les joies du bain : surprise !

Aimablement transmise par l'ami Gérard Courant, Mylène Demongeot avec ses yeux de biche et sa coiffure artistiquement ébouriffée « à la Bardot » dans Le Champignon ou L'assassin frappe à l'aube (ce qui nous change de minuit), un film de 1970 signé Marc Simenon.

10:14 Publié dans Actrices, Cinéma, Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mylène demongeot, marc simenon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/07/2011

James Gray sur Foco

Il y a quelques temps, j'ai reçu la proposition de participer au numéro de la revue en ligne Foco consacrée au réalisateur James Gray. J'en remercie Bruno Andrade du blog O signo do dragao, son co-éditeur avec Felipe Medeiros. J'étais un peu intimidé, car Gray a suscité une abondante littérature et, si j'avais en son temps été sensible à la révélation de Little Odessa, je n'avais pas été entièrement convaincu par We own the night sur lequel il faudra certainement que je revienne. Mais c'était une bonne occasion de découvrir The yards que j'avais manqué. C'est désormais chose faite et le Foco n° 3 de juillet est en ligne et je me retrouve au milieu d'un superbe ensemble en portugais, espagnol, italien et français, avec notamment un texte de Christophe d'Avis sur des films. Une seconde partie regroupe un entretien avec Éric Rohmer issus des Cahiers du Cinéma n° 172 de novembre 1965, traduit en portugais par Felipe Medeiros, et plusieurs autres textes (en portugais et certains en français). Bonne lecture.

Le film qu'il faut faire – The yards de James Gray

Têtu. Stubborn comme disent nos amis anglophones. La détermination semble être le trait dominant du caractère de James Gray, l'un des réalisateurs américains les plus excitants de ces vingt dernières années. Il annonce la couleur dès The yards en 2000. Pas question, après le coup d'éclat de Little Odessa en 1994, de transiger sur le film qu'il voulait, tout au fond de lui, faire. Il mettra cinq années à monter The yards, puis sept années de plus après l'échec public du film, avant d'en proposer une version plus séduisante peut être, sans doute, avec We own the night (La nuit nous appartient) en 2007 qui, sans céder ni sur ses thématiques ni sur son esthétique, trouve son public et l'impose comme grand cinéaste classique de son époque. Rasséréné, Gray peut alors passer à autre chose et filmer la simple histoire d'amour de Two lovers l'année suivante. Quinze années, quatre longs métrages, mais James Gray a imposé James Gray au sein d'un système où règne le factice et le facile.

Rétrospectivement The yards est peut être le film essentiel de cette œuvre, son inflexion et sa clef, prolongement de Little Odessa et matrice plus âpre de We own the night. Le film contient cette obstination sans faille de James Gray et peut se lire comme métaphore de son propre parcours et des questions qu'il pose au jeune metteur en scène. Le film est à la fois celui qu'il veut faire, celui qu'il offre au public et une réflexion sur leur fabrication. A travers le personnage principal de Leo Handler joué par Mark Wahlberg, Gray donne un autoportrait dans lequel il exorcise ses peurs et ses doutes. Comment l'on peut se mettre à tourner en rond, comment l'on en vient à se livrer aux compromis, comment, à se laisser aller à sa pente naturelle, l'on en vient à trahir, à perdre son amour et au final, à se retrouver au même point qu'au départ.

Photographie © BAC Films

22:50 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : james gray, foco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/07/2011

Les joies du bain : sortie

Transmis amicalement par Fredérique, Kim Novak en pleine sortie de bain dans Pal Joey (La blonde ou la rousse– 1957), un film de George Sidney dans lequel elle partage la vedette mais, m'assure Fred, pas la même baignoire, avec Rita Hayworth. C'est vrai, c'est avec Frank Sinatra, mais pas au même moment. Photographie DR, source Tumblr.

12:35 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : kim novak, george sidney | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2011

Moustache tombante et oeil bridé

Un film fabuleux, inimaginable, sorte de Jardin des supplices en délire, mis en scène par Ziegfield et costumé par un Adrian paranoïaque. Jamais on ne refera un tel film. (Jean Boullet / La méthode N°9 – juin 1962)

Tout à commencé par une photographie du musée Jean Boullet réunit par Alain Petit dans le numéro 22 de Vampirella en 1976. Une photographie de Myrna Loy, star des années trente, cheveux tirés en arrière, robe vaporeuse, fume cigarette, yeux délicatement bridés, éclairages sophistiqués "à la Sternberg", debout sur un maginfique motif en cercle avec dragon. On peut rêver un monde en contemplant une telle photographie. Le film, c'est The mask of Fu Manchu, réalisé par Charles Brabin en 1932. Fu Manchu c'est le péril jaune vu par les occidentaux, un terrible docteur machiavélique créé par l'écrivain Sax Rohmer en 1913 et porté à l'écran plusieurs fois. Calot de cuir ou petite toque à pompon, longues moustaches tombantes, ongles démesurés, rictus sardonique, c'est Wong Fei-hung version génie du mal, le Fantômas oriental. Un personnage de film d'horreur qui est ici incarné par rien moins que le grand Boris Karloff tout juste sortit de sa composition en monstre de Frankenstein pour James Whale (C'est Christopher Lee, autre monstre sacré, qui reprendra le rôle dans une série de films britanniques des années 60).

The mask of Fu Manchu est une expression délirante et poétique de l'impérialisme occidental triomphant de l'époque, d'un racisme luxuriant et assuré qui prend avec le recul nécessaire (Pas trop, vous ne verrez plus rien) un certain charme parodique. Du même type qu'une lecture de Tintin au Congo ou qu'une vision des Tarzan MGM. The mask of Fu Manchu est d'ailleurs un film MGM. Le film véhicule les clichés à la pelleteuse. L'Orient est mystérieux, les supplices raffinés, les « faces de citron » chères à Buck Danny sont fourbes et cruels et ils en veulent à la femme blanche, blonde comme il se doit. "Voulez vous des femmes comme celle-ci pour épouses ? Partez à la conquête et enfantez ! Tuez l'homme blanc et prenez ses femmes ! » déclare un Fu Manchu exalté à ses hordes de disciples réunis dans une salle secrète et souterraine, tout en préparant le sacrifice de l'héroïne palpitante. Tout est dit. A l'époque, la Chine qui avait pourtant d'autres problèmes, avait émis une protestation officielle.

Le film est de l'époque « Pré-code », c'est à dire avant que Hollywood ne se dote de règles strictes de bonne conduite sur les écrans de cinéma, ce qui conduisit les auteurs à, je ne résiste pas à l'expression, se brider question sexe, violence et politique. La réplique provocante sera coupée par la suite, ce qui est bien dommage parce qu'elle est, à sa façon, un sommet du film. Le racisme brut qu'elle exprime se retrouve dans la distribution puisque les rôles de vilains chinois sont tenus par des occidentaux (Karloff et Loy qui joue sa fille), ainsi que dans une étrange hiérarchie qui voit les asiatiques avoir des serviteurs noirs, que je me permettrais d'appeler noirs-potiches car ils ne disent rien et sont disposés dans l'image comme autant d'éléments de décor. Lors de la scène de l'opération, ils sont même debout sur des socles. Révélateur également d'autres fantasmes, tous ces figurants sont magnifiquement musclés et ne portent que des pagnes. Ce qui n'empêche pas les héros, blancs, de les assommer d'un revers de main. Le lecteur perspicace l'aura compris, The mask of Fu Manchu est une série B. Produite pourtant par la MGM dont ce n'était pas trop le genre, c'est une série B très soignée, bénéficiant du luxe induit par la politique de prestige de la maison mère, et du talent de ses collaborateurs fétiches, en particulier Cédric Gibbons à la direction artistique, Warren Newcombe aux effets spéciaux (il signera plus tard ceux de Forbiddden planet en 1956) et Adrian aux costumes. Série B néanmoins avec ses 68 minutes bien tassées et ses ressorts feuilletonesques, ses intérieurs anglais dépouillés (et platement filmés) alternant avec la sophistication du repaire de Fu Manchu. C'est là que l'imagination se déploie sans retenue : vastes espaces de studio, surfaces immaculées et luisantes de faux marbre, de verre et d'acier poli, machines infernales aux lignes élégantes, architectures art-déco orientalisantes, compositions équilibrées façon expressionnisme allemand, luxe satiné des costumes, noir et blanc vibrant de la lumière de Tony Gaudio (Chef opérateur du Robin Hood de Curtiz et du Hight Sierra de Walsh).

L'intrigue tourne autour du trésor de Genghis Kahn que les anglais s'en vont piller en toute bonne conscience pour empêcher que Fu Manchu ne s'empare du cimeterre et du masque d'or du grand roi. Les scénaristes mélangent sérial, aventures et un peu de science-fiction avec le rayon électrique que Fu Manchu dirige de son ongle. Soulèvement indigène et occultisme sont également au rendez vous, mais ce n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est la prestation déchaînée de Karloff avec son accent amélioré d'un cheveux sur la langue (unique) et quelques scènes radicales mêlant sadisme et érotisme. Le papa de l'héroïne est placé sous une cloche géante actionnée par deux noirs-potiches tandis que le docteur diabolique lui fait boire de l'eau salée. Un autre vaillant explorateur est placé entre deux plaques munies de pointes. Tant qu'à la confection du sérum empoisonné... Le sommet est atteint quand le jeune premier, bien inconsidérément, se jette dans la gueule du loup. La fille de Fu l'emmène alors dans les souterrains, lui fait arracher la chemise (joli torse) et fouetter par ses deux serviteurs (noirs bien sûr). Admirable plan où elle s'excite « Plus vite, plus vite ». Puis elle le fait détacher et installer dans un de ces lits qui n'ont existé qu'à Hollywood, satin, estrade, pour lui tripoter le poitrail. J'imagine que c'est le genre de scène qui devait électriser Jean Boullet. Il faut avoir vu cela une fois dans sa vie. Il s'en dégage une poésie érotique qui transcende le matériau de départ. Le film souffre pourtant des prestations médiocres des héros « occidentaux ». Il aurait pu sans cela prétendre au rang d'un King Kong (1933) ou d'un Island of losts souls (1933). Finalement, les gentils s'emparent du rayon de la mort et déciment sans remords à coup d'arcs électriques la masse des jaunes séditieux. Mais le redoutable docteur est-il véritablement mort ? C'est le bonheur !

Photographie : collection personnelle

A lire sur The ligue of deads films en anglais avec vidéo

Sur Only the cinéma en anglais avec photographie du torse du héros.

Sur Black Hole avec plein de très belles photographies

17:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : charles brabin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/07/2011

Jeunesse d'un X-man

Après le soir au fond de mon lit

je regardais le plafond

je testais mes pouvoirs

j’avais un laser si je me concentrais

qui me sortait par les yeux

je pouvais tuer des gens

j’étais un dieu

et je m’endormais comme ça content

j’étais heureux

Mendelson

Quand j'étais jeune adolescent, je liais les histoires de super-héros dans Strange, Spécial Strange et Titans, publiées par les éditions Lug. Elles étaient les pionnières, non sans mal avec la censure, de la diffusion des Marvel Comics en France. Les X-menont vite fait partie de mes séries préférées. Les dessins de Jack Kirby, Neal Adams, plus tard de John Byrne, étaient souvent splendides, pleins de rêve et de de drame. Les histoires de Stan Lee et surtout Chris Claremont, en ces temps où tout était encore à peu près simple et linéaire jouaient à fond le phénomène d'identification avec la bande de jeunes gens, jeunes mutants aux super-pouvoirs de l'école du professeur Charles Xavier. Leur statut de parias en butte à la crainte et à la haine de leurs contemporains permit de développer une parabole simpliste mais efficace sur la racisme et la tolérance, avec un sous-texte fort mêlant la lutte pour les droits civiques (la série commence en 1963) et la Shoah. Ceci donna à la série une intensité inédite dans le genre. C'est dans les X-men que j'ai vu du sang pour la première fois. C'est dans les X-men que j'ai vu mourir un super-héros, bien avant que cela ne devienne à la mode.

Dessin de John Byrne (DR)

Au début des années 80, l'adaptation au cinéma de ce genre d'histoires restait du domaine du fantasme. Les effets spéciaux n'étaient pas encore au niveau du délire des dessinateurs. Le maximum que l'on ait atteint, ce sont les deux Superman de Richard Donner et Richard Lester avec en 1990 le Darkman de Sam Raimi. Toutes les autres tentatives, faute de budget comme de talent rivalisent de ringardise. Ah ! La chemise de Hulk qui craque dans le dos... Il faut attendre les années 90, le succès des deux Batman de Tim Burton puis le développement des effets numériques pour voir arriver dans les années 2000 les super-héros Marvel. Cette fois, les budgets sont conséquents, les réalisateurs ont un certain poids (Raimi à nouveau, Bryan Singer, Ang Lee) et les acteurs un certain renom (Éric Bana, Kristen Dunst, Nick Nolte, Edward Norton, Mickey Rourke ou Tim Roth). L'approche est radicalement différente de celle des années 80 mais moi, par contre, j'ai pris quelques années et je ne suis plus trop sensible à ces débauches spectaculaires.

D'autant que côté bandes-dessinées, l'univers Marvel est devenu depuis une vingtaine d'années une formidable machine à pognon et un foutoir gigantesque. On exploite des franchises (rien que le mot) et cet univers plutôt cohérent est disloqué au rythme des révisions, relectures, « reboots », univers parallèles, origines redites et réécrites, les « whaf if ? », les « pourquoi pas », les n'importe quoi. Ouaip, le vieux schnock vous parle d'un temps où, d'une série à l'autre, une narration linéaire se tenait et c'était original. Un temps où les personnages grandissait et vivaient presque comme vous et moi. Je suppose que je me suis lassé.

Revenons au cinéma. Quand Brian Singer a été annoncé pour prendre les rênes de l'adaptation des X-men, j'étais quand même motivé. Le souvenir de Usuals suspects(1995) associé à mes souvenirs de lectures. Bonne pioche. Le film et sa suite directe restent le meilleur de ce qu'a donné le genre en ce qui me concerne. Singer et ses scénaristes Tom DeSanto et David Hayter ont modernisé juste ce qu'il faut (les costumes), s'appuyant sur quelques éléments forts de la saga : la personnalité complexe du super-vilain Magnéto, la dramatique histoire du Phénix noir et la chasse aux mutants orchestrée par des politiciens sans scrupules avec donc les sous-textes afférents. Singer a su préserver son style visuel proche du film noir et greffer son obsession de la seconde guerre mondiale et du nazisme via les origines de Magneto rescapé des camps. Et puis, Singer a réuni une belle distribution qui fait la part belle à de bien jolies actrices : Halle Berry, Rebecca Romijn et surtout Famke Janssen.

Elle, je lui voue un culte depuis que je l'ai découverte en robe de soirée rouge dans le bateau de croisière de Deep rising (Un cri dans l'océan – 1998) de Stephen Sommers (autre espoir déçu de cette époque). Avant, agent russe, elle avait en une scène mémorable tenté d'étouffer Pierce Brosnan – James Bond entre ses superbes cuisses. Une véritable héroïne B. Après, je regrette qu'elle n'ait pas eu de rôles plus consistants. Sous employée, je la rêve encore chez un Tarantino ou un Carpenter. Ici, elle rend parfaitement les nuances du personnage de Jean Grey, prise entre deux hommes (Cyclope et Serval-Wolverine), bras droit du professeur Xavier, détentrice d'un pouvoir qui va se révéler terrifiant et finalement la détruire. Famke (qui signifie « petite fille ») Janssen apporte au personnage une classe certaine, l'intensité nécessaire de ses grands yeux et surtout ses lignes impeccables. Elle est l'incarnation rêvée des dessins de John Byrne, un maître. Puissance et séduction. Un grand fantasme.

D'un autre côté, Brian Singer butte sur deux écueils. D'abord, le trop connu syndrome hollywoodien du « toujours plus ». Les équipes de X-men ont changé au fil du temps. Mais toujours, elles sont restée à 5 ou 6 personnages. Stan Lee le créateur et Chris Claremont savaient alors qu'ils ne pouvaient pas développer un minimum plus de caractères sur des épisodes de 20 pages. Singer le sait sans doute, mais il ne résiste pas à l'envie, au plaisir gamin, de mettre du mutant un peu partout. Résultat : les équipes ne correspondent plus à leurs modèles dessinés et faute de personnages un minimum écrits, certains héros ne font que de la figuration plus ou moins intelligente. D'autre part le succès de Wolverine (moi j'ai l'habitude de Serval) malgré le talent relatif de Hugh Jackman déséquilibre rapidement la série en sacrifiant le personnage de Cyclope. Scott Summers, l'homme au rayon oculaire destructeur, l'amoureux de Jean Grey, était le chef de l'équipe, le pivot de l'histoire et son amour tragique avec Jean était centrale. Singer ne semble pas savoir quoi faire de ce héros et le confie au fade James Marsden qui a de moins en moins de présence à l'écran et est vite liquidé dans le troisième volet. Il est carrément oublié dans le nouveau film censé raconter la formation de la première équipe. Pauvre Scott, moi je ne t'ai pas oublié.

X-men : first class (2011) de Matthew Vaughn, est donc le film des origines. La jeunesse du professeur Xavier et de Magneto, comment ils se sont connus, les amis qu'ils ont été et comment leurs routes se sont séparées. La formation des X-men. Le film voit le retour de Brian Singer qui avait du laisser le troisième épisode que l'on dit assez mauvais à Brett Ratner. Singer est cette fois scénariste et producteur. La théorie des auteurs me pardonne, on sent sa patte d'autant que Vaughn est pour moi l'auteur d'un calamiteux Stardusten 2007. La première scène devant le portail du camp de concentration reprend celle du tout premier film, comme pour effacer les errances passées et remettre les pendules à zéro. Peut être faut-il y voir cette obsession bien américaine du recommencement, le remake, la seconde chance, du passé faisons table rase et toutes ces sortes de choses, qui puise dans les racines des pères fondateurs, de la conquête de l'Ouest et de la nouvelle frontière. Pourtant, Singer et Vaughn ne font que reproduire ce que le premier film avait déjà accompli. mêmes qualités, mêmes défauts, même équilibre précaire entre l'hypertrophie spectaculaire et l'ambition de profondeur des personnages, même grand écart entre respect de l'œuvre originale et trahison commerciale.

Côté plus, le trio Michael Fassbender, James McAvoy et Kevin Bacon qui s'est visiblement régalé avec son personnage de méchant, fonctionne très bien avec en filigrane ce que certain(ne)s voient comme une relation homosexuelle (c'est parfois troublant). Le contexte historique de l'action du film qui se déroule pendant la crise des missiles de Cuba, ce qui donne un cachet indéniable au film et de savoureuses scènes chez nos amis rouges, associé à l'importance de la seconde guerre mondiale comme traumatisme d'origine. Deux bien jolies femmes, Rose Byrne et surtout January Jones en Emma Frost, reine blanche maléfique au ravissant costume de dominatrice qui rappelle une certaine Mrs Peel dans un épisode avec un autre club des damnés. Quelques passages bien tendus, avec finalement un minimum d'effets spéciaux (La visite au banquier suisse, très bondienne, la scène du café en Amérique du Sud, la mort de Bacon). Visuellement, le film retrouve le charme des bandes dessinées, coloré et épique, cadrages amples, aidé par un montage peu original mais carré.

Côté moins, la bande d'adolescents n'a rien à voir avec l'équipe d'origine à l'exception du Fauve. Ils sont peu réussis, ternes, un peu trop modernes et en proie à des ficelles narratives en forme de câbles. Côté méchants, c'est pareil, Azazel ressemble à une silhouette de carton et l'acteur Jason Flemyng a bien du mérite de rester ainsi impassible dans le sous marin immaculé de Shaw. Directement liés, les problèmes de scénario échouent à résoudre les multiples intrigues parallèles tournant autour des conflits entre les uns et les autres. Au fond, le commencement reprend la continuité, ouvrant la porte à de nouveaux développements. Ce n'était pas malin d'avoir tué tant de monde dans le troisième épisode. Nous pourrons donc rêver à un metteur en scène ayant envie de faire un X-men déficitaire que l'on rigole un peu.

Photographies : © Twentieth Century Fox France

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : matthew vaughn, brian singer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2011

Le lion, sa cage et ses ailes

Montbéliard n'évoquait pour moi jusqu'à présent qu'une savoureuse saucisse. Mais le cinéma et la poésie élargissent le champ de notre connaissance et je sais désormais que la riante cité du Doubs est un bastion de Peugeot avec les usines de Sochaux toutes proches. Voitures, vélos, moulins à cafés et salières design, Montbéliard et Peugeot, c'est comme Clermont-Ferrand et Michelin (tout pour la bagnole), avant que le court-métrage ne vienne renouveler l'image de la ville. Mais ceci est une autre histoire. Restons en à Peugeot, la firme au lion agressif, ses immenses usines, la cage, la chaîne telle qu'on l'a figée dans l'imaginaire collectif de la geste ouvrière ; et ses ailes, les milliers de travailleurs immigrés venus d'Europe du sud et de l'est, du Maghreb et d'ailleurs pour fraiser, sertir, emboutir, peindre, transporter, s'activer sur la machine géante, emblème des fameuses trente glorieuses françaises. Le lion, sa cage et ses ailes. Entre 1975 et 1977, Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti sont venus à Montbéliard avec un projet : faire un film avec les travailleurs migrants du pays, « Un film, le vôtre » disaient les affichettes placardées par Gatti pour solliciter les ouvriers. Un projet dans la lignée du cinéma engagé de cette époque, un cinéma qui se veut autre comme celui du groupe Medvedkine et de Chris Marker, celui du groupe Dziga Vertov et des expériences vidéo de Jean-Godard, celui de Jean-Louis Le Tacon, l'expérience de Gébé et Jacques Doillon avec L'an 01. Un cinéma qui veut changer de forme pour aborder d'autres fonds, montrer ce que l'on ne montre pas d'habitude, donner la parole à ceux maintenus dans le silence. Un cinéma rendu possible par l'émergence de la vidéo légère (toutes choses relatives aujourd'hui). Un cinéma longtemps oublié et opportunément ressortit par les éditions Montparnasse.

Le lion, sa cage et ses ailes, ce sont avec le recul deux objets distincts. Il y a le film – projet politico-artistique basée sur cette idée forme (votre film), un film fait par les ouvriers venus de huit nations différentes. Il y a le film documentaire d'Armand Gatti avec ses images et ses sons, le film du dramaturge, poète, résistant, déporté, réalisateur de L'enclos (1961), journaliste, fils d'un éboueur anarchiste et d'une femme de ménage franciscaine. Les deux films ont la même composition en huit épisodes de durées différentes : Montbéliard, Le premier mai film polonais, Arakha film marocain, L'oncle Salvador film espagnol, La difficulté d'être géorgien film géorgien, La bataille des 3 P film yougoslave, Montbéliard est un verre film italien et La dernière émigration en guise conclusion. Ces deux films ne se rejoignent pas de la même manière, ni aujourd'hui, ni, j'en suis persuadé, à l'époque.

Photographie capture DVD Ed Montparnasse

13:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : armand gatti, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/07/2011

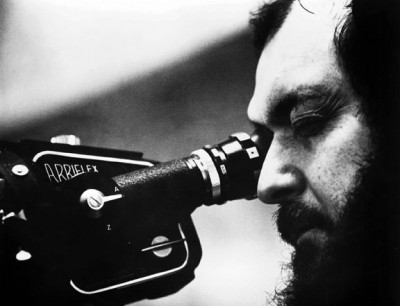

L'expo Kubrick

Le dos douloureux, je me suis rendu lors de mon périple parisien dans l'enceinte de la Cinémathèque Française. C'est une première pour moi en ce qui concerne le site de Bercy. J'ai donc parcouru les salles de l'exposition consacrée à Stanley Kubrick (jusqu'au 31 juillet). C'est également la première fois que je vois une exposition de ce genre et, ma foi, je l'ai trouvée très équilibrée, ni trop légère, ni trop dense. Carrée et méticuleuse à l'image de son sujet, kubrickienne, quoi. Pour qui s'intéresse à l'œuvre du grand homme, c'est une plongée assez troublante côté atelier, un atelier bien fournit pour un homme très féru de technique. Tout y est me semble-t'il (sauf peut être l'expérience avortée de western avec Marlon Brando) : les débuts dans le photojournalisme, les courts métrages, le film renié (Fear and desire – 1953) avec extrait, les scénarios annotés, des plannings journaliers, les documents promotionnels, les affiches, la tunique de Crassus, les essais avec Sue Lyon en couleurs, le scaphandre de Bowman, la canne-épée d'Alex, le couteau de Wendy, le casque de Joker, les masques d'Eyes wide shut (1999). Collections d'accessoires divers et variés pour les fétichistes dont je fais partie, notamment les objectifs utilisés par le réalisateur, les croquis de préparation de Ken Adams sur Dr Strangelove (Dr Folamour – 1964) et les projets avortés d'Aryan papers et du Napoléon avec la documentation impressionnante réunie sur le sujet. Et puis plein d'extraits et les interventions, entre autres, de Steven Spielberg (A ma grande joie, il y a une partie consacrée à A.I.(2001)), Martin Scorcese et Woody Allen.

Méticuleux donc, le nombre réduits de films réalisés par Kubrik permettant une approche étendue individualisée. Mais troublante aussi parce que j'ai toujours cette impression d'être comme un pilleur de tombe, de me glisser sous la table de l'illusionniste pour surprendre les trucs. Heureusement les films résistent et dans le cas de Kubrick, ils résistent même bien. Disons que j'ai un rapport ambigu à cette part de la création qui devrait peut être rester enfermée dans l'atelier, le studio ou le bureau de l'artiste. Car tout est exposé, les raccords, les bricolages, les trompe l'œil, les ratés et les ratures. Et cela se traduit chez moi par un phénomène que j'ai déjà observé dans d'autres musées, du cinéma ou d'autre chose. Tout y est plus petit que dans les films, tout y est comme terni par le temps, même les masques récents du dernier opus. Ce qu'il manque, c'est à la cuirasse de Crassus la prestance et la carrure de Laurence Olivier. Il manque au scaphandre de Bowman, outre quelques voyants sur le bras, la lumière de Geoffrey Unsworth et le 70 mm. Et je pense à une phrase entendue dans un documentaire présenté dans une autre exposition consacrée à l'art Dogon (jusqu'au 24 juillet au musée du Quai Branly) : « Car un masque qui ne danse pas [...] n'est plus qu'un morceau de bois mort ».

Le site de l'exposition

Photographie : DR source Rama screen

11:28 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : stanley kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/06/2011

Musique et cinéma selon Inisfree - partie 2

Suite et fin de la sélection musicale avec un salut à Clarence "Big Man"Clemmons.

22:28 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : david maysles, albert maysles, charlotte zwerin, chris hilson, bruce springsteen, john ford, tsui hark, henry selick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2011

Musique et cinéma selon Inisfree - partie 1

Le bon Dr Orlof nous propose une liste de dix films musicaux (au sens large heureusement) suite à celle de Timothée de Fenêtres sur cour et à l'occasion de la fête de la musique. Je ne résiste donc pas et m'en vais élargir encore le sens, histoire de ne pas retomber sur les mêmes titres que mon collègue car il a un goût certain, le bougre. Néanmoins vous ne couperez pas à une nouvelle diffusion du Dancing in the dark à Central Park, c'est au-dessus de mes forces. Merci à Bruno pour la première vidéo.

22:34 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michael cimino, john ford, vincente minelli, henry c. potter, jean renoir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/06/2011

Une lettre

Blow Up de l'ami Luc Lagier sur le site d'ARTE propose très régulièrement de bien belles vidéos sous forme de portraits, évocations et lettres dont celle-ci adressée à Steven Spielberg par Joseph Morder que je ne résiste pas à l'envie de transmettre pour d'évidentes raisons.

10:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : joseph morder, steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2011

Le long voyage

Amicalement dédié à Édouard qui m'a opportunément rappelé que je lui devais un Weir, et à Christophe dont le texte m'a fait prendre le chemin de la salle de cinéma.

Comme le précédent Master and commander (2004, déjà), The way back (Les chemins de la liberté – 2010) de Peter Weir m'a quelque peu pris par surprise. Enfin presque. J'avais lu il y a quelques années le livre A marche forcée de Slavomir Rawicz paru en 1956 et dont on nous apprend aujourd'hui qu'il ne serait pas si autobiographique qu'annoncé. Ce récit m'avait emballé et je me demandais en le lisant ce que donnerait à l'écran cet incroyable voyage d'une poignée d'évadés du Goulag qui franchirent dans les années 40 quelques milliers de kilomètres, depuis le cercle polaire jusqu'à l'Inde via la Sibérie, le lac Baïkal, le désert de Gobi et l'Himalaya. Tout cela sans le moindre équipement et à pied. Et bien voici un film comme on ne s'attend plus à en voir, alliant une maîtrise technique très moderne à une esthétique d'un beau classicisme, une épopée grandiose sachant rester malgré tout à dimension humaine. Peter Weir montre une nouvelle fois qu'il est le brillant continuateur du cinéma de David Lean, en ce sens qu'il équilibre parfaitement le spectaculaire et l'intime. Il sait faire ressentir la fragilité de l'homme au sein d'une nature immense, comme les marins anglais en plein océan ou la famille Fox sur la Mosquito Coast. Mais cette nature, contrairement aux visions mystiques plus en vogue, ne possède cette grandeur que par rapport au regard humain qui reste la mesure de toute chose, comme dans le cinéma de Howard Hawks. La nature est indifférente c'est à dire qu'elle est tour à tour bienveillante et hostile, déchainant tempêtes de sable et de neige, offrant oasis et nourriture. A l'homme d'apprendre à la connaître et de se révéler en l'affrontant ou en s'en servant, non pour de fumeux motifs spirituels mais parce qu'elle est là et qu'il en fait partie. Ainsi la tempête de neige lors de l'évasion favorise la fuite du camp en dissimulant les fugitifs, mais elle gèle les plus faibles. Ainsi l'on trouvera dans la campagne la citronnelle contre les hordes de moustiques. Tout dépend des actes humains. De leurs aptitudes. A la question « Pourquoi aimez vous le désert ? », Lawrence d'Arabie répondait : « Parce que c'est propre ». Façon de dire que la confrontation est nette, pas comme entre les hommes.

Cette approche permet à Weir d'éviter les écueils de l'adaptation. En premier lieu la dimension politique. Le Goulag est décrit en quelques traits puissants et justes pour qui a lu Alexandre Soljenitsyne ou Varlam Chalamov, sans entrer dans les détails ni donner lieu à un quelconque réquisitoire. Les hiérarchies au sein des prisonniers, l'absurdité des travaux, le poids de la bureaucratie que Mr Smith joué par Ed Harris retroune à son profit pour convaincre l'officier responsable d'abriter la colonne de prisonniers décimée par le blizzard, la spécificité de ces camps par rapport aux camps nazis et cette étrange décontraction slave, tout est montré en quelques plans limpides. Le personnage de Valka joué par Colin Farrel (Il force un peu quand même), qui reste fidèle malgré tout à Staline qu'il s'est tatoué sur le corps apporte une amusante dose d'ambiguïté tout en sachant révéler une véritable sensibilité. Mr Smith, de son côté, est un américain séduit par l'idéologie communiste, ce qui justifie les problèmes de langage (tout le monde parle anglais) et désamorce le fait de faire jouer ces personnages par des stars américaines. D'une façon générale, ces conventions hollywoodiennes passent bien, comme quand James Stewart jouait un allemand dans The mortal storm (1940) de Borzage. The way back n'est pas un film à charge, mais avant tout une aventure humaine qui pourrait prendre un autre cadre sans changer fondamentalement. On pourra éventuellement reprocher le traitement du groupe de polonais, dont les individualités ne sont pas assez travaillées, à l'exception de Janusz joué par Jim Sturgess qui rend avec force sa détermination à rentrer chez lui. Il est plus difficile de caractériser les autres. Une chose que Hawks, même sur des rôles mineurs, faisait parfaitement dans des films épiques et élégiaques comme Red river (La rivière rouge – 1946) ou The big Sky (La captive aux yeux clairs – 1952). Ceci mi à part, Weir enchaine les étapes sur un rythme posé mais régulier, sachant mettre en valeur les vastes paysages traversés avec la photographie sophistiquée de son complice de toujours, Russel Boyd. Il utilise avec discrétion les effets numériques intégrés et invisibles et fait avancer son récit par l'enchainement des obstacles et la résolution des problèmes, jusqu'à un final onirique et plein de mélancolie et de tendresse. Un beau film harmonieux et plein de souffle que vous avez sans doute raté en salle ce qui est bien dommage, mais qui sort en DVD. C'est l'occasion.

Le DVD

Le livre de Slavomir Rawicz

Photographie © Metropolitan FilmExport

21:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : peter weir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2011

Les joies du bain : La reine de Saba

Amicalement envoyée par Gérard Courant, Gina Lollobrigida prend un bain espiègle dans le peplum à grand spectacle de King Vidor, Solomon and Sheba (Salomon et la reine de Saba- 1959). Elle s'y amuse certainement plus que Cléopâtre. Notez le joli diadème en forme de serpent.

16:22 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : king vidor, gina lollobrigida | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/06/2011

Gunnar Fischer 1910 - 2011

09:30 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gunnar fischer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/06/2011

Le cinéma de Nurith Aviv

L'un des grands plaisirs que j'ai à collaborer au site Kinok, c'est celui de pouvoir découvrir une œuvre comme celle de Nurith Aviv. Un cinéma, documentaire ici, vers lequel je ne crois pas que je serais allé de moi-même, moi le cinéphile pétri des âges d'or hollywoodiens et italiens, des cinémas de John Ford et de François Truffaut (qui n'aimait guère le documentaire). Pour arriver au cinéma de Nurith Aviv, de moi-même, il m'aurait fallu surmonter quelques méfiances, quelques perplexités sur une forme, l'essai documentaire ; un style, dépouillé, posé ; et une thématique, la langue. Plus particulièrement l'hébreu avec le rapport complexe nourri d'histoire, de religion, de poésie et de politique, qu'entretiennent avec lui ceux qui le pratiquent, le parlent et l'écrivent aujourd'hui. Il aurait fallu laisser pleinement s'exprimer la « soif du spectateur pour une réflexion vivante sur les dimensions essentielles de la vie » comme l'écrit Thierry Garrel. L'on conviendra, à moins d'une foi un peu naïve en la nature humaine, que cette soif puisse avoir besoin d'un coup de pouce. Mais alors quelle joie ! Car la découverte des films de Nurith Aviv est une joie, un bonheur. A ce point, je me dis que le mieux à faire pour écrire sur ces films, c'est de balayer les méfiances, les réticences et les hésitations qui en tiendraient éloigné. Inutile de discourir sur le fond, sauf pour un spécialiste de la question, inutile de paraphraser un discours mûrement réfléchi, documenté et minutieusement structuré, qu'un travail de cinéaste a rendu on ne peut plus clair. « Il faut rassurer » disait Nanni Moretti. Rassurer pour assurer que les cinq films qui composent le beau coffret proposé par les éditions Montparnasse sont convaincants dès les premières minutes. Convaincants, séduisants, passionnants. Pas une minute d'ennui sur l'ensemble. Nurith Aviv sait filmer des gens passionnés, écrivains, professeurs, chanteurs, actrices, poètes et poétesses qui parlent avec passion de leur(s) langue(s), de leur rapport à l'hébreu. Comment ils y sont venus. Comment ils le pratiquent. Comment ils l'écrivent, le chantent, le parlent, le déclament. Et la force de cette passion, si bien captée par la réalisatrice nous touche en plein, directement, complètement. Car au-delà de l'hébreu, c'est de notre rapport avec notre langue, maternelle et/ou pratiquée dont nous parle Nurith Aviv. Merveille de film que celui qui installe une telle relation entre lui et le spectateur. Miracle de ce cinéma qui parie sur l'intelligence, sur la soif d'une réflexion vivante.

Nurith Aviv est née à Tel-Aviv en 1945, elle est la première femme à avoir été officiellement reconnue chef opérateur par le CNC en 1975. Elle a signé les images de nombreux films d'Agnès Varda, Jacques Doillon, Amos Gitaï ou René Allio. Nurith Aviv est passée à la réalisation de documentaires en 1989 avec Kafr Qara, Israël. Elle enseigne également à la FEMIS, en Allemagne, terre natale de ses parents et en Israël. A partir de 2004, elle entame une série de films autour du langage et de l'hébreu comprenant Traduire (2011), Langue sacrée, langue parlée (2008), L'alphabet de Bruly Bouabré (2004) et Misafa Lesafa (D'une langue à l'autre – 2004), réunis ici avec Vaters Land / Perte (2002) qui peut se lire comme une introduction à l'ensemble.

De son travail sur la lumière, elle conserve le goût de l'image belle sans effets d'éclairages, des cadrages fixes qui saisissent l'intervenant dans son milieu intime, la maison, le salon, la bibliothèque, à une juste distance pour former un portrait, assez près pour saisir les émotions qui traversent les visages, l'éclat des yeux. Sobre et rigoureuse, elle utilise des dispositifs très simples (le long panoramique en train de Vaters Land / Perte, les ouvertures en fondu de Traduire). Dans ce cadre, serein, posé et chaleureux peut se déployer la parole de chacun et le spectateur peut construire sa propre réflexion à partir des différentes expériences relatées.

Photographie : capture DVD Montparnasse

22:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nurith aviv | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2011

Les fantômes de Bernard Herrmann

Quelques morceaux superbes du compositeur Bernard Herrmann interprêtés au piano par Stephan Oliva sur de bien belles images (via Charles Tatum, merci).

23:07 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bernard herrmann, stephan oliva | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |