11/01/2013

Le sadisme par l'exemple

Plaisir à trois est tourné au même moment que La comtesse perverse en 1974 avec quasiment la même équipe. Mêmes acteurs principaux, production de Robert de Nesle, Gérard Kikoïne au montage, Gérard Brissaud à la photographie, Michel Condo au son, Jesús Franco se réservant les scénarios, aidé pour les dialogues de ce film par Alain Petit qui alterne clichés crus dans les scènes de sexe et jolies variations sur la philosophie sadienne dans les scènes de repas. On retrouve une grande et belle demeure isolée, un coupe adepte du Divin Marquis, une proie innocente après un coup d'essai, un sous sol inquiétant aux éclairages psychédéliques et un mélange détonnant d'érotisme et d'étrange. Versant cinéphile, le scénario mêle des éléments venus de chez Hitchcock et Clouzot via Boileau-Narcejac (Machination, psychiatrie dispositifs voyeuristes) à des réminiscences classiques de House of Wax (L'homme au masque de cire – 1953) d'André de Toth et de Il Mulino delle donne di pietra (Le moulin des supplices - 1960) de Giorgio Ferroni. Au jeu des correspondances, même s'il est peu probable que Brian De Palma ait vu ce film, le dispositif central de Plaisir à trois est étonnamment proche de celui de Body double (1984). Je n'en dit pas plus.

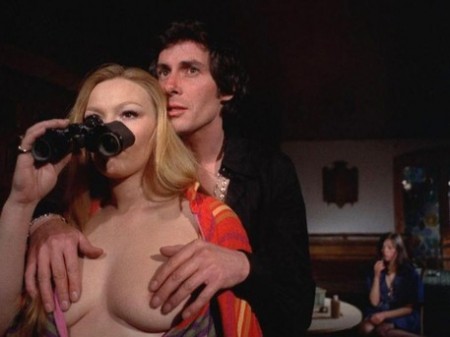

Alice Arno campe donc avec sa féminine assurance la belle Martine Bressac qui sort de clinique psychiatrique après avoir émasculé un amant, geste malheureux. Considérée guérie mais fragile, elle retrouve son époux attentionné, Charles, joué par un Robert Wood plutôt bien cette fois même si sa garde robe ne s'arrange pas. Et le couple de renouer avec ses jeux à base de soumission, fouets et tout l'attirail. Charles propose d'assouvir leurs pulsions en séduisant l'innocente Cécile que campe avec ardeur Tania Busselier. Une trame simple mais ouverte à tous les possibles, surtout pour l'esprit audacieux de Franco.

A ce trio de base s'ajoute quelques magnifiques personnages déviants : Howard Vernon en chauffeur stylé et dévoué (un peu en retrait cette fois, Vernon), l'incroyable Alfred Baillou en Malou, jardinier nain et bossu, étrange faune jouant de la flûte assis dans les arbres, pure créature poétique en adoration devant sa maîtresse, et puis Lina Romay dans un personnage complètement barré, Adèle, une protégée de Martine simple d'esprit qui ne s'exprime que par petits grognements et soupirs. Adèle a sa robe et ses bas filés qui tiennent par des ficelles, elle est le pendant de Malou et partage les jeux et les extases du couple, y compris les morsures du fouets de sa maîtresse. Franco laisse intelligemment de larges zones d'ombre sur Adèle et offre à sa muse un rôle magnifique dont Romay s’acquitte avec talent.

Le film, moins connu, surprend et séduit par son homogénéité et sa beauté formelle. La photographie est particulièrement soignée, jouant sur les teintes chaudes et les ambiances d'intérieur sophistiquées (filtres rouges, compositions orangées, jeu sur les couleurs primaires, vives). Par contraste, les extérieurs sont illuminés de soleil et le jardin des délices de la villa fait pendant au sous-sol angoissant où Martine se livre à sa créativité macabre. Le plus remarquable est la mise en scène des jeux sadiens, en particulier la scène où le couple, assisté par Adèle, observe Cécile se caressant seule dans sa chambre depuis une maison voisine. La température monte et la scène s'intensifie en mettant en jeu voyeurisme, sadisme, soumission et rapports dominants-dominés. Sur une musique un peu étrange, c'est un morceau de bravoure à la progression et au montage virtuose. Par la suite, Franco organise avec beaucoup de soin les variations sur ces rapports (la longue scène de jeu où chacun tour à tour doit se soumettre aux caprices des autres, toutes ces scènes où il y a toujours quelqu'un pour regarder ce que font les autres) et se plaît à les bouleverser jusqu'au final...

Pour la bonne bouche, on gardera les tenues très années 70, les couleurs excentriques, les voiles transparents pour les femmes, les chemises échancrées pour Robert. Et l'on sera indulgent pour quelques défauts habituels, quelques coups de zoom, quelques mises au point hasardeuses et cette difficulté que Franco a de lâcher sa caméra qui l'amène à faire parfois durer certains plans un peu plus longtemps que nécessaire.

Photographies : capture DVD Artus

06:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/01/2013

Le plus joli des gibiers

Dans La comtesse perverse (1974), le comte Zaroff se nomme Ivana qui est jouée par Alice Arno. Elle entretient la tradition en habitant une vaste et étrange demeure sur une île isolée où elle organise la chasse au plus dangereux gibier du monde. Elle aussi expose ses trophées dans son salon et chasse à l'arc. Pour pimenter la sauce, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'issue de la chasse, le gibier est proprement rôti puis dégusté « à la plancha ». A vrai dire, il y a aussi un comte Zaroff qui s'appelle Rador et est un époux dévoué joué avec délectation par Howard Vernon, et c'est lui qui officie aux cuisines. Comme nous sommes chez Franco, la proie est lâchée nue dans l'île et la comtesse la poursuit dans le même tout simple appareil.

La vision d'Alice Arno, arc en bandoulière et vêtue d'un simple médaillon entre ses seins généreux, coursant Lina Romay ne portant qu'une paire d'espadrilles, fait partie des incontournables du maître. Et chez Franco, le plaisir de revisiter ses classiques passe par rendre clairement explicite tout ce qui était implicite dans la version de 1932 signée Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, c'est à dire la dimension sexuelle tendance sadique du récit. La chasse excite le couple aristocratique et avant Thanatos, place à Éros. Comte et comtesse se livrent à des jeux à trois avec leurs victimes désignées et plus ou moins consentantes. Et puis avec un réjouissant humour noir, l'on fera déguster à la nouvelle proie une tranche (superbes côtes de bœuf saignantes à point) de celle qui l'a précédée.

Le film est bien construit, s'ouvrant sur l'évasion de Carole recueillie terrorisée par un couple (Robert Wood, maillon faible un peu absent, et Tania Busselier impeccable) qu'elle ignore être les pourvoyeurs des Zaroff en chair fraîche. Flashback explicatif et retour à la case départ pour la pauvre Carole. Puis passage de relais à l'innocente Sylvia, jouée avec une authentique ingénuité par Lina Romay, somptueuse, filmée très nature mais dont le rôle est peu développé. Seconde chasse qui ne s'achèvera pas comme prévu.

La comtesse perverse est un terrain de choix pour Franco qui greffe sur la trame classique son réjouissant mauvais esprit et son érotisme cette fois complètement débridé, époque oblige, qui éclate en images fortes et en dialogues à double sens, savoureux. Plans vertigineux de l’étrange demeure (El Xanadu due à l’architecte Ricardo Bofill) avec cet escalier raide que l'on monte, intérieur rouge sang avec cet escalier en zig-zag que l'on descend, ambiance surréaliste du repas, longs plans de Lina Romay vêtue d'une robe légère à la proue d'une barque, Alice et son arc, la traque dans les hautes herbes. Pourtant, le film déçoit un peu car la mise en scène est irrégulière. L'arrivée sur l'île de Carole est interminable, comme la scène de triolisme avec gros plan sur les fesses d'Howard Vernon (Est-ce bien lui ?). Elle manque de véritable intensité et s'étale complaisamment, inférieure à celle de Plaisir à trois. La chasse en elle-même s'en tient à son idée visuelle mais n'offre aucun développement. Passé l'effet de surprise et l'admiration des courbes des comédiennes, on s'ennuie vite. Franco ne traite pas l’action en elle même, ce qui peut être volontaire, mais du coup on ne frémit guère pour la belle héroïne. Et surtout, le retournement final, outre la piètre prestation de Robert Wood, arrive comme un cheveux sur la soupe, sans (presque) aucune préparation. Peut être conscient du problème, Franco donne le mot de la fin à Vernon pour une réplique... aux petits oignons et termine son film plaisant quand même par un pied de nez.

Photographie ARTE avec article d'Olivier Père

06:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2013

L'égérie

Lina Romay - Source Tikagedon

06:10 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lina romay, jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2013

Le sourire de la Vénus en fourrure

Venus in furs est l'une des œuvres les plus prisées des admirateurs de Franco. Réalisé en 1969 et très vaguement adapté du texte de Sacher-Masoch, le film fait partie d'une période confortable où le réalisateur travaille sous la houlette du producteur Harry Alan Towers. D'où une production assez soignée (malgré les terribles stock-shots du carnaval de Rio) et une jolie distribution internationale et originale qui regroupe le jeune premier américain James Darren (vedette télévisée de Au cœur du temps), Margaret Lee, vedette du cinéma de genre italien, Klaus Kinski dont Franco filme magnifiquement les yeux bleus, la belle chanteuse noire Barbara McNair qui venait de poser pour le magazine Playboy, l'acteur anglais classique Dennis Price et une habituée du cinéaste, Maria Rohm.

Ce qui frappe dans ce film envoûtant, ce sont ses qualités plastiques et sa construction aussi tortueuse que maîtrisée. La photographie de l'italien Angelo Lotti est une pure splendeur psychédélique aux couleurs chaudes. Venus in furs est un film poème musical construit comme un air de jazz, suite de variations et de digressions à partir d'un thème standard. Alternance de moments forts, d'autres plus relâchés, plages de fascination pure, brusques déchirures, solo, violence soudaine, atmosphères paisibles, trompeuses, dérives étranges, languides ou festives. Rio ! Les personnages flottent au cœur de ce dispositif, entre terre et mer, la mer sur laquelle s'ouvre le film, entre deux continents, entre deux lits. Ils dérivent, tentent de reprendre pied, se perdent.

Venus in furs est une histoire de vengeance d'outre tombe, une histoire de fantôme. Sourire de la Vénus en fourrure, goût de l'interdit, du sadomasochisme et du couple mixte (nous sommes en 1969). Sur la plage, un musicien, trompettiste de jazz, découvre le cadavre échoué d'une ravissante femme. Il laisse la bride à ses fantasmes, ceux de cette femme qu'il a croisée et de cette séance perverse dont il a été le témoin. Qui a mal tourné. Jimmy Logan rêve de Wanda, de sa vengeance envers ses tourmenteurs. Mais jusqu'au bout, nous ignorerons quelle aura été sa véritable place, témoin passif, victime ou pur créateur. L'amour de Rita, qui tente de l'ancrer dans la réalité, ne l'empêchera pas de se perdre dans les rivages du rêve. Le récit écrit par Franco, Milo G. Cuccia, Carlo Fadda, Bruno Leder et Malvin Wald aurait été inspiré par une conversation entre Franco et Chet Baker auquel James Darren ressemble physiquement, allure de jeune séducteur. Film libre et pourtant très tenu, bouclé impeccablement sur lui même, Venus in furs est un concentré de l'univers de Franco, irrigué de la musique de Manfred Mann, fascinante expression du fantasme créateur sans les excès des décennies suivantes. Film poème dont je ne vois d'équivalent que dans le très beau La rose de fer (1973) de Jean Rollin.

Photographies source Psychovision et DR

07:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2013

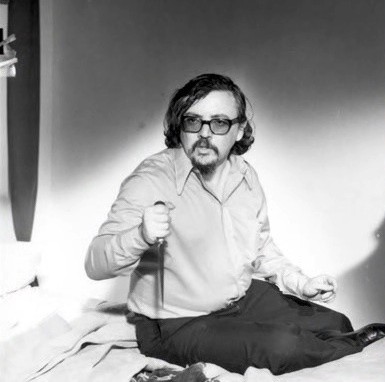

Une semaine avec Jesùs Franco

L'occasion est trop belle. La sortie du coffret Jesús Franco proposé par les éditions Artus m'a donné envie de consacrer une semaine, textes et images, à ce cinéaste particulier entre tous. D'autant que c'est en évoquant sa découverte que j'avais, en 2004, ouvert ce blog. Loin d'être un spécialiste, comme certains éminents confrères, je n'en ai pas moins l'envie de partager mon enthousiasme pour le cinéma de cet homme passionné et passionnant. Publication de l'ensemble complet sur les Fiches du Cinéma.

Difficile d'appréhender d'un geste, d'un texte, l'œuvre vaste et multiple de Jesús Franco. Le réalisateur espagnol qui fit ses débuts en 1959 avec Tenemos 18 años marche allègrement vers ses 200 films et la première difficulté est de plonger dans cette généreuse abondance. S'y repérer déjà car Jésus Franco travaillant sans sourciller dans les recoins les plus obscurs du cinéma d'exploitation (Zombies, vampires, films avec nazis, films de femmes en prison, érotisme voire pornographie, horreur, fantastique, espionnage, croisements improbables, curieusement pas de western à ma connaissance), a utilisé au gré des circonstances les noms de Jess Franco, Franco Manera, Jess Frank, Robert Zimmerman, Frank Hollman, Clifford Brown, David Khune, James P. Johnson, Charlie Christian, David Tough, Cady Coster, Lennie Hayden, Lulú Laverne et quelques autres. Faire le tri ensuite entre ce qui relève des réalisations purement alimentaires expédiées en quelques jours, les projets plus ambitieux, les films qu'il investit de ses fantasmes iconoclastes et ceux où transparaît son amour des grands mythes du fantastique. Et puis tous ceux qui mélangent tout cela et essayer alors de dégager quelques lignes de force. Vaste tâche mais comme disait le regretté René Goscinny, les ibères sont rudes.

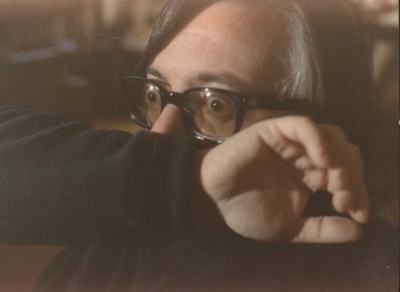

Une mise en scène directe qui intègre naturellement l'étrange, l'onirique, le fantasme, et rejoint en cela un autre prestigieux espagnol, Don Luis Bunuel avec lequel il a partagé l'honneur d'être mis à l'index par l'église catholique. Sa mise en scène correspond à un rapport tout aussi direct au cinéma. Plus que tout, Franco aime filmer, il aime être dans l'action du cinéma, la réalité concrète du plateau, et se moque de ce qu'il y a autour. Sa frénésie de cinéma l'amène parfois à des écarts techniques caractéristiques comme l'utilisation de zooms à outrance, de mises au point hasardeuses et de plans flous.

Le goût des belles femmes faisant de belles choses, les choses en question pouvant aller assez loin sous le regard amoureux de Franco. La présence de ses égéries, Soledad Miranda, Lina Romay et Alice Arno, est encore le meilleur marqueur de son œuvre. Là encore Franco malgré ses démêlés avec la censure est particulièrement direct et filme l'origine du monde en gros plan.

Le goût de la musique, Franco étant lui-même musicien (c'est ainsi qu'il débute dans le cinéma), il a des bandes son surprenantes comme celle de Venus in furs composée par Manfred Mann, film dans lequel Franco apparaît en musicien de jazz. Jazz que l'on retrouve assez souvent dans ses films sans que des compositions plus expérimentales ne le rebutent. Ce goût se double d'idées originales sur le son qui le rattachent de nouveau aux surréalistes comme cette utilisation de cris de volaille omniprésents dans Célestine bonne à tout faire. L'ensemble, en partie dictée par les conditions de tournage des films comme chez les ténors de la Nouvelle Vague, leur donne une atmosphère sonore particulière et décalée. Ayant travaillé avec Orson Welles, Franco a une foi inébranlable dans le cinéma et ne recule devant aucune expérimentation.

Plaisir des acteurs. Si Franco n'est pas un grand directeur d'acteur, il aime à s'entourer d'une troupe fidèle, comptant sur son engagement pour donner vie à ses idées les plus folles. Il aime surtout les personnalités, les trognes, les corps divins ou difformes, les visages inquiétants, sensuels et beaux. Il aime ce qui sort de l'ordinaire. Son univers se construit autour des compositions régulières de Howard Vernon, inoubliable Dr Orloff, du trio féminin Soledad Miranda, Lina Romay et Alice Arno, d'Antonio Mayans, Robert Woods, Tania Busselier, Olivier Mathot, et de quelques autres prisés des spécialistes, mais également sur des acteurs plus renommés au fort tempérament qui apportent avec eux, outre l'argument commercial, d'indéniables références cinéphiles comme Christopher Lee, Mercedes McCambridge, Klaus Kinsky, Rosalba Neri, Helmut Berger, Margaret Lee ou Jean Servais.

Tout ceci crée un monde anarchiste et sensuel, foutraque et paillard, étrange et léger, musical et trivial, assez unique dans l'histoire du cinéma. Comme le revendique un excellent blog dédié au réalisateur, Jésus Franco est un état d'esprit.

L'ensemble de quatre films édité par Artus Films, Venus in furs (1969), La comtesse perverse (1974), Plaisir à trois (1974) et Célestine bonne à tout faire(1974) avec de belles copies et des interventions passionnantes et conséquentes des spécialistes Alain Petit, Jean-Pierre Bouyxou et Jean-François Rauger, constitue une bonne introduction à cet univers. Laissez vous aller...

Les films de Franco en DVD

Photographies : Sources Lausanne underground film and music festival, Breakfast in the ruins et Treasures.

A lire également le Bien nommé Dr Orlof sur Causeur et l'ensemble d'Albin Didon chez Baloonatic, partie 1, partie 2 et partie 3. Pour commencer...

06:41 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2013

Accordéons

22:40 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leos carax | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2012

2012

Dans les Cahiers du Cinéma de décembre, il y a un excellent dossier sur le cinéma d'auteur. Une réflexion en particulier m'a plu. Celle qui pose la question des images que le cinéma est capable de créer et qui nous restent quand tout est oublié. C'est quelque chose auquel je suis très attaché. Le moment venu, entre deux réveillons, de se tourner vers les films découverts durant l'année, c'est un critère majeur. Alors, 2012, de quoi je me souviens ? Un pied qui se pose sur une terre que l'on croît promise, une fenêtre ouverte sur la nuit de l'aventure, une charge de cavaliers dans les hautes herbes, des demoiselles en détresse, l'enterrement d'un pot d'échappement, des tiroirs de pharmacie, des go-go dancers, la tenue noire de Matthew McConaughey, la robe rouge et noire d'Anne Consigny, une discussion entre limousines, l'arrivée du printemps en un coup de crayon léger... Quelques autres images encore.

Et puis d'autres comme le sourire de Lina Romay, la ligne de Catherine Spaak, Deneuve en Bogart, Fenech dans le bain, l'étreinte finale Clift Robertson et Geneviève Bujold, Joseph Morder dans le bois de Vincennes, un repas dans un routiers, le réveil du commissaire Silvestri, la voix de Philippe Garrel, Maureen O'Hara et John Wayne dans un canapé, et puis chaque seconde de They were expendable.

J'en oublie, ça me reviendra.

Bonne année à tous !

War horse de Steven Spielberg

La pirogue de Moussa Touré

Mud de Jeff Nichols

Ce qu'il restera de nous de Vincent Macaigne

Adieu Berthe (L'enterrement de mémé) de Bruno Podalydès

The ward de John Carpenter

Damsels in distress de Whit Stillman

Go-go Tales d'Abel Ferrara

Killer Joe de William Friedkin

Holy motors de Leos Carax

Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier

Il primo uomo de Gianni Amelio

Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais

J. Edgar de Clint Eastwood

Room 237de Rodney Ascher

Mais aussi :

Périssable paradis de Gérard Courant

Jaws de Steven Spielberg (reprise)

Obsession de Brain De Palma (reprise)

Lawrence of Arabia de David Lean (reprise)

The wings of the eagle et They were expendable de John Ford

Odd man out de Carol Reed

Le super 8 n'est pas mort, il bande encore de Rémi Lange

Célestine bonne à tout faire de Jésus Franco

La polizia ha le mani legate de Luciano Ercoli

Il bestionede Sergio Corbucci

Photographies : The Walt Disney Company France, Kazak Productions, Studio Canal, Sony Pictures Releasing France, Ad Vitam et Artus Films.

15:28 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2012

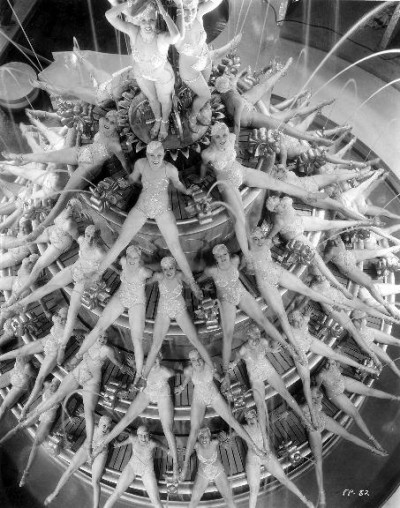

Bonnes fêtes à tous !

En musique comme il se doit...

20:00 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vincente minelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/12/2012

Alien (tournage)

19:48 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ridley scott | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/12/2012

Pour qui sont ces serpents...

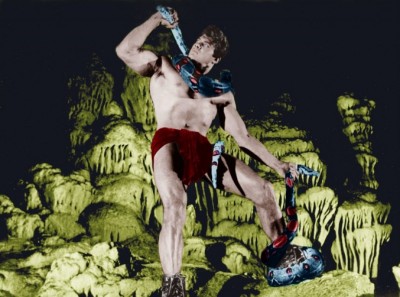

Kirk Morris dans les couleurs sublimes de Maciste all'inferno (Maciste en enfer - 1962) réalisé par Riccardo Freda. Source Tout le ciné.

10:33 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : riccardo freda | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2012

Les sacrifiés (partie 2)

They were expendable est sorti en France en 1949, retrouvez l'actualité de cette belle année sur Zoom arrière, en ligne dès maintenant.

L'une des forces du film est son refus de la psychologie. Ford a bataillé ferme avec le studio pour évacuer flash-backs et autres allusions au passé de ses héros. Pas de famille au pays ni de photo dans le portefeuille. Comme chez Hawks, ils sont là et ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent. Ford nous les dévoile par des gestes, des regards soigneusement pesés et affectueusement mis en scène. Les plus jeunes des soldats ont des gros plans émouvants, comme celui de ce cadet qui, au bar, trinque avec un verre de lait. Un exemple parmi d’autres : Brickley et Ryan se voient refuser une mission de combat. Furieux, Ryan sort en faisant valdinguer une boite en fer du pied. « Ça soulage ? » demande Brickley. « Oui » répond son ami. L'officier reste un instant seul, puis il sort et au passage, frappe aussi la boite. Tout est dit des deux hommes. Ce qu'ils sont, leurs caractères, la fougue de l'un, les frustrations et le sens des responsabilités de l'autre. Ce qui les lie aussi, comment ils se connaissent et se comprennent. Plus tard Sandy, l'officier infirmière éprise de Ryan, est invitée un dîner improvisé par les officiers. Arrivée en treillis militaire, elle prend un instant pour ajuster ses cheveux devant un bout de glace puis elle sort un fin collier de perles et l'attache à son cou. Regards des hommes. Expression dans ce simple geste d'une féminité et de la douceur sensuelle qu'elle apporte à ces hommes plongés dans le chaos des combats. C'est à tomber. Et quand on pense que Ford voyait Donna Reed d'un mauvais œil au début du tournage...

Ces multiples touches essentielles sont imbriquées dans les micro-événements rythmant le film : attaques japonaises, missions, passages à l'hôpital, intensifiées par la menace constante de l'avancée ennemie. Un antagoniste que Ford tient à distance, ne montre pas. L'ennemi est une menace diffuse comme l'étaient les indiens de Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939). Ici, pas de « face de citron » comme chez Buck Danny, ce qui est assez remarquable début 1945 alors que les combats font toujours rage, surtout quand on sait la violence de la propagande anti-japonaise du moment. Ford se paye même le luxe de montrer le visage bouleversé d'une chanteuse japonaise au moment de l'annonce de l'attaque de Pearl-Harbour.

Vaste mouvement de l'histoire traversé de mouvements intimes, They were expendable s'appuie sur une distribution sans faille qui renforce le sentiment de réalisme. Le rôle de Brickley est confié à Robert Montgomery, lui aussi engagé dès 1940 et ayant commandé des... PT-boat sous les ordres de Bulkeley. Inutile de dire qu'il joue comme il respire, sobre, touchant, parfait. Par ailleurs, quand Ford un peu trop stressé, se cassera la figure et la jambe, Montgomery dirigera quelques scènes à sa place, prélude à quelques réalisations personnelles dont le fameux Lady in the Lake (La dame du lac – 1947) tourné en caméra subjective. Ford fait appel à sa fidèle Stock Company et l'on croise les carrures de Ward Bond et de l'indispensable Jack Pennick (un marines, lui), les visages de Harry Tenbrook, Tom Tyler et de Russel Simpson. Parmi les débutants, on remarque les débuts du jeune Cameron Mitchell qui fera bien des choses in Italie plus tard. L'élément féminin est donc assuré par Donna Reed qui trouve un de ses plus beaux rôles avant celui de l'épouse de James Stewart dans It's a wonderful life (La vie est belle-1946) de Franck Capra. Elle a une beauté franche capable de faire surgir une dose de sensualité dans une allure réservée. Son duo avec Wayne, dans la comédie puis dans la romance, fait de Reed la respiration du film.

John Wayne, à leurs côtés, mérite une large parenthèse. Ce film est caractéristique de l'attitude Ford à son égard. Il avait fait de lui une vedette avec Stagecoach, mais pas une star. Claire Trevor était la tête d'affiche. Wayne avait du continuer à travailler dur. Jusqu'en 1946, il alternera seconds rôles dans de grosses productions, et premiers rôles dans des films plus modestes bien qu'il en ait fini des séries B des années trente. Je pense que Ford n'avait toujours pas tout à fait confiance dans son poulain. Dans The long voyage home (Les hommes de la mer - 1940), They were expandable et jusqu'à Fort Apache en 1948, Wayne fait partie du groupe, inséré à la tapisserie même s'il a une place privilégiée. Mais le héros fordien, c'est Henry Fonda. L'histoire est connue, c'est en voyant Red river (La rivière rouge – 1948) de Hawks que Ford sera convaincu définitivement et donnera désormais à Wayne ses rôles les plus riches, faisant reposer les films sur ses larges épaules. Toujours est-il que pour des raisons complexes, Wayne ne fit pas la guerre ailleurs que sur les écrans. Ford, bien qu'il ne l'ai pas aidé à se faire affecter, lui fit méchamment sentir au début du tournage. Pourtant quand on y regarde de plus près, c'est Wayne qui a le plus de choses à jouer dont la délicate romance avec Reed. Peut être pour se faire pardonner ou pour poursuivre ses expérimentations sur le comédien, Ford lui confie une scène qui est un sommet de son œuvre.

La vedette de Ryan est détruite et deux de ses hommes sont morts. Ryan et son équipage leur rendent les honneurs dans la petite église d'un village. Le prêtre est absent et c'est le jeune officier qui doit parler sur le cercueil. Wayne a un long monologue, complexe, sur lequel il doit faire monter l'émotion et la retenir au maximum. Très fort sur les scènes d'enterrement, Ford coupe très peu laissant le jeu de Wayne se déployer. Il dynamite le côté cliché de la scène par l’authenticité de son acteur qui joue une certaine gaucherie de son personnage obligé de se livrer à ses hommes, récitant les célèbres vers de Robert Louis Stevenson «Home is the sailor, home from sea ». Arrivé à un certain point de tension (on en peut plus sur son siège), Ford nous fait souffler par une rupture de ton caractéristique, introduisant un poil d'humour avec un personnage de tavernier philippin terrorisé par l'imminence de l'arrivée des japonais et un joyeux groupe d'enfants. Puis il reprend sur Wayne dans le bar. Les enfants mettent la radio et là, hasard, on passe Marcheta, un air utilisé plus tôt lors de la scène du bal entre Ryan et Denyss. Ford n'a besoin que du regard un peu cocker de Wayne pour faire passer toute la tristesse du personnage. Ryan est rejoint par ses hommes (leur entrée est réglée comme un ballet) puis la radio annonce la chute de Bataan et l'attaque de Corregidor. Ryan sait que Denyss est restée à l'hôpital de la ville assiégée. Il sait qu'elle est en grand danger et qu'il ne peut rien pour elle. A son échec militaire se superpose son impuissance d'homme, que Ford couple avec la défaite du pays. Ce moment de profonde détresse passe par les plans sur les visages de ces hommes harassés et le dos lourd de l'acteur. Il dit aussi sans un mot les rapports entre ces hommes. Et quand Ryan laisse l'argent sur la table, Ford n'a même pas besoin de montrer le visage de Wayne pour vous arracher le cœur.

Arrivé là, j'ai le sentiment d'avoir trop écrit et pourtant rien dit. Il reste à voir. They were expendable est un des plus beaux films de John Ford, l'un de ceux où il a le mieux exprimé son idéal des rapports humains, son idée de la grandeur humaine. Inscrit dans l'Histoire immédiate, exprimant un patriotisme franc et pourtant pudique, le film atteint à l'universel en restant rigoureusement à cette hauteur d'homme. Pétri de contradictions, Ford exalte la vertu au cœur d'une terrible défaite. Pourtant l'empathie avec le groupe de Brickley est telle qu'on aimerait partager cette défaite avec eux, partager cette chaleur du groupe dans l'épreuve. La délicatesse de ce réalisateur !

Photographies MGM source TCM

A lire chez Shangols

A lire sur Sens Critique

Sur TCM

A lire par Peter Bogdanovich (en anglais)

08:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2012

Les sacrifiés (partie 1)

Under the wide and starry sky,

Dig the grave and let me lie.

Glad did I live and gladly die,

And I laid me down with a will.

This be the verse you grave for me:

Here he lies where he longed to be;

Home is the sailor, home from sea,

And the hunter home from the hill.

They were expendable (Les sacrifiés- 1945) est un film de guerre réalisé par John Ford. Plus exactement, c'est un film sur des hommes et des femmes de l'armée plongés dans un état de guerre. C'est aussi un film nourrit de expérience immédiate de son réalisateur, une expérience que Ford transcende de son talent, utilisant toutes les ressources de son art.

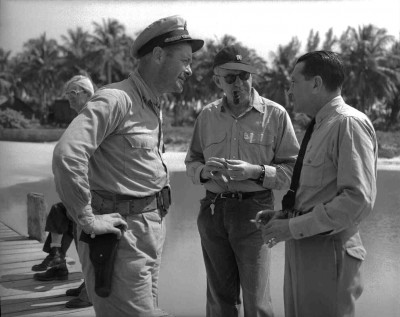

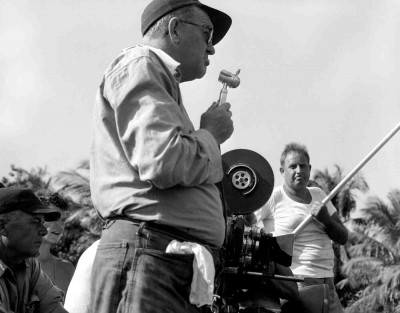

La guerre n'est pas terminée quand Ford tourne They were expendable dans les premiers mois de 1945, en Floride. Il est en service dans la marine depuis le 7 décembre 1941 et l'attaque de Pearl Harbour, organisateur de la Field Photographic Branch, une unité d’opérateurs de prise de vues qu'il met sur pied dès la fin des années 30, persuadé du conflit à venir. Dans le même temps, il a travaillé pour le renseignement avec des missions de reconnaissance effectuées sur son yacht, l'Araner, et habilement dissimulées en repérages cinématographiques. Ford a été à Midway, en Birmanie, en Normandie, il a été blessé, et son retour aux studios, la prestigieuse MGM en l'occurrence, est le résultat d'un processus complexe mettant en jeu considérations personnelles et professionnelles, désir de rester dans l'action et sans doute le sentiment profond que ce film est un film qu'il doit faire.

They were expendable est le récit du quotidien d'une petite unité de PT-boats, vedettes lance-torpilles, engagée au premières heures du conflit dans les Philippines alors que les États-Unis cèdent du terrain face à l'avancée japonaise. Le film est inspiré de l'histoire du lieutenant John D. Bulkeley (John Brickley dans le film), que Ford rencontrera sur le front (Ils navigueront ensemble sur un PT-boat), et qui donne lieu à un livre à succès dès 1942. La MGM en acquiert les droits et confie le scénario à Franck « Spig » Wead, ancien officier de l'aéronavale handicapé devenu scénariste (Pour Howard Hawks et Victor Fleming) et dont Ford racontera l'histoire dans The Wings of Eagles (L'aigle vole au soleil) en 1957. Wead et Ford sont amis et ils ont déjà travaillé ensemble sur Airmail en 1930. Dès le départ, la MGM a l'idée de confier le film à Ford. Joseph McBride détaille les deux années de péripéties compliquées du montage du projet dans sa biographie monumentale. C'est d'une saine lecture.

L'essentiel est que Ford ait sentit que ce film allait lui permettre d’exprimer ses sentiments sur ce qu'il venait de vivre comme militaire et sa poétique de cinéaste. De façon caractéristique, Ford s'intéresse à l'histoire d'une défaite. Le film est le récit de la lente décomposition de la petite unité de Brickley au fil de l'avance irrésistible des japonais. C'est le même schéma qu'avec les paysans de Grapes of warth (Les raisins de la colère – 1940) ou les mineurs de How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941). Les navires sont perdus un à un, les hommes meurent ou sont blessés, la petite communauté soudée et volontaire lutte et encaisse. Ironiquement la dernière vedette est expédiée par voie de terre pour naviguer sur un lac. Pourtant, malgré les accents sombres et mélancoliques de certains passages le film n'est jamais pessimiste dans sa globalité. Car il est aussi le récit, comme il est dit à un moment, de la naissance au sein du groupe de l'esprit de résistance qui se forge dans cette défaite initiale. Le film exalte, sans forfanterie, à hauteur d'homme, les qualités de courage et d'abnégation de ces marins, de ces infirmières, de ces civils comme « Dad » Knowland, qui vont permettre la victoire future. Il faut une sacrée dose de talent pour conserver l'équilibre entre les deux tonalités, passer le discours patriotique sans verser dans la propagande, et être à la fois intime et universel. Ford y arrive avec un sens rare de la rupture de ton et une bonne dose d'humanité. « Ce ne sera pas un foutu film de propagande » avait juré Ford à Bulkeley.

They were expendable est un superbe portrait de groupe duquel se détachent avec délicatesse les individus. Prenons le personnage de « Dad » Knowland, vieux responsable d'un petit chantier naval qui aide Brickley à réparer sa vedette endommagée. C'est un personnage secondaire qui apparaît assez tard dans le film. Il est joué par Russell Simpson qui a incarné Pa' Joad dans l'adaptation du roman de Steinbeck. Quand les japonais arrivent, le groupe de Brickley se retire. Knowland refuse de quitter sa maison. Ford le filme longuement assis sur sa véranda, le fusil sur les genoux, une cruche d'alcool à la main, calme et déterminé. On entend alors les notes mélancoliques de Red River Valley, le thème principal de Grapes of wrath. Au-delà de la générosité envers l'acteur et le personnage, il y a dans ce jeu de références l'expression d'une continuité dans le travail de Ford, à la fois sur la forme (le cadre, l'acteur, la musique) et sur le fond avec le rapprochement des qualités morales attribuées à des personnages issus de films différents. Expression mêlée d'une poétique et d'un idéal. Et c'est la musique qui fait le lien.

Le langage cinématographique de They were expendable est particulièrement riche. Dès la première scène, Ford utilise une variation de lumière naturelle pour accentuer l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Chaque scène a sa trouvaille et la sensation de maîtrise de l'ensemble transporte. La photographie en noir et blanc signée Joseph H. August (lui aussi venait du front et ce sera son avant dernier film) est tour à tour lumineuse dans les extérieurs exotiques, sensuelle et sophistiquée dans la scène du bal où Rusty Ryan (John Wayne) rejoint Sandy Davyss (Donna Reed), sombre et expressionniste sans excès dans les séquences de l'hôpital. Les scènes d'action, co-dirigées par James Curtis Havens (lui aussi, le front), ont les mêmes qualités dynamiques que les chevauchées à Monument Valley, spectaculaires et pourtant quasi abstraites dans leur exhalation de la vitesse et du mouvement.

(à suivre)

Photographies MGM source TCM

09:49 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2012

Ça vous gêne pas, ce truc au dessus ?

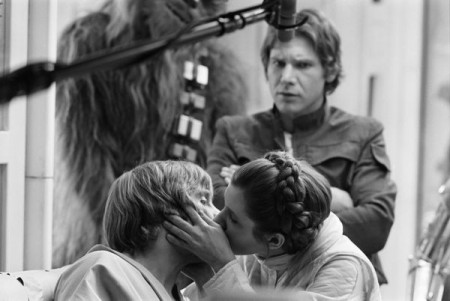

Fatigué le perchman sur cette photographie de tournage de The empire strike back (L'empire contre-attaque - 1980) d'Irvin Kershner. Photographie © LucasFilms

09:18 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irvin kershner | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/11/2012

Laura

« Pour ce qui est de ma performance personnelle dans ce film, je n’ai jamais eu le sentiment de faire beaucoup mieux qu’une prestation réussie. Je suis contente que le public continue de m’identifier à Laura plutôt que de ne pas m’identifier du tout. L’hommage va, je crois, au personnage – cette Laura, créature de rêve – plus qu’à mon éventuel talent d’actrice. Je ne dis pas cela par modestie. Nul d’entre nous, qui fut impliqué dans ce film, ne lui prêta à l’époque la moindre chance d’accéder au rang de classique du mystère, voire de survivre à une génération »

Gene Tierney, citée dans Gene Tierney et Mickey Herskowitz, Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma…, Ramsay « Poche Cinéma », 2006. Source Wikipedia.

Photographie Cinémathèque Suisse.

10:35 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto preminger, gene tierney | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2012

Saines lectures

Le saut de l'ange (1971) de Yves Boisset - Photographie Capture DVD Studio Canal

08:08 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves boisset, bande dessinée | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/11/2012

Assurance sur la mort

Après John Carpenter et Abel Ferrara, c'est une bonne nouvelle que de pouvoir se mettre sous l’œil un nouveau film de William Friedkin Malgré les six années séparant Bug (2006) de Killer Joe (2011), ce dernier vient confirmer la vitalité du réalisateur, la maîtrise toujours bluffante de sa mise en scène et sa capacité à reprendre tout en les renouvelant ses motifs de prédilection (Le Mal, les amis, le Mal !). Entre baudruches et divertissements standards, en attendant le Mud de Jeff Nichols, voilà qui entretient la flamme d'un cinéma américain trop ronronnant.

Killer Joe s'ouvre sur quelques minutes d'une intensité qui me rappelle que Friedkin prenait avis à ses début auprès de Howard Hawks. Il sortait avec la fille du maître, ce qui est pratique. La nuit, un éclair violent, la pluie, un chat noir traverse l'écran large, des phares, un chien qui hurle, un plan très large qui va se resserrant. Un jeune homme éperdu tambourine sur l'une de ces mobile-home des échoués du rêve américain. La porte s'ouvre et le jeune homme se trouve nez à nez avec un sexe de femme. C'est celui de Sharla, sa belle-mère. C'est ainsi que l'on fait connaissance au sein d'un chaos aux limites du fantastique, de la famille Smith. Admirons en cet instant l'ironie d'un patronyme excessivement banal pour une famille qui ne l'est en rien. Le jeune homme c'est Chris (Emile Hirsch), petit voyou et petit trafiquant qui a des dettes. Ansel est son père, abruti par la vie (Admirable visage de l'acteur Thomas Haden Church), remarié avec Sharla que nous venons de découvrir (La sublime Gina Gershon donne tout). Enfin, Dottie (Juno Temple, troublante) est la jeune sœur, joli visage d'ange, foyer d'innocence et pivot du film. Comme dans tout bon film noir, Chris doit payer ses dettes ou mourir. Il propose donc à sa famille modèle de tuer sa mère, partie avec un autre type, pour toucher l'assurance vie. Ô combien de malfrats se sont lancés dans cette affaire. Chris se croit plus malin et a prévu d’engager un tueur professionnel, le Joe du titre. Joe est un flic façon cow-boy texan bien que le film se situe en Louisiane, ange noir tout de noir vêtu, des bottes au chapeau. C'est un puritain et un mystique, tueur pour arrondir ses fins de mois et complètement obsédé. Dans le rôle, Matthew McConaughey est ahurissant, délectable, réussissant un beau doublé avec sa prestation du Mud de Jeff Nichols cité plus haut.

Sans le sou, Chris va proposer en échange à Joe sa sœur vierge. Car Joe est tombé sous le charme de Dottie. Le démon est subjugué par l'ange, la belle par la bête. Histoire éternelle. Friedkin introduit du mythe universel sous le vernis de surface du polar, du drame au sein de personnages et de situations vues mille fois. L'histoire de Chris et de sa famille de bras-cassés prend la dimension d'une tragédie américaine grand style que Friedkin pervertit d'une ironie qui lui est propre. Chris est l'homme luttant contre le Destin. A lui l'initiative, à lui aussi l'échec programmé. Quoi qu'il entreprenne, le destin lui fera un douloureux croc-en-jambe. Il sera broyé (un vrai calvaire dont Friedkin nourri d'imagerie chrétienne multiplie les références visuelles) pour avoir tenté de s'en sortir et s'être mesuré à des forces qui le dépassent (Digger Soames son créancier, puis Joe). Friedkin le montre hyperactif, courant à travers l'espace du film, frénétique dès la première scène, enfermé dehors, à la recherche d'une ouverture, semblant fuir une force mauvaise, en butte à l'hostilité du monde : l'orage, le chien. Il faut dire aussi que Friedkin souligne le désordre moral de son héros. Motivé par de fausses valeur, l'argent en premier lieu, Chris s'aveugle, s'obstine et passe toutes les lignes les jaunes puis les rouges. Comme le père Karras ou le flic Richard Chance, Chris n'est pas de taille et le paye au prix fort.

Face à lui, le Destin s'incarne en la personne de Joe, nouvel avatar d'une longue lignée d’incarnations du Mal habitant l’œuvre du réalisateur. Joe ressemble étrangement au personnage de Rick Masters joué par William Dafoe To live and die in L.A. (Police fédérale Los Angeles – 1985) : cheveu lisse, tiré à quatre épingles, langage précieux, esthète, sensuel, filmé avec densité et amour du détail quand la caméra détaille son extravagante tenue noire. Il a aussi, on en revient au côté mystique, quelque chose du pasteur Harry Powell de Night of the hunter (La nuit du chasseur – 1955). Friedkin pousse une analogie avec le vampire. Introduit dans la famille (un vampire doit être invité à entrer), il prend possession de la jeune vierge qu'il séduit érotiquement au cours d'une scène très sensuelle. Il occupe alors l'espace, prend le contrôle et déchaîne une violence terrifiante quand il comprend que l'on a tenté de le berner. Comme dans toutes les légendes, le Diable n'apprécie pas qu'on le floue et seule l'innocence peut l'arrêter. Dottie incarne cette figure, femme enfant que l'on découvre recroquevillée sur son lit. Fragile, presque transparente, elle est la Pureté menacée comme la petite Regan de The exorcist dont l'âme est une nouvelle fois l'enjeu du combat au cœur du film.

Le scénario de Tracy Letts d'après sa pièce, comme pour Bug, brasse toutes ces références allégoriques qui nourrissent la mise en scène de Friedkin en lui donnant matière à des scènes de grande intensité. Le découpage sophistiqué et le montage une nouvelle fois signé Darrin Navarro orchestrent les rapports de domination et de manipulation entre les personnages, jouant entre tension et explosions de violence, maîtrisant des scènes qui vont loin, très loin dans la folie comme la dernière scène, tétanisante, où se mêlent humiliation sexuelle, parodie de rite familial (le repas avec les Grâces) et violence graphique.

Tout ceci pourrait irriter si ne se superposait un regard sur l'Amérique qui incite à la réflexion. Toujours moraliste, Friedkin livre un portrait de son pays gangrené par la drogue, la célébrité à tout prix, l'argent comme valeur absolue, la violence comme mode d'expression, et surtout un détonant mélange de bêtise et de prétention. Impitoyable mais sans mépris. Le pathétique de cette Amérique pauvre et perdue, s'incarne dans le personnage du père qui incarne ceux qui ont renoncé. Ansel est lent à la détente. Il est un père inutile comme le père de Regan était absent. Il sera incapable de protéger ni ses enfants ni sa femme. Face à lui, Friedkin souligne sans complaisance les valeurs dans lesquelles se réfugie Chris, l'argent mais aussi son rêve d'ailleurs et d'un couple incestueux et improbable avec Dottie. La vision du réalisateur est donc d'un pessimisme radical, ce qui n'est pas nouveau. Mais il la tempère du regard fier de Dottie, ce plan final où le mal vacille une nouvelle fois. Killer Joe m'apparaît comme plus globalement réussi que le déjà très réussi Bug, moins théâtral malgré les mêmes origines, avec sa juste distance ironique, un grand film sur notre monde d'aujourd'hui.

Photographies :© Pyramide Distribution

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/11/2012

Nid d'espions

John Garfield, épaules carrées et mâchoires serrées, le regard fiévreux, traverse Fallen Sparrow (Nid d'espions) comme une boule d'énergie brute. Déterminé, incontrôlable, l'esprit sur la corde raide. Il incarne John « Kit » McKittrick revenu en ville pour mener l'enquête sur la mort (suicide ou meurtre ?) de son ami Louie Lepetino qui l'avait tiré des geôles de l'Espagne franquistes où il était torturé. McKittrick paye sa dette d'honneur et d'honneur il est beaucoup question dans Fallen Sparrow. C'est le moteur du film, au risque que son final laisse le spectateur d'aujourd'hui perplexe. Car on ne se bat pas ici pour une arme secrète où un traité vital, mais pour le dérisoire symbole d'une idée. L'étoffe dont sont faits les rêves comme dirait monsieur Guzman à propos du faucon de Malte. Cette idée est à remettre dans le contexte de l'époque. Réalisé en 1943 par Richard Wallace dans la dernière partie d'une carrière commencée comme monteur dans les années 20 chez Mack Sennett, Fallen Sparrow est un film noir agrémenté d'espionnage. En prise immédiate avec son époque comme Foreign correspondant (Correspondant 17 – 1940) d'Alfred Hitchcock, Man hunt (1941) de Fritz Lang, ou le Casablanca mythique de Michael Curtiz qui sort au même moment, c'est un film anti-nazi, le film d'une Amérique en guerre aux heures les plus sombres. Au-delà du symbole dérisoire, il y a l'idéal des démocraties et c'est l'un des mérites de Wallace de relier ce combat à celui des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne.

Lire la suite sur les Fiches du Cinéma

Photographie Allmovies.com

08:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : richard wallace | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/11/2012

Les proies du vampire en tenues légères

« C'est absurde et incohérent ! » éclate à un moment l'une des filles de L'ultima preda del vampiro (Des filles pour un vampire). C'est toujours un grand moment quand un personnage se met à exprimer tout haut, depuis l'écran, ce que ressent généralement tout bas le spectateur sur son siège. Brenda (à moins que ce ne soit Julie) avoue ainsi son désarroi à être plongée dans une histoire dont l'absence d'originalité force l'admiration et dont le mécanisme manque singulièrement d'huile dans les rouages. Josette (ou Clara, je ne sais plus) fait partie d'une troupe de strip-teaseuses minable et itinérante, allant de ville en ville dans leur vieil autocar brinquebalant, accompagnée de leur manager forcément chauve et roublard, et conduites par leur chauffeur-pianiste. Il n' y a pas de petites économies. Suite à un orage (Ho !) qui leur coupe la route (Aïe), la troupe trouve refuge dans un immense château isolé (héhéhé). Comme il se doit, les autochtones apeurés ont prévenu que ce n'était pas une bonne idée parce qu'il s'en passe de drôle chez les Kernassy. Le spectateur perspicace aurait pu renchérir. Mais nos héros n'allant pas au cinéma, ils passent outre. « There is a light at the Frankenstein place » comme dit la chanson. Les voilà donc accueillis par un jardinier boiteux, une gouvernante raide et Gabor Kernassy, le châtelain affable quoiqu'un peu étrange. Du solide. Nous voici prêts pour un cocktail d'horreur et d'érotisme, cette fois malheureusement pas très tonique que signe Piero Regnoli en 1961.

Lire la suite sur les Fiches du Cinéma

La chronique du bon Dr Orlof

Photographie Artus Films

14:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piero regnoli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/11/2012

Champagne !

Un peu en retard quand même, c'est le 13 novembre 2004 que s'ouvrait Inisfree.

Photographie DR / Source Allociné

14:52 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/11/2012

Légende du Grand Nord

Amateurs de dépaysement géographique radical et d'étrange cinématographique Valkoinen peura (Le Renne blanc) est fait pour vous. Tirez votre révérence aux éditions Artus qui ont exhumé cette gemme finlandaise réalisée par Erik Blomberg en 1952. Le film en son temps se tailla une certaine réputation en étant primé au Festival de Cannes 1953 de l'amusant Prix international du film légendaire. Jean Cocteau était dans le jury. Plongez donc dans les immensités glacées de Laponie aux confins du cercle polaire, blanches à perdre haleine, pour découvrir la belle histoire de Pirita (je ne garanti pas l’orthographe des noms), belle jeune femme aux étranges pouvoirs surnaturels. Elle tombe amoureuse du beau Aslak, éleveur de rennes, au cours d'une course en traîneaux (très belle scène purement visuelle). Ils se marient mais elle se sent très vite délaissée. Après avoir consulté un sorcier local, elle sacrifie un jeune renne à un dieu païen dont la statue se dresse sur la glace (très beau moment de pur fantastique). Pirita devient alors le renne blanc, animal insaisissable qui entraîne les hommes dans la vallée de la mort. Là, elle se révèle sous sa véritable forme humaine mais son sourire charmeur découvre deux canines pointues et crac ! Pirita est le Dracula femelle des steppes lapones dont les métamorphoses sont adaptées au climat. C'est saisissant. Valkoinen peura tient également de l'histoire du Docteur Jekyll et Mister Hyde car Pirita a une conscience et sa partie humaine tente de lutter contre son avatar surnaturel et la malédiction qu'elle a inconsidérément déclenchée. Craignant de perdre son mari, elle retourne implorer le dieu silencieux et glacé.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

La chronique du Dr Orlof

Photographie DR

12:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : erik blomberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |