31/08/2013

Un train pour Durango

Un treno per Durango (Un train pour Durango). Un film de Mario Caiano (1968)

C'est la rentrée pour Inisfree. Pour se remettre en jambe, voici quelques textes publiés pour Les Fiches du Cinéma, à commencer par un western all'italianna savoureux.

Caramba ! Le western italien a encore d'aimables surprises en réserve. C'est au tour des édition Artus, fortes de leur expérience dans les recoins les plus obscurs du cinéma de genre de se lancer dans la sortie de quelques titres rares. Un treno per Durango (Un train pour Durango) est une comédie d'aventures à la sauce mexicaine que réalise Mario Caiano sous le pseudonyme de William Hawkins en 1968. De par son ton et sa structure, une histoire de chasse au trésor entre trois héros disparates et quelques bandes d'affreux pittoresques, le film s’arpente à la lignée légère du succès d'Enzo G.Castellari Vado... l'ammazzo e torno (Je vais, je tire et je reviens) réalisé l'année précédente. Enlevé, drôle, raisonnablement violent, coloré, c'est un pur spectacle qui ne s'encombre pas des ambitions stylistiques ou de profondeur du film matrice de Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966). Le budget confortable permet à Caiano de mettre les moyens sur l'écran large illuminé de la photographie soignée d'Enzo Barboni, chef opérateur doué pour Sergio Corbucci ou Ferdinando Baldi. Caiano ne recule pas devant des cadres très amples, exploitant au mieux ces extérieurs espagnols que l'on connaît trop bien. C'est parfois joli comme lors du duel final. La musique de Carlo Rustichelli enveloppe l'ensemble de ses accents trépidants, franchement italianisants, sachant aussi pasticher à l'occasion le maestro Morricone.

La mise en scène fait un beau travail d'illustration et surtout communique un authentique plaisir de filmer son matériau, ce qui est souvent la base pour un film de genre réussi. Le fameux train, s'il n'atteindra jamais Durango, est détaillé sous toutes les coutures, plongées et contre plongées admiratives, mécanique en action, sifflets et fumées. C'est un gros jouet rutilant que l'on se délecte à manipuler. Il y a ce même plaisir à filmer la voiture du mystérieux Brown, superbe tacot 1910 impeccable malgré l'environnement hostile, se déplaçant avec une aisance surnaturelle dans les sierras pierreuses. Avec cette voiture sans un grain de poussière, Brown, toujours tiré à quatre épingles, peut, deus ex-machina, surgir au moment opportun pour tirer d’affaire le duo vedette. Il est constitué de Gringo, le grand américain brun dont l'habileté au revolver est tempérée ici d'une naïveté impressionnante, et de Lucas, le mexicain, bandido minable et joyeux comme on les aime, débrouillard et pragmatique. Son inévitable vénalité est tempérée par une fidélité en amitié à toute épreuve, et des épreuves, il y en a. Car quoiqu'il en dise, c'est d'abord pour les beaux yeux de la belle Helen que Gringo va se mettre dans les situations les plus impossibles. Il faut bien un prétexte ou il n'y aurait pas de film.

Gringo se sent un peu las.

Gringo est joué par Antonio De Teffe plus connu sous son pseudonyme d'Anthony Steffen. Acteur au jeu limité qui trimbale son expression quasi unique de Droopy grognon de péplums en westerns avant de passer au Giallo. Des westerns, il en aura fait beaucoup, et certains sont plutôt bien. Caiano tire habilement partie du décalage entre cette fameuse expression et la tonalité de comédie de l'ensemble, laissant envisager chez l'acteur un relatif second degré. Peut être aussi que Steffen, lassé de jouer les beaux ténébreux, a décidé de se laisser aller pour ce film. Enrico Maria Salerno joue un cran au dessus, même s'il n'est guère crédible en mexicain, lui qui fait si italien. Mais il s'en sort par son aisance dans la comédie et son indéniable charisme. Le duo fonctionne donc bien et se régale des situations sans cesse mouvantes comme des dialogues vifs et souvent drôles. Mark Damon aussi s'amuse des manières raffinées de son personnage, le Brown au tacot dans lequel il trimbale tout un arsenal. Autour d'eux, c'est un festival de visages aimés du genre. Le film propose rien moins que la rencontre de José Bódalo, l'excellent général mexicain du Django (1966) de Sergio Corbucci, avec Roberto Camardiel, le flamboyant ranchero de Se sei vivo spara (Tire encore... si tu peux– 1967) de Giulio Questi. Rencontre au sommet qui fait des étincelles de cabotinage et réjouit l'amateur. Pour faire bonne mesure, Aldo Sambrell joue un capitaine mexicain un peu idiot et complètement savoureux. Deux mots pour finir sur l'élément féminin de cette histoire, Dominique Boschero est une française partie tenter sa chance en Italie mais qui ne décrochera que rarement des rôles de premier plan. C'est la cas ici et elle arrive à se faire une place au milieu de tous ces machos, distillant un érotisme bon enfant et bienvenu, jouant en professionnelle de son décolleté pigeonnant.

Gringo est un tendre.

Un treno per Durango déploie un programme attendu dans ses grandes lignes mais réjouissant dans ses détails. Attaque du train, coffre à faire sauter, double jeu, triple jeu, renversements d'alliances, supplices locaux, fusillades et mitraillages. Le réalisateur tire le maximum des situations. Par exemple, le passage où la bande de Camardiel tente d'ouvrir le coffre massif en faisait appel à un vieil artilleur de Pancho Villa, tire le film vers la comédie italienne classique, se souvenant de l'équipe de bras-cassés de I soliti ignoti (Le pigeon – 1958) de Mario Monicelli. Mario Caiano est particulièrement habile à mener de front l'humour et l'action. On se tue beaucoup dans ce film, mais sans que cela prête à conséquence. Lors de l'attaque du train, Bódalo entre dans un wagon. Un soldat lève son fusil en criant « Viva la revolucion ! ». Surpris, Bódalo l'abat à bout portant. « Mais il a crié : « Viva la révolucion ! », chef » objecte un homme. « Comment veux-tu que j'entende quelque chose dans tout ce bordel ? ». Imparable.

Photographies : A fistul of pasta et blog Hombre.

11:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario caiano | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/08/2013

Concentrée

Diana Rigg plongée dans la lecture du journal entre deux prises sur le plateau de On her majesty's secret service (Au service secret de sa majesté - 1969) de Peter Hunt. Photographie © Robert Penn

19:23 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : diana rigg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/08/2013

Le temps des vacances !

Le taulier d'Inisfree part se mettre au vert et au frais pour une bonne quinzaine. Lecteurs chéris, mes amours, à très bientôt. Photographie DR.

20:49 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/07/2013

1956 en 10 (autres) films

En attendant 1957 et 1958 au plus fort de la chaleur estivale, Zoom Arrière vous propose un retour sur l'année 1956 avec quelques titres indispensables signés John Ford, Charles Laughton, Orson Welles, Fritz Lang ou Robert Bresson. Mais sur Inisfree, j'aime descendre un peu plus bas dans le classement pour rappeler que 1956, c'était aussi Shirley McLaine aérienne dans l'un des sommets du tandem Lewis-Martin, Coleen Miller étreignant Rory Calhoun sous la pluie, Simone Signoret en robe du soir dans la jungle pour Bunuel, Robert Taylor dans un de ses rôles les plus sombres, Lucia Bosè et ses copines sur la Piazza di Spagna, la somptueuse Eva Dahlbeck chez Bergman, la sublime Jane Russel chez Walsh, le bain inoubliable d'Elsa Martinelli en princesse indienne, monsieur Jambier au 45 rue Poliveau et le plus charmant des films du maître du suspense avec, encore, une adorable Shirley McLaine.

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck tashlin, ingmar bergman, alfred hitchcock, raoul walsh, richard brooks, luis bunuel, claude autant lara, richard carlson, luciano emmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/07/2013

Rigoureuse Bernadette

"C'est toujours avec émotion que je retrouve Bernadette Lafont, son nom ou son visage, sa silhouette fixée dans un magazine ou son corps ondulant dans un film car, bien que je sois son aîné, nous avons débuté le même jour de l'été 1957, elle devant la caméra, moi derrière. Le titre du film inscrit sur le clap était Les mistons. Le cinéma tenait Bernadette Lafont et ne la lâcherait plus. Vingt fois, trente fois, je l'ai revue sur l'écran, artiste fantaisiste et rigoureuse en même temps, jamais démagogique, droite chandelle jamais vacillante, toujours vaillante, jamais éteinte. Quand je pense à Bernadette Lafont, actrice française, je vois un symbole en mouvement, le symbole de la vitalité, donc de la vie."

François Truffaut – 1984 (cité dans Le plaisir des yeux – La petite bibliothèque des Cahiers du Cinéma)

Photographie : DR source Carteles

18:19 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bernadette lafont, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/07/2013

Si tous les gars du monde...

Coup de zoom avant sur l'un des films de Zoom arrière pour l'année 1956. J'ai été assez surpris de constater que j'étais le seul à avoir vu Si tous les gars du monde, film signé Christian-Jaque, que je n'ai moi-même découvert que cette année. Le réalisateur n'est ni maudit, ni oublié, et le film en son temps fut un joli succès, se plaçant dans le box-office de 1956 juste au dessous de Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Alors ? Alors tout simplement le film est devenu difficile à voir et ce qu'il avait saisi de l'air de son temps est aujourd'hui obsolète. Pourtant, comme pour certains autres films, c'est ce qu'il a enregistré de côté qui peut lui donner un nouvel intérêt. Photographies © Gaumont

Christian-Jaque a un statut un peu à part. Prolifique et commercial, il a réalisé près de 70 films entre 1932 et 1977. Là-dedans, il est facile de trouver une demi-douzaine de titres provoquant une moue attristée, comme une demi-douzaine faisant naître regard admiratif. Tournant dans tous les genres avec un mélange d'aisance et de désinvolture parfois fatale au film, il est difficile à cerner. Il prend pourtant des risques qui se révèlent payants et se montre souvent remarquablement doué avec le langage cinématographique. Je suis toujours épaté par la sophistication des mouvements de caméra dans un film comme François 1er (1937). Avec tout cela, il a été moins attaqué que certains de sa génération, mais on a peu abordé son œuvre et il a été simplement mis de côté. Ses films, Fanfan la Tulipe (1952) exemplairement, ont fait leur vie et assis leur réputation tout seuls.

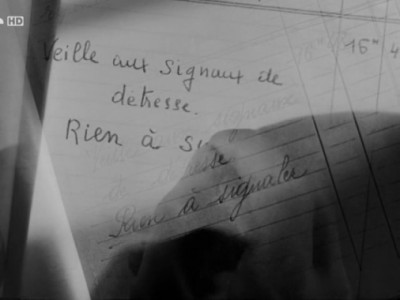

Si tous les gars du monde est un film autour du phénomène des radioamateurs en pleine expansion depuis la fin de la guerre. Un message de détresse est capté en provenance d'un chalutier et va déclencher une chaîne de solidarité autour du monde pour faire parvenir un médicament indispensable. Le film aura une forte influence sur cette pratique, comme plus tard la bande dessinée de Franquin QRN sur Bretzelburg pour les aventures de Spirou dont le film partage l'esprit. Au scénario, rien moins que Henri-George Clouzot, dont la présence étonne pour cette histoire qui exalte des sentiments très positifs. Comme quoi...

L'équipage du Lutèce est victime d'une intoxication alimentaire. L'un des aspects les plus remarquables du film est le réalisme des scènes maritimes. Toutes les scènes de pêche au début sonnent juste, sans recours à des maquettes. L'océan est rendu dans sa majesté redoutable. Christian-Jaque déploie tout son talent pour faire vivre l'équipage et rendre leur espace resserré, isolé au sein de l'immensité.

Jean-Louis Trintignant trouve ici un de ses premiers grands rôles. Même s'il a gardé un souvenir amusé de la direction d'acteur du réalisateur, il y est nettement meilleur que dans le film de Vadim qui sort au même moment. On peut voir dans cet acteur un des ponts entre le nouveau cinéma à venir et le cinéma dominant du moment. La distribution est habilement conçue, sans tête d'affiche, mais homogène dans sa variété. On y croise Georges Poujouly, Hélène Perdrière, Andrex ou Roger Dumas tout jeune.

A travers la pratique radioamateur, ce qui intéresse Christian-Jaque, c'est une réflexion sur la solidarité et l’entraide. Il introduit dans son récit son contraire, non pas dans le mécanisme des péripéties de la chaîne, mais à l'intérieur même du groupe en péril : le poison de la défiance, la peur de l'autre. L'un des matelots est arabe et comme on suspecte l’intoxication d'être venue d'un jambon, il est vite soupçonné par une partie de l'équipage. Ce choix, en 1956, est plutôt audacieux et conserve une certaine force aujourd'hui. Joué avec finesse par Doudou Babet, le personnage de Mohammed permet d'expliciter l'un des thèmes sous-jacents du film sans parasiter l'action principale, déjà bien assez compliquée.

La scène du chat ! Le morceau de bravoure du film où un test est réalisé sur le chaton du bord. Question découpage et intensité, nous ne sommes pas très loin d'un autre test fameux mis en scène par John Carpenter dans The thing en 1982.

Avec le recul une partie du film trouve son intérêt dans la description du monde (l'Europe essentiellement) en 1956. Tourné en différents endroits, Si tous les gars du monde nous montre la porte Brandebourg et les deux secteurs emblématiques de la guerre froide à Berlin avec l’illusion (l'espoir ?) que la solidarité peut se frayer un chemin. En 1956, c'est une relative détente. Le mur sera construit en 1961.

Dans le même état d'esprit, le monde de 1956 est encore ouvert, où l'on circule dans les aéroports sans les interminables processus de sécurité actuels. Découvrant le film aujourd'hui, on se rend compte de ce qui ne serait plus possible. Non que les solidarités aient reculé, mais les conditions de leur réalisation se sont considérablement durcies. Les choix individuels de plusieurs personnages se heurteraient aujourd'hui à un monde qui, s'il communique incroyablement plus vite, s'est crispé et refermé sur lui-même.

Au réalisme des scènes maritimes répondent de belles scènes en extérieurs nocturnes à Paris. Là encore, avant que la Nouvelle Vague ne le théorise, certains metteurs en scène étaient capables de saisir l’atmosphère d'une ville et la façon dont elle était parcourue. Avec le personnage de Trintignant, nous passons du Gaumont Palace, place Clichy, au terminal Air France des Invalides puis aux aéroports d'Orly et du Bourget. Autant de lieux gravés ici pour l'éternité. Le Gaumont Palace, « le plus grand cinéma du monde », a été détruit en 1973. Il brille ici de toute sa façade.

Néanmoins, comme nous sommes chez Christian-Jaque, il y a toujours un petit quelque chose qui coince. La caricature grossière des allemands dans Boule de suif (1945), Maupi en chinois « avé l'assent » dans Les pirates du rail (1937). Cette fois, au milieu de ce gros travail de réalisme, il y a la séquence africaine. Tournée à Nice entre palmiers et oliviers, elle diffuse le parfum renfermé des films coloniaux des années trente, shorts blanc, indigènes nonchalants, casques typiques, italien d'opérette. On peut prendre le partit d'en rire. Mais quand même c'est dommage, le film passe à côté du chef-d’œuvre.

19:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian-jaque | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2013

Les joies du bain : L'inquiétante dame au bain

Kim Novak, encore mais je ne m'en lasse pas, dans une très jolie posture rêveuse tirée du film The Notorious Landlady (L'inquiétante dame en noir- 1962) signé Richard Quine où elle a comme partenaire Jack Lemmon. Photographie Classic Cinema Images

16:38 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kim novak | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/07/2013

Gare au gorille !

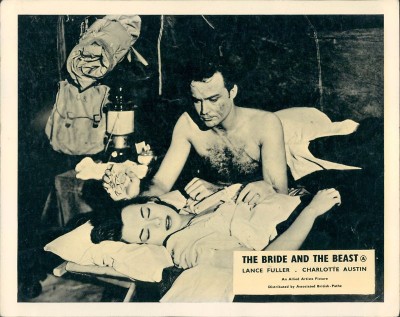

The bride and the beast (La fiancée de la jungle). Un film de Adrian Weiss (1958)

Pour les Fiches du cinéma

Le spectateur avertit remarquera dès le générique le nom d'Edward Wood Jr au scénario de The bride and the beast (La fiancée de la jungle) et, comme un effet de signature, l'actrice Charlotte Austin dès sa première apparition porte un pull angora rayé du plus bel effet. Étrange mainmise du scénariste sur un film signé et produit par Adrian Weiss en 1958. La renommée d'Ed Wood, « plus mauvais réalisateur du monde », redoutable auteur de Plant nine from outer space(1959), immortalisé sous les traits de Johnny Depp par Tim Burton en 1995, ayant occulté Weiss soigneusement maintenu dans l'anonymat. Las ! Weiss est l'homme d'un seul film, celui qui nous intéresse ici, même s'il a travaillé toute sa vie à des titres divers pour le cinéma. Et sur ce film, on trouvera sans forcer ce qui fait l’intérêt relatif de l’œuvre woodienne : érotisme déviant, pull angora, jeu des acteurs dans un état second, pauvreté visuelle assaisonnée d'artifices au bricolage assumé, atmosphère fantastique ouatée aux accents surréalistes dont il est délicat, voire hardi, de démêler la part volontaire.

The bride and the beast apparaît comme un conte zoophile. Laura vient de se marier avec Dan Fuller, un chasseur professionnel qui veut l'emmener en Afrique. Le soir de leurs noces, il lui présente Spanky, son énorme gorille qu'il tient emprisonné dans la cave de sa grande demeure. La bête tombe amoureuse de la belle, classique, mais celle-ci et c'est moins classique, n'y est pas insensible. La nuit, alors que l'orage gronde (comment ? Un cliché ?), Spanky en proie à un désir bien compréhensible brise sa cage et débarque dans la chambre nuptiale. Il tente d'enlever la belle, alanguie, et lui déchire sa nuisette avec la délicatesse requise en 1958. Mais cette brute passion est brisée net quand Dan abat le bel animal qui aux jeux de l'amour vaut son prix. Pour guérir Laura de son traumatisme, on le serait à moins, Dan a recours à un ami qui hypnotise la belle et découvre ainsi, à l'occasion d'un étonnant flashback que Laura a été... une gorille dans une vie antérieure. Suite à cette éprouvante révélation, Dan emmène Laura en Afrique (ou en Inde parce qu'il y a un tigre, le film n'est pas très clair là-dessus) et là revient, lancinant, impérieux et moite, l'appel de la jungle et des grands singes.

Voilà. Le scénario est gonflé et va au bout de sa logique que je vous laisse, lecteur chéri, le plaisir de découvrir. La mise en scène de Weiss illustre consciencieusement mais mollement cette édifiante histoire, laissant heureusement de l'espace à quelque scènes gratinées où l'imagination du spectateur motivé peut palier à la pauvreté des moyens mis en jeu. Le film est frontal avec ce côté des sérials de l'époque muette et des années trente. Les cadres un peu figés lui donnent même un petit côté théâtral, à l'exception de la fameuse scène de l'hypnose tournée en vue subjective à travers le regard de Laura. La musique est au kilomètre et l'interprétation irrégulière. On aura une pensée émue pour les acteurs devant jouer avec un minimum de sérieux les situations les plus hallucinantes. Charlotte Austin s'en sort pas mal, elle qui avait déjà tâté du simien dans Gorilla at Large (1954) de Harmon Jones. A noter la présence de Eve Brent qui jouera plus tard la tante paralytique du héros de Fade to black (Fondu au noir – 1980) de Vernon Zimmerman. Le plus valeureux de tous est certainement Steve Calvert dans la pelure de Spanky (au passage en anglais to spank veut dire fesser). Dans le bonus érudit de cette édition DVD, Christophe Bier évoque les ténors des grands singes à fermeture éclair. Calvert avait acheté le sien au cascadeur Ray "Crash" Corrigan et mettait un point d'honneur à entretenir, par son absence au générique, l’ambiguïté sur l’existence réelle du singe. Une idée naïve mais qui démontre une foi réelle dans le cinéma. The bride and the beast est ainsi une authentique série B d'exploitation un peu folle (mais sans doute pas assez) qui amusera les amateurs de singes amoureux à l'écran, douce et bien inoffensive déviance.

Photographie DR

A lire chez le bon Dr Orlof

Le site de l'éditeur

16:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adrian weiss | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/07/2013

La fiancée de la jungle

The bride and the beast (La fiancée de la jungle - 1958) d'Adrian Weiss.

Photographies DR.

22:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adrian weiss | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2013

Le gaucho

Way of a gaucho (Le gaucho). Un film de Jacques Tourneur (1952)

Pour Les Fiches du Cinéma

With a wide country in my eyes

And these romantics dreams in my head

L'héroïne, Teresa Chavez, a été sauvée des indiens par le héros, Martin Penalosa . Elle a les traits divins et le dessin de bouche unique de Gene Tierney. Il a la sature virile et le mâle visage aux mâchoires serrées de Rory Calhoun. A la nuit, le couple fait halte dans un bosquet au sein de la pampa sauvage (la pampa est toujours sauvage). Car malgré les apparences, nous ne sommes pas dans un western. Non, nous sommes en Argentine en 1875, Martin est un gaucho et Teresa la fiancée d'un riche propriétaire. Teresa est couchée par terre, à demi endormie dans la lumière sublime du chef opérateur Harry Jackson qui la baigne dans un effet de clarté lunaire et fait courir sur son visage les ombres mouvantes de branches au dessus d'elle. Elle tourne légèrement le visage et contemple la silhouette de Martin qui se détache, très noire, sur l'espace immense qui les entoure, entre deux formes sombres de troncs. Il est une vision aussi solide que le marbre des statues des héros antiques. Le gaucho est un mythe. Une ombre plus sombre passe sur le visage de Gene. Teresa. La silhouette entre les troncs a disparu. La regardait-il dormir ? Ressentait-il comme elle le trouble préludant les grandes passions ? N'était-ce qu'un rêve de demi-sommeil, révélateur d'un désir naissant ? Ce moment de grâce cinématographique est signé Jacques Tourneur dans le film Way of a gaucho (Le gaucho) qu'il tourne essentiellement en Argentine en 1952.

Pour ce qui est de Gene, il faudra savourer ce passage parce qu'il n'y en aura pas vraiment d'autre (un plan allongée dans l'herbe, l'épaule dénudée, un autre en prière dans un joli clair-obscur) . Son personnage est le point faible du film, récit d'aventures exotiques aux couleurs flamboyantes du technicolor de la grande époque. Un de ces films dont Hollywood était alors friand. La faute en incombe largement au scénario de Philip Dunne, également producteur, qui réduit Gene à une figurante de luxe, la composante sentimentale inévitable du héros. Il délaisse leur passion romanesque pour une variation autour de l'histoire de Robin des bois. Way of a gaucho, « la manière du gaucho » peut-on traduire littéralement, sublime le code de conduite de ces hommes d'un autre temps, code chevaleresque où l'honneur prime tout. C'est par honneur que Martin devient meurtrier lors d'un duel avec un autre gaucho qui a insulté son patron. C'est pour l'honneur que Martin devient hors la loi et défie le pouvoir venu de la ville et de la modernité qui s'incarne dans Miguel, son patron-frère de lait-rival amoureux, et dans Salinas, officier puis policier, qui tentera de le plier ou de le briser. Les deux hommes pourtant admirent et aiment le gaucho (Salinas progressivement, c'est l'originalité du personnage incarné par Richard Boone). Ils craignent aussi l'ivresse de liberté et l'exigence morale qu'il incarne. Miguel paiera de sa vie cet amour. Salinas en sera marqué dans sa chair. Le gaucho pliera sans rompre. Les relations entre les trois hommes sont complexes, loin des clichés que la situation de départ pouvait faire craindre, aussi on comprend qu'au sein de cette confrontation exacerbée d'ego masculins la pauvre Gene ait du mal à se faire une place. Peut être que Tourneur avec son élégance habituelle la nimbe-t'il de lune pour la consoler. Mais Teresa ne sera pas la flibustière des Antilles.

Jacques Tourneur met donc en avant la dimension épique, mythique, du récit, filmant avec force et lyrisme les grands espaces argentins, les vastes étendues de la pampa comme les sommets de la cordillère des Andes, les nombreuses chevauchées des groupes de cavaliers exaltées au sein du vaste décor comme dans les plus beaux westerns. Le film est traversé de compositions originales, comme ce cavalier debout sur la selle de son cheval contemplant l'horizon, aux atmosphères recherchées, comme ce passage en prison autour d'un air de guitare et d'une lumière nocturne. Tourneur met en scène la rectitude orgueilleuse de son héros, multipliant les poses de demi-dieu, silhouette impeccable, centaure du désert, faisant corps avec sa terre littéralement quand il se coule sous une barre rocheuse. Martin est une icône à la tête de ses hommes, un guerrier implacable lors de la scène du duel et Rory Calhoun que l'on a pu voir opposé à Robert Mitchum dans River of No Return (La Rivière sans retour - 1954) d'Otto Preminger ou en héros du premier peplum de Sergio Leone, donne cette densité de granit au gaucho, sûr de ses valeurs (« Ton père n'aurais jamais fait cela » jette-il à Miguel), il reconnaît ses torts sans ambages une fois qu'il les a acceptés.

Way of a gaucho est bien l'un de ces films d'aventures flamboyants du Hollywood des années 50, recherchant l'exotisme d'autres contrées tout en y perpétuant les codes du western. Il n'y a guère de différence entre le gaucho et le cow-boy, si ce n'est la pantalon bouffant de l'argentin. On notera en outre quelques liens assez forts question caractère entre Martin et Anne de Anne of the Indies (La Flibustière des Antilles) tourné l'année d'avant, comme avec les trois héros de western traditionnels incarnés par Joel McCrea et Robert Stack dans les trois années qui suivent. Le film est enveloppé d'une remarquable musique composée par Sol Kaplan même si Tourneur qui avait effectué d'assez longs repérages dans le pays aurait préféré une musique plus authentique. Mais le travail de Kaplan est enlevé et la guitare donne une touche sud américaine bienvenue qui renforce le dynamisme du film. Way of a gaucho vaut avant tout pour sa splendeur plastique, tableau tourbillonnant de passion et de soleil, poème épique des grands espaces et des hommes qui y vivaient libre.

Photographies capture DVD Sidonis / DR

15:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacques tourneur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/06/2013

Les joies du bain : trompette

Bien que filmée en SuperScope par Jacques Tourneur, l'assez sublime Virginia Mayo, est plongée dans une toute petite baignoire, presqu'une bassine dans cette remarquable photographie d'exploitation de Great days in the morning (L'or et l'amour) bien joli western de 1956. Photographie DR.

13:10 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : virginia mayo, jacques tourneur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2013

Courant - Garrel, l'entretien (partie 3)

Suite et fin de l'entretien accordé par le cinéaste Gérard Courant (trois doubles DVD aux éditions L'Harmattan) à l'occasion de la sortie en DVD de l'ensemble consacré au cinéaste Philippe Garrel. L'occasion cette fois de remercier le bon Dr Orlof qui me fit découvrir, en son temps, le travail de Gérard Courant avant de me permettre de rencontrer l'homme.

Réalisé pour Les Fiches du Cinéma

11 – Serait-il juste de dire qu'à travers ce travail sur Garrel, tu es plus qu'un témoin mais un passeur et que tu mets en avant tes propres conceptions du cinéma, un peu comme Truffaut avec Hitchcock ?

Ces 6 films et près de 10 heures de paroles de Garrel s’inscrivent dans ce vaste projet que sont les Carnets filmés. Il faut resituer ce travail dans l’ensemble des Carnets. Aujourd’hui, les Carnets filmés, ce sont plus de 200 épisodes et 250 heures de films terminés (plus, près d’une quarantaine d’épisodes qui ne sont pas encore montés). Et les Carnets filmés, ce sont aussi des films sur d’autres cinéastes (6 avec Werner Schroeter, 6 avec Joseph Morder, 4 avec Luc Moullet, 5 avec Vincent Nordon, 2 avec Marcel Hanoun, d’autres avec Abel Ferrara, Teo Hernandez, etc.). Ce sont des films sur des acteurs et des actrices (Jean-François Gallotte, Zouzou, Béatrice Romand). Ce sont aussi des films sur des personnalités du milieu cycliste (Janine Anquetil, Maurice Izier, Olivier Dazat). C’est encore des films sur des villes. Des villes où j’ai vécu (15 films avec Lyon, 8 avec Dijon, 3 avec Saint-Marcellin), des villes (23 films à Dubaï, 6 à Marseille, 3 à Lucca, 3 avec Buenos Aires) ou une île (4 films à Alicudi, au large de la Sicile) que j’aime.

Dans les Carnets consacrés aux cinéastes, je me mets au service des artistes que j’aime et que je filme. J’essaie de mettre en valeur leur pensée, leur art et la qualité de leurs films en trouvant une forme qui soit en adéquation avec leur style et leur esthétique. Je ne sais pas si j’y arrive mais c’est mon objectif et, en aucun cas, le but est de tirer la couverture à moi. Je n’ai jamais cherché à me faire de la publicité sur le dos des cinéastes et artistes que j’ai filmés. Au contraire, mon plaisir de créer a toujours été de me fondre dans leur œuvre pour en sortir le plus précieux et le plus profond de leur art.

12 – Cet ensemble couvre le Garrel des années 60 au début des années 80. As-tu abordé sa carrière des années suivantes et quel regard portes-tu sur les films qui ont suivi ?

Ces entretiens s’arrêtent au Bleu des origines, distribué en salle par le futur producteur Paolo Branco (à cette époque, il était distributeur et exploitant de salle) au début de l’année 1979. Quand nous avons enregistré les entretiens de mai et juin 1982, Philippe Garrel parle de L’Enfant secret, tourné en 1979, que je n’ai pas encore vu à ce moment-là. Une première version du film est terminée, mais, pour des questions financières, le film est bloqué au laboratoire et il est invisible. Ce n’est qu’à l’automne de la même année que tout se régularise avec le Centre National de la Cinématographie qui débloque l’avance sur recettes que Garrel avait reçu quelques années auparavant. Garrel va alors retravailler son film en réduisant sa durée d’environ une demi-heure. Je découvrirai le film seulement à la fin de 1982 et le film sortira en 1983.

Ces entretiens de 1982 font le bilan d’une période (de la fin des années 1960 à la fin des années 1970) qui s’avère, pour l’instant, la plus riche de Garrel (et aussi de Werner Schroeter dont mon travail cinématographique concerne ces mêmes années).

Bien sûr, les films qu’il a créé après L’Enfant secret m’intéressent beaucoup, mais pas de la même manière que ses films précédents. Les films des années 1970 étaient des films utopistes, révolutionnaires, épurés, jusqu’au-boutistes, uniques qui ne ressemblaient en rien à ce qui avait été fait auparavant au cinéma et qui, depuis, n’ont jamais été copiés.

Les cinémas de Philippe Garrel et Werner Schroeter étaient le témoignage d’une époque pré et post-révolutionnaire qui n’existe qu’une ou deux fois pas siècle. Garrel et Schroeter sont arrivés au bon moment et ils se trouvaient au bon endroit.

Ma chance fut d’être présent à ce moment-là. Si j’étais arrivé plus tôt ou plus tard, mes films sur Garrel et Schroeter n’auraient jamais existé car la flamme de leurs ciné-poèmes n’aurait pas encore été allumée ou aurait été déjà éteinte.

Les films de Garrel des années 1970 n’étaient pas des films qui s’ajoutaient les uns aux autres pour constituer une œuvre au sens classique du terme. Chaque film essayait de changer le monde, de proposer une nouvelle manière de vivre, d’inventer une utopie. Il n’y avait pas de plan de carrière caché en filigrane comme c’est devenu systématiquement le cas aujourd’hui dans le cinéma dit d’auteur, nouvelle tarte à la crème d’un certain cinéma français qui n’a plus rien à dire et plus rien à montrer. Chaque film était un cocktail Molotov prêt à exploser.

13 – Est-ce que Garrel a vu ces films ?

J’ignore s’il les a vus. Je sais seulement qu’il les a eus en sa possession lorsqu’ils furent terminés et que les éditions L’Harmattan lui ont également envoyé les 3 coffrets lorsqu’ils les ont été édités en DVD. Mais il ne m’a jamais dit ce qu’il en pensait. Le connaissant, c’est plutôt bon signe. S’il n’avait pas été satisfait, il aurait fait des remarques.

Il faut dire que cette attitude ne m’étonne pas car elle est très fréquente dans le milieu du cinéma. C’est un monde où l’on ne sait pas dire « merci ». Les gens de lettres sont bien mieux éduqués car ils ont la politesse de répondre (parfois un peu trop mécaniquement et pompeusement, je l’admets) à un envoi. Dans le cinéma, ceci est guère pensable. Les personnalités du cinéma (producteurs, cinéastes, acteurs) considèrent que tout leur est dû.

Toutefois, il y a d’heureuses exceptions qui rattrapent ce manque de savoir vivre. Je pense à Éric Rohmer qui était la politesse même ou à Joseph Morder qui a reçu une éducation à la fois juive et british qui le vaccine contre de tels comportements.

14 – Aujourd'hui quelle est la place de ce cinéma très libre ? Comment sont accueillis ces témoignages et cette poétique du cinéma qu'ils développent ?

Nous vivons aujourd’hui dans une société robotisée, faite d’assistés, à des années lumières de la société rêvée des années post-68. Les jeunes d’aujourd’hui pensent plus à leur retraite qu’à inventer des nouvelles formes d’art et de vie. Qui aurait pu imaginer, dans les années 1970 que des manifestations contre les projets de retraite rassembleraient autant de jeunes ?

Cela dit, la place de ce cinéma était déjà très marginale dans les années dont nous parlons. Le succès relatif de La Cicatrice intérieure a masqué la forêt des autres films qui eurent un public plus confidentiel ou pas de public du tout. Ce cinéma ne vendait pas d’idée et ne cherchait pas à faire de l’argent.

Ce cinéma n’était pas fait pour avoir du succès. Il était un peu, toutes proportions gardées, comme celui de la Nouvelle Vague. Comme l’expliquait bien Jacques Rivette, à propos de cette dernière, c’étaient des films de rupture dont le simple fait d’exister était une victoire contre le cinéma académique dominant.

Et si certains films de la Nouvelle Vague ont connu un succès d’estime (Le Beau Serge) ou le succès tout court (Les Cousins, Les Quatre cents coups, À bout de souffle), c’était à cause d’un malentendu dû à leurs sujets, à leur côté moderne et branché.

Aujourd’hui, la place de ce cinéma est devenue microscopique. Il n’y a plus que des Vincent Roussel ou des Vincent Jourdan et quelques étudiants japonais ou coréens du Sud pour s’y intéresser.

15 – Dans un court-métrage de l'ensemble, il y a Zanzibar à Saint-Sulpice, tourné en 1999. Au-delà d'une certaine nostalgie, il y a de nombreux enfants autour des artistes, comme une promesse d'avenir. Quel serait l'héritage du cinéma de Garrel de cette époque ?

C’est l’historienne américaine Sally Shafto qui avait eu l’idée de réunir toute la famille Zanzibar au café de la mairie, place Saint-Sulpice à Paris : Philippe Garrel, Jacques Baratier, Serge Bard, Jackie Raynal, Zouzou, Patrick Deval... Certains ne s’étaient pas vus depuis plus de vingt ans ! Les enfants que l’on voit dans le film sont ceux de Philippe Garrel : Esther et Lena.

Il ne peut que s’agir d’un héritage diffus car le cinéma (la pellicule cinématographique) est en train de disparaître. Il ne peut plus y avoir cette religion du cinéma comme elle a existé jusqu’à la fin du siècle dernier. On ne peut plus se suicider en se coupant les veines avec de la pellicule 35 mm comme tentait de le faire Jean-Pierre Léaud dans La Concentration.

Les années 1970 furent la dernière décennie où l’on a pu aller à l’essentiel. Aujourd’hui, il y a trop de technologie qui nous entoure pour pouvoir nous concentrer sur cet essentiel et le cinéma n’intéresse plus qu’une minorité d’étudiants, d’artistes et d’intellectuels. Le cinéma a été remplacé à la fin du siècle dernier par la télévision (je ne parle pas des films diffusés à la télévision) et, aujourd’hui, la télévision est remplacée par le net.

Quand Kodak aura complètement supprimé la pellicule cinématographique et que tous les films seront imprimés sur des cartes mémoire, il sera alors possible pour la nouvelle génération de réinventer le Cinéma. Quand ? Comment ? Nul ne le sait.

Photographies : Gérard Courant et capture DVD L'Harmattan

Le site de l'éditeur

Le site de Gérard Courant

08:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretein, philippe garrel, gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/06/2013

Courant - Garrel, l'entretien (partie 2)

Suite de l'entretien accordé par le cinéaste Gérard Courant (trois doubles DVD aux éditions L'Harmattan) à l'occasion de la sortie en DVD de l'ensemble consacré au cinéaste Philippe Garrel.

Réalisé pour Les Fiches du Cinéma

6 – Sur la partie politique, il y a des passages étonnants sur son sentiment à la victoire de la gauche en mai 1981. C'est littéralement la chanson de Barbara : « Regarde, l'air semble plus léger, etc. ». Il rêve aussi de voir arriver Michel Rocard au pouvoir. Avec le recul, est-ce que vous avez eu l'occasion de revenir sur ces déclarations, de porter un regard critique sur ce moment particulier ?

Pour comprendre cette attente de changement, il faut savoir qu’en 1981, cela faisait 23 ans que la droite gouvernait. Tous les jeunes n’avaient connu qu’un seul pouvoir, celui du gaullisme et de sa dégénérescence libérale, le giscardisme. L’attente était si forte que, sur le long terme, elle ne pouvait qu’être déçue.

Cela dit, je n’ai jamais cru en Michel Rocard. Rocard était surtout apprécié par les centristes et les gens de droite, particulièrement ceux qui détestaient Mitterrand.

Le changement est arrivé bien trop tard. En 1981, on avait déjà changé d’époque. Les mouvements radicaux de gauche s’étaient essoufflés. Il aurait fallu que le changement ait lieu en 1974, lors de la précédente élection présidentielle...

Je n’ai jamais eu l’occasion de revenir sur ces questions avec Garrel car lorsque nous nous voyons c’est toujours rapidement. Bizarrement, depuis le festival de Berlin 1983 où nous avions participé au même festival (j’y montrais She’s a very nice lady et, lui, L’Enfant secret), nous ne nous sommes plus jamais croisés dans un festival qui est un lieu très propice pour les rencontres et les discussions. Et pourtant, j’ai l’impression de n’avoir jamais cessé de parcourir la France et le monde (notamment celui des festivals) pour y montrer mes films.

7 – Dans les interventions à Digne, Garrel parle beaucoup de technique, du geste artisanal du cinéaste, au point d'avoir tourné avec une caméra à manivelle. Il se réfère également aux frères Lumière. Une filiation partagée ?

Parlons du côté technique. Déjà, il faut savoir que jusqu’à Athanor (1973), Philippe Garrel a toujours travaillé avec des directeurs de la photographie. En particulier, Michel Fournier (le père d’Aure Autika) qui a fait un travail fantastique sur La Cicatrice intérieure et Athanor. Ce dernier film est une rupture dans cette période des années 1970. En effet, après de multiples montages, ce long-métrage a été réduit à 20 minutes ! Ce qui fit le désespoir de Michel Fournier. Quand je l’ai rencontré, en 2001, dans son repère de Semur-en-Auxois (ville que je connaissais car j’y avais été pensionnaire de 1963 à 1965), il ne me parlait que de ça, de sa tristesse d’avoir vu partir ce film en lambeaux. Pour lui, c’était un crime contre le cinéma. On n’avait pas le droit de détruire un film de cette manière. Il ne s’en est jamais remis et a, peu après, abandonné le cinéma. Quel dommage car c’était l’un des directeurs de la photographie les plus doués du cinéma.

Après Athanor, sans argent, sans directeur de la photo et sans cameraman, Philippe Garrel a été contraint de faire l’image (et parfois le son) lui-même. D’où cette nouvelle approche, ce nouveau style (et, il faut le dire, cette nouvelle esthétique) dans son cinéma, en effet plus artisanal. Il va réaliser un ensemble de films dont il est à la fois le directeur de la photo et le cameraman (et, pour les films sonores, l’ingénieur du son) : Les Hautes solitudes (1973), Un ange passe (1975), Le Berceau de cristal (1976), Voyage au jardin des morts(1978), Le Bleu des origines (1979), le fameux bijou tourné à la manivelle. Ce sont des films qui sont toujours passionnants et qui atteignent parfois les sommets. Le Berceau de cristal est peut-être le plus grand Garrel avec La Cicatrice intérieure. De plus, c’est le seul film où il met en scène son meilleur ami, le peintre Frédéric Pardo qui, quelque part, était son alter ego dans le domaine de la peinture. (En 1991, Garrel a raconté cette relation avec Pardo dans J’entends plus la guitare).

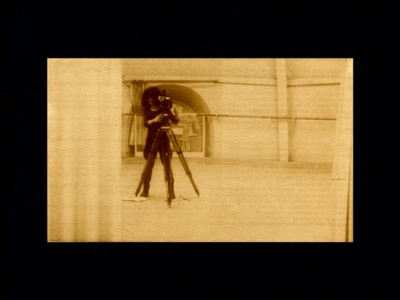

J’en viens aux frères Lumière. Ils sont la base de tout le cinéma. Henri Langlois l’a très bien expliqué dans cet excellent film d’Éric Rohmer, Louis Lumière (1966, 66 minutes), produit par l’Institut Pédagogique National, dans lequel le co-fondateur de la Cinémathèque française dialogue avec Jean Renoir. (Le film a été édité en DVD en bonus du Signe du lion). L’importance des Lumière n’est pas seulement d’avoir inventé le cinéma (son tournage et sa projection en une seule machine, le cinématographe) mais d’avoir inventé une esthétique, que dis-je, bien plus que ça, une vision du monde venue en droit-fil de l’Impressionnisme.

Lumière, c’est ce cinéma brut qui ne pouvait que charmer ces inventeurs de formes que sont Jean-Luc Godard, Andy Warhol et Philippe Garrel.

Et puis, les films des frères Lumière, c’est le cinéma en train de naître. Quand on voit un des premiers films des frères Lumière, on a l’impression de voir naître un art.

Alors, oui, quand j’ai vu mes premiers films de Garrel, j’ai senti cette même filiation avec Lumière.

8- Il y a un nom qui revient souvent dans ces entretiens, c'est celui de Jean Luc Godard ?

Après Lumière, il y a Godard. Godard, c’étaient les fondations indispensables et essentielles pour tous les cinéastes qui essayaient de faire un nouveau cinéma dans le monde : Bernardo Bertolucci, Glauber Rocha, Rainer Werner Fassbinder, Brian de Palma et beaucoup d’autres...

Il est certain que si Godard n’avait pas existé, le cinéma aurait été différent. Je ne vois pas d’autre cinéaste qui a eu cette capacité à influer autant sur la manière de faire des films. Pas même Orson Welles. Ni Sergueï Eisenstein. Ni même le Néoréalisme.

Dans les entretiens de 1982, on parle beaucoup de Godard car c’était l’époque où il avait réussi un come-back auquel, dans le cinéma, peu de gens le croyaient capable. Après ses films militants du groupe Dziga Vertov (1968-1972), ses expériences vidéos à Grenoble (1974-1976), puis en Suisse (1977-1979) et un premier come-back brillamment raté (Tout va bien, en 1972), Sauve qui peut (la vie) (1980) et Passion(1982) renouaient avec un système de production qui avait fait sa renommée et sa gloire. Et ces deux films avaient une certaine élégance dans l’art de faire des films. De nouveau, Godard, peignait des toiles de maître.

9 – Sur un autre plan, il a une réflexion poussée sur l'économie de ses films et du cinéma. Vu ton propre parcours de cinéaste, c'est quelque chose dont tu te sens proche ?

Sur les films des années 1970, oui. Complètement.

À partir des années 1980, Philippe Garrel a su trouver des moyens financiers plus importants pour faire ses films. Il s’est glissé dans un système plus codifié de production des films.

Dans la production des films de Garrel des années 1970, peu importe l’importance du budget d’un film, l’objectif prioritaire est que ce dernier se rembourse. Pour Garrel, il est préférable de réaliser un film à petit budget qui se rembourse ou qui gagne un peu d’argent plutôt que de réaliser un film à gros budget qui perd de l’argent. Cette façon de voir relève peut-être de l’évidence, mais, dans l’économie du cinéma, elle est aux antipodes de la manière de faire de beaucoup de producteurs. Certains producteurs sont prêts à perdre beaucoup d’argent sur certains films pour se faire une belle carte de visite qui leur permettra, par la suite, de produire certains cinéastes de renom ou de produire leurs prochains films plus facilement.

En ce qui me concerne, d’une manière générale, je ne perds pas d’argent sur mes films car c’est eux qui, depuis mes débuts, me font vivre. Si je perdais de l’argent, je ne pourrais plus vivre de mon art et j’arrêterais de faire des films.

10 – Et sur l'approche poétique, sensible, même si vos films traversent des paysages différents, pourrait-on dire que vous êtes compagnons de voyage ?

Bien sûr. Sauf qu’il est important de préciser qu’il y a d’autres compagnons de voyage embarqués dans le même petit train omnibus : Werner Schroeter, Sergueï Paradjanov, Glauber Rocha, Yoshishige Yoshida, Jean-Luc Godard, Luc Moullet, Joseph Morder, Teo Hernandez.

À partir des années 1980, Garrel a changé de train : il a choisi le TGV. C’est ce qui explique que nous avons maintenant autant de peine à nous croiser puisque j’ai continué dans le même omnibus.

(à suivre)

Photographies : Gérard Courant et capture DVD L'Harmattan

14:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, philippe garrel, gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2013

Courant - Garrel, l'entretien (partie1)

A l'occasion de la sortie en DVD de l'ensemble consacré au cinéaste Philippe Garrel par le cinéaste Gérard Courant (trois doubles DVD aux éditions L'Harmattan), le créateur des Cinématons a accepté de répondre à quelques questions, exercice auquel il s'est prêté avec sa générosité coutumière. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié.

Réalisé pour Les Fiches du Cinéma

1 – Te souviens-tu de la première fois que tu as vu un film de Philippe Garrel ?

Oui, très bien, c’était au cinéma Eldorado de Dijon, le mardi 13 février 1973. Près d’un an après sa sortie à Paris, La Cicatrice intérieure arrivait enfin à Dijon. Il faut donner toute sa signification au mot « enfin » car c’était la première fois qu’un film de Philippe Garrel était montré à Dijon ! Le film était projeté dans le cadre des soirées présentées par la revue Culture cinéma qui était une revue de cinéma dijonnaise consacrée exclusivement aux films présentés dans la capitale de la Bourgogne. Ces séances avaient lieu tous les mardis soir. La revue organisait une soirée-débat animée par un critique (l’excellent Jean Collet était le plus fidèle car, enseignant à l’université de Dijon et étant par conséquent souvent sur place, il était régulièrement « réquisitionné » pour ces soirées) ou un historien du cinéma, le réalisateur ou un des acteurs du film que l’on venait de voir. Pour La Cicatrice intérieure, c’est Jacques Robert, le distributeur du film, qui s’était déplacé pour le défendre.

La salle (environ 300 places) était pleine. À la fin du film, au moment où les lumières s’allumèrent, plana un immense silence. Et puis les premières questions fusèrent. Le débat entre Jacques Robert et une partie du public devint même houleux. Certains spectateurs furent agressifs vis-à-vis de l’intervenant qui ne se laissa pourtant pas marcher sur les pieds. (Jacques Robert avait été l’un des dirigeants de la FFCC, la Fédération Française des Ciné-Clubs et il était impossible de le déstabiliser tant il connaissait, en fin politique de l’animation des films, les ficelles d’un débat).

Le public ne comprenait pas pourquoi un cinéaste avait pu faire un tel film et ne voyait pas à quoi ce film pouvait servir.

Un exemple du dialogue :

Un spectateur (à Jacques Robert) : « C’est donc vous qui avez sorti ce film ? »

Jacques Robert : « Et j’en suis fier. Le simple fait de proposer un film comme La Cicatrice intérieure au public me confirme que j’ai eu raison de faire ce métier ».

Le spectateur : « Ça consiste en quoi, faire ce métier ? »

Jacques Robert (pédagogue) : « Être distributeur, c’est voir des films, choisir ceux qu’on aime ou qui méritent d’être montrés. C’est acheter les droits pour les projeter dans des salles de cinéma, faire de la promotion, tirer des affiches, faire venir des journalistes pour qu’ils en parlent dans leurs journaux ou dans leurs radios… Et dans le cas du cinéma de Philippe Garrel, c’est faire découvrir une œuvre forte qui compte déjà dans l’art du cinéma d’aujourd’hui et qui comptera encore plus dans le cinéma de demain… »

Le spectateur (jubilant) : « Vous avez donc payé pour montrer ce film ? »

Jacques Robert (fier) : « Et j’ai même gagné de l’argent ! »

Une partie de la salle applaudit.

2 – Au milieu des années 70, tu écris dans plusieurs revues de cinéma. Quand tu fais le premier voyage à Digne, en 1975, est-ce en tant que critique où l'idée d'un film est déjà là ?

Quand je suis allé aux rencontres « Pour un autre cinéma » de Digne, en 1975, je préparais mon déménagement pour m’installer à Paris et je réfléchissais aux films que j’espérais faire dans la capitale. Je n’étais pas à Digne comme critique (je commençais à peine à écrire sur le cinéma) mais comme apprenti cinéaste et simple cinéphile. J’étais surtout à Digne pour observer et apprendre. À ce moment-là, je n’étais sûr de rien, mais je me préparais à tout. La preuve ? J’avais demandé à un ami, propriétaire d’un magnétophone, d’enregistrer les deux débats que Garrel a eu, cette année-là, avec le public. Je savais que j’en ferais un film, que j’utiliserais ce matériel mais, encore trop ignorant de la technique cinématographique, je ne savais pas encore quand et comment.

Pour reprendre l’expression de Cocteau, j’étais dans un état de somnambulisme éveillé.

3 – Le cinéma de Philippe Garrel te passionne au point de le programmer au ciné-club universitaire de Dijon, d’écrire des articles enthousiastes et de lui consacrer un livre. Qu'est-ce que ce cinéma représente alors pour toi ?

Nous avions programmé La Cicatrice intérieure au Ciné-Club Universitaire de Dijon le 25 février 1976 et, contrairement à sa première diffusion, le film avait connu un authentique succès.

Le cinéma de Philippe Garrel des années 1970 (disons de Marie pour mémoire, en 1967, au Bleu des origines, en 1979) représente une manière complètement nouvelle de faire des films qui est en adéquation avec une certaine utopie poético-révolutionnaire. Garrel s’éloigne du roman classique et du cinéma américain (qui étaient la marque de fabrique de la Nouvelle Vague) pour entrer dans un univers poétique, celui de Lautréamont, de Rimbaud et d’Artaud, de la pop music et des expériences psychiques et psychédéliques. Avec Garrel, on quittait le monde de la culture pour entrer dans le monde de la contre-culture. On quittait un monde normalisé pour s’engouffrer dans un cinéma révolutionnaire. Bien plus révolutionnaire que les films dits militants qui empruntaient trop souvent une forme académique pour défendre des idées révolutionnaires.

C’était donc un cinéma poétique et personnel qui était en opposition avec le cinéma dit militant et, bien plus encore, avec le cinéma dit de qualité française. Il me semblait que ce cinéma avait un siècle d’avance sur tout ce qui se faisait à l’époque. Il me semblait aussi que ce cinéma avait comblé son retard sur les autres arts : la peinture, la sculpture, la musique et qu’il pouvait parler d’égal à égal avec eux. C’était une sacrée révolution !

Et quand j’ai décidé de clôturer mon activité de critique que je partageais essentiellement entre Cinéma (qui dépendait de la Fédération Française des Ciné-Clubs) et Art press, j’ai voulu rendre un hommage à mes deux cinéastes fétiches, Werner Schroeter et Philippe Garrel en écrivant un livre sur chacun d’eux. Celui sur Werner Schroeter est paru fin janvier 1982 et celui sur Philippe Garrel, constitué en grande partie des entretiens du printemps 1982, en janvier 1983.

4 – Il y a six enregistrements de la parole de Garrel, deux lors de débats à Digne, quatre réalisés lors de la préparation de ton livre sur le cinéaste. Comment, et quand, prennent forme les carnets filmés réalisés à partir de cette matière « brute » ?

Le concept des Carnets filmés est né très tôt en une époque où je ne savais pas ce qu’était vraiment le cinéma et encore moins que je deviendrais cinéaste. Dès mon enfance, j’ai commencé à conserver toutes sortes de documents (livres, photos, programmes, affiches) sur mes passions (cinéma, cyclisme) et dès que je me suis mis à filmer, j’ai conservé précieusement et pieusement tout ce que je tournais, même ce qui me semblait, au premier abord, moins intéressant. Je savais que j’utiliserais un jour ce matériel mais je ne savais pas quand et comment.

En ce qui concerne ces documents de Philippe Garrel, enregistrés sur des cassettes sonores, tout de suite j’ai su que j’en ferais quelque chose. J’avais même fait des doubles des cassettes afin d’être sûr de pouvoir mieux les préserver contre l’usure, la perte ou le vol.

Au fil des années, j’ai accumulé des centaines de documents sur Garrel et ses films en sachant que ça me servirait un jour. C’est au début des années 1990 lorsque les Carnets filmésprennent forme que j’ai su comment j’allais utiliser ce matériel et que j’ai commencé à travailler dessus. Chaque Carnet filmé est daté non pas de la date de la fin du montage ou de la date de la présentation à un public (comme c’est le cas pour les films en général) mais à la date du tournage ou de l’enregistrement. C’est de cette manière qu’œuvrent la plupart des écrivains qui tiennent un journal. Très souvent, ce journal est publié bien des années après la prise des notes au jour le jour lorsque l’auteur les a remis en forme pour la publication.

5 – Garrel est très marqué par le contexte de cette époque, politique en particulier avec mai 68 dans lequel il est très investi. Il y en a un témoignage très vivant avec Zouzou à Saint Denis. C'est quelque chose que tu as vécu de la même façon ?

En mai 1968, j’habitais à Dijon et la ville était très calme comparée à Paris. On dit souvent que la France est un pays coupé en deux : d’un côté, il y a Paris et, de l’autre, le reste de la France. C’était exactement ça à Dijon. Les choses commencèrent à changer dans les mois et les années suivantes avec un énorme décalage avec la capitale. Quand on voyait ce qui se passait à Paris dans ces années charnières des sixties et des seventies, ça donnait très envie de s’installer dans la capitale. J’enrageais de voir ce décalage et chaque fois que j’allais à Paris, je constatais les différences entre ces deux mondes. Paris était en ébullition alors que la province dormait.

Alors, non, je n’ai pas pu vivre cette période comme Garrel, Zouzou, Nico, Clémenti, Kalfon, Marc’o, Bulle Ogier, Juliet Berto, Valérie Lagrange et les autres et je le regrette profondément. Cela dit, ce fut peut-être pour moi un avantage car ce décalage fut une période de réflexion et de maturation qui m’ont été fort utiles quand j’ai commencé à faire des films au milieu dans années 1970.

(à suivre)

07:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe garrel, gérard courant, entretien | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/06/2013

Courant - Garrel, rencontre au sommet

D'un cinéma l'autre - Philippe Garrel. Plusieurs films de Gérard Courant

Pour les Fiches du Cinéma

Le plaisir que l’on peut prendre à la découverte de l’œuvre de Gérard Courant est avivé ces derniers temps par les nouvelles possibilités offertes au spectateur curieux. Soucieux de contrôler son travail, l’auteur a pris à bras le corps l’espace ouvert d’Internet et a organisé sur son site la promotion de son œuvre multiple avec la rigueur et l’exhaustivité que nous lui connaissons. Elle est désormais classée comme sur ses propres étagères. Mieux, il a mis nombre de ses films à disposition sur son compte Youtube qu’il nourrit avec générosité. Mieux encore, les édition de l’Harmattan ont entrepris la publication de ses travaux autour de cinéastes et quels cinéastes ! : Werner Schroeter, Philippe Garrel, Vincent Nordon, Joseph Morder, Luc Moullet. Sous le terme générique D’un cinéma l’autre, la collection regroupe documents filmés et sonores, carnets filmés, entretiens, documentaires, courts métrages et Cinématons.

L’ensemble force le respect car ce qui frappe, c’est l’ampleur du matériau accumulé depuis 1975 et sa qualité. Tous ces cinéastes sont désormais reconnus, quoique cela veuille dire, et le patient, minutieux travail de Gérard Courant, représente une somme qui raconte l’histoire de tout un pan du cinéma français et au-delà. Une histoire trop peu connue qui ne demandait qu’a être contée, qui sera une parfaite introduction au néophyte et qui ravira l’initié qui ne soupçonnait peut être pas qu’une telle mémoire ait été préservée. Autre aspect remarquable, ce travail n’a été motivé que par le désir de Gérard Courant, son admiration pour les cinéastes abordés et la passion qu’il porte à leur films et à leur démarche d’artistes.

L’ensemble consacré à Philippe Garrel comprend près de 12 heures de film autour essentiellement de la parole de l’auteur de La cicatrice intérieure (1971), Elle a passé tant d’heures sous les sunlights (1985) ou Le vent de la nuit (1999). Il y a six films d'entretiens : Philippe Garrel à Digne (premier voyage) (1975), Philippe Garrel à Digne (Second voyage) (1979), réalisés à partir de captations sonores de débats lors des Rencontres Cinématographiques de Digne. Suivent Passions (entretien avec Philippe Garrel I), Attention poésie (entretien avec Philippe Garrel II), L’Art, c'est se perdre dans les châteaux du rêve (entretien avec Philippe Garrel III) et L’œuvre est unique car elle consolide notre liberté (entretien avec Philippe Garrel IV). Tous ont été réalisées en 1982, à partir des entretiens menés par Gérard Courant pour son livre Philippe Garrel : entretiens (Studio 43, 1983).

En 1975, Gérard Courant se rend donc à Digne pour les Rencontres cinématographique et enregistre au magnétophone le débat qui suit la projection d'un ensemble de cinq films : Le Révélateur (1968), Le Lit de la Vierge} (1969), La Cicatrice intérieure (1972), Les Hautes Solitudes (1974) et Un ange passe (1975), le 2 mai 1975. A cette époque, Gérard Courant écrit pour diverses revues de cinéma et il s’est pris de passion pour le cinéma de Garrel «Pour Philippe Garrel, le cinéma n'est pas seulement un moyen d'exprimer son art, il est également une immense bouée de sauvetage et de survie sans laquelle il périrait noyé dans les profondeurs de notre monde capitaliste.» (Les Soleils d’Infernalia n° 11, décembre 1976 ).

A partir de cet enregistrement, document brut, il réalise un premier carnet filmé Philippe Garrel à Digne (premier voyage). Ce film de 1978 propose l'intégralité du débat avec le public. Il définit une forme qui sera celle des cinq autres carnets filmés autour de Garrel : la bande son brute avec une image de fond composée de feux d'artifices, éclairs de lumière filmés en super 8 et ralentis, une trame onirique avec un effet quasi hypnotique. Par dessus, un gros travail d'illustration des propos à l'aide de multiples photographies, d'extraits des films de Garrel discutés (On verra par exemple le travelling circulaire de La cicatrice intérieure quand on parlera de sa technique), et d'extraits de films de Gérard Courant qui, fidèle à son principe de transversalité, fait intervenir d'autres archives, ses Cinématons notamment. Que l'on parle de Jean-Luc Godard (Courant parle beaucoup de Godard avec Garrel) et l'on voit apparaître le fameux portrait filmé de JLG avec son cigare. Que l'on évoque Nico, et elle apparaît,le visage nimbé d'éclairs de lumière. Soucieux de rigueur et de clarté, Courant use d'intertitres pour préciser telle ou telle information. Une question au fond de la salle à Digne n'est pas très audible ? Courant nous la fait apparaître à l'écran. Les bandes-son de Digne, sans doute prises avec un simple magnétophone à cassette, demandent une certaine attention mais leur côté brut nous projette en 1975 dans la salle, ce qui est assez remarquable.

L'exercice pourrait être fastidieux. Mais pas du tout, y compris pour quelqu'un comme moi qui connaît mal le cinéma de Garrel. Très vite s'impose la voix du cinéaste, un peu basse, très douce, envoûtante, avec cette façon de dire « très, très, très, très » pour ce qui lui semble important. Son propos passionne, ne se limitant pas au cinéma mais abordant politique, peinture, musique, éthique, économie du cinéma, psychanalyse, littérature. Il accepte en débat la contradiction (sur la question essentielle de la façon de filmer les femmes), se révèle critique sur son travail, parfois même impitoyable, mais aussi fait passer sa force de conviction. Il passionne, c'est le mot. Cet ensemble de films définit les contours d'une philosophie esthétique et économique du cinéma et de sa pratique. Que filmer ? Pourquoi filmer ? Comment filmer ?

Pour ceux qui ont vécu cette époque, comme pour ceux qu'elle fascine, celle de la fin des années 60, du grand mouvement de mai 68 et des années 70 qui ont suivi jusqu'à la victoire de François Mitterrand en 1981, le principe affectif joue à plein. Avec le recul il y a même matière à réflexion quand Garrel fait revivre par ses réflexions ce qu'à représenté la victoire socialiste de mai, quand il s'enthousiasme, illustrant littéralement le "passage de l'ombre à la lumière" vanté par Jack Lang à l'époque où "L'air semble plus léger" chanté par Barbara à Pantin en 81. On méditera sur cette idée que la prochaine étape, pour Garrel, aurait été l'élection de Michel Rocard (« Notre génération devra l'élire » dit-il). C'est vrai, à l'époque, certains d'entre nous ont pensé cela. A méditer également cette réflexion qu'après les combats des années 70, que Garrel a vécu difficilement, il est désormais heureux, que tout va bien et qu'il se repose. Il serait très intéressant de reprendre aujourd'hui la discussion et de revenir sur ce repos des intellectuels et artistes après 1981, mais c'est une autre histoire.

Au fil des entretiens, on comprend pourquoi Courant s'est enthousiasmé pour le cinéma de Garrel et pourquoi il a reconnu en lui un frère en cinéma. Garrel a commencé très jeune, à 16 ans après un stage sur le film de Claude Berri, Le vieil homme et l'enfant (1968). Il réalise dans l'urgence son premier court métrage, Les enfants désaccordés. « Ce qui me branchait à l'époque, c'était d'être le plus jeune cinéaste du monde : tourner un film 35 mm à 16 ans. » (Les cahiers du cinéma n° 671, octobre 2011). Il développe alors un système de production personnel et très léger qui lui permet de faire les films qu'il veut faire, sans compromis, à la manière d'un peintre où d'un poète. Les films sont ainsi de durée ou de format variable, dépouillés mais aux mouvements majestueux, à la photographie, parfois en couleurs, parfois en noir et blanc, splendide. Les films de Garrel classés alors comme expérimentaux, relèvent pleinement de l’œuvre d'art. Le réalisateur estime qu'il vaut mieux tourner, même comme on peut, plutôt que pas du tout. On voit là où se situe la proximité avec Courant, ils partagent une éthique, une poésie, une philosophie et une économie de l'acte créateur au cinéma.

Dans les entretiens de 1982, Garrel revient longuement sur les rapports de production et il se révèle très conscient du problème de l'argent. Pour lui, il y a de la place pour des films comme les siens, à condition qu'ils soient produits à une échelle modeste. Il a également pensé à conserver l'ensemble des droits sur son œuvre, ce qui lui permet par exemple aujourd'hui de mettre à disposition Elle a passé tant d'heures sous les sunlights sur Internet. Ces échanges sont toujours d’actualité. La question technique se greffe sur ces réflexions. Garrel avoue une certaine méfiance pour la machinerie du cinéma. Sur les films de sa première période, il est le plus souvent seul avec ses acteurs et actrices. Rapport à la peinture encore, avec ce côté peintre-modèle que l'on peut trouver dans ses films avec Jean Seberg, Anémone ou Nico. Mais il revendique aussi le côté artisanal. Il tournera ainsi avec une caméra à manivelle, manière de revenir au geste des frères Lumière, autre point de contact avec le travail de Gérard Courant dont nombre de séries, les Cinématons les premiers, sont basés sur le principe des vues Lumière. On retrouvera ce goût pour les méthodes anciennes avec l'utilisation par Garrel de lampes à arc dans les années 90. mais pour lui la technique est un faux problème et il revendique le droit à l'erreur. Belle déclaration quand il dit que l'Art n'a rien à voir avec le travail bien fait. Il rejoint ici François Truffaut qui pensait que les films respiraient par leurs défauts.

Dans le même temps, Philippe Garrel, aiguillonné par les questions de Gérard Courant (et du public à Digne) cherche à définir ce que doit être un film, du moins pour lui. Il y a la figure essentielle de Jean-Luc Godard que les deux hommes admirent, en particulier autour du film Passion sortit en 1981 qui donne son titre au premier film des entretiens. Garrel fait preuve d'une grande culture et prône la transversalité des arts. Films-peintures, films-poémes, films-musiques, Le réalisateur imagine dans un passage lyrique des films désaliénants, que l'on pourrait utiliser pour tous les âges de la vie et en toutes circonstances, en couple ,avec un enfant, etc. Et par dessus tout domine l'Amour. L'Amour transformé en art est ce qui émeut le plus Garrel. Je repensais alors à cette phrase de Catherine Deneuve devant une photographie de son metteur en scène pour {Le vent de la nuit}, tendrement grave : « C'est un visage qui a souffert, qui a souffert par amour ». Défilent au cours des films les visages aimés de ses actrices. Mais il serait fastidieux de conter par le détail le contenu des six films. Ils constituent un inestimable témoignage, et ce mot est au cœur du travail de Gérard Courant, comme un voyage poétique dans l'univers d'un artiste particulier. Garrel ouvre grand les portes de sa sensibilité, n'hésitant pas à aborder des expériences douloureuses comme son internement en asile psychiatrique à Rome ou la douleur de la perte de ses amis Jean Eustache ou Jean Seberg.

L'ensemble se complète du Cinématon de Garrel tourné en 1982 , de Zouzou à Saint Denis (2005), entretien autour d'une table de restaurant avec l'actrice Zouzou qui évoque avec sa belle voix à la Arletty des souvenirs mouvementés de mai 68, les compressions de trois œuvres clefs de la période couverte : Le révélateur, Le lit de la vierge et Les hautes solitudes, réalisés en 2009. Enfin, tourné le 24 mai 1999 en super 8, Zanzibar à Saint Sulpice est un document sur les retrouvailles du groupe Zanzibar où l'on croise outre Garrel, son père Philippe et ses enfants, les membres de ce collectif : Jackie Raynal, Patrick Deval, Serge Bard, Zouzou Jacques Baratier, et quelques autres amis comme Laura Duke Condominas ou Dominique Noguez. Le groupe Zanzibar s'était créé dans la foulée de mai 68, après une première rencontre au Festival du Jeune Cinéma d’Hyères en avril (on y croisera Bernadette Laffont et le chef opérateur Michel Fournier). Soutenus par la mécène Sylvina Boissonnas, le groupe réalisera une vingtaine de films entre 1968 et 1970 dont les premiers longs métrages de Garrel. Symboles d'une époque et de ses rêves mis en œuvre, leur réunion a un côté touchant sans être nostalgique. Le plus émouvant c'est de voir tout le monde filmer tout le monde, les images de Gérard Courant participant de ce tournage à plusieurs mains, et puis tous les enfants qui gambadent autour des adultes, la relève, la continuité, l'avenir.

A lire chez le bon Dr Orlof

Le site de l'éditeur

11:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe garrel, gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2013

1955 en 10 (autres) films

Zoom Arrière vous propose un nouveau voyage dans le passé des sorties cinéma en France, cette fois en 1955. C'était le temps des samouraïs d'Akira Kurosawa, d'une étrange valise, de la trompette de Nino Rota et des escaliers de la butte qui sont durs aux miséreux. Mais 1955 c'étaient aussi les flèches indiennes dans le désert hostile d'un John Sturges encore plein de promesses, Totò napolitain au coeur d'or (et la Loren marchant sous la pluie) chez Vittorio De Sica, les fourmis géantes de Gordon Douglas, des moustaches de hussards pittoresques chez Alex Joffé, Glenn Ford filmé par Rudolph Maté, les pyramides d'Egypte et leurs mortels secrets vues par Howard Hawks, les quais de Marseille d'un cinéaste rare, Paul Carpita, des officiers 1900 aux uniformes rutilants rêvés par René Clair, un monstre amphibie et amoureux dans le classique en 3D de Jack Arnold, et un mariage contrarié façon Allan Dwan. Photographies DR, piquées un peu partout.

16:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john sturges, gordon douglas, rené clair, vittorio de sica, alex joffé, rudolph maté, paul carpita, howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2013

Les joies du bain : Kim dans la mousse

Une nouvelle foismerci à FredMJG pour cette bien jolie vue de l'épaule de Kim Novak dans Jeanne Eagels (1957), un film signé George Sidney, biographie romancée (au point que la famille attaqua le studio) de l'actrice Jeanne Eagels dont le scénario a été co-signé par John Fante. Regard langoureux par en dessous, quantité de mousse adéquate, érotisme tout en suggestion.

08:30 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : kim novak | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2013

Cannes 2013 : Jodorowsky's Dune

C'est une histoire de fous racontée par les fous qui en furent les protagonistes. Des fous flamboyants et sympathiques, metteurs en scène, dessinateurs, peintres, designers, rock stars, artistes qui se mirent tous au service du projet, de la vision plutôt, du plus fou d'entre eux, l'adaptation pour le cinéma du roman de Franck Herbert, Dune, par Alejandro Jodorowsky. Ce film n'existe pas. Il est sans doute le plus célèbre des films qui n'ont pas été réalisées, baleines blanches errantes entre deux eaux du septième art. A plusieurs reprises, Jodorowsky a déclaré qu'il avait rêvé ce film si fort qu'il existait certainement dans une autre dimension. Ce sont les chemins de ce rêve qu'emprunte aujourd'hui le jeune cinéaste Franck Pavich pour son documentaire Jodorowsky's Dune présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Des chemins parcourus avec méthode et rigueur pour en retracer l'incroyable cartographie et donner à toucher du regard, presque, le but jamais atteint. Nous partons à la suite de Pavich l'oeil émerveillé, un étrange sourire aux lèvres, traversées à l'occasion d'un éclat de rire. Quand par exemple à la proposition du producteur Michel Seydoux de faire un film, Jodorowsky s'exclame : « Dune ! », et explique aujourd'hui avec son sourire éclatant qu'il n'avait pas lu le livre, qu'on lui avait juste dit que c'était bien pour lui.

Alejandro Jodorowsky est un homme-univers, au cinéma le réalisateur-poète illuminé de El Topo (1970), The Holy Mountain (La montagne sacrée – 1973) et de Santa Sangre (1989), entre autres. Avec le projet Dune, il a une ambition formidable. Son film devra changer les spectateurs, ouvrir leur esprit et à travers eux changer le monde. Plus qu'un film, il veut fabriquer selon ses propres mots un objet sacré, un prophète. Et pour faire un tel film, il lui faut plus que des collaborateurs, il veut des guerriers ! (J'imagine Kechiche parler ainsi à ses techniciens). Pavich nous conte cette quête des guerriers de Dune. Elle est à la hauteur de la légende, se déroulant sur plusieurs pays entre Londres, New-York, Paris, la Suisse et l'Espagne. Dans la distribution : Orson Welles, Gloria Swanson, Dali avec Amanda Lear en prime, Mick Jagger. Pour jouer Paul Atreides, Jodorowsky veut son fils Brontis alors âgé de 12 ans et il va lui faire suivre pendant deux années un entraînement poussé avec un maître en arts martiaux, à raison de six jours par semaine. A voir les deux hommes témoigner dans le documentaire, le fils n'en a pas tenu rigueur au père. Pour la musique, ce sera Pink Floyd et Magma. Pour les effets spéciaux, Douglas Trumbull, l'homme de 2001 (1968) et le meilleur de son temps n'a pas l'étoffe d'un guerrier. Jodorowsky rencontre Dan O'Bannon qui vient de travailler avec John Carpenter sur Dark Star (1974). « Vend tout ce que tu as et viens à Paris, ta vie va changer ». O'Bannon vient. Pour donner corps à ses visions, Jodorowsky va chercher le peintre Christopher Foss et ses vaisseaux de rêves, l'artiste de Gruyère H.R.Giger et ses visions de cauchemar. Et le plus grand guerrier de tous, ce sera le créateur de Blueberry, maître de la bande-dessinée, Jean Giraud – Mœbius, qui va réaliser un storyboard très complet et sublime. Giraud, disparu récemment, ne témoigne pas dans le film. Il partageait avec Jodorowsky certaines expériences planantes et un certain mysticisme, la magie, les tarots.

Peinture de H.R.Giger

De la masse de travail accumulé sort un énorme pavé de 3000 pages, le plan complet du film, que le producteur français fait tirer à une centaine d’exemplaires et envoie aux studios américains pour compléter un financement de plus en plus important. C'est là que ça coince. Si le travail impressionne, Jodorowsky effraie. Et quand on lui demande de couper dans le scénario pour obtenir une version de 90 minutes, le réalisateur s'emporte. Ce sera douze heures, ou vingt, ce sera ce qu'il voudra, ce qu'il faudra. C'est trop pour un décideur de studio. Le film ne se fera pas. Les droits passent à Dino De Laurentiis qui embarque David Lynch pour la version de 1984 dont Pavich montre cruellement quelques images. Il faut voir la joie sauvage de Jodorowsky qui explique son bonheur en voyant le résultat : « C'était complètement raté ! ». Son film rêvé peut rester la référence. Et comme philosophe Michel Seydoux, les effets spéciaux n'auraient sans doute pas été, en 1975, à la hauteur des visions de Jodorowsky. Il est peut être mieux que le film n'ai pas vu le jour.

Pavich a réuni pour son film (presque) tous les protagonistes de cette folle équipée et en reconstitue les mouvements. Jodorowsky, à 84 ans, alerte et élégant, domine le récit, portant toujours son rêve. Mais le film va plus loin. Il convoque de grands témoins. Ainsi Nicolas Winding Refn raconte qu'un soir, ayant parlé de Dune avec Jodorowsky, celui-ci lui fait découvrir son exemplaire du fameux pavé. « Le film était là ». Refn est devenu le premier spectateur du film qui n’existe pas. Pavich cherche à faire partager ce sentiment. Animant le storyboard de Mœbius, il reconstitue la scène d'ouverture vertigineuse faisant traverser l'univers. La puissance visuelle du travail effectué est telle que, combinée au commentaire passionné de Jodorowsky, que le film existe pour nous aussi.

Mais surtout, à travers le portrait de cet homme exceptionnel et de sa vision, Jodorowsky's Dune est une belle leçon de cinéma. L'expression d'une ambition pour un cinéma en tant qu'art total, du film en tant qu'expérience mystique. « L'effet du LSD sans la drogue » s'émerveille Jodo. C'est une leçon de ténacité, un plaidoyer pour ne pas brider ses ambitions, une méditation sur la façon dont l'expression artistique se fraye toujours un chemin.

Dessins de Mœbius

Car le plus beau de cette histoire, c'est la façon dont elle a rebondit. L’œuvre avortée a accouché de multiples autres œuvres et elle a influencé durablement tout un pan du cinéma, et au-delà. Du travail commun entre Jodorowsky et Moébius est né John Difool, une autre sorte de prophète, et la saga de l'Incal avec ses ramifications, devenue une date dans l'histoire de la bande dessinée. Jodorowsky est devenu scénariste à succès et a recyclé nombre de ses idées dans les diverses séries sur lesquelles il a travaillé, parfois même jusqu'à saturation. On retrouve encore l'influence de Dune dans Bouncer, western dessiné par Boucq. En revenant sur la liste des guerriers, on constate que c'est là que se sont rencontrés Foss, O'Bannon, Mœbius et Giger, que l'on va retrouver à des titres divers sur des films aussi fondateurs que Alien (1978), Heavy Metal (1980), Blade runner (1982), Tron (1982) ou Total recall (1989). Leur influence visuelle a durablement marqué le cinéma fantastique et de science fiction contemporain. Et tout vient de cette première expérience. Je me souviens d'un article paru pour le Dune de Lynch, sans doute dans Starfix. Le critique notait que la déception venait en partie du fait que l'on avait l'impression que le film avait déjà été fait ailleurs. Dans la saga de Georges Lucas en particulier. Les guerriers, les vers des sables, les guildes, les vaisseaux spatiaux gigantesques, les jeux de pouvoir, l'influence de Dune est évidente. Lucas qui préparait Star wars en 1976 aurait eu l'occasion de voir le fameux pavé circulant dans les studios ?

Pavich met cet héritage en lumière. Le Dune de Jodorowsky est une idée qui a fait son chemin, le plus inattendu peut être, et qui a changé la vie de nombre de ceux qui y ont participé. Jodorowsky's Dune est le portrait d'un homme habité par un rêve – Le prophète, finalement, c'est lui.

Le site Dune behind the scenes avec de nombreuses informations et illustrations

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alejandro jodorowsky, franck pavich, cannes 2013 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/06/2013

Cannes 2013 : Les manuscrits ne brûlent pas