20/12/2014

Jolie mouche (hommage)

Chère Virna Lisi,

J'ai appris votre disparition ce 18 décembre avec je l'avoue une grande peine. Comme souvent, je me suis un peu irrité en lisant les nécrologies sentant un peu trop la fiche toute faite. Mais c'est le jeu. J'imaginais votre sourire indulgent et comme avec le chat de Cheshire, tout votre visage se matérialisant autour. Votre sourire... En France, tout le monde y est allé de son couplet sur votre prestation en Catherine de Médicis pour Patrice Chéreau adaptant Dumas. Brillante idée d'avoir tourné avec un metteur en scène de prestige, il en jette plus dans votre filmographie qu'Alex Joffé ou Henri Verneuil, et puis c'est plus récent en notre époque de mémoire courte.

Pourtant, si vous étiez remarquable en Catherine, vous y apparaissiez vieillie, enlaidie, cruelle et cynique, et ce portrait ne saurait en rien rendre compte de ce que vous avez été sur les écrans ni de ce que vous évoquez pour moi.

Vous êtes, chère Virna, une des plus belles femmes apparues comme autant de miracles au cinéma vers 1960. Je pense à vos sublimes contemporaines, Claudia Cardinale, Giovanna Ralli, Catherine Spaak, Marilù Tolo, Stefania Sandrelli et quelques autres. Vous y avez apporté de la grâce mêlée à une pointe d'impertinence latine, une douceur vive, un humour pétillant et sensuel, avec chez vous en particulier une expression d'indulgence qui tempérait les effets de votre beauté incandescente. Ce sourire, votre sourire, large et franc, m'est inoubliable avec cette petite mouche au coin de la bouche, point d'exclamation rehaussant votre blondeur comme chez Marilyn à qui l'on a voulu vous faire ressembler chez Richard Quine. Vous avez eu assez de lucidité pour rester vous même et laisser Hollywood de côté. Mais pas trop loin.

Voilà. Pour retrouver ce sourire éclatant, cette grâce énergique, cet œil vif et malicieux, il faut vous revoir à vos débuts chez Joffé dans Les hussards en 1955 aux côtés de Giovanna Ralli et de Bourvil que vous retrouverez à plusieurs reprises. Vous y portez à ravir le corsage échancré 1800. Il faut vous voir en toge diaphane entre les beaux mâles Steve Reeves et Gordon Scott pour le Romolo e Remo (Romulus et Rémus - 1961) de Sergio Corbucci. Corbucci que vous inspirez puisqu'il vous fait dominer la distribution pléthorique de Il giorno più corto (Le Jour le plus court) en 1963 où vous portez de multiples tenues dont une superbe combinaison d'aviatrice façon Hélène Boucher. Avec cela, il y a la brune émouvante pour Pietro Germi, la collégienne chef de bande dans 5 marines per 100 ragazze (1961) de Mario Mattoli, où vous êtes entourée d'une belle bande de comiques (Ugo Tognazzi, Mario Carotenuto, Ciccio et Franco), le corsage à la rose aux côté d'Alain Delon, les lunettes intello pour Joseph Losey, la tenue orientale de Oggi, domani, dopodomani (1965) où Marcello Mastroianni, un rien mufle, vous revend à un émir, l'écharpe dans le vent du côté d'Étretat...

Dans tout ceci, il n'y a pas que des chefs d’œuvre, mais chère Virna ne vous en offusquez pas. Si vous n'avez pas eu la carrière d'une Claudia, vous faites partie de ces actrices qui même noyées au milieu de productions internationales poussives, y apportent toujours quelques minutes de lumière. Et vous avez préféré, aux temps difficiles du cinéma italien, la discrétion et le silence.

Votre mouche et votre sourire vont me manquer, chère Virna, encore qu'il me suffise de me replonger dans n'importe lequel des titres de votre filmographie, même chez Chéreau, pour y les y retrouver, espiègles, indispensables.

Photographies DR et Carl Fischer (1966)

16:08 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : virna lisi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/12/2014

L'espace, camarades !

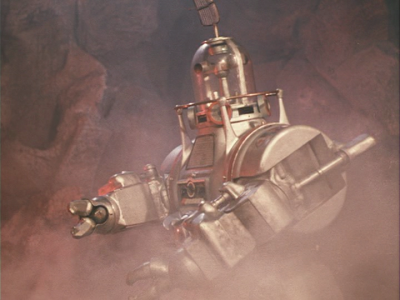

Planeta bur (La planète des tempêtes - 1959) un film de Pavel Klouchantsev

Texte pour les Fiches du Cinéma

En 1962, l'URSS a encore une longueur d'avance sur les USA dans la course à l'espace. John Fitzgerald Kennedy a galvanisé ses troupes avec la Nouvelle Frontière et en promettant un américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Sur les écrans, Hollywood déverse des soucoupes volantes, des robots massifs et des monstres folkloriques. Qu'à cela ne tienne ! Les studios de Leningrad vont montrer ce qu'est un space-opéra marxiste-léniniste et ils ont sous la main le projet ambitieux de Pavel Klouchantsev, Planeta bur (La planète des tempêtes). Klouchantsev est loin d'être un débutant même si ce film est son premier long métrage de fiction. Il a débuté en 1930 et, opérateur de formation, il s'est intéressé aux effets spéciaux qu'il va développer et utiliser dans de nombreux films documentaires sur l’espace, sa passion. Il connaît un gros succès avec Doroga k zvezdam (La route des étoiles) qui sort en 1957 au moment du lancement du premier Spoutnik. Planeta Bur sort l'année du voyage de Youri Gagarine. Ces deux films fascineront les américains, en particulier Stanley Kubrick qui imagine déjà un voyage vers Jupiter. Klouchantsev envoie ses astronautes vers la planète Vénus avec des moyens, une vision ample et un zeste de propagande. Les valeureux soviétiques, dont une partie est victime d'un astéroïde, vont affronter diverses péripéties, un atterrissage périlleux, des décisions cornéliennes, un environnement hostile mais pas trop, des gaz toxiques, des dinosaures placides, une plante carnivore hilarante, des espèces de lézards sauteurs, et un décollage catastrophe. La liste n'est pas limitative, ouf !

Planeta bur m'a laissé perplexe, faisant le grand écart entre la série B et la production de prestige, entre Star Trek et Andrei Tarkovski. Il est tour à tour ennuyeux et intéressant, amusant et pompeux. La volonté de rompre avec une esthétique occidentale (comprendre américaine) de pur divertissement bon marché se traduit par le choix de mise en valeur des extérieurs grandioses, par une volonté de réalisme dans les décors des vaisseaux, le soin apporté aux costumes et accessoires, les effets de vol ou d'apesanteur. Sur ces points, on comprend l'intérêt que pouvait manifester Kubrick qui reprendra les mêmes options. Cela donne de belles séquences comme Masha flottant dans l'habitacle avec beaucoup de naturel ou celle du survol de la surface de Vénus par un vaisseau. Par contre le robot John, construit par l'équipier américain pas très sympathique qui accompagne l'expédition, ne renouvelle pas le cliché de la boite de conserve sophistiquée et John n'a pas l'humour de Robby.

Sur la surface de Vénus les choses se compliquent et si les superbes décors naturels sont photographiés avec talent, Klouchantsev se lance dans des délires mal assumés avec une faune locale qui ne dépareillerait pas un film d'Ed Wood. Le numéro d'équilibrisme est difficile à tenir d'autant que les effets sont limités par la technique de l'époque. Les dinosaures sont statiques et les lézards sauteurs semblent sortis des studios de la Toho japonaise, le royaume des cascadeurs en costumes zippés. Le montage n'est pas utilisé pour dynamiser l'action et, curieux paradoxe, l'accumulation de péripéties sur une durée assez courte (83 minutes) n'empêche pas l'ennui de s'installer. Un ennui qui se renforce avec les personnages peu développés, comme est peu développé dramatiquement l'opposition entre l'individualisme de l’américain et l'esprit collectif de ses collègues. Les états d'âme de la seule femme du groupe laissée en orbite, le machisme étant bien partagé entre soviétiques et occidentaux, sont plus intéressants mais restent très théoriques. Faut-il faire confiance à la ligne du parti qui dirige avec lucidité l'expédition depuis notre bonne vieille terre où se laisser aller à ses sentiments ? La réponse est dans la question. Les quelques larmes que verse Masha nous semblent bien peu de choses pourtant elles furent reprochées durement au réalisateur. Une cosmonaute soviétique ne pleure pas !

L'ironie d'aujourd'hui est peu facile. Planeta bur a tout de la curiosité un peu surannée nécessitant un peu de patience de la part du spectateur contemporain. Mais celui-ci pourra se laisser séduire par la photographie de Arkadi Klimov, les atmosphères soignées de la surface vénusienne, et de jolies trouvailles poétiques comme la découverte finale dont je ne dirais rien. A noter que les affaires étant ce qu'elles sont malgré les guerres froides, Roger Corman achètera le film et s'empressera d'en faire deux versions tripatouillées selon ses habitudes : Voyage to the Prehistoric Planet (1965) et Voyage to the Planet of Préhistoric Women (1968), le second avec le concours d'un jeune débutant nommé Peter Bogdanovich. Aucun de ces films n'a grandi l'histoire du cinéma. Planeta bur, lui, aventure dans les paysages balayés par les vents vénusiens, aura été un film étape, un jalon et une source d'inspiration, ce qui n'est pas rien.

A lire sur Devildead

A lire chez le bon Dr Orlof

Photographies : DVD Artus Film DR

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pavel klouchantsev | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2014

Est-ce que ça va les faire rire ?

Ou l'angoisse du comique au moment de la prise de vue. DR.

08:45 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : pierre richard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2014

Un regard indépendant

The savage eye (1959) un film de Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick.

Texte pour Les fiches du Cinéma

Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais nous avons un rapport que je trouve curieux à la notion d'indépendance dans le cinéma américain. Une bonne part de la critique et une fraction non négligeable du public se sont toujours passionnés pour les réalisateurs et des œuvres aux marges du système, comme John Cassavetes qui reste l'exemple emblématique. C'est une position qui tient sans doute à l'héritage de la Nouvelle Vague, à la théorie des auteurs, avec surtout ce mélange de fascination et de répulsion pour le modèle hollywoodien. L'indépendance, une notion vague par elle-même (De qui ? De quoi ? ), doit être comprise comme hors du système des studios, New-York contre Los Angeles. La notion est d'abord économique, ce qui est déjà discutable, puis acquiert rapidement une valeur artistique tout aussi discutable. L’indépendance devient alors une sorte de label, comme pour un poulet fermier, un gage de qualité, d'originalité dans le fond et d'audace sur la forme. Cette approche aura permis de mettre en lumière des personnalités atypiques mais fait un peu vite l'impasse sur le fait qu'il n'y a pas de réalisateurs plus indépendants que Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock ou Franck Capra, très confortablement installées dans le système. Avec le temps, le label s'est vidé de son sens comme le festival de Sundance créé par une star et devenu une véritable institution. La liberté est dans les têtes, pas dans les structures.

Ce long préambule pour signifier mon état d'esprit face à The savage eye, l’œil sauvage, tout un programme, documentaire fictionné réalisé en 1959 par le trio Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick. Un film estampillé « indépendant » comme il y a quelques années Little fugitive (Le petit fugitif – 1953) de Ray Ashley et Morris Engel. The savage eye propose un portait de l'Amérique de la fin des années cinquante à travers celui de Judith jouée par Barbara Baxley, actrice de télévision formée à l'Actors Studio, que l'on reverra chez Robert Altman, Martin Ritt ou Harold Becker. Judith débarque à Los Angeles pour y soigner ses blessures intérieures suite à un divorce. Le récit de fiction est pris en charge par un commentaire composé du dialogue entre Judith et son ange gardien, voix masculine. L'idée est originale, intéressante et fonctionne plutôt bien. Le texte est très bien écrit et joué avec conviction, mais il donne au film une ambiguïté qu'il ne résout pas. L’œil sauvage du titre est-il celui de Judith qui découvre la grande ville, celui de cet ange un rien psychiatre qui tente de la conseiller, ou celui du trio de réalisateurs qui observent les déambulations-prétexte de leur personnage ? Du coup, le dispositif du film séduit avant de s'épuiser petit à petit à mesure qu'il ne reste qu'un procédé.

Reste tout l'aspect documentaire qui offre une vision passionnante de l'Amérique, une certaine Amérique à une certaine époque, un pays assez peu glamour (donc peu hollywoodien), vulgaire et vain, avec ses habitants pris dans la société de consommation de masse, recherchant une beauté artificielle et un plaisir qui masquent mal l'ennui et le vide. Sous le regard de Judith défilent les délires publicitaires, les salons de coiffure, les clubs de jeu, les matchs de catch, la voiture reine (jolie scène d'un accident nocturne), les boites de nuits où l'on assiste à un strip-tease cotonneux. Un portrait à charge dont les images suffisent à dire le désespoir qui se lit entre chaque plan. Vision déprimante qui colle à l'état d’esprit du personnage principal. L'amour n'est ici qu'un échec supplémentaire où la violence machiste d'une rencontre passagère. La quête de spiritualité devient, le temps d'une séquence assez longue et plutôt hallucinante de prêche publique, une sorte de spectacle malsain où la bigoterie le dispute à la manipulation. Noir c'est noir, The savage eye se veut une incision sans concession.

Le film m'a beaucoup fait penser à un autre film, indépendant aussi, Carnival of souls (1962), unique long métrage de fiction de Herk Harvey. L'errance de Judith m'a ramené à celle de Mary, jouée par Candace Hilligoss, et à la façon documentaire dont elle est intégrée dans son environnement, à tout ce que l'on peut voir de l'Amérique autour du personnage. Mais Harvey joue la carte de la fiction, du fantastique même, et une relation profonde se noue entre le spectateur et Mary. Je n'ai pas vraiment éprouvé ce genre d'expérience avec Judith malgré son dialogue avec l'ange. Elle m'est restée lointaine, distante, pas assez incarnée malgré la proximité que veut créer cette voix intérieure. The savage eye donne à réfléchir. Mais il fait aussi penser que cette force documentaire, réelle, nous l'avons éprouvée ailleurs : Dans les scènes tournées en extérieurs par Rudolph Maté, Arthur Lubin ou Jules Dassin, dans la vision de l'Amérique donnée par les grands films noirs, dans les matches de boxe filmés par Robert Wise, dans les portraits de prédicateurs joués par Burt Lancaster où Robert Mitchum. Judith aurait pu être une héroïne de Douglas Sirk qui a si bien peint lui aussi la détresse intérieure de l'Amérique des années cinquante et la place de la femme, divorcée ou pas.

Malgré ces réserves, The savage eye est sans doute une date, un prototype dont l'influence a été déterminante sur ceux qui l'ont vu et ont été séduit par son mode de production, léger et économique, par ses ambitions et sa prise de risque artistique. Il réunit une jolie collection de talents comme Ben Maddow, scénariste de John Huston sur Asphalt Jungle (Quand la ville dort – 1950), Sidney Meyer monteur de Martin Ritt sur Edge of the city (L'homme qui tua la peur - 1957), Joseph Strick au parcours atypique, pilote de chasse, réalisateur, producteur, dont le premier film sera sélectionné à Cannes en 1953, l'excellent compositeur Leonard Rosenman qui signera en 1978 la musique superbe de Lord of the rings (Le seigneur des anneaux) version animée par Ralph Bakshi, le chef opérateur Haskell Wexler qui travaillera evc John Sayles et Elia Kazan, Helen Levitt spécialiste de la photographie de rue, et encore Jack Couffer qui fera la photographie de Jonathan Livingston Seagull (1973) pour Hall Bartlett. Belle conjonction réunie autour de cette idée d'indépendance qui prend corps dans ce film atypique et ouvre la voie à d'autres regards. Indépendants.

A lire sur DVD Classik

Photographie : capture DVD Carlotta

08:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ben maddow, sidney meyers, joseph strick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/12/2014

Lectures pour tous

L'équipe de Zoom Arrière se penche sur l'année 1972 marquée par un déferlement de violence sans précédent comme le note Édouard dans son éditorial. Belle année aux multiples titres réjouissants qui voit Luis Buñuel sur le podium tandis qu'un John Ford de la belle époque s'empare de la seconde place devant Stanley Kubrick en profitant d'une sortie tardive. FredMJG sort sans délai ses 67 de 72 avant d'enchainer par une rétrospective de 2014 mois par mois. Mais comment fait-elle ?

Sur 50 westerns from the 50s, on propose un blog-a-thon consacré à Randolph Scott du 23 au 25 janvier 2015. Les plumes françaises répondront-elles à l'appel ? Le bon Dr Orlof exprime pour sa part son enthousiasme pour la ressortie récente du Wake in fright (1970) de Ted Kotcheff, comme Félix sur Il a osé !. Buster de Balloonatic ressort un texte sur le Salò (1975) de Pasolini.

La revue Zinzolin donne la parole à la rare, trop rare, Mireille Perrier. Et puisqu'elle parle bien entendu de Leos Carax, c'est l’occasion de découvrir le dernier film du réalisateur, très court, les deux minutes de Gradiva sur le site de la galerie du même nom.

17:29 Publié dans Blog, Revue des popotes | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2014

Vengeance à la danoise

The Salvation (2014) un film de Kristian Levring

La bonne nouvelle avec The Salvation, c'est que les vieilles recettes du western sont toujours goûteuses. Kristian Levring et son scénariste Anders Thomas Jensen (co-auteur du Antichrist de Lars von Trier en 2009), sont danois mais ils connaissent leurs classiques. Soit John, ancien soldat et danois lui aussi, venu s'installer dans l'ouest avec son frère Peter. Il fait venir sa femme et son jeune fils, les récupère au train et prend la diligence pour les mener dans leur ranch. Hélas, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Dans la diligence embarquent deux fieffés coquins qui enclenchent un engrenage de mort, de vengeance et de violence. Du solide diront les amateurs. Du réchauffé diront les détracteurs. Du solide dirais-je et qui a fait ses preuves. Pour peu que l'on ne cherche pas dans The Salvation ce qui n'y est pas, le film s’appréciera comme un bon morceau de blues ou un épisode de Tex Willer. Sa principale qualité est la conscience de ses limites. Kristian Levring joue le jeu du film de série aux moyens confortables, sans chercher à lui donner une portée historique, morale où métaphysique, qui en ferait une grenouille cinématographique prête à exploser. Le résultat, c'est que The Salvation est plus plaisant que l'opus de Quentin Tarantino qui prétendait nous donner une leçon sur l'esclavage tout en sifflotant du Trinità.

Cette ambition mesurée n'empêche pas de jolies choses question style. La scène du tragique voyage inaugural est une réussite plastique avec ses plans nocturnes et je crois bien que c'est la première fois que je vois une diligence éclairée à la lanterne de l'intérieur, filant dans le vaste paysage, l'Afrique du Sud donnant très bien le change en la matière. La confrontation entre la famille de John et les deux affreux est un modèle de variations dans l'espace clos du véhicule. Le réalisateur rejette la violence hors champ avec retenue alors qu'il sera beaucoup plus démonstratif par la suite.

Très référencé, le film arrive à maintenir une certaine cohésion dans sa mise en scène entre des éléments hétérogènes. Il y a d'une part l'influence du western italien dans nombre de cadres et dans certains motifs comme celui du héros crucifié où la relation entre le grand capitalisme de l'Est et les truands violents de l'Ouest menés par Delarue. Il y a ensuite l'influence du western américain moderne, celui des années soixante-dix en particulier, sensible dans la photographie un peu trop travaillée de Jens Schlosser qui évoque le travail d'un Vilmos Zsigmond pour Michael Cimino, le lyrisme en moins, les filtres d'un goût parfois douteux en plus. On retrouvera aussi des influences plus récentes comme à travers le personnage joué par Eva Green, muet et balafré, qui manque par trop de substance, ainsi que des effets venus du cinéma de distraction moderne comme ce mouvement avant rapide et à raz de terre vers John en train de faire feu couché sous un bâtiment.

Si tout ne fonctionne pas de la même manière, Kristian Levring s'en sort par un rythme soutenu et une action rapide qui va à l'essentiel. Signe de qualité à ce niveau, le film dure à peine plus de 80 minutes. Les moyens de cette production internationale sont suffisant pour lui permettre de soigner décors et costumes. Il croque ses personnages à grands traits avec là encore un bonheur inégal, mais peut se reposer sur des acteurs solides. Le beau Mads Mikkelsen a la prestance nécessaire dans le genre Anthony Steffen en mieux. La galerie des villageois otages de la vendetta croisée mais veules comme il doit, est menée par un Jonathan Pryce parfait. Les méchants ont la sale gueule de l'emploi et, dans un rôle improbable de corse émigré, Éric Cantona n'a que deux répliques, il est donc impeccable.

Photographie © Patrick Toscelli

16:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kristian levring, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/12/2014

Filme encore si tu peux

Giulio Questi (1924-2014)

Réalisateur, acteur, scénariste, monteur, homme de cinéma.

Photographie Centro Sperimentale Cinématographia

21:53 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : giulio questi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/11/2014

27/29 novembre - Les 16èmes Rencontres

Les 16e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Cinéma Mercury - Le Volume

27 – 29 novembre 2014

Toute l'équipe de Regard Indépendant a le plaisir de vous convier aux 16ème édition des Rencontres Cinéma et Vidéo se dérouleront du jeudi 27 au samedi 29 novembre au sein de deux lieux culturels niçois : la salle le Volume et le cinéma Mercury.

L’association Regard Indépendant poursuit son travail de valorisation de la création indépendante et du format argentique super 8 qui fêtera l'an prochain ses cinquante années d 'existence.

Nous avons a choisi le thème aux multiples interprétations « Ville folle » pour ce rendez vous annuel. Les films réalisés tout au long de l'année sur ce thème, en super 8 sur le principe du « tourné-monté », seront projetés au cinéma Mercury le samedi 29 Novembre à partir de 20h30.

Les trois journées des Rencontres seront, comme à l’accoutumée, dédiées à la création cinématographique régionale. Il sera proposé une sélections de films d'école et d'ateliers et des courts métrages de réalisateurs et réalisatrices régionaux, films d'animation, fictions, documentaires et expérimental. Il sera possible de découvrir les œuvres de Florian Schonerstedt, Antoine Banni, Élisabeth Leuvrey, Jonathan Hudic, Julie Perreard ou Amine Sabir. Les réalisateurs seront présents pour répondre aux questions du public.

Pour tous ceux qui souhaitent passer à l'acte cinématographique, Guillaume Levil animera avec Xavier Ladjointe une séance spéciale autour de la réalisation et de la production indépendante le vendredi à 16h30. Sur les écrans également, La machina, original long métrage de Thierry Paladino qui va de village en village dans le sud de la France. Un film à voir en famille.

L'ouverture sera l'occasion d'une carte blanche à nos amis normands de La Petite Marchande de Films, d'un concert de Jean-Louis Chinaski et d'une nouvelle session de « Ramène ta bobine » ou les spectateurs sont invités à apporter leurs anciens films en super 8 pour une projection surprise.

Autour du super 8, nous proposerons vendredi 20h00 la découverte de Kodachrome, long métrage en forme de road movie réalisé par le collectif « K-14 », quatre jeunes réalisateurs belges épris de cette pellicule mythique.

Les 16èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Du 27 au 29 novembre 2014

Cinéma Mercury – Le Volume – Nice

Tarif 4 € / Soirée Le grand soir du super 8 tarif unique 8 €

Contact : regardindependant@gmail.com

Tel : 06 23 07 83 52

Visuel : Didier Balducci

Rejoignez nous sur Facebook : http://www.facebook.com/Les16eRCVN

22:34 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regard indépendant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2014

Trois petites notes de musique...

Ella Raines (DR)

11:37 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ella raines | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/11/2014

Deux films de Henry de La Falaise

Legong: Dance of the Virgins (Legong, la Danse des Vierges - 1935) et Kliou the killer (1937), deux films de Henry de la Falaise

Gods of Bali (1952), un film de Robert et Allegra Snyder

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Voici un homme comme on en fait plus, James Henri Le Bailly de La Falaise, marquis de La Coudraye, ou pour faire court Henry de La Falaise, authentique aristocrate français de vieille noblesse vendéenne, né en 1898 et très jeune passionné de l'art de son siècle, le cinéma. Il devient producteur puis épouse la star Gloria Swanson qu'il a rencontré lors d'un tournage à Paris en assurant les fonction d’interprète. Il part pour Hollywood, divorce, se remarie avec une autre star, Constance Bennet, et c'est avec elle qu'il va monter deux films atypiques et remarquables, Legong: Dance of the Virgins (Legong, la Danse des Vierges - 1935) et Kliou the killer (1937). Le premier est tourné à Bali qui à l'époque vient juste de s'ouvrir au monde occidental, le second se situe dans ce qui s'appelait l'Indochine alors sous contrôle français, et qui deviendra plus tard le Vietnam. Les deux films ont en commun de mêler la fiction et un exceptionnel regard documentaire, de mettre en scène avec franchise et respect les gens du pays, et d'être techniquement innovants en utilisant le tout récent procédé Technicolor deux couleurs. Il est sans doute difficile d'imaginer ce que cela pouvait représenter alors d'aller filmer dans ces pays, avec les contraintes du matériel, celles de la logistique et tout le reste, quand aujourd'hui on peut filmer la terre vue du ciel en toute quiétude.

La démarche de Henry de La Falaise s'apparente à celles de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack pour Chang (1927) en Indonésie, de Robert Flaherty parti filmer Nanouk l'eskimo, de Friedrich Wilhelm Murnau pour Tabu (Tabou – 1931) à Bora-Bora, ou encore de Titaÿna en Chine et d'André Sauvage puis Léon Poirier suivant La croisière jaune. Pour ces cinéastes aventuriers, l'expérience du tournage, le goût de l'exploration et de la découverte étaient aussi importants que les films qui en résultaient. Il s'agissait d'être là où cela se passait, de ramener de l'inédit, du jamais vu, en prenant de véritables risques tant physiques qu'artistiques, au prix parfois de quelques arrangements avec le réel (la « mise en scène » de Flaherty sur Nanouk par exemple). Ne négligeons pas non plus le côté « temps béni des colonies », l'aventure exotique alors en vogue qui se déroule aussi dans le cadre d'un mouvement violent de main mise sur d'immenses territoires et de leurs populations. Il y a pourtant dans les démarches précitées une bonne dose de sincérité, un regard ouvert et qui prend aujourd'hui toute sa valeur tant il restitue au mieux des mondes disparus. Films précieux qui contrebalancent les innombrables productions à l'exotisme de studio. Puissance du cinéma. Et puis il y a de la lucidité quand Cooper et Schoedsack créent le personnage de Carl Denham dans King Kong (1933), ils donnent d'eux même un portrait équilibrant les qualités viriles, l’enthousiasme de l'homme de spectacle, et les défauts d'un homme égoïste capable de faire prendre tous les risques à ses équipes. Henry de La Falaise se met en scène dans le prologue de Kliou the killer, casque colonial, tenue de baroudeur, pipe et moustache de séducteur, presque une caricature, mais qui s’efface pour laisser toute la place aux acteurs indochinois.

Legong: Dance of the Virgins est une pure merveille visuelle. La restauration du Technicolor aux dominantes rouges et vertes de William H. Greene par la UCLA Film and Television Archive rend la richesse des costumes, les quotidiens comme ceux de cérémonie, le chatoiement des étoffes, les multiples nuances de l'environnement, la beauté des pierres des anciens temples et les teintes cuivrées des carnations. De La Falaise et Greene donnent à leur film une grande sensualité en s'attachant aux textures et à l’atmosphère particulière et envoûtante du pays. La partie fiction est d'une simple beauté : Une jeune fille, Poutou, experte dans la danse des vierges, tombe amoureuse de Nyong, joueur de gamelan. Le père est d'accord, mais le jeune homme tombe amoureux de la demi-sœur. Une trame mélodramatique sur laquelle se greffent de nombreuses scènes captant les rites de « l'île des Dieux », danses, cérémonies de crémation, processions, ainsi que les occupations plus quotidiennes comme le marché ou les combats de coqs. La sensualité passe par une approche franche des corps, nombre de jeunes femmes déambulant le plus souvent torse nu, ce qui conduisit de nombreux pays à censurer plusieurs passages. Les acteurs locaux, Poetoe Aloes Goesti (Poutou), Saplak Njoman (Saplak la demi-soeur) et Njong Njong Njoman (Le joueur de gamelan) jouent avec beaucoup de naturel et donnent une troublante vérité à des personnages schématiques. Leur retenue, grande qualité au cinéma, apporte une jolie qualité d'émotion, comme dans la scène du pont où tout passe par le regard et la mise en scène avec les qualités du grand cinéma muet. Fiction et documentaire sont harmonieusement mêles, la première s'intégrant sans heurt dans le second. Ainsi c'est au cours d'une répétitions de la danse des vierges que Poutou tombe sous le charme de Nyong et la longue scène finale est directement liée à son sort. De La falaise fait preuve d'une grande sensibilité dans ses compositions, cadres classiques, amples, juste distance avec les personnages, et gros plans expressifs utilisés avec une parcimonie qui en assure l'efficacité. Legong: Dance of the Virgins est une œuvre originale et puissante, célébration et découverte d'un monde disparu restitué dans toute sa beauté et sa pureté.

Kliou the killer n'a pas la chance du film précédent. La copie couleur semble perdue et le film se découvre en noir et blanc. C'est à la fois dommage mais pas si grave dans la mesure où la photographie de Greene rattache le film aux autres œuvres de l'époque et le sujet, la traque d'un tigre mangeur d'hommes par deux jeunes villageois, se prête plus à un visuel dramatique que le noir et blanc renforce. Le film met en scène son propre récit et Henry de La Falaise se présente à l'écran pour venir raconter à un ami installé dans un petit poste isolé, l'aventure de chasse qui lui a été racontée par la tribu des Moi. Il y a là encore une intrigue sentimentale, le jeune Bhat aime la jolie Dhi, mais cette fois le père n'a pas le garçon en grande estime. Papa ayant été blessé par le tigre, Bhat se met en chasse avec Nyan, le jeune frère de Dhi. Kliou the killer ne donne pas dans le spectaculaire, mais se concentre sur une description quasi ethnologique de la vie quotidienne, avec les moments au village, les discussions collectives, les techniques artisanales autour de la préparation d'un feu ou de la confection des armes de chasse, un arc redoutable qui aura raison du félin. Nous retrouvons les mêmes qualité dans le jeu des acteurs, la sensualité autour du personnage de Dhi et cette fraîcheur du regard du réalisateur qui, passé l’introduction laisse s'exprimer totalement les acteurs locaux jouant leur propres rôles. L'immersion dans le monde des Moi est ainsi aussi complète que possible, le dépaysement total.

Présenté en complément dans l'édition proposée par les Films du Paradoxe, Gods of Bali est filmé par une équipe hollandaise menée par Nikola Draculik et supervisé par Robert et Allegra Snyder. Le film date de 1952. Beaucoup plus classique dans sa forme, il fait ressortir par ses limites la réussite éclatante des films de Henry de La Falaise. Tourné en noir et blanc, il est centré sur les mêmes cérémonies religieuses qui pâtissent de la perte de la couleur. Un commentaire sentencieux, très démonstratif, donne une trop grande distance par rapport à ce qui est montré. Il n'y a pas de recours à la fiction et aucun personnage ne se détache. Le film enchaîne les scènes avec clarté mais sans accrocher ni éblouir. Si le travail de photographie est correct, il ne trouve jamais la poésie visuelle, ni rien de la sensualité de ses modèles tournés quinze ans plus tôt. Il y a pourtant de jolis moments d'ambiance sur les scènes de transe filmées de nuit qui évoquent le travail de Jean Rouch en 1955 sur Les maîtres fous.

Photographies : captures d'écran DVD Films du Paradoxe

11:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : henry de la falaise | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/11/2014

Merci !

Et maintenant, Inisfree reprend son activité normale.

Mais le livre d'or reste ouvert...

01:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/11/2014

Une décennie en ligne

10 ans. Commencer par vous remercier, lectrices et lecteurs, réguliers, occasionnels, historiques ou nouveaux venus. Vous m'avez fait l'honneur et le plaisir de passer régulièrement mettre de la vie et de l'action sur Inisfree, justifiant si besoin en était son existence.

10 ans. Cette fois je suis pile à l'heure. J'ai mis en ligne la première note d'Inisfree le 13 novembre 2004 à 1h55, c'était une époque où je pouvais veiller très tard. J'avais essayé quelques plate-formes avant de me décider pour la plus simple. C'était un article de Libération qui avait attiré mon attention sur ces nouveaux supports en ligne qu'étaient alors les blogs. J'ai été immédiatement séduit. Avec le site rudimentaire de mon association, je m'arrachais régulièrement les cheveux sur les subtilités du code html. Là, d'un coup, je pouvais maîtriser l'outil. Restait à en faire quelque chose. Jusqu'ici, ma cinéphilie chronique s'était exprimée timidement par une poignée de textes sur un site (défunt) L'Autre cinéma. Mais surtout, j'animais Bande à part, une émission hebdomadaire sur une petite radio locale depuis 1997. En 2004 je commençais à avoir envie d'autre chose et d'être plus libre par rapport aux contraintes de temps. Le temps ! C'est la grande affaire. Et déjà je me demandais dans ma première note si je tiendrais la distance.

10 ans, c'est aujourd'hui la réponse. 10 ans, une aventure, de nombreuses rencontres et un plaisir toujours bien là. Inisfree ressemble-t-il à ce que j'imaginais ? Je me demande si j’imaginais quelque chose de précis tant les notes de la première année tâtonnent. Petit à petit, Inisfree a pris une forme, celle d'un petit îlot vert sur l'océan Internet peuplé d'actrices italiennes girondes, de cavaliers solitaires, de baignoires, d'un marronnier, de metteurs en scène borgnes et de blondes mystérieuses. A l'aise avec ce format, je l'ai décliné pour mon projet d'histoire des salles de cinéma niçoises (Cher Nanni...) et il y a peu sur un projet autour de l'un de mes cinéastes fétiches, Sergio Corbucci.

10 ans. C'est aussi l'âge du blog de mon ami le bon Dr Orlof. Cet été, en suivant les festivités de son journal cinéma, j'ai retrouvé des souvenirs identiques tant nos blogs ont eu une histoire proche. Du coup j'hésite devant la répétition. Mais au diable ! Ma première note ne s'adressait à personne en particulier. Je suis alors parti en exploration et croisais les routes d'une admiratrice éperdue de Marilyn, de Ludovic Maubreuil avec ces premiers vrais échanges autour du couple au cinéma, du Contrechamps (défunt) de Sandrine Marques, puis de Pierrot, futur Dr Orlof qui posait la question de l'érotisme. Voilà des valeurs sur lesquelles nous pouvions construire ! Il y a eu les compagnonnages virtuels mais durables et marquants avec Joachim (365 jours ouvrables), Édouard (Nightswiming), Griffe (Notre musique devenu Préfère l'impair), suivis de véritables rencontres. Il y a eu ceux qui ont compté avant de passer à autre chose, comme dans la vraie vie, je pense à Ludo de Série Bis, à Julien « Casaploum » à Imposture, à Rom et à quelques autres dont je conserve les liens et espère que les textes ne disparaîtront pas dans les limbes. Il y a eu le renouvellement avec des gens comme Raphaël, Prince écran noir, Buster et FredMJG avec qui nous avons tant de goûts communs. Il y avait les imprécateurs comme le Stalker, Flingobis ou Zohiloff qui m'ont convaincu de conserver quoi qu'il arrive une certaine distance, du sang froid, et le goût pour l'argumentation plutôt que pour la dispute. Ce n'est pas que j'ai reculé devant un peu de polémique, au contraire, mais c'est encore une question de temps et les échanges sans fin qui finissent par des noms d'oiseaux demandent une disponibilité que je n'ai jamais eue. Cette tendance préfigurait ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui me pose les mêmes problèmes.

10 ans. Ce qui compte toutes ces années, ce sont les groupes de passionnés avec lesquels se sont construits de longs dialogues. Ce côté collectif est ce qui m'a séduit le plus dans l'aventure blogesque. Il y avait le groupe de westerners de DVDrama avec Tepepa, Breccio, Flingobis, qui s'est transporté sur le forum Western Movies, il y a eu les amis américains avec Ray de Flickhead, Kimberley de Cinébeats ou Peter dont la série coffebreak inspirera mes joies du bain. Avec eux j'expérimentais les blogathons, concept que j'adore, où l'on se retrouve autour d'un thème, Hitchcock, Hawks, Angie Dickinson, les doubles programmes ou Gérard Courant (autre grande rencontre par la bande) à l'initiative du Dr Orlof, les questionnaires pointus de Ludovic, et les fameux "êtes vous..." d’Édouard. Inisfree proposera de plancher sur John Ford, Edwige Fenech, et Corbucci-Godard. Quatre noms qui donnent une bonne définition du cinéma tel que je l'aime et tel que j'aime le faire partager ici. Il y a eu encore la participation à Foco, à l'immense histoire croisée des Cahiers – Positifs d’Édouard, à Panoptique, à l'équipage d'Abordages de l'ami Jocelyn.

Trois aventures se dégagent par leur durée et parce qu'elles répondent à une aspiration profonde quoique non formulée : Kinok, la revue en ligne animée par Laurent Devannne (où je suis entré grâce à Orlof), Les Fiches du Cinéma pour lesquelles je collabore toujours (où je suis entré grâce à Griffe) et Zoom arrière à l'initiative d’Édouard où nous revisitons quelques 70 années de sorties françaises. Aspiration à se retrouver, au-delà de nos espaces personnel, sur un support collectif et peut être plus ambitieux. Une arlésienne qui n'aurait besoin que d'une petite étincelle pour donner un beau feu de joie.

Une dimension qui a été pour moi capitale dans ce principe d’échanges, c'est celle de l'écriture. Au bout d'un an, lisant régulièrement Cinématique, j'ai eu envie d'arrêter car je me trouvais trop mauvais. Un temps de réflexion, et j'ai préféré m'inspirer. Je n'ai depuis cessé de puiser dans ce que j'admirais chez mes collègues pour nourrir mon propre travail : l'organisation de Dasola, la fougue d'Orlof, la rigueur d’Édouard, les télescopages de Joachim, le style de Jocelyn, l'humour de Tepepa, la charte cinéphile du Dr Devo, la générosité de Frédérique, l'élégance de Ludovic, j'en oublie forcément. Je pense à la concision de Christophe et je me dis une fois encore que je fais trop long.

10 ans. Comme le notait le bon Dr Orlof, les choses ont beaucoup changé. 10 ans c'est long sur Internet. Les réseaux sociaux ont bouleversé l’écosystème des blogs cinéphiles tandis qu'apparaissaient de plus en plus de blogs qui parlent séries et films de super-héros, collés à l'actualité comme la moule à son rocher. Le dialogue cinéphile, parfois très nourri, a glissé sur Twitter et Face-de-bouc, Balloonatic étant une remarquable exception. J'ai tenté l'aventure derrière le masque transparent de John T. Chance. J'y ai fait de belles rencontres, mais ces espaces sont trop soumis à la dictature de l’instant. J'y ai vite retrouvé ces problèmes que j'avais avec certaines discussions, moi qui ne suis pas un rapide, moi qui aime et ai besoin de prendre mon temps. J'ai donc laissé tomber tout en maintenant le contact via mon association. Voilà, un grand merci encore à tous ceux qui sont cités au-dessus, et à ceux qui ne le sont pas mais le cœur y est tout pareil. J'ouvre une page « Livre d'Or » (en haut à gauche) et je publierais dans la semaine les contributions conséquentes. Inisfree garde ses portes grandes ouvertes pour dix nouvelles années et plus si affinités.

Vincent

01:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/11/2014

Un

Prêt à lever ton verre ?

(Ava Gardner et John Ford sur le tournage de Mogambo (1953) - DR)

12:51 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/11/2014

Deux

Le temps d'une cigarette et on y va...

Joanne Dru et Howard Hawks sur le tournage de Red River (1948)

12:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/11/2014

Trois

Dix ans, petit joueur ! (rires)

Akira Kurosawa et Federico Fellini - (DR)

12:59 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/11/2014

Quatre

Un blog qui m'aime ! Joie.

Steven Spielberg (DR)

12:02 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/11/2014

Cinq

Je dis : c'est mon briquet, Don Luis.

François Truffaut et Luis Bunuel (DR)

12:04 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/11/2014

Six

Inisfree, Inisfree... ça me dit bien quelque chose...

Fritz Lang et Milton Krasner sur le tournage de Scarlett Street (1945) - DR

12:07 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/11/2014

Sept

Ne te déconcentre pas, il y a encore du bois à fendre avant d'aller à l'anniversaire

Hayao Miyazaki et Isao Takahata (Blog Ghibli)

12:11 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/11/2014

Huit

La révolution attendra, on est invités chez Inisfree !

Tiomas Milian et Sergio Corbucci sur le tournage de Vamos a matar, Companeros ! (1970) - DR

12:14 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |