01/03/2015

Clermont 2015 - Partie 4

Pour revenir à ce que j’écrivais sur l’influence que les événements de ce début d’année ont eu sur ma façon de voir certains films, les courts métrages français abordant des thèmes autour des banlieues et de la religion (pour faire large) ont eu une résonance particulière. Je ne sais pas si c’est une bonne idée, mais je ne peux faire abstraction de ce contexte.

Terremere d’Aliou Sow confronte deux mondes dont les liens se sont distendus. Un jeune homme, banlieusard d’origine mauritanienne, musulman, veut faire enterrer son frère mort d’un accident de voiture sous l’emprise de l’alcool sur la terre natale. Pour l’accompagner dans un pays instable ou rôde la guerre, Abdoulaye embarque trois amis pour convoyer le cercueil. Ils vont vite se rendre compte que le pays qu’ils traversent n’a plus que des rapports lointains avec l’image qu’ils en avaient et, s’ils y sont nés, si leur famille y réside encore, ils y sont aussi décalés que s’ils étaient de parfaits étrangers, entre les bandes armées, l'extrême pauvreté, la réalité d’une violence qui n’a rien à voir avec celle qu’ils connaissent. Les quatre compères ne sont pas des enfants de chœur, sans doute petits truands en France, ils ont des armes et savent s’en servir. Pourtant rien ne pouvait les préparer à cette expérience qui prend un tour initiatique « Marcher dans le désert, c’est comme marcher sur un miroir ». Les quatre personnages ont un côté schématique (le « grand frère » plus réfléchi, la tête brûlée, le taiseux…) qui est dépassé par le jeu des quatre acteurs, excellents, Oumar Diaw, Sofiane Zerman, l'excellent Hichem Yacoubi vu dans Timbuktu (2014) d'Abderrahmane Sissako, et Mahamadou Coulibaly, Et si le scénario de Sow part sur des situations attendues, sa mise en scène sait les enrichir par le soin des descriptions (les détail des rituels de la mise en bière, le village d’arrivée), l’utilisation du son pour générer une atmosphère anxiogène (les coups de feu dans la nuit, les ambiances nocturnes), la fascination pour les grands espaces africains. Il sait alterner moments posés et accélérations, temps de respiration et coups de nerfs. Il amène au final une réflexion intéressante sur la violence, la relativité des conditions, et la perception de la religion, intégrée dans la trame du récit.

Journée d’appel de Basile Doganis suit un groupe de jeunes d’une cité de banlieue lors de cette initiation citoyenne qui remplace ce que j’ai connu sous le nom de « trois jours ». L’un d’eux, en retard, oblige Momo, un camarade en retrait du groupe car il suit des études, à l’accompagner jusqu’à Versailles pour y assister. Peine perdue, il est refoulé à l’entrée. Il se laisse persuader par Momo d’aller visiter le château. L’idée est intéressante, mais mal exploitée sauf quand les deux garçons tombent en arrêt devant la monumentale toile La Bataille d'Aboukir d'Antoine-Jean Gros me semble-t-il, où les tensions entre leurs origines arabes et leur nationalité française percute l’Histoire à travers l’œuvre d’art. Pour le reste la visite alterne avec le groupe qui suit la fameuse journée. Le réalisateur et scénariste passe en revue divers cas de figure, comme le militaire revenu du Mali et sauvé par son collègue noir, l’inévitable confrontation avec la police, une dialectique un peu appuyée qui est sauvée par le rythme et l’humour.

Plus intéressant est le film de Pierre-Emmanuel Urcun, Le dernier des céfran, qui partage certains des éléments de Journée d’appel pour raconter la démarche de Rémi qui décide de s’en sortir en s’engageant dans l’armée. Poussé par sa petite amie, il se présente à un entretien avec deux militaires qui vont se révéler complètement givrés. La scène prend vite un tour burlesque presque inquiétant tout en exprimant les préjugés des uns et des autres qui prennent le ton de la paranoïa ordinaire. Pierre-Emmanuel Urcun joue de l’espace de la salle vaste et froide, des différences de plans qui oppressent Rémi et des variations de lumière qui créent l’étrangeté. Peut-être plus que les figures imposées par le sujet, le réalisateur s’attache aux questions de regards des uns sur les autres et sur celui que Rémi porte sur lui-même. Image de la fonction émancipatrice de l’armée, image de la banlieue ici filmée dans un calme paisible et ensoleillé, image que Rémi craint de donner à ses amis, sa bande. Son aveu constitue la seconde partie du film mais plus que contre ses amis, c’est contre ses propres blocages qu’il va devoir lutter.

Dans le registre décalé, plusieurs films arrivaient rendre vivant des univers originaux où se débattent des personnages en quête d’ailleurs, un des grands sujets du court métrage. Dans Think big (tous les chemins mènent ailleurs) de Mathieu Z’Graggen, un jeune homme qui travaille dans un club de vacances pour chats tente de prendre le bus à un arrêt qui n’est pus en fonction. Il est embarqué par un type illustrant la maxime d’Audiard « Quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 60 les écoutent ». Dans un café où l’on joue au bowling, il va rencontrer un couple étrange et le réalisateur enchaîne des scènes curieuse où l’on ne sait pas si l’on va finir en éclat de rire ou en glauquerie. Pas sûr que le héros finisse par partir.

Dispositif classique pour Mon héros de Sylvain Desclous avec deux frères que tout oppose. Le premier est resté en province, dans l’est de la France, il bricole, faisant de la publicité pour une rôtisserie déguisé en poussin. Il semble heureux. Le second est « monté à Paris » et pilote de riches investisseurs étrangers, japonais en l’occurrence. Il est en crise existentielle. Le hasard les réunit pour une confrontation en forme de bilan, la routine. Mais Mon héros fonctionne bien, sur une mise en scène assurée qui s’attache aux relations entre les personnages et les fait exister au milieu d’une fantaisie qui puise dans le quotidien : Un camion qui surgit d’un chemin paumé, une piscine illuminée dans la nuit, des êtres aimables dont l’ami incarné par Esteban, nature vue chez Petertjatko, où ces deux japonais qui apprécient comme tout le monde un moment de simple bonheur. Sylvain Desclous sait rendre une atmosphère de camaraderie, de fraternité, faire ressortir sans grandes orgues une humanité simple.

People are strange prend le titre d’une chanson des Doors pour le portrait de Julien, autoproclamé sosie de Jim Morrison qui gagne sa vie en faisant visiter la tombe de son idole. Le film signé Julien Hallard est un modeste récit initiatique qui vaut par la performance de l’acteur Franc Bruneau, halluciné, et la présence de Esteban, hilarant dans le rôle de l’ami qui apprend à Julien que le corps du fameux chanteur va être rapatrié aux Etats-Unis. Les deux hommes vont dérober le corps, croiser la route d’une fille ravissante, puis tenter d’organiser l’inhumation des restes morrisoniens. Encore une histoire d’enterrement compliqué pour un film aimable.

Plus étrange, Philippe Prouff adapte une nouvelle de Julio Cortázar pour L’île à midi. L’aventure d’un steward fasciné par une île qu’il survole régulièrement. Notre homme est entre deux continents (Paris et Beyrouth), entre deux amours, entre deux eaux. Détaché du monde, il fait de ce morceau de terre aperçu le rêve d’un lieu où il pourrait être lui-même. Il va faire des recherches et préparer son départ. Ambitieux, le scénario de Philippe Prouff a eu les moyens de matérialiser ses visions qui rendent, me semble-t-il, bien l’atmosphère de l’écrivain argentin, entre fantaisie, fantastique et onirisme. La photographie sophistiquée de Thomas Robin et le montage de Penda Houzangbe qui jongle avec les nombreux lieux et les différents niveaux de réalité, parachèvent un travail maîtrisé à la lisière du rêve. L’acteur David Kammenos donne au steward sa haute silhouette élégante et ce regard déjà ailleurs qui conviennent à un personnage en partance pour l’étrange.

De plus en plus étrange comme dirait Alice, Notre dame des hormones de Bertrand Mandico va aussi loin que possible dans le bizarre. Deux actrices, les très belles Elina Löwensson et Nathalie Richard, répètent une pièce dans une étrange demeure au fond des bois tout aussi étranges. Incidemment, elles découvrent un truc étrange, genre machin, sorte de ballon de rugby organique et couinant muni d’un appendice qui évoque ce à quoi vous pensez. La chose affectueuse déclenche chez nos deux dames des pulsions qui n’ont rien d’étrange et tout de sexuel. Difficile d’en dire plus. C’est divisé en chapitres introduits par la voix de Michel Piccoli. C’est du studio sophistiqué qui recrée un univers à la Jacques Demy période Peau d’âne (1970), mais en version trash, et donc par transitivité à la Jean Cocteau, avec les statues vivantes, les miroirs, les végétaux dans la demeure, les bois… étranges. C’est donc un conte de fées, des fées désirantes jusqu’au meurtre, un conte sur la convoitise, le théâtre et les actrices. Que demander de plus ?

Deux films très curieux provenaient du programme Hors les murs de l’Institut français, deux films proches par leurs ambitions formelles mais avec des résultats fort différents. Black Diamond, tourné par Samir Ramdani à Los Angeles est composé de longs plans séquence et d’expérimentations en intérieur autour d’un jeune homme d’un quartier populaire qui se passionne pour l’art et prend en chasse un autre jeune venu photographier le dit quartier. La chasse en question est à la fois virtuose et interminable. Le rapport entre art et condition sociale est intéressant mais le problème du film est de mettre quarante minutes à nous l’exprimer. A l’issue de la course poursuite, le spectateur épuise se demande « Et alors ? ».

Tourné à Johannesburg, Hillbrown du nom d’un quartier populaire de la citée sud-africaine, est l’œuvre de Nicolas Boone. Le film est également composé de plans séquences virtuoses (une dizaine), mais qui chaque fois renouvellent leur dispositif. Nous suivons successivement des personnages, seuls ou en groupe, qui font l’expérience de la violence. Mais nous ne savons jamais au départ quelle forme cela va prendre. Il y a les victime, les gangs, et un homme à qui il n’arrive finalement rien. Le film établi une tension très forte avec laquelle il joue sur nos nerfs. Nous avons véritablement l’impression d’être immergés dans les rues de la ville, ses centre commerciaux, ses immeubles insalubres, ce cinéma où se situe une impressionnante descente de truands armés de mitraillettes. En arrière-plan, sans insister, se révèle toute une violence sociale, la pauvreté, le sort des femmes, la drogue et le reste. Le travail complexe de la caméra portée rend plus impressionnant encore le travail de jeu avec des comédiens recrutés sur place.

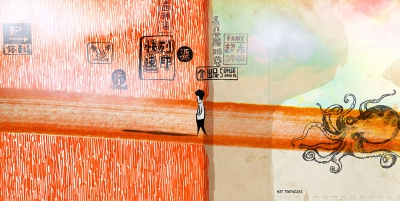

En animation, Sébastien Laudenbach à l’œuvre riche, et Sylvain Derosne proposaient Daphné ou la belle plante, une animation image par image de la transformation d’un arbre en statue sur le récit d’une jeune femme travaillant dans une boite à strip-tease. La beauté des images renvoyait à la sensibilité de la jeune femme et son récit faisait penser au portrait des deux filles de Orléans (2012) de Virgil Vernier. 8 balles de Franck Terrier est le récit de la traque d’un paisible père de famille qui recherche l’homme qui les a attaqué, n’ayant comme seul indice une odeur de friture. L'animation est originale, mêlant dans le même plan les décors de la ville de Taipei où se déroule l’action, aux visions traumatiques qui hantent le personnage, et aux matérialisations des odeurs qui le guident. Carapace de Florent Molinié utilise une technique de peinture sur des images tournées avec des acteurs réels, Juliette Lamboley et Laurent Debecque, qui donne une esthétique intéressante à un récit autour des blocages physiques d’une jeune femme amoureuse mais incapable de passer à l’acte.

Rattrapé sur le site de Télérama, Territoire permet de découvrir les bergers siffleurs d’Aas, vallée d’Ossau dans les Pyrénées. Il permet aussi de vérifier la possibilité d’un cinéma fantastique excitant qui joue le jeu sans second degré facile. Signé Vincent Paronnaud, complice de Marjane Satrapi sur Poulet aux prunes (2011), Territoire se situe en 1957 et le berger siffleur, un taiseux comme on en fait plus, pense que ses brebis sont victimes d’un loup. Mais il observe aussi des militaires en manœuvres auxquels on distribue d’étranges pilules. Le loup n’y est pour rien, comme vont en faire la douloureuse expérience deux jeunes touristes allemands. Le berger siffleur va devoir faire appel à toutes ses ressources d’homme des montagnes pour combattre la menace. Vincent Parronaud brasse quelques grands thèmes du genre, mutations, expériences militaires mal maîtrisées, lycanthropie, et fait culminer son film par le siège d’une bergerie façon George Romero. Plans majestueux des montagnes, beauté des scènes nocturnes éclairées par Alfredo Altamirano, crescendo maîtrisé dans la tension, vivacité des scènes d’action, retournement de situation finale attendu mais espéré, présence physique de Jean-Marc Desmond dans le rôle principal, le film est un pur plaisir des sens autant qu’un pur plaisir de cinéma.

Ici s’achève cette évocation de la sélection 2015. Je n’ai pas abordé tous les films vu mais je dois dire que je n’en ai vu que très peu qui m’aient déplu. Ce n’est pas toujours le cas, c’est donc bien le signe d’une belle année.

Photographies Unifrance, Télérama et DR

Un entretien avec Basile Dogani sur le site de Télérama

Un entretien avec Sylvain Desclous, sur Télérama, pareil.

Le site du film Le dernier des céfran

16:33 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont 2015, aliou sow, basile doganis, pierre-emmanuel urcun, mathieu z’graggen, sylvain desclous, julien hallard, philippe prouff, bertrand mandico, samir ramdani, nicolas boone, vincent paronnaud, sébastien laudenbach, franck terrier, sylvain derosne, florent molinié | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/02/2015

Clermont 2015 - Des cinéastes

Au centre Jérôme Vlément-Wilz, son acteur, et Antonin Peretjatko.

Ursula Meier

Léa Mysius, Flora Molinié et Philippe Prouff

Xaver Xylophon

15:25 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont 2015 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/02/2015

Clermont 2015 - Partie 3

Programmes spéciaux

Difficile, en ce me concerne, de ne pas voir les films de la sélection 2015 sans penser à la violence de ce début d'année. Sans tenter de les lire pour y chercher une compréhension, peut être une consolation. Oui, quelque chose qui me rassure, une voix, un regard, différents même si c'est dans l'illusion confortable de la salle. En ouverture, Jean-Farès (1999) de Lyes Salem donnait le ton. Le réalisateur faisait partie du jury, mais le film faisait une ouverture idéale. Driss, joué par Salem lui-même, est le personnage principal et unique de cette fiction aussi courte que percutante. Il sort de la clinique où vient de naître son enfant et décide de faire partager sa joie à sa famille et à sa belle-famille. La première est algérienne et musulmane, la seconde vieille France. En dix minutes, lui qui se définit comme athée va éprouver tout le poids des préjugés culturels et confessionnels autour du choix du prénom de l'enfant. Son euphorie sera mise à rude épreuve. Le dispositif est simple, le discours clair. Le film fonctionne sur la performance de l'acteur, la qualité du texte, et leur mise en valeur dans l'espace confiné de la cabine téléphonique. La caméra traque les changements d'humeur du malheureux héros qui finit par envoyer tout le monde au diable.

Le réalisateur René Vautier (source Africultures)

Le festival rendait hommage au cinéaste René Vautier récemment disparu avec Afrique 50, un documentaire tourné en 1949 pour la Ligue française de l'enseignement. Au vu du résultat final, le film sera interdit, ses négatifs saisis et Vautier condamné à de la prison. Résistant à 16 ans, diplômé de l'IDHEC, militant communiste, le réalisateur a 21 ans quand il rentre dans le tas et fait de son film un brûlot anticolonialiste, une première. Afrique 50 est un portrait virulent de la colonisation ordinaire sur un texte en colère. Exploitation, répression, spoliation, massacres, Vautier démonte le système avec lucidité et des images directes. Seul le final qui propose un espoir du côté du communisme peut apparaître avec le recul, naïf. Mais pas plus que celui de Jean Renoir dans La vie est à nous (1936). Cela n'ôte rien à la force du film qui met en lumière la face obscure du « temps béni des colonies ». Comme plus tard Alain Resnais et Chris Marker dans Les statues meurent aussi (1953, interdit lui aussi), Vautier rappelle quelques vérités salutaires sur une période pas si lointaine qui devrait éclaircir les rapports toujours complexes entre l'Afrique et la France. Je vois aussi quelque chose de moral dans le fait qu'Afrique 50, après toutes ses vicissitudes, dont le sauvetage in-extremis d'une partie des négatif par l'auteur, soit montré en 2015 à un large public et que ses images comme sa parole puissent toujours porter alors que les faux-culs sont réduits au silence.

Dans un tout autre registre, histoire de se détendre, Subconscious password (Jeu de l’inconscient – 2013) est un film d’animation très inventif de Chris Landreth. Je connaissais ce cinéaste canadien pour Ryan (2004), un remarquable documentaire sur le travail de Ryan Larkin, autre animateur canadien, mais de la génération précédente, auteur du magique Syrinx (1965) en sables animés sur une musique de Claude Debussy. Subconscious password repose sur une situation bien connue des festivaliers : se faire aborder par une personne qui vous connaît et dont on est incapable de se rappeler le prénom. « Mais qui est ce type ? » se demande Landreth. Le temps que le type en question aille chercher deux verres au bar, nous plongeons dans l’esprit du réalisateur qui va aller chercher dans les tréfonds de son inconscient une piste, une trace, ce fichu prénom. Cette recherche va prendre la forme d’un jeu télévisé où le candidat, Landreth donc, va se faire aider par les personnes qui hantent son esprit. Et il y a foule, de John Wayne à Yoko Ono, de H.P.Lovecraft à Bernadette Soubirous, et puis bien sûr Maman. L’animation est extraordinaire avec des images numériques qui retravaillent des images réelles dans un mouvement hystérique. Il y a une idée à la seconde, c’est brillant et hilarant, avec ce qu’il faut d’auto-cruauté.

L’Agence du Court Métrage proposait avec Cavalier express un programme de huit films courts d’Alain Cavalier. Filmeur comme il aime à se définir, Cavalier a un parcours atypique, depuis les années soixante où l’on peut le situer en marge de la Nouvelle Vague avec des films comme Le combat dans l’île (1962) ou La chamade (1968), productions classiques avec grosses vedettes, puis un changement de direction où des projets ambitieux artistiquement se doublent de la recherche d’une large autonomie. Cavalier travaille sur un système de tournage qui tend à toujours plus de simplification pour plus de liberté et la mise en avant du plaisir pur de filmer. Il y aura ainsi les longs métrages Le plein de super (1976), Thérèse (1986), Le Paradis (2014)… Qui vont alterner avec des formes courtes où Cavalier est seul avec sa caméra face à son sujet, se rapprochant du travail d’un écrivain. Cavalier express donne un bel aperçu de ce type de films. Lettre filmée : Lettre d’Alain Cavalier (1982) sur l’écriture du scénario de Thérèse, J’attends Noël (2007) petit récit plein d’humour un soir de finale de coupe du monde de football. Portrait : La matelassière (1987) tourné dans l’atelier de l’ouvrière, La rémouleuse (1987) tourné sur le plateau d’une grosse production, et L’illusionniste (1992) plein d’espoir, trois portraits de femmes dont Cavalier fait ressortir les qualités de courage et de ténacité, un rapport au travail fait d’endurance et d’exigence. Expérimentations enfin avec le (forcément) très beau Elle seule (1982) qui compile dans La chamade les plans où règne Catherine Deneuve, une œuvre de pure fascination, Faire la mort (2011) est une méditation sur son travail de cinéaste autour de la mise en scène de la mort et de la violence, Agonie d’un melon (2007) contemple le pourrissement accéléré du fruit oublié sur une table de jardin agrémenté de quelques réflexions sur les cerveaux de grands malades de l’histoire. L’ensemble trouve sa cohérence dans le regard que porte Cavalier, qui intervient souvent en voix off, soit en narrateur, soit en commentateur, revenant par exemple sur les conséquences physiques de travail, « Ça fait mal» demande-t-il à la rémouleuse et à la matelassière en parlant de, et filmant, leurs mains. Il se dégage de l’ensemble une réflexion sur son propre travail de cinéaste, sur l’aspect artisanal, sur les questions morales qui l’agitent, sur ce qui le pousse à tourner encore et encore.

Le vélo était à l’honneur cette année avec une rétrospective en trois programmes. L’occasion de voir et revoir des classiques sublimes comme Father and daughter (2000) de Michael Dudok de Wit (comment ça, vous ne l’avez pas vu ?!) ou L’école des facteurs (1947) de Jacques Tati qui s’entraînait pour Jour de fête (1949). Plusieurs films documentaires exaltaient le vélo comme instrument de liberté comme Two wheels good (2012) de l’irlandais Barry Gene Murphy qui donnait envie de se mettre en selle illico et de faire défiler sous ses roues les routes sinuantes dans des paysages infinis. Jitensha (Le vélo) du japonais Dean Yamada proposait une variante originale. Un jeune homme solitaire et coincé comme seuls peuvent l’être les japonais voit son vélo volé pièce par pièce sur plusieurs jours. Un mystérieux correspondant lui propose une partie de chasse au trésor dans la ville pour retrouver et remonter la bécane. Au gré des situations, il va se reconstruire lui-même. C’est un joli conte.

De ceux que j’ai vu , le plus original est Le quepa sur la vilni ! que signait Yann Le Quellec en 2013. Tourné dans les beaux paysages du massif des Corbières, le film bénéficie du concours de deux grands cyclistes, Bernard Menez en postier retraité qui reprend du service pour mener une caravane publicitaire à bicyclette, et Bernard Hinault dans le rôle de lui-même un peu comme Cantona chez Ken Loach, sorte de dieu-coach spirituel et physique à la sentence immortelle : « Réveille le blaireau qui est en toi ». Bien sûr, il faut savoir que Hinault, quintuple vainqueur du tour de France était surnommé « Le blaireau » pour sa ténacité, sinon c’est moins drôle. Outre les deux Bernard, il y a Christophe, le chanteur aux mots bleus dans le rôle d’un maire qui commandite la caravane publicitaire pour le lancement d’une salle de cinéma municipale et la suit à dos d’âne, et toute une troupe de jeune comédiens dont deux jeunes et jolies jeunes femme (Alix Bénézech et Pauline Bayle). Comme Peretjatko, Guillaume Brac (dans un registre plus sombre quand même), Benoît Forgeard ou Gérald Eustache Mathieu, Le Quellec pratique un cinéma ludique, coloré, sensuel, où la province peut redevenir le terrain de jeu de toutes les folies, où les corps peuvent se révéler de différentes façons, dans le dépassement physique comme dans l’érotisme de la jolie scène de la baignade, le burlesque où la bacchanale organisée par le village voisin. À vélo, dans la troupe de Le Quellec, on respire le grand air, j’oserais même dire qu’il y a quelque chose de westernien dans l’odyssée loufoque de cette caravane. La photographie de Nicolas Guicheteau participe de ce goût pour le paysage changeant sous la pluie, le soleil éclatant ou la brume, comme les plans larges qui privilégient les portraits de groupe.

A suivre…

Photographies DR

21:18 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clermont 2015, lyes salem, rené vautier, alain cavalier, dean yamada, yann le quellec | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/02/2015

Clermont 2015 - quelques images

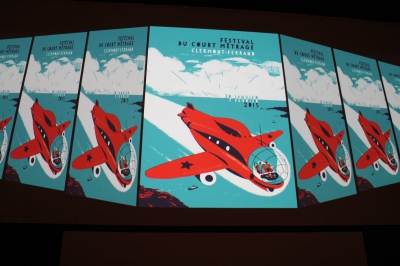

L'affiche

La salle Jean Cocteau, le cœur du festival

Juste avant la projection

Jean-Claude Saurel, le président de Sauve qui peut le court métrage, ouvre le festival à vélo.

Photographies Vincent Jourdan

11:33 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont 2015 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/02/2015

Clermont 2015 - Partie 2

A chaque pays ses problèmes et ses angoisses. Dans Moul Lkelb (L'homme au chien), que j'avais vu à Nice où il avait reçu le grand prix, un jeune homme solitaire a reporté toute son affection sur son chien. Lors d'une baignade à la plage, l'animal disparaît. Sur la foi de gamins du quartier, il le croit enlevé pour des combats clandestins où des expériences médicales. Fragile et naïf, voici notre héros qui descend avec le courage de l'inconscience et de l'amour dans les bas-fonds de Casablanca. Le voyage est rude au cœur d'un monde pauvre et violent. La mise en scène de Kamal Lazraq qui a tourné avec de nombreux non-professionnels, crée une tension tangible tout en travaillant une atmosphère entre film noir et quasi-fantastique. Un voyage au bout de la nuit pour cet Orphée en quête de son Eurydice canine, où le dérisoire devient essentiel. Paradoxe de cet homme qui n'éprouve plus de sentiments que pour un animal et s'est coupé du monde en quasi autiste. Ce sont pourtant ces sentiments pour le chien qui vont réveiller en lui d'authentiques qualités humaines.

Hédi, le Père de Lotfi Achour est lui aussi bousculé dans sa vie tranquille quand il prend en charge une jeune femme sur le point d'accoucher dans son taxi tunisien. A la maternité, elle déclare qu'il est le père de l’enfant. Passé le bouleversement que la nouvelle provoque dans la vie familiale et dans le voisinage de l'homme, le film propose une réflexion habile sur la place de la femme et le regard de la société sur la vie privée, affective, des gens. Lotfi Achour est attentif à ses personnages et arrive à leur donner assez de profondeur en quelques plans (la femme du taxi, le policier) et quelques détails qui sonnent juste, en les inscrivant avec naturel dans leur environnement. Le réalisateur ne manque pas non plus d'humour. Il pose aussi délicatement la question de savoir ce qu'est un père avec une jolie réponse où Hédi nettoie les pieds de sa fillette après une promenade au bord de mer. Un geste simple qui prend toute sa valeur après les épreuves traversées. Joli travail photographique de Frédéric de Pontcharra sur une lumière douce en accord avec la simplicité des caractères.

Chaque pays ses problèmes donc. L'américaine de The bravest, the boldest (Le plus courageux, le plus audacieux) réalisé par Moon Moison, cherche à échapper à deux militaires (un prêtre et un officier), venus lui apporter une nouvelle que l'on imagine mauvaise. Jeu de cache cache dans un ensemble style HLM joué tout en retenue. L’étudiante chinoise de Guilty de King Fai Wan est condamnée un an après une manifestation pour la démocratie à Hong Kong. Le film s'attache au désarroi de sa jeune héroïne et aux regards que lui portent les autres, sa mère, ses camarades étudiants et une jeune policière qui pourrait être sa sœur. Adrienne, la suissesse de Jour J de Julia Bünter désespère d'avoir enfin un orgasme avant ses trente ans. Avatar de Bridget Jones, elle multiplie fiévreusement les expériences. C'est souvent drôle, comme avec son amie chauffeur de camion, pas toujours léger, léger... Maryam du film homonyme de Sidi Saleh est indonésienne et musulmane. Elle travaille dans une riche famille catholique. Le jour de Noël, elle se retrouve à garder le frère autiste et à l'emmener à la messe de minuit. Choc des cultures, des classes et des religions ! Mais la mise en scène fait le choix d'avant plans aussi flous qu'envahissants qui agacent sur la durée. Dommage car le sujet est intéressant et Meyke Vierna en Maryam a un jeu séduisant sous son voile.

Très réussi dans sa redoutable efficacité, Ja vi elsker (Oui, nous aimons) du norvégien Hallvar Witzo est une comédie satirique en quatre tableaux autour de la fête nationale. Norvégienne, comme l'omelette. Le titre est le début des paroles de l'hymne national. Quatre groupes de personnages de différentes générations, de différentes conditions, dans différents lieux du pays nordique, la vivent de façon différente mais toujours apocalyptique. Chaque tableau est un plan-séquence réglé au millimètre qui évoque les mises en scène de Roy Andersson ou Aki Kaurismaki. L'humour mordant de Hallvar Witzo s'exprime dans les déplacements des personnages dans l'espace du plan, le travail sur le son en décalage parfois avec l'action, et le jeu avec le cadre, culminant avec l'homme qui s'enferme dehors, nu, dans un paysage recouvert de neige. Ludique, hilarant, féroce.

Jolie réussite aussi pour le film d'animation allemand Road trip signé Xaver Xylophon. La technique et l'ambiance urbaine, précise, anxiogène et pourtant séduisante, m'ont fait penser au travail de Ralph Bakshi. Julius est un jeune berlinois qui rêve d'ailleurs. Il passe son temps à réparer une moto et à projeter un voyage. Mais le véhicule récalcitrant accumule les pannes et Julius trouve refuge dans un bar où il se lie avec la serveuse, ou bien sur les toits en compagnie d'un vieil homme philosophe dont le plaisir est d'agacer les pigeons. C'est un film plein d'humour un peu mélancolique qui joue sur la durée, sur des gestes suspendus, des fragments de rencontres, des morceaux de mouvements, orchestrés par un montage inventif qui fait progresser le récit par à-coups, élans et coups de mou. Un état de spleen contemplatif rendu par l'animation simple et la ligne claire des dessins, soutenu par une partition jazzy écrite par le réalisateur.

Quelques films encore au sein d'une sélection très riche, des film que vous pourrez peut être attraper au gré des diffusions, trop rares mais bon, télévisées, ou bien en festival. Crocodile de l'anglaise Gaëlle Denis, étrange histoire où un homme affronte le crocodile d'un zoo parce que sa fill ea été tuée en vacances par un saurien. Le vaurien. Une idée de grandeur du québécois Vincent Biron montre la soudaine solitude d'un maire battu aux élections, fasciné par ses voisins qui organisent des parties fines. Vicenta est un documentaire équatorien en animation, croisement original réalisé par Carla Valencia qui offre un portrait de sa grand-mère venue de Bolivie au Chili et dont le destin est rattrapé par le coup d'état de Pinochet en 1973. Couleurs sépia et trait noir. Makkhi de Umesh Kulkarni est une amusante satire de l'entreprise moderne et indienne autour de deux chasseurs de mouches professionnels employés dans un restaurant de luxe. No free lunch (On a rien sans rien), film israélien de Leeron Revah parle aussi de l’esprit d'entreprise autour d'une rencontre professionnelle sous le signe du mensonge. Jolie composition de l'actrice Nelly Tagar.

A suivre...

Photographies DR

11:06 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont 2015, lotfi achour, kamal lazraq, hallvar witzo, xaver xylophon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/02/2015

Clermont 2015 - Partie 1

D’abord l'affiche, invitation au voyage dans un grand avion rouge entre Hergé et Franquin. Voyages... Jean-Claude Saurel, le président de Sauve qui peut le court métrage, a ouvert l'édition 2015 par un hommage à Michel Renaud, président du Rendez-vous du carnet de voyage, assassiné à la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier avec l'équipe du journal. Il était venu remercier Cabu, lui rapporter des dessins et lui offrir un jambon d'Auvergne. Sur le grand écran de la salle Cocteau, Michel Renaud parle encore des voyages qui forment la jeunesse et bien d'autres choses. Plus tard, dans un charmant court métrage où de très jolies femmes remettent leurs culottes et leurs collants, Antonin Peretjatko propose : « Vous voulez une histoire ? Partez en voyage ! ». Le court métrage à Clermont-Ferrand ce sont des voyages immobiles aux quatre coins du monde, aux quatre coins de notre pays, là où l'on ne va pas, là où l'on ne va plus. De beaux voyages, cette année.

Autant dégager de suite deux remarques désagréables. Il y a quelques années (1999 quand même) un texte savoureux, Le puy de dogme, listait ce que l'on ne voulait plus voir dans les courts métrages : vomissements, clowns, nez qui saignent, trois notes de piano... des figures, des effets de style trop employés et devenus des clichés pénibles. J'aimerais en rajouter un : celui qui consiste à filmer trop longtemps et à la main un personnage qui avance dos à la caméra. C'est peut être le syndrome Wrestler mais si j'aime bien les nuques, je préfère les visages et surtout cela fini par relever d'un manque flagrant d'imagination.

Le court métrage est un champ formidable d'expérimentation. C'est sa grandeur. Il y a pourtant une forme qui me pose problème. Celle de films assez courts, à cheval souvent entre fiction et documentaire, avec un fort effet de réel qui me dérange mais c'est sans doute le but. Ce n'est pas tant ce qui est montré, les intentions sont assez évidentes, mais la façon dont c'est montré, comme si le film était le fragment d'une œuvre plus conséquente. Il me manque des éléments, quelque chose au niveau des personnages ou du développement de l'idée, qui accroche, qui violente un peu mais pas dans le bon sens. Question de distance, de pudeur aussi. Par exemple Aïssa de Clément-Tréhin-Lalanne nous montre une jeune femme congolaise qui passe une visite médicale pour déterminer son âge réel. Mineure ou majeure, on voit bien que cela va conditionner sont statut de réfugiée potentielle. Clinique, le film enchaîne les gros plans de l'actrice Manda Touré examinée sous toutes les coutures, mais le personnage, mutique, n'existe pas pour moi, pas plus que le médecin auquel Bernard Campan prête sa voix. Je perçois l'intention, mais il y a une ligne trouble entre le symbole que veut véhiculer le personnage et la réalité de la façon dont est filmé l'actrice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais cette ligne trouble me trouble. Pareil pour Samanta du chilien Francisco Rodriguez, trop de zones obscures dans cette histoire de gamine des rues vivant avec un immigré péruvien et virée de manière expéditive quand débarque la famille du second. Quelle était la nature profonde des relations entre les deux ? Mystère... Return du néo-zélandais Ryan Heron a le même problème, mais le film est en partie sauvé par l'humour des situations. Hole de Martin Edralin, canadien, s'attaque au sujet casse gueule de la sexualité des handicapés. Le trou en question est situé entre deux cabines d'un peep-show par où l'on peut passer son pénis à destination de son voisin. Je ne vous fait pas un dessin. Martin Edralin fait un film où son héros, handicapé sévère, doit solliciter l'aide à son aide-soignant. Comme nous ne sommes pas chez Lee Chang-dong, la question du jeu de l'acteur est délicate. Et d'apprendre que Ken Harrower a eu une vie terrible qu'il surmonte par le jeu (lire ici), ne m'aide en rien. Ce film, comme Aïssa, ayant été primé à Clermont-Ferrand et ailleurs, je dois avoir sensibilité un peu différente de celle de mes contemporains.

Ceci posé, il y a eu plein de films qui m'ont ravi dans la sélection internationale. That day of the month (Ce jour du mois) de Jirassaya Wongsutin, jeune réalisatrice thaïlandaise est en quelque sorte l'anti-Kechiche (pas pu résister). En trente minutes, elle explore la relation entre deux jeunes filles, Goy et Lee, dont la complexité et la nature profonde sont révélées par petites touches et les rebondissement d'un scénario qui joue sur la concentration de temps et de lieu. Il y a du trivial puisque tout part d'une histoire de règles tardives et une certaine crudité dans les dialogues. Mais c'est traité avec beaucoup de délicatesse, passant par une façon de filmer les visages de Arachaporn Pokinpakorn et Jiraporn Saelee. De la salle de classe à la piscine, le cadre isole les deux jeunes filles dans une lumière vive mais délicate signée Mattanee Uajarernsup, traquant dans les variations d'expression le jeu entre manipulation et sincérité. Un jeu auquel la jeunesse conserve une part d'innocence et qui va basculer quand l'amitié se révèle une véritable passion. That day of the month est le portrait de deux adolescentes au moment d'un basculement quand se découvrent l'amour et la sexualité. Il y a plus de sensualité dans le plan des deux pieds qui se frôlent dans la piscine que dans dix minutes de galipettes. La réalisatrice ne néglige pas d'évoquer un arrière-plan social. Les différences entre les deux adolescentes sont physiques de façon évidente, et révèlent aussi deux éducations, deux approches de la vie et des aspirations divergentes, qu'elles tentent de surmonter par leur amour. Ce n'en est que plus beau.

Dans les grands espaces du Kirghizstan, Peregon (En menant le bétail) de Ruslan Akun m'a touché d'abord par la justesse d'écriture et de jeu des deux enfants Aidana et Tynai qui mènent un troupeau de moutons avec leur père. Frère et sœur se comportent sur leur cheval comme les miens (d'enfants) sur le siège arrière de la voiture, jeux et disputes, c'est pas moi c'est lui, punition. Cela crée un effet familier dans le contexte on ne peut plus dépaysant des vastes paysages sauvages filmés avec souffle. Le père se laissant embarquer par un politicien en tournée électorale sorti d'un film de Kusturica, voilà les deux enfants laissés au milieu de la steppe Kirghize. «Attendez moi » qu'il dit le paternel. Après un orage et une nuit, les deux enfants sans se démonter entreprennent de terminer le boulot et mènent le troupeau jusqu'à la yourte familiale et leur mère. Akun filme une épopée tranquille entre Howard Hawks du côté de la Red River et William Friedkin quand il s'agit de franchir un pont sur lequel, je ne mettrais pas un pied. Le réalisateur garde la bonne distance vis à vis de ses petits héros, entre récit initiatique et sens inné du jeu de l'enfance. Il laisse une part d'irrésolu dans la jolie scène finale où l'absence du père (inconséquent ou victime?) s'oppose à la stabilité rassurante incarnée par la mère.

Ce sont aussi les qualités de direction de la fillette qui font le prix d'Inspection de Gala Sukhanova, russe. L'inspection en question est menée par deux assistantes sociales flanquées d'un reporter venu évaluer les progrès de la mère, entre alcoolisme et pauvreté criante. C'est la fillette qui les reçoit et donne le change en l'absence de maman. La garde de l'enfant est en jeu. La fillette affronte les adultes, leurs questions et leurs regards entre compassion, suspicion et fatalisme (russe !) avec vaillance, sur une fine ligne entre fragilité et assurance. Surtout elle reste une enfant authentique qu'elle montre un pot de confiture ou chante une chanson. Elle est un soupçon d'espoir dans un univers désespérant. Un portrait de la Russie contemporaine terrible que l'on retrouve dans l'Ukraine de Lystopad de Masha Kondakova avec son héroïne qui rêve de voyage, dans la Roumanie des jeunes adolescents trafiquants de Sthozina de Dan Radu Mihai, et dans la Georgie de The fish that drowned de George Sikharulidze, particulièrement sombre, où le délabrement des maisons vaut pour celui d'un pays où il faut batailler pour enterrer la jeunesse tuée dans les manifestations. No futur.

A suivre...

Vous voulez une histoire ? sur Télérama

Voir Inspection sur Vimeo

16:47 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont 2015, gala sukhanova, ruslan akun, jirassaya wongsutin, antonin peretjatko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/02/2015

Lectures pour tous

En attenant un compte rendu de mon passage au festival de court métrage de Clermont-Ferrand, il y a de quoi lire en ligne. L'équipe de Zoom arrière vous invite à revenir sur l'année 1973 pendant que s’égrène le compte à rebours de 1974 sur face bouc, mais aussi vous propose un regard sur 2014. Le site italien Niente popcorn évoque la riche carrière de l'un de nos réalisateurs fétiches, le grand Sam Peckinpah. Senses of ciema revient sur le dernier et très beau film de Claude Sautet, Nelly et Mr Arnaud (1995). Sur Cinématique, Ludovic publie un beau texte passionné sur le nouveau film de Robert Guédiguian, Au fil d'Ariane (2014), passé trop vite dans les salles malgré ses évidentes qualités. Pour les amateurs de listes, enfin, signalée par Gérard Courant, une liste des cent films italiens qui comptent, avec quand même quelques manques côté cinéma populaire, mais plein de pistes pour parfaire sa culture en la matière.

Photographie Diaphana

05:57 Publié dans Blog, Revue des popotes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert guédiguian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/01/2015

Pause en courts

08:12 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/01/2015

Lâchez les monstres !

Ze craignos monsters (le retour du fils de la vengeance) de Jean Pierre Putters (Éditions vent d'Ouest)

Texte pour les Fiches du Cinéma

C'est sûr que Noël est passé et bien passé, et si je n’étais pas une grosse feignasse, je vous aurais fait ces quelques lignes pour que vous puissiez découvrir sous le sapin le superbe Ze craignos monsters signé Jean Pierre Putters le grand, sous titré Le retour du fils de la vengeance, et édité aux magnifiques éditions Vent d'Ouest. Si on vous l'avait offert, vous en auriez eu les yeux humides de reconnaissance. Si vous l'aviez offert, vous eussiez passé pour l'homme de goût que vous êtes. Mais trêve de regrets et de subjonctif. Le début d'année n'ayant pas pas incité à la gaudriole, vous avez peut être conservé des bons cadeaux ou le besoin d’échanger le dernier Houellebecq ou le Goncourt que vous n'ouvrirez pas. Ces quelques lignes tombent finalement à pic.

Jean-Pierre Putters, l’auteur, il convient de lui rendre le vibrant hommage qui lui est dû. Né à Paris en 1956 pour situer, il est l'un des plus ardents défenseurs et passeurs du cinéma fantastique. C'est à dire celui du merveilleux et de l'horreur, des voyages dans l'espace et le temps, des fins du monde et des cryptes hantées, des mondes perdus et des continents oubliés. Il a surtout une prédilection pour les monstres, pas les cons trop réels, les vrais, les pas beaux terrifiants et émouvants, les vampires, morts-vivants, robots, scientifiques exaltés, savants fous, singes géants lubriques, loups garous, bestioles en tout genre, genre fantastique. Ils naissent dans et peuplent nos rêves et cauchemars. Ils nous parlent de nos aspirations et désirs les plus inavouables, de nos terribles peurs pour mieux les affronter dans le monde réel. Parfois, ils font rire. Jean-Pierre Putters vit avec eux depuis toujours et leur voue un amour contagieux. Cette passion, il a su, avec quelques autres, la transmettre.

Il crée en 1972 la revue Mad Movies, simple fanzine qui prend un peu le relais de Midi-Minuit Fantastique, proposant une alternative à l’Écran Fantastique quand il passe professionnel en 1982. La revue est toujours dans les kiosque avec succès, Putters ayant passé le relais à l'orée de l'an 2000 à une équipe qui n'a cessé de se renouveler. Mad Movies aura accompagné l'explosion du genre et la montée en puissance de la nouvelle génération des années soixante dix, les John Carpenter, Tobe Hopper, Dario Argento, George Romero, Lucio Fulci... puis de leurs héritiers directs, de Blade runner à Gravity, de Zombie à Hostel. Plus encore, Jean-Pierre Putters n'aura cessé de faire le lien avec les riches heures du passé, les monstres de la Toho, les créatures de la Hammer Films, les francs tireurs comme Jean Rollin ou Jesús Franco. Mieux, il aura encouragé la création elle-même et je me souviens non sans émotion des festivals du super 8 fantastique et des articles qui expliquaient comment réaliser un maquillage de zombie dans son salon et refaire Star wars dans sa salle de bain. Ou le contraire.

Joli jeté d'épaule, It terror from beyond space (1958) de Edward L. Cahn

Avant de passer à autre chose du côté de Métaluna, Jean-Pierre Putters aura laissé dans sa revue un abécédaire monumental du cinéma fantastique et les Craignos Monsters. C'est une longue série de portraits des créatures les plus improbables qui aient hanté les écrans, allant plonger dans les tréfonds des séries Z, voire au-delà, et dans toutes les cinématographies, du Brésil à la Turquie, du Japon à l'Italie. Cette œuvre indispensable et hilarante a été regroupée dans les années quatre vingt dix dans trois beaux albums. Et nous voici, après des mémoires ébouriffantes, Mad... ma vie !, (éditions Rouge profond, 2012), à ce livre, là, ici et maintenant, avec un quatrième volume des Craignos Monsters un peu particulier. C'est un livre très libre, une somme, un voyage dans le panthéon personnel de l'auteur, un peu comme celui de Martin Scorcese mais dans un autre genre. C'est un poème d'amour à un cinéma qui ose tout, parfois le pire, où les images sont aussi importantes que les mots. Les robots en fer-blanc, zombies décomposés et aliens hallucinés peuplent ses pages, et Jean-Pierre Putters revisite, guidé par son goût très sûr et son érudition impressionnante, les grands mythes du fantastique.

Dans les salles de ce musée imaginaire, il y a les singes géants amoureux de jolies femmes en satin, les momies en folie, les hommes invisibles, les vampires, les créatures mutantes et les animaux dégénérés. Il y a aussi des cinéastes. Dans la multitude de noms qui pourraient venir à l'esprit, Putter en sélectionne quelques uns, pour leur valeur emblématique. Nous croisons ainsi Jack Arnold, le réalisateur de Tarantula et de Creature from the black Lagoon (L'étrange créature du lac noir), H G Lewis, l'inventeur du gore avec Blood feast, Roger Corman que l'on ne présente plus (si ?), Bert I. Gordon, l'obsédé du gigantisme, et Edward L. Cahn, obscur mais typique artisan de la série B américaine des années cinquante. Au centre du livre, comme un manifeste, un long chapitre consacré à notre cher Jesús Franco disparu en 2013. Putters parcourt son exubérante carrière et ses icônes féminines dévêtues, agrémenté de quelques extraits d'entretiens avec le créateur du Dr Orloff. « Dans ma filmographie, il y a beaucoup de mauvais titres, mais je les revendique presque tous, car ils symbolisent ma liberté ». Tout est dit. Tant de choses restent à voir.

Bon sang ne saurait dormir, Count Dracula (Les nuits de Dracula - 1970) de Jesús Franco

Photographies et affiches de ce monument de papier sont éloquentes et généreusement dispensées. Les textes de Jean-Pierre Putters se font tour à tour drôles où lyriques quand il parle de la carrière Fay Wray, l'inoubliable fiancée du King Kong de 1933 « .. immortelle, désirable, toujours fascinante, telle qu'elle reste encore vivante dans nos mémoires ». Il reste plus que jamais fidèle à son style décontracté et précis, créant une intimité avec le lecteur qu'il interpelle, quand ce n'est pas le correcteur ou l'éditeur, et se régale de jeux de mots à la René Goscinny (parlant de Tom Pouce : « Enfant le petit poussait »). Il garde du coup toujours la bonne distance pour parler des films les plus improbables, des créatures les plus exotiques, comme des réussites intemporelles et des véritables chefs d’œuvres. Ce Craignos Monsters nouvel épisode est un régal constant, le genre de livre que l'on se fera un plaisir d'ouvrir régulièrement avec gourmandise et qui nous donne des pistes, des désirs de films pour de longues années.

L'horreur, l'horreur, Fay Wray, l'immortelle.

16:06 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean-pierre putters | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/01/2015

(...)

19:36 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2015

Un pas de coté (Cabu, Wolinski, Cavanna, Choron, Delfeil de Ton)

19:08 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, cavanna, geoges wolinski, choron, delfeil de ton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2015

...

20:58 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2015

Noir de proximité

The Big Night (La Grande Nuit - 1951) Un film de Joseph Losey

Texte pour les Fiches du Cinéma

George La Main a le sang bouillonnant de son adolescence. Ce sang ne fait qu'un tour quand il voit, le jour de son anniversaire, son père humilié publiquement par Al Judge, un journaliste un peu louche. Cela se passe dans le bar paternel, devant les habitués, et ce qui traumatise George, c'est que son père accepte sans piper mot la punition infligée par Judge, quelques coups de canne infligés selon ces rituels propres aux truands. L'adolescent ne sait plus quoi croire sur ce père qui vient de faire preuve en quelques instants de son autorité (une gifle bien sentie), et de son affection (la surprise de l'anniversaire). C'est pour lui insupportable et il s'enfuit dans la nuit urbaine, mû à la fois par un désir de vengeance et une question lancinante : pourquoi ?

The Big Night (La Grande Nuit) est le dernier film de Joseph Losey avant son départ pour l'Europe, film dont il abandonne le montage plutôt que de transiger avec la HUAC, commission d'enquête traquant le communiste à Hollywood en ces riantes années de la chasse aux sorcières. Losey, qui a fait partie du Parti Communiste Américain, préfère l'exil. À vrai dire tout cet arrière plan ne semble pas transparaître dans The big night, sinon que le film est ramassé à 75 minutes, sec comme un coup de trique, ce qui découle peut être de sa finition en urgence. Par contre, c'est clairement un film noir social qui, comme la majorité des grandes œuvres du genre, est d'abord une plongée dans la face sombre de l'Amérique. Après l'intolérance dans The Boy with Green Hair (Le garçon aux cheveux verts – 1948) et la critique des valeurs matérielles dans The Prowler (Le Rôdeur -1950), Losey et ses scénaristes, Hugo Butler, Ring Lardner Jr., et l'auteur du roman d'origine Stanley Ellin, s'attachent à travers la quête existentialiste de George à une réflexion sur le poids que le passé fait peser sur l'avenir dans une société gangrenée par la violence sociale. Cette violence qui trouve son expression visuelle spectaculaire dans la correction publique administrée par Judge révèle une violence généralisée qui régit les rapports humains. D'entrée, George est bousculé dans la rue par une bande de petites frappes. Sa fragilité, son côté enfant, est mis en exergue. Les rapports père-fils, souvent compliqués à cet âge, sont décrits sous le signe de l’autoritarisme. Le père refuse les questionnements de son fils, il refuse ses états d'âme. Les rapports homme-femme seront régis par la même violence que George va découvrir petit à petit. La ville elle-même est agressive, montrée par Losey en une succession de décors misérables, étroits, bruyants, cadrés serrés, étouffante et sale, exerçant une violence psychologique via son atmosphère sur les êtres.

L'esthétique de film noir adoptée par Losey et son chef opérateur Hal Mohr renforce ce sentiment d'oppression avec ses noirs profonds, ses ambiances le plus souvent nocturnes, les forts contrastes, les zones d'ombre, et les effets de suspense qui jouent sur les règles du genre. La violence de la première scène suffit à nous faire craindre les actions à venir lors de ce voyage initiatique dans lequel se lance George. L'enfant revêt symboliquement les habits d'adulte, le chapeau mou, et s'empare d'un revolver. Lui aussi veut exercer sa part de violence. Pris dans ce milieu, les personnes qui l'entourent ont baissé les bras à l'image de son père ou tentent de profiter de lui. Losey décrit entre les images cette hiérarchie de la misère de salle de boxe en bar louche, où règne la loi du plus fort. George n’accepte pas et rue dans les brancards, maladroit mais décidé. Il fait sa propre expérience et va se frotter à la réalité du monde et de l'amour au terme de cette longue nuit. Avec subtilité, Losey l'amène à découvrir l'humanité derrière les masques sociaux et la relativité des notions de bien et de mal, le courage qui peut se dissimuler derrière la résignation. George aura même l'occasion de découvrir ses propres préjugés racistes à travers une rencontre étonnante avec une chanteuse de jazz noire. Au final, il va découvrir les raisons de la bastonnade de son père. Le spectateur, aux côtés de George, n'est pas au bout de ses surprises.

Malgré la dureté générale du film et le portrait au couteau de l'Amérique de l'époque, Losey dégage par sa façon de filmer ses personnages, proche, leur part la plus attachante. Chacun fait ce qu'il peut et devenir adulte, c'est l'accepter. Cette comédie humaine pitoyable et grandiose s'incarne dans des acteurs confondants de naturel comme Preston Foster (le père), la délicate Joan Loring, Philip Bourneuf, et Dorothy Comingore qui fut la seconde épouse de Charles Foster Kane dans le film d'Orson Welles, l'actrice dont le brave Orson disait qu'elle finirait comme son personnage. A noter l’apparition du futur réalisateur Robert Aldrich lors de la scène du match de boxe. Reste le cas du jeune héros, le seul bémol que j'émettrais. John Drew Barrymore, fils de John et père de la jolie Drew, membre du clan Barrymore donc, ne m'a pas semblé très convaincant en George avec un jeu fiévreux un peu théâtral. Disons pour comparer ce qui peut l'être que dans le genre rebelle sans cause, il n'est pas du niveau d'un Farley Granger chez Nicholas Ray ou d'un John Dall chez Joseph H. Lewis.

Photographies source Film Society Lincoln Center.

A lire également sous la plume de Griffe

Par Édouard sur Kinok.

09:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : joseph losey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2015

2014, petit bilan

Trois chefs d’œuvre, deux inédits excitants, un film sensible, deux fidélités, un western agréable, un court métrage : dix, le compte y est.

De haut en bas et plutôt dans l'ordre : Kaze tachinu (Le vent se lève) de Hayao Miyazaki, Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya) de Isao Takahata, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, Kodachrome de Agathe Corniquet, Julien Doigny, Nicolas Lebecque, Thyl Mariage et Lydie Wisshaupt-Claudel, La chambre bleue de Mathieu Amalric, La machina de Thierry Paladino, Jimmy's hall de Ken Loach, Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian, The salvation de Kristian Levring et Moul lkelb (L’homme au chien) de Kamal Lazraq. Photographies : Studios Ghibli - Le pacte - Alfama films - Zentropa - DR.

15:21 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : 2014, robert guédiguian, hayao miyazaki, isao takahata, super 8, thierry paladino, ken loach, mathieu amalric, abderrahmane sissako, agathe corniquet, julien doigny, nicolas lebecque, thyl mariage, lydie wisshaupt-claudel, kamal lazraq, kristian levring | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2015

2014, des films (2eme semestre)

Espagne encore avec le Mourir à Madrid (1963) de Frédéric Rossif. J'en connaissais le commentaire pour l'avoir lu dans un poche marabout que possède mon père. Quelques nouveaux titres pour Les Fiches : The fan (L'éventail de lady Windermere - 1949) d'Otto Preminger avec une délicieuse Jeanne Crain que j'ai envoie de revoir ailleurs, The brink's job (Têtes vides cherchent coffres plein – 1978), comédie de William Friedkin ce qui est rare, une poignée de films de science fiction italiens des années soixante assez peu convaincants, et The unforgiven (Le vent de la plaine – 1960) de John Huston avec le piano, la superbe scène de la tempête de sable, la musique de Dimitri Tiomkin, le bonheur quoi. Je mets la main sur un film peu connu de Sergio Corbucci, Donne armate, polar qu'il tourne pour la télévision en 1989. Ce sera son avant dernier. J'y retrouve Christina Marsillach, une pointe d'influence argentesque, et une actrice que je découvre, Lina Sastri. Corbucci se révèle très à l'aise en féminisant son couple de héros habituel. Beau travail. Je regarde avec ma fille Reverendo Colt (Le Colt du révérend – 1970) western de Leon Klimovsky, et je m'endors devant. A mon réveil, ma fille me dit que c'était bien, alors je m'y remets.

Sur Baloonnatic, Buster signale la reprise d'une comédie de Preston Sturges The miracle of Morgan Creek (Miracle au village – 1942). Je fais le rapprochement avec Hail the Conquering Hero (Héros d'occasion – 1944) du même réalisateur avec le même acteur Eddie Bracken. Celui-ci, je l'ai parce que la vedette féminine est la sublime Ella Raines, mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne l'ai pas encore vu. Du coup je fais un doublé et c'est l'extase. Dans ...Morgan Creek, Bracken essaye de tirer d'affaire Betty Hutton qui s'est retrouvée enceinte sans savoir de qui. Postulat hardi pour l'époque dont Sturges se tire haut la main sans un poil de vulgarité. Dans ...Conquering hero, Braken qui a été réformé pour un rhume des foins chronique, est pris en charge par six marines qui décident de sauver l'honneur en le faisant passer pour un héros dans son petit village. Là encore on mesurera l'audace du scénario dans une Amérique en guerre. Dans les deux cas, Sturges fait preuve d'un haut sens de la mécanique comique, compliquant à loisir des situations qu'il pousse à leur point de rupture, tout proche du drame, pour les dénouer avec élégance. M'épatent l'ampleur de sa mise en scène dans les mouvements de foule et la capacité à faire vivre tout un petit peuple très américain qu'il peint avec chaleur, tendresse et une pointe d'ironie. Il joue en virtuose des grandes figures de l'Americana : la tarte aux pommes, la mère, les communautés rurales et les barrières blanches devant les maisons de bois. Ella Raines en tailleur blanc est à tomber et Betty Hutton fait preuve d'un tempérament comique dévastateur. Merci, Buster.

Sur Internet le bon Dr Orlof fête les dix ans de son journal cinéma avec plein d'invités. C'est l'occasion de retrouver d'anciennes connaissances virtuelles. Le Dr Devo cite au passage le cinéaste Don Coscarelli. Bon sang, mais c'est que je n'ai jamais vu son Phantasm de 1979. Pourtant son image de boule argentée volante et mortelle m'avait marquée en son temps. Allez, j'enquille le film et suit avec le très original Bubba Ho-Tep (2002). Conquis, voilà un cinéma fantastique que j'aime, imaginatif et viscéral, enrichissant l’imaginaire, avec un ton, un style personnel comme chez John Carpenter ou George Romero à son meilleur. Je fais partager à ma fille la conquête de l'espace vue par Philip Kaufman dans The right Stuff (1984) puis par Stanley Kubrick. Cette fois elle hésite un peu devant 2001 car je me refuse à lui donner la moindre information sur le film. A mon grand plaisir, elle suit même après la dernière partie, vers Jupiter et au-delà. Bien sûr, elle me demande ce que cela signifie et je lui avoue que je n'en sais pas plus qu'elle. Chacun doit trouver ses réponses.

The purple plain (La flamme pourpre – 1954), délicat film de guerre si l'on peut dire, me plonge dans la filmographie de Robert Parrish d'où je ressorts avec son western rare Saddle the wind (Libre comme le vent – 1958). Julie London y chante la chanson titre à un John Cassavetes à ses genoux et c'est très beau. Autre grand moment de l'année, je fini par mettre la main sur un film qui est une très vieille obsession, Cinq tulipes rouges (1949) de Jean Stelli. Cette histoire policière de vengeance sur le tour de France n'a rien du chef d’œuvre méconnu, mais il m'a marqué enfant au point que je fais rarement du vélo sans penser à la scène où un cycliste fait une chute parce qu'on a scié son guidon. Pas revu depuis peut être quarante ans, je fais abstractions des faiblesses de la chose pour jouer le jeu à fond et me délecter de tout l'arrière plan d'une France décontractée après la tourmente de la guerre. Je savoure la moindre miette de cette madeleine.

S’enchaînent quelques pellicules agréables, Téléphone en concert et en split screen, De Broca par la queue, le dernier Astaire-Rogers qui me manquait, James Bond qui retrouve son Aston Martin, un Disney Song of the south (1948) que l'on tente de faire oublier, la vision semestrielle du requin de Steven Spielberg (vous reprendrez bien un petit récit de l'USS Indianapolis ?), un Daminano Damiani contre la Mafia avec la Cardinale et le Franco Nero. Je suis en roue libre. Et en plein conflit social, du coup je participe a minima à Un festival c'est trop court, le festival du court métrage de Nice en octobre. Je vois quand même une programmation régionale intéressante et à la soirée de clôture quelques jolies choses dont Moul lkelb (L’homme au chien) de Kamal Lazraq, qui plonge son jeune héros un rien renfermé dans un voyage au cœur des bas-fonds de Casablanca pour tenter de retrouver son chien qui lui a été enlevé sur la plage. Le côté cauchemardesque de l'aventure et la climat de violence qui baigne le film sont remarquables, comme tous les acteurs non professionnels, souvent proches de leurs personnages.

Pour les Fiches, je découvre le cinéaste Henri de La Falaise et ses films qui mélangent documentaires exotiques (Bali, l'ancienne Indochine) et fiction. Tourné en 1935, Legong bénéficie de l'un des premiers procédés technicolor et c'est une splendeur. De La falaise fait preuve d'une sensualité dans ses images tout à fait remarquable. Coffret Prévert ensuite avec un long documentaire que Pierre consacre en 1960 à Jacques et une jolie collection de court-métrages réalisés par les deux hommes. Du coup je m'offre une belle édition des œuvres du poète. Corbucci inédit de nouveau avec sa version de Robinson Crusoé tournée en 1976 avec Paolo Villaggio et la très belle Zeudi Araya. Curieux portrait souvent très drôle, parfois cruel, de l'auteur en naufragé. Robinson est un italien aisé, aliéné comme on dit par le monde moderne, qui va faire l'expérience de la vie sauvage avec un manque notable de sens pratique. Vendredi devient une sculpturale fille des îles que Corbucci filme avec beaucoup de... naturel. Il va falloir que je me penche sur ce film important chez mon réalisateur fétiche.

Quelques films anecdotiques plus loin, j'ai une soudaine et irrépressible envie de Jean Grémillon et revois Lumière d'été (1942). Je me sens mieux, je vais récupérer Remorques (1940) dont j'ai lu le roman de Roger Vercel cette année. Dans un entretien pour Midi-Minuit Fantastique, Jacques Tourneur, déclare aimer beaucoup The uninvited (La falaise mystérieuse – 1944) de Lewis Allen. Dans ce film, il y a Gail Russel, actrice délicate que j'ai adoré aux côtés de John Wayne à la fin des années quarante. Hop. Le film est superbe, classique histoire de fantômes pas très loin de Mrs Muir, mais traitée avec un mélange de subtilité, de premier degré dans les effets et de décalages bienvenus comme la façon la sœur du héros envisage la présence de fantômes dans la grande demeure qu'ils ont acheté ensembles. C'est pour ce film qu'à été composé le superbe standard Stella by starlight par Victor Young. Gail Russel dont c'est le premier rôle important est excellente avec son air fragile et, d’émotion, je revois Angel and the bad man (L'ange et le mauvais garçon – 1947). Russel est l'ange, Wayne le mauvais garçon qui sera vite repenti, le film toujours délicieux. Comme c'est Halloween, je propose à ma fille Bride of Frankenstein (La fiancée de Frankenstein - 1935). Vieux souvenir, La bourse et la vie (1966) de Jean-Pierre Mocky dont je me souvenais avoir vu les trois dernières minutes il y a bien trente ans. Comédie de voyage assez réussie, plutôt gentille de la part de Mocky, avec des numéros formidables de Darry Cowl, Jean Poiret, Michel Galabru et Michel Lonsdale, et puis la très jolie Marilù Tolo et les têtes habituelles de l'auteur. Quelques jolies reprises dans la foulée des rétrospectives Zoom Arrière avec Melville, Corbucci, et le condé de Boisset. Je me mets sous les yeux La Novia Ensangrentada (La Mariée sanglante) signé Vicente Aranda en 1972, un film d'horreur inspiré de la Carmilla de Sheridan Le Fanu mais situé dans l'Espagne de la fin du franquisme. Le film peut se lire de plusieurs façons, matérialisation des craintes de l'héroïne face à la sexualité, critique sociale et politique d'un pays dominé par le machisme, histoire de vampirisme actualisée, mais dans tous les cas il est assez radical. Il est étonnant qu'une telle production ait vu le jour dans un pays encore très corseté, mais c'est peut être la raison. Nombre de films fantastiques de cette période sont audacieux, y compris selon nos standards actuels. Le film vient d'être édité par les éditions Artus, mais j'en avais une copie venue d'Angleterre.

Science-fiction soviétique un rien désuète, un Duvivier période américaine avec un superbe duo Ginger Rogers – Henry Fonda, qui me donne envie de revoir Panique (1946) et sa place des fêtes où vivaient mes parents jeunes, film indépendant américain un rien monté en épingle, un polar signé Castellari avec Franco Nero en citoyen rebelle. Inisfree a 10 ans. J'arrive doucement aux Rencontres, la manifestation que j'organise chaque année avec mon association. Des films présentés, je retiens deux longs métrages originaux et très aboutis : Kodachrome de cinq belges Agathe Corniquet, Julien Doigny, Nicolas Lebecque, Thyl Mariage et Lydie Wisshaupt-Claudel. Documentaire sur un voyage entrepris par les quatre premiers en Amérique, à la recherche du dernier laboratoire développant le procédé Kodachrome avant son arrêt définitif. Le film est une réflexion sur l'acte créateur, le monde comme il va, le cinéma comme on peut le pratiquer. Les images sont surtout du super 8, avec un peu de 16mm et un tout petit peu de vidéo. Outre la forme du road-movie, le film revisite les grands thèmes du super 8 : film de voyage, film de mariage, visite de ville nez en l'air pour filmer les buildings, reportage, film de vacances, film entre amis. C'est intelligent, parfois émouvant et bien construit utilisant même les contraintes de ces formats. A découvrir en espérant que le film, qui va de festival en festival, pourra être édité en DVD. L'autre beau film, c'est La machina de Thierry Paladino qui mêle un zeste de fiction à un documentaire autour d'un vieux marionnettiste qui initie, le temps d'une tournée estivale, un petit garçon à son art. Filmé sous le soleil du haut pays niçois avec une photographie très soignée, La machina est encore un road movie, doublé d'un récit initiatique touchant, triplé d'un regard précis sur tout un art de vivre, des marionnettes aux contes, des fêtes de villages aux jeux. Remarquable performance des acteurs Serge Dotti et du jeune Adrien Woodall.

Je fais un peu de rattrapage sur 2014 avec The salvation, western du danois Kristian Levring avec Mads Mikkelsen, classique mais efficace, et le nouveau Robert Guédiguian, Au fil d'Ariane. Film plutôt mal accueilli de ce que je peux lire, mais qui, passé les incompréhensibles trois premières minutes, déploie de réelles qualités autour de l'univers bien connu du cinéaste : Ascaride, Meylan en patron de restaurant, Boudet, Darroussin, l'Estaque, la musique de Jean Ferrat... C'est une version lumineuse de A la vie, à la mort (1995) et je me dis que le film est peut être plus touchant pour ceux qui sont fidèles à Guédiguian. Je le suis. Je vérifie, suite à sa remarquable position sur Zoom Arrière, que Se sei vivo, spara (Tire encore si tu peux – 1968) de Giulio Questi est toujours un film unique en son genre. Il l'est. Le lendemain, j’apprends la mort du réalisateur. J'en suis triste. Je vérifie ensuite que Giù la testa ! (Il était une fois la révolution – 1971) est toujours explosif, et que j'avais bien vu un érotisme subtil chez Chen Pei-pei la guerrière émérite dans The lady hermit (Les griffes de jade – 1972). Je montre le Legend (1985) de Ridley Scott à ma fille. Mon fils nous rejoint mais ne semble pas impressionné par Darkness, plus intrigué qu'effrayé. Le film tient bien le coup, surtout la partition cristalline de Jerry Goldsmith. Pour rendre hommage à Virna Lisi, je vois 5 marine per 100 ragazze (1962) de Mario Mattoli, un DVD que j'avais acheté il y a deux ans à Caen. J'aurais pu trouver mieux. Pour les fêtes de fin d'année, il y a Tony Curtis en Lepke le truand, Tim Burton, le magique Meet me in St Louis (Le chant du Missouri – 1944) de Minnelli, have yourself a merry little christmas, Pierre Richard, Ben Hur moins pénible que dans mon lointain souvenir, Hellzapoppin', Amélie Poulain, les gremlins, le trou noir de chez Disney que j'avais renoncé à voir en son temps, le Cygnus et la musique tourbillonnante de John Barry font leur effet. Je découvre aussi Thief (Le solitaire – 1981) de Michael Mann avec un James Caan bien meilleur que De Niro dans Heat (1995). Tout l'univers de Mann est déjà bien en place, ses qualités comme ses limites. Ultime rattrapage avec La chambre bleue (2014) de Mathieu Amalric avec lui-même, adaptant Simenon avec ce me semble fidélité. Peter Sellers en Clouseau pour finir l'année en famille, les dernières minutes débordant sur 2015. Et déjà une question : Par quoi vais-je commencer ?

12:08 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2014 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2014

Bonne année !

2014 est morte... Vive 2015 !

23:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john wayne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/12/2014

2014, des films (1er semestre)

Galvanisé par l'impressionnant travail de FredMJG qui est partie sur un bilan de son année 2014 avec une note par mois (!), je me lance dans un exercice que j'ai jusqu'ici toujours repoussé : faire le bilan complet d'une année de cinéma. C'est à dire bien au-delà des films vus en salle, toujours peu nombreux, mais ce qui me permet de me replonger dans ce qui fut pour moi le mouvement de 2014. Que mes lecteurs chéris se rassurent, je vais me limiter à deux notes, une par semestre.

Le premier film de l'année a son importance et j'essaye toujours de commencer par quelque chose d'inédit et d'excitant, soit par un classique ayant fait ses preuves. Plongé depuis quelques temps dans le gothique italien, je démarre avec La notte dei diavoli (1972) du vétéran Giorgio Ferroni avec Gianni Garko, une variation sur l’épisode Les Wurdalak déjà illustrée par Mario Bava dans I tre volti della paura (Les trois visages de la peur – 1963), lui même inspiré d'une nouvelle de Tolstoï. Le film possède une atmosphère angoissante réussie malgré une esthétique qui tire sur les années 70, la photographie surtout, et puis Garko réussi un joli voyage au bout de la folie. J’enchaîne avec Nattlek (1966) un film de la réalisatrice suédoise Mai Zetterling dont j'avais beaucoup aimé le premier opus, Älskande Par (Les Amoureux – 1964). Toujours sous une relative influence bergmanienne, le film est plus âpre mais fascinant. Ingrid Thulin est au centre d'une intrigue complexe culminant avec une scène d'inceste dérangeante.

De retour à la maison, j'ai reçu quelques DVD de classiques de la Hammer films. Une envie venue avec ma période fantastique all'italianna. Je découvre enfin Curse of the wherewolf (La nuit du loup garou – 1961) et revoit avec plaisir le fondateur Horror of Dracula (Le cauchemar de Dracula – 1958) tous deux de Terence Fischer. Le premier me déçoit un brin côté récit malgré la très belle direction artistique. Le second est une révélation. Je ne l’avais vu jusqu'ici qu'à la télévision en noir et blanc, il y a donc bien longtemps. Le travail sur les couleurs et la mise en scène avec ses accélérations brutales et le contraste entre les interprétations de Peter Cushing et Christopher Lee m'emballent. Dans le salon plongé dans le noir et le silence, j'ai presque peur. De Fisher, histoire de compléter sa filmographie, je découvre aussi dans la foulée The devil rides out (Les Vierges de Satan - 1968). Le film a très bonne réputation chez les admirateurs du réalisateur et je ne les contredirais pas. Le film est aussi original qu'efficace dans son traitement. Fisher arrive à provoquer une véritable angoisse avec des effets sobres, l'attente, le son, la lumière. Les quelques effets plus mélodramatiques ont un peu vieillit, mais cela ne pèse guère face à l'atmosphère d'ensemble. Encore un peu de fantastique, assez différent, avec le Opéra (1987) de Dario Argento qui manquait à mon palmarès. Le film a fait couler pas mal d'encre et pour beaucoup, il est le début d'une pente artistique qui n'a cessé de glisser. Je n'aime pas non plus l'utilisation du hard-rock dans les scènes de meurtre, pas plus que cette musique d'une façon générale. Mais je trouve pas que cela nuise tant que cela au film. Après tout, Argento a toujours eu des accès d'un goût curieux, douteux diront certains, mais ici il maintient l'équilibre et cela fait partie à sa façon de son cinéma. La musique des Goblin est elle très réussie et Christina Marsillach superbe. Pour parachever le cycle, je montre à ma fille King Kong, le premier, le seul, celui de 1933. Je lui avais promis l'année de ses sept ans, comme je l'avais découvert moi-même. Je poursuis la transmission.

Nous recevons à Nice les cinéastes Joseph Morder et Gérard Courant. Le premier présente L'arbre mort (1987), vaste poème en super 8 où Nice devient ville des tropiques où l'on tombe amoureux de femmes sublimes qui laissent le vent jouer dans leurs robes et leurs cheveux. Le second présente le portrait plein d'humour du premier, et vivent les Morlocks ! Ce sont mes premiers films en salle de l'année. J'y retourne en compagnie de ma fille pour Kaze tachinu (Le vent se lève) de Hayao Miyazaki qui annonce sa retraite. Je vais rester sec pour ce qui est d'écrire sur ce film, ne dépassant pas les dix lignes. Il y avait pourtant beaucoup à dire. Beaucoup a été écrit, le plus souvent sur le ton de la révérence avec comme une pointe d'agacement pour ce fichu japonais dont les films ridiculisent à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui. « Ridiculiser » n'est peut être pas le terme juste, mais devant ses films, on retrouve ce que l'on aime profondément dans le cinéma et qui manque tant de fois à tant de films au point que l'on se dit qu'on l'a perdu. Mais non ! Le souffle, l'émotion artistique, la précision dans la description d'une petite herbe folle et l'intensité spectaculaire de ce tremblement de terre qui souffle comme un monstre mythologique, la construction burlesque de la scène de l'avion de papier, la peur langienne des ombres nazies sur les murs, la délicatesse d'un rendez-vous amoureux, la pudeur, l'humanité, la vie, toujours ce sens de l'air et de l'eau. Miyazaki remet les pendules à l'heure, intime et universel, épique et délicat. Tous derrière et lui devant.

Pas de festival de Clermont-Ferrand cette année pour cause d'emploi du temps. Je me console avec quelques westerns américains des années cinquante où passent les visages de Maureen O'Hara, Mara Corday, Yvonne DeCarlo, Martha Hyer et sa robe rouge, et puis je redécouvre Elsa Martinelli au bain dans Indian Fighter (La rivière de nos amours – 1954). Je reviens à quelques gothiques italiens avec Barbara Steele histoire de nourrir ma semaine consacrée à la belle sur Inisfree, puis à quelques westerns italiens signés Giuliano Carnimeo pour un ensemble de chroniques destinées aux Fiches du Cinéma. Ce qui est amusant est que j'avais découvert ces films dans un coffret acheté en Allemagne il y a deux ans mais, malgré le plaisirs pris à ces films, je n'avais pas pu écrire dessus. Je me rattrape donc, d'autant plus volontiers que les films résistent bien à une seconde vision. Dans le lot, il y a également le très intense Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine - 1968) de Giovanni Fago qui va m'entraîner sur d'autres pistes un peu plus à l'ouest.

J'aime bien suivre les conseils de mes collègues. Une image de Rossana Podesta sur Nage nocturne me pousse illico à acheter et visionner La red (Le filet - 1953) d'Emilio Fernandez. Suivant ceux de Griffe je découvre Orléans (2013) de Virgil Vernier qu'il avait mis dans son palmarès 2013. Suivant ceux de Christophe, je reviens sur un vieux souvenir télévisuel avec Tendre Poulet (1978) de Philippe De Broca où j'apprécie en effet l'histoire d'amour naissante entre Giradot et Noiret. Gérard Courant m'envoie deux films de Werner Schroeter pour m'initier à l'univers du cinéaste. Je suis séduit par le superbe Willow Springs réalisé en 1973 et en Amérique avec un trio féminin à tomber : Magdalena Montezuma, Christine Kaufmann, Ila von Hasperg. Outre la beauté des images et la manière très sensuelle de filmer ses actrices, le film adopte la forme d'un suspense pour surprendre à chaque instant en se décalant par rapport aux règles du genre. Je rattrape le documentaire original L'Image manquante de Rithy Panh. Pour les fiches, je me plonge dans les tréfonds du cinéma avec un trio de films de Ninjas gratinés, réalisés selon la technique du « deux en un », soit un film acheté au mètre mélangé à de nouvelles scènes tournées à la va-vite. De l'escroquerie sur pellicule parfois drôle à force de nullité.

Revenons aux choses sérieuses avec une série de chefs-d’œuvre signés Franck Borzage. Cela restera pour moi le grand moment de 2014 avec quatre sommets de la transition entre muet et parlant, mélodrames autour du couple Janet Gaynor et Charles Farrell, et puis The river (La femme au corbeau) avec Farrell et Mary Duncan à la place de Gaynor. J'avais découvert le film en salle il y a pas mal d'années mais le lyrisme de certaines scènes, l'incroyable érotisme qui passe dans la relation entre les deux protagonistes sont toujours aussi intenses. Du coup je n'ai plus trop envie de voir autre chose et j'enchaîne avec sa version de Liliom en 1930, Farrell toujours, mais guère plus convaincu qu'avec la version de Lang tournée quelques années plus tard lors de son passage en France. Je revois aussi Three comrades (1938) que j'avais découvert, lui, en son temps au cinéma de minuit. Ce devait être ma première et décisive rencontre avec Borzage. Je verrais enfin un film très curieux Strange cargo (1940), parabole christique avec Clark Gable, la satinée Joan Crawford, et Peter Lorre dans un joli rôle de faux-cul. Quand on voit la puissance de la mise en scène de ce réalisateur, son inventivité constante, sa façon d'être à la fois dans son époque, dans la précision de ce qu'elle est, dans une morale et en même temps dans un monde irréel construit sur une poétique intime, je me dis une nouvelle fois que quelque chose s'est perdu en route. Mais je constate que c'est ce que je pense aussi à propos de Miyazaki, et que, mais si, il y a une continuité. Du moins que rien n'est perdu, qu'il faut juste les hommes (ou les femmes, pas de discrimination, hein) qu'il faut pour perpétuer la flamme.