12/02/2016

Voir le pape (et mourir)

L'Udienza (L'audience - 1972) de Marco Ferreri

Texte pour Les Fiches du Cinéma

« Je trouve cette situation un peu kafkaïenne » déclare Amedeo au policier Aureliano Diaz chargé de l'interroger, dans les premières minutes de L'Udienza (L'audience), film peu connu de Marco Ferreri que l'on peut (re)découvrir pour les 10 ans de l'éditeur Sidonis. Une manière pour Ferreri et ses scénaristes Raphael Azcona et Dante Matelli de désamorcer avec leur ironie coutumière la référence inévitable à l’œuvre du romancier de Prague. L'Udienza fonctionne en effet sur le même principe que Le château et Le procès. Comme K. Amedeo cherche à entrer en contact avec une figure du pouvoir, ici le pape Paul VI, avec la même obstination, et il est en butte aux même arbitraire, se heurte aux mêmes obstacles qui rendent sa quête vaine jusqu'à l’absurde. Amedeo veut donc parler au pape. Il a un message important à lui transmettre. Lequel ? Nous ne le saurons jamais mais quelle importance. Un seul personnage en aura la teneur, un jésuite joué par Alain Cuny. Sa réaction bouleversée suffit à nous convaincre de la gravité de la chose. Le Jésuite n'enrayera pourtant pas la mécanique qui bloque Amedeo. Ce message est un parfait MacGuffin hitchcockien et seule compte la volonté d'Amedeo, inflexible jusqu'à l'obsession, et les forces de pouvoir qui s'opposent à cette volonté. Ferreri met en scène cette lutte inégale mais absolue avec des accents surréalistes, quelque chose qui relève d'un fantastique que je rapprocherais, dans l’esprit, de celui de El ángel exterminador (L'ange exterminateur – 1962) de Luis Buñuel où une force mystérieuse et invisible annihilait la volonté d'un groupe d'aristocrates et les retenait dans une vaste demeure, disparaissant sans autre raison pour réapparaître dans un final ironique. Cette même force flotte sur le film de Ferreri, sans doute inspirée par son complice Azcona, espagnol et sensible au surréalisme bunuelien.

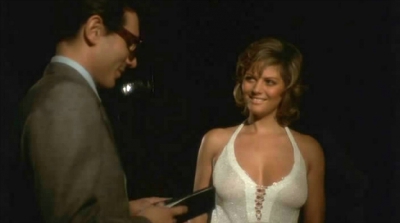

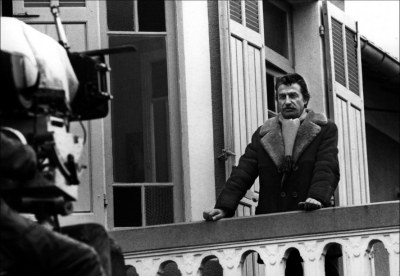

Admis à une audience collective, Amedeo pourrait sans problème atteindre son but. Mais sa nervosité et sa candeur le font remarquer par les prélats et tomber dans mains du commissaire Diaz. A partir de là se met en marche la machine de l'état pontifical, des gardes suisses aux cardinaux. Tous se liguent pour contrarier la mission d'Amadeo. Dans le dédale du Vatican et de ses dépendances, il va croiser un prince fasciste qui entraîne une milice privée, divers monsignori espagnols et allemands, un prêtre cauteleux et faux-cul, un autre moderniste, un jésuite haut placé, des gardes impassibles et la belle prostituée Aiche, qui lui est mise dans les pattes par Diaz. Aiche pourrait être le salut d'Amedeo. Elles est jouée par Claudia Cardinale, charnelle comme rarement, filmée comme seul Ferreri sait filmer les femmes, et c'est un maître en la matière. Au jeux de pouvoir infantiles et cruels des hommes, le réalisateur oppose l'évidence de la femme, les deux pieds sur terre et les bras ouverts, putain sublime qui offre le seul repère de bon sens dans un monde de fous. Tout à sa chimère, Amedeo ne saura pas saisir cette chance même s'il tombe, heureux homme, dans les bras d'Aiche. Suivant le jeune homme dans tous ses espoirs déçus, Ferreri fait preuve d'une ironie un rien distante mais d'autant plus cruelle dans sa description des hommes de pouvoir. Il bénéficie d'une distribution brillante, Ugo Tognazzi en policier, Michel Piccoli en ecclésiastique, Vittorio Gassman en aristo et le vénérable Alain Cuny en jésuite. Par contraste, c'est Enzo Jannacci, jeune chanteur de rock avec peu d'expérience de l’écran, qui campe Amedeo. Sa virginité d'acteur est l’écho parfait de celle de son personnage.

C'est la mise en scène de Marco Ferreri qui crée la distance, comme dans ses plus beaux films... et comme chez Buñuel. Sa caméra est toujours posée, ses cadres larges, sa photographie veloutée signée Mario Vulpani, ses mouvements précis et ses atmosphères tranquilles. Un écrin paisible comme le pavillon de La grande bouffe (1973). Et c'est à l'intérieur de cet écrin que s’expriment les plus grandes abjections, les plus curieux mystères. C'est là qu’éclosent les situations les plus dramatiques. Dans L'Udienza, Ferreri crée un labyrinthe mental autant que physique, une toile d'araignée policée dans laquelle se débat son héros. Le réalisateur s'amuse à mettre en valeur la richesse des décors anciens, la beauté classique des architectures simulant le Vatican et mêlées à des plans sans doute volés sur place, et il se paye le luxe d'une apparition pontificale à travers un film super 8 que porte Amedeo avec lui. Contraste là encore entre une idée de civilisation évoluée et raffinée, et la bêtise, la bassesse de ceux qui agissent comme de sales gosses. L'idée de jeu domine le film, comme ceux qu'organise le prince, comme les caprices du personnage de Piccoli, comme cette idée de labyrinthe, ou la tentative ridicule de faire parvenir le message au Pape à l'aide d'une sarbacane.

Une nouvelle fois chez le réalisateur sarcastique, l'homme peine à devenir adulte comme à assumer ses responsabilités face à la femme. Le pouvoir n'est qu'un cache misère et cela le conduit à la folie ou à la mort, voire aux deux. Pris par son improbable mission, Amedeo en sera une nouvelle victime. Le final en forme de boucle, refermant le film sur lui-même et le Vatican sur une menace mystérieuse, est un pied-de-nez libérateur. Parabole sur le système oppressif et satire par l'absurde nourris de situations puisées dans les années de plomb commençantes et du solide anticléricalisme de l'auteur,L'Udienza conserve tout le plaisir donné par son impeccable mécanisme et la force d'un cinéma qui ne fonctionnait pas à l'eau tiède.

Photographies DR.

14:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marco ferreri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/02/2016

Bien entouré (Va savoir)

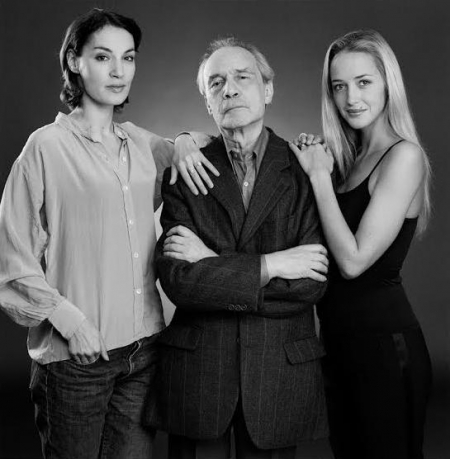

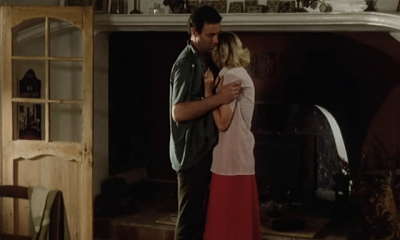

Jacques Rivette en marge du tournage de Va savoir (2001) entre les belles Jeanne Balibar et Hélène De Fougerolles. Merci à La chambre - Éclair alias Grr, alias Oups, victime des limitations dans les commentaires sur Haut et Fort. L'important, c'est que nous puissions tous en profiter. DR.

14:42 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jacques rivette | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/01/2016

Bien entouré (hommage)

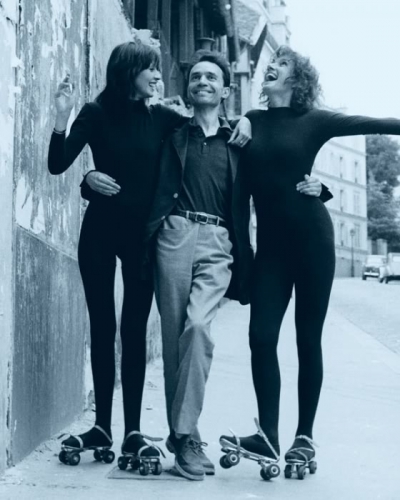

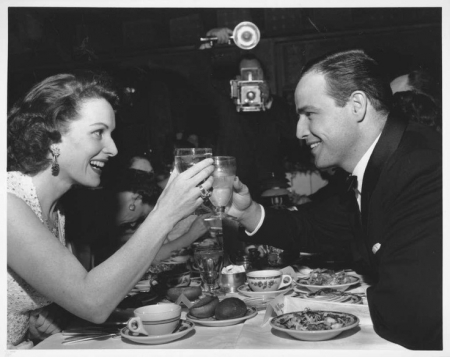

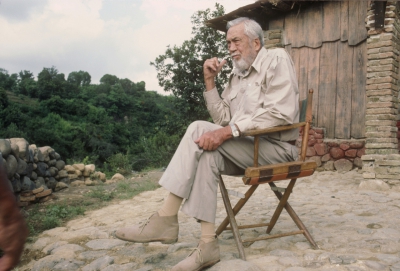

Jacques Rivette entre Juliet Berto et Dominique Labourier sur le tournage de Céline et Julie vont en bateau (1974). Photographie DR. Source Mubi.

09:17 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jacques rivette | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/01/2016

Ettore Scola par Gérard Courant

14:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ettore scola, gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2016

L'amour à mort

Corps à cœurs (1978), un film de Paul Vecchiali

Une semaine avec Paul Vecchiali - Le film sera diffusé le dimanche 24 janvier à 17h00 au cinéma Mercury à Nice, présentation de Vincent Jourdan, en présence du réalisateur

Jean Grémillon et Gabriel Fauré, le cinéma et la musique, la passion et la mort, quelque chose de l'ordre du sacrifice et quelque chose de l'ordre du sacré, l'émotion à fleur d'image et la finesse de composition. Paul Vecchiali ouvre Corps à cœurs en 1978 avec cette double dédicace sur fond de ciel, un ciel lentement envahi d'un noir nuage d'orage. Levez vous, orages désirés ! Pierre travaille dans un garage. Il a la trentaine, séduisant et séducteur. Il vit dans la ruelle, survivance d'un Paris prolétaire exilé en proche banlieue, au cœur d'un petit monde issu d'un film du temps du Front Populaire, Marcel Carné, Julien Duvivier, Pierre et Jacques Prévert... Elle dit que son nom n'a pas d'importance, va pour Jeanne. Elle est pharmacienne, la cinquantaine toujours très belle, élégante, racée. Son officine est en centre ville, son appartement bourgeois, sa villa au soleil. C'est La musique qui les réunit lors d'un concert à la Sainte Chapelle, celle du Requiem de Fauré. Pierre remarque Jeanne « Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ». l'Amour balaie Pierre comme une lame de fond. Un homme, une femme, la belle affaire ? Oui, la belle « love affair » comme disent les anglo-saxons. Vecchiali pose d'entrée cet amour comme un absolu, magnifiée par l'art et sa dimension sacrée, mais aussi marquée du signe du destin. Le requiem est la messe des morts. Dans cette première scène toute de fascination, les cadres, le montage assuré par Vecchiali, et la lumière chaude du fidèle Georges Strouvé, établissent des liens invisibles entre les deux personnages et les isolent au sein de la foule. Ils soulignent aussi la beauté des interprètes, Nicolas Silberg et Hélène Surgère, filmés avec noblesse comme deux héros de tragédie classique. Il est certains qu'entre ces deux là ne coulera pas de l'eau tiède mais des sentiments les plus purs, de ceux par lequel l'être humain se dépasse.

Le film va se construire sur l'irruption de ce sublime dans le quotidien, sans pourtant que ce quotidien soit dévalorisé, et c'est peut être là que l'on trouve avec le plus d'évidence une proximité avec le cinéma de Jean Grémillon. Bouleversé par cet amour si puissant, Pierre va devoir trouver comment l'exprimer et Jeanne va l'aider à renoncer à tout ce qui est médiocre en lui. Ne reculant devant rien, pas même devant le ridule, il va se dépouiller se ses façons de Dom Juan prolo pour dire, et de quelle manière, cet amour. Jeanne, elle, va devoir accepter cet amour venu dans une vie qu'elle croyait rangée, un amour venu d'un monde qui lui est inconnu. Qui vient tard aussi, bien tard pour une femme marquée déjà par le drame. Jeanne va devoir accepter de mettre le drame inéluctable entre parenthèses pour vivre pleinement cet amour, pour ces scènes parmi les plus lumineuses du cinéma de Paul Vecchiali, entre le bleu du ciel, celui de la mer et les couleurs de Provence.

Les amoureux ne sont pas tout à fait seuls au monde. Corps à cœurs et aussi construit autour d'autres passions qui viennent comme un écho à celle des deux principaux personnages. Il y a la passion juvénile et enthousiaste d'Emma qui finira par épouser Pupuce, ouvrier du garage, pour se consoler ; celle, homosexuelle et refoulée de Louis, l'associé ; celle, distante et comme fraternelle de Mélinda qui accepte de jouer l'entremetteuse ; et puis les regrets amoureux de la mère délaissée, jouée par la grande Madeleine Robinson venue du sublime Lumière d'été (1943) de Grémillon. Autour de cette sarabande féminine, Vecchiali crée plusieurs personnages attachants, les habitants de la ruelle, à l'aide de ses acteurs fétiches : Sonia Saviange, Liza Braconnier, Myriam Mezières , Michel Delahaye, Denise Farchy, Marie-Claude Treilhou, Paulette Bouvet. Ce petit monde est dépeint avec chaleur et un rien de mélancolie car il sait, c'est dit de façon directe lors de la scène du repas sur le toit, qu'il est en train de disparaître. Il contraste avec le milieu dans lequel évolue Jeanne, mais aussi avec la froideur impersonnelle du monde extérieur. Il ménage aussi des respirations dans un récit dramatique car l'une des qualités de Corps à cœurs c'est sa légèreté. Émouvant souvent, beau, lyrique quand il le faut, le film n'est jamais pesant. Il marche avec grâce et équilibre entre le rire, les larmes et les battements de cœur.

14:15 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/01/2016

L’Étrangleur

L’Étrangleur (1973), un film de Paul Vecchiali

Une semaine avec Paul Vecchiali - Texte de Bruno Precioso

Le film sera diffusé le samedi 23 janvier à 20h30 au cinéma Mercury à Nice, présentation de Bruno Precioso, en présence du réalisateur

Le 3ème long-métrage de Paul Vecchiali est souvent défini comme le premier film pour lequel le cinéaste a obtenu une totale liberté de tournage, du moins de son propre aveu un film absolument nécessaire, nourri « de choses étranges et étrangères » ; le fruit de déambulations nocturnes et de rencontres fortuites, de dangers pressentis ou frôlés et d’intuitions au contact d’hommes à la dérive. Au terme de trois semaines d’errance au hasard de la banlieue, de nuits blanches suivies de séances d’écriture automatique, le scénario de L’Étrangleur s’était imposé. La gestation pourtant fut difficile, si l’on en croit le réalisateur confiant en 2006 (festival Entrevues de Belfort) avoir vécu « cinq années douloureuses, oppressantes » pour mener ce projet à son terme… De ces difficultés le film ne porte cependant pas la marque, s’inscrivant plutôt dans l’irrésolue légèreté somnambulique qui présida à sa naissance.

Et sans doute Paul Vecchiali entretient-il une relation privilégiée avec les nuits blanches, qu’il en couvre la banlieue parisienne des années 1960 ou un port méditerranéen d’aujourd’hui et de toujours. Son dernier film s’ouvrait sur une phrase de Gide qu’eût pu faire sienne Jacques Perrin dans cet Étrangleur à trente ans de distance, « Obscurité, tu seras dorénavant pour moi la lumière. » On lui en préférera une autre qui rend compte de l’ambiguïté et de la dualité du personnage.

« Je reste enfant de cette terre et je crois que l’homme, aussi taré que tu le juges, doit faire jeu des cartes qu’il a. » André Gide, Œdipe (1931)

Car autour de cet Étrangleur, tous les personnages ont une forme d’étrangeté et des trajectoires mystérieuses (ou d’une transparence soupçonnable) ; le doux Émile bien sûr, mais aussi l’inspecteur Simon, Anna dont les motivations sont indécidables, ou l’anonyme Chacal… Autour de ces forces qui vont – vers où ? – gravite une galaxie de femmes appartenant à un autre monde, parfois onirique, parfois théâtral, en tout cas puissamment imprégné de la nostalgie contagieuse qu’Émile nomme maladie du bonheur. Car si nombre des thèmes et univers chers à Paul Vecchiali sont déjà présents dans ce 3ème film, il les dévoile ici avec un sens particulier du contre-pied. Rien de sordide, malgré les bas-fonds parcourus et le sujet même du film, tant la douceur est omniprésente dans cet ange de la Mort que campe Jacques Perrin. La poésie rend caduque tout regard moral et la galerie de portraits féminins réunis par la même insondable tristesse trouve un contre-point inattendu dans les relations qu’Émile noue avec chacun des protagonistes de cette course-poursuite où il devient difficile de déterminer qui poursuit qui.

Le film dans sa construction procède d’un double mouvement paradoxal : la quête d’Émile est une quête intérieure et solitaire, visant un point du passé situé hors du temps, que seule la répétition permet de ressusciter – réconciliant Émile dans son être même ; l’enquête dirigée contre lui est conduite par un duo qui n’est pas un couple, dont l’enjeu est d’invoquer l’avenir pour empêcher que se reproduise le passé… Cette dialectique qui trouve de multiples échos dans les personnages est l’essence de la construction du film, portée en particulier par un montage qui disloque et recompose sans cesse le temps et l’espace, mais aussi par le travail d’introspection assuré par la musique de Roland Vincent.

L’ambiguïté se reporte jusque dans l’univers visuel du film, familier au réalisateur qui a tourné dans les rues mêmes de ses errances matricielles (XIVe arrondissement, autour de l’église de Montrouge, rue d’Orléans ou rue d’Alésia) et propose donc une reconstitution d’un réalisme presque documentaire des lieux et de l’atmosphère tout en décalant sans cesse les scènes pour les tirer vers le cinéma populaire des années 1940-50. Décalage qui pour autant ne signifie ni cynisme, ni 2ème degré, l’Étrangleur prenant résolument le parti de la candeur d’Émile et de sa sincérité, sans s’interdire un humour proche parfois de l’ironie tragique. Sur le plan de sa structure, le film flotte à l’image des déambulations nocturnes qui présidèrent à sa conception.

Faire face à la frustration semble être le mot d’ordre du film, puisqu’il s’agit ici de renoncer. Renoncer à la fantaisie pour le film de genre, abandonner l’attente du thriller dans sa résolution, quitter l’hypothèse du film psychologique et même le film noir pour se laisser porter par l’imaginaire criminel, irrationnel et poétique que reçoit en partage l’ensemble des personnages.

Cette dérive sur les bords troubles de la morale assumée par chaque personnage évoque d’autres figures de cinéma (à commencer par l’infinie succession d’assassins mis en scène par Hitchcock) mais là n’est pas l’enjeu du film. La figure récurrente est bien ici celle du regard : l’œil en quête de la détresse en l’autre, le regard qui se perd ou se fixe à l’approche de la mort, l’image d’un passé qui refuse de mourir et hante le regard d’Émile. La compréhension de ce qui se joue se fait souvent in absentia et le regard alors n’a rien à scruter… mais dans le face à face l’œil peut se faire vénéneux, tragiquement sincère, contagieux…

S’il se situe dans le domaine de l’onirique, cet Étrangleur appartient paradoxalement davantage au monde du rêve qu’à celui du cauchemar, se nourrissant d’intuitions impensées et cherchant désespérément à saisir un geste de beauté dans la brumeuse mélancolie des bas-fonds de faubourg.

Bruno Precioso

"Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l’aima ?

Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L’espace qu’il parcourt est ma fidélité. Il dessine l’espoir et léger l’éconduit. Il est prépondérant sans qu’il y prenne part.

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s’inscrit son essor, ma liberté le creuse.

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l’aima et l’éclaire de loin pour qu’il ne tombe pas ?"

René Char – extrait de Éloge d’une soupçonnée

09:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/01/2016

Crime et châtiment

La machine (1977), un film de Paul Vecchiali

Une semaine avec Paul Vecchiali - Texte pour Les Fiches du Cinéma

« Et puis derrière tout ça, il y a cette chose que j'ai vue, une machine qui tue. » disait la voix off de Jean Gabin sur le dernier plan de Deux hommes dans la ville (1973) de José Giovanni après l’exécution du personnage joué par Alain Delon. Cette machine, l'invention du bon docteur Guillotin, est aussi au bout du film signé Paul Vecchiali en 1977, une machine qui est aussi la machine policière, judiciaire, médiatique et sociale qui peut amener à « coupe[r] un homme vivant en deux » selon le mot de Robert Badinter au procès de Patrick Henry. La peine de mort, dans les années soixante dix, est un sujet qui fait l'objet d'un débat public intense rythmé par quelques affaires spectaculaires, Buffet et Bontemps en 1972, Christian Ranucci en 1976, et Patrick Henry en 1977. C'est surtout l'affaire Ranucci qui sert de socle à Paul Vecchiali lorsqu'il décide de consacrer un film à ce sujet sensible, lui qui est un abolitionniste convaincu. Une affaire de meurtre d'enfant sur laquelle plane la possibilité d'une erreur judiciaire, thèse qui sera développée dans le livre du journaliste Gilles Perrault Le pull over rouge adapté au cinéma l'année suivante par Michel Drach. Le travail de Vecchiali vise plus large et l'écriture du film est atypique faisant de La machine une œuvre très originale et d'une grande audace formelle.

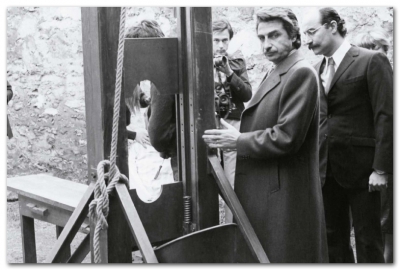

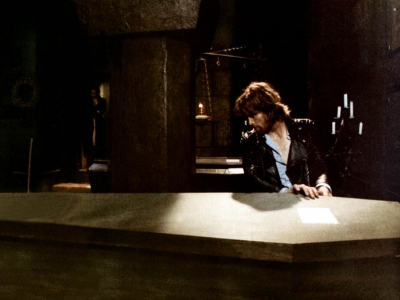

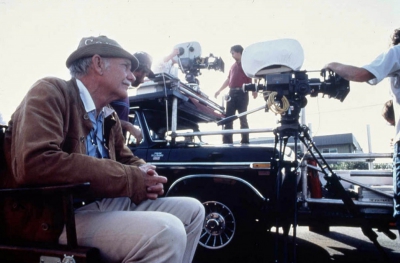

Paul Vecchiali sur le tournage de la scène finale. DR.

Vecchiali pose quelques principes forts. Il veut que tous les points de vue sur le sujet soient exprimés et que le sens, pour le spectateur, naisse de leur juxtaposition, que le montage qu'il assure comme souvent, lui laisse pleine liberté de se faire son opinion. Il décide de laisser les comédiens écrire et improviser leurs dialogues à partir d'indications générales. Cette part d'improvisation se fait dans un cadre rigoureux soutenu par une enquête fouillée. De l'affaire Ranucci, Vecchiali reprend de nombreux éléments, le meurtre d'une petite fille, la médiatisation de l'enquête et du procès, ainsi que l'issue finale. L’exécution de son Pierre Lentier suit dans les détails celle de Ranucci, à l'exception notable de ses derniers mots (contestés par certains) : « Réhabilitez-moi ». Vecchiali en effet se refuse à l'argument de l'erreur judiciaire possible. Pour lui, la peine de mort est un absolu et son refus doit l'être tout autant. Sa cible principale, comme il le souligne dans un entretien en bonus de cette édition, ce sont les « oui à l'abolition sauf... ». Dans La machine, le crime de Lentier est avéré et s'y ajoute une dimension de pédophilie, sa culpabilité n'est pas mise en doute et, à travers les scènes avec les psychiatres, l'excuse de la folie est rejetée. Lentier est un criminel lucide, inquiétant et pathétique, avec quelque chose du M de Fritz Lang. Il revendique sa pédophilie dans un discours final particulièrement dérangeant, peut être même encore plus aujourd'hui tellement ce type de crime est sensible et réactive à chaque fois le débat sur la question de la peine capitale.

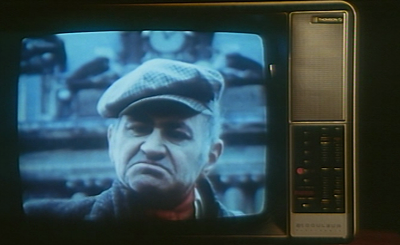

Pour faire passer ce discours complexe et articuler les points de vue, Vecchiali met en place un dispositif de mise en scène tout aussi complexe que rigoureux. Il se refuse à une fictionnalisation classique comme celle de José Giovanni qui met en avant la relation jouée par son couple de stars et une dimension mélodramatique jouant sur une émotion somme toute rassurante. Vecchiali se concentre sur son objectif et utilise différents procédés pour mettre une distance documentaire suscitant la réflexion du spectateur sans le distraire aux différents sens du terme. Il met en scène de faux reportages, faux journaux, caméra portée, image télévisée, présence des journalistes, qui sont diffusés sur un écran de télévision anonyme qui renvoie le spectateur à sa part de téléspectateur, un peu comme dans le film de Jean-Luc Godard, Numéro 2 (1975). Ceci évoque aujourd'hui la télé-réalité, mais en 1977, c'est inédit. Ce dispositif permet la multiplication des points de vue et donne de la souplesse au travail des acteurs. Familiers, parents, mère du meurtrier, témoins, policiers, juge, intervenants divers, s'adressent à nous sans filtre. Cet aspect documentaire expérimental est lui-même mis à distance par les moyens propres du cinéma, scènes plus classiques comme la reconstitution du crime, montage, mouvements d'appareil, Vecchiali use aussi de son goût pour les ruptures de ton, n'hésitant pas, dans ce contexte, à une séquence musicale. Son sens de l'humour est toujours présent à travers l'utilisation d'acteurs comme Gérard Blain en journaliste ou Jean-François Stevenin savoureux en évêque, mais aussi de nombreux familiers, des amis critiques comme Noël Simsolo, Dominique Rabourdin, Gérard Frot-Coutaz, Gaston Haustrate, Jacques Grant ou Jean-Claude Biette, pour jouer les différents intervenants et les journalistes. Le réalisateur se donne lui-même le rôle symbolique de l'avocat de la défense. Á coté, nous retrouvons sa troupe au grand complet, Hélène Surgère en psychiatre, Sonia Saviange dans le rôle de la mère, Paulette Bouvet, Marcel Gassouk, Michel Delahaye, et puis, impressionnant, glaçant par tout ce que ses expressions impassibles dissimulent de tourments, Jean-Christophe Bouvet donne une terrible humanité à Lentier.

L'éthique de la mise en scène de Vecchiali passe par l'utilisation du plan séquence, souvent sophistiqué comme celui du bar que fréquente le meurtrier, et qui lui permet de donner vie, une nouvelle fois, à une petite communauté chaleureuse. Il y a l'impressionnant travelling circulaire à 360° qui ponctue le discours final de Lantier et lui donne toute sa puissance ambiguë. Il y a enfin la dernière scène, celle de l’exécution, véritable tour de force où la caméra colle au condamné en temps réel, du réveil brutal à l'aube à la chute du couperet. Il est intéressant de comparer ce passage à ce que fera deux ans plus tard Michel Drach. Les deux scènes sont à la fois proche par le déroulé des faits quasi identiques, et opposées sur la forme. Là où Drach découpe (sans jeu de mot) de façon classique pour signifier la relation entre le condamné et son avocat et la thèse de l'erreur judiciaire, Vecchiali laisse les faits parler d'eux-même et dégager l'horreur du principe même de l'exécution, son processus glacial qu'il montre jusqu'au bout. Il est alors proche du fameux texte de Victor Hugo Le dernier jour d'un condamné écrit en 1829.

La machine est ainsi composé de nombreux éléments hétérogènes qui trouvent leur cohérence dans la rigueur autour du projet choral. Et derrière la multiplication des points de vue, Vecchiali fait apparaître ses préoccupations favorites, l'amour et le désir, deux forces qui sont ici à l’œuvre de manière douloureuse chez l'assassin, et que l'on retrouve affleurant de différentes façons chez les autres personnages. Sans se risquer à la psychologie, il fait ressentir ce qui dévaste Lentier de l'intérieur et le laisse avec une solitude vertigineuse, comme l'avait fait Lang en son temps avec M. Encore une fois il ne s'agit pas d'excuser mais de comprendre et Vecchiali insère à plusieurs reprises une photographie, un portrait de la petite victime, comme un leitmotiv qui ramène à l'horrible du crime. En le laissant exprimer pourtant son point de vue, cette « force qui le pousse », il laisse exister l'homme derrière, ou plutôt à côté, de l'assassin. C'est là que l'absurde de la peine de mort fait sens. La scène de l'exécution avec son rituel sinistre laisse une impression de gâchis complet et l'on pense aux dispositifs similaires chez Richard Brooks adaptant Truman Capote dans In cold Blood (De sang froid – 1967), Nagisa Oshima avec Koshike (La pendaison - 1968) ou plus tard le film de Krzysztof Kieslowski Krótki film o zabijaniu (Tu ne tueras point – 1988). Nous aussi nous avons vu la machine à l’œuvre.

21:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/01/2016

En haut des marches

En haut des marches (1983), un film de Paul Vecchiali

Une semaine avec Paul Vecchiali - Texte de Josiane Scoleri

Le film sera diffusé le vendredi 22 janvier à 20h30 au cinéma Mercury à Nice, présentation de Josiane Scoleri, en présence du réalisateur

En haut des marches est un film où Paul Vecchiali s'expose comme jamais. Pendant que défile le générique, portraits à l'ancienne et film sépia, nous entendons la voix du réalisateur, contenue d'émotion qui s'adresse à sa mère. Nous sommes tout de suite dans le domaine de l'intime où il ne saurait être question de tricher. Même si nous sommes dans la fiction. Mais nous sommes aussi dans l'Histoire avec un grand H. Tout de suite, un carton nous apostrophe très clairement : « Si justes soient les idées, il ne suffit pas de choisir son camp, il faut aussi choisir ses actes. »

Nous voilà avertis et d'ailleurs, la première scène du film, avant même que Danielle Darrieux ne descende du train, nous montre l'arrestation de quelques excités se revendiquant encore de l'OAS, nous sommes en 1963.

À partir de là, le film comme un tissage subtil va entremêler plusieurs fils narratifs dans des allers/retours constants entre sphère publique et sphère privée, comme entre passé et présent. Ces différents niveaux du récit s'éclairent mutuellement, apportant à chaque fois une lumière plus subtile sur la manière dont s'imbriquent et se répondent la « petite » et la « grande » histoire. Les flash-backs dissocient souvent l'image et le son. Images au présent (Danielle Darrieux déambulant dans la ville à son retour à Toulon et voix off d'une autre époque ou l'inverse). Le montage est à la fois très dynamique et très fluide, c'est grâce à lui que ressort avec autant de force la cohérence du propos.

Car même s'il s'agit d'une histoire de famille, de sa famille, n'allez pas croire que Paul Vecchiali se livre à un simple exercice nostalgique. Il est là pour parler haut et fort de sujets qui fâchent, de blessures qui ne sont pas refermées, et ce qui vaut pour sa famille, vaut pour la société française toute entière. Seulement voilà, n'allez pas non plus attendre de Vecchiali qu'il donne dans ce qu'on n'appelait pas encore « le politiquement correct ». En haut des marches aborde de front, même si c'est par le prisme de l'intime, toute la question de la Collaboration et de la Résistance et il le fait sans enjolivures ni complaisance pour quiconque.

Malgré le coup de tonnerre signifié par Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls en 1971, lorsque le film sort en 1983, la représentation de cette période historique dans le cinéma français relève encore plutôt de la mythologie nationale : presque tous valeureux résistants face à quelques fourbes avides et sans principes,

Vecchiali au contraire n'hésite pas à faire entendre la voix des nostalgiques de Pétain et ils étaient certainement très nombreux dans les années 60). La longue scène entre Michel Delahaye et Danielle Darrieux sur les quais, parsemée elle aussi de notes personnelles et de clins d'œil au cinéma (Lola de Jacques Demy) est à ce titre emblématique. Et pour comble, dans ce règlement de comptes familial, les résistants, tout héros qu'ils soient, vont se comporter comme des salauds bassement arrivistes. On comprend que Vecchiali ne se soit pas fait que des amis à la sortie du film...

Les documents d'archives sonores, (discours de Daladier au moment de la mobilisation, discours de Pétain le jour de la capitulation, appel du 18 juin de de Gaulle et de nombreux autres moins connus) servent de colonne vertébrale au récit mais ils donnent lieu en même temps à des superpositions inattendues, des fondus-enchaînés auditifs, des quasi-télescopages dans l'espace et le temps. Vecchiali réussit aussi à traduire ces effets visuellement avec par exemple les magnifiques plans sur le visage grave de Danielle Darieux en surimpression sur des vues aériennes de Toulon en 63 avec en bande-son les sifflements des bombardements pendant la guerre.

Le va et vient entre hier et aujourd'hui se poursuit au fur et à mesure que Françoise rencontre des gens qui la connaissaient à l'époque et qu'elle revisite les lieux qui ont été les siens. L'émotion grandit de scène en scène avec des moments paroxystiques comme le long monologue sur la plage malgré - ou sans doute plutôt à cause - de ces ruptures permanentes qui maintiennent le spectateur en tension, dans une sorte d'état d'alerte sensible, Le film va prendre une autre tournure et s'intensifier davantage encore avec l'intervention de Michelle, la jeune avocate. Avec ce personnage, souvent véhément, Vecchiali introduit la nouvelle génération, celle qui juge ses aînés au regard de l'Histoire et fait entendre un autre point de vue que celui de Françoise. L'Histoire, presque toujours nécessairement vécue par le petit bout de la lorgnette (« nous cultivions des patates... c'était une sacrée résistance de survivre») se trouve malmenée par l'analyse de l'Histoire a posteriori, sans oublier ce personnage de femme aveugle qui revient régulièrement scander le déroulement du récit. Françoise reconnaît sa cécité ( « alors, j'ai été lâche ») face à cette jeune fille qui exige des comptes. La lumière dans les scène tournées en prison est très travaillée, avec des découpages sophistiqués d'ombre et de lumière qui contrastent avec la clarté des scènes d'extérieur qui elles captent la luminosité de la Méditerranée en écho au tailleur bleu lumineux de Françoise. Car avec tout ça, Paul Vecchiali fait du cinéma au sens noble du terme. C'est la matière des images qui porte le film avec cette attention constante accordée non seulement à la lumière (coup de chapeau comme toujours à Georges Strouvé) mais aussi au rythme, à la composition des plans, à la bande-son et à la musique (avec deux très beaux moments où Danielle Darrieux chante comme dans ce cher cinéma des années 30 qui hantera toujours Paul Vecchiali).

Vecchiali comme tous les vrais inventeurs malaxe le passé pour nous parler d'aujourd'hui et se projeter dans l'avenir. Bien des phrases du film résonnent malheureusement aujourd'hui une terrible acuité.

10:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/01/2016

Sexe à bout portant

Change pas de main (1975), un film de Paul Vecchiali

Une semaine avec Paul Vecchiali - Texte pour Les Fiches du Cinéma

Bonne nouvelle, Shellac a sortit une rétrospective consacrée au cinéaste Paul Vecchiali, d’abord en salles, puis en deux coffrets de quatre films chacun dont quelques titres majeurs d'une œuvre aussi prolifique qu'elle est devenue rare. Parmi eux, il y en un d'un peu particulier par ce qu'il évoque. Change pas de main, tourné en 1975 entre Femmes, femmes (1974) et La machine (1977) fait penser, pour ceux qui ont connu cette glorieuse époque, à ces titres de films pornographiques jouant le leste et l'humour mélangés, interpellant le spectateur avec la promesse d'un spectacle aussi croustillant que décontracté. Cette époque, la première moitié des années soixante dix, est celle où la pornographie se découvre à elle même, connaît le succès, voire le triomphe avec le plutôt érotique Emmanuelle (1974), avant de rentrer dans le ghetto créé par la loi X de 1975 (une taxation lourde qui a rejeté le genre dans un circuit de distribution spécialisé et restreint). A vrai dire, il n'y a nulle coïncidence. Change pas de main est bel et bien un film pornographique, un vrai, c'est à dire un film où les actes sexuels explicites ne sont pas simulés. Le film est sortit avant le label X et fait partie de la première vague, celle des précurseurs. A l'origine c'est le producteur Jean-François Davy qui a aimé Femmes, femmes et qui propose à Paul Vecchiali de réaliser un film pornographique. Davy, qui a commencé comme assistant de Luc Moullet, a aussi réalisé plusieurs films érotiques dont Bananes mécaniques en 1972 et il vient de frapper fort avec Exhibition, titre emblématique du genre qui se présente comme un documentaire sur le milieu de la pornographie, en particulier autour de l'actrice spécialisée Claudine Beccarie. Le film est un gros succès et sera sélectionné dans plusieurs festivals, dont Cannes en 1975 dans la sélection Perspectives du cinéma français. Oui, c'était une autre époque, avec des budgets, du 35mm, et de vraies équipes techniques.

Donc Vecchiali relève le défi et écrit Change pas de main avec Noël Simsolo, son complice sur Femmes, femmes , un homme qui a de nombreux talents et à qui l'on doit de passionnantes Conversations avec Sergio Leone. Le film intègre la pornographie de manière franche dans un récit qui revisite le film noir. Sa réussite tient au fait qu'il y a un vrai cinéaste derrière la caméra et que celui-ci apporte tout son univers au sein des figures imposées du genre, scènes d'ébats hétéro et homosexuels, partouze, et qu'il le fait en jouant le jeu un rien malicieux, sans faire le malin, ni se réfugier dans le second degré. Une attitude qui pourrait servir d'exemple à celles et ceux qui de temps à autre caressent l'idée du porno d'auteur. Ceci dit, je crois devoir préciser que je ne suis pas un spécialiste du genre. Le cinéma est pour moi, par essence, un art de la simulation, du jeu, de l'imagination. Une scène de coït non simulée me fait à peu près le même effet que Jean-Paul Belmondo suspendu « pour de vrai » à un hélicoptère. S'il faut arrêter le film pour apprécier la prouesse physique, c'est pas bon. Mais je peux apprécier la chose si elle est intégrée au récit de façon fluide, si elle est partie prenante d'une émotion comme dans les grands films érotiques japonais, disons Nagisa Ōshima, Yasuzō Masumura, ou Masaru Konuma.

Paul Vecchiali propose une manière de film noir qui fait appel à son goût pour le cinéma français des années trente et quarante, la chanson, le cabaret, et les grands classiques américains du genre. Le scénario de Change pas de main évoque celui de The big sleep (Le grand sommeil – 1946) de Howard Hawks où Bogart serait une femme, en l’occurrence la belle Myriam Mezières dans le rôle de Mélinda, détective privée avec les indispensables imperméable et chapeau mou. Elle est chargée par madame Bourgeois (sic!) de régler une affaire de chantage dont est victime son fils, une histoire de film pornographique plus explicite que celle de son modèle chandlerien. Voilà Mélinda plongée dans un univers de boites de nuits, de puissants sans scrupules, de passés mal digérés, d'hommes et de femmes de main, de fumées de cigarettes et de traquenards dans lequel elle évolue en grande professionnelle intègre, portant un regard impitoyable sur la comédie humaine qui se joue autour d'elle. Une comédie qui vire vite au tragique et dans laquelle le sexe et le désir sont centraux. Comme chez Hawks, l'intrigue compte bien moins que les scènes qui permettent de fouiller les personnages et leurs relations. Vecchiali renverse les conventions en distribuant les femmes dans les rôles masculins et les mets au premier plan. Mélinda a une assistante, Natacha, qui est aussi son amante, et les deux femmes ont un homme de ménage au seyant tablier avec rien dessous. Une très jolie scène pleine de tendresse les montre se réconfortant mutuellement. Hélène Surgère joue madame Bourgeois avec ce mélange de classe, d'autorité, et de mélancolie dans la lignée de ses grandes créations pour le cinéaste. Derrière la femme de pouvoir, il y a la mère et la femme blessée par l'amour et par les années. Vecchiali se montre une nouvelle fois un peintre de la femme plein d'attention, multipliant les rôles originaux et très bien écrits, les dialogues poétiques et savoureux, avec ses actrices fidèles, Surgère, Mézières, Sonia Saviange, Denise Farchy, et Liza Braconnier. Le côté masculin n'est pas négligé pour autant, en particulier la prestation étonnante de Marcel Gassouk dont le personnage pathétique, inoubliable, exploite le talent d'un comédien trop souvent cantonné à des seconds rôles folkloriques. On croise là encore les visages et les corps dont Vecchiali aime à peupler ses films, Michel Delahaye, Jean-Christophe Bouvet, Jean Droze, Noël Simsolo qui paye de sa personne en homme objet dévoué, sans oublier le grand Howard Vernon dans un personnage de salaud magnifique comme il sait si bien les composer. Pour les scènes les plus explicites, Vecchiali, sans doute via Davy, bénéficie de l'apport de spécialistes du genre, à commencer par Claudine Beccarie, Benoît Archenoul et Béatrice Harnois qui avaient participé aux films du producteur, ce qui boucle la boucle.

Il me semble intéressant de revenir sur le travail magnifique de Myriam Mezières et du lien qu'elle opère avec un film sorti l'année d'avant, Un linceul n'a pas de poches, signé d'un autre réalisateur atypique, Jean Pierre Mocky. Il y a de jolies résonances entre ces deux films, Mocky travaillant la forme du film noir en adaptant Horace McCoy pour livrer, comme Vecchiali, un portrait acide de son temps. Mocky y fait preuve d'un érotisme vigoureux, utilisant Sylvia Kristel, auréolée de son rôle titre dans Emmanuelle, sans toutefois franchir le pas de la pornographie. Les deux films ont en commun une esthétique puisant aux mêmes sources d'un cinéma français pré-Nouvelle Vague, le même goût des seconds rôles travaillés dans une certaine tradition des acteurs à « gueule », le même esprit un peu anarchiste qui ne ménage aucune forme de pouvoir et sait décrire avec chaleur de petites communautés populaires et les personnages un peu en marge. Ils se retrouvent aussi, me semble-t-il, dans un sens de l'humour grinçant teinté de pessimisme, une sensibilité à vif sur la noirceur du monde. Myriam Mézières fait un peu le pont entre ces deux œuvres. Elle se glisse d'une certaine façon chez Vecchiali dans le costume que porte Mocky incarnant le journaliste idéaliste Dolannes, ces accessoires indissociables du privé à la Bogart, l'imper et le chapeau, la cigarette et le revolver, avec cette expression lucide et déterminée. Mocky se mettait en scène non sans narcissisme et le personnage joué par Mézières l'épaulait de son mieux. Mélinda chez Vecchiali semble une sœur de Dolannes. Si l'un perd la vie, l'autre perd ses illusions. Ni ses compétences hawksiennes, ni son éthique ne permettent à Mélinda d'empêcher les meurtres. Il est possible, à travers les acteurs, les formes et les thèmes, de faire des ponts semblables avec deux autres francs-tireurs de la caméra, Jean Rollin et José Benazeraf .

« L’idée, c’était vraiment de faire la critique de la caricature : à chaque fois qu’on va vers une convention ou un cliché, on le renverse par le drame. Par exemple, la séquence qui commence par la scène paillarde sur le comptoir du bar se poursuit avec Sonia Saviange, qui part une bouteille de whisky à la main.Ce qui est un hommage à El Dorado d’Howard Hawks, avec Robert Mitchum et sa bouteille de whisky. »

Collage complexe, Change pas de main trouve son homogénéité dans la mise en scène. Paul Vecchiali assure comme souvent le montage et l'on retrouve le fidèle Georges Strouvé à la photographie qui multiplie les ambiances nocturnes et colorées de night-club. Le réalisateur y fait preuve de son goût pour le plan séquence et pour les audaces expérimentales, en particulier les scènes de partouze du film objet du chantage, construites autour de chutes, images en noir et blanc aux nombreuses impuretés où la pellicule revendique son support avec ses sauts, poussières et rayures. Le film reste sinon dans le style très personnel de Vecchiali, mélange de réalisme et de théâtralité, avec cette façon impromptue d'inclure des intermèdes musicaux. Les scènes de sexe s'intègrent de façon naturelle, sans les ruptures habituelles du genre, et je me rends compte qu'elles sont le plus souvent liées à la mort et au désespoir amoureux. Cet aspect donne au film une ambiance très spéciale, atypique même au sein de la filmographie d'un réalisateur qui ne l'est pas moins. Un beau film, en somme.

Photographies films Jacques Leitienne

A lire chez Avis sur des films

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire sur Psychovision

A lire sur Critikat

15:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/01/2016

Une semaine avec Paul Vecchiali

Suite à la ressortie en salle, à l'initiative de Shellac, de huit films de Paul Vecchiali datant des années 70 et 80, les associations Regard Indépendant et Cinéma sans Frontières organisent 3 jours de rencontres et de projections en hommage au cinéaste qui sera présent à Nice pour 3 séances-débat autour des films: En haut des marche (1983), L'étrangleur (1972) et Corps à cœur (1979). Cet évènement se double d'un travail autour de certains autres films sortis en DVD pour les Fiches du Cinéma. Je vous propose donc de passer quelques jours sur Inisfree avec Paul Vecchiali. Et pour ouvrir les réjouissances, un texte de présentation signé Josiane Scoleri.

Paul Vecchiali est très certainement le cinéaste le plus atypique du paysage cinématographique français et ce dès les tout premiers films.

Être critique aux Cahiers du Cinéma dans les années 60 et aimer Danielle Darrieux, voilà sans doute un grand écart inconcevable pour certains, mais c'est bien Paul Vecchiali. L'indépendance chevillée au corps, il produit dès 1963 les premiers films de son ami Jean Eustache. Dans cette même ligne, il créera dans les années 70 sa propre maison de production « Diagonale » qui a permis l'éclosion de toute une génération de cinéastes français : Jean-Claude Biette, Jean-Claude Guiguet, Gérard Frot-Coutaz, Marie-Claude Treilhou en se mettant d'ailleurs souvent lui-même au service de tous ces jeunes réalisateurs en tant que monteur.

Lorsqu'il n 'arrive plus à mener sa barque comme il l'entend, il préfère vendre les droits et passer à autre chose. Il n'a jamais eu peur de la télé et comme il le dit lui-même, à deux exceptions près, il a réussi à y faire de vrais films et à gagner l'argent... qui lui permettra de faire ses films en se passant de l'avance sur recettes (même si ça le met en rogne : il en fera le très drôle et très féroce À vot' bon cœur ! en 2004).

Quand il désespère du cinéma, il rebondit avec Antidogma : une seule règle: pas de règles. Résultat : une dizaine de films en circuit court, tournés chez lui ou en bas de chez lui, avec ses fidèles lieutenants, Philippe Bottiglione, son chef-opérateur, Francis Bonfanti, son ingénieur du son, Roland Vincent son compositeur attitré. Les films pour la plupart attendent toujours leur sortie en salle... Mais ça n'empêche pas Vecchiali de continue à tourner et de nous surprendre à chaque fois: le magnifique Nuits blanches sur la jetée dont il nous a régalés l'an dernier, en attendant Le cancre dont il dit que c'est son meilleur film (avec tout de même Deneuve et Amalric !). Ainsi va Vecchiali, 85 ans et toutes ses dents ! Merci Monsieur Vecchiali de continuer à nous donner l'amour du cinéma.

Nous avons choisi ces trois films pour rendre compte - modestement- de la diversité de l'œuvre de Paul Vecchiali avec des thèmes et des genres qu'il ne cessera de réinventer avec cette liberté de cœur et d'esprit qui le caractérise.

En haut des marches de 1983 peut -être son film le plus intime, dédié à sa mère, tourné à Toulon, la ville de son enfance, dans la maison où il a grandi. Un film d'une sensibilité à fleur de peau, aux antipodes du politiquement correct sur, entre autres, la collaboration et la Résistance à l'époque certains critiques y verront une réhabilitation de la collaboration: un comble, à se demander ce qu'ils ont vu...) et surtout joué par celle qui fera advenir Paul Vecchiali au cinéma - dès l'âge de 6 ans- Danielle Darieux, impériale dans le rôle.

L'étrangleur est son troisième film (mais le premier Les petits drames (1961) est perdu et le second "Les ruses du diable (1965) n'est pas disponible. L'étrangleur (1972) est donc le film de Vecchiali le plus ancien visible en salle aujourd'hui. Un film qui en dit long déjà sur cette veine de l'expérimentation en termes de mise en scène et de montage qui traverse toute l'œuvre du cinéaste avec déjà une scène chantée magnifique dans un cabaret où des filles en marinière se balancent dans des hamacs au-dessus des tables des clients et des scènes de nuit d'une douceur troublante pour mettre en scène un tueur en série.

Corps à cœur (1978) vient illustrer ici une autre veine majeure de Vecchiali, son amour du cinéma français des années 30 et sa capacité inouïe à le faire vivre sous nous yeux sans une once de passéisme, comme dans une fable qui serait en même temps incroyablement contemporaine. Peinture d'un monde qui était déjà entrain de basculer à l'époque, la troupe de Vecchiali campe un univers de prolos au grand cœur (Marcel Gassouk), où poètes (Sonia Saviange) et philosophes (Michel Delahaye) le disputent à la gouaille de la rue (Béatrice Bruno). Mélo flamboyant, Corps à cœur est pourtant construit sur le fossé de classes et de générations qui sépare Pierrot le beau gosse de la ruelle (Nicolas Silberg) et Hélène Surgère plus que parfaite en bourgeoise libérée et plutôt bien conservée qui cache sa blessure du mieux qu'elle peut. Le tout baigné par la musique somptueuse du Requiem de Fauré qui est malgré tout la musique des morts ou plus justement celle qui relie les vivants et les morts.

Josiane Scoleri

Toutes les séances auront lieu au Cinéma Mercury 16 place Garibaldi à Nice

Vendredi 22 janvier à 20h30 : En haut des marches présentation de Josiane Scoleri

Samedi 23 janvier à 20h30 : L'Étrangleur présentation de Bruno Precioso

Dimanche 24 janvier à 14h30 : Corps à cœur présentation de Vincent Jourdan

23:52 Publié dans Blog, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/01/2016

Campagne sanglante

Non si deve profanare il sonno dei morti (Le massacre des morts-vivants - 1974) un film de Jorge Grau

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Revendiqué comme un démarquage « en couleurs » du fameux Night of the living dead (La nuit des morts vivants – 1968) de George Romero, Non si deve profanare il sonno dei morti, plus connu sous l'un de ses titres anglais The living dead at the Manchester Morgue, est un bien joli film pivot dans la longue histoire des zombies au cinéma réalisé en 1974 par l'espagnol Jorge (!) Grau. Le jeune et barbu et blond George (Hem) quitte sa galerie d'art de Manchester pour un week-end à la campagne. Un bête accident lui fait rencontrer la jeune et jolie Edna. Ils se retrouvent dans une zone de campagne, verte et tranquille comme seuls les anglais en ont le secret. Hélas, c'est là que le gouvernement se livre à des expériences insecticides avec un machine au rouge rutilant. Effets secondaires de la chose : stimulation des morts récents qui sortent de leur tombe, arrachent leurs linceuls et se mettent en quête de vivants pour les dévorer, chose classique chez tout mort-vivant qui se respecte. George et Edna vont devoir faire face à la menace, peu aidés par une police sceptique, voire agressive malgré son côté britannique. Le rigide inspecteur joué par l'américain George (encore!) Kennedy les tient pour responsables des cadavres qui s'accumulent d'horrible façon, les prenant pour des adeptes de Charles Manson.

Voici les grandes lignes du scénario écrit par l'équipe italo-espagnole composée de Sandro Continenza, Marcello Coscia, Juan Cobos et Miguel Rubio, qui brode sur le film de Romero (La première attaque isolée près d'un cimetière, le siège d'une poignée de personnes dans une maison isolée, le festin des zombies...), en reprend le mauvais esprit à l'humour noir dans le final et les mauvaises manières quand un bébé, lui aussi stimulé par les radiations gouvernementales arrache l’œil d'une infirmière. Mais le film ne se contente pas d'être un décalque de son modèle américain. Il s'inscrit dans le mouvement du cinéma fantastique espagnol de son temps, celui de la fin du franquisme, celui de Jesús Franco, de Paul Naschy, de Vincente Arranda, de Amando De Ossorio. Il puise aussi dans la tradition du cinéma d'épouvante anglais, celui de la Hammer Films, qui a ouvert la voie à une horreur plus graphique, à la couleur, et qui à l'aube des années soixante-dix est en perte de vitesse.

Du premier, nous trouvons la dimension politique camouflée sous le masque du cinéma de genre, prudemment délocalisé à l'étranger comme pour les premiers films de Franco. La place des jeunes, le statut de la femme, la drogue, l'angoisse du présent, les préoccupations écologistes ici très marquées, la critique des institutions, gouvernement et police, le retour du refoulé ici symbolisé par les morts-vivants, le film de Grau ne manque pas d'embrasser de nombreux problèmes de son temps. Comme le rappelle David Didelot dans l'entretien en bonus de la présente édition, l’œuvre de Jorge Grau, très peu connue en France, n'a cessé de dénoncer la société franquiste finissante mais dont l'emprise ne cessera de rester puissante jusqu'au bout. Si cet aspect est limité dans le temps comme dans l'espace, la dimension écologiste avec l'introduction qui multiplie les plans sur l'urbanisation galopante et son cortège de nuisances environnementales (déchets, fumées, pollution) et son effet sur les hommes qui deviennent des zombies bien plus que les monstres de cinéma, reste d'actualité. Sur le passage de George, les passants ont le regard fixe, sans expression, et restent insensibles à la belle idée poétique quoique hippie de la jeune femme qui se déshabille et se met à courir nue. La série B horrifique aux accents gore est aussi une parabole sur le principe de précaution. Grau se rattache en cela aux classiques américains et japonais, tout en étant précurseur de nombreux films à venir où le fantastique se justifie par l'action irréfléchie de l'homme sur son environnement. Scénaristes et réalisateurs s’inspirent des catastrophes bien réelles de leur temps, accidents nucléaires (Three Mile Island), industriels (Seveso), marées noires, le choix ne manque pas.

La tradition anglaise va plutôt se retrouver dans le style de la mise en scène de Grau. Coproduction avec l'Italie, Non si deve profanare il sonno dei morti possède ces caractéristiques propres aux films de genre latins qui s’habillent à l'anglo-saxonne. Grau tourne en anglais, les extérieurs sont anglais, la vedette invitée est l'américain Arthur Kennedy, venu du cinéma d'Anthony Mann, Raoul Walsh et Nicholas Ray. Grau travaille un arrière-plan hammerien avec cette campagne aux dominantes vertes, aux petites routes d'un autre temps, aux pierres immémoriales, contrastant avec le Manchester moderne et bétonné de l'introduction. Il utilise la brume et l'humidité pour créer une atmosphère angoissante et délétère. Cette influence gothique se retrouve dans le décor du cimetière, les manoirs perchés, le vénérable bâtiment de l’hôpital, et les intérieurs au teintes chaudes que la photographie signée de l'espagnol Francisco Sempere oppose aux teintes blafardes de l'univers médical. Visuellement, le film est riche et la copie présentée rend hommage à cette richesse. Autre élément marquant, les maquillages et effets gore qui marquent une date dans la représentation de la menace d'outre-tombe. La couleur apporte un surcroît d'horreur aux visions déjà présentes chez Romero et le travail du maquilleur Giannetto De Rossi repousse les limites du genre. La dernière partie est particulièrement graphique et va servir de matrice pour les délires à venir, De Rossi allant matérialiser les visions les plus extrêmes de Lucio Fulci quelques années plus tard. Pour parachever la réussite du film, il faut mentionner une bande son bien angoissante traversée de vent et d'eau, de craquements, de frôlements, de déchirements, et des étranges gémissements des morts-vivants. Le tout est emballé par une partition pop d'époque signée Giuliano Sogini dont c'est le seul titre de gloire.

Les acteurs font plutôt bien leur travail. George est joué par le charmant blondinet Ray Lovelock, croisé dans quelques rôles mémorables chez Giulio Questi, Umberto Lenzi ou Franco Prosperi pour qui il joue un glaçant psychopathe. Il est ici tout barbu et son ascendance anglaise lui donne une crédibilité totale même s'il est un peu trop expansif par moment. Arthur Kennedy était venu en Italie trouver un second souffle à sa carrière comme beaucoup de ses confrères à la fin des années soixante. Il est parfait en inspecteur teigneux quoiqu'un peu fatigué et à vrai dire assez peu britannique. Côté féminin, c'est la jolie espagnole Cristina Galbó qui joue Edna avec son beau visage classique. Elle avait commencé sa carrière en jouant Bernadette Soubirous avant de se livrer à quelques gialli de bonne tenue et quelques autres films plus lestes. Le reste de la distribution italo-espagnole est plutôt crédible dans le contexte anglais et j'ai noté la présence du toujours impeccable Francisco Sanz qui avait croisé la route de Lovelock dans Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux – 1967) de Giulio Questi. Film date, film pivot dans les limite d'un genre, Non si deve profanare il sonno dei morti est une œuvre qui garde son impact et son charme et qu'il est agréable de découvrir dans une belle édition. C'est aussi l'occasion de s'intéresser à un réalisateur peu connu dont on peut légitimement espérer d'autres réussites.

A lire sur Eight days a week

Photographies DR

20:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jorge grau | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/01/2016

Tu as changé de coiffure ?

Star wars : The force awakens (Star Wars : Le Réveil de la Force - 2015), un film de J.J. Abrams

Comme tout un tas de gens, j'ai fini par aller le voir. Et pour bien rester dans l'esprit du divertissement de masse, je me suis mis dans une configuration inédite en ce qui me concerne : dans un multiplexe, en version française, en relief, un samedi soir et en famille. La seule chose à laquelle je n'ai pu me résoudre, c'est le pop-corn. Mais ce faisant, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé quelque chose des séances de 1980 et 1983, séances en bande dans le grand cinéma de l'avenue, le mercredi de la sortie, séances sans arrière-pensées, encore porté par une excitation juvénile. Et puis ça s'est bien passé, l’ambiance était là sans excès et les deux adolescents juste à côté ont été discrets avec leur pop-corn qui ne sentait presque rien.

Ceci posé, je commencerais par dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui tentent de disqualifier le film en le dénonçant comme un produit. Je conçois que c'est tentant vu l'agressivité commerciale qui a entouré sa sortie. Je l'ai trouvée moi-même pénible. Il était difficile de ne pas manger du Star wars à chaque coin de rue. Revues et journaux aussi différents que Le Monde, Télérama, Philosophie magazine ou La vie (!) y sont allés de leur numéro spécial et spatial jusqu'à saturation. Je me suis rendu compte que c'était arrivé à un point où dénoncer ce matraquage, même simplement dire que l'on en serait pas, c'était encore participer à ce grand mouvement publicitaire et faire le jeu du film. Ne restait que le silence avec un œil en coin sur tout ce cirque.

Mais derrière, il y a bien un film, que l'on peut attaquer de mille façons, un film tout de même dont on voit bien qu'il reste central entre les chaussettes Star wars et la cafetière cosmique. Un film-spectacle issu d'une longue lignée de ses congénères, des plus respectables aux plus cyniques. Paradoxe, c'est un vrai film « de cinéma », c'est à dire à voir dans un cinéma, avec le cérémonial de la salle, tourné en 35 mm (on peut se passer du relief qui n'apporte rien), et qui réactive quelque chose devenu rare dans le domaine des grosses productions populaires : l'échange entre spectateurs. Ayant un peu décroché de ce type de films, je peux me tromper, mais il me semble que toutes les discussions autour de Star wars : The force awakens, ce n'est plus quelque chose que suscite ce genre de productions, les cercles de fans mis à part. Là, du copain d'école de ma fille à mes collègues de bureau, le dialogue est possible et c'est quelque chose dont je n'avais plus l'habitude, exception faite bien sûr des discussions entre cinéphiles, mais c'est autre chose. Même la critique s'est sentie inspirée, avec des textes très intéressants comme cette étude de Jean-Marie Samocki qui rappelle les textes de Luc Moullet sur le vieillissement de John Wayne.

Un autre point qui me semble important, c'est sur le discours qui veut faire passer le premier film de la série, le Star wars de 1977, pour un film quasi expérimental, et George Lucas pour un génie visionnaire indépendant, soulignant par là (par ici aussi) la prise de risque minimale de J.J. Abrams et du studio Disney (lire ici, par exemple). Il ne faut pas oublier que Lucas, s'il en a bavé pour créer son univers, l'a fait pour un grand studio, 20th Century Fox, pour un budget qui n'était pas négligeable à l'époque, et qu'il avait la même indépendance que ses collègues Coppola, Cimino, Spielberg, Scorsese, etc. Toute une génération à laquelle les studios, un peu perdus, on laissé les mains libres tant que les films avaient du succès. Et que je sache, l'indépendance n'est pas corrélée à la qualité d'un film. Star wars n'est pas sorti ex nihilo mais a cristallisé une tendance mêlant les tentatives de réactivation d'un cinéma d'aventures traditionnel et l'engouement pour la science-fiction technologique né avec le 2001 de Stanley Kubrick en 1968. Cela n'ôte rien à l'importance du film ni au talent de Lucas, mais c'est un talent pour le collage et la synthèse. D'une certaine façon, J.J. Abrams est dans la continuité. Et le fait d'être dans une continuité rend un peu vaine la comparaison. Abrams n'est pas devant une page blanche, mais doit faire avec trente huit années d'histoire et six films préexistants. S'il faut chercher une indépendance à Lucas, elle serait là sur cette page blanche, encore qu'il n'a cessé, film après film, de s'entraver lui-même, tentant de façon pathétique de revenir sur son travail, de recoller des morceaux. Éternel insatisfait.

Ce qui nous éloigne du sujet principal, le film puisque film il y a. Star wars : The force awakens est un film plutôt mal écrit mais porté, sauvé, par une mise en scène dynamique et parfois brillante. Les problèmes d'écriture sont étonnants si l'on considère le temps de préparation, l'attention qui a du être donnée à chaque scène et l'implication de Lawrence Kasdan, scénariste de deux épisodes de la trilogie d'origine. Tout le monde a noté que l'histoire de ce nouveau film colle de très près à celle du Star wars de 1977, et je ne pense pas aux nombreuses citations, souvent amusantes comme le jeu d'échec du Faucon Millénaire. Non, le scénario colle à la structure même de Star wars, l'héroïne Rey et ses compagnons revivant le parcours initial du jeune Luke Skywalker. La déception à ce niveau pourrait s’écrire : une étoile noire, ça va, trois, ça commence à bien faire. Pire, le scénario réédite des erreurs vieilles de plus de trente ans. L'assaut spatial final contre la planète-canon est mené par le pilote Poe Dameron. Problème, si ce personnage est au centre des premières trente minutes, il disparaît ensuite pour laisser place à Finn, le déserteur des troupes du Premier Ordre (resucée de l'Empire), et Rey la pilleuse d'épaves. Du coup quand Poe revient, non seulement il n'a pas l'épaisseur des autres, mais je l'avais presque oublié. La bataille spatiale manque alors d'intensité parce qu'il y a trop peu d'enjeu humain. C'était le même problème dans Return of the jedi (Le retour du jedi – 1983), quand un personnage secondaire quoique sympathique, Lando Calrissian, menait le même assaut. Si l'erreur est humaine, perseverare diabolicum. Le scénario s'appuie donc trop, presque maladivement, sur des acquits de la première trilogie, faiblesses comprises. Il semble qu'Abrams, Kasdan, et le jeune scénariste Michael Arndt, aient voulu séduire les fans de la première heure en jouant sur le familier, tout en préparant le terrain pour une nouvelle génération de héros. Du coup il y a tout un motif sur la transmission générationnelle des plus intéressant, jouant à la fois au niveau des créateurs Lucas/Abrams et Kasdan/Arndt, des personnages et de leurs interprètes, et de(s) public(s). Cela tend à donner au film un équilibre précaire. Autre faiblesse pour un opéra spatial, le travail de John Williams est loin d'être à la hauteur de son prestigieux passé. Si les thèmes historiques font toujours leur effet, rien de neuf ne se dégage. Le thème de Rey, par exemple, est bien plat, peinant remplir sa fonction de leitmotiv wagnerien. Pour le compositeur comme pour les acteurs "historiques", la question de l’âge se fait ressentir.

Malgré tout, Star wars : The force awakens fonctionne plutôt bien. Et chose rassurante pour un film de cinéma, c'est à la mise en scène de J.J. Abrams qu'il le doit. Je ne connais pas le travail de ce réalisateur bien qu'il ait été présenté comme un fils spirituel de Steven Spielberg, peut être à cause de ça. Mais son film retrouve par sa texture même le meilleur de ce que j'ai aimé dans la saga. Son image travaillée avec le chef opérateur Daniel Mindel fait cinéma, que ce soit l'emploi du 35 mm, les choix de lumière, la limitation des effets numériques qui sont une bouffée d'air après les délires parfois insupportables de la seconde trilogie. Les personnages sont mieux incarnés (Beauté des gros plans sur le visage de Daisy Ridley qui joue Rey, façon émouvante de filmer Harrison Ford), et peut être pour la première fois, les décors réels font vrai. L'herbe ressemble à de l'herbe, les rocs à des rocs, le sable à celui des westerns de la grande époque, et nous découvrons un coffre en bois, si. Il y a de très belles idées plastiques comme le combat sous la neige, la scène finale sur une île filmée nature, ou a contrario l'utilisation du décor lors de la confrontation de Solo et de son fils qui renvoie à celle de Vador et de Luke (oui, c'est son père). Les allusions les plus fines aux films précédents passent par la mise en scène comme le mouvement de caméra entre Poe et Finn avant l'attaque qui reprend celui entre Luke et Biggs, ou le cadrage qui marque le retour de Han et Chewbacca. Le montage est dynamique, donnant un rythme qui limite la portée des incohérences de l'histoire, mais qui sait pourtant faire des pauses pour installer une atmosphère (le bar de Maz Kanata à la hauteur de la Cantina d'origine) ou une émotion dans les limites du genre. Abrams sait aussi être créatif à l'occasion, avec la scène des visions de Rey quand elle découvre le sabre laser de... (son père, hein ? C'est celui de papa?) qui enchaîne images et sons par associations d'idées, entre réminiscences et nouvelles informations. Inspiré par l'idée de la transmission, le réalisateur multiplie les plans où les mains se tendent, échangent, encouragent, se font vecteurs de communication. L'un de ces plans restera sans doute un des grands moments d'émotion de la saga. C'est l'un des aspects de la mise en scène qui donne une cohérence globale au film par dessus son histoire. Autre belle idée, faire jouer les jeunes acteurs dans le manque d'assurance, faire résonner l'inexpérience des acteurs avec celle des personnages. C'est particulièrement réussi avec John Boyega (Finn) souvent à la limite de la panique, et Adam Driver, fils indigne et petit-fils subjugué par la figure du mal qu'a été pépé. Ses crises de rage très adolescentes sont bien vues. Tout ceci contribue au plaisir ressentit devant Star wars : The force awakens. Néanmoins le film, pour ce qui est de l'originalité, doit compter sur des promesses qui ne pourront se tenir que sur les films à venir, alors que Star wars, en 1977, se tenait debout tout seul.

Photographies © LucasFilms / Disney

13:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : j.j. abrams | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2016

Santé ! (et le reste)

10:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : 2016 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2015

Bonne année 2016 !

23:55 Publié dans Blog, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ennio morricone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2015

Joyeuses fêtes !

18:29 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2015

Honorables correspondants

Bridge of Spies (Le pont des espions – 2015) un film de Steven Spielberg

Le nouveau film de Steven Spielberg, Bridges of spies, s'est révélé plein de surprises. Celle de sa sortie pour commencer, moi qui attendait son adaptation de Roald Dahl, The BFG (Le bon gros géant), dernier scénario de Mélissa Mathison. Je n'ai sans doute pas été très attentif. Surprise de découvrir au scénario les frères Joel et Ethan Coen. Je n'avais jamais pensé à une connexion entre les trois hommes avant de retrouver que Spielberg avait été producteur exécutif sur True Grit en 2010. J'ai une image assez différente de leurs univers respectifs et je ne suis pas le seul. J'imagine avec délice les contorsions des admirateurs de l'esprit Lebowski recherchant les traces des frangins dans un film de Spielberg. Le même genre de contorsions qu'il y a eu en son temps pour la part kubrickienne de A.I. (2001). L'étude des différents apports serait sans doute passionnante. C'est Matt Charman (son second scénario après Suite Française (2014) de Saul Dibb) qui écrit un premier jet après s'être intéressé à l'histoire de James Donovan, l'avocat qui sera au centre de l'histoire. Puis il le passe aux frères Coen qui travaillent dessus avant de rendre une copie qui sera peaufinée par Charman et sans doute Spielberg qui s'est pleinement approprié comme à son habitude le matériau d'origine.

Surprise du sujet donc, avec ce récit d'espionnage puisant dans l'Histoire et situé au plus chaud de la guerre froide, de 1957 à 1961. L'avocat Donovan assure la défense de l'espion soviétique Rudolf Abel, le sauve de la chaise électrique puis se retrouve à Berlin au moment de l'érection du mur pour négocier son échange avec le pilote américain Francis Gary Powers abattu au dessus de l'URSS avec son avion espion U2. Passé la surprise, Bridge of spies se révèle tout autre chose. Steven Spielberg avait déjà tâté avec bonheur de l'espionnage dans Munich (2005) et de la période guerre froide dans le quatrième volet des aventures d'Indiana Jones, sur un mode il est vrai trop léger. Surprise enfin, de taille, de découvrir l'absence de John Williams à la musique, remplacé par Thomas Newman, collaborateur régulier de Sam Mendes, qui livre une composition toute en atmosphère dans la lignée des choix de Spielberg au cours des quinze dernières années. C'est la seconde fois en 28 films que Williams et Spielberg ne travaillent pas ensemble et renseignement pris, c'est pour un souci de santé. Mais ça fait une drôle d'impression d'autant que le travail de Newman n'a rien d'excitant. Les surprises cessent avec Tom Hanks dans le rôle de Donovan, Janusz Kamiński à la photographie et Michael Kahn au montage, piliers artistiques sur lesquels se déploie la mise en scène de Spielberg pour un film de neige et de froid où le personnage joué par Hanks s'enrhume.

Surprise du sujet donc, avec ce récit d'espionnage puisant dans l'Histoire et situé au plus chaud de la guerre froide, de 1957 à 1961. L'avocat Donovan assure la défense de l'espion soviétique Rudolf Abel, le sauve de la chaise électrique puis se retrouve à Berlin au moment de l'érection du mur pour négocier son échange avec le pilote américain Francis Gary Powers abattu au dessus de l'URSS avec son avion espion U2. Passé la surprise, Bridge of spies se révèle tout autre chose. Steven Spielberg avait déjà tâté avec bonheur de l'espionnage dans Munich (2005) et de la période guerre froide dans le quatrième volet des aventures d'Indiana Jones, sur un mode il est vrai trop léger. Surprise enfin, de taille, de découvrir l'absence de John Williams à la musique, remplacé par Thomas Newman, collaborateur régulier de Sam Mendes, qui livre une composition toute en atmosphère dans la lignée des choix de Spielberg au cours des quinze dernières années. C'est la seconde fois en 28 films que Williams et Spielberg ne travaillent pas ensemble et renseignement pris, c'est pour un souci de santé. Mais ça fait une drôle d'impression d'autant que le travail de Newman n'a rien d'excitant. Les surprises cessent avec Tom Hanks dans le rôle de Donovan, Janusz Kamiński à la photographie et Michael Kahn au montage, piliers artistiques sur lesquels se déploie la mise en scène de Spielberg pour un film de neige et de froid où le personnage joué par Hanks s'enrhume.

Les espions

Jolie coïncidence que Bridges of spies sorte en France au même moment que le nouveau James Bond, lui qui en est l'antithèse parfaite. Spielberg a déjà côtoyé Bond. A la fin des années soixante dix, il s'était proposé pour en réaliser un avant que George Lucas lui propose mieux avec Indiana Jones. Dans Catch me if you can (Arrête moi si tu peux – 2005), Frank Abagnale Jr voit Goldfinger (1964) au cinéma avant de s'offrir une Aston Martin. Bond est réduit à sa fonction de pur divertissement et de fantasme adolescent. Les espions selon Spielberg se situent entre les personnages de John Le Carré et les officines louches décrites dans les années soixante dix par Sidney Pollack ou Francis Ford Coppola. Mieux, Spielberg a ici une approche hitchcockienne de l'espionnage. Son héros, Donovan, est un homme ordinaire, ou presque puisque l'on apprend qu'il a travaillé sur le procès des dignitaires nazis à Nuremberg. Mais c'est une figure de l'américain ordinaire, classe moyenne supérieure, blanc et bon père de famille, pétri des idéaux fondateurs, droit et intègre. Il va se retrouver plongé dans un monde de faux semblants et de coups tordus comme le personnage de James Stewart dans la seconde version de The Man Who Knew Too Much (L'Homme qui en savait trop - 1956) où celui de Cary Grant dans North by northwest (La mort aux trousses - 1959).

Spielberg me ramène souvent à John Ford et il est possible ici aussi de noter les convergences dans le questionnement des idéaux fondateurs, l'étude des rapports entre la loi et le chaos, l'importance des valeurs familiales (en réalisant l'échange, Donovan recompose une famille tout en travaillant pour le futur de la sienne). Mais Bridges of spies est marqué par sa face hitchcokienne. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont la construction du film joue avec les codes du genre tout en déplaçant les enjeux et en se dérobant avec élégance aux scènes attendues tout en les réalisant effectivement. Comme toujours, il y a plusieurs films dans un film de Spielberg, plusieurs niveaux de lecture et une manière dans la meilleure tradition hollywoodienne classique de ne jamais laisser la réflexion prendre le pas sur le récit. Le point de vue du réalisateur ne s'impose pas mais se dégage de manière irrésistible de la mise en scène dont la maîtrise, à ce stade de la carrière de l'auteur est totale. Il n'y a pas un plan dans ce film qui ne soit pensé et à sa place. Libre à chacun de faire l'association ou de rester à la surface narrative.

Effet miroir

La première scène, une des plus belles de sa carrière, s'ouvre sur un homme qui peint son autoportrait dans un petit appartement new-yorkais. Miroirs et surfaces réfléchissantes abondent dans l’œuvre de Spielberg. Cette fois, l'homme est de dos, son visage se reflète à sa gauche dans un miroir, et la toile avec le visage peint de manière réaliste est de face à sa droite. Il y a à la fois le mystère de l'homme de dos sur l'écran, l'image objective du reflet dans la glace, et la façon dont il se voit passée au filtre de la reconstitution par l'art. Les deux visages de face sont étrangement proches, tout aussi impassibles. Aussi impénétrables que la nuque de l'acteur. Il y a là un trouble, ce mystère dont la résolution sera l'un des enjeux majeurs du film. Quel homme est-il ? Ce jeu sur les apparences et la dissimulation, un régal dans le cadre d'un film d'espionnage, sera décliné tout au long du film : fausse pièce de monnaie, avion espion, mission secrète, fausse famille d'Abel, parodie de procès, porte refermée devant Donovan... mais ce jeu n'est pas lié directement à l'attirail de l'espionnage, comme il serait chez James Bond, mais à l'homme. La question c'est : « Quel être humain est mon ennemi ? » et partant : "Si mon ennemi est un être humain, sur quelles bases en faire un ami ?".

Le film enchaîne avec une pure scène de thriller. Abel est pris en chasse par un groupe d'hommes qui vont se révéler être des agents de la CIA. Poursuite virtuose dans le New-York des années cinquante, le pont de Brooklyn leonien, le métro, les rues. La reconstitution est impressionnante en ce sens qu'elle est très vivante, comme dans certains films de Clint Eastwood, avec une sensation documentaire. A cette partie très dynamique, quasi muette, succède un film de procès quand les États-Unis, pour sauver les apparences, envoient l'intègre Donovan assurer la défense d'Abel. Mais le jeu est pipé et le verdict décidé d'avance. Dans cette partie Spielberg ne joue pas le suspense du procès mais le démontage de ses coulisses à travers son personnage à la Capra. C'est comme dans Lincoln ou ce qui importait était le mécanisme des négociations politiques et non le résultat du vote qui se trouve dans n'importe quel livre d'histoire.

Cette partie du film introduit une autre thématique du film avec les déboires de Donovan qui doit faire face aux regards hostiles de ses concitoyens qui n'acceptent pas que l'espion soit défendu avec honnêteté selon la loi. Certains vont jusqu'à tirer sur sa maison. Spielberg tend alors un miroir peu flatteur à l'Amérique en montrant comment la peur peut avoir raison des plus nobles idéaux. Que ce soit l’État, à travers la CIA et le juge, ou les braves citoyens du métro, tous sont prêts à en rabattre sur les droits fondamentaux voire à recourir à la violence, possédés qu'il sont de leur paranoïa anti-rouges. Non que Spielberg réfute le danger que pouvait alors représenter l'URSS pour les USA, mais il pose une question fondamentale, celle des valeurs face à la menace du chaos. Donovan joue ici, par conviction et peut être une pointe d'orgueil, le rôle d'une boussole quand le pays perd le nord. C'est un personnage récurrent chez le réalisateur, de Roy Neary à Lincoln en passant par Oscar Schindler ou Ian Malcolm, voir Indiana Jones. Celui qui arrive à affronter sa peur et, s'adossant à ce qu'il croit juste, s'oppose aux forces du chaos. Cet aspect du film, idéalement crédible dans le cadre des années cinquante, est pourtant bien lourd de sens dans l'Amérique d'aujourd'hui et au-delà dans nos sociétés en butte à la violence terroriste.

Communication