25/04/2020

Jeu jour 30

Confinés, confinées, amis cinéphiles ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 30e jour déjà !. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Yojimbo (Le Garde du corps, 1961) de Akira Kurosawa.

Et le conseil du jour, Bref, le site du court métrage met en ligne des films superbes dont Mon juke-box de Florentine Grelier (Cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (56) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/04/2020

Jeu jour 29

Confinés, confinées, amis cinéphiles ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 29e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Tokyo-Ga (1985) de Wim Wenders.

Et le conseil du jour : Le festival Trois Couleurs, en ligne a proposé à des metteurs en scène le principe de courts métrages de trois minutes. A découvrir en (cliquant ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/04/2020

Jeu jour 28

Confinés, confinées, amis cinéphiles ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 28e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Attention, ce coup-ci il y a un piège :)

Hier, il fallait reconnaitre Viva Las Vegas (L'Amour en quatrième vitesse, 1964) de George Sidney.

Et le conseil du jour, Bref, le site du court métrage met en ligne des films superbes dont Mon juke-box de Florentine Grelier (Cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/04/2020

Jeu jour 27

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 27e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Red Dust (La Belle de Saïgon, 1932) de Victor Fleming avec la belle Jean Harlow de dos.

Et le conseil du jour : disponible pour 48 heures, le film Félicité d'Alain Gomis, Grand Prix du Jury à Berlin 2017. (Cliquez ici, Mot de passe : kasai).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/04/2020

Jeu jour 26

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 26e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Demain, conférence sur l'Amérique de frères Coen, donc relâche du jeu. A mercredi.

Hier, il fallait reconnaitre Burning (2018) de Lee Chang-dong.

Et le conseil du jour : Le festival Visions du réel, 51e édition du festival international du cinéma de la ville de Nyon, se tiendra en ligne (Cliquez ici).

17:01 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (12) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/04/2020

Jeu jour 25

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon dimanche ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 25e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Faccia a faccia (Le Dernier face à face, 1967) de Sergio Sollima.

Et le conseil du jour : ARTE replay propose trois des grands films d'Eric Rohmer dont Ma Nuit chez Maud (1968) (Cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/04/2020

Jeu jour 24

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 24e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Otto e mezzo (8 1/2, 1963) de Federico Fellini.

Et le conseil du jour : Si vous avez envie de découvrir le cinéma suisse, Artfilm, avec les producteurs et les cinéastes, ont décidé d’ouvrir le catalogue de Vidéo à la demande VOD au public (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/04/2020

Jeu jour 23

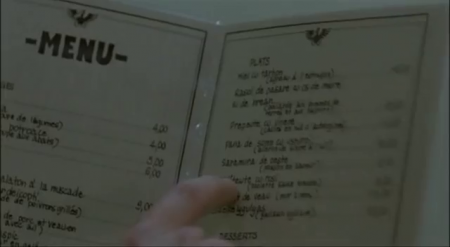

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 23e jour en noir et blanc. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Touki-Bouki, 1973 de Djibril Diop Mambéty.

Le conseil du jour : Un documentaire sur Stanley Kubrick qui a l'avantage de nous donner à entendre le maître, sur ARTE en replay (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (19) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/04/2020

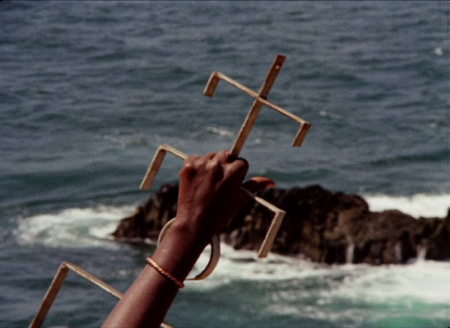

Jeu jour 22

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 22e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Lundi, il fallait reconnaitre Strangers on a Train (L'inconnu du Nord-Express, 1951) d'Alfred Hitchcock.

Le conseil du jour : Découvrez des courts métrages étonnants sur la chaine Univers Court d'UniversCiné (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2020

Jeu jour 21

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 21e jour et un gagnant ou une gagnante ce soir ! Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Lundi, il fallait reconnaitre The Barbarian and the Geisha (Le Barbare et la geisha, 1967) de John Huston.

Le conseil du jour : Un peu d'auto-promotion, pour les amateurs de l'histoire des cinémas niçois, visitez le blog Cher Nanni qui retrace cent ans de salles superbes et souvent disparues (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2020

Jeu jour 20

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 20e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Je rappelle que demain, le jeu fera relâche pour cause de vidéoconférence sur la page Facebook de cannes Université (accessible sans compte).

Hier, il fallait reconnaitre Hiroshima mon amour (1959) d'Alain Resnais.

Le conseil du jour : Avec eux, on ne s'ennuie jamais. Visitez le site (en anglais) consacré à Laurel et Hardy (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2020

Jeu jour 19

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 19e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Pour information, pour cause de vidéo conférence le mardi, le jeu fera désormais relâche ce jour là. la session se terminera comme toujours le mercredi soir.

Hier, il fallait reconnaitre La Marque du tueur (1967) de Seijun Suzuki.

Le conseil du jour : Avec eux, on ne s'ennuie jamais. Visitez le site (en anglais) consacré à Laurel et Hardy (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/04/2020

Jeu jour 18

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bon début de semaine ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 18e jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier, il fallait reconnaitre Shoes (1916) de Lois Weber !

Le conseil du jour : La Cinémathèque Française met en ligne un streming dratuit avec un film par jour. Cela s'appelle Henri et les deux premiers films sont de Jean Epstein : (cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/04/2020

Jeu jour 17

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 17e jour avec quelque chose d'un peu plus compliqué, je crois. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier il fallait trouver Empire of the Sun (L'Empire du soleil, 1987) de Steven Spielberg.

Et le conseil du jour : Rions un peu avec nos amis de Nanardland, le site consacré aux très mauvais films avec plein d'extraits hilarants et des chroniques déjantées. (Cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2020

Jeu jour 16

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 16ème jour et une nouvelle session. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Et hier, il fallait reconnaitre le sketch de Federico Fellini Agenzia matrimoniale du film L'amore in città (L'Amour à la ville) de 1953.

Et le conseil du jour, ARTE toujours avec un très beau documentaire sur Stanley Kubrick. On a beau le connaître, on ne s'en lasse pas. (cliquer ici)

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2020

Jeu jour 15

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. 15ème jour et un nouveau gagnant ou gagnante ce soir. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier il fallait trouver The Sign of the Cross (Le Signe de la croix, 1932) de Cecil B. De Mille.

Et le conseil du jour, visitez le site incroyable d'Hervé Dumont consacré aux rapports entre histoire et cinéma. (cliquer ici)

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2020

Jeu jour 14

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Quatorzième jour avec un autre grand maître du septième art à l'imagination débridée. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Hier il fallait trouver The Sun Shines Bright (Le Soleil brille pour tout le monde, 1953) de John Ford

Et le conseil du jour : Découvrez l'univers et l’œuvre de Gérard Courant, filmeur infatigable, inventeur du Cinématon. Visitez son site, de nombreux films sont en ligne. (Cliquez ici).

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/04/2020

Jeu jour 13

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Treizième jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Et le conseil du jour : Le festival de Clermont Ferrand propose des programmes de courts métrages en ligne (cliquez ici)

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (23) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2020

Jeu jour 12

Et le conseil du jour : Découvrez ou redécouvrez Molière ou la vie d'un honnête homme (1978) d'Ariane Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil. Avec l'aimable autorisation de Bel Air Classiques. (Cliquez ici)

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (46) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2020

Jeu jour 11

Confinés, confinées, cinéphiles de tous horizons, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Onzième jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Et le conseil du jour, visitez le site consacré au cinéaste Marcel Pagnol, de nombreuses ressources, extraits et informations, ainsi que des propositions de randonnées sur les traces des oeuvres. (cliquer ici)

17:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |