27/06/2024

Les Sept Samouraïs au Ciné-club du Pathé Masséna

Les cinéphiles bien nés savent combien est casse-tête la fameuse liste des dix meilleurs films de tous les temps, pour reprendre le titre de l'excellent livre de Luc Chomarat (aux éditions Marest). En ce qui me concerne, Shichinin no samurai (Les Sept Samouraïs, 1954), du maître Akira Kurosawa, en ferait certainement partie. C'est dire ma joie quand on m'a proposé de présenter une séance de la reprise de la version restaurée au Pathé Masséna de Nice, vendredi 5 juillet à 19h30. Cela conclura de belle façon la saison du ciné-club avant la trêve estivale. Cette version, complète, a été présentée en avant-première dans la section Cannes Classic au dernier festival de Cannes. Pour la toute petite histoire, j'avais une place mais, après une grosse journée la veille, je me suis désisté en me disant que le film serait repris à la Cinémathèque. On ne se méfie jamais assez, la séance cannoise a été introduite par non moins que Hirokazu Kore-eda, ce qui devait être quelque chose ! Cela met la barre très haut pour vendredi prochain.

Photographie © Toho LTD

09:59 Publié dans Cinéma, Evènement | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : akira kurosawa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2024

Hommage à Donald Sutherland

Ce n'est pas ce qui vient à l'idée en premier, tant le comédien canadien a eu de beaux rôles dans de grands films, mais un ami m'a opportunément rappelé sa participation au clip de Kate Bush, Cloudbusting. Conçu par la chanteuse et Terry Gilliam, il a été réalisé par Julian Doyle en 1985 pour l'album Hounds Of Love. Sutherland joue le rôle de William Reich tandis que Kate Bush joue son fils. J'en ai toujours eu des frissons !

13:08 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : donald sutherland | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2024

"Princesse Mononoké" au Pathé Masséna

15:23 Publié dans Evènement | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hayao miyazaki | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/05/2024

Dalí et le cinéma

16:07 Publié dans Evènement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salvador dali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2024

Un grand cinéphile

"Mais je pense qu’un film se mérite. Et aujourd’hui, à l’heure où tout ou presque est accessible, c’est souvent trop facile. C’est comme dans une bibliothèque : si vous débarquez sans rien connaître à la littérature, s’il n’y a personne pour vous prendre par la main, vous ne vous en sortirez pas, et vous allez passer à côté des chefs-d’œuvre. Mais comme je le dis souvent : si j’avais 17 ans aujourd’hui, je ne m’intéresserais pas au cinéma, mais au jeu vidéo."

Un bien bel entretien avec un grand cinéphile à qui l'on doit tant : Patrick Brion, « pape » du Cinéma de Minuit. Originellement publié dans le n°6 de Revus & Corrigés. Cliquer sur la photographie (© 2020 Marc Moquin DR)

15:57 Publié dans Panthéon, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/05/2024

Sergent Tyree

Ben Johnson dans le rôle du sergent Tyree, inoubliable dans She Whore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, 1949), de John Ford. Cavalier émérite, champion de rodéo, Johnson a débuté comme cascadeur avant que John Ford ne le remarque et ne lui confie de véritables rôles dont celui, mémorable, de l'intrépide sergent Tyree. Photographie publicitaire DR.

15:51 Publié dans Acteurs, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, ben johnson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2024

Zoom Arrière n°8 : Les films de Werner Herzog

Pour son huitième numéro, l'équipe de Zoom Arrière vous propose un voyage dans le cinéma de Werner Herzog, figure majeure du jeune cinéma allemand des années 70 et 80, devenu un maître du cinéma contemporain.

La campagne de pré-commandes est ouverte sur Ulule (cliquez sur l'image ci-dessous) pour acquérir ce superbe numéro et ses non moins superbes contreparties. Et n'hésitez pas à transmettre l'information !

Des rivières de l'Amazone aux glaces de la base Antarctique McMurdo, de la grotte Chauvet aux chemins escarpés de Cuzco, des plages de l'ancien Dahomey au désert dévasté du Koweït, de volcans en sommets, des océans aux forêt profondes, Werner Herzog est un cinéaste voyageur inlassable, à l'immense curiosité, moteur d'un œuvre protéiforme et exaltante.

Adolescent, il croise la route de Klaus Kinski et, impressionné, en conçoit l'intuition qu'il réalisera des films et dirigera l'impossible comédien. Ce qu'il fera. Werner Herzog est l'homme des signes qui peuplent le monde et des appels d'un destin imprévisible auxquels il faut savoir répondre. Il aura construit ses films sur d'innombrables rencontres et autant de coups de tête. Religieux, voire mystique, il sait accueillir l'imprévisible, le merveilleux, et la poésie de la vie, tout en conservant une détermination sans faille dans sa vision de cinéaste.

Ses tournages sont autant d'aventures physiques que spirituelles et ses films, plus de quatre-vingt fictions et documentaires, courts et longs métrages, autant de visions artistiques sensibles qui explorent la condition humaine dans toute sa démesure, sa folie, sa grandeur.

L'équipe de Zoom Arrière est heureuse de vous convier à déambuler à travers les multiples facettes de l'impressionnante filmographie de ce grand marcheur pour qui : « ...voyager à pied est une vertu ». On ne saurait rêver meilleur compagnon de route.

Le huitième numéro de Zoom Arrière revisite donc son œuvre : longs et courts métrages, fictions et documentaires, analyses transversales, bibliographie et filmographie, commentés et analysés par nos contributeurs, à travers plus de soixante-dix textes.

Certains de ces textes s’opposent, d’autres convergent. Tous se complètent pour rendre hommage à un créateur unique.

15:37 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoom arrière, werner herzog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2024

Truffaut en ligne

15:18 Publié dans Cinéma, Réalisateur, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2024

"Le Tombeau des lucioles" au Ciné-club du Pathé Masséna

Grand moment à venir, ce vendredi 12 avril, dans le cadre du ciné-club du Pathé Masséna à Nice : projection du chef d’œuvre d'Isao Takahata, Le Tombeau des lucioles. On aurait envie de faire le malin pour ne pas avouer l'émotion que procure ce film qui redonne tout son sens au mot "bouleversant". Mais non. Prévoir quelques mouchoirs.

16:18 Publié dans Evènement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isao takahata, ciné-club pathé masséna | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2024

2024 !

Une belle et bonne et bien meilleure année 2024 à toutes et tous !

19:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/12/2023

2023 en quelques films

C'est le temps du bilan ! Une année plutôt bien fournie avec près de 200 films vus et un peu trop souvent, revus. Belle année avec des films excitants signés de mes réalisateurs de chevet et quelques belles découvertes. Un phénomène qui m'inquiète quelque peu : j'ai vu plusieurs films dont je ne me souviens de rien. Mais alors de rien du tout, sans pour autant que j'ai le souvenir de m'être ennuyé ou d'être tombé sur une bouse (là, curieusement, les souvenirs sont plus précis). C'est peut être l'âge... Reste, plus classique, plusieurs films que j'ai aimé sans être transporté outre-mesure. Et puis dans ma liste des regrets, mais que je compte rapidement combler : Guédiguian et Kaurismaki. Alors, voilà :

The Fabelmans de Steven Spielberg © Universal

Il sol dell'avvenire (Vers un avenir radieux) de Nanni Moretti © Xenix Film

Le procès Goldman de Cédric Kahn © Moonshaker

Whaou ! De Bruno Podalydès © Anne Francoise Brillot

Fifi de Jeanne Aslan et Paul Saintillan © New Story

L'été dernier de Catherine Breillat © Pyramide Films

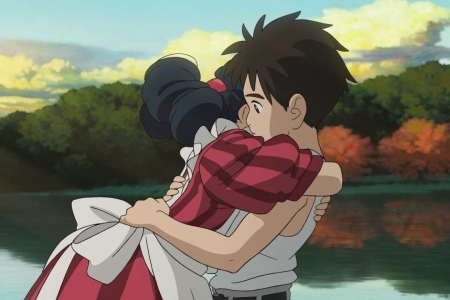

Kimi-tachi wa dō ikiru ka (Le Garçon et le héron) de Hayao Miyazaki © Le Studio Ghibli

Yamabuki de Yamasaki Juichiro © Survivance

Reality de Tina Satter © Mickey & Mina LLC

Umberto Eco, la biblioteca del mondo de Davide Ferrario © Cinema Guild

Et la série Esterno notte de Marco Bellocchio © Anna Carmelingo

Et aussi dans la catégorie "oui mais", Anatomie d'une chute de Justine Triet, La famille Asada de Ryôta Nakano, Zone of interest de Jonathan Glazer, Inchallah un fils de Amjad Al Rasheed, Rapito (L'Enlèvement) de Marco Bellocchio, Monster de Hirokazu Kore-eda, Adagio de Stefano Sollima, Coup de chance de Woody Allen et Barbie de Greta Gerwig que je trouve douée pour la comédie musicale.

16:00 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bilan, steven spielberg, nanni moretti, hayao miyazaki, bruno podalydes | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2023

Rencontre avec Andrea Ferréol

La comédienne Andrea Ferréol sera reçue à la Cinémathèque de Nice, vendredi 8 décembre, à l'issue d'une projection de La Grande bouffe (1973), le film-monstre de Marco Ferreri. mais il serait dommage de réduire son impressionnante carrière à ce simple titre. Andrea Ferréol a tourné avec François Truffaut, Rainer Werner Fassbinder, Andrzej Wajda, Samuel Fuller, Claude Lelouch, Agnès Varda et de nombreux cinéastes italiens, tels Luigi Comencini ou Mario Monicelli.

J'aurais le plaisir d'animer la rencontre qui suivra la projection du film.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Cinémathèque de Nice.

Photographie DR

10:55 Publié dans Actrices, Evènement | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : andrea ferreol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/10/2023

Avec Catherine

Photographie DR

21:11 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve; françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/10/2023

Une conversation

En février 1970, Simon Hartog réunit Pierre Clémenti, Glauber Rocha, Miklós Jancsó et Jean-Marie Straub pour parler boutique : http://derives.tv/conversation

Discussion retranscrite par Patrick Letessier (1970), traduite de l’anglais par Mehdi Benallal (2008).

Version anglaise initialement publiée dans Cinematics no. 4 et disponible sur rouge.com.au

10:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre clémenti, glauber rocha, miklós jancsó, jean-marie straub | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/09/2023

Ciné-club

Depuis la saison dernière, j'ai le plaisir d'animer un ciné-club au Pathé Masséna de Nice (31 avenue Jean Médecin). Une sorte de rêve qui a pris corps presque par hasard. Depuis septembre, je propose un cycle consacré aux voyages dans le temps avec quelques-uns des films qui m'ont marqué sur le sujet. C'est assez excitant d'accompagner Peggy Sur, Marty McFly, Taylor, Phil Connor, Benjamin Button et Camille qui redouble. Les dates et horaires sont ci-dessous et ce soir, à 19h30, je présente l'inoxydable mais indispensable Back to the future (Retour vers le futur, 1985) de Robert Zemeckis, tellement années 80.

08:39 Publié dans Cinéma, Evènement | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ciné-club | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/09/2023

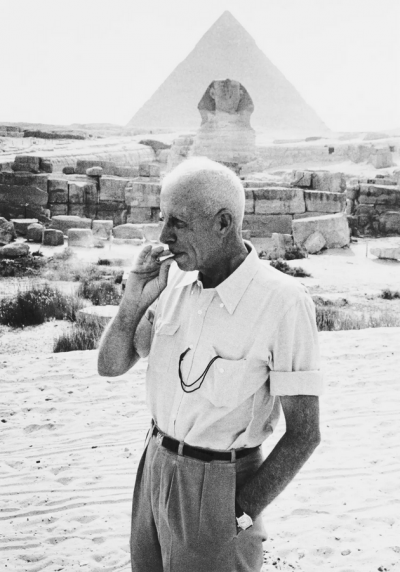

Du haut de ces pyramides...

La classe américaine : Howard Hawks lors du tournage de Land of the Pharaohs (La Terre des Pharaons, 1955). Photographie Ernst Haas DR

10:12 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2023

Jarmush sur ARTE

ARTE.tv propose depuis le 1er août jusqu'au au 31 décembre 2023, cinq des films tournés par le cinéaste américain Jim Jarmusch dans la première partie de sa carrière. Musique, errance, rencontres singulières et humour désenchanté. Au programme : Permanent Vacation, son film de fin d'études, Down by Law, Mystery Train, Night on Earth et le western culte Dead Man. En complément, c'est l'occasion de se plonger dans le numéro que l'équipe de Zoom Arrière à concocté autour de la filmographie de l'auteur (à commander sur le site en cliquant sur la couverture ci-dessous, attention, il en reste peu !).

15:08 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jim jarmush, zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/07/2023

Sophie dite Fifi

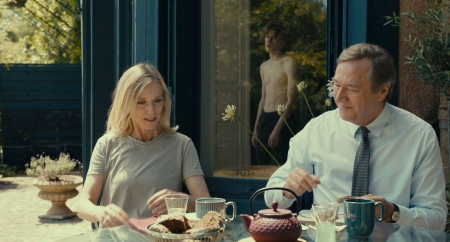

Fifi (2022), un film de Jeanne Aslan et Paul Saintillan

Quelques mots sur un film qui risque de ne pas déplacer les foules, ce qui serait bien dommage. Fifi, premier long métrage signé à quatre mains par Jeanne Aslan et Paul Saintillan reste pourtant mon plus joli souvenir de l'édition 2023 de Cannes. Une sélection scolaire dont j'avais assuré la présentation et le débat avec le coréalisateur. Un des plaisirs des festivals, c'est de pouvoir découvrir des films sans rien en savoir et être transporté. Ça ne marche pas toujours. Fifi, c'est l'histoire d'une jeune adolescente vivant dans une banlieue de Nancy et dont la famille (recomposée avec entre-autres petit frère insupportable et grande sœur mère-célibataire) lui pèse. Le destin lui donne un coup de pouce quand elle retrouve une copine de classe qui vit, elle, dans la jolie villa d'un quartier chic. Sur une impulsion, elle embarque les clefs et pense profiter du départ en vacances de la famille pour trouver un refuge et profiter un peu du calme luxe et volupté de l'endroit, une expérience tirée de le jeunesse de la coréalisatrice. Manque de chance... ou pas, Stéphane, le fils aîné, jeune adulte, y débarque pour un job d'été (remplir des enveloppes pour un organisme caritatif) et faire le point sur sa vie. Le film va explorer tout en délicatesse et humour la relation qui s'établit entre ces deux personnages qui se cherchent.

Avec finesse, les auteurs abordent la question amoureuse sans en faire un enjeu central. Ce qui se joue entre Fifi et Stéphane tient plus d'un rapport entre sœur et frère, d'une amitié nourrie d'échanges, le livre (Kafka), la musique (Schubert), le travail partagé, mais surtout une manière de se reconnaître dans l'autre, « parce que c'était lui, parce que c'était moi » et toutes ces sortes de choses. De la même façon, Aslan et Saintillan évitent avec élégance le film à thèse avec différences sociales bien marquées. Elles sont présentes mais prises à contre-pied. Fifi vit dans une famille modeste mais le beau-père est sympathique, la mère très (trop) compréhensive, et si le quotidien n'est pas facile, il ne tombe jamais dans le misérabilisme. Tout ceci passe par la mise en scène, des plans posés, une caméra discrète mais précise, un montage net, le choix attentif des décors et accessoires avec une prédilection pour les couleurs vives et gaies qui font des plans un enchantement pour les yeux. Comme le dira Saintillan, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils doivent avoir des coussins maronnasse. La photographie, limpide, chaleureuse, estivale, c'est de saison, est signée d'Alan Guichaoua, qui a travaillé avec Guillaume Brac sur A l'Abordage ! et Contes de juillet, et avec Alain Guiraudie sur Rester vertical. Dialogues et situations vont également à contre-courant de ce que le spectateur pourrait attendre, voire redouter. Pas de caméra épileptique, pas de crises de nerfs, pas de violence, ce qui n'empêche pas la force des sentiments.

Ça et là, on cite volontiers Rohmer, mais Fifi me semble surtout proche de Brac comme du cinéma de Mickaël Hers, un cinéma délicat des rapports humains qui fait plaisir à découvrir. Une grande part de la réussite du film tient à l’alchimie créée entre les deux acteurs, Céleste Brunnquell en Fifi, vue dans la série En Thérapie, et Quentin Dolmaire en Stéphane, qui a démarré avec Arnaud Depleschin et joue un aimable second rôle dans le récent Le Processus de paix (2023) d'Ilan Klipper. Jeanne Aslan et Paul Saintillan ont aussi cette faculté trop rare de savoir camper des personnages secondaires vivants, les membres des deux familles en premier lieu. Bref, un film à découvrir et deux réalisateurs à suivre, ça fait plaisir.

Pour les niçois, le film est à l'affiche au cinéma Jean-Paul Belmondo, ex-Mercury

Photographies Copyright New Story

15:23 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jeanne aslan, paul saintillan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/06/2023

Estivale

Sophie Loren photographiée à Rome, en 1955, par David Seymour. DR.

16:42 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sophia loren | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/06/2023

Deux ou trois choses...

Quoique l'on puisse penser de la réalisatrice Justine Triet, de son cinéma, de sa Palme d'Or cannoise et de son intervention, on ne peut pas laisser passer nombre d'interventions au mieux ignorantes, au pire malhonnêtes. Une petite mise au point s'impose et les personnes intéressées pourront se reporter aux structures officielles pour creuser la question, la question du pognon.

Non, un long métrage comme Anatomie d'une chute n'est pas financé par l'impôt. Les aides du CNC, dont la fameuse avance sur recette (fer de lance d'un système qui permet, pour le cinéma, l'exception culturelle que bien d'autres cinématographies nous envient de par le monde) proviennent d'un dispositif original mis au point à la Libération (1945, tout ça...) qui prélève une part des recettes sur les billets vendu par les salles. Tous les films participent (c'était un moyen qui s'est révélé efficace pour contrer l'hégémonie financière du cinéma américain) et tous les films français peuvent y prétendre. L'aide est une avance, ce qui veut dire qu'elle est remboursée en fonction des entrées.

Je n'ai pas le détail des résultats des films de Triet mais Victoria a très bien marché avec un taux de rentabilité de 107 % (voir ici) , donc ils abondent, à leur niveau au système qui soutient leur financement. Pour les Régions, c'est bien de l'argent public mais pour les longs métrages c'est clairement une aide à l’industrie, comme les régions peuvent aider n'importe quel autre secteur, et qui est conditionné à un retour, soit par les sommes que la production dépense sur. le territoire, soit par l'emploi de techniciens, comédiens, sous traitants, équipements. Et je ne parle même pas du retour en termes d'image et d'influence sur le tourisme. On est donc dans système donnant donnant et les ceusses qui critiquent l'intervention de Triet n'ont sans doute jamais rempli un dossier de demande d'aide financière. Enfin, pour les télévisions, c'est un peu pareil,. Les aides au bouclage du budget sont soit des préachats en vue de futures diffusions, soit des entrées en coproduction. Et même quand on parle de chaînes publiques, ça n'a rien d'un mécénat mais la joyeuse ronde des affaires.

En tant que professionnelle, Triet a toute légitimité pour parler de son métier et de sa filière. Il est assez gonflé de lui reprocher de défendre le système qui le structure et en permet le dynamisme. Il est bien plaisant qu'on lui reproche de prendre la parole pour appeler à la vigilance Comme si le gouvernement qui pousse aujourd'hui des cris d'orfraie, la main sur le cœur, ne touchait jamais aux acquits sociaux et ne prenait que de bonnes décisions. Comme si la culture n'était pas un secteur majeur de l'économie (ce chiffre parmi d'autre, elle représente sept fois plus que l’industrie automobile). Comme c'était le seul secteur à être aidé ! J'y vois ce vieux fantasme rance que les artistes seraient des gens différents du commun des mortels, vivant d'eau fraîche et d'inspiration. Et que ça serait bien qu'ils se taisent et nous fassent de jolis films inoffensifs. Ha, les braves gens !

11:49 Publié dans Cinéma, Evènement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justine triet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |