10/05/2015

Qui suis-je ?

John Payne dans The crooked way (Le passé se venge - 1949) de Robert Florey

18:56 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john payne, robert florey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2015

Accessoires

En route pour le plateau de tournage de The incredible shrinking man (L'homme qui rétrécit - 1957) de Jack Arnold. Photographie Universal.

15:20 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jack arnold | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/05/2015

L'amour à mort

Jitsuroku Abe Sada (La véritable histoire d'Abe Sada - 1975) Un film de Noboru Tanaka

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Un an avant Nagisa Oshima et son fameux Ai no korīda (L'Empire des sens), le réalisateur Noboru Tanaka réalise pour le studio Nikkatsu un « Roman porno » inspiré du célèbre fait divers qui vit, en 1936 à Tōkyō , une femme arrêtée pour le meurtre de son amant dont elle avait sectionné le pénis qu'elle conservait précieusement dans son sac à main. Cette femme était Abe Sada, ancienne geisha puis prostituée et enfin serveuse de restaurant. Engagée comme apprentie au Yoshidaya, elle tombe amoureuse de son patron, Kichizo Ishida. La mort de celui-ci, par étranglement, advient comme le point d'orgue de leurs jeux érotiques, dans l'accomplissement d'une passion intense de plusieurs mois. Dans la rigide société japonaise des années trente, son cas pris valeur de symbole. Comparer les œuvres de Tanaka et de Oshima est intéressant et un peu vain tant les films ont des ambitions différentes. Ce qui est intéressant, c'est de noter que Jitsuroku Abe Sada (La véritable histoire d'Abe Sada), film qui s'inscrit dans un genre bien codifié et destiné à un marché intérieur, a eu un gros succès public, tandis que Oshima s'engage dans une coproduction avec la France pour une œuvre unique destinée à l'international, utilisant l'érotisme pour bousculer les codes de la représentation du sexe et poursuivre une réflexion poétique et politique.

Ce qui frappe chez Tanaka, c'est la retenue de son film. Pas tant par rapport à celui de son confrère que dans le cadre du « Roman porno ». Jitsuroku Abe Sada m'est apparu comme assez peu érotique et ne donne lieu avec son sujet à aucun des excès que j'ai pu voir chez Masaru Konuma ou Koji Wakamatsu. Tanaka n'a pas besoin de flouter quoi que ce soit dans son film. Même la scène clef de l'étranglement et de l’émasculation est visuellement sobre, la mise en scène s’attachant à un climat d'intensité émotionnelle autour du personnage d'Abe Sada, et de suggestion. Plus largement, Tanaka observe le couple dans le quotidien de leur passion, en intérieur, baigné dans une photographie signée Masaru « Katsu » Mori toute en tonalités sombres avec une utilisation intense et fine du rouge, loin cependant des délires de celle qu'il compose pour Kashin no irezumi : ureta tsubo (La vie secrète de Madame Yoshino - 1976) de Masaru Konuma.

La première partie du film s'appuie sur une ligne dramatique des plus ténue. Le couple est donné comme une évidence. Rien sur leur passé, sur leur rencontre. Plus tard il y aura quelques brefs flashbacks sur le parcours d'Abe Sada. Ils sont, c'est tout. Confinés dans la petite pièce de la maison de l'hôtel, ils font l'amour et cela leur suffit. Leurs étreintes dégagent une certaine tendresse et leurs jeux érotiques sont placés souvent sous le signe de l'humour, du jeu, ce qui est inhabituel chez les japonais (du moins ceux de cinéma). La mise en scène se focalise sur le couple, et sur la femme plutôt que l'homme, attentive à traquer le moindre geste. Tanaka fait oublier l'espace confiné, ce qui est remarquable car le cadre est large. L'inventivité du réalisateur en la matière n'empêche pas quelques baisses de régime, mais petit à petit, il se crée un sentiment oppressant, quelque chose d'un peu claustrophobique. Tanaka multiplie les signes comme ce couteau caché derrière le tableau, et les petits dérapages en paroles et en gestes. Le couple fait insensiblement évoluer son parcours vers la mort dans un double mouvement. Il y a la femme dont la passion mène le jeu et qui propose, et celui de l'homme qui s'abandonne et laisse disposer.

Autour d'Abe et de Kichizo, le monde s'efface, celui de la reconstitution simple mais précise des années trente, celui des autres personnages. Nous ne verrons par exemple pas la femme de Kichizo qui excite la jalousie d'Abe. Ce côté « seuls au monde » culmine dans la scène où le couple s'aime devant une musicienne comme si celle-ci était transparente. C'est que ce qui se joue entre eux deux va bien plus loin que les sentiments ordinaires. Il y a dans leur expérience quelque chose de mystique, une dimension accentuée lors du cérémonial qu'Abe organise autour du cadavre de Kichizo. L'émasculation bien sur mais aussi les calligraphies qu'elle réalise avec le sang de son amant et le sien mêlés, haïku d'amour à même la peau. Tanaka ne se départit pas de sa rigueur. Jitsuroku Abe Sada a la brièveté des « Romans pornos » et à la fin, quelques scènes rapides au ton documentaire racontent l’errance puis l'arrestation d'Abe Sada. Ce voyage au bout de l'amour et de la mort se referme sur l'image de cette femme et de son extase secrète.

Photographies DR - Nikkatsu

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire chez le cinéphile stakanoviste

15:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noboru tanaka | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/05/2015

Lectures pour tous

Sur Zoom Arrière, c'est 1976, l'année de la grande peur ! Martin Scorcese et Stanley Kubrick tiennent le haut du classement de l'équipe. Pour moi, cela reste l'année du requin : "L'été venu, sur les vastes plages de la Baule, bien [que l'enfant impressionnable] n'ait pas été voir ces Dents de la mer du nouveau jeune prodige hollywoodien Steven Spielberg prudemment interdit aux moins de 13 ans, il ne pourra gonfler sans angoisse son bateau Sevylor. L'angoisse le serre au souvenir des affiches et le frisé bêlant Gérard Lenorman peut bien tenter de le rassurer avec Gentil dauphin triste (pouf, pouf), la vastitude des espaces marins effraie. Et il sera plus raisonnable d'aller faire une partie de baby-foot."

Ailleurs, vous pourrez lire sur Les Fiches du Cinéma Édouard discourir sur Béla Tarr et Cédric sur le Timbuktu d'Abderrhamane Sissako. Tepepa compare le film d'Edwin Sherin (et un peu Burt Lancaster) et le livre de Elmore Leonard : Valdez is coming. Les nuits du chasseur de film met Peter Coyote dans le bain, et moi les histoires de baignoires, j'aime ça !¨Sur Nage nocturne, Les (assez beaux) restes d’avril sur lesquels je me sens plus en phase qu'avec ceux de mars. Plein de films de Nagisa Oshima sur le journal du bon Dr Orlof. Ici, Rosette chante Pas farouche, même titre que son prochain roman qui sort le 6 mai. Ben E. King a passé l'arme à gauche. So long Stand by me.

15:12 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blogs | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2015

Wall Street années quarante

Ruthless (L'impitoyable - 1948) Un film de Edgar G. Ulmer

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Il y a deux robes à tomber dans Ruthless (L'impitoyable), drame somptueux quoique financier réalisé par Edgar G. Ulmer en 1948. je ne dirais jamais assez l'importance d'une belle robe dans un film, vision qui est parfois tout ce qui reste quand tout le reste est oublié. Je suis bien tenté de donner un exemple mais je crains que cela ne m'entraîne trop loin. Je n'aurais garde non plus d'oublier que la garde-robe n'est rien sans l'actrice qui la porte. Mais l'une est l'écrin sublime de l'autre, l'une et l'autre magnifiées par l'art de la lumière d'un directeur de le photographie que les muses inspirent. Et tout ceci doit donner corps à une littérale apparition qui régnera dans nos rétines éblouies, matérialisant les visions du metteur en scène.

Deux robes donc dans sous la direction d'Edgar G. Ulmer, les éclairages de Bert Glennon et les mains expertes du costumier Don Lopert. La première est portée par Diana Lynn, une robe blanche, longue immaculée, qui met en valeur ses épaules, la finesse de son visage et la douceur de son buste. Lynn joue Martha qui accompagne Vic Lambdin à la réception donnée par le riche Horace Vendig. Dans son immense demeure, ce dernier annonce son retrait des affaires pour se consacrer à une fondation, pour le salut de son âme dit-il. Pour les impôts prétendent les persifleurs. Lambdin, l'ancien ami qui a rompu avec un homme dont il désapprouvait les méthodes, était réticent à venir. Son instinct et Martha l'on poussé. En voyant Martha, Vendig retrouve le visage de Mallory, sa première amoureuse, et sa jeunesse perdue à plusieurs titres. La robe de Martha, virginale, c'est celle du premier amour et de la pureté, celle qui incarne la seule chose que Vendig a voulu sans pouvoir l'acquérir. La seule chose qui aurait pu être décente chez cet homme, l'impitoyable du titre, un ange qu'il a connu, trahi et renié.

La seconde robe illumine Lucille Bremer qui incarne Christa Mansfield et apparaît en haut d'un escalier pour se faire admirer par son époux. Sidney Greenstreet prête à Buck, l'époux, son imposante et inquiétante corpulence, sa voix rauque et scandée, et sa prestance inoubliable. Christa est fière de faire admirer sa dernière acquisition à ce mari soumis à sa beauté, ce mari qui est deux fois plus vieux, deux fois plus large qu'elle, ce mari qui discute affaire avec Vendig. Ce faisant c'est aussi l'invité qu'elle provoque et elle descendrait nue cet escalier qu'elle ne serait plus plus indécente avec cette robe argentée, scintillante, aux bretelles dorées. Elle coupe le souffle au spectateur comme aux deux hommes sur l'écran et tout est dit de son mariage sans amour, de son désir désespéré de plaire, de sa relation tordue avec cet homme qui l'admire à coup de billets. Une relation qui culminera plus tard dans une scène superbe, un des sommets du film, où Buck effleure le visage de Christa comme monsieur Arnaud, la Nelly de Claude Sautet. Mais Christa va repousser ce mari trop dévoué, trop faible avec elle, et l'humilie dans un échange d'une cruauté rare. Plus tard, mais plus tôt dans le film, elle retrouvera Buck à la réception de Vendig, vêtue d'une robe noire brillante avec une seule bretelle, toujours aussi séduisante, encore plus solitaire.

J'avoue mal connaître la vaste carrière d'Edgar G. Ulmer qui court sur plus de trente ans, entre collaboration avec les plus grands (Murnau, Lang, Sirk, Sodmak...) et réalisation, entre l'Autriche l'Allemagne et Hollywood, entre films ethniques et séries B, films fauchés et productions de grands studios. Il y a l'intense The naked dawn (Le bandit - 1955) et le classique noir et minimaliste Detour (1945). Pour moi, Ulmer est associé à la débrouillardise et à l'esprit de la série B. Or Ruthless est d'une toute autre catégorie et c'est la surprise de découvrir le réalisateur, entre 1946 et 1948, très à l'aise avec tout le luxe des productions hollywoodiennes de classe. Ulmer y fait preuve d'une grande maîtrise tant narrative que formelle, une élégance dans son jeu avec le plus beau train électrique du monde. La fameuse sortie d'Orson Welles s'impose tant Ruthless évoque les premiers films du réalisateur de Citizen Kane (1941) et sans avoir à rougir de la comparaison. Le scénario signé Alvah Bessie adaptant le roman Prelude to the night de Dayton Stoddart fait le portrait de l'ambitieux Vendig et à travers lui celui d'un demi siècle d'histoire de l'Amérique, la description acérée de la classe supérieure, des mécanismes du capitalisme triomphant et de la débâcle morale qui va avec. Comme Kane ou George Minafer, Ventig va éprouver la cruelle solitude de celui qui a fait le vide autour de lui au fur et à mesure de son ascension. Alvah Bessie est un homme de gauche, proche du parti communiste américain et donc blacklisté dès le début de la guerre froide quand s'abat sur Hollywood la tempête maccarthyste. Il n'y va donc pas avec le dos de la cuiller et son scénario, riche, fascinant, travaille un fond qui fait aujourd'hui penser aux œuvres de Martin Scorcese ou d'Oliver Stone.

Heureusement, le film dépasse ce simple aspect politique. Ulmer porte le scénario à l'écran en privilégiant le drame humain, le côté tragique des destinées, celle de Ventig mais aussi celles de son rival Buck Mansfield et du mentor intègre (trahi lui aussi) suicidé. Il évite le pamphlet et prend de la hauteur où peut se déployer sa mise en scène avec une construction virtuose en flashbacks (le traumatisme venu de l'enfance, les années de formation, etc.) et l'admirable utilisation de décors en studio. Inoubliables premiers plans de la demeure de Ventig, perchée sur une colline, avec son hall immense et son perron à colonnes, contraste entre la froideur de bureaux de Wall Street et les délicats décors 1900. Le goût artisanal de Ulmer transparaît dans son utilisation des maquettes et son goût tout court dans la façon de filmer les personnages, beaux ou laids, hommes ou femmes, dégageant leur humanité même quand il s'agit de salauds. En quelques plans quelques gestes, il sait donner une épaisseur à des personnages que l'on ne verra que quelques minutes, comme le père de Ventig joué par Raymond Burr. Les dialogues sont souvent brillants comme chez un Joseph L. Mankiewicz, joutes verbales que Ulmer organise dans des espaces confinés avec un montage au petit poil et une distribution impeccable. Habilement distillées, les informations comme le fonctionnement d'une OPA sont tout aussi précises que dans un album de Largo Winch, ce qui donne une densité au film sans jamais prendre le pas sur les sentiments. Se mêlent en un jeu implacable la sincérité et le mensonge, le désir et la frustration, l'intégrité et la soif absolue de puissance. Pas besoin d'insister, la passion perverse de Ventig pour le pouvoir et l'argent constitue la plus juste, la plus claire critique du capitalisme financier qui déployait alors ses ailes. Ruthless, rare sur ce thème, rare par sa réussite artistique, sonne toujours aussi juste aujourd'hui, peut être même plus qu'en 1948 dans la dynamique de l'après-guerre, ce dont on ne saurait se réjouir. Sauf en ce qui concerne le cinéma.

A lire chez Christophe sur Avis sur des films

A lire sur Film noir of the week (en anglais)

A lire sur Greenbriar picture show (en anglais) + Photographies

22:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edgar g. ulmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/04/2015

Un film de 1976

18:37 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kevin connor | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/04/2015

Je vais, je clique et je reviens

Ceux qui fréquentent les bonus des éditions Artus, et j'en fait partie, connaissent Alain Petit et sa passion érudite pour le western européen. En 1980 et 1981, le créateur du fanzine Le masque de la méduse a écrit une étude en cinq parties sur ce genre éditée à quelques dizaines d’exemplaires et devenue introuvable. Les éditions Artus proposent aujourd'hui la réédition de cette étude sous la forme d'un beau livre bénéficiant des techniques contemporaines sans sacrifier à l’esprit fanzine qui animait ces pages. Une souscription a été ouverte sur la plate-forme de financement participatif Ulule. Tout y est expliqué en détails. Pour moi, c'est fait, j'aurais mon bel exemplaire signé par l'auteur. Il est également possible d'acquérir dans la foulée quelques-uns des superbes westerns édités en DVD. Il suffit de cliquer sur l'image ci-dessous pour rejoindre ce groupe d'heureux futurs lecteurs :

22:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain petit, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/04/2015

L'avènement de la femme serpent

Kashin no irezumi : ureta tsubo (La vie secrète de Madame Yoshino - 1976) Un film de Masaru Konuma.

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Pour commencer, je prendrais la précaution de signaler que je ne suis en rien un spécialiste du Japon. Je n'y ai jamais mis les pieds, je n'ai jamais vu une pièce de théâtre Kabuki et l'idée de me faire tatouer fait frissonner d'horreur le douillet que je suis. J'ai juste quelques notions d'histoire et de culture générale, venues le plus souvent par le cinéma. C'est écrit. Ceci posé, la perception que j'ai de l'amour chez les japonais, du rapport amoureux homme-femme, est marqué d'une violence singulière. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à leur cinéma sous cet angle. D'Akira Kurosawa (« Idiot de samouraï ! ») à Nagisa Oshima, de Kenji Mizoguchi à Seijun Suzuki, de Sohei Immamura à Kōji Wakamatsu, les fruits de la passion sont très épicés. C'est un festival de domination, de brutalité, souvent de viols, de coups, de pleurs, de cris, d'étreintes nerveuses, dans l'urgence. Les femmes crient comme de douleur, les hommes sont frénétiques, maladroits et pervers. Sous le double règne du sadisme et du masochisme, la tendresse est rare. L'incompréhension règne entre les sexes, amour et sexualité comme parasités par les contraintes sociales voire politiques. S'ajoutent deux spécialités fascinantes et exotiques, le tatouage aux multiples significations, et le bondage ou la pratique sophistiquée du ficelage de dames.

Nous retrouvons tout cela dans Kashin no irezumi : ureta tsubo (La vie secrète de Madame Yoshino) tourné en 1976 par Masaru Konuma. Ce film fait partie des « Romans pornos » produits à partir de 1970 par le studio Nikkatsu alors en perte de vitesse. Une spécialité qui permit à Konuma de passer d'assistant à réalisateur et de devenir un maître en la matière avec une prédilection pour le sadomasochisme. Il avait trouvé sa voie. Le « Roman porno » est l'appellation maison du film érotique ou pinku eiga (littéralement : film rose) selon la Nikkatsu. Il n'est pourtant pas pornographique au sens occidental du terme, la simulation est la règle et les japonais floutent ou insèrent un petit cache sur tout ce qui se passe trop explicitement entre les jambes. Pas question de voir un poil ! Nombre de ces productions très populaires ont bénéficié de moyens conséquents, écran large, 35mm, photographie, décors et costumes soignés, il y eu de véritables réussites et l'édifiante histoire de madame Yoshino en fait partie.

Cette dame vit seule et fabrique de superbes poupées traditionnelles représentant des personnages du théâtre Kabuki. Veuve après six mois de mariage, elle a élevé seule sa fille Takako, désormais une jeune femme, et entretien le souvenir de son amour défunt. Mais pas seulement. A la limite, ça commence comme un film de Yasujirō Ozu. La fille vient visiter sa mère, elles parlent de leurs vies. Takako évoque ses projets et reproche à sa mère de se murer dans le souvenir de l'époux disparu. Masaru Konuma construit en quelques touches sobres et intimistes une opposition de styles et de caractères. Madame Yoshino en kimono et postures traditionnelles, réservée avec ses gestes posés, Takako jeune femme moderne à l'occidentale, vive et dynamique. Changement de ton quand, à l'occasion d'une scène de salle de bain à priori innocente, la fille empoigne violemment le sein de sa mère qui la repousse avec douceur. A partir de ce geste troublant, nous quittons Ozu sans retour. Le scenario de Kiyoharu Matsuoka introduit Hideo, jeune ami bientôt petit ami de Takako, dans lequel Madame Yoshino croit reconnaître (et pour cause) un ancien amant, acteur de Kabuki qui l'aurait violée dans sa jeunesse. Le scénario n'est pas très clair sur le sujet et j'en suis à me demander si cet acteur n'est pas aussi le père de Takako ce qui ouvre des perspectives hardies. C'est déjà assez complexe. Les deux femmes vont entrer dans une rivalité amoureuse pour le jeune homme en une succession de scènes de plus en plus tordues aboutissant à l'inévitable rencontre entre Éros et Thanatos.

Surtout Madame Yoshino, dont des flashbacks révèlent ses étreintes passées en coulisses avec l'acteur, va faire valser sa façade prude avec en point d'orgue le tatouage sur tout le corps, lors d'une scène assez hallucinante, du dessin d'une poupée du Kakubi, figure de la femme serpent qui renvoie à un classique du cinéma fantastique asiatique (que l'on se souvienne du superbe Green snake (1993) de Tsui Hark). Madame Yoshino est d'abord une femme dominée. Nous la voyons droguée et violée par son patron au début du film, traitée comme un objet et frappée par le tatoueur, rudoyée par Hideo. Transcendée par son superbe tatouage, elle devient autre à l'issue d'un bain bien symbolique et revient subjuguer en une contre plongée explicite le tatoueur, inverse les rapports et peut revenir vers Hideo pour une ultime étreinte où, serpent divin, elle fascine l'homme et peut prendre la position dominante. Acrobatique aussi. Viendra la confrontation finale avec sa fille qui brise, toujours symboliquement via un miroir, le charme.

On le voit, le film présente une richesse de thèmes et de motifs que Masaru Konuma explore dans une mise en scène précise alliant rigueur classique, dans les cadres, l'utilisation des décors, la précision de la gestuelle, et des accès baroques que ce soit dans la photographie de Katsu Mori qui évoque Mario Bava, et le montage sophistiqué de Toyoharu Nishimura renforcé de la musique à base de percussions hypnotiques de Yasuo Higuchi. L'opposition entre les deux femmes et le double visage de Madame Yoshino se traduit par le télescopage de ces deux tendances qui forment le style du réalisateur. Ce qui frappe, comme dans les autres films de ce genre que je connais, c'est la beauté formelle des films. Écran large, cadres millimétrés, travail sur la profondeur de champ et les couleurs, soin apporté aux décors et aux accessoires. Je ne suis pas surpris d'apprendre que Konuma avait travaillé avec Seijun Suzuki et admirait ses films. Ils ont la même façon d'investir le cinéma de genre et d'en faire quelque chose d'unique et personnel. Konuma manie le symbole avec allégresse. Il multiplie les figures du double, les effets miroirs, poussant les scènes dans leur retranchements.

Il y a trois grands moments. Dans le premier, madame Yoshino, après avoir fait l'amour avec Hideo, observe depuis un grenier où elle a du se cacher, sa fille faire l'amour avec le jeune homme (quelle santé!). Elle se met à se caresser, créant un troublant ménage à trois. Cette scène fait écho à celle initiale de la salle de bain comme à la confusion sur Hideo que madame Yoshino identifie à l'acteur Kabuki. Konuma crée une image forte, gardant les deux actions sur la même image en jouant sur le cadre et la profondeur. Toute la scène finale est un grand moment d'érotisme à la tonalité fantastique où le tatouage semble s'animer d'une vie propre sur le corps de la femme. Là encore, cadre, éclairages aux couleurs vives, montage musical, contribuent à sublimer les émotions de cette femme qui abolit par le sexe les frontières du temps. Mais le sommet du film, c'est la séance de tatouage, centrale et très détaillée. Pour la réaliser, Masaru Konuma a fait appel, à un tatoueur traditionnel, filmant ses mains au travail pour les gros plans. Nous avions vu Madame Yoshino troublée par le jeune artiste au regard sombre. Il apparaît comme un signe du destin à notre héroïne sous la pluie semblable avec son ombrelle à Meiko Kaji. Son désir l'amène a franchir le pas. Dans l'atelier du tatoueur, au sein d'une ambiance gothique de nuit d'orage, l'acte initiatique prend toute sa valeur, dégage tout son potentiel fantasmatique. Madame Yoshino se livre, par strates, mais totalement. Elle se tord de douleur sous les mains expertes mais impitoyables du tatoueur qui voit en elle comme une matière brute à son chef d’œuvre. Il est comme possédé par son travail de créateur. Encore un beau symbole ! Sans ménagement, il la dévêt petit à petit, faisant progresser le dessin dans sa plus secrète intimité, niant son humanité quand il la frappe lorsque ses convulsions l'empêchent de travailler comme il faut. Douleur, sexe, art, la scène laisse sur les genoux. Elle est suive par celle du bain d'une musicalité tout en retenue, qui voit émerger une nouvelle madame Yoshino, femme-déesse révélée, conquérante.

Tout ceci fonctionne aussi par la grâce de l’interprétation, encore que les femmes soient mieux servies que les hommes. Keizô Kanie en tatoueur est ténébreux à souhait. Dans le rôle de Hideo, Shinshô Nakamaru manque un peu de charisme mais je ne suis pas le mieux placé pour en juger. Takako Kitagawa a l'insolence et la légèreté physique nécessaire à Takako. Mais la star du film, c'est la splendide Naomi Tani qui laisse sans mot, sans souffle, dans son incarnation de madame Yoshino. A la Nikkatsu, elle est la reine du sadomasochisme avec deux autres films importants réalisée par Konuma, Hana to hebi (Fleur secrète – 1974) et Ikenie fujin (Une femme à sacrifier - 1974) qui furent de gros succès, suivis de bien d'autres. D'une très grande beauté classique, elle est aussi à l'aise dans les scènes de jeu dramatique que dans les scènes érotiques pour lesquelles elle fait preuve d'un tempérament rare, s'affranchissant de tous les tabous, donnant un réalisme sensuel et sauvage à la séance de tatouage, au hasard. Elle sait nous entraîner sur des fleuves houleux aux confins des territoires secrets de son personnage.

Photographies DR

A lire chez le Cinéphile Stakhanoviste

Sur Critikat

17:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : masaru konuma, naomi tani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/04/2015

Big racket

Il grande racket (Big racket - 1976), un film d'Enzo G. Castellari

Texte pour les Fiches du Cinéma

«C'est un film fasciste. C'est un film abject. C'est un film idiot. Il est fasciste parce que, en mélangeant le stéréotype du justicier solitaire avec celui du policier rendu impuissant dans l'exercice de ses fonctions par les règles de l'état de droit [...], Il soutient l'idéologie réactionnaire selon laquelle la criminalité ne se combat pas en appliquant les lois, mais en opposant violence à violence selon la loi du talion : dent pour dent, meurtre pour meurtre», écrivit sur Il grande racket signé Enzo G. Castellari, l'année de sa sortie, le fameux critique italien Morando Morandini dans Il Giorno. Il y a de ça. Alors par quel étrange paradoxe, par quelle secrète perversité, me suis-je réjouis en pleine conscience de ce polar très violent et si peu subtil ? Un peu par esprit de contradiction, sans doute, mais surtout parce que la mise en scène de Castelleri est superbe et que le film, dans son genre et à tous les niveaux, est une réussite. Comme l'était d'ailleurs son premier polar en 1973, La polizia incrimina, la legge assolve (Témoin à abattre) avec Franco Nero en flic acharné.

Castellari, c'est le réalisateur de Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix -1968) et de Keoma (1976) ce qui permet d'être indulgent sur le reste de sa filmographie. Castellari aime le cinéma d'une manière viscérale, passionnée et exubérante. Pour peu qu'on le laisse faire et qu'il soit en forme, il fera d'une simple scène un morceau de bravoure, tirant les possibilités au maximum, avec des élans tragiques, des accès mélodramatiques, des éclairs de violence, découplant l'action, dilatant le temps, usant avec gourmandise de ralentis, de flashbacks, de distorsion du son, de cadres improbables, s'emparant d'idées vues chez les autres et dont il s'est dit : « Ça, il faut que je le mette dans un film ! ». Ainsi, dans Il grande racket , Castellari a sans doute été traumatisé par l’accident de voiture dans Les choses de la vie (1970) de Claude Sautet. Alors quand son inspecteur Nico Palmieri qui traque un gang de racketteurs à Rome, est surprit par la bande dans un terrain vague, il est balancé dans sa voiture du haut d'une colline et dévale en tonneaux la pente. Castellari plante sa caméra dans l’habitacle et fait valser son acteur, Fabio Testi, entre bris de verre et cigarettes, au ralentit comme il l'a vu faire à Michel Piccoli. La scène est impressionnante sans être gratuite puisque c'est le traumatisme originel qui va amener Palmieri à faire de son enquête une quête personnelle. Le film est ainsi plein des admirations cinéphiles de Castellari (Sam Peckinpah en particulier) comme de son goût prononcé pour le western. Quasiment tous ses films y reviennent d'une façon où de l'autre.

Il faut dire que le genre policier à l’italienne ou poliziottesco dont Il grande racket est l'un des plus beaux fleurons, est d'un point de vue économique un genre qui prend le relais du western en déliquescence au début des années soixante dix. Il naît d'une tradition de films policiers critiques « de gauche » (Francesco Rosi, Damiano Damiani, Elio Petri...), de formes héritées du western (ce sont les mêmes techniciens, les mêmes acteurs que l'on va retrouver), et de l'exploitation, souvent sans nuance, des peurs de l'Italie des années de plomb, en proie à la violence (politique, terroriste, criminelle). D’où cette production abondante et populaire, un rien démagogique, qui mettra en scène des héros d'une pièce, policiers, magistrats, journalistes de base, en butte au crime comme à la corruption des élites. Palmieri, dans le scénario signé Castellari, Massimo De Rita et Dino Maiuri, spécialistes du genre qui ont travaillé de concert sur Città violenta (1970) et Revolver (1973) de Sergio Sollima, est donc chargé de cette affaire de racket orchestré par une bande d'affreux particulièrement vicieux, dirigés dans l'ombre par un mystérieux marseillais (Ah ! Ces étrangers!) et une grosse huile dont on ne connaîtra l’identité qu'à la fin.

Le film est divisé en trois parties, chacune correspondant à une gradation dans l'implication de Palmieri. D'abord, il mène l'enquête officiellement. Ensuite, dessaisi mais toujours dans la police, il continue de son propre chef. Enfin, pour le grand final, il poursuit son action après avoir été viré de la police. Chaque passage d'étape est sanctionné par un échec retentissant : l'enlèvement et le viol, suivi du suicide de la fille du restaurateur, la fusillade qui dégénère en massacre à la gare Tiburtina de Rome et le lynchage du jeune Piccio. Et à chaque fois, l'action est relancée par l'arrivée de nouveaux personnage essentiels : le champion de ball-trap, le truand à l'ancienne Pepe et le détenu Domenico. Du coup, si les figures imposées du genre sont bien présentes, Castelleri maintient un intérêt constant, voire grandissant, par une narration plus complexe que prévue. Structure en étoile où chacun des récits de la première heure converge via les personnages quand Palmieri recrute les différentes victimes du gang pour mener sa guerre personnelle, quelque chose comme « Les 5 salopards de la vengeance ». Ce qui nous ramène inévitablement au western et à Peckinpah puisque la fusillade finale démarque The wild bunch (La horde sauvage – 1969). Castellari mène son affaire à un rythme soutenu, avec l'aide de son monteur favori, Gianfranco Amicucci, et de la partition très pop des frères De Angelis. Les ambiances sont soignées, que ce soit dans la descriptions quasi documentaire des rues de Rome en 1976 ou dans l'utilisation de vastes décors (la gare, l'usine du final) dans lesquels Castellari donne la pleine (dé)mesure de son goût pour l'action. C'est dans cette approche formelle que réside toute la séduction du film, le pur plaisir du film de genre.

Il est facile de dénoncer ce plaisir comme régressif, de reprocher à Castellari d'évacuer par l'action et le schématisme des personnages toute réflexion. D'accord, Castellari n'est pas Fritz Lang. Il choisi son camp qui est celui du poliziottesco et se fait la traduction des angoisses de l'italien moyen coincé entre les deux mâchoires de la violence criminelle et ce celle de l'état. Symboliquement, Castellari joue le petit rôle d'un patron de trattoria racketté, et c'est sa fille Stefania qui joue le rôle de la fille martyrisée du restaurateur, après avoir été la fille sacrifiée du policier joué par Franco Nero dans La polizia incrimina, la legge assolve. Pourtant son film n'est pas plus fasciste que ceux de la série des Dirty Harry. Pas plus, pas moins. Je pense aussi que Morando Morandini le traite un peu vite d'idiot. Peut être est-il plus facile de faire la part des choses aujourd'hui plutôt que dans l'Italie de l'époque où les passions politiques et sociales étaient exacerbées. Avec le recul, il est possible de mieux voir les nuances dans les gros sabots du film.

Le comparer à des films équivalents est aussi intéressant, comme Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973) signé Sergio Martino, ou Uomini si nasce poliziotti si muore (1976) par Ruggero Deodato. Dans ces deux cas fonctionnant sur les mêmes ressorts et l'on peut dire les mêmes valeurs, je ne perçois ni recul par rapport aux actions des personnages (Quand le flic tord le cou du truand blessé chez Deodato par exemple), ni la moindre tentative de lien entre les policiers et les victimes (Chez Martino, on envoie bandits et otages valser dans le décor sans état d'âme). Les gros sabots pèsent dix tonnes. L’interprétation compte pour beaucoup. Fabio Testi qui jouait la même année chez Andrzej Żuławski dans L'important c'est d'aimer arrive à donner une véritable épaisseur à Palmieri. Nombre de seconds rôles sont excellents comme Renzo Palmer en père désespéré, Vincent Gardenia en truand de l'ancienne école ou Sal Borgese, vieil ami du couple Bud Spencer – Terence Hill, en adjoint de Palmieri. Autour d'eux, c'est un festival de ces trognes du cinéma de genre italien dont les trois acteurs qui jouent les méchants frères de Kéoma. Et puis il y a la belle Marcella Michelangeli qui campe un personnage féminin de méchante plus féroce que les mâles. Leur force de conviction permet de faire passer bien des choses et le geste final joué par Testi a une tout autre force que celui du fade Luc Merenda chez Martino.

Il me semble que la manipulation du spectateur chez Castellari est tempérée par un certain nombre d'éléments qui apportent un contrepoint bienvenu. Le passage le plus troublant est le lynchage de Piccio. Avec son oncle Pepe, il se font piéger par le gang lors d'un hold-up. Malgré l'intervention de Palmieri et de ses hommes, les membres du gang arrivent à manipuler une foule qui s'empare du jeune homme et le massacre. Cette foule, même manipulée, ce sont les braves gens que défend Palmieri. Ce sont aussi d'une certaine façon les spectateurs qui approuvent les méthodes de l'inspecteur et qui font le succès du film. Castellari renvoie une image dérangeante de la violence et des dangers de la manipulation, notion sensible en ces années troubles et qui revient lors de l'épisode qui implique un groupe politisé. Cette scène très amère sonne comme un avertissement avant que Palmieri ne passe définitivement son Rubicon. Certes, les méchants sont irrécupérables, infects et sadiques, et leur mort se vit comme une catharsis. C'est sans doute plus acceptable dans le cadre irréel du western que dans celui contemporain, réaliste, du polar. Mais du côté des braves gens, Castellari montre bien la façon dont l'exercice de la violence en retour les détruit de l'intérieur. Le restaurateur est le cas le plus frappant, basculant franchement dans la folie sous la double action de la douleur et de la vengeance. Mazzarelli, le patron de boîte de nuit handicapé après son tabassage finit mi homme, mi machine, passablement illuminé quand il crie « Tu ne sais pas que je suis invulnérable ! ». Palmieri reste le plus intéressant. Là où le Harry de Clint Eastwood se met en retrait où menace de démissionner face aux carences de sa hiérarchie, Palmieri passe outre et s’affranchit en conscience de la loi qu'il défend. Il recrute un groupe de mercenaires composé majoritairement de truands, et d'un fou, pour ce qui est clairement une vengeance hors de tout cadre. Le massacre final sonne comme un échec complet et le geste final rageur et désespéré de l'inspecteur rejoint celui de son collègue dans La polizia incrimina, la legge assolve qui se rendait compte du prix qu'il avait payé pour faire son boulot et qui, ayant dans un éclair la vison de sa propre fin, comprenait qu'il avait gagné une victoire mais sans doute pas la guerre. Le formidable film d'action à l’adrénaline n'est peut être pas si idiot que cela.

Photographies : Son of celluloïd

21:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2015

A la découverte de Akihiro/Miwa

Miwa : à la recherche du lézard noir (2010) un film de Pascal-Alex Vincent

Texte pour Les Fiches du Cinéma

L'histoire du cinéma est pleine de récits incroyables, mais peu sont aussi étonnants que celui de Miwa. C'est celui que choisi de nous raconter Pascal-Alex Vincent dans son documentaire réalisé en 2010. Miwa, c'est le nom de scène de Akihiro Maruyama, né Shingo Maruyama en 1935 à Nagasaki et qui vivra dix ans plus tard le second bombardement à l'arme atomique de l'histoire. Miwa est un artiste homme qui a construit sa carrière en créant, en habitant, un personnage d'artiste femme. Un travesti si l'on veut mais le terme, techniquement juste, est bien limité pour rendre compte du destin unique de ce jeune homme un peu androgyne qui a vécu, et vit toujours, la vie d'une star féminine. Chanteur, acteur de cinéma et de théâtre, compositeur, écrivain, icône gay et d’avant-garde, poète et muse, Miwa/Akihiro traverse quelques cinquante années de l’histoire du Japon. Il/elle est toujours là « où ça se passe ». Au contact des mouvements les plus novateurs, des artistes les plus exigeants. Dans les années cinquante, c'est l'écrivain Yukio Mishima qui en tombe amoureux. A cette époque, Miwa est encore Akihiro et chante dans les cabarets, un répertoire marqué par la chanson française, Édith Piaf (qu'il adore et interprète en français dans le texte), Charles Trénet et Gilbert Bécaud. Mishima adapte pour le théâtre un roman de Edogawa Rampo, Le lézard noir, autour des aventures hautes en couleurs d'une femme criminelle et sophistiquée, Fantômas en robes lamées et talons hauts. Après l'échec d'une première adaptation cinématographique avec Machiko Kyô, Mishima convainc Akihiro de jouer le rôle sur les planches. La tournée est un succès et en 1968 un nouveau film est réalisé par Kinji Fukasaku qui sera aussi un gros succès international. C'est ce film, sortit tardivement en France en 1982 qui le fera connaître au public hexagonal. A ce stade, Akihiro explique qu'il s'était rendu compte combien il fascinait habillé en femme, et combien on l'ignorait en homme. Et en 1970, à la mort de Mishima, il prend le nom de Miwa (« Beau cercle »).

Dès les années soixante, Miwa/Akihiro se glisse dans le mouvement contestataire, étudiant et artistique ici comme ailleurs. En 1964, après avoir été touché de la détresse d'une population ouvrière à l'occasion d'un spectacle dans une province minière, Miwa/Akihiro qui militait déjà pour les droits des homosexuels, s'implique dans le social et écrit ce qui sera son plus gros succès musical, Yoitomake no Uta (La chanson de l'ouvrier-journalier). A la même époque, il collabore avec le metteur en scène Shûji Terayama, figure de proue de l'underground avec La Marie-Vison qui sera un triomphe au théâtre, et le film Sho o Suteyo, Machi e Deyō (Jetons nos livres, sortons dans la rue – 1971). Et Miwa poursuit sa carrière unique avec des spectacles réguliers, tours de chant et théâtre. Devenu une icône, on va la retrouver avec une nouvelle génération, Takeshi Kitano l'invite dans ses émissions télévisées puis lui donne un rôle dans Takeshi's (2005). Plus étonnant encore, il rencontre Hayao Miyazaki qui lui confie la voix de Moro, la déesse louve de Princesse Mononoké (1997) et celle de la sorcière des landes pour Hauru no Ugoku Shiro (Le château dans le ciel - 2004). En 2007, il joue le rôle de Sissi dans l'adaptation sur scène de L’aigle à deux têtes de Jean Cocteau.

Miwa est toujours là, avec ses perruques blondes, ses robes colorées et satinées, ses foulards, ce raffinement un peu kitsch mêlant modernité et tradition. Le documentaire rappelle que dans le théâtre Kabuki, les rôles de femmes sont tenus par des hommes. Pascal-Alex Vincent construit son film autour d'entretiens récents avec Miwa qui pose en majesté, icône recevant comme autrefois les grandes courtisanes dans leur boudoir. Miwa parle d'une voix douce et habitée d'une solide détermination. C'est sans biaiser qu'il évoque les blessures de sa jeunesse liées à son homosexualité. On devine un être toujours à fleur de peau dans ce visage troublant, masculin-féminin qui conserve son pouvoir d’ambiguïté et de fascination comme aux temps du lézard noir. La grande réussite du film est de laisser cette fascination s'exercer et de nous ouvrir à toute cette culture japonaise pas toujours bien connue. Ce qui est par ailleurs remarquable, ce sont les passerelles établies par les artistes japonais avec notre culture française, les chansons bien sûr, mais aussi le théâtre et le cinéma (Terrayama admirait par exemple le cinéma de Marcel Carné). Le film embrasse avec clarté une longue période de l'après-guerre à la période contemporaine, des années de contestation à celle de la chute des grands studios, du monde de la scène à celui de l'écran. L'ensemble se complète d'un livret dense qui reprend les propos de Miwa et permet de revenir sur tel ou tel point. Et pour parfaire notre approche occidentale, la présente édition propose la version japonaise, un poil plus longue, du documentaire, ainsi que le numéro de l'émission Tracks d'ARTE consacrée aux japonais extravagants, Kitano en tête, mais aussi, bouclons la boucle, Kinji Fukasaku dont le retrait pour cause de maladie de Sono Otoko, Kyōbō ni Tsuki (Violent Cop - 1989) permit à Kitano de passer à la réalisation. La recherche du lézard noir se révèle l'épatante découverte d'un artiste unique.

A lire sur Critikat

Photographies DR

21:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal-alex vincent, miwa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/04/2015

J'avais fini par le croire immortel...

Manoel De Oliveira (par Gérard Courant) 1908 - 2015

21:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : manoel de oliveira, gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/03/2015

Espions à l'italienne

Operazione Goldman (1966) d'Antonio Margheriti et Le spie vengono dal semifreddo (L'espion qui venait du surgelé - 1966) de Mario Bava.

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le succès dès 1962 des aventures de l'agent 007 au service secret de sa majesté va faire de l'espion le personnage emblématique du cinéma d'action des années soixante. Dans le sillage de résultats exponentiels, une frénésie de films de toutes nationalités déferle sur les écrans du monde, lâchant sur les écrans des agents aux multiples talents et aux matricules les plus divers. Harry Palmer, Matt Helm, OSS117, Coplan, 008, 077, Bob Fleming, notre homme Flint, Bulldog Drummond, le tigre qui se parfume à la dynamite, le Monocle... Les producteurs italiens, avec ce sens de l'à-propos qui fait leur charme alimentent le marché à coup de petites bandes, le plus souvent en coproduction avec la France, l’Espagne ou l'Allemagne. Si ce genre se laisse aller à la plus grande fantaisie, il s'en tient à quelques éléments clefs déclinés à l'infini ou plutôt jusqu'à la lassitude de spectateurs du samedi soir et des salles de quartier. Lieux exotiques, héros décontractés, jeunes filles accortes et court vêtues, bases secrètes, gadgets improbables, coupés sport rutilants, savants fous et maîtres du monde diaboliques, une bonne bagarre et un zeste d'érotisme. Servez frais.

C'est dans cette collection de cocktails que plongent les éditions Artus pour une nouvelle série « Eurospy ». Première salve avec deux titres signés en 1966 de maîtres du cinéma populaire, Operazione Goldman d'Antonio Margheriti et Le spie vengono dal semifreddo (L'espion qui venait du surgelé) de Mario Bava (Rattaché pourtant à la collection Ciné-fumetti).

Opération chéquier

Le film d'Antonio Margheriti respecte les codes du genre à la lettre jusque dans ses volontés de décalage. L'espion Harry Senneth nous est présenté comme un non violent dont l'arme de prédilection est un carnet de chèques avec crédit illimité auprès du trésor américain. Méthode douce sauf pour le contribuable. Nous le verrons pourtant distribuer force tatanes et manchettes aux sbires du vilain dans les couloirs de sa base secrète, forcément secrète, un peu à la façon de Bruce Lee quelques années plus tard, ce qui confirme le côté visionnaire de Margheriti. Dans le même esprit, le supérieur de Senneth est une femme, la belle capitaine Patricia Flanagan jouée par sexy Diana Loris. Mais reculant devant leur audace, Margheriti et ses scénaristes Alfonso Balcáza, Ernesto Gastaldi et José Antonio de la Loma, ne font presque rien de cette intéressante situation. Bien que présentée comme experte en karaté, elle ne fait rien de plus que la James Bond girl moyenne et se réfugie dans la poitrine virile de son subordonné. Elle disparaît même à la moitié du film pour ne revenir qu'à l'occasion de l'inévitable baiser final.

Le vilain de cette affaire se nomme Rehte. Brasseur de métier, il a une base sous Cap Kennedy, un laser, un superbe pupitre de commande qui sert le whisky avec glace, enlève des savants, et veut dominer le monde. La routine. Ses sbires sont innombrables et vêtus de noir façon Diabolik. Margheriti aime les effets spéciaux et les bricolages. Dans Operazione Goldman, il s'en donne à cœur joie avec les maquettes de la base de Rehte, sa chambre cryogénique où il congèle les savants enlevés, et un superbe raz de marée de lave qui dévastera tout ceci. Il mêle ces décors de studio à des stock-shots de la NASA, toujours à la limite de la parodie. Le film fonctionne bien, c'est à dire que l'on ne s'ennuie pas, que l'on sourit souvent et que l'on s'amuse sans arrière-pensée. Cela tient au rythme soutenu, porté par le montage de l'espagnol Juan Luis Oliver. Vif et précis, il ne donne jamais dans l'agitation et arrive à lier aussi bien que possible les éléments disparates composant le film. La partition très sixties, jazzy et enlevée signée par Riz Ortolani achève de lier la sauce. Côté distribution, tout le monde s'amuse beaucoup. Diana Loris et Wandisa Guida sont très agréables à regarder, Folco Lulli en Rehte pastiche sans retenue le Blofeld bondien, pianotant sur ses consoles avec conviction. Paco Sanz, l'inoubliable pasteur allumé de Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux - 1967) est un impeccable professeur séquestré. Dans le rôle de Senneth, Anthony Eisley dont le titre de gloire est d'avoir tourné pour Samuel Fuller dans The Naked Kiss (1964) manque un peu de charisme, son détachement frôlant l'absence. Au final, nous tenons avec cette Opérazione Goldman un petit film très agréable qui est une bonne introduction au genre.

Franco, Ciccio et le grand Vincent

"Le film le plus terrible dans lequel j'ai joué. Tout ce qui pouvait aller de travers l'a fait » disait Vincent Price de Le spie vengono dal semifreddo signé la même année par Mario Bava en personne. Coproduction avec l'américaine AIP de Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson, producteurs de Roger Corman, ce film est l'étrange conjonction de la suite de Doctor Goldfoot and the Bikini Machine (1965) de Norman Taurog et d'un projet bien italien de parodie avec le duo Franco et Ciccio. Ce duo mérite quelques explications. Franco Franchi et Ciccio Ingrassia, le petit rond et grimacier associé au grand longiligne et imperturbable, ont formé un duo comique à usage exclusivement transalpin, incroyablement populaire chez eux, à peu près inconnus ailleurs. Leur humour, un burlesque très démonstratif, a quelque chose du duo américain Abbott et Costello. Comme « Il Principe » Totò, leurs films relèvent souvent de la parodie des succès du moment. Franco et Ciccio ont une bonne centaine de films à leur actif avec des titres comme Per un pugno nell'occhio (1965) ou I due figli dei Trinità (1972). Pourtant ils auront été dirigés par les plus grands, Luigi Comencini, Steno, Federico Fellini, les frères Taviani, Lucio Fulci ou Sergio Corbucci. Et ici par Mario Bava.

De ce projet bicéphale, il sortira deux versions. L'italienne mettant en valeur le duo comique, l'américaine capitalisant le succès de Vincent Price. La bonne idée des éditions Artus est de proposer les deux. Mais l'une comme l'autre ont les mêmes défauts. Peu inspiré Bava ne fait guère preuve de son talent, même s'il se débrouille pour placer un de ses plans fétiches derrière des plantes. Le docteur Goldfoot est cette fois l'inventeur de robots en forme de demoiselles court vêtues qui vont draguer les officiers de l'OTAN et exploser au premier baiser appuyé. Face à cette redoutable menace, Franco et Ciccio sont deux apprentis espions suivant leurs cours par correspondance, se révélant deux catastrophes quand il s'agit de passer à la pratique. Il sont néanmoins aidés par un espion authentique et américain joué par le juvénile chanteur Fabian, et sa fiancée jouée par la belle Laura Antonelli qui fait ici ses débuts. Franco et Ciccio dévorent littéralement la version italienne par leurs pitreries pas toujours supportables (j'avoue avoir du mal avec les grimaces hyperboliques de Franco qui va jusqu'à se déguiser en poulet), et seul Vincent Price en roue libre arrive à exister. Le spectateur indulgent pourra s'amuser de quelques gags, en particulier la parodie du Dr Folamour de Stanley Kubrick qui voit le duo assis sur une bombe atomique pour tenter de la désamorcer.

Mario Bava n'a visiblement le cœur à rien. Malgré le sujet, il n'y a aucun de ses fameux effets de lumière ni de ses jeux habiles sur les décors. L'empilement anarchique de scènes ne reculant devant aucun excès échoue à créer une folie pop comme dans le contemporain et collectif Casino Royale. A vrai dire, Bava n'est pas à l'aise avec la comédie comme il le prouvera encore avec Roy Colt e Winchester Jack (1970). La version américaine est remontée sans sa participation, et la musique de Lallo Gori remplacée par une partition de Les Baxter. Mario Bava détestait le film et comme il n'y a pas de justice, ce fut l'un de ses plus gros succès au box-office italien. A moins d'être un fan de Franco et Ciccio, on s'ennuie vite, et l'on regarde passer les jambes des jeunes femmes. Bava pourra se rattraper l'année suivante avec son superbe Diabolik. Pas tout à fait de l'espionnage, mais du grand cinéma.

En complément de ces deux éditions, Alain Petit pour le premier et Eric Peretti pour le second, apportent leurs éclairages érudits sur le genre et les coulisses des deux films.

15:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti, mario bava | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2015

Relax (4)

Un acteur décontracté dan The man who changed his mind (Cerveaux de rechange - 1936) film se science-fiction britannique de Robert Stevenson avec Boris Karloff en scientifique bricoleur et la fordienne Anna Lee. Domaine Public.

21:57 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/03/2015

Lectures pour tous

Sur Zoom arrière, c'est l'occasion de retourner en 1975. Sur Les nuits du chasseur de films, les garçons sont de sortie pour un cache-cache printanier. Citizen poulpe écrit un long article sur le Tonnerre de Guillaume Brac et je me dis qu'il serait temps que je finisse le mien. À rebours d'une certaine critique officielle, les blogueurs ont accueilli avec plus d'intérêt le dernier opus eastwoodien, et plus de finesse me semble-t-il. Florilège :

"... Clint Eastwood en a pleinement conscience et American Sniper, loin de toute hagiographie, se révèle une entreprise de déconstruction de l'héroïsme américain." sur For now we see through a glass darkly

"Pour Eastwood, il est évident que l'acte de tirer n'est pas un acte anodin : pas d'éloge donc des troufions ni de croisade contre de prétendus barbares mais une description minutieuse de la folie guerrière vécue de l'intérieur." chez le Bon Dr Orlof.

" Il est sûr que les américains possèdent un sens patriotique qui nous échappe sans doute. J'ai vu moi un excellent film de guerre avec des scènes qui n'éludent pas l'horreur de ce qui se produit sur ces champs de bataille improvisés en plein cœur des villes détruites." chez Pascale Sur la route du cinéma.

"Dans l'ombre du Dr Clint classique, il se trouve toujours un Mr Eastwood maniériste pour venir distordre la perspective ordinaire." chez Timothée Gérardin dans Fenêtre sur cour.

"Le cinéaste garde ses distances avec lui, ne lui offrant que sa compassion pour ce destin cruel, déshumanisé qui a été décidé pour lui par d’autres et qui l’a mis à l’écart de la vie." par Erwan Desbois sur Playlist Society (Via FredMJG)

Photographie Keith Bernstein

18:08 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : blogs, clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/03/2015

Les joies du bain : la poupée

La très belle et très troublante Jeanne Goupil dans le film de Joël Séria Marie poupée (1976) où elle devient une sorte de jouet pour le personnage d'André Dussolier. La belle éveille d'autres passion set la voici dans la baignoire de la réparatrice de poupées jouée par Andréa Ferréol qui ne vas pas tarder à la rejoindre pour lui savonner le dos. Photographie DR source Corse matin.

11:33 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : joël séria, jeanne goupil | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/03/2015

La solitude du sniper de fond

American sniper (2014) un film de Clint Eastwood

Une grande part des réflexions qui suivent, je me les suis faites avant de découvrir le nouveau film de Clint Eastwood, Américan sniper. Je n'ai pas pu éviter de tomber sur les discours polémiques, chez Libération (Didier Péron et Julien Gester), Télérama (Aurélien Ferenczi), et la sortie de Michael Moore qu'il a nuancée par la suite. Je me suis dit : « Que se passe-t-il ? » Notre homme Clint, après avoir été plus ou moins canonisé, voire embaumé prématurément à l'occasion de films moins excitants, se retrouve attaqué comme au bon vieux temps des années soixante dix, réactionnaire, dangereusement ambigu, propagandiste, nationaliste, impérialiste. Certains ont même dégainé le bon vieux et définitif « fasciste » de Pauline Kael. « Voilà, me dis-je, qui doit lui donner un sacré coup de jeune ». Et quelque part, du côté de son travail de cinéaste sur son pays, son histoire, ses valeurs, ses complexités, ses errements, il y a quelque chose de réjouissant à voir ceux qui se sont contorsionnés autour de ses plus beaux films pour en faire un réalisateur respectable, qui se sont découvert avec surprise une sensibilité commune autour des destins de Will Munny, de Charlie Parker ou de Red Stovall, se retrouver bien embêtés quand Eastwood revient à un sujet qui fâche, ici la guerre en Irak. Eastwood pourtant n'a pas changé. Il est toujours ce cinéaste conservateur, profondément américain, parfois agaçant, qui poursuit une réflexion sur son pays et la tension qui existe entre ses idéaux et ce qui les mine, la violence. Violence urbaine chez Dirty Harry, violence sociale de Mystic river (2003) et Million dollar baby (2004), violence politique de J. Edgar (2011) à l'intérieur et, dans son nouveau film, à l'extérieur. C'est cette ligne qui le rapproche de John Ford, moins le sens de la communauté. Les personnages de Eastwood sont des solitaires et seuls Bronco Billy et Josey Wales, presque malgré eux, arrivent à recréer quelque chose.

Vu d'ici, de l'Europe, il est certain que l'Amérique profonde dont Eastwood est un excellent guide, n'est pas faite pour rassurer. Nous sommes plus à l'aise avec un Michael Moore, mais sommes nous plus avancés ? Eastwood dérange mais pousse, du moins devrait pousser, à la réflexion. Moore dénonce mais nous conforte dans nos idées et nous donne une sorte de bonne conscience. Ceci dit, les deux visions sont légitimes et en tant que spectateur, j'apprécie de pouvoir avoir les deux points de vue. Tout ceci se cristallise dans le personnage de Chris Kyle, inspiré d'un tireur d'élite bien réel, au centre de cet Américan Sniper. Eastwood ne choisit pas un brave GI's de base, ni un tortionnaire d'Abou Ghraïb, mais un de ces soldats haut de gamme, les Navy Seals, dont la première mission est la protection des troupes au sol qui progressent pas à pas, la seconde de traquer les plus redoutables de leurs ennemis. Kyle est de la même unité que ces hommes qui ont pisté Ben Laden et l'ont exécuté au Pakistan. Le sniper, c'est un type qui s'embusque et, fort d'une technologie de pointe, abat ses cibles de loin. Comme le relève Moore, le sniper a aujourd'hui une image négative. Il personnifie la mort qui frappe sans prévenir, bien loin du face à face héroïque. Mais qu’est-ce qu'un sniper sinon un soldat particulièrement doué ? Pour le tir s'entend. Cette notion de don, notion mystique, religieuse, bien américaine, est très présente dans le western, ce don balistique qui est vécu dans quelques grandes œuvres comme un talent et une malédiction. C'est le beau film de Henry King, The gunfighter (La cible humaine – 1950). Concentré, précis, efficace, le bon tireur d'élite est celui qui fait bien son boulot. Et qu'est-ce que le bon boulot pour un soldat en temps de guerre, sinon d'éliminer un maximum d'ennemis pour assurer la victoire ?

J'ai été surpris, dans ce que j'ai lu, de ne pas voir mentionné le lien avec le Sergeant York (1941) de Howard Hawks, jusqu'à l'excellent article de Jean-Baptiste Thoret dans Charlie-Hebdo (tiens). Le parallèle me semblait évident, connaissant le goût classique d'Eastwood. York, lui aussi inspiré d'un véritable soldat, héros de la première guerre mondiale, est un tireur d'élite. Héritier lointain de La Longue Carabine Œil-de-Faucon, il est chasseur d’exception et vient de l'Amérique profonde, le Tennessee quand Kyle est du Texas. Il part au loin, au-delà de l'Atlantique, pour défendre une certaine idée de son pays. Sur le front il va aider sa compagnie grâce à ses talents de tireur et abat les soldats allemands comme pipes à la foire. On le verra même imiter le cri du dindon pour faire sortir les têtes ennemies de leur tranchée. Même si Hawks donne à son personnage un dilemme moral, l'objection de conscience pour motifs religieux, York n'a pas lors de cette scène centrale d'états d'âme. Rapprocher York et Kyle est riche. Les ressemblances comme les différences s'incarnent physiquement. York a la prestance élancée et le regard clair de Gary Cooper, le lancier du Bengale, le Mr Deeds de Franck Capra., Beau Geste. Kyle a la stature épaisse, massive de Bradley Cooper (!), l'air buté et parfois perdu derrière lequel on lit comme une fêlure. York transgresse ses croyances religieuses pour celles de son pays et le salut de ses camarades. Kyle est un cow-boy raté qui se raccroche à une vision frustre de ces valeurs inculquées de façon traumatisantes par son père. York était élevé par une mère sublime comme les américains en ont le secret. Les corps disent ce qui sépare des hommes aux parcours similaires.

Ces différences doivent élargir la réflexion à la guerre, à son effet sur l'homme et ses séquelles. Sergeant York en 1941 est le film d'un pays prêt à entrer dans une guerre contre de redoutables idéologies totalitaires, et à ce niveau, il est sûr de lui. Hawks est par ailleurs un cinéaste aristocratique et tout à fait conservateur. American sniper se situe durant une guerre dont le moins que l'on puisse en dire est qu'elle n'a pas fait l'unanimité, y compris en Amérique même. Et à ce niveau, il me semble que c'est un film qui doute. Il ne faudrait pas confondre le film et son personnage. Eastwood montre les certitudes de son personnage au cœur d'un environnement contradictoire. Contrairement à ce que j'ai pu lire, le film multiplie les éléments qui s'opposent à la vision de Kyle, même s'ils ne prennent pas une forme de revendication. Il y a son frère qui repart, dégoûté « Qu'ils aillent se faire foutre », avec ce regard qui en a trop vu au point de ne pouvoir en parler à son propre frère. Il y a les doutes plus clairement exprimés par son camarade, dans une scène où l'on sent qu'il ne pourra pas lui en parler jusqu'à un certain point, sachant que Kyle ne comprendrait pas. Il y a le regard de sa femme qui le voit sombrer petit à petit et qui est le marqueur des changements que la guerre opère sur son époux. Il y a le personnage du psy qui essaye de formuler ces changements, s’étonne de sa froideur, de son assurance. Il y a le regard du cinéaste sur cet homme, qui nous colle à lui, à son fonctionnement, à ses décisions, sans le juger, mais avec lucidité.

On a reproché un peu vite à Eastwood de ne pas aborder les mensonges de l'administration Bush, la fable des armes de destruction massives, les tortures, les lois d'exceptions... Mais ce n'est pas le propos du cinéaste de faire un film à thèse, un film de dénonciation pour se donner bonne conscience. Il s'intéresse à l'effet de cette guerre sur l'américain de base. Si Kyle avait des doutes, il ne serait pas Kyle et ce serait un autre film. Légitime, mais un autre film. Pareil pour les irakiens. J'ai lu le reproche fait à Eastwood de ne pas filmer l'autre, comme Robert Guédiguian ne savait pas filmer les policiers. Mais les irakiens sont filmés tels que Kyle peut les voir. Dans une zone de guerre. Il y a le traducteur qui collabore, les combattants et les civils pris entre deux feux. Si un film doit donner le point de vue de ceux-là, ce doit être un film fait par des irakiens. Avec franchise, Eastwood pose dès la première scène l'enjeu de son film. Les premières cibles de Kyle sont une jeune femme et un enfant. Tirera ? Tirera pas ? La réponse qui est apportée sans ambiguïté pose la question de l'humanité d'un homme confronté à de telles situation, qui doit prendre pareilles décisions. La question aussi d'une situation qui amène de tels actes. Comment concilier ces choix extrêmes avec les valeurs d'un pays tel que l'Amérique ? Du moins les valeurs qu'il met en avant et sur lesquelles qu'il prétend reposer. Et si l'on admet que, comme Kyle, de choix il n'y a pas, comment espérer pour de tels hommes retrouver une vie normale sans danger ? Comment espérer sauvegarder sa part d'humanité ? Cela semble pour Eastwood quasi impossible. Que Kyle, le soldat véritable prenant relais du personnage fictionné à la toute fin, ait été tué par un autre vétéran schizophrène, prend force de symbole. On pensera à « Qui a vécu par l'épée périra par L'épée ». Indirectement, Kyle est tué par la violence exercée en Irak.

Une chose m'a frappé, c'est l'utilisation, sur ces dernières images documentaires, de la version de la sonnerie aux morts orchestrée par Ennio Morricone pour Il ritorno di Ringo (Le retour de Ringo – 1966) de Duccio Tessari. Je m’étonne qu'avec toutes les version disponibles, Eastwood ait choisi celle venue d'Italie qui accompagne les images d'un enterrement bidon, une mise en scène macabre où l'on veut faire croire à la femme de Ringo que son époux est mort. La construction d'un héros pour mieux voler son héritage. Je doute qu'il ne s'agisse que de nostalgie leonienne. J'y vois un signe fort et toute la différence avec le final bouffon de Quentin Tarantino qui utilisait les accents de Trinità sur son film contre les vilains esclavagistes.

Que fallait-il faire ? Eastwood ne cherche pas à trancher et à côté de cette violence exercée qui mine son personnage, il montre la violence de l'ennemi, une violence qu'il faut voir en face, comme nous l'avons vue en face, en ce début d'année. Comme Kyle la voit le 11 septembre 2001. Là encore, je n'y vois pas la justification d'une politique, celle de l'administration Bush Junior, tout aussi calamiteuse que celle de son père, avec ses mensonges, ses bêtises et son naufrage moral. Mais c'est la justification du personnage, l'impact de l’événement sur un esprit élevé dans une caricature des valeurs de l'Amérique. Eastwood me semble clair sur le sujet. Kyle enfant est élevé dans la violence, la fable des loups, des moutons et des chiens, la chasse, le culte de la performance, le déficit affectif, le déficit sexuel d'un homme construit par des préceptes schématiques, à coup de ceinturon. Plus tard son entraînement à la Kubrick chez les Navy Seals donnera un être de force et de frustrations. L'intelligence de la mise en scène d'Eastwood est d'insérer toute cette construction de Kyle en flashback au moment de son premier tir. Il explicite superbement le processus qui aboutit à la décision finale. Et ça fait froid dans le dos.

Il ne faut pas se méprendre. Le film explique, donne des éléments, interroge, mais n'impose rien. Même s'il y a comme à la grande époque le petit côté provocateur, ce rictus eastwoodien. Il est temps de revenir une fois encore à un film fondamental : The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance – 1962) de John Ford. Et oui. Le film qui interroge la relation entre la démocratie américaine et la violence fondatrice, la légende et les faits, l'idéal et le réel. Quand Tom Doniphon tue Valance, c'est un travail de sniper, de loin, quasiment de dos. Mais c'est cet acte qui permet à l'avocat Ransom Stoddart de faire entrer le territoire dans la civilisation, de faire passer la loi avant la force. Mais il y a un coût moral : la débâcle de Doniphon et les remords de Stoddart. Le parallèle avec Chris Kyle est excitant. Le sniper est surnommé « la légende », celle qu'il vaut mieux imprimer que les faits, à l'Ouest comme à l'est. Mais je note que ce surnom est toujours donné à Kyle dans le film dans des contextes de dérision (le repas au camp où il est inventé) ou douloureux (On lit souvent sur son visage l'agacement de Kyle à l'entendre). Une légende dure à porter. Comme Ford, Eastwood montre ce qu'il y a derrière la légende, son mécanisme, peut être son utilité sociale.Il y a aussi quelque chose entre amertume et mélancolie quand on considère le prix à payer. Au lieu de s'agacer des images du final, il serait plus intéressant de s'interroger sur le décalage entre ce que nous avons vu de qui était Kyle, de ses actions, et de ces américains ordinaires saluant le passage de son convoi funéraire. Qu'a-t-il été amené à faire pour eux ? Est-ce que cela en valait la peine ? On retrouve là des thèmes et des formes travaillés par le réalisateur dans son diptyque sur Iwo-Jima.

La légende, le western... l'argument qui m'a le plus énervé, c'est celui de cette forme westernienne adoptée par Eastwood. « Western » utilisé avec condescendance et mépris, vous pensez si j'apprécie. C'est oublier que pour le réalisateur, le western est avec le jazz, la forme typique de l'art américain. Quelle est tout sauf mineure comme si cela était encore à prouver. Le film contient par ailleurs sa propre critique du modèle. Kyle en bon texan est élevé dans une atmosphère western, les rodéos, les bars, les fringues. Mais là encore Eastwood croque en quelques scènes un esprit dégradé, réduit à quelques signes. Sa mise en scène, loin du côté pépé que déplore Ferenczi ou du navet vu par Marcela Iacub ( je ne dis rien, je me retiens), est tout en puissance avec la maîtrise et le goût d'un spécialiste, nourri de classicisme qui n'est pas un gros mot. Le western est donc présent comme les formes du film de guerre qui permettent de mêler action (superbes scènes haletantes sans la recherche d’esbroufe d'un Ridley Scott) et réflexion allant à l'essentiel, avec cette lenteur un rien funèbre qui est la marque du cinéaste depuis si longtemps. Il nous offre ainsi la scène finale qui voit Kyle aller au bout de son obsession en abattant d'un tir exceptionnel son rival irakien. Et puis le groupe isolé sur le toit et cette tempête qui arrive, idée visuelle, idée de suspense, façon aussi de signifier la perte de repères. Son objectif atteint, Kyle se retrouve en plein brouillard, image vivante et déchainée de son désarroi. C'est une idée magnifique exécutée de main de maître.

Concourant à la beauté du film, il faut mentionner la photographie acérée du fidèle Tom Stern qui éclaire les crépuscules eastwoodiens depuis 2002 et les interprétations, non seulement des deux vedettes, Bradley Cooper et la belle Sienna Miller, mais aussi l’ensemble des seconds rôles qui sonnent tous justes, sauf peut être le sniper irakien un peu trop fabriqué, mais qui donnent un grand naturel au film. C'est une qualité que l'on ne souligne pas assez dans le travail du réalisateur, cette attention à l'ensemble des acteurs, même pour des personnages qui n'ont pas sa sympathie. Sienna Miller dans le rôle de la femme de Kyle apporte, outre la touche de légèreté de leur scène de rencontre, un contrepoint sensible à toute cette violence. Comme souvent chez Eastwood, malgré son image machiste, la femme est un repère moral, plus pragmatique et plus lucide, dévouée comme la secrétaire d'Edgar J. Hoover. Elle est du coup souvent victime, comme les épouses des hommes de Mystic river ou la compagne de Bird, où encore reléguée comme la mère de famille de Madison Country jouée par Meryl Streep.

Prolongeant les récents Gran Torino et J. Edgar, American Sniper fait pour moi partie des réussites de son auteur, un nouveau portrait au couteau d'une Amérique que nous avons un peu de mal à appréhender ici. Je trouve dommage que le film soit accueilli en France avec les pincettes d'un anti-américanisme trop confortable. La guerre en Irak était une saloperie et une saloperie dangereuse. Entre autres, elle a contribué à libérer les forces redoutables d'Al Quaida, de Daech et consort. C'est une réalité qui se contrefiche des incantations bien-pensantes. Impossible pour moi de voir ce film sans penser aux journées de début janvier. Je pense aux policiers du RAID qui sont intervenus contre les tueurs de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher. Je me dis qu'eux aussi sont des spécialistes, des snipers, et je me dis qu'ils n'ont sans doute pas agi avec plus d'états d'âme qu'un Chris Kyle. Le contexte n'est pas tout à fait le même, mais la même semaine, une fillette de dix ans se faisait sauter sur un marché au Nigeria tuant une vingtaine de personnes. Je sens qu'il y a un lien dans tout ce foutoir mais c'est pour moi aussi confus que douloureux. S'il y a beaucoup de points d'interrogations dans ce texte c'est que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de craintes, aucune certitude. Et j'ai trouvé dans le film de Clint Eastwood un écho à ce trouble, une tentative de lui donner une forme, de l'approcher avec les moyens du cinéma. Une réflexion pas toujours agréable mais bien éloignée de ce que certains on cru voir.

23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/03/2015

Des cinéphiles et des Dieux

Voici un nouveau questionnaire qui tombe bien à propos, concocté par Ludovic de Cinématique, sur les Dieux et le Cinéma. Mon Dieu que dire, sinon que le blog Inisfree, à l'image de son modèle fordien se veut terre d'harmonie et de tolérance, quoique sa plume soit aussi peu croyante qu'il est possible. Mon Olympe est un plateau où se réunissent de simples hommes autour d'une caméra, préférant les « moteurs » et « action » aux « Amen » et « Allah Akhbar », ma terre promise se situe du côté de Monument Valley, mes temples sont des salles aux écrans immaculés, mes icônes des photographies d’exploitation. Et Dieu dans tout ça ? Et bien voyons...

1) Parmi tous ceux qui ont été représentés au cinéma, quel est votre dieu préféré ?

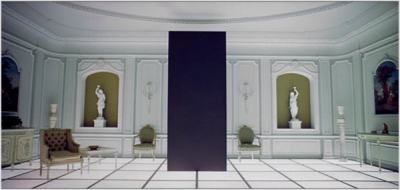

Le monolithe kubrickien de 2001 (1968)

2) Quel édifice religieux, présent dans un film, vous a donné envie de vous y attarder ?

Les édifices en ruine où s'isolent les amants de The quiet man (L'homme tranquille) de Ford ou L'amour d'une femme (1953) de Grémillon.

3) Quel personnage de prêtre vous a le plus marqué ?

Klaus Kinski, prête révolutionnaire et halluciné dans El Chuncho (Quien sabe ? - 1966) de Damiano Damiani.

4) Quel est le film le plus blasphémateur que vous connaissez ?

Viridiana (1960) de Luis Bunuel

5) Quel Jésus de cinéma vous semble le plus fidèle à l’original ? Et le moins ?

Tous ceux que l'on ne voit pas, ou presque, mais qui sont évoqués dans Ben Hur (1958) de William Wyler, Life of Brian (1979) des Monty Pythons, Il ladrone (Le larron – 1980) de Pasquale Festa Campanile. Je citerais aussi Cambreau, joué par Ian Hunter dans le très curieux et allégorique Strange cargo (Le cargo maudit - 1940) de Frank Borzage.

Le moins, je me souviens d'un curieux film de Luigi Comencini, Cercasi Gesù (L'Imposteur - 1983) avec Beppe Grillo.

6) Pour quel film mythologique, avez-vous un faible ?

Si je m'en tiens à la mythologie pure, Ercole al centro della terra (Hercule contre les vampires - 1961) de Mario Bava. Excalibur (1981) de John Boorman est un enchantement pour ce qui est des mythes celtes.

Dans le registre des peplums religieux, The sign of the cross (Le signe de la croix – 1934) de Cécil B. De Mille est extraordinaire avec son combat des nains contre les amazones et ses vierges chrétiennes dévorées par des crocodiles.

7) Quel est votre film de moines (ou de nonnes) favori ?

Raining in the moutain (1979) de King Hu, je n'avais jamais vu ça avant.

8) Parmi les films abordant la religion juive, quel est votre préféré ?

Le plus original, Pork and milk (2004) de Valérie Mrejen sur jeunes juifs ayant réussi à se sortir du milieu ultra orthodoxe. Historiquement, le Rabbi Jacob (1973) de Gérard Oury.

9) Même question pour l’islam ?

Mes collègues ayant beaucoup cité le magnifique Al Massir (Le destin - 1997) de Youssef Chahine, je mentionnerais , c'est d'actualité, le Timbuktu de Abdherramane Sissoko

10) Quel film a su le mieux traduire l’intensité du monde païen ?

Princesse Mononoké (1996) de Hayao Miyazaki sur le conflit entre les anciens Dieux et les hommes.

11) Sous les traits de quelle actrice aimeriez-vous voir une apparition de la Vierge Marie ?

Edwige Fenech !

12) Dans quelle œuvre avez-vous trouvé dépeint le plus fidèlement un rituel religieux ?

Chez John Ford, il y a toujours une façon très originale et sensible, simple, d'aborder les rituels de la religion catholique : la fête dans l'église en construction de My Darling Clementine (La poursuite infernale – 1946), la messe de Noël de Donovan's reef (La taverne de l’irlandais – 1963), la cérémonie funèbre dans They where expandable (Les sacrifiés – 1945), l'enterrement expéditif de The searchers (La prisonnière du désert – 1957)... Il sait à l'occasion monter d'autres religions comme le chant de mort des apaches dans Rio grande (1950).

13) Un miracle vous permet d’entrer véritablement à l’intérieur d’un film : lequel ?

J'irais bien faire un tour du côté d'Inisfree

14) Quel est votre Diable préféré ?

Les diables français hauts en couleurs, Jules Berry ou Michel Simon.

15) Avez-vous découvert une religion au cinéma ?

A peu près toutes, y compris les plus étonnantes comme les rites vaudous chez Tourneur et Rudolph Maté, les Haoukas chez Rouch, les Amish et les aborigènes chez Weir, les juifs ultra-orthodoxes chez Gitaï ou Lumet, les orthodoxes chez Cimino et Tarkovski, les religions asiatiques...

16) Quel est à vos yeux le plus grand cinéaste chrétien ?

Luis Bunuel, parce qu'il maîtrise le sujet, Pasolini juste derrière.

17) Dans la république islamique dépeinte par Michel Houellebecq dans son dernier roman, Soumission, quels cinéastes ou quels films auraient, à votre avis, droit de cité ?

Je ne sais pas trop à quoi ressemblerait cette république islamique, n'étant pas lecteur de Houellebecq, mais j'imagine que l'on trouverait le même genre de films que ce qui sort actuellement comme par exemple en Iran Facing Mirrors (Face aux miroirs - 2011) de Negar Azarbayjani . En Arabie Saoudite, les salles sont interdites depuis les années 80, mais il existe une salle IMAX à Khobar, donc voilà, au pire on pourra voir des films en IMAX.

18) Quel film vous obligerait-on à revoir sans cesse si vous séjourniez aux Enfers ?

L’œuvre complète de Michael Haneke, quoi d'autre ?

19) Étant entendu que la cinéphilie est pour vous une sorte de religion, quel en est le ou les dieux ? Le ou les prophètes ? Les rites principaux ?

Disons un Panthéon, une Olympe en forme d'immense studio de tournage où se créent toutes les histoires et où les prophètes-critiques chantent les louanges des Réalisateurs-Dieux et des actrices-Déesses.

Les fidèles respectent les rites de la salle, de l'ouverture du rideau, de la tombée de l'obscurité, de l'apparition du divin rai de lumière, de la sainte Version Originale et du silence en projection, sauf pour rire ou psalmodier « C'est pas possible ! ». Parfois, avant la projection, le moine-projectionniste vient présenter une relique de la céleste pellicule qui suscitera des murmures d'admiration. A l'issue de la cérémonie, il est possible d'applaudir ou de siffler, mais avec tact. Vient ensuite la lecture des écritures des vénérés prophètes ou le recueillement devant les saintes icônes affichées dans le hall. Les fidèles peuvent alors se retrouver autour d'une bière et se livrer à des joutes verbales et contradictoires autour des miracles filmés en évitant les débordements physiques et le point Goodwin.

20) Y-a-t-il une scène ou un film qui ait un jour choqué vos convictions, que celles-ci soit de nature religieuse ou non ?

Ce qui me choque au cinéma, c'est quand on veut me prendre pour une bille. Donc cela arrive. Je m'en tiendrais à mon grand traumatisme classique, Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) où Sergio Corbucci m'a dévasté en montrant la victoire complète du mal dans un western.

19:16 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/03/2015

Florinda Bolkan

La belle Florinda Bolkan sur le plateau de Metti una sera a cena (1969) de Giuseppe Patroni Griffi. Photographie issue de son site personnel DR.

16:10 Publié dans Actrices, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : florinda bolkan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/03/2015

La nonne et les affreux

La settima donna (La dernière maison sur la plage - 1978), un film de Francesco "Franco" Prosperi

Texte pour Les Fiches du Cinéma