21/02/2014

Lectures pour tous

Je ne vais pas vous laisser sans lecture le temps des vacances. Je réactive donc la revue des popotes avec une poignée de liens en forme de voyage virtuel. Et pour commencer, la plongée dans le passé proposé par l'équipe de Zoom arrière qui explore l'année 1963 et s'offre au passe un débat bien sentit sur Jean-Luc Godard, le réalisateur de la situation, pour Les carabiniers auquel Édouard consacre quelques paragraphes dans son nouveau Nage nocturne. Une lecture qui se complétera des 44 de 1963 griffés FredMJG. Depuis le début de l'année, le Capt'ain a rameuté l'équipage d'Abordages pour quelques canonnages bien sentis. J'ai ferraillé pour ma part sur Sergio Corbucci et Sergio Martino. Question retour, je salue celui de Tepepa à ses superbes chroniques de western (mais pas que). Ailleurs, au Salon littéraire, vous lirez un long entretient avec Gérard Courant autour de ses Cinématons, bilan bien évidemment provisoire. Si comme moi vous aimez les photographies d'époque, de la belle époque, les lobby cards et merveilleuses affiches du temps où le cinéma était tout délicatesse, vous serez ravis d'une promenade dans le Walter Film Museum.

Kim Novak, 1956, LIFE magazine

22:15 Publié dans Revue des popotes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2014

Félicitations ! (comprend qui veut)

22:34 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/02/2014

Lolita Chammah sur "Mémory Lane"

22:38 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lolita chammah, mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/02/2014

Barbara à lire, à voir, à entendre...

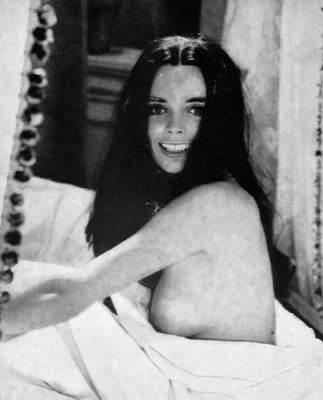

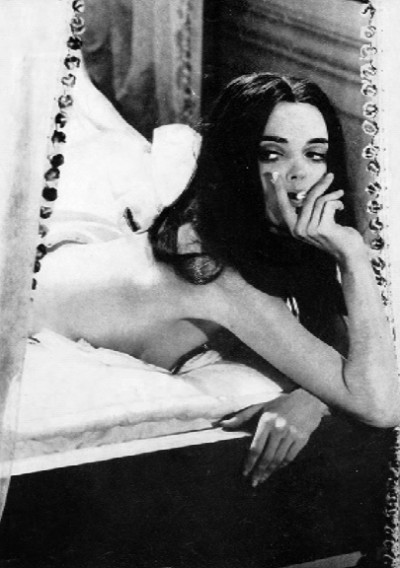

"Pour moi ça a toujours été une question d'énergie. Que ça soit une énergie toxique, une énergie violente ou une énergie positive et pleine d'amour, qu'elle soit communicative ou non" - Barbara Steele

Barbara Steele ce sont tout d'abord ses films, tout les joyaux du gothique italien sont disponibles en DVD grâce essentiellement à Artus et Seven 7. Sans oublier sa prestation pour Roger Corman et ses collaborations pour Fellini, Dante, Monicelli et Schlöndorff.

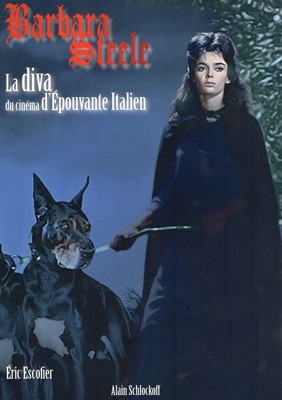

Ensuite l'idée de cette semaine est venue à l'automne quand Éric Escoffier a sortit son livre consacré à la belle, Barbara Steele, la diva du cinéma fantastique. Éric Escoffier est une figure du fantastique à Nice, biberonné à Midi-Minuit Fantastique, à Corman et Fisher, il est le créateur du fanzine Les Monstres de la nuit, collectionneur passionné, organisateur d'exposition de ses superbes affiches, et animateur de divers ciné-clubs où il accompagne inlassablement les films qu'il adore. Après un bel ouvrage consacré à Peter Cushing, il récidive en auto-édition avec ce nouveau titre. L'originalité de son approche est de conserver sous des aspects classiques le principe et le ton des fanzines, notamment les envolées lyriques quand il s'agit de célébrer l'icône Steele. Escoffier s'attache essentiellement à la douzaine de films fantastiques tournés par notre actrice, reléguant dans d'autres chapitres les autres aspects de sa carrière. Il se plaît avec érudition à nouer les fils des filmographies des différents participants à ce cinéma populaire européen des années soixante. Le livre vaut aussi, pour beaucoup, à une riche illustration, là encore très fanzine dans l'esprit, principalement sortie des collections de l'auteur (dossiers et pavés de presse, photographies d'exploitation, roman photo). L'ouvrage se commande directement à l'auteur : Éric Escoffier, 2 bd Raimbaldi 06000 Nice - 168 Pages - Prix 20€ + 3€ de frais de port.

A lire un article (en anglais) de Barbara Steele où elle évoque longuement sa carrière : Cult Memories (The Perfect Vision, Vol. 6 Issue 23 - Octobre 1994).

Deux sites généralistes avec plein de photographies : www.barbarasteele.com et www.barbara-steele.net

A voir encore sur la Toile cette superbe galerie où elle est en blonde. Sur certains clichés elle ressemble à Kim Novak dans Vertigo.

Sur le Brian drive-in theater.

Sur Senses of cinema

A écouter sur France Culture dans l'émission Mauvais genres par François Angelier.

A voir et écouter pour celles et ceux qui comprennent la langue de Dante :

09:28 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : barbara steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/02/2014

La Vénus de l'île

Semaine Barbara Steele

Un angelo per Satana (Un ange pour Satan). Un film de Camillo Mastrocinque (1966)

Pour une majorité de films, la première scène est capitale. Elle définit une ambiance et pose les principes de mise en scène qui vont régir l’œuvre à venir. Il s'agit de séduire et d'intriguer le spectateur pour l'amener à s'intéresser à cet univers dont le réalisateur lui ouvre les portes. L'exercice est d'autant plus délicat en matière de cinéma fantastique où le spectateur est convié à traverser le rideaux des choses matérielles cher à Abraham Merritt et à pénétrer non pas une réalité (historique, géographique, sociale...) plus ou moins vraisemblable mais bien réelle, mais une irréalité, avec ses propres codes, aussi déstabilisants que ceux du rêve ou du cauchemar. De plus en plus souvent, le fantastique fait le choix du passage en force et de la scène choc. Le spectateur est pris par les cheveux et plongé brutalement dans un univers où la violence tient lieu d'étrange au risque de l'épuisement.

Sans vouloir passer pour un nostalgique acharné, prenons la scène d’introduction du film de Camillo Mastrocinque, Un angelo per Satana, bel objet du gothique italien des années 60. Un vaste lac dans les brumes matinales, les rames qui s'enfoncent dans l'eau tranquille, une barque qui glisse comme sur un miroir. Une bande son très légère, juste le clapotis de l'eau et la délicate musique de Francesco De Masi. Les rameurs sont emmitouflés dans de grands manteaux noirs et l'on ressent la fraîcheur matinale. Le passager est aussi une silhouette sombre, avec son grand chapeau à larges bords. L'équipage évoque Charon et sa barque des morts et déjà par cette association visuelle, voici notre esprit préparé à l'entrée dans un autre monde. Nous voici prêts à suivre notre héros qui, le pied posé sur le débarcadère, voit les fantômes venir à sa rencontre. A vrai dire, il commence par voir deux charmantes jeunes femmes qui semblent le trouver à leur goût, mais les choses vont vite prendre une autre tournure.

Le scénario de Giuseppe Mangione et Camillo Mastrocinque entraîne Roberto Merigi, jeune restaurateur d’œuvres d'art chez le comte Montebruno pour travailler sur la statue de son ancêtre Belinda, repêchée dans le lac. Cette statue aux lignes classiques a bien mauvaise réputation et se trouve au cœur de tragiques et étranges événements. Passe le souvenir de la lecture de La Vénus d'Ille de Prosper Mérimée, ancrant le film à la fois dans la tradition littéraire fantastique du XIXe et dans les mythes antiques. Merigi ne tarde pas à se rendre compte que cette statue a les traits de la jeune Harriet, nièce du comte, bien réelle et bientôt bien aimée. Mais l'influence néfaste de la statue va se faire rapidement sentir en déréglant les sens de la jeune fille qui développe une seconde personnalité. La jeune amoureuse timide et réservée libère sa sensualité de manière violente avec un goût affirmé pour le sadisme. Elle provoque tour à tour Vittorio, le jardinier bossu et un peu simple d'esprit, Rita sa femme de chambre, et Carlo, un brave père de famille qu'elle séduit et conduit au meurtre.

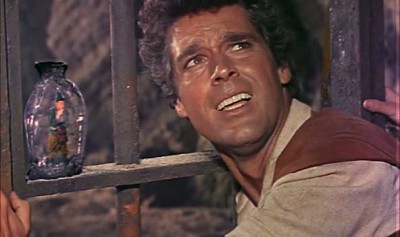

La mise en scène de Mastrocinque travaille soigneusement l'ambiance, la finesse des paysages d'automne, la délicatesse de la bande son, le rythme posé de la majorité des scènes, la composition souvent large des plans et le noir et blanc raffiné de Giuseppe Aquari qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur son premier essai fantastique La cripta e l'incubo (La crypte du vampire - 1964). Il joue sur le contraste entre la violence et la perversion des sentiments au sein d'un univers policé et romantique (la grande demeure plus XIXe que gothique, la nature paisible). Comme les grandes réussites du genre, Un angelo per Satana est d'abord un film d’atmosphère. Mastrocinque donne à son film une patine particulière, un œil sur les canons définis par la Hammer et Bava (cadre aristocratique, errances dans les couloirs, audaces graphiques), mais exploitant des décors originaux qui ne sont pas de studio et un érotisme franchement latin. Autour de la diva Barbara Steele, on retrouve avec plaisir Anthony Steffen alias Antonio Luiz De Teffè, venu du peplum avant de devenir une grande vedette du western italien, puis de passer au polar et au giallo avec toujours cette expression de Droopy triste, portant toute la souffrance du monde sur ses robustes épaules. A ce niveau, Steffen est l'anti-Giuliano Gemma, toujours souriant. Sa composition ici en Roberto Merigi ne manque pas d’intérêt, c'est une agréable surprise et il peut quand même s'offrir une belle bagarre dans une taverne avec Mario Brega. Brega, c'est l'acteur fétiche de Sergio Leone, lui aussi une figure emblématique du western, qui joue toute la rude simplicité du forgeron Carlo qui enverra tout valser par passion pour Harriet. La belle Ursula Davis en Rita et Aldo Berti en Vittorio sont impeccables. Leurs confrontations sensuelles avec Steele font des étincelles.

Dans la scène la plus impressionnante du film, au sein d'un bois humide aux multiples tonalités de gris, Harriet dans une stricte tenue d’équitation, s'en prend soudain à Vittorio. Elle lui demande de la déchausser (c'est très bunuelien) et se déshabille devant lui tout en lui interdisant de la regarder. Comme il ne peut y résister, elle le cravache sauvagement pour le punir. C'est dans une telle scène qu'éclate le talent de Barbara Steele, magnifique interprète de Harriet possédée par l'esprit de Belinda, experte dans les rôles à double face depuis La maschera del demonio (Le masque du démon – 1960) le film séminal de Mario Bava. Elle rend avec une tension étudiée l'influence d'un esprit sur l'autre, passant de l’innocence à la perversité en un regard. L'étrange beauté de son visage, ses gestes félins avec ces mouvements ondulants des mains, comme des serpents enjôleurs, et toujours ces yeux admirables. Elle nous offre de beaux moments suspendus quand elle se regarde et se caresse devant son miroir, découvrant l'autre en elle. Barbara Steele fait frémir d'angoisse et de délice dans le même mouvement, la boule glacée au cœur du chocolat chaud. Comment la malédiction sera combattue et l'amour triomphera des épreuves, ce n'est qu'anecdote. Ce qui compte ce sont leurs manifestations, ce voyage aux frontières de la folie et de la passion qui se joue autour du personnage de Harriet et qui emporte tous les personnages. Un angelo per Satana tient toutes les promesses de sa belle scène d'ouverture, entre ses élans romantiques et ses côtés de conte sadien, son fantastique à la lenteur étudiée qui accélère comme le pouls de la belle Barbara quand se manifeste l'esprit de la Vénus de pierre.

A lire sur Sueurs Froides

Photographies captures DVD Seven Sept

07:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, camillo mastrocinque | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/02/2014

Danse macabre

Semaine Barbara Steele

La production de Danza macabra (Danse macabre) en 1964 est assez mouvementée pour que je vous en livre les péripéties. Ce film est devenu l’un des titres emblématiques du gothique à l'italienne, asseyant la réputation de son réalisateur Antonio Margheriti comme spécialiste du genre. Pourtant, le film est à l’origine un projet de Sergio Corbucci qui devait le réaliser, ce qui décuple mon intérêt pour la chose. Dans un superbe château, Corbucci dirige une comédie avec le grand Totò, Il monaco di monza. Il suggère au producteur (à moins que ce ne soit le contraire) de profiter du vaste décor pour réaliser dans la foulée un film d’horreur, prenant modèle des pratiques de Roger Corman qui font le charme de la cuisine du cinéma de genre. Barbara Steele étant disponible une quinzaine de jours, le projet est lancé et Corbucci, qui vient de participer au script de Horror réalisé par Alberto Di Martino, embraye avec son frère Bruno et Giovanni Grimaldi sur une nouvelle histoire qui fait peur selon la mode du moment. Problème, il s’est engagé avec un nouveau film avec Totò et on ne bouscule pas le planning du « Principe ». Pas grave assure le producteur, que Corbucci commence et on lui trouvera un remplaçant pour finir. Au bout d’une semaine, Corbucci laisse la mise en scène à Antonio Margheriti qu’il a recommandé. Mais pour savoir qui a fait quoi, c'est assez compliqué. Corbucci revendique plus de la moitié du métrage final, alors que Margheriti ne lui concède qu'une journée de tournage, et encore ! J’aime le côté familial de toute cette histoire. Danza macabra fera donc la gloire de Margheriti et Corbucci ne reviendra jamais plus au film fantastique pour se consacrer au western et à la comédie, bien que l’on retrouve un goût certain pour le gothique dans son célèbre Django (1966), dans la présence récurrente de cimetières dans ses films, et dans la grande demeure où se situe le finale de Giallo napoletano en 1978. Margheriti, lui, est un artisan passionné, en particulier par les effets spéciaux. Il trouve sa voie avec ce film et enchaîne La vergine di Norimberga (La vierge de Nuremberg) avec la belle Rossana Podesta et Christopher Lee, puis I lunghi capelli della morte (La sorcière sanglante – 1965) de nouveau avec Barbara Steele, injectant également du gothique dans ses westerns, le surestimé Joko - Invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là - 1968) et surtout E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence - 1970) avec Klaus Kinski. Il reviendra à Danza macabra en 1971 pour un remake en couleurs et encore avec Kinski : Nella stretta morsa del ragno (Les fantômes de Hurlevent).

Après le tour des coulisses, revenons à l’œuvre. Danza macabra est un des fleurons du genre, d'une grande cohérence malgré les vicissitudes de sa conception. Le film s'ouvre sur une très jolie scène de taverne où le journaliste Alan Foster rencontre rien moins qu'Allan Edgar Poe. Leur discussion en bonne compagnie est une façon de se placer dans la filiation des Histoires extraordinaires comme de leurs adaptations à succès par Roger Corman. L'échange est aussi l'expression d'une poétique fantastique, d'un rapport au genre. Poe, légèrement exalté, affirmant sa foi dans le surnaturel et expliquant à un Foster incrédule que ses contes ne sont pas de pure imagination mais la retranscription d'aventures réelles. Il brouille à dessein la frontière entre rêve et réalité, annonçant la façon dont le récit va fondre différents niveaux de temps et d'espace. Foster, forcément sceptique, est alors mis au défi par Lord Blackwood de passer une nuit dans son château, vaste demeure lugubre où les fantômes sortent à minuit pour y revivre les crimes atroces dont ils furent les victimes. C'est ce qui se dit parce personne n'a réussi à y passer une nuit complète dans ce château. Nous sommes dans les archétypes du genre, et bien sûr Foster accepte le pari et franchit les lourdes grilles de fer, se frayant un chemin le temps d'un superbe travelling entre les vieilles tombes et les basses branches qui accrochent son manteau.

Il serait dommage de révéler les ressorts d'un récit qui va plonger notre héros de rencontre en rencontre au cœur de cette danse macabre du titre. Elle va le faire basculer dans un autre monde. Le scénario a beau reposer sur des éléments classiques, il a l'habileté de ne pas se reposer sur une révélation finale à la manière d'un vulgaire M. Night Shyamalan, mais distille ses informations assez rapidement sur les règles inédites qui régissent l'existence des occupants du château. Chacune des découvertes de Foster va le faire progresser dans ce monde de cauchemar. En contrepoint, le film est aussi le récit d'une passion d'outre-tombe quand Foster rencontre la belle Élisabeth Blackwood et cette passion va posséder complètement le héros. Tel un Orphée gothique, il va tout tenter pour libérer son Eurydice aux yeux noirs de cet enfer. Cette dimension que l'on peut rattacher à la littérature fantastique du XIXe, Poe en tête, donne au film une poésie noire assez rare où l'amour, l'amour passionné, l'amour charnel, l'amour aux étranges déviances, l'amour sans retenue, va se trouver au centre du ballet morbide. Assez directement, Margheriti évoque la nécrophilie (comme Riccardo Freda), le sado-masochisme et les amours lesbiens, ce qui nous vaut une scène audacieuse où Margrete Robsahm tente de séduire Barbara Steele. Frissons de peur et de plaisir se mêlent étroitement dans ce film très sensuel tourné dans un superbe noir et blanc par Riccardo Pallottini qui fait ressortir la pâleur des peaux et la blancheur des chemises de nuit au sein des ombres sombres de la vaste demeure. On retrouve aussi ce mélange d'angoisse et de sensualité dans la musique de Riz Ortolani (récemment disparu, respects) ainsi que dans les mouvements de caméra qui explorent couloirs et cryptes avec une lenteur étudiée où s'attachent aux frémissements des visages et des mains. La grande réussite de Margheriti est surtout dans les glissements du temps et de l'espace. Ce que l'on voit à un moment ou un endroit donné sera modifié quelques instants plus tard selon une logique de cauchemar. Le temps se dissout quand les flashbacks se font dans la continuité par l'irruption d'un personnage, un léger fondu enchaîné, un simple raccord où un mouvement de la caméra. Sous ses airs de film de série, Danza macabra est assez sophistiqué dans sa conception, justifiant l'intervention initiale de Poe dont il cherche par sa forme a retrouver l'esprit.

Au cœur du dispositif interviennent les acteurs. Barbara Steele dans le rôle d’Élisabeth est un pivot qui ne cesse de se dérober. Apparemment la seule habitante du château, elle est le passeur vers l'autre monde et les autres temps. Son désir d'amour et sa sensualité à fleur de peau sont les déclencheurs des événements naturels puis surnaturels qui font la malédiction du château de Blackmoor. C'est la passion qu'elle inspire aux différents personnages qui motive leurs apparitions successives et leurs actes de violence, séduction, jalousie, meurtres. Steele habite complètement son personnage avec un mélange de romantisme à la Shelley et d'érotisme plus moderne. Son décolleté lors de la scène du bal est particulièrement radical, littéralement indécent et inoubliable. Il faut la voir se débattre sous les caresses insistantes de Margrete Robsahm ou se jeter dans les bras du palefrenier. Elle rend une nouvelle fois magistralement la présence physique d’Élisabeth et les tourments de son âme soumise à l'emprise du désir. Autour d'elle la distribution est homogène, le français Georges Rivière est un peu raide en Foster, dans la manière de l'époque, mais il fait preuve d'élégance. Margrete Robsahm succombe aux charmes d’Élisabeth et rivalise de beauté avec elle, comme la blonde et pulpeuse Sylvia Sorrente qui nous offre un mémorable strip-tease devant un feu de cheminée. Silvano Tranquilli qui venait d'officier chez Freda arrive à donner de la présence à son Poe malgré un temps de présence réduit et nous avons le bonheur de croiser Benito Stefanelli, cascadeur et maître d'armes émérite, figure impérissable du western à l'italienne qui joue ici dans un tout autre registre. Tout ce petit monde, techniciens compris, adopte pour l'occasion une batterie de pseudonymes anglo-saxons qui amuseront les amateurs du cinéma populaire italien des années soixante, les étrangers (Steele, Robsahm et Rivière) conservant seuls leurs patronymes d'origine.

Film au rythme envoûtant, au déroulé implacable, aux audaces toujours réjouissantes, Danza macabra est un bel objet de plaisir, dans son genre, un classique.

Photographies : Capture DVD Seven 7 et DR.

A lire :

Le texte de Francis Moury

Le texte de Gary Johnson (en anglais)

Sur Il a osé

07:53 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, antonio margheriti, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/02/2014

Les jeux de l'amour et de la mort

Semaine Barbara Steele

L'Orribile segreto del Dr. Hichcock (L’effroyable secret du docteur Hichcock) et Lo spettro (Le Spectre du Professeur Hichcock), deux films de Riccardo Freda – 1962 et 1963.

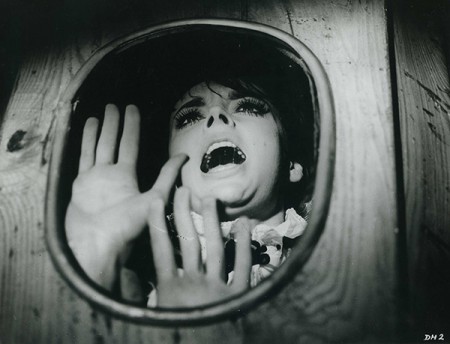

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le visage féminin s'encadre dans la fenêtre. Les beaux yeux sombres s’écarquillent, révélant la peur, bientôt la panique. Ils cherchent à percer les ténèbres. Il fait nuit, ou noir bien sûr. Les éléments se déchaînent, le vent, la pluie, les éclairs, un souffle surnaturel. Le visage s'écrase contre la vitre. Fascinée, hypnotisée, la jeune femme veut voir tout en redoutant plus que tout de voir. Elle ne sait pas encore quoi, mais elle sait que c'est là. La caméra est à l'extérieur. La mise à distance distille déjà l'angoisse. Si ce regard indiscret est à l'extérieur, c'est bien qu'il y a quelque chose, quelque chose qui regarde aussi tapi dans les ténèbres. Et bientôt le contre champ révélera ce quelque chose, l'horreur, l'horreur... Cette image, c'est ce que je connais de plus terrifiant sur un écran de cinéma, magistralement mis en scène par Dario Argento dans la première scène de meurtre de Suspiria en 1976. Mais c'est également l'image clef déclinée dans le diptyque réalisé par Riccardo Freda (sous pseudonyme de Robert Hampton) entre 1962 et 1963 et utilisant le visage de Barbara Steele : L'orribile segreto del Dr. Hichcock (L’effroyable secret du docteur Hichcock) et Lo spettro (Le spectre du professeur Hichcock). Innocente victime d'un docteur nécrophile puis épouse meurtrière et manipulatrice d'un professeur impotent, elle est amenée à cette révélation au-delà du miroir dans des plans superbes et effrayants qui l'icônisent en légende de l'horreur gothique. Cynthia ou Margaret, toujours Hichcock et toujours sans « t » sans doute pour des questions de droits, elle voit à chaque fois irrationnel le plus terrifiant, des figures de morts revenus hanter les vivants, revenus pour elle en quête de vengeance et la faire basculer dans la folie et la mort. Hahaha... (rire sinistre).

Ces deux films sont illuminés par la présence de Barbara Steele, lumière blanche et lumière noire. Facette innocente, Barbara est Cynthia dans L'Orribile segreto del Dr. Hichcock. Freda et son scénariste Ernesto Gastaldi, virtuose du cinéma de genre, font preuve d'audace pour l'époque puisque le secret en question est lié à la nécrophilie. Le bon docteur Hichcock est un praticien renommé à la raideur toute victorienne qui dissimule un goût immodéré pour les jolis cadavres en salle d'autopsie. Afin d'honorer Margherita, sa femme bien vivante, il se livre à un rituel sophistiqué et lui injecte une drogue de son invention qui la mène aux frontières de la mort. Les deux époux vivent leur sexualité originale sous la surveillance de Martha, gouvernante toute dévouée, jusqu'au jour où Hichcock se trompe dans ses fioles et provoque la mort de Margherita. Dévasté, le bon docteur quitte sa demeure et revient deux années plus tard, s'étant consolé en épousant Cynthia, virginale et qui ne paraît pas si sensible aux fantaisies de son nouvel époux. Freda porte alors son attention sur son héroïne, isolée dans le grand château, en butte à la froideur apparente de son mari, à la présence toujours vive de Margherita et à l'hostilité de la gouvernante comme dans le Rebecca (1940) d'Alfred Hitchcock. Les choses se corsent quand, par une nuit d'orage, le visage collé à la fenêtre, Cynthia voit apparaître le fantôme de Margherita.

La mise en scène de Freda enserre la jeune femme dans un piège étouffant. Il multiplie les figures d'enfermement et d'isolement. La propriété est entourée d'un mur et les voitures ne peuvent arriver jusqu'à la porte d'entrée. Le décor est très chargé et étouffe les personnages. La maison recèle des passages dissimulés, une pièce interdite et la crypte où Cynthia expérimentera la peur primale d'être enterré vivante, avec là encore un plan saisissant de son visage derrière une vitre. La caméra plane sur tout cela comme une présence lourde de menace, traque la jeune femme dans ses errances, la coince dans les éléments du décor et dans le cadre. Le réalisateur joue le contraste, comme dans les classiques du genre, entre la vastitude de l'espace et le sentiment d'étouffement des personnages. De la même façon, il sacrifie aux figures imposées (errances dans les couloirs, éclairages gothiques, photographie en couleurs très Hammer signée Raffaele Masciocchi) tout en expérimentant de jolis moments comme l'enterrement sous la pluie, et quelques pointes de tension intenses comme la tentative d'attouchement de Hichcock à la morgue, tiraillé entre son désir pour un joli cadavre et sa peur d'être découvert, l'apparition du fantôme ou le réveil de Cynthia dans le cercueil. Visuellement, le film est particulièrement beau, comme les plus beaux films de Mario Bava, avec un travail soigné sur les ambiances nocturnes et l'utilisation de couleurs vives au sein de jeux d'ombres et de brumes. Si Silvano Tranquilli est un jeune premier assez falot (je l'avais presque oublié), Robert Flemyng est tout à fait glaçant dans le rôle titre. Il est le seul anglais authentique avec Barbara Steele dans ce film où tout le monde se dissimule sous des pseudonymes anglo-saxons. Flemyng qui a joué l'intellectuel français dans Funny face de Stanley Donen en 1957, donne ici à Hichcock une silhouette inquiétante à la façon d'un Howard Vernon, derrière laquelle on devine la douleur d'un esprit tourmenté. Harriet Medin joue la gouvernante aux lèvres pincées dans la tradition de Judith Anderson (la mrs Danvers de Hitchcock). Barbara Steele y joue le registre de l'innocence plongée dans un univers de déviances, un petit côté Alice au pays des horreurs. Elle y est tour à tour amoureuse sincère, pudique puis inquiète de l'hostilité qu'elle sent autour d'elle, avant de basculer dans la terreur malgré le courage que l'on sent dans certaines scènes. Ses grands yeux font merveille quand il s'élargissent devant l'indicible.

Facette sombre, notre Barbara est Margaret dans Lo Spettro qui reprend les éléments du film précédent pour les distribuer d'une autre façon. Le professeur Hichcock est cette fois malade et expérimente sur lui un traitement radical de deux produits successifs. Le premier, censé le soigner, le mène à deux doigts de la mort, le second est un antidote. Le secret de ces produits, il le confie au jeune docteur Livingstone (je présume). Marié à la belle Margaret, Hichcock ne semble pas se rendre compte de ce qui se trame entre ses dévoués fidèles. Le scénario signé par Freda et Oreste Biancoli (qui a participé à quelques classiques comme Ladri di biciclette (Le voleur de bicyclette – 1948) de Vittorio De Sica), emprunte au fameux roman de James M. Cain, Le facteur sonne toujours deux fois. Margaret pousse son jeune amant à éliminer le mari encombrant. Le film puise aussi dans la machination des Diaboliques (1953) de Henri Georges Clouzot, le tout agréablement pimenté d'une historie d'héritage avec un coffre à la clef baladeuse. Pour faire bonne mesure, Harriet Medin reprend sans sourciller un personnage de gouvernante dévouée et qui ne sourit que tous les dix ans. Comme chez Cain, le meurtre de l'époux est le signal de la désagrégation du couple adultère dont l'amour, du moins la passion physique, ne résiste pas à l'avidité des individus, à leur égoïsmes, aux soupçons qui naissent et aux pressions extérieures. Le château de Lo spettro devient une toile d'araignée où se débattent pitoyablement, mais sans pitié, les insectes humains. Retors, Freda fait jouer l'élément fantastique en déplaçant une nouvelle fois le centre de gravité du film sur le personnage joué par Barbara Steele qui aura cette fois la révélation du fantôme de son époux jusqu'à un final à l'ironie très noire.

La mise en scène fonctionne sur les mêmes principes que celle du premier film. En bon disciple d'Hitchcock, Alfred, Freda utilise quelques objets simples pour construire des scènes de pur suspense (la clef, la fiole, le rasoir et ses deux utilisations), brisant la lenteur étudiée du rythme par des éclats de violence et de folie qui portent dans leurs excès la marque du caractère latin des auteurs. Le montage est l’œuvre d'Ornella Micheli qui travaillera avec Lucio Fulci et Joe d'Amato dans des choses plus radicales et expérimentales. Cet aspect culmine avec la scène du meurtre au rasoir perpétré par Barbara Steele, une scène impressionnante, très graphique, où Freda éclabousse littéralement l'écran de sang. Le genre d'idée qui inspirera sans doute Dario Argento ou Sergio Martino quelques années plus tard. Plastiquement, le film est un cran au dessous de son prédécesseur, notamment la photographie de Raffaele Masciocchi cette fois moins flamboyant. Il donne néanmoins de jolies ambiances gothiques, forcément gothiques, dans des tonalités plus macabres avec des variations en noir et blanc (la robe de Steele, la tenue de la gouvernante, la soutane du prêtre). D'un autre côté le film est moins porté sur le fantastique pur, plus intense et plus sombre dans son récit avec plus d'audace dans son esthétique là où L'Orribile segreto del Dr. Hichcock jouait la carte d'une certaine tradition et de l'influence des productions de la Hammer films. Pour tout dire, Lo spettro annonce le giallo à venir, mis à part l'ambiance anglaise XIXe. Barbara Steele se disait peu emballée par ses tournages avec Freda ou Margheriti, elle donne pourtant ici une interprétation habitée de Margaret qu'elle mène loin dans la folie. Cette façon d'agripper la nuque de son partenaire, de faire courir ses lèvres sur le visage, ses jeux de mains déliés, envoûtants, ses manières de chatte rendent parfaitement le désir de cette épouse frustrée, sa fièvre. Et son regard toujours, ces grands yeux qui révèlent l'équilibre instable d'une âme avide prête à basculer dans la violence et la folie. Du grand art.

Photographies : Capture DVD Artus / Artus films

À lire : le professeur sur Kinok (un texte de Jocelyn Manchec)

Le docteur chez le bon Docteur (!) Orlof et sur DVD Classik

07:05 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, riccardo freda | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/02/2014

Les joies du bain : Barbara

Semaine Barbara Steele

Elle ne pouvait échapper, en ces années soixante pleines de sensualité, à une scène de bain. Voici Barbara Steele dans la vaste baignoire sabot de 5 tombe per un medium (Le cimetière des morts vivants) signé Massimo Pupillo en 1965. Nous y admirons le port altier de la tête, la ligne déliée du cou, la finesse des mains et toujours ces yeux immenses. Photographie Artus Films.

07:05 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2014

La malédiction des pestiférés

Semaine Barbara Steele

5 tombe per un medium (Le cimetière des morts-vivants) - Un film de Massimo Pupillo (1965)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Il est un principe que l'on peut tenir pour acquit, qu'un film fantastique bénéficiant de la présence de Barbara Steele est à voir et que de surcroît, si la belle y prend un bain, il en devient indispensable.

C'est la cas de 5 tombe per un medium, petite perle du gothique all'italiana mise en scène par le peu connu Massimo Pupillo en 1965 et opportunément ajouté à la belle collection des édition Artus Films. Barbara Steele est à l'écran une créature fantastique faite femme, si belle et si étrange. Actrice virtuose à susciter la peur comme à l'exprimer, à soulever d'un geste décidé le fragile rideau des choses matérielles pour nous faire pénétrer des mondes nouveaux et délicieusement inquiétants. Elle incarne tour à tour les dangers mortels venus de l'au-delà et les victimes jetées aux rivages de la folie. Elle a cette bouche sensuelle aux lèvres mates, ces yeux vert sombre qui rendent si bien en noir et blanc, yeux grands ouvertes sur l'indicible ou à demi-fermés, dissimulé sous ses longs cils mystérieux. Son visage ovale, souvent pâle, celui de la sorcière de Mario Bava, est à la fois harmonieux et troublant. Sa beauté féline est atypique et ne correspond à aucun canon classique, ni moderne d'ailleurs. Elle est unique. Son corps, fin et souple, sportif et sensuel, est celui de ces jeunes femmes d'action et de légèreté des années 60, Diana Rigg, Catherine Spaak, Giovanna Ralli, Martine Beswick, les belles années ! Barabara Steele est à l'aise au volant de ces petits bolides de l'époque comme dans les déambulations nocturnes en faisant voler ses longues chemises de nuit diaphanes dans les couloirs d'antiques châteaux. Elle manie avec une égale humeur la cravache et la caresse. Mutine et câline, maudissante, horrifiée, amoureuse, griffante, musicale, elle est Barbara Steele, vif argent entre deux mondes.

Barbara Steele n'a pas le premier rôle dans 5 tombe per un medium, mais sa Cléo Hauff éclipse le fade couple principal, sa fille Corinne jouée par Mirella Maravidi, et Albert Kovac, un clerc de notaire (quelle idée pour un héros) joué par Walter Brandi. Le scénario de Romano Migliorini et Roberto Natale prétend abusivement s'inspirer d'Allan Edgar Poe qui faisait référence suite aux succès des films de Roger Corman, mais ce n'est pas bien grave. L'histoire se base sur des éléments classiques avec vaste demeure maudite, héritage trouble, décès suspect, et quelques meurtres aussi mystérieux qu’atroces, soignés par une mise en scène qui va aussi loin qu'il était alors possible, c'est à dire pas trop. Notre clerc vient donc régler la succession du docteur Hauff, un passionné d'occultisme. Il tombe amoureux de sa fille Corinne et découvre le double visage de sa veuve Cléo (dualité classique chez Barbara Steele, maîtresse en la matière). Tandis qu'autour d'eux disparaissent violemment les témoins du décès, Kovac découvre l'intérêt du docteur pour d'anciens événements liés à une épidémie de peste noire. C'est la grande trouvaille du film qui donne tout son poids d'horreur à la malédiction locale et permet au film d’entretenir une atmosphère d'angoisse encore palpable, pour peu que l'on accepte de jouer le jeu et de baisser les lumières.

La réalisation entretient la tension en jouant sur le mystère et la durée, refusant jusqu'au final très réussi de trancher entre une explication rationnelle et le pur fantastique. Pupillo soigne ses ambiances, aidé par l'impressionnant décor gothique (Le superbe Castello Chigi de Castel Fusano du côté de Rome, ils savaient choisir leurs châteaux), la photographie inspirée en noir et blanc de Carlo Di Palma et la belle musique de Aldo Piga qui passe du style hammerien de James Bernard à des accents électroniques façon Forbidden planet (Planète interdite -1956) quand s'avance une force mystérieuse. Pupillo alterne des plans larges jouant sur le hors-champs empli de sons inquiétants (grincements, horloges), et de brusques accélérations avec une caméra portée. C'est classique mais efficace, surtout parce que le film ne joue jamais le second degré (comme trop souvent aujourd'hui) mais veut croire au fantastique. Jolies atmosphères de nuit et de pluie d'orage, de tombes s'ouvrant dans un crissement de pierre, de collections de mains momifiées qui semblent sur le point de s'animer. Le film est pimenté d'un érotisme léger mais agréable (Barbara au bain, Barbara mordillée dans le cou) et de maquillages crédibles en noir et blanc pour illustrer les ravages de la peste. Si avec tout cela l'amateur de frissons à l'ancienne ne trouve pas son bonheur, gare à la charrette des damnés.

A lire chez le Bon Dr Orlof

Sur Sueurs Froides

Le site de l'éditeur

Photographies DR.

07:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : massimo pupillo, barabara steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/02/2014

Rappelle toi, Barbara

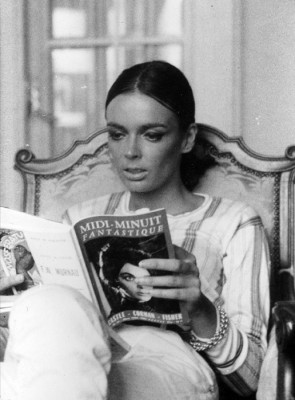

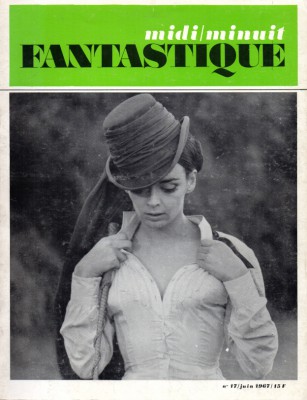

Coup d'envoi à la semaine Barbara Steele sur Inisfree avec quelques citations extraites du numéro 17 (juin 1967) de la mythique revue Midi-Minuit Fantastique.

« ...je comprends votre enthousiasme au sujet des films fantastiques. Moi-même le fantastique m'attire, mais pas les films dans lesquels je joue. J'essaye d'échapper à ces rôles, alors si vous voulez bien terminer votre table ronde sans moi... Qui vient se promener ? » (Barbara Steele – Festival de San Sebastian – 1965)

« Apparition enfin, la plus belle, la plus émouvante, qui suspend les battements du cœur et du temps, de cette jeune fille réelle, vivante et morte à la fois, mais réelle et terrorisée, brune et vêtue de sombre sur un fond de ciel d'orage, parmi les ruines, tenant en laisse deux chiens de haute race, et dont les yeux ne cillent pas, mais s'ouvrent là, sur une invite irrésistible à l’Épouvante » (Jean-Paul Török – Positif n°40)

« Celle qui est tout à la fois la fée griffue des dessins de Chas Addams et le Véra du conte de Villiers » (Jean-André Fieschi – Les Cahiers du Cinéma n° 166-167)

« La fille illégitime de Chris Lee et d'une Cyd Charisse minellienne » (Ramon Moix – Film Idéal)

« (elle possède) un visage tout à la fois anguleux et rond que la lumière façonne et modifie pour mettre en évidence les pommettes aiguës et le front haut et bombé. Ses immenses yeux verts filmés sur pellicule panchromatique deviennent noirs et liquides... Elle est aussi la seule femme de l'écran capable de ricaner avec ses paupières et l'une des rares aujourd'hui à posséder un vibrato et un trémolo... » (Raymond Durgnat – Motion n°4)

« Les apparitions de Barbara sur un écran participent tout à la fois d'un intellectualisme ultra sophistiqué et d'un sadisme extrêmement sensuel. Le moindre de ses gestes évoque l'image fascinante de reflets jouant sur le cuir noir... » (James R. Silke – Cinéma volume 2, n°1)

« Son physique étonnant (grande, mince, très féline) lui a permis d’interpréter remarquablement des rôles de sorcière... de femme victime d'un mari nécrophile... etc. Elle est la seule raison d'aimer Huit et demi de Fellini » (Candide n°277 – Guide de la conversation contemporaine)

"(...) l’icône Barbara Steele qui est ici, une fois de plus extraordinaire. Sa beauté vénéneuse, ses yeux démesurés en font encore une espèce de sorcière inquiétante, toujours guettée par la folie." (le bon Dr Orlof)

Photographies : Midi-Minuit fantastique / Collection personnelle / Artus Films

07:35 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : barbara steele, midi-minuit fantastique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/02/2014

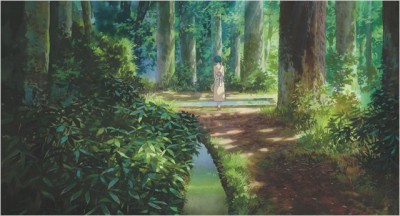

Le vent se lève

Comme le fruit se fond en jouissance,

Comme en délice il change son absence

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!

Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,

Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres,

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe

Qui n'aura plus ces couleurs de mensonge

La vie est vaste, étant ivre d'absence,

Et l'amertume est douce, et l'esprit clair.

Le cimetière Marin - Paul Valéry / Kaze tachinu (Le vent se lève - 2013) - Hayao Miyazaki

Photographies © Nibariki - GNDHDDTK

00:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hayao miyazaki | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/01/2014

Relax (2)

Pola X (1999) de Leos Carax. Photographie DR.

14:35 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : catherine deneuve, leos carax | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/01/2014

Une semaine avec Barbara Steele

A partir du 3 février et pour toute la semaine, Inisfree rendra hommage à une actrice qui brille haut dans notre panthéon personnel, la belle et sulfureuse Barbara Steele. Je me livrerais donc sans retenue à mon idolâtrie en images et avec quelques textes sur plusieurs fleurons de sa carrière dans le fantastique, une carrière qu'elle a longtemps affecté de ne guère estimer, lui préférant ses contributions à un cinéma plus exigeant, celui de Federico Fellini ou Volker Schlöndorff. Apprécier ces dernières n'empêche pas de mettre haut ses compositions uniques de personnages aux doubles visages pour Mario Bava, Riccardo Freda, Antonio Margheriti ou Camillo Mastrocinque.

Ce que je fais.

Rendez vous donc à partir de lundi et je lance un appel à tous ceux qui souhaitent se joindre à moi pour cette semaine et participer au coup de chapeau à la plus fascinante des amantes d'outre-tombe.

Photographie Artus films

15:55 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : barbara steele | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/01/2014

Vérités et mensonges

The fallen idol (Première désillusion) – Un film de Carol Reed – 1948

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Quand on est enfant, le monde est un endroit merveilleux où tout est vrai. Le père Noël vit au Pôle Nord, Peter Pan vole et la petite souris récupère les dents tombées. Puis petit à petit, on apprend que tout est faux et le monde perd de sa magie. Il devient quelque chose d'autre, moins facile, souvent plus terne. On grandit. Les adultes entretiennent ces mensonges, peut être par nostalgie, mais ils s'illusionnent avec d'autres choses : le pouvoir, l'amour, l'art, la religion. Le mensonge est peut être nécessaire pour vivre et la vérité à manier avec précaution. Voici des questions intéressantes à aborder à travers le cinéma, art de l'illusion et du mensonge par excellence, du faux-semblant, du trucage et du jeu. Un art qui trouve probablement sa vérité dans ses artifices.

The fallen idol (Première désillusion) que réalise le britannique Carol Reed en 1948 aborde ces thèmes de manière magistrale. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon, Philippe, fils de l'ambassadeur de France à Londres. Il vit dans cette grande demeure comme dans un monde de conte de fée, cavalant sans cesse d'un niveau à l'autre, solitaire, laissé à lui-même par ses parents si occupés. Connaissant les moindres recoins, il observe la vie des adultes, élève un orvet dans un trou de mur et se régale des récits du majordome Baines, récits d'aventures exotiques, de combats héroïques et d'animaux sauvages. Philippe voue une admiration sans bornes à Baines qui est bien sûr un homme ordinaire et sympathique, à l'étroit dans son costume d'adulte et qui trouve, en s'occupant du garçon un exutoire à son propre imaginaire. C'est aussi que Baines est marié à la gouvernante de l'ambassade, une de ces gouvernantes à la manière de la Mrs. Danvers du Rebecca d'Alfred Hitchcock. Autoritaire, frustrée, sadique, menteuse elle-même mais autrement, elle exerce sont petit pouvoir sur son mari et sur Philippe en véritable fasciste domestique.

Le scénario de The fallen idol est dû à Graham Greene. Le grand écrivain collabore deux fois avec Reed, sur ce film puis enchaîne sur The third man (Le troisième homme) juste après. Si l'on en croit les protagonistes, l'expérience fut bonne. On retrouve dans le développement de l'histoire les motifs favoris de l'auteur : mensonge, faux-semblants, manipulations psychologiques, mythomanie, et cette aspiration un peu désespérée à se sortir des rigidités d'une société aux valeurs faussées. Le film se focalise sur un moment dramatique qui va se résoudre en énigme policière. Le moment où les mensonges amusants de Baines et ceux, innocents, de Philippe, vont basculer dans les mensonges autrement dangereux des adultes. A l'occasion d'un voyage de ses parents, Philippe échappe à la garde de Mrs Blaine et découvre fortuitement le secret du majordome : il est amoureux d'une belle française, Julie, et envisage mollement de s'enfuir avec elle. Coincé, Blaine ment. Elle est sa nièce et ceci, et cela... Philippe bien sûr ne voit pas le changement de nature du mensonge que révèle la mise en scène et les complexes jeux de regards. Voilà nos héros en pleine fuite en avant et Philippe confronté à une terrible épreuve. Quand le couple provoque bien involontairement la mort de Mrs Blaine, la police débarque. Philippe, fidèle à son ami comme peut l'être un enfant, tente de le sauver en multipliant les mensonges. Puis conscient qu'il doit dire la vérité, il a tellement menti qu'il n'est plus cru. L'idole du titre qui s'écroule, c'est l'image d'un Blaine fort et aventureux. C'est aussi, sérieusement surévaluée, la valeur que l'on peut accorder à la vérité. Le spectateur est pareillement malmené dans ses certitudes puisque c'est en disant la vérité pour arranger les choses que Philippe risque de perdre son ami en faussant le réel. Car une vérité peut en cacher une autre. Et heureusement qu'il n'est pas cru.

Un sujet en or à la mécanique de pur suspense parfaitement huilée. Carol Reed sert ce récit d'une mise en scène somptueuse. Après Odd man out (Huit heures de sursis) en 1947 et avant The third man, il réalise un trio exceptionnel d'inventivité visuelle, de maîtrise et d'intensité dramatique, occupant d'une certaine façon la place laissée vacante par Alfred Hitchcock resté à Hollywood. Il adopte le point de vue de l'enfant pour nous faire partager sa vision du monde quotidien par un travail de caméra très mobile qui parcourt tout l'espace de l'ambassade, grande demeure classique aux multiples recoins. A l'extérieur, Reed alterne avec un égal bonheur les décors quotidiens (la pâtisserie où Philippe découvre le couple, le zoo) avec ceux déformés par la perception des personnages, héritage de l’expressionnisme, avec cette impressionnante scène de la fugue nocturne dans les rues brumeuses (forcément) de Londres. La scène est digne d'un film d'horreur gothique avec ses cadres déformés, plongées et contre-plongées, effets d'ombres très noires et très étirées. Reed filmera Vienne de la même façon l'année suivante. La photographie est cette fois signée du français Georges Périnal à qui l'on doit celle assez sublime de The Life and Death of Colonel Blimp de Michael Powell et Emeric Pressburger en 1943 et celle de leur version du Voleur de Bagdad en 1940 qui lui valut un oscar. Périnal a travaillé pour Jean Grémillon, René Clair, Jean Cocteau, Michael Powell, Charlie Chaplin et Otto Preminger, cela donne une idée du niveau d'exigence visuelle. Passé ce morceau de bravoure, le film déplace le point de vue de l'enfant sur le majordome. Quand la partie policière prend le pas, l'empathie que l'on porte au personnage de Blaine, nourrie de la délicatesse dans la description de sa romance avec Julie, déplace les enjeux. Nous nous attachons alors aux personnages adultes, à leur qualités et à leurs rêves d'adultes. Le suspense provoque également l'identification au couple adultère mais sincère d'autant que l’interprétation de Ralph Richardson et de Michèle Morgan (ah, ces yeux...) est virtuose. Reed reviendra sur la détresse du petit garçon à la toute fin pour un final un peu amer mais tempéré d'une pointe d'humour à travers les portraits des policiers excédés par le gamin.

Le jeune Bobby Henrey, parfait débutant choisi par Carol Reed, est remarquable dans le rôle de Philippe. Le rôle est complexe et ce n'est jamais facile de faire tourner un enfant. Prenant son temps (huit mois de tournage), Reed obtient un des grands portraits de l'enfance à l'écran. Sonia Dresdel est tout aussi parfaite en Mrs Baine, le genre de femme que l'on adore détester. Michèle Morgan donne beaucoup de présence au seul personnage stable de cette histoire, ce qui le met un peu en retrait. Il y a beaucoup à dire sur la performance de Richardson, tour à tout drôle, pitoyable, émouvant, courageux et lâche. L'acteur fait passer cette complexité par de subtiles nuances tout en conservant cette raideur qui sied à un sujet de sa gracieuse majesté qui plus est majordome. Son aspiration à une autre vie, sa capacité à être proche de l'enfant comme de la romantique Julie, sa passion véritable pour elle, sa façon de raconter des histoires comme si elles étaient vraies, en font un personnage d'une grande richesse humaine. The fallen idol est à tout point de vue un régal pour les yeux et l'esprit. Une œuvre majeure d'un cinéma britannique trop souvent négligé.

Photographies Rex Features

15:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol reed | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/01/2014

Hommage musical à Riz Ortolani

22:08 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : riz ortolani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/01/2014

Relax (1)

Gloria Grahame et Sterling Hayden sur le tournage de The naked alibi (1954) de Jerry Hopper. Photographie Universal

19:53 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/01/2014

1962 en 10 + 2 (autres films)

Une belle année 1962 à (re)découvrir sur Zoom Arrière. John Ford domine une dizaine de titres magnifiques suivis par de nombreux films tout aussi estimables avec une prédominance marquée de réalisations italiennes. Un cinéma alors plein de vitalité, tant dans le domaine des films prestigieux et ambitieux que dans celui d'un cinéma populaire plein d'éclat. Voici, au-delà du peloton de tête, dix images marquantes de cette année 1962, avec les chasseurs magnifiques et décontractés de Howard Hawks, Claudia Cardinale et sa valise, les cow-boys fatigués de Sam Peckinpah, Les titans de Tessari, Herbert H. Heerbert dans son incroyable maison de poupées, "Si j'aurais su, j'aurais pas venu", Anita Ekberg géante, la mélancolie jazz de John Cassavetes, l'enfer mythologique de Mario Bava, le plus beau film d'Arthur Penn, les gros bras et la robe diaphane de Virna Lisi, et la fantaisie médiévale de Nathan Juran. Photographies DR piquées un peu partout.

14:02 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sergio corbucci, howard hawks, john cassavetes, nathan juran, valério zurlini, federico fellini, mario bava, duccio tessari, arthur penn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2014

"L'arbre mort" de Joseph Morder - Un texte de Josiane Scoleri

Tourné en 1987, L'arbre mort de Joseph Morder sera présenté pour la première fois à Nice ce samedi 18 janvier 2014 en présence du réalisateur. Gérard Courant, l'ami de longue date, sera également présent pour Le journal de Joseph M., documentaire de 1999 qui lui est consacré.Un évènement organisé par les associations Cinéma Sans Frontières et Regard Indépendant

18 janvier 2014 - Séances à 18h00 et 20h30 – Cinéma Mercury – 16 place Garibaldi – Nice

L'arbre mort de Joseph Morder

Un film en blanc, bleu, noir avec quelques touches de rouge

Texte de Josiane Scoleri – Cinéma Sans Frontières

Avec L'arbre mort, nous sommes transportés dans la Côte d'Azur mythique, telle qu'elle restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les cinéphiles, entre Belle Époque et films de Hitchcock.Nous sommes en même temps dans les mélodrames hollywoodiens de la grande époque, chez Douglas Sirk ou Vicente Minelli, Couples flamboyants, belles dames énigmatiques et si élégantes, Décorum un rien guindé des belles demeures où évoluent comme dans un aquarium des familles distinguées et délicatement décadentes... Tous les lieux du films ont cette aura de « luxe, calme et volupté » qui rima longtemps avec French Riviera.. Et pourtant le film a été tourné en super 8, comme on imaginerait un rejeton inattendu de l'Arte Povera au cinéma...

Joseph Morder se plait à jouer avec les codes et à déjouer l'attente du spectateur. D'abord, par la non- linéarité du récit, et là nous sommes dans l'anti -Hollywood par excellence. Nous ne savons pas toujours si nous sommes dans le récit au présent ou dans celui de la mémoire ; Ensuite par un remarquable travail sur le son, la voix off et les dialogues, souvent en décalage. La voix off se superpose volontiers aux dialogues et les rend inaudibles ou presque. Et tout est dans ce « presque. ». qui renforce l'atmosphère de chaque scène en frustrant le spectateur qui espère un instant, par un regain d'attention, combler les lacunes ou les ellipses grâce aux échanges entre les personnages. Sans oublier l'intermède musical quelques part au milieu du film. Joseph Morder aime les voix de femmes et les chansons d'amour qui finissent mal dans les cabarets enfumés.

Mais peut être L'arbre mort est -il avant tout,un film sur la couleur et la lumière. Là encore, nous sommes sur la Côte d'Azur élue de tous les peintes du début du siècle :Matisse, Bonnard ou Dufy pour citer d' entrée de jeu les grands coloristes. Certains plans sont d'ailleurs directement inspirés de ces tableaux qui ont fait de la lumière leur véritable matière(cf la lecture de la lettre derrière les persiennes ou les scènes sur la Promenade des Anglais). Et très naturellement, avec cette sensibilité d'un homme qui a grandi dans le grand Sud, Joseph Morder joue avec subtilité des contrastes entre l'ombre et la lumière et va jusqu'à créer des ambiances de pénombres intimistes tournées à contre-jour (nous sommes très loin d' Hollywood dans la forme et pourtant si près de l'esprit du mélodrame déployant tous ses artifices pour que la pellicule vibre du magnétisme qui traverse les couples seuls au monde, entièrement absorbés d' eux mêmes).

Laura presque toujours en blanc, Jaime en noir dans les bleus de la mer et du ciel. Le film offre une palette réduite qui revient comme un leit-motiv et contribue fortement à l'unité formelle du récit... Les plans fixes se succèdent rapidement, les clins d'oeil au cinéma aussi. Le super 8 ,de par ses contraintes propres, accentue le côté livre d'images ou faux film d'amateur. Et le puzzle prend forme peu à peu sous nos yeux. Et la Côte d'Azur devient le lieu de toutes les escales comme de la destination finale, quelque part en Amérique latine, dans une fluidité sans faille.

C'est là que le rouge va entrer en scène. Rouge de la passion amoureuse bien sûr, (d'ailleurs la jeune fiancée délaissée porte une robe bleu un peut éteint à pois blanc) mais aussi - et de manière plus surprenante – rouge de l'ardeur révolutionnaire.. Cette trame tardive vient ajouter une dimension totalement inattendue à ce qui était jusqu'ici la belle histoire stylisée d'un coup de foudre. La narration acquiert une profondeur soudaine et introduit pour la première fois des personnages autres, qui n'appartiennent pas au cénacle. D'abord l'ami en rupture de ban qui s'est retiré du monde et qui porte d'ailleurs un pull rouge – c'est la première fois que cette couleur apparait à l'écran - puis les domestiques qui sont les premiers à connaître la nouvelle du coup d’État et à l'annoncer aux maîtres.

Le réel qui avait été si minutieusement tenu à l'écart fait violemment irruption avec le texte du communiqué de presse diffusé à la radio. A la fois grotesque et sinistre, il pourrait parfaitement être celui de Pinochet ou de Videla au moment du putsch, dans leur obsession de l'ordre et de la morale catholique. Tout d'un coup le film bascule et s'accélère, L'espace d'un instant nous ne savons pas à quelle bifurcation, à quel retournement nous allons avoir droit. Mais nous pouvons faire confiance à Morder. Il tient bon la barre et veille au grain. Bien vite nous retrouvons nos deux amants qui courent éperdus, elle en rouge, lui en noir. Des retrouvailles oh combien romantiques,certes mais s'agit-il d'une fuite, sont-ils en danger ? Des coups de feu retentissent, Nous sommes au cimetière, la mort rôde. L'arbre mort prend des faux airs de film à suspens sur toile de fond politique, qui l'eut cru? La maestria du réalisateur est tangible dans cette rupture de rythme aussi soudaine que fugace, car très vite tout s'apaise. Le mélodrame reprend tous ses droits. Les amants se sont retrouvés pour ne plus se quitter. La voie de l'amour est libre.

Et pour boucler la boucle, la scène finale est le contre-point parfait de la si belle scène dans la chambre aux volets clos : à une lettre d'amour conjugal raisonnable et prévisible lue dans un intérieur douillet protégé d'une trop forte lumière et d'une trop grande chaleur répond une lettre de rupture plutôt froide lue dans la grisaille d'un square parisien. Sous ses airs modestes, L'arbre mort se révèle être une grande et subtile leçon de cinéma.

00:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : joseph morder | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2014

Les indiens ne sont plus très loin

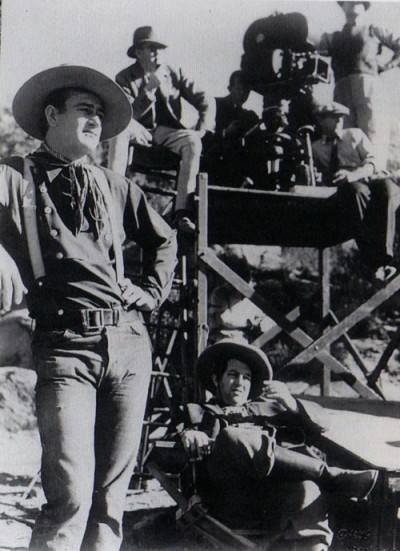

Tournage de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939).

06:06 Publié dans Acteurs, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, john wayne, andy devine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/01/2014

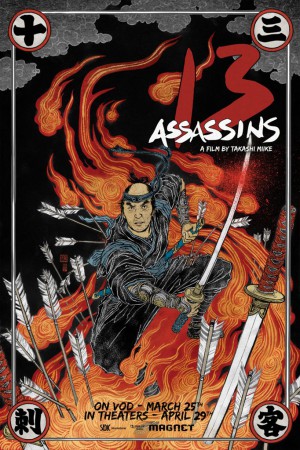

13 assassins

Jūsannin no Shikaku (13 assassins) - Un film de Takashi Mike - 2010

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Du réalisateur nippon Takashi Miike, je connais mal la carrière prolifique. Sorte de Quentin Tarantino au soleil levant qui tournerait plus vite que son ombre, il a construit sa réputation sur une accumulation de films un peu cinglés, puisant largement dans le cinéma de genre. Sa mise en scène allie un côté clinquant à une certaine virtuosité technique et un goût prononcé pour la provocation. J'avoue ne pas avoir été convaincu par Ôdishon (Audition – 1999) et sa violence au sadisme complaisant, et être resté dubitatif devant sa variation sur le western italien, Sukiyaki western Django (2007) inspiré du maestro Sergio Corbucci. Et oui, certains japonais ont une passion pour le genre, sans doute le côté samouraï des héros. Toujours est-il que ces dernières années, sans renoncer à ses premières amours, Takashi Miike s'est lancé dans de nouvelles versions de classiques du cinéma japonais avec ces 13 assassins qui revisitent Les 13 tueurs de Eiichi Kudō, un film de 1963, et Ichimei (Hara-Kiri, mort d'un samouraï – 2011) qui reprend en couleurs et en relief le film de Masahi Kobayashi de 1962. Pour ce dernier film, Miike se voit sélectionné en compétition officielle à Cannes, une première pour un film en 3D. Changement de braquet pour le réalisateur qui ralentit le rythme de ses tournages et donne deux œuvres plastiquement superbes, ambitieuses, respectables et respectées.

Les 13 assassins qui nous intéressent ici, enfin moi c'est fait, vous j'espère que cela se fera, n'a pas bénéficié d'une véritable sortie en salle, ce qui est dommage. Le film garde encore quelques traces du Miike provocateur, notamment à travers le personnage sadique du seigneur Matsudaira Naritsugu et d'une jeune villageoise horriblement mutilée dans la tradition du Divin Marquis. Mais c'est peu en regard du souffle épique et de l'ampleur de la mise en scène de l'ensemble. Jūsannin no Shikaku fonctionne sur un schéma éprouvé, celle du petit groupe de spécialistes chargés d'une mission à hauts risques, entre les 14 amazones et les 7 samouraïs. Le futur shogun étant un bel enfant de salaud, un haut dignitaire du régime charge le sage Shinzaemon de réunir une équipe pour l'éliminer discrètement et dans le respect des hiérarchies rigides et des subtils jeux de pouvoir du Japon des années 1840. Cette mission si vous l'acceptez, ni vous ni vos hommes ne serez couverts. Shinzaemon réunit onze hommes prêts au sacrifice de leur vie pour faire la peau à Naritsugu au cours d'un voyage officiel. Comme dans le film d'Akira Kurosawa, le numéro 13 sera un électron libre, inattendu et capital, un chasseur qui, sauvé par notre groupe, les guidera en retour à travers une impénétrable montagne. Recrutement, préparation, voyage, escarmouches, embuscades et grand combat final, le scénario de Daisuke Tengan qui n'est autre que le fils de Sohei Immamura pour lequel il a écrit les trois derniers films, est linéaire. Tout est dans le détail, le style et le traitement.

De par l'ampleur du combat final, Jūsannin no Shikaku se rapproche beaucoup du classique de Hong Kong, Beach of the war gods réalisé en 1973 par Jimmy Wang Yu qui joue également le rôle principal. La scène représente un bon tiers du film et laisse littéralement sur les genoux. C'est une sorte de danse de mort, un déchaînement de violence filmé comme un monstrueux ballet ou comptent les mouvements des groupes, les 13 contre les centaines de soldats de Naritsugu, et les mouvements des corps. Sauts, roulades, parades, chutes, on pense plus à un Gene Kelly armé d'un sabre qu'à autre chose. Ceci est renforcé par une bande son saturée de cris, de râles, des sifflements des armes et des déchirements des chairs. Pourtant la distance, historique, exotique, et la démesure même du spectacle désamorcent le potentiel côté malsain de cette violence stylisée comme chez Wang Yu, Chang Cheh ou Sergio Corbucci, et permettent d'en jouir sans entraves. D'un autre côté, le regard porté par le réalisateur sur ses personnages, notamment à travers le regard du noble Shinzaemon, font la critique de cette violence comme chez Kurosawa ou Sam Peckinpah. C'est un équilibre délicat que l'on pouvait penser difficile à tenir de la part de Miike, mais il y parvient avec élégance et lucidité.

Sous l'apparence classique d'un film léché (la photographie de Nobuyasu Kita, les cadres au millimètre, le montage de Kenji Yamashita dont le tempo s'emballe pour le final, les moyens confortables), Miike se livre à un portrait au vitriol d'une époque condamnée à disparaître. Cette société est paralysée par ses codes trop rigides et elle enfante des monstres comme Naritsugu qui utilisent ses valeurs pour les dégénérer et exercer leurs pires instincts. Le futur shogun ne se cache même pas de mépriser ces valeurs qui lui assurent l'impunité. Face à lui guerriers et politiques n'ont que l'honneur et le respect à la bouche mais les pratiquent à géométrie variable. Naritsugu massacre et torture, pousse au suicide rituel, sans que personne ne puisse agir sinon au prix de sa propre vie. Dans un tel monde pourri de l'intérieur, le respect authentique des codes comme le pratique le groupe de Shinzaemon ne peut que mener au sacrifice sans même la consolation de la reconnaissance, sinon de sa propre conscience. Miike exprime tout ceci en des images fortes comme lors de la constitution de l'équipe, les manières très intériorisées dont les samouraïs expriment leur fidélité et leur admiration pour leur maître, cruelles lors de l'ultime confrontation entre Shinzaemon et son ancien ami et élève Hanbei, lié par son service au maléfique Naritsugu. Miike fait passer la relation profonde entre les deux hommes et le déchirement de celui qui n'arrive pas à surmonter ce lien déviant pour se ranger au côté de l'amitié vraie. Là encore passe le souvenir des relations entre les personnages de Peckinpah.

Et comme chez Kurosawa, c'est du treizième élément, la pièce rapportée par hasard, que va s'exprimer la conviction profonde du réalisateur. Miike dépasse les discours sur l'honneur et le reste en donnant une voix aux véritables opprimés. Dans ces jeux complexes de pouvoir et de domination, ce sont les petites gens, les paysans, qui toujours souffrent en silence. Ici, il y a Koyata, le chasseur, un homme des bois, un sauvage, un libertaire dans l'âme, fantasque et plein d'humour, coureur de jupons à la saine sexualité. Il s'oppose ainsi à Naritsugu qui ne jouit que de la douleur, comme aux autres personnages qui sont abstinents, à l'exception notable de Shinroukuro, neveu de Shinzaemon et présenté comme un jouisseur ayant rejoint l'équipe pour trouver une sorte de rédemption. Koyata se bat sans armes ni code de l'honneur, il n'est pas samouraï, mais n'en est pas moins efficace. La langue bien pendue, il met directement les gens face à leur contradictions et n'a guère plus de considération pour les 13 assassins que pour leur cible, se rangeant aux côtés des premiers uniquement parce que leur cause semble désespérée et que cela l'amuse. La conclusion du film pourrait reprendre celle de celui de Kurosawa : «Ce n'est pas nous qui avons gagné, ce sont les paysans», mais exprimée cette fois par l'un d'entre eux avec une bonne dose d'ironie. Koyata a toute la sympathie de Miike (Shinroukuro aussi dans une moindre mesure), il représente le monde moderne qui rejette sans un regret tout ce Japon féodal qui s'auto-détruit dans l'apocalypse finale. Il est assez tentant de faire glisser cette lecture à notre époque moderne et aux nouvelles féodalités, on y retrouve sans peine le côté iconoclaste du réalisateur quand à la vision son pays.

La portée du film est néanmoins atténuée par le schématisme de certains personnages, en partie pour des questions de durée. Le film proposé par la belle édition Métropolitan Vidéo est la version internationale de 126 minutes alors que la version d'origine en fait 141. Les scènes supplémentaires que l'on peut découvrir n'apportent pourtant pas grand chose de plus. Et puis 13 personnages, c'est beaucoup. Il fallait sans doute choisir. Malgré de beaux efforts dans la première partie et le jeu impeccable de tout le monde, Miike sacrifie certains développements psychologiques à l'ivresse d'un cinéma d'action somptueux où le plaisir de image et du mouvement se donne libre court.

Photographies Toho / Source Allociné

11:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : takashi miike | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |