18/06/2014

Le trio infenal

14:14 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio léone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2014

Les salisseurs de mémoire en couleurs

J'ai voulu profiter des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie pour donner à ma fille une première approche de ce que fut la seconde guerre mondiale. L'occasion était belle, il y a pléthore de documentaires et je n'allait pas la traumatiser si jeune avec le film de Steven Spielberg. Nous nous sommes donc installés en famille le 6 juin (non, pas à l'aube) devant 6 juin 44, la Lumière de l’aube de Jean-Christophe Rosé sur France 2. Mauvaise pioche ! Ce film est une horreur à plusieurs niveaux. La première et la pire pour moi est qu'il est composé d'images d'archives colorisées. Je vais sans doute me répéter par rapport à mon coup de gueule sur Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle en 2009. Mais quand je lis les critiques enthousiastes et des phrases comme « la colorisation des images renforce encore la tension » (Le Nouvel Observateur), j'ai les poils du dos qui se hérissent et je ne cesserais de dénoncer un procédé aussi hideux esthétiquement que malhonnête moralement.

De quoi de la colorisation ?!

Il faut donc rappeler ici que si le noir et blanc est lié à la technologie de l’époque, il en est aussi la marque et fait partie intrinsèque du document filmé. Il faut rappeler que les opérateurs étaient rompus à l'utilisation de ces couleurs et les travaillaient en conséquence. Peut être même que certaines aimaient cela. Il faut aussi rappeler que la couleur existait et que certains réalisateurs ont tourné, John Ford et Georges Stevens par exemple, en couleurs sur divers théâtres d'opération. Ces couleurs, rappelons-le, sont très différentes de nature (ce sont des pellicules Kodachrome ou Agfacolor) de celles d'une colorisation numérique. Il suffit de regarder The battle of Midway de Ford, tourné en 1942, pour s'en convaincre. Dans 6 juin 44, la Lumière de l’aube, le réalisateur insère quelques unes de ces images d'origine et elles jurent par leur beauté et leur fraîcheur avec le coloriage pitoyable de 2014. Pitoyable oui, car il faut rappeler encore que ces couleurs numériques sont laides. Les visages sont tous cireux, les rouges et bleus vifs sont ternes, les plans d'ensemble bavent. Il faut rappeler que, par principe, on ne connaît pas les couleurs d'origine (et oui, c'est du noir et blanc) et qu'il y a donc interprétation. Que penser de l'éthique de ceux qui mettent du rouge ou du vert là où il y avait peut être du bleu ou de l'orange ? Il ne s'agit pour moi, ni plus, ni moins, que de la dénaturation de documents historiques pour les motifs commerciaux que l'on sait. Exception amusante, l'extrait de La bataille du rail (1944) de René Clément, fiction, est conservée en noir et blanc. Le pire arrive à la fin, quand le commentaire en guise de conclusion parle de la colorisation en disant que ce n'est pas bien grave. Alors pourquoi l'avoir fait ? Bien sûr que c'est grave ! Au prétexte que de mettre l'Histoire au goût du jour ? Il se trouve que le goût du jour est un goût de chiotte.

Les autres aspects du film ne valaient guère mieux. Musique inutilement dramatique tartinée au kilomètre, commentaire terriblement mélodramatique dit par Samuel le Bihan qui faisait de la peine quand il prononçait les mots anglais. Gros effets. La structure éclatée ne rendait pas très clairement les événements d'une histoire complexe et il a fallu expliquer bien des choses à ma fille. Et puis quelques erreurs factuelles (Pas entendu parler des français de Kieffer).

Avec ça j'ai enchaîné avec Les Survivants d’Omaha Beach de Richard Dale. On retrouvait les mêmes images d'archives, cette fois en noir et blanc respecté. Les témoignages des témoins étaient sobres et émouvants. Hélas, le film verse dans l'abominable docu-fiction. Les scènes de fiction ont beaucoup trop vu le film de Spielberg et sont atroces. Cerise sur le gâteau, il y a d'affreux effets dans le style jeu vidéo avec des mouvements avant depuis les barges de débarquement jusque dans les canons de mitrailleuses allemandes. Obscène pour utiliser un mot de poids.

De rage, le lendemain, j'ai montré à ma fille The longest day (1962), le film orchestré par Darryl F. Zanuck. Malgré ses limites, quelques fantaisies et quelques longueurs, c'est un film qui faisait le choix du noir et blanc pour mieux insérer des archives. Un film qui respectait les langues des différents protagonistes. Un film qui avait le mérite de bien poser les choses avec cette clarté propre à un certain cinéma américain. J'ai revu John Wayne balancer sa tasse de café dans la salle des parachutes et je me suis calmé.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Sur le rail

Amicalement dédiée au bon Dr Orlof, Mireille Darc sur le travelling géant de Week-end (1967) de Jean-Luc Godard. En attendant 1967 sur Zoom Arrière. Source Pour 15 minutes d'amour.

12:27 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mireille darc, jean luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2014

1966, c'est maintenant !

Sur Zoom arrière, nous sommes en 1966 et Orson Welles domine une jolie collection de beaux films avec sa plus belle rêverie épique et Shakespearienne, Falsatff. derrière lui, le Ford ultime, la Deneuve chez Polanski, Bresson et son âne, le doublé de Sergio Leone, le Has à tiroirs et Kurosawa lui aussi sur les pas du grand Will. mais 1966, c'était aussi une grande année de cinéma populaire mêlant fantastique, western baroque, aventure et mélodrame. Le spectateur ravi croisait le visage de Barbara Steele, le cercueil de Django, le regard brûlant de Christopher Lee, le bikini préhistorique de Raquel Welch, la chevalerie de Charlton Heston, les amours contrariées du Dr Jivago, les zombies de Gilling et la fantaisie de Rappeneau. C'était la vie de château en salles.

05:49 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2014

Borzage, encore un peu...

17:14 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2014

Borzage en quatre films (5)

The river (La femme au corbeau)

La neige, l'eau, le couple, le miracle, l'érotisme sont de la partie de The river mais je n'aurais pas à me répéter une quatrième fois. Cette nouvelle collaboration entre Frank Borzage et Charles Farrell est sensiblement différente des trois films précédents. Tout d'abord, cela tient au remplacement de Janet Gaynor par Mary Duncan pour le rôle féminin. Cette actrice somptueuse campe avec Rosalee un personnage plus femme, plus dense, une femme désirante et assurée. Farrell conserve à son personnage un côté juvénile qui sera l'un des ressorts de l'histoire (« Tu n'est qu'un garçon et je n'ai connu que des hommes » lui jette Rosalee). L'enjeu du couple ne sera plus l'éveil de la féminité déjà épanouie mais le retour à une certaine innocence, la renaissance de sentiments perdus dans l'amertume d'une vie que l'on devine difficile. Audacieux, Borzage inverse les stéréotypes et substitue pour la scène de rencontre, plutôt que l'image classique, celle de la femme habillée qui contemple l'homme se baignant nu dans la rivière. C'est elle qui séduit directement lors d'une scène amusante où ils comparent leurs tailles respectives, la femme embrassant le grand dadais au corps athlétique, se collant à lui de dos, puis de face. Des moments que le mélange de délicatesse et de franchise du réalisateur rendent délicieusement troublants. Et puis nous étions dans une période où le code Hays n'était pas encore en vigueur. Visuellement, Borzage fait ce film en partie à l'extérieur, même s'il s'agit d'un terrain du studio. Il fait construire une ville minière tout en verticales, qui aura peut être inspiré à John Ford la ville de How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941). On respire dans The river à plusieurs reprises l'air frais du dehors.

Mélodrame toujours, le scénario de Dwight Cummins et Philip Klein, d'après le roman de Tristram Tupper encore suit la descente de la rivière par Allen John Spender (Farrell) dans une péniche construite de ses mains. Dans la ville au cœur d'un pays sauvage, Rosalee attend son amant, Marsdon, envoyé en prison pour avoir tué un rival amoureux. Jaloux compulsif, il laisse Rosalee à la garde d'un corbeau, d’où le titre français. Attirés l'un par l'autre, Allen John et Rosalee se retrouvent isolés pour l'hiver dans la ville désertée. Bousculé par le désir, Allen John devra faire la preuve de son amour pour régénérer les sentiments engourdis de sa compagne. {The river} doit s'apprécier aujourd'hui d'une manière différente que lors de sa sortie. Longtemps considéré perdu, le film reste amputé de son début et de sa fin. Du coup, le sens en change. Le climax répondant à ceux des films précédents n'est pas le sauvetage de la femme par l'homme dans le tourbillon de la rivière, motif qui revient comme une menace tout au long du récit, mais le sauvetage de l'homme par la femme. Dans une scène hallucinante et magnifique, Allen John veut prouver son amour en abattant des arbres en pleine tempête de neige et en chemise. « Je te couperais assez de bois pour que tu n'aies plus jamais froid » défie-il. Rosalee récupère le corps frigorifié de son amoureux inconscient avec l'aide d'un colosse simple d'esprit et amical. Pour le sauver, elle réchauffera Allen John de son corps, ouvrant son peignoir et se glissant contre lui pour partager sa chaleur. Elle réalise ainsi le miracle tout en (s')avouant son amour. Sans préjuger de ce qui manque, The river se tient très bien sous cette forme. Le film acquiert une pureté et une densité inédite en recentrant l'histoire sur l'essentiel (Marsdon disparaît presque complètement), tout en conservant son potentiel d’étrangeté avec ce mystérieux et inquiétant corbeau. Le bouleversement des rôles féminins et masculins lui donne une originalité inédite. La mise en scène toujours magistrale de Borzage sort renforcée du fait que seules les copies muettes ont survécu. Le hasard, c'est connu, fait bien les choses.

Je n’hésite pas à conclure en insistant sur le caractère indispensable des ces quatre films qui ne pourront que transporter de joie l'amoureux véritable du cinéma. Le coffret réunit par Carlotta Films bénéficie du travail de Hervé Dumont, qui a supervisé le coffret et intervient longuement sur chaque film avec une mine d'informations et une connaissance pointue du maître. Les quatre films sont accompagnés d'un ensemble riche : livret, entretien audio avec Frank Borzage, intervention de l'historien du cinéma Michael Henry Wilson, galeries photographiques et trois films de télévisions réalisés au milieu des années 50 qui montrent que, comme à la même époque John Ford, Allan Dwan ou Alfred Hitchcock, ces géants de Hollywood savaient investir le petit écran en plein essor.

Photographies : Fox

A lire également sur DVDClassik

15:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/06/2014

Borzage en quatre films (4)

L'isolé (Lucky star)

Lucky star sera le dernier film de Frank Borzage avec son duo vedette. S'il nous offre une nouvelle variation sur les mêmes thèmes, le réalisateur choisit cette fois un contexte tout à fait différent. Après les villes d'Europe fantasmées, Lucky star se déroule dans l'Amérique rurale profonde, l'Americana traditionnelle issue en droite ligne des pionniers. Visuellement, Borzage et son équipe déploient de nouveau toutes les ressources d'un travail en studio exceptionnel avec d’impressionnants décors en trompe l’œil de Harry Oliver noyés de brumes ou de neige, d'où le ciel est quasi absent. La scène d'ouverture qui voit l'éveil de la ferme à l'aube est d'une beauté qui n'a d'équivalent que chez Murnau. Paradoxe, il naît au sein de ces artifices un réalisme pointilleux à travers le soin apporté aux costumes, aux objets et aux moyens mis en œuvre pour recréer la nature (La neige dans la dernière partie). J'imagine que Borzage, en terrain de connaissance, était délivré de « l’exotisme » européen. Charles Farrell est Timothy Osborn travaille sur les lignes électriques. Nous sommes en 1917, il part à la guerre avec ses collègues et son chef, le vaniteux Martin. Janet Gaynor incarne Mary Tucker, fille d'une pauvre paysanne dont le mari est décédé. Mary possède la vitalité espiègle de la gamine des rues de Modern times (Les temps modernes – 1936) de Charlie Chaplin. Timothy revient de guerre paralysé des jambes et se retrouve isolé dans un fauteuil roulant. Il va nouer avec Mary une relation d’abord quasi paternelle ou comme un grand frère, ce qui nous vaut quelques scènes de comédie où il décrasse sa sauvageonne d'amie. Ce faisant, il a la révélation de la jolie femme qu'elle est devenue tout en la révélant à elle-même. Plusieurs de ces scènes dégagent une sensualité directe et enthousiasmante, comme celle où Timothy envoie la jeune fille se laver sous une cascade et détourne pudiquement les yeux devant la femme. Borzage a une approche franche de la sexualité, s'avançant sur un terrain délicat puisqu'il évoque les implications du handicap et celles du mariage forcé.

Car bien entendu, la mère de Mary n'entend pas laisser sa fille convoler avec un paralytique et lui préfère Martin. Le couple va devoir se battre contre la pression sociale, le désir de respectabilité de la mère qui veut pour sa fille un « beau mariage » et les manigances de Martin. Si ce dernier est dépeint comme un salaud intégral dans la tradition du mélodrame, Borzage sait nuancer la dureté de la mère en montrant sa sincérité. Meurtrie par la vie, la mère veut éviter le même sort à sa fille. Mais elle ne peut comprendre la force de ses sentiments pour Timothy. Borzage évite là tout manichéisme. La structure du scénario de Sonya Levien à partir de "Three Episodes in the Life of Timothy Osborn" de Tristram Tupper se coule sur celle des films précédents, et le miracle final prend cette fois la forme de la course éperdue de Timothy dans la campagne balayée par une tempête de neige, réussissant à se tenir sur des béquilles, puis les envoyant valser en retrouvant in-extremis celle qu'il aime. La caméra de Borzage se fait aérienne, traversant les immenses décors du studio, lyrique dans un crescendo d'émotion, aussi puissante d'expressivité que pour Seven Heaven.

Photographies © Fox

17:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/06/2014

Borzage en quatre films (3)

Street angel (L'ange de la rue)

Dans Steet angel, nous passons de Paris à Naples en restant en studio. Janet Gaynor y est Angela, pauvre et dévouée à sa mère malade, bientôt mourante. Pour payer les médicaments Angela s'essaye à la prostitution. Si ce n'est pas du mélo ! Mais cela ne marche pas, la mère meurt et Angela fuit la police dans les ruelles napolitaines dont l’expressionnisme rappelle Métropolis et Caligari : ombres, dédales, recoins, escaliers. Angela se sauve grâce à un cirque miteux, devient danseuse et fini par rencontrer Gino joué par Charles Farrell. Il est peintre et tombe raide de la jeune fille. Il fait alors son portrait, non pas telle qu'elle s'imagine ni telle qu'elle nous apparaît sur l'écran, mais telle qu'il la voit. Sublime. Il y a là de la part de Frank Borzage une véritable déclaration d'intention – un manifeste. Son cinéma n'a que faire du réalisme, de l'ordinaire, seule compte la vérité des sentiments et l’extraordinaire de l'Amour. Ce qu'il filme, comme Gino peint, c'est un paysage mental, celui dans lequel naît, grandit et lutte l'amour de son couple de héros.

Des épreuves donc, liées au passé d'Angela qui la rattrape sous la forme d'un carabinier d'opérette mais perspicace. La loi, c'est la loi, mais il va lui laisser un dernière heure, le temps d'une scène déchirante, pour faire ses adieux à Gino qui ne se doute de rien. Avant cela, le scénario de Marion Orth qui adapte la pièce Cristilinda de J. Monckton Hoffe, reprend des motifs de Seventh heaven. Le couple fait l’expérience de la vie commune dans un improbable appartement bohème hors du monde. Nouvelle occasion pour Borzage de ciseler des petits riens délicats : elle lui enlève ses bottes, il fait chambre à part, gentleman, ils sont ensemble. Si Angela est éperdue d'admiration pour son homme, Gino est d'une tendresse quasi enfantine, se blottissant contre elle tout en la protégeant de son imposante carrure. C'est pourtant à la femme fragile que revient le plus dur. En affrontant son passé, l'assumant en adulte, elle risque son amour pour payer sa dette au prix du mensonge.

Sans atteindre le sommet lyrique du film précédent, Street angel s'achève par une scène poignante qui mêle de nouveau révélation au sens religieux et miracle, un miracle qui, s'il a lieu dans une église, n'en est pas moins un miracle laïque, un miracle de la Vie, de l'Amour et de l'Art. C'est le tableau de Gino représentant sa vision d'Angela, à la trajectoire complexe (vendu, travesti, enjeu d'une escroquerie), qui va toucher l'homme au cœur au moment suprême en lui évitant de commettre l'irréparable. Gino se souvient alors qu'il avait su voir Angela au-delà des apparences. Ce tableau, c'est la vérité de la femme et c'est aussi un mensonge (on l'a fait passer pour l’œuvre d'un ancien maître). Il se charge alors symboliquement de ce qui mine le couple et, redécouvert par Gino, lui ouvre les yeux sur la vérité d'Angela. C'est magistral.

Photographies : A certain cinéma et Fox (DR)

(à suivre)

00:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2014

Borzage en quatre films (2)

Seventh heaven (L'heure suprême)

Les films de Frank Borzage relèvent la chimie, ou plutôt de l'alchimie puisque son cinéma transforme le plomb du quotidien en or de la passion. Il y est donc question de mélange et de réaction, de sublimation et d'élévation avec la nuance mystique que cela comporte sans pour autant céder à l'hallucination. Au cœur de la réaction : le couple. Deux éléments hétérogènes qui vont détonner. Borzage, c'est l'expérience alchimique du sentiment amoureux. La transfiguration par la passion. Le cadre, c'est celui du mélodrame, le vrai sans la plus petite trace d'ironie ou de cynisme. Seventh heaven est le film matrice de ces chefs d’œuvres d'une époque qui voit le passage du muet au parlant. C'est le film qui assure le succès et le renom de son auteur, celui où il affirme son style et cristallise autour de lui une équipe créative admirable. C'est pour ce film tiré d'une pièce de Broadway que Borzage crée le couple mythique formé de Janet Gaynor, alors une débutante qu'il impose contre les grandes vedettes du moment, et de Charles Farrell tout aussi novice. Le couple fera dix sept films ensemble dont trois avec Borzage. L'heure suprême du titre français est onze heures tapantes, celle où Chico et Diane s'isolent pour penser l'un à l'autre, étreignant dans leurs mains les médailles pieuses de trois sous qui leur ont servi d'alliance, et répètent comme un mantra « Chico, Diane, paradis».

Ascension. Chico est égoutier à Paris. Quoique jeune, fort et beau, il touille toute la journée les canaux avec son ami « le rat ». Il est une force qui va, optimiste et d'une confiance inébranlable en lui « Je suis un type formidable » lance-t-il aux quatre vents. Diane est une jeune orpheline qui vit avec sa sœur, une teigne qui la fouette, il faut voir comment. Diane est la pure jeune fille, femme-enfant au visage de sainte ou d'innocente héroïne sadienne. Même si ce n'est pas clairement exprimé, les deux femmes survivent en se prostituant. Débarque un riche couple d'oncle et tante venu pour les aider. Diane, incapable de mensonge, leur avoue les expédients auxquels elles ont eu recours. Oncle et tante outrés les abandonnent, déclenchant la fureur de la sœur qui poursuit Diane à coups de cravache dans les rues. La caméra de Borzage s'envole dans le décor pour suivre cette scène impressionnante de violence. Surgissant de son égout comme un héros mythologique, Chico sauve Diane et la déclare sa femme pour donner le change à la police. Du coup, il est obligé, malgré son mépris affiché, de l'emmener chez lui et de la garder un temps. C'est ce qui déclenche le processus amoureux. Les deux êtres vont se transfigurer, se révéler l'un à l'autre et à eux-même. Diane va vaincre sa peur et se transformer en femme, Chico va découvrir sa délicatesse et se dépouiller de son égoïsme.

Ascension. Dans une scène inoubliable, long travelling ascendant dans la cage d'escalier, Chico fait monter Diane chez lui, au septième étage d'un immeuble parisien rêvé qui inspirera sans doute René Clair et Marcel Carné (alors critique enthousiaste du film). La vaste mansarde est d'un romantisme fou et pour le couple l'écrin paradisiaque où leur couple va éclore. Un monde à part sous les étoiles et le ciel de Paris. Dans un premier temps, avec tendresse et finesse, Borzage décrit l'invention d'une vie commune, les gestes du respect de Chico pour Diane, les attentions de Diane pour Chico. Elle lui fait le café le matin et, dans une courte scène à l'érotisme troublant, s'enveloppe dans sa veste dont elle vient de recoudre un bouton. C'est très beau. C'est la quintessence de l'expressivité du cinéma muet. Dans un second temps, le monde extérieur se rappelle au bon souvenir des personnages et ils vont devoir traverser une série d’épreuves initiatiques qui vont éprouver leur amour : la guerre, la séparation, la mort. Ce qui est remarquable chez Borzage, c'est qu'il emprunte à un mysticisme religieux pour le remettre à l'échelle du couple. Comme le note Hervé Dumont, le couple est auto-suffisant chez Borzage et sa force est telle qu'il réinvente le monde autour de lui, repoussant les forces spirituelles et sociales établies : l'église, l'armée, la police, la bourgeoisie. Sans le côté provocateur, {Seven heaven} est proche en cela de l'Age d'or (1930) de Luis Bunuel. Il y a bien un curé sympathique, mais il est vite dépassé par ce qui se joue entre Chico et Diane. Il donne les médailles pieuses, mais sans réaliser la valeur qu'elles vont prendre, une valeur qui sera celle que le couple décide de leur donner. Quand le couple s'unit, il organise la cérémonie seul, échangeant vœux et médailles sans prêtre ni officier d'état civil.

Épreuves, Diane apprend à marcher sur une planche posée entre deux immeubles au dessus de la rue. Plus tard elle devra affronter sa sœur revenue la faire chanter. La guerre qui éloigne Chico sera le plus grand défi du couple. Une guerre si haïssable que le réalisateur demandera à son ami John Ford de tourner la scène de bataille. Chico et Diane vont conjurer le malheur par ce rendez-vous spirituel. Guerre et Mort seront vaincus par l'Amour. Le film atteint à travers cette exaltation de l'Amour fou une véritable subversion, une poésie libertaire d'autant plus réjouissante qu'elle n'est jamais lourde, jamais ostentatoire. Elle naît de la mise en scène qui sublime le quotidien : Diane apparaissant en robe de mariée dans l'encadrement de la fenêtre comme une révélation. Borzage déploie des trésors de finesse et d'humour et il amène ses acteurs à un jeu épuré qui sonne juste à travers le temps. Ses élans, s'ils ne sont jamais retenus comme lors de l'incroyable scène finale qui donne à voir un véritable miracle, emportent l'adhésion par leur force de conviction et la virtuosité de la réalisation. Le spectateur marche, court, vole aux côtés de Chico et Diane.

Photographies : A certain cinéma et Fox (DR)

(à suivre)

00:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2014

Borzage en quatre films (1)

Introduction

Texte pour Les fiches du Cinéma

Il existe un document publicitaire étonnant de la Fox à la fin des années 20 qui présente ses réalisateurs vedettes. Il y a là John Ford, Allan Dwan, Raoul Walsh, le jeune Howard Hawks, Friedrich Wilhelm Murnau et puis Frank Borzage. Voilà qui donne à réfléchir sur ce que devait être l'ambiance de travail, les échanges et les connexions souterraines au sein de cet Olympe du cinéma. Voilà quel était le creuset créatif dans lequel évoluait Frank Borzage, réalisateur un peu oublié dont chaque œuvre découverte renforce l'idée qu'il est de tout premier ordre. Borzage c'est d'abord l'ampleur d'une carrière. Comme Ford, Walsh ou Dwan, son parcours épouse la trajectoire du Hollywood des grands studios. Il est là au tout début, accessoiriste et acteur pour Thomas H. Ince dès 1913 puis passe rapidement à la mise en scène. Borzage fera partie de ces réalisateurs formés à l'école du muet et qui portent cet art à son point de perfection à la fin des années vingt. Il négocie pourtant la transition du parlant sans problème majeur et ne cesse de tourner avec des fortunes diverses jusqu'à la dislocation du système à la fin des années cinquante. Il signera (en co-réalisation avec Edgar G. Ulmer et Giuseppe Masini) avec L'Atlantide, film franco-italien de 1961, son dernier travail, refermant ainsi une œuvre de plus de deux cent films dont beaucoup sont perdus ou oubliés.

Franck Borzage et ses acteurs sur le plateau de Seven heaven

John Ford admirait Borzage, ce qui devrait me suffire. Le frère de Franck, Danny, était un régulier de la John Ford's stock company où il jouait de l’accordéon sur les plateaux de tournage. Je me souviens avec ravissement de la révélation de Three Comrades (Trois Camarades - 1938) et de The mortal storm (1940), une œuvre rare et poignante qui s'attaquait au nazisme de l'intérieur à travers le portrait d'une famille allemande. L'occasion est donc belle de se plonger dans le coffret édité par Carlotta contenant quatre films à tomber, excitants et vibrants, sommets de sa période muette. Seventh heaven (L'heure suprême – 1927), Street Angel (L'ange de la rue – 1928), Lucky Star (L'isolé – 1929) et The River (La Femme au corbeau – 1929) constituent une tétralogie de l'Amour fou selon Frank Borzage, brassant ses thématiques favorites, ses figures de style les plus prégnantes, ses élans les plus passionnés. La cohérence de ces quatre titres vient également du travail de l'équipe réunie autour du cinéaste dans le cadre du studio sous la production de William Fox, le duo d'acteurs Janet Gaynor et Charles Farrell, le directeur artistique et décorateur Harry Oliver, les directeurs de la photographie Ernest Palmer et Chester A. Lyons (sur Lucky Star), les monteurs H.H. Caldwell, Katherine Hilliker et Barney Wolf, et le compositeur et chef d'orchestre Erno Rapee.

Les films ont connu des fortunes diverses. Seventh heaven a été un grand succès à sa sortie, triomphant à la première cérémonie des Oscars. Il est resté un grand classique de son auteur. Street angel renouvelle et amplifie le succès du couple vedette mais les copies ont longtemps été perdues. Lucky star, tourné au moment de la révolution du parlant, voit son tournage interrompu, une version sonore remise en chantier et sera malgré tout un échec. Le film, sous sa forme actuelle, existe grâce aux versions muettes destinées au marché international, le doublage à l'époque n'étant pas encore au point, copies retrouvées aux Pays Bas. Un film aussi miraculé que son héros. The river enfin est le film maudit par excellence, perdu lui aussi et dont seule une partie a été retrouvée. La version actuelle est complétée d'extraits de scénario et de photographies de tournage. Même sous cette forme mutilée, c'est une merveille. Il convient ici de saluer la patience et la ténacité des cinéphiles, restaurateurs et éditeurs qui permettent aujourd’hui d’exalter nos âmes avec l'art de Frank Borzage. La présente édition réunie par Carlotta Films comprend un ensemble d'interventions passionnantes de Hervé Dumont, l'auteur de l'ouvrage Frank Borzage : Sarastro à Hollywood qui permettra d'approfondir sa connaissance du cinéaste.

Photographie : Oscar.org et A certain Cinema

(à suivre)

00:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2014

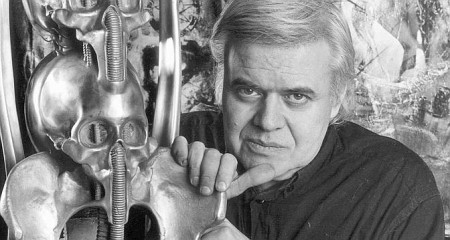

H+R G. R.I.P.

Photographie Keystone

22:34 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hr giger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2014

Les joies du bain : frisson inquiet

La belle Claudie Lange pas très à son aise dans Crossplot (1969) de Alvin Rakoff. Elle y partage la vedette avec Roger Moore et, avant que ce dernier n'endosse le costume de James Bond, avec Bernard Lee, déjà habitué au rôle de "M", patron de 007. Photographie d'exploitation United Artists.

23:23 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claudie lange, alvin rakoff. | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/05/2014

Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ?

L'angoisse du metteur en scène avant le plan

Sergio Leone et son équipe en pleine attente sur le tournage de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964). Clint Eastwood n'était pas réveillé ? DR

13:05 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/05/2014

"Ville Folle", appel à financement participatif

Chers lecteurs, chers visiteurs d'Inisfree, voici une note un peu différente puisque je relaie un appel de l'association Regard Indépendant dont je suis le président. Nous travaillons depuis plusieurs années sur le super 8 et organisons des collections de films en tourné-monté avec des réalisateurs venus de tous horizons.Il y a une partie créative, une partie de formation et une partie diffusion avec l'édition d'un DVD et des projections en argentique.

Pour financer le projet "Ville folle", la collection de 2014, Regard Indépendant se tourne vers le financement participatif. Nous avons déposé le projet sur la plate-forme Touscoprod et nous lançons un appel à tous les contributeurs :

Soutenez le projet et contribuez à mesure de vos moyens, de vos envies.

Soutenez le projet, répandez la nouvelle : le super 8 n'est pas mort, il bande encore !

Il reste moins de 40 jours pour réunir la somme, alors, rendez-vous sur Touscoprod / Ville folle

Ville Folle

Il s'agit d'une série de 30 courts métrages réalisés en super 8 autour du thème : Ville folle.

30 réalisateurs et réalisatrices, 30 univers, fiction, animation, documentaire ou expérimental. Les films seront réalisés en super 8 noir et blanc ou couleur sur le principe du « tourné-monté ». L'utilisation de pellicule argentique permet, outre son rendu inimitable, de découvrir ou retrouver l'intensité de la création cinématographique traditionnelle.

La première des films de la collection Ville folle aura lieu au cours des 16emes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice qui se tiendront en novembre 2014. L'association organisera la diffusion de la collection lors de ses manifestations ainsi qu'une édition en DVD et la mise en ligne sur notre espace Motionmaker sur Dailymotion.

Pourquoi le financement participatif ?

Soutenue par le Conseil Général des Alpes Maritimes et la Ville de Nice, l'association Regard Indépendant se tourne vers les coprods de la plate-forme afin d'étoffer son budget et de faire exister cette série de courts métrages.

Le budget est destiné à l'achat des pellicules, l'organisation des tournages, la post-production (développement puis numérisation pour l'édition DVD et sur Internet).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Avec 2000 €, nous initions 12 projets avec nos partenaires libanais du festival Outbox et normands de La Petite Marchande de Films, avec une session de formation à Beyrouth.

Avec 3000 €, nous pouvons assurer une post-production numérique aux Archives Audiovisuelles de Monaco d'une qualité incomparable.

Transmettre, former, développer, accroître la qualité des films, diffuser plus largement les meilleures œuvres, ce sont nos objectifs et c'est le sens de notre démarche pour faire vivre la création en super 8.

Comment participer ?

Rendez vous sur la page du projet

Créez un profil avec une simple adresse mail sous votre identité où avec un avatar.

Une gamme de contreparties en proposée selon votre contribution, de 1 à 150 €. Il y en a pour toutes les bourses. Cliquez sur « Produire le projet », choisissez votre niveau de contribution, validez et payez par carte bancaire ou par Paypal.

Retrouvez l'actualité du projet sur notre page Facebook

Découvrez les films des éditions précédentes sur notre page Dailymotion

09:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regard indépendant, super 8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/05/2014

Relax (la pause après les cavalcades)

William Berger goûtant un repos bien mérité dans Gli fumavano i colt... lochiamavano Camposanto (Quand les colts fument on l'appelle cimetière - 1971) de Giuliano Carnimeo. DR.

11:03 Publié dans Acteurs, Relax | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : william berger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/05/2014

L'Étranger et le Duc

Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto (Quand les colts fument … on l'appelle Cimetière). Un film de Giuliano Carnimeo (1971)

Texte pour Les Fiches du Cinéma / Séquence all'dente

Coups de fouets et chœurs masculins, sifflements et cloches sur fond de guitares déchaînées, la diligence déboule sur la piste poussiéreuse du côté d'Almeria. En fait de diligence, c'est plutôt un de ces wagons baroques comme dans l'ouverture de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) réalisé par Sergio Leone. Ce sont les premières images enthousiasmantes du western de Giuliano Carnimeo sous pseudonyme d'Anthony Ascott, Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto. Un titre religieux à rallonge ici transposé littéralement en français. La mode lancée par Trinità est passée par là et la face du western italien en a été changée. Ce film est sans doute l'un des meilleurs dans cette veine. Carnimeo réussit un cocktail de comédie burlesque et de figures de pistoleros plus classiques, avec un zeste de peones mexicains vêtus de blanc et plus habiles au cuchillo qu'au six-coups. Ce mélange se traduit par paires dans le scénario d'Enzo Barboni, oui le père de Trinità soi-même, ancien chef opérateur doué et désormais réalisateur comblé qui, à priori, devait réaliser le film. Les choses étant ce qu'elles sont dans le petit monde du cinéma populaire italien, C'est Carnimeo qui hérite du film. Inspiré, il multiplie les variations dans le cadre et la composition des scènes en jouant sur la symétrie, les oppositions et le principe du reflet. Sans prétention mais avec plus d'intelligence que l'on pouvait en attendre sur un film tel que celui-ci, de pure distraction, Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto est un film d'initiation où les apparences sont souvent trompeuses.

Dans la diligence, deux jeunes frères, George et John McIntire reviennent dans l'Ouest au ranch paternel après avoir fini leurs études. Ils sont joués par John Fordyce et Chris Chittell, blondinets évaporés mais sympathiques comme le western italien aime à représenter les jeunes sympathiques. A l'accueil, Sancho et Chico, deux employés de leur père, joués par Ugo Fangareggi et Raimondo Penne qui m'évoquent le duo Franco et Ciccio, tirant leur numéro du côté de la comédie italienne. Autour, deux personnages mystérieux et fascinants : l'étranger, vite surnommé Camposanto (Cimetière) pour sa facilité à le remplir. Gianni Garko n'a pas son écharpe blanche mais reste dans la lignée de ses personnages fétiches, infaillible et toujours là au bon moment. Et puis le Duc, tout aussi redoutable, qui traîne un cache poussière léonien et le regard clair et mélancolique de William Berger. Six personnages plongés dans une contrée sans loi où les méchants bandits terrorisent les braves éleveurs, dont le père McIntire. Bille en tête, les deux frères, malgré le décalage de leurs manières de l'Est et leurs lacunes dans le maniement des armes à feu organisent la résistance. Leur maladresse est compensée par l'aide de l'étranger en noir qui entreprend leur éducation aux rudes réalités de l'Ouest. Le Duc fait lui partie du camp adverse, mercenaire solitaire, mais sa relation ancienne avec l’Étranger brouille les cartes.

Sur cette trame rabâchée, Barboni et Carnimeo s'emploient à d'intéressantes digressions et misent, chose rare, sur les personnages. Comme le verre rétractable du Duc, ceux-ci se révèlent de façon originale. Quelques fleurs sur une tombe et l’Étranger se voit doté d'un passé et d'une motivation au lieu d'être, comme Sartana, une sorte de créature surnaturelle. Une allusion, la profondeur d'un échange de regards, et la relation entre l’Étranger et le Duc prend une piste familiale. Comme dans le Companeros ! (1970) de Sergio Corbucci, le duel final est truqué. Les fréres McIntire vont révéler leur courage en jetant dehors un bandit venu racketter leur père et s'ils n'ont pas de revolver, ils savent se servir de leurs poings. Les deux peones dépassent leur condition de faire-valoir comiques en utilisant les armes qui leur sont naturelles, gourdin et couteau, armes des pauvres et sans doute souvenir du personnage crée par Tomas Milian dans les films de Sergio Sollima. Démultipliée, leur relation maître-élèves avec l’Étranger est proche de celle de Lucky Luke avec Waldo Badminton dans l'album Le pied tendre paru en 1968. Le film de Carnimeo partage l'esprit de la bande-dessinée de Morris et Goscinny, l'humour de ce dernier en particulier avec ce croque mort qui se réjouit de « l'épidémie de colts » , la grand-mère tirant les cactus à cent mètres et le bébé suçant une cartouche pour se calmer. Et je ne vous dirais rien de la scène réjouissante avec Nello Pazzafini avec son sombrero. Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto m’apparaît comme la meilleure adaptation à ce jour de l'univers du cow-boy solitaire.

Le réalisateur, s'il cède à ses facilités habituelles (et zoome que veux-tu), s'amuse d'effets de double focale et de profondeur de champ (la pièce de monnaie qui tourne lors du duel final) et mène son récit à un rythme soutenu tenu par le montage vif d'Ornella Micheli, une spécialiste du cinéma de genre. La musique enlevée de Bruno Nicolai qui parodie Morricone avec verve emballe le tout. Que demande le peuple ? Rien. Tout est bien. Carnimeo garde avec aisance l'équilibre entre comédie, farce (l'inévitable bagarre au saloon) et action, sans renoncer comme dans les Trinità à la violence (on tue beaucoup de monde comme dans les westerns sérieux), et avec quelques pointes d'émotion que le charisme de Garko et Berger, héros comme nous voudrions l'être, rend crédibles, et achève de rendre ce film réjouissant dans ses limites. L'édition proposée par Artus est une nouvelle fois digne d'éloges, belle copie en Scope respecté, version originale, intervention de l'incontournable Curd Ridel et, jolie cerise sur le gâteau all'dente, un entretien avec Giuliano Carnimeo et Gianni Garko.

Photographies DR. Source Spaghetti western database

Canonnépar Manchec sur Abordages

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire sur Écran Bis

10:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : giuliano carnimeo, gianni garko, william berger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/05/2014

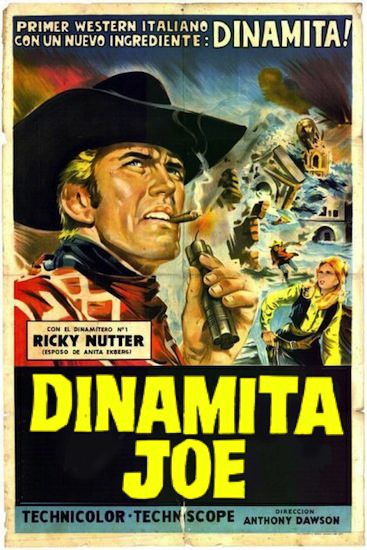

Dynamite Joe

Joe l'implacabile (Dynamite Joe). Un film de Antonio Margheriti (1967)

Texte pour Les fiches du Cinéma / Séquence all'dente

Je me demande souvent dans quelle mesure les promoteurs du western italien, producteurs, réalisateurs et scénaristes, étaient lecteurs des aventures de Lucky Luke, le cow-boy solitaire créé par Morris et René Goscinny (que leur nom soit loué pour les siècles à venir). E poi lo chiamarono il magnifico (1972) de Enzo Barboni est très inspiré de l'album Le pied tendre et Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto (Quand les colts fument , on l'appelle Cimetière – 1971) de Giuliano Carnimeo alias Anthony Ascott, est une belle adaptation de l'ambiance des aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre tout en reprenant quelques gags. Les exploits balistiques, puisque l'on en parle, des Ringo, Blondin, Sartana et Sabata sont du même ordre fantasmatique que ceux du héros de papier. On retrouve des similitudes stylistique, que ce soit dans les cadrages parfois baroques, les découpages de scènes qui dilatent le temps et multiplient les points de vue d'une action. Belge, Morris était un fervent admirateur du western américain comme l'étaient nombre des maîtres du western all'italiana, Leone et Corbucci en tête. Ils avaient grandit avec. Et puis passé un moment, peut être sous l'influence de la plume de Goscinny, la bande-dessinée a puisé à son tour dans le nouveau western européen avec le fameux Eliot Belt qui emprunte les traits de Lee Van Cleef dans l'hommage direct Le chasseur de primes publié en 1972. La boucle est bouclée.

Joe l'implacabile alias Dynamite Joe en français, plaisant western réalisé par Antonio Margheriti en 1967 est une pièce de choix pour nourrir cette réflexion. Des convois d'or sont régulièrement attaqués. Le gouvernement fait alors appel à un spécialiste pour résoudre le problème. La scène qui présente notre héros faisant irruption de façon explosive dans un aréopage de sénateurs est tout à fait dans l'esprit de la bande dessinée, tout comme le principe de la scène d'introduction, où Luke est chargé d'escorter le Grand Duc, terminer le fil qui chante ou guider une expédition vers les collines noires. Le scénario signé María del Carmen Martínez Román (spécialiste à qui l'on doit celui de l'exceptionnel Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux – 1967) de Giulio Questi) enchaîne ensuite dans la décontraction la plus totale des péripéties humoristiques et mouvementées où Joe, toujours tiré à quatre épingles, se tire avec brio de toutes les situations à l'aide de son arme fétiche, la dynamite (d'où son surnom si vous voulez mon avis). C'est léger, bien fait (musique entraînante de Carlo Savina, photographie soignée de Manuel Merino collaborateur de Jess Franco), vite vu et facilement oublié mais procure indéniablement un plaisir instantané non négligeable. Il y a quelques jolies scènes comme cette attaque de fort défendu par Joe et une troupe de jolies filles de saloon. De ce point de vue, le film est assez sexy et la grande faiblesse de notre héros reste son attrait pour la gent féminine incarnées ici par les belles Halina Zalewska (vue dans quelques fleurons du cinéma populaire notamment aux côté de Barbara Steele dans du gothique) et Mercedes Castro (c'est son premier film).

Le climax du film est une scène d'inondation spectaculaire quoique incongrue dans ces contrées désertiques, cataclysme provoqué par Joe et sa... dynamite, oui. On y retrouve le goût du metteur en scène, Antonio Margheriti pour les effets spéciaux et en particulier les miniatures. On retrouve l'image étrangement décompressée en format large Techniscope, lors de la ruée des eaux, que l'on avait notée lors de l'explosion finale du train de Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971) de Sergio Leone dont Margheriti avait assuré les effets. C'est un aspect du travail de cinéma qui l'a toujours passionné. Avant Joe l'implacabile, Margheriti a réalisé quelques fleurons du fantastique gothique, de la science fiction et des films d'espionnage. De fait ce western est aussi très inspiré par le succès des James Bond (la mission, le rapport aux femmes, la diligence en or) et sa vedette est le hollandais Rick Van Nutter qui venait de tenir le rôle de Felix Leiter, le collègue de la CIA de Bond dans Thunderball (1965). Van Nutter a le sourire et la prestance qui collent au rôle, pas plus mais c'est suffisant. Margheriti fera deux westerns qui assureront sa renommée dans le genre : Joko invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là – 1968), quelque peu surestimé, et E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence – 1970), tous les deux dans des tonalités nettement plus sombres. Sous ses dehors plus légers, Joe le dynamiteur, à la croisée de Lucky Luke et de James Bond, vaut le coup d'œil.

Photographies DR

09:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/05/2014

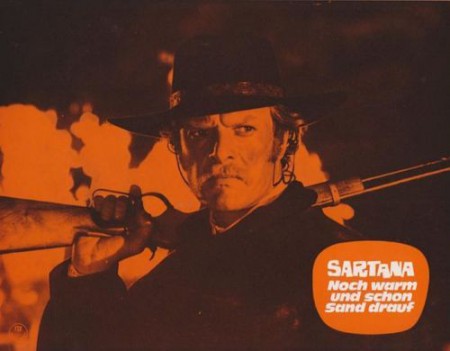

Sartana ou l’ange de la mort du western à l’italienne

Buon funerale amigos... paga Sartana (Bonnes funérailles, amis, Sartana paiera). Un film de Giuliano Carnimeo (1970)

Texte pour Les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

Vêtu de noir avec élégance, Sartana est un vengeur quasi surnaturel, habile aux armes au-delà de toute expression. Il possède un sixième sens pour repérer les coups fourrés de ses innombrables ennemis. Insaisissable, il surgit du néant là où se déchaîne le mal et dans un cri de mort, d’une traînée de poudre, il laisse derrière lui une rangée de cadavres. Tel est Sartana le fossoyeur, l’Ankou du Far-west, précis et ordonné, il fait place nette. Impassible, il ne manque pourtant pas d’humour, noir bien sûr, une ombre de sourire sous sa fine moustache. Séducteur irrésistible, il fait frémir les belles de l’Ouest mais n’est jamais dupe de leurs ruses. Bricoleur, il emprunte à James Bond son goût du gadget mortel : cartes à jouer tranchantes, pantin explosif, orgue à malices, revolvers truqués qui ont toujours un coup de plus pour lui donner le dernier mot. Il méprise l’argent sans le négliger et s’il lui court après, il peut le livrer aux flammes sans ciller. A la fin, il repart, solitaire. Tout à coup, il n’est plus là. Il est Sartana.

Ce fascinant personnage a été créé par le scénariste Renato Izzo et le réalisateur Gianfranco Parolini en 1968, incarné par George Hilton et surtout Gianni Garko dans cinq films aux titres à rallonge, macabres et amusants, et mis en scène, après Parolini pour le premier opus, par Giuliano Carnimeo sous le pseudonyme d’Anthony Ascott. Carnimeo est un réalisateur intéressant dans le paysage du western transalpin. Il a réussi à développer un style particulier à un moment où le genre entre en décadence avec l'explosion de la veine parodique initiée par la série des Trinità. Carnimeo maintient quelques années un équilibre entre le sérieux des classiques et l'humour décontracté des modernes. Il allie une certaine exigence formelle et une mise en scène parfois inspirée à quelques facilités et, il faut le dire, un usage agaçant du zoom. Tirant le meilleur parti du charisme de comédiens qui s'amusent beaucoup, son bilan reste globalement positif, faisant de lui le réalisateur le plus intéressant du début des années 70 dans le genre.

Buon funerale amigos... paga Sartana est le troisième film de la série signé par Carnimeo en 1970. Tout commence par l’assaut nocturne d'une cabane et le meurtre de ses occupants. Mais les tueurs ne savourent pas longtemps leur forfait. Sartana surgit sur fond d’incendie et élimine prestement la bande. Comme dans les films de James Bond, le récit importe peu. Ce qui compte, ce sont les péripéties, les rebondissements dans l'esprit du sérial, le mélange d'humour et d'action pimenté d'un peu de violence et d'érotisme (léger, l'érotisme). Moins que du suspense, la réalisation crée une connivence entre le héros et le spectateur qui n'attend pas de voir si le sombre vengeur va s'en sortir mais comment il va s'y prendre, avec quelle diabolique élégance il va se jouer de ses ennemis, ponctuant le tout d'une savoureuse ligne de dialogue. Le film vaut donc pour le pittoresque des situations et des caractères : le banquier et son livre piégé, le shérif corrompu, le vieux croque-mort amusant, le propriétaire de saloon chinois façon Fu-Manchu qui sait jouer du sabre, la belle nièce un rien vénale... Sa réussite tient à celle de ses composants, le travail de Stelvio Massi à la photographie (plus tard, il passera à la réalisation dans le polar), remarquable sur les ambiances nocturnes qui font entrer du fantastique dans le western et la richesse du technicolor sur les rouges, les ors et les bleus ; la musique du spécialiste Bruno Nicolai avec son thème imparable pour guitare et chœurs ; et la mise en scène de Carnimeo qui accumule, au risque plus tard de l’essoufflement, l'action et l'humour sur un tempo enlevé orchestré par la monteuse Giuliana Attenni, une spécialiste de la comédie. Au final, Buon funerale amigos... paga Sartana est un spectacle aussi équilibré que jouissif.

Sartana ne serait pas tout à fait Sartana sans son interprète, Gianni « John » Garko, acteur d'origine croate, élégant et racé, l’œil clair dans lequel traîne un rien de mélancolie, capable de porter des moustaches très diverses. Il apporte à ses personnages du charme et de l'assurance. Après une série de petits rôles, par exemple dans le Kapò (1959) de Gillo Pontecorvo, il explose avec le western en trouvant une voie entre Clint Eastwood et Franco Nero. Sa création de Sartana le fait entrer dans la mythologie du genre. Autour de lui, la distribution est composée d'habitués, Franco Ressel, Ivano Staccioli, Franco Pesce en « old timer » rigolo. George Wang compose un chinois comme on en trouve chez Lucky Luke, un rôle qu'il tient souvent avec une délectation visible. Les belles Helga Linè et Daniela Giordano apportent un peu de féminité dans cet univers très masculin, mais sans faire beaucoup d'étincelles. La première a peut être un rôle plus intéressant, cédant à la panique après avoir, vainement, tenté de séduire notre héros. Tout le monde joue le jeu avec conviction et leur plaisir est communicatif. Gianni Garko reprendra une dernière fois le rôle titre derrière un orgue bien particulier, mais ceci est une autre histoire.

Photographies : Artus films et DR.

A lire chez le bon Dr Orlof

Sur le forum Western Movies

Sur Psychovision

Sur le site de l'éditeur

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuliano carnimeo, gianni garko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2014

Terre sans pardon

Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine). Un film de Giovanni Fago (1968)

Texte pour les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

C'est un pays de souffrance, en pleine décomposition, balayé par un vent brûlant, traversé par le souvenir de jeunes filles en fleur, d'écharpes blanches, de rires, de vertes prairies et d'une mer qui roule ses flots scintillants au soleil. Autrefois, Johnny Forest était un homme heureux. Il vivait entre son père adoptif, riche propriétaire sudiste, la belle Mary, sa mère et son frère Clint. Las, comme dans toute bonne tragédie classique, Clint est possédé par un démon intérieur qui mène au drame. Ici, c'est la jalousie. Johnny et Clint sont un avatar de Abel et Caïn. L'ombre et la lumière. Clint tue son père et fait accuser Johnny qui écope de dix ans de pénitencier. Et Mary meurt. Et puis la guerre. La chute d'un monde. Aujourd'hui, Johnny erre sur cette terre désolée. Il est chasseur de primes, taiseux et redoutable. Clint est un bandit, toujours fou de haine et tout aussi redoutable. Les deux frères ne peuvent que se retrouver pour accomplir leur destin au terme d'une odyssée de douleur.

Film étrange et pénétrant que ce Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine) que réalise Giovanni Fago en 1968. le futur metteur en scène de O'cangaceiro (1969), western brésilien avec un Tomas Milian exalté, reprend les motifs et les participants de 10 000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) tourné l'année précédente par Romolo Guerrieri et donne un véritable film jumeau en exacerbant les dimensions tragiques du modèle. Il procède un peu comme Duccio Tessari avec ses deux volets des aventures de Ringo. Le scénario des spécialistes Ernesto Gastaldi et les frères Luciano (également producteur) et Sergio Martino est riche. Il suit la ligne directrice du duel impossible entre Johnny et Clint. Impossible et pourtant inéluctable car si Johnny a promis à sa mère mourante de ne pas tuer Clint, ce dernier consumé par sa haine est fasciné par la stature de Johnny. Il n'aura de cesse de la provoquer car à travers son frère, c'est l'homme qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être, qu'il veut détruire. Richesse des caractères où l'on cherche à donner de la chair à des figures archétypales. Richesse de la construction. Un jeu de piste où le passé revient par flash-back, parfois explicites (le meurtre du père), parfois plus diffus, comme des bribes de souvenirs, l'expression de sensations pures. Ces scènes à la lumière solaire et magique sont portées par la musique superbe de Nora Orlandi qui leur donne une mélancolie prenante. Le passé revient par bouffées à la mémoire de Johnny, l'ultime scène donnant une clef à la relation entre les deux frères.

Richesse de l’arrière-plan enfin, ce contexte de la fin de la guerre de Sécession qui ne vaut sans doute pas grand chose d'un point de vue historique, mais entre en résonance avec l'état d'esprit des personnages. Fago peint un paysage mental de délabrement affectif avec des images superbes comme cette ombrelle raffinée portée par le vent dans la rue d'une ville abandonnée. Dans ce monde livré au sauve-qui-peut, l'humanité est en faillite et les protagonistes y sont pris au piège. Les tentatives de Johny de se reconstruire se soldent par l'échec, un échec poignant qui culmine avec le meurtre de l'enfant d'Anna, sa maîtresse, un adorable blondinet figure d'espoir. A l'instar des héros tragiques de Castellari et Corbucci, Johnny est atrocement supplicié (près un classique passage à tabac), crucifié comme Kéoma, la tête en bas comme Navajo Joe. Je retrouve dans cette partie tout l'imaginaire religieux qui irrigue le western italien, bien différent du mythe de la Terre Promise chère au western américain. Il y a là la marque de la culture d'un pays de puissante tradition catholique, le pays du Pape qui nomme les saints, parsemé de sanctuaires à la gloire de martyrs.

A cette dimension se greffe les valeurs du genre, bien plus prosaïques, mises en avant par le titre original : pour 100 000 dollars je te tue. La séquence pré-générique, comme dans un James Bond, n'est pas directement liée au récit. Quatre cavaliers, un travelling à ras des sabots qui séduit, Concalves et ses hommes investissent une petite église. Concalves c'est Fernando Sancho, le bandido mexicain dans toute sa splendeur et ses cartouchières. Un rôle que cet acteur hispanique a joué d'innombrables fois dans l'emphase. Il a par exemple une façon particulière de tirer au revolver, d'un geste large, sans viser, désinvolte. Son arme fait des ravages. Il défonce les portes de deux balles. Dans l'église, il y a quatre cercueils et Johnny à l'affût. La scène est pleine d'humour noir, de suspense macabre. Elle n'annonce pourtant rien de ce qui va suivre. La greffe évoquée plus haut ne prend pas bien. Le film semble parfois flotter entre ses velléités tragiques et le rien de cynisme propre au genre. Le défaut n'est pas rédhibitoire dans la mesure où le film est court et où les moments forts, les touches étranges, font oublier les passages plus faibles. L'invention constante de Giovanni Fago dans les cadres, les mouvements, les situations, sa façon de croquer des personnages secondaires vivants, son utilisation des gros plans qui durent sur les visages pour pénétrer les sentiments de ses héros, tout ceci compense les articulations pas toujours bien huilées du récit. L'ensemble est monté sans un poil de trop par le grand Eugenio Alabiso qui sortait juste de sa collaboration avec Sergio Leone et qui retrouvera par deux fois Fago. Alabiso structure le chaos. J'ai déjà évoqué la partition de Nora Orlandi, il faut saluer la photographie de Federico Zanni, entre sécheresse des scènes du présent et douceur lumineuse de celles du passé, avec ce motif récurrent de la mer et de son ressac. Le travail sur le son est tout aussi remarquable. Il participe des ambiances, tour à tour inquiétant, mystérieux, apaisant, avec ce vent expressionniste qui souffle sur la désolation des lieux et des âmes.

La distribution est homogène. Gianni Garko y trouve l'un de ses premiers grands rôles, plus dense que dans le film de Guerrieri tout en portant la même écharpe blanche. Beau ténébreux encore juvénile, il compense par la densité de son regard. Son jeu très rentré contraste à merveille une nouvelle fois avec celui de Claudio Camaso, expressionniste, fiévreux, plus fou encore que son frère Gian Maria Volonte dans les films de Leone et de Sollima. Ses accès de fureur, les expressions de haine qui le défigurent, sont peut être mieux maîtrisées, et d'autant plus glaçantes, que dans ses autres prestations du même genre. Susanna Martinková campe avec délicatesse Mary, l'ange de regret. Claudie Lange, une très belle actrice belge, est Anna, un personnage dans la lignée de celui joué par Loredana Nusciak dans le film de Guerrieri, une femme encore séduisante mais qui a vécu. Elle donne au film ses notes les plus déchirantes. Fernando Sancho est une cerise sur le gâteau, comme Piero Lulli en truand allié un temps à Clint, et Bruno Corazzari rôdé dans les emplois d'homme de main.

Le DVD des éditions Artus permet de découvrir ce film superbe dans une copie qui ne l'est pas moins. Curd Ridel nous fait partager son érudition sur le genre (voire au-delà), mais le morceau de choix des bonus, c'est le documentaire contenant les entretiens avec Gianni Garko, toujours de belle prestance, et le scénariste Ernesto Gastaldi, toujours passionnant et qui n'a jamais sa langue dans sa poche.

Photographies : Artus Films et DR.

A lire chez le bon Dr Orlof

Le site de l'éditeur

Sur Écran Bis

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : giovanni fago, gianni garko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2014

Jusqu'au dernier sang

10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours). Un film de Romolo Guerrieri (1967)

Texte pour Les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

Ouverture : la mer. Scintillante et en CinémaScope. Une image rare dans le western. Mais attendez, voici deux pieds, nus et sales. Un homme repose sur le sable, tenue sombre et écharpe blanche. Il lève son chapeau de dessus ses yeux et se met à deviser tranquillement avec un autre homme. Recadrage, ce compagnon immobile est un cadavre. En fond sonore, le ressac, un cri de mouette et les violons délicats, élégiaques, de Nora Orlandi. Une cloche, un air mélancolique à la trompette par Athos Martini, l'homme se lève et charge le cadavre sur un cheval. Générique. Cette première scène étonnante contient tout ce que l'on aime dans le western italien : l'humour macabre, le contraste prononcé entre la beauté et le trivial, un étrange écoulement du temps, le goût de l'inattendu et de l'aventure baroque. Belle introduction pour le personnage de Django, chasseur de primes et rejeton avoué du personnage créé dans le film de Sergio Corbucci. Premières minutes marquantes de 10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) que réalise Romolo Guerrieri en 1967.

Django traverse à présent une vaste plaine désolée, Alméria, ô Alméria. Il croise un cavalier qui porte son pistolet sur l'épaule. Pas un mot la musique de Nora Orlandi règne. Les deux hommes se toisent puis se dépassent. Plus tard, nous apprenons que Django a croisé la route de Manuel, un bandit dont la prime ne cesse d'augmenter. Pour une raison que l'on ignore, Django refuse l'affrontement. Le scénario de Luciano Martino (également producteur), du maestro Ernesto Gastaldi et de Franco Fogagnolo pour son unique script, est une classique histoire de haine, de meurtre et de vengeance. Elle trouve son originalité dans les zones d'ombre ménagées sur la relation entre les deux hommes. Quel secret partagent-ils ? Quelle femme ? Quelle fraternité ? Ces questions alliées à la mise en scène inspirée de Romolo Guerrieri font tout le prix de 10.000 dollari per un massacro. Film inégal pourtant quand le mystère laisse place à l’inévitable affrontement et à quelques baisses de rythme. Guerrieri a l’intelligence de terminer son film par un morceau de bravoure, la confrontation finale au cœur d’une ville fantôme balayée de tourbillons de poussière et de paille. Un déchainement des éléments qui entre en résonance avec celui de la haine entre Django et Manuel, haine qui trouve enfin son accomplissement. Avant cela, le plus intéressant du film réside dans ce que l’on devine derrière la relation entre les deux hommes et une fille de saloon, Mijanou jouée par la somptueuse Loredana Nusciak tout droit venue du film de Corbucci. Elle est peut être ce lien secret, même si désormais elle semble avoir mis ses derniers espoirs dans Django. Un temps, quelque chose passe de hawksien dans la description du trio.

Pour Gianni Garko, ce film est sa seconde grande réussite après la création de Sartana dans 1000 dollari sul nero (1966) d'Alberto Cardone, et son premier western en vedette. Il porte avec élégance la tenue noire du chasseur de primes rehaussée de cette grande écharpe blanche. L'intensité de son regard compense ses traits encore juvéniles et son charme fait le reste. Garko joue la complémentarité avec Claudio Camaso dans le rôle de Manuel. Ne cherchez pas pourquoi le visage de ce dernier vous est familier, Claudio est le frère de Gian Maria Volonté et Camaso le nom de jeune fille de leur mère. C'est une relation difficile au succès de son frère qui l'a conduit à prendre ce patronyme. De fait, outre la ressemblance des traits, il est clair que les auteurs se sont inspirés pour Manuel des personnages créés par Gian Maria pour les deux premiers films de Sergio Leone. C'est flagrant dans la scène où Manuel investit une hacienda, tuant tout le monde pour enlever (et on l'imagine, violer), la fille du propriétaire. Camaso joue cette folie aux éruptions violentes dans le même registre que son frère. Il trouve pourtant sa propre voie en injectant une part d'incertitude dans le personnage et même de la peur. Et contrairement aux héros leoniens meneurs de bande, Manuel est profondément un loup solitaire.

Guerrieri orchestre ce duel avec talent à défaut d’originalité. Malgré l’influence des grands maîtres du genre, il réussit de belles scènes qui marquent, comme la torture de Django enterré jusqu’au cou qui voit s’approcher un scorpion (sale bête !). Il tire le meilleur parti des paysages espagnols avec des cadres très larges et utilise de manière évocatrice un orage nocturne et la belle tempête de poussière finale, sans oublier un travail sur le son typique du western italien qui privilégie l’incongru. Guerrieri parsème également son film d’images symboliques qui renvoient à l’iconographie religieuse et surréaliste. La photographie chaude de Federico Zanni, le montage nerveux de Sergio Montanari qui venait de débuter avec Nino Baragli sur le Django (1966) de Sergio Corbucci, la musique envoûtante de Nora Orlandi, peut être la seule femme de l’histoire du cinéma à avoir composé pour un western, qui offre au film son ambiance très particulière (un son inoubliable de scie musicale), tout ceci participe de la réussite du film. A savourer également une jolie galerie de personnages secondaire : Fidel Gonzales en photographe amusant et ami du héros, Fernando Sancho, vedette invitée, dans son numéro de bandido au patronyme poétique de « Polvere di stelle » et père de Manuel, et Pinuccio Ardia en pittoresque « sept dollars ». L’année suivante, Luciano Martino reprendra Gastaldi, Garko, Camaso, Sancho, Orlandi et Zanni pou développer certains aspects du film dans Per 100 000 dollari ti ammazo (Le jour de la haine) qui sera dirigé par Giovanni Fago. Mais ceci est une autre histoire.

L’édition Artus est une pièce de choix dans leur superbe collection consacrée au western italien. La copie de ce film rare est superbe, au format et avec la version originale sous titrée. Côté bonus, on apprécie toujours l’érudition de Curd Ridel et l’on se régale des entretiens avec le réalisateur Romolo Guerrieri et sa vedette Gianni Garko.

Photographie : Spaghetti-western database (+ article)

Canonnage par Tepepa sur Abordages

A lire chez le Bon Dr Orlof

22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gianni garko, romolo guerrieri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |