22/10/2011

Pam par Quentin

11:57 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : quentin tarantino, pam grier | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/10/2011

Cinématographe

Bien sûr c'est devenu l'cinémascope mais ça remue toujours et ça galope

Et ça reste encore comme autrefois rempli d'cow-boys sans foi ni loi

Et d'justiciers qui viennent fourrer leurs pieds dans l'plat

Gare gare gare gare Gary Cooper

S'approche du ravin d'enfer

Fais attention pauvre crétin

Car Alan Ladd n'est pas très loin

A cinq mètres il loge une balle

Dans un crouton d'pain

Boris Vian/Jimmy Walter

Photographie DR (source All posters.com)

11:55 Publié dans Curiosité, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chanson, boris vian, alan ladd | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2011

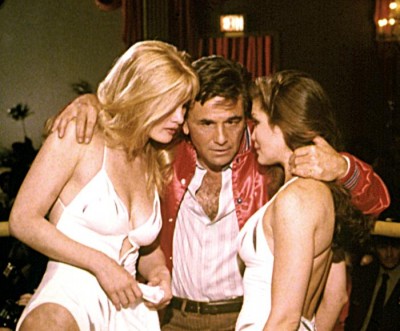

California Dolls

...All the marbles (Deux filles au tapis) est le dernier film de Robert Aldrich. Il sort sort en 1981 deux ans avant le décès du réalisateur de Kiss me deadly (En quatrième vitesse - 1955) et Ulzana's raid (Fureur apache – 1972). C'est un film d'une grande générosité et d'une grande tendresse, non seulement dans son ton et envers ses personnages, mais aussi vis à vis de ses spectateurs. ...All the marbles est un film qui fait du bien, comme une veste familière dans laquelle on a plaisir à s'enrouler. C'est aussi un film que l'on a envie de partager, plutôt avec des amis, avec ceux dont on sait qu'il vont l'apprécier. C'est un peu comme cela que le film a bâtit sa réputation après un démarrage en demi-teinte, avec des textes derrière lesquels on sent le sourire heureux de celui qui écrit.

Le titre, déjà, avec ses trois petits points de suspension, est une expression américaine, intraduisible, qui signifie pour ce que j'en ai compris « tout ce qu'il est possible d'obtenir ». C'est une histoire toute simple, très américaine là encore, celle de deux filles sublimes, Iris la brune et Molly la blonde qui pratiquent le catch, et de leur manager Harry. Partis de rien, ils vont progresser de matchs miteux en foires provinciales, construisant leur notoriété jusqu'à un combat qui verra leur apothéose. Du solide donc qui a servi à bien des films autour du sport. Aldrich joue le jeu et adopte la forme libre du « road-movie » s'attachant à décrire au fil des évènements les relations entre ses trois personnages par petites touches. Il prend son temps, ne révélant par exemple la dimension amoureuse de la relation entre Harry et Iris qu'a la moitié du film. Chaque révélation nuance, éclaire ou remet en cause ce que l'on sait de chacun, affinant le portrait, lui faisant gagner en profondeur. L'empathie que l'on ressent va croissant sans qu'Aldrich ne cherche à cacher certains côtés moins reluisants, notamment le mauvais caractère et le côté calculateur de Harry. On en accepte d'autant mieux l'inévitable finale en beauté que le catch est un sport arrangé où la part de spectacle est prépondérante. Avec le show que Harry organise pour ses deux athlètes, il aboli la frontière entre sport et spectacle tandis qu'Aldrich fait sauter celle d'avec le cinéma. Acte à la fois d'amour et professionnel de la part du manager-ami-amant, hommage aux actrices et à leur beauté, visions de rêve données aux spectateurs sur l'écran comme dans la salle, cette longue séquence est, comme l'a écrit Christian Viviani, un superbe testament artistique.

Le côté musical du film est tout aussi remarquable, comme une ballade de Bruce Springsteen, la bande originale étant par ailleurs signée du musicien fétiche d'Aldrich, Franck de Vol dans un style jazzy discret. Sont également utilisés plusieurs morceaux d'opéra italien que Harry joue dans sa voiture. Springsteen, c'est pour l'ambiance et la poésie. Harry et ses catcheuses traversent une Amérique de la fin des années 70 triste, froide et humide, succession de banlieues industrielles, de zones pavillonnaires populaires, de motels et de routes sans fin, proches m'a-t-il semblé de ce que Michal Cimino avait filmé dans The deer hunter (Voyage au bout de l'enfer – 1978). Et derrière cette Amérique, il y a la passion du spectacle, le désir d'évasion dans le rêve, qu'il soit vulgaire lorsqu'il est combat de femmes dans la boue ou sublime lors du final. Aldrich, sans complaisance mais sans misérabilisme, joue sur les contraires, les oppositions, dans les sons comme dans les images (le petit Harry entre les deux grandes bringues), la beauté de la photographie de Joseph Biroc pour les décors vastes mais tristement ordinaires, la grandeur d'âme des deux filles et la modestie de leur condition, les mesquineries de Harry et l'amour profond qu'il leur porte. « Je vous aime toutes les deux » leur dit-il juste avant qu'elles ne montent sur le ring. Quand il dit cela, on y croit et c'est bouleversant.

Peter Falk, et ce film lui donne peut être bien son meilleur rôle, est magistral. Il joue moins que d'habitude sur son regard si particulier et étend son registre, que ce soit dans la violence quand il démoli la voiture de Burt Young, une certaine façon d'être héroïque quand il défend Iris ou d'être injuste vis à vis de la même. Laurene Landon (Molly) et Vicki Frederick (Iris) sont aussi grandes et physiques que belles et sensuelles, un équilibre pas forcément évident à tenir. Mais elles le tiennent avec élégance. Outre leur façon de fonctionner ensemble, le sentiment de complicité qu'elles traduisent, elles assurent l'essentiel de leurs combats. Elles sont irrésistibles. Landon fréquentera le cinéma de genre, surtout avec Larry Cohen. Vicky Frédérick, danseuse avant tout, était appréciée dit-on de Bob Fosse et sera de la distribution de A chorus line, que ce soit à Broadway ou devant la caméra de Richard Attenborough. Il est plaisant de penser que Robert Aldrich, lui qui a toujours pratiqué un cinéma assez viril, lui qui a orchestré le duel entre Gary Coper et Burt Lancaster de Vera Cruz (1954), lui qui filmé les 12 salopards, Mike Hammer et l'empereur du Nord, se soit tourné avec ...All the marbles vers l'expression la plus pudique et la plus juste des sentiments, prolongeant un peu son polar en demi-teinte où primait l'histoire sentimentale, Hustle (La cité des dangers – 1975).

Photographies © MGM (source Cineplex)

14:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : robert aldrich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/10/2011

L'art de Steranko

Puisque je l'évoque à l'occasion d'une discussion sur Balloonatic, je ne résiste pas à partager ces dessins préparatoires de Jim Steranko pour Raiders of the lost Ark (Les aventuriers de l'arche perdue - 1981) de Steven Spielberg avec Harrison Ford du temps qu'il faisait des choses passionnantes. Steranko, connu pour sa lenteur maniaque au travail est le dessinateur inspiré de très belles pages de Captain America, les X-men, Hulk et surtout Nick fury, agent du SHIELD. Son travail a été déterminant pour définir l'ambiance visuelle du film de Spielberg quoique son Indiana Jones ait un côté viril et musclé qui sera atténué dans le film. Images empruntées au superbe site The drawnings of Jim Steranko.

11:28 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jim steranko, steven spielberg, dessin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/10/2011

Jitterbug

09:08 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jerry lewis, naurman taurog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/10/2011

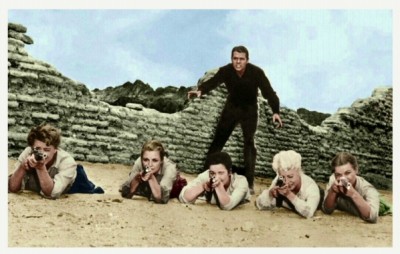

Westerns B américains, années 50

C'est le sentiment d'avoir fait le tour du western italien qui m'a ramené aux westerns de série B américains des années 50. Sentiment qui s'estompera sans doute mais qui n'est pas mauvais car il est bon de recharger son désir comme on recharge son six-coups. Retour donc aux multiples petites fleurs poussant à l'ombre des grands classiques de l'âge d'or, films souvent oubliés au profit des « petits maîtres » savourés par la critique et les cinéphiles, et je ne ferais pas la fine bouche, comme Jacques Tourneur, Hugo Fregonese, Allan Dwan, André de Toth ou Bud Boetticher. Ceux-ci sont, toute chose étant relative, connus et reconnus. Mais il ne faut pas oublier que leurs films sortaient à l'époque dans les cinémas de quartier pour faire rêver les petits garçons et se mêlaient indifféremment à ceux de Lesley Selander, Jack Arnold, Joseph Kane ou Roy Rowland. Une chose qui m'intéresse dans ces films, c'est ce qui forme comme une chaîne ininterrompue dans le genre, le lien qui les rattache avec les westerns de série des années 30 et 40, marqués par l'esprit sérial, eux-même liés aux « deux bobines » des temps du muet. C'est un lien visuel qui passe par certaines formes de chapeau, une certaine façon d'embrasser l'héroïne vers la fin, les plans de transition avec groupe de cavaliers sur route de campagne, certains clichés musicaux qui persistent, y compris quand le compositeur est Max Steiner, un esprit feuilletonesque brassant sans complexes les clichés. Enfin, relativement à ce que sera le western italien, on peut se rendre compte que les conventions ne vont changer qu'en surface, le principe de production restant le même (petits budgets, acteurs déclassés, seconds rôles folkloriques, intrigues interchangeables) tandis que certains audaces apparaissent ça et là, et que ne vont rester que quelques idées fortes souvent puisées dans le succès d'œuvres plus prestigieuses.

De l'action... (The guns of Fort Petticoat)

Prenons, si vous le voulez, The guns of Fort Petticoat (Le fort de la dernière chance - 1957) de George Marshall, qui puise dans Westward the women (Convoi de femmes - 1951) de William A. Wellman avec son héros amené à prendre la tête d'un groupe de femmes menacées par les indiens. Le film est joué par Audie Murphy « ersatz de la dévirilisation du héros de western » pour Pierre Domeyne (Le western - collectif – 1966), mais héros de guerre authentique qui fut remarquable chez John Huston avant de faire carrière dans une ribambelle de westerns taillés à sa mesure. Bien qu'il n'ait certes pas la carrure d'un John Wayne ou d'un Gary Cooper, il porte ici vaillamment l'uniforme bleu de l'Union tout en étant originaire du Texas, comme l'acteur et pour ne vexer personne. Le film exploite gentiment cette dualité (notre héros déserte pour prévenir les siens) comme l'opposition entre le militaire expérimenté et sa horde féminine, maladroite mais ravissante, qui va devenir une belle unité combattante. L'ombre de la mort et du danger feront naitre l'estime entre eux, celle du militaire pour ses soldats et celle des femmes du sud pour le « traitre ». Le scénario de Walter Doniger se déroule presque sans surprise mais sans temps mort, avec un humour attendu en ces circonstances, mais qui sait rester élégant, atténué par quelques moments un peu plus graves que Marshall sait doser. Du travail sans bavures. Quelques passages plus intenses, quand le groupe réfugié sur le toit d'une église soit faire silence alors qu'une troupe indienne rôde, sont bien découpés et un brin prenants. L'assaut final, dans l'église encore, évoque celui de Apache drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951) de Hugo Fregonese, sans les qualités plastiques, mais on frémit et c'est agréable. Les personnages sont schématiques mais bien campés par de bonnes actrices, Jeanette Nolan qui fut Lady Macbeth pour Orson Welles, Hope Emerson qui était dans le film de Wellman et Kathryn Grant que l'on croise chez Hitchcock ou Preminger. La dernière scène où le détachement féminin vient récupérer son chef menacé de court martiale est ridicule, mais ce n'est pas bien grave.

Du danger ! (Ambush at Tomahawk Gap)

Dans ce genre de films, dès les premiers plans on peut sentir s'il vaut mieux laisser tomber la mise en scène et se laisser aller à l'éventuel plaisir de l'histoire, ou si l'on aura à faire avec quelque chose de plus intéressant, à une réalisation qui aura a cœur d'être inventive (un peu, pas trop) dans le cadre imposé. Ambush at Tomahawk Gap réalisé par Fred F. Sears en 1953 relève de la seconde catégorie. Le film s'inspire fortement de Yellow sky (La ville abandonnée – 1948), de Wellman encore, mais dès les premiers plans, le film intrigue et séduit par sa façon de montrer son groupe de héros, pas très reluisants, des bagnards fraichement libérés. Cela passe par un gros plan sur des chaînes, des visages hirsutes filmés dans une lumière dure par Henry Freulich, un découpage élaboré qui prend le temps de poser l'atmosphère et de cerner les personnages par un jeu sophistiqué de regards. Sears a réalisé plus d'une cinquantaine de films de série, dont une mémorable attaque de soucoupes volantes avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Il sait copier intelligemment Wellman, que ce soit la charge érotique d'une peinture de femme accrochée au saloon sur les hommes fraichement libérés, la tempête de sable qui accueille les héros dans la ville fantôme où ils sont venus chercher un trésor, et l'attaque des indiens, menée vivement avec une violence sèche et rapide. Les héros ne sont pas forcément très sympathiques, donc plutôt intéressants. Le film réunit quelques solides acteurs du genre comme John Hodiak, John Derek, le fordien John Qualen et Ray Teal que l'on a vu chez Otto Preminger, Raoul Walsh et Billy Wilder, plus encore dans pas mal de très bons westerns de série. L'élément féminin, une belle indienne, est assuré par Maria Eléna Marques, sublime actrice mexicaine qui fut inoubliable en princesse indienne, ben oui, aux côtés de Clark Gable dans Across the wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951), de... William A. Wellman. Même s'il ne transcende pas le genre, Ambush at Tomahawk Gap est un film à découvrir.

De terribles indiens... (Arrow in the dust)

De terribles indiens... (Arrow in the dust)

Je n'en dirais pas autant de Arrow in the dust signée par le stakhanoviste Lesley Selander, qui vaut surtout pour son couple vedette, Sterling Hayden dont on sait l'admiration que je lui voue et Coleen Gray que j'ai aimé chez Hathaway, Hawks et Kubrick, et puis aussi chez Fregonese puisqu'elle est l'héroïne d'Apache Drums. Il y a également le plaisir bref mais réel de voir Lee Van Cleef jeune à l'époque où il faisait le troisième couteau. Hayden trimballe sa fabuleuse dégaine en déserteur amené à endosser l'uniforme d'officier d'un ami trouvé mourant (et joué par Carleton Young vu plusieurs fois chez John Ford). Il se retrouve à prendre en charge une petite troupe au cœur d'une contrée dévastée. Les diables rouges sont sur le sentier de la guerre et sans nuance. L'idée aurait pu donner de belles choses, mais le récit patine comme une voiture hoquetante, et Seylander sabote de bonnes idées comme ce vieux trappeur qui a percé à jour le secret du héros (joué par Tom Tully, une figure du genre), sans parler de la romance obligatoire, et traite son film par dessus la jambe. Il cumule des erreurs techniques grossières comme les nuits américaines éclairées comme en plein jour, les faux raccords et une gestion de la géographie tellement bordélique que l'on ne comprend plus qui est où. Perchés sur une falaise, les cavaliers dévalent soudain une douce pente. Miracle du cinéma ! Shotgun, du même Seylander avec le même Hayden était nettement plus réussi. Il faut dire aussi que le réalisateur bouclait jusqu'à 7 films par an à l'époque. Mauvaise pioche que celui-ci, dont on peut sauver, outre l'élégance de ne durer que 79 minutes, quelques scènes d'action bien montées, le regard perdu de Coleen et, toujours, l'inclinaison de tête de Sterling Hayden.

Un peu de détente au bain (Tomahawk trail)

Quoique plus fauché que le précédent, Tomahawk trail confirme ce que j'avançais précédemment, Lesley Selander peut quand il veut. Et ici, il veut un peu pour ce nouveau western militaire de 1957 qui met en avant la tête au carré de Chuck Connors, un acteur un peu dans le style de Jack Palance, mais qui n'aurait pas rencontré Robert Aldrich. 73 minutes cette fois, en noir et blanc, pure série B donc qui nous conte le périple d'une poignée de soldats bleus paumés en pleine brousse avec les indiens à leurs trousses. Il n'y a pas à dire, quand on pouvait jouer aux cow-boys et aux indiens sans arrière pensée, c'était le bon temps. Le film se permet néanmoins un discours d'ouverture quand la troupe croise la route d'une blanche enlevée par les indiens (et qui s'en est accommodée) accompagnée d'une princesse indienne. Les deux femmes sont jouées respectivement par Susan Cummings (vue chez Samuel Fuller) et la belle Lisa Montell spécialisée dans les rôles exotiques, notamment en fille des îles dans Pearl of the south pacific (1955) d'Allan Dwan. Dans un fort dévasté, les deux femmes nous offrent une jolie (quoique courte) scène de bain montrant que la civilisation conserve toujours ses droits. Le scénario de David Chandler qui écrivit celui d'Apache drums de Fregonese, met en avant un affrontement classique entre le rude sergent joué par Connors avec de la bouteille et tout, et l'officier sortit de West Point, arrogant et tout. C'est un schéma façon Les mutinés du Bounty et Connors finit par prendre le commandement quand l'officier prend un coup sur la tête qui n'arrange pas ses troubles mentaux. On remarque avec joie dans le rôle d'un soldat un peu faux cul, le tout jeune Harry Dean Stanton qui crève déjà l'écran. Seylander fait un effort et compense son manque de moyens par un bon rythme, une certaine intensité dans la description des tensions menaçant le petit groupe, des éclairs de violence sans fioriture, la photographie contrastée de William Margulies, assez dure, et une musique tout à fait inhabituelle pour le genre signée Les Baxter, spécialiste de la musique exotique et de l'easy listening des années 50/60. Le film possède même quelques moments un peu barrés comme le coup de folie de l'officier qui se met à faire un rapport véhément à un supérieur cloué sur une porte par une lance. C'est le genre de scène qui restera quand tout le reste du film aura été oublié. Sans être un chef d'œuvre méconnu (il en reste ?), Tomahawk trail est un film plaisant, loin des lourdeurs de productions plus ambitieuses.

Et de rudes héros (Little Big Horn)

Un peu dans le même genre et tout aussi efficace, Little Big Horn, noir et blanc, 86 minutes, est écrit et dirigé par Charles Marquis Warren. Ce brave homme a écrit pas mal de westerns dont Springfield rifle (La mission du commandant Lex - 1952) pour André de Toth avec Gary Cooper. On lui doit une vingtaine de réalisations, dont l'ultime film avec Elvis Presley dans lequel celui-ci ne chante pas et un excellent Arrowhead (Le sorcier du Rio Grande - 1953) avec Charlton Heston Comme son titre l'indique, Little Big Horn se situe pas loin de la dernière charge de George Armstrong Custer le 25 juin 1876. L'approche de Charles Marquis Warren est originale et économique puisqu'il s'intéresse à un petit groupe de cavaliers qui va tenter d'avertir Custer qu'il fonce dans un piège (sic). Le groupe est mené par un officier rigide (tiens) joué par Lloyd Bridges (Père de Jeff et le responsable au sol de la série Airplane) qui va entrer en conflit avec son second (tiens) joué par John Ireland, inoubliable Cherry Valance dans Red River (La rivière rouge – 1946) de Howard Hawks (il vit son rôle réduit parce qu'il piqua la belle Joanne Dru au réalisateur). Pour pimenter la chose, le premier surprend au début du film sa femme dans les bras du second. Sens du devoir et du sacrifice, toutes ces sortes de choses, le film est assez brutal (Ireland étouffe un indien dans un feu de camp, Bridges est lardé de fléches), en particulier la fin, et entretien le sentiment d'un destin funeste tout du long. Les personnages, campés par des visages familiers du western de l'époque, avancent résolument vers leur perte, comme dans un film noir. Le réalisateur a le sens de l'espace et filme très bien les paysages avec de grands nuages ce qui est toujours un plus dans un western. La photographie est plutôt belle, faisant ressortir la sueur et la poussière, la chaleur et la rudesse des paysages. Malgré des indiens on ne peut plus clichés et une certaine légèreté avec l'Histoire, Little Big Horn, comme le film précédent, mérite un œil. Voire les deux.

Bon, et alors, où peut on voir ces jolies choses ? Pas facile. Le fort de la dernière chance a été édité en DVD par Sidonis, mais les autres sont inédits en France. Il faut fouiner en zone 1 ou avoir la télévision câblée, ou encore mieux connaitre quelqu'un qui a la télévision câblée et un bon enregistreur.

Photographies : Threedonia / Brian's drive in theater / Notre Cinéma / Collection personnelle / 50 westerns from the '50s

00:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : western, lesley selander, charles marquis warren, george marshall, fred f. sears | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/09/2011

Les joies du bain : Allô, allô tu m'entends ?

Le téléphone fait décidément très bon ménage avec la baignoire. Voici Yola d'Avril, quel merveilleux nom et quelle délicieuse expression, dans Beauty and the boss de Roy del Ruth, comédie de 1932. Mademoiselle d'Avril était française, née à Lille. Danseuse et comédienne, elle a fait carrière à Hollywood. On peut la croiser dans quelques grands classiques comme Captain blood (1936), Gone with the wind (Autant en emporte le vent - 1939) ou A l'ouest rien de nouveau (1930). Photographie source Film noir photosqui partage mon addiction aux scènes de bain.

10:25 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : yola d'avril, roy del ruth | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/09/2011

Au seuil de la vie

La vie, les femmes, la mort, le théâtre, tout ce qui a toujours passionné Ingmar Bergman et dont il nourrit son œuvre exceptionnelle est réunit dans Nära livet (Au Seuil de la vie) qu'il réalise en 1958. Trois femmes dans une maternité, Cécilia, Stina et Hjördis, trois cas, trois vies, trois trajectoires, une trinité du drame : la première vient de faire une fausse couche, la seconde attend dans la joie un enfant qui ne se décide pas à sortir et la troisième ne veut pas du sien. Ce film peu connu cultive les contraires. Très ambitieux, ample dans son propos, il affiche une modestie de forme, ramassé sur moins de 80 minutes, concis, épuré pour tendre à l'essentiel. Cette concision passe par une structure rigoureuse empruntant au théâtre : unités de temps, de lieu et d'action, décor dépouillé aux surfaces lisses et d'une propreté inquiétante dont le caractère quasi abstrait est renforcé par le noir et blanc clinique, si j'ose ainsi l'écrire, de la photographie de Max Wilén. Dans le même esprit, Bergman accorde une grande importance aux accessoires mis en valeur par des gros plans, que ce soit un verre, une poupée ou les instruments médicaux. Cette concision pourtant n'empêche pas les plans de prendre leur temps dans quelques moments intimes et délicatement observés (la séquence où les femmes se peignent et se maquillent avant l'heure des visites).

Le DVD

Sur le Ciné-club de Caen

Chez Shangols

Photographie capture DVD Editiions Montparnasse

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingmar bergman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2011

Laurene et Vicki

Laurene Landon et Vicki Frederick (Molly et Iris)

...All the marbles (Deux filles au tapis - 1981) de Robert Aldrich

Photographie © MGM

23:24 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : robert aldrich, vicki frederick, laurene landon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2011

Les hauts lieux de Luc Moullet

Mes lecteurs attentifs connaissent mes admirations parallèles et néanmoins non concomitantes pour les cinémas de Luc Moullet et de Gérard Courant. Ils ne s'étonneront donc pas de voir ces admirations défier les lois de la géométrie et croiser leurs parallèles avec L'homme des roubines, portrait de Moullet par Courant réalisé en 2000. Sous titré Les hauts lieux de Luc Moullet, le film adopte une approche originale puisqu'il s'agit de grimper en compagnie du cinéaste depuis l'ocrière de Bouvenne à 400 m jusqu'à atteindre 1826 m au signal de Lure, en passant par une vingtaine de lieux emblématiques, énumérés par l'impayable Jean Abeillé, lieux de vie, lieux de tournages et lieux de son histoire familiale. Approche pertinente pour faire le portrait d'un homme qui se présentait encore l'an dernier à un débat avec Jean-Luc Godard comme « Moullet Luc, randonneur ». Il est en outre notoire que Moullet dans sa carrière de critique est adepte de théories hardies qui relient l'art des réalisateurs à la géographie ou à l'astrologie. Il ouvre ainsi le film par une citation de Lubitsch : « Avant de savoir filmer des hommes, il faut savoir filmer des montagnes. » puis explique la différence entre fiction et documentaire par l'évolution du poids du cinéaste.

Gérard Courant organise son portrait, de lieu en lieu, autour de la figure de la roubine, formation géologique dite aussi « terres noires » propre aux Alpes du Sud. Pour nos amis des plats pays, c'est une sorte de terril en plus plissé. Luc Moullet se détache sur fond de roubine, comme Mona Lisa sur fond de paysage florentin. Ces roubines rattachent leur auteur à trois films, Terres noires (1961), Les contrebandières (1967) et Une aventure de Billy The Kid (1971) espèce rare de western français avec Jean-Pierre Léaud. Le film eut été plus récent, il eu également compté avec Les naufragés de la D17 (2002) et Terre de la folie (2009), ce dernier étroitement lié à L'homme des roubinespour la part biographique et les révélations familiales.

L'approche « roubine » du film permet d'éviter une étude classique de carrière (on se limite quasiment aux trois films tournés dans ces décors naturels) et de plonger plus profondément dans les principes d'une œuvre, dans les racines de son inspiration. Mieux, dans son esprit même, mélange d'humour teinté de surréalisme et de malice avec parfois des silences laissant poindre une pointe d'inquiétude. Cet état d'esprit, le portraitiste le partage avec le portraituré. Courant et Moullet sont amis et le film est tout autant un portrait d'homme à homme que de cinéaste à cinéaste voire de cinéphile à cinéphile. Et donc des plus justes. On sent constamment la complicité entre les deux hommes et le film dégage la même chaleur, la même fantaisie, le même plaisir décontracté et néanmoins absolu du cinéma que le Journal de Joseph M. consacré à Joseph Morder par Gérard Courant et dans lequel apparaissait longuement Luc Moullet.

Contrairement à ce film pourtant, L'homme des roubines se concentre sur son sujet sans intervention de Courant qui ne laisse voir que son ombre et n'apparait que dans un court extrait de Parpaillon (1993). Il s'efface et laisse s'exprimer Moullet en toute liberté, structurant simplement sa parole avec affection. Le film est aussi un manifeste pour une autre façon de faire du cinéma, il faudrait plutôt écrire : pour vivre le cinéma. Un cinéma dont Marcel Pagnol disait : « l'universel, on l'atteint en restant chez soi », un cinéma art de vivre qui se nourrit de la vie jusqu'à devenir la vie elle-même. Un cinéma aussi un peu démystifié dans sa fabrication, cinéma d'artisans contrebandiers, de cuisiniers aventuriers, dont Moullet excelle à raconter les coulisses comme faire tourner les acteurs dans de rudes conditions climatiques (résultat : 12 plans en deux heures), feinter un inspecteur du fisc, vendre un faux western à l'international ou savoir faire avancer un âne sur un chemin de montagne. L'homme des roubines est ainsi un mode d'emploi pragmatique que tout aspirant cinéaste devrait voir et méditer. Luc Moullet filme avec délectation envers et contre tout. Gérard Courant se délecte de le voir raconter. Et nous bien sûr, c'est le bonheur.

Photographie capture DVD Blaq Out

Sur le site de Gérard Courant

Chez le bon Dr Orlof

Sur Nightswimming

Chez Anna

22:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gérard courant, luc moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/09/2011

Moretti à Angers

14:35 Publié dans Cinéma, Festival, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2011

Cliff Robertson 1923 - 2011

Émouvant chez Brian de Palma, racé chez Joseph L. Mankiewicz, héroïque chez Walsh et Aldrich, glaçant chez Sidney Pollack, présidentiel chez John Carpenter, il avait aussi joué Kennedy et Hugh Heffner. Et puis Tolly Devlin, cet admirable personnage du non moins admirable film de Samuel Fuller Underworld USA (Les Bas-fonds de New-York - 1961). J'aimais beaucoup l'ami Cliff, une sorte de George Peppard qui aurait bien vieillit.

Photographie DR

22:29 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cliff robertson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2011

Charell, premiers pas de Mikhaël Hers

Charell est le premier film de Mikhaël Hers, réalisé en 2006 à partir du chapitre XI du roman De si braves garçons de Patrick Modiano paru en 1982. Le texte est adapté avec Mariette Désert qui co-signera plus tard le scénario de Memory lane(2010). Le travail de Modiano, son univers, sa tonalité, sont souvent évoqués pour parler du cinéma de Hers. N'ayant jamais lu une ligne de cet auteur, ce qui est peut être dommage, c'est une piste que je n'ai jamais empruntée.

Charell est le récit de la rencontre de deux hommes après vingt ans : Daniel, qui cherche un appartement sur le territoire de sa jeunesse, l'ouest de Paris du côté du bois de Boulogne, et Charell dont la vie trouble est révélée par fragments. Il est un peu périlleux d'aborder un premier film à la lumière de ceux qui ont suivi. Disons que je vois ce qui a intéressé Mikhaël Hers dans cette histoire, le poids du passé et des sentiments entre les personnages, les non-dits masqués par des dialogues ordinaires, mais montré à travers les regards, les gestes et les silences. Le territoire aussi, que l'on arpente à pied car le héros hersien est un marcheur (Daniel refuse à un moment de monter dans la voiture de Charell), ce territoire de l'ouest parisien avec cette façon dès les superbes premiers plans, de filmer la capitale à travers de la végétation, lointaine déjà entre les arbres du bois. Un territoire qui est lié à l'enfance ou à l'adolescence. Les deux hommes sont ici d'anciens camarades de collège. Un territoire sur lequel on revient.

Hers travaille avec Charell sur un rythme, pas toujours bien maitrisé pour ce premier essai. Le film est un poil long, certaines scènes hésitant à se finir. Il travaille aussi sur des figures qui vont s'affirmer en style dès Primrose hill l'année suivante. Il est d'ailleurs étonnant qu'il manque encore à ce stade les fameux travellings arrière ou latéraux. Hers est avare de mouvement d'appareils sur Charell, mais on trouve un passage, une série de recadrages sur ses trois personnages principaux qui marchent de front, chacun d'eux étant isolé l'un après l'autre. Seuls ensembles. Hers dit s'être inspiré du Muriel(1963) d'Alain Resnais, mais je trouve que ce passage anticipe sur le plan sur le pont à la fin de Memory lane quand la caméra, en travelling latéral cette fois, passe de l'un à l'autre, isolant les composantes du groupe sans les séparer, de façon plus fluide et plus personnelle.

La photographie inspirée de Martin Rit qui passe à la réalisation la même année avec La leçon de guitare, un court métrage impeccable avec Serge Riaboukine, multiplie les ambiances nocturnes et quelques beaux plans saisis à l'aube, entre chien et loup. Avec le travail sur le son (précis et dépouillé) et sur les arrière-plans, on retrouve sans peine cette façon de créer un monde un peu décalé, légèrement hors du temps, légèrement suspendu qui convient bien à l'état psychologique des personnages, situés dans un entre-deux, rattrapés par leur passé, mal assurés de leur avenir, subissant une brusque remontée nostalgique dont ils ne savent trop quoi faire. Sur quoi peuvent déboucher les retrouvailles entre Daniel et Charell ? Que reste-il de leur proximité, de leur amitié passée ? Et quelle était la nature de cette amitié ? Le film entretien le flou avec une dominante de tristesse. Les œuvres à venir exprimeront la capacité des personnages à aller malgré tout de l'avant, à surmonter les pertes et à construire leurs vies.

Au crédit du film également, la façon délicate de filmer les femmes, Anicée Alvina, égérie d'Alain Robbe-Grillet dans les années 70 et Marie Kremer dans le très beau second rôle de la jeune femme de l'hôtel, qui fait exister le personnage dès les premières secondes. Cette attention aux petits rôles est là encore une qualité que Hers développera dans les films suivants. J'avoue être moins convaincu par le duo masculin. Jean-Michel Fête joue Daniel avec retenue mais Marc Barbé aurait pu donner plus d'humanité à Charell, peut être trop axé sur le côté dandy mystérieux du personnage. J'ai parfois eu du mal à m'attacher à ces deux hommes et donc à croire pleinement à leur histoire.

Charell est à découvrir dans l'édition DVD de Memory lane qui vient de sortir, une belle édition qui regroupe avec intelligence et générosité les quatre films de leur auteur. Quatre films où l'on voit se construire et s'affirmer un univers, se développer un style. Une occasion rare d'assister à la naissance d'un cinéaste.

Photographies : captures DVD Chalet Pointu (La petite collection BREF)

09:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2011

Vous n'allez pas nous demander de faire ça !?

Shirley MacLaine, Glenn Ford et Vincent Sherman sur le plateau de la délicieuse comédie - western The sheepman (La vallée de la poudre - 1958) joué par les deux premiers et rélisé par le troisième. Photographie source Dr X's free associations

13:24 Publié dans Ça, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vincent sherman, glenn ford, shirley maclaine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2011

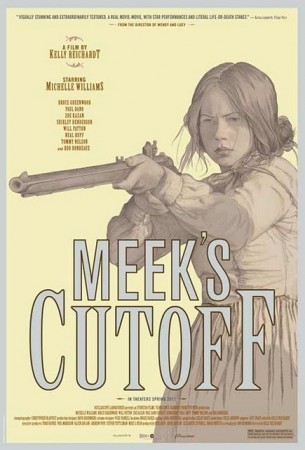

Meek's cutoff

Voici un objet bien curieux pour l'amateur de western que je suis. Meek's cutoff (La dernière piste - 2010) de Kelly Reichardt relève tout à fait du genre et sans doute plus que d'aucuns, séduits par sa forme, ne l'ont remarqué. Mais cette forme, la réalisation très précise, le tempo subtilement tendu et assez lent, l'utilisation du cadre classique 1:33 que l'on ne voit plus sur les écrans d'aujourd'hui, cette forme donc qui peut irriter, qui intrigue et éventuellement réjouis par sa rupture avec les canons du moment, fait que Meek's cutoff ne ressemble à aucun autre western, ni en 1:33 ni en Cinémascope, ni à la branche italienne pas plus qu'au tentatives les plus limites (Luc Moullet ou Alejandro Jodorowsky pour situer). Surgissant avec sa tranquille singularité, le film de Kelly Reichardt réussit le tour de force de proposer une vision originale d'un genre usé à l'os, quasi inédite, sans les béquilles tremblotantes de la citation ou du remake, tout en s'appuyant mine de rien sur une poignée de fondamentaux. Le récit minimal de Jonathan Raymond, scénariste des deux premiers films de Reichardt, décrit le périple d'un petit groupe d'émigrants perdus dans une contrée hostile (territoire indien donc) et menés par un trappeur, le Meek du titre, qui ne semble pas bien fiable.

Au programme, chariots bâchés évoluant lentement dans les grands espaces au rythme de la marche des bœufs, traversée de rivière, descente d'une pente escarpée, recherche d'un point d'eau et menace invisible (réelle ?) des indiens. Des ingrédients de base qui s'organisent ici de façon singulière. Question de regard peut être parce que, et je trouve que cela n'a pas été assez souligné, Meek's cutoff a été réalisé par une femme. C'est tout à fait exceptionnel, avant Reichardt, il y avait eu Maggie Greenwald avec The ballad of little Jo (1993) et il y aura bientôt Madeleine Stowe pour se frotter à un genre particulièrement masculin et c'est tout. Certes, le scénario est écrit par un homme (ce qui après tout ne veut pas dire grand chose puisque Hawks avait travaillé avec la géniale Leigh Brackett sur Rio Bravo et El Dorado) mais la réussite du film tient surtout à sa mise en scène, à ses partit-pris francs et assumés de la première à la dernière image : travail sur le son avec grincements de roues « à la Leone », souffle du vent dans les grands espaces désolés, dialogues murmurés ou alors surgissant d'abord en bruit de fond, presque inaudibles « à la Godard », photographie signée Chris Blauvelt en lumière naturelle, aubes et crépuscules, nuits sombres éclairées au feu de camp ou d'une lanterne.

Kelly Reichardt prend le risque calculé d'étouffer son film sous son travail de recherche formel. Le risque paye ici. Sa maîtrise passe par le montage, qu'elle signe, capable de fulgurances comme ce superbe raccord entre le coup porté à l'indien et le mouvement de tête dégoûté d'Emily, le genre de figure qui excite Steven Spielberg quand il parle de David Lean. Mais elle sait aussi imposer sans forcer la durée de ses plans. D'entrée, elle nous fait marcher aux côté du petit groupe d'hommes et de femmes et nous plonge immédiatement dans l'action. Puis en limitant strictement les informations, elle entretient un suspense constant et le plaisir de la découverte des personnalités de chacun. Comme il n'y a pas de bon western sans un dose d'exaltation, elle nous offre aussi dès les premières minutes, un petit miracle.

J'étais donc là à avancer sur la terre rude à l'herbe rare, au rythme des roues sur les pierres, contemplant tout ces petits détails qui font un poil trop authentiques, des coiffes des femmes aux ustensiles pendus aux chariots. Je me disais avec un peu de perfidie que lors de la traversée de la rivière, les personnages avaient vraiment l'air mouillé et j'aimais que cela enchaîne avec un plan ou Emily fait sécher ses vêtements. Pas encore complètement dans le film pourtant. Et puis un plan large, vaste paysage, fond de nuages, et le petit groupe arrive de face pour sortir lentement sur la gauche. Reste le vide grandiose. Je me suis pris à rêver, le plan est assez long pour cela. Voilà, Reichardt a épuisé l'image jusqu'à retrouver l'essence du western, avant Ford même, un territoire infini, vierge, où tout est possible. Elle a dégagé sa poignée de personnages et maintenant, le western peut (re)commencer. Maintenant, un cavalier peut surgit de l'horizon, Ben Johnson en habit bleu, John Wayne rentrant de guerre, Shane ou l'étranger. Et puis au fond de l'image là où ciel et collines se confondent, un cavalier surgit ! Il semble flotter dans l'air, imprécis, presque transparent. Un mirage. Il m'a fallu de longues secondes pour réaliser que par un long fondu enchaîné, la réalisatrice faisait revenir son groupe par la droite. Le cavalier, c'est Meek. C'est un plan totalement magique et après cela, j'étais prêt à suivre Reichardt sur n'importe quelle piste.

Le film à d'autres moments aussi magiques comme la découverte de l'arbre, qui jouent à la fois sur une déstabilisation du spectateur via l'originalité du regard et sur une sorte de connivence basée sur la réminiscence des figures classiques du genre. Nous sommes à la fois dans l'étrange (On peut penser au Nosferatu (1922) de Murnau, en voici un en véritable 1:33), dans une sorte de rêve mais aussi dans le familier. On retrouve ce sentiment dans les accessoires qui à la fois « sonnent » juste et pourtant accessoires « de cinéma » ou dans la barbe trop hirsute pour être honnête de Meek. Et ce familier, il faut faire un effort pour le retrouver. Par exemple, lors de la descente des chariots. C'est quelque chose que l'on a déjà vu chez James Cruze ou Raoul Walh en plus spectaculaire, chez John Ford aussi dans le sublime Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) qui est le film qui se rapproche le plus, visuellement, de Meek's cutoff. On retrouve cette fascination pour l'action pure, descendre un chariot, puis un autre, retenir la corde, tendre ses muscles. Un acteur qui descend un chariot à bout de bras ne peut pas être mauvais. Reichardt filme alors des gens vrais, de l'effort vrai, collectif, de l'angoisse vraie, du temps vrai. Et bien sûr la corde lâche et l'un des chariots va s'écraser. C'est quelque chose que l'on a vu vingt fois mais l'on est prêt à frémir une vingt et unième fois. Parce que c'est bien fait que l'on y croit. D'autant que cette fois, il y a cette petite distorsion due au regard de la réalisatrice, un peu comme le monde d'Alice une fois qu'elle a basculé dans le trou. Ici Alice c'est Emily jouée par Michelle Williams et la lapin blanc est un indien Païute joué par Rod Rondeaux, un cascadeur spécialisé dans les westerns récents. On en revient à cette idée de rêve, comme ce cavalier qui naît à l'horizon. On pourrait aussi creuser du côté d'autres voyages absurdes ou immobiles (Chez Beckett ou Arrabal). Et je me dis que la grande idée de Kelly Reichardt, c'est d'avoir fait du western table-rase, comme son paysage toujours plus dépouillé, pour y faire resurgir, ténue mais tenace, une poignée essentielle de sentiments et d'émotions, à l'image de l'arbre au milieu des rochers nus.

Chez Buster The Balloonatic

Chez Edouard Nightswimming

Sur la Kinopithèque

Affiche source Filmsnobbery

10:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : kelly reichardt, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/08/2011

Opération Opium

J'avoue que je m'attendais au pire. Terence Young aux commandes d'une superproduction internationale produite par une émanation de l'ONU (Oui, l'organisation des nations unies) pour faire la propagande de leur action dans la lutte anti-drogue, c'eût pu être à frémir. Toutes choses étant relatives, c'est plutôt une bonne surprise que ce The poppy is also a flower, quatrième et dernier opus de cette série de films à visée didactique et destinée à la télévision. L'histoire de celui-ci est assez rocambolesque et mériterait bien un film. Pour les détails, on se reportera à l'intervention de Philippe Lombard sur les bonus de l'édition DVD. Pour les grandes lignes, il suffit de dire que Terence Young, très impliqué dans le projet, l'a développé dans un premier temps avec Ian Fleming, créateur de l'agent 007, avant que l'écrivain ne succombe à une crise cardiaque en 1964. Par la suite, Young amplifia le potentiel du projet en le proposant à une pléiade de vedettes qui acceptèrent de jouer gracieusement. Que ne ferait-on pas pour la bonne cause ? Et c'est ainsi que The poppy is also a flower finit par sortir sur les grands écrans des salles obscures.

Terence Young, lui, avait conquis gloire et fortune en mettant en scène trois des premiers James Bond. Les meilleurs diront certains. Toujours est-il qu'en 1965, il cherche à en sortir après le succès de Thunderball (Opération tonnerre). Mais Young, ne l'oublions pas, est aussi le redoutable réalisateur de projets plutôt contestables aux curieux croisements comme la rencontre Delon / Bronson / Mifune dans le rigolo Red sun (Soleil rouge) en 1971, celle de Bourvil et William Holden dans le lacrymal L'arbre de Noël en 1969, ou encore celle d'Omar Sharif et de Catherine Deneuve dans le lénifiant Mayerling en 1968. Sa carrière culmine en 1974 avec Le Guerriere dal seno nudo (Les Amazones) dont le titre original est explicite et qui doit être quelque chose. Mais quoi ?

Photographie : capture DVD Carlotta

Le récit très complet de la génèse du film par Philippe Lombard sur DevilDead

13:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : terence young | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/08/2011

La rentrée

Memory lane capture DVD Ad Vitam

23:42 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/08/2011

Les joies du bain : savonette

Une trouvaille de l'ami Gérard Courant: Jayne au bain. Le détail qui tue, c'est la taille de la savonnette.

00:39 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jayne mansfield | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/08/2011

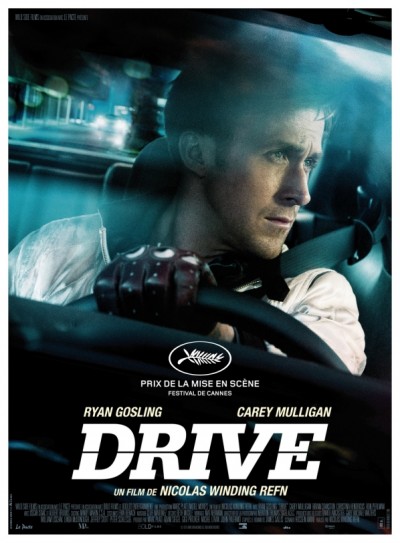

Le 5 octobre (patience)

19:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : nicolas winding refn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/08/2011

Les joies du bain : Cygne

J'ai toujours rêvé d'avoir une baignoire comme celle-ci. Blague à part, merci à Frédérique, qui a pourtant bien des soucis avec sa plomberie, pour cette hollywooderie des années trente. Dans la chose, c'est miss Benita Hume et le film, The worst woman in Paris (1933) de Monta Bell avec Aldolphe Menjou. Frédérique me précise que la miss Betina fut l'épouse de George Sanders. Merci.

00:32 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : monta bell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |