03/09/2011

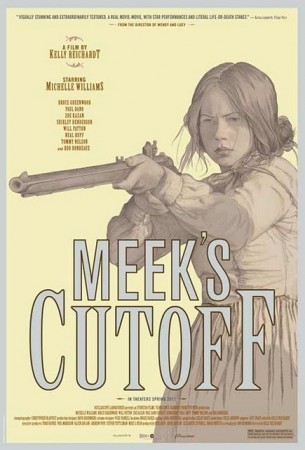

Meek's cutoff

Voici un objet bien curieux pour l'amateur de western que je suis. Meek's cutoff (La dernière piste - 2010) de Kelly Reichardt relève tout à fait du genre et sans doute plus que d'aucuns, séduits par sa forme, ne l'ont remarqué. Mais cette forme, la réalisation très précise, le tempo subtilement tendu et assez lent, l'utilisation du cadre classique 1:33 que l'on ne voit plus sur les écrans d'aujourd'hui, cette forme donc qui peut irriter, qui intrigue et éventuellement réjouis par sa rupture avec les canons du moment, fait que Meek's cutoff ne ressemble à aucun autre western, ni en 1:33 ni en Cinémascope, ni à la branche italienne pas plus qu'au tentatives les plus limites (Luc Moullet ou Alejandro Jodorowsky pour situer). Surgissant avec sa tranquille singularité, le film de Kelly Reichardt réussit le tour de force de proposer une vision originale d'un genre usé à l'os, quasi inédite, sans les béquilles tremblotantes de la citation ou du remake, tout en s'appuyant mine de rien sur une poignée de fondamentaux. Le récit minimal de Jonathan Raymond, scénariste des deux premiers films de Reichardt, décrit le périple d'un petit groupe d'émigrants perdus dans une contrée hostile (territoire indien donc) et menés par un trappeur, le Meek du titre, qui ne semble pas bien fiable.

Au programme, chariots bâchés évoluant lentement dans les grands espaces au rythme de la marche des bœufs, traversée de rivière, descente d'une pente escarpée, recherche d'un point d'eau et menace invisible (réelle ?) des indiens. Des ingrédients de base qui s'organisent ici de façon singulière. Question de regard peut être parce que, et je trouve que cela n'a pas été assez souligné, Meek's cutoff a été réalisé par une femme. C'est tout à fait exceptionnel, avant Reichardt, il y avait eu Maggie Greenwald avec The ballad of little Jo (1993) et il y aura bientôt Madeleine Stowe pour se frotter à un genre particulièrement masculin et c'est tout. Certes, le scénario est écrit par un homme (ce qui après tout ne veut pas dire grand chose puisque Hawks avait travaillé avec la géniale Leigh Brackett sur Rio Bravo et El Dorado) mais la réussite du film tient surtout à sa mise en scène, à ses partit-pris francs et assumés de la première à la dernière image : travail sur le son avec grincements de roues « à la Leone », souffle du vent dans les grands espaces désolés, dialogues murmurés ou alors surgissant d'abord en bruit de fond, presque inaudibles « à la Godard », photographie signée Chris Blauvelt en lumière naturelle, aubes et crépuscules, nuits sombres éclairées au feu de camp ou d'une lanterne.

Kelly Reichardt prend le risque calculé d'étouffer son film sous son travail de recherche formel. Le risque paye ici. Sa maîtrise passe par le montage, qu'elle signe, capable de fulgurances comme ce superbe raccord entre le coup porté à l'indien et le mouvement de tête dégoûté d'Emily, le genre de figure qui excite Steven Spielberg quand il parle de David Lean. Mais elle sait aussi imposer sans forcer la durée de ses plans. D'entrée, elle nous fait marcher aux côté du petit groupe d'hommes et de femmes et nous plonge immédiatement dans l'action. Puis en limitant strictement les informations, elle entretient un suspense constant et le plaisir de la découverte des personnalités de chacun. Comme il n'y a pas de bon western sans un dose d'exaltation, elle nous offre aussi dès les premières minutes, un petit miracle.

J'étais donc là à avancer sur la terre rude à l'herbe rare, au rythme des roues sur les pierres, contemplant tout ces petits détails qui font un poil trop authentiques, des coiffes des femmes aux ustensiles pendus aux chariots. Je me disais avec un peu de perfidie que lors de la traversée de la rivière, les personnages avaient vraiment l'air mouillé et j'aimais que cela enchaîne avec un plan ou Emily fait sécher ses vêtements. Pas encore complètement dans le film pourtant. Et puis un plan large, vaste paysage, fond de nuages, et le petit groupe arrive de face pour sortir lentement sur la gauche. Reste le vide grandiose. Je me suis pris à rêver, le plan est assez long pour cela. Voilà, Reichardt a épuisé l'image jusqu'à retrouver l'essence du western, avant Ford même, un territoire infini, vierge, où tout est possible. Elle a dégagé sa poignée de personnages et maintenant, le western peut (re)commencer. Maintenant, un cavalier peut surgit de l'horizon, Ben Johnson en habit bleu, John Wayne rentrant de guerre, Shane ou l'étranger. Et puis au fond de l'image là où ciel et collines se confondent, un cavalier surgit ! Il semble flotter dans l'air, imprécis, presque transparent. Un mirage. Il m'a fallu de longues secondes pour réaliser que par un long fondu enchaîné, la réalisatrice faisait revenir son groupe par la droite. Le cavalier, c'est Meek. C'est un plan totalement magique et après cela, j'étais prêt à suivre Reichardt sur n'importe quelle piste.

Le film à d'autres moments aussi magiques comme la découverte de l'arbre, qui jouent à la fois sur une déstabilisation du spectateur via l'originalité du regard et sur une sorte de connivence basée sur la réminiscence des figures classiques du genre. Nous sommes à la fois dans l'étrange (On peut penser au Nosferatu (1922) de Murnau, en voici un en véritable 1:33), dans une sorte de rêve mais aussi dans le familier. On retrouve ce sentiment dans les accessoires qui à la fois « sonnent » juste et pourtant accessoires « de cinéma » ou dans la barbe trop hirsute pour être honnête de Meek. Et ce familier, il faut faire un effort pour le retrouver. Par exemple, lors de la descente des chariots. C'est quelque chose que l'on a déjà vu chez James Cruze ou Raoul Walh en plus spectaculaire, chez John Ford aussi dans le sublime Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) qui est le film qui se rapproche le plus, visuellement, de Meek's cutoff. On retrouve cette fascination pour l'action pure, descendre un chariot, puis un autre, retenir la corde, tendre ses muscles. Un acteur qui descend un chariot à bout de bras ne peut pas être mauvais. Reichardt filme alors des gens vrais, de l'effort vrai, collectif, de l'angoisse vraie, du temps vrai. Et bien sûr la corde lâche et l'un des chariots va s'écraser. C'est quelque chose que l'on a vu vingt fois mais l'on est prêt à frémir une vingt et unième fois. Parce que c'est bien fait que l'on y croit. D'autant que cette fois, il y a cette petite distorsion due au regard de la réalisatrice, un peu comme le monde d'Alice une fois qu'elle a basculé dans le trou. Ici Alice c'est Emily jouée par Michelle Williams et la lapin blanc est un indien Païute joué par Rod Rondeaux, un cascadeur spécialisé dans les westerns récents. On en revient à cette idée de rêve, comme ce cavalier qui naît à l'horizon. On pourrait aussi creuser du côté d'autres voyages absurdes ou immobiles (Chez Beckett ou Arrabal). Et je me dis que la grande idée de Kelly Reichardt, c'est d'avoir fait du western table-rase, comme son paysage toujours plus dépouillé, pour y faire resurgir, ténue mais tenace, une poignée essentielle de sentiments et d'émotions, à l'image de l'arbre au milieu des rochers nus.

Chez Buster The Balloonatic

Chez Edouard Nightswimming

Sur la Kinopithèque

Affiche source Filmsnobbery

10:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : kelly reichardt, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |