11/01/2011

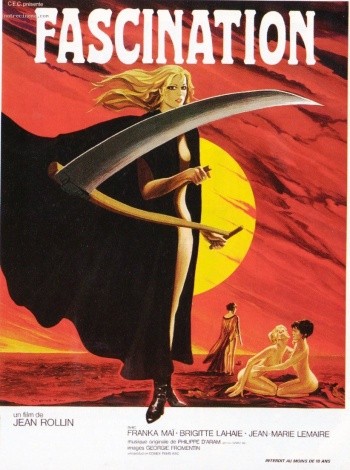

Fascination

Rien de mieux pour rendre hommage à un réalisateur disparu que de découvrir un de ses films. A une époque qui me semble terriblement lointaine, je trouvais toujours une sorte de consolation aux diffusions exceptionnelles sur le petit écran qui venaient bousculer le sage ordonnancement des programmes pour saluer un artiste et son œuvre. Je n'ai rien vu passer sur Blake Edwards, je peux me tromper, mais j'imagine avec un sourire sardonique une diffusion en première partie de soirée, y compris sur ARTE, des Raisins de la mort (1980) ou de La morte vivante (1982) de Jean Rollin. Comme on ne peut compter que sur soi même, je me suis fait ma propre veillée funèbre (Comme l'a joliment écrit Ludovic, j'avais encore envie de rester un peu avec Jean) en découvrant Fascination tourné en 1979. Et je vous assure qu'une telle veillée à plus à voir avec celles filmées par John Ford ou chantées par Georges Brassens qu'à autre chose.

Conte fantastique, poétique, érotique et un poil anarchiste, Fascination jouit d'une réputation excellente au sein de l'œuvre rollinienne. C'est sans doute l'un de ses plus accessibles car l'un des plus équilibrés entre les habituelles contraintes économiques auxquelles le réalisateur était soumis (budget, temps de tournage, distribution, scénario) et ses ambitions formelles. Équilibre du rythme, le film a le juste tempo sans rien sacrifier à la composition des plans sur la longueur, contemplatifs souvent, laissant diffuser l'étrange. Équilibre de l'interprétation, pus homogène qu'ailleurs, dont le style particulier de jeu souvent dilettante, s'accommode bien du décalage temporel (le film se déroule au début du XXe siècle). Équilibre des décors, superbe château isolé dans une non moins superbe campagne traversée de brumes du plus bel effet, dont on ressent l'humidité, la fraicheur. Cadre hors du temps. Le huis-clos justifie la simplicité et permet à Jean Rollin d'exploiter au maximum ses faibles ressources : le pont photogénique, l'écurie, l'abattoir au début, le vieux moulin à la fin.

Les quatre premiers plans contiennent tout l'univers de leur auteur. Une ancienne peinture, un chandelier, un énorme grimoire aux gravures occultes, deux mains fines et blanches, féminines, aux poignets ornées de dentelle fragile, blanche, caressant la couverture et le parchemin des pages. Goût des belles choses anciennes, présence d'un monde au delà du rideau des choses matérielles auquel se heurte notre vision. Sensualité et goût des belles femmes, de leur douceur associée à une sorte de fièvre, tout cela dans un simple mouvement de la main. Comme avec les premières mesures d'un morceau de Ravel, nous sommes immédiatement plongés dans un univers à nul autre pareil. A chacun de choisir de le rejeter ou de s'y abandonner.

Suite à un vol qui a mal tourné, Marc trahit ses complices et file avec le butin. Poursuivi, il trouve refuge dans un étrange château où il est accueilli par deux ravissantes demoiselles. Tandis que les ex-complices encerclent la bâtisse Marc est le jouet des séductions d'Éva et Élisabeth, otages plus ou moins consentantes, préparant pour la nuit une étrange réunion féminine. Traitant l'articulation de ses péripéties par dessus la jambe, Rollin joue les variations dans les rapports entre ses personnages, faisant exploser des accès de violence et d'érotisme. Les uns comme les autres renversent les positions de protagonistes, tour à tour victimes ou bourreaux, dominants ou dominés. Je me suis fait la réflexion que, d'une certaine façon, Rollin est ici proche d'un Sergio Leone, jouant sur les codes et les attentes, s'amusant à les satisfaire là où on ne les attend pas. Il progresse par scène, chacune sur son rythme propre, possédant un tempo propre et s'emboîtant dans un ensemble plus lâche et plus libre. Ce qui compte, c'est la beauté et l'insolite du cadre, la saisie de la poésie de l'instant, la puissance visuelle de l'image et des associations visuelles. Le plus fameux dans Fascination, c'est l'élimination impitoyable du groupe des truands par une Éva, personnifiée par Brigitte Lahaie, armée d'une faux et vêtue seulement d'une vaste cape noire et de bottes rouges. Lors de son duel avec la femme du groupe sur le pont qui mène au château, elle est sciemment filmée comme Clint Eastwood sous l'œil du maestro italien (découpage, gros plans). Les scènes purement érotiques sont traitées de la même manière. Attendues, c'est une exigence des producteurs, ces passages surprennent par leur mélange de sensualité et de retenue. Rollin privilégie encore une fois le découpage, le jeu sur la durée et les gros plans, s'attardant sur un détail, un geste, ou se focalisant sur un visage, créant des visions d'un érotisme unique en son genre. Il est aidé sur ce plan par ses actrices d'une grande beauté, aussi troublantes nues que sous leurs voiles diaphanes ou leurs tenues sophistiquées façon 1900. Brigitte Lahaie en particulier a une aisance physique (marcher nue, c'est pas simple), qui compense un jeu pas toujours assuré et contraste par son côté très charnel (rondeurs musclées, seins sublimes) avec Franca Mai qui joue Élisabeth, plus éthérée, fragile ; et Fanny Magier dans le rôle d'Hélène, maîtresse femme rigide.

A tout ceci s'ajoute , discrètement, une dimension politique, vision surréaliste et fantastique de la lutte des classes. Le gang a l'allure d'une bande à Bonnot au petit pied, arborant le foulard des apaches (les parisiens, pas ceux de l'Arizona) et utilisant leur langage, ce qui donne des dialogues plutôt amusants quoique peu naturels. Ils rêvent d'ascension sociale et aiment s'en prendre aux « bourgeois » : symboliquement, leur chef intervertit les rôles de sa compagne et d'Éva en donnant les vêtements « de riche » de la seconde à la première, amenant Éva à révéler sa nature réelle quand après le viol, elle élimine le truand puis revêt sa fameuse cape. Ce rêve prolétaire sera sanctionné par la mort. Impitoyable société. Les deux héroïnes sont clairement identifiées comme deux domestiques un peu particulières qui s'ébattent en liberté restreinte dans la demeure abandonnée de leurs mystérieuses patronnes. Quand celles-ci surviennent, elles n'hésitent pas à les sacrifier à leurs besoins. La symbolique du sang, utilisé pour préserver la beauté comme dans la légende de la comtesse Bathory (Rollin s'inspire aussi des traitements contre l'anémie à base de sang de bœuf, directement bu à l'abattoir, qui avaient cours à l'époque), peut relever d'une lecture marxiste et ironique, le sang du peuple abreuvant les possédants. Lecture troublée par la puissance de l'érotisme quand Rollin filme en gros plan Franca Mai humectant ses lèvres. L'affection de Rollin va à ses héroïnes rêvant de liberté et d'amour fou.

L'avis du bon Dr Orlof

Et celui du Dr Franc N Furter

Sur Gotterdammerung (en anglais)

Photographies Mondes étranges

13:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : jean rollin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/01/2011

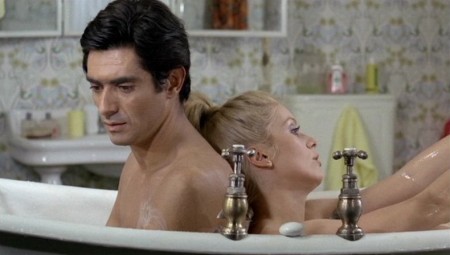

Les joies du bain : hommage

Ah, les charmes des bains japonais ! Belle occasion de rendre hommage à la non moins belle Hideko Takamine, muse de Naruse et d'Ozu, disparue à la fin de l'année dans une indifférence à peine polie et les regards soudainement embués de ses véritables admirateurs. Photographies tirée du magnifique Ukigumo (Nuages flottants - 1955) de Mikio Naruse. Source Wild Side.

05:15 Publié dans Actrices, Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2011

Pour Mohammad Rasoulof

Texte de présentation de la séance du dimanche 9 janvier 2011

Vous allez assister à une séance très particulière de cette série de projections de soutien aux cinéastes iraniens récemment condamnés puisqu'il s'agit de celle consacrée à Mohammad Rasoulof, réalisateur, scénariste et producteur dont nous allons vous présenter le seul film disponible en France à notre connaissance : Jazireh ahani (La vie sur l'eau.)

Quand Philippe Serve de Cinéma Sans Frontières, le grand architecte de ces journées, m'a proposé d'animer la présentation de ce film, j'ai tout de suite accepté. Je ne connaissais pas du tout Mohammad Rasoulof ni son travail et à Regard Indépendant, nous adorons montrer des films que nous ne connaissons pas de gens qui sont peu ou pas connus, de Jérémie à Lenoir à Gérard Courant en passant par Jean Rollin.

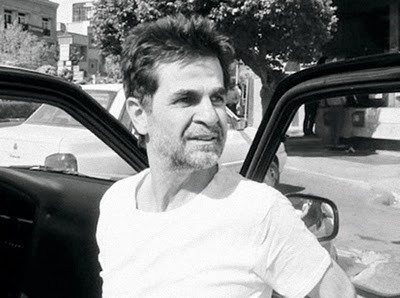

Je pense que nombre d'entre vous êtes dans mon cas aussi nous allons faire connaissance avec ce jeune réalisateur. Il est né en 1973 à Shiraz, une ville assez importante du sud ouest iranien. 6e ville du pays, elle a été brièvement capitale de la Perse au XVIe siècle. Rasoulof y fait des études de sociologie puis bifurque vers le montage qu'il étudie à l'université Sooreh de Téhéran.

De 1991 à 1999, il réalise 6 courts métrages proches du documentaire puis en 2002 un premier long Gagooman que l'on trouve sous le titre anglais the twilight, le crépuscule, mais n'est pas sortit en France à notre connaissance. Le film suivant est celui que nous allons voir et qui le révèle au niveau international. : Jazireh ahani (la vie sur l'eau) en 2005 circule dans les festivals (primé à Telluride, Karlovy Vary et Toronto). En France, il fait partie de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Il est également disponible en DVD.

Mohammad Rasoulof revient au documentaire en 2008 avec Baad-e-daboor, un moyen métrage sur un sujet très sensible : L'accès à Internet et les antennes paraboliques en Iran qui sont un enjeu entre le pouvoir et la population, le premier cherchant à contrôler ce que voit la seconde et la seconde ayant développé une véritable économie parallèle, installant du matériel non bridé avec de grands risques, comme on a pu le voir dans le film de Saman Salour : Taraneh Tanhayie Tehran (Le chant solitaire de Téhéran - 2008). C'est bien sûr un film critique sur la gestion des media par la pouvoir.

Il aide ensuite le jeune cinéaste Vahid Vakilifar en produisant le film Gesher.

En 2009 suit un nouveau long métrage, Keshtzar haye sepid dont le titre anglais est The white meadow, la prairie blanche. Le sujet du film, plutôt poétique est très intriguant puisqu'il s'agit d'un homme chargé de recueillir les larmes des habitants d'un groupe d'iles. Le film se fait dans des conditions difficiles, à la fois logistiques (lieux de tournage) et à cause de la pression de la censure qui s'inquiète de la charge critique du film et refuse les permissions de tournage, situation que Jafar Panahi a dénoncée par ailleurs.

Achevé, le film commence à circuler dans les festivals européens. Lors de la projection en sélection officielle au festival de San Sebastian, Rasoulof critique le régime. Nous sommes en plein pendant la période des élections truquées de 2009. Son intervention est particulièrement mal vue à Téhéran. On lui refuse d'aller à Berlin présenter son film et il est arrêté avec Panahi le 1er mars 2010. Ensemble, ils préparaient un film inspiré des événements politiques consécutifs aux dernières élections iraniennes. Sont également arrêtés une quinzaine de personnes dont le directeur de la photographie de Rasoulof : Ebrahim Ghafori. Rasoulof est libéré assez rapidement contrairement à Panahi qui est retenu juste ce qu'il faut pour qu'il n'aille pas à Cannes occuper son poste de juré.

En décembre, Rasoulof est condamné. Le verdict retient deux motifs : une peine de 5 ans de prison pour “assemblée et collusion contre la sécurité nationale”, et une autre d’un an de prison pour “perturbation de l’opinion publique en faisant un film sans autorisation”.

Dans l'exposition médiatique qui suit cette histoire, Jafar Panahi est mis en avant : il a son renom international, les larmes de Binoche, le siège vide de juré à Cannes. On a tendance pour le grand public à reléguer Rasoulof à deux ligne. Il est « le cinéaste également arrêté en sa compagnie ». Il ne s'agit bien évidemment pas d'opposer deux hommes qui partagent les mêmes engagements et subissent les mêmes peines, mais était important de bien les associer dans les actions de soutien.

Comme le rappelait Philippe en ouverture de ces journées, la censure envers le cinéma, et les autres arts, a toujours existé. C'est un rapport de force ou le pouvoir tente d'empêcher que les choses soient dites ou montrées. Lutter contre cela, c'est faire en sorte que l'on montre ce que l'on veut nous cacher, les œuvres, et c'est là je pense que nous trouvons, associations cinéphiles, notre légitimité.

Avec mon optimisme proverbial, je dirais qu'en faisant connaître Mohammad Rasoulof et en montrant son film, nous remportons une victoire, toute modeste soit elle, sur le pouvoir qui voudrait qu'on l'ignore. Pour les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, il est important qu'on dise leur nom et que l'on parle d'eux, ceux qui meurent, ce sont ceux que l'on oublie.

Et concernant les œuvres, les censure peuvent remporter des victoires, parfois douloureuses, mais elles ne gagnent pas tant qu'il y a des gens qui bataillent pour montrer. Pour rester en France, c'est vrai que la censure à interdit, saisi le film de Paul Carpita Le rendez-vous des quais (1953). Mais le film a été retrouvé, restauré, montré enfin, et Paul a encore pu faire deux longs métrages. Aujourd'hui le film fait partie de la grande histoire du cinéma.

Il y a une chanson américaine populaire que j'aime bien, Streets of Laredo. C'est l'histoire des dernières volontés d'un cow-boy blessé à mort. Il dit : « Écrivez à ma mère... Ne mentionnez pas le nom de celui qui m'a tué et son nom disparaitra. ». Nous sommes ici pour dire et redire les noms de Rasoulof et Panahi, et que l'on oublie ceux de leurs juges.

Bonne projection.

12:04 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mohammad rasoulof | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2011

Jafar Panahi par Philippe Serve

C'est une première sur Inisfree, j'ai un invité. Comme je l'ai annoncé, je suis impliqué, avec Regard Indépendant, dans l'organisation de trois journées de projection des films des réalisateurs iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof à Nice. Philippe Serve, que certains d'entre vous connaissent (mais si, mais si), a eu l'idée de cet évènement et en a été l'architecte enthousiaste. Président de l'association Cinéma Sans Frontières qui tient un ciné-club au Mercury, c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup et qui, pour l'occasion, a rédigé ce texte sur la carrière et le cinéma de Panahi qu'il a bien voulu me laisser publier en ces colonnes.

Depuis plusieurs années maintenant, le cinéma iranien ne se résume plus – parlons encore au présent en espérant ne pas devoir lui substituer bientôt une forme passée - à la simple équation : Iran = Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf. Car le nombre et la diversité des nouveaux cinéastes en provenance de ce pays signifient l'éclosion de talents aussi neufs que remarquables. Il faut ainsi citer Samira Makhmalbaf – fille précocement douée de Mohsen – avec La Pomme (1997, elle a alors seulement 17 ans !), Le Tableau noir (1999, Grand Prix du Jury à Cannes), A cinq heures de l'après-midi (2003, Prix du Jury et Prix oecuménique cannois), L’Enfant-Cheval (2009, Prix du Jury à San Sebastian), Bahman Ghobadi (41 ans) avec Un temps pour l'ivresse des chevaux (1999, Caméra d'Or à Cannes), Chansons du pays de ma mère (2002), Les Tortues volent aussi (03) Half Moon (2007), Les Chat persans (2009, Prix spécial du Jury à Un Certain Regard), le moins connus Hassan Yektapanah (Djomeh, 2000), sans oublier la petite soeur de Samira Makhmalbaf, Hana, avec Le Cahier (2007, elle avait 19 ans, Ours d’Argent à Berlin). Mohammad Rasoulof (37 ans, La Vie sur l’eau, 2005) est de ceux-là. Et, surtout, Jafar Panahi.

Né en juillet 1960, Panahi apprend le métier de réalisateur au Collège de Cinéma et de Télévision de Téhéran, puis se fait la main de manière plus pratique sur des courts et moyens métrages pour la télévision. Il réalise un téléfilm en 92, L'Ami, avant de franchir un nouveau palier en devenant l'assistant-réalisateur de Abbas Kiarostami sur Au travers des oliviers (1994).

Dès l'année suivante, il tourne son premier long, Le Ballon blanc (Badkonake sefid), dont il assure aussi le montage) et remporte la très convoitée Caméra d'Or au Festival de Cannes. Le film a bien mérité sa récompense, tant il apparaît maîtrisé. Le scénario - signé Kiarostami – tient sur une demi feuille de papier à cigarette et c'est bien la réalisation de Panahi qui le transcende. Ancré dans une tradition cinématographique où la frontière entre fiction et documentaire se fait plus que ténue, refusant tout effet de caméra ou d'esthétisation du plan, ne boudant pas les plans fixes mais sans leur accorder le caractère systématique que l'on trouve chez Kiarostami, Le Ballon blanc évitait aussi de tomber dans le piège trop récurrent de l'assimilation de films d'enfants – constante du cinéma iranien – avec un obligatoire récit d'apprentissage. Une simple histoire, contée avec beaucoup d'humour et qui coule de la première à la dernière seconde sans le moindre hiatus dans un style documentaire rappelant inévitablement le Néo-réalisme italien. Ajoutons-y une magnifique direction d'acteur, notamment envers l'inoubliable petite Aida Mohammad-Khani, l'héroïne du film. Revoir ce film quinze ans après sa sortie reste un moment de grande fraîcheur et démontre que Jafar Panahi était bien destiné à devenir l'un des plus grands cinéastes de son pays.

Deux ans plus tard (1997), Panahi remporte le Léopard d'Or, récompense majeure du festival de Locarno, avec Le Miroir (Ayneh). Le film part d'une nouvelle histoire de petite fille, le bras en écharpe et obligée de faire seule le chemin menant de l'école à la maison car sa mère n'est pas venue la chercher. Mais l'enfant ne connaît pas le chemin et la jeune actrice finit par vouloir vraiment rentrer chez elle en prenant la poudre d'escampette du bus où le réalisateur l'avait installée ! Le documentaire prend alors le pas sur la fiction et alterne entre les instants joués par la jeune actrice et ceux, bien plus fréquents, où elle refuse d'assumer son rôle, plongeant l'équipe technique dans le chaos de ce qui est devenu du cinéma-vérité. Expérience unique, suprême mise en abyme, Le Miroir possède le même charme irrésistible que Le Ballon Blanc.

2000 sera vraiment l'année de la consécration : Le Cercle (Dayereh) remporte le Lion d'Or à Venise et est unanimement salué comme un chef d'œuvre. Panahi nous expose, caméra le plus souvent portée, quelques heures à Téhéran de la journée d'un certain nombre de femmes dont on suit les pérégrinations à tour de rôle : trois évadées de prison dont une célibataire enceinte, une infirmière, une mère célibataire, une prostituée. La forme circulaire du film épouse totalement le propos et s'y fond. Cercle infernal aux parois duquel ces femmes, éprises de liberté et qui n'en forment plus qu'une seule, simplement déclinée, se heurtent littéralement. Panahi signait là une mise en scène tranchant avec celles de certains autres films iraniens grâce à un rythme très soutenu et pourtant comme distanciée et calme, tournant le dos à tout lyrisme et plus encore à l'hystérie qu'un tel sujet aurait pu provoquer. Film magnifique et, aussi déprimant qu'il puisse paraître, non dépourvu d'espérance, loin de là. D'abord par la formidable envie de vivre, de résister, de toutes ces femmes, par leur courage affiché mais aussi, très paradoxalement, par sa fin : ne faut-il pas voir dans la réunion de toutes ces victimes dans une même cellule comme une sorte de cercle de solidarité que rien ne saurait briser, et porteur, quelque part, de lendemains plus chantants ? Le film fut interdit de sortie en Iran.

Après une telle œuvre, il apparaissait bien difficile de maintenir la barre aussi haute. Sang et or (Talaye sorkh, 2003), avec un scénario à nouveau écrit par Abbas Kiarostami, fut également interdit de projection en Iran, ce qui ne l'empêcha pas de remporter quelques prix, même si moins prestigieux que les précédents. Film très noir, Sang et or met le doigt là où ça fait mal et, bien que décrivant une réalité très iranienne, nous parle aussi d'un monde qui est le nôtre, divisé toujours plus entre "ceux d'en haut", nantis et prospères – même sous un régime islamiste tel que celui des mollahs réduisant leurs libertés individuelles – et "ceux d'en bas", déclassés, désœuvrés et laissés-pour-compte.

Hors Jeu (2006), remporta le Prix du Jury au festival de Berlin. Plus léger dans son humeur et par son humour que Sang et or, il n'en parlait pas moins une nouvelle fois d'un sujet sérieux : la place de la femme dans la société iranienne d'aujourd'hui. Avec ce film, Jafar Panahi restait fidèle à ce qui rendait ses films précédents si précieux : une réalisation proche du documentaire, très souple et surtout sans affectation. Une fois de plus, l'idée était de partager avec le spectateur des instants de vie réelle, de montrer à l'écran des personnages dans toute leur humanité, c'est à dire aussi bien dans le positif que le négatif. Panahi est tout sauf manichéen. Pas question pour lui de désigner les bons et les méchants au sein d'un peuple qui, de toute façons, se retrouve victime d'un régime qu'il condamne de façon souvent métaphorique mais sans la moindre compromission. Son refus systématique de modifier la moindre image de ses films selon les demandes de la censure a fini par en faire le cinéaste iranien à abattre en priorité par le régime. Sa première dénonciation (qui entraîne toutes les autres pour qui veut bien lire le sous-texte) est l'absurdité absolue du monde dans lequel ses personnages tentent de vivre. Dans Hors-Jeu, et à l'inverse de ses deux précédents films, le cinéaste avait donc choisi la voie de la satire, voire de la franche comédie, on y rit souvent. Ce parti-pris n'annulait en rien la force du propos, il aurait même eu tendance à le renforcer. La fin du film, si improbable qu'elle puisse paraître, sonnait ouvertement comme un espoir, comme un appel à ne pas désespérer. Là encore, Hors Jeu s'opposait en quelque sorte à Sang et or.

En février 2010, Jafar Panahi est empêché de se rendre à un débat sur le cinéma iranien au festival de Berlin. Le 1er mars, il est arrêté à son domicile avec ses amis et collègues Mohammad Rasoulof et Mehdi Pourmoussa. Sa femme et sa fille, également emprisonnées, sont remises en liberté 48 heures plus tard. Le milieu du cinéma mondial se mobilise. Le 17, Rasoulof et Pourmassa sont libérés. Panahi, lui, se trouve toujours en prison alors qu’il devrait honorer le Festival de Cannes de sa présence. Membre du jury dont la chaise vide orne la scène du Palais du festival, il sort de prison le 25 mai sous caution. La justice l’accuse de préparer un film contre le régime et sur les manifestations ayant suivi la réélection – contestée - du Président Ahmadinejad en juin de l’année précédente. Le 20 décembre, Jafar Panahi est condamné à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de tournage, d’activité politique, de voyages à l’étranger et d’entretiens avec des journalistes, iraniens ou étrangers. Mohammad Rasoulof reçoit lui aussi une sentence de six ans d’emprisonnement. Les deux hommes ont décidé de faire appel.

Notre mobilisation ne fait que commencer.

Philippe Serve

Président de Cinéma sans Frontières

Photographie DR, source blog de l'UFFEJ

08:20 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jafar panahi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/01/2011

Bilan 2010

Cette année encore, mon décrochage d'avec l'actualité est assez patent, au point qu'un éventuel top risque de ressembler à la simple liste des films vus en salle. Pire, je n'ai pas pas de véritable regret, à l'exception de Memory Lane de Mickael Hers. Ça sera pour 2011. Hors du DVD, point de salut, et je profite de l'occasion pour remercier Laurent de Kinok qui me permet, sinon de combler mon retard, du moins de faire de belles découvertes. En tirant quelques cheveux, voici ce qui se dégage de l'an passé :

9 films

Film - Socialisme – Jean-Luc Godard

Poetry de Lee Chang-dong

Bruce Springsteen – London calling Live In Hyde Park de Chris Hilson

L'illusionniste de Sylvain Chomet

Lung Boonmee Raluek Chat (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures) de Apichatpong Weerasethakul.

The gost writer Roman Polanski

The social network de David Fincher

Nanjing ! Nanjing de Lu Chuan

La nuit des horloges de Jean Rollin

2 reprises

Le grand amour et Yoyo de Pierre Etaix

2 courts

Tulum de Dalibor Matanic,

Donde esta Kim Basinger ? d'Édouard Deluc

12 Découvertes :

Un Maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne) de Pietro Germi (ici)

La notte brava (Les garçons) de Mauro Bolognini (ici)

La banda J & S, storia criminale del far west (Far West story) de Sergio Corbucci (ici)

Fade to black (Fondu au noir) de Victor Zimmerman

Non ho sonno de Dario Argento (ici)

Just pals de John Ford

Pauline à la plage d'Éric Rohmer

Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard

Älskande par (Les amoureux) de Mai Zetterling (ici)

Boxer a smrt (Le boxeur) de Peter Solan (ici)

Spider baby de Jack Hill (ici)

Sometimes in april de Raoul Peck (ici)

Photographies : Flashback of an idiot/ Capture DVD Montparnasse

06:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : top 2010 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2011

Ann Francis dans les étoiles

Anne Francis stars in Forbidden Planet. Photographie via Top Hollywood

Wo oh oh oh oh oh

At the late night, double feature, picture show.

21:17 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ann francis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2011

Parfois en avril...

"Yes, it's April again. Every year in April, the rainy season starts. And every year, every day in April, the haunting emptiness descends over our hearts. Every year in April, I remember how quickly life ends. Every year in April, I remember how lucky I am to be alive. Every year in april, i remember…”

De toutes les œuvres de fiction ayant abordé le génocide rwandais de 1994 (vous pouvez vous informer sur Wikipedia), Sometimes in april, réalisé en 2006 par Raoul Peck pour la chaîne de télévision américaine HBO est assez nettement le plus réussi.

D'origine haïtienne, Peck s'était déjà penché sur l'histoire africaine contemporaine avec Lumumba (2000) consacré au leader congolais assassiné en 1960. Pour Sometimes in april, il tourne au Rwanda avec nombre d'acteurs locaux et sur les lieux mêmes où s'est déchaînée la violence de ce printemps de 1994. A partir d'un scénario qu'il écrit lui-même après une phase de recherches intenses avec l'aide de la journaliste Madeleine Mukamabano , Peck propose un film ambitieux qui embrasse les différents aspects de l'évènement en injectant les faits réels dans une trame de fiction classique mais éprouvée. Deux frères, hutus. L'un, Honoré, travaille sans états d'âme pour la RTLM (La Radio Télévision Libre des Mille Collines) qui appelle tous les jours au meurtre des inzenyi (les cafards désignant les tutsis dans la rhétorique raciste du hutu power). L'autre, Augustin, est un militaire légaliste et dépassé par la situation. Il a épousé une tutsie. Peck dépasse habilement le côté fabriqué de la situation en travaillant les complexités et l'ambiguïté de ses personnages. Honoré est ainsi travaillé entre son extrémisme politique et son sens de la famille, finissant par être lui même dépassé par la sauvagerie des miliciens qu'il a contribué à endoctriner. Augustin, s'il est un repère moral au sein du chaos, refusant de collaborer avec l'armée dont il fait partie, n'est pour autant pas un héros. En porte-à-faux, il ne sauve personne et se retrouve le jouet des évènements, incapable de réagir ni en tant que soldat, ni en tant que chef de famille. Peck le place hors jeu, pas tout à fait une victime comme sa femme Jeanne ou son collègue, pas complètement témoin comme la femme du tribunal (le tribunal international mis en place après le génocide à Arusha en Tanzanie). Sa fragilité le rend paradoxalement plus proche en l'éloignant d'une identification qui favoriserait une bonne conscience. Par rapport aux autres films sur les mêmes évènements, Sometimes in april se distingue en ne cherchant pas à distinguer un juste, manière de coller à un schéma occidental hérité de la Shoah. Peck adopte un point de vue strictement rwandais. Africain.

L'attitude occidentale est reléguée à l'arrière-plan, le sentiment de culpabilité passant par le personnage réel de Prudence Bushnell jouée par Debra Winger, membre de l'administration Clinton. Peck n'oublie pourtant rien, ni les atermoiement des américains, traumatisés par leur précédent échec en Somalie, qui discutent sans fin sur la définition de ce qu'est un génocide pour éviter d'intervenir, ni la tentative d'effrayer le colonel Bagosora, artisan majeur de la tragédie, ni le massacre des 10 casques bleus belges qui entraîne le retrait du contingent de l'ONU, ni l'attitude française. Ce dernier point mérite qu'on ouvre une parenthèse. Sans s'étendre sur le sujet, Peck dénonce par petites touches précises, la connivence entre la France et l'aile dure du hutu power. Cela passe par des détails insérés dans des scènes au propos plus large, insérés dans l'action; C'est un portrait de François Mitterrand au dos d'une brochure de propagande hutue que Jeanne montre à son mari, c'est une réplique de Bagosora sur ses « amis français » et, plus tard, l'hélicoptère à la cocarde tricolore qui exfiltre le colonel. Non, on ne verra pas Bernard Kouchner déplorer les victimes, Peck appuie juste où cela fait mal. Il est piquant de noter que le film est co-produit par deux sociétés françaises et réunit nombre de techniciens français, à commencer par le musicien Bruno Coulais qui compose une émouvante partition. Ce qui n'empêche pas le film de n'être sortit qu'en 2008 à l'occasion d'une diffusion sur ARTE et que le DVD se fait toujours attendre. C'est tout à fait regrettable. Fermons la parenthèse.

La force du film, c'est de ne pas se limiter aux faits historiques mais d'explorer leurs implications humaines à travers la mise en scène cinématographique. Le déroulement du génocide est décrit avec précision et clarté, c'est le côté pédagogique de la chose. L'attentat sur l'avion présidentiel qui déclenche les massacres, L'élimination des dignitaires tutsis et hutus modérés (belle et sèche scène de l'assassinat de la première ministre Agathe Uwilingiyimana), les barrages, l'assaut sur les écoles et les églises, l'hôtel des mille collines, l'évacuation des occidentaux, la survie dans les marais, la victoire du FPR (Front Patriotique Rwandais), rebelles tutsis, qui met fin au carnage. C'est assez complet. Peck explore également les origines de la tragédie. Il ouvre son film sur des images de Bill Clinton déclarant que finalement, oui, c'est bien un génocide qui se déroule au Rwanda, associées à des images d'archives, grotesques, des colonisateurs belges qui instaurent dans les années 30 la discrimination entre hutus et tutsis. La grande réussite du film, c'est sa composition en différentes strates temporelles qui l'inscrivent dans le processus de la mémoire. Mémoire et histoire, comme quoi l'homme africain y est bien entré, comme les autres. Les images d'archives sont intégrées dans la fiction, étant présentées symboliquement en 2004, dans une école dont Augustin est l'un des professeurs. Mémoire et transmission auxquelles il faut ajouter une dimension plus spirituelle, voire poétique, introduite par la voix off : «Tous les ans en avril, la saison des pluies commence. Et tous les ans, tous les jours d'avril, un vide poignant descend dans nos cœurs » puis la lettre du frère, Honoré étant emprisonné à Arusha en attente de son procès. Le cinéma est lui présent via un extrait de The great dictator (Le dictateur - 1940) de Chaplin qu'Augustin montre à ses élèves. Peck introduit une forte dimension humaine et une distance par rapport aux évènements, celle du souvenir, de la douleur et de son dépassement.

Ce que la fiction, l'histoire de ces deux frères, permet d'aborder au-delà de la symbolique, c'est l'impact émotionnel de la tragédie sur les êtres et une réflexion sur l'avenir. C'est un peu ce qui me manquait dans le remarquable Nanjing ! Nanjing ! (2009) du chinois Lu Chuan, cette méditation dans le temps qui dépasse l'anecdote. Quand, en 2004, Augustin décide de se rendre à Arusha pour rencontrer son frère et apprendre comment ont disparu les siens, il dépasse son propre deuil et trouve une voie pour affronter l'avenir (l'enfant attendu par Martine, sa nouvelle compagne) comme le pays l'affronte d'une façon inédite par une sorte de thérapie globale à travers les gaçaca, tribunaux locaux inspirés du système traditionnel. Africain. Le film se clos sur une autre très belle scène où Martine se lève pour raconter son histoire et cesser de n'être qu'une victime. Sometimes in april mêle ainsi le récit de la reconstruction du pays avec celle de la reconstruction des êtres.

Une des plus belles scènes du film entrelace ces différents niveaux. A Arusha, dans son hôtel où il hésite à rencontrer son frère, Augustin a une voisine de chambre qui doit témoigner. Dans un premier temps, il entend simplement des sanglots venant de l'autre côté du mur. Puis ils vont se parler à travers la cloison. Puis Augustin décide d'assister à la déposition de la femme, un récit très dur. Il peut le faire de derrière un rideau écoutant la voix aux mots terribles. Il rencontre enfin la femme, et la famille qu'elle a reconstitué. Par ces différentes étapes, ces différents dispositifs jouant sur le hors-champ et les voix, Peck donne à voir la difficulté du témoignage, sa douleur presque insupportable, son absolue nécessité en même temps que le témoignage lui-même et l'idée de justice qui lui donne un cadre. Du grand art. Il faut saluer le travail de montage de Jacques Comets (qui a beaucoup travaillé avec Tonie Marshall) qui donne cohérence et souffle à l'ensemble, l'intelligence de l'utilisation des langues (Kinyarwanda, anglais et français) comme la photographie d'Éric Guichard qui rend les ocres et les verts du pays des mille collines et la beauté de mille visages. L'interprétation est sans failles, le soutien du Rwanda ayant permit des plans amples sans verser dans le spectaculaire. La première du film a eu lieu à Kigali même devant 40 000 personnes. J'imagine que ce fut un moment assez fort. Sometimes in april a beau avoir été produit par la télévision, c'est du sacré grand cinéma.

Par Olivier Barlet dans Africultures

Sur le site d'ARTE avec un entretien avec Raoul Peck

Photographie DR source Allociné

12:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raoul peck | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2011

Inisfree vous souhaite une belle année 2011

01:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : super 8, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2010

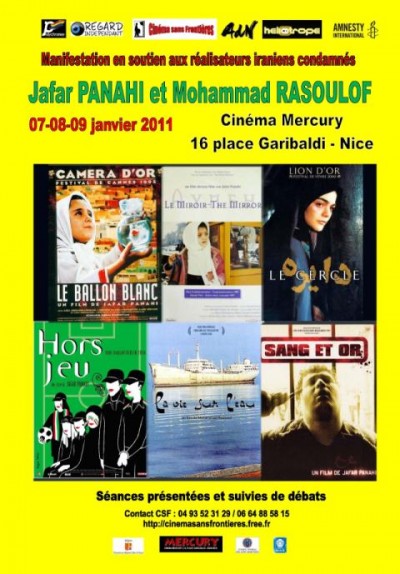

Trois jours en soutien aux cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof

Vendredi 07 - Samedi 08 - Dimanche 09 Janvier 2011

Cinéma Mercury, 16 Place Garibaldi - Nice

Plusieurs associations cinéphiliques niçoises et Amnesty International organisent les 7, 8 et 9 janvier au cinéma Mercury à Nice, des journées de soutien aux cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof.

Les deux réalisateurs ont été condamnés voici quelques jours par la justice de leur pays à six ans d’emprisonnement, Jafar Panahi se voyant de plus interdit de tournage, de voyage à l’étranger et d’interviews pour une période de vingt ans, autrement dit pour le restant de sa vie professionnelle.

Le chef d’accusation – « participation à des rassemblements et propagande contre le régime » - ne tient évidemment pas la route et ne fait que renforcer l’absurdité et l’inanité du jugement.

A travers ces deux cinéastes, c’est toute la liberté artistique du cinéma iranien qui est aujourd’hui, plus que jamais, menacée de disparaître. Le milieu du cinéma international a aussitôt réagi en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle des deux cinéastes.

Les associations co-organistarices de cette manifestation niçoise croient à la nécessaire liberté critique de l’artiste où qu’il se trouve et ont résolument décidé de se mobiliser pour faire entendre la voix de ceux que l’on cherche à bâillonner définitivement. Et parce que nous pensons que la meilleure arme d’un artiste est son œuvre, nous avons choisi de diffuser les cinq long-métrages de Jafar Panahi, tous multi-primés, et le dernier en date de Mohammad Rasoulof. Six films qui bénéficieront d’autant de présentations et seront systématiquement suivis de débats avec le public.

09:37 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jafar panahi, mohammad rasoulof | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/12/2010

Les joies du bain : dos à dos

La grande Catherine au sommet de sa beauté partage sa baignoire avec Sami Frey dans Manon 70 (1968) réalisé par Jean Aurel dans une bien belle scène de salle de bain. Notez les jolis robinets à l'ancienne. Photographie source DVD Beaver.

09:50 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jean aurel, catherine deneuve, sami frey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/12/2010

L'autre monde

En quelques films, Gilles Marchand (Qui a tué Bambi ? en 2002) et Dominik Moll (Harry, un ami qui vous veut du bien en 2000, Lemming en 2005) ont fait exister un cinéma original, malgré quelques réserves, dans le registre du thriller psychologique. Que l'un écrive pour l'autre ou l'autre pour l'un, les mises en scène sont soignées, les cadres composés avec attention, les ambiances nocturnes sont travaillées parfois avec goût, avec des échappées vers l'onirisme et le fantastique, un érotisme légèrement décalé. Les deux hommes apprécient des acteur solides (Sergi Lopez, Laurent Lucas) et sont capables de proposer de nouveaux visages originaux comme Sophie Quinton dans son premier long métrage. Ils disposent donc de solides arguments pour secouer un cinéma français englué dans ses habitudes quand il ne cherche pas, du côté du cinéma de genre, à imiter avec pathétique le cinéma américain. Las ! Malgré leur relative réussite publique et critique, quelque chose manque (et tout est dépeuplé). Érotisme trop sage, folie trop sage, les machinations, le mystère manque de cette tension qui agrippe, qui secoue, qui fait haleter dans son fauteuil. Il manque cet éblouissement visuel, cette sensation de voir le réel se dérober sous nos yeux à mesure qu'il se dérobe sous les pas des personnages. Il manque de peur véritable. Toutes choses que les inspirateurs de Marchand et Moll (De Palma, Hitchcock, Argento, Carpenter, Lynch, que sais-je) possèdent au plus haut point. On dira que je radote, mais il conviendrait que nos réalisateurs méditent quelques bon gialli de la grande époque ou disons Arrivederci amore, ciao (2006) de Michele Soavi pour passer un cap et nous épater vraiment.

La suite sur Kinok

Photographie : © Haut et fort source Allociné

09:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gilles marchand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/12/2010

Ça bouge, là-bas derrière...

Randolph Scott et Barbara Adams dans une pose assez sublime en son genre pour le film The last round-up (1934) de Henry Hathaway. Source Starlet Showcase.

11:10 Publié dans Ça, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : randolph scott, barbara addams | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/12/2010

Double take

Johan Grimonprez est un réalisateur belge qui travaille dans un registre expérimental, fasciné par la figure d'Alfred Hitchcock et la paranoïa engendrée par notre monde moderne. Après avoir abordé les spectaculaires détournements d'avion des années 70 dans Dial-H.I.S.T.O.R.Y en 1997, au titre significatif, il nous plonge avec Double take (2008) dans une sombre histoire mêlant le maître du suspense, son (ses) doubles, la guerre froide,, la course à l'espace, le mur de Berlin, la baie de cochons, JFK, Castro, Khrouchtchev, la sortie de The birds (Les oiseaux -1963) et la silhouette gracile de la débutante Tippi Hedren.

Grimonprez manie toutes sortes d'images : found footage, archives, télévision, extraits de films, documentaires, etc. insérés dans la fine trame des siennes propres. La silhouette massive et lente, familière et inquiétante de Hitchcock hante le métrage sur une musique grondante de Christian Halten. La vrai, celui du début des années 60 et de 1980 au seuil de la mort, son sosie Ron Burrage, doublé du double de la voix Mark Perry, le personnage qu'il s'était crée dans les années 50 pour présenter sur les étranges lucarnes avec un humour souvent noir la série Alfred Hitchcock présente (avec un goût des effets de miroirs), Hitchcock règne, traversant les couloirs du temps. Étrange ambition pour un cinéaste expérimental comme Grimonprez que de chercher à se fondre dans les canons du cinéma classique : film d'une durée standard, près de 90 minutes, et sortie en salles, comme un vrai. La gageure n'est que partiellement tenue. Double take peine à trouver un rythme. L'intrigue de fiction, la rencontre dans un couloir des studios Universal de Hitchcock avec son double, intervient par à-coups, précédé du grondement musical, quand les digressions historiques se laissent trop aller. Double take est alors comme une voiture qui embraye un peu tard dans une forte pente. Mais enfin, on arrive quand même à franchir le col.

La suite sur Kinok

le site du film

10:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johan grimonprez | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/12/2010

Rendez-vous en 2011

13:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gerald hustache-mathieu, sophie quinton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/12/2010

Principe de précaution

J'ai eu la même tête que le personnage joué par Jacques Gamblin au soir de ce fichu 21 avril 2002. D'ailleurs, moi aussi je suis jospiniste. Si. La comparaison ne s'arrête pas là, mais question principe de précaution, je partagerais plutôt les idées du personnage joué par Sara Forestier. Comme elle, ma plus grande angoisse quand je vais voter, c'est de me tromper de bulletin de vote par étourderie. Et cela m'a vraiment coûté de voter Chirac le 5 mai. Par ailleurs, j'ai une certaine affection pour les films qui montrent des bureaux de vote, ce qui n'est pas si fréquent. Le dernier en date, un souvenir inoubliable, c'est celui où Denis Podalydès croise Jeanne Balibar dans Dieu seul me voit (1996). J'aime aussi beaucoup l'apparition de Lionel Jospin dans le film. Elle m'a rappelé celle de Jennifer Beals chez Nanni Moretti ou les conseils de Bruce Springsteen au héros de High fidelity (2001). Il y a un jeu avec le réel qui se fait de façon très naturelle. Tout cela pour dire que je me sens très proche de ce que Michel Leclerc et Baya Kasmi ont écrit et filmé dans Le nom des gens. Pour utiliser une expression que j'aime bien : ça me parle, c'est à dire que je vois sur l'écran des gens qui me ressemblent et qui ressemblent à des gens que je connais, que je me sens en phase avec les idées qui sont développées et que, pour une fois dans un film, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont traversé la même décennie que moi. Ça n'a l'air de rien, mais quand j'y pense il n'y a pas dix films qui m'aient donné cette impression en dix ans.

Maintenant, la grande question, c'est : est-ce que ça suffit à donner du bon cinéma ? Et, dans le cas présent, la réponse, c'est : pas tout à fait. Disons que c'est typiquement le film que j'aurais aimé plus aimer, l'aimer assez pour m'emballer comme avec le Podalydès, certains Guédiguian, Palombella Rossa (1989) de Moretti ou les deux moyens métrages de Mickaël Hers. D'un autre côté, cette proximité me permet de ricaner par devers moi quand on accuse le film d'invraisemblance, et de faire un effort du côté de sa forme. Car si c'est de ce côté qu'il pêche, c'est aussi ce côté que n'aborderont pas ses défenseurs qui s'en tiendront (de ce que j'ai lu) à son aspect de comédie de mœurs plutôt enlevée, portée par l'abattage de ses acteurs. Je dirais que Michel Leclerc ne manque pas d'idées mais un peu d'ambition. A plusieurs reprises, j'ai regretté qu'il ne pousse pas dans une direction poétique, comme avec ce cygne mort que tient Arthur quand il apprend le décès de sa mère. Plusieurs fois, j'ai regretté qu'il ne lâche pas la bride à la folie douce qui pourrait embraser le couple Gamblin - Forestier, comme quand Cary Grant rencontrait Katharine Hepburn. Les premières vingt minutes m'ont très agréablement surprises. Le mélange des personnages adultes et enfants, le père étudiant joué par Jacques Boudet, c'est fait avec simplicité et force comme dans le Kéoma (1976) d'Enzo G. Castellari dont je me demande bien si Leclerc l'a vu. Le mélange des styles (noir et blanc, super 8) fonctionne au-delà du cliché car il travaille sur les représentations populaires et, oui, l'occupation est encore associée au noir et blanc un peu classieux du cinéma de l'époque tandis que le super 8 est le format familial typique des années 60/70.

Il y a une cohérence derrière les choix qui agit à postériori et qui éloigne radicalement du côté Amélie Poulain, véritable fantaisie intemporelle, alors que Le nom des gens ancre sa comédie légère dans le réel de son époque. La confusion est entretenue par le travail que Leclerc opère sur les clichés, le film jouant sur les représentations que les gens donnent d'eux-même et ont des autres. Le risque est de retomber sur des clichés cette fois narratifs (Les lourds secrets familiaux, les déboires sentimentaux du couple, le sauvetage des crabes). Plus intéressant est ce qui passe de la récente évolution du monde (qui passe aussi par les différentes vues de la mairie), de l'épisode des papiers perdus de la mère à ce parallèle osé lors de l'extermination des poulets par principe de précaution. Le plan final à ce titre est non seulement beau (le couple avec leur enfant devant un paysage urbain avec tour et voie rapide), mais assez inquiétant, interrogation mi-figue mi-raisin sur l'avenir qui contredit, pour peu que que l'on y réfléchisse, la dynamique positive du film.

Reste que si certains plans sur Sara Forestier sont assez sensuels (Son déshabillage devant la fenêtre aux rideaux rouges, son habillage par Arthur lors de la première nuit), le travail photographique de Vincent Mathias est irrégulier, la lumière de certaines scènes est assez plate (Les premières scènes à la radio par exemple). Le montage de Nathalie Hubert est parfois inventif, que ce soit sur les transitions temporelles ou la confusion d'espace qui traduit la confusion de Bahia lors de la scène un peu casse-gueule ou elle finit par prendre le métro nue. D'autres scènes sont plus sages, moins inspirées comme le repas avec les parents qui aurait gagné à mieux exploiter les espaces de l'appartement. Cet entre-deux empêche le film de se réaliser complètement et de dépasser un statut de comédie solide pour quelque chose de plus fort, de plus émouvant qui aurait envoyé au diable le principe de précaution.

Photographie © UGC distribution, source Allociné.

23:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : michel leclerc | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2010

Regarde les réalisateurs tomber

Il y a un mois, je revisitais Operation Petticoats (Opérations jupons – 1959) avec son sous-marin rose, son Cary Grant et son Tony Curtis. Il y a une semaine pile, je faisais découvrir The party (1968) à ma fille. Mis à part le principe du film dans le film au début qui l'a un peu décontenancé, elle a bien réagit aux innombrables gags, et particulièrement à l'arrivée de l'éléphant. Ouf ! J'ai eu plus de chance avec elle qu'en d'autres occasions où je me suis mouillé pour le cinéma de Blake Edwards que je prise particulièrement (à trois ou quatre œuvres près). Je me souviens avoir emmené un amour de jeunesse voir ce même film en lui assurant que c'était le film le plus drôle du monde. Faut jamais dire ça. Hrundi V. Bakshi ne l'a pas fait rire et elle m'a regardé bizarrement en sortant. Une autre fois, j'étais avec les amis d'un ami, nous devions aller au cinéma et on m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Je venais de voir Skin deep (L'amour est une grande aventure – 1989) que j'avais adoré et je leur ai conseillé, acceptant avec joie d'y retourner. J'y ai beaucoup ri de nouveau, mais tout seul. Là encore, je me suis attiré de drôles de regards. Morale : le cinéma d'Edwards, sous son apparence populaire, est un cinéma destiné à l'élite des esthètes raffinés. Je lui dois en tout cas quelques fous rires qui ont failli avoir ma peau. Does your dog bites ? Plus maintenant.

Il y a presque un an, nous recevions, avec Regard Indépendant, Jean Rollin pour présenter La nuit des horloges (2008) à Nice. Je connaissais mal ses films mais bien son cinéma qui fait partie de mon imaginaire depuis les merveilleuses affiches dessinées par Druillet dans les années 70. L'homme était fatigué, cela se voyait. Mais dans la salle, quand il a commencé à nous parler, à raconter ses tournages et les innombrables combats qu'il dû mener pour faire ses films, pour donner corps à ses visions mêlant érotisme et fantastique, poésie et monde des rêves, il retrouva en un éclair une énergie et une conviction que bien des cinéastes en meilleure forme auraient pu lui envier. Il nous parla aussi de son film à venir, Le masque de la méduse, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes aventures, à la marge, en contrebande, comme faire entrer un serpent python dans un musée parisien, pour une image. Comme quand il avait fait allumer une lampe à pétrole dans la salle des figures de cire d'un musée florentin, pour la beauté de l'objet et de sa lumière. Sa morale : tournez n'importe quoi, mais tournez ! Rollin a rejoint les fantômes qui peuplaient ses films et que croisait Ovidie dans son oeuvre-somme.

Photographies : Director Guild of America (crédit AMPAS) et Fascination - The jean Rollin experience, à visiter absolument.

00:00 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2010

La leçon de choses de mademoiselle Mejika

La suite sur Kinok

Sur Sancho does Asia

Photographie capture DVD Wild Side

06:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chûsei sone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/12/2010

Nice, 1987... 1988

Les souvenirs c’est comme les films super-huit

Ça a comme sa propre vitesse

Faut pas ralentir la machine

De peur de brûler ce qui reste

1983 (Barbara) - Mendelson

16:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : court métrage, super 8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/12/2010

Godard par Corbucci, en guise de conclusion

Frédérique a eu raison de s'interloquer de ma clôture un peu rapide du Cobucci – Godard blogathon hier. En effet, il ne devait prendre fin qu'au premier coup de minuit. Du coup je lui suis reconnaissant d'avoir passé outre et de nous avoir offert, hier, un finale en forme de feux d'artifices autour de Sergio Corbucci, rétablissant quelque peu l'équilibre du double hommage. Éclatant, dynamique, coloré, enthousiasmant, à l'image du cinéma de « l'altro Sergio ». Je profite aussi de l'occasion pour lier le texte d'Anna paru mercredi sur Week-End de JLG, avec mes excuses pour mon défaut de vigilance. Mais ce n'est pas la seule surprise. Hier soir (je suis rentré tard), j'ai découvert que j'avais reçu, des mains diligentes de mon facteur, le numéro 246 de la Revue du Cinéma, Images et son, datée de janvier 1971 et contenant un entretien avec Corbucci mené par Noël (sic) Simsolo. Dans un commentaire précédent, je plaisantait à une remarque de Ran en disant qu'il serait intéressant d'avoir l'avis de Corbucci sur le cinéma de Jean Luc Godard. Par l'une de ces connivences secrètes du hasard qui font tout le sel de l'existence, je vous livre la première question de cet entretien, ainsi que sa réponse :

On vous considère comme un cinéaste commercial ?

J'appelle film commercial un film qui peut plaire à tous les genres de public. Godard est un grand maître et je le respecte beaucoup, mais je pense qu'il a fait plus de mal, chez lui, au cinéma, que nous, avec tous les films que nous avons pu faire, en Italie. Je dis cela malgré mon admiration pour lui, car quand il existe un maître de son envergure, il naît ensuite une série d'imitateurs ; ils essaient de faire le même type de cinéma. C'est vraiment dommage ! De même que Picasso, dans la peinture : beaucoup de gens regardant ses toiles croient que tout le monde est capable d'en faire autant. Dans le cinéma, c'est pareil : des réalisateurs, jeunes ou vieux, regardent les films de Godard et pensent être capables de faire la même chose. Mais ce n'est pas si facile. C'est dans ce sens que je déclare que Godard et Antonioni ont fait du tort au cinéma.

Si quelqu'un a le contrechamp de cette vision, je suis preneur.

22:49 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2010

Le tournage de Django par Franco Nero

Le Corbucci – Godard blogathon s'achève ici et sur une belle photographie publiée par Fredérique (Mais pas l'envie d'écrire sur ces deux réalisateurs !). Il est temps de remercier tous ceux qui ont participé par leurs textes et leurs interventions. C'était vraiment passionnant de passer de l'un à l'autre. J'espère que nous pourrons remettre cela à l'occasion. Deux conclusions : le cinéma de Godard est toujours bien vivant et inspire encore. Le cinéma de Corbucci a encore besoin d'un peu d'activisme. La revue italienne Nocturno lui a consacré plusieurs articles dans ses derniers numéros. Dans un texte en ligne, j'apprends avec un sourire d'envie que Quentin Tarantino aimerait lui consacrer un livre. Quelle bonne idée !

Je termine avec Franco Nero (pour Frédérique) racontant (en anglais, désolé, Ran) le tournage de Django (1966) et , bien sûr, la solution du jeu (Bravo à Breccio qui a presque tout identifié).

Solution du jeu : Il fallait trouver

Per un pugno di dollari : Pour une poignée de dollars (Leone)

Per qualche dollaro in più : Et pour quelques dollars de plus (Leone)

Vamos a matar compañeros : Companeros (Corbucci)

Il buono, il brutto e il cattivo : Le Bon, la Brute et le Truand (Leone)

Giù la testa : Il était une fois la révolution (Leone)

(La) resa dei conti : Colorado (Sollima)

Il mio nome è nessuno : Mon nom est Personne (Valerii)

Faccia a faccia : Le Dernier Face à face (Sollima)

Un dollaro a testa : Navajo Joe (Corbucci)

Il mercenario : El mercenario (Corbucci)

Cangaceiro ! : O Cangaceiro (Fago)

Un dollaro bucato : Le Dollar troué (Ferroni)

Minnesota Clay : Le Justicier du Minnesota (Corbucci)

Lo chiamarono il magnifico : El Magnifico (Barboni)

C’era una volta il west : Il était une fois dans l'Ouest (Leone)

Anche gli angeli mangiano fagioli : Les anges mangent aussi des fayots (Barboni)*

Corri uomo, corri! : Saludos hombre (Sollima)

Altrimenti ci arrabiamo : Attention, on va s'facher (Fondato)*

Dio perdona, io no : Dieu pardonne, moi pas (Colizzi)

Il bestione : Deux grandes gueules (Corbucci)*

Ma che c’entriamo noi con la rivoluzione? : Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? (Corbucci)

Django (Corbucci)

* : ces trois titres ne sont pas des westerns.

Texas peut éventuellement être pris comme allusion à Il Prezzo del Potere (Valerii) et Il mucchio selvaggio est le titre italien de The wild Bunch (La horde sauvage) de Sam Peckinpah comme le nom de la bande de truands de Mon nom est personne. Ringo est un personnage emblématique du genre, joué par Giuliano Gemma initialement. Barboni, c'est Enzo Barboni, l'inventeur de Trinità, et Leone, comme dit Breccio, c'est sans commentaire.

08:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio corbucci, franco nero | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |