13/11/2005

Un an

C'est le 13 novembre 2004 que j'ai ouvert ce blog. J'ai relu ma première note, note d'intention assez proche de celle de Pierrot me semble-t'il. Écrire sur ce que j'aime le plus, prolonger le plaisir donné par les films, partager une idée toute personnelle du cinéma, quelque chose que je fais depuis quelques années sur une petite radio locale dans le même esprit. Je m'interrogeais aussi sur ma capacité à tenir la distance. Un an après, je constate que ce blog (et ses petits frères) m'occupent beaucoup et que le plaisir qu'ils me donnent est toujours croissant. J'ai trouvé une forme d'expression qui me convient. Et j'ai le sentiment qu'elle est en plein développement. Ainsi une de mes premières notes ou j'essayais d'exprimer tout le bien que je pensais de L'Equipier de Philippe Lioret. Coïncidence, le film passe à la Cinémathèque de Nice la semaine prochaine. Je suis curieux de voir s'il tiendra la distance lui aussi et si je suis capable d'en parler autrement, mieux si possible.

Pour commencer, je voudrais remercier mes lectrices et lecteurs, mes commentateurs, mes commentatrices et une en particulier qui se reconnaîtra. Je salue aussi ceux avec lesquels Insifree est lié, ceux que je visite régulièrement et avec lesquels ces notions de lien, de réseau et d'échange prennent tout leur sens.

Je voudrais aussi vous faire part de quelques réflexions qui me sont venues ces derniers temps, réflexions nourries par ma pratique et deux notes sur la notion de critique chez Sandrine et Hyppogriffe. J'aime beaucoup cette idée de parler avec les images du film. Je crois qu'il y a quelque chose d'une forme cinématographique dans le blog : on joue sur la durée, sur le temps, sur les images et leurs correspondances. On peut se permettre le suspense. On peut désormais facilement ajouter du son, de l'image. On peut parler des films d'une autre façon, avec des pièces à conviction : tel plan, tel cadre, telle séquence, tel regard, telle réplique. On peut s'affranchir de ce que n'aime pas Hyppogriffe, de ce que l'on a trop lu dans la presse professionnelle. On peut se tromper, on s'en fout, il y aura bien quelqu'un pour nous remonter les bretelles. On s'embrasse quand même et puis on a raison.

Parfois, je ne sais pas quoi écrire sur un film qui me plait. Certains se livrent facilement à l'analyse, d'autres ne laissent pas enfermer leur beauté dans des théories plus ou moins fumeuses. C'est le sens de la série de photogrammes tirés de La Prisonnière Du Désert de John Ford publiée l'autre jour. Je revoyais le film pour préparer un atelier et j'ai eu l'envie de montrer cette scène. Je pourrais écrire sur les cadres, le jeu des acteurs, la puissance du mouvement, Ford et la famille. Je serais toujours impuissant à traduire la beauté de ce passage et dire l'émotion qui me prend (domme elle prenait Godard, si, si) à chaque fois que je la vois.

On retombre trop souvent dans le besoin de vouloir démontrer. Comme si un film était un théorème. Comme s'il fallait convaincre à tout prix. Celui-ci est bon, celui-ci mauvais. On arrive à des articles interminables qui confondent l'oeuvre et l'artiste, comme si l'on avait pas lu Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet. Comme si les mots pouvaient toujours circonscrire l'expression d'un visage, un échange de regards. Il y a en ce moment une discussion très intéressante autour de Guédiguian chez Hyppogriffe. J'ai pris sa défense en parlant de sa mise en scène mais j'ai vite senti que si son détracteur n'aimait pas le cinéma de Guédiguian, n'aimait pas les mines de Daroussin, les colères de Ascarides, la démarche de Meylan, les murs de l'Estaque, je pourrais toujours parler du sens de l'espace jusqu'à la saint glinglin, nous n'avancerions pas d'un pouce. Donc écrire avec le film, donner des correspondances, rapprocher des oeuvres comme le font Sandrine ou Ludovic. Rester partial comme Pierrot. Rester amoureux(se) comme Sugar. Vaste programme pour l'année à venir.

22:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Blog, anniversaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/11/2005

Personne et Fleurs Brisées

Deux films vus récemment m'ont surpris par la similitude de leur dispositif alors qu'ils n'avaient à priori pas grand chose en commun. C'est pourtant tout à fait par hasard que j'ai vu dans la foulée Broken Flowers de Jim Jarmush et Il mio nome é nessuno (Mon Nom est Personne - 1973) de Tonino Valerii sur lequel plane la forte personnalité de Sergio Léone.

Dans le premier film, Bill Murray joue Don Johnston, variation désabusée de Don Juan apprenant qu'il aurait eu un fils d'une ancienne conquête et partant à sa recherche sous l'impulsion de son voisin. Dans le second, Henry Fonda joue Jack Beauregard, tueur légendaire croisant le chemin de Personne (Terence Hill) admirateur encombrant qui l'oblige à affronter le gang de la horde sauvage.

Mais que voit-on en fait ? Un homme vieillissant au lourd passé, las de tout, qui cherche à échapper à la fiction dans laquelle on veut le plonger. Toute l'aventure de Don Johnson est mise en scène par Winston (Jeffrey Wright) qui, à partir de la lettre (qu'il a très bien pu écrire) organise le voyage initiatique de son voisin : il lui loue la voiture et les chambres d'hôtel, lui fait les recherches nécessaires pour retrouver les quatre femmes qui seront les quatre histoires du film, repère les lieux sur Internet, compose la distribution féminine et lui propose une bande son qui sera celle du film. En bon assistant, c'est même lui qui fait le café.

De même, Jack Beauregard, sur le point de se retirer de l'Ouest et du Western, se retrouve sollicité par Personne qui ne recule devant aucune combinaison, aucun coup tordu, pour provoquer le conflit entre son idole et la horde, dans une mise en scène finale qu'il aura soigneusement réglée du haut de sa locomotive. Personne convoque la figuration, soigne les accessoires et la mise en scène dans l'immense plaine. Il filme la Légende.

Régulièrement, Don Johnson appelle Winston pour lui dire que non, décidément, il arrête, il rentre, il ne veut plus continuer. Régulièrement le visage minéral et boudeur de Bill Murray signifie sa résistance à la fiction qui lui est proposée, un regard qui n'est pas loin, parfois de s'adresser au spectateur. Il faut le voir se réveiller, la main de Sharon Stone sur le visage et cet air las, si las qui lui va si bien. Beauregard lui aussi ne cesse d'essayer de se défiler, s'accrochant à son idée fixe de prendre le bateau pour l'Europe. Moins résigné, il affronte plus directement son metteur en scène comme lors de la scène du cimetière ou celle du billard. Il menace. Non et non dit-il plusieurs fois. Il tente, comme le western américain a tenté de le faire avec le western italien, de prendre les choses par le mépris. Peine perdue. Personne s'accroche.

Au final, nos deux non-héros acceptent la fiction. Don Johnson pense avoir trouvé un fils et impose cette fiction à un jeune homme énigmatique tandis que Jack Beauregard affronte la horde avant de se plier à une ultime mise en scène pour avoir le droit, enfin, de sortir du plateau. La morale de la fable du petit oiseau pourrait sans problème s'appliquer aux deux couples Johnson/Winston et Beauregard/Personne.

Pour finir et sans lien avec tout ceci, une photographie de ma scène favorite du film de Jarmush. C'est pour ces moments là que j'aime son cinéma :

19:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jim jarmush, tonino valérii, sergio léone, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/11/2005

Let's go home

20:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, western, John Wayne, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/11/2005

Dix films érotiques

Répondant à l'invitation de Pierrot, j'ai planché sur les dix films les plus érotiques selon mon goût. Pas si facile. Pour commencer, il faudrait savoir ce que l'on entend par « érotique ». J'ai un peu cherché à théoriser, mais ça se révèle un peu trop complexe.

Et puis ces listes, c'est toujours arbitraire, incomplet et totalement subjectif. Je m'en remets donc à mon instinct et vous propose :

L'Homme Tranquille de John Ford

In The Mood For Love de Wong Kar-wai

Huit et Demi de Federico Fellini

King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

Belle de Jour de Luis Bunuel

Certains l'Aiment Chaud de Billy Wilder

La Sirène du Mississipi de François Truffaut

Crash de David Cronenberg

Attache moi ! De Pedro Almodovar

Walk on the Wild Side d'Edward Dmytryk

A peine écrite, déjà des regrets sur certains titres. Rio Bravo et la guêpière d'Angie Dickinson et Jeanne Balibar dans Dieu Seul me Voit et, et... assez. A vous de me donner vos préférences.

11:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Liste, blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/10/2005

La Fille à la Valise

11:10 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Claudia Cardinale, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/10/2005

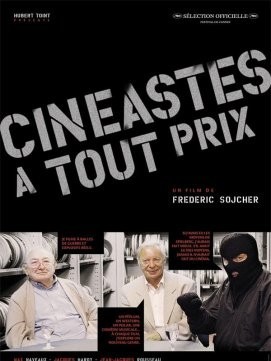

Cinéastes à tout prix

Un projectionniste, (Max Naveaux), un professeur de Lycée (Jacques Hardy) et un ouvrier maçon (Jean-Jacques Rousseau, c'est son vrai nom) tournent en Belgique des longs métrages, sans moyens. Leurs équipes et leurs acteurs sont non professionnels. Ils rendent le réel délirant. Leurs films sont stupéfiants.

Celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir pour les Rencontres. J'ai découvert ce film lors d'une soirée mémorable à Cannes en 2004. Benoît Poelvoorde, alors membre du jury et qui avait soutenu le film, était venu en traînant Tsui Hark avec lui. Les trois cinéastes du dimanche étaient là avec leur « biographe ». Ce fut un joli moment, drôle et émouvant.

Je ne pouvais pas manquer un film avec un titre pareil, me reconnaissant largement dans cette formulation. Réunir un groupe de copains, emprunter du matériel à droite et à gauche. Tourner en pleine liberté, sans règle ni contrainte. Essayer de retrouver le cinéma que l’on aime avec ses maigres moyens. Nous avons tous connu ces situations, partagé la même passion, celle qui n’a pas la patience d’attendre les aides hypothétiques de la Région ou du CNC. Frédéric Sojcher a fait son film sur trois de ces cinglés de cinéma, trois portraits de réalisateurs belges qui ont valeur universelle. Jacques Hardy, Max Naveau et Jean-Jacques Rousseau ont voué leur vie, leur temps et leur argent à construire des œuvres improbables, ignorées du public, mais qui leur sont aussi indispensables que de respirer.

Sojcher approche ses réalisateurs comme de véritables professionnels, évitant le principal écueil : la moquerie. Si les premiers extraits et certaines déclarations font sourire (Ah !, le travelling « à la Kubrick »), leur foi et leur ténacité forcent le respect et mettent le spectateur dans la poche des lascars.

Jean-Jacques Rousseau : " Si j'avais eu les moyens de Spielberg, j'aurais fait mieux. S'il avait eu mes moyens, jamais il n'aurait fait du cinéma. "

Le film arrive à cerner le soupçon de grandeur qui habite l’artiste le plus modeste, quelque chose de profondément humain. La réalisation d’un rêve qui a à voir avec l’enfance. Lorsque l’on suit le casting sauvage de Rousseau sur un marché, on rit beaucoup, mais la sincérité, l’énergie et les réactions des acteurs potentiels emballent. On pense au quart d’heure de célébrité qu’Andy Warhol promet à chacun. On se souvient aussi de la façon dont choisissaient leurs acteurs Fellini, Welles, Léone ou encore Bresson. La même envie de filmer un être humain, le même désir d’un visage, d’un corps, la même idée d’un cinéaste. Le reste est une question de talent et de moyens. De même quand Max Naveaux explique : " Je filme à balles de guerre et explosifs réels ", qu’il nous montre le matériel qui lui permettait de développer et monter ses films chez lui, on se rappelle l’essence artisanale de cet art. Un brin inconscient Max, mais tellement exigeant.

Jacques Hardy : " Un péplum, un western, un polar, une comédie musicale¿ A chaque film, j'explore un nouveau genre. "

L’amateur est étymologiquement « celui qui aime ». Il faut découvrir les trois amateurs de Frédéric Sojcher et vous ne regretterez pas d’avoir fait leur connaissance. Si vous êtes sur Nice, ce sera la mercredi 26 octobre à 21h30, Théâtre Trimages.

11:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, Frédéric Sojcher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/10/2005

Montage, mon beau souci

06:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : montage, recut-trailers, curiosité | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/10/2005

Robert Wise

J'avais envie d'écrire un petit quelque chose autour de Robert Wise, le réalisateur américain récemment disparu. Je me souviens du seul livre en français écrit à son sujet, et le regret qu'exprimait son auteur que Wise ne soit pas mieux considéré en tant que cinéaste. On retrouve le même genre de regrets dans les rares ouvrages consacrés à John Sturges, Richard Fleischer, Robert Aldrich et même Edward Dmytryck ou Anthony Mann.

Ils font tous partie de la génération arrivée dans les années 40, première génération de cinéastes à la suite des « grands » formés à l'école du muet. Tous ont démarré par des films noirs, souvent des séries B dans lesquelles il ont rapidement fait preuve d'une grande efficacité technique, d'une sensibilité prometteuse et souvent de préoccupations sociales marquées par l'esprit d'après guerre.

Nous avons gagné ce soir (1949) de Wise est typique des réussites de l'époque qui contribuèrent à donner un coup de jeune à Hollywood. Ce classique du film de boxe avec l'extraordinaire Robert Ryan possède unité de temps et de lieu, sécheresse du récit et du montage, réalisme presque documentaire (néo-réaliste presque) des combats et du contexte. Une perle de film noir.

Mais tous ces réalisateurs et Wise de façon exemplaire, vont vite devenir des « valeurs sures » à l'exception de Dmytryck, brisé dans son talent par la chasse aux sorcières. Ils vont enchaîner succès et gros budgets, gérant avec difficulté leurs ambitions artistiques, jusqu'à une forme de renoncement en fin de carrière. Il y aura encore de belles choses mais, mis à part Anthony Mann dont l'attachement au western lui achètera un brevet d'auteur à part entière, les autres resteront de brillants faiseurs.

Et si, en fin de compte, le compliment que l'on adresse le plus volontiers à Robert Wise ("un bon technicien") était en fait la pire chose que l'on puisse dire à son sujet ? Fait justement remarquer Christian Viviani.

La difficulté vient de la variété de ses films. Quoi de commun, avec la meilleure volonté du monde, entre West Side Story, La Maison du Diable, Nous avons gagné ce soir et Star Trek ? Pas grand chose. Il y a le talent de conteur de Wise et son goût des défis techniques. C'est déjà ça. Il a certainement le cinéma chevillé au corps. Il débute comme monteur en 1936, suffisamment brillant pour être remarqué par Orson Welles qui l'engage sur Citizen Kane puis sur La Splendeur des Amberson. C'est lui qui acceptera de faire le « sale boulot » pour le studio qui vire Welles imprudemment partit faire un film au Mexique. Welles en voudra à Wise qui dira avoir « limité les dégats ». Une chose est sûre, Wise n'aura jamais vraiment un profil de réalisateur rebelle.

Finalement, le côté le plus original, personnel, de sa carrière, c'est peut être son attachement au fantastique et à la science fiction. Il débute par deux films noirs fantastiques La Malédiction des Hommes Chats (1944) et Le Récupérateur de Cadavres (1945) aux belles ambiances typiques des productions Val Newton. En 1951, c'est Le Jour ou la Terre s'arrêta, film atypique en pleine paranoïa anti-rouges. Film de science fiction pacifiste, fable sur le danger nucléaire, originale dans son approche et audacieuse pour ces années 50 durant lesquelles la science fiction reste un sous genre de pur divertissement. Wise reste fidèle à ce goût, y trouvant matière à de belles réussites. La Maison du Diable en 1963 est le classique des films de maison hantée. Le film explore la peur brute avec les seuls moyens propre du cinéma, sans effets spéciaux, terrorisant avec le montage, le son et une superbe direction artistique. Le film aujourd'hui n'a rien perdu de son éclat.

Le Mystère Andromède, en 1971 est un modèle de science fiction sérieuse, loin des effets adolescents du genre, un suspense biologique remarquablement construit au mécanisme millimétré. Si Audrey Rose est un pâle démarquage de l'Exorciste, Star Trek, son avant dernier film, en 1979, me semble sous évalué. Wise a quand même eu le culot de vouloir atteindre l'ampleur et la profondeur de 2001 avec les éléments d'une série télévisée. Malgré le jeu limité des acteurs, l'intrigue qui imite en mineur L'Odyssée du Sous Marin Nerka et les costumes qui passent mal sur grand écran, le film oppose au mouvent de Star Wars un rythme contemplatif, la beauté d'images quasi abstraites dues à Douglas Trumbull, déjà responsable des effets de 2001. Wise joue sur le rapport de taille de l'homme dans l'univers, sur la fascination de l'infini et séduit parfois. La lente approche vers le vaisseau « Enterprise » sur une musique céleste de Jerry Goldsmith est un joli moment de pur cinéma.

Quelques liens pour partir en exploration, l'hommage rendu par le Festival de la Rochelle, une émission avec Patrick Brion, un entretien en anglais, un article sur La Maison du Diable, un autre sur Wise et le fantastique, le site de la Cannonière du Yang Tsé et la critique de La Mélodie du Bonheur par Chris Lynch.

00:10 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Robert Wise | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/09/2005

Un appel à mes lectrices et lecteurs

Chers lectrices et chers lecteurs, chers amis qui blogguez (quel mot !) en voisins, j'ai un appel à vous faire. Vous constaterez que, pour le mois à venir, je serais un peu moins actif. A ceux qui ne me connaissent pas « dans la vraie vie », je dirais que je préside une association, Regard Indépendant, que vous avez pu découvrir si vous avez suivi les liens des cinémas de quartier.

Cette association, qui fête se dix ans, travaille à soutenir les réalisateurs débutants, jeunes et moins jeunes, sur Nice et sa région. Nous organisons chaque année depuis 1998, les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice, qui proposent une photographie de la création régionale. Modeste manifestation, nous montrons du court métrage, du documentaire, des films d'animation, des vidéos expérimentales, du long parfois et, cette année, un peu de spectacle vivant intégrant les images à leur travail.

Nous aurons par exemple cette année, de façon un peu symbolique, le documentaire de Frédéric Sojcher, Cinéastes à tout Prix que certains d'entre vous connaissent sans doute. Je vous laisse découvrir l'affiche de la manifestation, due à Frédéric Nakache, ainsi qu'un communiqué de presse général et, surtout, l'adresse du blog qui permet de suivre la construction et le déroulement de la manifestation. Comme vous l'imaginez, ça me prend beaucoup de temps.

Si vous en avez, du temps, et l'envie, si vous pouvez répercuter à travers la toile cette information, je vous en serait sincèrement reconnaissant. Et si vous passez sur Nice entre le 24 et le 29 octobre, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, voir quelques films et prendre un verre.

23:15 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Festival, Regard Indépendant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/09/2005

Projet de loi "Droit d’auteur" : le gouvernement ampute le débat dans l’urgence

Une information parue sur le site Framasoft (licence Verbatim) que je vous livre telle quelle. Ceux qui me lisent régulièrement connaissent mon intérêt pour ces histoires de droit d'auteur. A cette lecture, vous comprendrez pourquoi mon sang n'a fait qu'un tour !

La société de l’information ne permettra une meilleure diffusion du savoir et de la culture que si un équilibre est respecté entre les droits légitimes des auteurs et des producteurs et ceux, non moins légitimes, des citoyens et des usagers.

Communiqué de presse EUCD.INFO

Paris, le 27 septembre 2005. Le site de l’Assemblée Nationale confirme que le gouvernement a déclaré l’urgence sur le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). [1] L’initiative EUCD.INFO dénonce une tentative de passage en force d’un texte inacceptable et appelle le public à se mobiliser d’urgence.

En effet, si il est adopté en l’état, le projet de loi DADVSI :

- transformera des millions de consommateurs honnêtes en délinquants (trois ans de prison et 300 000 euros d’amende prévus en cas de copie privée vers un support non autorisé par les titulaires de droits, par exemple un baladeur MP3) ;

- divisera la société de l’information entre les ayant-accès à la culture numérisée et les autres puisque introduisant un nouveau droit dans le Code de la Propriété Intellectuelle : celui d’autoriser ou d’interdire l’accès à une oeuvre via la technique ;

- menace la mission des bibliothèques et l’avenir du domaine public en ne prévoyant aucune disposition visant à libérer l’oeuvre du contrôle technique une fois les droits patrimoniaux épuisés ;

- favorise les ententes illicites, les abus de position dominante et la vente liée en permettant aux producteurs de disques et de films d’imposer au public les outils permettant d’accéder aux oeuvres qu’ils produisent ( comme si un éditeur de livres pouvait imposer une marque de lunettes pour lire les livres qu’il fait imprimer) ;

- va à l’encontre de certaines dispositions de la loi Informatique et Libertés car interdisant de facto aux citoyens d’exercer leur droit au contrôle des données personnelles ;

- propose de censurer, au nom du droit d’auteur, les auteurs de logiciels libres et ce bien que leur travail soit reconnu par l’UNESCO comme Trésor du monde, et par la Commission de l’Économie Générale, des Finance et du Plan, comme la seule alternative susceptible de permettre à la France et à l’Europe de retrouver son indépendance technologique. [2]

Les associations de consommateurs, de familles, d’internautes, d’auteurs et d’utilisateurs de logiciels libres, des société de gestion collective représentant plus de vingt cinq mille artistes, des syndicats de musiciens, des représentants d’enseignants et de bibliothécaires dénoncent d’ailleurs régulièrement un texte extrémiste, discriminatoire et répressif qui ne sert que les interêts d’une poignée de multinationales aux dépends de l’interêt général. [3]

L’initiative EUCD.INFO rappelle de plus que le projet de loi DADVSI transpose une directive européenne (l’EUCD) dont les effets sont tels que la Commission Européenne en arrive à ne pas respecter ses obligations pour mieux les masquer. Conformément à l’article 12 de la directive EUCD, la Commission aurait en effet dû publier "au plus tard le 22 décembre 2004" un rapport sur les effets de la directive dans les pays l’ayant déjà transposé. Mais elle ne l’a pas fait tant il est désormais évident, y compris pour certains responsables européens, que la directive entraîne une hausse artificielle du prix des oeuvres, et menace la libre concurrence sur le marché du logiciel. [4]

L’argument utilisé par le gouvernement pour justifier l’urgence (retard dans la transposition de la directive) est donc fallacieux. On voit mal comment la Commission pourrait poursuivre la France pour non-respect de ses obligations dans la mesure où elle même faite fi des siennes pour mieux masquer les effets d’un texte arraché aux parlementaire européens en 2001, [5] et qui, par ailleurs, pourrait être retoqué par la Cour de Justice des Communautés Européennes tant il va à l’encontre de ses objectifs d’harmonisation. [6]

Le passage en urgence n’a dès lors qu’une seule justification possible : à l’approche des élections et au milieu du tumulte social annoncé, faire passer un texte inacceptable le plus vite possible en espérant que les électeurs auront la mémoire courte. Inutile de dire que les membres d’EUCD.INFO sauront eux rappeller le moment venu les faits et gestes de chacun, et notamment des élus de la majorité qui resteraient silencieux.

Tout élu normalement constitué devrait s’élever contre cette tentative de passage en urgence. Le projet de loi DADVSI a en fait pour objectif de permettre à la France de ratifier deux traités internationaux négociés il y a dix ans à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, organisation dont le fonctionnement peu démocratique et les productions sont de plus en plus contestées. Prétexter comme va sans doute le faire le gouvernement que le projet de loi DADVSI est un projet de loi technique et mineur n’a donc aucun sens.

Dans un premier temps, l’intiative EUCD.INFO demande donc aux citoyens de téléphoner ou d’écrire immédiatement au ministre de la Culture pour lui demander de retirer promptement sa demande d’urgence (cabinet du ministre : 01 40 15 80 00). Elle invite également les citoyens à téléphoner ou écrire à leurs députés pour leur demander de dénoncer publiquement la grossière manoeuvre du gouvernement. [7]

[1] Dossier législatif sur le DADVSI (http://www.assemblee-nationale.fr/1...)

[2] Lettre ouverte au député Christian Vanneste (http://eucd.info/lettre-vanneste.pdf)

[3] Organisations contestant le contenu du projet de loi : ABF, ADAMI, AFUL, APRIL, CLCV, FNS, FSF-France, Ligue de l’Enseignement, ODEBI, SAIF, SAMUP, SNAP CGT, SNM FO, SPEDIDAM, UFC, UNAF

[4] Analyse des propos du chef d’unité "Droit d’auteur et économie de la Connaissance" de la Commission Européenne (http://eucd.info/com-2005-07-19.fr....)

[5] Rappel sur l’origine de la directive EUCD (http://eucd.info/com-2005-07-19.fr....)

[6] Why the copyright directive is unimportant and possibly invalid (http://www.ivir.nl/publications/hug...)

[7] Téléphones et adresses des députés (http://www.assemblee-nationale.fr/1...)

08:15 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droits | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/09/2005

L'Ile aux fleurs

L'Ile aux Fleurs, film brésilien de Jorge Furtado, est un petit bijou du court métrage "que tous ceux qui l'on vu disent hallucinant" comme le chantait Brassens.. Si l'on devait montrer un film qui illustre le format court et montre tout ce qu'il peut être, L'Ile aux Fleurs serait un candidat parfait. C'est une fable, un pamphlet, une prouesse technique et une réussite artistique. C'est un modèle de narration et de clarté, un film moderne et intemporel.

L'Ile aux Fleurs dure 12 minutes parfaitement équilibrées. le film est inimaginable en long métrage. Il explose le cadre du documentaire auquel on le rattache souvent abusivement, utilisant l'animation, la photographie fixe, le collage, la fiction et l'image d'archive. le texte est brillant, partant d'une tomate pour englober l'humanité. Le film est irracontable car totalement cinématographique, précurseur (1989) car le récit progresse à la manière d'une exploration sur Internet, de lien en lien, de plus en vite, de plus en plus fort jusqu'au vertige.

L'Ile aux Fleurs est enfin une émotion brute, loin des dicours moralisateurs, des mauvaises consciences, des colères impuissantes, la force des images, la puissance des mots et la douceur de la voix composent un cri d'Humanité.

Pour les spectateurs niçois, une projection le 22 septembre organisée par l'association Héliotrope au Théatre de la Photographie et de l'Image.

Pour en savoir plus : un très beau texte et tous les détails (en portugais).

06:55 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/09/2005

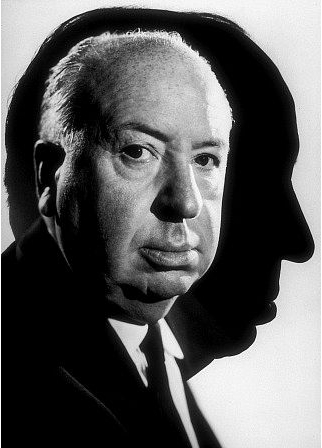

Sir Alfred

06:25 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Alfred Hitchcock, site internet, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2005

Parfum d'enfance

Je dirais même plus, ce film m'a l'air bien.

15:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Bruno Podalydes, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2005

Anniversaire

c'est le 100e anniversaire de la naissance de Greta Garbo. Histoire de fêter ça, je vous mets cette jolie photographie du tournage de mon film préféré avec elle : Ninotchka. L'homme à sa droite, c'est l'immense Ernst Lubitsch.

20:45 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Greta Garbo, comédie, Ernts Lubitch, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/09/2005

Le territoire des morts

La critique française se sent visiblement à l'aise avec les morts vivants de Georges Romero. Elle y plaque un discours post 11 septembre, alimenté par la réplique : « We do not negotiate with terrorists! » du personnage de Kaufman, joué par Dennis Hooper. Je pense que nombre d'entre nous aiment cette image que l'Amérique nous envoie d'elle-même. A la vision du film, cela ne m'a pourtant pas paru si essentiel. Bien moins que dans La Guerre Des Mondes de Spielberg par exemple.

Cet aspect y est bien sûr, mais le coeur reste le discours social, une lecture politique moins nationale, plus large, dans la continuité des trois oeuvres précédentes : La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Outre les peurs fondamentales liées à la mort et les valeurs attenantes (respect des morts, famille, enchaînement des générations) que véhiculent les morts vivants, Romero me semble s'être toujours attaché à décrire avec humour une certaine aliénation sociale engendrée par nos modes de vie occidentaux. Quel symbole plus fort que celui du centre commercial de Zombie ? Les morts y reviennent parce que c'est tout ce dont ils se souviennent de leur vie passée. Dans Le Jour des Morts Vivants, on assiste à la dégradation des relations sociales entre vivants (militaires et scientifiques ce qui n'aide pas) tandis que l'on essaye de recréer ces mêmes relations avec les morts. Ces tentatives vouées à l'échec se feront certes avec de la musique classique, mais surtout avec des objets aussi symboliques qu'un rasoir et un téléphone pour se terminer par un revolver.

Aujourd'hui, le quatrième film nous montre une nouvelle fois les morts vivants attirés irrésistiblement, non seulement par la chair fraîche, mais par un nouveau symbole de la "belle vie" occidentale : le bulding rutilant de Kaufman avec son conseil d'administration, ses riches désoeuvrés et son...centre commercial. Il n'est pas innocent, je suppose, que chacun des zombie se distingue par des vêtements qui traduisent son métier et trimballe jusque dans la mort ses outils de travail et les gestes qui vont avec (couperet du boucher, clef du mécanicien, pompe du garagiste, tondeuse du jardinier.). Aliénation par le travail mon cher Marx ! Tous ces morts qui marchent ne semblent chercher qu'à reproduire grotesquement une organisation sociale basée sur cette valeur. Là où Romero est subversif en diable, c'est que cette reproduction des comportements des vivants est totalement inutile : a quoi bon aller au centre commercial ? A quoi bon travailler ? Et les héros des films, tous, n'ont qu'une envie, se trouver un coin tranquille pour se laisser vivre. Le summum étant le final délicieux du Le Jour des Morts Vivants avec son héroïne enceinte sur une plage des Caraibes. Et que dire de la façon dont il traite l'argent, le sacro-saint dollar ! Ah, Romero, vous me faites plaisir.

Georges Romero fait partie de cette génération de cinéastes arrivés entre la fin des années soixante et le début des année soixante dix qui ont démarré dans leur coin avec des tout petits films d'horreur ayant largement contribué à révolutionner la représentation de la mort et de la violence au cinéma. Je pense à John Carpenter, Tobe Hooper, Wes Craven, Bob Clark. Leur cinéma se caractérise par une esthétique et des ressorts de série B combinée à cette vision sociale acide et un sens visuel très graphique. Leurs personnages se définissent avant tout par ce qu'ils font sans trop de psychologie. Les choix musicaux visent à l'efficacité. Le rythme est soutenu avec des montages serrés ce qui donne des films courts allant à l'essentiel. Avec les changements de Hollywood dans les années quatre vingt, il leur a fallu se soumettre où rester en marge. Carpenter est peut être celui qui s'en est le mieux tiré tandis que Craven et Clark rentraient dans le rang. Romero aura payé son intégrité de longs silences entre ses films. Aujourd'hui, il est ironique de voir ainsi saluer son retour. Mais il est plaisant de voir qu'il n'a rien renié de ses façons de faire. Land of the Dead est un film de genre de grande classe qui me fait penser aux derniers films de John Carpenter, Los Angeles 2013 et Gosts Of Mars en particulier. C'est fou ce que le camion blindé de Roméro ressemble au train de Carpenter. Juste un bemol pour terminer : Romero aurait pu se fouler un peu plus avec le personnage d'Asia Argento, elle restera la moins intéressante de ses héroïnes.

Le DVD

08:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Georges Romero, fantastique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2005

Birdy Num Num

Allons y carrément, écrire sur The Party de Blake Edwards, c’est Écrire sur l’un des films les plus drôles du monde. Enfin, pour moi déjà et c'est déjà ça. Toutes considérations personnelles mises à part, ce film qui date de 1968 est la quintessence de la collaboration tumultueuse mais si riche entre le réalisateur Blake Edwards et l’acteur Peter Sellers. Ce dernier, Lolita et Folamour l’ont montré, est un génie du travestissement. Il campe ici un acteur indien (des Indes), complètement naïf, avec une très jolie voiture à trois roues, venu à Hollywood tourner un remake de Gunga Din. Ayant accumulé plusieurs catastrophes sur le tournage et détruit le décor, il est mis sur liste noire par le producteur du film.

Edwards déploie une mise en scène sophistiquée, contrôlant le lent mais sûr dérapage vers le chaos. Une mise ne scène toute au service de cet acteur d’exception qu’est Peter Sellers. Ses mimiques, son air embarrassé de gamin égaré dans un monde guindé qui la dépasse sont irrésistible. Il se confronte à tous les gadgets en vogue, révélant leur vacuité, voire leur nocivité. Sellers se déchaîne avec la fontaine d’intérieur, les WC, le système de hauts parleurs, comme avec le désormais célèbre perroquet (Birdie Num Num !). Venant d’un pays de tradition millénaire, un pays de spiritualité et de philosophie, il est révélateur, au sens chimique du terme, du vide de la civilisation américaine, mal masqué sous une technologie sophistiquée. Il fera exploser, comme le fortin du début, cette moderne forteresse du producteur hollywoodien, lieu d’un pouvoir dérisoire, pour y faire enter des barbares sympathiques (avec leur éléphant !), avant de repartir, malgré tout, avec la fille au volant de son étrange voiture. Musique très swing de l’ami et collaborateur de toujours, Henri Mancini. The Party est un vrai film culte, une vraie comédie et un vrai chef d’œuvre.

22:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Blake Edwards, Peter Sellers, comédie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/09/2005

Citation

"J'apprends constamment, vous savez ? J'ai tourné combien de films à ce jour ? Quinze ? John Ford en a réalisé une centaine sur toute sa carrière. Il connaissait toutes les ficelles du métier. Moi, j'ai toujours le sentiment d'être en apprentissage"

Georges Romero dans un des entretiens du numéro spécial qui lui est consacré par Mad Movies.

Comme cette petite notation chez Sandrine, c'est quelque chose à méditer avant de se mettre à écrire sur le cinéma.

06:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Georges Romero, blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2005

Faire du cinéma ou...

Les frères Larrieu, Arnaud et Jean-Marie, font partie d'une génération de cinéastes discrète et prometteuse. Avec Yves Caumon (La Beauté du Monde, Amour d'Enfance et bientôt Cache Cache présenté à Cannes), Philippe Ramos (L'Arche de Noé, Adieu Pays), Alain Guiraudie ( Pas de Repos Pour les Braves et bientôt Voici Venu le Temps) ils partagent le goût pour un cinéma artisanal, nourri de leurs origines régionales (les pyrénées, l'aveyron, le sud ouest). Un cinéma du récit et des personnages ou ceux-ci s'inscrivent résolument au sein de la nature et du temps. Une manière de retour au classicisme, entre Renoir, Pagnol et, bien sûr, Ford.

Ceci n'empêche pas les audaces formelles, comme les passages chantés dans le premier film des frères Larrieu, Un Homme, Un Vrai ou ce passage dans le noir absolu dans Peindre ou Faire L'Amour qui vient de sortir (ce qui rappelle de façon amusante les audaces de Gosciny et Uderzo dans La Grande Traversée !). Cela n'empêche pas d'éclater le récit comme Guiraudie avec ses ellipses temporelles radicales. Cela n'empêche pas les références ouvertes au western dans le premier long métrage de Ramos.

Tous ont aussi commençé par le court métrage ambitieux, Un peu moins d'une heure pour La Beauté du Monde, L'Arche de Noé ou encore La Brèche de Roland des deux frères. Une façon encore de prendre son temps, un temps cinématographique, pour y faire exister la matière de leurs films.

Selon l'expression consacrée, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime l'attention qu'ils portent à leurs personnages et leur volonté d'en dégager l'humanité. Ca repose des rebelles sans cause, des cadres quarantenaires dépressifs et autres sujets d'études sociologiques. J'aime leurs paysages d'une France encore un peu sauvage, leurs images où l'on respire l'air de la fôret, le vent dans les noyers, les petites routes de campagne, les villages. Ca repose de l'urbain. J'aime aussi leur attention portée aux objets, aux textures et aux ambiances. Ainsi, Yves Caumon n'a pas son pareil pour filmer les papiers peints. Ca n'a l'air de rien, mais le sens du détail qui sonne juste, c'est déjà une grand qualité pour un cinéaste.

Tout ça pour vous parler de Peindre Ou Faire L'Amour que je n'ai pas trouvé aussi réussi que Un Homme, Un Vrai. Malgré la distribution trois étoiles, malgré ce couple intéressant qui m' a rappelé les échanges avec Ludovic Maubreuil, malgré un sens toujours présent de la nature, malgré la chanson de Brel. Le film a des côtés trop "fabriqué", le décor parfois, l'intrigue trop souvent. Peut être est-ce que cela vient de ce faux suspense qui ne nous amène nulle part. Suspense entretenu involontairement par ce que Sergi Lopez amène d'Harry, cet ami qui nous voulait du bien. Le sujet c'était le couple, rien que lui, comme dans le film précédent. Tout le reste est plaqué et ne fonctionne pas bien. Il reste de beaux moments. En attendant les prochains films.

Le DVD

15:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : frères Larrieux, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2005

Un air de déjà-vu

14:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Steven Spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2005

Exposition et copyright

Une belle initiative : l'exposition Sergio Leone : Once upon a time in Italy, organisée par le Museum of American West (Autry National Center, Los Angeles). Pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion de s'y rendre, elle peut se visiter en ligne. C'est là qu'une nouvelle occasion m'est donnée de râler un peu contre ces histoires de droits qui chatouillent tellement certains. (Comme le dit justement Robert Evans dans le documentaire The Kid Stays In The Picture : détenir les droits, c'est détenir le pouvoir).

Bref, un grand nombre de documents (photos, affiches) sont inaccessibles pour cause de copyright. C'est très américain, ça, privatiser la culture. Comme si Sergio Léone ne faisait pas désormais partie d'un patrimoine commun. Comme si toutes ces affiches, toutes ces photographies d'exploitation n'étaient pas avant tout de la promotion, donc destinées à circuler et à être vues par le plus grand nombre. Comme si de nombreux collectionneurs et amateurs ne les avaient pas de part le monde. C'est le genre de truc qui m'énerve et qu'il ne faut pas laiser passer, sinon, il y aura bien un imbécile pour privatiser la Joconde un de ces jours !

Dans le même état d'esprit, cette exposition est abondamment annoncée dans le DVD de Il Etait Une Fois La Révolution. Le DVD est diffusé par MGM. Et ce que je trouve à la fois amusant et pénible, c'est que, dans les documentaires, ils se débrouillent pour parler de la carrière de Léone sans quasiment mentionner Il Etait Une Fois Dans L'Ouest, dont le DVD est distribué par Paramount (ou ce qui en tient lieu aujourd'hui). Pareil pour Il Etait Une Fois en Amérique, distribué par Warner. Et blackout total sur Le Colosse de Rhodes (diffusé en France par Canal+), sur Mon Nom est Personne et Un Génie, Deux Associés Et Une Cloche (pas encore sortis) qui ont, quand même, leur importance dans l'oeuvre léonienne. Allez faire un travail de fond avec ça.

06:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : droits, Sergio Léone, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |