29/07/2013

1956 en 10 (autres) films

En attendant 1957 et 1958 au plus fort de la chaleur estivale, Zoom Arrière vous propose un retour sur l'année 1956 avec quelques titres indispensables signés John Ford, Charles Laughton, Orson Welles, Fritz Lang ou Robert Bresson. Mais sur Inisfree, j'aime descendre un peu plus bas dans le classement pour rappeler que 1956, c'était aussi Shirley McLaine aérienne dans l'un des sommets du tandem Lewis-Martin, Coleen Miller étreignant Rory Calhoun sous la pluie, Simone Signoret en robe du soir dans la jungle pour Bunuel, Robert Taylor dans un de ses rôles les plus sombres, Lucia Bosè et ses copines sur la Piazza di Spagna, la somptueuse Eva Dahlbeck chez Bergman, la sublime Jane Russel chez Walsh, le bain inoubliable d'Elsa Martinelli en princesse indienne, monsieur Jambier au 45 rue Poliveau et le plus charmant des films du maître du suspense avec, encore, une adorable Shirley McLaine.

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck tashlin, ingmar bergman, alfred hitchcock, raoul walsh, richard brooks, luis bunuel, claude autant lara, richard carlson, luciano emmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/10/2012

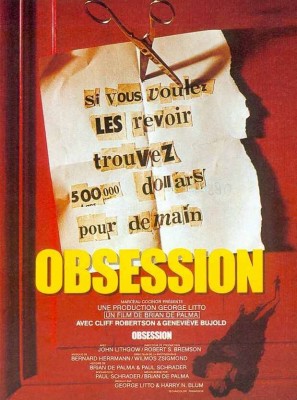

Obsession ou le dernier romantique

Brian De Palma finit par être un peu agaçant quand il parle de Vertigo (Sueurs froides – 1958) à propos de son Obsession (1976) en expliquant qu'il aurait amélioré le film d'Alfred Hitchcock. Ce n'est pas la première fois qu'il fait le coup. Il avait déjà repris un plan du Tenebre (1982) de Dario Argento dans Raising Caïn (L'esprit de Caïn – 1992). Argento, pas trop prêteur, s'en était ému auprès du musicien Pino Donaggio auquel De Palma avoua, tout en précisant : « Mais je l'ai amélioré ! ». « Je prends mon bien où je le trouve » disait Molière. Toujours est-il que pour Vertigo, De Palma reprend quelques critiques habituelles de vraisemblance, en particulier le fait que si Scottie (James Stewart) avait vu le cadavre de « Madeleine », il aurait bien vu que ce n'était pas la même femme que celle dont il s'était épris. Il pointe aussi l'apparition de la nonne venue sonner les cloches à la fin comme ridicule. On sait ce que Hitchcock pensait de « nos amis les vraisemblants » et ce que John Ford avait répondu à quelqu'un qui lui demandait pourquoi, dans Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939), les indiens ne tiraient pas sur les chevaux pour arrêter la diligence : « Dans la réalité, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais il n'y aurait plus de film ». Si Hitchcock prend tant de soin à monter les effets du vertige sur son personnage, c'est bien pour justifier les manques de Scottie. Quiconque a subit les effets d'un véritable vertige sait que l'on peut rester prostré des heures, à plus forte raison si l'on vient de voir la femme que l'on aime se défenestrer. Alors, aller inspecter le cadavre... Pour la sonneuse de cloches, outre la poésie fantastique de l'idée, sa présence en cet endroit semble légitime. Plus incongrue aurait été celle d'un plombier.

Dans Obsession, De Palma et Paul Schrader qui signe le scénario prétendent donc améliorer un film qui les a néanmoins beaucoup impressionné. A ce stade, ceux qui ne connaissent pas l'oeuvre sont aimablement invités à ne pas poursuivre leur lecture (ou alors, il ne faudra pas m'en vouloir). La Nouvelle-Orléans : Michael Courtland voit sa femme et sa fille enlevées et disparaître tragiquement à la suite d'une course poursuite avec les ravisseurs. Seize ans plus tard, à Florence, il rencontre une jeune femme qui est tout le portrait de sa femme. C'est bien sûr une machination. Cette femme, c'est sa fille qui n'était pas dans la voiture fatale. Le scénario repose sur deux postulats difficiles à avaler si l'on y met de la mauvaise volonté : Il est étonnant qu'aucun des policiers ayant encerclé la demeure des ravisseurs (L'un d'eux est resté en arrière avec la fillette, c'est le truc) n'ait eu l'idée de rester sur la scène du crime, ne serait que pour chercher des indices, pas très pro ça. Ensuite, Sandra-Amy accepte pour se venger d'un père qu'elle croit responsable de la mort de sa mère par refus de payer la rançon, de jouer la comédie de l'amour et de l'épouser, avec ce que cela implique, en connaissance de cause. Il faut donc accepter qu'elle passe outre le tabou de l'inceste, tabou fort s'il en est, avec un sang froid qui laisse rêveur. Quelque soit la qualité du jeu de Geneviève Bujold, le personnage ne semble pas si traumatisé par les implications de ce fait (du moins jusqu'à la fin) et elle semble avoir des nerfs d'acier pour maîtriser les émotions inévitables engendrées par la situation. Et je passe sur la mère adoptive italienne qui parle un anglais quasi parfait à l'hôpital.

Je peux comprendre De Palma. Il en a marre qu'on le compare à tout bout de champ à Hitchcock. Mais personne ne l'a obligé a construire sa renommée sur des thrillers rejouant Vertigo, Psychose (1960) ou Rear window (Fenêtre sur cour – 1954), ni à aller chercher Bernard Herrmann qui compose ici une partition superbe mais inévitablement proche de son modèle.

Ceci posé, Obsession est un film magnifique que j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir dans l'édition restaurée par Wild Side. C'est un vieux souvenir que ce film. A sa sortie début 1977, j'avais été traumatisé par l'intensité de sa bande-annonce et l'affiche française avec les morceaux de journaux découpés formant le message des ravisseurs. Je n'avais pas vu le film, mais j'avais conservé cette image de thriller angoissant. J'ai découvert le film bien des années plus tard, à la télévision et ce qui m'avait marqué c'est le côté romantique du film, la force des sentiments de Courtland, sa fidélité à la mémoire des siens, le choc que l'on imagine quand il rencontre Sandra dans l'église. Participent la partition de Herrmann avec cette délicieuse valse lente et le côté sacré donné par les chœurs, et la photographie du grand Vilmos Zsigmond avec ses effets de diffusion utilisés pour atténuer les différences entre les deux époques et qui donnent une atmosphère irréelle à tout le film. Même la scène de cauchemar s'intègre sans heurt. Lumière entre chien et loup, atmosphère de l'église, vibration des néons dans la scène de l'aéroport (un effet heureux à priori pas calculé au départ), rendu de la texture des pierres dans le mausolée ou le cimetière, le film est visuellement une fête pour les yeux. Aujourd'hui, je trouve le film bien équilibré entre cette partie romantique et la partie thriller, le pur suspense.

Ce qui me frappe aussi maintenant que j'en connais la petite histoire, c'est la façon dont le film (et donc un peu Vertigo) a résisté à ses auteurs. Le projet cinématographique de De Palma et Schrader, comme des autres cinéastes majeurs de leur génération (Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorcese, William Friedkin, etc.), c'est de revisiter l'âge d'or du cinéma américain avec un regard sur ce qui n'était pas, ou ne pouvait pas être montré. Du moins pas directement. Violence, névroses, sexe, l'envers du décor. C'est flagrant par exemple dans le remake réalisé par Schrader en 1982 du Cat People de Jacques Tourneur qui rend explicite tout ce qui était suggéré de la métaphore sexuelle du personnage d'Irena. Hitchcock laisse les implications des actes de Scottie dans Vertigo à l'appréciation du spectateur s'il veut jouer au psychanalyste. Il maintient une distance par l’utilisation de James Stewart, l'image de l'acteur, et l'élégance de la mise en scène, les ellipses indispensables. Le scénario d'Obsession prévoyait de renverser la table, avec une partie où Sandra-Amy était en hôpital psychiatrique et un inceste consommé sans ambiguïté. Par un ensemble de concours de circonstances, la partie « asile » est abandonnée sur les conseils de Bernard Herrmann et sans doute des considérations budgétaires. Puis la séquence de Michael couchant avec sa fille, tournée effectivement, est complètement modifiée pour devenir une scène entre rêve et cauchemar qui entretien le doute. Les options artistiques, photographie, décors, musique, donnent au film une classe visuelle renforcée par l'absence de violence graphique (sauf la mort du personnage de John Lihtgow et encore) inhabituelle chez De Palma, comme de nudité, tout aussi étonnant de la part de celui qui filmera Angie Dickinson se caressant sous sa douche dans Dressed to kill (Pulsion – 1980).

Autre élément déterminant, l'interprétation de Clift Robertson. Geneviève Bujold est souvent saluée pour sa prestation dans ce film, sa faculté à jouer à la fois la femme et l'enfant, à la fois l'enfant dans la femme lors du final, mais aussi plus littéralement, idée assez gonflée qui fonctionne grâce à elle, l'enfant de dix ans dans les flashback. Elle est magnifique mais elle bénéficie d'une grande richesse de situations. Robertson, acteur assez classique, en décalage en 1976 avec les maîtres de l'Actor studio du moment (Brando, Pacino, Hoffman, De Niro), est pourtant essentiel en ce qu'il renoue avec la manière d'un James Stewart ou d'un Cary Grant. Il offre une présence, un repère, qui permet à sa partenaire de s'appuyer et de se donner à fond. Dans la scène finale, elle a cette performance à faire passer, d'être l'enfant ressortant sous l'adulte, elle a les pleurs, les répliques, la faiblesse, l'émotion. Mais c'est autour de Robertson qu'elle peut construire, parce qu'il est là en pivot, pour elle et la caméra de De Palma. Il n'a qu'un mot à dire, une expression à tenir. Et c'est le plus difficile. Et il le fait.

A travers lui, Obsession renoue, contre l'idée de départ de ses auteurs, avec l'élégance de son modèle, avec sa délicatesse, avec une certaine idée du cinéma. C'est ce qui en fait ressortir la tonalité majeure qui est celle du romantisme du personnage masculin. Courtland porte avec lui les valeurs du gentleman du Vieux-Sud, une certaine éthique. C'est une métaphore peut être bien de la relation de De Palma, et avec lui les cinéastes de cette génération, envers le classicisme hollywoodien. Un amour total, absolu, au point de vouloir renouer avec une chose morte. Avant de se rendre compte qu'existent finalement leurs propres enfants.

Photographies : Wild Side - Photofest

12:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : brian de palma, alfred hitchcock | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2008

Les sauvages

Captures DVD Cinéma référence 20th Century Fox

00:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred hitchcock | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/04/2008

Film de sauvage(s)

Le scénario est repris par Jo Swerling et surtout Ben Hecht, immense scénariste et écrivain, qui a travaillé notamment pour Howard Hawks, et collaborera plusieurs fois avec Hitchcock. Ce dernier supervise étroitement, comme à son habitude, les différents stades d'écriture et fait dessiner le scénario plan par plan. Et ce qui est évidemment remarquable, c'est la façon dont Hitchcock s'est approprié cette figure imposée pour en faire une oeuvre unique et très personnelle. « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver » disait-il.

Notre bande de naufragés est donc très précisément caractérisée et les personnages se développent de façon complexe au fil des évènements, acquérant une épaisseur humaine conséquente. La distribution est homogène sans véritable star, mais avec de solides acteurs. La mise en scène repose sur un partit pris fort. La caméra ne quitte pas le bateau. Le naufrage est suggéré brillament dès le générique, puis l'on embarque et l'on ne bouge plus. Pas de plan sur l'immensité marine. Hitchcock colle au groupe, façon de mieux pénétrer leur intimité tout en la leur refusant. Je suppose que s'il l'avait pu, il nous aurait montré comment ils satisfaisaient leurs besoins naturels. Ne rêvons pas, nous sommes à Hollywood en 1943. Mais il va aussi loin qu'il est permis. Aimant les défis techniques, Hitchcock raconte à Truffaut son rêve de tourner un film dans une cabine téléphonique. Avec Rope (La corde – 1948), Lifeboat est son film le plus proche de cette déclaration d'intention. Avec en supplément l'ironie d'organiser son huis clos en plein air. Nous ne sommes pas très loin de l'idée qui guide Luis Bunuel dans El angel exterminador (L'ange exterminateur – 1962).

Lifeboat est un film de sauvages parce que, selon les canons du genre, le groupe plongé dans une situation extrême va régresser jusqu'à un état basique. Volontairement ou non, les instincts resurgissent. Il s'agit de survivre, donc de boire, manger, ne pas tomber à l'eau, lutter contre les éléments, tuer ou mourir, éventuellement satisfaire les pulsions sexuelles. Symboliquement mais non sans humour, la journaliste Connie Porter jouée par la merveilleuse Tallulah Bankhead (elle a une voix rauque et un aplomb très hawksiens) perd successivement sa caméra, son vison, sa machine à écrire et ses bijoux. Dans ce cadre, ce qui compte pour les personnages, c'est de préserver une part de civilisation, d'humanité. Et ce qui est fort c'est qu'ils sont confrontés, avec le capitaine allemand, à une idéologie qui met la survie de la race, la sélection naturelle, au dessus de tout sans parler de la morale. Et le nazi n'hésitera pas à provoquer le suicide du blessé souffrant de la soif, pas plus qu'il n'hésitera à mentir, cacher de l'eau ou sa boussole. Tous les moyens sont bons. Or, pour les américains le problème se pose dans des termes proches. Pour survivre, les chances augmentent s'il ne faut pas se soucier des plus faibles. Jolie métaphore de la faiblesse des démocraties et de l'égoïsme tapi en chacun. A plusieurs reprises le groupe constate amèrement que ses intérêts rejoignent ceux de l'ennemi, même quand celui-ci les entraîne vers la captivité. On retrouve ce retour à un état de sauvages dans maints petits gestes tout au long du film. Le plus charmant est le jeu de pieds de la journaliste et du communiste tatoué, joué par John Hodiak, pectoraux dehors. Mélange de sensualité mais aussi d'impudeur compte tenu de la promiscuité qui règne dans le petit espace. Mais cette sauvagerie trouve son apogée lors de la scène finale puisque les américains finissent par se jeter tous ensemble sur l'allemand pour le balancer par dessus bord. Oui, c'est un véritable lynchage, rendu d'autant plus glaçant qu'il est filmé d'un peu loin, en un plan, en compagnie de Joe le steward noir qui a bien compris de quoi il retourne. Et qui ne participe pas. Il faut voir ce petit groupe que l'on a appris à aimer, le voir balayé par ce vent de violence.

Hitchcock est d'une lucidité impitoyable d'autant qu'il donne une tonalité tragique à son film dès le premier quart d'heure. Le bébé repêché ne survit pas. Puis sa mère, folle de douleur, se jette à l'eau dans la nuit. La mort d'un enfant est quelque chose d'épouvantable. Dans le cinéma américain, la mère et l'enfant représentent l'espoir et, quelques soient les circonstances, on se débrouille pour les sauver. Au pire comme chez John Ford, on sauve au moins l'enfant. Hitchcock, qui avait déjà fait périr un bambin dans un attentat pour le film Sabotage (Agent secret – 1936), n'hésite pas et fait planer cette tragédie sur le reste du film. Un quart d'heure et j'avais déjà une irrépressible envie de pleurer. A la fin, je me sentais vidé comme après certains films de Frtiz Lang.

D'où le film de sauvage. Rarement Hitchcock aura autant justifié ce passage enflammé de François Truffaut, passage qui tranche dans un ouvrage empreint de respect et d'admiration. Là où il éclaire la personnalité tourmentée du réalisateur en écrivant qu'il « filmait les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour ». Hitchcock s'est très tôt et souvent confronté aux nazis. On les devine dans les films anglais. On les retrouve dans les films de la période de la guerre puis après dans Notorious. Hitchcock fera également deux documentaires de propagande et supervisera un montage sur la libération des camps de concentration. Puis pendant la guerre froide, les « gens de l'est » endosseront les costumes de méchants. Des méchants fascinants dans tous les cas, comme ceux joués par Claude Rains ou James Mason. Willie, le commandant, personnifié par Walter Slezak avec son physique bonhomme est dans la lignée. Pourtant le cinéma de Hitchcock n'est pas politique malgré son goût pour la description précise des différentes classes sociales. Il est moral. Et cette morale est sombre. Elle s'est sans doute le mieux exprimé dans la bouche de l'un de ses personnages fétiches, l'oncle Charlie joué par Joseph Cotten dans Shadow of a doubt (L'ombre d'un doute) tourné, tiens, en 1943 juste avant Lifeboat. A sa nièce, oncle Charlie déclare : « Tu ne sais pas que le monde est une porcherie ? Que si l'on déchire les façades, on découvre des porcs ? Le monde est un enfer ». Il y a là quelque chose de tapi dans le réalisateur débonnaire, posé, méticuleux et d'apparence si calme, celui qui rêvait à des femmes bien sages se jetant sur les hommes dans les taxis. Quelque chose de sauvage.

Lifeboat est à ma grande surprise et à mon grand plaisir, l'un de ses films qui révèle le plus sa faculté à plonger dans la partie obscure de la nature humaine. Sans doute pris à son jeu et à son défi technique, paravent pour son impitoyable étude de caractères, Hitchcock est allé très loin. Et le film, après avoir été salué pour son tour de force, a été plutôt mal vu. Le nazi était un peu trop civilisé (il chante bien, opère comme un chef, il est professionnel, il est pragmatique et ne manque pas d'humour), un peu trop proche en fait des démocrates qui sont, eux, un peu trop sur la corde. « Que peut-on faire avec ces gens là ?» dit un des personnages à la fin. On sent que la réponse pratique, les balancer à la baille, n'est pas complètement satisfaisante. Quatre ans plus tard, avec un autre tour de force dans Rope (le film est tourné en un seul plan), Hitchcock démontera le mécanisme du fascisme avec subtilité, montrant qu'il peut prendre sa source dans le discours d'un démocrate. Il est toujours fécond le ventre qui enfanta la bête immonde.

Photographies : source Gallerie Classic Hollywood actresses (Hitchcock et Bankhead sur le tournage) et Wikipedia

Affiche : site Carteles

Le film sur Critikat par Carole Wrona

Le film sur DVD critiques

Le film sur DVD verdict en anglais

Le film sur Reel.com en anglais

Le film sur Wikipedia

22:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alfred hitchcock, tallulah bankhead | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/11/2006

What seems to be the trouble, Captain ?

François Truffaut émis sa fameuse théorie du « Grand film malade » à partir de Marnie (Pas de printemps pour Marinie – 1964) d'Alfred Hitchcock dans son fameux livre d'entretiens qui ne quitte guère mon chevet. Afin de rendre un juste hommage au maître du suspense dans le cadre du blog-a-thon, je vais vous faire part de ma théorie du « petit film en pleine forme » à partir de l'un de mes films fétiches : The trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ? – 1955). Le « petit film en pleine forme » est une oeuvre qu'un réalisateur à la carrière brillante, du moins reconnue, travaillant dans un système rôdé, arrive à faire un peu à côté de ce système pour son propre plaisir, sans ambition affichée, sans gros budget le plus souvent et donc avec un maximum de liberté. C'est une oeuvre d'apparence modeste mais qui possède en elle l'élégante simplicité dont seuls peuvent faire preuve les grands artistes. C'est un film qui semble presque une récréation mais qui exprime une facette très personnelle de son auteur. C'est un film qui ne fait généralement pas succès à l'exception des véritables admirateurs du réalisateur qui chérissent l'oeuvre et peuvent aller jusqu'à la tenir comme plus estimable que bien des chef d'oeuvres célébrés et indiscutés. C'est un film enfin ou quelque chose d'intime et de délicieux se joue entre le réalisateur, le petit film en pleine forme et son public. C'est la petite musique de chambre d'un grand chef d'orchestre symphonique. C'est Wagonmaster (Le convoi des braves) de John Ford, c'est Prince of darkness (Prince des ténèbres) de John Carpenter, c'est Prova d'orchestra de Federico Fellini, c'est Toni de Jean Renoir, c'est Chungching express de Wong Kar-wai, vous avez sûrement les vôtres.

The trouble with Harry répond point par point à cette tentative de définition. En 1955, Alfred Hitchcock est au sommet de sa carrière hollywoodienne, il vient de signer des « grands » films comme Rear window (Fenêtre sur cour) ou To catch a Thief (La main au collet) avec les plus grandes star du moment et s'apprête à son remake de The man who knew too much avec James Stewart et Doris Day. Entre ces grosses machines, il a le créneau pour quelque chose qui lui tient à coeur depuis un moment, l'adaptation d'un roman de Jack Trevor Story à l'humour délicieusement anglais. Obtenant quasiment carte blanche de la Universal, il envisage sans doute le film comme l'occasion d'aller prendre des vacances et de profiter des tables renommées du Vermont, un peu comme John Huston était partit filmer en Afrique pour le plaisir de l'aventure et de la chasse. Contrairement à ses habitudes, Hitchcock compose une distribution de seconds rôles solides et de débutants qui va se révéler parfaitement homogène. The trouble with Harry est le premier film de la jeune Shirley MacLaine et John Forsythe n'a guère fait que de la télévision avant. Ils seront le couple vedette, elle en jeune veuve avec son charmant fiston et lui en peintre nonchalant et altruiste. A leurs côtés, l'un des couples les plus délicieux de l'histoire du cinéma, la fordienne Mildred Natwick et Edmund Gwenn, la vieille fille frémissante et le jovial capitaine à la retraite. Leur idylle est tout simplement touchante et il faut voir la séquence où elle l'invite à prendre le thé, toute en délicatesse, en non-dits, en retour tardif de sensualité. Il faut mesurer à une telle scène tout l'immense talent et toute la terrible sensibilité d'Alfred Hitchcock.

The trouble with Harry est aussi la première collaboration entre Hitchcock et celui qui va devenir son alter ego musical : Bernard Herrmann. Emporté par l'euphorie de cette histoire si légère où il est question d'un cadavre que tout le monde croit avoir tué et que l'on enterre et déterre avec bonne humeur, Herrmann, conscient peut être qu'il y avait là le meilleur de l'homme Hitchcock, compose une pièce délicieusement raffinée, enjouée, pleine d'humour comme chez certains morceaux de Satie. Il en fera plus tard une réorchestration qu'il appellera « Portrait of Hitch ». The trouble with Harry c'est aussi l'admirable photographie de Robert Burks, autre collaborateur essentiel du maître. Je crois que c'est ce qui m'a le plus soufflé quand j'ai découvert le film pour la première fois. Rarement les teintes dorées de l'automne ont été si parfaitement rendues à l'écran. Rarement la quiétude de la nature, dans ce qu'elle peut avoir de plus bouleversant, a été si simplement mise en images. The trouble with Harry, c'est comme un monde parfait, un monde de cinéma comme le Monument Valley fordien, un monde hors du temps et hors de cette violence du monde vrai qui est au coeur du reste de l'oeuvre hitchcockienne. C'est son île paradisiaque. Bien sûr, il ne marcha nulle part, sauf en France. Mais aujourd'hui, après avoir vu et revu tant de fois ses plus grands films, sa période muette, sa période anglaise et ses « grands films malades », je n'ai toujours aucune hésitation à repartir suivre son joyeux quatuor du Vermont dans ce petit film pétant de santé.

Photographies : DVD Universal

Le Hitchcock blog-a-thon

Les participants :

L'initiateur : The film vituperatem

Flickhead (superbes reproductions d'affiches françaises)

If Charlie Parker Was A Gunslinger

En bonus :

Le DVD

Un bel article sur DVDclassik

00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Alfred Hitchcock, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/10/2006

Hitchcock blog-a-thon

Squish vient de me le rappeler fort opportunément, le 15 novembre, ce sera le jour du Alfred Hitchcock blog-a-thon. J'avais participé à celui autour d'Angie Dickinson et j'avais trouvé ça plutôt intéressant comme événement. Il s'agit d'écrire sur son blog, à la date prévue, un article autour du sujet proposé. Les blogs se mettent en lien et l'on obtient une sorte de revue internationale avec de nombreux articles souvent passionnants. Hitchcock donc le 15 novembre, si certains de mes confrères (je peux écrire comme ça ?) sont intéressés, c'est ICI pour s'inscrire.

Hitchcock est un réalisateur sur lequel il a beaucoup été écrit, son oeuvre se prêtant assez facilement à des études poussées, ce qui ne l'empêche pas de rester un cinéaste populaire et toujours agréable à regarder. Son oeuvre reste vivante. J'ai parfois l'impression d'avoir fait le tour de ses films mais il suffit de me décider à en regarder un de nouveau pour être séduit, encore une fois. Pour cette date anniversaire, je cogite à un petit quelque chose sur mon film fétiche, Mais qui a tué Harry ? dont les couleurs d'automne iront parfaitement avec la saison.

Photographie : tournage de Fenêtre sur Cour

Source : New York Film Academy

12:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Alfred Hitchcock, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2006

Traces

Que recherche-t'on à revenir sur les lieux de tournage de tel ou tel film ? "Location" comme disent les anglo-saxon, un endroit que l'on loue pour quelques jours, quelques heures, pour l'inscrire, peut être, dans l'éternité. A voir cet endroit qui n'a plus de cadre, évoque-t'on le souvenir d'une action qui n'a jamais eu lieu ou bien le souvenir de la réunion des artistes et de l'équipe technique ? Sur ces fortes considérations philosophiques pour fin de semaine, je vous invite à découvrir Vertigo then and now, voyage entre le San Francisco du film de Hitchcock en 1958 et celui de 2003. Sur les traces de Scottie...

16:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alfred hitchcock, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/09/2005

Sir Alfred

06:25 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Alfred Hitchcock, site internet, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |