30/08/2005

Etrange Festival

Avec l'association REGARDindépendant, nous avions eu, l'an dernier, le plaisir de recevoir une programmation de l'Etrange Festival à Nice. La treizième édition de ce festival effectivement étrange va se tenir à Paris à partir du 31 août et jusqu'au 13 septembre. Pour ceux qui sont dans le coin, ne le manquez pas. Plutôt que de reprendre quelques phrases maladroitement, je vous livre leur éditorial-programme et vous renvoie sur leur beau site.

Féérique et alternatif. Engagé et musical. Expérimental et satirique. Voilà quelques-uns des adjectifs qui caractérisent le nouveau cru de L'Étrange Festival. Découvertes et redécouvertes d'œuvre de cinéastes ostracisés par l'Histoire officielle du cinéma vont émailler cette treizième édition qui, cette année offre deux cartes blanches : l'une au label Sordide Sentimental, plate-forme incontournable du rock underground au sens large, et l'autre à Hideo Nakata, réalisateur des terrifants Ring et Dark Water. Au menu également, quatre hommages à des personnalités hors normes (Udo Kier, acteur boulimique, inclassable et fascinant ; Christoph Schlingensief, provocateur corrosif et cinéaste hystérique ; Karel Zeman, le Méliès tchèque ; et Shuji Terayama, esthète nihiliste et avant-gardiste) ; deux thématiques : "Esclavage", plongée au cœur des multiples formes de l'exploitation de l'homme par l'homme, et "Histoires de fantômes japonais", tour d'horizon des classiques déjantés du genre dont Nobuo Nakagawa, l'un des mentors de Kiyoshi Kurosawa, fut le maître incontesté ; deux soirées-concerts avec comme invités les mythiques Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) et Mayo Thompson (Red Krayola) ; une dizaine d'avants-premières (dont Feed de Brett Leonard et Nothing de Vincenzo Natali) ; une compétition de courts métrage en forme de marathon. Et pour les noctambules, une nuit incontournable : la Nuit "Auto-Défense USA", programmée par Secondscouteaux.com, ballet de films sur la vengeance tous plus explosifs et cultissimes.

08:45 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Festival, Etrange festival | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/08/2005

Bonus Gemma

J'ai repris le boulot ce matin et j'ai retrouvé ceci dans mes archives :

09:00 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Giuliano Gemma, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/08/2005

The kid stays in the picture

Le film aurait aussi bien pu s'appeler "Une histoire Américaine", "Evans le magnifique" où "le Dernier Nabab", tant Robert Evans fait penser au Monroe Stahr campé par Robert De Niro dans le film de Kazan.

Mais finalement, tout est dans le titre : The Kid Stays In The Picture (le gamin reste dans le film) le Cinéma, l'autorité, le coup du destin, le côté protecteur, la revendication de l'instinct dans le choix, la morale américaine grand public et la jouissance du pouvoir qui repose dans les mots du producteur hollywoodien tel que le veut la légende.

Evans, Robert Evans, est bien une légende. Il est le producteur du Parrain et de Cotton Club de Coppola, de Rosemary's Baby et Chinatown de Polanski, de Love Story d'Arthur Hiller, du Conformiste de Bertolucci, de 100 $ Pour Un Shériff qui valu son unique oscar à John Wayne. Evans est le jeune play-boy bronzé qui commmença par une carrière d'acteur vite avortée (il est le toréro dans Le Soleil se Lève Aussi) qui va devenir patron de la Paramount à la fin des années 60 et enfoncera les records de recettes avec quelques uns des films sus-cités.

Le documentaire nous retrace tout ceci avec un commentaire de la voix même d'Evans. L'ensemble est enlevé, précis, passionnant, traçant le portrait d'un homme et de son époque. Une époque clef dans l'évolution d'Hollywood. Celle qui voit le système traditionnel achever de s'effondrer et la montée en puissance de la nouvelle génération, celle de Coppola.

Le film est aussi un mélange de sincérité (confession touchante sur Ali Mac Graw) et d'habiles ommissions. Ainsi le mystère sur le travail du producteur hollywoodien reste entier. Mis à part une séquence où l'on voit notre héros potasser un script de Robert Towne au bord de sa piscine, le fond de son activité professionnelle reste obscur. Discuter, négocier, baratiner, très bien mais encore ? Quand il dit avoir travaillé cinq ans sur Chinatown, j'aurais bien aimé savoir à quoi faire. On retrouve là cet espèce de complexe du producteur qui refuse d'être un simple rouage financier ou logistique, mais revendique une part de la création même.

Je ne nie pas cette part, particulièrement réelle dans le système hollywoodien, mais j'aurais aimé qu'il se livre plus là-dessus. Serait-ce de la pudeur ? Ou encore une façon de préserver la légende ? Imprimez la légende !

Le DVD

Photographie : Offoffoff Film

16:15 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, Hollywood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/08/2005

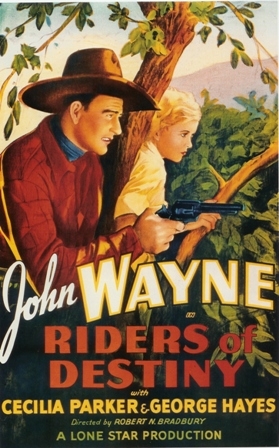

The Duke

"The Duke" était le surnom de Marion Michael Morrison, mieux connu sous le nom de John Wayne. Il parait que ça lui venait de son chien, comme Indiana pour Jones. Il y aurait beaucoup à dire sur Wayne qui reste l'un de mes acteurs favori pour tout un tas de raison dont certaines son avouables. Mais c'est l'été, je suis en vacances, alors je vous laisse avec un joli site que j'ai trouvé en traçant un western de 1933 tout à fait étonnant, même si c'est loin d'être un chef d'oeuvre oublié, Sagebush Trail.

Bref, je suis tombé sur la page perso de Roy Short qui a une incroyable collection de posters de films avec The Duke. Les reproductions sont très belles et certaines ont une qualité d'évocation que je qualifierais de touchante (voir juste au dessus. Vous y trouverez aussi, pour les amateurs, des extraits musicaux et des liens ainsi que quelques bricoles sur Clint Eastwood.

04:30 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Wayne, acteur, affiches, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/08/2005

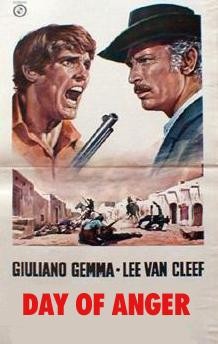

Giuliano Gemma

Ce nom évoque surtout aujourd'hui des souvenirs de séances d'enfance. Des images déjà lointaines de films d'aventure, de peplums et de westerns. L'image d'un héros décontracté au large sourire. Gemma, le beau Giuliano, a été l'un de ces héros typiques des années 60, entre Jean Paul Belmondo, Franco Nero, Gérard Barray, Thomas Millian ou Steve Reeves, caracolant, charmeur, plein d'humour, physique et avec un poil d'innocence.

Juste avant, il va connaitre le cinéma d'un autre calibre en intégrant la distribution du Guépard de Luchino Visconti. Petite prestation en officier, aux côtés d'Alain Delon et d'un autre débutant : Mario Girotti qui deviendra assez vite Terence Hill. C'est pourtant cette expérience qui le convainc que sa carrière est là.

En 1964, c'est désormais le western qui est à la mode. Et c'est du dernier chic de prendre un pseudonyme américain pour l'exportation. Giuliano Gemma devient donc Montgomery Wood pour ses premiers pas dans le western avec Le Dollar Troué de Giorgio Ferroni. Il retrouve ensuite son vrai patronyme et Duccio Tessari pour deux films qui auront un gros retentissement : Un Pistolet pour Ringo et Le Retour de Ringo. Gemma a dit un jour que la différence entre peplum et western se situait au niveau du changement de costumes. Un Pistolet pour Ringo utilise en effet le mélange d'humour parodique et de violence qui avait fonctionné dans Les Titans. Gemma joue sur sa décontraction et son physique de jeune chat, ce qui fait passer une intrigue finalement assez sombre, proche d'une certaine façon de certains films de Luis Bunuel (L'ange Exterminateur notamment).

Le second film est une réussite plus profonde. Inspiré du retour d'Ulysse, Le Retour de Ringo donne à Gemma son premier rôle véritablement dramatique. Il y est un ancien soldat de retour dans son village et qui découvre ses parents assassinés, ses propriétés spoliées et sa femme sur le point d'épouser un abominable bellâtre mexicain. Même si Gemma révèle un peu ses limites, il a de très belles scènes, comme celle ou, dans une ambiance quasi fantastique, il se fait reconnaitre de sa femme.

Il est également l'heureux père de l'actrice Véra Gemma. Aujourd'hui que le cinéma de genre de ces années d'insouciance revient en force, Giuliano, son sourire et ses grands yeux bruns retrouve sa place aux côté des autres icônes masculines de la période. Comme je l'ai dit, il ne faut pas en abuser, mais c'est quelque chose à voir.

09:00 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (182) | Tags : giuliano gemma, portrait, acteur, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/08/2005

Citation

Hollywood's a place where they'll pay you a thousand dollars for a kiss, and fifty cents for your soul. I know, because I turned down the first offer often enough and held out for the fifty cents.

Marilyn Monroe

08:05 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Marilyn Monroe, citation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/08/2005

Une belle blonde

Pour le plaisir des yeux

Pour celui de mes lecteurs

Pour celui de mes lectrices aussi

Pour le soleil et les vacances

Pour le noir et blanc

Pour le glamour

08:40 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Marilyn Monroe, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/08/2005

Vacances deuxième partie

09:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/08/2005

En route vers la gloire

Ce matin, comme souvent, je passe jeter un oeil sur mes statistiques. Et ce matin, surprise, je me retrouve avec un pic impressionnant de 700 connexions pour la journée d'hier (impressionnant pour moi, je précise). Je découvre que ces connexions viennent de Ratatium, excellent site plutôt connu autour du p2p, des échanges de fichiers et de la musique libre. Comme le saumon, je remonte vers la source et je tombe sur CECI.

Ceci qui me rend rouge de confusion et de plaisir (quand même !). Alors, un grand merci à mes lecteurs inconnus de Ratatium et, promis, je vais essayer de trouver une photo un peu mieux.

11:15 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/08/2005

Enervé

Mais c'est sans doute trop réfléchi pour les gens du BLIC. Il vaut mieux nuire à la santé du cinéma en transformant les halls en confiseries, en augmentant le prix des places, en ouvrant des multiplexes, en programmant des films indignes de ce nom, en bombardant de publicité la première partie de séance, en ignorant les courts métrages, en favorisant les films pop corn, en jouant le jeu de ceux qui sortent des grosses productions avec plus de mille copies en France, en méprisant la diversité des cinémas, en s'asseyant sur la culture et en méprisant le public.

Et merde, là, je l'avais dit que j'étais énervé.

06:35 Publié dans Salles | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : droits | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/08/2005

Week end chargé

C'est sans doute lui qui m'a le plus frappé. Parce que je n'ai jamais bien compris l'engouement dont il a été (et reste) l'objet. Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, mais j'ai toujours préféré James Stewart à Marlon Brando, et donc, plutôt que De Niro, Nick Nolte, Harrison Ford ou Bill Murray. Plutôt classique que Méthode. Et puis, bien qu'appréciant les thèses de Luc Moullet sur la théorie des acteurs, je reste persuadé qu'un comédien, même excellent, n'est rien sans un metteur en scène digne de ce nom. Ce qui me semble particulièrement vérifié dans les deux films précités.

De Niro est plus qu'excellent ici, il incarne littéralement Noodles, le petit truand juif de Léone comme le solide Mike de Cimino. Quel plaisir aussi de le voir intégré à deux équipes de comédiens au-delà de tout éloge convenu. James Wood, Treat Williams, Joe Pesci, William Forsythe, Elisabeth Mc Govern et John Savage, Christopher Walken, John Cazale, Meryl Streep (elle aussi miraculeuse dans ce film), Georges Dzundza... J'adore ces films matrices qui donnent ainsi le départ à une génération de comédiens.

Alors, De Niro, oui, son sourire final chez Léone, derrière la gaze et les vapeurs d'opium. Son regard et sa démarche, voûtée mais déterminée, à la recherche du temps perdu, à la recherche des traces de la promesse du rêve américain, en exploration des territoires du film de gangster. Si vrai, si sincère, si précis que l'on croirait que Léone a bien eu l'enfance d'un gamin dans un quartier juif new-yorkais. Léone en Proust. Je l'avais entendu à l'époque mais je n'avais pas encore lu La Recherche. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et je n'apprécie que mieux.

De Niro, sa casquette et son gilet, sa façon de se glisser sur les pentes de la montagne comme un personnage d'Anthony Mann, sa façon d'envoyer chier John Cazale qui a oublié ses bottes, son aisance dans les magnifiques scènes de groupe. Il y a dans ce film quelque chose de remarquable, c'est que la première heure est quasiment muette. Non que les personnages ne parlent pas mais il n'y a presque aucune réplique « utile ». Rien que des gens vivants à l'usine, au bar, en virée, au mariage, avec des mots insignifiants de tous les jours. Et on comprend tout. Les rapports, les sentiments, les liaisons intimes, l'amour, l'amitié, l'urgence. La vie.

Très fort.

Et quel gâchis quand on pense à ces âneries enfilées comme des perles de plastique où tant de talent s'enlise et s'use. Promis, je n'attaque pas l'air du « c'était mieux avant ». Mais c'est difficile de se retenir quand on pense à Ronin ou Mon Beau Père et Moi.

10:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Robert De Niro, Sergio Léone, Michael Cimino | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/07/2005

Jolie rousse

14:45 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Actrice | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/07/2005

Enfances

12:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : critique, théorie, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2005

Vacances

05:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/07/2005

Burton, Kubrick et chocolat

Qu'attendre, à priori, d'une nouvelle adaptation de Charlie et la Chocolaterie, adaptation d'un classique de la littérature enfantine écrit en 1964 par Roald Dahl ? Attendre Burton et ne pas avoir d'à-priori, ce n'est pas beau.

Dans ce film, c'est une nouvelle fois le côté étrange de Tim Burton qui fonctionne, ce côté étrange que l'on a aimé dans Beetlejuice ou Edwards aux Mains d'Argent, ou Ed Wood. Ce côté qui fait qu'un jeune illustrateur veut entrer à tout prix chez Disney pour y faire un film comme Vincent, avec une star des films d'horreur (Vincent Price pour ceux qui n'ont pas vu ce petit bijou). Disney remerciera vite le jeune illustrateur. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Chez Burton, si, on peut s'amuser de tout. Des têtes coupées, des chiens raccommodés, des réalisateurs à pull angora.

Charlie et la Chocolaterie est un délice de double niveau. Au premier étage, un conte édifiant à la manière de James et la Pêche Géante (c'est aussi un conte de Dahl). Un monde coloré façon Oz, des numéros musicaux épatants, de l'humour, une morale familiale sans bavure. Au second étage, Burton se lâche comme rarement lors de la visite de cette usine sinistre extérieurement, angoissante à l'intérieur, construite en cercles comme l'Enfer de Dante. Ca commence avec ces marionnettes de cire qui se mettent à fondre comme dans le film avec... Vincent Price. Ca se poursuit avec l'apparition de Willie Wonka, Johnny Deep au mieux de sa forme, changeant d'expression toutes les secondes, qui m'est apparu comme une sorte de Michael Jackson, avec son visage blafard, inhumainement lisse, ses gants violets qu'il ne quittera jamais. Wonka-Jackson qui fait visiter son palais à des enfants, mais prudence, accompagnés d'un parent. Difficile de ne pas y penser. Wonka-Deep, c'est un peu le grand méchant loup de Tex Avery : on voit les dents. Ou plutôt, dans le contexte, la petite fêlure dont on ne sait jamais où elle va l'emmener. Tout cela nous met délicieusement mal à l'aise. Comme avec ces références insistantes à l'univers de Kubrick. Pas vraiment une référence pour enfants, non ? C'est pourtant avec les mots d'Orange Mécanique que Wonka-Deep répond à un sale gosse prétentieux. C'est pourtant autour d'une séquence de 2001 qu'est construite l'une des séquences clefs du film, critique en règle, bien que convenue, de l'influence de la télévision sur les enfants. Mal à l'aise, enfin, avec ces étranges Oompa Loompa , drôles, certes, mais quelque peu curieux, avec leur unique visage à la limite du zombie.

Convenue disais-je, oui, parce que le film, toujours en décalage, joue avec ce qu'il dénonce. On torture gentiment les enfants mal élevés, mais, au final, on construit sa fortune sur leurs envies. Comme dans nombre des films de Burton, on est toujours en équilibre entre la tentation de la franche déviance (Edwards, Wood, Jack...) et une morale bien sage (la famille, la communauté...). Frankenstein chez Disney, on n'en sort pas. Il y a une scène qui me semble révélatrice à ce sujet : La fillette gâtée qui se voit entourée par les écureuils me fait irrésistiblement penser à celle de la scène d'ouverture du Monde Perdu de Spielberg. Elle aussi se retrouve entourée de « gentils» dinosaures gros comme des... écureuils. La différence entre les deux fillettes, c'est que celle de Spielberg est dévorée vive. Hors champ, il ne faut pas exagérer.

08:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Tim Burton, Stanley Kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2005

John, Sean et Juan

A l'occasion de la sortie en DVD de la version intégrale (par MGM, je reviendrais dessus pour gueuler un coup), un petit documentaire explore les différentes version et donne une vision originale du personnage de Sean-John joué par James Coburn, qui approfondit aussi sa relation avec le bandit mexicain Juan joué par Rod Steiger. Tout est basé sur les prénoms.

Il y a un jeu là dessus dans le film entre les deux hommes. Quand Juan demande à l'irlandais comment il se nomme, celui ci répond doucement « Sean ». Juan ne saisit pas et l'autre reprend « John ». Dans ce prénom, Juan voit un signe du destin qui lie les deux hommes. C'est à partir de là qu'il refuse de le quitter et veut à toute force travailler avec lui. C'est le déclencheur de toute leur histoire.

Jusqu'ici, je pensais que « Sean » était bien le prénom du personnage de Coburn, et que, quand il dit « John », c'est pour donner une traduction anglaise à Juan, d'autant qu'il n'a pas trop envie de discuter avec lui. Mais ce que que fait remarquer Glenn Erickson dans le documentaire, c'est que tout le monde appelle l'irlandais « John » dans le film, y compris le journal anglais qui le présente comme un terroriste. De fait, mis à part la réplique de Coburn, « Sean » n'est jamais entendu dans le film, à l'exception notable de la chanson de Morricone, cette incantation obsédante « Sean, Sean, Sean... ». Alors, si John est bien John, qui est Sean ? Réponse : l'ami irlandais (joué par David Warbeck). Celui qui a trahi et que John finit par tuer dans le pub. Et là, ça change pas mal de choses. Cet air entêtant n'est pas seulement le signe de la nostalgie de l'Irlande et de la Révolution, c'est le fantôme de l'ami, le fantôme de la culpabilité que John s'est trimballé au Mexique. Quand John dit « Sean » à Juan, c'est qu'il l'assimile déjà, inconsciemment à un ami. C'est aussi une façon d'incarner son ami pour racheter sa perte.

Voilà qui redonne de la perspective, non seulement au personnage de John, à sa culpabilité, qui va au-delà de la nostalgie ou du discours politique sur le Révolution, mais aussi à sa relation avec Juan, plus profonde que ce que l'on en voit, marquée pour John par le désir de se racheter. Il voit dans sa relation avec Juan une sorte de seconde chance en amitié. Cette interprétation donne aussi plus de poids aux rapports entre John et Villega (Romolo Valli), le bourgeois révolutionnaire qui a lui aussi été torturé pour livrer ses camarades de combat.

Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais il n'y a rien, chez un cinéaste comme Léone, qui est laissé au hasard. Si l'on repense à Il Était Une Fois en Amérique et à son thème central, la trahison, il y a des chances que cette vision touche juste.

Une étude en italien qui développe la même théorie.

08:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : western, sergio Léone, théorie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/07/2005

Spielberg, cinéaste B ?!

Ce plan me semble avoir au moins quatre niveaux de lecture :

Une idée dramatique, classique, liée à un concept d'ensemble. En voulant se soustraire au regard de son père où d'un éventuel inconnu, elle subit un traumatisme du regard bien plus intense en découvrant un scène qui lui révèle l'horreur de la situation. Cette notion de regard, autour de laquelle est construit tout le film a été abondamment explorée.

Une idée de cinéma, ensuite, avec la découverte progressive des cadavres, pour elle comme pour le spectateur. Utilisation de l'espace et du temps pour produire un effet signifiant. Beauté du plan en lui-même. Subtilité de la bande son, douceur du bruit de l'eau en opposition à la violence de l'image.

Une idée de cinéphile, par dessus. Impossible de ne pas penser à La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, film référence des enfants, du mal et des rivières. Possible aussi de penser, comme certains l'on fait, à la séquence des Oiseaux D'Alfred Hitchcock, où la progression jusqu'à la panique est amenée de la même façon : un oiseau, des oiseaux, plein d'oiseaux, une multitude d'oiseaux. Une idée, enfin, que je qualifierai de politique, à défaut d'un autre mot, un rappel du réel avec un lien qui m'a semblé évident avec les images de massacres bien actuels, images des corps charriés par les fleuves africains du Rwanda, images des corps flottants lors du Tsunami. Une idée qui ramène à la violence de l'homme sur l'homme et qui n'est sans doute pas innocente. Rien chez Spielberg, et depuis le début, n'est innocent.

Un peu loin de la série B, non ?

Quand on pense à cette image, à sa construction et sa signification, on ne peut pas se satisfaire de l'image de Spielberg cinéaste de divertissement. Il est l'un des grands créateurs modernes. D'autant plus qu'il est aussi divertissant, c'est à dire qu'il a le pouvoir de ceux qui ont un public assez large pour leur donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. Comme Ford, Hitchcock, Hawks, Capra, Léone... Il a la même capacité à nous donner des oeuvres lisibles à plusieurs niveaux. Et il est l'un des derniers aux États-Unis à pouvoir et savoir le faire avec Martin Scorcese. Contrairement à Coppola, Friedkin et Cimino qui ont été broyés par le système, contrairement à Dante, Carpenter et de Palma qui doivent composer avec des contraintes économiques drastiques, contrairement à Lucas qui est resté infantile (mais amusant), Spielberg continue à construire son oeuvre, tournant beaucoup et capable, sur un thème classique, de nous donner une variation de grand style.

15:05 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Steven Spielberg, théorie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/07/2005

Flashback

10:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Sergio Léone, photographie, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2005

Guerre des Mondes

De fait, je ne suis pas loin de penser comme Tlön que La Guerre des Mondes est un film important, pour le cinéma de Spielberg et pour le cinéma américain d'aujourd'hui. Tout ce qui a été écrit autour du motif de l'oeil et du regard me semble juste et je n'y ajouterais rien. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'il m'apparaît comme le double inversé de Rencontres du 3e Type, retournant systématiquement les propositions de ce film de jeunesse. Le film d'une époque et d'un age d'enthousiasme et d'optimisme laissant place à une noirceur qui, après AI et Minority Report, fait froid dans le dos. Est-ce l'âge ou la marche du monde qui plonge ainsi Spielberg dans le pessimisme ? Sans doute un peu des deux. La Guerre des Mondes, très fidèle en cela au roman originel, est le récit d'une fuite, d'une terreur, d'une panique que rien ne saurait arrêter. Même le petit acte de bravoure du héros semble dérisoire face à l'ampleur destructrice de la menace extra-terrestre.

Il y a , comme dans Rencontres... un héros quelque peu immature, ouvrier de profession (électricien / grutier), petit de taille (incroyable comme Tom Cruise semble aussi jeune que son fils) mais cette fois, la famille est éclatée et la violence est présente dès le début avec la glaçante scène du base-ball. Et le héros ira jusqu'au meurtre.

Il y a , comme dans Rencontres... un voyage, mais un voyage de cauchemar qui est une fuite éperdue loin de la recherche de la révélation d'un miracle. Un voyage qui culmine avec les scènes d'émeute autour de la voiture (quel symbole !).

Il y a , comme dans Rencontres... ce son un peu grave qui annonce l'arrivée des engins spatiaux. Mais ici, pas de tentative de contact, pas d'observation les yeux grands ouverts, émerveillés. Cette fois, ce sont des yeux tétanisés par l'horreur.

Il y a comme chez E.T., le bras décharné qui se tend, mais ce n'est pas un bras ami, c'est un bras de mort.

Il y a l'enlèvement d'un enfant.

Il n'y a pas, il n'y a plus cette élaboration d'une communication à travers la musique. La communication, ce thème central de l'oeuvre de Spielberg est totalement absente de ce film, et ce pour la première fois. Le film est sur cette absence, cette impossibilité. C'est là, pour moi, qu'il est le plus « politique ». Parce que le film, comme Minority Report nous parlait de délire sécuritaire, nous parle de notre monde et, en l'occurrence, de la guerre que livrent les États-Unis à un ennemi impitoyable, peu visible et avec lequel ils sont incapables de communiquer. Et Spielberg, comme H.G.Wells, n' a pas de réponse, sinon l'ironie d'une intervention in extremis du destin. Comme réalisateur virtuose, il met désormais le même talent à faire surgir du quotidien, non plus le merveilleux, mais la peur. Il fait resurgir les images des pire conflits de ces dernières années, le 11 septembre et l'Irak évidemment, mais aussi les conflits africains avec ces cadavres charriés par le fleuve, les Balkans avec ces guérillas urbaines. Il y a l'image des cendres, qui ramène à New-York mais aussi au Varsovie de Schindler. Très fort. Fusion (presque) parfaite entre la forme et le fond, le film emporte dans son mouvement et laisse émerger la réflexion. Nous en sommes donc arrivés là ?

Quelques mots pour finir sur la fin. Elle est outrageusement mélodramatique. Spielberg a souvent eu du mal à terminer ses films, allant jusqu'à empiler plusieurs fins l'une derrière l'autre. Celle-ci me laisse dubitatif. Notre héros à triomphé de ses épreuves, et alors ? J'ai un peu pensé au final de La Prisonnière du Désert, avec ce porche et ce plan de la porte. Il faudrait peut être creuser l'idée.

12:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Steven Spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/07/2005

Le Grand Sam

Major Dundee, il faut le rappeler, est la première grosse production de Peckinpah après son coup d'éclat de Coups de feu dans la Sierra en 1963. Le film se monte autour de Charlton Heston qui considérera toujours ce rôle comme l'une de ses créations majeures. On ne peut pas lui donner tort. Dépassé par la logistique du film, tourné au Mexique, Peckinpah se brouille avec le producteur, s'engueule copieusement avec Heston qui ira jusqu'à le menacer de son sabre. Ceci n'empêchera pas Heston, lorsque le film risquera d'être arrêté, de renoncer à son salaire et de prendre la défense du réalisateur. Rien n'y fait, Le producteur finit par virer Peckinpah, réduira drastiquement la longueur du film et imposera une partition musicale envahissante de Daniele Amphiteatrof (avec une marche militaire de Mitch Miller) qui désespéreront le réalisateur. Peckinpah mettra quatre ans à remonter un projet. Ce sera La Horde Sauvage.

Pourquoi ce film, aujourd'hui, au-delà de son statut de « film maudit » est important ? Parce qu'il est le maillon nécessaire qui permet de faire La Horde Sauvage. Tout y est déjà. Amos Dundee est un homme qui se lance dans l'Aventure à la poursuite d'un improbable apache, Sierra Charriba, avec une troupe disparate composée de nordistes, de prisonniers sudistes volontaires, de soldats noirs et de vauriens de toutes sortes. Dundee est au sommet d'un triangle, à la recherche d'un Destin à la hauteur de son idéal. Le chef confédéré (Richard Harris) partage ce sentiment, mais l'exprime à travers une feinte aristocratie sudiste à la Reeth Butler. Au troisième coin du triangle, L'indien Charriba qui répète plusieurs fois « Et maintenant, qui allez vous m'envoyer ? » lui aussi, cherche un adversaire à sa taille pour « pouvoir en parler autour du feu de camp pendant mille ans ».

Mais Peckinpah admire aussi Ford, c'est son paradoxe et la force de son cinéma. Ses héros cherchent toujours à se raccrocher à des valeurs, aux valeurs supposées de l'Ouest des pionniers. Ces valeurs, ce combat suceptible de les illustrer, ils le trouvent souvent, malgré eux, sur l'autre rive du Rio Grande. Ici, Peckinpah passe pour la première fois le fleuve pour aborder la terre mexicaine avec sa politique compliquée, son authenticité, son sens de la fête, ses enfants si vivants et ses femmes si bien en chair. Dundee a une belle scène avec une mexicaine qui annonce celles avec Pike (William Holden) dans la Horde Sauvage, ou d'autres encore dans Pat Garrett et Billy the Kid ou Apportez Moi la Tête d'Alfredo Garcia. On retrouve également une longue séquence de fête dans un village délivré avec départ déchirant à l'aube très proche de celle de La Horde Sauvage.

Major Dundee n'est pas un chef d'oeuvre, mais il n'en est pas loin. Il est la répétition générale des sommets à venir. Il est la naissance d'un style et l'affirmation d'un discours. Il est aussi la naissance d'une famille puisque l'on retrouve une très belle distribution avec James Coburn, Senta Berger, Slim Pickens, Ben Johnson, Warren Oates, LQ Jones et quelques autres gueules que l'on retrouvera dans la plupart de ses films. Encore une façon de se mettre dans la lignée de Ford.

Je termine par une anecdote que j'aime beaucoup. Peckinpah voit un film de Ford et lui dit : « Mais pourquoi vous montrez ces soldats si bien habillés ? vous savez que ce n'était pas comme ça, John ». Et Ford lui réplique : « Oui, mais sur fond de coucher de soleil, c'est tellement beau ». Le poète et le moraliste.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Sam Peckinpah, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |