16/12/2013

A la campagne

21:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : super 8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2012

Les sacrifiés (partie 1)

Under the wide and starry sky,

Dig the grave and let me lie.

Glad did I live and gladly die,

And I laid me down with a will.

This be the verse you grave for me:

Here he lies where he longed to be;

Home is the sailor, home from sea,

And the hunter home from the hill.

They were expendable (Les sacrifiés- 1945) est un film de guerre réalisé par John Ford. Plus exactement, c'est un film sur des hommes et des femmes de l'armée plongés dans un état de guerre. C'est aussi un film nourrit de expérience immédiate de son réalisateur, une expérience que Ford transcende de son talent, utilisant toutes les ressources de son art.

La guerre n'est pas terminée quand Ford tourne They were expendable dans les premiers mois de 1945, en Floride. Il est en service dans la marine depuis le 7 décembre 1941 et l'attaque de Pearl Harbour, organisateur de la Field Photographic Branch, une unité d’opérateurs de prise de vues qu'il met sur pied dès la fin des années 30, persuadé du conflit à venir. Dans le même temps, il a travaillé pour le renseignement avec des missions de reconnaissance effectuées sur son yacht, l'Araner, et habilement dissimulées en repérages cinématographiques. Ford a été à Midway, en Birmanie, en Normandie, il a été blessé, et son retour aux studios, la prestigieuse MGM en l'occurrence, est le résultat d'un processus complexe mettant en jeu considérations personnelles et professionnelles, désir de rester dans l'action et sans doute le sentiment profond que ce film est un film qu'il doit faire.

They were expendable est le récit du quotidien d'une petite unité de PT-boats, vedettes lance-torpilles, engagée au premières heures du conflit dans les Philippines alors que les États-Unis cèdent du terrain face à l'avancée japonaise. Le film est inspiré de l'histoire du lieutenant John D. Bulkeley (John Brickley dans le film), que Ford rencontrera sur le front (Ils navigueront ensemble sur un PT-boat), et qui donne lieu à un livre à succès dès 1942. La MGM en acquiert les droits et confie le scénario à Franck « Spig » Wead, ancien officier de l'aéronavale handicapé devenu scénariste (Pour Howard Hawks et Victor Fleming) et dont Ford racontera l'histoire dans The Wings of Eagles (L'aigle vole au soleil) en 1957. Wead et Ford sont amis et ils ont déjà travaillé ensemble sur Airmail en 1930. Dès le départ, la MGM a l'idée de confier le film à Ford. Joseph McBride détaille les deux années de péripéties compliquées du montage du projet dans sa biographie monumentale. C'est d'une saine lecture.

L'essentiel est que Ford ait sentit que ce film allait lui permettre d’exprimer ses sentiments sur ce qu'il venait de vivre comme militaire et sa poétique de cinéaste. De façon caractéristique, Ford s'intéresse à l'histoire d'une défaite. Le film est le récit de la lente décomposition de la petite unité de Brickley au fil de l'avance irrésistible des japonais. C'est le même schéma qu'avec les paysans de Grapes of warth (Les raisins de la colère – 1940) ou les mineurs de How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941). Les navires sont perdus un à un, les hommes meurent ou sont blessés, la petite communauté soudée et volontaire lutte et encaisse. Ironiquement la dernière vedette est expédiée par voie de terre pour naviguer sur un lac. Pourtant, malgré les accents sombres et mélancoliques de certains passages le film n'est jamais pessimiste dans sa globalité. Car il est aussi le récit, comme il est dit à un moment, de la naissance au sein du groupe de l'esprit de résistance qui se forge dans cette défaite initiale. Le film exalte, sans forfanterie, à hauteur d'homme, les qualités de courage et d'abnégation de ces marins, de ces infirmières, de ces civils comme « Dad » Knowland, qui vont permettre la victoire future. Il faut une sacrée dose de talent pour conserver l'équilibre entre les deux tonalités, passer le discours patriotique sans verser dans la propagande, et être à la fois intime et universel. Ford y arrive avec un sens rare de la rupture de ton et une bonne dose d'humanité. « Ce ne sera pas un foutu film de propagande » avait juré Ford à Bulkeley.

They were expendable est un superbe portrait de groupe duquel se détachent avec délicatesse les individus. Prenons le personnage de « Dad » Knowland, vieux responsable d'un petit chantier naval qui aide Brickley à réparer sa vedette endommagée. C'est un personnage secondaire qui apparaît assez tard dans le film. Il est joué par Russell Simpson qui a incarné Pa' Joad dans l'adaptation du roman de Steinbeck. Quand les japonais arrivent, le groupe de Brickley se retire. Knowland refuse de quitter sa maison. Ford le filme longuement assis sur sa véranda, le fusil sur les genoux, une cruche d'alcool à la main, calme et déterminé. On entend alors les notes mélancoliques de Red River Valley, le thème principal de Grapes of wrath. Au-delà de la générosité envers l'acteur et le personnage, il y a dans ce jeu de références l'expression d'une continuité dans le travail de Ford, à la fois sur la forme (le cadre, l'acteur, la musique) et sur le fond avec le rapprochement des qualités morales attribuées à des personnages issus de films différents. Expression mêlée d'une poétique et d'un idéal. Et c'est la musique qui fait le lien.

Le langage cinématographique de They were expendable est particulièrement riche. Dès la première scène, Ford utilise une variation de lumière naturelle pour accentuer l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Chaque scène a sa trouvaille et la sensation de maîtrise de l'ensemble transporte. La photographie en noir et blanc signée Joseph H. August (lui aussi venait du front et ce sera son avant dernier film) est tour à tour lumineuse dans les extérieurs exotiques, sensuelle et sophistiquée dans la scène du bal où Rusty Ryan (John Wayne) rejoint Sandy Davyss (Donna Reed), sombre et expressionniste sans excès dans les séquences de l'hôpital. Les scènes d'action, co-dirigées par James Curtis Havens (lui aussi, le front), ont les mêmes qualités dynamiques que les chevauchées à Monument Valley, spectaculaires et pourtant quasi abstraites dans leur exhalation de la vitesse et du mouvement.

(à suivre)

Photographies MGM source TCM

09:49 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/12/2011

Fantômes de l'opéra

Le fantôme de l'opéra, roman de Gaston Leroux est à mi-chemin entre le policier et le fantastique, comme souvent chez cet auteur. Paru en 1910, il possède une matière romanesque dense, évocatrice d'images belles et terrifiantes, une puissante poésie de l'étrange. Dans les sous-sols de l'Opéra Garnier vit Érik, musicien génial et défiguré. Il se prend de passion pour la jeune chanteuse Christine Daaé, lui enseigne le chant et la protège. Quand la jeune femme s'éprend de Raoul de Chagny, le fantôme devient fou de jalousie et se transforme en redoutable tueur. Cette trame à la fois forte et simple, forte parce que simple, a inspiré quelques cinéastes de haut calibre tandis que le superbe personnage du fantôme donnait lieu à quelques interprétations puissantes. On se souviendra selon ses goûts, du masque grimaçant et grotesque de Lon Chaney pour Rupert Julian (version 1925), de l'élégance de Claude Rains chez Arthur Lubin (version 1943), du pathétique William Finlay en Winslow Leach pour la version rock de Brian De Palma en 1974, version qui creuse le fond du roman en lui greffant le mythe de Faust. Il y en eu d'autres, plus ou moins réussies, et puis celles de deux grand maîtres de l'horreur : l'anglais Terence Fisher en 1962 et l'italien Dario Argento en 1998.

Fisher met en scène sa vision à la suite de ses relectures du Docteur Jekyll et du loup-garou. Son film bénéficie des talents conjugués de l'équipe Hammer pour ce qui est à l'époque son plus gros budget. Riches décors de Bernard Robinson, photographie léchée de Arthur Grant, musique de Edwin Astley (avec chœurs) et maquillage de Roy Ashton, un masque à la fois simple et terrifiant qui fixe l'attention sur l'œil unique du fantôme. Ce concept du masque, un visage vide, effacé, est une brillante illustration de l'idée que le fantôme, dépouillé de son œuvre, s'est vu voler son essence même. Comme dans ses plus belles réussites, Fisher nous plonge immédiatement dans l'action par la description des multiples sabotages dont le fantôme se rend coupable pour empêcher la représentation de l'opéra Joan of Arc de Lord d'Arcy (joué par l'excellent Michael Gough). Une ouverture menée à un rythme soutenu qui culmine par l'éviction de la cantatrice et le meurtre impressionnant d'un technicien lors de la première. Contrairement à d'autres versions, Christine n'entre en scène qu'après le départ de la cantatrice vedette et le fantôme, subjugué, décide de l'aider à interpréter au mieux sa musique. La triste histoire du héros est racontée vers la fin du film, en flashback. Lors d'une scène émouvante et intelligente dans l'esprit du roman, il obtient le soutient implicite du directeur artistique comme de la jeune chanteuse pour laquelle il saura se sacrifier.

Le film, élégant, déploie les splendeurs du Technicolor d'époque, les teintes chaudes et le jeu sur le rouge qu'affectionne Fisher. Les mouvements sont amples et maîtrisés, avec de brusques accélérations lors des scènes d'action peu nombreuses mais efficaces. La distribution masculine est solide. Edward de Souza est un Harry (l'équivalent de Raoul de Chagny dans le roman) très anglais, crédible dans la romance comme dans l'action. Michael Gough est ignoble à souhait en compositeur arrogant et Herbert Lom joue habilement de sa voix de basse pour incarner un fantôme sobre, un peu limité par son masque. Comme dans toute bonne production Hammer, le film est riche de personnage secondaires savoureux comme ce trio de vieilles pochardes faisant les poubelles de l'opéra, le chasseur de rats, le cocher transit de froid ou ce personnage de bossu frankensteinien qui sert le fantôme. Ils sont joués par la troupe du studio : Thorley Walters, Milles Malleson, John Harvey... que l'amateur a toujours plaisir à retrouver.

La principale faiblesse de cette version tient à son héroïne. Si Heather Sears est relativement crédible en vierge victorienne, elle manque totalement d'érotisme voire de la plus élémentaire sensualité, ce qui étonne de la part de Fisher comme chez la Hammer dont le goût pour les jeunes actrices piquantes est une véritable marque de fabrique. Autre choix contestable, la transposition en Angleterre amène Fisher et le scénariste John Elder (pseudonyme de Anthony Hinds) à substituer à un véritable opéra une version de Joan of Arc façon comédie musicale dont les qualités propres sont très loin, disons, du travail de Paul Williams pour De Palma. Du coup, miss Sears ne peut compenser son manque de charisme par son chant et cela compromet quelque peut la crédibilité de la passion du fantôme. On comprend mieux en revanche qu'il la rudoie pour lui apprendre à chanter.

Chacun pensera ce qu'il veut du film, mais Asia Argento ne souffre pas sous la caméra de son père des limites de Heather Sears. Fougueuse, frémissante, sublimée dans de splendides robes chatoyantes, elle a certes une drôle de façon de mimer le chant, mais dieu qu'elle est belle. Cette version est tenue par beaucoup comme une catastrophe dans la carrière chaotique de Dario Argento. J'ai pu lire ici et là des critiques particulièrement dures. Ce n'est pas que je tienne absolument à faire le malin, mais cela me semble assez injuste, à la mesure des rumeurs d'auto-promotion qui annonçaient le chef d'œuvre du maestro avec ce film. De chef d'œuvre point, quelques défauts sans doute : les visions ridicules et incrustées du fantôme sur les toits de l'opéra (quoique Asia en tenue arachnéenne, cela se discute), la faiblesse de la direction d'acteurs, particulièrement des hommes, la machine à dératiser qui renvoie au mur du Caligula de Tinto Brass. D'accord. Mais pourquoi diable reprocher à l'Argento de 1998 ce qui était déjà présent dans les années 70 ? Le goût très italien du grotesque, les scénarios décousus, le manque d'intérêt pour le jeu, l'alliance de naïveté et de roublardise, ont toujours été présents chez lui.

Son fantôme a de sérieux atouts. La travail sur la photographie de Ronnie Taylor, inspiré à Argento par une exposition consacrée au peintre Georges de La Tour, donne au film des plans superbes comme celui du jeune couple dans la chambre sous les toits (avec référence à la Commune de Paris !), Asia éclairée à la bougie, les ambiances d'opéra, les dédales humides des sous sols avec la rivière souterraine autrement plus impressionnante que chez Fisher, le rendu des étoffes et des matières nobles. La composition inspirée d'Ennio Morricone, peut être l'une de ses plus belles de ces vingt dernières années, se marie parfaitement à l'emploi d'airs classiques et si Asia bouge bizarrement les lèvres, les qualités de chanteuse de Christine Daaé sont crédibles. L'adaptation de Gérard Brach et Argento multiplie les partit pris forts, comme de faire du fantôme non plus un musicien défiguré et trahi, mais un bel homme à visage découvert, sorte de Tarzan des égouts élevé par les rats. Et pourquoi non ? Ses pouvoirs hypnotiques qui lui permettent entre autres d'envoûter Christine, renforcent le côté fantastique et la dimension romantique de l'œuvre, ramenant l'horreur à l'arrière-plan. A l'instar de La Sindroma di Stendhal (Le syndrôme de Stendhal – 1996), le film poursuit la réflexion d'Argento sur l'art et ses liens directs, physiques avec la vie. Le maestro se laisse aller de nouveau à sa fascination trouble pour sa fille, explorant des choses que l'on devine très intimes, sans toutefois démêler comme d'habitude ce qui relève de la sincérité et ce qui relève d'un calcul. Sa position schizophrénique entre préoccupations artistiques, intellectuelles, et son désir de plaire, d'épater, expliquent peut être sa façon de faire baisser la tension par le recours à un humour grotesque, latin et pas toujours très fin (Le personnage de la cantatrice fellinienne, le dératisateur et son aide nain). Toujours est-il que le film me semble sous-évalué et tient son rang à la suite de ses glorieux prédécesseurs. Je note avec un sourire narquois qu'il aura fallu attendre cette version pour que l'on s'interroge sur quelques détails pratiques du genre : comment le fantôme s'y est-il pris pour aménager son repaire et installer un grand orgue dans les étroits sous sols ? Magie du cinéma.

Photographies : © Hammer films et Tout le Ciné.

Version Fisher sur Devildead et sur Children of the night

20:45 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dario argento, terence fisher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/02/2010

Un super 8

23:07 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : super 8, roxane petitier, regard indépendant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2007

Luc Moullet, cinéaste court

Dr Burp : Il vous en prie.

Inisfree : Docteur, de quoi parle ce film ?

Dr Burp : Comment voulez vous que je le sache, je ne l'ai pas vu.

Inisfree : Et son auteur, Luc Moullet ?

Dr Burp : C'est un barbu. Et vous savez ce que l'on dit : « Malheur aux barbus ! ».

Inisfree : Mais encore ?

Dr Burp : Qui n'a jamais connu la bouteille de Coca ® standard de 1 l en verre avec son bouchon de métal mou aux ailettes tranchantes ne peut comprendre l'importance de ce film. Qui n'a jamais subit la frustration du pas de vis qui patine et bloque l'admirable mécanisme d'ouverture au moment de la soif la plus intense ne peut saisir l'enjeu dramatique majeur de ce film. Qui n'a jamais cherché fébrilement la pince multiprise libératrice sans la trouver ne peut appréhender le cri de rage que pousse ce film sous un humour glacé et sophistiqué (que nous apprécions tous ici).

Inisfree : Et la forme ?

Dr Burp: Le plan ! Le plan est tout. Pas de champ – contrechamp mais un champ d'expérience. Des machines improbables, le réel détourné, des dispositifs surréalistes et un suspense insoutenable : ouvrira ? Ouvrira pas ?

Inisfree : Est ce un film poétique ?

Dr Burp: Ne soyez pas grossier.

Inisfree : Est-ce un film politique ?

Dr Burp : C'est le récit d'un mécanisme aliénant vaincu par l'esprit humain mais nourrissant pourtant ce même mécanisme de soumission à travers cette victoire même. La portée politique de cette oeuvre serait évidente pour un enfant de quatre ans. Alors trouvez un enfant de quatre ans parce que moi, je m'y perds.

Inisfree : Pouvez vous, en, guise de conclusion, nous situer ce film court dans la carrière de son auteur ?

Dr Burp : Essai d'ouverture est un film un petit peu à l'ouest, à l'est de Canton. Ah ! Mais ça me donne soif vos histoires, je prendrais bien un Coca ®. Ah non, pas en canette, pas en canette !

Le film sur Dailymotion

Dédié à Gotlib, Goscinny et Groucho Marx

08:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Luc Moullet, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2007

Nada

« le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du même piège à cons »

Ah ! Le joli temps des années 70 ! Les Dauphines, les Arondes, les DS noires luisantes, les cols roulés et les pattes d'eph'. Pompidou, le trou des Halles et mon enfance. Et la révolution ! Un temps où elle n'était pas un dîner de gala. Années de plomb, brigades rouges et septembre noir. Sergio Léone la persifle à grand spectacle dans Giù la testa !, Jean-Luc Godard explique comment fabriquer un cocktail molotov dans Vent d'est, Jean-Pierre Mocky livre l'un de ses plus beaux films avec Solo et Claude Chabrol adapte Jean-Pierre Manchette en 1974 avec Nada.

Quand je me suis offert l'intégrale des romans noirs de Manchette, Nada est le second que j'ai lu. J'avais envie de lire cette histoire d'un groupuscule anarchiste passant à l'acte en enlevant l'ambassadeur américain à Paris et comment l'état réagit, cynisme et violence. Le roman terminé, j'ai eu envie de suite de voir les images de Chabrol. Ce n'est pas si facile, il n'a pas encore été édité en France. Je me suis souvenu qu'il avait été plutôt mal accueilli à sa sortie, critiqué de droite comme de gauche donc sans doute assez juste. Il faut dire aussi que c'est un sujet qui a pu surprendre dans sa carrière après la belle série des films noirs "bourgeois" (La femme infidèle, les noces rouges...). C'est Manchette qui a adapté son œuvre pour le cinéma et la première chose qui frappe, c'est la fidélité de Chabrol au livre. Péripéties, personnages, répliques et jusqu'aux modèles des voitures, Nada est la plus fidèle adaptation de Manchette jusqu'au travail de Tardi sur Le petit bleu de la côte ouest en bande-dessinée. Et c'est loin, si loin des errements d'Alain Delon dont je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait bien chercher dans les romans qu'il a massacré à l'écran.

Nada est sec comme un coup de trique. Le rythme, le montage de Chabrol et Jacques Gaillard qui a travaillé avec lui depuis Le beau serge et jusqu'en 1975, épouse le style de Manchette, sa langue précise et directe, sa façon d'avancer à grandes enjambées dans le récit. Cela situe le film dans la lignée des grands polars américains de l'époque (Friedkin, Yates, Lumet) comme des classiques de Fritz Lang, grand inspirateur de Chabrol, et des belles mécaniques de Stanley Kubrick (The killing - L'ultime razzia) ou John Boorman (Point Blank – Le point de non retour). La dialectique en plus. Ce genre de films fascinait les réalisateurs français de l'époque et, au passage puisqu'il ressort en DVD, je me demande comment a vieillit Un condé de Yves Boisset.

La force de Nada, sa réussite qui le rend tout à fait regardable aujourd'hui, c'est que l'aspect politique de l’œuvre, bien présent, cède toujours le passage (bien élevé) à l'action pure selon les principes canoniques du genre : Composition de l'équipe, préparation du coup, exécution du coup, grain de sable et final (im)moral. Que le coup soit ici un enlèvement politique ne change rien à l'affaire. C'est une structure qui a fait ses preuves, d'Asphalt jungle à Réservoir dogs. En ne sacrifiant pas l'aspect polar aux réflexions politiques, Chabrol donne du souffle, accroche le spectateur et passionne. Les scènes d'action sont menées avec brio et précision, que ce soit l'enlèvement dans une maison close de luxe, l'assaut de la gendarmerie ou les acrobaties finales de Buenaventura Diaz joué par Fabio Testi qui venait alors du cinéma de genre, giallo et western, et donne un surcroît de crédibilité (vive la mort !) et d'ironie avec sa tenue façon Sartana.

L'humour, parlons en. Celui de Chabrol se trouve en harmonie avec celui de Manchette. Grinçant. Il s'épanouit dans les échanges entre le commissaire Goémond (Michel Aumont, merveilleusement immonde), le chef de cabinet (François Perrot, merveilleusement faux-cul) et le ministre (André Falcon, merveilleusement crétin). Cerise sur le gâteau, il y a Dominique Zardi en flic idiot. Face aux forces de l'état, les révolutionnaires ne sont pas en reste et la charge envers leurs ridicules n'est pas moins féroce. La plus belle surprise, c'est Maurice Garrel en André Epaulard, beau, vétéran de tous les combats et qui, malgré une certaine lucidité, ne fera que de mauvais choix, comme résigné à son destin. J'aime beaucoup son geste de recouvrir le sexe de la prostituée ligotée avant de sortir, lors de l'enlèvement. Il y a l'alcoolique militant d'Arey joué par « El nino » Lou Castel, toujours entre deux vins et redoutable au lance-pierre. Il y a Véronique Cash, jeune militante, jolie et libérée comme il faut, jouée avec insolence par Mariangela Melato. Il y a Treuffais, le social traître qui, à ce titre, a toute ma sympathie et pour lequel Chabrol retrouve Michel Duchaussoy. Il y a le terne Meyer joué par Didier Kaminka et, donc, l'anarchiste espagnol westernien Diaz. Chabrol utilise intelligemment des acteurs ayant une image forte dans le cinéma engagé (sous entendu à gauche, très à gauche) comme Garrel, Melato et Castel ce qui leur donne un surcroît de vérité. Il est impitoyable, à l'instar de Manchette, quand il les montre incapables de réagir efficacement à l'assaut final et mourir bêtement. Aventuriers ayant cru trouver une cause, leurs mobiles sont flous ou contradictoires. Et ils ne comprennent que trop tard la manipulation dont ils sont l'objet, le piège à con. Seul l'authentique homme d'action, Diaz, trouve assez de ressources pour en sortir et acquiert par là une lucidité nouvelle, prononçant la forte phrase d'introduction, les mots de Manchette que Chabrol a fait siens. Le réalisateur n'oublie pourtant pas, en décrivant les vies difficiles de ces personnages qui portent malgré tout une part de rêve en eux, que c'est la pression sociale qui les entraîne vers la violence et les expose ainsi à la manipulation du pouvoir. Et par moment passe un peu de tendresse.

Seul bémol à cette brillante galerie de portraits, Lou Castel joue d'Arey un peu trop alcolo, sans la finesse dont il est capable. Kaminka est trop effacé, son personnage est déséquilibré par rapport aux autres et la relation particulière qu'il entretient avec sa femme est sacrifiée par rapport au roman, alors qu'elle aurait pu rappeler le personnage joué par Elisha Cook Jr dans The killing.

L'humour passe encore par la musique de Pierre Jansen, marche vigoureuse pastichant celles d'un Maurice Jarre. Peu à dire sur la photographies de Jean Rabier, collaborateur fidèle de Chabrol. Je lui trouve l'habituel défaut de nombre de films des années 70, elle manque d'éclat. Discrète dans les ambiances, timide par rapport aux recherches italiennes ou anglaises dans des genres équivalent, elle est plus à l'aise à la campagne qu'à la ville avec les hordes de gendarmes noirs sur fonds de champs de blé d'or. Rabier me semblait plus inspiré dans les films noirs « bourgeois ».

Claude Chabrol, comme Jean Pierre Mocky trois ans plus tôt, renvoie dos à dos deux types de violence. Il porte un regard à la fois moraliste et satirique tout en s'offrant un beau thriller d'action, ce qui est finalement assez rare dans le cinéma hexagonal. Son film, comme l'oeuvre de Manchette, est le portrait impitoyable d'une époque et de ses contradictions, de sa violence et de ses croyances. Une époque toujours bien présente à entendre la récente déclaration de Fanny Ardant en Italie. Je pense alors au personnage joué par Nanni Moretti sur son rameur dans La seconda Volta de Mimmo Calopresti. « En tuer un pour en éduquer cent ».

Le DVD

Chronique sur Flickhead (en angais)

Chronique sur DVD Beaver (en anglais)

00:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/08/2007

Puissance de la haine

Voici un film peu connu dont l'histoire est pour moi pleine de zones d'ombres. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte de Julio Buchs est un western italo-espagnol de 1969 dont le titre français est Les quatre désespérados mais que l'on trouve plus aisément de nos jours sous son titre américain A bullet for Sandoval. Comme Quella Sporca Storia nel west, c'est une perle rare de toute beauté, un film enthousiasmant qui mérite quelques paragraphes bien sentis. D'autant que la réussite de l'oeuvre est assez mystérieuse, suite sans doute de conjonctions heureuses, petit miracle du cinéma de genre.

Rien dans le parcours de Julio Buchs ne semble le disposer à la réalisation d'un film de cette force. Espagnol né à Madrid en 1926 et décédé prématurément d'une attaque en 1973, il est le fils du réalisateur José Buchs, guère plus connu, dont la moitié de la carrière date du temps du muet. Julio débute comme assistant de son père sur Aventuras de Don Juan Mairena en 1948, reste assistant tout au long des années 50 et passe à la réalisation en 1962 avec un court métrage documentaire Salto de Castrejón. Il tourne ensuite une dizaine de films, westerns, thrillers, et un film érotique avec nonnes. Il écrit aussi, entre autres, le scénario de L'invincible superman, suite croquignolesque de Superargo avec Ken Wood (Pour se rendre compte, jetez un œil ici). En bref, rien de mémorable à priori, mais il faut toujours se méfier des à-priori. Second élément qui excite la curiosité, la présence de Lucio Fulci comme co-réalisateur du film sur plusieurs sources dont le DVD. Fulci, lui, est quand même très connu mais ni le générique du film, ni les affiches de l'époque ne mentionnent son nom. Et je n'ai rien trouvé sur son site « officiel » ni dans les entretiens qui couvrent sa contribution au western. Quelle a pu être sa participation exacte ? Comme on ne prête qu'aux riches, on peut être tenté de voir la main du tripier chef italien dans la réussite du western de l'obscur espagnol. En 1969, Fulci a déjà réalisé l'excellent Tempo di massacro (Le temps du massacre avec Franco Nero) mais il est encore un touche-à-tout qui n'a pas trouvé sa voie, celle de l'horreur graphique et de l'écharde dans l’œil. A voir le film, je serais bien en peine d'identifier une quelconque touche fulcienne dedans. Au contraire, le traitement des scènes violentes est plein de pudeur. Lors de la scène d'ouverture, sur un champ de bataille dévasté, un maraudeur pille les cadavres. Lorsqu'il va couper un doigt pour récupérer une bague, la caméra panote délicatement de l'autre côté. Fulci n'a jamais eu de ces attentions. Un commentateur d'IMDB pense qu'il a travaillé sur le scénario. Pourquoi alors l'avoir crédité à la réalisation ? Je reste preneur de toute information sur ce mystère capital. Dernier mystère, la copie disponible est trop courte d'une douzaine de minutes. Ceci pourrait expliquer quelques incohérences du scénario mais l'explication des coupes (voir les détails sur cet excellent site), montre qu'il ne manque qu'une intrigue secondaire pas très importante.

Mais revenons au film. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte fonctionne sur le grand thème du western italien : la vengeance. John Warner, joué par Georges Hilton, est un valeureux soldat confédéré qui déserte pour rejoindre en catastrophe sa fiancée mexicaine sur le point d'accoucher. Non content de passer pour un lâche, il est très mal reçu par le père, le riche propriétaire Sandoval, joué avec beaucoup d'intensité par le grand Ernst Borgnine. La jeune femme est morte et Sandoval tient Warner pour responsable. Détestant les « gringos », il le chasse avec son fils nouveau-né. Jouant de malchance, Warner, nettement moins doué que les héros de Three godfathers (Le fils du désert) de Ford, tombe en pleine épidémie de choléra. Chassé de plusieurs endroits par des habitants terrorisés, Warner voit son fils mourir dans ses bras lors d'une scène tout aussi retenue qu'émouvante. Il va poursuivre alors ceux qui lui ont refusé de l'aide et Sandoval de sa haine, aidé par quelques compagnons de hasard, tandis que Sandoval, de son côté, se montre tout aussi acharné à la perte de celui qu'il tient pour le suborneur de sa fille.

On le voit, le film joue sur des motifs de tragédie assez forts et s'attache à la lutte de deux haines mues par un destin qui les dépasse. Il n'y a ni bons ni méchants dans ce film. Si Warner est initialement présenté comme un héros classique, dès le déclenchement de sa vengeance, son caractère impitoyable voire sadique cassent la belle image et plonge le film dans la noirceur. Sandoval, lui, voit sa dureté bornée du début atténuée par son attachement profond à sa famille, à ses fils et à sa fille morte. La scène où il parle à la photographie de la morte est un moment fort du film et une belle prestation de Borgnine, assez fordienne en l'occurrence. Il montre également un certain panache quand il part seul affronter son ennemi. Nous avons donc deux hommes complexes dévorés par leur haine respective et qui ne peuvent que se détruire l'un l'autre. Curieusement, lors du finale, Warner tuera pas directement Sandoval, comme s'il pressentait que la fin de l'un signifie aussi celle de son antagoniste.

Si le film est sombre, l'un des plus sombre de tous les westerns italiens, il est pourtant économe d'effets violents. S'il baigne dans une atmosphère de violence, bien dans le ton du titre original (Ces désespérés qui puent la sueur et la mort) Buchs a tendance à laisser la violence hors champ. Ainsi la scène d'ouverture, ainsi une attaque de ranch qui multiplie des plans rapides des armes sans trop montrer les corps. Ainsi l'assassinat de l'un des fils de Sandoval, objet d'une belle ellipse, rendu pourtant abominable par la façon barbare dont le corps est rendu à son père. Ainsi même le finale, après la mort de Sandoval et un mitraillage classique de l'armée mexicaine, est traité sur un mode quasi abstrait. Il y a bien la scène du seau de lait mais son caractère direct est là pour faire basculer le personnage de Warner. Ceci écrit, Buchs est pourtant très à l'aise avec les scènes d'actions et l'attaque de la grange où se planque la petite troupe de Warner est remarquablement découpée et montée. De même la rencontre finale entre Sandoval et Warner, est pleine d'inventivité, lutte au couteau au dessus des boxes des taureaux dans une immense arène blanche. Buchs a en outre sur ce film un sens certain du spectaculaire et de l'épique, que ce soient les chevauchées de ses anti-héros ou l'utilisation de beaux décors espagnols, les grandes arènes de la fin, la composition du champ de bataille dévasté du début avec un petit côté Goya, les désastres de la guerre.

Ce qui m'a la plus frappé dans le film, ce sont ses liens, conscients ou non, avec les films de Sam Peckinpah, ce qui n'était pas pour me déplaire. Le plus évident, ce sont les similitudes entre la scène finale et celle de The Wild Bunch (La horde sauvage), sortit en 1969. Même disproportions des forces en présence, même baroud d'honneur. Il y a bien sûr l'emploi d'Ernst Borgnine qui faisait partie de la même horde. Il y a aussi ce passage au Mexique d'une bande hétéroclite qui mène une guerre personnelle et qui fait penser au Major Dundee de 1965. Il y a enfin, et c'est le plus troublant, ce Sandoval qui ressemble au El Jefe de Bring me the Head of Alfredo Garcia (Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia) tourné par Peckinpah en 1974. les deux hommes, tout deux gros rancheros mexicains, ont une conception particulière, autoritaire, de la famille et leur volonté de contrôler la vie de leurs filles est la source de la tragédie. J'aime ces connivences secrètes.

Le beau film de Buchs bénéficie en outre d'une belle photographie de Francisco Sempere qui avait signé celle d'Adios gringo de Giorgio Stegani et qui a plusieurs fois travaillé pour le cinéma fantastique. Il y a notamment de belles scènes nocturnes (l'ouverture, l'attaque de la grange). La partition de Gianni Ferrio est très inspirée avec de belles envolées bien dans le style du western italien et des accents (trompettes et choeurs) qui donnent toute leur dimension aux côtés tragiques de l'histoire. Aux côtés de Ernst Borgnine, Georges Hilton trouve un rôle plus tragique que ses prestations habituelles. Il est peut être un peu rigide, peut être pas toujours à l'aise avec un personnage aussi sombre. Il y a quelques beaux seconds rôles, en particulier Alberto de Mendoza dans le rôle de Lucky, le compagnon de désertion fidèle, seul personnage à apporter un peu d'humour avec sa façon de siffloter My darling Clementine au coeur de l'action. Et puis Leo Anchóriz, vu chez Corbucci et Castellari, qui joue un prêtre défroqué rapide de la gâchette. On pourra reprocher (et je le fais) au film quelques problèmes avec le scénario. Ellipses ou non, l'histoire prend parfois des virages brutaux et certains éléments semblent complètement inutiles. Ainsi le sixième compagnon de la bande est-il tué dès son arrivée. D'une façon générale, les rapports entre Warner et ses compagnons auraient pu gagner à être mieux définis. Mais la puissance du thème principal, ce grand mouvement d'autodestruction nourri de haine, balaie ces quelques scories et n'empêchent nullement Quei disperati che puzzano di sudore e di morte d'être l'un des grands westerns italiens, l'un des plus méconnus, l'un des plus urgents à découvrir et à aimer.

Pistes

Chronique en anglais sur Unknown movies

Chronique en anglais sur European film review

Coïncidence magnifique, la chronique de Dollari Rosso sur le même film, annoncée alors que je travaillais à celle-ci. Saludos, hombres.

Affiche : European film review et Carteles.

Le DVD

23:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, julio buchs | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/08/2007

14 amazones

C'est la revue Starfix qui m'a donné envie de découvrir ces films venus de Hong-Kong avec leurs articles sur La rage du tigre et Les griffes de jade. Hélas, désolation, j'arrivais après la bataille. La mode « kung-fu » avait passé, et le Capitole / Capri avait fermé. Les sorties étaient exceptionnelles et j'ai finalement fait mon initiation en 1984 avec Raining in the mountain du vétéran King Hu avec ses guerrières aux longues écharpes rouges. Depuis, le DVD étant une chose admirable, j'ai pu découvrir les fastes de la grande époque des Shaw Brothers et de la Golden Harvest. Et j'adore ça.

Refermons cette parenthèse biographique pour aborder 14 amazons (14 amazones ou Shi si nu ying hao en chinois) grand spectacle réalisé en 1972 par Kang Cheng. Cela se déroule il y a bien longtemps, quand la Chine était en proie aux invasions mongoles. Le clan Yang défend la frontière depuis des générations mais son armée tombe dans une embuscade et est décimée. Restées à la maison, quatre générations de femmes, mères, soeurs, épouses et filles apprennent les funestes nouvelles et décident de relever l'honneur de la famille. Elles montent une petite armée et partent affronter les envahisseurs pour venger leurs hommes. 14 amazons est le récit de leur épopée. On peut voir le film comme une version féminine du Heroics ones (Les 13 fils du dragon d'or – 1970) de Chang Cheh, grande fresque masculine avec le gratin des acteurs de l'époque, des figurants d'ici jusque là-bas, des batailles, du sens de l'honneur, de couleurs éclatantes, des supplices sadiques, du sacrifice et le triomphe final du Bien. On peut rajouter des effets gore assez graphiques et une relative difficulté à s'y retrouver parmi les nombreux personnages dont certains ne sont que des silhouettes. Le film de Kang Cheng réunit donc une imposante distribution féminine y compris pour le rôle du fils Yang Wen-kuang, joué par la jeune Lily Ho et qui lui vaudra un prix d'interprétation à l'époque. Je retiendrais parmi ces belles figures le personnage pivot de Mu Kuei Ying (la veuve du général Yang et mère du dernier mâle de la famille) joué par la belle Ivy Ling Po et la matriarche, la « Grande Dame » à laquelle toutes et tous sont dévoués, jouée avec dignité par Lisa Lu. Le film a tendance à se centrer sur les rapports entre ces trois générations, aux conflits d'autorité entre elles. La fougue de la jeunesse s'oppose à la sagesse des anciens, les désirs de vengeance d'une mère s'opposent à ceux d'une épouse, les prouesses physiques de l'une renvoient à l'âge de l'autre. La lutte pour le commandement des opérations est âpre mais se police par le sens aigu du respect des unes pour les autres. A noter dans la distribution masculine la présence de Lo-Lieh dans le rôle d'un prince mongol sadique au possible qui lèche le fouet sanglant qu'il vient d'utiliser sur une prisonnière. Pour le reste des acteurs, il conviendra de se référer à d'autres sites qui ont fait le tri bien mieux que moi.

Le film est donc un magnifique péplum, un western asiatique, un film de chevalerie ou Wu xia pian exemplaire aux scènes d'action amples, nombreuses et souvent assez folles. La scène emblématique de 14 amazons est celle du pont humain. Poursuivies par l'armée adverse, l'armée des femmes doit traverser un pont suspendu sur un ravin. Le pont ayant été incendié, les amazones commencent par tenter d'éteindre les flammes en se roulant dessus. Une partie de l'armée passe mais le pont s'écroule et la sépare. Qu'à cela ne tienne, formant une pyramide humaine de chaque côté du précipice, nos héroïnes s'élancent dans le vide, formant une passerelle de corps sur laquelle passent les soldats. Il faut le voir pour le croire et y croire. C'est beau et sérieux comme tel exploit des chevaliers de la table ronde, d'Hercule aux enfers ou de Roland à Ronceveaux. Tout à soigner le côté spectaculaire de son film, Kang Cheng en oublie un peu, comme d'ailleurs nombre de ses collègues à l'époque, de faire attention à sa continuité. On passe ainsi d'un plan à l'autre d'un canyon aride à une forêt verdoyante, d'une colline à un ravin escarpé, des merveilleux décors de studio Shaw à de splendides extérieurs. Bref, un esprit par trop cartésien sera quelque peu dérouté par la poésie et la magie de tout cela. Ce qui est dommage.

Un autre aspect sans doute déroutant est la violence exacerbée du film. A croire que Kang Cheng a cherché alors à rivaliser avec les délires sanglants de Chang Cheh. Le film aligne une succession de mutilations graphiques, parfois surréalistes, contrastant avec le côté sérial, aventures adolescentes du film. Le sang coule et gicle avec régularité, allant jusqu'à éclabousser l'objectif comme le fera bien plus tard Steven Spielberg en filmant le débarquement de Normandie. La mise en scène déploie toute sa force et son inspiration dans ces séquences de batailles, jouant admirablement des couleurs des costumes pour se faire affronter les groupes de soldats, jouant des mouvements de ces groupes à la façon de grands ballets dans les espaces maitrisés des décors, le grand château du final en particulier.

Reste ce côté féminin du film qui na sans doute pas été étranger à sa ressortie en grande pompe (Cannes 2006, sortie en salles, édition DVD luxueuse par Wild Side). Il faut se rappeler (ou savoir) que le Wu xia pian est d'abord un cinéma populaire et qu'il plaisait beaucoup aux femmes comme le montre In the mood for love de Wong Kar-wai. Les grands studios ont toujours développé, aux côtés des héros virils, de belles héroïnes sabreuses dont l'emblématique Hirondelle d'or jouée pour King Hu puis Chang Cheh par Cheng Pei-pei. Le « féminisme » de Kang Cheng n'a rien d'original, il est même quelque peu hypocrite dans la mesure ou les dames d'épée restent dévouées corps et âmes à leurs seigneurs et maitres et si elles affrontent des hommes, elles ne remettent aucunement en question le pouvoir masculin sinon celui d'un mandarin corrompu. Mais vous l'aurez compris, cela n'a pas d'importance pour aimer ce film, symbole des fastes d'une époque révolue.

Pistes :

Un site très complet sur le film, pour s'y retrouver avec les actrices et acteurs.

Le DVD

Le film sur Cinémasie

Le film sur HK Mania

Le film sur Série Bis

Le film sur DVDrama (avec un portrait du réalisateur)

11:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kang cheng | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/07/2007

C'est une bonne question

Cela fait des années que des amies me conseillent de lire Persépolis, la bande dessinée de Marjane Satrapi. J'ai été plusieurs fois tenté mais je ne suis pas passé à l'acte. Aujourd'hui que Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud en ont fait Persépolis, le film d'animation, je me suis empressé d'acheter le gros volume qui réunit les quatre tomes afin de pouvoir éventuellement asséner sans remords que, comme souvent, le film est moins bien que le livre. Après vision et lecture, c'est le cas. La grande question que je me suis posée avant et qui reste irrésolue après c'est : qu'est-ce qui a pu pousser son auteur à faire ce film ? La bande dessinée est assez proche du cinéma en ce qu'elle travaille aussi le cadre, le rythme, le montage, le temps. Ce sont deux formes d'expression nées au Xxeme siècle, divertissements de masse, d'abord populaires, pouvant prétendre à l'art. Cette proximité rend à mon sens délicate le passage d'une forme à l'autre. Les adaptations cinématographiques de bandes dessinées ne sont exceptionnellement convaincantes et le vice versa. Dans le cas de Persépolis, le projet de film semble d'autant plus vain qu'il est fidèle, et qu'il est l'oeuvre de la dessinatrice. Alors pourquoi ? Pour toucher un plus large public ? La bande dessinée est un succès. Par attirance pour le cinéma ? Le film reprend le même découpage, colle aux dessins et au noir et blanc, déploie des trésors d'invention pour retrouver les transitions entre les cases originales. Tout ce qui est bel et bon dedans était déjà dans les livres, les rares éléments nouveaux n'apportent rien comme l'usage de la couleur pour le présent, procédé très (trop) classique, le remplacement de Kim Wilde par Iron Maiden (problème de droits ?) ou cet effet « subjectif » du missile, déplacé et tape à l'oeil. Concentré, le film perd en nuances et en détails, conservant vaille que vaille la structure en petites histoires au risque de manquer d'une ligne directrice forte. Plus dommageable, l'humour très présent de la bande dessinée alterne de façon plus tranchée dans le film avec des scènes plus dramatiques et mélodramatiques. Avec le renfort de la musique d'Olivier Bernet, c'est un sentiment mélancolique qui domine le film alors que l'humour préservait la distance dans la bande dessinée. Avec le risque de l'émotion facile et d'une morale tranchée, plus complexe à l'origine. Alors ? Alors, rien de plus, rien de moins. Le film en lui même est bien, l'animation réussie avec des passages proches de Miyazaki, des clins d'oeil à quelques tableaux célèbres et une très belle utilisation du noir et blanc. Les voix sont justes, Deneuve ! Darrieux ! Mastroianni ! Abkarian ! Mais je ne peux m'empêcher de rappeler ce mot d'enfant que l'on questionnait sur une des adaptations de Tintin : « Je préfère les livres parce que Tintin n'a pas la même voix au cinéma ». Merveille de la lecture.

22:21 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, animation, bande dessinée | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2007

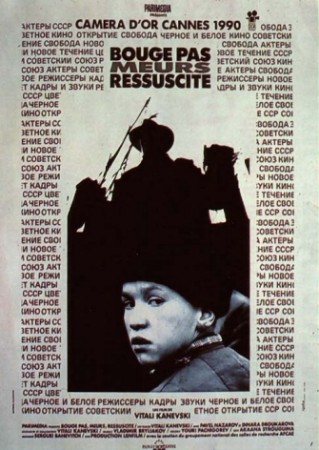

Bouge pas, meurs, ressuscite

Zamri, Umri, Voskresni (Bouge pas, meurs, ressuscite) de Vitali Kanevski est une sorte de météore en noir et blanc tourné en plein effondrement de l'Union Soviétique, soit 1989. Largement autobiographique, le film se situe au moment où l'on s'arrache de l'enfance pour basculer dans l'adolescence. Un moment où la cruauté du monde se fait plus sensible Surtout lorsque ce passage se fait juste après la seconde guerre mondiale, à l'extrémité est de l'URSS, dans la petite ville minière de Soutchan, près de Vladivostok (ultime station du transsibérien), entre un camp de prisonniers japonais et un « lieu de résidence » pour dissidents et opposants au régime. C'est là que grandit Valerka, jeune garçon plein de vie, débrouillard mais maladroit, indépendant et retors, entre sa mère dépassée par les évènements et la jeune Galia, sa rivale et son amie, bien plus mûre que lui. Plus qu'une histoire, le film est une suite de touches impressionnistes oscillante à la manière russe entre comédie et tragédie. A sa sortie en France, le film avait été immédiatement comparé à nos 400 coups hexagonaux. Si la comparaison peut se révéler intéressante, le travail de Kanevski puise sans doute plus son inspiration chez Andreï Tarkovski et son inoubliable L'enfance d'Ivan et Elem Klimov avec Requiem pour un massacre dont le titre original Idi e smotri signifie comme en écho, « Va et regarde ».

" Ce film est la résurrection de mon passé. Le réalisateur est quelqu'un qui meurt dans son film parce qu'il s'y donne entièrement. Les enfants sont comme les adultes : ils veulent le bonheur. Mais dans les conditions où vit mon héros, c'est-à-dire moi, ce bonheur est impossible. Le système, le mode de vie imposent aux gens une seule issue qui est le chemin du mensonge, du vol, du viol, de la folie et des monstruosités."

Le parcours de Kanevski est atypique. Né en 1935, il étudie le cinéma au VGIK (Institut national de la cinématographie) en 1966 à Moscou. Accusé d'un viol qu'il nie avoir commis, il est condamné à huit ans de camp et n'obtient son diplôme de réalisateur qu'en 1977. On mesure le temps passé et perdu quand on sait que Bouge pas, meurs, ressuscite est son premier film. Il y a donc mis toutes ses tripes, tout son coeur, toute son âme.

Le film est inclassable, irréductible. Certains moments sont tragiques, mais ce n'est pas une tragédie (pas complètement), certains moments sont drôles, d'autres touchants, d'autres glacent. Ne perdant jamais de vue le point de vue de l'enfant qu'il fut, Kanevski colle à ses sensations, peuplant son film de personnages étonnants comme l'amoureux de sa mère qui passe dans les couloirs en chantant à tue tête, comme ce professeur condamné qui confectionne des petits pains avec de la farine et de la boue, comme cette jeune femme maigre qui essaye désespérément d'avoir un enfant pour sortir de l'enfer. Sensations d'enfant quand un train n'est qu'un jouet que l'on peu faire dérailler. Un cambriolage un jeu que l'on peut jouer nu. Vendre du thé un concours d'éloquence et de ruse. Un monde encore d'enfant en butte à la brutalité des adultes, tous pitoyables entre violence, lâcheté et impuissance. Les scènes comme le tabassage de Valerka par le chef de train nouent la gorge parce qu'au delà de leur violence physique elles révèlent une intolérable violence morale.

La réussite du film tient aussi beaucoup à la direction d'acteurs. Tout le monde sonne juste, des deux jeunes héros au pus petit figurant. Nombre de visages restent en mémoire longtemps près la projection. Nombre de gestes, de détails. Valerka, c'est Pavel Nazarov, jeune comédien dont le visage rond fit, si je me souviens bien, le couverture du dernier numéro de Stafix. Il retrouve Kanevski dans son second film Samostoiatelnaia jizn (Une vie indépendante) en 1991 avant de devenir un véritable délinquant et de participer, en tant que tel, au documentaire réalisé toujours par Kanevski : My, deti 20 veka (Nous les enfants du XXème siècle). Galia est interprétée par Dinara Drukarova qui ressemble assez à son partenaire, surtout engoncée dans les vestes molletonnées de rigueur. Son regard innocent et pourtant déjà lucide est l'un des plus belles visions d'un film qui n'en est pas avare. Elle trouvait là son premier rôle et a depuis une jolie carrière internationale, française entre autres avec des films de Pascal Bonitzer et Julie Bertucelli. Entre les deux jeunes personnages, la symbiose est totale. Quelles que soient les folies, les aventures, les bêtises dans lesquelles s'engage Valerka, Galia le retrouve et le protège, comme une espèce d'ange.

Le DVD

Sur Film de Culte

Kanevski reçoit la Caméra d'or (des mains de Samuel Fuller et Christine Boisson) sur le site de l'INA

12:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Vitali Kanevski, cinéma russe | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/05/2007

Sukiyaki western

19:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : western, Takashi Miike, Django | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2007

Parlons un peu de cul

06:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : pornographie, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/02/2007

Vamos a filmar, companeros !

Comme Howard Hawks, Corbucci pensait certainement que les bonnes idées sont recyclables, Companeros est donc un remake affiné du Mercenaire. Même structure en flashback à partir d'une scène de duel, même couple improbable composé de Yodlaf Peterson, occidental (un suédois ici) tiré à quatre épingles, trafiquant d'armes au sang froid, expert cynique, jouisseur plein d'humour glacé et sophistiqué, et du mexicain frustre El Basco, débraillé et fort en gueule, maladroit et touchant, héros révolutionnaire malgré lui, jouisseur à l'humour plus populaire. Mêmes antagonistes, les vilains généraux réactionnaires aux supplices sadiques, l'armée mexicaine qui tire toujours aussi mal et l'homme de main impitoyable, composition formidable de Jack Palance en tueur adepte de la fumette, ne se séparant jamais de son faucon Marsha, une femelle qui l'a sauvé d'une crucifixion en lui mangeant la main. Mêmes figures imposées, duels, cavalcades, évasions, fusillades. Mêmes icônes du genre, la mitrailleuse, les cartouchières en bandoulière, le train que l'on dérobe, les villages aux murs blancs éclaboussés de soleil. Et même histoire, celle de deux hommes que tout sépare et qui vont, au fil d'aventures échevelées, apprendre à s'estimer et à apprendre le sens et la valeur d'un engagement. Corbucci devait aussi penser qu'il n'était pas le seul à avoir de bonnes idées car il s'inspire également de son ami Léone, en particulier de la dynamique du duo Tuco/Blondin dans Le bon, la brute et le truand comme dans cette réplique-hommage « A Yuma ! A Yuma... Aiuto ! ».

A côté de cette vaste entreprise de recyclage, il y a surtout un élément neuf avec le personnage du professeur Xantos, joué en grand gentleman par Fernando Rey. Xantos est un pacifiste, leader d'un groupe de jeunes opposants politiques et enlevé par de vilains capitalistes américains, ici des exploitants de pétrole. La parabole est limpide. Le film possède un sous texte politique fortement influencé par les évènements de l'époque. El Basco, avec son béret basque incongru est une caricature de Che Guevara tandis que, comme dans le film précédent, Peterson symbolise l'interventionnisme occidental dans le tiers monde, uniquement motivé par l'appât du gain. Xantos, avec son charisme et son refus de la violence fait penser à des leaders comme Ben Barka, Lumumba ou Martin Luther King. Partis le chercher pour des motifs purement vénaux, Peterson et El Basco vont évoluer à son contact, le suédois un peu moins vite que le mexicain, et devenir des hommes capables de se battre pour un idéal.

Nous avons pas mal discuté chez Tepepa pour savoir quelle importance il fallait accorder aux intentions politiques de Sergio Corbucci. Il est certain que Companeros est avant tout un film d'aventures excitant, un western zapata enthousiasmant, une oeuvre bourrée d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Ainsi le côté Tournesol du professeur Xantos (avec ses tortues !), l'utilisation du jeu exubérant de Milian ou le caractère outrancier des scènes d'action. De fait le film accentue l'aspect comédie par rapport au Mercenaire. Il y a pourtant deux moments un peu plus graves, brefs mais marquants, La série de gros plans « naturalistes » sur les jeunes révolutionnaires lorsque leur mentor décide d'aller se livrer, un passage qui rappelle Quien sabe de Damiano Damiani, et la découverte que l'arme de Xantos n'était pas chargée. Deux passages qui me laissent penser que si Corbucci avait la dent sarcastique avec beaucoup de choses, Xantos et ses idéaux avaient sa sympathie. Sans doute, dans le contexte de 1970, en Italie qui plus est, il devait être difficile de rester optimiste quand à la lutte contre la violence politique. Pourtant Companeros me semble marquer une inflexion définitive dans la carrière de Corbucci, le basculement d'oeuvres sombres, comme Le grand silence, Le spécialiste ou Django à des films plus légers, où la parodie remplace le drame comme dans Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ?. Reste que ses grands films tragiques montrent l'impasse de la violence : Django et Hud finissent à moitié morts et seuls. Silence finit totalement mort laissant le mal triomphant. Companeros et Le mercenaire s'achèvent par la note d'espoir d'un combat qui continue. Progression dans Companeros, le personnage de Nero revient participer au combat d'El Basco qu'il laissait poursuivre seul au Paco du Mercenaire. Dans le très joli plan final Peterson chevauche au ralenti en brandissant son fusil : « Vamos a matar, companeros ! ».

Sergio Corbucci est ici dans sa plus belle période, sa mise en scène est ample, portée par une partition sacrément enlevée d'Ennio Morricone avec cette fois un morceau de chant grégorien, le montage vif, le film a du rythme et du souffle, le souffle de la grande aventure comme dirait l'autre. On pourra toujours lui reprocher une utilisation un peu systématique du zoom, mais c'était la mode. Petite considération technique pour finir, le DVD français est trop court de 15 minutes. L'édition américaine zone 1 est tout a fait abordable, complète et avec un documentaire très bien fait où interviennent Morricone, Milian et Nero. Mais il n'y a pas de sous titre français. C'est la vie.

Une belle galerie de photographies sur images journal

La bande annonce sur Youtube

Companeros chez Shobary's (en anglais)

Corbucci libertaire chez Tepepa

Corbucci réactionnaire chez Flingobis

Companeros sur plume-noire

Companeros en italien

Companeros en japonais

Companeros en anglais

Le DVD zone 1

Photographies : collection personnelle et tre ragazzi d'oro

10:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Sergio Corbucci, western, Franco Nero, Tomas Milian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/01/2007

Les statues meurent aussi

"Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture.C’est que le peuple des statues est mortel. Un jour les visages de pierre se décomposent à leur tour. Les civilisations laissent derrière elles ces traces mutilées comme les cailloux du Petit Poucet mais l’histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée."

14:00 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, court métrage, Alain Resnais | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/01/2007

As-tu du coeur, Alain ? Alain, as-tu du coeur ?

Première séance de rattrapage de l'année par la grâce de ma petite salle Art et Essais de la place Garibaldi. Mercury, que ton nom soit loué pour les siècles à venir. Soit donc Coeur d'Alain Resnais, un film acclamé par (presque) tout le monde, Lion d'argent à Venise, éloges mérités pour un réalisateur majeur, un grand cinéaste toujours au sommet de son Art. J'en suis presque gêné de, non pas tant de critiquer le film, que de faire part de mes réticences à partager les envolées unanimistes. Je pensais à cette critique que l'on fait de plus en plus souvent à des gens comme Woody Allen ou Pedro Almodovar (voir par exemple sur Les objets gentils) : ne plus donner que de beaux objets consensuels qui ont atteint un haut niveau de qualité mais peinent à se renouveler, à surprendre, à donner le frisson du risque. Je ne suis d'ailleurs qu'à moitié d'accord avec cette critique dans la mesure ou, chez Allen par exemple, c'est justement l'aspect familier de ses films, confortable, qui me plaît. Mais d'un autre côté, j'adore que Akira Kurosawa termine sa carrière avec un film comme Madadayo.

Mais revenons à Resnais qui semble pourtant à l'abri de ce type de reproche tant son oeuvre est multiple, tant il a su explorer de nouvelles voies, notamment par son travail avec des scénaristes aussi différents que Duras, Jaoui et Bacri, Robbe-Grillet, Semprun ou encore Gruault. Mais encore, il est passé avec bonheur par des formes cinématographiques très diverses et peu de cinéastes sont capables comme lui de jouer avec le temps. Le problème avec Coeurs, c'est peut être d'être trop proche de ses derniers films. D'être une variation non musicale de On connaît la chanson avec son groupe de personnages à la poursuite désespérée du bonheur et de l'amour. Avec cette neige omniprésente sur Paris et dans les coeurs, image trop proche des fameuses méduses ou des noirs de l'Amour à mort. Avec ces magnifiques décors luisants comme dans les comédies de Lubitsch et comme dans Pas sur la bouche ou Mélo. Avec sa troupe impeccable, Arditi et son air de cocker digne, Dussolier et ses sourires de grand gamin, Azéma, sa coiffure en pétard et ses tenues sexy, Wilson et son énergie physique. Par bonheur, Isabelle Carré et Laura Morante (Ah !) apportent un regain d'intérêt au milieu de prestations séduisantes certes mais pas emballantes car assez prévisibles. Je ne sais pas si c'est parce que je cherche un appartement en ce moment mais celui avec lequel j'ai eu le plus de mal, c'est le personnage de Dussolier, agent immobilier comme dans On connaît la chanson et trop gentil pour être vraiment crédible. Autant sa relation avec sa soeur est intéressante, autant j'aurais aimé, je ne sais pas moi, qu'il ressemble à Pacino dans Glengarry Glen Ross.

Et puis il y a le fond. Coeurs est sombre et si le très beau plan final du personnage d'Isabelle Carré posant sa tête sur l'épaule de son frère apporte un peu de douceur, j'ai l'impression que ce film est le plus douloureux depuis l'Amour à mort. L'humour de nombreuses scènes n'atténue guère le sentiment de tristesse générale et une noirceur qui contraste pour le coup avec les touches d'espoir concluant les films précédents. Entendons nous, je ne demande pas à Resnais de marcher dans les pas de Gérard Oury, mais il y a un côté systématique dans le dépressif que j'ai trouvé un peu artificiel. Les personnages vont par paires qui n'arrivent pas à être des couples. La mise en scène multiplie donc les cloisons, les rideaux, les effets de profondeur de champ. Il y a un moment ou l'on voit plus l'effet que l'on ne ressent sa signification. Curieusement, les dispositifs encore plus artificiels de Smoking/No smoking, On connaît la Chanson ou Pas sur la bouche ne m'avaient pas gêné outre mesure. Mystère du cinéma. A y bien penser, cette image de la neige omniprésente est bien adaptée à ce que j'ai ressenti sur le moment. Magnifique et délicate construction des flocons dont il ne reste qu'une trace humide quand on les prend au creux de la main.

Photographie : © Mars Distribution

10:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma français, Alain Resnais | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2007

Sur un plateau

19:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, Howard Hawks, Angie Dickinson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2006

Western de Noël

C'est marrant comme les sujets s'imposent sur ce blog, plus que je ne les choisis. Cela fait bien trois mois que je travaille à un texte sur les quelques films français que j'ai vu cette année et boum, me voici irrésistiblement saisi du besoin d'aborder un film que je n'ai pas vu depuis des années. C'est Three godfathers (Le fils du désert) réalisé en 1948 par John Ford. Et oui encore, et un western, encore. Mais je n'y peux rien. Je suis tombé sur ceci et dans le morceau John Ford's medley, j'identifie la chanson The streets of Laredo utilisée dans ce film. Aussitôt les images remontent. Le fils du désert est l'un de mes plus vieux souvenirs de cinéma à la télévision. Cinq ou six ans peut être. J'avais été marqué par cette image de la marche finale du héros joué par John Wayne, dans le désert. C'est le soir, un vent lugubre souffle, l'atmosphère est quasi fantastique (d'autant que je voyais le film en noir et blanc alors qu'il a été tourné en Technicolor). Et pendant un moment, le personnage est accompagné des fantômes de ses amis morts (Pedro Armendariz et Harry Carey junior) qui marchent en surimpression et l'encouragent à tenir bon. J'aimais bien les films avec des fantômes quand j'étais enfant.

Une dizaine d'années plus tard, le film avait été choisi pour rendre hommage à Wayne quelques jours après sa disparition. C'était un mardi sur France 3 et j'avais encore une télévision noir et blanc. Je me souviens encore des mots de la présentatrice : « John Ford, John Wayne, une amitié qui nous donnera des joies pendant longtemps encore ». Elle ne croyait pas si bien dire ou je ne croyais pas si bien comprendre. Car ce film est un film d'amitié autant qu'un film sur l'amitié.

D'amitié parce que Ford l'entreprend sous le coup de la disparition, en septembre 1947, de Harry Carey, avec lequel il avait ses début dans le cinéma et le western à la fois en 1917 avec la série Cheyenne Harry. Après l'échec de The fugitive (Dieu est mort), Ford veut revenir à son genre de prédilection et envisage un remake de Marked men qu'il avait réalisé en 1919 avec Carey. Ce film avait été porté à l'écran en 1916 par Edward LeSaint, déjà avec Carey et fera l'objet de trois autres versions, 1929 par William Wyler, 1936 par Richard Boleslawski et 1973 par John Badham avec Jack Palance. Bref, Ford pleure son ami et interrompt le projet. Il réalise Fort Apache puis revient à la charge mi-1948. Le film sera dédié à Harry Carey « Brillante étoile au firmament des premiers western ». Ford engage son fils pour le rôle du Kid et réunit l'essentiel de sa troupe d'acteurs. Aux côtés de John Wayne il y a Pedro Armendariz, Ward Bond, Mildred Natwick, Hank Worden, Jack Pennick, Francis Ford, Jane Darwell, Mae Marsh et Ben Johnson dans un (tout) petit rôle. Laurence Stallings et Franck S. Nugent au scénario, Richard Hageman à la musique qui donne la part belle aux ballades authentiques, Winton C. Hoch à la photographie, un film entre amis donc, même si Ford mena une nouvelle fois son monde à la dure.

Repensant à ce film, je me rends compte à quel point les westerns de Ford sont éloignés, souvent, des images classiques du western. La subtilité avec évidence qui plait à Tepepa dans les propos de Wilder. Trois petits truands ratent un vol de banque et s'enfuient dans le désert. Perdus dans une tempête, ils découvrent une femme enceinte dans un chariot abandonné. Ils doivent l'accoucher. Elle meurt. Ils se retrouvent avec le bébé sur les bras. Tentant de traverser le désert, deux d'entre eux meurent mais le troisième arrive à rejoindre une ville. La ville s'appelle New-Jerusalem et nous sommes dans la nuit du 24 décembre. Oui, en fait de western, Le fils du désert est une parabole biblique, un conte de Noël, une comédie, une tragédie, une méditation sur l'amitié, la foi et la paternité. C'est un film sans « méchants » où le shérif est surnommé « Sweet » (doux ou biquet en VF) et où le final est une grande réconciliation façon Capra grand cru. Avec de tels éléments, on pourrait s'attendre au pire mélo moralisateur. Mais Ford transcende ces données de base par la foi qu'il met dans son histoire, dans ses personnages et dans ce subtil équilibre qu'il conserve entre réalisme et poésie, entre humour et drame, entre morale et humanité. L'Art de Ford, c'est ce passage de la séquence de l'accouchement, dramatisée par la tempête qui fait rage autour du chariot bâché, la fragilité donnée à la mère épuisée (Natwick) et les effets quasi expressionnistes de lumière et de cadrages, à la séquence apaisée, très drôle, où les trois pieds-nickelés doivent prendre en charge les besoins du bébé. Il faut avoir vu John Wayne dans la photographie un peu plus bas, avec cet air perplexe qui lui va si bien, se demander comment baigner l'enfant et Pedro Armendariz proposer de l'enduire de graisse à chariot. Ces ruptures de ton, maîtrisées et surtout toujours justifiées par l'action et la dynamique des personnages, c'est ce qui fait que l'on fait corps avec le film et que l'on accepte qu'il nous emmène sur les terrains les plus périlleux, en l'occurrence cette variation sur l'histoire des rois mages. Et lorsque Wayne découvre un âne annoncé par les pages d'une bible feuilletées par le vent quelques instants auparavant, il n'y a pas de surprise mais de la simple poésie. Joyeuses fêtes de Noël.

Le film par Scott McGee sur TCM

De très belles photographies sur Rouge

The streets of Laredo sur l'Hispaniola

la chanson est interprétée par The sons of the pioneers, groupe fétiche de John Ford.

Le DVD

Photographies : The poster palace et capture d'écran DVDbeaver

15:20 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Western, John Wayne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/07/2006

Des frissons dans le dos

00:00 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Sam Peckinpah, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/07/2006

Avril en juillet

J'ai pu remarquer que nombre de blogs cinéphiles que je fréquente, comme une partie de la critique d'ailleurs, n'est pas très tendre envers le jeune cinéma français. Nous mettrons d'emblée de côté les transfuges de la télévision (à quelques très rares exceptions) et la horde des admirateurs stériles de l'efficacité américaine façon Besson. Il est aussi vrai que tout n'est pas réussi, difficile de défendre Peindre où faire l'amour des frères Larrieu quand bien même Un homme, un vrai était vraiment intéressant. Difficile de ne pas constater l'échec de Le Petit lieutenant de Xavier Beauvois, très mal construit. Mais je comprends moins les reproches fait à un film comme Travaux de Brigitte Rouan (n'est-ce pas, Pierrot) ou les pointes envers Arnaud Despleschin qui, s'il n'est peut être pas un gentil garçon n'en est pas moins un sacré cinéaste. Peut être est-ce parce que je m'intéresse beaucoup au court métrage mais j'y découvre souvent des personnalités attachantes dont j'attends avec impatience et souvent indulgence leur passage au long métrage. Parfois ils déçoivent (Eric Guirado) et parfois non (Yves Caumont). J'aime ensuite voir leur carrière se développer et les films construire l'un après l'autre une oeuvre. Cette oeuvre restera modeste, ou pas. Qu'importe. Tous les premiers films ne sont pas Citizen Kane, tant pis, et tous les jeunes réalisateurs ne seront pas Godard, tant mieux.

Ce qui m'amène à Gerald Hustache-Mathieu au parcours assez caractéristique. J'ai constaté avec un peu de tristesse que son premier film, Avril, n'a guère provoqué d'intérêt dans la presse « classique » ni sur les blogs. Il me semble pourtant que ce premier long de l'auteur de Peau de vache et de La Chatte andalouse avec Sophie Quinton, l'actrice qu'il a révélé dans les courts sus-cités, était en soi un petit évènement agréablement alternatif au grosses machines habituelles comme aux désespérances de notre cinéma national et qu'il méritait un soutien résolu.

Avril, c'est l'histoire d'une jeune novice qui, au moment de prononcer ses voeux définitifs, apprend qu'elle a un frère jumeau et est poussée à partir à sa recherche. Avril, c'est l'histoire d'une mise au monde, une seconde naissance. C'est un récit initiatique, celui de la découverte des autres et de l'ouverture des sens. C'est aussi une sorte de façon, modestement, de réinventer le cinéma et le plaisir de filmer. Hustache-Mathieu pratique une petite musique cinématographique bien à lui et ce premier long prolonge habilement l'univers mis en place dans les deux courts. Un univers très dépouillé au départ, à l'image de la cellule d'Avril (c'est aussi le nom de la jeune novice), dans lequel le réalisateur introduit doucement quelques éléments étrangers. Un jeune homme, puis deux autres jeunes hommes, la mer, les dunes, le plaisir d'un bon repas, la musique, la peinture, faisant abstraction de tout ce qui est au-delà. Je me suis fait cette réflexion, à un moment, qu'il avait retrouvé cette essence du cinéma : partir en équipe, en bande, tourner au grand air une histoire simplement humaine. C'est Ford à Monument Valley, Hawks en Tanzanie, Truffaut à Nîmes, Renoir en Inde... Avril n'est pas Le fleuve, mais le film dégage cette fraîcheur, cette simplicité, cette forme de naïveté sympathique qui le rend attachant.

Et puis, il y a Sophie Quinton. Rien que d'avoir su la filmer, de lui avoir écrit ce rôle, ce beau personnage, c'est déjà une grande réussite. Il y a aussi et j'y ai été sensible, le fait que Hustache-Mathieu évacue très vite le côté « mystique » de son récit. Je m'explique : les histoires avec des nonnes, cela donne souvent de profondes réflexions sur la foi, Dieu et le reste. J'y suis assez hermétique, mis à part Le narcisse noir de Powell parce que c'est incroyablement beau. Mais là, Avril est presque un film païen au sens où l'enjeu du film, c'est véritablement l'éclosion de cette jeune femme et la découverte de la vie ici et maintenant avec toute la sensualité qui va avec. Dieu n'est pas un ressort dramatique, Avril croit et c'est tout. Mais elle croit aussi au présent, à la matière du monde. Merveilleux plans où elle plonge ses mains dans le sable. Merveilleux sourire qui illumine le visage de Sophie Quinton et l'écran. Moments suspendus lorsqu'elle se tient face à la mer, comme dans La chatte andalouse, puis lorsqu'elle se livre, nue, aux vagues. Pas de psychodrames, pas d'angoisses métaphysiques. Hustache-Mathieu filme l'apprentissage de la joie. Merci à lui.

Pistes

un entretien avec le réalisateur sur Excessif

un entretien avec le réalisateur sur Cinémovies

Source images : Haut et Court

00:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : Gerald Hustache-Mathieu, Sophie Quinton, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/06/2006

Django

Le moment me semble bien choisi pour vous faire partager l'ouverture de ce film emblématique du western italien : Django, réalisé en 1966 par Sergio Corbucci. Film matrice, créateur d'un mythe qui inspirera des légions (romaines) de déclinaisons (latines), souvent imité mais bien sûr jamais égalé, Django est un diamant noir. Les quelques minutes de l'ouverture suffisent à exprimer la radicalité du projet de Corbucci. Jamais un héros de western n'était arrivé à pied, à l'exception de John Wayne dans Hondo de John Farrow, mais il marchait de face, au soleil, un chien sur les talons. Deux ans plus tôt, Sergio Léone faisait arriver l'homme sans nom, Clint Eastwood, sur un âne, c'était un premier pas ironique. Django lui, enveloppé dans sa cape noire, chemine péniblement sous une fine pluie, de dos, trébuchant dans la boue, traînant son mystérieux cercueil comme une croix. Le paysage n'est pas ouvert sur de vastes étendues mais, désolé, se refermant entre deux collines chétives.

Franco Nero raconte avec humour comment lors du tournage de cette scène, Corbucci lui a donné comme instructions d'avancer sans se retourner et qu'il lui dirait quand stopper. Au bout d'une dizaine de minutes, n'entendant rien venir, il se retourne et découvre que l'équipe s'est fait discrètement la malle. Un certain sens de la plaisanterie.

Corbucci retourne soigneusement tous les signes habituels du genre pour donner une vision étonnamment neuve et sombre. Second élément qui place d'emblée Django à mille lieues au-delà de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) et de ce qui avait été fait jusqu'ici, l'irruption du fantastique gothique. Le cercueil, bien sûr, mais aussi ces lettres rouges sang, dont la police serait adaptée aux films de la Hammer anglaise ou à ceux de Mario Bava. Si les premiers westerns italiens se plaçaient sous le signe de l'imitation, si Léone allait « s'inspirer » du Yojimbo de Kurosawa et engager un cow-boy authentique, Corbucci va puiser son inspiration visuelle dans une tradition bien européenne et à-priori aussi éloignée que possible de l'univers du western. Comme il le fera deux ans plus tard dans Le grand silence, il n'hésite pas à s'asseoir sur le genre. Il ne rend pas hommage, il ne fait pas de clin d'oeil, il subvertit, il dynamite dans un grand éclat de rire sardonique. Car l'humour ne manque pas dans Django, un humour noir all'dente comme lors de la scène de l'oreille. Un humour qui passe ici par les paroles de la chanson pop chantée par Roberto Fia sur la musique de Luis Bacalov. Une chanson qui parle d'amour perdu, d'une femme aimée, du soleil qui brillera demain. Une chanson dont les mots sont en contradiction totale avec ce qui nous est montré sur l'écran. Une chanson qui laisse croire que le film sera une nouvelle histoire de vengeance. Mais l'entreprise de subversion des codes menée par Corbucci va jusqu'à s'en prendre au western italien lui-même et ce thème de la vengeance laisse brutalement place, à mi parcours du film, à des motivations plus vénales. Corbucci va au bout, jusqu'à cette rédemption improbable au cœur d'un cimetière. Revenu du royaume des morts, c'est chez eux que Django retourne pour puiser les dernières forces nécessaires à son ultime combat.

A lire, le très bel article de Francis Moury sur DVDrama auquel il me semble que Ludovic rend hommage.

Django, have you always been alone?

Django, have you never loved again?

Love will live on, Oh Oh Oh...

Life must go on, Oh Oh Oh...

For you cannot spend you life regreatting.

Django, you must face another day.

Django, now your love has gone away.

Once you loved her, whoa-oh...

Now you've lost her, whoa-oh-oh-oh...

But you've lost her for-ever, Django.

When there are clouds in the skies, and they are grey.

You may be sad but remember that love will pass away.

Oh Django!

After the showers is the sun.

Will be shining...

Once you loved her, Whoa-oh...

Now you've lost her, Whoa-oh-oh-oh...

But you've lost her for-ever, Django.

When there are clouds in the skies, and they are grey.

You may be sad but remember that love will pass away.

Oh Django!

After the showers is the sun.

Will be shining...

Django!

Oh Oh Oh Django!

You must go on,

Oh Oh Oh Django...

23:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, sergio corbucci, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |