04/12/2025

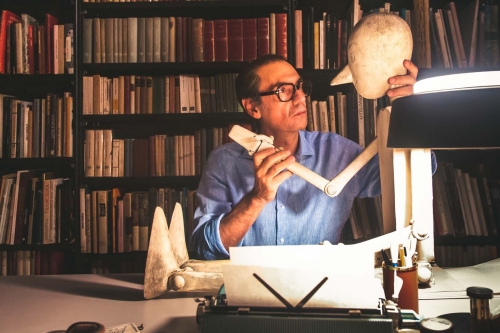

Le désert des Tartares

"Jusqu’alors, il avait avancé avec l’insouciance de la première jeunesse, sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s’écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s’aperçoit de leur fuite. On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi, il n’y a vraiment pas besoin de se hâter, derrière vous personne ne vous presse, et personne ne vous attend, vos camarades aussi avancent sans soucis, s’arrêtant souvent pour jouer. Du seuil de leurs maisons, les grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent l’horizon avec des sourires complices ; de la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs héroïques et tendres, on goûte l’espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin ; on ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr qu’un jour on les atteindra.

(...)

Mais, à un certain point, presque instinctivement, on se retourne et l’on voit qu’un portail s’est refermé derrière nous, barrant le chemin de retour. Alors, on sent que quelque chose est changé, le soleil ne semble plus immobile, il se déplace rapidement ; hélas ! on n’a pas le temps de le regarder que, déjà, il se précipite vers les confins de l’horizon, on s’aperçoit que les nuages ne sont plus immobiles dans les golfes azurés du ciel, mais qu’il fuient, se chevauchant l’un l’autre, telle est leur hâte ; on comprend que le temps passe et qu’il faudra bien qu’un jour la route prenne fin."

Le Désert des Tartares, roman de Dino Buzzati (1958, éditions Robert Laffont)

Film de Valerio Zurlini (1976), photographie © Pathé

13:57 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valerio zurlini, jacques perrin, dino buzzati | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/10/2025

Boss Time

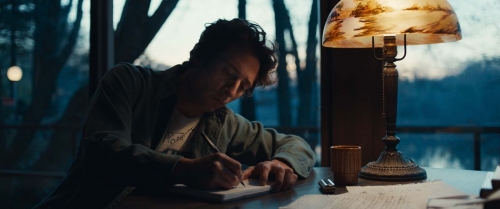

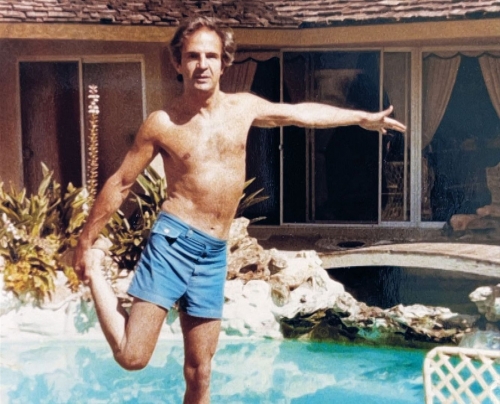

La musique de Bruce Springsteen m'accompagnant depuis plus de quarante ans, ce n'est rien de dire que j'attendais le film de Scott Cooper, Springsteen : Deliver Me from Nowhere. A quelques jours de la sortie, j'ai commencé à me demander si le film serait à la hauteur, à la hauteur en tant que film de cinéma. Après tout, j'ai vu beaucoup de choses sur le Boss, des concerts bien entendu, mais aussi des documentaires, dont plusieurs qui montrent ses séances de travail et j'ai toujours trouvé ça passionnant. L'ambition affichée de Cooper, responsable également du scénario, est de ne pas tomber dans la biographie filmée en s'attachent au travail de Springsteen sur la création de son album Nebraska de 1982. Bon, ça vous l'avez sans doute déjà lu quelque part. Le problème de ce type de films, c'est que les personnes qui aiment le sujet, le personnage réel, le connaissent souvent très bien et aimeraient bien pénétrer en profondeur dans le processus créatif de l’œuvre qu'ils admirent. Le modèle limite, ce serait Le Mystère Picasso (1955) de Henri-Georges Clouzot où l'on suit en temps réel le cheminement de l'inspiration du peintre. Hélas, le plus souvent, les concepteurs de ces films veulent séduire un public plus large et créent de la fiction « inspirée d'une histoire vraie », des histoires de traumatisme, d'identité, de cul, de drogue, de je ne sais quoi, qui relèguent la création au second plan et agacent les admirateurs qui ne sont pas venus pour ça. Il vaut mieux, alors, faire une fiction revendiquée comme Steven Spielberg avec The Fablemans (2022), à la fois plus honnête et plus éclairant.

Les cinq premières minutes de Springsteen : Deliver Me from Nowhere m'ont saisi. Souvenir d'enfance en noir et blanc qui s'efface pour laisser place à la dernière chanson de sa tournée The River Tour de 1980/1981. Même si l'effet est étrange de voir le E-Street Band incarné par des comédiens, la chanson c'est Born To Run et Jeremy Allen White dans le rôle de Springsteen est immédiatement convainquant. Fin du concert, Springsteen seul dans sa loge a un coup de blues, le récit peut commencer. A partir de là, il y a tout ce qui fonctionne. Ce qui relève de l’inspiration, le retour dans sa ville natale qu'il arpente comme un zombie à la recherche de fantômes, passant et repassant devant sa maison qui, comme le faisait remarquer quelqu'un, ressemble à celle du Halloween de John Carpenter. Il y a le rapport de Springsteen au cinéma, qui déclenche son écriture, comme le film de Terrence Malik, La Balade sauvage (Badlands, 1973), source de la chanson Nebraska, ou La Nuit du chasseur (Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton, qu'il avait vu avec son père. Il y a ses lectures et l'ambiance automnale, très réussie, grâce à la photographie de Masanobu Takayanagi. Il y a aussi tout ce qui se rapporte à la technique, son enregistrement sur un quatre pistes dont les défauts vont créer le son décharné et envoûtant qui est la marque de l'album, et qu'il va s'échiner à retrouver en studio. Tout cela c'est vachement bien rendu, mis en scène avec précision et clarté. Rien à dire. Autre aspect très réussi, la relation entre Springsteen et son manager, Jon Landau, celui qui avait « vu le futur du rock and roll » en 1975. L'amitié entre les deux hommes est palpable, décrite avec finesse et force et l'on comprend la façon dont Landau comprend Springsteen et peut ainsi le défendre et l'aider à concrétiser sa vision artistique. C'est aussi lui qui pourra l'envoyer chez un psy quand la dépression du chanteur menacera de l'engloutir.

Un des grands moments du film, c'est aussi le premier enregistrement de la chanson Born in the USA telle que nous la connaissons, telle qu'elle a fait de lui une star mondiale. Ce n'était pas prévu au départ. La scène montre comment le travail avec le groupe et le studio transforme le matériau de départ. La caméra de Cooper glisse du groupe aux techniciens et nous montre leurs visages s’illuminant de sourires béats quand il se rendent compte de ce qui se crée, là sous leurs yeux. Ce que c'est qu'une grande chanson quand elle trouve sa forme pour la première fois. Et bien sur, ça ne plaît pas au Boss, qui cherche alors autre chose et il faut toute la diplomatie de Landau pour aller de l'avant. Jeremy Strong, dans ce rôle, est parfait.

A côté de tout ça, il y a des choses qui manquent. La première, c'est le rapport du Boss avec son public. C'est quand même au cœur du personnage. Je sais que le film s'ouvre sur la fin d'une tournée, mais même entre deux, il a toujours maintenu ce rapport. Être sur scène est vital pour Springsteen. Le film montre deux scènes au Stone Pony, un club du New Jersey où il allait jouer avec des amis de longue date (il le fait toujours). Problème, ces scènes ne sont là que pour introduire de la fiction, la rencontre avec une jeune mère célibataire. C'était pourtant un moyen d'aborder ce rapport à la scène et au public, son ultime soupape de sécurité mentale. Par ailleurs, à l'époque, il allait aussi souvent jouer, pour un soir, dans le club de Clarence Clemmons, son saxophone et ami. Ce qui amène au second manque à mon avis criant, celui de son rapport avec le groupe. Comme personnages du film, ils sont inexistant. Difficile à avaler même si l'on sait qu'il était alors dans une période introspective. Les membres du E-Street Band, ce sont aussi des amis de quinze ou vingt ans. Il manque vraiment leur manière de travailler quand ils sont ensemble dans le studio, et leurs apports (celui de la batterie de Max Weinberg sur Born In the USA par exemple).

Et cela, c'est parce que le film ne tient pas son ambition d'être un « biopic » différent. La partie sur son enfance et ses traumas est utile mais trop appuyée. Elle est aussi en partie déconnectée de l'inspiration qui est multiple. Nebraska, c'est surtout un portrait de l'Amérique, de cette Amérique des déclassés, des ouvriers, des paumés, que Springsteen a toujours su raconter dans ses chansons.

Mais ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est la partie sentimentale. Cooper a créé un personnage féminin à partir, dit-il, de plusieurs femmes que Springsteen fréquentait à l'époque et cette partie enraye le récit en enfilant les clichés, même si Odessa Young fait ce qu'elle peut. Je suis certain que l'on pourrait couper toutes ces scènes et que le film en serait plus court et bien plus efficace. Problèmes de scenario et problèmes de montage.

Reste que la mise en scène de Cooper est, comme l'écrit le critique du Monde, très (trop?) sage. Je n'ai rien, bien au contraire contre une approche classique. Mais à plusieurs reprises, Cooper essaye des choses plus intéressantes jouant sur le son en particulier, pour traduire l'angoisse du chanteur. Les séquences nocturnes, les errances quai fantastique du chanteur auraient pu être plus poussées, au lieu d'effets plus attendus comme le noir et blanc pour le passé et certaines transitions peu originales entre les temporalités. Comme pour les années 60 du Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui n'est pas tombé dans les mêmes défauts, Cooper propose aussi une reconstitution soignée et convaincante du début des années 80. Tel qu'il est Springsteen : Deliver Me from Nowhere est pas mal du tout, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit plus que ça.

Photographies © 2025 20th Century Studios

20:26 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : scott cooper, bruce springsteen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2025

Moteur, Raoul !

Nouvelle Vague (2025), un film de Richard Linklater

Nouvelle Vague, c'est un peu comme si les pages de la bio de De Baecque écrite sur Jean-Luc Godard et consacrées au tournage d’À bout de souffle prenaient vie à l'écran. Comme s'il y avait eu un reportage, ou mieux, un journal filmé dans le Paris de 1959 pour suivre toute l'équipe en pleine création. Nouvelle Vague n'est pourtant pas un documentaire et c'est tant mieux. C'est une fiction documentée, avec un soin de cinéphile maniaque, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le film reprend certains codes du documentaire, comme l'incrustation des noms sur les images des personnages pour que l'on sache bien qui est qui, ce qui est bien pratique. La reconstitution est scrupuleuse, comme chez Kubrick ou Leone, avec un emploi des effets numériques qui, avec L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, montre que cette technologie peut servir à autre chose qu'à créer des avatars ou des dinosaures. L'effet est bluffant, d'autant que le film reprend aussi des éléments esthétiques de son sujet, format 1.37:1 et noir et blanc très Raoul Coutard. La forme de Nouvelle Vague est un bonheur de cinéphile mais le film ne s'y limite pas. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on l'oublie. Car Nouvelle Vague n'est pas un pastiche à la manière de Le Redoutable, (2017) de Michel Hazavanicius, spécialiste du genre, qui s'attache à un personnage nommé Jean-Luc Godard filmé « à la manière de ». Nouvelle Vague est centré sur un film et sa création. Mieux, sur l'esprit qui a présidé à sa création, et mieux encore sur la manière dont cet esprit est devenu une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes en devenir un peu partout dans le monde. C'est un phénomène rare qui a fait d’À bout de souffle une œuvre mythique, mythologique, une date dans l'histoire du cinéma, bien au-delà de ses qualités propres. Richard Linklater, le réalisateur de Nouvelle Vague, est né l'année de la sortie d’À Bout de souffle, et il fait partie de celles et ceux qui en ont eu la révélation. Qu'un cinéaste américain fasse un film, en 2025, pour rendre hommage à un film français de 1960 en montrant pourquoi il a été et reste important, devrait nous réjouir.

Car ce que rappelle Linklater, c'est qu'À Bout de souffle, en septembre 1959, c'est un premier film, fait avec un budget ridicule (moins de 70000 euros), sur un scénario remanié au jour le jour, sans autorisations, à la débrouille, dans le doute, parfois la défiance. Si À Bout de souffle est devenu mythique, Nouvelle Vague nous rappelle que, en septembre 1959, personne ne croyait vraiment au film, peut être pas même Godard. Seul Truffaut semble avoir eu confiance dans les capacités de son ami. Mais Godard a confiance dans le cinéma qu'il défend depuis des années. Il suit ses intuitions, brise les règles sciemment, tente, prend des risques, saute sans filet, et l'on voit, petit à petit, l'équipe s'habituer à ses méthodes iconoclastes, et le suivre. C'est ce que dit Jean Seberg, jeune star à deux doigts de tout laisser tomber : « C'est une expérience folle — pas de spots, pas de maquillage, pas de son ! Mais c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens naturelle. ». Godard veut pratiquer un cinéma libre et c'est cette liberté, la possibilité de cette liberté, qui a séduit les apprentis cinéastes qui ont découvert son film. On peut, on doit, on devrait faire du cinéma dans cet esprit. C'est une bien belle leçon.

Nouvelle vague c'est aussi un film de Richard Linklater. On lui doit la trilogie Before (Sunrise, Sunset, Midnight) avec Julie Delpy et Ethan Hawke, et l’étonnant Boyhood (2014), qui suit un personnage de son enfance et son adolescence sur douze ans. Linklater est passionné par le temps. Boyhood est tourné sur douze ans, et chaque film de la trilogie se déroule sur quelques heures. Nouvelle Vague dure le temps de la création du film, du feu vert du producteur au montage. Il est piquant de noter que ce dispositif est très proche de celui de François Truffaut sur La Nuit américaine (1974), film référence sur le tournage d'un film, et prétexte de la rupture entre Truffaut et Godard à l'époque. Linklater est aussi un cinéaste de la parole. Ses personnages parlent beaucoup, pour se séduire, se convaincre, s’expliquer. Nouvelle Vague, c'est la parole de Godard, ses maladresses, ses errements, ses manières parfois brutales, mais au final, sa force de conviction parfois désespérée, qui culmine dans la manière qu'il a de demander à Seberg de lui donner « quelque chose » pour la scène finale, rue Campagne-Première. La distribution aussi est remarquable, un ensemble homogène d'inconnus ou presque, parfois étonnants de ressemblance, comme Zoey Deutch en Jean Seberg ou Matthieu Penchinat plus vrai que nature en Raoul Coutard, parfois moins sans que ce soit très important. Le seul qui m'a laissé perplexe, c'est Aubry Dulin en Belmondo qui grimace un peu trop à mon goût. C'est que, bien entendu, la première chose que j'ai faite en sortant de Nouvelle vague, c'est de revoir À bout de souffle. C'est bien le moins !

Photographies ©Jean-Louis Fernandez

23:55 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : richard linklater | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2025

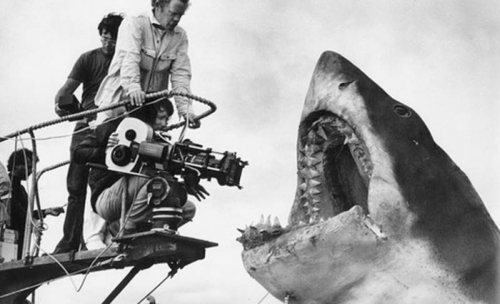

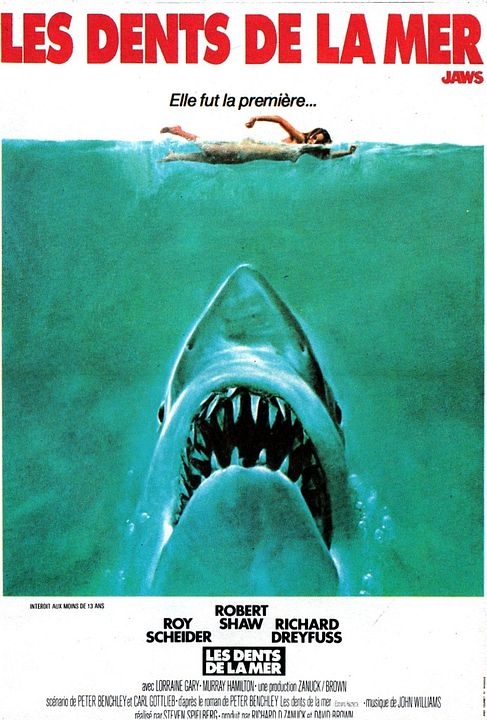

"Les Dents de la mer" au ciné-club du Pathé Masséna

Souriez, vous êtes filmés ! (DR)

10:58 Publié dans Evènement, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/12/2024

2024, un bilan

Les Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof © Pyramide Distribution

Miséricorde d'Alain Guiraudie © Xavier Lambours - Les Films du Losange

La petite vadrouille de Bruno Podalydès © afbrillot

Il tempo che ci vuole (Prima la vita) de Francesca Comencini © Pyramide Distribution

En attendant la nuit de Céline Rouzet © Tandem Films

L'histoire de Souleymane de Boris Lojkine © Pyramide Distribution

Spectateurs d'Arnaud Dépleschin © Films du Losange

Romeo é Giulietta de de Giovanni Veronesi DR

Late Night with the Devil de Colin et Cameron Cairnes © Omelete

Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Brac © Bathysphere productions

(bonus en ligne) François Truffaut : Le Scénario de ma vie de David Teboul © 10.7 Productions

Vu ou revus en salle

Napoléon (1927), première partie, d'Abel Gance

Les Sept Samouraïs (Shichinin no samurai, 1954) d'Akira Kurosawa © Toho Co, .Ltd

La dolce vita (1960) de Federico Fellini

L’Île au trésor (2018) de Guillaume Brac

Sur la plage de Belfast (1996) de Henri-François Imbert

Porco Rosso (1995) de Hayao Miyazaki

The Shop Around The Corner (1940) de Ernst Lubitsch

15:43 Publié dans Blog, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/07/2023

Sophie dite Fifi

Fifi (2022), un film de Jeanne Aslan et Paul Saintillan

Quelques mots sur un film qui risque de ne pas déplacer les foules, ce qui serait bien dommage. Fifi, premier long métrage signé à quatre mains par Jeanne Aslan et Paul Saintillan reste pourtant mon plus joli souvenir de l'édition 2023 de Cannes. Une sélection scolaire dont j'avais assuré la présentation et le débat avec le coréalisateur. Un des plaisirs des festivals, c'est de pouvoir découvrir des films sans rien en savoir et être transporté. Ça ne marche pas toujours. Fifi, c'est l'histoire d'une jeune adolescente vivant dans une banlieue de Nancy et dont la famille (recomposée avec entre-autres petit frère insupportable et grande sœur mère-célibataire) lui pèse. Le destin lui donne un coup de pouce quand elle retrouve une copine de classe qui vit, elle, dans la jolie villa d'un quartier chic. Sur une impulsion, elle embarque les clefs et pense profiter du départ en vacances de la famille pour trouver un refuge et profiter un peu du calme luxe et volupté de l'endroit, une expérience tirée de le jeunesse de la coréalisatrice. Manque de chance... ou pas, Stéphane, le fils aîné, jeune adulte, y débarque pour un job d'été (remplir des enveloppes pour un organisme caritatif) et faire le point sur sa vie. Le film va explorer tout en délicatesse et humour la relation qui s'établit entre ces deux personnages qui se cherchent.

Avec finesse, les auteurs abordent la question amoureuse sans en faire un enjeu central. Ce qui se joue entre Fifi et Stéphane tient plus d'un rapport entre sœur et frère, d'une amitié nourrie d'échanges, le livre (Kafka), la musique (Schubert), le travail partagé, mais surtout une manière de se reconnaître dans l'autre, « parce que c'était lui, parce que c'était moi » et toutes ces sortes de choses. De la même façon, Aslan et Saintillan évitent avec élégance le film à thèse avec différences sociales bien marquées. Elles sont présentes mais prises à contre-pied. Fifi vit dans une famille modeste mais le beau-père est sympathique, la mère très (trop) compréhensive, et si le quotidien n'est pas facile, il ne tombe jamais dans le misérabilisme. Tout ceci passe par la mise en scène, des plans posés, une caméra discrète mais précise, un montage net, le choix attentif des décors et accessoires avec une prédilection pour les couleurs vives et gaies qui font des plans un enchantement pour les yeux. Comme le dira Saintillan, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils doivent avoir des coussins maronnasse. La photographie, limpide, chaleureuse, estivale, c'est de saison, est signée d'Alan Guichaoua, qui a travaillé avec Guillaume Brac sur A l'Abordage ! et Contes de juillet, et avec Alain Guiraudie sur Rester vertical. Dialogues et situations vont également à contre-courant de ce que le spectateur pourrait attendre, voire redouter. Pas de caméra épileptique, pas de crises de nerfs, pas de violence, ce qui n'empêche pas la force des sentiments.

Ça et là, on cite volontiers Rohmer, mais Fifi me semble surtout proche de Brac comme du cinéma de Mickaël Hers, un cinéma délicat des rapports humains qui fait plaisir à découvrir. Une grande part de la réussite du film tient à l’alchimie créée entre les deux acteurs, Céleste Brunnquell en Fifi, vue dans la série En Thérapie, et Quentin Dolmaire en Stéphane, qui a démarré avec Arnaud Depleschin et joue un aimable second rôle dans le récent Le Processus de paix (2023) d'Ilan Klipper. Jeanne Aslan et Paul Saintillan ont aussi cette faculté trop rare de savoir camper des personnages secondaires vivants, les membres des deux familles en premier lieu. Bref, un film à découvrir et deux réalisateurs à suivre, ça fait plaisir.

Pour les niçois, le film est à l'affiche au cinéma Jean-Paul Belmondo, ex-Mercury

Photographies Copyright New Story

15:23 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jeanne aslan, paul saintillan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/10/2022

Rencontre avec Mikhaël Hers à la Cinémathèque de Nice

Les lecteurs d'Inisfree connaissent mon admiration pour le cinéaste. Je vais avoir le grand plaisir d’animer la rencontre avec Mikhaël Hers, reçu à la Cinémathèque de Nice dans le cadre d'Un Festival C'est Trop Court, le festival niçois du court métrage de l'association Héliotrope.

Jeudi 13 octobre, à partir de 18h00, vous pourrez découvrir son moyen métrage Primrose Hill et, après la rencontre avec le public, son premier long, Memory Lane.

Memory Lane, © Ad Vitam

11:03 Publié dans Cinéma, Evènement, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2020

Une décennie en 10 + 10 films

Exercice délicat que celui de faire un bilan de la décennie écoulée. Mais je ne vais pas me dérober. Disons que sur un plan personnel, ce fut une période assez mouvementée et que, sur plusieurs années, cela a pas mal perturbé ma fréquentation des salles et jusqu'à celle à la maison. Et puis comment m'en sortir avec dix titres quand mon réalisateur fétiche a été si prolifique avec autant de réussites ? Je me suis donc penché d'une part sur ce que j'avais fait pour la décennie précédente et sur l'exemple de la taulière de La Nuit du chasseur de films, ce qui m'a permis de dégager le terrain et de constater non sans plaisir qu'il y avait une continuité entre mes choix d'il y a dix ans. Trêve de justifications alambiquées, place aux titres :

Lincoln (2012) de Steven Spielberg avec Ready Player One (2018), War Horse (2011), The Post (Pentagon Papers, 2018) et Bridges of Spies (Le Pont des espions, 2015)

Soshite Chichi ni Naru (Tel père, tel fils, 2012) de Hirokazu Kore-eda avec Manbiki kazoku (Une Affaire de famille, 2018), Umi yori mo mada fukaku (Après la tempête, 2016) et La Vérité (2019)

Memory Lane (2010) de Mickaël Hers avec Amanda (2018) et Ce Sentiment de l'été (2015)

Kaze tachinu (Le Vent se lève, 2013) de Hayao Miyazaki

Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya, 2013) de Isao Takahata

Mud (2012) de Jeff Nichols avec Loving (2016)

Mia madre (2015) de Nanni Moretti avec Habemus Papam (2013)

Paterson (2016) de Jim Jarmush avec Only Lovers Left Alive (2013)

Timuktu (2014) d'Abderrahmane Sissako

Leto (2018) de Kirill Serebrennikov

Et dix de plus :

La Villa (2017) de Robert Guédiguian avec Au fil d'Ariane (2014)

Detroit (2017) de Kathryn Bigelow

Tonnerre (2013) de Guillaume Brac avec Un monde sans femmes (2011) et Contes de juillet (2017)

Un homme qui crie (2010) de Mahamat-Saleh Haroun

Bright Star (2010) de Jane Campion

Dylda (Une Grande fille, 2019) de Kantemir Balagov

Burning (2018) de Lee Chang-dong avec Poetry (2010)

Bella addormentata (La Belle endormie, 2012) de Marco Bellocchio avec Il tradittore (Le Traitre, 2019)

Cold War (2018) de Pawel Pawlikowski

Mademoiselle de Joncquière (2018) d'Emmanuel Mouret avec Caprice (2015) et L'Art d'Aimer (2011)

Photographies : Copyright 20th Century Fox, Eye For Film, et DR.

A lire également chez le Bon Dr Orlof.

22:39 Publié dans Blog, Film, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2019

Franz le bienheureux

A Hidden Life (Une vie cachée, 2019), de Terrence Malick

J'ai toujours eu du mal avec le cinéma de Terrence Malick et, en conséquence, cela faisait un bail que je n'avais pas vu un de ses films. Mais j'ai eu l'occasion de découvrir son nouvel opus lors du dernier festival de Cannes. C'est l'avantage de cette ambiance particulière où l'on peut se laisser aller à prendre des nouvelles comme par politesse. Après tout, une bonne surprise est toujours possible. Mais pas cette fois. Dès les premiers plans de A Hidden Life, je me suis souvenu pourquoi je n'aimais pas le cinéma de Malik, pourquoi il ne me touche pas et, même m'agace. Son film suit le destin de Franz Jägerstätter, un paysan autrichien qui refuse de combattre pour les nazis. Objecteur conscience, il est arrêté, condamné et exécuté en 1943. Le sujet est intéressant et, dans d'autres mains, il aurait pu donner matière à une œuvre porteuse de sens pour aujourd'hui. Mais pas cette fois. Qu'est-ce qui ne va pas ? D'abord la forme. Malick, en cela fidèle à ses choix artistiques, utilise un objectif de type grand angle qui donne un effet déformant, « fish-eye » comme disent les anglo-saxons. Sa caméra est souvent mobile avec de longs mouvements qui me donnent (trop) souvent l’impression d'avoir été fait avec drone. J'ignore si c'est le cas, mais c'est ce que je ressens. Et la combinaison des deux me déplaît au plus haut point. Je n'ai rien contre ce type d'effets, mais à petite dose et de manière adaptée. Dans le cas de ce film, ce qui me heurte, c'est leur utilisation pour un récit ancré dans une petite communauté rurale de la fin des années trente, reconstituée avec soin par ailleurs. J'y vois un choc esthétique impossible à surmonter entre ce qui est montré et la façon dont cela est montré. Il se trouve que j'ai eu l'autre soir l'occasion de découvrir, enfin, Stars in My Crown (1950), œuvre sublime de Jacques Tourneur. Ce film se déroule dans une petite communauté rurale, américaine et reconstituée avec soin, dans la seconde moitié du XIXème siècle. C'est aussi une histoire de conviction, de foi, d'engagement, de famille, de violence. Mais c'est filmé avec ce beau format classique plus carré, sans doute avec un objectif de 50 mm, le plus proche de la vision humaine. Du cinéma à hauteur d'homme tel que le pratiquent mes réalisateurs de chevet. Chez Malick on a un cinéma à hauteur de Dieu avec une image de caméra de surveillance.

Sur le fond, c'est pareil. Le destin de Franz Jägerstätter aurait du me toucher mais la façon dont Malick me le raconte me rend son personnage presque antipathique. Ce qui me gêne, c'est qu'il vit son objection de conscience à travers le seul prisme de sa religion, elle même vécue de façon très rigoriste comme un Amish ou un témoin de Jéhovah (qui furent eux aussi persécutés par les nazis). Je ne sais pas ce qu'il en était du Franz réel, mais celui de Malick ne semble avoir ni conviction politique, ni conscience individuelle. Il est porté par une foi qui ne souffre aucune question et semble l'amener à rechercher le martyre comme un premier chrétien face aux lions. Je n'ai été qu'à moitié surpris d'apprendre que notre homme avait été canonisé par l'église catholique. Belle référence ! Franz Jägerstätter est donc bien loin d'une Sophie Scholl du réseau de la Rose Blanche. Il ne cherche ni à résister au-delà de son cas propre (et donc guidé par sa religion), ni à fuir, ni à prendre en compte l'intérêt de sa famille qu'il fait passer après sa foi. Et Malick de déployer son lyrisme mystique pour sublimer son illuminé autrichien. J'ai le plus grand mal à avaler à ce discours. Et je me demande quel sens il faut donner à un tel film dans le monde où nous vivons, entourés d'un tas d'autres illuminés guidés par leur foi. Est-ce bien raisonnable ? Curieusement, pour revenir au film de Tourneur dont le personnage principal, joué par Joël McCrea, est un pasteur aux convictions solides qu'il est capable de questionner, je n'ai jamais eu le moindre soupçon d'irritation, bien au contraire, tant règnent la finesse et la nuance, à hauteur d'homme.

11:04 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : terrence malick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/11/2019

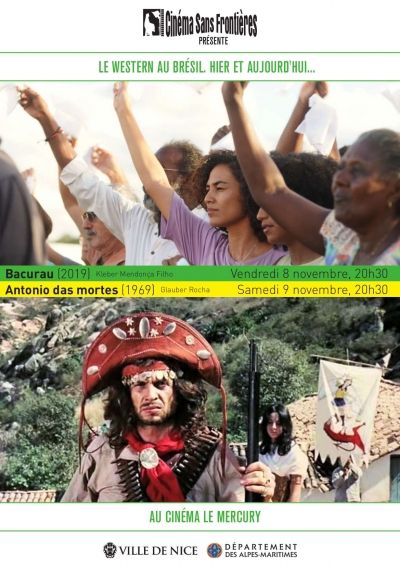

Cangaceiros !

Antonio Das Mortes (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 1969), un film de Glauber Rocha.

J'aurais le plaisir de présenter, samedi 9 novembre à 20h30 au cinéma Mercury à Nice (16 place Garibaldi) l'incroyable film de Rocha dans le cadre d'une séance des amis de Cinéma Sans Frontières. Voici le texte de présentation écrit pour l'occasion :

Les bouleversement du cinéma au tournant des années soixante ne se limitent pas à la Nouvelle Vague française, même si elle a pris avec le temps valeur de symbole. Il s'agit d'un mouvement plus universel, plus puissant, qui remet en cause l'ordre cinématographique établi, parfois de manière radicale. Divers, il se revendique en phase avec son époque, désireux d'accompagner d'autres mouvements, politiques, sociaux, voire révolutionnaires. Iconoclaste, il s'attaque à la forme comme au fond et noue à l'occasion des échanges étonnants avec certaines formes de cinéma populaire négligées ou méprisées. C'est le cinéma de Nagisa Ōshima, Kôji Wakamatsu et des jeunes cinéastes en colère au Japon, c'est le « Free Cinema » anglais de Tony Richardson ou Lindsay Anderson, C'est John Cassavetes en Amérique, Pier Paolo Pasolini en Italie, la naissance du cinéma noir africain avec Ousmane Sembene ou les jeunes cinémas venus de Pologne et de Tchécoslovaquie. Au Brésil, ce sera le « Cinema Novo », sous l'influence du néo-réalisme italien, dont l'une des figures marquantes est Glauber Rocha. Né dans l'état de Bahia, il réalise son premier long métrage en 1962 avec Barravento.

En 1964, il met en scène la figure mythique du Cangaceiro dans son second film, Deus E o Diabo na Terra do Sol (Le Dieu noir et le Diable blond) au titre programmatique. Le film est présenté au festival de Cannes et lui apporte une reconnaissance internationale. Le Cangaceiro est une sorte de bandit d'honneur entre Jesse James et Robin des Bois, sévissant dans la région difficile du Sertão, province pauvre du Nordeste. Les bandes (Cangaçao), armées et violentes, prospèrent autour d'une non moins violente lutte sociale entre paysans pauvres et grands propriétaires appuyés par le gouvernement. Le dernier grand « bandit social » meurt en 1940, mais avec leur dégaine clinquante, chapeaux à larges bords, médailles, cartouchières et vêtements de cuir, les Cangaceiros vont donner naissance à tout un folklore décliné en contes, livres, brochures, chansons, et films souvent influencés par le western américain. En 1953, O Cangaceiro de Lima Baretto est un immense succès du cinéma Brésilien. Il est présenté à Cannes et sa chanson « Olê muié rendeira » fera le tour du monde. Glauber Rocha reprend ce folklore avec une visée politique. La lutte mise en avant est une lutte des classes qui entend résonner avec la situation contemporaine du Brésil (le 31 mars 1964 a lieu le coup d'état militaire) comme avec d'autres luttes, de Cuba à l'Algérie.

Dans le film de 1964 apparaît un personnage secondaire, Antonio Das Mortes, chasseur de Cangaceiro au service des puissants. Incarné par l'acteur Maurício do Valle, ce personnage sera au centre de Antonio Das Mortes où ce mercenaire va prendre conscience du rôle qu'on lui fait jouer et prendre le relais du chef Cangaceiro qu'il a tué en combat singulier. Film d’aventure et film politique, l’œuvre de Rocha reprend un schéma travaillé par le western italien « révolutionnaire » illustré par Damiano Damiani, Sergio Corbucci ou Carlo Lizzani qui faisait jouer à Pasolini en personne un prêtre engagé. De la révolution esthétique du genre transalpin, Rocha reprend certains codes, des cadres baroques, des situations exacerbées et une façon de dilater le temps. Le montage très découpé des fusillades est bien contemporain de celui de Il mercenario (El Mercenario, 1968) de Corbucci. Question de style, son Antonio vêtu de sombre avec son long manteau noir rappelle Sartana comme les tueurs de Sergio Leone, et Lorival Pariz, dans le rôle du bandit Coirana, fait penser à Tomas Milian avec ses cartouchières et son sombrero.

Rocha réinvesti le folklore des Cangaceiros avec les codes d'un genre populaire qui s'exporte très bien dans ce que l'on nome alors le Tiers Monde. Mais il apporte d'autres dimensions qui lui sont propres et font de ce film un objet d'exception. Le titre original, « Le dragon de la méchanceté contre le saint guerrier » est une référence à l'histoire de Saint Georges et du Dragon, apportant au film une forte dimension mystique et religieuse. Les paysans pauvres sont menés par Dona Santa, « la femme sainte » qui s'est alliée à Coirana dans ce qui apparaît comme une véritable croisade contre l'injustice. Le film se situe en 1945 et fait référence au plus fameux des Cangaceiros, Lampião, tué en 1938. Et c'est pour le venger et reprendre son combat que Dona Santa et Coirana lèvent les paysans. Un autre personnage, un ancien esclave noir, prend une valeur de symbole au temps des émeutes américaines de Watts et Détroit. Cette dimension mystique est mélangée à une poésie surréaliste que l'on retrouve chez Arrabal ou le El Topo (1970) d'Alejandro Jodorowsky dont le héros a la même allure qu'Antonio Das Mortes. Rocha a des compositions qui mettent en valeur le peuple, le groupe, dans des rituels qui, outre leur beauté plastique, évoquent l'opéra (la musique, en partie folklorique, est très présente dans le film) et donnent au film une sorte de distanciation accentuée par la théâtralité des cadres (voir le long plan séquence du duel stylisé entre Antonio et Coirana devant la foule) et la déclamation de certains dialogues. Et par effet de contraste, l'héritage néo-réaliste se manifeste dans la qualité documentaire du tournage effectué sur les lieux de l'action, avec le concours des populations locales et d'acteurs non professionnels. Beau, violent, d'un érotisme trouble, halluciné parfois, lyrique, Antonio Das Mortes est fascinant et reste un film majeur du cinéma brésilien. Malgré la dictateur, le film représentera le Brésil au Festival de Cannes en 1969 où il obtiendra le prix de la mise en scène. Comme un hommage, la même année, l'italien Giovanni Fago met en scène au Brésil O' Cangaceiro avec Tomas Milan, remake du film de Lima Baretto, mais qui doit beaucoup aux films de Glauber Rocha qui quittera son pays en 1971.

11:03 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : glauber rocha | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |