10/05/2006

Italie

Un homme capable d'interrompre son film pour faire reprendre en choeur à ses acteurs et figurants le refrain d'un morceau de Springsteen a droit à ma plus profonde et éternelle admiration. Nanni Moretti sera à Cannes avec Le caïman que vous pouvez découvrir sur son site officiel et à travers sa bande annonce (je ne me lasse plus de mettre de la vidéo). Femmes, élu, intellectuel, animateur, avocate, cuisinier, Silvio Orlando, Berlusconi : une série d'instantanés qui défilent pour dresser un portrait de l'Italie d'aujourd'hui ? Vivement.

10:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nanni moretti, cinéma italien | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/05/2006

Le plus secret des agents secrets

Jusqu'ici, le nom de Michel Hazanavicius m'évoquait celui de son frère Serge et de sa prestation sensible aux côtés de Daniel Prévost dans Le soleil au-dessus des nuages de Éric le Roch. Je me souviens surtout des difficultés que j'avais à prononcer ce nom à la radio. Depuis, j'ai de l'entraînement. Quand j'ai découvert l'affiche du film, j'ai cru à une blague. Qui pouvait bien avoir l'idée d'exhumer l'espion de Josette et Jean Bruce qui avait inspiré une demi-douzaine de séries B, sous-James Bond sympathiques mais datés, dans les années 60 ? Qui ? Jean Dujardin, je ne voyais pas qui c'était. Pas la télé. Et puis si j'avais fait le lien avec Brice de Nice, il n'est pas évident que je me serais risqué à ce film. Les comédies des échappés de la télévision moderne me laissent froid. Pour OSS 117, Le Caire nid d'espions, j'aurais eu tort. Sans partager le délirant enthousiasme des Cahiers du Cinéma dont je n'ai compris que la moitié de la critique, je reconnais que c'est une belle surprise. D'autant plus belle qu'elle est inattendue. Comment imaginer que le cinéma français de ce début de siècle serait capable d'un hommage à la fois sincère et hilarant à l'âge d'or du cinéma d'espionnage ? J'aime poser ce genre de question.

La réussite du film se situe à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, la grande idée est de ne pas avoir cherché à faire une parodie à gros effets mais une véritable comédie dans le ton des grands moments des années 60. La première référence pour ce film très référencé, c'est Blake Edwards, Sellers et son inspecteur Clouzeau, Tony Curtis dans La grande course autour du monde et de très belles femmes dans tous les coins de l'écran. La façon de Michel Hazanavicius d'envisager le rapport de son film à ses sources d'inspirations est similaire à celui de Mel Brooks qui recrée les décors originaux des films de la Universal des années 30 pour son Frankentein Junior, au travail de Carl Reiner qui fait enquêter Steve Martin au milieu d'extraits de films noirs originaux pour Les cadavres ne portent pas de costards (ce n'est pas innocent, j'y reviens) ou encore la volonté de dépassement des originaux de la fine équipe de Casino Royale qui nous présente le véritable Sir James Bond (et pas ce remplaçant venu de la télévision !). J'aime chercher les références.

© Mandarin Films, Tous droits réservés

Michel Hazanavicius joue donc la sincérité cinéphilique, parie sur l'intelligence du spectateur capable de partager ses références et dépasse les habituels bout à bout de sketches pour donner un véritable film. Car véritable film il y a. L'intrigue finalement assez classique pour un film d'espionnage tient à la fois la distance et son rôle de trame pour les nombreux gags. Ceux-ci sont construits et variés ce qui n'a l'air de rien écrit comme cela mais est devenu assez rare. Il y a de très beaux « slow burn » (quand un personnage a une réaction différée), des « double talks »(quand deux personnages parlent sans se comprendre en croyant qu'ils se comprennent, je ne sais pas si vous me comprenez), des répliques destinées à devenir cultes, des situations loufoques, du pastiche, des gags récurrents (les poules, les photographies de René Coty), de l'humour graphique, du nonsense, du travestissement (encore l'influence de Peter Sellers), bref toute la panoplie et au final assez peu de déchet. Sur la forme, la réussite est tout aussi impressionnante. La nostalgie d'une autre époque passe par un ensemble de signes, des marques d'apéritifs aux nombreux objets soigneusement choisis en passant par les seconds rôles bien typés. Mais plus encore, le film retrouve jusqu'à la texture visuelle et sonore des films dont il s'inspire. Nostalgie à deux niveaux. La photographie de Guillaume Schiffman retrouve le grain et les couleurs du glorieux technicolor sixties, mouvements de caméra calmes et transparences à l'unisson. La musique de Ludovic Bourse et Kamel Ech-Cheickh retrouve le swing des plus belles partitions de John Barry pour 007, de Burt Bacharah ou de Henry Mancini. Les scènes d'action elle-mêmes n'ont qu'un faible décalage humoristique avec leurs modèles : la danse entre OSS et Larmina, son contact cairote, rappelle un des beaux moments de Jamais plus jamais comme la bagarre dans l'hôtel a le rythme et la violence des empoignades avec Sean Connery. J'aime me battre.

Reste une pointe satirique, plus actuelle avec références à la situation au Moyen Orient, à l'islam, à l'esprit colonialiste franchouillard. Ce n'est pas ce qui est le plus réussi mais cela n'alourdit jamais l'ensemble. Plus qu'une caricature de la suffisance occidentale, Hubert Bonisseur de la Bath me semble un frère de Clouzeau, terriblement idiot, sûr de lui jusqu'à l'exubérance, mais en même temps physique, acharné, doté d'une chance à toute épreuve et capable, sans y rien comprendre, de résoudre les situations les plus impossibles. J'ai toujours aimé l'inspecteur Clouzeau.

J'ai écrit que j'y reviendrais, j'y reviens. Tout ceci m'a permis de découvrir une autre face du talent de Michel Hazanavicius : celle du grand détourneur. Connaissiez vous George Abitbol, l'homme le plus classe du monde ? Savez-vous pourquoi ses dernières paroles furent : « Monde de merde » ? Et qui l'a tué ? Je n'en dirais pas plus. Je vous laisse un extrait pour que compreniez le principe. En 1993, Hazanavicius travaillait pour Canal+ quand la chaîne était encore drôle. Il a eu la possibilité de puiser dans le catalogue Warner (sauf Eastwood) pour faire ce film monstrueux et unique : Le grand détournement ou La classe américaine. Warner a empêché toute diffusion ultérieure au vu du résultat mais le film est devenu véritablement culte et s'est diffusé sous le manteau. Avec Internet, c'est plus simple et on le trouve facilement en téléchargement. Ca vaut le coup d'oeil et d'oreille puisque Hazanavicius a pu travailler avec les doubleurs français originaux des nombreuses vedettes « invitées ». L'incroyable travail de montage sur ce film donne la clef de la réussite de son OSS117. Outre son sens de l'humour que l'on est libre de ne pas partager, il y a la connaissance approfondie de son sujet et le respect qu'il lui porte.

Pistes :

Le site officiel

Tout savoir sur OSS117

Les répliques cultes de OSS 117 chez Imposture

Musiques sur La Boutique

Le site de La classe américaine avec plein d'extraits

Le script de La classe américaine

23:55 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/04/2006

Valérie Mrejen et Pork and milk

De Valérie Mrejen, je suis tenté d'écrire qu'elle est une artiste de proximité. Artiste parce que, romancière, plasticienne, vidéaste, photographe, cinéaste, elle ne saurait se réduire à une discipline unique mais construit son oeuvre de multiples façons, les unes répondant aux autres ce qui donne à l'ensemble cohérence et unité. Proximité parce que ce qui intéresse Valérie Mrejen est, plus que l'intime, ce qui est proche des gens, ce qui fait leur quotidien, l'essence de leur vie de tous les jours. La première oeuvre que j'ai vue d'elle, c'était Chamonix, un court métrage composé de souvenirs personnels de connaissances racontés plus que rejoués par des comédiens. Le film, qui a eu une belle carrière, était né à partir d'une série Portraits filmés qui trouvait son prolongement dans un système d'installations vidéo. Manufrance, un court métrage de 2005, est construit à partir d'images du catalogue Manufrance des années 70. Dans ses récits, si l'on peut leur attribuer ce qualificatif, elle prend pour sujet son grand père (Mon grand-père), un ex-compagnon (l'Agrume) ou son père (Eau sauvage). Ces textes sont des suites de notations, de réflexions, souvent ordinaires, triviales, petits paragraphes centrés sur des riens. Elle raconte encore, dans la préface à Trois quartiers qui regroupe les trois textes précédents, comment elle a travaillé autour de gâteaux d'anniversaire pour un projet d'école. Autant d'exemples de ses centres d'intérêt comme de sa méthode. Valérie Mrejen s'efface derrière ses sujets, privilégie les plans fixes, les cadrages frontaux, les phrases condensées, le ton descriptif. Elle recherche l'essentiel dans ce qui semble anodin. Quotidien donc. L'émotion vient de cet effet de proximité engendré par le dispositif et l'empathie ainsi créée. Car derrière souvenirs et gâteaux d'anniversaires, à travers les récits et les conversations banales, c'est une vaste réflexion sur la communication entre les êtres qui se construit. Communication entre générations, entre sexes, entre communautés, avec toutes les difficultés et les incompréhensions du monde moderne.

Il y a un an, je vous avais parlé de Pork and milk que j'avais découvert avec ravissement au festival de Caen. Mystères de la distribution, le film vient de sortir en salles et simultanément aux édition Allia en livre et DVD. Le texte raconte la genèse et le tournage du film. Il est proposé en français, allemand, hébreux et anglais. Pork and milk ce sont le porc et le lait, deux tabous essentiels de la religion juive. Le film suit le parcours de dix d'israéliens, un jeune soldat, un acteur, un couple, un cuisinier, une joueuse de rugby... qui issus du milieu religieux juif radical, ont tous un jour rompu avec lui pour devenir des laïques. Le film est le prolongement d'un court intitulé Dieu qui questionnait la foi. Comme l'explique le film, en hébreux, entrer en religion se dit « aller vers la réponse » et la quitter se dit « aller vers la question ». Nous suivons donc l'itinéraire de vie de ceux qui ont choisi d'aller vers la question, remettant en cause l'éducation traditionnelle donnée mais aussi les liens avec la communauté et la famille. Des liens qui apparaissent très forts et douloureux à rompre.

Fidèle à son style et son éthique, Valérie Mrejen explique avoir renoncé à donner des listes de questions pour ne pas orienter les récits, mais a laissé s'exprimer les différents protagonistes, les filmant sans affection, frontalement, souvent dans leur environnement. Une exception qui ouvre le film, Shlomi, le jeune soldat ayant refusé d'être filmé de face, il est dessiné à travers une épaule, une nuque, le bouton de sa veste. Ce qui est mis en avant, ce sont les voix et les récits. Des récits ou transparaît, au delà du rapport à la religion évoqué avec finesse, la difficulté d'être au monde et d'être relié aux autres. Ces gens parlent de leurs parents, de leurs frères et soeur, de leurs amis avec lesquels rompre avec la religion signifiait aussi rompre avec eux. Les histoires prennent parfois un tour saisissant comme cette interdiction de regarder un arc-en-ciel (il paraît que ça annonce le déluge) qui déclenche une prise de conscience, ou cette réflexion finale de David (je crois) qui se rend compte qu'en termes de tolérance, ses amis laïques sont finalement plus intégriste qu'il ne l'était. Petit à petit, avec force, le film montre combien la religion (toutes les religions) est composée de tabou, d'interdits, de bornes, de réactions obscurantistes et engendre in fine l'intolérance et l'aliénation. A écouter ces gens parler, on a parfois l'impression d'anciens drogués, d'anciens alcooliques. Souvent, suivant l'actualité et particulièrement lors de l'histoire des caricatures, je me demande : « Sommes nous dans un mouvement vers des religions plus dures, plus intolérantes ? Est-ce que l'on pourra faire le chemin inverse ? Où sont les nouveaux laïques ? ». Valérie Mrejen dans Pork and milk nous en présente quelques uns. Ca fait du bien.

Photographies : © Documentaire sur Grand Ecran

Pistes :

Un portrait dans l'Humanité

Un texte de Vincent Dieutre

Exposition, biblio et filmographie

Un extrait de l'Agrume sur Pleutil

Critique et extraits d'eau sauvage sur Pleutil

Critique et photographies sur Objectif Cinéma

Pour se procurer les oeuvres : la boutique

19:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie mrejen, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2006

The Big Sky

Pierrot vient d'écrire de jolies choses sur The Big Sky (La Captive Aux Yeux Clairs) le beau film de Howard Hawks. Coincidentellement, j'avais eu envie de faire quelques lignes dessus après avoir lu le billet de Skorecki paru dans l'édition électronique de Libération de mardi. Ce n'est pas que je n'ai pas apprécié ce qu'il a écrit, j'ai même été sensible à ce parallèle qu'il fait entre l'art de Hawks et celui de Terrence Malik, un parallèle que j'avais relevé il y a quelques temps. Question de tempéraments opposés entre les deux hommes et de rapport à la nature. Non, ce qui m'a hérissé le poil, c'est la formule « Se rappeler que Hawks a toujours filmé à ras de terre », alors que la spécialité de Hawk, sa marque, son éthique, sa morale, son art enfin, c'est de filmer à hauteur d'homme. Chose qui n'a pas échappé à Pierrot.

Pour la petite histoire, Hawks raconte à Jim Mc Bride que la fameuse scène de l'amputation du doigt avait été prévue à l'origine pour John Wayne et Montgomery Clift dans Red River. Cela amusait beaucoup Hawks, mais pas Wayne qui refusa. Pas démonté, Hawks le fit avec Douglas et, plus tard, Wayne fit repentance et accepta de s'amuser avec une balle dans la colone vertébrale dans El Dorado.

La chanson des trappeurs (en français dans le texte) / Musique de Dimitri Tiomkin

Quand je rêve, quand je rêve,

J'ai mes lèvres sur tes lèvres,

mon coeur bat pour toi mon amour.

Quand le soleil me réveille

Du bonheur que je sens avec toi

Je suis tell'ment seul.

C'est toi ma mie mon songe ma promesse.

Ton amour pour toujours

Dans mon rêve je te verrai nuit et jour

Je t'aime quand je rêve

23:45 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Howard Hawks, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/03/2006

La Bande à Bonnot

L'un des avantages du DVD est qu'il permet de retrouver ou de découvrir tout un pan de l'histoire du cinéma qui n'est plus trop accessible sur les chaînes « classiques » et encore moins en salles, cinémathèques comprises. J'ai ainsi pu assouvir mon ancienne envie de voir La Bande à Bonnot de Philippe Fourastié réalisé en 1968. J'ai longtemps eu cette image de Jacques Brel et de Bruno Crémer dans leur voiture d'avant 1914 avec ces lanternes comme on en faisait aux diligences. Et puis, j'ai toujours aimé Brel au cinéma, même dans les films faiblards qui ne le méritaient pas. Tiens, Mon Oncle Benjamin d'Édouard Molinaro, voilà un autre film que j'aimerais bien revoir.

Mais revenons à nos anarchistes en auto. Le film a visiblement eu les moyens : reconstitution d'époque soignée et belle interprétation avec, aux côtés de Crémer (Bonnot), et Brel (Raymond la Science), Annie Girardot, Jean Pierre Kalfon, tout jeune, Anne Wiazemsky et Michel Vitold. J'ai cherché des informations sur le réalisateur, mais il n'y a pas grand chose. Pourtant, ce film, son second après Un Choix d'Assassin en 1966, est un beau film, vif, ambitieux et maîtrisé. Et Fourastié a été à bonne école : Assistant de Godard sur Pierrot le Fou, de Rivette sur La Religieuse, de Chabrol et de Schoendoeffer. Né à Cabourg en 1940, mort à Tréguier en 1982, sa carrière s'interrompt brutalement après La Bande à Bonnot. Enfin presque puisqu'on le retrouve à la télévision pour la série Mandrin. Encore un bandit légendaire.

08:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : philippe fourastié, jacques brel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/02/2006

Deuxième couche

Ca commence à tirer dans tous les coins. Je vous rassure de suite, je ne vais rien rajouter à mon texte de ce week end sur le Munich de Steven Spielberg. Après une mise en jambe verbale à la radio, je suis partit en exploration sur la Toile pour rencontrer des frères d'armes ou livrer le combat, si je puis (ou mourrir sur place s'il le faut). Editorial surprenant de Jean Daniel dans le Nouvel Observateur qui met le doit sur quelque chose, d'autant plus surprenant que l'hebdomadaire a été plutôt dur avec le film. Coincidences de vues chez Fluctuat tandis qu'à l'inverse, Filmbrain étrille le film et donne lieu à une discussion des plus vives quoiqu'en anglais, égrenant la litanie des reproches habituels. Jugement de Salomon sur Ecran Large et Télérama qui publient deux avis opposés. François Dubuisson, dans la Libre Belgique, fustige l'ambivalence du film avec un argument, "l'incapacité à représenter l'autre" qui a pas mal servi contre Guédiguian, Loach ou Watkins. Je signale aussi, envoyée par un ami, la lecture orginale proposée par les Inrocks : la fracture cinématographique française incarnée par les deux Mathieu, Amalric et Kassovitz.

Le texte le plus passionant vient du Dr Devo de Matière Focale. Une belle analyse, fouillée, de quelqu'un qui n'a pas vu le film avec les pieds. J'y retrouve pourtant cette caractéristique qui motivait le fond de mon texte, cette espèce d'impossibilité intellectuelle à concéder au cinéma spielberguien autre chose qu'une virtuosité technique. Et de trouver absolument la faille du discours qui discrédite l'ensemble. Pourtant, nom d'un petit bonhome, il fait parler ce film. Et réfléchir. Il y a donc bien quelque chose là dedans, quelque chose au delà du thriller, au delà du bien et du mal, au delà du "tu ne tueras point", au delà de "l'inévitable scène du sauvetage d'un enfant". Il suffit de comparer les différents points de vue pour voir que chacun, en positif ou en négatif, voit des choses différentes. Pourquoi écrire des dizaines, des centaines de lignes sur un film qui serait si basique ? L'humanisme militant de Spielberg serait-il une tare insurmontable ? A tout prendre, je préfère les réactions de rejet global, ceux qui se sont ennuyés, endormis, qui n'adhérent pas au discours, qui ne partagent pas le regard. Personnellement je n'aime pas le cinéma de Michael Hanneke, ni en gros, ni en détail, je ne partage pas sa vison de l'humanité. Je n'éprouve donc pas vraiment le besoin d'en parler. J'évite aussi soigneusement ses films. Je comprends donc mal ceux qui arrêtent Spielberg à Jaws et continuent, trente ans après, à aller voir ses films. Maso, non ?

Bonus : un entretien avec le réalisateur sur le site de Télérama

07:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2006

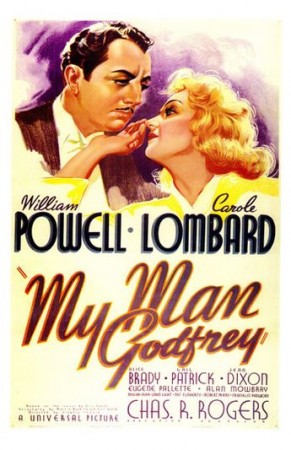

Premier film en salle de l'année

18:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affiches, comédie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/12/2005

Le roi

Je vais garder tout mon calme. Je vais aborder ce film sans à-priori. Si je me décide à aller le voir, ce sera l'esprit ouvert et le corps décontracté. Je pense donc attendre un peu mais il y a quelques réflexions que je préfère faire avant. Pour exorciser, on dira. D'une façon assez générale, je n'ai rien contre les nouvelles versions, les « remakes »; Ford, Hawks, Hitchcock en ont fait avec des résultats parfois estimables. Always de Steven Spielberg est un remake tout en étant l'un des films les plus intimes de son auteur. Rien de choquant à ce qu'un réalisateur donne sa vision d'une histoire déjà portée à l'écran, par un autre. Là où je tique, c'est quand la mise en chantier d'une nouvelle version répond à des besoins purement économiques ou traduit un manque d'imagination, une trouille d'actionnaire devant l'invention et l'imagination, la recherche ou le risque artistique. C'est l'attitude hollywoodienne moderne de base, enfoncée dans une impasse faite de remakes, suites et adaptations minables de séries télévisées. Cela conduit par exemple à l'édulcoration récente de classiques du cinéma indépendant fantastique (Massacre à la tronçonneuse, Zombie, Assaut...).

Là où je tique aussi, et ou peut me saisir un bref moment d'énervement, c'est quand la mise en chantier d'une nouvelle version se fait prétentieuse et entend « moderniser », « dépoussiérer », « donner un coup de jeune » à la version précédente. C'est en particulier l'argument le plus pénible des tenants du tout numérique. C'est en numérique, donc c'est mieux, forcément. Argument minable d'esprits bornés qui confondent comme le chantait Brel « l'érotisme et la gymnastique ». Symbolique est le tripatouillage des trois premiers Star Wars au nom de la Nouvelle Perfection Numérique. On réactive les mythes d'hier ou d'avant-hier en pensant retrouver leur éventuelle magie via ce que j'appelle le syndrome de monsieur plus. Plus de figurants (digitaux), plus de vaisseaux spatiaux, des gouffres plus profonds, des châteaux plus hauts, des monstres plus gigantesques. Assez ! Assez d'armées d'ici jusque là bas. Assez de fleuves de cafards. Assez de héros en varappe sur le dos d'éléphants de dix mètres. Et assez d'avenues new-yorkaises des années trente avec des voitures comme si on y était.

Ce sont ces quelques plans dans les bandes annonces du King-Kong de Peter Jackson qui me font craindre le pire. Là où Ernest B.Schoedsack et Merian C.Cooper ne montrent de New York qu'un coin de rue et un café, Jackson y va de son avenue interminable et bondée. Là ou il y avait un tyrannosaure, on en retrouve trois. Là ou l'histoire était racontée en un peu plus d'une heure trente, il en faut le double à l'australien. Comment imaginer qu'il tiendra le rythme ? Bon, j'ai dit que je ne m'énervais pas. Jackson dit qu'il adorait l'original. Moi aussi, et alors ? Il paraît qu'il respecte l'histoire, très bien, alors, comme pour le Psychose de Gus Van Sandt, à quoi ça sert ? L'original étant un classique parfait, à quoi bon le refaire quasiment à l'identique. Jeux de couleurs (voir chez Sandrine) pour Van Sandt, effets numériques « époustouflants » pour Jackson. Tout cela ne me convainc pas. Je préfère, et de loin, l'attitude d'un Tarantino qui brode sur les oeuvres qu'il admire ses propres histoires. Ou encore l'hommage de Spielberg à King Kong et à Hatari dans Le Monde Perdu pour rester dans le registre grosses bêtes et bien que le film ne soit pas terrible.

Il y a en ce moment un très beau film à voir. Une grande oeuvre épique sans presque aucun effet spécial numérique. Un film ou chaque figurant, chaque cheval pèse son poids de chair et d'os. Où chaque pierre de chaque château est une pierre véritable. Ce film pourtant ne se refuse ni les grands combats, ni les grands sentiments. Ce film est aussi un hommage à un grand classique du cinéma, mais c'est aussi une oeuvre à part entière et un délice de mise en scène. Ce film, c'est Seven Swords de Tsui Hark. Respect.

19:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : remake, King Kong, Peter Jackson, Tsui Hark | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/12/2005

Le roi, c'est moi

08:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : King Kong, fantastique, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/12/2005

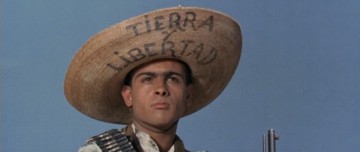

Ouais !

09:20 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Giulio Questi, western, Tomas Milian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/12/2005

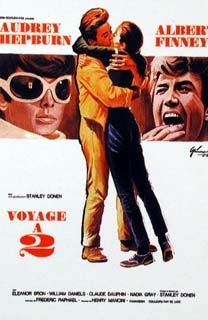

Two For The road - bande image

08:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Blake Edwards, Audrey Hepburn, Albert Finnay, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2005

Two For The Road - texte

Il y a quelques mois, nous avions eu un échange avec Ludovic à propos du couple dans le cinéma. Coïncidence comme je les aime, moins de quinze jours après, je découvre Voyage à Deux à l'occasion de la rétrospective Stanley Donen organisée par la Cinémathèque de Nice. Et je tombe amoureux du film. J'en ai revu un bon morceau lors de sa diffusion sur ARTE, dans le cadre d'un cycle consacré à Audrey Hepburn. J'étais dans un hôtel à Rennes, en déplacement, et je suis immédiatement retombé sous le charme.

A l'image de ces voitures délicieuses aujourd'hui qui s'entrecroisent sur l'écran, Donen fait s'entrecroiser les temps et les sentiments du couple formé par Joanna (Audrey Hepburn) et Mark (Albert Finney). Trois voyages en terre de France, la vie à deux comme un voyage, ce film m'aurait sûrement ennuyé à quinze ans. Aujourd'hui je le trouve irrésistible. Si juste dans sa façon de saisir les petits mouvements, les petits moments qui forment le quotidien épique d'un couple. Le film est à fois une histoire simple et une grande aventure. Une plongée dans le couple aussi intense que chez Bergman ou Rossellini. L'exploration de ce qui fait que « ça colle » comme le dit Maureen O'Hara chez Ford. « L'amour au travail » comme le concevait Hichcock.

Je suis là.

Tu m'humilie... Tu m'humilie et puis tu me dis : « je suis là ».

Oui !

La force irrésitible entre deux êtres. La force de l'évidence. Une très belle idée : Mark n'a jamais son passeport avec lui. C'est toujours sa femme qui le lui retrouve. Elle sait. Il lui faut Joanna pour savoir qui il est. Quel homme il est. Et elle a besoin de lui comme de l'air qu'elle respire. Sans lui elle s'étiole. Elle a besoin de lui pour se sentir vivante.

Autre chose de si vrai : les coups de soleils et les moustiques. Quand c'est joué par quelqu'un comme Hepburn, ça fonctionne à un point incroyable parce que c'est trivial, mais que ça ne peut pas l'être. Un peu le même coup de génie que quand c'est John Wayne qui accepte de faire rentrer dans sa famille sa nièce enlevée par les peaux-rouges. Que ce soit Wayne donne une crédibilité inédite à l'acte.

Voyage à deux sort en DVD pour les fêtes.

Un article passionnant en anglais avec de nombreuses informations sur le site d'Audrey Hepburn

22:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Blake Edwards, Audrey Hepburn, Albert Finnay | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2005

Quien Sabe ? - Partie 2

El Chuncho est donc un bandit mexicain qui attaque les trains pour voler des armes qu'il revend au général Elias, héros révolutionnaire du moment. Au cours d'une attaque, il rencontre Bill Tate, jeune américain tiré à quatre épingles qui manoeuvre habilement pour intégrer la bande. On comprend vite que son objectif est d'approcher le fameux général. Arrivé à ce point, si vous n'avez pas vu le film et tenez à conserver le suspense, je vous déconseille de continuer. Bon. Le film fonctionne parce que son enjeu se déplace de cette intrigue somme toute banale sur l'étrange relation qui va se nouer entre Chuncho et Tate.

Le mexicain se prend d'une amitié brut de décoffrage pour le jeune et pâle gringo qu'il surnomme affectueusement « El Niňo », le gamin. Un gamin qui semble décalé et vulnérable au sein de cette humanité hirsute et débraillée. Mais d'entrée, Damiani nous montre un homme décidé, d'une arrogance tranquille, capable de tuer avec le plus grand sang froid et d'une intelligence redoutable dans la manipulation. Chuncho, lui, est frustre. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal avec les mots qu'il semble toujours découvrir. Il s'emballe pour un oui, pour un non, mais son amitié pour Tate est entière et il ira jusqu'à tuer l'un de ses compagnons pour défendre El Niňo. Il est d'ailleurs le premier surpris de la violence du sentiment qu'il éprouve. Sous entendus homosexuels penseront certains. L'intelligence de Damiani et de Solinas est d'entretenir le doute tout en exploitant les pistes parallèles. Ainsi Tate est réfractaire aux charmes d'Adelita (sensuelle Martine Beswick) mais on ne sait jamais si c'est par goût sexuel ou par souci d'efficacité dans sa mission. Il y a aussi la belle scène, vers la fin, où Chuncho explore le sac de l'américain, scène à la fois troublante quand Chuncho découvre les objets de toilette et complètement intégrée dans l'intrigue par la révélation finale de la fouille. Lou Castel, qui venait de faire Les Poings Dans Les Poches de Marco Bellocchio, prête à Tate son physique délicat et joue habilement entre froideur et ambiguïté.

Dans le même temps, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des sentiments réels de Tate pour Chuncho. Même s’il le manipule sans états d’âme et qu’il va jusqu’au bout de son mensonge, on le sent plusieurs fois ébranlé par cette sincérité qui émane du mexicain. Il comprend mal que Chuncho lui sauve par deux fois la vie, la première fois dans l’hacienda contre ses propres hommes et la seconde fois quand il refuse de l’abandonner en pleine crise de malaria. C’est peut être ces gestes qui l’amènent à l’étonnant retournement final lorsque Tate se révèle avoir « joué franc jeu » avec Chuncho et, après lui avoir remis sa part de la prime pour l’assassinat d’Elias, veut l’emmener aux Etats-Unis. Là ou il fait une erreur qui va se révéler fatale, c’est qu’il plaque sur le mexicain, homme de groupe et de bande, son schéma individualiste d’américain. Lorsqu’il passe, arrogant et raciste, devant le groupe de péons qui fait la queue au guichet de la gare, il amène Chuncho, bien qu’incapable d’analyser ce qui se passe alors, à se rendre compte d’une différence essentielle entre lui et le jeune homme. « Quien sabe ? » Chuncho se retrouve lui-même, refuse de suivre Tate, l’abat et découvre enfin la véritable nature des pulsions des révolutionnaires, lui qui n'en était que la caricature.

Contrairement aux dispositifs des autres films du même genre, ce n’est pas l’étranger qui donne des leçons de révolution au péon (Le Mercenaire, Companeros, Il Etait une Fois la Révolution), ni l’étranger qui prend conscience de la justesse de la « cause » (dans les films américains souvent) mais le péon qui prend conscience par lui-même de la façon dont on l’utilise. Ces révélations douloureuses passent admirablement dans le jeu de Gian Maria Volonte, tour à tour hâbleur, excessif, contrarié, anéantit, abrutit, conquérant et, in fine, libéré. A l’image de ce personnage plus complexe qu’il n’en a l’air le film, malgré des sympathies évidentes, développe un discours nuancé alternant scènes d’actions, scènes presque bouffonnes (comme celle ou un soldat tire les moustaches de Chuncho) et scènes plus tragiques. Ainsi la complexe attaque de train du début se conclut par l’exécution sommaire des soldats survivants sur une musique poignante de Luis Bacalov. Là, Damiani se place du point de vue des femmes de ces soldats, présentes dans le train. Et l’on se rappelle les avoir vus ensembles lors des premiers plans, l’un avec sa guitare, l’autre en train de coudre. Et ces simples figurants acquièrent une dimension humaine qui rend insupportable leur exécution froide.

Alternativement la mise en scène met en avant la violence faite aux hommes, quel que soit le côté pour lequel ils combattent. Il y a de très belles idées comme lorsque le propriétaire terrien donne sa montre à son domestique avant d’aller se faire fusiller et lui dit : « Contento, no ? ». A l’exception de la pirouette finale, Damiani est proche de Léone qui dénoncera cinq ans plus tard les contradictions de la révolution et l’engrenage absurde de la violence. La plupart des personnages du film en font un usage immodéré et motivé par le pouvoir ou l’argent. Il est d’ailleurs significatif que le seul personnage qui se conduise de façon désintéressée soit un illuminé, « El Santo », joué avec sa sobriété habituelle par Klaus Kinsky (je me moque, j’aime beaucoup son jeu un peu barré). Proche mais quand même. Damiani (comme Solinas) est engagé, Léone est plutôt moraliste. Alors politique certainement, Quien Sabe est le bel exemple d’un cinéma capable d’intégrer la réflexion à l’action. Un cinéma capable de prendre parti et de le faire par la seule force de ses images.

Trois autres avis : Plume Noire, Pierrot et dvd Toile.

18:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Damiano Damiani, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/11/2005

Des images pour une révolution- Partie 2

00:20 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Damiano Damiani, western, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2005

Quien Sabe ? - Partie 1

« Quien Sabe ? » (Qui sait ?), c'est la réponse lancée par El Chuncho à Bill « El Niňo » Tate qui lui demande pourquoi il doit le tuer. « Il doit y avoir un pourquoi ! ». « Quien Sabe ? ». Et Chuncho abat Tate sur la plateforme du train qui le ramène aux États Unis.

Quien Sabe est le premier western de Damiano Damiani, réalisé en 1966 sur un scénario de Salvatore Laurani adapté par Franco Solinas. Mais c'est un peu plus qu'un western : un film d'aventure politique situé dans le Mexique révolutionnaire des années 1910-1915. En cela, il est le film matrice de ce que l'on appelle le western Zapata, une forme particulière du genre qui trouve dans les révolutions mexicaines un prétexte à des aventures exotiques hautes en couleurs et propices aux réflexions sur les rapports nord-sud. Prétexte aussi, dans le contexte des bouillonnantes années 65-70 à des discours très engagés, notamment à la critique de l'interventionnisme des États Unis au Vietnam comme en Amérique du Sud.

Ne nous y trompons pas, le cinéma américain lui même, et le premier, a été fasciné par ces terres et ces époques troublées. De Viva Villa de Jack Conway et Howard Hawks à La Horde Sauvage de Sam Peckinpah en passant par Bandido Caballero de Richard Fleischer, Vera Cruz de Robert Aldrich ou Les Professionnels de Richard Brooks, on retrouve les éléments clefs du genre : américains désabusés ou idéalistes engagés au côtés des révolutionnaires, présence de troupes étrangères, intrigues politiques, armements modernes (ah, le fétichisme des mitrailleuses !) et réflexions sur le néo-colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme et la révolution. Mais, grandes figures historiques mises à part (comme dans Viva Zapata d'Elia Kazan), le personnage principal est un américain bon teint, incarné par d'aussi fortes personnalités que Robert Mitchum, Gary Cooper ou Burt Lancaster.

Quien Sabe et le western italien à sa suite vont changer le point de vue. Son héros, c'est le mexicain, et pas un grosse tête, non, plutôt un bandido de base, un péon frustre, un révolutionnaire de proximité. Incarné par Gian Maria Volonte (Chuncho), Tomas Milian (Cucillo, Tepepa) ou Rod Steiger (Juan), ce nouveau héros répond d'abord à des considérations pratiques. Les acteurs et figurants italiens et espagnols (voire cubains comme Milian) sont bien plus crédibles en sud-américains qu'en yankees. Il suffit de voir les incroyables galeries de visages proposées par ces films tournés à Almeria ou Rome pour se convaincre de la justesse de ce choix. Le discours suit. En inversant le point de vue, les auteurs italiens éliminent les angoisses existentielles, les remords nostalgiques et les mauvaises consciences désabusées qui traversent le Rio Grande. La révolution reprend chair et sang. Elle expose ses véritables enjeux : la terre, le travail, le pain, la dignité, la justice... l'émancipation d'un peuple. Elle cesse d'être une sorte d'idéal romantique et désincarné comme le fait violemment remarquer Juan à Sean dans une mémorable sortie de Il Etait Une Fois La Révolution de Sergio Leone. Elle redevient l'expression violente de revendications sociales et politiques et le films ne font l'impasse ni sur ses contradictions, ni sur ses injustices, ni sur sa violence qu'elle soit exercée par les révolutionnaires ou par les forces de la répression.

Le western est un genre éminemment cinématographique en ce qu'il permet tous les récits, toutes les paraboles. Les italiens ont vite compris comment utiliser la forme particulière du western Zapata pour toucher un large public populaire avec un discours très engagé. C'est ce qui a séduit Franco Solinas quand il a travaillé sur Quien Sabe. Scénariste très à gauche, Solinas écrira d'autres films plus directement politiques comme Queimada de Gillo Pontecorvo ou Etat de Siège de Costa Gavras. Point commun, une étude très critique de la politique américaine dans les pays du sud. On pensera au Chili, à l'Uruguay ou au Vietnam de l'époque mais la grille de lecture peut s'appliquer sans trop de problèmes à la récente intervention en Irak. Solinas appréciera le résultat et récidivera avec le même schéma sur les scénarios de Tepepa de Giulio Petroni et Le Mercenaire, admirable, de Sergio Corbucci. Avec le recul, Quien Sabe, habillé des habits de lumière du western à grand spectacle a bien mieux vieilli que d'autres films plus didactiques, trop centrés sur une situation particulière.

(A suivre)

13:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Damiano Damiani, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/11/2005

Ce n'est pas trop tôt

13:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, Sam Peckinpah | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/11/2005

Let's go home

20:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, western, John Wayne, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/10/2005

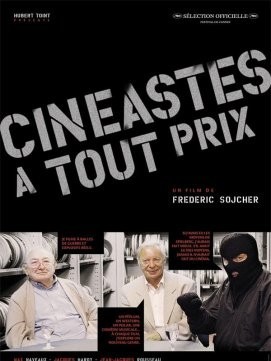

Cinéastes à tout prix

Un projectionniste, (Max Naveaux), un professeur de Lycée (Jacques Hardy) et un ouvrier maçon (Jean-Jacques Rousseau, c'est son vrai nom) tournent en Belgique des longs métrages, sans moyens. Leurs équipes et leurs acteurs sont non professionnels. Ils rendent le réel délirant. Leurs films sont stupéfiants.

Celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir pour les Rencontres. J'ai découvert ce film lors d'une soirée mémorable à Cannes en 2004. Benoît Poelvoorde, alors membre du jury et qui avait soutenu le film, était venu en traînant Tsui Hark avec lui. Les trois cinéastes du dimanche étaient là avec leur « biographe ». Ce fut un joli moment, drôle et émouvant.

Je ne pouvais pas manquer un film avec un titre pareil, me reconnaissant largement dans cette formulation. Réunir un groupe de copains, emprunter du matériel à droite et à gauche. Tourner en pleine liberté, sans règle ni contrainte. Essayer de retrouver le cinéma que l’on aime avec ses maigres moyens. Nous avons tous connu ces situations, partagé la même passion, celle qui n’a pas la patience d’attendre les aides hypothétiques de la Région ou du CNC. Frédéric Sojcher a fait son film sur trois de ces cinglés de cinéma, trois portraits de réalisateurs belges qui ont valeur universelle. Jacques Hardy, Max Naveau et Jean-Jacques Rousseau ont voué leur vie, leur temps et leur argent à construire des œuvres improbables, ignorées du public, mais qui leur sont aussi indispensables que de respirer.

Sojcher approche ses réalisateurs comme de véritables professionnels, évitant le principal écueil : la moquerie. Si les premiers extraits et certaines déclarations font sourire (Ah !, le travelling « à la Kubrick »), leur foi et leur ténacité forcent le respect et mettent le spectateur dans la poche des lascars.

Jean-Jacques Rousseau : " Si j'avais eu les moyens de Spielberg, j'aurais fait mieux. S'il avait eu mes moyens, jamais il n'aurait fait du cinéma. "

Le film arrive à cerner le soupçon de grandeur qui habite l’artiste le plus modeste, quelque chose de profondément humain. La réalisation d’un rêve qui a à voir avec l’enfance. Lorsque l’on suit le casting sauvage de Rousseau sur un marché, on rit beaucoup, mais la sincérité, l’énergie et les réactions des acteurs potentiels emballent. On pense au quart d’heure de célébrité qu’Andy Warhol promet à chacun. On se souvient aussi de la façon dont choisissaient leurs acteurs Fellini, Welles, Léone ou encore Bresson. La même envie de filmer un être humain, le même désir d’un visage, d’un corps, la même idée d’un cinéaste. Le reste est une question de talent et de moyens. De même quand Max Naveaux explique : " Je filme à balles de guerre et explosifs réels ", qu’il nous montre le matériel qui lui permettait de développer et monter ses films chez lui, on se rappelle l’essence artisanale de cet art. Un brin inconscient Max, mais tellement exigeant.

Jacques Hardy : " Un péplum, un western, un polar, une comédie musicale¿ A chaque film, j'explore un nouveau genre. "

L’amateur est étymologiquement « celui qui aime ». Il faut découvrir les trois amateurs de Frédéric Sojcher et vous ne regretterez pas d’avoir fait leur connaissance. Si vous êtes sur Nice, ce sera la mercredi 26 octobre à 21h30, Théâtre Trimages.

11:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, Frédéric Sojcher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/09/2005

L'Ile aux fleurs

L'Ile aux Fleurs, film brésilien de Jorge Furtado, est un petit bijou du court métrage "que tous ceux qui l'on vu disent hallucinant" comme le chantait Brassens.. Si l'on devait montrer un film qui illustre le format court et montre tout ce qu'il peut être, L'Ile aux Fleurs serait un candidat parfait. C'est une fable, un pamphlet, une prouesse technique et une réussite artistique. C'est un modèle de narration et de clarté, un film moderne et intemporel.

L'Ile aux Fleurs dure 12 minutes parfaitement équilibrées. le film est inimaginable en long métrage. Il explose le cadre du documentaire auquel on le rattache souvent abusivement, utilisant l'animation, la photographie fixe, le collage, la fiction et l'image d'archive. le texte est brillant, partant d'une tomate pour englober l'humanité. Le film est irracontable car totalement cinématographique, précurseur (1989) car le récit progresse à la manière d'une exploration sur Internet, de lien en lien, de plus en vite, de plus en plus fort jusqu'au vertige.

L'Ile aux Fleurs est enfin une émotion brute, loin des dicours moralisateurs, des mauvaises consciences, des colères impuissantes, la force des images, la puissance des mots et la douceur de la voix composent un cri d'Humanité.

Pour les spectateurs niçois, une projection le 22 septembre organisée par l'association Héliotrope au Théatre de la Photographie et de l'Image.

Pour en savoir plus : un très beau texte et tous les détails (en portugais).

06:55 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2005

Parfum d'enfance

Je dirais même plus, ce film m'a l'air bien.

15:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Bruno Podalydes, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |