10/01/2008

Un aveugle les guidera

Le risque, avec les films cultes estampillé tels, c'est celui de la déception. Il est d'autant plus grand que ce qui était un signe de reconnaissance entre amateurs véritables est devenu, en notre époque de recyclage effréné, un banal argument de vente. J'avais donc une petite appréhension à découvrir Blindman, western réalisé en 1971 par Ferdinando Baldi à la réputation culte bien établie. Homme de peu de foi ! Non seulement le film est à la hauteur mais il est surprenant et, mieux, là où je ne l'attendais pas.

Baldi et Tony Anthony, son acteur mais aussi producteur et scénariste, se sont lointainement inspiré du classique Westward the women (Convoi de femmes – 1951) de William A. Wellman dans lequel Robert Taylor escortait de robustes pionnières à travers l'ouest. Ils y ont greffé le mythe japonais de Zatoichi, le sabreur-masseur aveugle dont les films très populaires joués par Shintaro Katsu sortaient à l'époque (nous devons son ultime avatar à Takeshi Kitano en 2003). Blindman est donc un pistoléro aveugle mais néanmoins redoutable, chargé de livrer (c'est le mot de la situation) 50 femmes à un camp de mineurs. Doublé par son associé, il apprend que sa précieuse cargaison a été revendue au bandit mexicain Domingo qui l'a promise à un général local. Après avoir réglé son contentieux avec l'ex-associé à coup de dynamite, Blindman prend la route de la frontière avec une carte en relief et une solide idée fixe : « Je veux mes 50 femmes, j'ai un contrat ».

Sur ces bases déjà fort improbables, Baldi et Anthony, aidés de Pièro Ancisi, Vincenzo Cerami et Lloyd Battista (qui joue Domingo également) rajoutent deux éléments inattendus venus de la contre culture de ces années folles : le film de femmes en prison ou WIP (Women In Prison) avec son lot d'érotisme salace (sévices, viols, scène de douche et gardienne sadique, rien ne manque au cahier des charges), et la présence de Ringo Starr, ex-Beatles fraîchement séparé en voie de reconversion dans le nanar, cantonné ici à un solide second rôle mais dont l'image est déterminante pour l'image disons rock-and-roll du film.

Avec tout cela, on pouvait s'attendre soit à une oeuvre hallucinée façon El Topo de Jodorowski, soit à un salmigondi grotesque. Ferdinando Baldi se montre plus malin et surprend par une mise en scène classique et classieuse. Une folie maîtrisée. Cinémascope majestueux, soin des cadrages, amples mouvements d'appareils, montage sophistiqué et vif de Roberto Perpignani (qui a travaillé avec Bellocchio, Bertolucci et beaucoup avec les frères Taviani), superbe photographie western de Riccardo Pallottini (Tempo di massacro de Fulci), il n'y a pas de rupture avec le travail de Baldi sur Texas Addio et Il pistolero dell'Ave Maria, deux films de belle facture. Pour Blindman, on sent un budget confortable et l'argent, avec générosité, est mis sur l'écran. Et dans cet écrin de style, Baldi lâche des démons hirsutes et rigolards.

Le Blindman, en premier lieu est une version clochardisée de l'homme sans nom de Sergio Léone. Tony Anthony, au charisme relatif, accentue son personnage de « l'étranger » qu'il a interprété dans trois précédents films de Luigi Vanzi. En haillons, le visage poupon, l'expression tête à claque, il porte le chapeau le plus atroce de l'histoire du western. Et il y tient. La panoplie se complète d'un fusil à baïonnette utilisé comme canne blanche et d'un cheval d'aveugle façon Jolly Jumper qui donne lieu à quelques gags gentils. A l'imitation d'Eastwood, Anthony aime les fines saillies. A plusieurs reprises, il prend la pose et la caméra de Baldi s'approche. Mais l'humour de Blindman laisse perplexe et j'en suis encore à me demander si cela participe du second degré ambiant ou s'il cherche vraiment à être drôle. Quoiqu'il en soit, sa détermination à récupérer ses femmes sidère. Une idée fixe comme celles du héros de Texas addio (Je te ramènerais vivant au Texas) ou de l'héroïne de Little Rita nel West (Détruire tout l'or du monde). Une constante chez Baldi ? Vite, un brevet d'auteur ! Disons que c'est surtout un excellent moteur pour l'action.

Blindman n'a pas le monopole des idées fixes. Tous les personnages ont leur obsession et la suivent jusqu'à l'absurde. Domingo (joué par Lloyd Battista donc) est un bandido motivé par l'amour qu'il porte à sa famille, son frère Candy (joué par Ringo Starr donc) et sa soeur Dolce Mama (jouée par la belle actrice polonaise Magda Konopka vue en peaux de bête dans la préhistoire façon Hammer). Il leur passe tout, les frasques du frérot en particulier. Le reste est quantité négligeable. Il rudoie ses hommes, extermine l'armée mexicaine et tient la cargaison féminine pour autant de têtes de bétail. En bon homme du sud, Il a le sens des convenances et l'honneur chatouilleux. La mort de son frère lui fera perdre tout contrôle. Candy, lui est motivé par la blondeur de Pilar, seul personnage féminin avec Dolce Mama a avoir un minimum d'épaisseur. Il en est fou, elle non. Classique. Ringo Starr la joue entre deux et plutôt bien, mélange de romantisme (I wanna hold your hand) et de violence (I like to turn you on) qui l'amènera, pour la séduire à l'enlever, la violer et plus tard à tuer son père. Ça ne lui portera pas bonheur. Mais quand on a quelqu'un dans la peau...

Dolce Mama, elle, suit donc ses pulsions sadiques et mène ses filles à la baguette non sans gourmandise, elle développe une aversion totale pour Blindman qui culminera lors d'un combat sans merci à l'érotisme trouble. Le général, joué dans la tradition de truculence par Ralph Baldassarre (j'aime sa façon de se repeigner et sa dent en moins), et ses hommes sont de leur côté de sacrés obsédés. Il faut voir avec quelle lubricité ils se jettent sur les femmes promises. Le général, rescapé, sera le seul personnage à conserver un peu de bon sens. Sans doute un effet de sa terrible expérience. Les hommes de Domingo eux, anticipent comme l'on remarqué certains chroniqueurs estimables, sur les affreux de Mad Max de George Miller, mais plus proche dans leur façon de se conduire avec la gent féminine, ils anticipent aussi les hommes du Zardoz de John Boorman et leurs chasses à la femme à courre. Là encore, il faut noter la jouissance qui se lit sur les visages lors du massacre des militaires. Faut qu'ça saigne comme chantait Boris Vian. Inutile de chercher de la cohérence dans cette humanité déchaînée, ni le moindre bout de morale. Seule compte l'action échevelée qui emplit le cadre et les visions d'une fascinante beauté. Puisque nous sommes dans un film italien, je risque le mot : dantesque.

Ainsi la tentative d'évasion des femmes lancées en chemises blanches dans une course désespérée en plein désert. Rejointes par la bande de Domingo, elles sont traquées, troussées, tirées comme des lapins, roulées dans les dunes en une succession de tableaux bestiaux. C'est l'un des sommets du film et peut être son passage le plus radical. Ainsi la très belle séquence de l'enterrement de Candy, au cours de laquelle Domingo force Pilar à épouser le cadavre. Procession très espagnole, clochettes et costumes incroyables, le film atteint ici à une véritable poésie surréaliste avec une atmosphère et une composition à la Bunuel. Il faudrait encore mentionner le finale dans un vaste et improbable cimetière au milieu de nulle part, la scène de la douche collective, le massacre de l'armée. Baldi arrive à traiter ces séquences en ne dissimulant rien mais sans se vautrer dans la complaisance. Son montage vif, chorégraphié, joue avec notre voyeurisme sans que ça devienne gênant.

A un moment, Blindman libère les 50 femmes. Après leur avoir accordé 30 secondes de vengeance sur Dolce Mama, il attache celle-ci à un poteau dans la cour de l'hacienda. Puis, suite à un échange peu amène, il lui arrache sa robe. Quand Domingo et ses hommes la trouvent là, liée nue, Domingo a cette réplique sublime à ses hommes : « Fermez les yeux, fils de chiens lubriques ». Or Baldi a l'élégance de filmer tout ceci de très loin, de très haut depuis une improbable tour. Du coup, l'injonction de Domingo s'applique aussi au spectateur qui écarquille les yeux pour distinguer les courbes de la belle polonaise. Il désamorce ainsi notre désir (en nous tenant à distance) tout en l'excitant (notre imagination travaille la situation). J'aime beaucoup cette façon de procéder.

Pur objet de plaisir comme seuls savent l'être les véritables films de genre, Blindman est une ode aux pulsions, un poème de sexe, d'humour noir et de violence, une sorte de western punk ricanant. Il est de ces films qui poussent à bout la logique d'un genre et posent une borne là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Un film culte, oui.

Deux mots pour finir sur la musique de Stelvio Cipriani. Elle est tout à fait dans l'esprit du film, mélange de passages classiques, calmes et presque romantiques, avec un thème principal échevelé mêlant sitar, batterie, guitare électrique, clochettes et puis des cris, des halètements, des choeurs de bacchanale.

Le film sur Dollari Rosso (avec la B.O.)

Le film par Breccio et avec « A quoi ça sert une armée mexicaine, à part se faire décimer à la mitrailleuse ? », le film par Tepepa

Le film sur Psychovision

Le film sur Sense of view (en allemand)

Affiche et photographies d'exploitation sur Devil Dead

Encore de belles photographies ICI (faut fouiller un peu) et ICI

Photographies : capture DVD Alan Young

Pour ceux qui en ont l'eau à la bouche, un DVD est annoncé chez Wild Side mais il existe plusieurs éditions européennes. Je me suis procuré le DVD italien qui propose une version très correcte à un prix très raisonnable.

10:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ferdinando Baldi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/11/2007

Baldi addio

Ferdinando Baldi vient de disparaître. Nous lui devons Texas addio avec Franco Nero, Preparati la bara ! avec Terence Hill sérieux, Blindman, le délirant pistoléro aveugle avec Tony Anthony et Ringo Starr qu'un éditeur DVD serait bien avisé de sortir chez nous, l'ultime western italien en relief, Comin' at ya, toujours avec Anthony et Victoria Abril, et puis Il pistolero dell'Ave Maria dont Breccio dit tant de bien. Entre autres... et puis ceci :

23:30 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ferdinando Baldi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/10/2007

Des voies différentes

Contribution au Double bill blog-a-thon

Si l'on considère les filmographies de l'ensemble des réalisateurs italiens qui ont œuvré dans le cinéma de genre, on constate une similitude dans leurs passages successifs par le genre dominant du moment. Sur la trentaine d'années fastes de la fin des années 50 à l'orée des années 80, on peut découper des périodes assez précises durant lesquelles ont régné tour à tour la comédie, le western, le péplum, le film d'espionnage, le giallo, le film policier, le film coquin, le film politique, le film d'horreur et l'anticipation. Bon gré, mal gré, aucun réalisateur n'y a échappé. Un réalisateur du calibre de Sergio Léone a commencé par le péplum avant de se révéler dans le western pour finir producteur de deux westerns parodiques post-Trinita (on mettra de côté son ultime opus qui sort du cadre de notre champ d'étude).

On voit les limites d'un système qui amène un homme du talent de Enzo G. Castellari à commettre I nuovi barbari (Les nouveaux barbares – 1982). D'un autre côté, ce mouvement permet aux plus doués de se révéler au sein d'un genre, après un échec dans un autre, et de rendre éventuellement passionnantes leurs incursions dans des genres voisins. En évitant le cloisonnement, on ouvre des possibilités qui parfois se transforment, et parfois non. C'est la vie.

Illustration avec deux approches du western par deux réalisateurs passés à la postérité à travers leurs films fantastiques et horrifiques : Mario Bava et Lucio Fulci.

Directeur de la photographie à l'origine, Mario Bava a eu une influence majeure sur le cinéma fantastique, en matière d'éclairages, d'érotisme et de tueurs en gants noirs. Son utilisation de la couleur de façon inédite et baroque, son goût du macabre, sa façon de faire naître la peur, ont marqué durablement le genre et ont définit des règles suivies par Dario Argento, Antonio Margheriti et... Lucio Fulci. Ses incursions dans le peplum et la comédie psychédélique d'espionnage ont donné de belles réussites.

Son ultime western, Roy Colt e Winchester Jack est un joli navet bien rond. Il paraît que Bava avait trouvé le script de Mario Di Nardo mauvais et qu'il avait espéré sauver le film en le tirant vers la parodie. A l'impossible, nul n'est tenu. Roy Colt e Winchester Jack lorgne à la fois sur Butch Cassidy and the Sundance Kid sortit l'année d'avant avec succès par Georges Roy Hill (Une femme, deux hommes et une musique entraînante) et sur Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand) de Léone dont il démarque la structure autour d'une chasse au trésor. Hélas, le film de Bava enchaîne mollement les péripéties téléphonées, les gags lourdement étirés et laisse cabotiner sans retenue ses acteurs. Les deux héros, Brett Halsey et Charles Southwood rivalisent d'inexpressivité et se tapent dessus régulièrement comme deux collégiens. Le plus redoutable, terrible à en être fascinant, c'est Teodoro Corrà dans le rôle du méchant révérend, un russe socialiste, toujours enrhumé et adepte de la dynamite. Il est tellement caricatural que l'on croirait qu'il sort de l'album de Lucky Luke Le grand duc.

L'ensemble manque terriblement de conviction et en comparaison, les films de la série Trinita sont nettement plus soignés et plus efficaces. Surnagent à ce naufrage la partition gentiment allègre de Pièro Umiliani, les allusions aux films de Léone avec le tueur à la grimace et le paralytique, quelques éclairages et effets où l'on retrouve la patte du maître (la grotte, l'utilisation des branches au premier plan, l'ambiance de la première scène avec ses jolis contre-jour) et puis surtout la pétulance et le regard de braise de la belle Marilù Tolo en indienne sexy qui semble porter sur ses partenaires (et le film) un regard amusé et ironique. Elle force l'un des héros à prendre un bain, tire juste et embobine tout le monde à la fin. Elle a bien raison.

Je suis souvent assez dur avec Lucio Fulci. Je trouve sa série de films horrifiques qui lui ont valu admirateurs et reconnaissance assez surfaits. Complaisants dans la violence graphique (ce n'est rien de l'écrire), ils sont souvent mal construits et Fulci dirige approximativement des comédiens médiocres. Le réalisateur compense ses manques par des scènes choc sadiques, que l'on peut juger gratuites et artificielles à froid. A chaud, elles font leur effet et Fulci a le sens du cadre et de l'ambiance. Une grande partie de son oeuvre est mal connue, occultée par cette période sanglante de 1979 à 1981. Pourtant, il tourne depuis 1959 et compte une soixantaine de réalisations dont plusieurs incursions dans le western. Si I quattro dell'apocalisse (Quatre de l'apocalypse- 1975) n'a pas été fait pour réviser mon jugement (scénario à trous, complaisance dans la violence, viol racoleur pénible), j'avoue mon enthousiasme pour Le colt cantarono la morte et fu... Tempo di massacro (Le temps du massacre), réalisé en 1966, son premier essai dans le genre.

La séquence d'introduction avec son mélange de cavaliers aristocratiques bien mis et de discrets cow-boys a quelque chose de bunuellien. La lumière et les chants d'oiseaux rappellent la première séquences de Belle de Jour. Et son soudain dérapage dans le sadisme. Un homme est sortit d'une cage et les chiens sont lâchés. La chasse commence. La suite comprend une belle idée de mise en scène : l'homme meurt déchiré par les chiens dans le lit d'une rivière et l'on suit son sang emporté par le courant. Celui-ci devient torrent dont le flux accélère et bouillonne aux accents de la chanson de Sergio Endrigo avant de rejoindre un groupe de chercheurs d'or parmi lesquels Tom Corbett joué par Franco Nero. Cette image aquatique permet de relier habilement Corbett à son antagoniste, Jason Scott joué par Nino Castelnuovo (oui, l'amoureux de Deneuve dans Les parapluies de Cherbourg). Par un lien de sang. La force du courant image le caractère irrésistible et violent de la vengeance que va exercer Corbett. Car vengeance il y a, l'un des thèmes piliers du western à l'italienne. Corbett revient au pays pour le retrouver sous la coupe de Scott père, gros propriétaire, tandis que son fiston fait régner la terreur. La famille Corbett a été dépossédée et le frère de Tom, Jeff, joué par Georges Hilton dans un registre qui rappelle le Dude de Dean Martin dans le Rio Bravo de Howard Hawks, s'est abîmé dans l'alcool et l'ironie. Comme on peut s'y attendre, Tom Corbett va remettre tout cela d'aplomb.

Le film ressemble beaucoup à Texas Addio, tourné par Ferdinando Baldi juste avant avec le même Nero. Même thématique de la vengeance, même culture méditerranéenne à base d'histoires familiales (pères indignes, fraternité, bâtards) et de réminiscence des tragédies antiques. Même personnage déterminé et quasi invincible, d'une rigidité d'esprit qui se traduit par son allure. Ici, Tom Corbett porte une veste en peau retournée qui lui fait comme une carapace. Mais le film de Fulci est supérieur en tout point à celui de Baldi qui était déjà pas mal. Il le doit en partie au scénario de Fernando Di Léo, tendu à l'extrême, sans temps morts, jouant habilement sur les deux images du frère : le « mauvais » psychopathe Jason et le « bon » ivrogne Jeff. Tous les deux ont une véritable épaisseur et surprennent tout au long du récit. Quoique sérieusement imbibé, Jeff saura montrer (aux limites du crédible) qu'il n'a rien perdu de son agilité de pistoléro.

Le film ménage aussi un aspect conte avec ce ranch baroque et luxueux (tourné dans la villa Mussolini) que tout le monde connaît mais que nul ne sait trouver, le voyage initiatique avec épreuves, les chasses à l'homme et ces personnages aristocratiques plus proches de Perrault que de Ford. Dernier atout déterminant, le traitement assez radical de la violence. C'est peut être le premier film où Lucio Fulci laisse éclater son goût pour le sadisme et les situations extrêmes. Non que le film soit plus violent au fond que certains Corbucci où Léone, mais il y met une froideur, une distance dans la mise en scène qui font ressortir la cruauté des actes. Le film est célèbre pour la scène quasi surréaliste où Tom, arrivé au ranch des Scott, est fouetté par Jason. Au-delà du motif de la lacération que Fulci reprendra maintes fois, il y a ces spectateurs en costumes blancs, ces chants d'oiseau, les sifflements du fouet et le temps qui se dilate. Tout contribue à rendre la scène glaçante. Mais il faut voir aussi la façon dont Corbett accomplit sa vengeance, tirant dans le dos, tirant à bout portant, impassible, impitoyable, tout aussi glaçant parfois que son bourreau. Il y a chez Fulci fascination maladive de la violence, mais dans ce film encore, il sait garder ses démons à distance.

Et puis, c'est jusqu'ici le film le mieux dirigé de Fulci que j'ai vu. Nero est impeccable, Castelnuovo effrayant à souhait et Georges Hilton... Je commence à bien l'aimer, George Hilton (une opinion contraire ici). Urugayen élevé en Angleterre, il n'est pas terriblement expressif, mais décontracté, il a fait merveille en Sartana, Alleluja, Tresette et en pistoléro quasi parodique pour le premier western d'Enzo G. Castellari, Vado, l'ammazzo e torno(Je vais, je tire et je reviens) en 1967. Il s'est essayé à un registre plus dramatique dans Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre despérados) en 1969 dont je vous avait entretenu ici, avec force louanges. Dans le film qui nous intéresse, il contraste parfaitement avec Franco Nero et je ne peux que le féliciter de s'être mis dans les pas de Dean Martin. Il y a de plus mauvaises références.

Si Mario Bava n'était visiblement pas motivé par ses incursions dans le western, il semble que Lucio Fulci y ait trouvé un terrain pour exprimer enfin des choses en lui profondes. Tempo di massacro est un jalon essentiel du genre et pour moi, si peu sensible à la tripe, son plus beau film.

Roy Colt e Winchester Jack

Le DVD

Sur DVDmaniacs

Tempo di massacro

Photographie : Cinéma strike back

Le film sur le forum western movies

Le film sur Psychovision

Musique, affiche et images sur Spaghettiwestern

Le film sur Shobary's

Le film sur Syu-wa (affiches japonaises et superbes photographies)

07:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : western, blog-a-thon, mario bava, lucio fulci, george hilton, franco nero | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/10/2007

The big Sky (la captive aux yeux clairs)

Je suis tombé dessus en découvrant un autre forum sur le western (uniquement américain) : Passion western US

07:20 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Howard Hawks, western, affiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/08/2007

Puissance de la haine

Voici un film peu connu dont l'histoire est pour moi pleine de zones d'ombres. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte de Julio Buchs est un western italo-espagnol de 1969 dont le titre français est Les quatre désespérados mais que l'on trouve plus aisément de nos jours sous son titre américain A bullet for Sandoval. Comme Quella Sporca Storia nel west, c'est une perle rare de toute beauté, un film enthousiasmant qui mérite quelques paragraphes bien sentis. D'autant que la réussite de l'oeuvre est assez mystérieuse, suite sans doute de conjonctions heureuses, petit miracle du cinéma de genre.

Rien dans le parcours de Julio Buchs ne semble le disposer à la réalisation d'un film de cette force. Espagnol né à Madrid en 1926 et décédé prématurément d'une attaque en 1973, il est le fils du réalisateur José Buchs, guère plus connu, dont la moitié de la carrière date du temps du muet. Julio débute comme assistant de son père sur Aventuras de Don Juan Mairena en 1948, reste assistant tout au long des années 50 et passe à la réalisation en 1962 avec un court métrage documentaire Salto de Castrejón. Il tourne ensuite une dizaine de films, westerns, thrillers, et un film érotique avec nonnes. Il écrit aussi, entre autres, le scénario de L'invincible superman, suite croquignolesque de Superargo avec Ken Wood (Pour se rendre compte, jetez un œil ici). En bref, rien de mémorable à priori, mais il faut toujours se méfier des à-priori. Second élément qui excite la curiosité, la présence de Lucio Fulci comme co-réalisateur du film sur plusieurs sources dont le DVD. Fulci, lui, est quand même très connu mais ni le générique du film, ni les affiches de l'époque ne mentionnent son nom. Et je n'ai rien trouvé sur son site « officiel » ni dans les entretiens qui couvrent sa contribution au western. Quelle a pu être sa participation exacte ? Comme on ne prête qu'aux riches, on peut être tenté de voir la main du tripier chef italien dans la réussite du western de l'obscur espagnol. En 1969, Fulci a déjà réalisé l'excellent Tempo di massacro (Le temps du massacre avec Franco Nero) mais il est encore un touche-à-tout qui n'a pas trouvé sa voie, celle de l'horreur graphique et de l'écharde dans l’œil. A voir le film, je serais bien en peine d'identifier une quelconque touche fulcienne dedans. Au contraire, le traitement des scènes violentes est plein de pudeur. Lors de la scène d'ouverture, sur un champ de bataille dévasté, un maraudeur pille les cadavres. Lorsqu'il va couper un doigt pour récupérer une bague, la caméra panote délicatement de l'autre côté. Fulci n'a jamais eu de ces attentions. Un commentateur d'IMDB pense qu'il a travaillé sur le scénario. Pourquoi alors l'avoir crédité à la réalisation ? Je reste preneur de toute information sur ce mystère capital. Dernier mystère, la copie disponible est trop courte d'une douzaine de minutes. Ceci pourrait expliquer quelques incohérences du scénario mais l'explication des coupes (voir les détails sur cet excellent site), montre qu'il ne manque qu'une intrigue secondaire pas très importante.

Mais revenons au film. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte fonctionne sur le grand thème du western italien : la vengeance. John Warner, joué par Georges Hilton, est un valeureux soldat confédéré qui déserte pour rejoindre en catastrophe sa fiancée mexicaine sur le point d'accoucher. Non content de passer pour un lâche, il est très mal reçu par le père, le riche propriétaire Sandoval, joué avec beaucoup d'intensité par le grand Ernst Borgnine. La jeune femme est morte et Sandoval tient Warner pour responsable. Détestant les « gringos », il le chasse avec son fils nouveau-né. Jouant de malchance, Warner, nettement moins doué que les héros de Three godfathers (Le fils du désert) de Ford, tombe en pleine épidémie de choléra. Chassé de plusieurs endroits par des habitants terrorisés, Warner voit son fils mourir dans ses bras lors d'une scène tout aussi retenue qu'émouvante. Il va poursuivre alors ceux qui lui ont refusé de l'aide et Sandoval de sa haine, aidé par quelques compagnons de hasard, tandis que Sandoval, de son côté, se montre tout aussi acharné à la perte de celui qu'il tient pour le suborneur de sa fille.

On le voit, le film joue sur des motifs de tragédie assez forts et s'attache à la lutte de deux haines mues par un destin qui les dépasse. Il n'y a ni bons ni méchants dans ce film. Si Warner est initialement présenté comme un héros classique, dès le déclenchement de sa vengeance, son caractère impitoyable voire sadique cassent la belle image et plonge le film dans la noirceur. Sandoval, lui, voit sa dureté bornée du début atténuée par son attachement profond à sa famille, à ses fils et à sa fille morte. La scène où il parle à la photographie de la morte est un moment fort du film et une belle prestation de Borgnine, assez fordienne en l'occurrence. Il montre également un certain panache quand il part seul affronter son ennemi. Nous avons donc deux hommes complexes dévorés par leur haine respective et qui ne peuvent que se détruire l'un l'autre. Curieusement, lors du finale, Warner tuera pas directement Sandoval, comme s'il pressentait que la fin de l'un signifie aussi celle de son antagoniste.

Si le film est sombre, l'un des plus sombre de tous les westerns italiens, il est pourtant économe d'effets violents. S'il baigne dans une atmosphère de violence, bien dans le ton du titre original (Ces désespérés qui puent la sueur et la mort) Buchs a tendance à laisser la violence hors champ. Ainsi la scène d'ouverture, ainsi une attaque de ranch qui multiplie des plans rapides des armes sans trop montrer les corps. Ainsi l'assassinat de l'un des fils de Sandoval, objet d'une belle ellipse, rendu pourtant abominable par la façon barbare dont le corps est rendu à son père. Ainsi même le finale, après la mort de Sandoval et un mitraillage classique de l'armée mexicaine, est traité sur un mode quasi abstrait. Il y a bien la scène du seau de lait mais son caractère direct est là pour faire basculer le personnage de Warner. Ceci écrit, Buchs est pourtant très à l'aise avec les scènes d'actions et l'attaque de la grange où se planque la petite troupe de Warner est remarquablement découpée et montée. De même la rencontre finale entre Sandoval et Warner, est pleine d'inventivité, lutte au couteau au dessus des boxes des taureaux dans une immense arène blanche. Buchs a en outre sur ce film un sens certain du spectaculaire et de l'épique, que ce soient les chevauchées de ses anti-héros ou l'utilisation de beaux décors espagnols, les grandes arènes de la fin, la composition du champ de bataille dévasté du début avec un petit côté Goya, les désastres de la guerre.

Ce qui m'a la plus frappé dans le film, ce sont ses liens, conscients ou non, avec les films de Sam Peckinpah, ce qui n'était pas pour me déplaire. Le plus évident, ce sont les similitudes entre la scène finale et celle de The Wild Bunch (La horde sauvage), sortit en 1969. Même disproportions des forces en présence, même baroud d'honneur. Il y a bien sûr l'emploi d'Ernst Borgnine qui faisait partie de la même horde. Il y a aussi ce passage au Mexique d'une bande hétéroclite qui mène une guerre personnelle et qui fait penser au Major Dundee de 1965. Il y a enfin, et c'est le plus troublant, ce Sandoval qui ressemble au El Jefe de Bring me the Head of Alfredo Garcia (Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia) tourné par Peckinpah en 1974. les deux hommes, tout deux gros rancheros mexicains, ont une conception particulière, autoritaire, de la famille et leur volonté de contrôler la vie de leurs filles est la source de la tragédie. J'aime ces connivences secrètes.

Le beau film de Buchs bénéficie en outre d'une belle photographie de Francisco Sempere qui avait signé celle d'Adios gringo de Giorgio Stegani et qui a plusieurs fois travaillé pour le cinéma fantastique. Il y a notamment de belles scènes nocturnes (l'ouverture, l'attaque de la grange). La partition de Gianni Ferrio est très inspirée avec de belles envolées bien dans le style du western italien et des accents (trompettes et choeurs) qui donnent toute leur dimension aux côtés tragiques de l'histoire. Aux côtés de Ernst Borgnine, Georges Hilton trouve un rôle plus tragique que ses prestations habituelles. Il est peut être un peu rigide, peut être pas toujours à l'aise avec un personnage aussi sombre. Il y a quelques beaux seconds rôles, en particulier Alberto de Mendoza dans le rôle de Lucky, le compagnon de désertion fidèle, seul personnage à apporter un peu d'humour avec sa façon de siffloter My darling Clementine au coeur de l'action. Et puis Leo Anchóriz, vu chez Corbucci et Castellari, qui joue un prêtre défroqué rapide de la gâchette. On pourra reprocher (et je le fais) au film quelques problèmes avec le scénario. Ellipses ou non, l'histoire prend parfois des virages brutaux et certains éléments semblent complètement inutiles. Ainsi le sixième compagnon de la bande est-il tué dès son arrivée. D'une façon générale, les rapports entre Warner et ses compagnons auraient pu gagner à être mieux définis. Mais la puissance du thème principal, ce grand mouvement d'autodestruction nourri de haine, balaie ces quelques scories et n'empêchent nullement Quei disperati che puzzano di sudore e di morte d'être l'un des grands westerns italiens, l'un des plus méconnus, l'un des plus urgents à découvrir et à aimer.

Pistes

Chronique en anglais sur Unknown movies

Chronique en anglais sur European film review

Coïncidence magnifique, la chronique de Dollari Rosso sur le même film, annoncée alors que je travaillais à celle-ci. Saludos, hombres.

Affiche : European film review et Carteles.

Le DVD

23:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, julio buchs | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/07/2007

Jeux de mains

15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Giulio Questi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/07/2007

Derniers feux, revoir « Les deux cavaliers »

John Ford Blog-a-thon

Tous les critiques qui se sont penchés sur l'oeuvre de John Ford s'accordent à voir en l'année 1956 et à The searchers (La prisonnière du désert) un tournant dans sa carrière. A partir de là, il y a ceux comme Lindsay Anderson ou Tad Gallagher qui voient son talent décliner et ceux, comme l'équipe des Cahiers du Cinéma ou Bertrand Tavernier, qui le voient au contraire affirmer son style et sa pensée avec encore plus de liberté. Il n'y a guère que The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) qui fait relativement l'unanimité, les uns comme les autres étant sensibles à sa vision morale et sa manière sombre.

Il faut commencer par examiner les faits objectifs. La période 1956/1966 voit la chute du système traditionnel des studios. Une nouvelle génération de metteurs en scène fait son apparition. La télévision étend son empire et son emprise. Les acteurs-stars sont désormais producteurs et imposent leurs volontés. C'est d'ailleurs grâce au soutien loyal de John Wayne, Richard Widmark et James Stewart que Ford pourra monter quelques uns de ses derniers films. The times, they are-a-changin'. Tout ceci, Ford le subit, sans doute sans plaisir mais il n'est pas le seul. Des gens comme Franck Capra, Anthony Mann, Alfred Hitchcock ou même Howard Hawks sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes frustrations. Et puis Ford prend de l'âge, sa vue lui pose des problèmes, son goût pour l'alcool aussi. Contrairement à Hawks qui vieillit mieux que bien, fait de la moto jusqu'à 77 ans et continue de courir les jeunes filles, Ford tient mal le choc physiquement. Luc Moullet, dans l'indispensable Théorie des acteurs raconte les multiples variations que les deux hommes firent dans leurs films autour de la vieillesse et de la décrépitude physique. Est-ce que ces difficultés se retrouvent au niveau des facultés intellectuelles, de l'inspiration, du talent ? Revoir un film comme Two rode together(Les deux cavaliers) tourné en 1961 est une façon de répondre à la question.

Parmi les films jugés faibles de notre homme, celui-ci est particulièrement mal vu. Anderson a l'impression que « Ford a positivement détesté celui-là ». Scott Eyman estime que « Ford semble avoir fait ce film machinalement ». Ford lui même déclare à Peter Bogdanovich qu'il « ne s'est pas amusé du tout ». Seul Harry Carey Jr, dans ses mémoires, se souvient d'un « tournage heureux », mais il était alors alors lui-même dans une mauvaise passe et ce tournage, pour lui, c'était des vacances. Le film avait été proposé au dernier moment à Ford par Harry Cohn, le producteur terrible de la Columbia, qui lui avait demandé de le mettre en scène pour lui rendre service. « Ok,on va le faire ton fichu machin » répondit Ford à priori peu enthousiaste. Pourtant tout le monde a noté que Two rode together, écrit par Franck Nugent qui avait travaillé entre autres sur The quiet man, The searchers et The last Hurrah (La dernière fanfare en 1958), est plein de choses très fordiennes. C'est l'histoire d'un officier de cavalerie intègre, Jim Gary joué décontracté par Richard Widmark, qui convainc un marshal un peu magouilleur, Guthrie McCabe joué avec délectation par James Stewart, de l'accompagner pour rechercher des enfants enlevés par des comanches. Leur quête et ce qu'il advient des « enfants » retrouvés et ramenés chez les blancs constitue le corps du film. Comme dans The searchers, la communauté est déchirée entre son racisme viscéral envers les « sauvages », la notion de souillure (physique et morale), et les sentiments familiaux, le besoin de cohésion du groupe. Contrairement au film précédent, la contradiction ne se résout pas et les effets du retour seront destructeurs. La violence l'emporte. La haine et le désespoir règnent. Certains enlevés préfèrent rester (sagement) chez les comanches, la jeune mexicaine sera rejetée et un jeune garçon sera lynché. Si la jeune femme trouve son salut et l'amour avec McCabe revenu de ses magouilles, le lynchage de l'adolescent est une des scènes les plus dures, la plus tristement violente de l'oeuvre de Ford. Sans hasard, les deux meneurs de la foule sont joués par Harry Carey Jr et Ken Curtis, ignobles, habituellement voués aux rôles de garçons sympathiques. Tout le film baigne dans une atmosphère d'amertume, ploie sous le poids du destin.

La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai globalement rejeté. Manque de rythme, décors de studio criards, je ne croyais pas à Woody Strode en indien, ni à Henry Brandon qui refait son numéro de chef. Les intermèdes comiques ne me faisaient pas rire. La cata. Pourtant... pourtant, il y a la fameuse scène, le fameux plan séquence sur Widmark et Stewart assis au bord de la rivière et discutant de tout et de rien un long moment. Un plan qui, paraît-il avait impressionné Marguerite Duras. Ah.

C'est pour revoir ce plan que je me suis décidé à l'acheter en DVD et à le revoir. Je dois dire que j'appréhendais certaines scènes. Et là, miracle ! Tout fonctionne. La vive musique de George Duning, la photographie du spécialiste du western Charles Lawton Jr, la pose de Stewart, les jambes allongées sur sa chaise comme Henry Fonda dans My darling Clémentine (La poursuite infernale en 1946), la poussière sur la veste de Widmark, même Woody Strode, après tout aussi crédible et beau que dans Kéoma. Et ce plan qui dure, qui permet de se réjouir du jeu des deux acteurs, de leur jeu corporel, les fameux jeux de main de Stewart, son texte bien en bouche, les gestes amples de Widmark, visiblement inspiré de ceux de Wayne. Et la disposition des jambes des deux hommes. Et cette sensation de temps qui s'écoule avec douceur. Et la simple beauté, si fordienne de l'escadron de cavaliers qui traverse la rivière. Homme de peu de foi qui avait douté.

Je ne sais pas ce que donnera une troisième vison, mais je sais que les beautés de ce film, que les beautés des oeuvres de cette dernière période sont sans doute moins immédiatement visibles que dans celles des grandes périodes d'avant et d'après guerre.

Ce film décontenance sans doute par sa tonalité amère. C'est bien une variation sur The searchers, une variation dans laquelle le héros ne permet pas le retour à l'équilibre du monde. Il est même obligé de prendre la fuite. McCabe est une sorte d'Ethan Edwards avec quelques années de plus et qui cherche surtout à ne pas rouvrir les cicatrices du passé. Comme aussi le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque en 1949), il passe son temps à éviter les combats. Homme d'expérience, il anticipe les drames a venir et sait qu'il ne pourra les empêcher. Ce fatalisme, loin de l'idéal souvent décrit par Ford, peut choquer. Il faut se souvenir que durant le tournage, Ford appris la mort de son ami Ward Bond. Cette mort le marqua profondément après celle du cascadeur Fred Kennedy sur le tournage de The horse soldiers (Les cavaliers en 1959) qui lui fit interrompre le final de ce film. Il est bien possible que cet ensemble de contingences physiques et morales l'ai conduit à infléchir son discours et a exprimer très clairement ses doutes et ses peurs. A se radicaliser, à viser l'essentiel. Comme l'exprime McCabe à un moment : « Il faut parfois plus de courage pour vivre que pour mourir ». Il serait intéressant de savoir ce qui a été tourné avant et après ce décès. Car d'un autre côté, le film a de très beaux moments harmonieux, notamment tout le début, où Ford prend son temps, laisse ses acteurs habiter leurs personnages et donner corps à leur relation. On a beaucoup glosé sur les mauvais côtés du personnage de Stewart et l'on confond un peu vite son désir quasi maladif de se protéger avec du cynisme. Toutes les premières scènes le présentent plutôt comme une version paresseuse des personnages joués dans les années 30 par Will Rogers ou de Wyatt Earp – Henry Fonda. Et puis cette scène au bord de la rivière. Quand je parle de viser à l'essentiel, je sens que ce sont ces passages où l'on sent s'écouler la douceur du temps, de la vie qui passe, qui ont véritablement intéressé Ford. Cette tendresse qu'il oppose ensuite à la violence du monde.

On pourra également s'amuser à lire le film comme une parabole sur la situation du cinéaste. Un homme qui a fait son trou non sans cynisme, sollicité par un ami pour une mission qui le rebute et le conduit dans des territoires et des situations familières. Une mission vouée à l'échec mais dont il tirera le meilleur partit en se retrouvant lui-même grâce à l'amour d'une femme. Selon Harry Carey Jr, Ford « avait le béguin » pour l'actrice Shirley Jones.

Reste que le film n'en est par pour autant un chef d'oeuvre méconnu. Les intermèdes comiques ne me semblent toujours pas plus drôles. Le film est parfois un peu lâche au niveau du rythme. Mais mieux qu'un « grand film malade », Two rode together est une belle oeuvre de transition, enrichissant encore une oeuvre déjà considérable et ouvrant des portes pour les années restantes.

Pistes

Le DVD

Photographie : Allociné

Sur le site du Ciné-club de Caen

Sur ARTE

la chronique de Tepepa

Sur Onirik

Sur DVDbeaver

Analyse de la premère séquence sur le PhilblogZophe

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2007

Double programme

C'est un tout autre calibre que Quella sporca storia nel west, un des premiers westerns d'Enzo G. Castellari. Dès les premiers plans, nous sommes en plein rêve : caverne fantastique, image d'un bonheur lointain, spectre d'un père. Le héros, Johnny, se réveille sur une plage. « Mourir, dormir, dormir, rêver peut être... ». Il y a des comédiens, un acrobate, des oriflammes. On se croirait chez Fellini ou dans Le Septième sceau de Bergman. Notre héros est de retour de la guerre. Il tire juste. Il rentre chez lui, au ranch Elsenor. Il fait une halte au cimetière de Danark pour se recueillir sur la tombe de son père lâchement assassiné. Il croise un sympathique fossoyeur philosophe et se voit défié par deux petites frappes : Guild et Ross. A partir de là, j'attendais de savoir qui allait annoncer : « Ross et Guild sont mort ». Oui, Quella sporca storia nel west est une adaptation très ambitieuse de la pièce de Shakespeare dans un contexte western. Le film est tout à la fois très riche et toujours surprenant. Chaque cadrage est travaillé dans le détail. Les mouvements de caméra sont de toute beauté comme ce lent travelling le long des restes d'un buffet que l'on imagine orgiaque. Non seulement la composition évoque une superbe nature morte d'un point de vue plastique, mais le plan signifie avec force qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark (c'est très langien comme approche). J'aime aussi le mouvement langoureux qui remonte le long des bas puis des jambes de Gabrielle Grimaldi pour la découvrir dans les bras de Johnny. Contrairement au film précédent, les extérieurs sont originaux et Castellari sait les filmer avec ampleur. Les étranges formes rocheuses, le moulin à eau bucolique ou la présence de la mer au début participent de l'état mental des personnages. Il y a un jeu constant avec le théâtre, rideaux et miroirs, que ce soit le fond de teint trop épais pour être honnête du héros, la pâleur d'Eugénia, la douce amoureuse, les toiles dans le moulin et le repaire baroque du chef de gang mexicain qui ressemble tant à une loge d'acteur. Et que dire du cimetière, incroyable décor installé dans une caverne avec ses éclairages violents dans la droite lignée du cinéma fantastique ? Il y a des plans d'une beauté à tomber, comme celui de la mère agonisante sur le tapis. Il y a des images d'une force inoubliable comme le héros crucifié au sommet d'une colline et sa mère rampant vers lui où lorsque l'oncle assassin se renverse la poudre d'or sur le visage et que les traces brillantes qu'il laisse derrière lui permettent au héros de le suivre dans l'obscurité (Je pensais à la scène finale de Se sei vivo spara ! (Tire encore si tu peux) de Questi).

L'idée du film est de Sergio Corbucci et l'on retrouve sa manière dans la brutalité des bagarres au poing et surtout dans les souffrances physiques infligées au héros. Les mains martyrisées de Johnny font de lui un proche cousin de Django et de Silence et il doit littéralement attacher son colt à sa main, comme une extension vivante, pour le règlement de compte final. De Masi cette fois plus inspiré, compose une musique beaucoup plus intéressante dont le thème principal est décliné tour à tour de façon épique, dramatique ou sentimentale. Il faut également citer la photographie d'Angelo Filippini qui travaillera plus tard sur le Don Giovanni de Losey. Là encore, chaque élément contribue à un état mental et ne se contente pas d'une simple illustration. Ses extérieurs sont lumineux comme cette aube derrière l'oncle à l'entraînement. Ses ambiances fantastiques sont dignes de celles de Mario Bava. Peu de « tronches » dans la distribution, mais de solides acteurs. Andréa Giordana dont la carrière cinématographique est assez courte joue Johnny avec obstination et ce qu'il faut de feu intérieur. Gilbert Roland suave et décontracté est l'équivalent d'Horatio, l'ami fidèle, gâchette d'élite et fine moustache. Au registre co-production, l'oncle est joué par l'allemand Horst Frank bien connu des amateurs des Tontons flingueurs et la française Françoise Prévost joue la mère (on la verra chez Rivette). Ignazio Spalla et Ennio Girolami, le frère de Castellari sont les duettistes Ross et Guild.

Tout fonctionne avec harmonie dans la tragédie de Castellari et nombre d'éléments seront repris dans son chef d'oeuvre Kéoma en 1976 : la crucifixion du héros, les citations de Shakespeare (Le roi Lear et Jules César) et de Bergman, la dimension tragique et familiale, le rapport au père, l'utilisation d'une musique en leitmotiv obsessionnel et de superbes travellings circulaires. Quand on aime explorer le cinéma de genre, il y a toujours un peu la recherche d'une perle rare, de ce film véritablement original et si possible oublié dont la rareté et la réussite redoublent le plaisir. Ces perles sont bien plus rares que l'on veut bien le croire. Un film comme celui de Lupo restera un souvenir agréable comme tant d'autres, bientôt diffus, lointain. Celui de Castellari, comme Kéoma, comme le film de Questi cité plus haut, fait partie de ces moments rares et précieux de véritable révélation.

Pour s'y retrouver, le film est sortit en France sous le titre opportuniste de Django porte sa croix (et le spectateur donc), les allemands ont traduit le titre français tandis que les anglo-saxons, qui aiment bien appeler un chat un chat, l'on titré Johnny Hamlet.

Photographies : Cinéma strike back (dédiée à Marie Thé) et capture DVD Koch Media.

Les bandes annonces sur Cher Nanni...

Quelques belles images sur Sundance (pour admirer les cadrages)

Le film vu par Tepepa

Le film vu par Breccio

Le film vu par Jari Kovalinen (en anglais)

Le film sur Dollari rosso (anglais et portugais)

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, sergio corbucci, enzo g. castellari, giuliano gemma, michele lupo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2007

Colizzi trilogie

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Giuseppe Colizzi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/05/2007

Sukiyaki western

19:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : western, Takashi Miike, Django | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2007

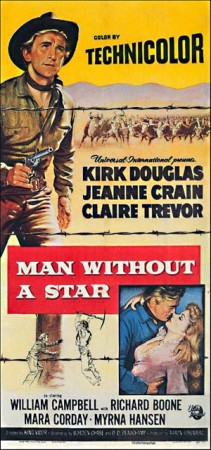

Des barbelés sur la prairie

J'avais un souvenir très fort de Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile - 1955) de King Vidor. Dempsey Rae, le personnage joué par Kirk Douglas est tabassé en pleine rue par Steve Miles (Richard Boone) et ses hommes. Entravé, ensanglanté, humilié, il gît dans la poussière, image vivante de la détresse. Alors qu'il se redresse, son revolver traverse soudain le champ pour tomber devant lui. Il se retourne pour découvrir Idonee, sublime Claire Trévor qui reprend là un personnage proche de la Dallas de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939) de Ford. Elle apparaît dans une superbe contre-plongée, si forte et si digne. En lui lançant son revolver à la figure, elle lui rappelle ce qu'il est, un homme, « une espèce ancienne ». Et là, en un éclair, me revient la scène initiale de Rio Bravo de Hawks, tourné trois ans plus tard. Dean Martin, alcoolique, humilié, à terre, et l'irruption de la botte de John Wayne dégageant le crachoir dans lequel Martin va plonger la main pour récupérer un dollar et se payer encore un verre. Suit la même contre plongée et le même regard. Joli. Courage, déchéance, rédemption, violence, dignité. Tout est dit en deux plans et un geste. Tout ce qui fait du cinéma un grand art et de certains western du grand cinéma.

Man without a star est un film à la drôle d'histoire. Il arrive à une époque ou les grands studios hollywoodiens sont en pleine mutation. Les acteurs stars et certains réalisateurs s'émancipent et deviennent producteurs. De fait le film est à l'initiative de Douglas, hyperactif, qui repère quelques semaines de libres entre deux tournages. Borden Chase écrit le film, lui qui a travaillé sur Red River (La rivière rouge – 1948) de Hawks et Bend of the river (Les affameurs – 1952) d'Anthony Mann. C'est encore Douglas qui engage King Vidor le légende hollywoodienne de The Crowd (La foule – 1928) ou de Duel in the sun (Duel au soleil – 1946). En 1954, il est tout à la fois un réalisateur toujours prestigieux mais en fin de carrière et se préoccupe surtout de son adaptation de Guerre et paix qu'il tournera l'année suivante. Douglas, lui, c'est la nouvelle génération débordante d'énergie. Entre les deux hommes, le travail sera électrique. Douglas est pressé par le temps et veut trousser un bon western de série à petit budget. Vidor, sans doute nostalgique des fastes de Duel in the sun entendprendre son temps. A l'arrivée, Vidor reniera plus ou moins le film tandis que Douglas en revendiquera haut et fort (coucou mon hébergeur) la paternité. Alors que ces problèmes auraient pu mener le film à l'échec, le miracle se produit et le film bénéficie des qualités combinées de deux hommes qui transcendent la modestie des moyens. Man without a star est l'un des plus beaux westerns des années 50 et le prototype de ce qui va devenir le western crépusculaire.

Man without a star c'est l'histoire classique des gros éleveurs qui veulent faire paître leurs troupeaux librement en « open range » contre les petits éleveurs qui cherchent à se protéger et à clôturer les pâturages avec du fil barbelé. C'est une histoire de vaches, donc un vrai western. Si on a l'esprit mal tourné, on peut en faire une lecture marxiste, gros capitalistes venus de l'est contre petits éleveurs familiaux. C'est surtout l'histoire d'un homme pris au milieu de tout cela, un homme qui voit revenir un passé douloureux et devra l'affronter.

De Vidor, le film a l'élégance des mouvements de caméra, le langage expressif du muet comme dans la scène décrite en introduction, le sens de l'épopée et de l'épique. La poursuite finale a cet aspect légèrement accéléré qui rappelle les grandes chevauchées de Walsh et Ford. Il y a aussi la dimension tragique, plus grande que nature des personnages, hommes et femmes aux caractères entiers, aux ambitions démesurées, aux passions sans limites, à la force morale inébranlable, bien dans la lignée des grands personnages de Vidor comme l'architecte demi-dieu de The Fountainhead (Le rebelle – 1949) joué par Gary Cooper. Vidor est sans doute aussi à créditer des deux beaux personnages féminins forts, relativement rares dans le genre. Il y a donc Idonee, jouée par Claire Trevor toute en finesse pour une figure classique, la prostituée qui a réussi et a su devenir une femme respectée. Comme la Vienna de Johnny Guitar, elle est surtout émouvante par sa beauté de femme qui a vécu et la force des sentiments que l'on devine encore envers un homme épris d'action et de liberté. Plus originale, Jeanne Crain joue Reed Bowman, l'impitoyable patronne du grand ranch, venue de l'est avec sa salle de bain, grand élément de comédie dans le film. Reed mène les hommes à la baguette, engage des tueurs et utilise ses charmes comme instrument de management. Elle est l'incarnation de la civilisation en marche. On sait que dans l'univers du western, la femme est redoutable et redoutée parce qu'elle siffle la fin de la récréation.

De Douglas, le film reçoit l'énergie et l'humour déjà utilisés par Hawks dans The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952). Sa composition de Dempsey Rae, le cow-boy rebelle, insolent, charmeur et chanteur qui déteste les barbelés, est toujours à la limite de l'explosion. Explosion physique littérale lorsqu'il arrache sa chemise pour révéler ses cicatrices. Explosions régulières de sa violence qu'il tente de maîtriser. Explosion morale d'un homme qui est en fuite de lui-même, qui tente de se perdre dans l'abjection mais qui va trouver la rédemption au service des autres. Une thématique classique du western américain exemplairement illustrée ici. Douglas impose sa forte présence physique, sa nervosité, son visage tendu de carnassier, son regard brûlant de vie. Il joue en contrepoint de sa décontraction quand il se vautre dans le salon de sa patronne, de son humour quand il chante en s'accompagnant au banjo comme dans 200 000 lieues sous les mers ou The big sky. Il sait aussi donner de l'espace au jeune William Campbell qui joue Texas, le jeune homme qu'il prend sous son aile (le film est aussi une histoire d'initiation). Avec sa façon d'être, Douglas impose au film son rythme (le film fait 86 minutes chrono).

L'un des aspects les plus intéressants de ce film est qu'il fait figure de précurseur des westerns dits crépusculaires. Des westerns qui vont interroger le rapport entre le passé et le futur, interroger l'histoire de l'Amérique en train de se construire. Pour schématiser, on pourrait dire que jusqu'à 1950, on raconte l'épopée, la naissance d'une nation. Puis les années 50 voient une plongée dans la psychologie du héros avec les films d'Anthony Mann, Bud Boetticher, The Searchers (La prisonnière du désert – 1956) de Ford et Rio bravo qui pourrait marquer la fin de ce cycle. A partir des années 60, avec l'arrivée de Sam Peckinpah et Sergio Léone, avec les remises en question de Ford, on porte un regard critique et se développe un discours sur les valeurs, l'arrivée de la civilisation souvent symbolisée, outre par la femme, par le chemin de fer. Le même chemin de fer qui introduit Dempsey Rae, cow-boy avec sa selle mais sans cheval. Douglas devait être sensible à cette thématique puisqu'il fera, en 1962, le très beau western crépusculaire et contemporain, Lonely are the brave (Seuls sont les indomptés) de David Miller. Man without a star c'est surtout cette histoire d'un homme qui a du mal à entrer dans le monde civilisé, de renoncer à sa liberté de sauvage pour une place dans la communauté. Rae est le cousin du Tom Doniphon l'homme qui tua Liberty Valance dans le film de Ford. Comme lui, il sait que son temps est passé, il accepte de se sacrifier en s'engageant à sa façon, violente et libre, pour faire triompher le progrès, un progrès tiède, tranquille et peu enthousiasmant à ses yeux, mais un progrès réel qui voit le triomphe du droit sur la loi de la force, qu'elle soit physique (Steve Miles le tueur à gage), ou économique (avec la belle Reed Bowman). Il passe le témoin à son jeune protégé et lui laisse l'avenir. La fin du film le voit repartir à cheval, solitaire, comme on dit dans Il était une fois dans l'Ouest : « Rien ne peut nous intéresser ni la terre, ni la fortune, ni la femme ». Rae s'éloigne vers un pays qui n'existe déjà plus mais il est du moins en paix avec lui-même.

A noter le visage encore jeune de Jack Elam dans un second rôle de brute, Jay C. Flippen en contremaître intègre, une musique peu marquante pour un western mais la belle balade chantée par l'inévitable Frankie Laine disparu au début de l'année.

Sur le western crépusculaire, Pibe-san me signale une belle programmation de la Cinémathèque de Toulouse (pour ceux qui sont dans la région).

Le DVD, belle restauration et présentation par Bertrand Tavernier

Skorecki sur le film

Francis Moury sur le film

Très belle critique sur Lumière.org

Photographies : source Soundtrackcollector et El criticon

06:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : western, King Vidor, Kirk Douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2007

Plongée / Contre plongée (à suivre)

09:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : King Vidor, Howard Hawks, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/03/2007

Le grand sourire

Je crois que je me souviendrais toujours de l'effet que me fit le final du Grand silence, le film de Sergio Corbucci. A ceux qui ne l'ont jamais vu et en ignorent tout, je conseille de lire une autre note de ce blog. Les autres me comprendront. C'était donc au début des années 80, à la télévision, un après midi. Je me souviens en être resté choqué, littéralement, d'avoir appelé un ami pour lui dire : « Mais tu as vu ce film, là, il manque pas un morceau ? ». C'était cela l'idée générale : je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Je ne voulais pas le croire et, pendant le générique de fin, j'espérais encore que quelque chose de normal allait se passer. Et je me souviens très bien que j'étais persuadé que le shérif, joué par Franck Wolf, allait surgir et régler son compte à l'abominable Tigrero, joué avec délectation par Klaus Kinski. C'était dans la logique du western classique. Je crois que, sur le coup, j'ai véritablement haï le film. Détesté son réalisateur, son scénariste, ses acteurs et toute son équipe. Plus tard, j'ai appris à apprécier l'ironie de tout cela et, petit à petit, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris aussi qu'une fin alternative avait été tournée pour le film, pour les États-Unis semble-t'il, une fin positive qui rendait bien compte de l'ampleur de la transgression de Corbucci. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette fin. Elle a été éditée dans le DVD de Canal+ et, voici quelques jours, je l'ai découverte sur Youtube. Et bien, figurez vous que c'est bien mon idée qui était la bonne. C'est bien le shérif qui surgit pour sauver la mise à Silence – Trintignant ! Étonnant non ? Voici donc ce morceau culte, hautement improbable, virant à la parodie avec ce superbe sourire de Trintignant et le clin d'oeil au final de Pour une poignée de dollars de Léone.

Tepepa avait joliment écrit que l'on pouvait voir ces images comme l'ultime rêve de Silence, la façon dont il aurait voulu que ça se passe. C'est surtout le fantasme du spectateur qui, comme moi habitué à des dizaines de duels remportés quelques soient les difficultés par les bons, se refuse à accepter la victoire totale du mal et cherche la moindre échappatoire pour son imagination. Et je crois que Corbucci a intentionnellement laissé planer le doute sur le sort du shérif pour laisser ouverte cette soupape à son public. Et mieux asséner son final nihiliste. On aura beaucoup écrit et parlé autour de cette fin. Foin de métaphysique et de politique, Corbucci a, avec humour, vengé des générations de méchants de James Bond, de romains d'Astérix, de Daltons, d'apaches attaquant les diligences, d'Iznogoud, de Shérif de Nottingham, tous qui malgré les plans les plus sophistiqués ont toujours fini par échouer. Et de répondre à la question que l'on se pose tous : « Et s'ils gagnaient pour une fois à la fin ? ».

Bonus : Jean-Louis Trintignant parle du film sur une archive de l'INA

04:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : western, Sergio Corbucci, document | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/02/2007

Vamos a filmar, companeros !

Comme Howard Hawks, Corbucci pensait certainement que les bonnes idées sont recyclables, Companeros est donc un remake affiné du Mercenaire. Même structure en flashback à partir d'une scène de duel, même couple improbable composé de Yodlaf Peterson, occidental (un suédois ici) tiré à quatre épingles, trafiquant d'armes au sang froid, expert cynique, jouisseur plein d'humour glacé et sophistiqué, et du mexicain frustre El Basco, débraillé et fort en gueule, maladroit et touchant, héros révolutionnaire malgré lui, jouisseur à l'humour plus populaire. Mêmes antagonistes, les vilains généraux réactionnaires aux supplices sadiques, l'armée mexicaine qui tire toujours aussi mal et l'homme de main impitoyable, composition formidable de Jack Palance en tueur adepte de la fumette, ne se séparant jamais de son faucon Marsha, une femelle qui l'a sauvé d'une crucifixion en lui mangeant la main. Mêmes figures imposées, duels, cavalcades, évasions, fusillades. Mêmes icônes du genre, la mitrailleuse, les cartouchières en bandoulière, le train que l'on dérobe, les villages aux murs blancs éclaboussés de soleil. Et même histoire, celle de deux hommes que tout sépare et qui vont, au fil d'aventures échevelées, apprendre à s'estimer et à apprendre le sens et la valeur d'un engagement. Corbucci devait aussi penser qu'il n'était pas le seul à avoir de bonnes idées car il s'inspire également de son ami Léone, en particulier de la dynamique du duo Tuco/Blondin dans Le bon, la brute et le truand comme dans cette réplique-hommage « A Yuma ! A Yuma... Aiuto ! ».

A côté de cette vaste entreprise de recyclage, il y a surtout un élément neuf avec le personnage du professeur Xantos, joué en grand gentleman par Fernando Rey. Xantos est un pacifiste, leader d'un groupe de jeunes opposants politiques et enlevé par de vilains capitalistes américains, ici des exploitants de pétrole. La parabole est limpide. Le film possède un sous texte politique fortement influencé par les évènements de l'époque. El Basco, avec son béret basque incongru est une caricature de Che Guevara tandis que, comme dans le film précédent, Peterson symbolise l'interventionnisme occidental dans le tiers monde, uniquement motivé par l'appât du gain. Xantos, avec son charisme et son refus de la violence fait penser à des leaders comme Ben Barka, Lumumba ou Martin Luther King. Partis le chercher pour des motifs purement vénaux, Peterson et El Basco vont évoluer à son contact, le suédois un peu moins vite que le mexicain, et devenir des hommes capables de se battre pour un idéal.

Nous avons pas mal discuté chez Tepepa pour savoir quelle importance il fallait accorder aux intentions politiques de Sergio Corbucci. Il est certain que Companeros est avant tout un film d'aventures excitant, un western zapata enthousiasmant, une oeuvre bourrée d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Ainsi le côté Tournesol du professeur Xantos (avec ses tortues !), l'utilisation du jeu exubérant de Milian ou le caractère outrancier des scènes d'action. De fait le film accentue l'aspect comédie par rapport au Mercenaire. Il y a pourtant deux moments un peu plus graves, brefs mais marquants, La série de gros plans « naturalistes » sur les jeunes révolutionnaires lorsque leur mentor décide d'aller se livrer, un passage qui rappelle Quien sabe de Damiano Damiani, et la découverte que l'arme de Xantos n'était pas chargée. Deux passages qui me laissent penser que si Corbucci avait la dent sarcastique avec beaucoup de choses, Xantos et ses idéaux avaient sa sympathie. Sans doute, dans le contexte de 1970, en Italie qui plus est, il devait être difficile de rester optimiste quand à la lutte contre la violence politique. Pourtant Companeros me semble marquer une inflexion définitive dans la carrière de Corbucci, le basculement d'oeuvres sombres, comme Le grand silence, Le spécialiste ou Django à des films plus légers, où la parodie remplace le drame comme dans Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ?. Reste que ses grands films tragiques montrent l'impasse de la violence : Django et Hud finissent à moitié morts et seuls. Silence finit totalement mort laissant le mal triomphant. Companeros et Le mercenaire s'achèvent par la note d'espoir d'un combat qui continue. Progression dans Companeros, le personnage de Nero revient participer au combat d'El Basco qu'il laissait poursuivre seul au Paco du Mercenaire. Dans le très joli plan final Peterson chevauche au ralenti en brandissant son fusil : « Vamos a matar, companeros ! ».

Sergio Corbucci est ici dans sa plus belle période, sa mise en scène est ample, portée par une partition sacrément enlevée d'Ennio Morricone avec cette fois un morceau de chant grégorien, le montage vif, le film a du rythme et du souffle, le souffle de la grande aventure comme dirait l'autre. On pourra toujours lui reprocher une utilisation un peu systématique du zoom, mais c'était la mode. Petite considération technique pour finir, le DVD français est trop court de 15 minutes. L'édition américaine zone 1 est tout a fait abordable, complète et avec un documentaire très bien fait où interviennent Morricone, Milian et Nero. Mais il n'y a pas de sous titre français. C'est la vie.

Une belle galerie de photographies sur images journal

La bande annonce sur Youtube

Companeros chez Shobary's (en anglais)

Corbucci libertaire chez Tepepa

Corbucci réactionnaire chez Flingobis

Companeros sur plume-noire

Companeros en italien

Companeros en japonais

Companeros en anglais

Le DVD zone 1

Photographies : collection personnelle et tre ragazzi d'oro

10:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Sergio Corbucci, western, Franco Nero, Tomas Milian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/02/2007

Pour quelques guitares de plus...

Ce n'est rien que de dire combien Ennio Morricone a révolutionné la musique de film, celle du western en particulier. Sa partition pour Pour une poignée de dollars, après quelques oeuvres mineures imitant les classiques américains, contribuera au succès du film-étalon de Sergio Léone et donnera un radical coup de jeune au genre. L'apport essentiel me semble se situer au niveau de l'introduction de sonorités modernes, les expériences « bruitistes » dont le cri fameux de Le bon, le brute et le truand est exemplaire, et l'utilisation de la guitare électrique. Son apport a littéralement changé l'illustration musicale des westerns, ouvrant la voie aux partitions plus modernes de Jerry Goldsmith, John Williams, Johnny Harris ou Neil Hefti. Sans parler de ses confrères transalpins. Mais restons sur la guitare pour vous proposer de découvrir un superbe album hommage : For a few guitars more qui comprend 16 versions électriques d'oeuvres du maestro. 16 classiques interprétés par des groupes dans le style « surf music », groupes américains mais aussi croates, australiens, suédois et italiens. Pour découvrir cet étonnant album, rendez-vous sur cette page qui vous expliquera tout et vous proposera de nombreux extraits.

06:55 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, Ennio Morricone, musique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/02/2007

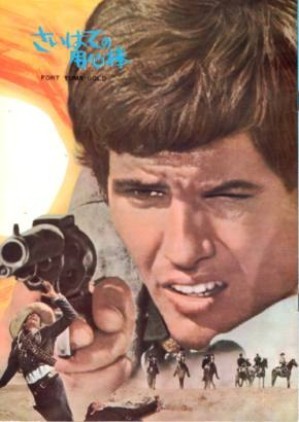

Gemma, nippon style

23:55 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Giuliano Gemma, western, affiches | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2007

Sur un plateau

19:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, Howard Hawks, Angie Dickinson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2006

Western de Noël

C'est marrant comme les sujets s'imposent sur ce blog, plus que je ne les choisis. Cela fait bien trois mois que je travaille à un texte sur les quelques films français que j'ai vu cette année et boum, me voici irrésistiblement saisi du besoin d'aborder un film que je n'ai pas vu depuis des années. C'est Three godfathers (Le fils du désert) réalisé en 1948 par John Ford. Et oui encore, et un western, encore. Mais je n'y peux rien. Je suis tombé sur ceci et dans le morceau John Ford's medley, j'identifie la chanson The streets of Laredo utilisée dans ce film. Aussitôt les images remontent. Le fils du désert est l'un de mes plus vieux souvenirs de cinéma à la télévision. Cinq ou six ans peut être. J'avais été marqué par cette image de la marche finale du héros joué par John Wayne, dans le désert. C'est le soir, un vent lugubre souffle, l'atmosphère est quasi fantastique (d'autant que je voyais le film en noir et blanc alors qu'il a été tourné en Technicolor). Et pendant un moment, le personnage est accompagné des fantômes de ses amis morts (Pedro Armendariz et Harry Carey junior) qui marchent en surimpression et l'encouragent à tenir bon. J'aimais bien les films avec des fantômes quand j'étais enfant.

Une dizaine d'années plus tard, le film avait été choisi pour rendre hommage à Wayne quelques jours après sa disparition. C'était un mardi sur France 3 et j'avais encore une télévision noir et blanc. Je me souviens encore des mots de la présentatrice : « John Ford, John Wayne, une amitié qui nous donnera des joies pendant longtemps encore ». Elle ne croyait pas si bien dire ou je ne croyais pas si bien comprendre. Car ce film est un film d'amitié autant qu'un film sur l'amitié.

D'amitié parce que Ford l'entreprend sous le coup de la disparition, en septembre 1947, de Harry Carey, avec lequel il avait ses début dans le cinéma et le western à la fois en 1917 avec la série Cheyenne Harry. Après l'échec de The fugitive (Dieu est mort), Ford veut revenir à son genre de prédilection et envisage un remake de Marked men qu'il avait réalisé en 1919 avec Carey. Ce film avait été porté à l'écran en 1916 par Edward LeSaint, déjà avec Carey et fera l'objet de trois autres versions, 1929 par William Wyler, 1936 par Richard Boleslawski et 1973 par John Badham avec Jack Palance. Bref, Ford pleure son ami et interrompt le projet. Il réalise Fort Apache puis revient à la charge mi-1948. Le film sera dédié à Harry Carey « Brillante étoile au firmament des premiers western ». Ford engage son fils pour le rôle du Kid et réunit l'essentiel de sa troupe d'acteurs. Aux côtés de John Wayne il y a Pedro Armendariz, Ward Bond, Mildred Natwick, Hank Worden, Jack Pennick, Francis Ford, Jane Darwell, Mae Marsh et Ben Johnson dans un (tout) petit rôle. Laurence Stallings et Franck S. Nugent au scénario, Richard Hageman à la musique qui donne la part belle aux ballades authentiques, Winton C. Hoch à la photographie, un film entre amis donc, même si Ford mena une nouvelle fois son monde à la dure.

Repensant à ce film, je me rends compte à quel point les westerns de Ford sont éloignés, souvent, des images classiques du western. La subtilité avec évidence qui plait à Tepepa dans les propos de Wilder. Trois petits truands ratent un vol de banque et s'enfuient dans le désert. Perdus dans une tempête, ils découvrent une femme enceinte dans un chariot abandonné. Ils doivent l'accoucher. Elle meurt. Ils se retrouvent avec le bébé sur les bras. Tentant de traverser le désert, deux d'entre eux meurent mais le troisième arrive à rejoindre une ville. La ville s'appelle New-Jerusalem et nous sommes dans la nuit du 24 décembre. Oui, en fait de western, Le fils du désert est une parabole biblique, un conte de Noël, une comédie, une tragédie, une méditation sur l'amitié, la foi et la paternité. C'est un film sans « méchants » où le shérif est surnommé « Sweet » (doux ou biquet en VF) et où le final est une grande réconciliation façon Capra grand cru. Avec de tels éléments, on pourrait s'attendre au pire mélo moralisateur. Mais Ford transcende ces données de base par la foi qu'il met dans son histoire, dans ses personnages et dans ce subtil équilibre qu'il conserve entre réalisme et poésie, entre humour et drame, entre morale et humanité. L'Art de Ford, c'est ce passage de la séquence de l'accouchement, dramatisée par la tempête qui fait rage autour du chariot bâché, la fragilité donnée à la mère épuisée (Natwick) et les effets quasi expressionnistes de lumière et de cadrages, à la séquence apaisée, très drôle, où les trois pieds-nickelés doivent prendre en charge les besoins du bébé. Il faut avoir vu John Wayne dans la photographie un peu plus bas, avec cet air perplexe qui lui va si bien, se demander comment baigner l'enfant et Pedro Armendariz proposer de l'enduire de graisse à chariot. Ces ruptures de ton, maîtrisées et surtout toujours justifiées par l'action et la dynamique des personnages, c'est ce qui fait que l'on fait corps avec le film et que l'on accepte qu'il nous emmène sur les terrains les plus périlleux, en l'occurrence cette variation sur l'histoire des rois mages. Et lorsque Wayne découvre un âne annoncé par les pages d'une bible feuilletées par le vent quelques instants auparavant, il n'y a pas de surprise mais de la simple poésie. Joyeuses fêtes de Noël.

Le film par Scott McGee sur TCM

De très belles photographies sur Rouge

The streets of Laredo sur l'Hispaniola

la chanson est interprétée par The sons of the pioneers, groupe fétiche de John Ford.

Le DVD

Photographies : The poster palace et capture d'écran DVDbeaver

15:20 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Western, John Wayne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/10/2006

Petit morceau

05:15 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : cinéma, musique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/10/2006

L'Art de Ford

Quelque chose que j'aime bien avec les blogs cinéma, c'est qu'au fil des lectures et des discussion, non seulement on peut découvrir de nouveaux films mais encore avoir envie d'en revoir certains que l'on pensait bien connaître et qui nous sont tout à coup présentés sous un jour tout à fait différent. On peut ainsi réévaluer tel film que l'on n'avait pas aimé où se retrouver impuissant à défendre tel autre.

C'est ainsi que l'autre jour, j'ai été pris de l'irrésistible envie de revoir Rio Grande, le film de John Ford, suite à une note plutôt assassine de Tepepa. Outre que je me suis surpris moi même du côté impérieux de cette envie, je me suis bien trouvé de l'expérience puisque je crois n'avoir jamais autant apprécié le film. Je dois avouer que j'étais resté, depuis ma dernière vision il y a quelques années, sur une impression assez proche de celle du chroniqueur. Et puis là, balance, j'ai découvert des tas de petites touches éminemment fordiennes qui m'ont ravi.

Le film résulte à la base d'un arrangement entre Ford et Republic Picture qui accepta de donner le feu vert au réalisateur pour faire L'homme tranquille à condition qu'il leur livre un western avant. La « trilogie de la cavalerie » qui comprend Le massacre de Fort Apache en 1948 et La charge héroïque en 1949 est donc une trilogie par nécessité. Rio Grande est tourné assez vite entre juin et juillet 1950 pour une sortie en octobre, ce qui laisse rêveur sur les délais de l'époque. Le film est assez mal aimé, tenu comme le plus faible de la série. Il y a pourtant la troupe de Ford, les thèmes de Ford et le style de Ford. Il est clair que le réalisateur avait déjà la tête en Irlande à préparer son projet suivant qui lui tenait tellement à coeur. Il a envisagé le film comme une récréation, injectant des séquences musicales et de comédie par simple plaisir et négligeant les réflexions philosophiques et historiques qui avaient donné leur poids aux deux opus précédents. Revenant au noir et blanc de Bert Glennon dans Le massacre de Fort Apache et Wagonmaster, il ne renouvelle pas non plus les fulgurances de la photographie en couleur de La charge héroïque.

L'intérêt du film est ailleurs. Ford a utilisé ce film de commande pour s'entraîner à réaliser L'homme tranquille. Rio Grande, c'est l'histoire d'un couple qui se crée et d'une famille qui se reforme. Le couple est un couple de cinéma, Rio Grande c'est la rencontre de John Wayne, le déjà mythique (dans le rôle d'un colonel nordiste luttant contre les apaches) et de Maureen O'Hara, la rousse la plus explosive (dans le rôle de sa femme sudiste). Ils se sont séparés voici 15 ans parce que le colonel, obéissant aux ordres, a brûlé la plantation familiale de sa femme. Elle lui en veut bien sûr à mort. Ils ont un fils. Le fils après avoir échoué à West Point vient de s'engager dans les troupes de son père. La mère revient pour le reprendre. Voici pour l'enjeu familial. Ford était assez angoissé à l'idée de tourner une simple « histoire d'amour entre adultes » comme il définissait L'homme tranquille. Le voilà donc qui teste son couple dans ce film sensément d'aventures, observant comment fonctionne l'alchimie des corps, les jeux de regards, les frôlements de doigts. Et ça fonctionne. Les deux grands acteurs créent un ensemble de moments intenses qui sont du meilleur Ford et qui seront poussés à leur paroxysme l'année suivante. Par exemple le baiser, premier baiser passionné depuis 15 ans : Wayne revient d'une mission de secours épuisante. Il pénètre dans sa tente, c'est la nuit. Il allume une lampe à pétrole et, à peine au fond de la tente, quasiment tapie dans l'ombre, la silhouette de O'Hara se devine, il se tourne, éclaire ses yeux, elle a les lèvres qui tremblent et ils se jettent fougueusement dans les bras l'un vers l'autre. Pas un mot n'est échangé, c'est tout l'art du cinéma muet, l'art du cinéma pur.

Plus célèbre, il y a cette scène dans laquelle Wayne et O'Hara ont dîné ensemble le soir même de l'arrivée de la femme. Jusque là, c'est fleurets mouchetés. La fanfare de la troupe vient leur donner la sérénade. Ils chantent I'll take you home again Kathleen, chanson irlandaise traditionnelle (mais il parait qu'elle a été écrite par un allemand !) dont la traduction est : « je te ramènerais à la maison, Kathleen ». Elle s'appelle Kathleen. Elle est troublée mais on sent qu'elle apprécie, il apparaît un peu de buée sur ses yeux. Ca dure. Il ne sait plus où se mettre tellement il pense se faire rembarrer. Il se tortille; légèrement en retrait, il n'ose la regarder, attendant l'orage. C'est du grand Wayne, digne de James Stewart quand il joue les embarrassés. Mieux encore, parce qu'il est John Wayne quand même. Finalement il se lance « Je ne suis pour rien dans le choix de cette chanson ». « C'est dommage, Kirby, ça m'aurait fait tant plaisir ». Et j'imagine Ford, son mouchoir aux lèvres, assis sous la caméra, jubilant intérieurement en se disant « ça marche, bordel, ça fonctionne ». Ce sont de grands moments. Voilà, c'est ça Rio Grande, la naissance d'un couple de cinéma qui fonctionne. Le reste, bien sûr, ne peut pas faire le poids. La problématique avec les indiens, Ford l'a déjà traité, ce n'est pas le lieu, il s'en contrefiche. Du coup certains ont trouvé ce film raciste ce qui est idiot. Les scènes d'actions sont bien emballées, le final est quasi abstrait, mais Maureen O'Hara n'y est pas alors on se dépêche de retourner au fort, avec un Wayne blessé. C'est sa contribution à l'équilibre familial puisque elle, elle pardonne et reste finalement.

Un dernier petit truc que je n'avais jamais remarqué. Wayne a une conversation avec son fils qu'il n'a plus vu depuis 15 ans lui aussi. C'est militaire. Quand le fiston sort, Wayne repère un trou dans sa toile de tente et s'en sert pour évaluer la taille de son rejeton. Il a alors un petit éclair de fierté dans l'oeil.

Le DVD

Le Bouquinde Patrick Brion que je viens de terminer. Joli pavé avec beaucoup d'illustrations.