27/04/2015

Je vais, je clique et je reviens

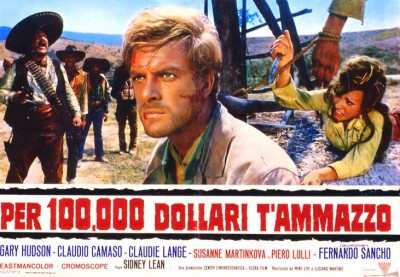

Ceux qui fréquentent les bonus des éditions Artus, et j'en fait partie, connaissent Alain Petit et sa passion érudite pour le western européen. En 1980 et 1981, le créateur du fanzine Le masque de la méduse a écrit une étude en cinq parties sur ce genre éditée à quelques dizaines d’exemplaires et devenue introuvable. Les éditions Artus proposent aujourd'hui la réédition de cette étude sous la forme d'un beau livre bénéficiant des techniques contemporaines sans sacrifier à l’esprit fanzine qui animait ces pages. Une souscription a été ouverte sur la plate-forme de financement participatif Ulule. Tout y est expliqué en détails. Pour moi, c'est fait, j'aurais mon bel exemplaire signé par l'auteur. Il est également possible d'acquérir dans la foulée quelques-uns des superbes westerns édités en DVD. Il suffit de cliquer sur l'image ci-dessous pour rejoindre ce groupe d'heureux futurs lecteurs :

22:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain petit, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2014

Vengeance à la danoise

The Salvation (2014) un film de Kristian Levring

La bonne nouvelle avec The Salvation, c'est que les vieilles recettes du western sont toujours goûteuses. Kristian Levring et son scénariste Anders Thomas Jensen (co-auteur du Antichrist de Lars von Trier en 2009), sont danois mais ils connaissent leurs classiques. Soit John, ancien soldat et danois lui aussi, venu s'installer dans l'ouest avec son frère Peter. Il fait venir sa femme et son jeune fils, les récupère au train et prend la diligence pour les mener dans leur ranch. Hélas, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Dans la diligence embarquent deux fieffés coquins qui enclenchent un engrenage de mort, de vengeance et de violence. Du solide diront les amateurs. Du réchauffé diront les détracteurs. Du solide dirais-je et qui a fait ses preuves. Pour peu que l'on ne cherche pas dans The Salvation ce qui n'y est pas, le film s’appréciera comme un bon morceau de blues ou un épisode de Tex Willer. Sa principale qualité est la conscience de ses limites. Kristian Levring joue le jeu du film de série aux moyens confortables, sans chercher à lui donner une portée historique, morale où métaphysique, qui en ferait une grenouille cinématographique prête à exploser. Le résultat, c'est que The Salvation est plus plaisant que l'opus de Quentin Tarantino qui prétendait nous donner une leçon sur l'esclavage tout en sifflotant du Trinità.

Cette ambition mesurée n'empêche pas de jolies choses question style. La scène du tragique voyage inaugural est une réussite plastique avec ses plans nocturnes et je crois bien que c'est la première fois que je vois une diligence éclairée à la lanterne de l'intérieur, filant dans le vaste paysage, l'Afrique du Sud donnant très bien le change en la matière. La confrontation entre la famille de John et les deux affreux est un modèle de variations dans l'espace clos du véhicule. Le réalisateur rejette la violence hors champ avec retenue alors qu'il sera beaucoup plus démonstratif par la suite.

Très référencé, le film arrive à maintenir une certaine cohésion dans sa mise en scène entre des éléments hétérogènes. Il y a d'une part l'influence du western italien dans nombre de cadres et dans certains motifs comme celui du héros crucifié où la relation entre le grand capitalisme de l'Est et les truands violents de l'Ouest menés par Delarue. Il y a ensuite l'influence du western américain moderne, celui des années soixante-dix en particulier, sensible dans la photographie un peu trop travaillée de Jens Schlosser qui évoque le travail d'un Vilmos Zsigmond pour Michael Cimino, le lyrisme en moins, les filtres d'un goût parfois douteux en plus. On retrouvera aussi des influences plus récentes comme à travers le personnage joué par Eva Green, muet et balafré, qui manque par trop de substance, ainsi que des effets venus du cinéma de distraction moderne comme ce mouvement avant rapide et à raz de terre vers John en train de faire feu couché sous un bâtiment.

Si tout ne fonctionne pas de la même manière, Kristian Levring s'en sort par un rythme soutenu et une action rapide qui va à l'essentiel. Signe de qualité à ce niveau, le film dure à peine plus de 80 minutes. Les moyens de cette production internationale sont suffisant pour lui permettre de soigner décors et costumes. Il croque ses personnages à grands traits avec là encore un bonheur inégal, mais peut se reposer sur des acteurs solides. Le beau Mads Mikkelsen a la prestance nécessaire dans le genre Anthony Steffen en mieux. La galerie des villageois otages de la vendetta croisée mais veules comme il doit, est menée par un Jonathan Pryce parfait. Les méchants ont la sale gueule de l'emploi et, dans un rôle improbable de corse émigré, Éric Cantona n'a que deux répliques, il est donc impeccable.

Photographie © Patrick Toscelli

16:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kristian levring, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/04/2014

Séquence all'dente

Photographies DR

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2014

Raw edge

Très jolie série de photographies d'exploitation, de celles que l'on mettait aux devantures des cinémas et que l'on ne voit plus, pour le film Raw edge (La proie des hommes) de John Sherwood. © Universal Pictures.

09:48 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john sherwood, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2013

Du western (point de presse)

Chère Stéphanie Belpêche,

Vous avez écrit il y a quelques jours un court article «Le western, un miroir de la société américaine » pour le Journal du Dimanche, sans doute à l'occasion, comme nombre de vos collègues, de la sortie du Django unchained de Quentin Tarantino. Las, votre texte accumule en quelques lignes nombre d'inexactitudes, d'approximations et de clichés tenaces autour de mon genre fétiche, au point que si j'avais eu le journal papier entre les mains, je l'eus déchiré rageusement à coup de dents avant d'en piétiner les restes façon danse des sioux. J'aurais pu tout simplement répondre sur le site, mais il faut s'inscrire alors non. Je préfère le faire de chez moi, bien au chaud dans les colonnes d'Inisfree.

Le cow-boy et le journaliste (Allégorie)

The man who shot Liberty Valance (1962 - John Ford)

Vous commencez par parler d'un âge d'or que vous situez de 1930 à 1960. Estimation au doigt mouillé. Le western est né quasiment avec le cinéma et son premier âge d'or se situe au temps du muet. Belle époque des deux bobines, de Cheyenne Harry, Tom Mix, Broncho Billy, Buck Jones... je sais que ça fait loin, mais quand même. Les années trente sont elles une époque de déclin suite à l'échec de The big trail (La piste des géants – 1930) de Raoul Walsh. Le genre ne se remet en selle (pouf, pouf) qu'à la fin de la décennie avec une poignée de chefs d’œuvre signés John Ford, Fritz Lang ou Henry King. Mais ce n'est pas tout à fait gagné, la guerre met le genre en veilleuse et c'est de 1946 à 1959 que se situe le véritable âge d'or du genre, soyons précis. Et puisque le prétexte c'est Tarantino, pourquoi ne pas mentionner l'âge d'or du western italien, de 1965 à 1970 ?

A vrai dire c'est la suite de votre phrase qui m'a fait bondir quand vous citez comme grands noms du genre « John Ford, John Sturges et Howard Hawks ». Comment peut on placer entre les deux maîtres le nom de Sturges ? Le mettre sur le même plan en négligeant Vidor, Wellman, Boetticher, Peckinpah, Mann ou Walsh ? Certes, Sturges a fait quelques westerns intéressants dans les années 50, mais nombre de spécialistes en ont fait de bien meilleurs et de plus originaux. En vérité je soupçonne que sa présence sent la fiche toute faite basée sur le souvenir vivace (et le succès) de The magnificent seven (Les sept mercenaires – 1960 tiens). C'est pourtant ce film qui sonne le glas du western classique, le réduisant à des archétypes (autrement redoutables que ceux que vous mentionnez) utilisés comme véhicules pour stars masculines à l'ego hypertrophié. Sturges ! Pourquoi pas Ralph Nelson !

Nous avons ensuite droit au couplet sur le «manichéisme et leurs personnages stéréotypés, voire racistes» à propos de ce western classique, suivi du refrain «Quant aux femmes, elles étaient instrumentalisées ». Clichés à deux roupies.

Certes, les femmes ont souvent été réduites à des rôles de faire-valoir, de potiches utilisées pour les intrigues sentimentales imposée souvent par les studios (demandez à Sturges!) qui les jugeaient indispensables à leur public. C'est pourtant négliger nombre de superbes compositions, et bien avant la Vienna de Joan Crawford. Je pourrais faire une jolie liste, je me contenterais de vous conseiller les héroïnes de Westward the women (Convoi de femmes – 1950) de William Wellman. C'est aussi négliger, un défaut bien de notre époque, le contexte sociologique de l'époque où ces films ont été fait (L'Amérique des années 40/50) comme celui de la temporalité des films (le XIXe siècle dans l'Ouest américain). On pourra toujours trouver des exceptions, mais les femmes n'avaient alors ni les droits ni la position sociale qu'elles ont aujourd'hui. Et je suis certain que les femmes de pionniers ou de militaires filmées par Ford sont plus réalistes, plus humaines aussi, que Sharon Stone ou Penelope Cruz maniant le pistolet, la chemise échancrée, qui ne sont que purs fantasmes (Que je sais savourer à l'occasion). Cette remarque est valable pour les minorités, visibles ou non, pour les indiens et les ratons laveurs. Ce n'est pas en réécrivant l'histoire pour des préoccupations finalement mercantiles (séduire tel ou tel public) que l'on fera de meilleurs films, ni que l'on fera avancer la cause de tel ou telle.

Dis donc cow-boy, tu chercherais pas à nous instrumentaliser du haut de ton canasson ?

Westward the women (1950 - William Wellman)

Le mythe du cow-boy invincible est tout aussi facile à nuancer. Une large partie des grands westerns ont des héros complexes, en proie au doute, à la peur, aux failles intérieures, aux mauvais côtés. Ce sont des personnages riches qui permettent des plongées passionnantes dans l'âme humaine. Vous les citez d'ailleurs et c'est une bien mauvaise pioche pour étayer vos allégations. Wayne, John Wayne lui même qui fut c'est vrai, souvent, le héros 100 % américain, a été le capitaine vieillissant de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949) de John Ford (ce « grand classique stéréotypé », laissez moi m'étrangler), Ethan Edwards le soldat errant et raciste traquant sa nièce enlevée par les comanches dans The searchers (La prisonnière du désert – 1956), toujours de Ford, le shérif trop sûr de lui de Rio Bravo (1959) de Howard Hawks dont une lecture attentive contredit les visions trop rapides. Raciste son Ethan Edwards ? Bien sûr, c'est même le sujet du film. Comment la haine détruit de l'intérieur et comment on peut la combattre et accepter l'autre. Récemment un documentaire, très intéressant sur certains points, Reel Injun (2010) de Neil Diamond, pratiquait le même amalgame. Il illustrait le racisme du western par un extrait du film de Ford. Le problème est que le regard du réalisateur à ce moment était une condamnation de l'action de son héros. En ne le disant pas, Diamond est, au mieux léger sur ses sources, au pire malhonnête. Et c'est d'autant plus idiot qu'il ne manque pas de westerns authentiquement racistes. Mais, et cela nous ramène à Tarantino, c'est sans doute plus valorisant de s'en prendre à Ford.

Je relève au passage que comme exemple des « héros conventionnels », vous mêlez Clint Eastwood à Wayne, Stewart et Cooper (vous devriez lire Politique des acteurs de Luc Moullet), alors qu'Eastwood est justement celui qui a créé un type de héros particulièrement non conventionnel pour ses westerns avec Sergio Leone. Au passage, Broken arrow (La flèche brisée – 1950) que vous citez en contre-exemple a pour vedette... James Stewart.

A vrai dire, le fond du problème, c'est que vous ne prenez pas en compte, comme tant d'autres, le travail du temps. Le western a été ce que vous dénoncez, c'est vrai et on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas intéressant. Parce ce que la plupart des grands westerns, classiques et perles rares, sont tous (ou presque) des films qui ont par leur sensibilité, leur intelligence, leur poésie, leur talent, leur courage, dépassé les clichés du genre. Du coup ils ont passé ce test impitoyable du temps et ils l'ont réussi parce qu'ils ont su faire vivre des personnages vrais, ce qui leur permet de nous parler encore aujourd'hui, peut être même mieux qu'hier. Pas du Vietnam, pas des méchants indiens, de l'écologie, de ceci ou de cela, mais des hommes et des femmes, de leurs convictions, leurs espoirs, leurs amours, leurs combats, leurs défauts. Ces films ont toujours des lumières à nous révéler. Pour les voir, il suffit de savoir accepter les œuvre telles qu'elles ont été faites. Et les clichés que l'on continue à mettre en avant et qui, vous l'avez compris, m'agacent, ont été véhiculés surtout par des productions aujourd’hui presque toutes oubliées, au mieux folkloriques. Et les années ont aussi montré qu'il ne suffisait pas de reverser les clichés pour faire de bons films, ni même des films plus justes. La majorité des westerns dits « progressistes » des années 60/70 sont médiocres, ils n'ont plus rien à nous offrir. Il me semble qu'il y a plus de vérité et de sensibilité dans le court monologue de Van Helfin où il raconte la mort de sa femme indienne dans un massacre perpétré par la cavalerie, dans le superbe Tomahawk (1951) de George Sherman, que dans les deux heures du lourdingue Little Big Man (1970) d'Arthur Penn. Question de goût et question de cinéma.

Voilà, Visage Pâle a écrit et sa plume est droite. Il me reste à m'excuser de vous prendre ainsi à partie, vous que je ne connais pas et qui ne me connaissez pas. J'ai saisi l'occasion de votre article mais j'en ai lu bien d'autres, trop, autour du cirque médiatique du moment. Le western mérite mieux. Et je me sens plus détendu.

Cordialement.

Photographies : http://www.cinema.de/ et Not coming at the theater near you.

20:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : polémique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/08/2012

Jane Russell aux révolvers

Posons au préalable qu’un film réalisé par Allan Dwan est toujours à priori excitant. Pionnier de Hollywood, maître du muet (on lui doit le Robin des Bois avec Douglas Fairbanks en 1922), réalisateur et prolixe de près de 400 titres, il pratique un cinéma direct et exaltant et la (re)découverte de ses films à petits budgets des années 40 et 50 est un bonheur sans cesse renouvelé. Posons également qu’un film dans lequel joue Jane Russell est toujours à priori agréable. Grande brune aux longues jambes et aux formes aérodynamiques, Jane Russell "The bust" pour d’évidentes raisons, est également une actrice piquante avec un brin de nonchalance. Son jeu franc, physique et intemporel fit les délices de réalisateurs comme Howard Hawks ou Raoul Walsh. Elle excelle dans la comédie, danse, chante et retire ses bottes admirablement.

Le premier dirige la seconde dans Montana Belle (La Femme aux revolvers), western de série tourné en 1948 mais sortit en 1952. Jane y est Belle Starr, personnage réel de l’Ouest légendaire, à l’instar de Calamity Jane ou Annie Oakley, espionne confédérée et copine du gang des frère James, elle finira lâchement révolvérisée, les bottes aux pieds. Du gâteau pour le cinéma ! Belle Starr sera interprétée par Betty Compson en 1928, Gene Tierney en 1941, Marie Windsor en 1954, Elsa Martinelli en 1968 et Pamela Reed en 1980, entre autres. Pour Allan Dwan, Russell campe une belle Starr fraîchement veuve, redoutable aux révolvers et calculatrice. Elle s’acoquine cette fois avec le gang des Daltons, les classiques, pas ceux de Morris. C’est Bob qui l’a sauvée du lynchage et s’est épris d’elle. Las ! La belle ne l’aime pas plus que ça et sa présence crée des tensions au sein du groupe masculin « Squaw no good » crache Ringo, l’indien de la bande. Tension d’ordre érotique bien entendu, érotisme un peu bridé de la part de Dwan qui sera plus inventif en d’autres occasions. Reste une bien jolie scène avec Belle en Blanche-Neige et les 7 membres du gang qui suivent chacun de ses gestes dans leur modeste demeure.

Lire la suite sur les Fiches du Cinéma

Le DVD

Sur DVD Classik

Sur Critikat

Photographie RKO / Cinéma.de

08:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : allan dwan, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/10/2011

Westerns B américains, années 50

C'est le sentiment d'avoir fait le tour du western italien qui m'a ramené aux westerns de série B américains des années 50. Sentiment qui s'estompera sans doute mais qui n'est pas mauvais car il est bon de recharger son désir comme on recharge son six-coups. Retour donc aux multiples petites fleurs poussant à l'ombre des grands classiques de l'âge d'or, films souvent oubliés au profit des « petits maîtres » savourés par la critique et les cinéphiles, et je ne ferais pas la fine bouche, comme Jacques Tourneur, Hugo Fregonese, Allan Dwan, André de Toth ou Bud Boetticher. Ceux-ci sont, toute chose étant relative, connus et reconnus. Mais il ne faut pas oublier que leurs films sortaient à l'époque dans les cinémas de quartier pour faire rêver les petits garçons et se mêlaient indifféremment à ceux de Lesley Selander, Jack Arnold, Joseph Kane ou Roy Rowland. Une chose qui m'intéresse dans ces films, c'est ce qui forme comme une chaîne ininterrompue dans le genre, le lien qui les rattache avec les westerns de série des années 30 et 40, marqués par l'esprit sérial, eux-même liés aux « deux bobines » des temps du muet. C'est un lien visuel qui passe par certaines formes de chapeau, une certaine façon d'embrasser l'héroïne vers la fin, les plans de transition avec groupe de cavaliers sur route de campagne, certains clichés musicaux qui persistent, y compris quand le compositeur est Max Steiner, un esprit feuilletonesque brassant sans complexes les clichés. Enfin, relativement à ce que sera le western italien, on peut se rendre compte que les conventions ne vont changer qu'en surface, le principe de production restant le même (petits budgets, acteurs déclassés, seconds rôles folkloriques, intrigues interchangeables) tandis que certains audaces apparaissent ça et là, et que ne vont rester que quelques idées fortes souvent puisées dans le succès d'œuvres plus prestigieuses.

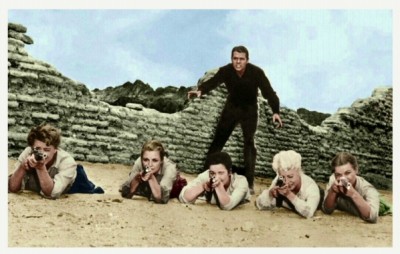

De l'action... (The guns of Fort Petticoat)

Prenons, si vous le voulez, The guns of Fort Petticoat (Le fort de la dernière chance - 1957) de George Marshall, qui puise dans Westward the women (Convoi de femmes - 1951) de William A. Wellman avec son héros amené à prendre la tête d'un groupe de femmes menacées par les indiens. Le film est joué par Audie Murphy « ersatz de la dévirilisation du héros de western » pour Pierre Domeyne (Le western - collectif – 1966), mais héros de guerre authentique qui fut remarquable chez John Huston avant de faire carrière dans une ribambelle de westerns taillés à sa mesure. Bien qu'il n'ait certes pas la carrure d'un John Wayne ou d'un Gary Cooper, il porte ici vaillamment l'uniforme bleu de l'Union tout en étant originaire du Texas, comme l'acteur et pour ne vexer personne. Le film exploite gentiment cette dualité (notre héros déserte pour prévenir les siens) comme l'opposition entre le militaire expérimenté et sa horde féminine, maladroite mais ravissante, qui va devenir une belle unité combattante. L'ombre de la mort et du danger feront naitre l'estime entre eux, celle du militaire pour ses soldats et celle des femmes du sud pour le « traitre ». Le scénario de Walter Doniger se déroule presque sans surprise mais sans temps mort, avec un humour attendu en ces circonstances, mais qui sait rester élégant, atténué par quelques moments un peu plus graves que Marshall sait doser. Du travail sans bavures. Quelques passages plus intenses, quand le groupe réfugié sur le toit d'une église soit faire silence alors qu'une troupe indienne rôde, sont bien découpés et un brin prenants. L'assaut final, dans l'église encore, évoque celui de Apache drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951) de Hugo Fregonese, sans les qualités plastiques, mais on frémit et c'est agréable. Les personnages sont schématiques mais bien campés par de bonnes actrices, Jeanette Nolan qui fut Lady Macbeth pour Orson Welles, Hope Emerson qui était dans le film de Wellman et Kathryn Grant que l'on croise chez Hitchcock ou Preminger. La dernière scène où le détachement féminin vient récupérer son chef menacé de court martiale est ridicule, mais ce n'est pas bien grave.

Du danger ! (Ambush at Tomahawk Gap)

Dans ce genre de films, dès les premiers plans on peut sentir s'il vaut mieux laisser tomber la mise en scène et se laisser aller à l'éventuel plaisir de l'histoire, ou si l'on aura à faire avec quelque chose de plus intéressant, à une réalisation qui aura a cœur d'être inventive (un peu, pas trop) dans le cadre imposé. Ambush at Tomahawk Gap réalisé par Fred F. Sears en 1953 relève de la seconde catégorie. Le film s'inspire fortement de Yellow sky (La ville abandonnée – 1948), de Wellman encore, mais dès les premiers plans, le film intrigue et séduit par sa façon de montrer son groupe de héros, pas très reluisants, des bagnards fraichement libérés. Cela passe par un gros plan sur des chaînes, des visages hirsutes filmés dans une lumière dure par Henry Freulich, un découpage élaboré qui prend le temps de poser l'atmosphère et de cerner les personnages par un jeu sophistiqué de regards. Sears a réalisé plus d'une cinquantaine de films de série, dont une mémorable attaque de soucoupes volantes avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Il sait copier intelligemment Wellman, que ce soit la charge érotique d'une peinture de femme accrochée au saloon sur les hommes fraichement libérés, la tempête de sable qui accueille les héros dans la ville fantôme où ils sont venus chercher un trésor, et l'attaque des indiens, menée vivement avec une violence sèche et rapide. Les héros ne sont pas forcément très sympathiques, donc plutôt intéressants. Le film réunit quelques solides acteurs du genre comme John Hodiak, John Derek, le fordien John Qualen et Ray Teal que l'on a vu chez Otto Preminger, Raoul Walsh et Billy Wilder, plus encore dans pas mal de très bons westerns de série. L'élément féminin, une belle indienne, est assuré par Maria Eléna Marques, sublime actrice mexicaine qui fut inoubliable en princesse indienne, ben oui, aux côtés de Clark Gable dans Across the wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951), de... William A. Wellman. Même s'il ne transcende pas le genre, Ambush at Tomahawk Gap est un film à découvrir.

De terribles indiens... (Arrow in the dust)

De terribles indiens... (Arrow in the dust)

Je n'en dirais pas autant de Arrow in the dust signée par le stakhanoviste Lesley Selander, qui vaut surtout pour son couple vedette, Sterling Hayden dont on sait l'admiration que je lui voue et Coleen Gray que j'ai aimé chez Hathaway, Hawks et Kubrick, et puis aussi chez Fregonese puisqu'elle est l'héroïne d'Apache Drums. Il y a également le plaisir bref mais réel de voir Lee Van Cleef jeune à l'époque où il faisait le troisième couteau. Hayden trimballe sa fabuleuse dégaine en déserteur amené à endosser l'uniforme d'officier d'un ami trouvé mourant (et joué par Carleton Young vu plusieurs fois chez John Ford). Il se retrouve à prendre en charge une petite troupe au cœur d'une contrée dévastée. Les diables rouges sont sur le sentier de la guerre et sans nuance. L'idée aurait pu donner de belles choses, mais le récit patine comme une voiture hoquetante, et Seylander sabote de bonnes idées comme ce vieux trappeur qui a percé à jour le secret du héros (joué par Tom Tully, une figure du genre), sans parler de la romance obligatoire, et traite son film par dessus la jambe. Il cumule des erreurs techniques grossières comme les nuits américaines éclairées comme en plein jour, les faux raccords et une gestion de la géographie tellement bordélique que l'on ne comprend plus qui est où. Perchés sur une falaise, les cavaliers dévalent soudain une douce pente. Miracle du cinéma ! Shotgun, du même Seylander avec le même Hayden était nettement plus réussi. Il faut dire aussi que le réalisateur bouclait jusqu'à 7 films par an à l'époque. Mauvaise pioche que celui-ci, dont on peut sauver, outre l'élégance de ne durer que 79 minutes, quelques scènes d'action bien montées, le regard perdu de Coleen et, toujours, l'inclinaison de tête de Sterling Hayden.

Un peu de détente au bain (Tomahawk trail)

Quoique plus fauché que le précédent, Tomahawk trail confirme ce que j'avançais précédemment, Lesley Selander peut quand il veut. Et ici, il veut un peu pour ce nouveau western militaire de 1957 qui met en avant la tête au carré de Chuck Connors, un acteur un peu dans le style de Jack Palance, mais qui n'aurait pas rencontré Robert Aldrich. 73 minutes cette fois, en noir et blanc, pure série B donc qui nous conte le périple d'une poignée de soldats bleus paumés en pleine brousse avec les indiens à leurs trousses. Il n'y a pas à dire, quand on pouvait jouer aux cow-boys et aux indiens sans arrière pensée, c'était le bon temps. Le film se permet néanmoins un discours d'ouverture quand la troupe croise la route d'une blanche enlevée par les indiens (et qui s'en est accommodée) accompagnée d'une princesse indienne. Les deux femmes sont jouées respectivement par Susan Cummings (vue chez Samuel Fuller) et la belle Lisa Montell spécialisée dans les rôles exotiques, notamment en fille des îles dans Pearl of the south pacific (1955) d'Allan Dwan. Dans un fort dévasté, les deux femmes nous offrent une jolie (quoique courte) scène de bain montrant que la civilisation conserve toujours ses droits. Le scénario de David Chandler qui écrivit celui d'Apache drums de Fregonese, met en avant un affrontement classique entre le rude sergent joué par Connors avec de la bouteille et tout, et l'officier sortit de West Point, arrogant et tout. C'est un schéma façon Les mutinés du Bounty et Connors finit par prendre le commandement quand l'officier prend un coup sur la tête qui n'arrange pas ses troubles mentaux. On remarque avec joie dans le rôle d'un soldat un peu faux cul, le tout jeune Harry Dean Stanton qui crève déjà l'écran. Seylander fait un effort et compense son manque de moyens par un bon rythme, une certaine intensité dans la description des tensions menaçant le petit groupe, des éclairs de violence sans fioriture, la photographie contrastée de William Margulies, assez dure, et une musique tout à fait inhabituelle pour le genre signée Les Baxter, spécialiste de la musique exotique et de l'easy listening des années 50/60. Le film possède même quelques moments un peu barrés comme le coup de folie de l'officier qui se met à faire un rapport véhément à un supérieur cloué sur une porte par une lance. C'est le genre de scène qui restera quand tout le reste du film aura été oublié. Sans être un chef d'œuvre méconnu (il en reste ?), Tomahawk trail est un film plaisant, loin des lourdeurs de productions plus ambitieuses.

Et de rudes héros (Little Big Horn)

Un peu dans le même genre et tout aussi efficace, Little Big Horn, noir et blanc, 86 minutes, est écrit et dirigé par Charles Marquis Warren. Ce brave homme a écrit pas mal de westerns dont Springfield rifle (La mission du commandant Lex - 1952) pour André de Toth avec Gary Cooper. On lui doit une vingtaine de réalisations, dont l'ultime film avec Elvis Presley dans lequel celui-ci ne chante pas et un excellent Arrowhead (Le sorcier du Rio Grande - 1953) avec Charlton Heston Comme son titre l'indique, Little Big Horn se situe pas loin de la dernière charge de George Armstrong Custer le 25 juin 1876. L'approche de Charles Marquis Warren est originale et économique puisqu'il s'intéresse à un petit groupe de cavaliers qui va tenter d'avertir Custer qu'il fonce dans un piège (sic). Le groupe est mené par un officier rigide (tiens) joué par Lloyd Bridges (Père de Jeff et le responsable au sol de la série Airplane) qui va entrer en conflit avec son second (tiens) joué par John Ireland, inoubliable Cherry Valance dans Red River (La rivière rouge – 1946) de Howard Hawks (il vit son rôle réduit parce qu'il piqua la belle Joanne Dru au réalisateur). Pour pimenter la chose, le premier surprend au début du film sa femme dans les bras du second. Sens du devoir et du sacrifice, toutes ces sortes de choses, le film est assez brutal (Ireland étouffe un indien dans un feu de camp, Bridges est lardé de fléches), en particulier la fin, et entretien le sentiment d'un destin funeste tout du long. Les personnages, campés par des visages familiers du western de l'époque, avancent résolument vers leur perte, comme dans un film noir. Le réalisateur a le sens de l'espace et filme très bien les paysages avec de grands nuages ce qui est toujours un plus dans un western. La photographie est plutôt belle, faisant ressortir la sueur et la poussière, la chaleur et la rudesse des paysages. Malgré des indiens on ne peut plus clichés et une certaine légèreté avec l'Histoire, Little Big Horn, comme le film précédent, mérite un œil. Voire les deux.

Bon, et alors, où peut on voir ces jolies choses ? Pas facile. Le fort de la dernière chance a été édité en DVD par Sidonis, mais les autres sont inédits en France. Il faut fouiner en zone 1 ou avoir la télévision câblée, ou encore mieux connaitre quelqu'un qui a la télévision câblée et un bon enregistreur.

Photographies : Threedonia / Brian's drive in theater / Notre Cinéma / Collection personnelle / 50 westerns from the '50s

00:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : western, lesley selander, charles marquis warren, george marshall, fred f. sears | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2011

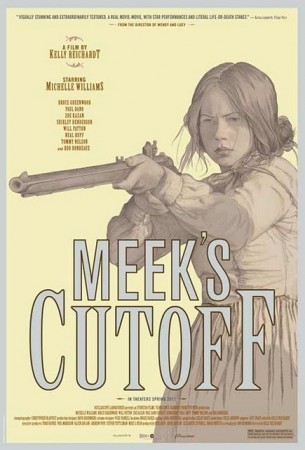

Meek's cutoff

Voici un objet bien curieux pour l'amateur de western que je suis. Meek's cutoff (La dernière piste - 2010) de Kelly Reichardt relève tout à fait du genre et sans doute plus que d'aucuns, séduits par sa forme, ne l'ont remarqué. Mais cette forme, la réalisation très précise, le tempo subtilement tendu et assez lent, l'utilisation du cadre classique 1:33 que l'on ne voit plus sur les écrans d'aujourd'hui, cette forme donc qui peut irriter, qui intrigue et éventuellement réjouis par sa rupture avec les canons du moment, fait que Meek's cutoff ne ressemble à aucun autre western, ni en 1:33 ni en Cinémascope, ni à la branche italienne pas plus qu'au tentatives les plus limites (Luc Moullet ou Alejandro Jodorowsky pour situer). Surgissant avec sa tranquille singularité, le film de Kelly Reichardt réussit le tour de force de proposer une vision originale d'un genre usé à l'os, quasi inédite, sans les béquilles tremblotantes de la citation ou du remake, tout en s'appuyant mine de rien sur une poignée de fondamentaux. Le récit minimal de Jonathan Raymond, scénariste des deux premiers films de Reichardt, décrit le périple d'un petit groupe d'émigrants perdus dans une contrée hostile (territoire indien donc) et menés par un trappeur, le Meek du titre, qui ne semble pas bien fiable.

Au programme, chariots bâchés évoluant lentement dans les grands espaces au rythme de la marche des bœufs, traversée de rivière, descente d'une pente escarpée, recherche d'un point d'eau et menace invisible (réelle ?) des indiens. Des ingrédients de base qui s'organisent ici de façon singulière. Question de regard peut être parce que, et je trouve que cela n'a pas été assez souligné, Meek's cutoff a été réalisé par une femme. C'est tout à fait exceptionnel, avant Reichardt, il y avait eu Maggie Greenwald avec The ballad of little Jo (1993) et il y aura bientôt Madeleine Stowe pour se frotter à un genre particulièrement masculin et c'est tout. Certes, le scénario est écrit par un homme (ce qui après tout ne veut pas dire grand chose puisque Hawks avait travaillé avec la géniale Leigh Brackett sur Rio Bravo et El Dorado) mais la réussite du film tient surtout à sa mise en scène, à ses partit-pris francs et assumés de la première à la dernière image : travail sur le son avec grincements de roues « à la Leone », souffle du vent dans les grands espaces désolés, dialogues murmurés ou alors surgissant d'abord en bruit de fond, presque inaudibles « à la Godard », photographie signée Chris Blauvelt en lumière naturelle, aubes et crépuscules, nuits sombres éclairées au feu de camp ou d'une lanterne.

Kelly Reichardt prend le risque calculé d'étouffer son film sous son travail de recherche formel. Le risque paye ici. Sa maîtrise passe par le montage, qu'elle signe, capable de fulgurances comme ce superbe raccord entre le coup porté à l'indien et le mouvement de tête dégoûté d'Emily, le genre de figure qui excite Steven Spielberg quand il parle de David Lean. Mais elle sait aussi imposer sans forcer la durée de ses plans. D'entrée, elle nous fait marcher aux côté du petit groupe d'hommes et de femmes et nous plonge immédiatement dans l'action. Puis en limitant strictement les informations, elle entretient un suspense constant et le plaisir de la découverte des personnalités de chacun. Comme il n'y a pas de bon western sans un dose d'exaltation, elle nous offre aussi dès les premières minutes, un petit miracle.

J'étais donc là à avancer sur la terre rude à l'herbe rare, au rythme des roues sur les pierres, contemplant tout ces petits détails qui font un poil trop authentiques, des coiffes des femmes aux ustensiles pendus aux chariots. Je me disais avec un peu de perfidie que lors de la traversée de la rivière, les personnages avaient vraiment l'air mouillé et j'aimais que cela enchaîne avec un plan ou Emily fait sécher ses vêtements. Pas encore complètement dans le film pourtant. Et puis un plan large, vaste paysage, fond de nuages, et le petit groupe arrive de face pour sortir lentement sur la gauche. Reste le vide grandiose. Je me suis pris à rêver, le plan est assez long pour cela. Voilà, Reichardt a épuisé l'image jusqu'à retrouver l'essence du western, avant Ford même, un territoire infini, vierge, où tout est possible. Elle a dégagé sa poignée de personnages et maintenant, le western peut (re)commencer. Maintenant, un cavalier peut surgit de l'horizon, Ben Johnson en habit bleu, John Wayne rentrant de guerre, Shane ou l'étranger. Et puis au fond de l'image là où ciel et collines se confondent, un cavalier surgit ! Il semble flotter dans l'air, imprécis, presque transparent. Un mirage. Il m'a fallu de longues secondes pour réaliser que par un long fondu enchaîné, la réalisatrice faisait revenir son groupe par la droite. Le cavalier, c'est Meek. C'est un plan totalement magique et après cela, j'étais prêt à suivre Reichardt sur n'importe quelle piste.

Le film à d'autres moments aussi magiques comme la découverte de l'arbre, qui jouent à la fois sur une déstabilisation du spectateur via l'originalité du regard et sur une sorte de connivence basée sur la réminiscence des figures classiques du genre. Nous sommes à la fois dans l'étrange (On peut penser au Nosferatu (1922) de Murnau, en voici un en véritable 1:33), dans une sorte de rêve mais aussi dans le familier. On retrouve ce sentiment dans les accessoires qui à la fois « sonnent » juste et pourtant accessoires « de cinéma » ou dans la barbe trop hirsute pour être honnête de Meek. Et ce familier, il faut faire un effort pour le retrouver. Par exemple, lors de la descente des chariots. C'est quelque chose que l'on a déjà vu chez James Cruze ou Raoul Walh en plus spectaculaire, chez John Ford aussi dans le sublime Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) qui est le film qui se rapproche le plus, visuellement, de Meek's cutoff. On retrouve cette fascination pour l'action pure, descendre un chariot, puis un autre, retenir la corde, tendre ses muscles. Un acteur qui descend un chariot à bout de bras ne peut pas être mauvais. Reichardt filme alors des gens vrais, de l'effort vrai, collectif, de l'angoisse vraie, du temps vrai. Et bien sûr la corde lâche et l'un des chariots va s'écraser. C'est quelque chose que l'on a vu vingt fois mais l'on est prêt à frémir une vingt et unième fois. Parce que c'est bien fait que l'on y croit. D'autant que cette fois, il y a cette petite distorsion due au regard de la réalisatrice, un peu comme le monde d'Alice une fois qu'elle a basculé dans le trou. Ici Alice c'est Emily jouée par Michelle Williams et la lapin blanc est un indien Païute joué par Rod Rondeaux, un cascadeur spécialisé dans les westerns récents. On en revient à cette idée de rêve, comme ce cavalier qui naît à l'horizon. On pourrait aussi creuser du côté d'autres voyages absurdes ou immobiles (Chez Beckett ou Arrabal). Et je me dis que la grande idée de Kelly Reichardt, c'est d'avoir fait du western table-rase, comme son paysage toujours plus dépouillé, pour y faire resurgir, ténue mais tenace, une poignée essentielle de sentiments et d'émotions, à l'image de l'arbre au milieu des rochers nus.

Chez Buster The Balloonatic

Chez Edouard Nightswimming

Sur la Kinopithèque

Affiche source Filmsnobbery

10:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : kelly reichardt, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/03/2011

Leaning on the everlasting arms

Ma plus grande surprise de cette version 2010 de True grit par les frères Coen, c'est d'y avoir vu le nom de Steven Spielberg au générique. Je ne sais pas quelle a été sa participation effective en tant que producteur exécutif, mais cela fait plus de vingt ans que j'espère qu'un jour il nous donnera un western. Un vrai. Pour ce qui est de celui-ci, oubliez tout ce que vous avez lu et tout ce qui a été dit, c'est bel et bien un remake du film de Hathaway, c'est à dire que non seulement c'est la même histoire, mais ce sont les mêmes scènes (le tribunal, les passages autour de la cabane, la confrontation avec la bande de Ned Pepper, la fosse aux serpents, etc.), avec les mêmes dialogues, parfois au mot près (les échanges sur Quantrill, la rencontre entre Mattie et Chaney dans la rivière, les menaces de Cogburn envers Pepper et sa bande, I mean to kill you in one minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which'll it be?, avec souvent les mêmes cadres (le plan large de l'affrontement entre Cogburn et Pepper). Nous sommes donc dans la catégorie « A quoi bon ? ».

Pourtant, les frères Coen étaient plutôt bien placés pour faire quelque chose dans le genre. Depuis Blood simple (1984) jusqu'à l'excellent No country for old men (2007) en passant par Arizona junior (1987) et Fargo (1996), ils ont souvent utilisé des figures westerniennes. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont cherché à faire avec celui-ci, mais cela fonctionne assez mal. Au jeu des équivalences, ils sont le plus souvent en deçà du travail de Hathaway. La scène de la pendaison publique manque d'ironie critique, la scène avec Moon et Quincy manque d'intensité (Domhnall Gleeson ne vaut pas Dennis Hopper), la charge de Cogburn manque d'un poil de panache. Peut être que la scène emblématique de l'échec des Coen est celle de la traversée de la rivière par Mattie. La jeune fille, qui a engagé Cogburn pour retrouver l'assassin de son père, est lâchée par le marshall, elle lui court après et le rejoint à un gué qui ouvre les territoires indiens. Obstinée, elle passe directement dans la rivière agrippée à son cheval, suscitant une certaine admiration du marshall et du Texas ranger laBoeuf qui l'accompagne. Bon, les passages de rivière, dans les westerns, ce sont des scènes clefs qui peuvent atteindre au sublime. Chez les Coen, outre le paysage banal (gros défaut des deux premiers tiers du film), la rivière est étroite et la traversée de Mattie manque d'intensité. Disparue la réplique admirative de Cogburn « She reminds me of me ». Disparue l'émotion. Au lieu de cela, on a un plan de Mattie sèche alors qu'elle a été plongée dans l'eau jusqu'au cou (et on trouvera Hathaway paresseux !), suivie d'une scène assez lourde où LaBoeuf lui administre une fessée (il y a la même dans le Hathaway, mais elle est amenée différemment, et un peu plus drôle). C'est complètement raté.

Au mieux, les Coen, qui ne sont quand même pas les premiers venus, restent à niveau (la scène de la fosse aux serpents, efficace). Ils n'améliorent que deux points, les prestation de Matt Damon en Texas ranger est sans difficulté supérieure à celle de son prédécesseur (bien qu'il ne fasse pas grand chose de plus), comme celle de Josh Brolin en Tom Chaney ; et puis la fameuse course contre la mort où Cogburn tente de ramener Mattie se faire soigner après sa morsure de serpent. Là, les Coen se souviennent tout à coup qu'ils ont placé cette aventure sous le signe de The night of the hunter (La nuit du chasseur - 1955), le film poème de Charles Laughton, via la chanson Leaning on the everlasting arms qui tient lieu de thème principal. Mais si la scène est belle, elle arrive un peu tard, un peu décalée par rapport à la volonté de réalisme, de premier degré du reste du film. Elle raccorde mal, d'autant qu'elle est suivie d'un épilogue qui est peut être dans le roman original mais qui n'apporte rien à l'histoire que nous venons de suivre. C'est toute la différence entre littérature et cinéma. Le cinéma est un art de l'instant. L'épilogue de Hathaway avait le mérite d'être dans la continuité d'un récit linéaire. Chez les Coen, malgré l'utilisation de la voix off pour donner un côté conte, le finale reste gratuit. Et puis qu'est-ce que cela veut dire que ce dernier plan dans le cimetière à volonté fordienne ? Que le western est mort ? Depuis le temps, on en reparlera au prochain.

Il faut dire aussi que Hathaway pouvait s'en sortir en jouant sur le mythe John Wayne (comme je l'ai développé par ailleurs) alors qu'il n'est pas possible pour les Coen de jouer sur un mythe Jeff Bridges (quelles que soient ses qualités d'interprétation ici). Il suffit de comparer la démarche fatiguée jouée par Bridges et celle, unique, du Duke pour comprendre l'écart entre les deux acteurs. Par ailleurs, l'une des faiblesses du film réside dans le manque de développement de la relation entre Cogburn et Mattie. Bridges et Hailee Steinfeld fonctionnent bien ensemble, mais pas vraiment en profondeur. Par exemple, quand Wayne parlait à Kim Darby de sa femme, c'était un beau moment d'émotion alors que dans la même scène entre Bridges et Steinfeld le dialogue ne fait que meubler le voyage. Le diable, enfin, vient se loger dans les détails comme cette idée saugrenue de mettre Cogburn dans les toilettes pour sa première rencontre avec Mattie (idée inutile puisque par la suite, les Coen reprennent la même scène dans les escaliers du tribunal) ou le manque complet d'originalité du personnage du vieux chinois qui héberge Cogburn.

Restent quelques digressions originales que l'on était en droit d'attendre des réalisateurs comme la scène du pendu ou celle du trappeur et de sa peau d'ours, idées très visuelles mais très inutiles au sein du récit. J'ai l'air un peu dur comme ça, mais le film n'est pas désagréable à suivre. La photographie hivernale de Roger Deakins est belle, la musique de Carter Burwell plutôt bien dans le genre, mais bon sang, il aurait fallu que Joel et Ethan aient pu (voulu ?) faire au western ce qu'ils avaient fait au film noir avec Miller's crossing (1990). Peut être qu'au final, le problème de ce film pour rien, c'est d'être seul et donc de focaliser trop d'espoirs. Pas facile de faire un western, un vrai pour reprendre le stupide slogan publicitaire. Le seul depuis vingt ans a l'avoir réussi, parce qu'il était complètement sincère, c'est Kevin Costner avec Open range (2004).

Photographie copyright Paramount

Chez le bon Dr Orlof

Chez Edouard de Nigtswimming

Chez Pascale Sur la route du cinéma

Chez Buster de Baloonatic

15:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : coen, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/03/2011

Pony mine and papa's things

La sortie du nouveau film des frères Coen est une bonne occasion de revisiter le True grit original de 1969, réalisé par Henry Hathaway et sortit chez nous sous le titre 100 dollars pour un shérif. Le duo de réalisateurs et leur interprète principal, Jeff Bridges, prennent soin de se démarquer tant du film que de l'encombrante figure de John Wayne. On peut y voir l'irritant discours des faiseurs de remakes qui tentent de vendre leur version en assimilant modernité et qualité, moi je l'ai fait en parlant, en couleurs, en 3D, en vraie violence, avec de véritables morceaux de sexe, en respectant le livre original, en ceci, en cela, allez-y, ça sera mieux. En vérité, je vous le dis, le remake est neuf fois sur dix du pipi de chat et tous ces braves gens feraient mieux de se creuser un peu la tête. Dans le cas qui nous occupe, on verra bien. Les Coen jouent sur du velours, le film de Hathaway ne faisant pas partie des grands classiques du genre. On peut mieux comprendre les réticences de Bridges, vu le calibre de Wayne et que, comme nul ne l'ignore, c'est le rôle du marshall borgne Rooster Cogburn qui lui valu son unique oscar. Bridges a commencé par mettre le bandeau sur l'autre œil, mais malgré toute l'admiration que j'ai pour le Dude, pas facile de se mettre dans les bottes du Duke.

Comment situer aujourd'hui True grit alors qu'il s'est enrichi d'une partie du mythe John Wayne et qu'il fait désormais partie de la longue annonce de la mort du genre, annonce sans cesse repoussée ?

Comme Hollywood, le western américain dans les années 60 ne va pas bien. La série B a disparu pour être recyclée à la télévision, l'ère des grands classiques est terminée et The magnificents seven (Les sept mercenaires – 1960) de John Sturges a sonné l'heure du véhicule d'action pour star masculine. Mis à part les derniers feux des grands maîtres (Ford, Hawks, Walsh), le rebelle Peckinpah et quelques rares cas particuliers, c'est le règne du médiocre. Pire, face au sang neuf venu d'Italie et d'Espagne, le western américain n'a su que copier maladroitement les formes nouvelles. Il faudra dix ans pour que le genre émerge de nouveau avec une veine crépusculaire et de nouvelles œuvres fortes. True grit, dans ce contexte, est un retour plutôt sain (mais un peu vain) aux fondamentaux, récit initiatique, grands sentiments, grands espaces, partition enlevée d'Elmer Bernstein, photographie lumineuse aux couleurs de fin d'automne de Lucien Ballard, fidèle de Hathaway mais aussi directeur de la photographie de Budd Boetticher et de Sam Peckinpah. Bref, du joli boulot de spécialistes. Mais le film ne dépasse jamais vraiment cet état. Malgré les efforts de Bertrand Tavernier, il m'est difficile de voir en Hathaway plus qu'un des solides artisans de l'usine à rêves. Il n'a jamais eu la dimension d'un Ford ou d'un Mann, pas plus que l'inventivité d'un Lewis ou d'un De Toth. Bénéficiant de conjonctions favorables, True grit est peut être son meilleur western, avec notamment un vrai sens du paysage et de l'espace, une réelle efficacité dans les scènes d'action et une relative originalité dans la reconstitution, comme la scène de la pendaison publique qui ouvre le film, décrite avec ironie comme un grand spectacle populaire. Mais Hathaway montre ses limites quand il faut donner toute son intensité à la chevauchée finale ou Cogburn tente désespérément de ramener Mattie mordue par un serpent à un poste où elle pourra être soignée. Trop carré, il ne sait pas être véritablement lyrique. De même la direction d'acteurs, si elle équilibre bien le duo Wayne – Kim Darby (Mattie), et si elle utilise habilement les nouveaux visages de Robert Duvall et Dennis Hopper, peine avec l'insipide Glen Campbell (La Boeuf) et le transparent Jeff Corey. Et puis le film est un peu long, pour être totalement efficace, il aurait du s'en tenir à 90 minutes. Pour être plus long, il fallait le sens de la respiration hawksienne.

John Wayne, lui, accompagne le mouvement de la décennie. En 1960, il a produit, joué et réalisé son grand rêve, Alamo. Ce beau film épique lui a coûté, littéralement, la peau des fesses. Fin 1964, il est opéré d'un cancer. Il passera donc les années soixante à éponger ses dettes et assurer ses arrières en enchaînant sur un rythme soutenu des participations prestigieuses et des films sur mesure qu'il confie à des réalisateurs sans grande envergure mais qui entretiennent le mythe, Andrew McLaglen (fils de son père Victor) et Burt Kennedy (plus doué comme scénariste de Bud Boetticher). Et puis Hathaway un cran au dessus. Là aussi, on mettra à part ses dernières collaborations avec Ford et Hawks. De cette période, True Grit n'a pas de mal à dominer l'ensemble. Il est évident que Wayne était motivé par le rôle, il avait aimé le roman de Charles Portis dont il avait tenté d'acquérir les droits puis le scénario de Marguerite Roberts. Quand il déclare en recevant son oscar « Si j'avais su, j'aurais mis ce bandeau il y a 25 ans »Il se rendait sans doute compte que ce rôle, il l'avait déjà créé pour Hawks avec le Tom Dunson de Red river (La rivière rouge) en 1946, puis peaufiné trois ans plus tard pour Ford avec le capitaine Nathan Brittles, ses cheveux grisonnants et ses lunettes, dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque). Deux créations magistrales dont Rooster Cogburn ne pouvait être que l'aimable parodie. Mais bon, ce ne sont que les oscars, on ne peut pas leur en demander trop. De fait Wayne s'amuse avec ce rôle, que ce soit dans la scène du rat, la fusillade finale à la Falstaff contre la bande à Ned Pepper, les échanges avec la nouvelle génération. Il en fait juste un peu trop quand il se vautre de cheval sous l'emprise de l'alcool. Chez Hawks, c'était parce qu'il avait une vieille balle dans le dos.

Film quasi anachronique en 1969, True grit vieillit plutôt bien. D'une certaine façon, le film dépasse son réalisateur par la façon dont il entre en résonance avec sa star. Sachant se mettre en retrait par rapport au personnage de Mattie, Wayne développe un discours nostalgique sans sensiblerie. Il ne cherche pas à éduquer (comme il le fera dans plusieurs autres westerns tardifs), ni à séduire encore comme il le fera chez Hawks dans Rio Lobo (1970) et du coup esquisse un rapport père-fille qui joue plus subtilement que prévu sur la transmission. C'est Mattie qui donne le révolver de son père à Cogburn, comme elle lui propose de faire partie de la famille en lui réservant une place dans le cimetière familial. Scène casse-gueule qui passe plutôt bien parce que Wayne s'en sort par une pirouette au sein d'un superbe décor neigeux. Toute l'esthétique du film colle à Cogburn comme à l'image de Wayne, à sa légende au sens fordien. Les intérieurs sombres et chaleureux, les paysages d'automne, le rythme un peu nonchalant, True grit est un chant du cygne, un adieu aux armes qui ne se résout ni à la tristesse (Ford), ni à la colère (Peckinpah). Un ultime mensonge quand le montage du saut au dessus de la barrière fait comprendre que ce n'est pas Wayne qui exécute la prouesse, mais qu'un dernier plan, figeant le mouvement, entretient une dernière fois l'illusion du mythe. Élégant.

Photographie : Dr Macro

Chez le bon Dr Orlof

Chez Mariaque

Sur DVD Classik

21:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : henry hathaway, john wayne, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |