04/11/2011

Quatre films de Youssef Chahine

- Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir.

- C'est un alexandrin !

(René Goscinny)

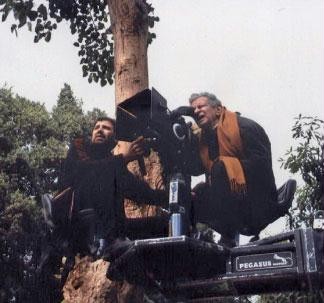

Disparu en juillet 2008, Youssef Chahine qui prisait volontiers le surnom de « Jo », est un cinéaste majeur, africain, égyptien, arabe, d'Alexandrie encore et toujours où il était né en janvier 1926, cosmopolite et voyageur dans l'esprit de cette ville ouverte sur le monde. Chahine, cinéaste fougueux, engagé et lyrique, généreux et sensuel, nationaliste et pourfendeur de tous les fanatismes, brossant dans sa carrière riche de plus de quarante films sa riche culture plusieurs fois millénaire, sa passion pour les formes musicales et les formes féminines, sa capacité d'ouverture aux grands courants cinématographiques du XXe siècle, du néo-réalisme italien au cinéma soviétique en passant par les nouvelles vagues et, surtout, le grand cinéma classique américain qu'il admirait. Un foisonnement parfois menacé par la confusion mais qui a trouvé généralement son point d'équilibre par une maitrise confondante du langage cinématographique (Dieu que c'est beau) et dans la rigueur d'une pensée qui, sans jamais renoncer à un humanisme fondamental, su rester en mouvement et épouser l'histoire vivante de son pays (Dieu que c'est intelligent). Le cinéma de Chahine fait corps avec l'Égypte, son peuple avec ses contradictions, ses élans et ses remises en cause. Nationalisme, ai-je écris plus haut, oui de celui qui lie un artiste et une nation avec ce qu'il faut d'amour et de lucidité, de celui qui lie, au hasard, John Ford et les États Unis.

Le coffret proposé par Pyramide Vidéo propose quatre films, du fameux Bab el-Hadid (Gare centrale – 1958) au musical Awdet el ebn el dal (Le Retour de l'enfant prodigue - 1976) en passant par le grandiose film de la reconnaissance internationale, El Ard (La terre – 1969), et El asfour (Le Moineau - 1972), pivot politique autant qu'artistique de sa carrière. Quatre films qui constituent une belle approche du mouvement conjoint de l'œuvre et de l'histoire du pays, de l'avènement de Nasser suite à la crise de Suez en 1956 à la défaite humiliante de la guerre des six jours en 1967, puis la mort du raïs en 1970, l'arrivée de Sadate, les désillusions et le second échec de la guerre du Kippour en 1973. Sur ce fond mouvementé, les quatre films en reviennent toujours à la base, aux moineaux comme Chahine aime appeler les gens du peuple, fellahs, paysans, ouvriers, femmes, idéalistes, familles saisies de désirs si humains, passion, désespoir, avidité, par dessus tout une formidable envie de vivre.

Site américain sur Chahine

Photographie source dvd4arab

08:37 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : youssef chahine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/10/2011

Chapeau !

Angie Dickinson, ses jambes sublimes, ses collants noirs et son charmant chapeau sur le tournage de Rio Bravo (1959) de Howard Hawks, faut-il encore le préciser dans ces colonnes. Photographie source Allposters / Warner Bros.

12:17 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : angie dickinson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/10/2011

Pam par Quentin

11:57 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : quentin tarantino, pam grier | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/06/2011

Musique et cinéma selon Inisfree - partie 2

Suite et fin de la sélection musicale avec un salut à Clarence "Big Man"Clemmons.

22:28 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : david maysles, albert maysles, charlotte zwerin, chris hilson, bruce springsteen, john ford, tsui hark, henry selick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2011

Musique et cinéma selon Inisfree - partie 1

Le bon Dr Orlof nous propose une liste de dix films musicaux (au sens large heureusement) suite à celle de Timothée de Fenêtres sur cour et à l'occasion de la fête de la musique. Je ne résiste donc pas et m'en vais élargir encore le sens, histoire de ne pas retomber sur les mêmes titres que mon collègue car il a un goût certain, le bougre. Néanmoins vous ne couperez pas à une nouvelle diffusion du Dancing in the dark à Central Park, c'est au-dessus de mes forces. Merci à Bruno pour la première vidéo.

22:34 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michael cimino, john ford, vincente minelli, henry c. potter, jean renoir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/06/2011

Gunnar Fischer 1910 - 2011

09:30 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gunnar fischer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2011

Les fantômes de Bernard Herrmann

Quelques morceaux superbes du compositeur Bernard Herrmann interprêtés au piano par Stephan Oliva sur de bien belles images (via Charles Tatum, merci).

23:07 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bernard herrmann, stephan oliva | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/04/2011

Tennis, quelqu'un ?

Ginger Rogers (Photographie DR)

15:11 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ginger rogers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2011

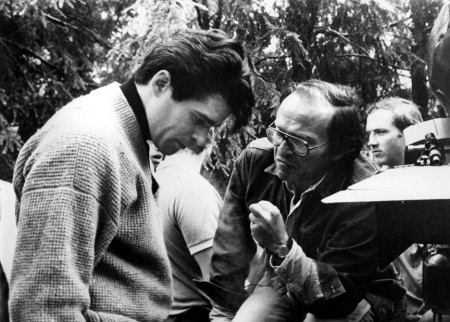

Le prince de New-York : Sidney Lumet 1924 - 2011

Sidney Lumet dirige Treat Williams sur le plateau de Prince of the city (1980). Photographie A certain cinema, qui propose une bien belle galerie de photographies de tournage du réalisateur disparu.

13:24 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sidney lumet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/03/2011

Duo

08:57 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : charles laughton, robert mitchum, lilian gish | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/02/2011

John Barry, la dernière note

09:08 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john barry | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2011

Ann Francis dans les étoiles

Anne Francis stars in Forbidden Planet. Photographie via Top Hollywood

Wo oh oh oh oh oh

At the late night, double feature, picture show.

21:17 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ann francis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2010

Regarde les réalisateurs tomber

Il y a un mois, je revisitais Operation Petticoats (Opérations jupons – 1959) avec son sous-marin rose, son Cary Grant et son Tony Curtis. Il y a une semaine pile, je faisais découvrir The party (1968) à ma fille. Mis à part le principe du film dans le film au début qui l'a un peu décontenancé, elle a bien réagit aux innombrables gags, et particulièrement à l'arrivée de l'éléphant. Ouf ! J'ai eu plus de chance avec elle qu'en d'autres occasions où je me suis mouillé pour le cinéma de Blake Edwards que je prise particulièrement (à trois ou quatre œuvres près). Je me souviens avoir emmené un amour de jeunesse voir ce même film en lui assurant que c'était le film le plus drôle du monde. Faut jamais dire ça. Hrundi V. Bakshi ne l'a pas fait rire et elle m'a regardé bizarrement en sortant. Une autre fois, j'étais avec les amis d'un ami, nous devions aller au cinéma et on m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Je venais de voir Skin deep (L'amour est une grande aventure – 1989) que j'avais adoré et je leur ai conseillé, acceptant avec joie d'y retourner. J'y ai beaucoup ri de nouveau, mais tout seul. Là encore, je me suis attiré de drôles de regards. Morale : le cinéma d'Edwards, sous son apparence populaire, est un cinéma destiné à l'élite des esthètes raffinés. Je lui dois en tout cas quelques fous rires qui ont failli avoir ma peau. Does your dog bites ? Plus maintenant.

Il y a presque un an, nous recevions, avec Regard Indépendant, Jean Rollin pour présenter La nuit des horloges (2008) à Nice. Je connaissais mal ses films mais bien son cinéma qui fait partie de mon imaginaire depuis les merveilleuses affiches dessinées par Druillet dans les années 70. L'homme était fatigué, cela se voyait. Mais dans la salle, quand il a commencé à nous parler, à raconter ses tournages et les innombrables combats qu'il dû mener pour faire ses films, pour donner corps à ses visions mêlant érotisme et fantastique, poésie et monde des rêves, il retrouva en un éclair une énergie et une conviction que bien des cinéastes en meilleure forme auraient pu lui envier. Il nous parla aussi de son film à venir, Le masque de la méduse, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes aventures, à la marge, en contrebande, comme faire entrer un serpent python dans un musée parisien, pour une image. Comme quand il avait fait allumer une lampe à pétrole dans la salle des figures de cire d'un musée florentin, pour la beauté de l'objet et de sa lumière. Sa morale : tournez n'importe quoi, mais tournez ! Rollin a rejoint les fantômes qui peuplaient ses films et que croisait Ovidie dans son oeuvre-somme.

Photographies : Director Guild of America (crédit AMPAS) et Fascination - The jean Rollin experience, à visiter absolument.

00:00 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2010

Le tournage de Django par Franco Nero

Le Corbucci – Godard blogathon s'achève ici et sur une belle photographie publiée par Fredérique (Mais pas l'envie d'écrire sur ces deux réalisateurs !). Il est temps de remercier tous ceux qui ont participé par leurs textes et leurs interventions. C'était vraiment passionnant de passer de l'un à l'autre. J'espère que nous pourrons remettre cela à l'occasion. Deux conclusions : le cinéma de Godard est toujours bien vivant et inspire encore. Le cinéma de Corbucci a encore besoin d'un peu d'activisme. La revue italienne Nocturno lui a consacré plusieurs articles dans ses derniers numéros. Dans un texte en ligne, j'apprends avec un sourire d'envie que Quentin Tarantino aimerait lui consacrer un livre. Quelle bonne idée !

Je termine avec Franco Nero (pour Frédérique) racontant (en anglais, désolé, Ran) le tournage de Django (1966) et , bien sûr, la solution du jeu (Bravo à Breccio qui a presque tout identifié).

Solution du jeu : Il fallait trouver

Per un pugno di dollari : Pour une poignée de dollars (Leone)

Per qualche dollaro in più : Et pour quelques dollars de plus (Leone)

Vamos a matar compañeros : Companeros (Corbucci)

Il buono, il brutto e il cattivo : Le Bon, la Brute et le Truand (Leone)

Giù la testa : Il était une fois la révolution (Leone)

(La) resa dei conti : Colorado (Sollima)

Il mio nome è nessuno : Mon nom est Personne (Valerii)

Faccia a faccia : Le Dernier Face à face (Sollima)

Un dollaro a testa : Navajo Joe (Corbucci)

Il mercenario : El mercenario (Corbucci)

Cangaceiro ! : O Cangaceiro (Fago)

Un dollaro bucato : Le Dollar troué (Ferroni)

Minnesota Clay : Le Justicier du Minnesota (Corbucci)

Lo chiamarono il magnifico : El Magnifico (Barboni)

C’era una volta il west : Il était une fois dans l'Ouest (Leone)

Anche gli angeli mangiano fagioli : Les anges mangent aussi des fayots (Barboni)*

Corri uomo, corri! : Saludos hombre (Sollima)

Altrimenti ci arrabiamo : Attention, on va s'facher (Fondato)*

Dio perdona, io no : Dieu pardonne, moi pas (Colizzi)

Il bestione : Deux grandes gueules (Corbucci)*

Ma che c’entriamo noi con la rivoluzione? : Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? (Corbucci)

Django (Corbucci)

* : ces trois titres ne sont pas des westerns.

Texas peut éventuellement être pris comme allusion à Il Prezzo del Potere (Valerii) et Il mucchio selvaggio est le titre italien de The wild Bunch (La horde sauvage) de Sam Peckinpah comme le nom de la bande de truands de Mon nom est personne. Ringo est un personnage emblématique du genre, joué par Giuliano Gemma initialement. Barboni, c'est Enzo Barboni, l'inventeur de Trinità, et Leone, comme dit Breccio, c'est sans commentaire.

08:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio corbucci, franco nero | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2010

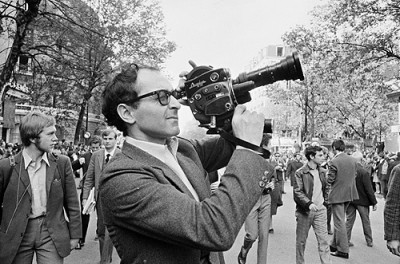

Godard - Portraits

Le Corbucci - Godard blogathon

Joachim prend le relais avec une belle note sur 365 jours ouvrables qui nous livre la minute où Godard nous dit pourquoi on va au cinéma. Je me suis décidé à voir, enfin, Sauve qui peut (la vie) (1979) mais le temps m'est par trop compté aussi je m'en tiendrais à ma programmation initiale. Voici quelques portraits de Godard et une curiosité, une publicité des années 70 pour un après-rasage réalisé par le groupe Dziga Vertov.

Par Gérard Courant (série Cinématon 1981)

Par Wim Wenders (Room 666 - 1982)

Par lui même JLG/JLG, portrait de décembre (1994)

06:15 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard, gérard courant, wim wenders | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2010

Godard contre Kubrick

Pour filer la métaphore cycliste, le Dr Orlof fait une belle course fond sur le col du St Godard avec un nouvel article, Godard décortiqué, sur la présence de notre homme deans le travail de Gérard Courant. De son côté, Ed de Nightswimming nous propose un de ces classements dont il a le secret. Êtes vous godardien ?

A l'origine de ce texte, il y a la découverte, voici quelques années, de la vidéo ci-dessous sur le toujours excellent et toujours multilingue O Signo do dragao. Cet extrait provenait de l'une de mes émissions cultes du temps que je regardais la télévision. Ah ! Cinéma, cinémas, la musique déchirante de Franz Waxman, les peintures de Guy Peellaert, le cri de Rita Hayworth dans Lady from Shanghai et les portes d'Aphaville. J'imagine que tous ceux qui suivaient ce magasine télévisé sur Antenne 2 dans les années 80 s'en souviennent avec les yeux humides. Donc je regarde et, comme souvent avec Godard, au bout d'une minute, je fais des bonds sur mon siège, excité, passionné et furieux. Les idées roulent dans ma petite tête, puis je temporise, je prends le temps de la réflexion en même temps que des notes, et puis le temps file, et puis comme on ne badine pas avec le contenu copyrighté, je constate que la vidéo a été retirée. Me voici avec un texte embryonnaire, une grande envie d'en découdre, mais plus de quoi travailler. Et pas question de se lancer de mémoire, la mienne est trop aléatoire. Je laisse donc macérer le temps que la vidéo ressorte, ailleurs. Magie d'Internet.

Donc voilà.

C'était ça, Cinéma, cinémas, et je trouve ça passionnant bien qu'en même temps ça me fasse grimper aux rideaux. Godard dans ses œuvres. Rien que sa façon de dire « C'est du Peckinpah, si tu veux ». Moi, je n'y tiens pas. En même temps c'est ici qu'il a cette belle phrase sur la télévision qui fabrique de l'oubli et le cinéma des souvenirs. Godard a la passion de la critique de cinéma. Devenu metteur en scène, il a fait vivre cette passion dans ses films. Rien ne l'enthousiasme plus que de confronter les images entre elles et nul peut être plus que lui n'a autant pensé (sur) les images. Reste que, comme toute l'équipe historique des Cahiers du Cinéma, il a construit cette réflexion sur des positions tranchées, des clivages marqués, une confrontation des films et des auteurs où se mêlent aux critères esthétiques des considérations politiques et morales. A cela s'ajoute chez JLG ce désir de la dispute dont j'ai déjà parlé. Il y a dans telle ou telle prise de position une part de provocation qui appelle une réponse. Mais son style, quelque peu ombrageux, puis sa réputation font que la réponse ne se fait pas.

La démonstration est ici exemplaire. Godard reçoit l'équipe de tournage (Guy Girard et Michel Boujut) au sein de son atelier ou de son laboratoire. Il confronte deux images, deux passages de deux films : Full metal jacket (1988) du réalisateur américain Stanley Kubrick et 79 veranos (79 printemps – 1969) du cinéaste cubain Santiago Álvarez. Il y a deux écrans l'un au dessus de l'autre, un peu comme Godard filmait Numéro 2 (1975). A première vue, tout oppose les deux films et leurs auteurs, la grosse production classique d'apparence, américaine (même si le film a été tourné en Angleterre) d'un auteur célèbre et célébré, face à un film poème, expérimental et très engagé d'un réalisateur cubain par ailleurs combattant de la révolution. Ce qui me gène, c'est le choix de la confrontation de ces deux films (au lieu d'une comparaison), les arguments utilisés et la plus value morale qui est donnée à l'un contre l'autre. Ce n'est pas tant sur le principe que je m'élève. Godard défend un cinéma qu'il aime et qu'il pratique, c'est son droit. Son dispositif est parfait. Mais sous l'habillage démonstratif, scientifique pourrait-on dire, il se permet de passer sous silence un certain nombre de faits, d'ignorer la spécificité de certaines situations et de passer en force au risque de l'énormité, le tout avec une parfaite mauvaise foi, renforcé du fait que ce n'est pas Boujut qui va lui faire la moindre remarque. Bien mieux, lors de l'échange autour du film de John Wayne de 1968, Godard se paie le luxe d'apparaître magnanime (ceci dit, il n'aurait plus manqué qu'il soutienne l'idée d'interdire un film). On sent trop le plaisir qu'il a de se mesurer lui-même avec Kubrick, n'abordant jamais le caractère particulier de l'œuvre et de l'homme.

Prenons l'histoire du ralenti. Chez Peckinpah il est inclus dans un montage très fragmenté, rapide, enchaînant les points de vue. Il s'agit de dilater le temps, de donner une respiration au sein des déchaînements de violence. Chez Kubrick, qui l'a peu utilisé, c'est tout autre chose. Il s'agit de donner du poids à un moment précis, celui de la mort de l'un de ces soldats que l'on suit dans un tourbillon ininterrompu depuis le début du film. Là, il est isolé et le ralenti, comme le plan subjectif juste avant, très large, accentue le sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Chez Peckinpah c'est un point virgule, chez Kubrick c'est un point final. On peut dire aussi que chez Peckinpah c'est une façon de faire avancer l'action en la morcelant, alors que chez Kubrick c'est une suspension du temps pour figer l'action. Il est difficile de croire que Godard ne fait pas la différence d'autant que le ralenti kubrickien est proche de celui qu'il utilisa dans Sauve qui peut (la vie). Donner de la densité à un instant , à un geste bien particulier. Et celui d'Alvarez n'est guère différent puisqu'il s'agit de figer, de densifier un instant, ici de douleur. La seule différence se situe au niveau du personnage. Alvarez fait un film dont le personnage est un peuple en lutte, disons comme quand Eisenstein fait Octobre (1927), alors que Kubrick fait un film sur des individus envoyés dans la guerre. Godard ne nous dit pas que Full metal jacket n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais mais un film sur le conditionnement à la guerre et l'effet de ce conditionnement. C'est là que se situe le travail documentaire de Kubrick. La guerre du Vietnam, en tant que fait historique, politique, est une abstraction que Kubrick rend en ne montrant justement pas l'ennemi, en ne faisant aucun discours alors qu'Alvarez conclut son plan par un intertitre qui sonne comme un slogan. La guerre de Kubrick ce sont de jeunes gens qui tirent aveuglément sur la façade d'un bâtiment qui pourrait être de n'importe où. Et qui meurent parfois. Et quand ils découvrent leur ennemi, c'est une gamine de 13 ans. Car le contre-champ existe. Kubrick doute de l'homme quand Alvarez croit dans le peuple. Godard ne nous dit pas que Kubrick est un artiste misanthrope, obsédé de contrôle et farouchement individualiste. Comment imaginer qu'il ait pu faire un film « américain » ?

Côté mauvaise foi, la sortie sur les grands acteurs hollywoodiens jouant les officiers allemands est un grand moment. J'allais citer John Wayne mais, le saviez vous, il a bel et bien joué un commandant de navire allemand dans The sea chase (Le renard des océans – 1955) pour John Farrow. Il y est bien entendu un allemand anti-nazi. Inutile de vous dire qu'il y est crédible comme moi en pape. Évidemment très peu l'on fait. Stewart, Bogart, Cooper, Grant, McQueen, Eastwood, certainement pas. Et quand on voit ce qu'à donné Marlon Brando en officier de la Wermarch pour Edward Dmytryk, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est un peu comme quand on a imposé des acteurs espagnols à John Ford pour faire les indiens dans Cheyenne Autumn (Les Cheyennes – 1964), cela ne fonctionne pas terrible. A plus forte raison, penser qu'un acteur américain puisse jouer un vietnamien, c'est difficilement imaginable. Tant qu'au contraire...

Ce dont Godard ne parle pas, qui est essentiel et sur lequel on pourrait se rejoindre, c'est la différence d'accès aux films entre Kubrick et Alvarez, une différence économique qui est aussi un acte politique. Mais chacun des deux faisait les films qui lui ressemblait. Les deux visions sont complémentaires, pas antagonistes. On peut penser à bien des films qui auraient été plus pertinents pour la démonstration de Godard. Mais il lui fallait un adversaire à sa taille.

05:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jean-luc godard, stanley kubrick, santiago Álvarez | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/12/2010

Histoire(s) de Jean-Luc Godard

Le Corbucci - Godard Blogathon

A l'aube du troisième jour, vous pouvez lire les réponses généreuses de Frédérique et celles d'Anna sur Goin' to the movies au questionnaire JLG, le Fantasmascope godardien d'Ornelune sur la Kinopithèque, la chronique de Raphaël sur La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972) et le décryptage du monologe de la note précédente par Breccio.

J'ai entendu parler de Jean-Luc Godard très tôt. Et dès le début, il a toujours représenté pour moi un faisceau de choses contradictoires, un mélange complexe, tour à tour excitant et repoussant, amical et hostile, stimulant et irritant. Je peux utiliser pour le décrire la phrase qu'il écrivit sur John Wayne : « Comme puis-je le détester quand il soutient Barry Goldwater et l'aimer tendrement quand, à la fin de La prisonnière du désert, il prend Nathalie Wood dans ses bras ? ». Il me suffit de remplacer le sénateur républicain par son antipathie pour Steven Spielberg et le geste d'Ethan Edwards par celui qu'il fit en envoyant un chèque conséquent à une MJC niçoise pour qu'elle puisse diffuser ses Histoire(s) du cinéma.

Je pense avoir entendu parler de lui pour la première fois à l'occasion de la diffusion télévisée de France, tour, détour de deux enfants à la fin des années 70. Le titre m'avait séduit, je devais me sentir concerné. Mais j'étais un peu jeune et la diffusion tardive. Sa phrase sur le Duke m'avait marquée, reprise sans doute pour la mort de Wayne en 1979. Godard, c'était le cinéma de mes parents. C'était l'auteur engagé, européen, de gauche, intellectuel et radical. C'était tout l'opposé du cinéma que j'aimais alors (et que j'aime toujours). Il est d'ailleurs resté le symbole d'un cinéma adulte, démonté, désossé de sa part de rêve et d'innocence (pourtant...). Avec sa phrase sur John Wayne, Godard établissait un pont et me tendait la main. En dissociant l'homme et l'acteur, il me permettait de résoudre mes propres contradictions encore bien juvéniles. C'était un argument de poids. Godard a dit que : ... Important ! Aujourd'hui, je sais qu'il n'allait pas au bout et que, comme l'écrira Luc Moullet, c'est parce que l'acteur était l'homme que le plan final est aussi fort. Mais cela reste, relativement à mon rapport au cinéma, un jalon essentiel. J'ai commencé avec le Godard critique.

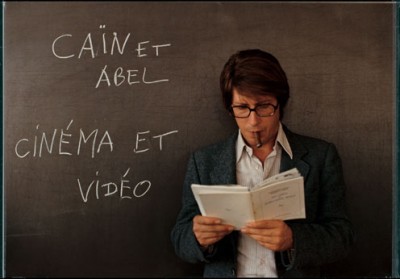

Godard réalisateur, je l'ai découvert un peu plus tard, sans sens chronologique jusqu'aux années 2000, poussé dans un premier temps par le fait que, cinéphile revendiqué, Godard faisait partie des incontournables. Il fallait y passer. Et rétrospectivement, combien de gens, combien de réalisateurs, ont eu le choc de leur adolescence en découvrant A bout de souffle (1959) ou Pierrot le fou (1965) ? Un tas. Pas moi. En ce qui me concerne, ce fut sans doute Masculin – Féminin (1966), à la télévision, attiré par l'étrange présence de Chantal Goya que ma petite sœur écoutait alors. Je me souviens ne pas avoir aimé. C'est à dire que je n'ai pas compris grand-chose, que j'ai sans doute été désarçonné par le style godardien et que, plus largement, la jeunesse française pré-68 ça ne me parlait pas à l'époque. J'ai donc temporisé jusqu'à ce que ça me parle. Godard restait présent à travers de nombreuses images (Dutronc devant le tableau avec écrit : Caïn et Abel / Cinéma et Vidéo) et des textes. Le déclic s'est fait sur Bande à part (1964), vu en salle, ce qui n'est guère original. C'est sans doute son film le plus accessible, libre et léger, trépidant et drôle. Et puis Anna Karina. C'est l'un des films fétiches de Quentin Tarantino (dont la boite de production s'appelle A Band Apart). Il paraît que Godard ne veut plus entendre parler de ce film. C'est un signe. C'est là que j'ai ressentit le choc dont on parle tant. J'étais converti. L'autre film qui a eu son importance, c'est Une femme est une femme (1961), sa comédie musicale lubitchienne. Le vélo dans l'appartement, la bataille à coup de titres de romans noirs, la séance de photographie d'Anna Karina, c'est je genre d'idées que j'adore chez lui. Parrallèlement, je suis venu à son cinéma contemporain des années 80 après quelques hésitations (gros fantasme sur Maruschka Detmers) et une raison un peu tordue. Je vous salue, Marie en 1985 a eu les problèmes que l'on sait : menaces, cinéma incendié, manifestations d'extrémistes... J'y suis allé par solidarité. Question de principe. Il ne m'est rien resté du film si ce n'est cette idée du parasitage du dialogue par le son. J'ai suivi jusqu'à Nouvelle vague (1990) puis nouveau décrochage. J'ai repris sur Histoire(s) du cinéma, retrouvant ce mélange d'excitation et d'énervement, emporté quand même par la force de la forme, et puis à partir de la séance cannoise d'Eloge de l'amour (2002), malgré les piques à Spielberg, je lui suis resté fidèle. Tout ceci pour arriver à ce dernier intertitre de Film Socialisme (2010) « Quand la loi est injuste, le justice passe avant la loi » qui m'a transporté au-delà du raisonnable. Enfin, ça me parle.

La lecture cette année du pavé de De Baecque m'a permit de remettre un peu d'ordre dans cette découverte façon puzzle. De conforter quelques intuitions et de relancer mon envie de découvrir des périodes de son œuvre, si vaste, qui me restent inconnues. Rien que pour cela, le livre est réussi, malgré quelques scories sur lesquelles je reviendrais à l'occasion. Je vois en JLG un homme aux multiples saisons. Il y a le Godard critique que je connais assez peu. Il y a une première période qui va du court Tous les garçons s’appellent Patrick (1957) à Pierrot le fou. Ce serait le Godard classique, jeune et inventif, embrassant le cinéma sous toutes ses formes : le Scope, couleur et noir et blanc, comédie et polar, flippers et musiques du temps, découvreur de Belmondo et de Karina, multipliant les audaces de fond (Le petit soldat, Une femme mariée) et de forme (jeux sur le montage, les couleurs, le récit, le son). Un Godard feux d'artifices qui contribue au premier rang à illuminer le cinéma. Mais un Godard qui sait conserver à ses films une cohérence d'ensemble qui les rendent accessibles à un esprit classique comme le mien. Rien à jeter ou presque de cette période, sauf peut être la farce sinistre des Carabiniers (1963). Godard a toujours cultivé la contradiction. Je pense que c'est son moteur, dans sa vision du cinéma (Il aime opposer les films entre eux), dans ses films et semble-t'il dans sa vie. Il a besoin du choc des contraires, il a besoin de la dispute (au sens littéraire) et des gens capables de disputer avec lui. Après le succès de Pierrot le fou, il sabre radicalement dans l'idée de récit (il a souvent parlé de son rapport au fait de raconter des histoires) et jusqu'à Week-end (1967) il conserve les formes du cinéma commercial : utilisation de l'écran large, couleurs sophistiquées, vedettes, présence dans les festivals prestigieux, tout en mettant en avant le côté expérimental de son travail. Le cinéma est désormais exploré et explosé de l'intérieur, avec des passages virtuoses (le fameux travelling de Week-end, l'image de Deux ou trois choses que je sais d'elle), des réflexions de fond en prise sur son époque (la vie dans les grands ensembles, les jeunes et la politique, la guerre du Vietnam) et des essais parfois horripilants (Les enregistrements nasillards de Made in USA, Mireille Darc en sous vêtements récitant du Bataille).

Aux effets de collages d'images qui vont devenir de plus en plus importants, se superpose le plaquage d'un discours politique trop dans l'air du temps pour avoir du recul. Godard n'a ni la distance ironique de Chabrol, ni les cloisonnements de Truffaut. Je ne suis pas du tout d'accord pour voir du second degré dans La chinoise (1967) vis à vis de l'idéologie maoïste quand on sait comment le réalisateur va évoluer quelques mois plus tard, quand bien même il apporte une forme de contradiction lors de la scène avec Francis Jeanson, ce qui est bien dans son style. Pour dire les choses autrement je partage le point de vue de Truffaut dans la fameuse réponse de rupture en 1973 : « L’idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi, elle n’est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle et que ce rôle soit prestigieux. J’ai toujours eu l’impression que les vrais militants sont comme des femmes de ménage, travail ingrat, quotidien, nécessaire. Toi, c’est le côté Ursula Andress... ». Théoriquement je devrais détester la période suivante, celle de la « clandestinité », du groupe Dziga Vertov et de la collaboration avec Jean-Pierre Gorin. Ce n'est pas le cas. D'abord parce que je la connais mal, ensuite parce que la démarche, au-delà de l'idéologie, me plaît. L'utilisation du tourné-monté, les ciné-tracts, la recherche d'indépendance, l'utopie d'un autre cinéma, l'exploration des possibilités de la vidéo naissante, tout cela m'inspire du respect et l'envie d'explorer le résultat.

Je pense que l'on peut ouvrir la période suivante avec Sauve qui peut (La vie) en 1979 et la refermer avec Hélas pour moi (1993). Retour à des formes classiques (production, diffusion, vedettes voire stars, budgets, festivals), en réaction peut être à la période qui s'est achevée. Elle ressemble, de façon moins marquée, à la seconde période. Godard n'a rien perdu de son désir d'invention. Il y a la découverte de Myriem Roussel et l'utilisation de jeunes comédiennes très douées. Godard cultive sa liberté de création au sein d'un système et d'une période qui ne brille pas par son originalité. Pourtant, de tous les films que je connais, aucun ne s'impose vraiment. Je lui trouve toujours ce mélange hétérogène de choses magnifiques et d'autres plus confuses, de beautés simples et d'expérimentations hasardeuses. Plus largement, son cinéma s'il reste visible, n'est plus au centre. Il est comme il le dit, à la marge qui fait tenir les feuilles ensembles. Mais quelles feuilles ? Truffaut meurt, Rivette, Rohmer et Chabrol restent dans leur coin. Les années 80, ce sont celles de Besson, Beineix, Annaud, etc. Ce ne sont pas des contradicteurs pour Godard. La dispute n'est pas possible. Petit à petit, il lui arrive quelque chose de terrible, il entre au Panthéon (avec un césar d'honn(rr)eur déjà en 1987). Godard suscite alors respect craintif et admiration polie. Il devient un monument national, ce qui est encore le meilleur moyen de le neutraliser. J'imagine qu'il en a été conscient et il s'est battu, multipliant les incursions chez l'adversaire, la télévision. Mais trop souvent il amuse alors qu'il devrait déranger.

C'est peut être encore en réaction qu'il laisse tomber et s'engage dans les Histoire(s) du cinéma. Il ouvre une nouvelle séquence, plus personnelle, plus apaisée mais toujours inventive. Il se choisit un disputeur à son échelle : la cinéma lui même. Il tourne le dos au système pour des productions plus légères, plus autonomes. Toujours féru de technique, il utilise comme personne les nouvelles images. La beauté visuelle de Film Socialisme ou d'Eloge de l'amour est sidérante. Le succès de ses Histoire(s) remet sa marge au centre, du moins dans une position de vieux sage bougon qui lui convient mieux. Mais la véritable dispute critique qu'il appelle de ses vœux n'aura pas vraiment lieu, si ce n'est avec ses vieux ennemis de Positif. On préfère se prosterner devant la parole divine que d'ouvrir une discussion stimulante sur la base de ses virulents partit-pris. Les années 2000 le voient se mettre en retrait derrière ses films, courts et longs, toujours sensibles à la marche du monde. Il ne va ni à Cannes ni en Amérique chercher des colifichets, il sabote son projet à Beaubourg. Il est une présence rassurante mais fragile dans un monde bordélique (pardon, mondialisé), une exigence de créativité et d'indépendance. Jean-Luc Godard en 2010, c'est le fantôme de la liberté.

Photographies : Tout le ciné / To soon to tell / DR

00:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/12/2010

Monologue

Le Corbucci - Godard Blogathon

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir un superbe inventaire chez le bon Dr Orlof (qui vaut largement l'officiel abécédaire de Bernard Pellegrin) comme il fallait s'y attendre, les commémorations en tout genre vont fleurir dans les medias pour JLG. J'attends quelques contributions de choix et Ran me renvoie à un article sur Alphaville pour faire patienter ses réponses au questionnaire. Passons à "l'autre Sergio" sur lequel on pourra se rafraîchir la mémoire en suivant l'historique sur Inisfree.

Il bianco, il giallo, il nero (Le blanc, le jaune et le noir – 1975) de Sergio Corbucci s'ouvre sur un morceau de bravoure en matière de dialogue. Sauras-tu reconnaître, lecteur attentif, les nombreux titres originaux de westerns all'italiana et autres allusions au cinéma de l'époque ? Voici, à partir de la retranscription du site Spaghetti western database le monologue en version originale. Solution la semaine prochaine.

La femme du shérif : « Per un pugno di dollari, per un miserabile pugno di dollari, che non sono neanche tuoi, devi già ripartire? Almeno lo facessi per qualche dollaro in più!, e invece, vamos a matar compañeros, sempre in giro con il buono, il brutto e il cattivo tempo (à l'un de ses enfants) Giù la testa, caro… Sei alla resa dei conti, ormai. Chi sono io, per te? Nessuno, ecco, il mio nome è nessuno. Tu devi metterti faccia a faccia con le tue responsabilità. Per queste creature ti danno un dollaro a testa, sei il mercenario peggio pagato di tutto il Texas, cangaceiro!, e noi siamo il mucchio selvaggio… Ma tu non vali nemmeno un dollaro bucato, e prima o poi finirai come quel bounty killer del Minnesota, Clay era il suo nome, ma poi lo chiamarono il magnifico… però ricordatelo, c’era una volta il west che dicevi tu: oggi, anche gli angeli mangiano fagioli, ma sì, corri uomo, corri! Altrimenti, ci arrabbiamo sul serio, e se Dio perdona, io no, perciò datti da fare, capito? (Elle gifle un autre de ses garçons) E tu smettila di fare il bestione! (Se retournant vers son mari) Vergognati, vergognati di fare vivere i tuoi bambini come dei barboni. Leone, questo devi diventare, se vuoi fare la rivoluzione nel mondo del west ».

Le sherif : « Ma che c’entriamo noi con la rivoluzione? »

La femme du shérif : « Avete sentito? Tanto di Ringo o di Django, sono sempre io che me lo piango ... »

06:48 Publié dans Cinéma, Curiosité, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/12/2010

Questionnaire Godard

Le Corbucci - Godard Blogathon

J'ouvre donc cet hommage collectif à Sergio Corbucci et Jean-Luc Godard par un soupir de soulagement. Vu la mortalité dans la profession ces derniers mois, j'aurais été terriblement mal à l'aise si JLG... enfin, bon, aux dernières nouvelles il va bien et ça me réjouis de célébrer un cinéaste bien vivant. J'ai même lu quelque part qu'il préparerait un nouveau film. Donc c'est partit. A ceux qui ont envie de se joindre à moi, je rappelle qu'il suffit de publier ou plusieurs articles sur votre blog, sur l'un ou l'autre de nos réalisateurs, et de me le signaler en commentaire. Je compilerais vos contributions ci-dessous.

Et pour se mettre en jambe, rien ne vaut un petit questionnaire JLG en 12 entrées :

Quel est votre plus vieux souvenir d'un film de Jean-Luc Godard ?

Mon souvenir n'est pas très assuré, mais je crois qu'il s'agit d'une diffusion télévisée de Masculin – Féminin (1966). Au cinéma, je ne suis pas plus sûr de moi, je pense que c'était Je vous salue, Marie (1985).

Et le plus récent ?

Film Socialisme à Cannes cette année.

Le plus beau plan ?

J'ai longtemps été fasciné par le plan de Raoul Coutard à la caméra dans l'ouverture du Mépris (1963) mais c'était avant de voir le film. J'ai un faible pour celui-ci, à cause (mauvaise excuse), de l'affiche en arrière plan.

Le plus beau son ?

Les anbiances de café dans Bande à part (1964) surtout avec les sons de flipper.

La plus belle réplique ?

"Après tout, j'suis idiot... merde !"

Le plus beau visage ?

Anna Karina dans n'importe lequel des films qu'ils ont fait ensembles.

Le plus beau geste ?

Le saut de Godard pour entrer dans la voiture de Soigne ta droite (1987)

Le plus beau livre ?

Le plus beau passage musical ?

Le plus beau paysage ?

La gare dans Éloge de l'amour (2001)

Le plus grand regret ?

Sa mauvaise opinion du cinéma de Steven Spielberg

Le film rêvé ?

Ce film sur les camps dont il a souvent parlé.

07:30 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2010

Le Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre

Peu s'en souviennent, mais le 2 décembre 1990 Sergio Corbucci succombait à une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Il y aura 20 ans jeudi prochain que le réalisateur de Romolo e Remo (Romulus et Rémus – 1962), Django (1966), Il mercenario (Le mercenaire - 1968), Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) et Chi trova un amico, trova un tesoro (Salut l'ami, adieu le trésor - 1981), a disparu. Venise l'a honoré en septembre sous la houlette de son admirateur Quentin Tarantino mais cet hommage ne saurait être complet sans celui d'Inisfree.

Nul ne l'ignore, le 3 décembre 1930 naissait Jean-Luc Godard qui soufflera donc ses 80 bougies. Film Socialisme a montré cette année que cet homme de passion n'était pas à bout de souffle même s'il fait plus que jamais bande à part. Les américains viennent de l'honorer d'un Oscar. Pouvons nous faire moins ? Non !

Célébrer la mémoire de l'un et la vitalité de l'autre, pour ce faire je vous propose, amis de la blogosphère et au-delà, un Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre 2010. Cela sera beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Qui sera le parapluie ? Qui sera la machine à coudre ? Mystère et caramel mou. J'admets que le rapprochement peut sembler incongru, sacrilège même pour certains admirateurs de l'un voire de l'autre. Les différences sont nombreuses entre le romain bon vivant, expansif, dont on disait qu'il ne venait tourner que vers midi, amateur de comédie et d'action, de personnages de prostituées aux cheveux roux et de décors de cimetières, à l'aise dans un système de production classique et dans le cinéma de genre le plus pur, populaire et commercial ; et le « plus con des suisses pro chinois » comme l'ont raillé les situationnistes, austère, génial, tourmenté, chercheur inlassable, avide d'expériences, curieux de toutes les techniques, bosseur, théoricien, aux rapports compliqués avec la production et bien d'autres choses, désireux avant tout d’indépendance au point de s'exiler au pays de son enfance pour y monter son propre atelier de fabrication d'images et de sons.

Ce qui les rapproche, parlons cinéma, n'est pourtant pas nul et peut se révéler excitant. Révélés au début des années 60, ils sont tous deux des créateurs de formes qui ont bousculé un cinéma établi, joué avec les figures classiques, imposé des regards neufs, décalés, iconoclastes, manié l'humour, la violence et l'érotisme de façon inédite, souvent provocatrice, inventé de nouveaux jeux de montage et de couleurs. Leurs cinémas, bien que différents, ont marqué leur époque et influencé de manière irréversible tout ce qui a suivi. Leur héritage est toujours bien vivant.

Le principe du blog-a-thon est simple : il s'agit d'écrire sur Sergio Corbucci ou sur Jean-Luc Godard, ou sur les deux éventuellement, entre le 3 et le 9 décembre. Je compilerais les diverses contributions. Ce sera comme un bouquet varié en l'honneur des deux réalisateurs. Vous pouvez, pour préparer la chose, vous inscrire en commentaire ci-dessous.

Photographies : capture DVD Canal + et Listal.com

23:42 Publié dans Blog, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |