31/10/2025

Boss Time

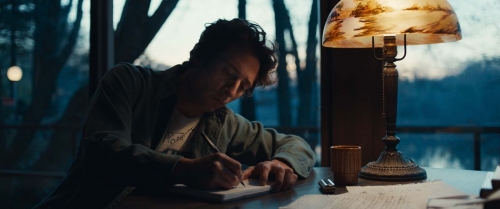

La musique de Bruce Springsteen m'accompagnant depuis plus de quarante ans, ce n'est rien de dire que j'attendais le film de Scott Cooper, Springsteen : Deliver Me from Nowhere. A quelques jours de la sortie, j'ai commencé à me demander si le film serait à la hauteur, à la hauteur en tant que film de cinéma. Après tout, j'ai vu beaucoup de choses sur le Boss, des concerts bien entendu, mais aussi des documentaires, dont plusieurs qui montrent ses séances de travail et j'ai toujours trouvé ça passionnant. L'ambition affichée de Cooper, responsable également du scénario, est de ne pas tomber dans la biographie filmée en s'attachent au travail de Springsteen sur la création de son album Nebraska de 1982. Bon, ça vous l'avez sans doute déjà lu quelque part. Le problème de ce type de films, c'est que les personnes qui aiment le sujet, le personnage réel, le connaissent souvent très bien et aimeraient bien pénétrer en profondeur dans le processus créatif de l’œuvre qu'ils admirent. Le modèle limite, ce serait Le Mystère Picasso (1955) de Henri-Georges Clouzot où l'on suit en temps réel le cheminement de l'inspiration du peintre. Hélas, le plus souvent, les concepteurs de ces films veulent séduire un public plus large et créent de la fiction « inspirée d'une histoire vraie », des histoires de traumatisme, d'identité, de cul, de drogue, de je ne sais quoi, qui relèguent la création au second plan et agacent les admirateurs qui ne sont pas venus pour ça. Il vaut mieux, alors, faire une fiction revendiquée comme Steven Spielberg avec The Fablemans (2022), à la fois plus honnête et plus éclairant.

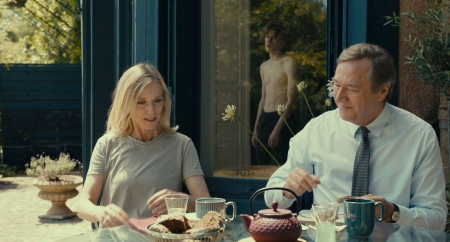

Les cinq premières minutes de Springsteen : Deliver Me from Nowhere m'ont saisi. Souvenir d'enfance en noir et blanc qui s'efface pour laisser place à la dernière chanson de sa tournée The River Tour de 1980/1981. Même si l'effet est étrange de voir le E-Street Band incarné par des comédiens, la chanson c'est Born To Run et Jeremy Allen White dans le rôle de Springsteen est immédiatement convainquant. Fin du concert, Springsteen seul dans sa loge a un coup de blues, le récit peut commencer. A partir de là, il y a tout ce qui fonctionne. Ce qui relève de l’inspiration, le retour dans sa ville natale qu'il arpente comme un zombie à la recherche de fantômes, passant et repassant devant sa maison qui, comme le faisait remarquer quelqu'un, ressemble à celle du Halloween de John Carpenter. Il y a le rapport de Springsteen au cinéma, qui déclenche son écriture, comme le film de Terrence Malik, La Balade sauvage (Badlands, 1973), source de la chanson Nebraska, ou La Nuit du chasseur (Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton, qu'il avait vu avec son père. Il y a ses lectures et l'ambiance automnale, très réussie, grâce à la photographie de Masanobu Takayanagi. Il y a aussi tout ce qui se rapporte à la technique, son enregistrement sur un quatre pistes dont les défauts vont créer le son décharné et envoûtant qui est la marque de l'album, et qu'il va s'échiner à retrouver en studio. Tout cela c'est vachement bien rendu, mis en scène avec précision et clarté. Rien à dire. Autre aspect très réussi, la relation entre Springsteen et son manager, Jon Landau, celui qui avait « vu le futur du rock and roll » en 1975. L'amitié entre les deux hommes est palpable, décrite avec finesse et force et l'on comprend la façon dont Landau comprend Springsteen et peut ainsi le défendre et l'aider à concrétiser sa vision artistique. C'est aussi lui qui pourra l'envoyer chez un psy quand la dépression du chanteur menacera de l'engloutir.

Un des grands moments du film, c'est aussi le premier enregistrement de la chanson Born in the USA telle que nous la connaissons, telle qu'elle a fait de lui une star mondiale. Ce n'était pas prévu au départ. La scène montre comment le travail avec le groupe et le studio transforme le matériau de départ. La caméra de Cooper glisse du groupe aux techniciens et nous montre leurs visages s’illuminant de sourires béats quand il se rendent compte de ce qui se crée, là sous leurs yeux. Ce que c'est qu'une grande chanson quand elle trouve sa forme pour la première fois. Et bien sur, ça ne plaît pas au Boss, qui cherche alors autre chose et il faut toute la diplomatie de Landau pour aller de l'avant. Jeremy Strong, dans ce rôle, est parfait.

A côté de tout ça, il y a des choses qui manquent. La première, c'est le rapport du Boss avec son public. C'est quand même au cœur du personnage. Je sais que le film s'ouvre sur la fin d'une tournée, mais même entre deux, il a toujours maintenu ce rapport. Être sur scène est vital pour Springsteen. Le film montre deux scènes au Stone Pony, un club du New Jersey où il allait jouer avec des amis de longue date (il le fait toujours). Problème, ces scènes ne sont là que pour introduire de la fiction, la rencontre avec une jeune mère célibataire. C'était pourtant un moyen d'aborder ce rapport à la scène et au public, son ultime soupape de sécurité mentale. Par ailleurs, à l'époque, il allait aussi souvent jouer, pour un soir, dans le club de Clarence Clemmons, son saxophone et ami. Ce qui amène au second manque à mon avis criant, celui de son rapport avec le groupe. Comme personnages du film, ils sont inexistant. Difficile à avaler même si l'on sait qu'il était alors dans une période introspective. Les membres du E-Street Band, ce sont aussi des amis de quinze ou vingt ans. Il manque vraiment leur manière de travailler quand ils sont ensemble dans le studio, et leurs apports (celui de la batterie de Max Weinberg sur Born In the USA par exemple).

Et cela, c'est parce que le film ne tient pas son ambition d'être un « biopic » différent. La partie sur son enfance et ses traumas est utile mais trop appuyée. Elle est aussi en partie déconnectée de l'inspiration qui est multiple. Nebraska, c'est surtout un portrait de l'Amérique, de cette Amérique des déclassés, des ouvriers, des paumés, que Springsteen a toujours su raconter dans ses chansons.

Mais ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est la partie sentimentale. Cooper a créé un personnage féminin à partir, dit-il, de plusieurs femmes que Springsteen fréquentait à l'époque et cette partie enraye le récit en enfilant les clichés, même si Odessa Young fait ce qu'elle peut. Je suis certain que l'on pourrait couper toutes ces scènes et que le film en serait plus court et bien plus efficace. Problèmes de scenario et problèmes de montage.

Reste que la mise en scène de Cooper est, comme l'écrit le critique du Monde, très (trop?) sage. Je n'ai rien, bien au contraire contre une approche classique. Mais à plusieurs reprises, Cooper essaye des choses plus intéressantes jouant sur le son en particulier, pour traduire l'angoisse du chanteur. Les séquences nocturnes, les errances quai fantastique du chanteur auraient pu être plus poussées, au lieu d'effets plus attendus comme le noir et blanc pour le passé et certaines transitions peu originales entre les temporalités. Comme pour les années 60 du Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui n'est pas tombé dans les mêmes défauts, Cooper propose aussi une reconstitution soignée et convaincante du début des années 80. Tel qu'il est Springsteen : Deliver Me from Nowhere est pas mal du tout, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit plus que ça.

Photographies © 2025 20th Century Studios

20:26 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : scott cooper, bruce springsteen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2025

Moteur, Raoul !

Nouvelle Vague (2025), un film de Richard Linklater

Nouvelle Vague, c'est un peu comme si les pages de la bio de De Baecque écrite sur Jean-Luc Godard et consacrées au tournage d’À bout de souffle prenaient vie à l'écran. Comme s'il y avait eu un reportage, ou mieux, un journal filmé dans le Paris de 1959 pour suivre toute l'équipe en pleine création. Nouvelle Vague n'est pourtant pas un documentaire et c'est tant mieux. C'est une fiction documentée, avec un soin de cinéphile maniaque, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le film reprend certains codes du documentaire, comme l'incrustation des noms sur les images des personnages pour que l'on sache bien qui est qui, ce qui est bien pratique. La reconstitution est scrupuleuse, comme chez Kubrick ou Leone, avec un emploi des effets numériques qui, avec L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, montre que cette technologie peut servir à autre chose qu'à créer des avatars ou des dinosaures. L'effet est bluffant, d'autant que le film reprend aussi des éléments esthétiques de son sujet, format 1.37:1 et noir et blanc très Raoul Coutard. La forme de Nouvelle Vague est un bonheur de cinéphile mais le film ne s'y limite pas. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on l'oublie. Car Nouvelle Vague n'est pas un pastiche à la manière de Le Redoutable, (2017) de Michel Hazavanicius, spécialiste du genre, qui s'attache à un personnage nommé Jean-Luc Godard filmé « à la manière de ». Nouvelle Vague est centré sur un film et sa création. Mieux, sur l'esprit qui a présidé à sa création, et mieux encore sur la manière dont cet esprit est devenu une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes en devenir un peu partout dans le monde. C'est un phénomène rare qui a fait d’À bout de souffle une œuvre mythique, mythologique, une date dans l'histoire du cinéma, bien au-delà de ses qualités propres. Richard Linklater, le réalisateur de Nouvelle Vague, est né l'année de la sortie d’À Bout de souffle, et il fait partie de celles et ceux qui en ont eu la révélation. Qu'un cinéaste américain fasse un film, en 2025, pour rendre hommage à un film français de 1960 en montrant pourquoi il a été et reste important, devrait nous réjouir.

Car ce que rappelle Linklater, c'est qu'À Bout de souffle, en septembre 1959, c'est un premier film, fait avec un budget ridicule (moins de 70000 euros), sur un scénario remanié au jour le jour, sans autorisations, à la débrouille, dans le doute, parfois la défiance. Si À Bout de souffle est devenu mythique, Nouvelle Vague nous rappelle que, en septembre 1959, personne ne croyait vraiment au film, peut être pas même Godard. Seul Truffaut semble avoir eu confiance dans les capacités de son ami. Mais Godard a confiance dans le cinéma qu'il défend depuis des années. Il suit ses intuitions, brise les règles sciemment, tente, prend des risques, saute sans filet, et l'on voit, petit à petit, l'équipe s'habituer à ses méthodes iconoclastes, et le suivre. C'est ce que dit Jean Seberg, jeune star à deux doigts de tout laisser tomber : « C'est une expérience folle — pas de spots, pas de maquillage, pas de son ! Mais c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens naturelle. ». Godard veut pratiquer un cinéma libre et c'est cette liberté, la possibilité de cette liberté, qui a séduit les apprentis cinéastes qui ont découvert son film. On peut, on doit, on devrait faire du cinéma dans cet esprit. C'est une bien belle leçon.

Nouvelle vague c'est aussi un film de Richard Linklater. On lui doit la trilogie Before (Sunrise, Sunset, Midnight) avec Julie Delpy et Ethan Hawke, et l’étonnant Boyhood (2014), qui suit un personnage de son enfance et son adolescence sur douze ans. Linklater est passionné par le temps. Boyhood est tourné sur douze ans, et chaque film de la trilogie se déroule sur quelques heures. Nouvelle Vague dure le temps de la création du film, du feu vert du producteur au montage. Il est piquant de noter que ce dispositif est très proche de celui de François Truffaut sur La Nuit américaine (1974), film référence sur le tournage d'un film, et prétexte de la rupture entre Truffaut et Godard à l'époque. Linklater est aussi un cinéaste de la parole. Ses personnages parlent beaucoup, pour se séduire, se convaincre, s’expliquer. Nouvelle Vague, c'est la parole de Godard, ses maladresses, ses errements, ses manières parfois brutales, mais au final, sa force de conviction parfois désespérée, qui culmine dans la manière qu'il a de demander à Seberg de lui donner « quelque chose » pour la scène finale, rue Campagne-Première. La distribution aussi est remarquable, un ensemble homogène d'inconnus ou presque, parfois étonnants de ressemblance, comme Zoey Deutch en Jean Seberg ou Matthieu Penchinat plus vrai que nature en Raoul Coutard, parfois moins sans que ce soit très important. Le seul qui m'a laissé perplexe, c'est Aubry Dulin en Belmondo qui grimace un peu trop à mon goût. C'est que, bien entendu, la première chose que j'ai faite en sortant de Nouvelle vague, c'est de revoir À bout de souffle. C'est bien le moins !

Photographies ©Jean-Louis Fernandez

23:55 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : richard linklater | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/09/2024

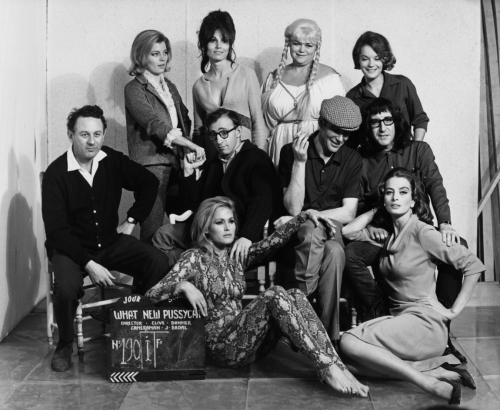

La belle équipe

Le réalisateur Clive Donner bien entouré avec la distribution éclatante du film Quoi de neuf Pussycat ? ( What's New Pussycat?, 1966) avec, dans le désordre, Woody Allen, Ursula Andress, Katrin Schaake, Peter O'Toole, Capucine, Romy Schneider, Peter Sellers, Eddra Gale et Paula Prentiss. Photographie © Sunset Boulevard/Corbis

18:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/06/2024

Les Sept Samouraïs au Ciné-club du Pathé Masséna

Les cinéphiles bien nés savent combien est casse-tête la fameuse liste des dix meilleurs films de tous les temps, pour reprendre le titre de l'excellent livre de Luc Chomarat (aux éditions Marest). En ce qui me concerne, Shichinin no samurai (Les Sept Samouraïs, 1954), du maître Akira Kurosawa, en ferait certainement partie. C'est dire ma joie quand on m'a proposé de présenter une séance de la reprise de la version restaurée au Pathé Masséna de Nice, vendredi 5 juillet à 19h30. Cela conclura de belle façon la saison du ciné-club avant la trêve estivale. Cette version, complète, a été présentée en avant-première dans la section Cannes Classic au dernier festival de Cannes. Pour la toute petite histoire, j'avais une place mais, après une grosse journée la veille, je me suis désisté en me disant que le film serait repris à la Cinémathèque. On ne se méfie jamais assez, la séance cannoise a été introduite par non moins que Hirokazu Kore-eda, ce qui devait être quelque chose ! Cela met la barre très haut pour vendredi prochain.

Photographie © Toho LTD

09:59 Publié dans Cinéma, Evènement | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : akira kurosawa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2024

Zoom Arrière n°8 : Les films de Werner Herzog

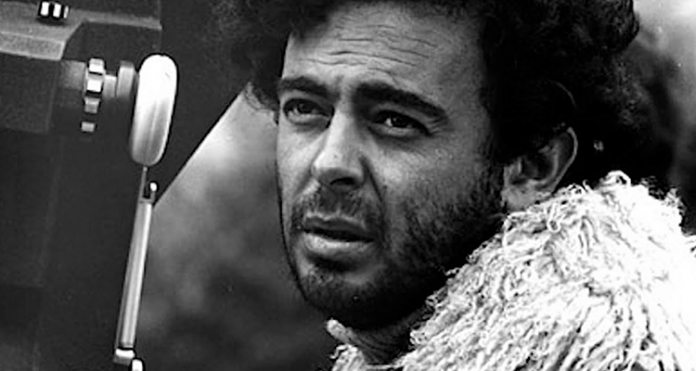

Pour son huitième numéro, l'équipe de Zoom Arrière vous propose un voyage dans le cinéma de Werner Herzog, figure majeure du jeune cinéma allemand des années 70 et 80, devenu un maître du cinéma contemporain.

La campagne de pré-commandes est ouverte sur Ulule (cliquez sur l'image ci-dessous) pour acquérir ce superbe numéro et ses non moins superbes contreparties. Et n'hésitez pas à transmettre l'information !

Des rivières de l'Amazone aux glaces de la base Antarctique McMurdo, de la grotte Chauvet aux chemins escarpés de Cuzco, des plages de l'ancien Dahomey au désert dévasté du Koweït, de volcans en sommets, des océans aux forêt profondes, Werner Herzog est un cinéaste voyageur inlassable, à l'immense curiosité, moteur d'un œuvre protéiforme et exaltante.

Adolescent, il croise la route de Klaus Kinski et, impressionné, en conçoit l'intuition qu'il réalisera des films et dirigera l'impossible comédien. Ce qu'il fera. Werner Herzog est l'homme des signes qui peuplent le monde et des appels d'un destin imprévisible auxquels il faut savoir répondre. Il aura construit ses films sur d'innombrables rencontres et autant de coups de tête. Religieux, voire mystique, il sait accueillir l'imprévisible, le merveilleux, et la poésie de la vie, tout en conservant une détermination sans faille dans sa vision de cinéaste.

Ses tournages sont autant d'aventures physiques que spirituelles et ses films, plus de quatre-vingt fictions et documentaires, courts et longs métrages, autant de visions artistiques sensibles qui explorent la condition humaine dans toute sa démesure, sa folie, sa grandeur.

L'équipe de Zoom Arrière est heureuse de vous convier à déambuler à travers les multiples facettes de l'impressionnante filmographie de ce grand marcheur pour qui : « ...voyager à pied est une vertu ». On ne saurait rêver meilleur compagnon de route.

Le huitième numéro de Zoom Arrière revisite donc son œuvre : longs et courts métrages, fictions et documentaires, analyses transversales, bibliographie et filmographie, commentés et analysés par nos contributeurs, à travers plus de soixante-dix textes.

Certains de ces textes s’opposent, d’autres convergent. Tous se complètent pour rendre hommage à un créateur unique.

15:37 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoom arrière, werner herzog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2024

Truffaut en ligne

15:18 Publié dans Cinéma, Réalisateur, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/12/2023

2023 en quelques films

C'est le temps du bilan ! Une année plutôt bien fournie avec près de 200 films vus et un peu trop souvent, revus. Belle année avec des films excitants signés de mes réalisateurs de chevet et quelques belles découvertes. Un phénomène qui m'inquiète quelque peu : j'ai vu plusieurs films dont je ne me souviens de rien. Mais alors de rien du tout, sans pour autant que j'ai le souvenir de m'être ennuyé ou d'être tombé sur une bouse (là, curieusement, les souvenirs sont plus précis). C'est peut être l'âge... Reste, plus classique, plusieurs films que j'ai aimé sans être transporté outre-mesure. Et puis dans ma liste des regrets, mais que je compte rapidement combler : Guédiguian et Kaurismaki. Alors, voilà :

The Fabelmans de Steven Spielberg © Universal

Il sol dell'avvenire (Vers un avenir radieux) de Nanni Moretti © Xenix Film

Le procès Goldman de Cédric Kahn © Moonshaker

Whaou ! De Bruno Podalydès © Anne Francoise Brillot

Fifi de Jeanne Aslan et Paul Saintillan © New Story

L'été dernier de Catherine Breillat © Pyramide Films

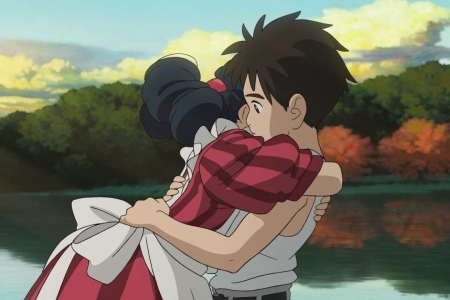

Kimi-tachi wa dō ikiru ka (Le Garçon et le héron) de Hayao Miyazaki © Le Studio Ghibli

Yamabuki de Yamasaki Juichiro © Survivance

Reality de Tina Satter © Mickey & Mina LLC

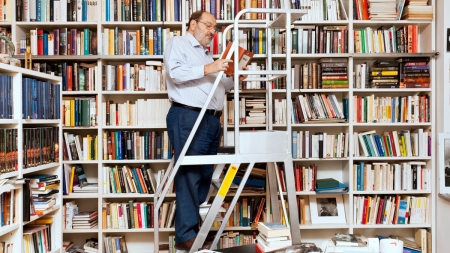

Umberto Eco, la biblioteca del mondo de Davide Ferrario © Cinema Guild

Et la série Esterno notte de Marco Bellocchio © Anna Carmelingo

Et aussi dans la catégorie "oui mais", Anatomie d'une chute de Justine Triet, La famille Asada de Ryôta Nakano, Zone of interest de Jonathan Glazer, Inchallah un fils de Amjad Al Rasheed, Rapito (L'Enlèvement) de Marco Bellocchio, Monster de Hirokazu Kore-eda, Adagio de Stefano Sollima, Coup de chance de Woody Allen et Barbie de Greta Gerwig que je trouve douée pour la comédie musicale.

16:00 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bilan, steven spielberg, nanni moretti, hayao miyazaki, bruno podalydes | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/10/2023

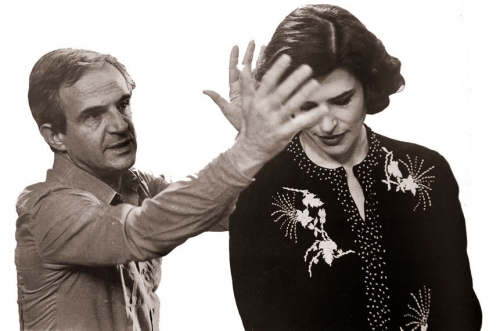

Avec Catherine

Photographie DR

21:11 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve; françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/10/2023

Une conversation

En février 1970, Simon Hartog réunit Pierre Clémenti, Glauber Rocha, Miklós Jancsó et Jean-Marie Straub pour parler boutique : http://derives.tv/conversation

Discussion retranscrite par Patrick Letessier (1970), traduite de l’anglais par Mehdi Benallal (2008).

Version anglaise initialement publiée dans Cinematics no. 4 et disponible sur rouge.com.au

10:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre clémenti, glauber rocha, miklós jancsó, jean-marie straub | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/09/2023

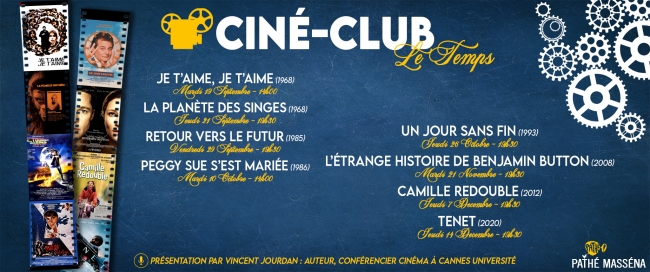

Ciné-club

Depuis la saison dernière, j'ai le plaisir d'animer un ciné-club au Pathé Masséna de Nice (31 avenue Jean Médecin). Une sorte de rêve qui a pris corps presque par hasard. Depuis septembre, je propose un cycle consacré aux voyages dans le temps avec quelques-uns des films qui m'ont marqué sur le sujet. C'est assez excitant d'accompagner Peggy Sur, Marty McFly, Taylor, Phil Connor, Benjamin Button et Camille qui redouble. Les dates et horaires sont ci-dessous et ce soir, à 19h30, je présente l'inoxydable mais indispensable Back to the future (Retour vers le futur, 1985) de Robert Zemeckis, tellement années 80.

08:39 Publié dans Cinéma, Evènement | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ciné-club | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |