« 2015-10 | Page d'accueil

| 2016-01 »

31/12/2015

Bonne année 2016 !

23:55 Publié dans Blog, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ennio morricone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2015

Joyeuses fêtes !

18:29 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2015

Honorables correspondants

Bridge of Spies (Le pont des espions – 2015) un film de Steven Spielberg

Le nouveau film de Steven Spielberg, Bridges of spies, s'est révélé plein de surprises. Celle de sa sortie pour commencer, moi qui attendait son adaptation de Roald Dahl, The BFG (Le bon gros géant), dernier scénario de Mélissa Mathison. Je n'ai sans doute pas été très attentif. Surprise de découvrir au scénario les frères Joel et Ethan Coen. Je n'avais jamais pensé à une connexion entre les trois hommes avant de retrouver que Spielberg avait été producteur exécutif sur True Grit en 2010. J'ai une image assez différente de leurs univers respectifs et je ne suis pas le seul. J'imagine avec délice les contorsions des admirateurs de l'esprit Lebowski recherchant les traces des frangins dans un film de Spielberg. Le même genre de contorsions qu'il y a eu en son temps pour la part kubrickienne de A.I. (2001). L'étude des différents apports serait sans doute passionnante. C'est Matt Charman (son second scénario après Suite Française (2014) de Saul Dibb) qui écrit un premier jet après s'être intéressé à l'histoire de James Donovan, l'avocat qui sera au centre de l'histoire. Puis il le passe aux frères Coen qui travaillent dessus avant de rendre une copie qui sera peaufinée par Charman et sans doute Spielberg qui s'est pleinement approprié comme à son habitude le matériau d'origine.

Surprise du sujet donc, avec ce récit d'espionnage puisant dans l'Histoire et situé au plus chaud de la guerre froide, de 1957 à 1961. L'avocat Donovan assure la défense de l'espion soviétique Rudolf Abel, le sauve de la chaise électrique puis se retrouve à Berlin au moment de l'érection du mur pour négocier son échange avec le pilote américain Francis Gary Powers abattu au dessus de l'URSS avec son avion espion U2. Passé la surprise, Bridge of spies se révèle tout autre chose. Steven Spielberg avait déjà tâté avec bonheur de l'espionnage dans Munich (2005) et de la période guerre froide dans le quatrième volet des aventures d'Indiana Jones, sur un mode il est vrai trop léger. Surprise enfin, de taille, de découvrir l'absence de John Williams à la musique, remplacé par Thomas Newman, collaborateur régulier de Sam Mendes, qui livre une composition toute en atmosphère dans la lignée des choix de Spielberg au cours des quinze dernières années. C'est la seconde fois en 28 films que Williams et Spielberg ne travaillent pas ensemble et renseignement pris, c'est pour un souci de santé. Mais ça fait une drôle d'impression d'autant que le travail de Newman n'a rien d'excitant. Les surprises cessent avec Tom Hanks dans le rôle de Donovan, Janusz Kamiński à la photographie et Michael Kahn au montage, piliers artistiques sur lesquels se déploie la mise en scène de Spielberg pour un film de neige et de froid où le personnage joué par Hanks s'enrhume.

Surprise du sujet donc, avec ce récit d'espionnage puisant dans l'Histoire et situé au plus chaud de la guerre froide, de 1957 à 1961. L'avocat Donovan assure la défense de l'espion soviétique Rudolf Abel, le sauve de la chaise électrique puis se retrouve à Berlin au moment de l'érection du mur pour négocier son échange avec le pilote américain Francis Gary Powers abattu au dessus de l'URSS avec son avion espion U2. Passé la surprise, Bridge of spies se révèle tout autre chose. Steven Spielberg avait déjà tâté avec bonheur de l'espionnage dans Munich (2005) et de la période guerre froide dans le quatrième volet des aventures d'Indiana Jones, sur un mode il est vrai trop léger. Surprise enfin, de taille, de découvrir l'absence de John Williams à la musique, remplacé par Thomas Newman, collaborateur régulier de Sam Mendes, qui livre une composition toute en atmosphère dans la lignée des choix de Spielberg au cours des quinze dernières années. C'est la seconde fois en 28 films que Williams et Spielberg ne travaillent pas ensemble et renseignement pris, c'est pour un souci de santé. Mais ça fait une drôle d'impression d'autant que le travail de Newman n'a rien d'excitant. Les surprises cessent avec Tom Hanks dans le rôle de Donovan, Janusz Kamiński à la photographie et Michael Kahn au montage, piliers artistiques sur lesquels se déploie la mise en scène de Spielberg pour un film de neige et de froid où le personnage joué par Hanks s'enrhume.

Les espions

Jolie coïncidence que Bridges of spies sorte en France au même moment que le nouveau James Bond, lui qui en est l'antithèse parfaite. Spielberg a déjà côtoyé Bond. A la fin des années soixante dix, il s'était proposé pour en réaliser un avant que George Lucas lui propose mieux avec Indiana Jones. Dans Catch me if you can (Arrête moi si tu peux – 2005), Frank Abagnale Jr voit Goldfinger (1964) au cinéma avant de s'offrir une Aston Martin. Bond est réduit à sa fonction de pur divertissement et de fantasme adolescent. Les espions selon Spielberg se situent entre les personnages de John Le Carré et les officines louches décrites dans les années soixante dix par Sidney Pollack ou Francis Ford Coppola. Mieux, Spielberg a ici une approche hitchcockienne de l'espionnage. Son héros, Donovan, est un homme ordinaire, ou presque puisque l'on apprend qu'il a travaillé sur le procès des dignitaires nazis à Nuremberg. Mais c'est une figure de l'américain ordinaire, classe moyenne supérieure, blanc et bon père de famille, pétri des idéaux fondateurs, droit et intègre. Il va se retrouver plongé dans un monde de faux semblants et de coups tordus comme le personnage de James Stewart dans la seconde version de The Man Who Knew Too Much (L'Homme qui en savait trop - 1956) où celui de Cary Grant dans North by northwest (La mort aux trousses - 1959).

Spielberg me ramène souvent à John Ford et il est possible ici aussi de noter les convergences dans le questionnement des idéaux fondateurs, l'étude des rapports entre la loi et le chaos, l'importance des valeurs familiales (en réalisant l'échange, Donovan recompose une famille tout en travaillant pour le futur de la sienne). Mais Bridges of spies est marqué par sa face hitchcokienne. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont la construction du film joue avec les codes du genre tout en déplaçant les enjeux et en se dérobant avec élégance aux scènes attendues tout en les réalisant effectivement. Comme toujours, il y a plusieurs films dans un film de Spielberg, plusieurs niveaux de lecture et une manière dans la meilleure tradition hollywoodienne classique de ne jamais laisser la réflexion prendre le pas sur le récit. Le point de vue du réalisateur ne s'impose pas mais se dégage de manière irrésistible de la mise en scène dont la maîtrise, à ce stade de la carrière de l'auteur est totale. Il n'y a pas un plan dans ce film qui ne soit pensé et à sa place. Libre à chacun de faire l'association ou de rester à la surface narrative.

Effet miroir

La première scène, une des plus belles de sa carrière, s'ouvre sur un homme qui peint son autoportrait dans un petit appartement new-yorkais. Miroirs et surfaces réfléchissantes abondent dans l’œuvre de Spielberg. Cette fois, l'homme est de dos, son visage se reflète à sa gauche dans un miroir, et la toile avec le visage peint de manière réaliste est de face à sa droite. Il y a à la fois le mystère de l'homme de dos sur l'écran, l'image objective du reflet dans la glace, et la façon dont il se voit passée au filtre de la reconstitution par l'art. Les deux visages de face sont étrangement proches, tout aussi impassibles. Aussi impénétrables que la nuque de l'acteur. Il y a là un trouble, ce mystère dont la résolution sera l'un des enjeux majeurs du film. Quel homme est-il ? Ce jeu sur les apparences et la dissimulation, un régal dans le cadre d'un film d'espionnage, sera décliné tout au long du film : fausse pièce de monnaie, avion espion, mission secrète, fausse famille d'Abel, parodie de procès, porte refermée devant Donovan... mais ce jeu n'est pas lié directement à l'attirail de l'espionnage, comme il serait chez James Bond, mais à l'homme. La question c'est : « Quel être humain est mon ennemi ? » et partant : "Si mon ennemi est un être humain, sur quelles bases en faire un ami ?".

Le film enchaîne avec une pure scène de thriller. Abel est pris en chasse par un groupe d'hommes qui vont se révéler être des agents de la CIA. Poursuite virtuose dans le New-York des années cinquante, le pont de Brooklyn leonien, le métro, les rues. La reconstitution est impressionnante en ce sens qu'elle est très vivante, comme dans certains films de Clint Eastwood, avec une sensation documentaire. A cette partie très dynamique, quasi muette, succède un film de procès quand les États-Unis, pour sauver les apparences, envoient l'intègre Donovan assurer la défense d'Abel. Mais le jeu est pipé et le verdict décidé d'avance. Dans cette partie Spielberg ne joue pas le suspense du procès mais le démontage de ses coulisses à travers son personnage à la Capra. C'est comme dans Lincoln ou ce qui importait était le mécanisme des négociations politiques et non le résultat du vote qui se trouve dans n'importe quel livre d'histoire.

Cette partie du film introduit une autre thématique du film avec les déboires de Donovan qui doit faire face aux regards hostiles de ses concitoyens qui n'acceptent pas que l'espion soit défendu avec honnêteté selon la loi. Certains vont jusqu'à tirer sur sa maison. Spielberg tend alors un miroir peu flatteur à l'Amérique en montrant comment la peur peut avoir raison des plus nobles idéaux. Que ce soit l’État, à travers la CIA et le juge, ou les braves citoyens du métro, tous sont prêts à en rabattre sur les droits fondamentaux voire à recourir à la violence, possédés qu'il sont de leur paranoïa anti-rouges. Non que Spielberg réfute le danger que pouvait alors représenter l'URSS pour les USA, mais il pose une question fondamentale, celle des valeurs face à la menace du chaos. Donovan joue ici, par conviction et peut être une pointe d'orgueil, le rôle d'une boussole quand le pays perd le nord. C'est un personnage récurrent chez le réalisateur, de Roy Neary à Lincoln en passant par Oscar Schindler ou Ian Malcolm, voir Indiana Jones. Celui qui arrive à affronter sa peur et, s'adossant à ce qu'il croit juste, s'oppose aux forces du chaos. Cet aspect du film, idéalement crédible dans le cadre des années cinquante, est pourtant bien lourd de sens dans l'Amérique d'aujourd'hui et au-delà dans nos sociétés en butte à la violence terroriste.

Communication

L'intégrité, la ténacité et l'habileté de Donovan lui permettent de sauver la vie de l'espion en prophétisant la possibilité d'un échange futur. C'est ce qui permet à Spielberg d'embrayer sur le récit de l'avion espion U2. Cette fois encore, il désamorce le faux suspense en montant en parallèle l'activisme de Donovan avec l’entraînement et les préparatif du pilote Gary Powers. Celui-ci est abattu, fait prisonnier, et questionné par le KGB en reflet (plus violent il est vrai) des interrogatoires d'Abel. Donovan est alors l'homme de la situation pour négocier l’échange qu'il avait intuité. Et cette fois, il le fait pour des motifs plus humains que professionnels, pour sa famille et pour cet homme qu'il a appris à connaître et dont il retrouve dans sa fidélité à son pays le reflet de son propre attachement à ses valeurs américaines. Ce sont des valeurs partagées qui rapprochent les ennemis. Il y a là une nouvelle variation sur une belle idée de Spielberg, celle d'une communication possible entre soi et l'autre, entre israéliens et palestiniens, entre noirs et blancs, entre l'enfant et la créature de l'espace. Spielberg n'en a pourtant jamais caché la difficulté, la douleur parfois, mais il est sur ce point un progressiste dans l'âme. Donovan est donc à Berlin au moment où s'élève le mur entre est et ouest. Se greffe sur les péripéties de l'échange l'aventure d'un étudiant américain pris du mauvais côté. Donovan va devoir batailler à la fois pour obtenir les deux hommes en échange d'Abel (deux pour un, le contraire de ce qu'il professait en tant qu'assureur au début du film sur un mode léger), et contre le cynisme de la CIA qui n'est intéressée que par Powers. Le film encore une fois ne joue le suspense qu'en surface. Ce qui compte, c'est la relation entre Donovan et Abel, la façon dont elle abouti à travers l'échange. Symboliquement, Abel offre alors à Donovan un portait qu'il a fait de lui, parachevant l'effet miroir entre les deux hommes à travers leur amitié désormais pure de tout soupçon.

Question de regard

Autre enjeu majeur, le regard que porte Donovan sur le monde dont il fait partie. Chez Ford, Walsh et Hawks, les personnages ont la maîtrise du monde. Chez Hitchcock ou Capra, il y a le plus souvent passage de l'autre côté du miroir et découverte de l'envers des choses. Le monde se dérobe comme pour George Bailey qui fait l’expérience d'un monde où il n'existe pas dans That's a wonderful life (La vie est belle – 1946). Dans le bureau du juge américain comme à Berlin Est, Donovan fait le même type d'expérience, celle d'une Amérique qui ne ressemble pas à celle qu'il aime, celle d'un pays ennemi qui n'était que fantasme jusqu'ici. Chez Steven Spielberg, le héros passe d'un monde simple, rassurant mais limité (la famille, la petite communauté), à un univers bien plus large, plus complexe et qui peut se révéler très dangereux. Cet univers aux contours mouvants est régenté par le chaos. Pour le héros, il s'agit de lutter contre les forces de ce chaos, ce qui veut dire lutter contre ses propres peurs : la peur de l'eau de Martin Brody dans Jaws (1975), la culpabilité de John Anderton dans Minority report (2002) ou contre ses propres limites : l'égoïsme d'Oscar Schindler ou la morgue de James Graham dans Empire of the sun (Empire du soleil – 1987). Pour Donovan ce combat se mène contre les officines d'état qui promeuvent la raison du même nom. A l'est comme à l'Ouest ce sont les mêmes personnages bouffés par le cynisme, la peur et le mépris de l'homme. Nouvel effet miroir, quand Donovan doit demeurer, d'un côté comme de l'autre du mur, dans de sordides appartements en ruine, alors que les agents de la CIA sont dans un grand hôtel, l'officiel de RDA traverse les rues sinistres de Berlin Est dans une superbe voiture sportive, et les soviétiques sont installés dans un splendide bâtiment d'époque.

Il faut rappeler ici que Spielberg a toujours manifesté une méfiance instinctive envers les bras armés de la nation, en tant qu'organismes. De Sugarland express (1974) à Munich en passant par Close encounters of the third kind (Rencontres du troisième type – 1977) et Minority report, police, administrations, armée, puissances d'argent, politiques et services secrets sont capables d’exercer l'arbitraire avec violence. J'y vois là quelque chose du même ordre que le traumatisme d'enfance de Hitchcock, envoyé au commissariat par son père en guise de punition. Chez lui la présence des forces de l'ordre est toujours anxiogène. Chez Spielberg aussi. Ce qui ne les empêche pas d'avoir des personnages de militaires, de policiers ou d'agents secrets aussi centraux que sympathiques. Mais ils le sont, ou le deviennent comme Cary Grant dans Notorious (Les enchaînés – 1946), que par leur dimension humaine, pas par leur fonction. Ce qui m'amène à réfuter en gros et en détail les reproches récurrents faits à Spielberg sur sa vision de l'Amérique. Son regard est traversé par les mensonges des années Nixon, puis ceux des années Bush (père et fils) et le cinéma de Spielberg est travaillé par le conflit entre la tentation du chaos, du repli, et les valeurs fondatrices du pays, plus largement humanistes. Celles qui permettent d'aller vers l'autre et de refuser la violence, aussi compliqué que cela puisse être. Spielberg est plus lucide qu'on ne veut bien l'admettre. S'il est vrai que ses films « finissent bien », il ne cache rien de la douleur, des difficulté, des pertes, pour y parvenir. Là, on revient à Ford. Il y a quelque chose aussi dans sa façon de filmer la violence qui, pour être directe, n'est jamais complaisante. Sa violence est toujours douloureuse, y compris dans ses films les plus divertissants. Cela se retrouve ici dans les montages secs des scènes de l'attentat chez Donovan ou la partie concernant Powers en URSS. Nous aurions tort d’ironiser (voir de nous énerver) sur une dimension purement américaine de tout ceci. La France et sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité » vit depuis plus de deux cent ans dans le même genre de contradictions entre idéaux et exercice du pouvoir. On peut s'en désoler, on peut se mettre en colère, on peut aussi penser que réfléchir sur ces contradictions permet d'avancer. C'est cette dernière option qu'illustre avec fougue le cinéma de Spielberg.

Actuel

Ce travail sur les contradiction d'une démocratie prolongeant celui de Munich ou de Lincoln fait de Bridges of spies un film d'une grande richesse mais aussi, à l'opposé de ce que j'ai pu lire à l'occasion, un film très contemporain. La guerre froide est mise en scène par Spielberg pour réfléchir le présent et des guerres bien plus modernes. Les arrangements de la justice américaine, les pratiques des services spéciaux sont bien actuels, comme l'avion U2 est le reflet de nos modernes drones. Tout ce qui tourne autour du statut d'Abel, sur sa fidélité à sa cause, est assez hardi si l'on veut s'y arrêter un moment et y voir en transparence une réflexion sur Guantanamo et le Patriot Act. Et puisque nous y sommes depuis les attentats du 13 novembre, je trouve intéressant de voir ce que ce film nous montre de notre état d'urgence. Une scène m'a frappé : Donovan, dans le métro new-yorkais, est en butte à une série de regards hostiles de la part de ses concitoyens. La mise en scène de Spielberg traduit en quelques plans où il croise les axes en virtuose, la façon dont nos regards peuvent se modifier sous l'effet de la peur et la façon dont se crée un climat anxiogène. Ce n'est pas tant la surprise, la déception de Donovan qui sont montrées, mais le phénomène de crainte irrationnelle qui peut naître en n'importe qui. Coïncidence intéressante, quelques jours plus tard paraissait un texte de Luc Vaillant dans Libération, La femme voilée du métro, ou l'auteur fantasme une passagère vêtue d'une burqa en terroriste. Ce texte a suscité un emballement très critique, souvent épidermique. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le fond comme sur la forme de ce texte, qui a peut être voulu trop faire le malin, mais j'ai trouvé très juste cette description de la façon dont notre regard est modifié par des événements extérieurs, pouvant révéler des choses en nous que l'on ne pensait pas possibles. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à admettre mais pour l'avoir éprouvé après les attentats de 2001, c'est quelque chose que je comprends. C'est à rapprocher d'un texte de Riss paru au même moment dans Charlie hebdo où il dit en substance : « Vous allez éprouver ce changement incontrôlable que nous avons éprouvé en janvier, cette peur diffuse qui colle aux basques ». Pour moi, la scène du métro chez Spielberg montre ça et ce qui est fort, c'est que c'est l'américain moyen qui est le sujet du changement de regard, c'est le héros qui est la victime de cette peur collective. Et bien sûr, ce qui compte, c'est la façon dont on dépasse cette peur, comment on peut se rassurer et c'est ce qui est montré dans la scène en coda au film où, dans le même métro, Donovan croise, après son exploit berlinois, des regards amicaux.

Autre motif aux résonances très actuelles, celui du mur. Pourquoi aller reconstituer à grands frais la construction du mur de Berlin ? Peut être comme une salutaire piqûre de rappel quand nous avons tous en tête les images de sa mise à bas en 1989. Peut être pour rappeler combien ça se construit vite, un mur, comme on en construit tant aujourd'hui, entre les USA et le Mexique, entre Israël et la Palestine, entre l'Europe et les migrants. La reconstitution de Spielberg procède par association d'idées et ce mur est tous les murs « Le mur de Berlin n'a pas de fin ». La scène, ramassée, sèche, où Donovan assiste depuis le métro (berlinois cette fois) à une tentative d'évasion qui se termine par un mort, a des échos du ghetto de Cracovie et du mur élevé par les nazis. Autre écho, celui des murs de la prison qui enferme Abel. J'aime y voir aussi la figue de l’américain qui prend conscience du drame humain derrière l'abstraction de la construction. Les murs sont une expression de la violence et ils tuent. Comme il était montré dans Jurrasic Park, les murs sont destinés à contenir le chaos, mais il y a toujours des fuites. A cette figure du mur, le film oppose celle du pont, le lieu d'échange, ouvert, qui voit le finale se dérouler dans une belle ambiance de neige. Si le mur est violence, le pont est négociation et donc compromis. Il est l'espace qui permet la révélation (l'amitié entre Donovan et Abel), et le lieu d'une première victoire sur le chaos. L'étudiant est libre, Abel retrouvera sa famille et Donovan l'estime des siens. Avec la satisfaction du devoir accompli, il peut enfin aller s'écrouler sur le lit familial sous le regard admiratif de sa femme et soigner son rhume. Faut il y voir une fin sucrée en forme de lâche soulagement ou bien, avec un rien d'ironie, l'idée qu'il vaut mieux, pour les hommes de bien, ne pas s'endormir trop vite ?

Photographies DR - DreamWorks SKG

A lire chez Buster sur Balloonatic

Chez Pascale Sur la route du cinéma

Sur NewStrum

Sur Débordements

07:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/12/2015

Sous le sapin

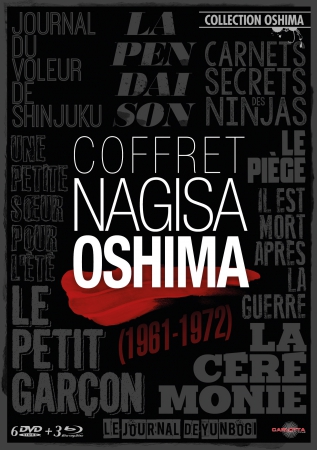

Une fois n'est pas coutume, un peu de publicité gratuite pour des éditeurs que j'apprécie et qui se mettent en quatre, voire plus, pour des idées de cadeaux d'un goût très sûr. L'encyclopédie du western de Patrick Brion et 30 DVD de la collection Westerns de légende chez Sidonis, la bible sur Jesus "Jess" Franco par Alain Petit chez Artus, un superbe coffret Ōshima chez Carlotta. Cliquez pour visiter les boutiques.

08:46 Publié dans Cinéma, Curiosité, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick brion, jesus franco, nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/12/2015

Place Pigalle

Très belle et émouvante photographie d'André Zucca. La place Pigalle en mai 1944 avec cette extraordinaire affiche du film La vie de plaisir signé d'Albert Valentin avec Albert Préjean (interdit à la Libération).

19:39 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2015

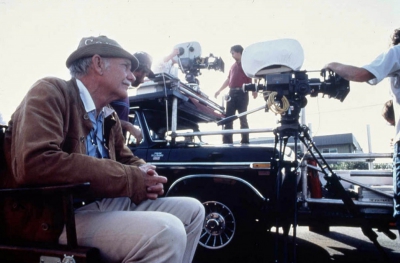

1984 en neuf (autres) réalisateurs

Orwell me chatouille, 1984, c'est maintenant sur Zoom Arrière, avec la consécration de Sergio Leone pour son film fleuve, suivi de près par Eric Rohmer et ses nuits branchées, les pilotes de Philip Kaufman, et quelques autres estimables bandes dont un étonnant cochon en super 8. Mais il y a un peu plus bas dans le classement des réalisateurs admirables qui ont fait alors ma joie, et ma joie demeure. Rétrospective en neuf photographies de tournage. Photographies DR.

13:16 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john carpenter, john huston, steven spielberg, bertrand blier, brian de palma, david cronenberg, les zaz, bill forsyth, sam peckinpah | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2015

Distingué ! (Merci, Pascale)

Ou le "blogger Recognition award" en français dans le texte, distinction amicalement attribuée par Pascale du blog Sur la route du cinéma, un blog prolifique et eastwoodien avec lequel Inisfree entretien plusieurs liens d'importance comme la plate-forme Haut et fort, son statut VIB, la longévité, la persévérance et une relation aussi personnelle qu'intime avec le cinéma.

Pascale m'a donc "taggé" comme à la grande époque des blogs où se construisait ainsi une communauté avec ses amitiés virtuelles, ses enthousiasme et ses coup de gueule. Tout ceci qui a migré, cela a beaucoup été dit, sur les réseaux sociaux où, en bon vétéran, je trouve que "c'est plus pareil". Mais c'est pas grave d'autant qu'il reste de jolis lieux de résistance. Du coup, je ne résiste pas au tag et j'en remercie vivement Pascale d'autant qu'elle gratifie Inisfree d'un "indispensable" qui fait rougir ma modestie bien connue (mais si). Je me dois ensuite de suivre les règles et pour commencer de les donner : Un gros merci à l'auteure du tag (c'est fait), un petit historique de mon blog, quelques conseils à destination des petits nouveaux, en enfin distinguer 15 blogueurs. C'est parti !

Si Inisfree m'était contée

A vrai dire, j'ai déjà raconté l'histoire d'Inisfree lorsque j'ai fêté ses 10 ans d'existence l'année dernière. Ce qui me fait penser que j'ai de nouveau laissé passer l'anniversaire du 13 novembre. Je vous renvoie donc à ce lien pour tout, mais alors tout savoir. Presque. Le choix du nom, Inisfree, village rêvé par John Ford pour son homme tranquille, s'est assez vite imposé. Il fallait que ce soit le nom d'un endroit, un endroit de cinéma. J'avoue avoir hésité un temps avec Rio Bravo. Cette fois vous savez tout.

Les bons conseils d'Onc' Vincent

Conseil 1 : Faites vraiment comme vous le sentez. Le ton, la longueur, le sujet, le point de vue, la régularité, le blog, c'est la liberté.

Conseil 2 : Les petits commentaires entretiennent les bonnes relations et c'est tellement plus agréable à lire qu'un "J'aime".

Conseil 3 : Même si vous gardez un œil dessus, ne vous laissez pas bouffer par les statistiques, les "likes" et tout le fatras de compétition. Seuls comptent les vrais échanges et votre plaisir.

Conseil 4 : N'écoutez pas les conseils des blogueurs vétérans.

La dizaine magnifique

La règle dit 15, Pascale en a distingué 8. Je vais m'en tenir à 10, j'aime les comptes ronds. Et puis, des blogs remarquables, il suffit de lire la colonne de gauche, il y en a quelques uns et si je ne les suis pas tous aussi régulièrement que je le devrais, j'ai pour chacun un véritable attachement. Pour la beauté du jeu, je distinguerais néanmoins mes plus fidèles compagnons virtuels. Mesdames, messieurs, à vous de jouer ! :

23:09 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2015

Hot wheels

The driver (1978), un film de Walter Hill

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Trente trois ans avant Nicolas Winding Refn, Walter Hill pour son second film comme réalisateur met en scène un chauffeur spécialisé dans les braquages et donne le rôle à un acteur beau gosse au charme magnétique. C'est Ryan O'Neal, le Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui s'y colle et son personnage, comme celui joué plus tard par Ryan Gosling, est tout aussi professionnel. Il a le verbe rare et le geste sûr, et il est un homme sans nom. Il est le « driver », le chauffeur. Il se fait payer cher, mais il est très fiable, réglé comme une horloge. Il aime que ça roule et ne travaille pas avec des tocards. Pourtant il s'acoquine avec deux truands minables pour relever le défi d'un policier teigneux, joué par Bruce Dern, qui pour le coincer monte un faux hold-up en marge de toute légalité. Le truand solitaire, le flic manipulateur, il ne manque au tableau que la femme fatale. C'est Isabelle Adjani qui prête sa beauté un peu étrange à une joueuse professionnelle façon Angie Dickinson chez Howard Hawks, coiffée comme Lauren Bacall chez le même. Tout est dit, Walter Hill signe un scénario qui joue avec les archétypes et dont les archétypes jouent, à la voiture, au casino, au chat et à la souris, aux gendarmes et aux voleurs. Pas de psychologie, pas de nom, pas de passé. Tous les trois évoluent dans un monde rêvé, urbain et nocturne, une ville (Los Angeles) qui est toutes les villes et aucune. Les rues sont souvent vides, le flic ne rend compte à personne même si son adjoint, seul personnage rétif au jeu, laisse planer la menace de sanctions. Le chauffeur vit dans une chambre ascétique comme si l'argent ne comptait pas. Il serait légitime de se demander à quoi lui sert celui qu'il vole, mais c'est inutile. C'est pour la beauté du geste. Peut être pour agacer le flic. De la même façon, le film évite avec soin tout sentiment exprimé entre le couple vedette. Après Catherine Deneuve chez Robert Aldrich, Isabelle Adjani tente l'aventure américaine mais Hill ne cherche pas à jouer avec elle la carte de l'exotisme « so french », préférant lui conserver une large part d'ombre. {The driver} est une épure de film noir, une abstraction à la limite de la vacuité, qui s'en tire par le style et le jeu, celui de Hill avec le spectateur.

Le film s'ouvre par un braquage dans un casino. Les deux voleurs sont pris en charge par le chauffeur et c'est partit pour une première course poursuite d'anthologie où Walter Hill fait crisser les pneus et froisse beaucoup de tôle de voiture de police. Le scénario de The Driver, signé par Walter Hill lui-même, enchaîne ensuite des scènes à la fois attendues et espérées comme dans un dessin animé de Tom et Jerry où un Chuck Jones avec Bip-Bip et le coyote. Faisant alterner les points de vue dans cette partie d'échec grandeur nature, Hill décrit la machination du flic et la contre-machination du chauffeur, conservant au second une part de mystère et s'amusant à brouiller les cartes avec la joueuse. Chaque scène est étirée au maximum, comme lors de la démonstration que le chauffeur inflige à ses futur coéquipiers dans un immense parking, étirée et pourtant dynamisée par un montage virtuose de Tina Hirsch et Robert K. Lambert. Hirsch s'y connaissait en voitures énervées puisqu’elle avait monté Death Race 2000 (La Course à la mort de l'an 2000 – 1975) de Paul Bartel et Eat My Dust (À plein gaz - 1976) de Charles B. Griffith. Il se dégage de ces courses urbaines et nocturnes une véritable excitation, un ballet de métal et de lumières, là encore abstrait, quelque chose de l'ordre la comédie musicale, mais rock façon Born to run de Bruce Springsteen. La bande son toute en moteurs grondant, pneus martyrisés et métal hurlant, accentue l'effet, renforcée de la musique de Michael Small, compositeur rare dans la lignée d'un Lalo Schiffrin.

Il y a là-dedans un plaisir brut, viscéral, celui de tous les grands films avec des voitures qui vont vite, pilotées par des héros impassibles auxquels nous aimerions tant ressembler, parfois. C'est un peu régressif mais tellement agréable. Et puis dans le jeu que nous propose Walter Hill, il y a beaucoup de cinéma. Une connivence de cinéma. The driver est très référencé. À côté des archétypes qui le composent, nous allons retrouver ce côté hawksien dans la construction par scènes, l’exhalation du professionnalisme, et le concept de l'héroïne. Il y a un peu de Jean-Pierre Melville, lui-même très influencé par le film noir américain classique, pour la solitude un peu zen du héros. Et puis tous les polars modernes (en 1978) qui ont marqué les dix années précédentes, à commencer le Bullitt (1968) de Peter Yates dans lequel Steve McQueen imposa un nouveau standard « cool », McQueen auquel était destiné à l'origine le rôle du chauffeur. Le film de Walter Hill s'inscrit ainsi dans une longue lignée qui abouti aujourd'hui aux films de Nicolas Winding Refn ou de Michael Mann. Et comme chez eux, très épris de forme, il est permis de regretter un travail moins approfondi sur les personnages, la chose que Howard Hawks faisait si bien. Mais Hawks faisait tout très bien.

Ne chipotons pas. Walter Hill, j'avais mis, comme d'autres, beaucoup d’espoirs dans ce réalisateur. Son premier coup d'éclat, c'est le scénario adapté de Jim Thompson en 1972 pour The Getaway (Guet-apens) de Sam Peckinpah, autre influence majeure. Il écrit aussi pour John Huston et collabore pour Ridley Scott à Alien en 1978. The driver vient après Hard Times (Le Bagarreur) avec Charles Bronson en 1975. Suit une série superbe entre The Warriors (Les Guerriers de la nuit – 1979) et Streets of Fire (Les Rues de feu – 1984) avant que Hill ne montre ses limites et ne se repose de plus en plus paresseusement sur des formules, sur ce qui avait fait son succès. {The driver} est certainement un de ses films les plus réussis, la quintessence de son style. Il y a cette lointaine nostalgie du western (le flic appelle le chauffeur “cow-boy”) qui se traduit dans les cadres, ce goût paradoxal pour l'univers urbain, pour de vastes espaces de rues très éclairées par les innombrables néons que l'on va retrouver dans tous ses polars, l'utilisation d'une violence sèche pourtant moins démonstrative que celle de Sam Peckinpah, la façon de faire se tenir les personnages dans le plan, les rapports virils et l'expression d'une certaine éthique de l'action. La conviction du trio d'acteurs incarnant ces personnages relevant des mythes du film noir, celle de solides comparses dont la belle Ronee Blakley (inoubliable), et le plaisir contagieux de Hill à les mettre en scène font tout le prix de ce polar aussi élégant que vrombissant.

Photographies 20th Century Fox / EMI

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : walter hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/12/2015

Setsuko Hara 1920 - 2015

Setsuko Hara dans Banshun (Printemps tardif - 1949) sublime film de Yasujirō Ozu

Photographie Taste of cinema

19:50 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : setsuko hara | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |