08/05/2014

Relax (la pause après les cavalcades)

William Berger goûtant un repos bien mérité dans Gli fumavano i colt... lochiamavano Camposanto (Quand les colts fument on l'appelle cimetière - 1971) de Giuliano Carnimeo. DR.

11:03 Publié dans Acteurs, Relax | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : william berger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2014

Les indiens ne sont plus très loin

Tournage de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939).

06:06 Publié dans Acteurs, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, john wayne, andy devine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/12/2013

A funny sense of fun

Peter O'Toole (1932 - 2013)

Photographie DR source DVD Columbia Tristar

21:09 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter o'toole | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2013

Mani in alto !

Lee Van Cleef et Giuliano Gemma sur le plateau de I giorni dell'ira (Le dernier jour de la colère - 1967) de Tonino Valérii. Un western all'italiana hautement recommandable. Photographie Cinémabazaar.

20:37 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : tonino valérii, lee van cleef, giuliano gemma | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2012

Comme vous nagiez bien, chef...

Pierre Mondy (1925-2012) et Christian Marin (1929-2012) au centre entre Michael Lonsdale et Guy Bedos dans Les copains (1964) de Yves Robert.

15:13 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre mondy, christian marin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/07/2012

Souvenirs d'Ernest Borgnine

Les films ne changent peut être pas le monde, mais si j'en crois ma modeste expérience, ils peuvent profondément influencer les vies. Ainsi la mort récente d'Ernest Borgnine, vénérable acteur hollywoodien, ma fait souvenir que mon antimilitarisme viscéral tient largement à sa composition en Fatso Judson dans From here to eternity (Tant qu'il y aura des hommes– 1953) de Fred Zinnemann. Découvert enfant, ce personnage de sergent bestial et sadique, bête et méchant, persécutant les sympathiques Monty Clift et Franck Sinatra, m'avait terrifié et marqué bien au-delà de l'enlacement marin de Burt Lancaster et Deborah Kerr. Loin de toute considération idéologique et malgré les nombreuses alternatives fordiennes nettement plus sympathiques, Fatso Judson a figé en moi l'image du sous-officier comme cauchemar de l'homme civilisé à éviter absolument. Borgnine lui prête ses yeux ronds sous des sourcils broussailleux, sa silhouette trapue toute en puissance contenant mal une terrifiante violence, son cou de taureau, son front bas et cette moue haineuse qui glace le sang.

J'associerais longtemps le rôle à l'acteur, apportant un supplément de frissons à ses personnages de salauds souvent frustres qu'il joua avec délectation. Donnegan dans la bande de truands de Vera Cruz (1955), le chef viking Ragnar qui meurt l'épée à la main dans la fosse aux loups du film de Fleischer, Emmett, l'un des violeurs de Raquel Welch dans Hannie Caulder (1971), Shack qui traque impitoyablement les vagabonds et affronte Lee Marvin dans Emperor of the north pole (L’empereur du Nord - 1973), le patron tyrannique de Willard (1971), le patriarche mexicain raciste qui chasse ce brave George Hilton en provoquant la mort de son nouveau né dans Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre desperados – 1969) ou encore le red neck Coley qui se fait dérouiller par Spencer Tracy dans A bad day at Black Rock (Un homme est passé – 1955). Jolie collection non exhaustive.

Un autre rôle marquant, c'est celui de Bart Lonergan dans Johnny Guitar de Nicholas Ray. « Bart, tu ne bois pas, tu ne fume pas, tu méprises les chevaux, qu'est-ce que tu aimes ? » lui demande son complice Dancing' Kid. « Moi ! Je m'aime moi et je prends soin de moi » lui réplique de doux Bart qui, à force d'asticoter Johnny « Guitar » Logan finit par se prendre (encore) une bonne trempe. Suffisant et égoïste, il trahira Dancing' Kid et poignardera lâchement le sympathique Corey avant de se faire abattre. C'était bien la peine. Il a un échange inoubliable avec Sterling Hayden qui joue Johnny :

- Je ne cherche pas les ennuis M Lonergan

- Bart ! Tous mes amis m’appellent Bart

- Merci M Lonergan.

Ses rôles plus nuancés restent marqués par cette image comme le rancher finalement pathétique de Jubal (L'homme de nulle part - 1956). Borgnine joua pourtant avec autant d'aisance les braves types comme le fameux Marty qui lui apporta la gloire et l'oscar (Film que je n'ai jamais vu et dont je me suis toujours méfié car il est une étape essentielle de la déchéance du Hollywood classique) ou le flic traquant la Mafia sicilienne dans Pay or Die (1960). Il me fallu attendre Peckinpah et The wild bunch (La horde sauvage – 1969) avec le personnage de Dutch Engstrom pour que je reconsidère notre homme. Dutch est la conscience morale de Pike joué par William Holden, son Jiminy Cricket. Il est le membre le plus pondéré de la horde, celui qui a du recul.

- Il a donné sa parole - dit Pike, parlant de son ami Deke Thornton

- Il a donné sa parole au chemin de fer ! - réplique Dutch

- C'est sa parole.

- Ce n'est pas ce qui compte, c'est à qui on la donne !

Inoubliable dans sa façon de tailler un bout de bois tandis que ses amis visitent les prostituées du camp de Mapache, inoubliables ces regards échangés avec un sourire et ce rire avec cet éclat particulier dans l'œil quand il comprend que Pike ira jusqu'au bout et qu'ils vont partir en beauté en se payant Mapache et ses tueurs. Et Dutch meurt le dernier, pleurant le nom de son ami.

Borgnine jouera un tas d'autres choses, curé dans les entrailles du Poséidon, chef de secte à tête de bouc, partenaire du super flic Terence Hill, Cabbie dans le New-York futuriste de John Carpenter, le vieil homme illuminé de soleil par la chute des tours le 9 septembre 2001. Il restera un acteur d'un bloc, cette force brute entre Fatso et Dutch.

Photographies : Hollywood Elsewhere et Republic Pictures / Getty Images

20:00 Publié dans Acteurs, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ernest borgnine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/07/2012

Come on you lazy bastard !

Ernest Borgnine (1917 - 2012) - Photographie The movie scene

08:41 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ernest borgnine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/03/2012

Sean Connery ? Ça ne me dit rien...

George Lazenby offre galamment du feu à Helena Ronee sur le plateau suisse de On Her Majesty's Secret Service (Au service secret de sa majesté - 1969) mis en scène par Peter Hunt.

Photographie Larry Ellis/Express/Getty Images du 22 octobre 1968.

09:46 Publié dans Acteurs, Ça | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lazenby, peter hunt | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/10/2011

Jitterbug

09:08 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jerry lewis, naurman taurog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2011

Cliff Robertson 1923 - 2011

Émouvant chez Brian de Palma, racé chez Joseph L. Mankiewicz, héroïque chez Walsh et Aldrich, glaçant chez Sidney Pollack, présidentiel chez John Carpenter, il avait aussi joué Kennedy et Hugh Heffner. Et puis Tolly Devlin, cet admirable personnage du non moins admirable film de Samuel Fuller Underworld USA (Les Bas-fonds de New-York - 1961). J'aimais beaucoup l'ami Cliff, une sorte de George Peppard qui aurait bien vieillit.

Photographie DR

22:29 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cliff robertson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2011

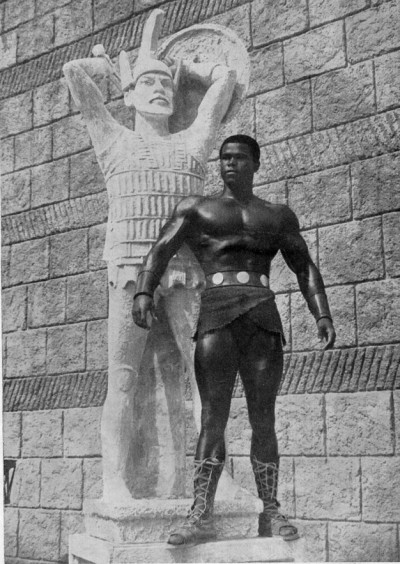

Mort d'un titan, Serge Nubret

Serge Nubret, 1938-2011, inoubliable partenaire du blond Giuliano Gemma dans Arrivano i titani (Les titants - 1962) de Duccio Tessari. Peplum de grande classe, coloré et plein d'humour. Le fameux culturiste y était parfait de force et de décontraction. Nous l'avions aussi croisé chez Boisset, Lautner et Sautet. Photographie source : l'impressionnant blog Black Muscle 1940-1980 (attention les yeux !)

10:54 Publié dans Acteurs, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : serge nubret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/03/2011

En pause pour une semaine

08:39 Publié dans Acteurs, Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : gary cooper | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/02/2011

Le cygne de Jim Carrey

07:40 Publié dans Acteurs, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jim carrey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/11/2010

Ne l'appelez plus Shirley

14:25 Publié dans Acteurs, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leslie nielsen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/11/2010

Mouvements du bassin sur TCM (dommage que je n'ai pas la télé)

22:07 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : john wayne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/09/2010

On l'appelle "Pas de bol"

Si Elisah Cook Jr a la réputation d'être l'acteur ayant pris le plus de paire de gifles à l'écran, Lorenzo Robledo, espagnol de son état, est peut être celui qui a joué le plus de personnages dramatiquement malchanceux. Spécialisé dans les rôles de second ou troisième couteau du cinéma de genre, il a le chic pour se retrouver dans des situations impossibles dont il ne sort (presque) jamais indemne. Avec son visage un peu rond, un peu blond, un peu lisse, il n'est pas de ces figures flamboyantes comme Mario Brega ou Al Mulock qui sont comme une signature. Habituellement du côté des méchants, ce qui est à la base un mauvais choix, sauf chez Sergio Corbucci, Robledo n'est jamais le chef comme les emblématiques Fernando Sancho ou José Bódalo. Il est l'homme de main, le comparse, le porte-flingue, destiné à tomber avec une jolie contorsion sous les feux croisés du bon ou du truand. Mais même dans cet emploi, Lorenzo Robledo n'a pas la main heureuse. Ses personnages se sont retrouvés dans les pires positions du western italien où l'on meurt pourtant beaucoup et souvent salement. Surtout, il a le chic pour être cueillit à froid et sans toujours comprendre ce qui lui arrive.

Argh ! (DR)

Dès l'une de ses premières apparitions, dans Un taxi pour Tobrouk (1961) de Denys de La Patellière, il fait partie de l'équipe allemande de Hardy Krüger, surprise de nuit en plein désert par le commando mené par Lino Ventura. Imaginez la probabilité de la chose. C'est cela, le manque de bol. Robledo et ses camarades sont éliminés en pleine pause café sans avoir pu dire ouf. C'est Sergio Leone qui le fait passer à la postérité avec le personnage de Tomaso dans Per qualche dollaro in piu (Et pour quelques dollars de plus – 1965), l'homme qui a trahi El Indio joué par Gian Maria Volonté, bien frappé, et l'a envoyé en prison. Après une évasion meurtrière, Indio vient se venger. Scène intense, inoubliable, sur une musique lyrique d'Ennio Morricone introduite par le carillon de la montre qu'Indio porte toujours sur lui. Dans une église en ruine, Tomaso est abandonné des hommes et de Dieu, à la merci de son ex-gang. L'oeil perdu, la lèvre tremblante, l'écume au bord des lèvres, le visage marqué par les coups, il doit endurer le discours revanchard d'Indio qui lui propose un duel et, pour le motiver, fait abattre (hors champ), sa femme et son tout jeune fils. Sans un mot, Robledo fait passer toute l'horreur de sa tragique destinée. Puis il meurt. Il n'avait pas une chance.

Avant ce morceau de bravoure, Leone lui avait donné le rôle de l'un des membres du gang Baxter dans Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars – 1964). Hélas, il est de ceux qui, dès le début, ont la mauvaise idée de se moquer de la mule de l'homme sans nom : « Je me suis trompé. Quatre cercueils », Robledo était le quatrième. Plus tard, il passe dans la bande de Sentenza dans Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966). Mauvaise pioche, son chef l'envoie suivre Blondin qui le surprend et le révolvérise à bout portant sans qu'il puisse faire un geste. C'est sur son cadavre que l'on retrouve le fameux mot : « J'aurais votre peau, idiots ». Enfin, il est des hommes du Cheyenne dans C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) et meurt hors champ lors de l'attaque du train. Ailleurs, il s'en sort un peu mieux, simplement terrorisé par les affreux de Su le mani, cadavere, sei in arresto (Ça va chauffer, Sartana revient ! - 1971) de León Klimovsky et Sergio Bergonzelli.

Ça va être ma fête (capture DVD MGM)

Mais une de ses plus belles prestations se trouve dans un film mineur quoique non sans charme, Mi Chiamavano Requiescant... Ma Avevano Sbagliato (Requiem pour un tueur – 1972) de Mario Bianchi. Notre Lorenzo fait ici partie de la bande de Machedo, joué avec délectation par William Berger. Après avoir humilié, torturé et laissé pour mort le héros, la bande dévalise une banque et Robledo fait partie de ceux qui embarquent l'or dans un corbillard. Mauvais présage ! Le héros n'était pas mort (étonnant, non ?) et surgit, tue deux complices, prend l'or et laisse Robledo assommé. Las, le reste du gang n'est pas convaincu par son histoire et veut le faire parler. Voilà donc notre homme giflé, tabassé, broyé en son intimité et, malgré ses cris convaincants, il est torturé au fer rouge. Rien n'y fait, bien sûr et Berger, lassé, le couvre d'un drap et lui vide son chargeur dans le buffet. Lorenzo Robledo va loin, ici dans le pathétique et sa douleur nous émeut jusqu'au fond des os.

Pour changer, Il décide de passer du côté de la loi pour un rôle de shérif dans I quattro dell'apocalisse (Les quatre de l'apocalypse – 1975). Mais quand la poisse vous tient... le film est signé de Lucio Fulci, boucher-chef du cinéma italien. Celui-ci file Robledo dans les pattes de Chaco, composition de tueur halluciné jouée par Tomas Milian. Gratiné. L'affreux commence par découper dans le bon Lorenzo une lanière de chair au niveau du bide (Shakespeare, quelqu'un) puis lui enfonce son étoile de shérif dans le cœur. Écumant, écarlate ce qui peut se comprendre, suppliant qu'on l'achève, Robledo est un parfait martyr.

En un peu plus de vingt ans de carrière, Lorenzo Robledo aura eu l'honneur de se faire trucider par les plus grands : Eastwood, Volonte, Berger, Milian. En retour, il leur aura donné ses plus belles agonies, rendant ces scènes inoubliables. Entre ici, Lorenzo Robledo, avec ton terrible cortège des obscurs et des sans grades, Inisfree te devait cet hommage.

17:05 Publié dans Acteurs, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : lorenzo robledo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/07/2010

C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases

Non moins étrange est la relation entre les gens de cinéma, les acteurs souvent, les réalisateurs parfois, et les cinéphiles, quand les premiers disparaissent. On ne les connaît généralement qu'à travers leurs rôles et leur personnage public mais ils nous sont proches. Leur rendre hommage, c'est revenir sur une sorte de compagnonnage intellectuel, sur une filmographie qui recoupe notre propre parcours d'amateur de pellicule. Il y a parfois des surprises à se retourner ainsi.

Prenons Bernard Giraudeau qui a certainement eu une belle vie et une carrière remplie. Il me donnait une impression de proximité et de régularité. Pourtant, en regardant sa filmographie, j'ai eu un peu la même impression qu'avec Paul Newman. Rien ne ressortait ou si peu de chose. Quelques solides nanards, beaucoup de films moyens, des souvenirs lointains et bien pâles. Pas désagréables mais rien de fort, à l'image de son film Les caprices d'un fleuve (1996), beau projet trop sage. Que me reste-il de Bernard Giraudeau ? L'impression laissée par Bras de Fer (1985) de Gérard Vergez, le souvenir amusé du démarquage de western italien Les longs manteaux (1986) de Gilles Behat, oublié et difficilement visible, le prêlat onctueux de Ridicule (1996) de Patrice Leconte et le regret de n'avoir jamais vu Poussière d'ange (1986) dont on dit tant de bien.

Cela pourra paraître étrange, et un peu pervers (on ne se refait pas), de mettre cette disparition partout célébrée en regard de celle d'Alfredo Sanchez Brell dit Aldo Sanbrell, Sambrell et une bonne dizaine de pseudonymes. Il est resté finalement sur son lit d'hôpital à Alicante. Sanbrell est à l'opposé de Giraudeau. C'est un second rôle avant tout, et il a tout fait. Sa filmographie compte 160 films selon IMDB pour le cinéma et la télévision et il y a là-dedans des films épouvantables par paquet de douze, des films insipides à mourir. Mais Sanbrell traverse trente ans de l'histoire du cinéma et la route de cinéastes comme Nicholas Ray, David Lean, Luis Bunuel, Vittorio Cottafavi, Richard Fleischer ou Tom Gries. Avec son allure emblématique du western italien, il aura contribué à son niveau à en créer le mythe, à en définir les codes. Il a joué dans les cinq westerns de Sergio Leone, dans deux Sergio Corbucci majeurs (l'admirable vilain de Navajoe Joe en 1966) et dans les meilleurs films de Damiano Damiani (Quien sabe ? En 1966) et Sergio Sollima (Faccia a faccia en 1967). Avec Aldo Sanbrell, nous sommes dans la légende. Inutile de dire que cela me parle d'une tout autre façon.

Et au rayon des icônes, je viens d'apprendre la disparition de la belle Vonetta Mc Gee, la partenaire de Jean Louis Trintignant dans Il grande silenzio (Le grand silence – 1969) de Sergio Corbucci. Elle avait aussi joué pour John Huston et Clint Eastwood. Madame, serviteur.

05:48 Publié dans Acteurs, Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bernard giraudeau, aldo sanbrell, vonetta mc gee | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/06/2010

Aldo Sanbrell

Via l'excellent blog Spaghetti cinema, j'apprends qu'Aldo Sanbrell est hospitalisé à Alicante dans un état critique. Le blog de William Connolly reprend un bel article La tumba del pistolero d'Andrés Valdés qui rappelle que cet homme a tourné dans plus de 170 films et qu'il agonise aujourd'hui tout seul ou presque. Mais qui c'est, ce type ? doivent se dire la majorité de mes lecteurs. Pourtant vous l'avez sans doute tous vu au moins une fois. Il est de ces trognes de ces tronches, de ces visages inoubliables qui ont traversé et marqué le cinéma de genre européen des années 60 et 70. Sanbrell (parfois Sambrell ou Brel ou Sanbrelli ou...) a été de tous les westerns de Sergio Leone. Il est le type qui se fait descendre par Clint Eastwood ou Lee Van Cleef. Il est le membre du gang, le sergent mexicain, le comparse, le méchant. Il est même le très méchant de Navajo Joe (1966) de Sergio Corbucci et, pour faire bonne mesure, a également joué pour le troisième Sergio, Sollima. Il est le lieutenant dépassé par les évènements dans la première scène de Quien sabe (1966) de Damiano Damiani. Il a aussi croisée la route de Nicholas Ray, Luis Bunuel, Vittorio Cottafavi et David Lean. Voilà. Aldo Sanbrell a aussi joué un grand nombre de trucs épouvantables. Il y a quelques semaines j'ai découvert Su le mani, cadavere, sei in arresto (Ça va chauffer, Sartana revient ! - 1971) de León Klimovsky et Sergio Bergonzelli. J'avais commencé un petit texte comme ça, mais que j'ai laissé de côté. Je termine donc, à la bonne santé d'Aldo Sanbrell.

Peter Lee Lawrence a les yeux trop bleus

Aldo Sanbrell a la barbe trop bien taillée

Les costumes sont trop bien repassés

Les collines sont trop, vraiment trop pelées

Les coups de feu sont vraiment pas crédibles

Helga Linè est vraiment très jolie

Les petits fermiers sont vraiment trop naïfs

Aldo Sanbrell est vraiment trop méchant

Peter Lee Lawrence n'a vraiment qu'une expression

La musique d'Alessandro Alessandroni est vraiment trop pop

Les décors sont vraiment trop propres

L'image est vraiment trop lisse

J'ai vraiment piqué du nez trois fois

Comme le train quand il siffle

Il n'y a pas une perle dans chaque huître.

Photographie : monsieur Sanbrell, capture DVD Koch Media

23:01 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : aldo sanbrell, león klimovsky, sergio bergonzelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/12/2009

Le petit chauve

Il était le motard, le porte-flingue, l'employé, le serveur, l'homme de main, le second voire le troisième couteau. Il était un ceci, un cela. Avec son visage inoubliable, ses grands yeux tout ronds comme sa boule à zéro, il marquait parfois plus un film que ceux qui en étaient les vedettes, au point que l'on se disait : "Tiens, c'était le film où Dominique Zardi faisait...". Voilà. Bien sûr, les univers de Mocky et de Chabrol, pour lequel il composait des chansons, mais aussi toute la comédie populaire des années 60 aux années 80. Il a tourné avec tout le monde ou presque, de Hunebelle à Jeunet en passant par Godard, Balducci et Sautet. Plus de trois cent films, on ne compte plus. J'aurais un petit pincement, la prochaine fois que je regarderais derrière Stéphane Audran ou Louis de Funés.

19:00 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dominique zardi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2009

Hommage au grand nez

Karl Malden (1912 - 2009)

Le capitaine Oskar Wessels pour John Ford

L'inspecteur Larrue pour Alfred Hitchcock

Harold 'Mitch' Mitchell, Archie Lee Meighan et le père Barry pour Elia Kazan

Frenchy Plante pour Delmer Daves

Tom Fitch pour Henry Hattaway

Franco Arno pour Dario Argento

Le général Omar N. Bradley pour Franklin J. Schaffner

Jim Gentry pour King Vidor

et quelques autres avec l'un des nez les plus remarquables de l'histoire du cinéma.

Photographie : capture DVD Cheyenne autumn (1964)

23:38 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : karl malden | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |