« 2012-12 | Page d'accueil

| 2013-02 »

24/01/2013

Tarantino ma non troppo

Comme toujours chez Quentin Tarantino, la bande musicale est un régal pour l'amateur que je suis et l'on trouve dans Django Unchained de bien belles version des musiques de I giorni dell'ira (Le dernier jour de la colère – 1967) composée par Riz Ortolani, Lo chiamavano King (1971) composée par Luis Bacalov et Two Mules for Sister Sara (Sierra Torride - 1970) composée par Ennio Morricone avec son cri de mule. Plus étonnant, un superbe morceau de Jerry Golsmith composé pour le Under fire signé Roger Spottiswoode en 1983 avec la guitare endiablée de Pat Metheny. Las, on est jamais trahi que par les siens et de façon symbolique, peut être bien involontaire, ce nouveau film qui a déchaîné les dithyrambes semble suivre le parcours décrit entre la chanson d'ouverture, le Django du film de Sergio Corbucci chanté par Rocky Roberts (Après le soleil viendra, tatata... l’espérance) sur la musique de Bacalov, et la chanson finale de Lo chiavamano Trinita (On l'appelle Trinita – 1970), composée par Franco Micalizzi. Soit le passage en quelques 165 minutes qui se font sentir d'un sommet baroque et violent du genre à sa parodie autodestructrice et grotesque, du héros mythique joué par Franco Nero au pitre souriant incarné par Terence Hill quand le héros Tarantinien fait marcher son cheval de la même façon que l'acolyte de Bud Spencer.

Nous assistons donc sur la durée au débobinage (certains parleront de dégringolade) de ce film qui semblait pourtant taillé sur mesure pour l'amateur, que je crois sincère, de western italiens comme américains. Pour être plus précis, je vois deux parties dans le film, une première heure assez réussie où l'esclave noir Django est libéré par le bon docteur Schultz, dentiste et chasseur de primes, pour l'aider dans la capture de trois malfrats, les frères Brittle, lui proposant en échange la liberté et l'aide pour récupérer sa femme Broomhilda vendue à la plantation du redoutable Calvin Candy. Raison ? En bon allemand, Schultz voit en Django un avatar de Siegfried. Admettons. Cette partie regroupe tout ce que j'aime dans le cinéma de Tarantino : l'art de poser une situation, les dialogues enlevés, l'humour (la déjà fameuse scène des cagoules, la dent géante oscillant sur le toit du chariot de Doc Schultz), les clins d’œils musicaux, les citations (un joli zoom all'italiana, les yeux de Zoé Bell, la voix de Franco Nero), le choix des acteurs (Christoph Waltz est effectivement délectable et il est le seul à faire passer un peu d'émotion, Foxx est un héros crédible, Di Caprio s'amuse comme un fou et j'ai apprécié les apparitions de Dennis Christopher, Bruce Dern ou James Remar). Bref tout baigne sauf que ça commence, comme dans Death proof (2007) à traîner un peu. Et puis on arrive à la plantation de Candy. Il y a une belle scène centrale de repas avec négociation pour récupérer la femme de Django, jeu d'échec, tension, relâchement, suspense et touàcoupaf, Schultz abat Candy. Mince. Explication : « Je n'ai pas pu me retenir ». C'est un peu court jeune homme. Le coup du sang dans l’œillet blanc, hommage à la scène de l'arène dans Il mercenario (1968) de Corbucci est tellement peu amené, tellement moins intense que son modèle. D'autant que, après réflexion, cette scène reprend le motif et les mouvements internes de celle de la taverne d'Inglorious basterds (2009) sans être aussi excitante.

C'est beau, on se croirait dans un film de John Ford

Tais toi, Quentin pourrait t'entendre

Toujours est-il qu'à partir de là, le film grille un fusible. S'en suit une scène de fusillade qui devrait être le clou du film mais pour laquelle Tarantino oublie son fameux sens de l'espace pour repeindre les murs en rouge. Il se passe alors une chose curieuse : la vengeance du héros est occultée par l'expression de la rage du réalisateur. Dans Kill Bill, la scène des Crazy 88, autrement mieux chorégraphiée, préparait le combat au sommet de la Mariée et d'O-ren. On restait sur le personnage. Ici non. Le film marque alors une pause et Django, capturé, est envoyé dans une mine. On se dit alors que ce n'est pas possible, que le film recommence encore une fois. Effectivement, notre héros se libère et revient pour récupérer sa femme. Théoriquement ce devrait être la confrontation finale. Problème, presque tous les antagonistes sont morts. Du coup on se retrouve avec Django réduit à affronter trois sous fifres, le méchant oncle Tom, bras gauche de Candy, qui est aussi un vieillard estropié et sans armes, et une jeune femme, la sœur de Candy. Joli héros. Le film avait un genou en terre, il se vautre de tout son long. Le meurtre de la jeune femme est d'une gratuité totale, et pourtant je n'ai quasiment jamais eu de problème avec la violence au cinéma. L'effet qui la rejette hors du cadre montre bien que ce n'est pas Django mais Tarantino qui la tue. Il pouvait tout aussi bien la découper à même la pellicule ! A ce moment le réalisateur brise ce fameux pacte dont je parlais il y a quelques mois à propos du cinéma de Michael Haneke, de la même façon que celui-ci rembobine son film pour piéger ses personnages dans Funny games (1997). Je ne sais pas quel compte il cherche à régler mais ce qui m'a choqué c'est qu'il est tellement convaincu de son droit qu'il n'a jamais essayé de préparer une justification à ce meurtre. Comme Spike Lee balançait sa poubelle à la fin de Do the right thing (1989). Et de montrer pour finir son héros tout fier, caracolant sur son cheval après son très héroïque exploit, sous les applaudissement émus de sa dulcinée belle comme une gravure de magazine. Il faut le voir pour le croire. Et je me demande comment, face à ces dernières scènes, la critique en pâmoison a pu parler de la maturité de Tarantino. Je me demande quel film ils ont vu.

Il y a au fond deux problèmes. Le premier est technique, c'est que le film est mal fichu. Mal écrit. L'histoire des frères Brittle aurait du être liée à celle de Candy et le final revu en une seule fois pour densifier et donner une cohérence à cette histoire de vengeance. A trop vouloir déstructurer, Tarantino a réalisé une machine incertaine. Ce genre d'histoire simple et linéaire ne peut être étirée sur près de trois heures sauf à s'appeler Howard Hawks. Elle ne le supporte pas. Les personnages ne sont pas assez construits, tous sont des caricatures et les motivations de Schultz manquent de progression. Tuer trop tôt son superbe méchant et celui qui porte (devrait porter) le regard moral sur l'histoire, est une erreur.

Le second problème, c'est comme je le craignais tout ce qu'il y a eu autour. Jusqu'à Death proof, Tarantino joue avec le cinéma de genre, il s'en amuse, nous amuse et cet univers pop, coloré violent, musical, peut supporter tous les excès. Inglorious Basterds aussi si on le voit comme métaphore du pouvoir du cinéma. Mais quand on commence à vouloir lui donner des implications sérieuses sur les juifs et les nazis cela ne passe plus. Il y a eu autour de Django unchained tout un discours qui vise à le légitimer par une vision de l'histoire de l'esclavage en Amérique. Cela ne me semble pas possible. Pas avec un héros en chemise bleue à jabot dentelle, pas avec cette collection de clichés des noirs de cinéma, pas avec des clins d’œil à Trinita.

Il est intéressant de comparer ce film à celui réalisé par Steven Spielberg, Amistad (1997). Spielberg prend une histoire, celle des esclaves révoltés du navire négrier l'Amistad, qui va contribuer à éveiller les consciences par rapport à l'esclavage et le processus judiciaire qui va amener la reconnaissances de droits. Son film a des moments très violents autrement violents que ceux de Tarantino. Mais le film prend en compte 200 ans d'histoire, la guerre de sécession, les mouvement d'émancipation, des droits civiques, un long chemin traversé par les lynchages ou le KKK, un chemin qui n'est pas achevé mais qui mène à Barack Obama ou Condoleezza Rice (quoi que l'on puisse penser par ailleurs de ces personnes). Sous leurs histoires simples, certains westerns italiens savaient parler de leur époque et de leur pays. De quoi nous parle le film de Tarantino mis à part des fantasmes de son auteur sur le sujet ?

Symboliquement, encore, le réalisateur s'est donné un petit rôle. Il est un convoyeur d'esclaves qui mène Django à la mine. C'est un personnage frustre, bedonnant, bouffi, qui ne comprend rien à ce qui se passe et fini par « éclater » à la dynamite. Autoportrait involontaire ? A rapprocher perfidement de la dernière réplique d'Inglorious basterds : « Je crois que je viens de réaliser mon chef d’œuvre ». Pour le western, on est loin du compte.

Photographie : © The Weinstein Company

A lire également Sur la route du cinéma, Il a osé, et sur Nightswimming

01:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : quentin tarantino | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2013

Du western (point de presse)

Chère Stéphanie Belpêche,

Vous avez écrit il y a quelques jours un court article «Le western, un miroir de la société américaine » pour le Journal du Dimanche, sans doute à l'occasion, comme nombre de vos collègues, de la sortie du Django unchained de Quentin Tarantino. Las, votre texte accumule en quelques lignes nombre d'inexactitudes, d'approximations et de clichés tenaces autour de mon genre fétiche, au point que si j'avais eu le journal papier entre les mains, je l'eus déchiré rageusement à coup de dents avant d'en piétiner les restes façon danse des sioux. J'aurais pu tout simplement répondre sur le site, mais il faut s'inscrire alors non. Je préfère le faire de chez moi, bien au chaud dans les colonnes d'Inisfree.

Le cow-boy et le journaliste (Allégorie)

The man who shot Liberty Valance (1962 - John Ford)

Vous commencez par parler d'un âge d'or que vous situez de 1930 à 1960. Estimation au doigt mouillé. Le western est né quasiment avec le cinéma et son premier âge d'or se situe au temps du muet. Belle époque des deux bobines, de Cheyenne Harry, Tom Mix, Broncho Billy, Buck Jones... je sais que ça fait loin, mais quand même. Les années trente sont elles une époque de déclin suite à l'échec de The big trail (La piste des géants – 1930) de Raoul Walsh. Le genre ne se remet en selle (pouf, pouf) qu'à la fin de la décennie avec une poignée de chefs d’œuvre signés John Ford, Fritz Lang ou Henry King. Mais ce n'est pas tout à fait gagné, la guerre met le genre en veilleuse et c'est de 1946 à 1959 que se situe le véritable âge d'or du genre, soyons précis. Et puisque le prétexte c'est Tarantino, pourquoi ne pas mentionner l'âge d'or du western italien, de 1965 à 1970 ?

A vrai dire c'est la suite de votre phrase qui m'a fait bondir quand vous citez comme grands noms du genre « John Ford, John Sturges et Howard Hawks ». Comment peut on placer entre les deux maîtres le nom de Sturges ? Le mettre sur le même plan en négligeant Vidor, Wellman, Boetticher, Peckinpah, Mann ou Walsh ? Certes, Sturges a fait quelques westerns intéressants dans les années 50, mais nombre de spécialistes en ont fait de bien meilleurs et de plus originaux. En vérité je soupçonne que sa présence sent la fiche toute faite basée sur le souvenir vivace (et le succès) de The magnificent seven (Les sept mercenaires – 1960 tiens). C'est pourtant ce film qui sonne le glas du western classique, le réduisant à des archétypes (autrement redoutables que ceux que vous mentionnez) utilisés comme véhicules pour stars masculines à l'ego hypertrophié. Sturges ! Pourquoi pas Ralph Nelson !

Nous avons ensuite droit au couplet sur le «manichéisme et leurs personnages stéréotypés, voire racistes» à propos de ce western classique, suivi du refrain «Quant aux femmes, elles étaient instrumentalisées ». Clichés à deux roupies.

Certes, les femmes ont souvent été réduites à des rôles de faire-valoir, de potiches utilisées pour les intrigues sentimentales imposée souvent par les studios (demandez à Sturges!) qui les jugeaient indispensables à leur public. C'est pourtant négliger nombre de superbes compositions, et bien avant la Vienna de Joan Crawford. Je pourrais faire une jolie liste, je me contenterais de vous conseiller les héroïnes de Westward the women (Convoi de femmes – 1950) de William Wellman. C'est aussi négliger, un défaut bien de notre époque, le contexte sociologique de l'époque où ces films ont été fait (L'Amérique des années 40/50) comme celui de la temporalité des films (le XIXe siècle dans l'Ouest américain). On pourra toujours trouver des exceptions, mais les femmes n'avaient alors ni les droits ni la position sociale qu'elles ont aujourd'hui. Et je suis certain que les femmes de pionniers ou de militaires filmées par Ford sont plus réalistes, plus humaines aussi, que Sharon Stone ou Penelope Cruz maniant le pistolet, la chemise échancrée, qui ne sont que purs fantasmes (Que je sais savourer à l'occasion). Cette remarque est valable pour les minorités, visibles ou non, pour les indiens et les ratons laveurs. Ce n'est pas en réécrivant l'histoire pour des préoccupations finalement mercantiles (séduire tel ou tel public) que l'on fera de meilleurs films, ni que l'on fera avancer la cause de tel ou telle.

Dis donc cow-boy, tu chercherais pas à nous instrumentaliser du haut de ton canasson ?

Westward the women (1950 - William Wellman)

Le mythe du cow-boy invincible est tout aussi facile à nuancer. Une large partie des grands westerns ont des héros complexes, en proie au doute, à la peur, aux failles intérieures, aux mauvais côtés. Ce sont des personnages riches qui permettent des plongées passionnantes dans l'âme humaine. Vous les citez d'ailleurs et c'est une bien mauvaise pioche pour étayer vos allégations. Wayne, John Wayne lui même qui fut c'est vrai, souvent, le héros 100 % américain, a été le capitaine vieillissant de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949) de John Ford (ce « grand classique stéréotypé », laissez moi m'étrangler), Ethan Edwards le soldat errant et raciste traquant sa nièce enlevée par les comanches dans The searchers (La prisonnière du désert – 1956), toujours de Ford, le shérif trop sûr de lui de Rio Bravo (1959) de Howard Hawks dont une lecture attentive contredit les visions trop rapides. Raciste son Ethan Edwards ? Bien sûr, c'est même le sujet du film. Comment la haine détruit de l'intérieur et comment on peut la combattre et accepter l'autre. Récemment un documentaire, très intéressant sur certains points, Reel Injun (2010) de Neil Diamond, pratiquait le même amalgame. Il illustrait le racisme du western par un extrait du film de Ford. Le problème est que le regard du réalisateur à ce moment était une condamnation de l'action de son héros. En ne le disant pas, Diamond est, au mieux léger sur ses sources, au pire malhonnête. Et c'est d'autant plus idiot qu'il ne manque pas de westerns authentiquement racistes. Mais, et cela nous ramène à Tarantino, c'est sans doute plus valorisant de s'en prendre à Ford.

Je relève au passage que comme exemple des « héros conventionnels », vous mêlez Clint Eastwood à Wayne, Stewart et Cooper (vous devriez lire Politique des acteurs de Luc Moullet), alors qu'Eastwood est justement celui qui a créé un type de héros particulièrement non conventionnel pour ses westerns avec Sergio Leone. Au passage, Broken arrow (La flèche brisée – 1950) que vous citez en contre-exemple a pour vedette... James Stewart.

A vrai dire, le fond du problème, c'est que vous ne prenez pas en compte, comme tant d'autres, le travail du temps. Le western a été ce que vous dénoncez, c'est vrai et on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas intéressant. Parce ce que la plupart des grands westerns, classiques et perles rares, sont tous (ou presque) des films qui ont par leur sensibilité, leur intelligence, leur poésie, leur talent, leur courage, dépassé les clichés du genre. Du coup ils ont passé ce test impitoyable du temps et ils l'ont réussi parce qu'ils ont su faire vivre des personnages vrais, ce qui leur permet de nous parler encore aujourd'hui, peut être même mieux qu'hier. Pas du Vietnam, pas des méchants indiens, de l'écologie, de ceci ou de cela, mais des hommes et des femmes, de leurs convictions, leurs espoirs, leurs amours, leurs combats, leurs défauts. Ces films ont toujours des lumières à nous révéler. Pour les voir, il suffit de savoir accepter les œuvre telles qu'elles ont été faites. Et les clichés que l'on continue à mettre en avant et qui, vous l'avez compris, m'agacent, ont été véhiculés surtout par des productions aujourd’hui presque toutes oubliées, au mieux folkloriques. Et les années ont aussi montré qu'il ne suffisait pas de reverser les clichés pour faire de bons films, ni même des films plus justes. La majorité des westerns dits « progressistes » des années 60/70 sont médiocres, ils n'ont plus rien à nous offrir. Il me semble qu'il y a plus de vérité et de sensibilité dans le court monologue de Van Helfin où il raconte la mort de sa femme indienne dans un massacre perpétré par la cavalerie, dans le superbe Tomahawk (1951) de George Sherman, que dans les deux heures du lourdingue Little Big Man (1970) d'Arthur Penn. Question de goût et question de cinéma.

Voilà, Visage Pâle a écrit et sa plume est droite. Il me reste à m'excuser de vous prendre ainsi à partie, vous que je ne connais pas et qui ne me connaissez pas. J'ai saisi l'occasion de votre article mais j'en ai lu bien d'autres, trop, autour du cirque médiatique du moment. Le western mérite mieux. Et je me sens plus détendu.

Cordialement.

Photographies : http://www.cinema.de/ et Not coming at the theater near you.

20:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : polémique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/01/2013

Coup d'oeil

Catherine Deneuve pour une fois derrière la caméra sur le tournage de Répulsion (1966) de Roman Polanski. Source Pictures

20:08 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve, roman polanski | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/01/2013

Questionnaire du miroir (partie 2)

Suite du questionnaire de Cinématique, dit questionnaire du Miroir. Ludovic compile les différents liens, vous pouvez aller voir, outre ses réponses, celles de Fred, de L. dans la troisième chambre, et du bon Dr Orlof. En attendant les autres...

13) Quel regard-caméra vous a le plus touché ?

14) quelle séquence en caméra subjective vous a le plus marqué ?

Le débarquement dans Saving private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan – 1998) de Steven Spielberg.

15) Existe-t-il un remake que vous appréciez ?

Three godfathers (Le fils du désert – 1948) de John Ford, troisième version de Three marked men. Et puis The thing (1982) de John Carpenter remake du film de Christian Niby parce que quand même.

16) Un que vous détestez ?

A peu près tous les autres.

17) Quelle est votre image ou séquence favorite parmi celles faisant allusion, au sein d’un film, à un autre film ?

Il y en a pas mal mais, pour sa complexité et ses différents niveaux de lecture, l'utilisation de The quiet man (L'homme tranquille – 1952) de John Ford par Steven Spielberg dans E.T. (1982).

18) Citez votre scène préférée parmi celles utilisant un miroir.

Celle où il faut décrypter le reflet.

19) Avez-vous le souvenir d'une apparition involontaire de l'équipe de tournage à l'image ?

Sur une voiture du Bird (1988) de Clint Eastwood. Mais c'est terrible parce que quand on a pris le coup, on en voit partout.

20) Quelle est votre préférence parmi les actrices/acteurs ayant joué plusieurs rôles dans le même film ?

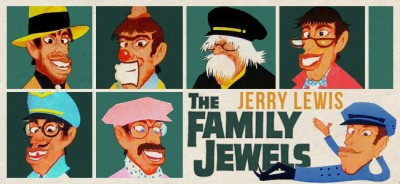

Jerry Lewis dans Dr Jerry and Mister Love (1963) et The family jewels (Les tontons farceurs - 1965). Geneviève Bujold jouant la mère et la fille dans Obsession (1976) de Brian De Palma.

21) Quel est pour vous le meilleur interprète d’un personnage traité à plusieurs reprises dans l'histoire du cinéma ?

James Coburn et Kris Kristofferson dans le couple Pat Garrett et Billy the Kid pour Sam Peckinpah en 1973. Il y a par ailleurs une bien belle scène avec un miroir là-dedans.

22) Parmi les cinéastes ayant fait l’acteur chez les autres, qui mérite d'être retenu ?

Truffaut chez Spielberg, Welles chez Petroni et Rohmer chez Rosette.

23) Quelle apparition d’un réalisateur dans son propre film vous semble la plus mémorable ?

Si l'on s'en tient à la notion « d'apparition », j'ai récemment beaucoup ri à la prestation de Claude Chabrol en barman dans Marie-Chantal contre Dr Kha (1965).

24) Quel est à vos yeux le plus grand film sur le cinéma ?

Sur le travail de cinéma, La nuit américaine (1973) de François Truffaut sans l’ombre d'une hésitation. Le cinéma règne.

Photographies : sources Tepepa, Mirrors and Co, Wild Side, Alt Screen, Brigitte Lacombe.

12:03 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinématique, cinéphilie, questionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2013

Questionnaire du miroir (partie 1)

Rien de tel qu'un bon questionnaire pour commencer l'année. Ceux de Ludovic, sur Cinématique, sont toujours remarquables. Après l'érotisme et la mort, il nous propose le questionnaire du Miroir, miroir qu'il nous tend et dans lequel je me plonge avec délice.

1) Avez-vous déjà accroché chez vous une affiche de film ?

Depuis les posters d'acteurs de western du mensuel de Lucky Luke vers 1975, j'ai toujours du cinéma sur mes murs, affiches photographies, découpages, posters et cartes postales. J'ai très longtemps eu l'affiche de Raiders of the lost ark (Les aventuriers de l'arche perdue - 1981) au dessus de mon lit, puis un système qui me permettait de changer régulièrement près de mon bureau. Sans être collectionneur j'ai pas mal de choses. Depuis que je suis installé en famille, ça s'est réduit (concessions, concessions). J'ai une jolie affiche de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939) de John Ford dans mon salon et ma dernière acquisition est celle de Carovana di canzoni (1955) de Sergio Corbucci.

2) Quelle affiche, placardée à l'intérieur d'un film, préférez-vous ?

Même si elle est là de façon tout à fait artificielle, j'adore celle de Hatari (1962) de Howard Hawks dans Le mépris (1963) de JLG. Jolie coïncidence sur cette question, je suis en train d'amasser du matériel pour une nouvelle série sur ce thème.

3) Avez-vous une salle de cinéma régulière ?

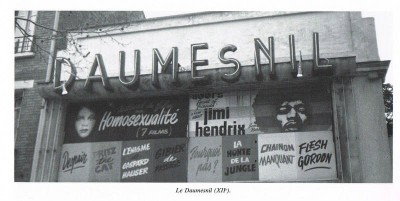

Les cinémas de mon enfance : à Paris, le Daumesnil et l'Athéna, à Poix de Picardie, Le Trianon. A Nice, La cinémathèque et le Mercury, place Garibaldi. Grand merci à Philippe Célérier du blog Ciné-façades.

4) Quelle salle de cinéma, présente dans un film, préférez-vous ?

Celle du film Les sièges de l'Alcazar (1989) de Luc Moullet qui m'a beaucoup fait penser au Daumesnil. Recemment, la salle de Messiah of evil (1973) de où une fille se fait dévorer par les spectateurs.

5) Avez-vous un souvenir marquant dans une salle de cinéma, n’ayant pas de rapport avec le film projeté ?

Des souvenirs sentimentaux.

6) Avez-vous déjà assisté à un tournage ?

Le premier tournage conséquent auquel j'ai assisté, c'était celui de Joyeuses Pâques (1984) de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. Bébel et l’équipe étaient venus faire des cascades dans mon quartier niçois, quasiment sous nos fenêtres près de la place du Pin (photographie) et de la place Garibaldi. Le déploiement était impressionnant, vraiment un tournage comme on rêve que cela doit être. Nous étions en vacances et nous avions passé la journée à traîner sur le tournage. Je me souviens que Belmondo était très disponible, assaillis par ses fans, toujours souriant et distribuant des autographes. Ma soeur en avait eu un puis elle y était retournée pour ma mère. J'avais pris quelques diapos, presque toutes floues. Je n'ai jamais vu le film.

7) Qu’avez-vous filmé dont vous soyez le plus satisfait ?

Ma fille, ma compagne, et maintenant mon fils dans des petits films en super 8.

8) Avez-vous une anecdote véridique à nous conter, vous mettant en scène avec une personnalité du cinéma ?

J'ai un souvenir toilettes comme le bon Dr Orlof et j'aurais bien aimé être parfumeur pour passer quelques heures avec Deneuve. Organisant une modeste manifestation, j'ai reçu quelques personnalités (je n'aime pas trop le mot mais je fais avec) bien que cela m'angoisse à chaque fois. A chacune sont liés des souvenirs : Paul Vecchiali, Jan Peters, Rosette, Gérard Courant, Judith Cahen, Paul Carpita venu avec sa femme, Benoît Forgeard, et puis sans doute le plus marquant, Jean Rollin, très fatigué qui avait retrouvé toute son énergie lors du débat et nous avait donné une belle leçon de cinéma et de ténacité.

9) Quelle personnalité du cinéma aimeriez-vous rencontrer pour nourrir une telle anecdote ?

Je passerais bien quelques heures avec Steven Spielberg ce qui ne surprendra personne.

10) Quel est le personnage cinématographique le plus proche de ce que vous êtes, ou de ce que vous avez été ?

Albert Jeanjean, le héros de Dieu seul me voit (1996) est sans doute le plus proche. J'ai (toujours) plus de cheveux.

11) Avez-vous une quelconque ressemblance physique avec une actrice ou un acteur ?

Je ne crois pas.

12) Apparaissez-vous réellement dans un film ?

Avoir croisé la route de Gérard Courant me permet de répondre positivement. J'ai donc été Cinématoné et J’apparais dans deux carnets filmés dont un en compagnie du bon Dr Orlof où nous passons devant la façade du Mercury.

A suivre...

Photographies : Collection personnelle, Le Soir, Les cinémas de paris 1945-1995 de Valérie Champion et Bertrand Lemoine, Le Courrier Picard, IMCB, Why Not Productions.

07:19 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinématique, questionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/01/2013

La lectrice

Lina Romay dans Célestine, bonne à tout faire (1974) - Photographie Artus Films

06:56 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lina romay, jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2013

Franco, ligne claire

Célestine, la mutine, viens ici que je te lutine. Que voilà un film hautement réjouissant. Le titre le plus surprenant de la collection et selon ses exégètes, atypique du réalisateur. Avec son titre de porno français de la belle époque (les années 70), son château façon Moulinsart, troublante ressemblance, et ses dialogues parfois un rien vulgaires, Célestine, bonne à tout faire, lointainement inspirée de la femme de chambre d'Octave Mirbeau, se rapproche des comédies polissonnes à l'italienne de la même époque. Ce sont les mêmes musiques sautillantes et agaçantes, et Lina Romay en donnant un peu plus qu'Edwige Fenech, mais avec la même santé, la même fougue, la même joie d'un corps libre, la même sensualité brisant d'un éclat de rire ou d'un mouvement de sein convenances et morale.

Lina Romay, il faut déjà dire que Franco rend avec ce film un hommage à sa beauté comme à son esprit. Il la filme sous toutes les coutures et en fait le moteur comme le centre de l'action. Elle est la femme totale, l'origine du monde et, dans une jolie envolée, Célestine déclare vouloir l'embrasser tout entier, ce monde, pour lui faire l'amour. Quelle abnégation ! Officiant dans une maison de passe 1900, elle en est chassée, les fesses à l'air, par une descente de police (avec Jean-Pierre Bouyxou en inspecteur). Elle trouve refuge dans la propriété des Bringuette. Là , après avoir mis dans tous leurs états le jardinier et le majordome, elle se fait engager par la famille constituée d'une belle collection de coincé de la fesse. Célestine va alors exercer ses talents sur chacun et chacune, rétablissant paix et harmonie d'une fesse ferme. On peut dire à ce point que Célestine est une version décomplexée, joyeusement libertaire, du visiteur de Teorema (Théorème, 1968) de Pier Paolo Pasolini. Et qu'il me soit permis d'écrire que malgré toute mon admiration pour le poète transalpin, je préfère le miracle opéré sur le grand-père joué par Howard Vernon (déchaîné) à l'élévation de la servante jouée par Laura Betti, les formes de Lina Romay aux yeux de Terence Stamp.

Si la mise en scène de Franco a ses défauts habituels (Zoom ici, zoom par là), et s'il est vrai qu'il délaisse ici ses expérimentations de cadres et de couleurs qui se prêteraient sans doute mal à cette histoire, elle compense par la construction théâtrale du récit, la vitalité de la comédie et le plaisir de diriger des acteurs complices au sein d'un burlesque assumé. Ils s'en donnent à cœur joie, arrivant à nous communiquer cette joie. Le sommet est atteint lors d'une cérémonie religieuse que l'on devine improvisée dans la bonne humeur et où Célestine et le majordome rivalisent de vigoureux « Amen ! » masquant mal leur fou rire. La caméra de Franco virevolte et, cette fois, est en phase avec l'agitation générale. Les portes claquent, les répliques fusent, on saute sur les lits, on se planque dans les placards, on se chevauche avec fougue, la vie et le mouvement irriguent la vieille demeure et ses habitants. Célestine, avec un peu d'aide d'une brave copine, met la paix dans les ménages et entre les classes. Dans sa règle du jeu, tout le monde y trouve son compte.

De nombreux commentateurs reprochent à ce film sa légèreté, mais je dis que c'est là qu'il trouve sa force. Célestine n'a pas besoin des discours alambiqués des aristocrates de Plaisir à trois ou de La comtesse perverse, elle parle direct et agit. Franco fait peut être bien passer ici mieux qu'ailleurs sa philosophie de la vie et j'en veut pour preuve ce plan final magnifique, gros plan sur le visage de Célestine quittant le château, son devoir accompli. La bouche de l'actrice frémit, ses yeux hésitent un instant, on sent comme un sanglot retenu. Elle est magnifique. Puis elle part. Éclat de gravité au sein de la comédie qui en dit tout l'enjeu. Et puis comme un pied de nez, elle traverse le parc sur cette fichue musique.

Photographies source La Marseillaise

A lire sur Ecran Bis

07:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2013

Les joies du bain : jeux dangereux

Indispensable pour cette semaine Franco, une petite scène de baignoire coquine. Tiré de Plaisir à trois, Alice Arno rejoint la timide Tania Busselier "Ça ne vous dérange pas si je prends mon bain avec vous ?". Mais comment donc, faites comme chez vous. Le piège va se refermer, mais sur laquelle de ces deux naïades sadiennes ? Photographie Artus Films.

06:57 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/01/2013

Le sadisme par l'exemple

Plaisir à trois est tourné au même moment que La comtesse perverse en 1974 avec quasiment la même équipe. Mêmes acteurs principaux, production de Robert de Nesle, Gérard Kikoïne au montage, Gérard Brissaud à la photographie, Michel Condo au son, Jesús Franco se réservant les scénarios, aidé pour les dialogues de ce film par Alain Petit qui alterne clichés crus dans les scènes de sexe et jolies variations sur la philosophie sadienne dans les scènes de repas. On retrouve une grande et belle demeure isolée, un coupe adepte du Divin Marquis, une proie innocente après un coup d'essai, un sous sol inquiétant aux éclairages psychédéliques et un mélange détonnant d'érotisme et d'étrange. Versant cinéphile, le scénario mêle des éléments venus de chez Hitchcock et Clouzot via Boileau-Narcejac (Machination, psychiatrie dispositifs voyeuristes) à des réminiscences classiques de House of Wax (L'homme au masque de cire – 1953) d'André de Toth et de Il Mulino delle donne di pietra (Le moulin des supplices - 1960) de Giorgio Ferroni. Au jeu des correspondances, même s'il est peu probable que Brian De Palma ait vu ce film, le dispositif central de Plaisir à trois est étonnamment proche de celui de Body double (1984). Je n'en dit pas plus.

Alice Arno campe donc avec sa féminine assurance la belle Martine Bressac qui sort de clinique psychiatrique après avoir émasculé un amant, geste malheureux. Considérée guérie mais fragile, elle retrouve son époux attentionné, Charles, joué par un Robert Wood plutôt bien cette fois même si sa garde robe ne s'arrange pas. Et le couple de renouer avec ses jeux à base de soumission, fouets et tout l'attirail. Charles propose d'assouvir leurs pulsions en séduisant l'innocente Cécile que campe avec ardeur Tania Busselier. Une trame simple mais ouverte à tous les possibles, surtout pour l'esprit audacieux de Franco.

A ce trio de base s'ajoute quelques magnifiques personnages déviants : Howard Vernon en chauffeur stylé et dévoué (un peu en retrait cette fois, Vernon), l'incroyable Alfred Baillou en Malou, jardinier nain et bossu, étrange faune jouant de la flûte assis dans les arbres, pure créature poétique en adoration devant sa maîtresse, et puis Lina Romay dans un personnage complètement barré, Adèle, une protégée de Martine simple d'esprit qui ne s'exprime que par petits grognements et soupirs. Adèle a sa robe et ses bas filés qui tiennent par des ficelles, elle est le pendant de Malou et partage les jeux et les extases du couple, y compris les morsures du fouets de sa maîtresse. Franco laisse intelligemment de larges zones d'ombre sur Adèle et offre à sa muse un rôle magnifique dont Romay s’acquitte avec talent.

Le film, moins connu, surprend et séduit par son homogénéité et sa beauté formelle. La photographie est particulièrement soignée, jouant sur les teintes chaudes et les ambiances d'intérieur sophistiquées (filtres rouges, compositions orangées, jeu sur les couleurs primaires, vives). Par contraste, les extérieurs sont illuminés de soleil et le jardin des délices de la villa fait pendant au sous-sol angoissant où Martine se livre à sa créativité macabre. Le plus remarquable est la mise en scène des jeux sadiens, en particulier la scène où le couple, assisté par Adèle, observe Cécile se caressant seule dans sa chambre depuis une maison voisine. La température monte et la scène s'intensifie en mettant en jeu voyeurisme, sadisme, soumission et rapports dominants-dominés. Sur une musique un peu étrange, c'est un morceau de bravoure à la progression et au montage virtuose. Par la suite, Franco organise avec beaucoup de soin les variations sur ces rapports (la longue scène de jeu où chacun tour à tour doit se soumettre aux caprices des autres, toutes ces scènes où il y a toujours quelqu'un pour regarder ce que font les autres) et se plaît à les bouleverser jusqu'au final...

Pour la bonne bouche, on gardera les tenues très années 70, les couleurs excentriques, les voiles transparents pour les femmes, les chemises échancrées pour Robert. Et l'on sera indulgent pour quelques défauts habituels, quelques coups de zoom, quelques mises au point hasardeuses et cette difficulté que Franco a de lâcher sa caméra qui l'amène à faire parfois durer certains plans un peu plus longtemps que nécessaire.

Photographies : capture DVD Artus

06:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/01/2013

Le plus joli des gibiers

Dans La comtesse perverse (1974), le comte Zaroff se nomme Ivana qui est jouée par Alice Arno. Elle entretient la tradition en habitant une vaste et étrange demeure sur une île isolée où elle organise la chasse au plus dangereux gibier du monde. Elle aussi expose ses trophées dans son salon et chasse à l'arc. Pour pimenter la sauce, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'issue de la chasse, le gibier est proprement rôti puis dégusté « à la plancha ». A vrai dire, il y a aussi un comte Zaroff qui s'appelle Rador et est un époux dévoué joué avec délectation par Howard Vernon, et c'est lui qui officie aux cuisines. Comme nous sommes chez Franco, la proie est lâchée nue dans l'île et la comtesse la poursuit dans le même tout simple appareil.

La vision d'Alice Arno, arc en bandoulière et vêtue d'un simple médaillon entre ses seins généreux, coursant Lina Romay ne portant qu'une paire d'espadrilles, fait partie des incontournables du maître. Et chez Franco, le plaisir de revisiter ses classiques passe par rendre clairement explicite tout ce qui était implicite dans la version de 1932 signée Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, c'est à dire la dimension sexuelle tendance sadique du récit. La chasse excite le couple aristocratique et avant Thanatos, place à Éros. Comte et comtesse se livrent à des jeux à trois avec leurs victimes désignées et plus ou moins consentantes. Et puis avec un réjouissant humour noir, l'on fera déguster à la nouvelle proie une tranche (superbes côtes de bœuf saignantes à point) de celle qui l'a précédée.

Le film est bien construit, s'ouvrant sur l'évasion de Carole recueillie terrorisée par un couple (Robert Wood, maillon faible un peu absent, et Tania Busselier impeccable) qu'elle ignore être les pourvoyeurs des Zaroff en chair fraîche. Flashback explicatif et retour à la case départ pour la pauvre Carole. Puis passage de relais à l'innocente Sylvia, jouée avec une authentique ingénuité par Lina Romay, somptueuse, filmée très nature mais dont le rôle est peu développé. Seconde chasse qui ne s'achèvera pas comme prévu.

La comtesse perverse est un terrain de choix pour Franco qui greffe sur la trame classique son réjouissant mauvais esprit et son érotisme cette fois complètement débridé, époque oblige, qui éclate en images fortes et en dialogues à double sens, savoureux. Plans vertigineux de l’étrange demeure (El Xanadu due à l’architecte Ricardo Bofill) avec cet escalier raide que l'on monte, intérieur rouge sang avec cet escalier en zig-zag que l'on descend, ambiance surréaliste du repas, longs plans de Lina Romay vêtue d'une robe légère à la proue d'une barque, Alice et son arc, la traque dans les hautes herbes. Pourtant, le film déçoit un peu car la mise en scène est irrégulière. L'arrivée sur l'île de Carole est interminable, comme la scène de triolisme avec gros plan sur les fesses d'Howard Vernon (Est-ce bien lui ?). Elle manque de véritable intensité et s'étale complaisamment, inférieure à celle de Plaisir à trois. La chasse en elle-même s'en tient à son idée visuelle mais n'offre aucun développement. Passé l'effet de surprise et l'admiration des courbes des comédiennes, on s'ennuie vite. Franco ne traite pas l’action en elle même, ce qui peut être volontaire, mais du coup on ne frémit guère pour la belle héroïne. Et surtout, le retournement final, outre la piètre prestation de Robert Wood, arrive comme un cheveux sur la soupe, sans (presque) aucune préparation. Peut être conscient du problème, Franco donne le mot de la fin à Vernon pour une réplique... aux petits oignons et termine son film plaisant quand même par un pied de nez.

Photographie ARTE avec article d'Olivier Père

06:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |