« 2006-07 | Page d'accueil

| 2006-09 »

31/08/2006

So long

11:35 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, acteur, glenn ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2006

Franco Nero

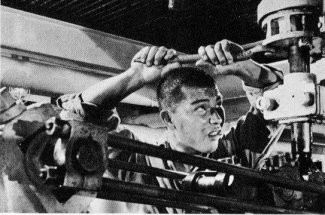

Parmi les figures emblématiques du western italien, on pourrait écrire que si Clint Eastwood personnifie l'impassibilité ironique, Giuliano Gemma la décontraction athlétique et Tomas Milian l'exubérance exotique; alors Franco Nero a trouvé une voie originale en incarnant une certaine dureté obsessionnelle. Dur le regard à l'éclat métallique et bleu profond des yeux, un regard implacable mais si lointain en même temps, comme hors du monde. Dur le visage carré à la beauté classique d'un héros de l'antiquité, les traits presque figés et en même temps ce sentiment qui passe d'un feu intérieur. Dure l'allure du corps ramassé et engoncé dans des vêtements rigides comme une carapace : le manteau noir de Django, la veste en cuir de Sullivan dans Texas addio, le lourd gilet de peau dans Le temps du massacre, les caches-poussière du mercenaire et de Kéoma. Dure enfin la voix, qui ne s'élève presque jamais mais impose avec force : « L'important est que vous allez mourir » murmure-t'il à ses adversaires dans la première scène de Django. La voix du destin.

Dans les quelques personnages qui ont forgé la légende de Franco Nero, né Francesco Sparanero le 23 novembre 1941 du côté de Parme, cette dureté est le signe extérieur d'une obsession violente qui dévore le personnage et le mène aux frontières de la douleur et de la mort. Cette obsession prend une forme que je n'hésite pas à qualifier de pathologique : Dans Django de Sergio Corbucci , son désir de venger sa femme l'amènera à jouer de façon irraisonnée avec le major Jackson et à massacrer à la mitrailleuse sa bande dans une scène à la violence surréaliste. Plus tard, cette idée fixe sera momentanément supplantée par celle de toucher sa part du butin ravi avec les mexicains et, buté, il élaborera une combine sophistiquée pour récupérer l'or, risquant tout, sa vie et sa vengeance y compris, pour le conserver. On retrouve cette obsession maladive de l'argent sur un mode plus humoristique dans Le Mercenaire également de Corbucci où Kowalski négocie ses services en pleine bataille, sous les balles et la canonnade. Dans Texas Addio de Ferdinando Baldi, le désir de Sullivan de venger son père se double d'une solide obsession de ramener vivant le criminel pour le faire juger, intention louable mais qui l'amènera néanmoins à tuer ceux qui cherchent à l'en empêcher par paquet de douze. Si Kéoma est un personnage plus complexe, sa quête existentielle prend elle aussi un tour monomaniaque qui l'amène à défier Caldwell, tyran local, et à s'opposer de façon intransigeante à ses hommes comme à ses demi-frères et à la population terrorisée.

Ces obsessions sont la matière qui fait les grands héros. On la retrouve dans d'autres personnages incarnés par l'acteur comme Lancelot du Lac dans Camelot de Joshua Logan, Lancelot où le chevalier obsédé par l'honneur; et Don José dans une adaptation western de Carmen : L'homme, l'orgueil et la vengeance de Luigi Bazzoni, Don José ou l'obsession de l'amour. C'est également le cas dans plusieurs de ses compositions pour le cinéma politico-policier italien des années 70, que ce soit le policier « Cobra » Staziani dans Il Giorno del cobra d'Enzo G.Catellari, l'ingénieur Antonelli dans Il cittadino si ribella du même ou encore le dirigeant socialiste Mattéotti dans L'affaire Mattéotti de Florestano Vancini.

Et ce jusqu'au-boutisme a toujours un prix que les personnages de Franco Nero payent au prix fort : Django a les mains broyées, Mattéotti est assassiné, Kéoma est crucifié (!), Tom Corbett dans Le temps du massacre du sadique Lucio Fulci, est fouetté cruellement, Antonelli tabassé, dans Companeros ! de Sergio Corbucci, Peterson est enterré jusqu'au cou pour être piétiné par des chevaux (charmante coutume mexicaine), etc.

Ces multiples sévices semblent pourtant acceptés avec résignation par les personnages de Nero. Sans doute parce nombre d'entre eux ont déjà à voir avec l'au-delà. Django, aux frontières du fantastique, semble revenu d'entre les morts. Kéoma dialogue avec elle et lui impose même la garde de son « fils adoptif ». Sur un mode plus léger, Kowalski et Peterson aux nationalités lointaines pour le Mexique (Polonais et suédois) semblent des anges protecteurs pour les péones révolutionnaires incarnés par Tony Musante et Tomas Milian. On retrouve là encore une composante des grands héros de l'antiquité : Persée, Thésée ou Hercule, familiers des aller-retours avec les enfers.

Franco Nero en construction

Franco Nero par Michael Den Boer

Franco Nero chez Shobary's

Franco Nero en allemand

Franco Nero en allemand 2

Photographies: Syu-wa et imagesjournal

23:30 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Cinéma, acteur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/08/2006

Quatre minutes et vingt-trois secondes de bonheur

La révélation et la transfiguration d'Audrey Hepburn sur "How long have this been going on ?" dans Funny face de Stanley Donen. Quelque chose comme l'essence de l'esprit de la comédie musicale.

I could cry such chin tears

Where have I been all these years

A little while come on and tell me now

How long has this been going on?

07:35 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : stanley donen, audrey hepburn, comédie musicale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/08/2006

Cher Nanni...

Je me lance dans un nouveau blog un peu différent, je l'espère :

Cher Nanni... est un projet de film documentaire que je porte depuis plusieurs années autour de l'histoire des salles de cinéma de la ville de Nice. Écrit à la fin des années 90, j'ai essayé de le produire sans succès mais j'ai accumulé une masse assez importante de documents autour du sujet. Repérages, entretiens, vidéos, archives, tout un ensemble que j'ai envie de faire partager et d'enrichir éventuellement en m'appuyant sur les échanges qui font partie intégrante des blogs. Je pense également ajouter à ces documents des images et des sons venus des films évoqués par les différentes salles et que j'ai imaginé faire partie du documentaire, sous réserve des problèmes toujours complexe de gestion des droits. Un blog comme un film, pour donner une idée d'un film. J'ouvre donc mes cartons à compter du mois d'août et vous invite à passer faire un tour.

07:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/08/2006

Copinage rime avec hommage

14:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, blog, Jerry Lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/08/2006

Seconds couteaux

Jack Warden, c'était l'homme sûr de lui. Quarante cinq ans de carrière à travers le cinéma américain de Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemannn en 1953 à Bullworth de son ami Warren Beatty en 1998. Boxeur professionnel, videur, marin, parachutiste pendant la seconde guerre mondiale, il a la biographie type du dur à cuire vu par Hollywood. Et les seconds rôles pour Sidney Lumet, John Ford, Robert Wise, Hal Ashby, Woody Allen, Alan J. Pakula et l'ami Beatty qui lui apportera deux nominations à l'oscar pour Shampoo et le remake du Ciel peut attendre. Soldat, policier, président des USA, médecin, juré n°7, il est l'homme des certitudes, celui qui est l'ami du héros ou son antagoniste, celui qui le mettra en relief. Lui aussi fera beaucoup de télévision, lui non plus n'accédera pas au premiers rôles au cinéma. Et tout le monde connaît son visage. Il vient de disparaître à l'age de 85 ans.

Sources photographies :

Mako : Mako tribute (site trés complet sur l'acteur)

Warden : théage.com

Kirby : Gonemovies.com

23:05 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : acteur, Mako, Jack Warden, Bruno Kirby | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/08/2006

Pièce à convictions

Charles Tesson. Petit dictionnaire des idées reçues de la critique (Panic N°4)

Dans le numéro de mai de Positif, Paul Louis Thirard revient sur le fameux texte de Jacques Rivette à propos du non moins fameux travelling de Kapo, le film de Gillo Pontecorvo. A l'origine, une formule de Luc Moullet reprise et inversée par Jean Luc Godard (Le travelling est affaire de morale) puis illustrée par l'exemple par Jacques Rivette dans un article intitulé De l'abjection paru dans les Cahiers du Cinéma 120 (juin 1961). Plus tard Serge Daney dans le travelling de Kapo paru dans Trafic 4 (1992), fait du texte de Rivette un élément fondateur de sa cinéphilie. Ces textes, comme s'en amuse Tesson, sont toujours emblématiques d'une certaine idée de la mise en scène et occupent une place de premier ordre dans l'histoire de la critique de cinéma.

Rivette : Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’à mon plus profond mépris.(De larges extraits ICI)

Daney : Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage-là de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, « le travelling de Kapo » fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du « travelling de Kapo », je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager.(Le texte complet en pdf ICI)

Pontecorvo :

Daney avoue n'avoir pas vu le film et plus exactement estime qu'il lui suffit de l'avoir vu à travers les mots de Rivette. Bien que connaissant ce texte, j'ai toujours eu envie de le voir, Kapo, parce que j'aime me rendre compte par moi-même, que je m'exprime sur ce que je vois et que le sujet, moral, éthique, historique, artistique, cinématographique, me touche. Évidemment, après en avoir autant lu, j'aurais du me douter qu'il ne me serait pas possible de voir ce passage « normalement ». Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Daney s'il s'était décidé, mais je ne retrouve pas dans les images de Pontercorvo celles que me suggéraient les mots et la colère de Rivette. Le travelling est peu appuyé, tout comme la contre-plongée et je ne vois pas d'effet particulier sur la main. C'est ce que relève aussi Thirard à partir du livre d'entretien d'Irène Bignardi Mémorie estorte a uno smemorato : Vita di Gillo Pontecorvo. On peut aussi se dire que les figures cinématographiques ayant évolué depuis 1960, on ne peut voir ce travelling de la même façon qu'à l'époque.

Bien sûr, ce qui a cristallisé l'attaque de Rivette sur ce plan, c'est la dramatisation d'ensemble du film. Kapo est le premier film occidental (les polonais ont sortit en 1948 l'étonnant La dernière étape de Wanda Jakubowska, rescapée du camp d'Auschwitz, et tourné sur place dès 1947 avec d'autres survivantes) à aborder de front les camps nazis à travers une fiction. C'est l'histoire d'Édith, une jeune pianiste juive française (jouée par Susan Strasberg) qui est déportée avec ses parents à Auschwitz. Elle échappe à la mort en cachant son identité juive sous celle de Nicole, une « droit commun » française qui vient de décéder. Envoyée en camp de travail, avec le soutien de Térèse (Emmanuelle Riva), une résistante, elle remonte la pente et décide de tout faire pour survivre. Elle accepte de se prostituer avec les SS et devient Kapo, c'est à dire gardienne de ses co-détenues, dure et insensible. La rencontre avec un prisonnier russe (Laurent Terzieff) et l'exemple de Térèse l'amèneront à se sacrifier lors de la révolte du camp.

Le film s'appuie sur des ressorts dramatiques classiques voire quelque peu mélodramatiques lors de la dernière partie. Mais au-delà de l'anecdote, ce qui intéresse Pontecorvo, c'est d'abord le processus de déshumanisation qui fonde l'univers concentrationnaire et cette partie me semble bien traitée. Dans le contexte du film, le travelling arrive à un moment dramatiquement fort, celui du suicide de Térèse. Celle-ci incarne l'esprit de résistance durant toute la première partie et son parcours suit une courbe inverse de celui d'Édith-Nicole. Son renoncement du fait des privations et de l'épuisement est caractéristique de la façon dont le système brisait les âmes les plus fortes. Son suicide, même s'il peut être interprété comme un ultime sursaut de dignité, est un moment de profond désespoir. A quoi donc peut bien penser Pontecorvo lorsqu'il décide de filmer ainsi Emmanuelle Riva ? A faire un joli mouvement de style ? N'est-il préoccupé que d'esthétisme ? Je trouve l'explication un peu courte. Pontecorvo a été résistant, partisan communiste et il est juif. C'est un homme engagé qui s'exprime sur des questions qui lui sont proches et sensibles. Il est à un moment clef de son film. Il a choisi une actrice qui dégage physiquement l'idée de force morale. Le personnage de Térèse est une part de lui-même, un hommage sans doute aussi à ses camarades de combat. Je vois dans ce corps d'Emmanuelle Riva prise entre ces barbelés et ce ciel lourd l'expression de ses plus grandes terreurs. Non pas des terreurs abstraites d'artiste mais de celles qu'il avait pu, résistant clandestin, ressentir dans sa chair. La terreur d'être brisé moralement par le système qu'il combattait. Rivette n'a pas choisi ce plan au hasard ; il résume bien l'un des enjeux majeur du film mais nous n'y voyons pas la même chose.

On ne s'interroge que très rarement sur les images mentales d'un lecteur. Au cinéma, les images semblent être uniques, là devant nos yeux, et j'ai longtemps cru qu'elles ne pouvaient qu'être lues d'une seule façon. Mais à chaque discussion polémique, je me rends compte à quel point c'est faux. Rien n'est plus retors que l'image avec son hors champ, sa signification propre et celle qu'elle acquiert entre deux autres. On la lit avec son bagage, ses « dogmes portatifs », sa sensibilité, son sens moral, son expérience, son aveuglement amoureux, ses partis pris définitifs, ses convictions.

Plusieurs choses me gênent dans les textes de Rivette et de Daney. La première, c'est le vocabulaire : « abjection », « plus profond mépris », « point limite », « rien », « définitivement ». Au-delà de la violence des mots, une violence que je trouve toujours un peu artificielle pour parler de cinéma et d'art en général, il y a une volonté de fermeture, un énoncé catégorique qui clôt par avance toute discussion, l'expression d'un dogme, portatif ou non, que rien ne saurait remettre en question. Or l'Art (pour s'en tenir à ce sujet) a toujours progressé par la remise en cause des dogmes et une constante recherche sur les modes de représentation. Est-ce à dire pour autant que tous les modes de représentation se valent ? Bien sûr que non. Certains se fourvoient, certains s'égarent, d'autres mènent dans des impasses. Mais chaque direction prise ouvre des voies pour ceux qui suivent, en confirmation ou en réaction. En ce sens, Kapo a eu son importance comme l'ont eu à leur moment Nuit et Brouillard, la série Holocauste, Shoah ou La liste de Schindler. Pour approcher la synthèse chère à Rivette, j'ai besoin de ces différentes expressions : Pontecorvo et Resnais, Benigni et Munk, Lanzmann et Spielberg, Chaplin et Jakubowska, Cavani et Lubitch. Et comme l'écrit Thirard, la grille de lecture pour ces différentes expressions n'est pas la même, dépendant du temps, du lieu et des préoccupations intimes de chacun.

La seconde chose, c'est cette notion de mépris. Il y a là un glissement pour moi insupportable de l'oeuvre à l'homme. Pontecorvo n'a certainement pas le profil abject. Il n'est ni Céline, ni Riefenstahl, ni même Autant-Lara. En 1965 il réalise un film qui fera date sur la guerre d'Algérie : La bataille d'Alger. En 68, ce sera Queimada, parabole sur le colonialisme avec Marlon Brando et en 1980, Ogro sur le franquisme avec Gian Maria Volonte. Pontecorvo est un homme en prise avec quelques unes des grandes questions de son temps, comme le sont ses acteurs, Emmanuelle Riva, égérie de Resnais la même année pour Hiroshima mon amour, Susan Strasberg et Laurent Terzieff, comme l'est aussi son scénariste Franco Solinas, l'un des plus remarquables auteurs italiens à qui l'on doit, outre ses collaborations avec Pontecorvo, les scénarios de Quien sabe de Damiano Damiani, Le Mercenaire de Sergio Corbucci, Tepepa de Giulio Petroni et Colorado de Sergio Sollima, autant de westerns aux implications politiques, paraboles tiers-mondistes (on pourrait dire aujourd'hui alter-mondialistes) alliant cinéma populaire et réflexion engagée. Solinas qui écrira aussi Salvatore Giuliano pour Francesco Rosi, État de siège pour Costa Gavras et Monsieur Klein pour Joseph Losey. Si l'on parle d'abjection et de mépris ici, quels mots utiliser pour, disons La grande vadrouille ou La grande évasion et leurs visions ludiques, films inoffensifs d'apparence mais qui ont conditionné à grande échelle une image de l'occupation ou des camps allemands ?

Ce que je peux comprendre, c'est que l'on ait du mal à s'imaginer réunir une équipe, installer caméra et projecteurs, faire reconstruire barbelés et miradors et demander à des figurants et des acteurs de « jouer » une scène de camp. J'ai plus de mal à admettre que l'on préjuge de la légèreté, de l'absence de « crainte et tremblement » de la part de ceux qui trouvent le courage de le faire. J'ai toujours retenu un entretien avec Jean-Luc Godard paru dans un spécial Cannes du Matin en 1980. A une question sur ses projets, il évoquait un film sur les camps et disait y renoncer parce qu'il lui faudrait des figurants de 40 kg. C'est une manière d'aveu, Godard ne s'imaginait pas aux prises avec ces problèmes concrets de mise en scène, je dirais de façon physique. Attitude honnête et respectable et qui le serait d'autant plus s'il ne regrettait pas dans les Histoire(s) du cinéma que le septième art n'ait pas filmé les camps tout en se souvenant, ailleurs dans un entretien à l'Humanité, que Chaplin l'avait fait dès 1940 (comme Borzage). De même si Rivette critique peut s'opposer au cinéma tel que le conçoit Pontecorvo et le clouer sur ses rails de travelling, je regrette que Rivette cinéaste (admirable par ailleurs) ne se soit pas risqué à aborder le sujet, pas plus que les cinéastes de sa génération, Resnais mis à part. Je note aussi la remarquable discrétion qui a prévalu à l'époque sur la guerre d'Algérie, René Vautier étant l'exception remarquable. On rapprochera cette notation du regret de Daney dans Persévérance que ce conflit n'ait pas été filmé et du fait que c'est Pontecorvo qui acceptera d'aller faire La Bataille d'Alger, film qui sera interdit en France jusqu'en 1971. Tout m'apparaît comme si le débat paralysait la création, comme si l'on manquait de foi dans le cinéma, comme si l'on préférait s'opposer par un texte plutôt que par un film. Quand Sam Peckinpah veut faire éclater sa colère contre une certaine représentation de la violence au cinéma, il fait La Horde sauvage. Il obtient d'ailleurs un résultat ambigu. C'est le risque. La force du cinéma italien de ces années 55-75, des Rosi, Pasolini, Pontecorvo, Sollima, Monicelli... c'est bien de se coltiner avec la réalité sur tous les fronts et avec leur art de cinéastes. Et cette attitude serait méprisable ? Non, vraiment non.

Une petite chose qui m'irrite aussi, c'est le « de gauche » de Daney dans « l'Italien de gauche Gillo Pontecorvo », qualificatif qui sonne comme un discrédit, reproche habituel fait à des cinéastes comme Guédiguian, Loach, Costa Gavras, Carpita... l'absence de représentation de «l'autre » et autres fadaises sur lesquelles je n'ai pas envie de m'étendre pour cette fois.

La morale pour finir. Rivette et Daney se placent sur son terrain pour mieux enfoncer Kapo dans son abjection. Ils opposent ainsi Nuit et brouillard d'Alain Resnais qui serait un film juste à Kapo qui ne le serait pas. Il est toujours risqué de distribuer ainsi bons et mauvais points car le temps et l'Histoire peuvent amener à nuancer des positions trop rigides. Enfant, j'ai, comme beaucoup d'autres je suppose, appris ce qu'avaient été les camps par le film de Resnais. C'est un film qui m'a profondément marqué et qui continue à le faire parce que, comme l'écrit Rivette, on ne s'habitue pas aux images de Nuit et brouillard(ce qui ne veut pas dire que l'on s'habitue forcément aux autres). Le film a effectivement une juste distance par rapport à son sujet, mais depuis Le chagrin et la pitié et Shoah, il faut admettre que sa représentation n'est pas complètement juste dans la mesure où le film aborde le camp de concentration « classique » et non l'extermination (la spécificité du génocide juif est quasiment absente). En raccourci Resnais parle de Buchenwald et non de Treblinka. D'autre part, à l'exception du plan (censuré) du gendarme français, le film n'évoque pas la part de la collaboration. Le film, faut-il le rappeler, était une commande d'organisations de résistants et déportés fait à une époque ou l'image d'une France résistante était le modèle incontesté. Kapo est plus explicite sur le premier sujet, montrant rafle et déportation de juifs en tant que juifs et faisant de la négation de son identité juive la condition de la survie de son héroïne. Si le film perd un peu en route cet axe, l'affirmation finale de son identité retrouvée par la jeune femme est un moment fort. Le film de Pontecorvo en est-il pour autant juste ? Difficile à dire. Vu aujourd'hui, je le trouve mal construit, pris entre une première partie assez forte, le passage à Auschwitz, la découverte du camp de travail; et une seconde partie dominée par l'intrigue mélodramatique qui passe mal. Trop envahissante et datée, elle prend le pas sur les thématiques amorcées dans la première partie : le phénomène de déshumanisation et l'enjeu de l'identité. Pontecorvo et Solinas n'arrivent pas à se détacher d'une narration classique accrochée à la béquille inutile de l'intrigue. Enfin, la musique de Carlo Rustichelli est trop appuyée et étouffe la justesse des images. Si je devais reprocher quelque chose au travelling, c'est la musique qui le précède. Le film ne manque donc pas de défauts ni d'angles d'attaque, mais celui de la morale me semble injuste. Je veux bien que les travellings soient affaire de morale, mais ils restent indissociables de ce qui est exprimé à travers eux et ce que Pontecorvo a essayé de faire passer à l'époque me semble digne d'intérêt sinon d'estime.

Pistes

Un débat de haute tenue autour du dessinateur Yslaire à partir de Rivette.

Un entretien avec Gaspard Noé.

« Les ficelles de Pontecorvo » par Jacques Mandelbaum dans Le Monde

Réflexions chez J(...)-S(...)

Séminaire Shoah et cinéma

L'abjection chez Turner

Le DVD chez Carlotta films

15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : gillo pontecorvo, critique, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/08/2006

Jean Arthur

Source : Dr Macro

06:35 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actrice, jean arthur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/08/2006

Ecoutez le cinéma !

ARTE radio a le bon goût de mettre à disposition certains enregistrements sous licences Créative Commons. Maîtrisant désormais la délicate technique du podcast, je vous propose d'écouter cette émission réalisée par Thomas Guillaud-Bataille autour de Stéphane Lerouge qui restaure et édite des bandes originales de film. Stéphane Lerouge a conçu la collection Écoutez le cinéma ! chez Universal Jazz France. Dans cet enregistrement, on l'entend travailler sur la musique du film de René Clément, Plein Soleil, signée Nino Rota. Puis, avec moins de bonheur car les bandes sont abîmées et qu'il se heurte à des problèmes techniques, sur les bandes d'Eric De Marsan, compositeur de L'armée des ombres de Jean Pierre Melville. Un document passionnant pour tout amateur de musique de film.

Enregistrement : 21 – 30 juillet 2005

Réalisation : Thomas Guillaud-Bataille

Mix : Christophe Rault

En prime, un entretien réalisé avec Stéphane Lerouge sur le site Traxzone.

La collection Écoutez le cinéma !

04:15 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, musique, bande originale, ARTE radio | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |