22/01/2026

Sollima à Paris

14:56 Publié dans Evènement | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2026

Relax (11)

13:39 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri-georges clouzot | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/01/2026

Retour sur 2025

Petit retour, non sans plaisir, sur les films qui m'ont marqué en 2025, sans vraiment d’ordre de préférence :

Le Roi soleil de Vincent Maël Cardona

Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer - La grande ambizione) d'Andrea Segre

A House of Dynamite de Katryn Bigelow

Nouvelle Vague de Richard Linklater

Black Dog de hu Guan

Un Simple accident (Yek tasadof-e sadeh) de Jafar Panahi

L'Inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier

Le Gâteau du président (President's Cake) de Hasan Hadi

Mémoires d'un escargot (Memoir of a Snail) d'Adam Elliot

Nino de Pauline Loquès

La Pie voleuse de Robert Guédiguian

La Chambre d'à côté de Pedro Almodovar

Et quand même

Springsteen : Deliver me From Nowhere de Scott Cooper

Les Aigles de la république (Eagles of the Republic) de Tarik Saleh

Sirat de Óliver Laxe

Au rayon des découvertes, il y a eu les films de Roberto Gavaldon et ceux de Konrad Wolf sur la plate-forme d'ARTE, ceux d'Alexandre Aja, Super 8 Madness de Fabrice Blin, diffusé aux 26èmes Rencontres, le monumental The War de Ken Burns et Lynn Novick, Peppermint Frappé de Carlos Saura, Simone Barbés où la vertu de Marie-Claude Treilhou, Nashville et Buffalo Bill et les indiens de Robert Altman, Palazzina Laf de Michele Riondino, Les Camarades de Mario Monicelli, Seule contre la Mafia de Damiano Damiani, Le Désert des tartares de Valerio Zurlini, Pekin Opera Blues de Tsui Hark et Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona.

Crédits photographies : © Emmanuelle Jacobson-Roques / © Nour films / © Eros Hoagland/Netflix / © TPC Film LLC / © Blue Monday Productions

14:12 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/12/2025

Joyeuses fêtes

Photographie Archivio Luce

17:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : claudia cardinale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2025

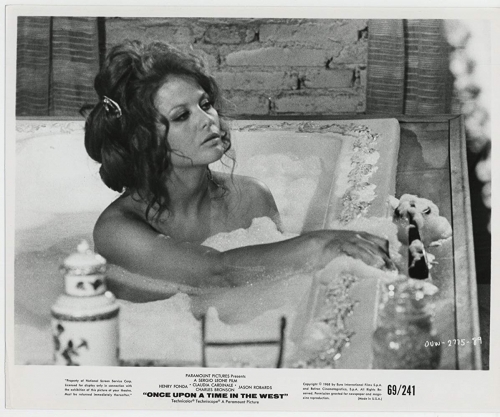

Les joies du bain: quinze ans

En écho, quinze ans après la toute première publication de cette série, une photographie publicitaire pour le célèbre bain de Claudia Cardinale dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone. Photographie © Paramount.

15:15 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claudia cardinale, sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2025

Sollima sur Microciné

Bientôt deux mois déjà ! J'ai eu le plaisir de participe rune nouvelle fois à l’excellente émission de Samir Ardjoum, Microciné, autour de mon ouvrage sur le cinéaste Sergio Sollima. Discussion nourrie que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessous :

Et pour le livre, c'est toujours chez votre libraire favori ou à commander sur le site de l'éditeur, Rififi !

14:11 Publié dans Livre, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/12/2025

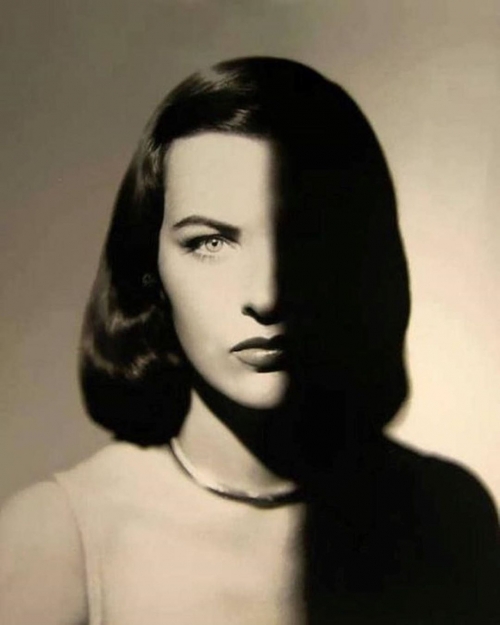

Ombre et lumière

Ella Raines photographie par Man Ray en 1947, photographie DR.

15:26 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ella raines, man ray | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Le désert des Tartares

"Jusqu’alors, il avait avancé avec l’insouciance de la première jeunesse, sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s’écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s’aperçoit de leur fuite. On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi, il n’y a vraiment pas besoin de se hâter, derrière vous personne ne vous presse, et personne ne vous attend, vos camarades aussi avancent sans soucis, s’arrêtant souvent pour jouer. Du seuil de leurs maisons, les grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent l’horizon avec des sourires complices ; de la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs héroïques et tendres, on goûte l’espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin ; on ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr qu’un jour on les atteindra.

(...)

Mais, à un certain point, presque instinctivement, on se retourne et l’on voit qu’un portail s’est refermé derrière nous, barrant le chemin de retour. Alors, on sent que quelque chose est changé, le soleil ne semble plus immobile, il se déplace rapidement ; hélas ! on n’a pas le temps de le regarder que, déjà, il se précipite vers les confins de l’horizon, on s’aperçoit que les nuages ne sont plus immobiles dans les golfes azurés du ciel, mais qu’il fuient, se chevauchant l’un l’autre, telle est leur hâte ; on comprend que le temps passe et qu’il faudra bien qu’un jour la route prenne fin."

Le Désert des Tartares, roman de Dino Buzzati (1958, éditions Robert Laffont)

Film de Valerio Zurlini (1976), photographie © Pathé

13:57 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valerio zurlini, jacques perrin, dino buzzati | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/10/2025

Boss Time

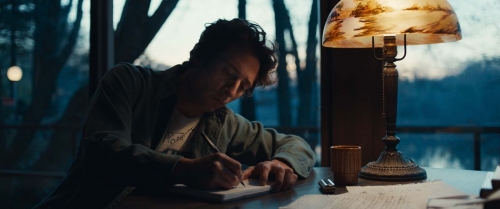

La musique de Bruce Springsteen m'accompagnant depuis plus de quarante ans, ce n'est rien de dire que j'attendais le film de Scott Cooper, Springsteen : Deliver Me from Nowhere. A quelques jours de la sortie, j'ai commencé à me demander si le film serait à la hauteur, à la hauteur en tant que film de cinéma. Après tout, j'ai vu beaucoup de choses sur le Boss, des concerts bien entendu, mais aussi des documentaires, dont plusieurs qui montrent ses séances de travail et j'ai toujours trouvé ça passionnant. L'ambition affichée de Cooper, responsable également du scénario, est de ne pas tomber dans la biographie filmée en s'attachent au travail de Springsteen sur la création de son album Nebraska de 1982. Bon, ça vous l'avez sans doute déjà lu quelque part. Le problème de ce type de films, c'est que les personnes qui aiment le sujet, le personnage réel, le connaissent souvent très bien et aimeraient bien pénétrer en profondeur dans le processus créatif de l’œuvre qu'ils admirent. Le modèle limite, ce serait Le Mystère Picasso (1955) de Henri-Georges Clouzot où l'on suit en temps réel le cheminement de l'inspiration du peintre. Hélas, le plus souvent, les concepteurs de ces films veulent séduire un public plus large et créent de la fiction « inspirée d'une histoire vraie », des histoires de traumatisme, d'identité, de cul, de drogue, de je ne sais quoi, qui relèguent la création au second plan et agacent les admirateurs qui ne sont pas venus pour ça. Il vaut mieux, alors, faire une fiction revendiquée comme Steven Spielberg avec The Fablemans (2022), à la fois plus honnête et plus éclairant.

Les cinq premières minutes de Springsteen : Deliver Me from Nowhere m'ont saisi. Souvenir d'enfance en noir et blanc qui s'efface pour laisser place à la dernière chanson de sa tournée The River Tour de 1980/1981. Même si l'effet est étrange de voir le E-Street Band incarné par des comédiens, la chanson c'est Born To Run et Jeremy Allen White dans le rôle de Springsteen est immédiatement convainquant. Fin du concert, Springsteen seul dans sa loge a un coup de blues, le récit peut commencer. A partir de là, il y a tout ce qui fonctionne. Ce qui relève de l’inspiration, le retour dans sa ville natale qu'il arpente comme un zombie à la recherche de fantômes, passant et repassant devant sa maison qui, comme le faisait remarquer quelqu'un, ressemble à celle du Halloween de John Carpenter. Il y a le rapport de Springsteen au cinéma, qui déclenche son écriture, comme le film de Terrence Malik, La Balade sauvage (Badlands, 1973), source de la chanson Nebraska, ou La Nuit du chasseur (Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton, qu'il avait vu avec son père. Il y a ses lectures et l'ambiance automnale, très réussie, grâce à la photographie de Masanobu Takayanagi. Il y a aussi tout ce qui se rapporte à la technique, son enregistrement sur un quatre pistes dont les défauts vont créer le son décharné et envoûtant qui est la marque de l'album, et qu'il va s'échiner à retrouver en studio. Tout cela c'est vachement bien rendu, mis en scène avec précision et clarté. Rien à dire. Autre aspect très réussi, la relation entre Springsteen et son manager, Jon Landau, celui qui avait « vu le futur du rock and roll » en 1975. L'amitié entre les deux hommes est palpable, décrite avec finesse et force et l'on comprend la façon dont Landau comprend Springsteen et peut ainsi le défendre et l'aider à concrétiser sa vision artistique. C'est aussi lui qui pourra l'envoyer chez un psy quand la dépression du chanteur menacera de l'engloutir.

Un des grands moments du film, c'est aussi le premier enregistrement de la chanson Born in the USA telle que nous la connaissons, telle qu'elle a fait de lui une star mondiale. Ce n'était pas prévu au départ. La scène montre comment le travail avec le groupe et le studio transforme le matériau de départ. La caméra de Cooper glisse du groupe aux techniciens et nous montre leurs visages s’illuminant de sourires béats quand il se rendent compte de ce qui se crée, là sous leurs yeux. Ce que c'est qu'une grande chanson quand elle trouve sa forme pour la première fois. Et bien sur, ça ne plaît pas au Boss, qui cherche alors autre chose et il faut toute la diplomatie de Landau pour aller de l'avant. Jeremy Strong, dans ce rôle, est parfait.

A côté de tout ça, il y a des choses qui manquent. La première, c'est le rapport du Boss avec son public. C'est quand même au cœur du personnage. Je sais que le film s'ouvre sur la fin d'une tournée, mais même entre deux, il a toujours maintenu ce rapport. Être sur scène est vital pour Springsteen. Le film montre deux scènes au Stone Pony, un club du New Jersey où il allait jouer avec des amis de longue date (il le fait toujours). Problème, ces scènes ne sont là que pour introduire de la fiction, la rencontre avec une jeune mère célibataire. C'était pourtant un moyen d'aborder ce rapport à la scène et au public, son ultime soupape de sécurité mentale. Par ailleurs, à l'époque, il allait aussi souvent jouer, pour un soir, dans le club de Clarence Clemmons, son saxophone et ami. Ce qui amène au second manque à mon avis criant, celui de son rapport avec le groupe. Comme personnages du film, ils sont inexistant. Difficile à avaler même si l'on sait qu'il était alors dans une période introspective. Les membres du E-Street Band, ce sont aussi des amis de quinze ou vingt ans. Il manque vraiment leur manière de travailler quand ils sont ensemble dans le studio, et leurs apports (celui de la batterie de Max Weinberg sur Born In the USA par exemple).

Et cela, c'est parce que le film ne tient pas son ambition d'être un « biopic » différent. La partie sur son enfance et ses traumas est utile mais trop appuyée. Elle est aussi en partie déconnectée de l'inspiration qui est multiple. Nebraska, c'est surtout un portrait de l'Amérique, de cette Amérique des déclassés, des ouvriers, des paumés, que Springsteen a toujours su raconter dans ses chansons.

Mais ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est la partie sentimentale. Cooper a créé un personnage féminin à partir, dit-il, de plusieurs femmes que Springsteen fréquentait à l'époque et cette partie enraye le récit en enfilant les clichés, même si Odessa Young fait ce qu'elle peut. Je suis certain que l'on pourrait couper toutes ces scènes et que le film en serait plus court et bien plus efficace. Problèmes de scenario et problèmes de montage.

Reste que la mise en scène de Cooper est, comme l'écrit le critique du Monde, très (trop?) sage. Je n'ai rien, bien au contraire contre une approche classique. Mais à plusieurs reprises, Cooper essaye des choses plus intéressantes jouant sur le son en particulier, pour traduire l'angoisse du chanteur. Les séquences nocturnes, les errances quai fantastique du chanteur auraient pu être plus poussées, au lieu d'effets plus attendus comme le noir et blanc pour le passé et certaines transitions peu originales entre les temporalités. Comme pour les années 60 du Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui n'est pas tombé dans les mêmes défauts, Cooper propose aussi une reconstitution soignée et convaincante du début des années 80. Tel qu'il est Springsteen : Deliver Me from Nowhere est pas mal du tout, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit plus que ça.

Photographies © 2025 20th Century Studios

20:26 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : scott cooper, bruce springsteen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2025

Moteur, Raoul !

Nouvelle Vague (2025), un film de Richard Linklater

Nouvelle Vague, c'est un peu comme si les pages de la bio de De Baecque écrite sur Jean-Luc Godard et consacrées au tournage d’À bout de souffle prenaient vie à l'écran. Comme s'il y avait eu un reportage, ou mieux, un journal filmé dans le Paris de 1959 pour suivre toute l'équipe en pleine création. Nouvelle Vague n'est pourtant pas un documentaire et c'est tant mieux. C'est une fiction documentée, avec un soin de cinéphile maniaque, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le film reprend certains codes du documentaire, comme l'incrustation des noms sur les images des personnages pour que l'on sache bien qui est qui, ce qui est bien pratique. La reconstitution est scrupuleuse, comme chez Kubrick ou Leone, avec un emploi des effets numériques qui, avec L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, montre que cette technologie peut servir à autre chose qu'à créer des avatars ou des dinosaures. L'effet est bluffant, d'autant que le film reprend aussi des éléments esthétiques de son sujet, format 1.37:1 et noir et blanc très Raoul Coutard. La forme de Nouvelle Vague est un bonheur de cinéphile mais le film ne s'y limite pas. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on l'oublie. Car Nouvelle Vague n'est pas un pastiche à la manière de Le Redoutable, (2017) de Michel Hazavanicius, spécialiste du genre, qui s'attache à un personnage nommé Jean-Luc Godard filmé « à la manière de ». Nouvelle Vague est centré sur un film et sa création. Mieux, sur l'esprit qui a présidé à sa création, et mieux encore sur la manière dont cet esprit est devenu une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes en devenir un peu partout dans le monde. C'est un phénomène rare qui a fait d’À bout de souffle une œuvre mythique, mythologique, une date dans l'histoire du cinéma, bien au-delà de ses qualités propres. Richard Linklater, le réalisateur de Nouvelle Vague, est né l'année de la sortie d’À Bout de souffle, et il fait partie de celles et ceux qui en ont eu la révélation. Qu'un cinéaste américain fasse un film, en 2025, pour rendre hommage à un film français de 1960 en montrant pourquoi il a été et reste important, devrait nous réjouir.

Car ce que rappelle Linklater, c'est qu'À Bout de souffle, en septembre 1959, c'est un premier film, fait avec un budget ridicule (moins de 70000 euros), sur un scénario remanié au jour le jour, sans autorisations, à la débrouille, dans le doute, parfois la défiance. Si À Bout de souffle est devenu mythique, Nouvelle Vague nous rappelle que, en septembre 1959, personne ne croyait vraiment au film, peut être pas même Godard. Seul Truffaut semble avoir eu confiance dans les capacités de son ami. Mais Godard a confiance dans le cinéma qu'il défend depuis des années. Il suit ses intuitions, brise les règles sciemment, tente, prend des risques, saute sans filet, et l'on voit, petit à petit, l'équipe s'habituer à ses méthodes iconoclastes, et le suivre. C'est ce que dit Jean Seberg, jeune star à deux doigts de tout laisser tomber : « C'est une expérience folle — pas de spots, pas de maquillage, pas de son ! Mais c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens naturelle. ». Godard veut pratiquer un cinéma libre et c'est cette liberté, la possibilité de cette liberté, qui a séduit les apprentis cinéastes qui ont découvert son film. On peut, on doit, on devrait faire du cinéma dans cet esprit. C'est une bien belle leçon.

Nouvelle vague c'est aussi un film de Richard Linklater. On lui doit la trilogie Before (Sunrise, Sunset, Midnight) avec Julie Delpy et Ethan Hawke, et l’étonnant Boyhood (2014), qui suit un personnage de son enfance et son adolescence sur douze ans. Linklater est passionné par le temps. Boyhood est tourné sur douze ans, et chaque film de la trilogie se déroule sur quelques heures. Nouvelle Vague dure le temps de la création du film, du feu vert du producteur au montage. Il est piquant de noter que ce dispositif est très proche de celui de François Truffaut sur La Nuit américaine (1974), film référence sur le tournage d'un film, et prétexte de la rupture entre Truffaut et Godard à l'époque. Linklater est aussi un cinéaste de la parole. Ses personnages parlent beaucoup, pour se séduire, se convaincre, s’expliquer. Nouvelle Vague, c'est la parole de Godard, ses maladresses, ses errements, ses manières parfois brutales, mais au final, sa force de conviction parfois désespérée, qui culmine dans la manière qu'il a de demander à Seberg de lui donner « quelque chose » pour la scène finale, rue Campagne-Première. La distribution aussi est remarquable, un ensemble homogène d'inconnus ou presque, parfois étonnants de ressemblance, comme Zoey Deutch en Jean Seberg ou Matthieu Penchinat plus vrai que nature en Raoul Coutard, parfois moins sans que ce soit très important. Le seul qui m'a laissé perplexe, c'est Aubry Dulin en Belmondo qui grimace un peu trop à mon goût. C'est que, bien entendu, la première chose que j'ai faite en sortant de Nouvelle vague, c'est de revoir À bout de souffle. C'est bien le moins !

Photographies ©Jean-Louis Fernandez

23:55 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : richard linklater | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/09/2025

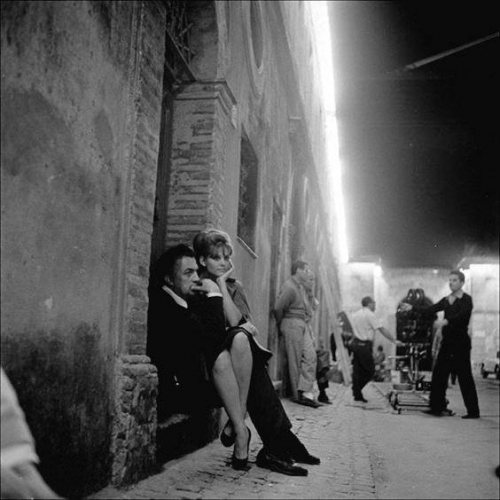

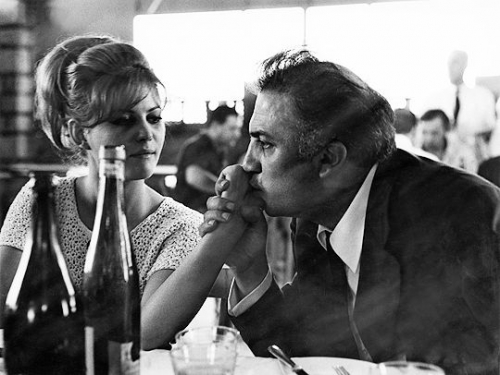

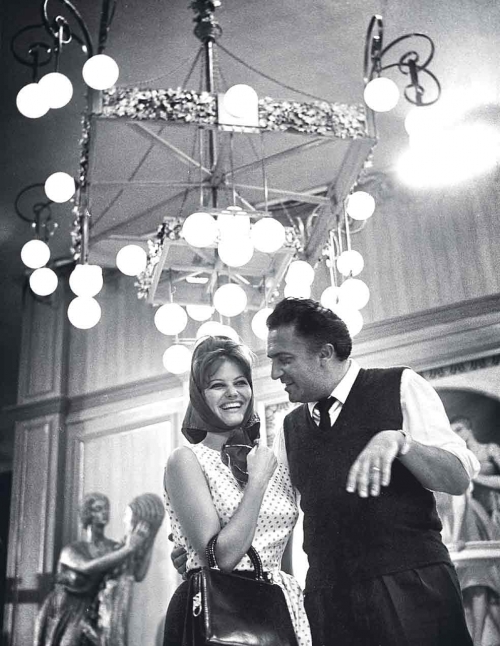

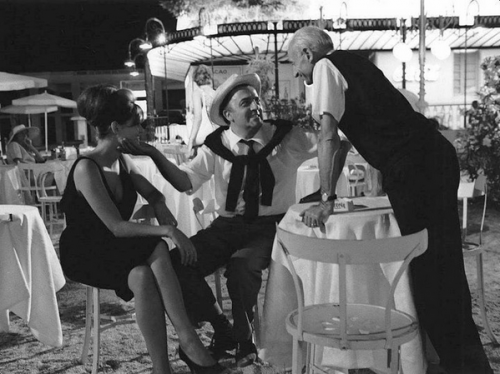

Claudia et Federico

Quelques photographies de Claudia Cardinale et Federico Fellini sur le tournage de 8 1/2 (1963). Photographies de Paolo Costa et Tazio Secchiaroli.

22:39 Publié dans Actrices, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claudia cardinale, federico fellini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2025

Souvenirs du grand blond

Affectueusement dédié à mon amie Marie-Thé

The Natural, all american (DR)

Robert Redford, c'était d'abord un sujet de discussions sans fin avec mes amies qui le trouvaient tellement beau. Chacune aurait aimé se faire laver les cheveux comme Meryl Streep dans Out Of Africa (1985). De ce film, je me souviens surtout de m'être beaucoup ennuyé, soupirant après le Hatari ! (1962) de Howard Hawks ou le Mogambo (1953) de John Ford. Et Redford, je l'avais trouvé un peu fade. Pourtant, j'aimais et j'ai toujours aimé le comédien. De cette époque, je me souviens avec plaisir de The Natural (Le Meilleur, 1984) de Barry Levinson, ou de Legal Eagle (L'affaire Chelsea Deardon, 1986) de Ivan Reitman. J'ai toujours vu Redford, tel son partenaire et ami Paul Newman, et aussi un peu Warren Beatty, comme ceux qui ont renouvelé tout en la prolongeant, la figure de la star masculine américaine. Je le vois comme la continuation d'un Gary Cooper. Il y a le style, la carrure, l'élégance, l'assurance, les failles et les peurs qui peuvent se dissimuler sous les apparences, mais aussi la façon de jouer.

Tournage de Three Days of the Condor avec Sidney Pollack et son beau caban (photographie source cinephilia and beyond)

Redford, c'était la blondeur, les yeux clairs, une présence très forte plutôt intériorisée, très cinématographique. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'underplaying. Il s'oppose en cela aux monstres de la méthode Actor's Studio, Al Pacino, Dustin Hoffman ou Robert de Niro. Opposé mais complémentaire, il n'y a qu'à voir comment il fonctionne avec Hoffman dans All the President's Men (Les Hommes du président, 1976) d'Alan J. Pakula. Le jeu de Redford est plus discret, plus subtil, plus naturel, mais la présence plus évidente. C'était la méthode de jeu des grands comédiens de l'époque classique à Hollywood. Comme Cooper, Redford avait la capacité à être crédible dans de grandes histoires d'amour, de grandes histoires d'action, dans la comédie et l'Aventure. Comme Cooper, il a souvent joué des personnages qui exploraient les visages de l'Amérique et les regardaient en face, des plus généreux aux plus monstrueux. Redford a souvent incarné les idéaux américains, l'esprit de la frontière dans Jeremiah Johnson (1972) de Sidney Pollack ou l'importance de la presse indépendante dans le film de Pakula. Ses personnages ne le faisaient pas forcément par conviction ou volonté, comme l'espion de Three Days of the Condor (Les Trois jours du Condor, 1975) de Pollack, mais par nécessité vitale, parce que c'est ce qu'il fallait faire, comme John Doe ou le shérif Kane.

Go west, young man ! Jeremiah Johnson (© Warner Bros.)

Au-delà, Redford, et c'est à son honneur, a mis sa vie professionnelle et personnelle en accord avec ce qu'il portait à l'écran, que ce soient ses engagement pour l'environnement ou son travail de producteur et de promoteur du cinéma indépendant américain avec la création du festival de Sundance.

Pourtant, quand on regarde sa filmographie, ce qui frappe c'est qu'il y a beaucoup de bons, voire de très bons films, mais pas vraiment de grand film, quoi que cela puisse vouloir dire. Je mettrais juste Jeremiah Johnson à part, un des plus beaux westerns modernes. Pour résumer ma pensée sur le sujet, disons qu'en 1969, Redford joue dans Butch Cassidy and the Kid, certes un film enlevé, drôle et solide, mais qui n'est pas, en 1969, The Wild Bunch (La Horde sauvage), pas plus que George Roy Hill ne saurait se comparer à Sam Peckinpah. L'autre soir, j'ai découvert The Candidate (Votez McKay, 1972) de Michael Ritchie, qui suit la campagne d'un jeune candidat démocrate au poste de sénateur. Bon, le film qui se veut dans un style documentaire télévisé, est passionnant et encore très actuel. Peter Boyle, qui joue une éminence grise est magistral. Redford est impeccable en émule de Kennedy. Mais la forme enthousiasme moins. Cette idée de style documentaire donne une image sans relief, une surabondance de gros plans qui peinent à établir les rapports entre les personnages, voire à faire ressentir leurs émotions. Dans les scènes de meeting ou de campagne, on a l'impression que la caméra cherche où se placer et Ritchie se retrouve prisonnier de son dispositif, livrant un film tout à fait estimable mais pas bouleversant. Là encore on pourrait, sur le même thème, citer Citizen Kane (1941) d'Orson Welles, même si ça impressionne, ou The Last Hurrah (La Dernière fanfare, 1957) de John Ford, autrement cinématographiques.

Main sur le cœur, The Way We Were (© Columbia Pictures Industries)

Redford a tourné avec d’excellents cinéastes, parmi lesquels Pollack est sans doute le plus brillant, mais il ne s'est jamais risqué avec les grands talents visuels de son temps, les Coppola, Spielberg, Cimino, Scorsese, Lumet, Friedkin..., ni plus tard avec les frères Coen ou James Gray. C'étaient ses choix, une ligne à laquelle il s'est tenue. La même ligne qui a présidé à ses réalisations, estimables mais sans génie. Au jeu des comparaison, il serait intéressant de développer le parallèle entre Redford et un autre comédien, star masculine séduisante, passé à la réalisation, moins immédiatement aimable, peintre de l'Amérique, héritier du cinéma classique, mais qui a construit une œuvre autrement plus complexe, Clint Eastwood. Ce sera pour une autre fois.

C'est et cela restera toujours un plaisir de retrouver Robert Redford sur l'écran. J'ai plein de souvenirs si agréables et il me reste quelques films à découvrir avec lui. J'ai revu Three Days of the Condor dans la foulée de The candidate, et c'était toujours aussi prenant, aussi bien ficelé, aussi haletant. Le beau Robert était parfait et les scènes avec Faye Dunaway sensibles. C'est déjà beaucoup. Je me dis que l'image de Redford restera au-delà de celle des films eux-mêmes, parce que c'est lui que l'on va voir d'abord, avant le film, l'auteur et tout le reste. C'est le propre des grandes stars.

20:27 Publié dans Acteurs, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : robert redford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2025

Jean-Pierre Putters (1946-2025)

Je viens d'apprendre avec tristesse la disparition de Jean-Pierre Putters. Il était le créateur de la revue Mad Movies, un fanzine à l'ancienne démarré en 1972, qui passe professionnel avec diffusion en kiosques en 1982. C'est à cette époque que j'ai acheté mon premier exemplaire (sans doute le numéro 29, mais j'en ai récupéré quelques-uns d'avant). En lisant les nombreux hommages qui se sont succédé, j'ai envie de revenir que ce que cette revue m'a apporté parce que je me rend compte de l'importance qu'elle a pu avoir pour toute une génération, la mienne.

En dédicace, photographie DR.

Au début des années 80, le cinéma se transforme en profondeur. La période du Nouvel Hollywood s'achève et le cinéma américain ouvre les portes de nouveaux imaginaires en s'appuyant sur des genres (le fantastique, la science fiction, l'aventure) le plus souvent méprisés. Il n'y a pas que les américains, c'est aussi l'émergence du cinéma australien de Mad Max puis celle du cinéma de Hong-Kong. Mais je ne veux pas entrer dans les détails plus avant. A l'époque, je cherchais une revue qui accompagne mes désirs cinéphiles. J'ai essayé Première et les Cahiers du Cinéma, mais d'un coup, j'ai découvert Mad Movies et Starfix et c'était formidable. Mad Movies était axé sur le fantastique et la science fiction. Mais Jean-Pierre Putters ne se contentait pas de l'actualité, il revenait sur les grandes heures du genre à travers des dossiers passionnants qui donnaient envie de voir. Je me souviens encore de ceux sur les Dracula de la Hammer ou sur le cinéma de Lucio Fulci, qui m'ont littéralement servis de guides pour de nombreuses années. Dans un entretien, JPP (je me permets), se voyait comme le continuateur des pionniers des années 50 et 60, l'équipe de Midi-Minuit Fantastique par exemple, un passeur qui, à son tour, transmettait une histoire, des noms, des titres, une certaine idée du cinéma. Et avec humour et modestie, ce qui le rendait très agréable à lire et créait une proximité avec lui. Je n'ai jamais rencontré JPP, je suis juste passé une ou deux fois à sa librairie Movies 2000, hélas, c'était fermé. Mais cette proximité faisait qu'on pouvait se sentir intime, du moins dans ces échanges écrits, renouvelés chaque mois. C'est le même sentiment que j'ai eu avec des gens comme Patrick Brion, Claude Jean-Philippe, Pierre Tchernia ou les plumes de Starfix. Passé une époque, l'évolution de la revue, mais aussi du cinéma qu'elle défendait m'en a éloigné. Ce n'est pas grave, ce qui compte c'est ce qu'elle m'a apporté à une époque où j'en avais besoin.

Poster du numéro 100, source Le Fanzinophile (cliquer pour le lien)

Un aspect particulier de ma relation avec Mad Movies, quelque chose qui était propre à cette revue, c'était le côté pratique. Non seulement JPP donnait envie de voir, mais aussi dans les années 80, de faire. Il y a eu toute une période où la revue parlait de Super 8, de comment réaliser des effets spéciaux, faire voler des vaisseaux spatiaux ou créer des « matte-paintings », peintures sur verre de paysages fantastiques. Il y a eu aussi des conseils pour créer des maquillages, par Benoît Lestang si je me souviens bien. Tout ceci m'excitait beaucoup. Je m'étais équipé en Super 8 en 1983, avec la paye de mon premier job d'été. Si je me suis lancé avec quelques amis dans un premier court métrage (inspiré de Lovecraft !), c'est bien grâce à ces articles. JPP a créé dans la foulée le festival du super 8 fantastique en 1984 (6 éditions). Nous en avons eu une déclinaison sur Nice et j'y avais présenté cette œuvre impérissable. A l'époque, il y avait beaucoup de choses qui se fabriquaient, parfois étonnantes et si, aujourd'hui, je m’occupe toujours de Super 8, je le dois à cet activisme de JPP.

Enfin, s'il se voyait comme un passeur, je pense (j'espère !) qu'il a du être heureux de voir sa parole transmise (il utilise dans le même entretien le mot de liturgie). Le désir de transmettre à mon tour tout ce que j'avais appris à travers Mad Movies est resté très fort. Je crois qu'avec l'arrivée d'Internet puis la création des blogs tels que nous sommes plusieurs à l'avoir pratiqué, a permit de prolonger cet esprit fanzine. Il suffit de lire actuellement le voyage du bon Dr. Orlof dans les tréfonds du cinéma italien pour s'en persuader. Si je me suis aussi lancé dans des ouvrages autour de Sergio Corbucci ou Sergio Sollima, c'est dans la même continuité. Et l'aventure Abordages était un hommage aux grandes heures des fanzines des années 70. Aujourd'hui, cet esprit me semble plus vivace que jamais, prenant d'autres formes sur les réseaux sociaux, je pense aux émission sur Youtube ou aux webradios. Alors oui, pour tout cela, merci, merci, merci, JPP.

15:23 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre putters | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/06/2025

Sollima sur Culture Prohibée

A l'invitation de Jérôme Pottier, j'ai discuté de Sergio Sollima (et de mon livre) pour une belle émission de Culture Prohibée. Le résultat est désormais disponible en ligne ICI. L'échange a été intense, d'autant que Jérôme a eu le plaisir de rencontrer le cinéaste de son vivant, en 2001, pour un entretien (publié dans Métaluna-mag n°3) et disponible ICI.

Culture Prohibée est "l'émission pas nette du ciboulot", produite et animée par les équipes des Films de la Gorgone et de Radio Graf'Hit.

20:13 Publié dans Livre, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2025

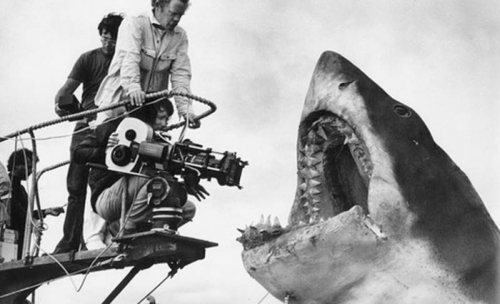

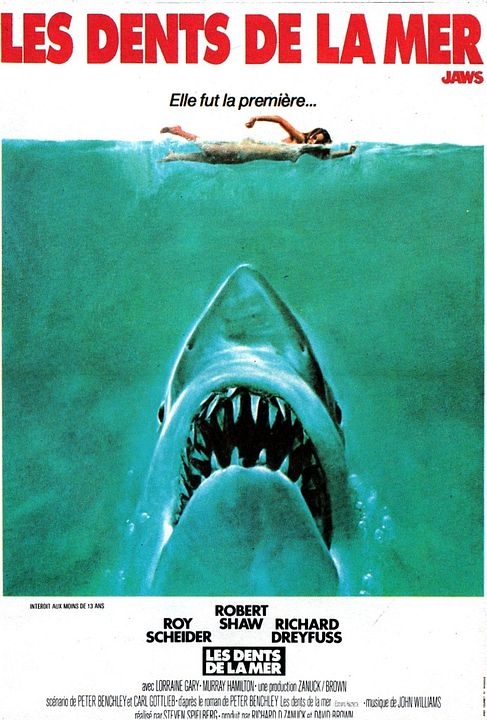

"Les Dents de la mer" au ciné-club du Pathé Masséna

Souriez, vous êtes filmés ! (DR)

10:58 Publié dans Evènement, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2025

Catherine Deneuve par Philippe Lançon

"J’avais lu beaucoup de ces entretiens où elle ne dit à peu près rien, sinon toujours la même chose. Cela semblait une marque de son naturel : décevoir ceux qui attendent une certaine forme de soumission à l’ordre des interviews. « Jean, étonne-moi ! » disait-on à Cocteau. Catherine n’étonne pas, pas comme ça. Sa vie et ses expressions passent par des portes dérobées. Par les regards, les actes, les gestes, plus que par les phrases."

Je ne sais pas combien de temps l'article restera en ligne, mais pour le moment, vous pouvez lire le très bel entretien-portait que Philippe Lançon consacre à Catherine Deneuve, La Grande Catherine, pour le magazine Vanity Fair. Cliquez sur la photographie (© Hirido, source Vanity Fair).

19:37 Publié dans Actrices, Panthéon, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2025

Zoom Arrière n°9 : les films de Jia Zhangke

19:45 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jia zhangke | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2025

Lynch (et moi)

David Lynch. Dans les interminables discussions avec mes camarades cinéphiles, il a souvent été un point d'achoppement important sinon majeur. Je ne suis pas vraiment un admirateur inconditionnel du cinéaste et pourtant, j'ai eu beaucoup de peine d'apprendre sa disparition le 15 janvier dernier. En convoquant mes souvenirs, je me suis rendu compte qu'il avait compté dans mon parcours, que j'avais souvent attendu ses films avec impatience, et que son univers, ses mises en scène, m'ont marqué plus que je ne l'aurais cru. Dans nos disputes, le cinéma de Lynch s'opposait souvent à celui de Steven Spielberg. J'ai le sentiment que la participation récente du premier au film très personnel du second, The Falbelmans (2023), ou il incarnait de façon étonnante John Ford, soit Dieu le Père en personne, a sonné comme une sorte de réconciliation. Non qu'elle vaille pour les deux hommes bien entendu, mais bien pour moi et ma vision de deux œuvres plutôt dissemblables, mais qui peuvent se rejoindre autour d'une figure emblématique. Comme le dit le scénariste Tony Kuschner : « Steven Spielberg qui filme David Lynch au cours d'une scène où Steven Spielberg rencontre John Ford, qui est joué par David Lynch. Wow ! ».

Lynch en Ford, photographie © Universal

Pour autant que mes carnets soient à jour, le premier film que j'ai vu de David Lynch, c'est son Dune en 1984. A l'époque, je lisais Starfix et Mad Movies, j'avais donc déjà entendu parler d'Eraserhead et de Elephant Man. Mais je vous parle d'un temps sans Internet et il fallait, pour voir un film, attendre sa ressortie en salles ou une hypothétique diffusion à la télévision. J'ai attendu Dune avec beaucoup d'espoir. L'ampleur du projet, les premières images, plus tard la bande annonce, j’en espérais une œuvre à la hauteur du 2001 (1968), de Stanley Kubrick, qui restait et reste ma référence. Dune a été proposé en avant-première à Nice, en 1984, dans le tout nouveau palais des congrès, Acropolis, qui vient d'être démoli mais c'est une autre histoire. J'avais eu une invitation via la Cinémathèque qui venait de s'installer dans une salle flambant neuve et c'était la première fois que j'allais à une avant-première. Je vous laisse imaginer le niveau d'excitation. Lynch était présent à cette soirée mais j'avoue que je ne m'en souviens pas.

Dune, Kyle débarque dans l'univers de David, photographie © Universal Pictures

Ce dont je me souviens c'est de l'ampleur de la déception et des regards atterrés qui s'échangeaient à la sortie. Dune, c'est ce genre de film que l'on voit de désagréger sous nos yeux au fur et à mesure de la projection, jusqu'à ce que l'on se demande comment les concepteurs ont pu se louper à ce point. La seule chose que j'avais sauvée du naufrage, c'était la musique du groupe Toto dont j'avais acheté le disque. Sur le fond de l'affaire, je me souviens d'une critique qui disait que le problème de Dune était d'arriver trop tard et que de nombreuses scènes avaient été portées à l'écran dans d'autres films, dans ces désormais classiques de la science-fiction du début des années 80. A l'époque j’ignorais tout de la tentative inaboutie d'Alejandro Jodorowski d'adapter Dune dix ans avant. Tout le travail préparatoire impliquant des artistes majeurs comme Dan O'Bannon, Moebius, Giger ou Foss avait circulé dans les grands studios et inspiré, d'une manière ou d'une autre, d'autres productions. D'où cette impression de déjà-vu sur le film de Lynch que j'avais en effet ressentie. J'ignorais aussi tous les problèmes que le cinéaste avait rencontré avec son producteur, Dino De Laurentiis, qui avait déjà massacré King Kong en 1976, et qui avait exigé une version d'environ deux heures, sur le modèle des Star Wars de Lucas. Bref. A l'occasion de la sortie de la version de Denis Villeneuve, j'ai parlé à ma compagne de la version Lynch et je lui ai fait découvrir, l'occasion pour moi d'y revenir. La première heure, je me suis sincèrement demandé ce qui m'avait tant déplu à l'époque. Et puis la seconde heure m'a apporté la réponse. J'ai retrouvé cette impression de débobinage du récit, de trous de plus en plus importants dans la narration, impression plus précise maintenant que je connaissais les détails de l'histoire grâce aux films de Villeneuve. La fin, avec Sting, son slip bleu et son allure si kitsch, achève de faire basculer le film dans le ridicule. Ceci dit, j'ai appris pour l’occasion qu'il existe un montage d'environs trois heures plus conforme à la vision de Lynch et qui comble peut être les fameux trous.

David Lynch à Acropolis (photographie DR source Cinémathèque de Nice)

Je n'en ai pas voulu à Lynch et c'est avec la même impatience que j'ai attendu puis découvert Blue Velvet en 1987. Je me souviens encore de la grande salle du Gaumont, sur l'avenue Jean Médecin, et de la séance avec mes amis. Et je me souviens de la sortie avec un sentiment mitigé, le même sentiment que j'aurais le plus souvent après les films de Lynch. Je me souviens à la fois des choses qui m'avaient plu, la musique, l'ambiance, les couleurs, les comédiens, l'utilisation de la musique, mais aussi de scènes limites, notamment avec le jeu mélodramatique de Laura Dern, pleurnichant sur une histoire d'abeilles (est-ce que c'est bien dans ce film ?), et de Dennis Hopper complètement allumé. Je n'ai jamais revu le film mais, maintenant que je découvre Twin Peaks, je me dis que ça serait bien d'y revenir. Sailor et Lula (Wild at Heart, 1990), c'est autre chose. Là aussi je me souviens de l'attente ; de la découverte du film auréolé de sa palme d'or, au cinéma Rialto, à Nice toujours, avec un groupe d'amis cinéphiles, le cercle du lundi. Je me souviens de notre plaisir à la sortie et de nos discussions gourmandes sur certaines scènes. En y repensant, ce qui m'avait laissé dubitatif sur Blue Velvet fonctionnait sans réserves sur celui-ci : le jeu mélo (très premier degré) de Laura Dern, les embardées de Willem Dafoe en Bobby Peru (ha ! La scène de séduction !), les détours dans l'étrange, le surréalisme (la fin ! La fin !). Je me souviens de transitions hystériques que j'avais aimées, du bras de Nicolas Cage sur les seins de Dern, de Dern piétinant furieusement le matelas, des choses comme ça, très rock and roll, sexy, excitantes.

Ce qui amène à Twin Peaks, mais à l'époque je n'avais plus de télévision et je suis passé à côté. Je me souviens avoir eu envie de voir le film Fire Walks With Me, mais ça ne s'était pas fait. Je suis revenu à Lynch avec ce qui reste mon film préféré de lui : Lost Highway (1997). Je me souviens d'une séance hivernale au cinéma Mercury, modeste salle art et essai, et de la superbe forme en boucle du film. Je me souviens de la fameuse réplique « Dick Laurent is dead » et de m'être beaucoup amusé à la scène où le truand coince un chauffard qui lui a fait une queue de poisson. On sentait le vécu. Je me souviens aussi de l'homme mystère et de la beauté de Patricia Arquette, des scènes de route et des phares dans la nuit. Avec un de mes ami, fou du film également, nous revenions souvent sur nos scènes préférées, récitant tel ou tel dialogue.

J'ai découvert Une Histoire vraie (Straight Story, 1999) au festival de Cannes. C'était une bien belle édition, avec Kitano, Carax, Greenaway, Bellocchio, Jarmush, Sayles..., mieux vaut ne pas chercher à comparer avec aujourd'hui, je pense avoir un peu perdu le feu sacré. Le Lynch, donc, était annoncé comme « fordien », ce qui ne m'avait pas paru évident mais prend aujourd'hui une autre résonance avec son rôle chez Spielberg. N'ayant jamais revu le film, il en me reste guère qu'un souvenir global, celui d'un rythme calme et de grands espaces, d'une beauté apaisée mais un peu distante et puis du visage de Harry Dean Stanton ouvrant la porte à son frère.

Autant dire l'ampleur de la déception quand, deux ans plus tard, à Cannes de nouveau, j'ai découvert Mulholland Drive dans la salle Lumière. J'étais pourtant parti plein d'un grand espoir mais assez vite je me suis perdu dans son intrigue alambiquée et, un peu à la façon de Dune, j'ai complètement lâché le film de cours de route. Je crois que c'est la scène où le metteur en scène, après s'être fait virer, découvre sa femme au lit avec un type, qui a enrayé le mécanisme de mystère installé par le début du film. Je l'ai trouvée prévisible et décevante. Tout ce qui m'avait semblé réussi dans Lost Highway sentait cette fois le fabriqué ou le recyclé. Je suis sorti de la séance un peu en colère, avec la désagréable impression de m'être fait balader. Je me souviens avoir tendu l'oreille aux conversations autour de moi et avoir perçu la même déception. Et pourtant, très vite, la rumeur a été élogieuse et le film est pour beaucoup le chef d’œuvre de Lynch. Comme j'avais peur de ne pas avoir tout compris, j'ai revu le film quelques temps plus tard, quand il est sorti en salles en novembre. Mais malgré les clefs que Lynch avait données dans un article de Libération, j'en suis resté sur ma première impression et n'ai pas tenté l'expérience de son dernier opus.

Pour être complet, j'ai aussi vu certains de ses courts dont The Grandmother (1970), au festival de Vendôme, et The Alphabet (1969) tout récemment, qui sont aussi gratinés l'un que l'autre mais dans un autre registre. Ce qui est toujours passionnant dans ces films des tout débuts, c'est de découvrir des motifs, des images, un travail sur le son, que l'on va retrouver dans les longs métrages à venir.

Enfin, après l'expérience Spielberg où je l'ai trouvé excellent, j'ai enfin découvert l’univers de Twin Peaks, d'abord avec le film de 1992, diffusé en ligne à son décès. J'ai réussi à me laisser aller, y compris pour certaines scènes des plus étranges où son style est plus éclatant que jamais. J'ai logiquement enchaîné avec la série dont je viens de terminer les deux premières saisons. Et là, j'ai accroché. Les épisodes qu'il a réalisés portent sa marque de manière intense et, s'il y a bien quelques longueurs dans la seconde saison, l'ensemble est remarquable et je comprends combien Twin Peaks a pu marquer les esprits à son époque. Et puis la distribution est incroyable. Clin d’œil qui ramène à John Ford, le vieux serveur est joué par Hank Worden de la Ford Stock Company. Je me laisserai peut être tenter par finir l'ensemble de son œuvre et peut être même, qui sait, de repasser à l'occasion sur Mulholland Drive.

19:19 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : david lynch | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/05/2025

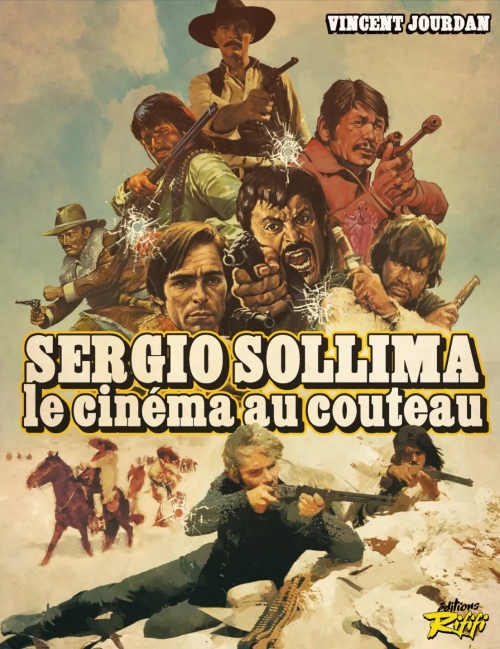

"Sergio Sollima, le cinéma au couteau", le livre !

Après bien des péripéties, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre Sergio Sollima, le cinéma au couteau, aux éditions Rififi. Il est désormais disponible chez l'éditeur (cliquez sur l'image ci-dessous), dans les librairies Metaluna (Paris), Ombres Blanches (Toulouse) et Mollat (Bordeaux), mais vous pouvez le commander via votre libraire favori.

Pour les cinéphiles et amis niçois, je serai à la Cinémathèque de Nice le samedi 7 juin pour une séance de dédicaces et une présentation du film Saludos Hombre (Corri uomo corri, 1968) en version restaurée.

En guise de présentation, voici la quatrième de couverture :

Cinéaste de l'âge d'or du cinéma de genre italien, Sergio Sollima est une personnalité fascinante, tour à tour étudiant aux côtés de Michelangelo Antonioni, partisan durant la Seconde Guerre Mondiale, critique, scénariste, homme de théâtre et de télévision. Si sa filmographie est relativement modeste, Sergio Sollima a su marquer son époque par la création de personnages mythiques, tels que l'agent 3S3, Cuchillo et Sandokan (adapté de Salgari), et par la réalisation de films phares dans les genres qu'il a explorés : Colorado, Le Dernier Face à face, ou encore Revolver. Du western au polar, du cinéma d'aventure à l'espionnage, Sergio Sollima a également insufflé à ses films son engagement politique et humaniste, né des années sombres du fascisme. Malgré son apport conséquent au cinéma italien, ce réalisateur n’avait jusqu'ici jamais fait l'objet d'un ouvrage de référence.

Avec Sergio Sollima, je vous propose de traverser six décennies de cinéma italien à travers la vie et de l’œuvre de ce cinéaste d'anthologie.

13:01 Publié dans Evènement, Livre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/04/2025

Réveil !

07:44 Publié dans Actrices, Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |