« 2014-12 | Page d'accueil

| 2015-02 »

30/01/2015

Pause en courts

08:12 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/01/2015

Lâchez les monstres !

Ze craignos monsters (le retour du fils de la vengeance) de Jean Pierre Putters (Éditions vent d'Ouest)

Texte pour les Fiches du Cinéma

C'est sûr que Noël est passé et bien passé, et si je n’étais pas une grosse feignasse, je vous aurais fait ces quelques lignes pour que vous puissiez découvrir sous le sapin le superbe Ze craignos monsters signé Jean Pierre Putters le grand, sous titré Le retour du fils de la vengeance, et édité aux magnifiques éditions Vent d'Ouest. Si on vous l'avait offert, vous en auriez eu les yeux humides de reconnaissance. Si vous l'aviez offert, vous eussiez passé pour l'homme de goût que vous êtes. Mais trêve de regrets et de subjonctif. Le début d'année n'ayant pas pas incité à la gaudriole, vous avez peut être conservé des bons cadeaux ou le besoin d’échanger le dernier Houellebecq ou le Goncourt que vous n'ouvrirez pas. Ces quelques lignes tombent finalement à pic.

Jean-Pierre Putters, l’auteur, il convient de lui rendre le vibrant hommage qui lui est dû. Né à Paris en 1956 pour situer, il est l'un des plus ardents défenseurs et passeurs du cinéma fantastique. C'est à dire celui du merveilleux et de l'horreur, des voyages dans l'espace et le temps, des fins du monde et des cryptes hantées, des mondes perdus et des continents oubliés. Il a surtout une prédilection pour les monstres, pas les cons trop réels, les vrais, les pas beaux terrifiants et émouvants, les vampires, morts-vivants, robots, scientifiques exaltés, savants fous, singes géants lubriques, loups garous, bestioles en tout genre, genre fantastique. Ils naissent dans et peuplent nos rêves et cauchemars. Ils nous parlent de nos aspirations et désirs les plus inavouables, de nos terribles peurs pour mieux les affronter dans le monde réel. Parfois, ils font rire. Jean-Pierre Putters vit avec eux depuis toujours et leur voue un amour contagieux. Cette passion, il a su, avec quelques autres, la transmettre.

Il crée en 1972 la revue Mad Movies, simple fanzine qui prend un peu le relais de Midi-Minuit Fantastique, proposant une alternative à l’Écran Fantastique quand il passe professionnel en 1982. La revue est toujours dans les kiosque avec succès, Putters ayant passé le relais à l'orée de l'an 2000 à une équipe qui n'a cessé de se renouveler. Mad Movies aura accompagné l'explosion du genre et la montée en puissance de la nouvelle génération des années soixante dix, les John Carpenter, Tobe Hopper, Dario Argento, George Romero, Lucio Fulci... puis de leurs héritiers directs, de Blade runner à Gravity, de Zombie à Hostel. Plus encore, Jean-Pierre Putters n'aura cessé de faire le lien avec les riches heures du passé, les monstres de la Toho, les créatures de la Hammer Films, les francs tireurs comme Jean Rollin ou Jesús Franco. Mieux, il aura encouragé la création elle-même et je me souviens non sans émotion des festivals du super 8 fantastique et des articles qui expliquaient comment réaliser un maquillage de zombie dans son salon et refaire Star wars dans sa salle de bain. Ou le contraire.

Joli jeté d'épaule, It terror from beyond space (1958) de Edward L. Cahn

Avant de passer à autre chose du côté de Métaluna, Jean-Pierre Putters aura laissé dans sa revue un abécédaire monumental du cinéma fantastique et les Craignos Monsters. C'est une longue série de portraits des créatures les plus improbables qui aient hanté les écrans, allant plonger dans les tréfonds des séries Z, voire au-delà, et dans toutes les cinématographies, du Brésil à la Turquie, du Japon à l'Italie. Cette œuvre indispensable et hilarante a été regroupée dans les années quatre vingt dix dans trois beaux albums. Et nous voici, après des mémoires ébouriffantes, Mad... ma vie !, (éditions Rouge profond, 2012), à ce livre, là, ici et maintenant, avec un quatrième volume des Craignos Monsters un peu particulier. C'est un livre très libre, une somme, un voyage dans le panthéon personnel de l'auteur, un peu comme celui de Martin Scorcese mais dans un autre genre. C'est un poème d'amour à un cinéma qui ose tout, parfois le pire, où les images sont aussi importantes que les mots. Les robots en fer-blanc, zombies décomposés et aliens hallucinés peuplent ses pages, et Jean-Pierre Putters revisite, guidé par son goût très sûr et son érudition impressionnante, les grands mythes du fantastique.

Dans les salles de ce musée imaginaire, il y a les singes géants amoureux de jolies femmes en satin, les momies en folie, les hommes invisibles, les vampires, les créatures mutantes et les animaux dégénérés. Il y a aussi des cinéastes. Dans la multitude de noms qui pourraient venir à l'esprit, Putter en sélectionne quelques uns, pour leur valeur emblématique. Nous croisons ainsi Jack Arnold, le réalisateur de Tarantula et de Creature from the black Lagoon (L'étrange créature du lac noir), H G Lewis, l'inventeur du gore avec Blood feast, Roger Corman que l'on ne présente plus (si ?), Bert I. Gordon, l'obsédé du gigantisme, et Edward L. Cahn, obscur mais typique artisan de la série B américaine des années cinquante. Au centre du livre, comme un manifeste, un long chapitre consacré à notre cher Jesús Franco disparu en 2013. Putters parcourt son exubérante carrière et ses icônes féminines dévêtues, agrémenté de quelques extraits d'entretiens avec le créateur du Dr Orloff. « Dans ma filmographie, il y a beaucoup de mauvais titres, mais je les revendique presque tous, car ils symbolisent ma liberté ». Tout est dit. Tant de choses restent à voir.

Bon sang ne saurait dormir, Count Dracula (Les nuits de Dracula - 1970) de Jesús Franco

Photographies et affiches de ce monument de papier sont éloquentes et généreusement dispensées. Les textes de Jean-Pierre Putters se font tour à tour drôles où lyriques quand il parle de la carrière Fay Wray, l'inoubliable fiancée du King Kong de 1933 « .. immortelle, désirable, toujours fascinante, telle qu'elle reste encore vivante dans nos mémoires ». Il reste plus que jamais fidèle à son style décontracté et précis, créant une intimité avec le lecteur qu'il interpelle, quand ce n'est pas le correcteur ou l'éditeur, et se régale de jeux de mots à la René Goscinny (parlant de Tom Pouce : « Enfant le petit poussait »). Il garde du coup toujours la bonne distance pour parler des films les plus improbables, des créatures les plus exotiques, comme des réussites intemporelles et des véritables chefs d’œuvres. Ce Craignos Monsters nouvel épisode est un régal constant, le genre de livre que l'on se fera un plaisir d'ouvrir régulièrement avec gourmandise et qui nous donne des pistes, des désirs de films pour de longues années.

L'horreur, l'horreur, Fay Wray, l'immortelle.

16:06 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean-pierre putters | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/01/2015

(...)

19:36 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/01/2015

Un pas de coté (Cabu, Wolinski, Cavanna, Choron, Delfeil de Ton)

19:08 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, cavanna, geoges wolinski, choron, delfeil de ton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2015

...

20:58 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2015

Noir de proximité

The Big Night (La Grande Nuit - 1951) Un film de Joseph Losey

Texte pour les Fiches du Cinéma

George La Main a le sang bouillonnant de son adolescence. Ce sang ne fait qu'un tour quand il voit, le jour de son anniversaire, son père humilié publiquement par Al Judge, un journaliste un peu louche. Cela se passe dans le bar paternel, devant les habitués, et ce qui traumatise George, c'est que son père accepte sans piper mot la punition infligée par Judge, quelques coups de canne infligés selon ces rituels propres aux truands. L'adolescent ne sait plus quoi croire sur ce père qui vient de faire preuve en quelques instants de son autorité (une gifle bien sentie), et de son affection (la surprise de l'anniversaire). C'est pour lui insupportable et il s'enfuit dans la nuit urbaine, mû à la fois par un désir de vengeance et une question lancinante : pourquoi ?

The Big Night (La Grande Nuit) est le dernier film de Joseph Losey avant son départ pour l'Europe, film dont il abandonne le montage plutôt que de transiger avec la HUAC, commission d'enquête traquant le communiste à Hollywood en ces riantes années de la chasse aux sorcières. Losey, qui a fait partie du Parti Communiste Américain, préfère l'exil. À vrai dire tout cet arrière plan ne semble pas transparaître dans The big night, sinon que le film est ramassé à 75 minutes, sec comme un coup de trique, ce qui découle peut être de sa finition en urgence. Par contre, c'est clairement un film noir social qui, comme la majorité des grandes œuvres du genre, est d'abord une plongée dans la face sombre de l'Amérique. Après l'intolérance dans The Boy with Green Hair (Le garçon aux cheveux verts – 1948) et la critique des valeurs matérielles dans The Prowler (Le Rôdeur -1950), Losey et ses scénaristes, Hugo Butler, Ring Lardner Jr., et l'auteur du roman d'origine Stanley Ellin, s'attachent à travers la quête existentialiste de George à une réflexion sur le poids que le passé fait peser sur l'avenir dans une société gangrenée par la violence sociale. Cette violence qui trouve son expression visuelle spectaculaire dans la correction publique administrée par Judge révèle une violence généralisée qui régit les rapports humains. D'entrée, George est bousculé dans la rue par une bande de petites frappes. Sa fragilité, son côté enfant, est mis en exergue. Les rapports père-fils, souvent compliqués à cet âge, sont décrits sous le signe de l’autoritarisme. Le père refuse les questionnements de son fils, il refuse ses états d'âme. Les rapports homme-femme seront régis par la même violence que George va découvrir petit à petit. La ville elle-même est agressive, montrée par Losey en une succession de décors misérables, étroits, bruyants, cadrés serrés, étouffante et sale, exerçant une violence psychologique via son atmosphère sur les êtres.

L'esthétique de film noir adoptée par Losey et son chef opérateur Hal Mohr renforce ce sentiment d'oppression avec ses noirs profonds, ses ambiances le plus souvent nocturnes, les forts contrastes, les zones d'ombre, et les effets de suspense qui jouent sur les règles du genre. La violence de la première scène suffit à nous faire craindre les actions à venir lors de ce voyage initiatique dans lequel se lance George. L'enfant revêt symboliquement les habits d'adulte, le chapeau mou, et s'empare d'un revolver. Lui aussi veut exercer sa part de violence. Pris dans ce milieu, les personnes qui l'entourent ont baissé les bras à l'image de son père ou tentent de profiter de lui. Losey décrit entre les images cette hiérarchie de la misère de salle de boxe en bar louche, où règne la loi du plus fort. George n’accepte pas et rue dans les brancards, maladroit mais décidé. Il fait sa propre expérience et va se frotter à la réalité du monde et de l'amour au terme de cette longue nuit. Avec subtilité, Losey l'amène à découvrir l'humanité derrière les masques sociaux et la relativité des notions de bien et de mal, le courage qui peut se dissimuler derrière la résignation. George aura même l'occasion de découvrir ses propres préjugés racistes à travers une rencontre étonnante avec une chanteuse de jazz noire. Au final, il va découvrir les raisons de la bastonnade de son père. Le spectateur, aux côtés de George, n'est pas au bout de ses surprises.

Malgré la dureté générale du film et le portrait au couteau de l'Amérique de l'époque, Losey dégage par sa façon de filmer ses personnages, proche, leur part la plus attachante. Chacun fait ce qu'il peut et devenir adulte, c'est l'accepter. Cette comédie humaine pitoyable et grandiose s'incarne dans des acteurs confondants de naturel comme Preston Foster (le père), la délicate Joan Loring, Philip Bourneuf, et Dorothy Comingore qui fut la seconde épouse de Charles Foster Kane dans le film d'Orson Welles, l'actrice dont le brave Orson disait qu'elle finirait comme son personnage. A noter l’apparition du futur réalisateur Robert Aldrich lors de la scène du match de boxe. Reste le cas du jeune héros, le seul bémol que j'émettrais. John Drew Barrymore, fils de John et père de la jolie Drew, membre du clan Barrymore donc, ne m'a pas semblé très convaincant en George avec un jeu fiévreux un peu théâtral. Disons pour comparer ce qui peut l'être que dans le genre rebelle sans cause, il n'est pas du niveau d'un Farley Granger chez Nicholas Ray ou d'un John Dall chez Joseph H. Lewis.

Photographies source Film Society Lincoln Center.

A lire également sous la plume de Griffe

Par Édouard sur Kinok.

09:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : joseph losey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2015

2014, petit bilan

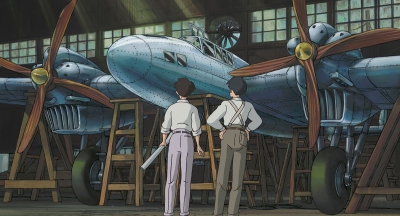

Trois chefs d’œuvre, deux inédits excitants, un film sensible, deux fidélités, un western agréable, un court métrage : dix, le compte y est.

De haut en bas et plutôt dans l'ordre : Kaze tachinu (Le vent se lève) de Hayao Miyazaki, Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya) de Isao Takahata, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, Kodachrome de Agathe Corniquet, Julien Doigny, Nicolas Lebecque, Thyl Mariage et Lydie Wisshaupt-Claudel, La chambre bleue de Mathieu Amalric, La machina de Thierry Paladino, Jimmy's hall de Ken Loach, Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian, The salvation de Kristian Levring et Moul lkelb (L’homme au chien) de Kamal Lazraq. Photographies : Studios Ghibli - Le pacte - Alfama films - Zentropa - DR.

15:21 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : 2014, robert guédiguian, hayao miyazaki, isao takahata, super 8, thierry paladino, ken loach, mathieu amalric, abderrahmane sissako, agathe corniquet, julien doigny, nicolas lebecque, thyl mariage, lydie wisshaupt-claudel, kamal lazraq, kristian levring | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2015

2014, des films (2eme semestre)

Espagne encore avec le Mourir à Madrid (1963) de Frédéric Rossif. J'en connaissais le commentaire pour l'avoir lu dans un poche marabout que possède mon père. Quelques nouveaux titres pour Les Fiches : The fan (L'éventail de lady Windermere - 1949) d'Otto Preminger avec une délicieuse Jeanne Crain que j'ai envoie de revoir ailleurs, The brink's job (Têtes vides cherchent coffres plein – 1978), comédie de William Friedkin ce qui est rare, une poignée de films de science fiction italiens des années soixante assez peu convaincants, et The unforgiven (Le vent de la plaine – 1960) de John Huston avec le piano, la superbe scène de la tempête de sable, la musique de Dimitri Tiomkin, le bonheur quoi. Je mets la main sur un film peu connu de Sergio Corbucci, Donne armate, polar qu'il tourne pour la télévision en 1989. Ce sera son avant dernier. J'y retrouve Christina Marsillach, une pointe d'influence argentesque, et une actrice que je découvre, Lina Sastri. Corbucci se révèle très à l'aise en féminisant son couple de héros habituel. Beau travail. Je regarde avec ma fille Reverendo Colt (Le Colt du révérend – 1970) western de Leon Klimovsky, et je m'endors devant. A mon réveil, ma fille me dit que c'était bien, alors je m'y remets.

Sur Baloonnatic, Buster signale la reprise d'une comédie de Preston Sturges The miracle of Morgan Creek (Miracle au village – 1942). Je fais le rapprochement avec Hail the Conquering Hero (Héros d'occasion – 1944) du même réalisateur avec le même acteur Eddie Bracken. Celui-ci, je l'ai parce que la vedette féminine est la sublime Ella Raines, mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne l'ai pas encore vu. Du coup je fais un doublé et c'est l'extase. Dans ...Morgan Creek, Bracken essaye de tirer d'affaire Betty Hutton qui s'est retrouvée enceinte sans savoir de qui. Postulat hardi pour l'époque dont Sturges se tire haut la main sans un poil de vulgarité. Dans ...Conquering hero, Braken qui a été réformé pour un rhume des foins chronique, est pris en charge par six marines qui décident de sauver l'honneur en le faisant passer pour un héros dans son petit village. Là encore on mesurera l'audace du scénario dans une Amérique en guerre. Dans les deux cas, Sturges fait preuve d'un haut sens de la mécanique comique, compliquant à loisir des situations qu'il pousse à leur point de rupture, tout proche du drame, pour les dénouer avec élégance. M'épatent l'ampleur de sa mise en scène dans les mouvements de foule et la capacité à faire vivre tout un petit peuple très américain qu'il peint avec chaleur, tendresse et une pointe d'ironie. Il joue en virtuose des grandes figures de l'Americana : la tarte aux pommes, la mère, les communautés rurales et les barrières blanches devant les maisons de bois. Ella Raines en tailleur blanc est à tomber et Betty Hutton fait preuve d'un tempérament comique dévastateur. Merci, Buster.

Sur Internet le bon Dr Orlof fête les dix ans de son journal cinéma avec plein d'invités. C'est l'occasion de retrouver d'anciennes connaissances virtuelles. Le Dr Devo cite au passage le cinéaste Don Coscarelli. Bon sang, mais c'est que je n'ai jamais vu son Phantasm de 1979. Pourtant son image de boule argentée volante et mortelle m'avait marquée en son temps. Allez, j'enquille le film et suit avec le très original Bubba Ho-Tep (2002). Conquis, voilà un cinéma fantastique que j'aime, imaginatif et viscéral, enrichissant l’imaginaire, avec un ton, un style personnel comme chez John Carpenter ou George Romero à son meilleur. Je fais partager à ma fille la conquête de l'espace vue par Philip Kaufman dans The right Stuff (1984) puis par Stanley Kubrick. Cette fois elle hésite un peu devant 2001 car je me refuse à lui donner la moindre information sur le film. A mon grand plaisir, elle suit même après la dernière partie, vers Jupiter et au-delà. Bien sûr, elle me demande ce que cela signifie et je lui avoue que je n'en sais pas plus qu'elle. Chacun doit trouver ses réponses.

The purple plain (La flamme pourpre – 1954), délicat film de guerre si l'on peut dire, me plonge dans la filmographie de Robert Parrish d'où je ressorts avec son western rare Saddle the wind (Libre comme le vent – 1958). Julie London y chante la chanson titre à un John Cassavetes à ses genoux et c'est très beau. Autre grand moment de l'année, je fini par mettre la main sur un film qui est une très vieille obsession, Cinq tulipes rouges (1949) de Jean Stelli. Cette histoire policière de vengeance sur le tour de France n'a rien du chef d’œuvre méconnu, mais il m'a marqué enfant au point que je fais rarement du vélo sans penser à la scène où un cycliste fait une chute parce qu'on a scié son guidon. Pas revu depuis peut être quarante ans, je fais abstractions des faiblesses de la chose pour jouer le jeu à fond et me délecter de tout l'arrière plan d'une France décontractée après la tourmente de la guerre. Je savoure la moindre miette de cette madeleine.

S’enchaînent quelques pellicules agréables, Téléphone en concert et en split screen, De Broca par la queue, le dernier Astaire-Rogers qui me manquait, James Bond qui retrouve son Aston Martin, un Disney Song of the south (1948) que l'on tente de faire oublier, la vision semestrielle du requin de Steven Spielberg (vous reprendrez bien un petit récit de l'USS Indianapolis ?), un Daminano Damiani contre la Mafia avec la Cardinale et le Franco Nero. Je suis en roue libre. Et en plein conflit social, du coup je participe a minima à Un festival c'est trop court, le festival du court métrage de Nice en octobre. Je vois quand même une programmation régionale intéressante et à la soirée de clôture quelques jolies choses dont Moul lkelb (L’homme au chien) de Kamal Lazraq, qui plonge son jeune héros un rien renfermé dans un voyage au cœur des bas-fonds de Casablanca pour tenter de retrouver son chien qui lui a été enlevé sur la plage. Le côté cauchemardesque de l'aventure et la climat de violence qui baigne le film sont remarquables, comme tous les acteurs non professionnels, souvent proches de leurs personnages.

Pour les Fiches, je découvre le cinéaste Henri de La Falaise et ses films qui mélangent documentaires exotiques (Bali, l'ancienne Indochine) et fiction. Tourné en 1935, Legong bénéficie de l'un des premiers procédés technicolor et c'est une splendeur. De La falaise fait preuve d'une sensualité dans ses images tout à fait remarquable. Coffret Prévert ensuite avec un long documentaire que Pierre consacre en 1960 à Jacques et une jolie collection de court-métrages réalisés par les deux hommes. Du coup je m'offre une belle édition des œuvres du poète. Corbucci inédit de nouveau avec sa version de Robinson Crusoé tournée en 1976 avec Paolo Villaggio et la très belle Zeudi Araya. Curieux portrait souvent très drôle, parfois cruel, de l'auteur en naufragé. Robinson est un italien aisé, aliéné comme on dit par le monde moderne, qui va faire l'expérience de la vie sauvage avec un manque notable de sens pratique. Vendredi devient une sculpturale fille des îles que Corbucci filme avec beaucoup de... naturel. Il va falloir que je me penche sur ce film important chez mon réalisateur fétiche.

Quelques films anecdotiques plus loin, j'ai une soudaine et irrépressible envie de Jean Grémillon et revois Lumière d'été (1942). Je me sens mieux, je vais récupérer Remorques (1940) dont j'ai lu le roman de Roger Vercel cette année. Dans un entretien pour Midi-Minuit Fantastique, Jacques Tourneur, déclare aimer beaucoup The uninvited (La falaise mystérieuse – 1944) de Lewis Allen. Dans ce film, il y a Gail Russel, actrice délicate que j'ai adoré aux côtés de John Wayne à la fin des années quarante. Hop. Le film est superbe, classique histoire de fantômes pas très loin de Mrs Muir, mais traitée avec un mélange de subtilité, de premier degré dans les effets et de décalages bienvenus comme la façon la sœur du héros envisage la présence de fantômes dans la grande demeure qu'ils ont acheté ensembles. C'est pour ce film qu'à été composé le superbe standard Stella by starlight par Victor Young. Gail Russel dont c'est le premier rôle important est excellente avec son air fragile et, d’émotion, je revois Angel and the bad man (L'ange et le mauvais garçon – 1947). Russel est l'ange, Wayne le mauvais garçon qui sera vite repenti, le film toujours délicieux. Comme c'est Halloween, je propose à ma fille Bride of Frankenstein (La fiancée de Frankenstein - 1935). Vieux souvenir, La bourse et la vie (1966) de Jean-Pierre Mocky dont je me souvenais avoir vu les trois dernières minutes il y a bien trente ans. Comédie de voyage assez réussie, plutôt gentille de la part de Mocky, avec des numéros formidables de Darry Cowl, Jean Poiret, Michel Galabru et Michel Lonsdale, et puis la très jolie Marilù Tolo et les têtes habituelles de l'auteur. Quelques jolies reprises dans la foulée des rétrospectives Zoom Arrière avec Melville, Corbucci, et le condé de Boisset. Je me mets sous les yeux La Novia Ensangrentada (La Mariée sanglante) signé Vicente Aranda en 1972, un film d'horreur inspiré de la Carmilla de Sheridan Le Fanu mais situé dans l'Espagne de la fin du franquisme. Le film peut se lire de plusieurs façons, matérialisation des craintes de l'héroïne face à la sexualité, critique sociale et politique d'un pays dominé par le machisme, histoire de vampirisme actualisée, mais dans tous les cas il est assez radical. Il est étonnant qu'une telle production ait vu le jour dans un pays encore très corseté, mais c'est peut être la raison. Nombre de films fantastiques de cette période sont audacieux, y compris selon nos standards actuels. Le film vient d'être édité par les éditions Artus, mais j'en avais une copie venue d'Angleterre.

Science-fiction soviétique un rien désuète, un Duvivier période américaine avec un superbe duo Ginger Rogers – Henry Fonda, qui me donne envie de revoir Panique (1946) et sa place des fêtes où vivaient mes parents jeunes, film indépendant américain un rien monté en épingle, un polar signé Castellari avec Franco Nero en citoyen rebelle. Inisfree a 10 ans. J'arrive doucement aux Rencontres, la manifestation que j'organise chaque année avec mon association. Des films présentés, je retiens deux longs métrages originaux et très aboutis : Kodachrome de cinq belges Agathe Corniquet, Julien Doigny, Nicolas Lebecque, Thyl Mariage et Lydie Wisshaupt-Claudel. Documentaire sur un voyage entrepris par les quatre premiers en Amérique, à la recherche du dernier laboratoire développant le procédé Kodachrome avant son arrêt définitif. Le film est une réflexion sur l'acte créateur, le monde comme il va, le cinéma comme on peut le pratiquer. Les images sont surtout du super 8, avec un peu de 16mm et un tout petit peu de vidéo. Outre la forme du road-movie, le film revisite les grands thèmes du super 8 : film de voyage, film de mariage, visite de ville nez en l'air pour filmer les buildings, reportage, film de vacances, film entre amis. C'est intelligent, parfois émouvant et bien construit utilisant même les contraintes de ces formats. A découvrir en espérant que le film, qui va de festival en festival, pourra être édité en DVD. L'autre beau film, c'est La machina de Thierry Paladino qui mêle un zeste de fiction à un documentaire autour d'un vieux marionnettiste qui initie, le temps d'une tournée estivale, un petit garçon à son art. Filmé sous le soleil du haut pays niçois avec une photographie très soignée, La machina est encore un road movie, doublé d'un récit initiatique touchant, triplé d'un regard précis sur tout un art de vivre, des marionnettes aux contes, des fêtes de villages aux jeux. Remarquable performance des acteurs Serge Dotti et du jeune Adrien Woodall.

Je fais un peu de rattrapage sur 2014 avec The salvation, western du danois Kristian Levring avec Mads Mikkelsen, classique mais efficace, et le nouveau Robert Guédiguian, Au fil d'Ariane. Film plutôt mal accueilli de ce que je peux lire, mais qui, passé les incompréhensibles trois premières minutes, déploie de réelles qualités autour de l'univers bien connu du cinéaste : Ascaride, Meylan en patron de restaurant, Boudet, Darroussin, l'Estaque, la musique de Jean Ferrat... C'est une version lumineuse de A la vie, à la mort (1995) et je me dis que le film est peut être plus touchant pour ceux qui sont fidèles à Guédiguian. Je le suis. Je vérifie, suite à sa remarquable position sur Zoom Arrière, que Se sei vivo, spara (Tire encore si tu peux – 1968) de Giulio Questi est toujours un film unique en son genre. Il l'est. Le lendemain, j’apprends la mort du réalisateur. J'en suis triste. Je vérifie ensuite que Giù la testa ! (Il était une fois la révolution – 1971) est toujours explosif, et que j'avais bien vu un érotisme subtil chez Chen Pei-pei la guerrière émérite dans The lady hermit (Les griffes de jade – 1972). Je montre le Legend (1985) de Ridley Scott à ma fille. Mon fils nous rejoint mais ne semble pas impressionné par Darkness, plus intrigué qu'effrayé. Le film tient bien le coup, surtout la partition cristalline de Jerry Goldsmith. Pour rendre hommage à Virna Lisi, je vois 5 marine per 100 ragazze (1962) de Mario Mattoli, un DVD que j'avais acheté il y a deux ans à Caen. J'aurais pu trouver mieux. Pour les fêtes de fin d'année, il y a Tony Curtis en Lepke le truand, Tim Burton, le magique Meet me in St Louis (Le chant du Missouri – 1944) de Minnelli, have yourself a merry little christmas, Pierre Richard, Ben Hur moins pénible que dans mon lointain souvenir, Hellzapoppin', Amélie Poulain, les gremlins, le trou noir de chez Disney que j'avais renoncé à voir en son temps, le Cygnus et la musique tourbillonnante de John Barry font leur effet. Je découvre aussi Thief (Le solitaire – 1981) de Michael Mann avec un James Caan bien meilleur que De Niro dans Heat (1995). Tout l'univers de Mann est déjà bien en place, ses qualités comme ses limites. Ultime rattrapage avec La chambre bleue (2014) de Mathieu Amalric avec lui-même, adaptant Simenon avec ce me semble fidélité. Peter Sellers en Clouseau pour finir l'année en famille, les dernières minutes débordant sur 2015. Et déjà une question : Par quoi vais-je commencer ?

12:08 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2014 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |