« 2014-07 | Page d'accueil

| 2014-09 »

30/08/2014

Aventures dans l'espace (à l'italienne)

Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) de Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires - 1965) de Bario Bava

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est le plus souvent basé sur les succès étrangers du moment. Exception notable : le peplum qu'ils ont inventé. La série de films de science-fiction initiée dans les années soixante semble plus motivée par l'air du temps, la course à l'espace entre américains et soviétiques, la bande-dessinée et le roman d'anticipation que par un succès en salles. 2001 était à réaliser. Ces films de série B aux moyens limités ont beaucoup vieillit, et pas seulement à cause de l'évolution des effets spéciaux. Le genre n'a pas vraiment donné d’œuvre majeure. Les découvrir aujourd'hui c'est comme feuilleter un ancien numéro de Sidéral trouvé dans un vide-grenier, amusant mais anecdotique. Reste parfois un travail de défricheur d'idées. L'imagination des scénaristes, l'inventivité des metteurs en scène, font que l'on trouvera les prémices de productions de plus d'ampleur, américaines et friquées. Aimable idée de la circulation des idées au sein de la vaste histoire du cinéma, qui n'est jamais cloisonnée. C'est un principe que l'on pourra vérifier dans la première salve de science fiction européenne proposée par les éditions Artus : Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) signé Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires) que Mario Bava réalise en 1965.

Le météore de Margheriti

Bricoleur doué, Antonio Margheriti a touché à tout avec une prédilection pour les effets spéciaux. Il restera le réalisateur le plus prolifique du genre avec une demi-douzaine de titres entre son tout premier Space men en 1960 et les quatre films de la saga Gamma uno tous réalisés en 1966. Il pianeta degli uomini spenti date de 1961 et il possède le doux parfum de la science-fiction rétro avec des soucoupes volantes, des fusées effilées, des costumes rigolos et des panneaux plein de voyants rouges et verts qui font blip et blop, d'indicateurs à aiguille et de leviers chromés. Dans cet opus, il s'agit d'un corps céleste qui s’approche dangereusement de la Terre, abritant le redoutable ordinateur d'une race extraterrestre éteinte. A terre, l'équipe de l'excentrique professeur Benson a compris le danger et organise la riposte. La première scène, un peu fleur bleue avec un coupe au bord de l'océan, est assez jolie. On se croirait dans une comédie estivale avec Catherine Spaak. Puis le film entre dans une série de tunnels très, trop, dialogués où seul maintient éveillé le cabotinage de Claude Rains incarnant l’irascible Benson. Ce sera le dernier rôle principal de l'acteur de James Whale, Michael Curtiz et Alfred Hitchcock. Autour de lui, raides comme des gravures de mode, les autres acteurs ne peuvent donner vie à des personnages trop schématiques. L'amateur remarquera la présence du juvénile Giuliano Gemma et d'Umberto Orsini dans l'équipe de Benson et déplorera l'absence d'érotisme dégagé par les actrices. Le scénario a beau être l'ouvrage d'Ennio De Concini (sous pseudonyme russe!), il aligne les clichés comme à la parade.

La mise en scène de Margheriti, sans être indigne, illustre platement les longues joutes verbales et échoue à créer une tension. Pourtant cette fichue planète s'approche de plus en plus. Le réalisateur se réveille, un peu, dans le dernier quart du film, quand les forces terrestres envoient des fusées vers le corps céleste et que, l'une après l’autre, elles sont détruites par les soucoupes ennemies sur fond d'une amusante musique électronique rappelant celle de Louis et Bebe Barron pour Fordidden planet (Planète interdite - 1956). Les effets sont rudimentaires et les lasers semblent grattés à même la pellicule. Mais il faut reconnaître que nous assistons, à ma connaissance, à la première bataille spatiale de l'histoire du cinéma. Dans l'ultime partie qui se déroule sur la planète errante, Margheriti fait preuve de ses talents avec les décors en carton pâte et les maquettes. C'est beau comme les couvertures de la collection « Anticipation » du Fleuve Noir. Si je vous dis que la terre est sauvée à la fin, je ne pense pas que vous serez étonnés. Du même auteur, je serais curieux de découvrir I criminali della galassia qui a meilleure réputation.

L'enfer spatial de Bava

C'est le style de Mario Bava qui fait de {Terrore nello spazio (La planète des vampires) réalisé en 1965 le fleuron de cette production science-fictionnelle à l'italienne. Le style et l'habileté du scénario de Bava avec l'aide de Alberto Bevilacqua, Callisto Cosulich, Antonio Román et Rafael J. Salvia inspiré d'une nouvelle italienne et qui fonctionne sur une trame simple et forte, avec unité de temps et d'action, sans s'encombrer de psychologie ni de conflits artificiels. Pour le reste, les acteur sont tout aussi raides que chez Margheriti, engoncés dans des costumes de cuir spatial avec un col très haut, très esthétiques mais peu pratiques. Les personnages sont dessinés à gros traits et la direction d'acteurs réduite à sa plus simple expression. Bava aurait pu injecter un peu de l'humour bande-dessinée comme il le fera si bien avec Diabolik, mais s'en tient à un sérieux papal qui fonctionne bien pour ce qui est de la tension, mais fait ressortir les incohérences et les naïvetés de certaines scènes comme le pilotage des vaisseaux avec tous ces appareils amusants façon Star Trek.

Deux vaisseaux se posent sur la planète hostile Aura, attirés par un mystérieux signal. Là se terre une force non moins étrange qui possède les astronautes, les forçant à s’entre-tuer puis à revenir comme des zombies pour attaquer leurs camarades. Le film hybride avec bonheur la science-fiction avec l'horreur comme Bava l'avait déjà réussi pour le peplum avec Ercole al centro della Terra (Hercule contre les vampires) en 1961. Le réalisateur pallie un budget très réduit par son sens visuel et son expérience de directeur de la photographie, jouant de toutes ses gammes de couleurs pop, vives, rouges, verts et bleus, noyant la pauvreté sous les brumes et faisant preuve d'une ingéniosité étonnante. Dans les bonus de cette édition Artus, un documentaire passionnant explique les trucages du maestro à base de recyclage de morceaux de décors et de rochers, de jeux de miroirs et de polenta mise à buller pour simuler un champ de lave. Miracle, cela fonctionne et Bava crée un monde fascinant et inquiétant entre Buck Rodgers et Flash Gordon. Il conserve un point de vue distancié ce qui lui permet de fabriquer son suspense sur le champ et le hors champ tout en s'autorisant des échappées avec la caméra qui nous font découvrir ce que les survivants ignorent. L'angoisse est bien présente et du film se détachent quelques moments forts de pure mise en scène comme le réveil des cadavres sortant de leurs tombes et déchirant leurs linceuls transparents, la traversée d'un paysage tourmenté ou la fameuse scène de la visite d'un vaisseau alien échoué, peuplé de gigantesques squelettes. Ce dernier passage ramènera immédiatement au film de Ridley Scott qui avait bien d'autres moyens techniques et un scénariste, Dan O'Bannon qui avait de la mémoire.

Photographies : DR et Artus Films

14:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario bava, antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/08/2014

Silence

Merci, Frédérique !

22:59 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis trintignant, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/08/2014

Deux femmes armées

Donne armate (1990) de Sergio Corbucci

La dernière œuvre de Sergio Corbucci sera un film pour la télévision, co-produit par la RAI en 1990. Donne armate (littéralement : femmes armées) est diffusé en 1991, en deux parties. A ce moment, Sergio Corbucci a déjà disparu, emporté par une crise cardiaque le 2 décembre 1990 à soixante ans. Malgré quelques limites en grande partie dues à son format et son cadre de production, Donne armate est un film riche dans lequel Corbucci fait preuve une fois de plus de son talent de raconteur d'histoire et de sa façon décalée d'aborder, sous la décontraction du cinéma de genre, des sujets sérieux en prise avec leur époque. Le film montre aussi une réjouissante constante dans les lignes de force de son œuvre, la place particulière des femmes, le goût pour les duos de personnages opposés mais liés par le mouvement du récit, et le mélange dynamique d'action et de comédie. On trouve enfin une capacité, après une soixantaine de films, à emprunter de nouvelles pistes, en l'occurrence des éléments venus du cinéma de Dario Argento.

Chien et chat, Angela est une jeune agente qui doit convoyer en compagnie de son supérieur, l'inspecteur un rien machiste Locasciulli, Nadia une ancienne terroriste internée. Il y a un os et, à une pause, Nadia s'évade en tirant sur le macho. Mais qui a organisé l'évasion et pourquoi, Nadia ne le sait pas plus que nous. Tandis qu'elle cherche à y voir clair en reprenant contact avec les anciens de son réseau, Angela qui culpabilise se met à sa poursuite. Les choses vont vite se révéler beaucoup plus complexes dans le scenario écrit par Corbucci avec la collaboration de Sefano Sudriè et Gianni Romolli, qui travaille avec Corbucci pour la cinquième fois et qui signera la belle histoire de Dellamorte Dellamore en 1994 pour Michele Soavi, ainsi que, tiens, Trauma de Dario Argento en 1993. Les deux femmes vont être amenées à s'unir, non seulement pour démêler le sac de nœuds, mais pour survivre. Le duo Nadia – Angela fonctionne comme à la belle époque de Paco et du Polack ou de Vasco et du Pinguino. Dans ces relations se mêlent des sentiments antinomiques de méfiance, de mépris, d'admiration, d'envie, matérialisés par une rivalité physique. C'est une alliance de contraires qui se découvrent des points communs et où les objectifs personnels opposés (sens du devoir, conviction, argent...) percutent une amitié naissante et mal assurée en provocant de profondes remises en cause. Souvent, fidèle à son style, Corbucci désamorce une émotion qui pourrait devenir artificielle par son goût de la comédie et la décontraction de ses personnages. Il sait pourtant donner d'un coup une densité à son couple mal assorti comme quand le cabot Guido Guidi meurt dans les bras du brave curé Don Albino dans Che c'entriamo noi con la rivoluzione? (Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? - 1972).

Dans Donne armate, sans doute motivé par la féminité de son duo, le réalisateur va un peu plus loin que d'habitude dans le registre sensible. Ce qui passe entre Nadia et Angela est palpable, porté par l'interprétation de Lina Sastri et Cristina Marsillach, et le film a l'intelligence de ne pas emprunter la piste du sous entendu sexuel qui n'apporterait rien. L'amitié entre la terroriste et la policière est de nature hawksienne, se construisant sur la reconnaissance des capacités professionnelles de chacune, sur l'estime qui se développe entre elles. Cette relation est mise en parallèle avec celle qui uni Nadia et son ancienne camarade Cora. Nadia retrouve petit à petit en Angela les mêmes qualités tant du domaine de la compétence que morales. Corbucci traite dans la même veine, avec finesse, la face amoureuse de ses héroïnes, laissant deviner la liberté sexuelle de Nadia tandis qu'il dessine à petites touches la timidité d'Angela dans sa relation hésitante avec Marco La Valle. Dans une courte scène explicite, les deux femmes dans un bar-dancing sont abordées par un dragueur que Nadia éconduit en entrainant Angela sur la piste de danse. Tout est dit de leur camaraderie naissante. Mais aussi, pour les deux femmes engagées dans une course contre la mort, pas de temps pour autre chose.

L'un des aspects remarquables de Donne armate est dans la façon dont Corbucci aborde la figure du terroriste dans l'Italie de la fin des années quatre-vingt qui sort tout juste des « années de plomb ». A travers son couple vedette, il est le premier à montrer dans le cadre d'une œuvre commerciale destinée à une chaîne nationale la réconciliation possible entre les adversaires d'hier et la possibilité d'un apaisement. Par le choix de l'actrice Lina Sastri, il inscrit Nadia dans le prolongement de la terroriste impitoyable jouée dans Segreti segreti (1984) de Giuseppe Bertolucci (qui lui valu un prix d'interprétation). Mais Corbucci apporte de nombreuses nuances dans le personnage. C'est une femme d'un certain âge mais encore belle, marquée dans son regard, mais qui ne renie rien de son engagement sans rien dissimuler de son amertume face aux lendemains qui déchantent et à la disparition souvent violente des anciens amis. Elle est filmée comme femme d'action, avec sa vitalité dans l'action, sa précision et sa dureté, mais aussi sa fatigue, sa lassitude et ses remises en cause, ce qui la rend émouvante. Face à elle, Corbucci met en scène avec Cristina Marsillach la nouvelle génération, faisant ressortir sa fragilité d'apparence, montrant ses temps morts et ses hésitations, mais aussi sa technicité, un rien scolaire. La jeune policière est fine de physique, presque une adolescente, parfois naïve dans ses réactions, ce qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à l'occasion. A l'idéologie de Nadia, Angela substitue une déontologie sincère, un poil rigide dans son obsession à agir selon les règles. Mais c'est là, dans ce que l'on pourrait appeler un code d'honneur dans l'action, que les deux femmes peuvent trouver un terrain d'entente. Comme à la grande époque de ses westerns imprégnés de l'ambiance politique des années 65/75, Corbucci exprime sa défiance instinctive quand aux idéologies comme aux corps constitués, que ce soient ceux de l'état ou de ses adversaires. Comme l'écrivait Jean-Patrick Manchette : « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique que leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du même piège à con. ». Un piège à con dans lequel se débattent les couples improbables de Sergio Corbucci. Comme dans les nombreux polars italiens des années soixante-dix, il y a dans Donne armate la violence et les manipulations. Mais au nihilisme rageur, parfois à un fascisme décomplexé, Corbucci substitue la possibilité d'une rédemption, un dialogue débouchant sur l'apaisement malgré la douleur. Cette constante dans les convictions du maestro dans la nature humaine et son regard toujours plein de tendresse amusée pour ses héros force mon respect.

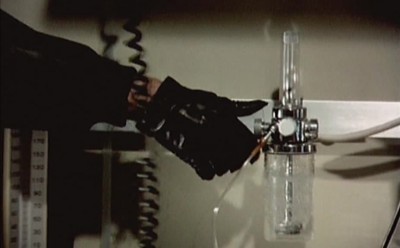

Le film trouve pourtant ses limites dans son format télévisuel. Corbucci dont le travail à partir de la fin des années soixante-dix a été critiqué, parfois à raison, pour sa pauvreté visuelle de téléfilm, travaille pour la première fois pour ce medium. De fait, Donne armate a une photographie réaliste signée Sergio D'Offizi qui a fait un peu de tout (Cannibal holocaust (1980) de Ruggero Deodato) et parfois n'importe quoi. Le film ne possède pas une grande force visuelle, c'est du travail propre. Il y a quelques belles scènes pourtant comme l'ouverture où l'on découvre Nadia dans le jardin de la prison que l'on prendrait pour un asile, avec une chanson lointaine en patois et une atmosphère étrange de temps suspendu. La prison est ensuite filmée avec une belle économie de moyens, comme une idée abstraite de prison. Un couloir, une grille, un son qui résonne. Le récit ensuite est monté de façon linéaire sur un rythme soutenu (montage de Ruggero Mastroianni quand même) mais sur les deux heures trente, il y a bien quelques baisses de régime, peut être atténuées par la diffusion en deux parties. Plus étonnant de la part du réalisateur de Django (1966), la violence est très atténuée. Les scènes d'action sont rapides mais sans éclat, j'allais écrire sans esbroufe, la violence est sèche, elliptique, refusant les effets de suspense que l'on pouvait attendre comme dans la scène de l'hôpital. Un gant noir et clac !

Puisque l'on parle de gant noir, j'évoquais Dario Argento en début de texte et je trouve étonnant les emprunts à un cinéaste si éloigné de l'univers de Sergio Corbucci. Outre ce gant tout à fait argentesque qui fait office de clin d’œil, le plus évident est le choix de Cristina Marsillach que Corbucci avait fait jouer dans I giorni del commissario Ambrosio (1988) après son rôle marquant dans Opéra (1987). Il utilise de la même façon son visage juvénile et innocent comme sa détermination physique. Les deux réalisateurs font passer leurs sentiments à travers des personnages de jeunes femmes. Comme chez Argento, Marsillach incarne un symbole de pureté plongé dans une sombre machination, une sorte d'Alice aux pays des horreurs, horreurs plus prosaïques dans ce film ci que dans ce film là. Sans trop entrer dans les révélations, il y a des similitudes intéressantes entre le final de Donne armate et celui d'Opera quand à la fiabilité de la gent masculine. Il est aussi permis de voir une filiation entre Angela et l'inspectrice Anna Manni qui sera jouée par Asia Argento en 1996 dans La sindrome di Stenldhal (Le syndrome de Stendhal) de Dario Argento, mais je m'avance peut être. Dans le même esprit, Corbucci offre à Donald Pleasence le rôle d'un vieux sage, ami de Nadia, tout à fait dans la lignée de son personnage de Phenomena (1984).

Au final, Donne armate, disponible en DVD italien, hélas sans sous-titres, clôt, sinon en feu d'artifice, du moins très honorablement la belle carrière du maestro. Comme John Ford qu'il a toujours admiré, Sergio Corbucci tire sa révérence avec des femmes admirables qui ont le sens du sacrifice et de l'humour.

20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/08/2014

Un film sur une femme vertueuse

The fan (L'éventail de lady Windemere) de Otto Preminger (1949)

Texte pour les Fiches du Cinéma

Ce n'est pas l'image que je m'en fais, rigueur et relative froideur, mais Otto Preminger à la réflexion est peut être bien un romantique. Un romantique au feu contenu, aux élans canalisés par une mise en scène précise, aux accents sombres et parfois amers, mais un romantique quand même. Nombre de ses films empruntent au mélodrame, fautes enfouies au fond des cœurs, amours rédempteurs, amours impossibles, sacrifices, traumatismes, passions exhalées pouvant mener à la violence, coups de foudres étranges qui se résolvent à la lisière du fantastique. Ce sont aussi des personnages féminins fascinants dans Laura (1944), Daisy Kenyon (1947), ou Forever Amber (Ambre – 1947). Après avoir aidé Ernst Lubitsch malade à terminer That Lady in Ermine (La Dame au manteau d'hermine), Preminger adapte en 1948 la pièce d'Oscar Wilde Lady Windermere's Fan déjà porté à l'écran par Lubitsch en 1925. Oscar Wilde dont la vie de dandy et la plume acérée ne masquent pas sa profonde humanité et sa sensibilité à vif mise à mal par la rigidité de la société victorienne.

L'éventail du titre est un objet chargé d'émotions qui permet de remonter le temps pour découvrir un récit de sacrifice et la révélation du secret d'une grande âme. Le film de Preminger est écrit par rien moins que Walter Reisch qui collabora au scénario du Ninotchka (1939) de Lubitsch et la poétesse Dorothy Parker. L'histoire est décalée dans le temps et c'est après la seconde guerre mondiale que madame Erlynne retrouve l'éventail dans une vente aux enchères d'objets récupérés après les bombardements sur Londres, le Blitz. Pour le récupérer, elle fait appel à lord Darlington qui héberge dans sa vaste demeure de charmantes auxiliaires américaines. Devant ses réticences, madame Erlynne va devoir lui rafraîchir la mémoire en le ramenant au début du siècle. Comme dans Laura, le film est composé de flashbacks qui recomposent le puzzle du récit, moins brillants peut être parce que plus linéaires, mais tout aussi rigoureux et toujours très imaginatifs dans les transitions entre passé et présent.

La belle et jeune lady Windermere aime sincèrement son charmant mari mais ne peut empêcher ce dernier de nourrir des soupçons à son égard à la veille de son anniversaire. Il est pourtant bien cachottier le lord, lui qui entretient la mystérieuse madame Erlynne suite à un curieux arrangement. Bientôt le doute et le mensonge vont miner le couple. Au point que lady Windermere se laisserait bien fléchir par la cour de lord Darlington, un séducteur redoutable qui est aussi le meilleur ami de son époux. L'éventail,le fameux éventail, cadeau du lord à la lady, va cristalliser le danger sur le couple et résoudre, avec quelle élégance, la crise.

Soupçons, mensonges, secrets, amours mal contenus, hypocrisies, tout ce qui fait le miel de Wilde comme de Preminger. The fan est un film à la forme raffinée, costumes, décors, photographie en noir et blanc soyeux de Joseph LaShelle, un ténor, où tout se joue dans les regards, les gestes esquissés, les expressions fugaces, sous le brillant dialogue venu du théâtre. C'est une succession de joutes verbales où la vérité des personnages est entre les mots, eux qui ont tant de mal à exprimer les sentiments. Les choses les plus simples se compliquent dangereusement dans une société de paraître, proustienne, accaparée par des rituels aristocratiques, bals, visites, courses et cancans, et minée par des valeurs désuètes. Le mariage, cible favorite de Wilde qui semble bien partagée par Preminger, ne protège pas l'amour vrai des époux Windermere. Son altruisme, un peu troublé, ne protège pas plus le lord, et il faut la force de caractère peu commune de madame Erlynne ou le dandysme un rien cynique de Lord Darlington pour maîtriser les choses.

Preminger orchestre ce ballet des sentiments en virtuose, pesant chaque réplique, chaque plan. Il fait naître l'émotion sous la sophistication et le texte théâtral, mettant en valeur le jeu de comédiens plutôt sublimes : Richard Greene (Windermere), Madeleine Carroll en madame Erlynne, Jeanne Crain en lady Windermere qui offre quelques magnifiques gros plans sensuels et, parfait dans un rôle qui lui sied comme un gant, George Sanders en lord Darlington, plein de morgue et de vérité. Le réalisateur est attentif aux points de rupture et traque le moindre frémissement, comme dans la très belle scène de dispute entre les époux où, après un passage heureux filmé large, il resserre petit à petit les cadres après le réveil nocturne de la lady minée par le doute, au fur et à mesure qu'elle apprend la relation entre son mari et madame Erlynne. Preminger manie également un humour satirique avec le personnage de duchesse de Berwick (délicieuse scène de l'essai des chaussures), et à travers le principe des flashback, une certaine mélancolie. Le couple Windermere a péri dans les bombardements. Madame Erlynne et Lord Darlington, qui ont su taire leurs sentiments envers la lady, se retrouvent, l'une obligeant l'autre à se souvenir jusqu'à ce qu'il reconnaisse la valeur de cette mémoire. Et les deux vieillards de s'éloigner, complices.

Peu estimé, y compris chez les admirateurs d'Otto Preminger, le film est sortit tardivement en France et mérite l'attention. Seul bémol à la sortie de cette rareté dans la collection Hollywood Classics, il s'agit de la version courte de 76 minutes. Il en manque une bonne dizaine.

Photographies 20th Century Fox

22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto preminger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/08/2014

1969 (Quand parle la poudre)

C'est partit pour un retour en 1969 sur Zoom Arrière avec un éditorial ébouriffant de Frédérique. Sacrée belle année de cinéma dans les salles françaises pour clore la décennie. Il y a en ce qui me concerne une demi-douzaine de films de chevet, signés Truffaut, Leone, Peckinpah, Edwards, Corbucci ou Molinaro, et un cinéma venu des quatre coins du monde qui offre des œuvres majeures des cinéastes Rocha, Rohmer, Tarkovski, Costa-Gavras, Bunuel, Fischer, Ferreri, De Toth, sans compter tous ceux que je n'ai pas vus mais dont mes camarades disent tant de bien.

Ce qui me frappe pourtant, c'est l’impressionnante concentration, façon feu d'artifice, de westerns de haut vol. Le western à l'italienne offre aux français une sorte de bouquet final par le jeu du hasard des dates de sortie. Nous verrons donc, concentrés sur douze mois, l'aboutissement des œuvres des trois Sergio, Leone, Corbucci et Sollima. Le premier donne son film le plus ambitieux et rend hommage à John Ford en filmant quelques plans à Monument Valley même tout en pervertissant l'image des yeux bleus du "all american" Henry Fonda. Le second va au bout de sa veine nihiliste et sarcastique avec l'aide d'un Jean-Louis Trintignant aussi mutique qu'il était bavard à Clermont-Ferrand. Le troisième concentre sur les écrans sa trilogie politique avec Tomas Milian, royal en paysan frustre, rebelle et débrouillard. Derrière eux, comme l'écume, plusieurs films de belle tenue qui témoignent de la vitalité d'un cinéma de genre sur le point d'entrer en décadence.

Et, comme un passage de témoin, aux États-Unis, Sam Peckinpah remis de ses déboires avec les producteurs, peut réaliser avec The wild Bunch, le film du grand retour du western au pays natal. Clôturant dans le sang et la poudre des années soixante déprimantes, il reprend le genre là où l'avait laissé Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962) et y intègre tout ce qui est né de formel du passage en Europe en y réinjectant le regard moral et humaniste des grands classiques américains. L'hommage à Ford ne passe pas comme chez Leone par le symbole mais par un état d'esprit. Dit autrement, ses Deke Thornton et Pike Bishop sont de la même trempe que Tom Doniphon et ce dernier, quand il s'efface, pourrait bien être partit pour le Mexique. Ce faisant, le grand Sam ouvre la porte à un nouveau western américain qui donnera de belles choses dans les années soixante-dix. Comme un échauffement, Sydney Pollack trousse un aimable Scalphunters.

Photographies DR

16:48 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio léone, sergio sollima, sergio corbucci, sydney pollack, giuseppe colizzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/08/2014

"Just whistle" : Lauren Bacall

09:42 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lauren bacall | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/08/2014

En vacances !

13:38 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |