« 2011-08 | Page d'accueil

| 2011-10 »

30/09/2011

Les joies du bain : Allô, allô tu m'entends ?

Le téléphone fait décidément très bon ménage avec la baignoire. Voici Yola d'Avril, quel merveilleux nom et quelle délicieuse expression, dans Beauty and the boss de Roy del Ruth, comédie de 1932. Mademoiselle d'Avril était française, née à Lille. Danseuse et comédienne, elle a fait carrière à Hollywood. On peut la croiser dans quelques grands classiques comme Captain blood (1936), Gone with the wind (Autant en emporte le vent - 1939) ou A l'ouest rien de nouveau (1930). Photographie source Film noir photosqui partage mon addiction aux scènes de bain.

10:25 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : yola d'avril, roy del ruth | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/09/2011

Au seuil de la vie

La vie, les femmes, la mort, le théâtre, tout ce qui a toujours passionné Ingmar Bergman et dont il nourrit son œuvre exceptionnelle est réunit dans Nära livet (Au Seuil de la vie) qu'il réalise en 1958. Trois femmes dans une maternité, Cécilia, Stina et Hjördis, trois cas, trois vies, trois trajectoires, une trinité du drame : la première vient de faire une fausse couche, la seconde attend dans la joie un enfant qui ne se décide pas à sortir et la troisième ne veut pas du sien. Ce film peu connu cultive les contraires. Très ambitieux, ample dans son propos, il affiche une modestie de forme, ramassé sur moins de 80 minutes, concis, épuré pour tendre à l'essentiel. Cette concision passe par une structure rigoureuse empruntant au théâtre : unités de temps, de lieu et d'action, décor dépouillé aux surfaces lisses et d'une propreté inquiétante dont le caractère quasi abstrait est renforcé par le noir et blanc clinique, si j'ose ainsi l'écrire, de la photographie de Max Wilén. Dans le même esprit, Bergman accorde une grande importance aux accessoires mis en valeur par des gros plans, que ce soit un verre, une poupée ou les instruments médicaux. Cette concision pourtant n'empêche pas les plans de prendre leur temps dans quelques moments intimes et délicatement observés (la séquence où les femmes se peignent et se maquillent avant l'heure des visites).

Le DVD

Sur le Ciné-club de Caen

Chez Shangols

Photographie capture DVD Editiions Montparnasse

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingmar bergman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2011

Laurene et Vicki

Laurene Landon et Vicki Frederick (Molly et Iris)

...All the marbles (Deux filles au tapis - 1981) de Robert Aldrich

Photographie © MGM

23:24 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : robert aldrich, vicki frederick, laurene landon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2011

Les hauts lieux de Luc Moullet

Mes lecteurs attentifs connaissent mes admirations parallèles et néanmoins non concomitantes pour les cinémas de Luc Moullet et de Gérard Courant. Ils ne s'étonneront donc pas de voir ces admirations défier les lois de la géométrie et croiser leurs parallèles avec L'homme des roubines, portrait de Moullet par Courant réalisé en 2000. Sous titré Les hauts lieux de Luc Moullet, le film adopte une approche originale puisqu'il s'agit de grimper en compagnie du cinéaste depuis l'ocrière de Bouvenne à 400 m jusqu'à atteindre 1826 m au signal de Lure, en passant par une vingtaine de lieux emblématiques, énumérés par l'impayable Jean Abeillé, lieux de vie, lieux de tournages et lieux de son histoire familiale. Approche pertinente pour faire le portrait d'un homme qui se présentait encore l'an dernier à un débat avec Jean-Luc Godard comme « Moullet Luc, randonneur ». Il est en outre notoire que Moullet dans sa carrière de critique est adepte de théories hardies qui relient l'art des réalisateurs à la géographie ou à l'astrologie. Il ouvre ainsi le film par une citation de Lubitsch : « Avant de savoir filmer des hommes, il faut savoir filmer des montagnes. » puis explique la différence entre fiction et documentaire par l'évolution du poids du cinéaste.

Gérard Courant organise son portrait, de lieu en lieu, autour de la figure de la roubine, formation géologique dite aussi « terres noires » propre aux Alpes du Sud. Pour nos amis des plats pays, c'est une sorte de terril en plus plissé. Luc Moullet se détache sur fond de roubine, comme Mona Lisa sur fond de paysage florentin. Ces roubines rattachent leur auteur à trois films, Terres noires (1961), Les contrebandières (1967) et Une aventure de Billy The Kid (1971) espèce rare de western français avec Jean-Pierre Léaud. Le film eut été plus récent, il eu également compté avec Les naufragés de la D17 (2002) et Terre de la folie (2009), ce dernier étroitement lié à L'homme des roubinespour la part biographique et les révélations familiales.

L'approche « roubine » du film permet d'éviter une étude classique de carrière (on se limite quasiment aux trois films tournés dans ces décors naturels) et de plonger plus profondément dans les principes d'une œuvre, dans les racines de son inspiration. Mieux, dans son esprit même, mélange d'humour teinté de surréalisme et de malice avec parfois des silences laissant poindre une pointe d'inquiétude. Cet état d'esprit, le portraitiste le partage avec le portraituré. Courant et Moullet sont amis et le film est tout autant un portrait d'homme à homme que de cinéaste à cinéaste voire de cinéphile à cinéphile. Et donc des plus justes. On sent constamment la complicité entre les deux hommes et le film dégage la même chaleur, la même fantaisie, le même plaisir décontracté et néanmoins absolu du cinéma que le Journal de Joseph M. consacré à Joseph Morder par Gérard Courant et dans lequel apparaissait longuement Luc Moullet.

Contrairement à ce film pourtant, L'homme des roubines se concentre sur son sujet sans intervention de Courant qui ne laisse voir que son ombre et n'apparait que dans un court extrait de Parpaillon (1993). Il s'efface et laisse s'exprimer Moullet en toute liberté, structurant simplement sa parole avec affection. Le film est aussi un manifeste pour une autre façon de faire du cinéma, il faudrait plutôt écrire : pour vivre le cinéma. Un cinéma dont Marcel Pagnol disait : « l'universel, on l'atteint en restant chez soi », un cinéma art de vivre qui se nourrit de la vie jusqu'à devenir la vie elle-même. Un cinéma aussi un peu démystifié dans sa fabrication, cinéma d'artisans contrebandiers, de cuisiniers aventuriers, dont Moullet excelle à raconter les coulisses comme faire tourner les acteurs dans de rudes conditions climatiques (résultat : 12 plans en deux heures), feinter un inspecteur du fisc, vendre un faux western à l'international ou savoir faire avancer un âne sur un chemin de montagne. L'homme des roubines est ainsi un mode d'emploi pragmatique que tout aspirant cinéaste devrait voir et méditer. Luc Moullet filme avec délectation envers et contre tout. Gérard Courant se délecte de le voir raconter. Et nous bien sûr, c'est le bonheur.

Photographie capture DVD Blaq Out

Sur le site de Gérard Courant

Chez le bon Dr Orlof

Sur Nightswimming

Chez Anna

22:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gérard courant, luc moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/09/2011

Moretti à Angers

14:35 Publié dans Cinéma, Festival, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2011

Cliff Robertson 1923 - 2011

Émouvant chez Brian de Palma, racé chez Joseph L. Mankiewicz, héroïque chez Walsh et Aldrich, glaçant chez Sidney Pollack, présidentiel chez John Carpenter, il avait aussi joué Kennedy et Hugh Heffner. Et puis Tolly Devlin, cet admirable personnage du non moins admirable film de Samuel Fuller Underworld USA (Les Bas-fonds de New-York - 1961). J'aimais beaucoup l'ami Cliff, une sorte de George Peppard qui aurait bien vieillit.

Photographie DR

22:29 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cliff robertson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2011

Charell, premiers pas de Mikhaël Hers

Charell est le premier film de Mikhaël Hers, réalisé en 2006 à partir du chapitre XI du roman De si braves garçons de Patrick Modiano paru en 1982. Le texte est adapté avec Mariette Désert qui co-signera plus tard le scénario de Memory lane(2010). Le travail de Modiano, son univers, sa tonalité, sont souvent évoqués pour parler du cinéma de Hers. N'ayant jamais lu une ligne de cet auteur, ce qui est peut être dommage, c'est une piste que je n'ai jamais empruntée.

Charell est le récit de la rencontre de deux hommes après vingt ans : Daniel, qui cherche un appartement sur le territoire de sa jeunesse, l'ouest de Paris du côté du bois de Boulogne, et Charell dont la vie trouble est révélée par fragments. Il est un peu périlleux d'aborder un premier film à la lumière de ceux qui ont suivi. Disons que je vois ce qui a intéressé Mikhaël Hers dans cette histoire, le poids du passé et des sentiments entre les personnages, les non-dits masqués par des dialogues ordinaires, mais montré à travers les regards, les gestes et les silences. Le territoire aussi, que l'on arpente à pied car le héros hersien est un marcheur (Daniel refuse à un moment de monter dans la voiture de Charell), ce territoire de l'ouest parisien avec cette façon dès les superbes premiers plans, de filmer la capitale à travers de la végétation, lointaine déjà entre les arbres du bois. Un territoire qui est lié à l'enfance ou à l'adolescence. Les deux hommes sont ici d'anciens camarades de collège. Un territoire sur lequel on revient.

Hers travaille avec Charell sur un rythme, pas toujours bien maitrisé pour ce premier essai. Le film est un poil long, certaines scènes hésitant à se finir. Il travaille aussi sur des figures qui vont s'affirmer en style dès Primrose hill l'année suivante. Il est d'ailleurs étonnant qu'il manque encore à ce stade les fameux travellings arrière ou latéraux. Hers est avare de mouvement d'appareils sur Charell, mais on trouve un passage, une série de recadrages sur ses trois personnages principaux qui marchent de front, chacun d'eux étant isolé l'un après l'autre. Seuls ensembles. Hers dit s'être inspiré du Muriel(1963) d'Alain Resnais, mais je trouve que ce passage anticipe sur le plan sur le pont à la fin de Memory lane quand la caméra, en travelling latéral cette fois, passe de l'un à l'autre, isolant les composantes du groupe sans les séparer, de façon plus fluide et plus personnelle.

La photographie inspirée de Martin Rit qui passe à la réalisation la même année avec La leçon de guitare, un court métrage impeccable avec Serge Riaboukine, multiplie les ambiances nocturnes et quelques beaux plans saisis à l'aube, entre chien et loup. Avec le travail sur le son (précis et dépouillé) et sur les arrière-plans, on retrouve sans peine cette façon de créer un monde un peu décalé, légèrement hors du temps, légèrement suspendu qui convient bien à l'état psychologique des personnages, situés dans un entre-deux, rattrapés par leur passé, mal assurés de leur avenir, subissant une brusque remontée nostalgique dont ils ne savent trop quoi faire. Sur quoi peuvent déboucher les retrouvailles entre Daniel et Charell ? Que reste-il de leur proximité, de leur amitié passée ? Et quelle était la nature de cette amitié ? Le film entretien le flou avec une dominante de tristesse. Les œuvres à venir exprimeront la capacité des personnages à aller malgré tout de l'avant, à surmonter les pertes et à construire leurs vies.

Au crédit du film également, la façon délicate de filmer les femmes, Anicée Alvina, égérie d'Alain Robbe-Grillet dans les années 70 et Marie Kremer dans le très beau second rôle de la jeune femme de l'hôtel, qui fait exister le personnage dès les premières secondes. Cette attention aux petits rôles est là encore une qualité que Hers développera dans les films suivants. J'avoue être moins convaincu par le duo masculin. Jean-Michel Fête joue Daniel avec retenue mais Marc Barbé aurait pu donner plus d'humanité à Charell, peut être trop axé sur le côté dandy mystérieux du personnage. J'ai parfois eu du mal à m'attacher à ces deux hommes et donc à croire pleinement à leur histoire.

Charell est à découvrir dans l'édition DVD de Memory lane qui vient de sortir, une belle édition qui regroupe avec intelligence et générosité les quatre films de leur auteur. Quatre films où l'on voit se construire et s'affirmer un univers, se développer un style. Une occasion rare d'assister à la naissance d'un cinéaste.

Photographies : captures DVD Chalet Pointu (La petite collection BREF)

09:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2011

Vous n'allez pas nous demander de faire ça !?

Shirley MacLaine, Glenn Ford et Vincent Sherman sur le plateau de la délicieuse comédie - western The sheepman (La vallée de la poudre - 1958) joué par les deux premiers et rélisé par le troisième. Photographie source Dr X's free associations

13:24 Publié dans Ça, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vincent sherman, glenn ford, shirley maclaine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2011

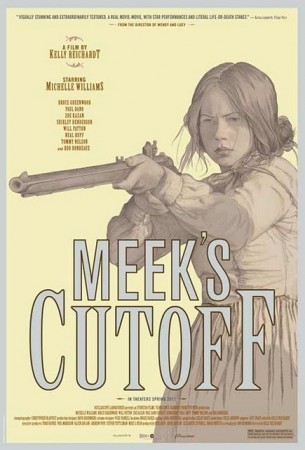

Meek's cutoff

Voici un objet bien curieux pour l'amateur de western que je suis. Meek's cutoff (La dernière piste - 2010) de Kelly Reichardt relève tout à fait du genre et sans doute plus que d'aucuns, séduits par sa forme, ne l'ont remarqué. Mais cette forme, la réalisation très précise, le tempo subtilement tendu et assez lent, l'utilisation du cadre classique 1:33 que l'on ne voit plus sur les écrans d'aujourd'hui, cette forme donc qui peut irriter, qui intrigue et éventuellement réjouis par sa rupture avec les canons du moment, fait que Meek's cutoff ne ressemble à aucun autre western, ni en 1:33 ni en Cinémascope, ni à la branche italienne pas plus qu'au tentatives les plus limites (Luc Moullet ou Alejandro Jodorowsky pour situer). Surgissant avec sa tranquille singularité, le film de Kelly Reichardt réussit le tour de force de proposer une vision originale d'un genre usé à l'os, quasi inédite, sans les béquilles tremblotantes de la citation ou du remake, tout en s'appuyant mine de rien sur une poignée de fondamentaux. Le récit minimal de Jonathan Raymond, scénariste des deux premiers films de Reichardt, décrit le périple d'un petit groupe d'émigrants perdus dans une contrée hostile (territoire indien donc) et menés par un trappeur, le Meek du titre, qui ne semble pas bien fiable.

Au programme, chariots bâchés évoluant lentement dans les grands espaces au rythme de la marche des bœufs, traversée de rivière, descente d'une pente escarpée, recherche d'un point d'eau et menace invisible (réelle ?) des indiens. Des ingrédients de base qui s'organisent ici de façon singulière. Question de regard peut être parce que, et je trouve que cela n'a pas été assez souligné, Meek's cutoff a été réalisé par une femme. C'est tout à fait exceptionnel, avant Reichardt, il y avait eu Maggie Greenwald avec The ballad of little Jo (1993) et il y aura bientôt Madeleine Stowe pour se frotter à un genre particulièrement masculin et c'est tout. Certes, le scénario est écrit par un homme (ce qui après tout ne veut pas dire grand chose puisque Hawks avait travaillé avec la géniale Leigh Brackett sur Rio Bravo et El Dorado) mais la réussite du film tient surtout à sa mise en scène, à ses partit-pris francs et assumés de la première à la dernière image : travail sur le son avec grincements de roues « à la Leone », souffle du vent dans les grands espaces désolés, dialogues murmurés ou alors surgissant d'abord en bruit de fond, presque inaudibles « à la Godard », photographie signée Chris Blauvelt en lumière naturelle, aubes et crépuscules, nuits sombres éclairées au feu de camp ou d'une lanterne.

Kelly Reichardt prend le risque calculé d'étouffer son film sous son travail de recherche formel. Le risque paye ici. Sa maîtrise passe par le montage, qu'elle signe, capable de fulgurances comme ce superbe raccord entre le coup porté à l'indien et le mouvement de tête dégoûté d'Emily, le genre de figure qui excite Steven Spielberg quand il parle de David Lean. Mais elle sait aussi imposer sans forcer la durée de ses plans. D'entrée, elle nous fait marcher aux côté du petit groupe d'hommes et de femmes et nous plonge immédiatement dans l'action. Puis en limitant strictement les informations, elle entretient un suspense constant et le plaisir de la découverte des personnalités de chacun. Comme il n'y a pas de bon western sans un dose d'exaltation, elle nous offre aussi dès les premières minutes, un petit miracle.

J'étais donc là à avancer sur la terre rude à l'herbe rare, au rythme des roues sur les pierres, contemplant tout ces petits détails qui font un poil trop authentiques, des coiffes des femmes aux ustensiles pendus aux chariots. Je me disais avec un peu de perfidie que lors de la traversée de la rivière, les personnages avaient vraiment l'air mouillé et j'aimais que cela enchaîne avec un plan ou Emily fait sécher ses vêtements. Pas encore complètement dans le film pourtant. Et puis un plan large, vaste paysage, fond de nuages, et le petit groupe arrive de face pour sortir lentement sur la gauche. Reste le vide grandiose. Je me suis pris à rêver, le plan est assez long pour cela. Voilà, Reichardt a épuisé l'image jusqu'à retrouver l'essence du western, avant Ford même, un territoire infini, vierge, où tout est possible. Elle a dégagé sa poignée de personnages et maintenant, le western peut (re)commencer. Maintenant, un cavalier peut surgit de l'horizon, Ben Johnson en habit bleu, John Wayne rentrant de guerre, Shane ou l'étranger. Et puis au fond de l'image là où ciel et collines se confondent, un cavalier surgit ! Il semble flotter dans l'air, imprécis, presque transparent. Un mirage. Il m'a fallu de longues secondes pour réaliser que par un long fondu enchaîné, la réalisatrice faisait revenir son groupe par la droite. Le cavalier, c'est Meek. C'est un plan totalement magique et après cela, j'étais prêt à suivre Reichardt sur n'importe quelle piste.

Le film à d'autres moments aussi magiques comme la découverte de l'arbre, qui jouent à la fois sur une déstabilisation du spectateur via l'originalité du regard et sur une sorte de connivence basée sur la réminiscence des figures classiques du genre. Nous sommes à la fois dans l'étrange (On peut penser au Nosferatu (1922) de Murnau, en voici un en véritable 1:33), dans une sorte de rêve mais aussi dans le familier. On retrouve ce sentiment dans les accessoires qui à la fois « sonnent » juste et pourtant accessoires « de cinéma » ou dans la barbe trop hirsute pour être honnête de Meek. Et ce familier, il faut faire un effort pour le retrouver. Par exemple, lors de la descente des chariots. C'est quelque chose que l'on a déjà vu chez James Cruze ou Raoul Walh en plus spectaculaire, chez John Ford aussi dans le sublime Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) qui est le film qui se rapproche le plus, visuellement, de Meek's cutoff. On retrouve cette fascination pour l'action pure, descendre un chariot, puis un autre, retenir la corde, tendre ses muscles. Un acteur qui descend un chariot à bout de bras ne peut pas être mauvais. Reichardt filme alors des gens vrais, de l'effort vrai, collectif, de l'angoisse vraie, du temps vrai. Et bien sûr la corde lâche et l'un des chariots va s'écraser. C'est quelque chose que l'on a vu vingt fois mais l'on est prêt à frémir une vingt et unième fois. Parce que c'est bien fait que l'on y croit. D'autant que cette fois, il y a cette petite distorsion due au regard de la réalisatrice, un peu comme le monde d'Alice une fois qu'elle a basculé dans le trou. Ici Alice c'est Emily jouée par Michelle Williams et la lapin blanc est un indien Païute joué par Rod Rondeaux, un cascadeur spécialisé dans les westerns récents. On en revient à cette idée de rêve, comme ce cavalier qui naît à l'horizon. On pourrait aussi creuser du côté d'autres voyages absurdes ou immobiles (Chez Beckett ou Arrabal). Et je me dis que la grande idée de Kelly Reichardt, c'est d'avoir fait du western table-rase, comme son paysage toujours plus dépouillé, pour y faire resurgir, ténue mais tenace, une poignée essentielle de sentiments et d'émotions, à l'image de l'arbre au milieu des rochers nus.

Chez Buster The Balloonatic

Chez Edouard Nightswimming

Sur la Kinopithèque

Affiche source Filmsnobbery

10:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : kelly reichardt, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |