« 2016-04 | Page d'accueil

| 2016-06 »

31/05/2016

L’évangile selon Saint Jean-Luc

Passion de Jean-Luc Godard – 1982

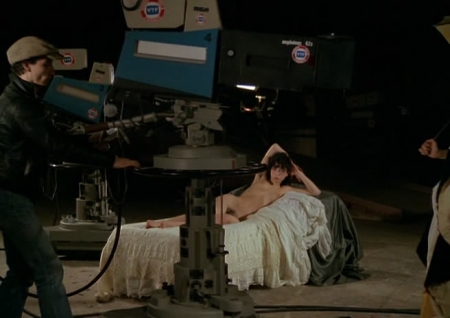

Avec Passion en 1982, JLG confirme son retour à un cinéma traditionnel après la réussite de Sauve qui peut (la vie) en 1980, puis sa tentative de travailler aux États Unis dans les studios Zootrope de Francis Ford Coppola alors en pleine aventure One from the heart (Coup de coeur). Traditionnel si tant est que ce terme ait un sens avec lui. Précisons à un cinéma qui utilise les moyens traditionnels du cinéma, studios, acteurs professionnels, vedettes voire stars. Une véritable production, donc de l'argent. Passion est l'un de ses plus gros budgets comme au temps du Mépris (1963). Dans ce film, Jean-Luc Godard exprime des désirs contradictoires, celui de la machinerie du cinéma, la part de rêve hollywoodien qui lui reste, ses recherches formelles sur le son, le montage, la couleur, son rapport conflictuel au récit, à l'histoire qu'il faut raconter et qui revient comme un gag récurrent. Et encore son goût pour les expérimentations en vidéo. Passion est un grand film-collage, un film fragmenté entre les splendides décors de studio (ceux de Billancourt à Paris) où le metteur en scène Jerzy cherche à mettre en scène un film, Passion, construit sur la reconstitution de peintures fameuses (La ronde de nuit de Rembrandt, Les exécutions du 3 mai et La Maja nue de Goya ou La petite odalisque de Ingres) ; et d'autre part l'hôtel où est descendu l'équipe et l'usine proche ou la jeune ouvrière Isabelle vient de se faire licencier par son patron, Michel, décors naturels et suisses. L'hôtel est tenu par Hanna qui est aussi la maîtresse de Michel. C'est là que Jerzy couche avec Isabelle qui poursuit Michel pour obtenir ses indemnités. Morcelé, Passion est pourtant un film de synthèse entre les deux obsessions favorites de Godard : le cinéma et le prolétariat, soit les grands films, écran large et Technicolor, des années soixante et les œuvres radicales de la période Dziga Vertov.

Ce grand écart, pour être fascinant , n'en est pas moins risqué. Il y a dans Passion tout ce qui me séduit et tout ce qui m'agace chez Godard. Côté grand cinéma, les reconstitutions de tableaux sont splendides et donnent au réalisateur l'occasion de s'amuser avec le train électrique wellsien : décors sophistiqués, lumières travaillées par Raoul Coutard dans une recherche perpétuelle sous la tutelle des grands maîtres de la peinture, mouvements de caméra complexes et maîtrisés comme le plan séquence autour de la reconstitution de La vierge de l'Immaculée Conception de Le Greco, décors et costumes riches et précis. Mais ce ne sont que des reconstitutions avec ce qu'il peut y avoir de vain dans la démarche d'autant qu'elles ne valent, pour le metteur en scène du film dans le film, que pour elles-mêmes. Pas étonnant qu'il soit obsédé par le problème de l'histoire que tous lui réclament à corps et à cris. Pas étonnant qu'il se réfugie alors dans une quête de la lumière juste, quête là aussi paradoxale puisqu'il ne cherche pas « sa » lumière comme John Ford ou Kenji Mizoguchi ou Godard avec Coutard, mais l'imitation de celles des grands maîtres. Allons plus loin. Godard et Coutard retrouvent cette lumière, eux, et quelle lumière ! Encore que les tableaux restent fragmentés comme le film et que jamais nous ne voyons le résultat d'ensemble de façon complète, aboutie. L’agaçant, c'est de mettre ainsi le cinéma à genoux devant la peinture, de faire de l'une la béquille de l'autre, comme si le cinéma n'était un art en soi avec ses spécificités et son langage propre, ses techniques de lumière particulières. Et comme si Godard l'ignorait alors qu'il le sait mieux que les autres. Comme si l'émotion ne venait pas in-fine des essais en vidéo avec Hanna où de la lumière sur le visage d'Isabelle. Il est vrai que Godard se plaît, se complaît, à parler du cinéma comme d'un mourant sinon d'un mort. Le sien est pourtant encore bien vif. Posture. Je retrouve cela dans le premier plan du film, un ciel magnifique troué par la traînée rectiligne d'un avion à réaction. Un plan que le cinéaste tourne lui-même, à l'arrachée, à l'inspiration. Mais sur lequel il sent obligé de mettre dessus le Requiem de Fauré, comme pour souligner cette beauté par l'apport d'un autre art. Comme s'il fallait forcément écouter du Beethoven pour voir un tableau de Delacroix.

Côté cinéma toujours, il y a une lecture intéressante à faire de Passion par rapport à La nuit américaine (1973) de François Fruffaut. L'histoire est un classique. Godard n'avait pas aimé le film de truffaut et lui avait fait savoir dans une lettre fameuse à laquelle Truffaut avait répondu sans mâcher ses mots dans un courrier tout aussi fameux. L'épisode marque la brouille des deux hommes. Si Passion prolonge d'une certaine façon Le mépris (1963), il est aussi une réponse aussi étrange que tardive au film de Truffaut après une tentative de réconciliation avortée en 1980. Étrange parce que les liens entre les deux œuvres me semblent plus fortes que ce qui pourrait relever de la critique de l'une par l'autre. Ce sont les mêmes histoires d'un tournage avec ses aléas, les mêmes aller-retour entre l'hôtel et le studio, le même Jean-François Stevenin qui est l’assistant de Jerzy, avatar de Godard, comme il était celui de Ferrand, le réalisateur du film de Truffaut, une figure de double qu'il avait incarné lui-même. Godard reprend aussi une scène de petit déjeuner remplaçant le chat par une serveuse contorsionniste et l'épisode du producteur cherchant à placer sa protégée. Jerzy comme Ferrand est un homme qui doute, qui cherche, à qui l'on pose mille questions, qui parfois peut répondre, et parfois pas. Les films dans le film, Passion comme Je vous présente Paméla, ont le même aspect morcelé qui correspond à la réalité d'un tournage, et au final la même importance relative. Il est même possible de retrouver le rapport à la peinture chez Truffaut lors des essais d’éclairage à la bougie trafiquée comme dans un tableau de De La Tour. C'est bien entendu beaucoup moins appuyé chez Truffaut que chez Godard, comme la détermination tranquille de Ferrand contraste avec les états d'âme d'artiste tourmentés de Jerzy.

On se souviendra que Godard avait reproché à Truffaut ce qu'il montrait comme ce qu'il ne montrait pas des relations sentimentales au sein de l'équipe de tournage de La nuit américaine « On se demande pourquoi le metteur en scène est le seul à ne pas baiser ». Du coup, dans Passion ça baise de manière plus directe. A la pudeur truffaldienne se substitue une crudité un peu provocante à la Godard qui déshabille toutes ses jeunes actrices. La peinture classique a bon dos, si j'ose l'écrire. Cela passe donc par donc par ceux fort jolis de Magali Campos, Myriem Roussel (dont Godard va s'enticher pour plusieurs années), et Isabelle Huppert. Et cela passe par quelques scènes qui se veulent provocantes. Magali par exemple sera prise entre deux portes façon satyre par l'assistant Stevenin. Entre le réalisateur et l’ouvrière, lui habillé, elle nue, ce sera « Par derrière pour ne pas laisser de trace ». Qu'en termes délicats ces choses là sont dites. Il y a dans tout cela quelque chose de plutôt déplaisant quand à l'image de la femme chez Godard, d'autant qu'il fait preuve dans le même temps d'une grande délicatesse dans d'autres scènes comme celles avec Hanna Schygulla et que Raoul Coutard éclaire les corps de façon remarquable. Il y a comme une volonté de casser la beauté par le trivial. Peut être un mouvement de recul face à une émotion qui va au bout d'elle-même, le désir ne montrer que l'on est pas dupe. Godard n'aime pas laisser penser qu'il puisse être dupe.

Je retrouve cette ambivalence agaçante dans la partie qui se veut politique de Passion. Là encore les patrons sont joués par les vedettes (Le côté Ursula Andress dénoncé par Truffaut) et les ouvriers par les figurants. Ou alors par des seconds rôles comme Magali qui est de la chair à cinéma (la production recrute des ouvrières comme figurantes dans l'usine de Michel) et à usine. Reste Isabelle jouée par Huppert. Mais il se trouve que le personnage est affublé d'un atroce bégaiement. L'actrice avait beaucoup renâcle à cette idée, trouvant qu'elle desservait le personnage. Elle avait fini par céder. J'ai beau tourner la chose dans tous les sens, je trouve que Huppert avait raison et que Godard manifeste à travers cette idée un certain mépris envers cette ouvrière. D'autant que, comme dans Sauve qui peut (La vie), elle est toujours filmée dans des situations humiliantes ou au minimum dominée. Je peux comprendre la portée symbolique de ces choix, mais Isabelle n'est pas qu'un symbole. En tant que personnage de chair et de sentiments, ça ne passe pas.

Film curieux que Passion par ses résonances intimes avec le parcours de son auteur, par son discours paradoxal sur le cinéma, la vie, les vaches, pardon, la lutte des classes. Un film dont les séductions esthétiques ne doivent pas occulter les confusions intellectuelles. Un film dont les failles et les remords exprimés du bout des lèvres sont les éléments les plus touchants, dont les contradictions internes jamais résolues sont le moteur et la force.

Photographies DR

A lire sur Le Ciné-club de Caen

A lire chez le bon Dr Orlof

16:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2016

The image

Une petite rareté. The Image est un court-métrage de 1969 réalisé par Michael Armstrong, le réalisateur de Mark of the devil (La marque du diable) en 1970 et scénariste de The black panther (1977) de Ian Merrick. La distribution réunit Michael Byrne etDavid Bowie pour sa première apparition à l'écran. C'est un des rares courts métrages a avoir reçu le label X, mais que l'on se rassure, c'était en d'autres temps.

10:38 Publié dans Curiosité, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michael armstrong | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/05/2016

Portrait d'un tueur en noir

The black panther (La panthère noire). Un film de Ian Merrick (1977)

Texte pour les Fiches du Cinéma

Chaque fois que je suis épaté par un film anglais, je repense à la sortie de Jean-Luc Godard dans ses Histoires(s) du cinéma : « Les Anglais ont fait ce qu'ils font toujours dans le cinéma, rien ». Ian Merrick a beau avoir une carrière très réduite, avec The black panther (La panthère noire) qu'il tourne en 1977, il a fait quelque chose. Le sombre félin du titre n'est ni un activiste du mouvement afro-américain, ni T'challa roi du Wakanda. C'est le surnom donné au criminel anglais Donald Neilson qui défraya la chronique des faits divers à partir de 1971 par ses braquage, ses meurtres, puis l'enlèvement en 1975 de la jeune Lesley Whittle. Un rapt qui se terminera tragiquement et amènera à l'arrestation de Neilson en décembre de la même année puis sa condamnation à perpétuité. Il devra son surnom à sa tenue et sa cagoule noires, sans doute aussi à sa dangerosité.

Dès 1976, Merrick s'intéresse à cette affaire avec l'aide de Joanne Leigthon qui rédige un premier traitement à partir d'une enquête méticuleuse. Ce travail est confié au scénariste Michael Armstrong. Celui-ci est aussi un réalisateur qui sent le soufre. Il a débuté à 22 ans par un court métrage classé X, chose rare, The image en 1969 avec les tout jeunes Daniel Byrne et David Bowie. Armstrong est surtout connu pour ses films d'horreur, en particulier Mark of the devil (La marque du diable – 1970) une production allemande gratinée à point autour de chasseurs de sorcières dont la promotion incluait des sacs à vomi pour les spectateurs. D'une certaine façon Armstrong procède de la même façon pour le film de Neilson. Il mélange les codes du film de genre, ici le thriller, à un matériau documentaire très complet. Le côté dérangeant de Mark of the devil tenait en grande partie à la précision de la reconstitution des procédures et tortures des inquisiteurs, basée sur des document authentiques. La force de The black panther vient, pour sa part, du soin apporté aux nombreux détails qui retracent le parcours meurtrier de Neilson. Mais si Armstrong réalisateur se laissait aller à des débordement sanglants et complaisants, Ian Merrick fait preuve d'une grande rigueur dans sa mise en scène, colle aux faits jusqu'à laisser planer sur le doute sur les événements prêtant à discussion. Une honnêteté intellectuelle et artistique qui lui fait honneur. Pour autant il joue avec franchise du suspense et donne à The black panther une intensité parfois aux limites du supportable. A ce point, il faut mentionner la prestation impressionnante de Donald Sumpter dans le rôle titre. Sumpter a débuté à la télévision à la fin des années soixante et le personnage Donald Neilson est son premier grand rôle, sans doute celui de sa vie. Qu'il ne soit pas un comédien connu renforce sa création dans la double dimension du documentaire et du thriller. Son physique et son visage dégagent à la fois un sentiment familier d'anglais moyen, et très vite une inquiétude qui va s'amplifier sur ce qu'il est capable de faire.

Le tout premier plan est un programme. Venant d'une ville moderne, industrielle et sinistre que l'on croirait sortie d'un film social de Ken Loach, un homme s'avance vers la campagne passant devant un ancien moulin à vent. Neilson s'enfonce dans les bois, en treillis, portant un sac rempli de pierres. Il ruisselle de brume et de sueur. Il s’entraîne. Plus tard nous sera révélé son passé de militaire et les façons qu'il en a gardé. Neilson est un homme du présent qui vit dans un passé fantasmé, dans des conceptions de la famille et de la morale qui sont un dévoiement des valeurs anglaises, plus largement occidentales. Il vit dans un rêve qui va tourner au cauchemar pour les autres, planifiant des expéditions dans différentes petites villes pour cambrioler des bureaux de poste. Ian Merrick détaille ses gestes de maniaque, la façon dont il s'équipe, dont il cache des lames de rasoir dans ses chaussettes, dont il déplie ses plans dans son bureau, dont il bricole des dispositifs comme la lampe-pulvérisateur. La multiplication de gros plans, l’absence de dialogues sur une bande son hyperréaliste, entretiennent l'angoisse et l’ambiguïté sur les compétences de l'homme. Assez vite, Neilson se révèle un sacré bras cassé. Face à l'imprévu, il perd ses moyens et est incapable de tirer partie de sa préparation. Si l'on est tenté de rire de sa maladresse, le rire s'étrangle vite car la violence naît de cette maladresse. A chaque résistance, à chaque impondérable, Neilson panique et frappe, et tire, et tue. Le suspense change de nature et l'angoisse se développe autour des carences du tueur, de ce qu'il faut bien appeler sa bêtise. Cet aspect du film le rend particulièrement original parce que l'on sait jamais comment les choses vont tourner. Et l'enlèvement de Lesley Whittle est d'autant plus pathétique qu'il mêle une impressionnante préparation, la jeune femme étant recluse dans un réservoir d'eau avec un dispositif assez sophistiqué pour la séquestrer, et une tout aussi impressionnante dose de maladresse criminelle. D'un simple choix de cadre, Merrick fait planer le doute sur l'intention du criminel lors du dénouement fatal. Un faux mouvement ?

En contre-point de ses activités délictueuses, le réalisateur nous montre Neilson dans son cadre familial, petit tyran domestique avec sa femme et puritain avec sa fille, sans toutefois que les deux femmes aient jamais soupçonné quoique ce soit de sa double vie. Neilson est montré aussi pleurant comme un veau devant un feuilleton télévisé, lui qui ne manifeste jamais le moindre sentiment face à ses victimes. Ni après. Nous sommes dans la banalité du mal, au cœur de la cellule de base de la société, invisible et d'autant plus redoutable. Cette approche prend corps grâce un travail précis, aussi précis que les plans du personnages, sur le contexte, le choix des lieux, les détails et l’atmosphère lourde d'une Angleterre comme engourdie entre tradition et modernité, entre les petites villes, les intérieurs modestes des receveurs des postes où de Neilson, la campagne mouillée de pluie si typique, et les grands espaces urbains sans charme où se dressent les cheminées d'usines. La photographie de Joseph Mangine rend à la perfection ces ambiances, tout en composant de superbes nuances nocturnes à mi-chemin entre le film noir et le film fantastique, marque d'un chef opérateur qui a surtout œuvré dans la série B de genre. Le choix des acteurs participe aussi de la justesse d'ensemble, au-delà de la perle rare Donald Sumpter, des comédiens qui viennent de la télévision et apportent une charge de proximité à leurs personnages, comme Marjorie Yates dans le rôle de la femme de Neilson ou Debbie Farrington en Lesley Whittle.

Ian Merrick colle à son personnage tordu, épousant chacun de ses mouvements, gardant pourtant toujours la juste distance car elle est déterminée par le travail d'enquête. Nous assistons au naufrage implacable de l'humanité chez cet homme du commun qui se cherchait un destin d'exception. The black panther peut ainsi se situer entre les deux films de Richard Fleischer The Boston strangler (L'étrangleur de Boston – 1968) et 10 Rillington Place (L'étrangleur de la place Rillington – 1971), autre histoire authentique de tueur en série britannique. La rigueur documentaire donnant une redoutable froideur au film évoque In cold blood (De sang froid) adapté par Richard Brooks en 1967 d'après Truman Capote. Mais ce film atypique annonce aussi le portrait fictif de Henry, portrait of a serial killer inspiré du tueur Henry Lee Lucas, que réalise John McNaughton en 1986 et cher à Nanni Moretti. L’œuvre de Ian Merrick aurait pu se faire une réputation à l'égale de ces titres prestigieux. Son film est de ceux qui ne s'oublient pas, qui vous happent dès ses premières images. Hélas pour le réalisateur, la proximité des événements réels, la réussite même du film quand à son réalisme, ont déchaîné les passions au moment de sa sortie. The black panther a été attaqué avec violence par la presse. La sortie nationale est annulée et le film enterré, brisant la carrière se son auteur. Quarante ans plus tard, il est possible de le découvrir dans cette édition DVD de UFO Distribution, agrémentée d'une présentation de François Guérif, toujours impeccable, resituant le film dans la tentative de renouveau d'un film noir anglais dans les années soixante-dix. Un film à découvrir parce que, sans aucun doute, c'est quelque chose.

Photographies DR.

a lire sur le blog d'Olivier Père

A lire sur Sueurs froides

a lire sur DVDClassik

18:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ian merrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2016

1988 en treize (autres) films

C'est 1988 sur Zoom arrière avec un peloton de tête éclectique comprenant les œuvres de Jean-Claude Brisseau, Sidney Lumet, John Huston, Krzysztof Kieślowski et quelques autres pointures. Mais 1988, pour moi, ce fut une belle année d'un cinéma plutôt américain et la découverte de différentes facettes du cinéma chinois. Steven Spielberg dominait l'ensemble, suivi de John Carpenter convoquant le diable dans une église désaffectée, Kevin Reynolds et sa bête de guerre, Kathryn Bigelow et ses vampires texans, Wong Kar-wai et l'apparition lumineuse de Maggie Cheung, Jackie Chan dans un numéro ébouriffant, Rob Reiner et son conte de fée hilarant, John McTiernan Yeepee Kay-hey et son vilain de classe, Ching Siu-tung et son baiser surnaturel, Francis Ford Coppola funèbre et magistral comme Huston, Michel Deville et l'érotisme de Miou-Miou, Paul Verhoeven et son policier d'acier, et un inédit que je ne découvrirais que bien plus tard, le beau film d'Alexandre Askoldov.

21:42 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoom arrière, steven spielberg, francis ford coppola, john carpenter, kathryn bigelow, wong kar-wai, jackie chan, ching siu-tung, michel deville, alexandre asklodov, john mctiernan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2016

Chemisier rouge

Angie Dickinson en marge du tournage de Rio Bravo (1959) de Howard Hawks.

Photographie Warner Bros.

12:06 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angie dickinson, howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |