« 2014-03 | Page d'accueil

| 2014-05 »

30/04/2014

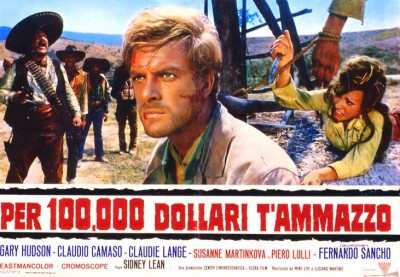

Terre sans pardon

Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine). Un film de Giovanni Fago (1968)

Texte pour les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

C'est un pays de souffrance, en pleine décomposition, balayé par un vent brûlant, traversé par le souvenir de jeunes filles en fleur, d'écharpes blanches, de rires, de vertes prairies et d'une mer qui roule ses flots scintillants au soleil. Autrefois, Johnny Forest était un homme heureux. Il vivait entre son père adoptif, riche propriétaire sudiste, la belle Mary, sa mère et son frère Clint. Las, comme dans toute bonne tragédie classique, Clint est possédé par un démon intérieur qui mène au drame. Ici, c'est la jalousie. Johnny et Clint sont un avatar de Abel et Caïn. L'ombre et la lumière. Clint tue son père et fait accuser Johnny qui écope de dix ans de pénitencier. Et Mary meurt. Et puis la guerre. La chute d'un monde. Aujourd'hui, Johnny erre sur cette terre désolée. Il est chasseur de primes, taiseux et redoutable. Clint est un bandit, toujours fou de haine et tout aussi redoutable. Les deux frères ne peuvent que se retrouver pour accomplir leur destin au terme d'une odyssée de douleur.

Film étrange et pénétrant que ce Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine) que réalise Giovanni Fago en 1968. le futur metteur en scène de O'cangaceiro (1969), western brésilien avec un Tomas Milian exalté, reprend les motifs et les participants de 10 000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) tourné l'année précédente par Romolo Guerrieri et donne un véritable film jumeau en exacerbant les dimensions tragiques du modèle. Il procède un peu comme Duccio Tessari avec ses deux volets des aventures de Ringo. Le scénario des spécialistes Ernesto Gastaldi et les frères Luciano (également producteur) et Sergio Martino est riche. Il suit la ligne directrice du duel impossible entre Johnny et Clint. Impossible et pourtant inéluctable car si Johnny a promis à sa mère mourante de ne pas tuer Clint, ce dernier consumé par sa haine est fasciné par la stature de Johnny. Il n'aura de cesse de la provoquer car à travers son frère, c'est l'homme qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être, qu'il veut détruire. Richesse des caractères où l'on cherche à donner de la chair à des figures archétypales. Richesse de la construction. Un jeu de piste où le passé revient par flash-back, parfois explicites (le meurtre du père), parfois plus diffus, comme des bribes de souvenirs, l'expression de sensations pures. Ces scènes à la lumière solaire et magique sont portées par la musique superbe de Nora Orlandi qui leur donne une mélancolie prenante. Le passé revient par bouffées à la mémoire de Johnny, l'ultime scène donnant une clef à la relation entre les deux frères.

Richesse de l’arrière-plan enfin, ce contexte de la fin de la guerre de Sécession qui ne vaut sans doute pas grand chose d'un point de vue historique, mais entre en résonance avec l'état d'esprit des personnages. Fago peint un paysage mental de délabrement affectif avec des images superbes comme cette ombrelle raffinée portée par le vent dans la rue d'une ville abandonnée. Dans ce monde livré au sauve-qui-peut, l'humanité est en faillite et les protagonistes y sont pris au piège. Les tentatives de Johny de se reconstruire se soldent par l'échec, un échec poignant qui culmine avec le meurtre de l'enfant d'Anna, sa maîtresse, un adorable blondinet figure d'espoir. A l'instar des héros tragiques de Castellari et Corbucci, Johnny est atrocement supplicié (près un classique passage à tabac), crucifié comme Kéoma, la tête en bas comme Navajo Joe. Je retrouve dans cette partie tout l'imaginaire religieux qui irrigue le western italien, bien différent du mythe de la Terre Promise chère au western américain. Il y a là la marque de la culture d'un pays de puissante tradition catholique, le pays du Pape qui nomme les saints, parsemé de sanctuaires à la gloire de martyrs.

A cette dimension se greffe les valeurs du genre, bien plus prosaïques, mises en avant par le titre original : pour 100 000 dollars je te tue. La séquence pré-générique, comme dans un James Bond, n'est pas directement liée au récit. Quatre cavaliers, un travelling à ras des sabots qui séduit, Concalves et ses hommes investissent une petite église. Concalves c'est Fernando Sancho, le bandido mexicain dans toute sa splendeur et ses cartouchières. Un rôle que cet acteur hispanique a joué d'innombrables fois dans l'emphase. Il a par exemple une façon particulière de tirer au revolver, d'un geste large, sans viser, désinvolte. Son arme fait des ravages. Il défonce les portes de deux balles. Dans l'église, il y a quatre cercueils et Johnny à l'affût. La scène est pleine d'humour noir, de suspense macabre. Elle n'annonce pourtant rien de ce qui va suivre. La greffe évoquée plus haut ne prend pas bien. Le film semble parfois flotter entre ses velléités tragiques et le rien de cynisme propre au genre. Le défaut n'est pas rédhibitoire dans la mesure où le film est court et où les moments forts, les touches étranges, font oublier les passages plus faibles. L'invention constante de Giovanni Fago dans les cadres, les mouvements, les situations, sa façon de croquer des personnages secondaires vivants, son utilisation des gros plans qui durent sur les visages pour pénétrer les sentiments de ses héros, tout ceci compense les articulations pas toujours bien huilées du récit. L'ensemble est monté sans un poil de trop par le grand Eugenio Alabiso qui sortait juste de sa collaboration avec Sergio Leone et qui retrouvera par deux fois Fago. Alabiso structure le chaos. J'ai déjà évoqué la partition de Nora Orlandi, il faut saluer la photographie de Federico Zanni, entre sécheresse des scènes du présent et douceur lumineuse de celles du passé, avec ce motif récurrent de la mer et de son ressac. Le travail sur le son est tout aussi remarquable. Il participe des ambiances, tour à tour inquiétant, mystérieux, apaisant, avec ce vent expressionniste qui souffle sur la désolation des lieux et des âmes.

La distribution est homogène. Gianni Garko y trouve l'un de ses premiers grands rôles, plus dense que dans le film de Guerrieri tout en portant la même écharpe blanche. Beau ténébreux encore juvénile, il compense par la densité de son regard. Son jeu très rentré contraste à merveille une nouvelle fois avec celui de Claudio Camaso, expressionniste, fiévreux, plus fou encore que son frère Gian Maria Volonte dans les films de Leone et de Sollima. Ses accès de fureur, les expressions de haine qui le défigurent, sont peut être mieux maîtrisées, et d'autant plus glaçantes, que dans ses autres prestations du même genre. Susanna Martinková campe avec délicatesse Mary, l'ange de regret. Claudie Lange, une très belle actrice belge, est Anna, un personnage dans la lignée de celui joué par Loredana Nusciak dans le film de Guerrieri, une femme encore séduisante mais qui a vécu. Elle donne au film ses notes les plus déchirantes. Fernando Sancho est une cerise sur le gâteau, comme Piero Lulli en truand allié un temps à Clint, et Bruno Corazzari rôdé dans les emplois d'homme de main.

Le DVD des éditions Artus permet de découvrir ce film superbe dans une copie qui ne l'est pas moins. Curd Ridel nous fait partager son érudition sur le genre (voire au-delà), mais le morceau de choix des bonus, c'est le documentaire contenant les entretiens avec Gianni Garko, toujours de belle prestance, et le scénariste Ernesto Gastaldi, toujours passionnant et qui n'a jamais sa langue dans sa poche.

Photographies : Artus Films et DR.

A lire chez le bon Dr Orlof

Le site de l'éditeur

Sur Écran Bis

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : giovanni fago, gianni garko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2014

Jusqu'au dernier sang

10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours). Un film de Romolo Guerrieri (1967)

Texte pour Les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

Ouverture : la mer. Scintillante et en CinémaScope. Une image rare dans le western. Mais attendez, voici deux pieds, nus et sales. Un homme repose sur le sable, tenue sombre et écharpe blanche. Il lève son chapeau de dessus ses yeux et se met à deviser tranquillement avec un autre homme. Recadrage, ce compagnon immobile est un cadavre. En fond sonore, le ressac, un cri de mouette et les violons délicats, élégiaques, de Nora Orlandi. Une cloche, un air mélancolique à la trompette par Athos Martini, l'homme se lève et charge le cadavre sur un cheval. Générique. Cette première scène étonnante contient tout ce que l'on aime dans le western italien : l'humour macabre, le contraste prononcé entre la beauté et le trivial, un étrange écoulement du temps, le goût de l'inattendu et de l'aventure baroque. Belle introduction pour le personnage de Django, chasseur de primes et rejeton avoué du personnage créé dans le film de Sergio Corbucci. Premières minutes marquantes de 10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) que réalise Romolo Guerrieri en 1967.

Django traverse à présent une vaste plaine désolée, Alméria, ô Alméria. Il croise un cavalier qui porte son pistolet sur l'épaule. Pas un mot la musique de Nora Orlandi règne. Les deux hommes se toisent puis se dépassent. Plus tard, nous apprenons que Django a croisé la route de Manuel, un bandit dont la prime ne cesse d'augmenter. Pour une raison que l'on ignore, Django refuse l'affrontement. Le scénario de Luciano Martino (également producteur), du maestro Ernesto Gastaldi et de Franco Fogagnolo pour son unique script, est une classique histoire de haine, de meurtre et de vengeance. Elle trouve son originalité dans les zones d'ombre ménagées sur la relation entre les deux hommes. Quel secret partagent-ils ? Quelle femme ? Quelle fraternité ? Ces questions alliées à la mise en scène inspirée de Romolo Guerrieri font tout le prix de 10.000 dollari per un massacro. Film inégal pourtant quand le mystère laisse place à l’inévitable affrontement et à quelques baisses de rythme. Guerrieri a l’intelligence de terminer son film par un morceau de bravoure, la confrontation finale au cœur d’une ville fantôme balayée de tourbillons de poussière et de paille. Un déchainement des éléments qui entre en résonance avec celui de la haine entre Django et Manuel, haine qui trouve enfin son accomplissement. Avant cela, le plus intéressant du film réside dans ce que l’on devine derrière la relation entre les deux hommes et une fille de saloon, Mijanou jouée par la somptueuse Loredana Nusciak tout droit venue du film de Corbucci. Elle est peut être ce lien secret, même si désormais elle semble avoir mis ses derniers espoirs dans Django. Un temps, quelque chose passe de hawksien dans la description du trio.

Pour Gianni Garko, ce film est sa seconde grande réussite après la création de Sartana dans 1000 dollari sul nero (1966) d'Alberto Cardone, et son premier western en vedette. Il porte avec élégance la tenue noire du chasseur de primes rehaussée de cette grande écharpe blanche. L'intensité de son regard compense ses traits encore juvéniles et son charme fait le reste. Garko joue la complémentarité avec Claudio Camaso dans le rôle de Manuel. Ne cherchez pas pourquoi le visage de ce dernier vous est familier, Claudio est le frère de Gian Maria Volonté et Camaso le nom de jeune fille de leur mère. C'est une relation difficile au succès de son frère qui l'a conduit à prendre ce patronyme. De fait, outre la ressemblance des traits, il est clair que les auteurs se sont inspirés pour Manuel des personnages créés par Gian Maria pour les deux premiers films de Sergio Leone. C'est flagrant dans la scène où Manuel investit une hacienda, tuant tout le monde pour enlever (et on l'imagine, violer), la fille du propriétaire. Camaso joue cette folie aux éruptions violentes dans le même registre que son frère. Il trouve pourtant sa propre voie en injectant une part d'incertitude dans le personnage et même de la peur. Et contrairement aux héros leoniens meneurs de bande, Manuel est profondément un loup solitaire.

Guerrieri orchestre ce duel avec talent à défaut d’originalité. Malgré l’influence des grands maîtres du genre, il réussit de belles scènes qui marquent, comme la torture de Django enterré jusqu’au cou qui voit s’approcher un scorpion (sale bête !). Il tire le meilleur parti des paysages espagnols avec des cadres très larges et utilise de manière évocatrice un orage nocturne et la belle tempête de poussière finale, sans oublier un travail sur le son typique du western italien qui privilégie l’incongru. Guerrieri parsème également son film d’images symboliques qui renvoient à l’iconographie religieuse et surréaliste. La photographie chaude de Federico Zanni, le montage nerveux de Sergio Montanari qui venait de débuter avec Nino Baragli sur le Django (1966) de Sergio Corbucci, la musique envoûtante de Nora Orlandi, peut être la seule femme de l’histoire du cinéma à avoir composé pour un western, qui offre au film son ambiance très particulière (un son inoubliable de scie musicale), tout ceci participe de la réussite du film. A savourer également une jolie galerie de personnages secondaire : Fidel Gonzales en photographe amusant et ami du héros, Fernando Sancho, vedette invitée, dans son numéro de bandido au patronyme poétique de « Polvere di stelle » et père de Manuel, et Pinuccio Ardia en pittoresque « sept dollars ». L’année suivante, Luciano Martino reprendra Gastaldi, Garko, Camaso, Sancho, Orlandi et Zanni pou développer certains aspects du film dans Per 100 000 dollari ti ammazo (Le jour de la haine) qui sera dirigé par Giovanni Fago. Mais ceci est une autre histoire.

L’édition Artus est une pièce de choix dans leur superbe collection consacrée au western italien. La copie de ce film rare est superbe, au format et avec la version originale sous titrée. Côté bonus, on apprécie toujours l’érudition de Curd Ridel et l’on se régale des entretiens avec le réalisateur Romolo Guerrieri et sa vedette Gianni Garko.

Photographie : Spaghetti-western database (+ article)

Canonnage par Tepepa sur Abordages

A lire chez le Bon Dr Orlof

22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gianni garko, romolo guerrieri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/04/2014

Séquence all'dente

Photographies DR

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/04/2014

À ma mère

Voilà un film que je rattache à ma mère, Sylvie et le fantôme que réalise Claude Autant-Lara en 1946. Parce que c'est le genre de films qu'elle aimait me faire voir quand j'étais petit, partager à la télévision sans doute, plutôt l'après-midi. C'est l'un de mes plus anciens souvenirs de cinéma, Sylvie et son fantôme diaphane du chasseur blanc passant à travers les murs et s'envolant au plafond, son chien fantôme sur les talons. J'aimais beaucoup le chien. Sylvie, l'héroïne, va fêter ses 16 ans. Elle vit dans un grand château, vieille noblesse française, mais ruinée. Rêveuse, elle est amoureuse du fantôme de son aïeul mort en duel par amour. Lui, reconnaissant, essaye d'attirer son attention mais pour un fantôme qui n'a plus beaucoup prise sur les choses, c'est compliqué. La père de Sylvie, brave homme (mais ruiné donc) vend le tableau de l’aïeul et pour se faire pardonner engage un comédien pour faire le fantôme à la fête d'anniversaire, faire plaisir à sa fille et épater ses invités. Et puis ça se complique.

Pour ma mère c'est l'un des films de son enfance avec l'un de ses acteurs fétiches, Julien Carette, le titi parisien dans toute sa splendeur et avec cet accent inimitable, ici en majordome dévoué et peureux. Délectable comme à son habitude. En faisant découvrir le film à ma fille et regardant comment elle réagissait, j'avais l'impression de boucler la boucle et de retrouver mes propres réactions du petit garçon d'alors. D'imaginer aussi ma mère en petite fille. En 1946, elle a dix ans. Elle est dans une salle parisienne certainement avec ses parents. La guerre est finie mais encore très proche. On manque de beaucoup de choses pour se chauffer, se nourrir, se déplacer. Les restrictions sont toujours d’actualité et pour quelques années encore. Sur l'écran, elle se reconnaît sans doute dans cette famille qui se serre la ceinture avec bonne humeur, qui s'éclaire à la bougie et se les gèle dans son trop grand château. Spectatrice de 1946, elle apprécie certainement la douceur mélancolique du conte, cette atmosphère de rêve flottant dans laquelle s'est réfugiée avec succès le cinéma français durant l’occupation avec Les visiteurs du soir, La main du diable ou L'éternel retour. Et qui perdure avec La belle et la bête et Les enfants du Paradis. Sylvie et le fantôme est un film de son époque. Produit par André Paulvé qui est derrière la plupart des films précités, il creuse un sillon à succès.

En le revoyant aujourd'hui, je vois d'abord sa forme, typique, avec ces gros plans de visages juste éclairés au niveau des yeux, une lumière un peu diffuse et des jeux sur les ombres (le travail de Philippe Agostini n'est pas aussi poussé que celui de Henri Alekan), un montage qui met en avant, toujours par des gros pans, les répliques de Jean Aurenche et le travail des acteurs. Des dialogues très littéraires, écrits quoi, mots d'auteurs qui dans la poésie ne valent pas vraiment ceux d'un Prévert, mais qui dans l'humour peuvent faire mouche.

Mon chien aboie aux fantômes déplore le père au vendeur de tableau.

Le mien aboie aux uniformes.

Votre chien a plus de goût que le mien...

Les acteurs prennent un peu la pose quand ils parlent, mais l'ensemble passe bien grâce aux excellents comédiens. Carette, Pierre Larquey en doux père, les jeunes François Périer et Jean Désailly, Odette Joyeux qui rend crédible les 16 ans de Sylvie, Louis Salou en cabot, Claude Marcy en impayable comtesse, quelques enfants agréables. Et puis Autant-Lara a confié le rôle du fantôme à Jacques Tati qui n'a pas encore réalisé Jour de fête. Son grand corps souple, son visage impassible et doux de futur monsieur Hulot, sa gestuelle précise, font merveille pour un personnage muet qui doit exprimer ses émotions de manière diffuse, d'un regard ou d'un geste. Il est parfait. La musique signée René Cloërec (qui signera celle de 18 films d'Autant-Lara, quelle fidélité !) développe un superbe thème repris à la flûte de pan, particulièrement émouvant.

La mise en scène d'Autant-Lara est attentive, tout en douceur dans les mouvements d’appareils, précise dans les scènes de comédie plutôt réussies comme dans la mise en valeur des effets spéciaux à base de transparences, procédé simple mais réglé au petit poil. Il croit dans son histoire sans ironie, sans chercher à faire le malin, avec la candeur voulue. Il est peut être un peu trop sûr de l'ensemble des talents qu'il orchestre, ne prenant pas de risque, disons du type de ceux que Cocteau prend au même moment avec sa féerie. Difficile aujourd'hui de ne pas voir dans cette réalisation le côté « travail bien fait » contre lequel cristallisera la Nouvelle Vague. Difficile de ne pas ressentir à l'occasion un petit agacement du côté du cœur. Mais pour le petit garçon de dix ans que j'étais, pour la fillette qu'était ma mère en 1946 et pour ma fille, aujourd'hui, quelle importance ? Le film partage quelque chose d'assez juste sur le monde de l'enfance et ses capacités à la fiction avec Les disparus de Saint Agil (1938) de Christian Jaque. Il est aussi permis d'y voir, délicat et intelligent, une évocation du passage de cet âge de l'enfance à l'age adulte, avec le renoncement à une forme d'émerveillement quand le fantôme s'envole loin du chateau dans le finale. Mais un passage qui n'est pas forcément vu comme négatif, simplement mélancolique. Ah, grandir !

09:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/04/2014

Les joies du bain : la vasque des Borgia

Cela faisait un moment que je cherchais une bonne photographie de cette scène de Lucrèce Borgia, film réalisé par Christian-Jaque en 1953 et, comme à cette époque, tout à la gloire de l beauté de sa femme Martine Carol. Merci à Gérard Courant de m'en avoir trouvé une. Il faut dire que la mise en scène est d'un kitsch délicieux, que ce soit la baignoire, si l'on peut dire, le lévrier, le décor et la pose de la belle Martine.

23:29 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian-jaque, martine carol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/04/2014

1965, c'est maintenant !

Incredible ! 1965 sur Zoom arrière, avec Fierrot le Pou en tête de peloton. Suivi d'une dizaine de films que je n'ai jamais bus, mus, vus... hahaha, si, les trouffions perdus en Indochine par Schoendorfer, L'inspecteur Clouseau so french, et Cardinale chez Visconti. Les deux Fuller quand même, je dois faire un effort. Pasolini aussi. Ho ! plus bas, Barbara Steele chez Margheriti, Bava en trois épisodes, Preminger avec le Duke un rien fatigué. Que du bon. Kim Novak chez Wilder, drôle. Etaix, voilà un français comme je les aime et qui m'aime. De Funès, où est-il ? Lui, le jour où l'on voudra lui remettre un César, je suis partant. Que de films ! Quel tableau ! Quel talent ce Luc Jean Dardgo ! Vivement 1966.

17:43 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/04/2014

Ça pourrait s'appeler Cinématographe...

Ingmar Bergman et Liv Ullmann près de Fårö en juillet 1968, discutant d'un projet à venir. Source Janus Films.

23:25 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liv ullmann, ingmar bergman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2014

Umberto Lenzi s'en va-t-en guerre

La legione dei dannati (La légion des damnés) – Un film de Umberto Lenzi - 1969

Texte pour les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est construit sur l'imitation. Les producteurs gardaient un œil rivé sur les succès du moment. Des telefoni bianchi, mélodrames imitant les modèles hollywoodiens des années 30 aux post nuke des années 80, science fiction bricolée sur les trames de Escape from New-York (New-York 1997 – 1981) de John Carpenter et Mad Max (1979) de George Miller, ils ont suivi toutes les pistes. La réussite aura été fonction de leur capacité à investir le genre démarqué et au tempérament de réalisateurs capables de le transcender pour lui donner une personnalité propre. Les réussites dans le western et le fantastique sont exemplaires. Le filon des films de guerre sur la seconde mondiale s'est révélé en revanche peu fructueux. Le plus souvent calqué sur les films de commando comme Guns of Navarone (Les canons de Navarone - 1961) de Jack Lee Thompson ou The dirty dozen (Les 12 salopards - 1967) de Robert Aldrich, les productions italiennes sont réalisées sans grand enthousiasme et souffrent du manque de moyens adaptés à leur sujet. Autant les rocailles d'Alméria ont pu définir un nouvel espace à l'imaginaire, autant la fantaisie dans le décor handicape les récits se déroulants dans un passé proche et une géographie déterminée. Bref, ça ne colle pas.

La legione dei dannati est en cela une œuvrette typique, réalisée par Umberto Lenzi en 1969. Lenzi, c'est déjà l'un des tâcherons les plus redoutables du cinéma de genre, étrangement considéré avec indulgence par certains. Mis à part Milano odia: la polizia non può sparare (La Rançon de la peur - 1974) porté par la folle interprétation de Tomas Milian, et l'agréable peplum L'ultimo gladiatore (Hercule contre les mercenaires - 1964), tous ses films sont des copies de copies au style hasardeux et au manque de rigueur qui touche au surréaliste. Dans le film qui nous intéresse, il s'agit d'un commando (d'anciens prisonniers, merci Aldrich) mené par Jack Palance chargé d'une mission la veille du jour J (le débarquement, le 6 juin, tout ça). Piégés, Palance et ses hommes vont errer dans la campagne française et s'en prendre à un gigantesque canon (Merci Thompson). Le scénario a beau être signé Dario Argento, un travail de jeunesse sans doute écrit en rêvant à des oiseaux au plumage de cristal, il n'est qu'une suite de péripéties déjà vues ailleurs et en mieux, enfilées piano, piano, par Lenzi comme autant de perles en toc. Il suffit de regarder cette scène où nos héros sont pris dans un champ de mines et de la comparer à celle réalisée par Denys de La Patellière dans Un taxi pour Tobrouk (1961). Lenzi est incapable de faire naître la tension, enchaînant paresseusement des plans là où le français fait crisper les mains sur le fauteuil d'angoisse. Le commando de Lenzi laisse de marbre d'autant que l'on passe d'une scène à l'autre sans logique. Il y a bien cette idée que le personnage joué par Palance affronte en France un vieil ennemi croisé en Afrique et qui lui avait décimé ses troupes, mais là encore, Lenzi ne sait pas traduire cette idée en terme de mise en scène pour l'exploiter dramatiquement. Curd Jurgens a beau s'y coller dans un rôle qu'il a beaucoup pratiqué, l’affrontement ne passionne pas.

Mais ce qui détache le plus du film en le ringardisant, c'est l'utilisation des décors naturels sans doute espagnols pour représenter la Normandie. Je sais bien que certaines scènes de débarquement dans The longest day (Le jour le plus long – 1962) ont été tournées en Corse (si), mais il y avait un gros travail et de gros moyens pour adapter les plages. Avec Lenzi, pour autant qu'il s'en soit soucié, il conserve avec désinvolture cette esthétique western qui désole dans un cadre historique et géographique précis. La Normandie rocailleuse et pelée de Lenzi fait rire, autant que le personnage du français. Sous leurs uniformes, Palance et son commando conservent cette même allure de cow-boys décalés, d'autant que l'on retrouve les visages familiers et il faut le dire sympathiques d'Aldo Sambrell, de Bruno Corazzari et de Lorenzo Robledo dit pas-de-bol, qui fini cette fois encore bien mal. Nous sommes tellement habitués à les voir en mexicains à sombrero où en tueurs de l'ouest mal rasés que le grand écart est difficile. Jurgens et Wolfgang Preiss sont plus crédibles en officiers allemands, c'est bien le moins, mais ils contemplent tout ceci d'un air si détaché. Côté photographie, on a connu Alejandro Ulloa plus inspiré pour Lucio Fulci et Sergio Corbucci. La musique, plaisante sans plus, est de Marcello Giombini, prolifique compositeur de musique religieuse mais aussi, la même année, de celle du Sabata de Gianfranco Parolini. Un homme éclectique.

Photographies d'exploitation : source Benito Movie Posters.

22:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : umberto lenzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/04/2014

Les joies du bain : reflet

Barbra Streisand dans un portrait sophistiqué réalisé par Steve Schapiro avec effet de miroir et ombre sur le carrelage. Y a t'il vraiment de l'eau dans cette baignoire ? Los Angeles 1974. Source Artnet.

21:35 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbra streisand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2014

Lectures pour tous

Chez Buster sur Balloonatic, on revient sur l’œuvre ultime des grands réalisateurs à l'occasion de la sortie du dernier film d'Alain Resnais. C'est plein de belles listes. So long, you bastard. Sur les Fiches du Cinéma, l'amateur rhomerien lira avec délice un entretien avec Pauline alias Amanda Langlet. On lira également à la même adresse un entretien avec le réalisateur de Tonnerre, Guillaume Brac. Ailleurs, le bon Dr Orlof se met au western italien avec bonheur à l'occasion des dernières sorties de chez Artus Films. Il a osé ! se penche sur un film un peu oublié d'Otto Preminger, In harm's way (Première victoire), histoire de patienter en attendant 1965 sur Zoom Arrière.

Gianni "John" Garko et William Berger, pensifs. DR.

21:49 Publié dans Blog, Revue des popotes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |