« 2012-09 | Page d'accueil

| 2012-11 »

24/10/2012

Gene mineur

Gene Tierney bien entourée, à gauche Dana Andrews et Randolph Scott, à droite, le réalisateur Irving Cummings, sur le plateau de Belle Starr

Bien que cela me coûte de l'écrire, il faut avouer que Gene Tierney, l'immortelle Laura d'Otto Preminger et la madame Muir de Joseph L. Mankiewicz, joue comme une casserole dans Belle Starr (La reine des rebelles) que réalise Irvin Cummings en 1941. C'est particulièrement flagrant dans la première partie où Gene incarne Belle Shirley, jeune héritière sudiste juste après la guerre de sécession, en tentant d'imiter Vivien Leigh en Scarlett O'Hara, minauderies comprises, avec l'air aristocratiquement pincé, le menton fier et un accent du Sud profond plutôt ridicule. Il faut dire qu'à la base, c'est tout le projet de Darryl F. Zanuck pour la 20th Century Fox qui lorgne sur le succès de Gone with the wind (Autant en emporte le vent – 1939), ses oscars et ses recettes fabuleuses. Le scénariste Lamar Trotti change donc de registre, lui qui avait écrit Young Mr Lincoln (Vers sa destinée) sur Abraham Lincoln pour John Ford en 1939, change de camp et brode sur la légende de Belle Starr que nous avons croisée sous les traits de Jane Russell dans un film sensiblement différent.

Lire la suite sur les Fiches du Cinéma

Photographie : A certain Cinéma

09:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : irvin cummings | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/10/2012

Retour à Xanadu

A l'occasion de l'exploration de 1946 sur Zoom arrière et de nouvelles discussions sur le Citizen Kane d'Orson Welles, je suis revenu sur cet incontournable sortit après-guerre en France. Je ne l'ai pas revu depuis quelques années, mais je l'ai vu plusieurs fois. Ceci dit, on est toujours trahi par une mémoire trop versatile et j'ai, au moins, commis deux erreurs : Le journal que va consulter enquêteur n'est pas celui de Kane, mais celui de Bernstein, ce qui n'ôte rien au côté grandiose de l'endroit. Ensuite, la destruction de la chambre n'est pas en plan-séquence, mais il y a plusieurs coupes, la première étant quasi invisible. En revoyant cette séquence, je me suis conforté dans son importance. C'est bien là que, après avoir « fait le vide », Kane met la main sur la fameuse boule à neige et retourne alors dans le pays de son enfance et de ses désirs contrariés.

Que peut-on encore écrire à propos du Citizen Kane qu'Orson Welles réalise en 1941 ? Et quelle prétention, quelle inconscience à venir se mettre tout au bout de la file des prestigieux commentateurs, Jorge Luis Borges, Jean-Paul Sartre, André Bazin, Jean-François Tarnowski, Roger Leenhardt parmi tant d’autres ? Le film a son côté intimidant, le Saint Graal des cinéphiles que l'on visite comme Saint Pierre à Rome, en faisant sept fois le tour comme à la Kaaba. Citizen Kane est un repère, une date, une pierre blanche, le déclencheur de nombreuses vocations, l’objet d'innombrables vénérations. Il est ce que peut le cinéma. Réalisé par un jeune homme surdoué venu du théâtre et de la radio, à 25 ans sonnés, dans des conditions de liberté rares et avec les moyens de l'un des grands studios hollywoodiens de l'âge d'or, la RKO, le film est à la démesure de système, du talent et de l'audace de l'homme qui l'ont enfanté.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

A lire sur Nightswimming

08:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : orson welles | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/10/2012

Les joies du bain : intermède musical

Melody Gardot - Baby I'm A Fool

22:58 Publié dans Les joies du bain, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : melody gardot, clip | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/10/2012

Marilyn Monroe par Gérard Courant

En l'an de grâce 2012, il n'aura échappé à personne que l'on a célébré, façon d'écrire, le cinquantenaire de la disparition de Marilyn Monroe. Nous auront donc eu droit à tout, une déferlante de publications avec de jolis numéros spéciaux sur papier glacé, les dessins de Marilyn, les poèmes de Marilyn, les carnets secrets de Marilyn, les photographies de Marilyn, les notes de blanchisserie de Marilyn. Un peut tout, beaucoup n'importe quoi, avec quelque chose qui hérisse le poil du cinéphile bien né, la mise en retrait de l'essentiel : ses films. Ceci participant d'une tentative pénible de faire de Marilyn autre chose que Marilyn, c'est à dire une actrice de cinéma du Hollywood avant le déclin des années 60, capable accessoirement de chanter, danser et réfléchir sur son statut de star qu'elle eu du mal à gérer. Ce statut qui l'a transformée en objet médiatique lui causa bien des ennuis de son vivant. La malédiction est aujourd'hui loin d'être levée, alors que son image s'étale jusqu'à l’écœurement et que chacun, essayant d'être plus malin que l'autre, tente d'imposer une nouvelle image sur celles qui existent déjà. Comme Martine, Marilyn est tour à tour femme émancipée, modèle audacieux, humoriste, grande tragédienne contrariée, productrice, intellectuelle refoulée, gauchiste, peintre, poétesse, auto-analyste, nymphomane, victime d'un complot, fantôme dans un hôtel, mais moi qui ai bien connu le petit cousin du chauffeur de sa coiffeuse, je sais qu'en vérité, elle rêvait d'enfiler le costume de Godzilla.

Dans ces conditions, il est bon de revenir aux fondamentaux et au bel hommage que lui rend Gérard Courant dans sa compression Marilyn datant de 2011. Parmi les nombreux procédés qu'il utilise pour travailler les images, les siennes comme celles des autres, il y a ce principe de la compression, inspiré par les sculptures de César ou les accumulations d'Arman. Pour Marilyn, Courant a compressé les 15 films où Marilyn Monroe tient le ou l'un des rôles principaux. Ces 15 films, ce qui à la réflexion n'est pas tant, sont l'essence de la carrière de Marilyn, son parcours et son art, tout entier. Compressés à un rapport de 1/20, l'ensemble dure 68 minutes. Ceux qui se sont déjà amusés à utiliser les fonctions d'accélérations de leurs lecteurs (VHS, DVD ou autre) se sont déjà rendu compte de ce que l'exercice pouvait avoir de révélateur. Structure, dominantes chromatiques, richesse des plans, présence d'un acteur, un film compressé en quatre minutes est bien révélateur au sens chimique du mot. Sur la durée, la compression de Gérard Courant des titres majeurs de Marilyn Monroe dessine un étonnant parcours de quinze années de l'histoire de Hollywood, de Ladies of the chorus (Les reines du music-hall – 1948) de Phil Karlson à Something got to give (1962) inachevé par George Cukor. Filant sur les vents du temps, l'on voit les premières productions en noir et blanc de format classique, l'arrivée de la couleur sur le Niagara (1953) de Henry Hathaway puis l'élargissement de l'écran au CinémaScope, l'intermède anglais avec Laurence Olivier puis l'hommage en noir et blanc de Billy Wilder, l'image plus moderne du film de John Huston, avant de revenir aux comédies sophistiquées du début des années 60. Se superpose à l'aventure de Marilyn une histoire du Hollywood de l'époque. Marilyn est Hollywood, star et actrice, spectacle et art, there is no business like show business. Et puis, comme on pouvait s'y attendre, son image règne. Par éclairs, les gros plans percent le flot accéléré des images et imposent son extraordinaire présence, son visage en premier lieu, adoré de la caméra, et puis toutes ces images qui ont construit le mythe : Le rouge à lèvre de Niagara, la guêpière de River of no return (La rivière sans retour – 1954), la robe blanche de Seven year itch (Sept ans de réflexion – 1955), le pull de Let's make love (Le milliardaire – 1960). La compression réalisée par Gérard Courant fait sentir à la fois le dérisoire du mythe et sa force irrésistible, manière originale de revenir une fois de plus sur ces films si souvent vus, jamais oubliés.

En forme de coda à cette compression, on se fera plaisir avec un petit court de trois minutes, In Memoriam Marilyn, que Gérard Courant réalise cette année sur un principe opposé. Court, utilisant le ralenti et des scènes du tournage de l'ultime film inachevé de Cukor. Sur les images d'une Marilyn nue et libre, se pose sa voix interprétant Kiss, chanson du film Niagara. Courant reprend ici plusieurs de ses procédés favoris qui nous ramènent à ses collections de clips pour Elisa Point et Léonard Lasky, variations sur des scènes de films qu'il aime, ainsi qu'à ses images ralenties de Gene Tierney dans She's a very nice lady, film de 1982 qui utilisait déjà la scène de Niagara. La boucle est une forme qu'affectionne le cinéaste. Impossible pour moi de ne pas rapprocher les visages des deux stars sortant de l'eau en un ralenti émouvant faisait éclater leur beauté comme leur humanité. En revenant à l'actrice au travail, dans la joie, Gérard Courant revient à l’essentiel de Marilyn. Qu'il en soit ici remercié. Et l'on pourra toujours rêver au Cinématon qu'il aurait pu faire avec elle.

Pour faire écho à l'article d’Édouard de Nightswimming, je dirais que le même principe appliqué à une star plus française, Brigitte Bardot, m'a moins convaincu. BB x 20, réalisé en 2010 compresse 20 films de Manina, fille sans voile (1952) à Boulevard du Rhum (1971). Outre qu'il manque une partie des films (dommage pour Les pétroleuses (1971)), il se trouve que je ne suis pas un grand amateur de La Bardot et qu'il ne me semble pas que son parcours puisse avoir la force symbolique de celui de Marilyn. Je connais aussi peu des films compressé, il n'y a donc pas l'effet de familiarité et certains passage me sont complètement obscurs. Surnagent le Scope du Mépris (1963) de JLG, inévitable, et quelques souvenirs de chez Vadim ou Dmytryck (aie). Restent aussi certaines scènes échevelées de Viva Maria (1965) de Louis Malle qui prennent à l'accélération un aspect expérimental assez bienvenu.

Photographie : Fascination Dreams

15:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gérard courant, marilyn monroe | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/10/2012

Pauvre Buster

Les derniers chef d’œuvres de la période muette de Buster Keaton avaient coûté cher sans remporter le succès escompté. The general (Le mécano de la « Général » - 1926) en particulier. Inévitablement naquirent des tensions entre Keaton et son studio, la United Artists, dans lequel il avait un contrôle absolu sur son travail. Aussi, en 1928, le réalisateur passe à la MGM. Il pense sans doute y bénéficier de meilleures conditions et des gros moyens du plus prestigieux des studios hollywoodiens. Ce sera, comme il le dira plus tard, la plus grosse erreur de sa vie. A la MGM, on a une idée très arrêtée du cinéma et une très haute image de la firme au lion. La MGM attire les plus grandes stars : « plus d’étoiles qu'au firmament » ainsi que le proclame une publicité. Mais comme cela se passera avec les Marx Brothers un peu plus tard, la MGM entend contrôler et expliquer leur travail aux artistes. Keaton en fera l'amère expérience. Il arrive à conserver la maîtrise de The cameraman (1928) qui sera un succès, puis avec plus de difficultés de Spite Marriage (Le Figurant) l'année suivante. Mais aux innombrables batailles avec les cadres du studio viennent s'ajouter les problèmes personnels de Keaton et la difficulté à réaliser la transition du parlant. En grand burlesque, Keaton possède un art qui a trouvé sa plus belle expression dans le cinéma muet, un art du corps en mouvement, de la pantomime. Pour eux le parlant est une catastrophe. Charlie Chaplin s'obstine, d'autres disparaissent. Certains tentent la reconversion et Keaton s'essaye au comique verbal.Mais il n'y est pas à l'aise. Lui le perfectionniste, n'est pas satisfait de sa voix. A partir de 1930 et de Free and Easy (Le Metteur en scène), il lâche prise et perd la maîtrise de la réalisation de ses films. Les années trente seront pour lui une terrible dégringolade artistique et humaine, même si le public continue à lui accorder ses faveurs.

Keaton jouant aux cartes avec la belle Thelma Todd et Jimmy Durante sur le tournage du film

Speak easily (Le professeur) est emblématique de cette période. Son titre est symptomatique, jeu de mot sur « speakeasy » (bouge, bar clandestin) signifiant littéralement « parle facilement ». Le personnage joué par Buster Keaton est un professeur timide parlant un anglais raffiné auquel personne ne comprend rien, quand on l'écoute. Problème de communication, comique de la parole, antithèse du Keaton flamboyant des années 20. Réalisé en 1932 et signé par Edward Sedgwick, Speak easily raconte comment ce petit professeur, croyant avoir touché un important héritage, part à la découverte du monde et se lie avec une troupe de comédiens dont il va financer le spectacle à Broadway.

Lire la suite sur les Fiches du Cinéma

Photographie DR

22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buster keaton, edward sedgwick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/10/2012

Duo de charme

La sublime Catherine Spaak et le chanteur de charme Johnny Dorelli en duo sur une adaptation de Burt Bacharach Io non m'innamoro più.

22:44 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine spaak, johnny dorelli, burt bacharach | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/10/2012

The Fabulous Dorseys

Le jazz, art typiquement américain (dixit Clint Eastwood) est né et a grandit en même temps que le cinéma. C'est sur un air de jazz que le cinéma apprend à parler dans l'historique The jazz singer (!) en 1927, et tout au long des années trente, les plus grands compositeurs sont sollicités, de Cole Porter à George Gershwin, de Jérôme Kern à Irving Berlin. Très vite aussi, Hollywood se passionne pour le biographie filmée, le « biopic », versions le plus souvent hagiographiques, imagerie d’Épinal de la geste des grands hommes. L’Amérique construit sa légende et propage ses valeurs. Dans ce cadre, les musiciens sont à l'honneur et, pour s'en tenir au jazz, on verra Cary Grant jouer Cole Porter, Dany Kaye incarner Red Nichols et James Stewart interpréter Glenn Miller. Parallèlement, les véritables musiciens envahissent les écrans, le plus souvent pour des apparitions de prestige qui constituent, avec le recul et malgré certaines limitations sur lesquelles je vais revenir, d’irremplaçables témoignages vivants de leur talent. C'est ainsi que l'on verra Louis Armstrong chez Howard Hawks, Duke Ellington chez Vincente Minelli ou Benny Goodman chez Busby Berkeley.

The fabulous Dorseys est exemplaire de cette veine. Réalisé par Alfred E. Green en 1947, le film illustre la vie et l’œuvre de Timmy et James Dorsey, musiciens blancs nés à à Shenandoah en Pennsylvanie au début du siècle, le premier jouant du trombone et le second du saxophone et de la clarinette. Ils commencèrent à enregistrer sous leur nom en 1928 et créèrent un big band dont firent partie, jusqu'en 1934, les plus grands noms des musiciens blancs de New York (Glenn Miller, Benny Goodman, Johnny Mercer, "Jack" Teagarden, Bing Crosby...). Les deux frères se séparèrent en 1935 pour se retrouver dix ans plus tard. Et faire ce film.

22:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alfred e. green, jazz | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/10/2012

Retour sur l'île au trésor

Long John Silver est de retour, le plus fameux des pirates, l'homme à la jambe de bois qui débarqua un jour à l'auberge de Benbow pour entraîner le jeune Jim Hawkins dans la plus formidable des aventures qu'un jeune garçon puisse rêver. Long John est de retour, ça va sentir la poudre à canon et le rhum de la Jamaïque ! C'est tout naturellement que ce patronyme évocateur est choisi comme titre par le producteur Joe Kaufmann de cette suite au film adapté par les studios Disney du roman de Robert Louis Stevenson en 1950. A cette époque les pirates on le vent en poupe. Et depuis quelques années déjà. De The black Swan (Le cygne noir – 1942) à The Buccaneer (Les Boucaniers – 1958), dans des dizaines de titres, dont quelques classiques, c'est l'abordage permanent en Technicolor, EastmanColor, écran classique ou CinémaScope. Crochets et jambes de bois, fiers galions, coffres remplis de ducats, îles paradisiaques aux plages de sable blanc, bastions et canons, visages patibulaires, héros et héroïnes bondissant dans les cordages, tempêtes et abordages, ho hisse et ho les frères de la côte. Cela fait du bien. Les joies de l'aventure exotique, le souffle de l'air du large, le frisson de l'aventure passent sur les transparences de studio. Mais je m'emballe.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

Le DVD

A lire sur Kinok (par Jocelyn Manchec)

Chez le bon Dr Orlof

Photographie collection Eric Villain (que je remercie ici pour son aimable autorisation). Son site met en ligne une magnifique collection d'affiches originales à visiter absolument.

09:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : byron haskin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/10/2012

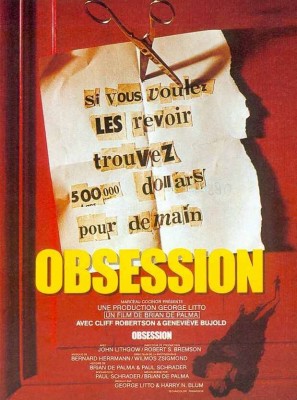

Obsession ou le dernier romantique

Brian De Palma finit par être un peu agaçant quand il parle de Vertigo (Sueurs froides – 1958) à propos de son Obsession (1976) en expliquant qu'il aurait amélioré le film d'Alfred Hitchcock. Ce n'est pas la première fois qu'il fait le coup. Il avait déjà repris un plan du Tenebre (1982) de Dario Argento dans Raising Caïn (L'esprit de Caïn – 1992). Argento, pas trop prêteur, s'en était ému auprès du musicien Pino Donaggio auquel De Palma avoua, tout en précisant : « Mais je l'ai amélioré ! ». « Je prends mon bien où je le trouve » disait Molière. Toujours est-il que pour Vertigo, De Palma reprend quelques critiques habituelles de vraisemblance, en particulier le fait que si Scottie (James Stewart) avait vu le cadavre de « Madeleine », il aurait bien vu que ce n'était pas la même femme que celle dont il s'était épris. Il pointe aussi l'apparition de la nonne venue sonner les cloches à la fin comme ridicule. On sait ce que Hitchcock pensait de « nos amis les vraisemblants » et ce que John Ford avait répondu à quelqu'un qui lui demandait pourquoi, dans Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939), les indiens ne tiraient pas sur les chevaux pour arrêter la diligence : « Dans la réalité, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais il n'y aurait plus de film ». Si Hitchcock prend tant de soin à monter les effets du vertige sur son personnage, c'est bien pour justifier les manques de Scottie. Quiconque a subit les effets d'un véritable vertige sait que l'on peut rester prostré des heures, à plus forte raison si l'on vient de voir la femme que l'on aime se défenestrer. Alors, aller inspecter le cadavre... Pour la sonneuse de cloches, outre la poésie fantastique de l'idée, sa présence en cet endroit semble légitime. Plus incongrue aurait été celle d'un plombier.

Dans Obsession, De Palma et Paul Schrader qui signe le scénario prétendent donc améliorer un film qui les a néanmoins beaucoup impressionné. A ce stade, ceux qui ne connaissent pas l'oeuvre sont aimablement invités à ne pas poursuivre leur lecture (ou alors, il ne faudra pas m'en vouloir). La Nouvelle-Orléans : Michael Courtland voit sa femme et sa fille enlevées et disparaître tragiquement à la suite d'une course poursuite avec les ravisseurs. Seize ans plus tard, à Florence, il rencontre une jeune femme qui est tout le portrait de sa femme. C'est bien sûr une machination. Cette femme, c'est sa fille qui n'était pas dans la voiture fatale. Le scénario repose sur deux postulats difficiles à avaler si l'on y met de la mauvaise volonté : Il est étonnant qu'aucun des policiers ayant encerclé la demeure des ravisseurs (L'un d'eux est resté en arrière avec la fillette, c'est le truc) n'ait eu l'idée de rester sur la scène du crime, ne serait que pour chercher des indices, pas très pro ça. Ensuite, Sandra-Amy accepte pour se venger d'un père qu'elle croit responsable de la mort de sa mère par refus de payer la rançon, de jouer la comédie de l'amour et de l'épouser, avec ce que cela implique, en connaissance de cause. Il faut donc accepter qu'elle passe outre le tabou de l'inceste, tabou fort s'il en est, avec un sang froid qui laisse rêveur. Quelque soit la qualité du jeu de Geneviève Bujold, le personnage ne semble pas si traumatisé par les implications de ce fait (du moins jusqu'à la fin) et elle semble avoir des nerfs d'acier pour maîtriser les émotions inévitables engendrées par la situation. Et je passe sur la mère adoptive italienne qui parle un anglais quasi parfait à l'hôpital.

Je peux comprendre De Palma. Il en a marre qu'on le compare à tout bout de champ à Hitchcock. Mais personne ne l'a obligé a construire sa renommée sur des thrillers rejouant Vertigo, Psychose (1960) ou Rear window (Fenêtre sur cour – 1954), ni à aller chercher Bernard Herrmann qui compose ici une partition superbe mais inévitablement proche de son modèle.

Ceci posé, Obsession est un film magnifique que j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir dans l'édition restaurée par Wild Side. C'est un vieux souvenir que ce film. A sa sortie début 1977, j'avais été traumatisé par l'intensité de sa bande-annonce et l'affiche française avec les morceaux de journaux découpés formant le message des ravisseurs. Je n'avais pas vu le film, mais j'avais conservé cette image de thriller angoissant. J'ai découvert le film bien des années plus tard, à la télévision et ce qui m'avait marqué c'est le côté romantique du film, la force des sentiments de Courtland, sa fidélité à la mémoire des siens, le choc que l'on imagine quand il rencontre Sandra dans l'église. Participent la partition de Herrmann avec cette délicieuse valse lente et le côté sacré donné par les chœurs, et la photographie du grand Vilmos Zsigmond avec ses effets de diffusion utilisés pour atténuer les différences entre les deux époques et qui donnent une atmosphère irréelle à tout le film. Même la scène de cauchemar s'intègre sans heurt. Lumière entre chien et loup, atmosphère de l'église, vibration des néons dans la scène de l'aéroport (un effet heureux à priori pas calculé au départ), rendu de la texture des pierres dans le mausolée ou le cimetière, le film est visuellement une fête pour les yeux. Aujourd'hui, je trouve le film bien équilibré entre cette partie romantique et la partie thriller, le pur suspense.

Ce qui me frappe aussi maintenant que j'en connais la petite histoire, c'est la façon dont le film (et donc un peu Vertigo) a résisté à ses auteurs. Le projet cinématographique de De Palma et Schrader, comme des autres cinéastes majeurs de leur génération (Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorcese, William Friedkin, etc.), c'est de revisiter l'âge d'or du cinéma américain avec un regard sur ce qui n'était pas, ou ne pouvait pas être montré. Du moins pas directement. Violence, névroses, sexe, l'envers du décor. C'est flagrant par exemple dans le remake réalisé par Schrader en 1982 du Cat People de Jacques Tourneur qui rend explicite tout ce qui était suggéré de la métaphore sexuelle du personnage d'Irena. Hitchcock laisse les implications des actes de Scottie dans Vertigo à l'appréciation du spectateur s'il veut jouer au psychanalyste. Il maintient une distance par l’utilisation de James Stewart, l'image de l'acteur, et l'élégance de la mise en scène, les ellipses indispensables. Le scénario d'Obsession prévoyait de renverser la table, avec une partie où Sandra-Amy était en hôpital psychiatrique et un inceste consommé sans ambiguïté. Par un ensemble de concours de circonstances, la partie « asile » est abandonnée sur les conseils de Bernard Herrmann et sans doute des considérations budgétaires. Puis la séquence de Michael couchant avec sa fille, tournée effectivement, est complètement modifiée pour devenir une scène entre rêve et cauchemar qui entretien le doute. Les options artistiques, photographie, décors, musique, donnent au film une classe visuelle renforcée par l'absence de violence graphique (sauf la mort du personnage de John Lihtgow et encore) inhabituelle chez De Palma, comme de nudité, tout aussi étonnant de la part de celui qui filmera Angie Dickinson se caressant sous sa douche dans Dressed to kill (Pulsion – 1980).

Autre élément déterminant, l'interprétation de Clift Robertson. Geneviève Bujold est souvent saluée pour sa prestation dans ce film, sa faculté à jouer à la fois la femme et l'enfant, à la fois l'enfant dans la femme lors du final, mais aussi plus littéralement, idée assez gonflée qui fonctionne grâce à elle, l'enfant de dix ans dans les flashback. Elle est magnifique mais elle bénéficie d'une grande richesse de situations. Robertson, acteur assez classique, en décalage en 1976 avec les maîtres de l'Actor studio du moment (Brando, Pacino, Hoffman, De Niro), est pourtant essentiel en ce qu'il renoue avec la manière d'un James Stewart ou d'un Cary Grant. Il offre une présence, un repère, qui permet à sa partenaire de s'appuyer et de se donner à fond. Dans la scène finale, elle a cette performance à faire passer, d'être l'enfant ressortant sous l'adulte, elle a les pleurs, les répliques, la faiblesse, l'émotion. Mais c'est autour de Robertson qu'elle peut construire, parce qu'il est là en pivot, pour elle et la caméra de De Palma. Il n'a qu'un mot à dire, une expression à tenir. Et c'est le plus difficile. Et il le fait.

A travers lui, Obsession renoue, contre l'idée de départ de ses auteurs, avec l'élégance de son modèle, avec sa délicatesse, avec une certaine idée du cinéma. C'est ce qui en fait ressortir la tonalité majeure qui est celle du romantisme du personnage masculin. Courtland porte avec lui les valeurs du gentleman du Vieux-Sud, une certaine éthique. C'est une métaphore peut être bien de la relation de De Palma, et avec lui les cinéastes de cette génération, envers le classicisme hollywoodien. Un amour total, absolu, au point de vouloir renouer avec une chose morte. Avant de se rendre compte qu'existent finalement leurs propres enfants.

Photographies : Wild Side - Photofest

12:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : brian de palma, alfred hitchcock | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/10/2012

Un film de 1946

A l'occasion de parution sur Zoom Arrière de l'année 1946.

Voilà un film que je rattache à ma mère, Sylvie et le fantôme que réalise Claude Autant-Lara en 1946. Parce que c'est le genre de films qu'elle aimait me faire voir quand j'étais petit, partager à la télévision sans doute, plutôt l'après-midi. C'est l'un de mes plus anciens souvenirs de cinéma, Sylvie et son fantôme diaphane du chasseur blanc passant à travers les murs et s'envolant au plafond, son chien fantôme sur les talons. J'aimais beaucoup le chien. Sylvie, l'héroïne, va fêter ses 16 ans. Elle vit dans un grand château, vieille noblesse française, mais ruinée. Rêveuse, elle est amoureuse du fantôme de son aïeul mort en duel par amour. Lui, reconnaissant, essaye d'attirer son attention mais pour un fantôme qui n'a plus beaucoup prise sur les choses, c'est compliqué. La père de Sylvie, brave homme (mais ruiné donc) vend le tableau de l’aïeul et pour se faire pardonner engage un comédien pour faire le fantôme à la fête d'anniversaire, faire plaisir à sa fille et épater ses invités. Et puis ça se complique.

Pour ma mère c'est l'un des films de son enfance avec l'un de ses acteurs fétiches, Julien Carette, le titi parisien dans toute sa splendeur et avec cet accent inimitable, ici en majordome dévoué et peureux. Délectable comme à son habitude. En faisant découvrir le film à ma fille et regardant comment elle réagissait, j'avais l'impression de boucler la boucle et de retrouver mes propres réactions du petit garçon d'alors. D'imaginer aussi ma mère en petite fille. En 1946, elle a dix ans. Elle est dans une salle parisienne certainement avec ses parents. La guerre est finie mais encore très proche. On manque de beaucoup de choses pour se chauffer, se nourrir, se déplacer. Les restrictions sont toujours d’actualité et pour quelques années encore. Sur l'écran, elle se reconnaît sans doute dans cette famille qui se serre la ceinture avec bonne humeur, qui s'éclaire à la bougie et se les gèle dans son trop grand château. Spectatrice de 1946, elle apprécie certainement la douceur mélancolique du conte, cette atmosphère de rêve flottant dans laquelle s'est réfugiée avec succès le cinéma français durant l’occupation avec Les visiteurs du soir, La main du diable ou L'éternel retour. Et qui perdure avec La belle et la bête et Les enfants du Paradis. Sylvie et le fantôme est un film de son époque. Produit par André Paulvé qui est derrière la plupart des films précités, il creuse un sillon à succès.

En le revoyant aujourd'hui, je vois d'abord sa forme, typique, avec ces gros plans de visages juste éclairés au niveau des yeux, une lumière un peu diffuse et des jeux sur les ombres (le travail de Philippe Agostini n'est pas aussi poussé que celui de Henri Alekan), un montage qui met en avant, toujours par des gros pans, les répliques de Jean Aurenche et le travail des acteurs. Des dialogues très littéraires, écrits quoi, mots d'auteurs qui dans la poésie ne valent pas vraiment ceux d'un Prévert, mais qui dans l'humour peuvent faire mouche.

Mon chien aboie aux fantômes déplore le père au vendeur de tableau.

Le mien aboie aux uniformes.

Votre chien a plus de goût que le mien...

Les acteurs prennent un peu la pose quand ils parlent, mais l'ensemble passe bien grâce aux excellents comédiens. Carette, Pierre Larquey en doux père, les jeunes François Périer et Jean Désailly, Odette Joyeux qui rend crédible les 16 ans de Sylvie, Louis Salou en cabot, Claude Marcy en impayable comtesse, quelques enfants agréables. Et puis Autant-Lara a confié le rôle du fantôme à Jacques Tati qui n'a pas encore réalisé Jour de fête. Son grand corps souple, son visage impassible et doux de futur monsieur Hulot, sa gestuelle précise, font merveille pour un personnage muet qui doit exprimer ses émotions de manière diffuse, d'un regard ou d'un geste. Il est parfait. La musique signée René Cloërec (qui signera celle de 18 films d'Autant-Lara, quelle fidélité !) développe un superbe thème repris à la flûte de pan, particulièrement émouvant.

La mise en scène d'Autant-Lara est attentive, tout en douceur dans les mouvements d’appareils, précise dans les scènes de comédie plutôt réussies comme dans la mise en valeur des effets spéciaux à base de transparences, procédé simple mais réglé au petit poil. Il croit dans son histoire sans ironie, sans chercher à faire le malin, avec la candeur voulue. Il est peut être un peu trop sûr de l'ensemble des talents qu'il orchestre, ne prenant pas de risque, disons du type de ceux que Cocteau prend au même moment avec sa féerie. Difficile aujourd'hui de ne pas voir dans cette réalisation le côté « travail bien fait » contre lequel cristallisera la Nouvelle Vague. Difficile de ne pas ressentir à l'occasion un petit agacement du côté du cœur. Mais pour le petit garçon de dix ans que j'étais, pour la fillette qu'était ma mère en 1946 et pour ma fille, aujourd'hui, quelle importance ? Le film partage quelque chose d'assez juste sur le monde de l'enfance et ses capacités à la fiction avec Les disparus de Saint Agil (1938) de Christian Jaque. Il est aussi permis d'y voir, délicat et intelligent, une évocation du passage de cet âge de l'enfance à l'age adulte, avec le renoncement à une forme d'émerveillement quand le fantôme s'envole loin du chateau dans le finale. Mais un passage qui n'est pas forcément vu comme négatif, simplement mélancolique. Ah, grandir !

Photographie source NouvelObs

21:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : claude autant-lara | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |