23/11/2010

Le Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre

Peu s'en souviennent, mais le 2 décembre 1990 Sergio Corbucci succombait à une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Il y aura 20 ans jeudi prochain que le réalisateur de Romolo e Remo (Romulus et Rémus – 1962), Django (1966), Il mercenario (Le mercenaire - 1968), Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) et Chi trova un amico, trova un tesoro (Salut l'ami, adieu le trésor - 1981), a disparu. Venise l'a honoré en septembre sous la houlette de son admirateur Quentin Tarantino mais cet hommage ne saurait être complet sans celui d'Inisfree.

Nul ne l'ignore, le 3 décembre 1930 naissait Jean-Luc Godard qui soufflera donc ses 80 bougies. Film Socialisme a montré cette année que cet homme de passion n'était pas à bout de souffle même s'il fait plus que jamais bande à part. Les américains viennent de l'honorer d'un Oscar. Pouvons nous faire moins ? Non !

Célébrer la mémoire de l'un et la vitalité de l'autre, pour ce faire je vous propose, amis de la blogosphère et au-delà, un Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre 2010. Cela sera beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Qui sera le parapluie ? Qui sera la machine à coudre ? Mystère et caramel mou. J'admets que le rapprochement peut sembler incongru, sacrilège même pour certains admirateurs de l'un voire de l'autre. Les différences sont nombreuses entre le romain bon vivant, expansif, dont on disait qu'il ne venait tourner que vers midi, amateur de comédie et d'action, de personnages de prostituées aux cheveux roux et de décors de cimetières, à l'aise dans un système de production classique et dans le cinéma de genre le plus pur, populaire et commercial ; et le « plus con des suisses pro chinois » comme l'ont raillé les situationnistes, austère, génial, tourmenté, chercheur inlassable, avide d'expériences, curieux de toutes les techniques, bosseur, théoricien, aux rapports compliqués avec la production et bien d'autres choses, désireux avant tout d’indépendance au point de s'exiler au pays de son enfance pour y monter son propre atelier de fabrication d'images et de sons.

Ce qui les rapproche, parlons cinéma, n'est pourtant pas nul et peut se révéler excitant. Révélés au début des années 60, ils sont tous deux des créateurs de formes qui ont bousculé un cinéma établi, joué avec les figures classiques, imposé des regards neufs, décalés, iconoclastes, manié l'humour, la violence et l'érotisme de façon inédite, souvent provocatrice, inventé de nouveaux jeux de montage et de couleurs. Leurs cinémas, bien que différents, ont marqué leur époque et influencé de manière irréversible tout ce qui a suivi. Leur héritage est toujours bien vivant.

Le principe du blog-a-thon est simple : il s'agit d'écrire sur Sergio Corbucci ou sur Jean-Luc Godard, ou sur les deux éventuellement, entre le 3 et le 9 décembre. Je compilerais les diverses contributions. Ce sera comme un bouquet varié en l'honneur des deux réalisateurs. Vous pouvez, pour préparer la chose, vous inscrire en commentaire ci-dessous.

Photographies : capture DVD Canal + et Listal.com

23:42 Publié dans Blog, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 3

Participation au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

7th Cavalry fait partie de la douzaine de westerns à petits budgets produits par Randolph Scott et Harry Joe Brown entre Man in the saddle (Le cavalier de la mort – 1951) d'André de Toth et Comanche station de Bud Boetticher en 1960. On y retrouve les qualités de mise en scène de Joseph H. Lewis, son sens de l'espace, son invention dans la durée des plans et des scènes, ses fulgurances visuelles, sa sensibilité à filmer les femmes, le tout au sein d'un film tout à la fois assez classique et pourtant souvent original.

Le capitaine Benson, Randolph Scott, fringuant, revient à Fort Lincoln, base du 7th Cavalry, avec sa jeune épouse. Personne en vue. Première scène étonnante, Benton planque son cheval dans un ravin et pique un sprint, escalade la palissade et pénètre dans le fort désert. Éclairages et cadrages expressionnistes, on dirait l'arrivée de Jonathan Harker dans le château de Dracula. Finalement Benson tombe sur une femme en état de choc qui l'accuse d'avoir déserté son régiment. L'atmosphère est lourde. Plus loin, une poignée d'homme cuvent leur alcool. Dessoulés, ils s'expliquent : Georges A. Custer a emmené ses hommes combattre les indiens. Il a périt avec ses troupes à Little Big Horn. Face à ce désastre militaire, une commission d'enquête se tient au fort. Benson était le bras droit de Custer et son ami. Personne ne comprend qu'il n'ait pas été à ses côtés. Son passé trouble remonte à la surface, son mariage trop rapide passe mal, il est accusé de lâcheté, contesté par ses hommes mêmes. Comme souvent dans ses films, le personnage de Scott doit prouver son courage. Benson se porte volontaire pour aller récupérer les corps des soldats morts. Problème, le champ de bataille est en terre indienne et ceux-ci sont remontés à bloc après leur victoire. La mission est donc une mission suicide. Du moins délicate.

L'aspect le plus original de 7th cavalry est sans doute que c'est un film d'évitement de l'action. Chose délicate à négocier dans un western. Pourtant, comme le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949), l'un des films majeurs de John Ford, Benson commence par arriver après la bataille et cherche ensuite à éviter qu'elle ne se reproduise. Conscient de son infériorité numérique et morale, Benson va se faire discret, louvoyer, négocier et tenter de faire appel à son bon droit, celui d'emporter ses morts pour les honorer. Il compte sur les qualités spirituelles des indiens, les convainc presque mais se heurte finalement à leurs croyances et à la dimension fantastique qu'ils donnent à Custer. Comme les indiens d'Apache Drums pensaient faire naître des guerriers fantômes en se faisant tuer, ceux de 7th Cavalry pensent conserver l'essence de leur victoire avec la dépouille du « général tête jaune ». Et alors que cette lutte spirituelle va se résoudre par la force, c'est un nouvel élément fantastique qui va intervenir et éviter le massacre promis. Élément autant poétique que quelque peu naïf, il faut avouer.

L'amateur de western pur et dur pourrait être frustré de ce morceau de bravoure avorté. Pour le consoler, Lewis nous offre une belle bagarre au couteau entre Benson et un indien. Mais le conflit de Benson est bien entendu moral et son combat se joue au niveau de sa troupe. Lewis entretient la tension du film par les oppositions rencontrées par le capitaine : contestation des ordres, refus d'obéissance, désertion, tentative d'assassinat. Benson menant son convoi de fossoyeurs se retrouve un peu dans la position de Dunson dans Red River (La rivière rouge – 1948) de Howard Hawks, un capitaine Bligh quand même plus sympathique. Comme Fregonese, Lewis traduit ces tensions par ses compositions, isolant Benton et soignant les portraits de groupes. Certains plans sont admirablement composés, reposant sur des formes géométriques parfois complexes comme lors d'un bivouac sur une hauteur, parfois en mouvement comme les figures circulaires de l'encerclement de la troupe par les indiens. Géométrie dans l'espace. Incrustation des personnages dans le paysage, pas aussi spectaculaire que chez Mann, mais bien mis en valeur par la photographie chaude de Ray Rennahan, un spécialiste raffiné du genre qui a signé les images de Duel in the sun (Duel au soleil – 1946) de King Vidor et Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde – 1947) de Cecil B. De Mille. Rien que ça.

Lewis fonctionne beaucoup par scènes. L'entrée de Benton dans le fort est un premier moment fort, d'inspiration fantastique, étiré au possible, culminant avec l'apparition, telle un spectre, de la femme à moitié folle de chagrin. Avec le retour des cavaliers survivants des colonnes de soutien de Custer, la vie revient dans le fort, et le western redevient un western militaire classique. Lewis enchaîne ensuite la longue séquence de la cour martiale, assez bavarde mais qu'il rend passionnante par sa façon d'orchestrer les mouvements d'opinion envers Benson qui passe d'accusateur et de défenseur de la mémoire de son ami à celle d'accusé. Lewis continue d'enchaîner moments plus faibles et moments forts jusqu'au point d'orgue de l'affrontement avec les indiens et de sa résolution particulière. Son film n'est pas aussi tendu que celui de Fregonese. On ne sent pas derrière l'intrigue le désir de l'investir d'une réflexion. La thématique du rachat est plus celle de Randolph Scott et la façon d'aborder les indiens assez convenue dans le genre noble. Le discours autour de la personnalité de Custer, son ambition, son imprudence, sa prétention, n'est pas du calibre de ceux de Walsh ou de Ford. Il manque aussi un peu de seconds rôles qui sortent des conventions du genre. On trouve de solides figures du genre, Jay C. Flippen en sergent bourru, le fordien Harry Carey junior en estafette miraculée et Léo Gordon en cavalier buté. Lewis est plus heureux, ou plus motivé, par le personnage féminin incarné par Barbara Hale qui donne une composition sensible à son personnage de femme compréhensive, prise entre son nouvel époux qui lui cache des choses et son père qui ferait bien passer en court martiale l'époux en question.

Tel qu'il est, 7th Cavalry est formellement séduisant et agréable à suivre. Lewis y fait preuve d'originalité et de sa passion pour la mise en scène, qui le fait s'investir quelque soit le projet, sans y apporter toutefois la force ni l'émotion violente de ses plus beaux films noirs.

Photographies de Metek que je remercie une nouvelle fois.

Un article sur Joseph H. Lewis sur Senses of cinema avec un passage sur le film (en anglais).

Sur le site de Glendon Swarthout en anglais avec une page de photographies (Il est l'auteur de la nouvelle ayant inspiré le film).

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph h. lewis, western, randolph scott, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 2

Participation au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

Revoir Apache drums, c'est remettre de la chair autour des images d'enfance. L'intrigue est basique et menée d'une main ferme. Les indiens sont sur le sentier de la guerre. Rien que cette phrase m'arrache un soupir. Dans la petite ville de Spanish Boot, on expulse les indésirables : les filles de saloon et Sam Leeds, un peu joueur, qui vient de tuer un homme en duel. Triangle amoureux, Leeds est amoureux de Sally (Coleen Gray, merveilleuse, vue chez Hathaway, Hawks, Kubrick et Dwan), elle même courtisée par Joe Madden, forgeron et maire du village. Les indiens approchent, tuent les filles du saloon et leur pianiste noir (évidemment) ce qui n'est pas malin. Leeds revient prévenir Madden qui ne le croit pas, un détachement de cavalerie débarque, mais c'est trop tard. Les indiens sont là. Ils attaquent, ils assiègent. Une poignée de survivants s'enferme dans l'église pour une longue nuit au son des tambours.

On trouve dans cette histoire les grandes lignes de forces de quelques fameux films de siège signés Georges Romero ou John Carpenter voir même Lucio Fulci. Du fantastique, j'y reviens. On trouve également une porte qui s'ouvre pour le premier plan du film, ce qui réjouit forcément le fordien sentimental. On pourra également faire le lien avec le Zulu (1964) de Cy Enfield, lorsque les assiégés, comme plus tard les militaires anglais, entonnent Men of Harlech pour se donner du courage face aux chants exotiques de leurs assaillants. A croire que tous ces cinéastes ont vu Apache drums.

La mise en scène de Fregonese illustre brillamment toutes les formes de la tension. La menace indienne venue de l'extérieur avec le hors champ et, à l'intérieur, les multiples conflits dans le groupe, successions d'oppositions, de rivalités (amoureuses), de luttes d'influence pour le pouvoir. L'une comme l'autre menaces se traduisent dans la composition des plans. Dehors, les indiens sont peu vus, mais on les sait toujours là. Dans la première partie du film, Fregonese nous fait peur avec de grandes étendues désertiques, vastes blancheurs de sable et de rochers écrasées de soleil. On voit à perte de vue mais on ne voit rien. Les filles sont découvertes mortes, le messager est retrouvé dans le puits aux portes du village. Le décor est plat sur des kilomètres mais quand les indiens attaquent, tout à coup, ils sont là. La plus étonnante application de ce principe est sans doute la scène de l'enterrement. Le surgissement des Apaches défie toute logique, mais quel effet !

Dans un second temps, Fregonese enferme tout son monde dans l'église. Décor minimaliste, quasi abstrait et noir total pendant de longues secondes. Avec les fenêtres en hauteur, il n'y a pas d'arrière-plan, les personnages sont comme dans un puits. La photographie de Charles P. Boyle, un spécialiste du western, joue alors sur les éclairages réduits, lueurs des bougies, des torches, de l'incendie de la porte d'entrée. Les apparitions des indiens à travers les fenêtres ont un aspect fantastique renforcé par leurs maquillages et la légende qui veut qu'ils cherchent par leur sacrifice à susciter l'apparition de guerriers fantômes. Toute cette fameuse séquence porte la marque des théories du producteur Val Lewton, spécialisé dans le fantastique notamment avec les films de Jacques Tourneur Cat People (La féline - 1942) et I walked with a zombie (Vaudou – 1943). Ce fut sa dernière production et il mourut avant de voir le résultat final. Autre aspect remarquable, l'utilisation pour la bande son des tambours, négligeant la partition classique de Hans J. Salter. Leur roulement continu (comme la musique de Carlo d'Alessio chez Marguerite Duras) et leur soudaines interruptions jouent avec les nerfs des personnages comme avec les nôtres. Tout ceci fait frémir avec délices.

L'originalité d'Apache drums ne se limite pas à son brillant traitement. La représentation des indiens surprend pour 1951 et plus encore dans le cadre d'un film de série. Le film s'ouvre par une voix off. C'est la voix du chef Victorio qui explique le pourquoi du soulèvement apache. C'est tout à fait exceptionnel, y compris dans les westerns « progressistes » des années 60/70. Si le film conserve bien des figures imposées du genre, la haine, le racisme exprimé par les blancs reste celui des personnages (ce qui est assez honnête) et Fregonese introduit un contrepoint via deux personnages atypiques. L'officier Glidden joué de façon originale par James Griffith est mince, tranquille, posé, avec une fine moustache, rien des figures habituelles. C'est un fin connaisseur des moeurs indiennes. Il les comprend et les respecte. L'autre, c'est le scout Pedro-Peter joué par Armando Silvestre : indien, métis, soldat, chrétien, il incarne les contradictions du conflit. Il combat pour les blancs avec loyauté mais on lui refuse un verre au bar. Il est en butte à un racisme viscéral incarné magnifiquement par le fordien Arthur Shield dans le rôle d'un pasteur (Shield est un abonné à ce genre de rôles) dont la haine confine parfois à l'hystérie. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des gestes surprenants, comme lorsqu'il tombe à genoux près de Pedro-Peter pour prier. C'est très beau. En 75 minutes, suivant rigoureusement la ligne dramatique d'un film débordant d'action, le réalisateur arrive à faire vivre une gallerie de personnages assez complexes. Et 20 ans avant Ulzana's raid (Fureur Apache – 1971) de Robert Aldrich, Fregonese réalise une peinture à la fois dure et pleine de nuances d'une guerre impitoyable.

To be continued / A suivre...

Photographies : Metek et sa superbe collection.

Quelques liens :

À la découverte d'Hugo Fregonese sur le site de la Cinémathèque française

Le scénario d'Apache drums

Sur le forum western movies

12:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : hugo fregonese, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 1

Participation sur le fil au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

Je me suis un peu lâché sur le sujet. Aussi, pour ne pas vous infliger une note interminable, je vais publier cela en trois parties. Pour un double programme, c'est bien le moins.

C'est curieusement ma plongée dans le western italien qui me ramène ces derniers temps vers la série B américaine classique. Comme une envie de rééquilibrage associée à un désir nourri par les rééditions DVD de redécouvrir certains films de mon enfance. Le western de série B, ce sont les grands espaces, les bandes du cinémascope à la télévision, les couleurs vives du Technicolor, les histoires schématiques et carrées, les héros au regard droit et à la force digne incarnés par Randolph Scott, Sterling Hayden, Joel McCrea ou John Payne. C'est une forme de western qui ne se pose pas encore trop de questions, ou alors ce n'est qu'aujourd'hui que je les perçois, de ce passage en contrebande selon le joli mot de Martin Scorcese. Ce sont les westerns de Roy Rowland, Bruce Humberstone, Hugo Fregonese, André de Toth le quatrième borgne de Hollywood, Alan Dwan, Jacques Tourneur, Bud Boetticher tant (trop ?) célébré aujourd'hui, Joseph H. Lewis. Et puis d'autres. Leurs mises en scène me laissent découvrir leur beautés, leurs inventions, leurs intuitions et parfois leur limites. Limites d'un cinéma de genre, d'un format court (60 à 80 minutes, rarement plus) d'un système de production et d'une censure encore très active qu'il faut contourner avec subtilité.

Apache drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951) fait partie des souvenirs d'enfance. Avoir vu jaillir les indiens par les fenêtres de l'église assiégée à dix ans, ce sont des images qui se gravent en vous pour la vie. Le film a été réalisé par Hugo Fregonese, cinéaste d'origine argentine qui fera le gros de sa carrière à Hollywood avant de partir illustrer Karl May en Allemagne puis retourner au pays natal pour filmer Robert Taylor dans l'un de ses derniers rôles. Nous lui devons des films d'aventures colorées, des films noirs et des westerns dont Blowing Wild (Le souffle sauvage – 1953) avec Gary Cooper et l'énergique Barbara Stanwyck. Il y a toujours chez lui un petit quelque chose de décalé, d'inhabituel et surprenant au sein du genre qu'il illustre, comme cette aventure de résistance qui se situe à Marseille en 1943 dans Seven thunders (Les sept tonnerres – 1957).

7th cavalry de 1956 est une totale découvert, fruit d'un hasard total. Je crois même le film inédit en France. Recherche faite, il est sorti en Belgique sous le titre La mission du capitaine Benson. Derrière la caméra, un nom devenu respecté, celui de Joseph H. Lewis désormais reconnu pour ses films noirs, Gun crazy (Le démon des armes – 1950) et The big combo (Association criminelle – 1955). Lewis a oeuvré dans plusieurs genres, avec une cinquantaine de titres à son actif et quelques westerns typiquement B avant de passer à la télévision dans les années 60. Plus encore que Fregonese, c'est un passionné de la forme et ses meilleurs films sont pleins de trouvailles visuelles étonnamment modernes.

To be continued / A suivre...

Photographies : Metek du Forum Western movie (mille mercis)

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, blog-a-thon, hugo fregonese, joseph h. lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/10/2009

Le retour du double programme

Je me suis fait un peu rare depuis une bonne semaine. J'en ai même oublié de vous signaler le Double-bill blog-a-thon II organisé par Gautam de Broken Projector. L'idée, plutôt sympathique, consiste à écrire sur un double programme. Pour accentuer l'idée de cinéma d'exploitation, voici donc la séquelle. Ceci dit, rien ne vous empêche de faire un double programme sur Tarkovski ou Pedro Costa. Cliquez sur l'image pour en savoir plus. De mon côté, je fais le maximum pour participer, ça dure toute la semaine.

08:16 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : blog-a-thon, broken projector | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2009

Claude Chabrol blog-a-thon

Claude Chabrol fêtera ses 79 ans le 24 juin prochain. Pour l'occasion, nos amis américains proposent à l'initiative de Flickhead un blog-a-thon du 21 au 30 juin autour du metteur en scène du Boucher (1970). Ray Young, l'animateur de Flickhead qui par ailleurs a créé le Claude Chabrol Project, nous annonce « Ten Days’ Wonder ». Je serais ravi de participer, j'ai même déjà reçu de quoi travailler avec Les biches (1968), Juste avant la nuit (1971) et Marie-Chantal contre Dr Kha (1965). Si certains de mes camarades blogueurs sont tentés, je vous rappele qu'il suffit, entre les dates proposées, d'écrire un ou plusieurs articles sur Chabrol et de le signaler à l'organisateur qui centralise l'ensemble des contributions. D'ici là pour patienter, vous pouvez passer lire le beau texte de Griffe sur le tout récent Bellamy.

13:23 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : claude chabrol, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/01/2008

L'homme dans les ombres

C'est marrant, les coïncidences sur Internet. Je faisais une recherche sur Apache Drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951), un western de mon enfance réalisé par l'argentin Hugo Fregonese. Je tombe alors, via Flickhead, sur le Val Lewton blogathon. Et Val Lewton, n'est autre que le producteur d'Apache drums dont ce fut le dernier film avant sa mort, la même année. Et il se trouve que j'ai dans mon ordinateur un dossier dans lequel je range des documents dont je me dis qu'un jour, j'aimerais les mettre sur ce blog. Dans ce dossier, le projet d'une note sur Val Newton ! Si ce n'est pas un signe.

Dans le magnifique The bad and the beautiful (Les ensorcelés – 1952) de Vincente Minnelli, Kirk Douglas joue le rôle d'un producteur, Jonathan Shields, fortement inspiré de Newton. Dans une scène marquante, il doit produire un film fantastique à petit budget et cherche une idée. Il plonge la pièce dans le noir et explique qu'il va terroriser le public en ne lui montrant rien. Déclaration passionnée au cinéma fantastique et à la puissance de la suggestion, ce passage est aussi un hommage au style de Val Lewton, une sorte de manifeste esthétique.

D'origine russe, il est d'abord journaliste et romancier avant de travailler avec David O. Selznick notamment sur Gone with the wind (Autant en emporte le vent – 1939) et Rebecca le film d'Alfred Hitchcock tourné en 1940. Pour la fameuse saga sudiste, il aurait écrit la scène de la gare quand Scarlett se fraye un chemin entre des milliers de soldats blessés. C'est étonnant de penser qu'il a imaginé l'une des scènes les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma quand on pense à ce qu'il fera par la suite. J'y viens. Il passe à la production en 1942 pour le fameux studio RKO. J'écris fameux car la RKO et son célèbre logo avec l'émetteur au sommet du globe terrestre, a été le studio qui a produit King Kong, The informer (Le mouchard), les films du couple Fred Astraire – Ginger Rogers ou Citizen Kane, ce qui n'est pas tout à fait rien. A la RKO, Lewton se voit confier la production de films fantastiques à petit budget. Le premier d'entre eux sera Cat People, (La féline) tourné en 1942 par Jacques Tourneur. Je ne sais pas si les idées pour ce film sont venues comme le raconte Minnelli, mais Cat People a marqué une révolution dans un genre dominé par l'esthétique définie dix ans plus tôt par les productions Universal, les films de Frankenstein et de Dracula. Jouant sur la lumière, le son et les atmosphères, ancrant ses sujets dans le quotidien, il transcende des moyens limités pour faire naître la peur d'un simple reflet de l'eau sur un plafond. Emblématique, la scène de la piscine est toujours aussi terrifiante, aussi fascinante, aussi moderne par son utilisation du son et son découpage qu'au jour de sa sortie. Enfin moi, elle me fait toujours peur et je ne me lasse pas d'avoir peur à la regarder.

Lewton produira dans le même esprit une dizaine de films signés par Jacques Tourneur puis par deux jeunes réalisateurs, Robert Wise, monteur d'Orson Welles, et Mark Robson, tous trois appelés à de belles carrières hollywoodiennes. Impliqué, comme son mentor Selznick, dans la création des films, il collabore au scénario de toutes ses productions et signe sous le pseudonyme de Carlos Keith ceux de Body snatcher (Le récupérateur de cadavre) en 1945 et de Bedlamen 1946. Le passage à la série A à la fin des années 40 est un échec aussi il revient à la série B pour un western étonnant, Apache drums donc, pour lequel il applique les règles édictées dans le cinéma fantastique. Ce western raconte l'attaque d'une petite ville par les apaches Mescaleros. La population se replie dans l'église et subit alors un siège dans la tradition. Rapide et efficace, le film utilise la suggestion et l'ambiance oppressante du décor pour créer l'angoisse. J'ai été marqué à vie par les silhouettes sombres des indiens surgissant du haut des fenêtres gothiques pour se jeter sur les valeureux pionniers. Concentré sur l'action et le suspense, Apache drums est l'inspiration de classiques tout aussi fauchés que Night of the living dead (La nuit des morts vivants – 1968) de Georges Romero ou Assaut on precinct 13 (Assaut -1976) de John Carpenter. On constate que l'influence de Val Lewton, bien qu'il n'ai produit en tout qu'une dizaine de films, a été notable. Aujourd'hui encore, ses plus belles réussites (les films avec Jacques Tourneur, le western de Hugo Fregonese, sont toujours un bonheur à revoir. Lewton est mort en 1951 d'une attaque, il avait 46 ans.

2008 sera-t'elle l'année Lewton ? Le blogathon a été lancé le 14 janvier à l'occasion de la diffusion sur TCM du documentaire Val Lewton – The man in the shadows, écrit et réalisé par Kent Jones avec un commentaire de et dit par Martin Scorcese. Scorcese a également produit le film et un coffret DVD sort dans la foulée. C'est l'occasion de vous donner un lien que j'ai trouvé par hasard, illustration de l'intérêt et de la générosité que peut receler Internet : le Val Lewton screenplay collection. Vous trouverez là les scénarios complets des films produits avec un riche commentaire. Pour ceux qui aiment, c'est la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre.

Une page sur Lewton en français

Une page sur Lewton en anglais

Le Val Lewton blogathon sur The evening class

L'émission de TCM

Photographie : The dryden theater

22:10 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : val lewton, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/11/2007

Pas encore !

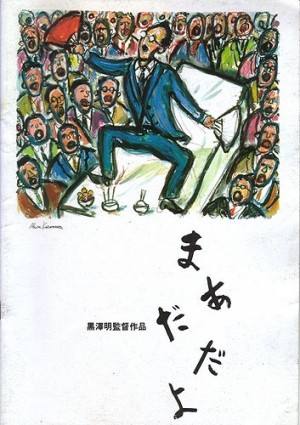

Cet article fait partie du Kurosawa blog-a-thon et inaugure une nouvelle rubrique que j’appelle « fascination » qui sera consacrée à des films qui exercent sur moi une forte attraction sans que je me l’explique toujours bien.

Le dernier plan du dernier film d’un grand réalisateur prend parfois une intensité particulière. On se souvient du « So long, you bastard » proféré par le personnage joué par Ann Bancroft dans Seven women (Frontière chinoise) ultime film de John Ford ; de ce plan de John Wayne, vieux mais toujours massif, s’éloignant de dos au bras d’une jeune femme balafrée pour refermer le Rio Lobo de Howard Hawks ; de la neige du plan final de The dead (Les gens de Dublin) de John Huston. Le souffle est suspendu quand on pressent que le réalisateur, à ce moment précis, était pleinement conscient de tourner sans doute pour la dernière fois. Et j’aime à penser qu’il nous laisse à ce moment un petit quelque chose d’essentiel. L’un des plus beaux derniers plans que je connaisse est celui du Madadayo d’Akira Kurosawa.

La carrière d’Akira Kurosawa connaît une brutale embardée dans la seconde moitié des années 60. Il se fâche et rompt avec son acteur fétiche, Toshiro Mifune à l’issue du tournage de Barberousse en 1965 puis il échoue sur le projet américano-japonais qui donnera Tora ! Tora ! Tora ! en 1970, un film racontant la bataille de Pearl Harbour vu des deux côtés. Enfin, à la recherche de l'indépendance, il s'associe avec Kon Ichikawa, Keisuke Kinoshita et Masaki Kobayashi pour créer une société de production. Le premier film produit en 1970 est son ambitieux projet sur les quartiers pauvres de Tokyo, Dodeskaden, qui est aussi son premier film en couleurs. Le film a beau être une merveille, il est rejeté par la critique comme par le public. Kurosawa en sera si déprimé qu'il fera une tentative de suicide et mettra des années à remonter la pente.

Je vois les vingt années qui vont suivre comme une longue marche pour retrouver confiance en lui, dans un premier temps, puis pour reconquérir la position qui lui avait valu le surnom de « L'empereur ». Ce sera Dersou Ouzala en 1975, film de la renaissance tourné grâce à une production soviétique, puis Kagemusha en 1979 et Ran en 1985 qui se font grâce à ses admirateurs occidentaux (Coppola, Lucas, Silberman). Ces deux films sont passionnants à voir sous l'éclairage de la vie de leur auteur. Mais malgré leurs qualités, ils forcent le respect au sens littéral et je n'y retrouve pas la puissance ni le souffle qui traversent les oeuvres phares de la grande époque. Les trois films suivants donnent l'impression que Kurosawa n'a désormais plus rien à prouver et peut se laisser aller à des choses plus détendues et plus personnelles. Ce faisant il retrouve la grâce et Madadayo en est le point d'orgue.

Madadayo, c’est un peu l’illustration de la maxime de Brassens « Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. » A travers le portait de ce professeur d’allemand, monsieur Uchida joué par Tatsuo Matsumura, Kurosawa fait passer tout en douceur sa philosophie de la vie. Deux ou trois choses qui lui semblent importantes à 83 ans. Le conte est délicieux. Le professeur Uchida prend sa retraite et ses étudiants qui lui sont très attachés organisent chaque année une soirée en son honneur. Un rituel s'installe. Après de nombreuses libations et chants, les étudiants lui demandent à l'issue d'un discours : « Maada kai? » (êtes vous prêt ?), à quoi le professeur répond invariablement « Madadayo !» ( Pas encore !). Pas encore prêt à mourir, pas encore prêt à quitter une vie dont il essaye en véritable épicurien de savourer tous les aspects. Ce qui n'est pas toujours facile. Uchida traverse l'histoire récente du japon ainsi que celle de son créateur. Il prend ainsi sa retraite en 1943 alors que la guerre fait rage, date à laquelle Kurosawa réalise son premier film. Et Madadayo est ainsi nourri de nombreuses références. Il est à la fois un autoportrait, la description d'un idéal et un bilan sur ce que Kurosawa, l'homme et le réalisateur a pu réaliser de cet idéal. Il est aussi un condensé de ce que son auteur aime faire : tournage en studio, photographie chaude qui rappelle parfois les expériences de Dodes'kaden, ruptures de ton, jeu sur le temps, art du cadrage.

Structuré autour des fêtes, le film est composé de scènes souvent drôles comme la façon dont le professeur reçoit les cambrioleurs ou son installation juste après la guerre dans une maison qui n'est qu'une toute petite cabane. Il y a également l'incroyable histoire autour de la disparition de son chat que seuls ceux qui n'ont jamais perdu leur félin favori ne peuvent comprendre. Kurosawa se permet ici une très longue scène pour de nous parler du sentiment perte, non sans humour mais aussi avec une véritable émotion. Dans ces moments, je me souviens de l'admiration de Kurosawa pour John Ford et je retrouve chez le japonais ces moments que l'américain aimait à faire durer pour le pur plaisir du cinéma. Cette faculté qu'ils partageaient de faire passer des sentiments universels et forts dans des actes familiers. Les séquences des fêtes sont elles des morceaux de bravoure chorégraphiés avec précision qui rappellent que Kurosawa est un grand metteur en scène de groupes. J'y avais retrouvé aussi cette atmosphère particulière des films d'Ozu quand il montre les hommes se retrouvant entre eux pour boire et causer. Mais le sentiment de tristesse qui domine chez Ozu n'est pas de mise ici. Le plus détonnant dans ce film, c'est l'optimisme que Kurosawa a décidé d'afficher.

Madadayo est film tout en humanité et en finesse. Les rapports entre Uchida et sa femme par exemple passent par quelques gestes, quelques regards et une présence mutuelle qui savent traduire la profonde complicité entre eux. Uchida, en bon professeur, essaye de transmettre son savoir à ses élèves et après l'allemand, il leur parle de ce qui lui semble essentiel. Mais toujours la leçon s'accompagne de l'humour et de l'exemple. Il y a chez Uchida du Ponocrates comme du Falstaff, il porte un message, une méthode mais sait rester à hauteur d'homme avec ses ridicules, ses faiblesses, ses chagrins et ses débordements joyeux.

Je parlais en introduction de fascination. Ce film me fascine par sa simplicité apparente, par sa profondeur tranquille et par sa complète liberté. Liberté de ton et liberté dans la forme. Il fait naître en moi ce sentiment fort que j'aime entre tous, l'envie de faire partie du groupe humain sur l'écran. Je sais aussi que le sentiment de grâce que je ressens à sa vision est ténu, fragile et peu partagé, ce qui me le rend plus précieux. Lorsque le film se termine, à l'issue d'une nouvelle soirée bien arrosée, le professeur Uchida s'est endormi. « Il doit faire des rêves en or » dit l'un de ses fidèles étudiants. Et Kurosawa, pour ses dernières images nous entraîne dans ce rêve. Uchida se revoit enfant, il joue à cache-cache. « Maada kai? » lui crient ses camarades. Et dans un champ de blé, Kurosawa filme admirablement les champs, à l'abri d'une meule, un petit garçon crie « Madadayo !». Puis face au soleil qui se couche, il se dresse dans la lumière dorée. Et il admire. Si vous ne ressortez pas de là réconcilié avec le monde et la vie...

Le DVD

Le film vu par Mathieu Perrin

Le film sur Shangols

Une fichedu film avec un entretien de Kurosawa

Affiche d'Akira Kurosawa

23:55 Publié dans Fascination | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Akira Kurosawa, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/10/2007

Des voies différentes

Contribution au Double bill blog-a-thon

Si l'on considère les filmographies de l'ensemble des réalisateurs italiens qui ont œuvré dans le cinéma de genre, on constate une similitude dans leurs passages successifs par le genre dominant du moment. Sur la trentaine d'années fastes de la fin des années 50 à l'orée des années 80, on peut découper des périodes assez précises durant lesquelles ont régné tour à tour la comédie, le western, le péplum, le film d'espionnage, le giallo, le film policier, le film coquin, le film politique, le film d'horreur et l'anticipation. Bon gré, mal gré, aucun réalisateur n'y a échappé. Un réalisateur du calibre de Sergio Léone a commencé par le péplum avant de se révéler dans le western pour finir producteur de deux westerns parodiques post-Trinita (on mettra de côté son ultime opus qui sort du cadre de notre champ d'étude).

On voit les limites d'un système qui amène un homme du talent de Enzo G. Castellari à commettre I nuovi barbari (Les nouveaux barbares – 1982). D'un autre côté, ce mouvement permet aux plus doués de se révéler au sein d'un genre, après un échec dans un autre, et de rendre éventuellement passionnantes leurs incursions dans des genres voisins. En évitant le cloisonnement, on ouvre des possibilités qui parfois se transforment, et parfois non. C'est la vie.

Illustration avec deux approches du western par deux réalisateurs passés à la postérité à travers leurs films fantastiques et horrifiques : Mario Bava et Lucio Fulci.

Directeur de la photographie à l'origine, Mario Bava a eu une influence majeure sur le cinéma fantastique, en matière d'éclairages, d'érotisme et de tueurs en gants noirs. Son utilisation de la couleur de façon inédite et baroque, son goût du macabre, sa façon de faire naître la peur, ont marqué durablement le genre et ont définit des règles suivies par Dario Argento, Antonio Margheriti et... Lucio Fulci. Ses incursions dans le peplum et la comédie psychédélique d'espionnage ont donné de belles réussites.

Son ultime western, Roy Colt e Winchester Jack est un joli navet bien rond. Il paraît que Bava avait trouvé le script de Mario Di Nardo mauvais et qu'il avait espéré sauver le film en le tirant vers la parodie. A l'impossible, nul n'est tenu. Roy Colt e Winchester Jack lorgne à la fois sur Butch Cassidy and the Sundance Kid sortit l'année d'avant avec succès par Georges Roy Hill (Une femme, deux hommes et une musique entraînante) et sur Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand) de Léone dont il démarque la structure autour d'une chasse au trésor. Hélas, le film de Bava enchaîne mollement les péripéties téléphonées, les gags lourdement étirés et laisse cabotiner sans retenue ses acteurs. Les deux héros, Brett Halsey et Charles Southwood rivalisent d'inexpressivité et se tapent dessus régulièrement comme deux collégiens. Le plus redoutable, terrible à en être fascinant, c'est Teodoro Corrà dans le rôle du méchant révérend, un russe socialiste, toujours enrhumé et adepte de la dynamite. Il est tellement caricatural que l'on croirait qu'il sort de l'album de Lucky Luke Le grand duc.

L'ensemble manque terriblement de conviction et en comparaison, les films de la série Trinita sont nettement plus soignés et plus efficaces. Surnagent à ce naufrage la partition gentiment allègre de Pièro Umiliani, les allusions aux films de Léone avec le tueur à la grimace et le paralytique, quelques éclairages et effets où l'on retrouve la patte du maître (la grotte, l'utilisation des branches au premier plan, l'ambiance de la première scène avec ses jolis contre-jour) et puis surtout la pétulance et le regard de braise de la belle Marilù Tolo en indienne sexy qui semble porter sur ses partenaires (et le film) un regard amusé et ironique. Elle force l'un des héros à prendre un bain, tire juste et embobine tout le monde à la fin. Elle a bien raison.

Je suis souvent assez dur avec Lucio Fulci. Je trouve sa série de films horrifiques qui lui ont valu admirateurs et reconnaissance assez surfaits. Complaisants dans la violence graphique (ce n'est rien de l'écrire), ils sont souvent mal construits et Fulci dirige approximativement des comédiens médiocres. Le réalisateur compense ses manques par des scènes choc sadiques, que l'on peut juger gratuites et artificielles à froid. A chaud, elles font leur effet et Fulci a le sens du cadre et de l'ambiance. Une grande partie de son oeuvre est mal connue, occultée par cette période sanglante de 1979 à 1981. Pourtant, il tourne depuis 1959 et compte une soixantaine de réalisations dont plusieurs incursions dans le western. Si I quattro dell'apocalisse (Quatre de l'apocalypse- 1975) n'a pas été fait pour réviser mon jugement (scénario à trous, complaisance dans la violence, viol racoleur pénible), j'avoue mon enthousiasme pour Le colt cantarono la morte et fu... Tempo di massacro (Le temps du massacre), réalisé en 1966, son premier essai dans le genre.

La séquence d'introduction avec son mélange de cavaliers aristocratiques bien mis et de discrets cow-boys a quelque chose de bunuellien. La lumière et les chants d'oiseaux rappellent la première séquences de Belle de Jour. Et son soudain dérapage dans le sadisme. Un homme est sortit d'une cage et les chiens sont lâchés. La chasse commence. La suite comprend une belle idée de mise en scène : l'homme meurt déchiré par les chiens dans le lit d'une rivière et l'on suit son sang emporté par le courant. Celui-ci devient torrent dont le flux accélère et bouillonne aux accents de la chanson de Sergio Endrigo avant de rejoindre un groupe de chercheurs d'or parmi lesquels Tom Corbett joué par Franco Nero. Cette image aquatique permet de relier habilement Corbett à son antagoniste, Jason Scott joué par Nino Castelnuovo (oui, l'amoureux de Deneuve dans Les parapluies de Cherbourg). Par un lien de sang. La force du courant image le caractère irrésistible et violent de la vengeance que va exercer Corbett. Car vengeance il y a, l'un des thèmes piliers du western à l'italienne. Corbett revient au pays pour le retrouver sous la coupe de Scott père, gros propriétaire, tandis que son fiston fait régner la terreur. La famille Corbett a été dépossédée et le frère de Tom, Jeff, joué par Georges Hilton dans un registre qui rappelle le Dude de Dean Martin dans le Rio Bravo de Howard Hawks, s'est abîmé dans l'alcool et l'ironie. Comme on peut s'y attendre, Tom Corbett va remettre tout cela d'aplomb.

Le film ressemble beaucoup à Texas Addio, tourné par Ferdinando Baldi juste avant avec le même Nero. Même thématique de la vengeance, même culture méditerranéenne à base d'histoires familiales (pères indignes, fraternité, bâtards) et de réminiscence des tragédies antiques. Même personnage déterminé et quasi invincible, d'une rigidité d'esprit qui se traduit par son allure. Ici, Tom Corbett porte une veste en peau retournée qui lui fait comme une carapace. Mais le film de Fulci est supérieur en tout point à celui de Baldi qui était déjà pas mal. Il le doit en partie au scénario de Fernando Di Léo, tendu à l'extrême, sans temps morts, jouant habilement sur les deux images du frère : le « mauvais » psychopathe Jason et le « bon » ivrogne Jeff. Tous les deux ont une véritable épaisseur et surprennent tout au long du récit. Quoique sérieusement imbibé, Jeff saura montrer (aux limites du crédible) qu'il n'a rien perdu de son agilité de pistoléro.

Le film ménage aussi un aspect conte avec ce ranch baroque et luxueux (tourné dans la villa Mussolini) que tout le monde connaît mais que nul ne sait trouver, le voyage initiatique avec épreuves, les chasses à l'homme et ces personnages aristocratiques plus proches de Perrault que de Ford. Dernier atout déterminant, le traitement assez radical de la violence. C'est peut être le premier film où Lucio Fulci laisse éclater son goût pour le sadisme et les situations extrêmes. Non que le film soit plus violent au fond que certains Corbucci où Léone, mais il y met une froideur, une distance dans la mise en scène qui font ressortir la cruauté des actes. Le film est célèbre pour la scène quasi surréaliste où Tom, arrivé au ranch des Scott, est fouetté par Jason. Au-delà du motif de la lacération que Fulci reprendra maintes fois, il y a ces spectateurs en costumes blancs, ces chants d'oiseau, les sifflements du fouet et le temps qui se dilate. Tout contribue à rendre la scène glaçante. Mais il faut voir aussi la façon dont Corbett accomplit sa vengeance, tirant dans le dos, tirant à bout portant, impassible, impitoyable, tout aussi glaçant parfois que son bourreau. Il y a chez Fulci fascination maladive de la violence, mais dans ce film encore, il sait garder ses démons à distance.

Et puis, c'est jusqu'ici le film le mieux dirigé de Fulci que j'ai vu. Nero est impeccable, Castelnuovo effrayant à souhait et Georges Hilton... Je commence à bien l'aimer, George Hilton (une opinion contraire ici). Urugayen élevé en Angleterre, il n'est pas terriblement expressif, mais décontracté, il a fait merveille en Sartana, Alleluja, Tresette et en pistoléro quasi parodique pour le premier western d'Enzo G. Castellari, Vado, l'ammazzo e torno(Je vais, je tire et je reviens) en 1967. Il s'est essayé à un registre plus dramatique dans Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre despérados) en 1969 dont je vous avait entretenu ici, avec force louanges. Dans le film qui nous intéresse, il contraste parfaitement avec Franco Nero et je ne peux que le féliciter de s'être mis dans les pas de Dean Martin. Il y a de plus mauvaises références.

Si Mario Bava n'était visiblement pas motivé par ses incursions dans le western, il semble que Lucio Fulci y ait trouvé un terrain pour exprimer enfin des choses en lui profondes. Tempo di massacro est un jalon essentiel du genre et pour moi, si peu sensible à la tripe, son plus beau film.

Roy Colt e Winchester Jack

Le DVD

Sur DVDmaniacs

Tempo di massacro

Photographie : Cinéma strike back

Le film sur le forum western movies

Le film sur Psychovision

Musique, affiche et images sur Spaghettiwestern

Le film sur Shobary's

Le film sur Syu-wa (affiches japonaises et superbes photographies)

07:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : western, blog-a-thon, mario bava, lucio fulci, george hilton, franco nero | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/09/2007

Luis Bunuel, une galerie

10:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Luis Bunuel, blog-a-thon, affiches | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |