« 2010-12 | Page d'accueil

| 2011-02 »

30/01/2011

Premiers plans

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : court métrage, super 8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/01/2011

Le mille-feuilles glacé de Gérald Hustache-Mathieu

Le cap du second long métrage est souvent difficile à négocier pour le jeune metteur en scène. Gérald Hustache-Mathieu s'en tire les doigts dans le nez avec le délicieux Poupoupidou et avec Sophie Quinton. J'avais dit en son temps tout le bien que je pensais d'Avril (2006), son premier long métrage, bien que conscient des manques d'un film un peu trop sage, s'appuyant un peu trop sur les acquis de l'extraordinaire, n'ayons pas peur des mots, La chatte andalouse (2003). Parmi ces acquis, un univers un peu décalé, un ton délicat, un humour pince sans rire et une sensualité tranquille. Et puis Sophie Quinton. Surprise, Poupoupidou part dans une nouvelle direction, révélant une cinéphilie vaste et éclectique chez le metteur en scène qui compose son film de multiples strates très référencées. Pourtant l'effet d'accumulation n'empêche nullement l'affirmation de son univers personnel, ici renouvelé, cohérent, séduisant, jouissif même comme chez un Quentin Tarantino. Et puis toujours Sophie Quinton.

Nous voici donc dans les pas de David Rousseau joué par Jean-Paul Rouve (dont je connais très mal le travail), un écrivain en panne d'inspiration pour ses thrillers qui se retrouve au beau milieu de nulle part. En l'occurrence Mouthe, dans le Jura, la ville nous dit-on la plus froide de France. Là, il remédie à sa panne en enquêtant sur la mort mystérieuse de Candice Lecoeur, starlette locale dont le destin semble rejouer celui de la star des stars : Marilyn Monroe. L'argument est tordu mais séduisant et Gérald Hustache-Mathieu trouve un équilibre dans une composition minutieuse et une mise en scène précise, ludique, jouant sur les effets de collage, de mise en abyme et de reflets dans les miroirs.

A un premier niveau, le film emprunte aux univers de cinéastes contemporains, assez en vogue, adeptes de l'étrange : David Lynch pour le visage dans la neige de Candice, la scène à la morgue et l'hypersensibilité auditive du héros ; Atom Egoyan pour l'enquête décalée et l'atmosphère ouatée ; et puis surtout aux frères Coen, Fargo (1996) et Barton Fink (1991) en tête avec son hôtel bien bizarre, et même une scène de bowling avec ralentit façon Big Lebowski (1998). On retrouve dans cette veine le goût des situations incongrues, des objets inattendus, une bande sonore stimulante et un plaisir évident dans la caractérisation des personnages secondaires.

A un second niveau (suivez le guide), on trouvera quelque chose du cinéma français, empruntant cette fois plus des procédés de mise en scène, comme les jeux avec l'autoradio qui rappellent des choses que faisait Claude Chabrol, l'atmosphère neigeuse du Truffaut de Tirez sur le pianiste (1960) avec son goût pour les détectives amateurs, et pas mal de trucs venus de la Nouvelle Vague canal historique, que ce soit l'utilisation de la voix off, les ellipses sèches du montage, les jeux sur le son et l'utilisation du hors champ (l'accident de voiture).

Un troisième niveau est moins évidemment mis en avant, qui mêle des références venues du grand cinéma classique hollywoodien (matrice des deux autres niveaux par ailleurs). L'enquêteur amoureux d'une morte, c'est bien sûr Dana Andrews fasciné par la Laura d'Otto Preminger. Le récit fait par le cadavre renvoie à Billy Wilder, et l'on cite littéralement All about eve (1950) de Joseph L. Mankiewicz.

Ce dernier point permet de comprendre l'originalité du travail d'Hustache-Mathieu. Ce n'est pas un plaquage mais un subtil jeu de renvois. Quand Denner parle à Candice du personnage d'Ève Harrington (rappelons pour ceux qui ne connaissent pas ce chef d'œuvre qu'il s'agit d'une jeune femme ambitieuse qui manœuvre pour supplanter une grande actrice), Sophie Quinton est devant son miroir dans sa loge et interroge justement son reflet, celui qui la confond avec Marilyn et qui, en elle-même, est en train de supplanter la jeune fille de Mouthe. La citation dépasse ici le clin d'œil pour révéler quelque chose du personnage. A ceci se rajoute le fait que le film de Mankiewicz est l'un des premiers rôles de Monroe où elle incarne une jeune actrice ambitieuse et un peu naïve (nouvel effet miroir). Et l'ensemble se situe dans le contexte où Denner et Candice rejouent sans le savoir la relation entre Arthur Miller et Monroe, le premier faisant l'éducation intellectuelle de la seconde. Finement, Hustache-Mathieu fait se tenir l'homme sur le pas de la porte, à l'orée de l'univers déjà Schizophrène de Candice-Marilyn, en proie à un trouble de la personnalité que son entrée va renforcer. Ouf ! Et puis tout cela avec la belle lumière de Pierre Cottereau sur le visage de Sophie Quinton.

Nous pouvons passer au quatrième niveau, l'ossature du film, le parallèle avec le destin de Marilyn. C'était sans doute la partie la plus délicate à gérer. Bien que les étapes en soit connues du grand public, Gérald Hustache-Mathieu reste constamment clair, revisitant les évènements au filtre de sa propre fantaisie, comme avec la scène des photographies pour le calendrier ou l'apparition avec la robe-sac de patates. Si l'épisode avec le président de région aux initiales JFK et à l'accent américain n'est pas tout à fait convaincant, la superposition Monroe/Quinton fonctionne magiquement. Les tout premiers plans où l'actrice rejoue la fameuse séance avec le photographe Bert Stern (elle s'y dévêt sous des voiles transparents et colorés) imposent d'entrée le principe du film et troublent délicieusement comme au temps de Linda Kerridge dans Fade to black (1980) de Vernon Zimmerman. Le regard amoureux du réalisateur sur son actrice fétiche nous donne un portrait rare qui ne dit cette fois rien d'autre que leur relation propre.

C'est là que Poupoupidou trouve son essence, avec un dernier niveau d'autocitation qui pourrait passer un peu vite pour de la prétention. Mais cela me semble d'abord un retour sur un parcours partagé, avec son actrice mais aussi avec les spectateurs du début, ceux qui ont fait le succès de ses courts métrages. Voir Sophie Quinton virer ses cheveux blonds et paraître en rouquine, vêtue de la veste de Peau de vache (2001) pour nous donner des nouvelles du taureau Pablo, cela m'a fait sauter de joie dans mon fauteuil.

Il se dégage de Poupoupidou une belle générosité, que ce soit dans le rapport de jeu établi avec le spectateur, dans la façon de filmer son héroïne ou dans l'attention apportée aux personnages secondaires, l'étrange peuplade de Mouthe : Clara Ponsot en réceptionniste amoureuse, Guillaume Gouix en beau gendarme adepte du tir à l'arc et la belle Arsinee Khanjian que l'on a plaisir à retrouver en psychiatre pas trop équilibrée. Générosité d'une belle pâtisserie, légère mais riche de surprises, alliance de saveurs fraîches voire glacées, avec une touche subtile de Sophie Quinton qui laisse une douce chaleur aux joues.

Photographies : copyright Diaphana (source Allociné)

Enthousiasme partagé chez Pascale

07:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gerald hustache-mathieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/01/2011

Deux ou trois choses que je sais d'eux

"Quand la légende devient les faits, imprimez la légende". La maxime fordienne semble avoir inspiré Emmanuel Laurent pour le documentaire Deux de la vague. Non que son récit du mouvement de la Nouvelle Vague française raconté à travers celle de la relation entre François Truffaut et Jean-Luc Godard ne prenne des libertés avec les faits. Il est par ailleurs écrit avec Antoine de Baecque auquel on doit deux remarquables biographies de l'un comme l'autre cinéaste, (Celle sur Truffaut rédigée en collaboration avec Serge Toubiana). Mais, comprimé en 90 minutes de film, ce récit fait la part belle à une manière d'histoire officielle à visée didactique qui s'en tient aux grandes lignes de cette aventure artistique et humaine : les années de la critique aux Cahiers du Cinéma, les premiers courts métrages, Les 400 coups et la révélation cannoise en 1959, le choc A bout de souffle en 1960, Belmondo, Jean-Pierre Leaud, la Cinémathèque d'Henri Langlois, 1968, la rupture et ses fameuses lettres, "Probablement personne ne te traitera de menteur, aussi je le fais.", "Je n’ai plus rien éprouvé pour toi que du mépris...". Tout ceci est aujourd'hui bien connu. Je me suis étonné que Laurent et de Baecque n'aient pas pu (voulu ?) creuser plus avant. En choisissant d'arrêter le parallèle à 1973 (Les deux hommes ne se parleront plus), le film reste en surface de la légende.

Lire la suite sur Kinok

Photographie : blog Translatable images (tournage de Farenheit 451)

Sur Films à trois

19:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laurent, jean-luc godard, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/01/2011

Les joies du bain : La belle Jane

Jane Russel prend un bain dans Son Of Paleface (1952), comédie western de Franck Tashlin avec Bob Hope et Roy Rogers. La brune piquante raconte que, dans cette scène, elle était plongée dans le même récipient que Paulette Goddard dans Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde – 1947) de Cecil B. DeMille, lequel DeMille fait une apparition dans ladite scène. Du principe des vases communiquants et de l'obsession bien comprise de DeMille pour les femmes au bain. Source : 50 westerns from the '50s (sans doute via Dr Macro).

10:43 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jane russel, franck tashlin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2011

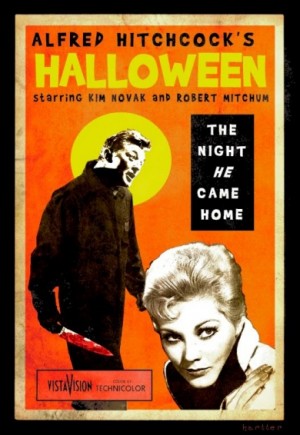

Les films rêvés

Le cinéphile est généralement friand de projets avortés, de rencontres non abouties. Il aime à imaginer les films où auraient pu se croiser les acteurs et techniciens, les actrices et les auteurs qu'il adore. Sean Hartter est un designer qui donne corps à ces films rêvés, le temps d'un poster. Collages, choc des titans, demi-dieux et déesses de l'écran, livrés à la plus sauvage imagination. (source : Cinéma teaser)

Les posters de Sean Hartter sur son site

07:52 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sean hartter, affiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/01/2011

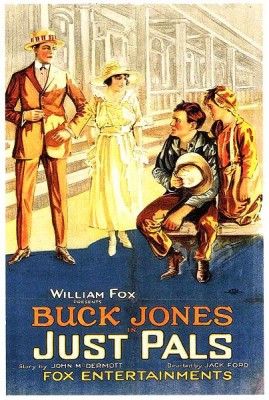

Ford première manière

La grande majorité des œuvres muettes de John Ford sont perdues. En attendant que l'on retrouve dans un grenier hongrois ou une cave néo-zélandaise une rareté, qu'il me soit permis de m'en affliger, surtout quand on a l'occasion de découvrir un bijou comme Just pals. Tourné pour la Fox Film Corporation de William Fox en 1920, c'est la première expérience de Ford avec ce studio, le film fait ses 50 minutes sans un photogramme de gras. Il semble assez typique du travail de Ford à l'époque où il signe encore fréquemment « Jack » Ford. Films mêlant aventures et mélodrame avec pures jeunes femmes et héros virils incarnés par Harry Carey, Tom Mix, Hoot Gibson ou, ici, Buck Jones. Jones fut une grande star du western et de l'aventure, tournant dans plus de 160 films entre 1918 et sa mort tragique en 1942. Cascadeur puis doublure de Tom Mix, il accède rapidement à un vedettariat qui ne le quittera jamais, faisant de lui un des modèles du cinéma populaire américain de l'époque.

Découvrir Just pals, c'est respirer à pleins poumons l'air frais d'un cinéma qui, loin d'être poussiéreux, est encore jeune et libre, volontaire et physique. Direct. Expérience revigorante pour le spectateur de 2011 coincé entre personnages immobiles et pantins agités d'action tartinée d'effets numériques. Ici, quand le personnage de Buck Jones est éjecté d'un train en marche, il y a un petit saut du côté du cœur. L'intensité des scènes d'action suscite l'émotion du risque vrai. C'est une constante que l'on trouve chez tous les grands burlesques, les films d'aventure et les westerns. La mise en avant du corps en mouvement, manière de compenser l'absence de dialogues et de magnifier l'expressivité des images.

Just pals est le récit d'une amitié entre Dim, le jeune bon à rien d'une petite ville très américaine du début du siècle (Palissades blanches, grandes maisons de bois et petits jardins), et Bill, joué par George E. Stone, garçon débrouillard violemment débarqué d'un train par un chef de convoi vindicatif. Leur relation fait plusieurs fois penser à celle entre le vagabond et l'enfant de The kid de Charles Chaplin qui sera tourné l'année suivante, que ce soit dans la peinture drôle et tendre du sentiment paternel qui transfigure l'anti-héros, l'amour entier de l'enfant et les ressorts de l'intrigue (on veut évidemment lui retirer l'enfant). Ford nous offre pour l'occasion une description remarquable de la petite communauté et l'on se délecte d'y trouver déjà de nombreux motifs qui lui resteront chers. L'institutrice et l'importance de l'éducation, le shérif débonnaire, mélange de George Gabby Hayes et de Hank Worden, bien incompétent, répétant à tout bout de champ : « La loi s'occupera de ceci », le banquier véreux comme le sera celui de Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) et l'attirance pour les marginaux sympathiques. Lors d'une scène furieusement glaçante, Ford décrit un lynchage presque réussi, comme il montrera plusieurs fois sans fard cette violence collective capable d'embraser la foule des bons citoyens. Un acte qui le révulse et sur lequel il reviendra, lui donnant une issue légère dans Young mister Lincoln (Vers sa destinée – 1939) ou dramatique dans Two rode together (Les deux cavaliers – 1961). Ici, l'aspect physique (les cadres larges du mouvement de la foule traînant Dim vers l'arbre) et l'intensité de la violence, contrastent avec l'atmosphère de comédie du reste du métrage. Chez Ford, les aspects les plus sombres de la nature humaine ne sont jamais occultés et viennent souvent nuancer ses descriptions que l'on a trop vite jugées idéalisées.

La plongée qu'il nous propose dans cette Amérique 1900 est à peine troublée par la fiction. Les intérieurs, les accessoires, les costumes, les activités (les fermiers qui s'activent derrière Dim paressant dans une grange), tout sonne étrangement juste, transformant l'écran en une véritable machine à remonter le temps. La photographie est signée George Schneiderman, qui collaborera avec Ford jusque dans les années trente. Son image, très claire, limpide, fait vibrer l'atmosphère et je ne suis pas surpris d'apprendre que c'est lui qui fera celles de Judje Priest (1934) et Steamboat roun' the bend (1935) qui se déroulent dans le même type d'univers. Cet aspect documentaire est toujours inséré naturellement dans la fiction et constamment sublimé par la grâce de la mise en scène, le sens de la composition fordienne, art incomparable. La caméra est toujours au cœur de l'action, au milieu de la foule en délire, sur le toit du wagon d'où tente de s'échapper Bill, sur les visages lorsque l'action est une émotion qui passe dans le regard, toujours au bon endroit, à la juste distance. Admirable.

Affiche source Wikipedia

09:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/01/2011

Cochon qui s'en dédit

Tourné dans une Bretagne agitée (La centrale de Plogoff, je m'en souviens encore) Cochon qui s'en dédit est une tragédie moderne, le récit d'un échec qui, paradoxalement, va trouver une fin heureuse. Maxime est un jeune agriculteur qui se lance dans l'élevage industriel de porcs. Hors sol, c'est à dire sans que les futurs jambons ne sortent jamais d'un abominable bâtiment de béton et de métal. On peut parler de dé-cochonisation de l'animal qui va aller de pair avec la déshumanisation de l'homme qui les élève. Les uns comme l'autre sont réduits à des fonctions élémentaires : les cochons à devenir viande de boucherie, l'éleveur de cochons à créer un maximum de viande de boucherie. Le tout pour des intérêts supérieurs bien sûr, jamais vraiment nommés, qui n'auront jamais les pieds dans le lisier et ne mangent jamais de ce cochon là. Pour le consommateur moyen, il vaut mieux suivre ma saine règle de vie : ne jamais, jamais, jamais, regarder le moindre document sur la façon dont on nous produit la bouffe industrielle. Maxime, endetté pour des années, ne possède ni la porcherie, ni les porcs. Mais eux le possèdent. Il leur est dévoué corps et âme, littéralement, aux frontières de la folie. Surveillé, évalué, critiqué, guidé pas à pas dans son travail comme les cochons le sont dans leurs actes quotidiens élémentaires (manger, déféquer, se reproduire), Maxime est comme eux un élément d'une machine plus ou mois bien huilée, machine des temps modernes qui le brise comme elle prépare la confection des saucissons à venir.

Sur DVD Classik

Sur Critikat

Photographie : capture DVD Montparnasse

07:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis le tacon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2011

Comme une vélographie

C'est à l'initiative du bon Dr Orlof que j'ai invité le cinéaste Gérard Courant à Nice, en novembre dernier, pour une programmation en forme de découverte de son œuvre foisonnante. Le Doc, qui a entrepris un vaste travail d'exploration de cet auteur est venu présenter ce programme et m'a permis de rencontrer un réalisateur passionnant, un homme charmant et, surprise, un cinéphile des plus pointu. Gérard est également très organisé et pour l'occasion, il m'avait préparé quelques DVDs, jolie sélection de ses films, et il a fait preuve de psychologie à mon égard, à l'issue d'une conversation qui avait roulé, par hasard, sur le vélo : « Mais c'est Chambery – Les Arcs qu'il faut que tu vois ». Aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis retrouvé avec un disque de plus. Bien vu. Le vélo est le seul sport que j'ai jamais pratiqué volontairement (j'ai même participé à quelques courses, ce qui m'étonne encore moi-même), et Eddy Merkx est le seul sportif dont j'ai jamais eu le poster dans ma chambre d'enfant. Le tour de France est la seule compétition sportive que j'ai jamais suivie et, encore aujourd'hui, il m'arrive à l'occasion de regarder chez les uns ou les autres une étape de montagne. Cinématographiquement, j'ai une tendresse particulière pour les scènes à vélo, rêvant d'un film épique sur le sujet. Récemment, je me suis régalé aux séquences de Les copains (1965) d'Yves Robert et aux ralentis sur Nathalie Baye pédalant dans Sauve qui peut (La vie) (1979) de Jean-Luc Godard.

Il est peut être temps de préciser que Chambery – Les Arcs est une étape du tour de France 1996 avec trois cols pas piqués des vers et que le film de Gérard Courant, une vélographie, est un essai autobiographique construit autour de son rapport au cyclisme. Le déclencheur en est la proposition qui lui est faite d'assister à l'étape depuis la voiture du Parisien-Aujourd’hui. Au cœur de la course. Le film organise la masse de souvenirs, d'informations et de réflexions sur le cyclisme comme sur le cinéma que ce projet déclenche en lui.

Gérard Courant n'est pas un réalisateur ordinaire. Le mot filmeur me semble lui convenir bien. Sa caméra, super 8 ou vidéo, est une extension naturelle de sa main et de son œil. Il filme tout. Sa désormais célèbre collection des Cinématons, ce sont plus de 2300 portraits filmés de gens, connus ou pas, qu'il a rencontré. Il filme les villes où il a vécu, les rues de son enfance, les cinémas qui ont projeté ses films, les vues depuis les chambres d'hôtel où il est passé, une procession dans un petit village de l'Ardèche pendant 23 années. Tout. Il y a chez lui quelque chose que les cinéphiles, et les collectionneurs en général, connaissent bien : le côté compulsif, souvent maniaque, de celui qui classe, compile, dresse des listes, rempli des dossiers et des classeurs. Une démarche systématique, passionnée, qui vise, dirons nous, au contrôle de l'univers.

Chambéry – Les Arcs,une vélographie de Gérard Courant est un film de forme plus classique dans lequel l'auteur se met en scène avec sa double passion pour le vélo et le cinéma. Il ouvre un grand cahier contenant des articles de revues et de journaux soigneusement collées, comme le faisait le pasteur Playfair dans The quiet man (L'homme tranquille – 1952) de John Ford. A ses classeurs bien alignées correspondent les rayonnages plein de boites de films super 8. Il rencontre ses amis, cyclistes et cinéastes à la fois, tels Serge Poljinsky ou Luc Moullet (qui nous raconte une ahurissante histoire d'engourdissement), et il filme la veuve de Jacques Anquetil, Janine, comme une actrice italienne âgée (quels yeux ! quelle voix !). Le récit plonge dans les racines de l'enfance. Les premières courses vues sur les premières télévisions, les premières revues achetées, la lecture de l'Equipe, les collections de photographies, les premières rencontres avec les idoles, les rois de la petite reine. Des hommes, des dates, des succès et des échecs. Du courage et de la douleur. Des chef d'œuvres. Faire un film, faire une course, le film se nourrit de cette rencontre.

La séquence avec Serge Poljinsky m'a beaucoup touché. Le cinéaste de La ville est à nous (1976) tient un discours très fort sur le vélo comme école de qualités nécessaires à un cinéaste. Poljinsky et Courant discutent assis sur la piste de la Cipale, le vélodrome du bois de Vincennes qui voyait l'arrivée du tour de France entre 1968 et 1974 et où, cinq fois, Eddy Merckx signa sa victoire. Enfant j'avais assisté à l'une de ces arrivées mythiques et si j'ai oublié les détails, j'ai toujours gardé quelque chose de l'ambiance. Courant filme l'endroit, vert, paisible, presque hors du temps. La nostalgie camarade !

Tout cet ensemble est vif et drôle. L'une des forces du travail de Courant est son rapport au temps. Le principe profond de son travail, c'est celui de la collection de fragments de temps. Portraits de gens, de couples, de rues, de maisons, il capture des étincelles d'éternité. C'est leur abondance qui finit par faire sens. Et ces fragments nourrissent d'autres œuvres. Ici, qu'il rencontre le journaliste Pierre Vavasseur ou Alain Riou, pour une sortie à vélo, et s'intercale leur Cinématon. Il a recours à ses propres archives et s'amuse à en créer de fausses, se filmant en train de projeter les films. Cette vélographie, c'est un peu la compilation de ces fragments de temps reliés à la passion cycliste, construisant le portrait de l'artiste au guidon. La seconde partie du film voit se rejoindre le temps du film et le temps de son auteur. Récit de l'ascension du col du col de la Madeleine et du Cormet de Roselend en compagnie d'Alain Riou et du chien Raoul, histoire de se préparer au grand jour. Cette partie rappelle par son atmosphère, la fiction en moins, le Parpaillon (1993) de l'ami Moullet. Considérations techniques, géographiques, historiques, philosophiques au rythme du pédalier. Arrive enfin le grand moment et la fameuse étape qui se conclut par une rencontre avec tous les coureurs qui furent les héros de l'enfance du réalisateur : Henry Anglade, Jean Stablinski et l'inamovible Raymond Poulidor, authentiques légendes. Sous une pluie fine et un ciel gris, de parapluie en parapluie, Gérard Courant passe de l'un à l'autre, autant de fragments de la grande histoire du vélo, quelque peu surpris de voir débarquer cet homme aux souvenirs précis qui les ramène à leurs temps de rois de la route. Émouvant, même si vous êtes plutôt football.

La chronique du Dr Orlof

Le doc nous fait une proposition, amis blogeurs : découvrir l'oeuvre de Gérard Courant. L'idée est de puiser dans sa vaste filmographie et de demander les films à leur auteur pour les chroniquer en retour et peut être réunir quelque chose de collectif. A vos claviers !

Photographies : capture DVD Gérard Courant

17:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2011

Ella

Photographie publicitaire d'Ella Raines, source Lost women of Hollywood.

14:00 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : ella raines | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/01/2011

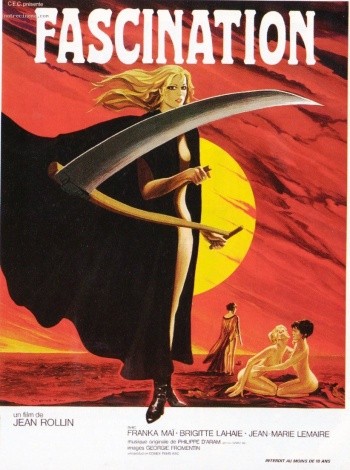

Fascination

Rien de mieux pour rendre hommage à un réalisateur disparu que de découvrir un de ses films. A une époque qui me semble terriblement lointaine, je trouvais toujours une sorte de consolation aux diffusions exceptionnelles sur le petit écran qui venaient bousculer le sage ordonnancement des programmes pour saluer un artiste et son œuvre. Je n'ai rien vu passer sur Blake Edwards, je peux me tromper, mais j'imagine avec un sourire sardonique une diffusion en première partie de soirée, y compris sur ARTE, des Raisins de la mort (1980) ou de La morte vivante (1982) de Jean Rollin. Comme on ne peut compter que sur soi même, je me suis fait ma propre veillée funèbre (Comme l'a joliment écrit Ludovic, j'avais encore envie de rester un peu avec Jean) en découvrant Fascination tourné en 1979. Et je vous assure qu'une telle veillée à plus à voir avec celles filmées par John Ford ou chantées par Georges Brassens qu'à autre chose.

Conte fantastique, poétique, érotique et un poil anarchiste, Fascination jouit d'une réputation excellente au sein de l'œuvre rollinienne. C'est sans doute l'un de ses plus accessibles car l'un des plus équilibrés entre les habituelles contraintes économiques auxquelles le réalisateur était soumis (budget, temps de tournage, distribution, scénario) et ses ambitions formelles. Équilibre du rythme, le film a le juste tempo sans rien sacrifier à la composition des plans sur la longueur, contemplatifs souvent, laissant diffuser l'étrange. Équilibre de l'interprétation, pus homogène qu'ailleurs, dont le style particulier de jeu souvent dilettante, s'accommode bien du décalage temporel (le film se déroule au début du XXe siècle). Équilibre des décors, superbe château isolé dans une non moins superbe campagne traversée de brumes du plus bel effet, dont on ressent l'humidité, la fraicheur. Cadre hors du temps. Le huis-clos justifie la simplicité et permet à Jean Rollin d'exploiter au maximum ses faibles ressources : le pont photogénique, l'écurie, l'abattoir au début, le vieux moulin à la fin.

Les quatre premiers plans contiennent tout l'univers de leur auteur. Une ancienne peinture, un chandelier, un énorme grimoire aux gravures occultes, deux mains fines et blanches, féminines, aux poignets ornées de dentelle fragile, blanche, caressant la couverture et le parchemin des pages. Goût des belles choses anciennes, présence d'un monde au delà du rideau des choses matérielles auquel se heurte notre vision. Sensualité et goût des belles femmes, de leur douceur associée à une sorte de fièvre, tout cela dans un simple mouvement de la main. Comme avec les premières mesures d'un morceau de Ravel, nous sommes immédiatement plongés dans un univers à nul autre pareil. A chacun de choisir de le rejeter ou de s'y abandonner.

Suite à un vol qui a mal tourné, Marc trahit ses complices et file avec le butin. Poursuivi, il trouve refuge dans un étrange château où il est accueilli par deux ravissantes demoiselles. Tandis que les ex-complices encerclent la bâtisse Marc est le jouet des séductions d'Éva et Élisabeth, otages plus ou moins consentantes, préparant pour la nuit une étrange réunion féminine. Traitant l'articulation de ses péripéties par dessus la jambe, Rollin joue les variations dans les rapports entre ses personnages, faisant exploser des accès de violence et d'érotisme. Les uns comme les autres renversent les positions de protagonistes, tour à tour victimes ou bourreaux, dominants ou dominés. Je me suis fait la réflexion que, d'une certaine façon, Rollin est ici proche d'un Sergio Leone, jouant sur les codes et les attentes, s'amusant à les satisfaire là où on ne les attend pas. Il progresse par scène, chacune sur son rythme propre, possédant un tempo propre et s'emboîtant dans un ensemble plus lâche et plus libre. Ce qui compte, c'est la beauté et l'insolite du cadre, la saisie de la poésie de l'instant, la puissance visuelle de l'image et des associations visuelles. Le plus fameux dans Fascination, c'est l'élimination impitoyable du groupe des truands par une Éva, personnifiée par Brigitte Lahaie, armée d'une faux et vêtue seulement d'une vaste cape noire et de bottes rouges. Lors de son duel avec la femme du groupe sur le pont qui mène au château, elle est sciemment filmée comme Clint Eastwood sous l'œil du maestro italien (découpage, gros plans). Les scènes purement érotiques sont traitées de la même manière. Attendues, c'est une exigence des producteurs, ces passages surprennent par leur mélange de sensualité et de retenue. Rollin privilégie encore une fois le découpage, le jeu sur la durée et les gros plans, s'attardant sur un détail, un geste, ou se focalisant sur un visage, créant des visions d'un érotisme unique en son genre. Il est aidé sur ce plan par ses actrices d'une grande beauté, aussi troublantes nues que sous leurs voiles diaphanes ou leurs tenues sophistiquées façon 1900. Brigitte Lahaie en particulier a une aisance physique (marcher nue, c'est pas simple), qui compense un jeu pas toujours assuré et contraste par son côté très charnel (rondeurs musclées, seins sublimes) avec Franca Mai qui joue Élisabeth, plus éthérée, fragile ; et Fanny Magier dans le rôle d'Hélène, maîtresse femme rigide.

A tout ceci s'ajoute , discrètement, une dimension politique, vision surréaliste et fantastique de la lutte des classes. Le gang a l'allure d'une bande à Bonnot au petit pied, arborant le foulard des apaches (les parisiens, pas ceux de l'Arizona) et utilisant leur langage, ce qui donne des dialogues plutôt amusants quoique peu naturels. Ils rêvent d'ascension sociale et aiment s'en prendre aux « bourgeois » : symboliquement, leur chef intervertit les rôles de sa compagne et d'Éva en donnant les vêtements « de riche » de la seconde à la première, amenant Éva à révéler sa nature réelle quand après le viol, elle élimine le truand puis revêt sa fameuse cape. Ce rêve prolétaire sera sanctionné par la mort. Impitoyable société. Les deux héroïnes sont clairement identifiées comme deux domestiques un peu particulières qui s'ébattent en liberté restreinte dans la demeure abandonnée de leurs mystérieuses patronnes. Quand celles-ci surviennent, elles n'hésitent pas à les sacrifier à leurs besoins. La symbolique du sang, utilisé pour préserver la beauté comme dans la légende de la comtesse Bathory (Rollin s'inspire aussi des traitements contre l'anémie à base de sang de bœuf, directement bu à l'abattoir, qui avaient cours à l'époque), peut relever d'une lecture marxiste et ironique, le sang du peuple abreuvant les possédants. Lecture troublée par la puissance de l'érotisme quand Rollin filme en gros plan Franca Mai humectant ses lèvres. L'affection de Rollin va à ses héroïnes rêvant de liberté et d'amour fou.

L'avis du bon Dr Orlof

Et celui du Dr Franc N Furter

Sur Gotterdammerung (en anglais)

Photographies Mondes étranges

13:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : jean rollin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |