« lun. 26 mars - dim. 01 avril | Page d'accueil

| lun. 09 avril - dim. 15 avril »

08/04/2007

Joyeuses Pâques

14:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Federico Fellini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2007

Court métrage à Nice

11:14 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, festival, Nice | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2007

300 zéros

Je n'avais pas vraiment prévu d'écrire sur 300. Non seulement je ne l'ai pas vu mais je n'en ai pas l'intention. J'éprouve pourtant le besoin rare mais impérieux de dire pourquoi. Et pourquoi aussi j'estime ce film détestable. Et le fait qu'il séduise un large public renforce ce besoin. Le film est une sorte de variation sur The 300 spartans (La bataille des Thermopyles), tourné en 1962 par Rudolph Maté dont ce fut l'avant-dernier film. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et Rudolph Maté fut un très grand chef opérateur et un excellent metteur en scène. Pour en rester à 300, c'est inspiré surtout d'une bande dessinée de Franck Miller, un dessinateur que j'adore et dont l'univers, violent, noir et blanc, a déjà inspiré un intéressant Sin City, intéressant mais pas non plus révolutionnaire.

A priori, un film comme celui-ci avait de quoi séduire l'amateur de peplum que je suis. Hélas, trois fois hélas, il est surtout emblématique d'une tendance lourde du cinéma actuel au niveau formel et plutôt répugnante sur le fond. Sur la forme, c'est ce que j'appelle le syndrome du Seigneur des anneaux. La surenchère numérique comme seul horizon artistique. Des figurants virtuels d'ici jusque là-bas, des angles de vue impossibles, des tours à se dévisser le cou, des puits jusqu'au fond de la terre, des effets visuels qui tiennent du jeu vidéo, un « montage » qui vise à l'accumulation des plans jusqu'à l'écoeurement, look branché piercing et cheveux gras pour des pantins en guise personnages, musique boum-boum et zéro cinéma. Je ne supporte plus, rendez moi les dinosaures de Ray Harryhausen, Steve Reeves et la charge de l'armée mexicaine dans Alamo !

j'ai revu il y a quelques jours A walk with Love and Death (Promenade avec l'amour et la mort) de John Huston. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Huston à son meilleur est un magnifique metteur en scène. Ce film se déroule pendant la guerre de cent ans. C'est l'un des plus beaux films fait sur cette période. A cette époque, la France était peu peuplée et les combats ne mettaient en jeu que quelques dizaines, quelques centaines au mieux de combattants. C'est ce que montre avec justesse Huston. Des engagement entre bandes, la confusion des combats entre paysans et chevaliers, la douleur et la violence. La difficulté qu'il y a à tuer quelqu'un. Je ne pense pas que Zack Snyder ait vu ce film. Adepte de monsieur Plus, il aligne, pour ce qui reste après tout un épisode historique, des hordes de perses qui ressemblent plus aux orques de Peter Jackson et va jusqu'à nous inventer des rhinocéros de combats. Ne nous gênons pas. Il est tellement plus facile de tuer des créatures irréelles. Mais cela reste quand même des envahisseurs perses et, en 2007, cela prend quand même un certain sens. Politique, le sens.

Sur le fond, 300 semble avoir atteint un joli niveau de bassesse. Je serais presque tenté d'employer l'adjectif rivettien d'abjection. Tout m'est venu de ce passage qui passe en boucle et que l'on peut voir dans la bande annonce : le roi de Sparte, Léonidas, s'engueule avec un émissaire perse. Visiblement pas content, il le balance dans un de ces fameux puits sans fond d'un coup de pied rageur dans la poitrine en écumant : « This is Sparta ! ». Léonidas est le héros de cette histoire. On le voit un peu plus loin enlacer une blonde pulpeuse dans un champ de blé sur fond de soleil numérique. C'est bien le héros. Un héros qui balance un émissaire dans un puits avec un bon mot destiné à séduire dans les cours de récréation. Sans remord. Rien à dire, c'est la classe américaine. Difficile de ne pas penser aux subtilités de Bush junior qui balance des missiles sur la Russie quand il teste un micro, c'est le même niveau.

J'ai revu il y a une quinzaine She wore a yellow ribbon (La charge héroïque) de John Ford. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Ford est l'un des plus grands poètes du cinéma. Ce qui m'a frappé cette fois, encore plus que les autres, c'est combien son héros, Nathan Brittles, l'un des plus beaux rôles de John Wayne, met d'ardeur à désamorcer les conflits. Il passe son temps et celui du film à éviter l'engagement avec les indiens comme il cherche à rendre la vie plus agréable à ses soldats. C'est le héros de l'histoire. Un héros à échelle humaine. Quelques années plus tard, John Wayne jouera Ethan Edwards dans The Searchers (La prisonnière du désert) toujours de Ford. Ethan est un raciste violent, caractériel, qui scalpe son ennemi. Mais Ford le montre comme tel : violent et caractériel, raciste au point de chercher obsessionnellement à tuer sa nièce enlevée et élevée par les indiens. Et c'est bien par son geste sublime de renoncement à cette part sombre de lui-même, à la fin du film, qu'il en devient le héros en retrouvant son humanité. Chez Ford enfin, celui qui n'a pas de considération pour un émissaire ne risque pas d'être le héros positif de l'histoire. C'est le colonel Thursday joué par Henry Fonda dans Fort Apache.

Dans le film de Maté, Léonidas est un roi noble qui exalte l'idée de sacrifice et de dignité. Il serait bien incapable du geste du Léonidas de Snyder. D'une façon plus générale, jusqu'à une époque récente, les héros étaient généralement ceux qui cherchaient à éviter l'affrontement et, quand celui-ci avait finalement lieu, ils en payaient le prix, dans leur chair ou leur esprit. Le héros était aussi celui qui savait dépasser ses pulsions de mort comme James Stewart chez Anthony Mann ou Glenn Ford chez Fritz Lang. Et quand à ceux qui cédaient à ces pulsion de mort, ils étaient montré dans toute leur ambiguïté. C'est la grande époque des anti-héros, ceux de Sam Peckinpah, de Michael Cimino, de William Friedkin... Rien de tout cela dans 300. Rien que la rhétorique de la loi du plus fort, de la loi du plus con. Et si peu à voir avec le cinéma.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : polémique, John Ford, Zack Snyder, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2007

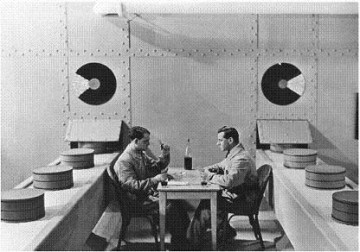

Illustration de la valeur travail

A nous la liberté ! - René Clair

Modern times (Les temps modernes) – Charlie Chaplin

Alexandre le bienheureux – Yves Robert

Il sorpasso (Le fanfaron) – Dino Risi

You cant take it with you (Vous ne l'emporterez pas avec vous)– Franck Capra

Un drôle de paroissien – Jean-Pierre Mocky

The ballad of Cable Hogue (La ballade de Cable Hogue) – Sam Peckinpah

Pierrot le fou – Jean-Luc Godard

Adieu Léonard – Pierre Prévert

13:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/04/2007

Bug

J'aime beaucoup le cinéma de William Friedkin. L'homme pas trop, surtout depuis qu'il a tripoté son Rampage (Le sang du Châtiment - 1988) pour le faire coller à l'évolution (!) de sa pensée sur la peine de mort. Mais bon, l'homme et son œuvre, on sait qu'il faut faire la part des choses. Je dois donc être l'un des seuls à avoir apprécié son polar Jade qui l'avait remis en selle commercialement et l'un des rares à avoir vu et aimé son Blue Chips (1994) sur le monde du basket avec l'un des plus beaux rôles de Nick Nolte. Les fesses entre deux tabourets pour écrire poliment, Friedkin ne fait partie d'aucune famille à Hollywood. Il n'est ni assez rebelle pour figurer entre Cimino et Carpenter, ni assez docile pour jouer entre Cameron et McTiernan, ni assez barbu pour faire partie du clan Spielberg – Scorcese – Coppola. Son cinéma continue pourtant vaille que vaille à maintenir un regard original au sein d'une industrie qui ne favorise plus guère ce genre d'attitude.

Dans ce contexte, Bug, sa nouvelle œuvre, est une bonne nouvelle. Cela commence par un long et vaste mouvement aérien, planant au dessus d'un motel miteux en plein désert. J'ai pensé à A history of violence de Cronenberg quand la caméra s'avance vers la femme isolée sous le porche pour la faculté à créer, immédiatement, une ambiance lourde. Et puis l'on plonge sur Agnès jouée par Asley Judd, pour une dizaine de minutes éblouissantes, filmées au plus près afin de pénétrer l'angoisse de cette femme seule et misérable, belle encore, en butte au harcèlement téléphonique de son ex-compagnon, ex-taulard violent et fraîchement libéré.

Le film déroule ensuite une histoire banale d'apparence, somme toute un peu mélo, avec la rencontre entre Agnès et Peter joué par Michael Shannon, un étrange jeune homme visiblement assez angoissé lui aussi. Premier basculement brutal lorsque, après la première nuit d'amour, Peter est piqué par un insecte (bug pour les non-anglophones). Cet insecte que l'on ne verra pas fait sortir le film de sa route balisée de la romance marginale pour les chemins tortueux de l'angoisse. Mais qui est vraiment Peter ? D'où vient-il ? La vérité est-elle ailleurs ? On replonge plus profondément dans l'univers mental des protagonistes à mesure que leur univers physique se réduit de pair avec le cadre, entre les quatre murs du motel.

Deuxième rupture, franchement traumatisante, lors de l'auto-arrachage de dent qui voit le film passer cette fois dans le fantastique horrifique et à travers le miroir jusqu'au final sur la corde raide. Mais comme je l'ai lu quelque part, moins on en sait en allant voir ce film, mieux c'est. Avec le long monologue d'Asley Judd, Friedkin nous entraîne au bout de son œuvre sans crainte de perdre certains de ses spectateurs en route. Marche ou crève ! On retrouve le même schéma de progression que dans L'exorciste, où l'on basculait du portrait naturaliste de cette mère-actrice dans l'étrange avec les premières perturbations de sa fille, Regan ; puis brutalement dans l'horreur avec les fameuses et terrifiantes montées d'escalier. Bug a de nombreuses similitudes avec ce film qui fit la gloire de Friedkin. Y compris lors des impressionnantes convulsions de Peter qui sont une citation littérale. On y retrouve aussi la fascination pour le Mal, un mal qui est nécessairement à l'intérieur des êtres. Un mal qui se manifeste de façon violemment physique. On pourra bien sûr y lire diverses métaphores sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais ça ne me semble pas l'essentiel. Même si Peter cite à un moment deux icônes du « mal » réel : Jim Jones, gourou de je ne sais plus quelle secte d'illuminés et Timothy McVeight, auteur de l'attentat d'Oklahoma City.

Bug est aussi une sorte de film somme dont les images ramènent aux grands moments du cinéaste. Le visage inondé de sang de Rampage, La boîte homo de Cruising (1980), la violence physique et le feu de To live and die in L.A. (Police fédéral Los Angeles - 1985), les névroses obsessionnelles de « papa » Doyle dans French Connection (1971) et de tous les autres.

A la projection, je me suis fait plusieurs fois la remarque que le dispositif de mise en scène était très théâtral. Unité de lieu, de temps, importance des dialogues et grand scène finale autour d'un long monologue. Et puis j'ai vu au générique de fin que le film était bien adapté d'une pièce. Une pièce de Tracy Letts adaptée par elle même après que Friedkin ait été subjugué par une représentation. Quelle intuition, ce Vincent. Friedkin a respecté la source de son matériau d'origine et en a fait la force de son film. Rigueur et détermination. Une force qui vous laisse pantelant quand se rallument les lumières de la salle. Oui, Bug est une bonne nouvelle, celle que Friedkin bande encore puisqu'il filme et filme encore.

Photographies : © Metropolitan FilmExport

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |