« lun. 04 juin - dim. 10 juin | Page d'accueil

| lun. 18 juin - dim. 24 juin »

17/06/2007

Samuel Fuller en Créative Commons

En faisant des recherches sur les contenus libres de droits relatifs au cinéma, je suis tombé sur cette jolie photographie de Samuel Fuller. Qui ne l'avait pas reconnu avec son cigare ? La photographie est de Roland Godefroy et a été prise à Deauville en 1987. Cliquez dessus pour en avoir une plus grande et avec une très belle résolution.

08:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Photographie, Samuel Fuller | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2007

Double programme

C'est un tout autre calibre que Quella sporca storia nel west, un des premiers westerns d'Enzo G. Castellari. Dès les premiers plans, nous sommes en plein rêve : caverne fantastique, image d'un bonheur lointain, spectre d'un père. Le héros, Johnny, se réveille sur une plage. « Mourir, dormir, dormir, rêver peut être... ». Il y a des comédiens, un acrobate, des oriflammes. On se croirait chez Fellini ou dans Le Septième sceau de Bergman. Notre héros est de retour de la guerre. Il tire juste. Il rentre chez lui, au ranch Elsenor. Il fait une halte au cimetière de Danark pour se recueillir sur la tombe de son père lâchement assassiné. Il croise un sympathique fossoyeur philosophe et se voit défié par deux petites frappes : Guild et Ross. A partir de là, j'attendais de savoir qui allait annoncer : « Ross et Guild sont mort ». Oui, Quella sporca storia nel west est une adaptation très ambitieuse de la pièce de Shakespeare dans un contexte western. Le film est tout à la fois très riche et toujours surprenant. Chaque cadrage est travaillé dans le détail. Les mouvements de caméra sont de toute beauté comme ce lent travelling le long des restes d'un buffet que l'on imagine orgiaque. Non seulement la composition évoque une superbe nature morte d'un point de vue plastique, mais le plan signifie avec force qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark (c'est très langien comme approche). J'aime aussi le mouvement langoureux qui remonte le long des bas puis des jambes de Gabrielle Grimaldi pour la découvrir dans les bras de Johnny. Contrairement au film précédent, les extérieurs sont originaux et Castellari sait les filmer avec ampleur. Les étranges formes rocheuses, le moulin à eau bucolique ou la présence de la mer au début participent de l'état mental des personnages. Il y a un jeu constant avec le théâtre, rideaux et miroirs, que ce soit le fond de teint trop épais pour être honnête du héros, la pâleur d'Eugénia, la douce amoureuse, les toiles dans le moulin et le repaire baroque du chef de gang mexicain qui ressemble tant à une loge d'acteur. Et que dire du cimetière, incroyable décor installé dans une caverne avec ses éclairages violents dans la droite lignée du cinéma fantastique ? Il y a des plans d'une beauté à tomber, comme celui de la mère agonisante sur le tapis. Il y a des images d'une force inoubliable comme le héros crucifié au sommet d'une colline et sa mère rampant vers lui où lorsque l'oncle assassin se renverse la poudre d'or sur le visage et que les traces brillantes qu'il laisse derrière lui permettent au héros de le suivre dans l'obscurité (Je pensais à la scène finale de Se sei vivo spara ! (Tire encore si tu peux) de Questi).

L'idée du film est de Sergio Corbucci et l'on retrouve sa manière dans la brutalité des bagarres au poing et surtout dans les souffrances physiques infligées au héros. Les mains martyrisées de Johnny font de lui un proche cousin de Django et de Silence et il doit littéralement attacher son colt à sa main, comme une extension vivante, pour le règlement de compte final. De Masi cette fois plus inspiré, compose une musique beaucoup plus intéressante dont le thème principal est décliné tour à tour de façon épique, dramatique ou sentimentale. Il faut également citer la photographie d'Angelo Filippini qui travaillera plus tard sur le Don Giovanni de Losey. Là encore, chaque élément contribue à un état mental et ne se contente pas d'une simple illustration. Ses extérieurs sont lumineux comme cette aube derrière l'oncle à l'entraînement. Ses ambiances fantastiques sont dignes de celles de Mario Bava. Peu de « tronches » dans la distribution, mais de solides acteurs. Andréa Giordana dont la carrière cinématographique est assez courte joue Johnny avec obstination et ce qu'il faut de feu intérieur. Gilbert Roland suave et décontracté est l'équivalent d'Horatio, l'ami fidèle, gâchette d'élite et fine moustache. Au registre co-production, l'oncle est joué par l'allemand Horst Frank bien connu des amateurs des Tontons flingueurs et la française Françoise Prévost joue la mère (on la verra chez Rivette). Ignazio Spalla et Ennio Girolami, le frère de Castellari sont les duettistes Ross et Guild.

Tout fonctionne avec harmonie dans la tragédie de Castellari et nombre d'éléments seront repris dans son chef d'oeuvre Kéoma en 1976 : la crucifixion du héros, les citations de Shakespeare (Le roi Lear et Jules César) et de Bergman, la dimension tragique et familiale, le rapport au père, l'utilisation d'une musique en leitmotiv obsessionnel et de superbes travellings circulaires. Quand on aime explorer le cinéma de genre, il y a toujours un peu la recherche d'une perle rare, de ce film véritablement original et si possible oublié dont la rareté et la réussite redoublent le plaisir. Ces perles sont bien plus rares que l'on veut bien le croire. Un film comme celui de Lupo restera un souvenir agréable comme tant d'autres, bientôt diffus, lointain. Celui de Castellari, comme Kéoma, comme le film de Questi cité plus haut, fait partie de ces moments rares et précieux de véritable révélation.

Pour s'y retrouver, le film est sortit en France sous le titre opportuniste de Django porte sa croix (et le spectateur donc), les allemands ont traduit le titre français tandis que les anglo-saxons, qui aiment bien appeler un chat un chat, l'on titré Johnny Hamlet.

Photographies : Cinéma strike back (dédiée à Marie Thé) et capture DVD Koch Media.

Les bandes annonces sur Cher Nanni...

Quelques belles images sur Sundance (pour admirer les cadrages)

Le film vu par Tepepa

Le film vu par Breccio

Le film vu par Jari Kovalinen (en anglais)

Le film sur Dollari rosso (anglais et portugais)

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, sergio corbucci, enzo g. castellari, giuliano gemma, michele lupo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/06/2007

A l'épreuve de la mort

En préliminaire, sachez qu'un cinéaste fétichiste du pied aura toujours mon admiration de principe.

Ceci posé, j'ai négocié avec ma compagne la garde quelques heures de ma fillette pour ressentir de nouveau le moelleux contact d'un fauteuil de cinéma. Sur l'écran : Death proof, dernier opus de Quentin Tarantino. Un film qui se voit en salle, si possible bien centré et très prés de l'écran. Par ailleurs, je me demande ce qui est passé dans la tête des distributeurs français pour donner ce titre : Boulevard de la mort. Nous sommes bien dans l'esprit de cet hommage aux bandes d'exploitation, mais il n'y a pas de boulevard et aucun lien avec le sens d'origine. Death proof, « à l'épreuve de la mort », qualifie une voiture de cascadeur renforcée et trafiquée pour les besoins du cinéma. Comme celle de Stuntman Mike, professionnel sur le retour au blouson vintage et jolie balafre. Mike traque des groupes de jeunes et jolies jeunes femmes en virée et utilise sa Dodge Charger équipée canard comme arme mortelle.

Deux parties dans le film. Deux états, deux temps, deux groupes féminins. Une partie nocturne et péri-urbaine, l'autre diurne et campagnarde.

J'ai nettement préféré la seconde. Le film commence par la longue soirée bavarde de la DJ Jungle Julia (Sydney Tamiia Poitier) et de ses copines prêtes à partir pour un week end entre filles. Ca discute comme au début de Réservoir Dogs ou dans les scènes de voiture de Pulp Fiction. Mais si les filles sont charmantes à l'oeil, pleines de pétulance et de saine vulgarité, elles ne sont guères passionnantes. Elles arrivent dans un bar, rien ne se joue autour d'elles, rien d'intéressant. La danse érotique d'Arlène (Vanesa Ferlito) est plus dans l'esprit de From dusk till dawn (Une nuit en enfer du compère Rodriguez) que de la sensualité d'Uma Thurman. Avec le recul, la question se pose de savoir si Tarantino n'a pas poussé son imitation du genre jusqu'à nous monter cette superficialité exprès. La même question peut se poser sur la longueur et les dialogues de remplissage, figure imposée en la matière, y compris, rappelez vous, dans le début de Texas chainsaw massacre(Massacre à la tronçonneuse). Néanmoins une tension s'installe petit à petit avec l'arrivée de Mike. Kurt Russel, l'icône de John Carpenter, montre une fois de plus combien il peut être fascinant quand il est bien filmé. Et l'on sait depuis toujours que Tarantino sait filmer ses héros mieux que personne. Il y a quelques très gros plans à la Argento, une déglutition à la Léone, tout est ultra référencé et j'ai eu un peu de mal à marcher.

Et puis les choses s'accélèrent d'un coup. Le film bascule d'un coup dans l'horreur avec la mort brutale de Pam (Rose McGowan) et vous aspire d'un coup jusqu'à l'accident. Cet accident, c'est peu sa douche de Psychose à Tarantino. Le choc est si violent qu'il fait table rase de ce que l'on vient de voir et conditionne durablement tout ce qui va suivre. Jusqu'ici le travail de mise en scène n'avait (en apparence ?) rien de remarquable, il s'agissait de créer une ambiance et de tourner autour de la dizaine de personnages réunis dans le bar. Belle occupation de l'espace, mais je n'ai pas le souvenir d'un moment marquant. D'un coup, Tarantino nous montre quelque chose comme on a pas l'impression de l'avoir déjà vu. Il suspend le temps avec un léger ralenti mais surtout avec la répétition rapide de l'action selon de point de vue de chaque victime. Cela lui permet de conserver à la fois la violence du choc et sa juste compréhension. Il arrive a allier la vitesse brute des montages de Georges Miller ou Steven Spielberg (cité au passage) et les dilatations du temps de Claude Sautet ou Sam Peckinpah.

A partir de là, la donne change pour le second groupe. Pas le temps de se demander si l'on est repartit pour vingt minutes de tchatche. Le superbe jeu de Mike sur le pied superbe d'Abernathy (Rosario Dawson) suffit à faire monter la sauce. Et puis ce groupe, c'est autre chose. Les quatre nouvelles filles sont des professionnelles, elles sont sur un tournage. Alors ça parle potin de plateau, anecdotes, références directes, clins d'oeils. Tarantino croise cette fois Mad Max avec La nuit américaine. Coup de génie, deux des filles sont des cascadeuses. Mieux, l'une d'elle est une véritable cascadeuse : Zoé Bell, j'ai craqué, doublait Uma Thurman sur les deux Kill Bill. Tarantino a visiblement décidé de se projeter dans la blonde décontractée et néo-zélandaise qui entraîne ses amies à la recherche d'une Dodge Challenger, voiture du film culte Vanishing point (Point limite zéro de Richard Sarafian) Du coup, outre cette idée tordue et excitante, on se dit rapidement que la rencontre avec Mike va faire des étincelles. Promesse tenue au-delà du raisonnable. L'action embraye rapidement et une autre idée géniale que je ne vous révélerais pas débouche sur une poursuite motorisée cinématographique en diable et sans doute la plus prenante depuis que sont apparus sur les écrans la V8 interceptor de Mad Max et le camion de Raiders of the lost Ark (Les aventuriers de l'arche perdue). D'autant que, tournée à l'ancienne (sans effets numériques), la scène gagne une densité inhabituelle pour notre époque frileuse. Comme dans Stagecoach de Ford où l'on sait que c'est un véritable bonhomme qui saute de cheval en cheval, on voit bien que Zoé Bell ne fait pas semblant. Ni Tracie Thoms qui conduit.

A ceux qui me rappelleraient à ce point que le dernier film qui m'a motivé en salles est Ne touchez pas la hache de Rivette, je répondrais que justement, c'est ce que j'aime au cinéma. Et quand on va voir un film de voitures qui vont vite, il faut qu'elles aillent vraiment vite et que l'on ait envie de freiner sur le siège de devant. Sinon, mieux vaut rester chez soi.

Je vois Tarantino comme Sergio Léone. Quelqu'un qui accumule les icônes et les références de genres pour se créer un univers personnel et abstrait. Univers de pur cinéma. Tarantino est un artiste abstrait. Il est proche en cela de ceux qui pratiquent le « found footage », de gens comme Virgil Vidrich qui re-filme les classiques du cinéma sur des papiers découpés (Avez vous vu Fastfilm ?). Avec ses faux raccords, ses fausses rayures, ses fausses sautes de pellicule qui lui permettent aussi de faire progresser sa narration, Tarantino est un faussaire de génie. De génie parce qu'il faut aussi dire que si aucun des films « grindhouse » n'a jamais eu les moyens qu'il déploie, rares sont les réalisateurs qui ont eu son talent.

Alors, quel sens à tout cela ? Le même sans doute qu'il y avait, outre les films cités, à des oeuvres comme Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars), Night of the living Dead (La nuit des mors vivants) ou les merveilleux gialli de Dario Argento. Le plaisir de la forme et du jeu.

Le site du film

Photographies : © TFM Distribution

12:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Quentin Tarantino, Zoé Bell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/06/2007

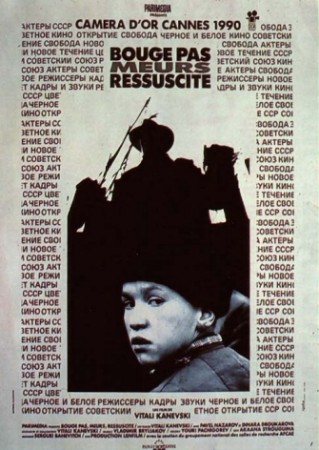

Bouge pas, meurs, ressuscite

Zamri, Umri, Voskresni (Bouge pas, meurs, ressuscite) de Vitali Kanevski est une sorte de météore en noir et blanc tourné en plein effondrement de l'Union Soviétique, soit 1989. Largement autobiographique, le film se situe au moment où l'on s'arrache de l'enfance pour basculer dans l'adolescence. Un moment où la cruauté du monde se fait plus sensible Surtout lorsque ce passage se fait juste après la seconde guerre mondiale, à l'extrémité est de l'URSS, dans la petite ville minière de Soutchan, près de Vladivostok (ultime station du transsibérien), entre un camp de prisonniers japonais et un « lieu de résidence » pour dissidents et opposants au régime. C'est là que grandit Valerka, jeune garçon plein de vie, débrouillard mais maladroit, indépendant et retors, entre sa mère dépassée par les évènements et la jeune Galia, sa rivale et son amie, bien plus mûre que lui. Plus qu'une histoire, le film est une suite de touches impressionnistes oscillante à la manière russe entre comédie et tragédie. A sa sortie en France, le film avait été immédiatement comparé à nos 400 coups hexagonaux. Si la comparaison peut se révéler intéressante, le travail de Kanevski puise sans doute plus son inspiration chez Andreï Tarkovski et son inoubliable L'enfance d'Ivan et Elem Klimov avec Requiem pour un massacre dont le titre original Idi e smotri signifie comme en écho, « Va et regarde ».

" Ce film est la résurrection de mon passé. Le réalisateur est quelqu'un qui meurt dans son film parce qu'il s'y donne entièrement. Les enfants sont comme les adultes : ils veulent le bonheur. Mais dans les conditions où vit mon héros, c'est-à-dire moi, ce bonheur est impossible. Le système, le mode de vie imposent aux gens une seule issue qui est le chemin du mensonge, du vol, du viol, de la folie et des monstruosités."

Le parcours de Kanevski est atypique. Né en 1935, il étudie le cinéma au VGIK (Institut national de la cinématographie) en 1966 à Moscou. Accusé d'un viol qu'il nie avoir commis, il est condamné à huit ans de camp et n'obtient son diplôme de réalisateur qu'en 1977. On mesure le temps passé et perdu quand on sait que Bouge pas, meurs, ressuscite est son premier film. Il y a donc mis toutes ses tripes, tout son coeur, toute son âme.

Le film est inclassable, irréductible. Certains moments sont tragiques, mais ce n'est pas une tragédie (pas complètement), certains moments sont drôles, d'autres touchants, d'autres glacent. Ne perdant jamais de vue le point de vue de l'enfant qu'il fut, Kanevski colle à ses sensations, peuplant son film de personnages étonnants comme l'amoureux de sa mère qui passe dans les couloirs en chantant à tue tête, comme ce professeur condamné qui confectionne des petits pains avec de la farine et de la boue, comme cette jeune femme maigre qui essaye désespérément d'avoir un enfant pour sortir de l'enfer. Sensations d'enfant quand un train n'est qu'un jouet que l'on peu faire dérailler. Un cambriolage un jeu que l'on peut jouer nu. Vendre du thé un concours d'éloquence et de ruse. Un monde encore d'enfant en butte à la brutalité des adultes, tous pitoyables entre violence, lâcheté et impuissance. Les scènes comme le tabassage de Valerka par le chef de train nouent la gorge parce qu'au delà de leur violence physique elles révèlent une intolérable violence morale.

La réussite du film tient aussi beaucoup à la direction d'acteurs. Tout le monde sonne juste, des deux jeunes héros au pus petit figurant. Nombre de visages restent en mémoire longtemps près la projection. Nombre de gestes, de détails. Valerka, c'est Pavel Nazarov, jeune comédien dont le visage rond fit, si je me souviens bien, le couverture du dernier numéro de Stafix. Il retrouve Kanevski dans son second film Samostoiatelnaia jizn (Une vie indépendante) en 1991 avant de devenir un véritable délinquant et de participer, en tant que tel, au documentaire réalisé toujours par Kanevski : My, deti 20 veka (Nous les enfants du XXème siècle). Galia est interprétée par Dinara Drukarova qui ressemble assez à son partenaire, surtout engoncée dans les vestes molletonnées de rigueur. Son regard innocent et pourtant déjà lucide est l'un des plus belles visions d'un film qui n'en est pas avare. Elle trouvait là son premier rôle et a depuis une jolie carrière internationale, française entre autres avec des films de Pascal Bonitzer et Julie Bertucelli. Entre les deux jeunes personnages, la symbiose est totale. Quelles que soient les folies, les aventures, les bêtises dans lesquelles s'engage Valerka, Galia le retrouve et le protège, comme une espèce d'ange.

Le DVD

Sur Film de Culte

Kanevski reçoit la Caméra d'or (des mains de Samuel Fuller et Christine Boisson) sur le site de l'INA

12:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Vitali Kanevski, cinéma russe | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |