Rechercher : beyond the canon

Retour sur l'île au trésor

Long John Silver est de retour, le plus fameux des pirates, l'homme à la jambe de bois qui débarqua un jour à l'auberge de Benbow pour entraîner le jeune Jim Hawkins dans la plus formidable des aventures qu'un jeune garçon puisse rêver. Long John est de retour, ça va sentir la poudre à canon et le rhum de la Jamaïque ! C'est tout naturellement que ce patronyme évocateur est choisi comme titre par le producteur Joe Kaufmann de cette suite au film adapté par les studios Disney du roman de Robert Louis Stevenson en 1950. A cette époque les pirates on le vent en poupe. Et depuis quelques années déjà. De The black Swan (Le cygne noir – 1942) à The Buccaneer (Les Boucaniers – 1958), dans des dizaines de titres, dont quelques classiques, c'est l'abordage permanent en Technicolor, EastmanColor, écran classique ou CinémaScope. Crochets et jambes de bois, fiers galions, coffres remplis de ducats, îles paradisiaques aux plages de sable blanc, bastions et canons, visages patibulaires, héros et héroïnes bondissant dans les cordages, tempêtes et abordages, ho hisse et ho les frères de la côte. Cela fait du bien. Les joies de l'aventure exotique, le souffle de l'air du large, le frisson de l'aventure passent sur les transparences de studio. Mais je m'emballe.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

Le DVD

A lire sur Kinok (par Jocelyn Manchec)

Chez le bon Dr Orlof

Photographie collection Eric Villain (que je remercie ici pour son aimable autorisation). Son site met en ligne une magnifique collection d'affiches originales à visiter absolument.

06/10/2012 | Lien permanent | Commentaires (3)

Crime d'amour

Quelqu'un devrait se dévouer pour dire à Alain Corneau (1) que l'image de son nouveau film, Crime d'amour, est moche. Numérique et moche ce qui est, d'une part bien dommage parce que le film en lui-même est plutôt réussi, d'autre part désolant venant de l'homme qui nous a donné les belles ambiances de polar de Police python 357 (1976), Le choix des armes (1981) ou Série noire (1979), et réalisé Tous les matins du monde (1991) dont la photographie raffinée marchait sur les traces du travail de John Alcott et Stanley Kubrick pour Barry Lyndon (1975). C'est peut être l'évolution actuelle de l'image de cinéma qui finit par ressembler à l'image de télévision mais je ne trouve là-dedans rien de réjouissant. J'avais déjà eu ce problème, nous dirons de goût, sur Lady Jane (2007) de Robert Guédiguian dont les scènes de nuit étaient aussi plutôt moches. Moches comment ? Leur grain fait ressortir leur aspect vidéo. Une image froide, plate, aux contours mal définis. Des couleurs fades, des noirs qui manquent d'intensité, une sorte de halo qui uniformise tout. Il y a aussi comme des traînées lors des déplacements des personnages ou de la caméra. Toute cela manque de contraste et la projection en salle, sur grand écran, accentue ces défauts qui passent presque inaperçus chez soi. Il faut dire aussi que l'on s'habitue à ces images immondes des nouvelles télévisions que j'ai beaucoup de mal, personnellement à regarder sans m'énerver.

Sur Crime d'amour, les scènes de jour ou les intérieurs bien éclairés font illusion. La première scène entre les deux héroïnes est même plutôt réussie question ambiance. Mais dans un film noir ou l'atmosphère est essentielle et délicate, beaucoup de choses ne passent pas. Il faudrait peut être se pencher sérieusment sur le travail de Jean-Luc Godard sur Film socialisme qui arrive, lui, à des choses magnifiques avec la même technologie. Chez Corneau, non seulement beaucoup de scènes nocturnes en extérieur passent mal, mais les plans de Ludivine Sagnier dans la salle de gymnastique ressemblent à ceux d'un mauvais film publicitaire. Certains gros plans des visages manquent d'un je-ne-sais-quoi, comme une sorte de voile qui ternirait les regards des actrices. Nous vivons un temps bien étonnant.

Le film lui, disais-je, est plutôt pas mal. Le scénario d'Alain Corneau et Nathalie Carter propose un exercice de style bien construit qui ramène tant à l'un des maîtres de Corneau, Fritz Lang et Beyond a Reasonable Doubt (L'invraisemblable vérité - 1956) qu'à Police Python 357. Toute la partie où s'accumulent les preuves à grand coup d'ellipses sur un rythme soutenu fonctionne, de manière inversée, comme la descente aux enfers que vit le personnage du policier naguère joué par Yves Montand. La jeune femme jouée par Ludivine Sagnier lui ressemble par bien des côtés, acharnée au travail, vivant dans un environnement dépouillé, déterminée, maîtrisant la douleur sur son propre corps, professionnelle, froide mais capable d'une humanité tout au fond. Ici, c'est juste un peu plus vicieux mais cela tient en haleine comme à la grande époque. La musique du lointain Orient de Pharoah Sanders est originale dans le contexte et fonctionne bien. Je suis moins convaincu par les décors, l'arrière plan urbain de tours de verre et d'acier, les couleurs froides, qui donnent dans le symbole classique si ce n'est convenu, et rappellent surtout le début de Matrix. La description du milieu de travail où évoluent les personnages me laisse avec la bonne vieille question : dans cette fichue Word company quelconque, comment arrivent-ils à gagner tant d'argent en se passant des dossiers toute la journée ? J'imagine que c'est dans l'intention critique de Corneau mais cela manque de crédibilité.

Côté acteurs, les actrices sont superbes. Kristin Scott Thomas est toujours aussi belle, raffinée et vénéneuse comme il faut. Patrick Mille est assez convenu en loup d'entreprise manipulé, mais Guillaume Marquet est une belle surprise en cadre dévoué à son supérieur hiérarchique. Ludivine Sagnier ne se déshabille presque pas, ce qui pourra en frustrer certains, mais elle joue de mieux en mieux, toujours plus assurée, plus nuancée, sobre comme il faut. Elle est aussi bien que chez Chabrol. Quand je songe qu'en d'autres temps, elle aurait été filmée comme Anne Baxter ou Gene Tierney... assez, je me fais mal.

Photographie © Pascal Chantier (Source : Allociné)

(1) : Écrit hier matin, dans le train, donc quelques heures avant d'apprendre la disparition du cinéaste. J'ai préféré ne pas retoucher le texte, personne ne dira rien à Alain Corneau. Je reste avec mes regrets photographiques mais pas mal de bons souvenirs, notamment comment il filmait la Deneuve. Finalement, de Police Python 357 à Crime d'amour, il y a comme une boucle qui se referme.

31/08/2010 | Lien permanent | Commentaires (4)

Umberto Lenzi s'en va-t-en guerre

La legione dei dannati (La légion des damnés) – Un film de Umberto Lenzi - 1969

Texte pour les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est construit sur l'imitation. Les producteurs gardaient un œil rivé sur les succès du moment. Des telefoni bianchi, mélodrames imitant les modèles hollywoodiens des années 30 aux post nuke des années 80, science fiction bricolée sur les trames de Escape from New-York (New-York 1997 – 1981) de John Carpenter et Mad Max (1979) de George Miller, ils ont suivi toutes les pistes. La réussite aura été fonction de leur capacité à investir le genre démarqué et au tempérament de réalisateurs capables de le transcender pour lui donner une personnalité propre. Les réussites dans le western et le fantastique sont exemplaires. Le filon des films de guerre sur la seconde mondiale s'est révélé en revanche peu fructueux. Le plus souvent calqué sur les films de commando comme Guns of Navarone (Les canons de Navarone - 1961) de Jack Lee Thompson ou The dirty dozen (Les 12 salopards - 1967) de Robert Aldrich, les productions italiennes sont réalisées sans grand enthousiasme et souffrent du manque de moyens adaptés à leur sujet. Autant les rocailles d'Alméria ont pu définir un nouvel espace à l'imaginaire, autant la fantaisie dans le décor handicape les récits se déroulants dans un passé proche et une géographie déterminée. Bref, ça ne colle pas.

La legione dei dannati est en cela une œuvrette typique, réalisée par Umberto Lenzi en 1969. Lenzi, c'est déjà l'un des tâcherons les plus redoutables du cinéma de genre, étrangement considéré avec indulgence par certains. Mis à part Milano odia: la polizia non può sparare (La Rançon de la peur - 1974) porté par la folle interprétation de Tomas Milian, et l'agréable peplum L'ultimo gladiatore (Hercule contre les mercenaires - 1964), tous ses films sont des copies de copies au style hasardeux et au manque de rigueur qui touche au surréaliste. Dans le film qui nous intéresse, il s'agit d'un commando (d'anciens prisonniers, merci Aldrich) mené par Jack Palance chargé d'une mission la veille du jour J (le débarquement, le 6 juin, tout ça). Piégés, Palance et ses hommes vont errer dans la campagne française et s'en prendre à un gigantesque canon (Merci Thompson). Le scénario a beau être signé Dario Argento, un travail de jeunesse sans doute écrit en rêvant à des oiseaux au plumage de cristal, il n'est qu'une suite de péripéties déjà vues ailleurs et en mieux, enfilées piano, piano, par Lenzi comme autant de perles en toc. Il suffit de regarder cette scène où nos héros sont pris dans un champ de mines et de la comparer à celle réalisée par Denys de La Patellière dans Un taxi pour Tobrouk (1961). Lenzi est incapable de faire naître la tension, enchaînant paresseusement des plans là où le français fait crisper les mains sur le fauteuil d'angoisse. Le commando de Lenzi laisse de marbre d'autant que l'on passe d'une scène à l'autre sans logique. Il y a bien cette idée que le personnage joué par Palance affronte en France un vieil ennemi croisé en Afrique et qui lui avait décimé ses troupes, mais là encore, Lenzi ne sait pas traduire cette idée en terme de mise en scène pour l'exploiter dramatiquement. Curd Jurgens a beau s'y coller dans un rôle qu'il a beaucoup pratiqué, l’affrontement ne passionne pas.

Mais ce qui détache le plus du film en le ringardisant, c'est l'utilisation des décors naturels sans doute espagnols pour représenter la Normandie. Je sais bien que certaines scènes de débarquement dans The longest day (Le jour le plus long – 1962) ont été tournées en Corse (si), mais il y avait un gros travail et de gros moyens pour adapter les plages. Avec Lenzi, pour autant qu'il s'en soit soucié, il conserve avec désinvolture cette esthétique western qui désole dans un cadre historique et géographique précis. La Normandie rocailleuse et pelée de Lenzi fait rire, autant que le personnage du français. Sous leurs uniformes, Palance et son commando conservent cette même allure de cow-boys décalés, d'autant que l'on retrouve les visages familiers et il faut le dire sympathiques d'Aldo Sambrell, de Bruno Corazzari et de Lorenzo Robledo dit pas-de-bol, qui fini cette fois encore bien mal. Nous sommes tellement habitués à les voir en mexicains à sombrero où en tueurs de l'ouest mal rasés que le grand écart est difficile. Jurgens et Wolfgang Preiss sont plus crédibles en officiers allemands, c'est bien le moins, mais ils contemplent tout ceci d'un air si détaché. Côté photographie, on a connu Alejandro Ulloa plus inspiré pour Lucio Fulci et Sergio Corbucci. La musique, plaisante sans plus, est de Marcello Giombini, prolifique compositeur de musique religieuse mais aussi, la même année, de celle du Sabata de Gianfranco Parolini. Un homme éclectique.

Photographies d'exploitation : source Benito Movie Posters.

13/04/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)

Double take

Johan Grimonprez est un réalisateur belge qui travaille dans un registre expérimental, fasciné par la figure d'Alfred Hitchcock et la paranoïa engendrée par notre monde moderne. Après avoir abordé les spectaculaires détournements d'avion des années 70 dans Dial-H.I.S.T.O.R.Y en 1997, au titre significatif, il nous plonge avec Double take (2008) dans une sombre histoire mêlant le maître du suspense, son (ses) doubles, la guerre froide,, la course à l'espace, le mur de Berlin, la baie de cochons, JFK, Castro, Khrouchtchev, la sortie de The birds (Les oiseaux -1963) et la silhouette gracile de la débutante Tippi Hedren.

Grimonprez manie toutes sortes d'images : found footage, archives, télévision, extraits de films, documentaires, etc. insérés dans la fine trame des siennes propres. La silhouette massive et lente, familière et inquiétante de Hitchcock hante le métrage sur une musique grondante de Christian Halten. La vrai, celui du début des années 60 et de 1980 au seuil de la mort, son sosie Ron Burrage, doublé du double de la voix Mark Perry, le personnage qu'il s'était crée dans les années 50 pour présenter sur les étranges lucarnes avec un humour souvent noir la série Alfred Hitchcock présente (avec un goût des effets de miroirs), Hitchcock règne, traversant les couloirs du temps. Étrange ambition pour un cinéaste expérimental comme Grimonprez que de chercher à se fondre dans les canons du cinéma classique : film d'une durée standard, près de 90 minutes, et sortie en salles, comme un vrai. La gageure n'est que partiellement tenue. Double take peine à trouver un rythme. L'intrigue de fiction, la rencontre dans un couloir des studios Universal de Hitchcock avec son double, intervient par à-coups, précédé du grondement musical, quand les digressions historiques se laissent trop aller. Double take est alors comme une voiture qui embraye un peu tard dans une forte pente. Mais enfin, on arrive quand même à franchir le col.

La suite sur Kinok

le site du film

26/12/2010 | Lien permanent

Lâchez les monstres !

Ze craignos monsters (le retour du fils de la vengeance) de Jean Pierre Putters (Éditions vent d'Ouest)

Texte pour les Fiches du Cinéma

C'est sûr que Noël est passé et bien passé, et si je n’étais pas une grosse feignasse, je vous aurais fait ces quelques lignes pour que vous puissiez découvrir sous le sapin le superbe Ze craignos monsters signé Jean Pierre Putters le grand, sous titré Le retour du fils de la vengeance, et édité aux magnifiques éditions Vent d'Ouest. Si on vous l'avait offert, vous en auriez eu les yeux humides de reconnaissance. Si vous l'aviez offert, vous eussiez passé pour l'homme de goût que vous êtes. Mais trêve de regrets et de subjonctif. Le début d'année n'ayant pas pas incité à la gaudriole, vous avez peut être conservé des bons cadeaux ou le besoin d’échanger le dernier Houellebecq ou le Goncourt que vous n'ouvrirez pas. Ces quelques lignes tombent finalement à pic.

Jean-Pierre Putters, l’auteur, il convient de lui rendre le vibrant hommage qui lui est dû. Né à Paris en 1956 pour situer, il est l'un des plus ardents défenseurs et passeurs du cinéma fantastique. C'est à dire celui du merveilleux et de l'horreur, des voyages dans l'espace et le temps, des fins du monde et des cryptes hantées, des mondes perdus et des continents oubliés. Il a surtout une prédilection pour les monstres, pas les cons trop réels, les vrais, les pas beaux terrifiants et émouvants, les vampires, morts-vivants, robots, scientifiques exaltés, savants fous, singes géants lubriques, loups garous, bestioles en tout genre, genre fantastique. Ils naissent dans et peuplent nos rêves et cauchemars. Ils nous parlent de nos aspirations et désirs les plus inavouables, de nos terribles peurs pour mieux les affronter dans le monde réel. Parfois, ils font rire. Jean-Pierre Putters vit avec eux depuis toujours et leur voue un amour contagieux. Cette passion, il a su, avec quelques autres, la transmettre.

Il crée en 1972 la revue Mad Movies, simple fanzine qui prend un peu le relais de Midi-Minuit Fantastique, proposant une alternative à l’Écran Fantastique quand il passe professionnel en 1982. La revue est toujours dans les kiosque avec succès, Putters ayant passé le relais à l'orée de l'an 2000 à une équipe qui n'a cessé de se renouveler. Mad Movies aura accompagné l'explosion du genre et la montée en puissance de la nouvelle génération des années soixante dix, les John Carpenter, Tobe Hopper, Dario Argento, George Romero, Lucio Fulci... puis de leurs héritiers directs, de Blade runner à Gravity, de Zombie à Hostel. Plus encore, Jean-Pierre Putters n'aura cessé de faire le lien avec les riches heures du passé, les monstres de la Toho, les créatures de la Hammer Films, les francs tireurs comme Jean Rollin ou Jesús Franco. Mieux, il aura encouragé la création elle-même et je me souviens non sans émotion des festivals du super 8 fantastique et des articles qui expliquaient comment réaliser un maquillage de zombie dans son salon et refaire Star wars dans sa salle de bain. Ou le contraire.

Joli jeté d'épaule, It terror from beyond space (1958) de Edward L. Cahn

Avant de passer à autre chose du côté de Métaluna, Jean-Pierre Putters aura laissé dans sa revue un abécédaire monumental du cinéma fantastique et les Craignos Monsters. C'est une longue série de portraits des créatures les plus improbables qui aient hanté les écrans, allant plonger dans les tréfonds des séries Z, voire au-delà, et dans toutes les cinématographies, du Brésil à la Turquie, du Japon à l'Italie. Cette œuvre indispensable et hilarante a été regroupée dans les années quatre vingt dix dans trois beaux albums. Et nous voici, après des mémoires ébouriffantes, Mad... ma vie !, (éditions Rouge profond, 2012), à ce livre, là, ici et maintenant, avec un quatrième volume des Craignos Monsters un peu particulier. C'est un livre très libre, une somme, un voyage dans le panthéon personnel de l'auteur, un peu comme celui de Martin Scorcese mais dans un autre genre. C'est un poème d'amour à un cinéma qui ose tout, parfois le pire, où les images sont aussi importantes que les mots. Les robots en fer-blanc, zombies décomposés et aliens hallucinés peuplent ses pages, et Jean-Pierre Putters revisite, guidé par son goût très sûr et son érudition impressionnante, les grands mythes du fantastique.

Dans les salles de ce musée imaginaire, il y a les singes géants amoureux de jolies femmes en satin, les momies en folie, les hommes invisibles, les vampires, les créatures mutantes et les animaux dégénérés. Il y a aussi des cinéastes. Dans la multitude de noms qui pourraient venir à l'esprit, Putter en sélectionne quelques uns, pour leur valeur emblématique. Nous croisons ainsi Jack Arnold, le réalisateur de Tarantula et de Creature from the black Lagoon (L'étrange créature du lac noir), H G Lewis, l'inventeur du gore avec Blood feast, Roger Corman que l'on ne présente plus (si ?), Bert I. Gordon, l'obsédé du gigantisme, et Edward L. Cahn, obscur mais typique artisan de la série B américaine des années cinquante. Au centre du livre, comme un manifeste, un long chapitre consacré à notre cher Jesús Franco disparu en 2013. Putters parcourt son exubérante carrière et ses icônes féminines dévêtues, agrémenté de quelques extraits d'entretiens avec le créateur du Dr Orloff. « Dans ma filmographie, il y a beaucoup de mauvais titres, mais je les revendique presque tous, car ils symbolisent ma liberté ». Tout est dit. Tant de choses restent à voir.

Bon sang ne saurait dormir, Count Dracula (Les nuits de Dracula - 1970) de Jesús Franco

Photographies et affiches de ce monument de papier sont éloquentes et généreusement dispensées. Les textes de Jean-Pierre Putters se font tour à tour drôles où lyriques quand il parle de la carrière Fay Wray, l'inoubliable fiancée du King Kong de 1933 « .. immortelle, désirable, toujours fascinante, telle qu'elle reste encore vivante dans nos mémoires ». Il reste plus que jamais fidèle à son style décontracté et précis, créant une intimité avec le lecteur qu'il interpelle, quand ce n'est pas le correcteur ou l'éditeur, et se régale de jeux de mots à la René Goscinny (parlant de Tom Pouce : « Enfant le petit poussait »). Il garde du coup toujours la bonne distance pour parler des films les plus improbables, des créatures les plus exotiques, comme des réussites intemporelles et des véritables chefs d’œuvres. Ce Craignos Monsters nouvel épisode est un régal constant, le genre de livre que l'on se fera un plaisir d'ouvrir régulièrement avec gourmandise et qui nous donne des pistes, des désirs de films pour de longues années.

L'horreur, l'horreur, Fay Wray, l'immortelle.

24/01/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)

Le chasseur au bord du fleuve

Comme l'a écrit récemment Buster de Balloonatic, publiant le texte de Marguerite Duras sur Night of the hunter (La nuit du chasseur - 1955) de Charles Laughton, « Tout a déjà été dit sur ce film unique à tout point de vue. ». Film particulier s'il en fût, film culte si l'on veut, il me semble intéressant de revenir sur cette idée d'unicité même àprès la découverte d'un autre diamant noir, House by the river, tourné en 1949 par Fritz Lang.

Bénéficiant désormais d'une très belle édition DVD, ce dernier film complète l'une des plus belles filmographies qui soit. L'histoire de House by the river, film négligé, film oublié, quasi perdu puis retrouvé, est désormais connue. Produit par Herbert J. Yates au sein du petit studio Republic, le film bénéficia des conjonctions favorables qui ont fait le charme et la grandeur du système hollywoodien de la grande époque, avant d'en subir les inconvénients. Spécialisé dans la série B et le sérial, Republic pictures, sous la houlette de Yates, s'est offert à l'occasion le Johnny Guitar (1954) de Nicolas Ray, le Macbeth (1950) d'Orson Welles et a permit à John Ford de monter The quiet man (L'homme tranquille – 1952). Yates était néanmoins un producteur classique, n'hésitant pas à imposer sa maîtresse Vera Ralston, à serrer les budgets de ses « danseuses » et à intervenir chaque fois qu'il le jugeait nécessaire. Si c'est lui qui alla chercher Lang traversant alors une période difficile de sa carrière pour mettre en scène House by the river, c'est aussi lui qui resta comme une poule devant un couteau devant le résultat final. Pas de vedette, budget modeste, sombre beauté d'une sombre histoire. La sortie du film fût discrète et l'échec public complet. Lang passa à autre chose comme Rancho Notorious avec Marlène Dietrich et le film tomba dans l'oubli jusqu'aux efforts de Jean-Pierre Rissient qui récupéra une copie 16 mm et de Patrick Brion qui le diffusa au Cinéma de minuit en 1979. Messieurs, merci.

Film noir d'époque (le début du XXe siècle), film de meurtre et d'érotisme, de folie et de culpabilité, c'est par là que l'on rejoindra le film de Charles Laughton. House by the river suit le terrible chemin de Stephen Byrne, écrivain qui n'écrit rien de bon, meurtrier par hasard puis machinateur diabolique quand il implique son frère dans son crime, lui transfère sa culpabilité et s'accomplit comme artiste en couchant sur papier le récit de sa propre aventure. C'est une intrigue parfaite pour Lang qui lui permet de déployer une mise en scène ciselée baignée dans la lumière expressionniste d'Edward J. Cronjager qui avait œuvré dans un style différent avec Lang dix ans avant sur Western Union. Cette lumière qui fait du décor le reflet de l'intériorité du héros taille de gros blocs d'ombres, laisse filtrer de minces faisceaux blancs, fait jouer les éclats brillants sur le fleuve coulant devant la demeure de Byrne et sur le dos du poisson – destin qui jaillit des flots. Le film est traversé de visions éclatantes, de mouvements secs et précis définissants des plans parfaitement limpides. Rarement tuyau d'évacuation aura porté une telle charge érotique. Lang offre des moments beaux à pleurer comme quand il exprime le désir de Byrne, au pied de l'escalier que descend sa servante, scène reprise à l'identique un peu plus tard avec la femme de l'écrivain que celui-ci prend pour le fantôme de celle qu'il a tué. Et la beauté de cette mise en scène, c'est qu'elle ne cherche pas à être belle, mais d'abord à être précise et qu'elle fait appel tant à intelligence qu'à l'imagination, capable aussi de frôler l'aile du fantastique.

C'est dans ce travail du plus beau cinéma que l'ont peut rapprocher Laughton et Lang. Un travail où chaque plan, chaque mouvement est pensé et pesé. C'est sur les motifs et l'imaginaire que l'on peut rapprocher House by the river et Night of the hunter, films frères. Motifs. Motifs de la dérive, association poétique des herbes flottantes et de la chevelure blonde d'Emily, la servante, qui s'échappe du sac dans lequel on a confié son cadavre au courant du fleuve. Une association tout aussi fameuse que celle des herbes flottantes et de la chevelure de Willa Harper, épouse doublement malheureuse, dans la voiture immergée où elle repose après son assassinat. Visions inoubliables. C'est le poisson qui saute chez Lang, témoin du mal à l'œuvre. C'est la grenouille chez Laughton qui regarde passer les enfants à la dérive sur la rivière. La même nature comme témoin. La rivière, le fleuve qui coule devant chez l'écrivain, devant la maison de Rachel Cooper, la vieille dame qui recueille les enfants perdus. Mouvement régulier de l'eau qui rythme les films. Dérive des hommes, lente descente de Byrne dans le crime, marche déterminée du pasteur Powell consumé par le mal. Tous les deux s'enfoncent moralement et on les verra tous les deux s'enliser dans les rivages boueux. Byrne tentant de récupérer le sac contenant le corps de son délit revenu l'accuser. Powell tentant d'attraper les enfants et la poupée précieuse. Cris bestiaux de ces deux hommes. Regards éperdus, résurgence de leur animalité. Dérive vers le fantastique, l'ogre des contes, le loup-garou, le vampire.

Lang renoue avec les films noirs de cette période avec ses manières symboliques, l'expressionnisme de sa période allemande, lui qui a contribué à son invention, avec les Mabuse et les M. Laughton, lui, donne comme consigne à son chef opérateur Stanley Cortez, qui travailla avec Lang sur Secret beyond the door (Le secret derrière la porte – 1948), de s'inspirer de cette école allemande des années 20. Il fait ainsi de son film une sombre étoile filante et solitaire dans le ciel des années 50 américaines et technicolorisées.

Il ne s'agit pas, évidemment, de peser l'un ou l'autre au trébuchet de l'originalité. Simplement souligner la proximité des visions, de conceptions de l'art cinématographique proches, de deux réalisateurs à part, passionnés des mêmes théories, de mêmes esthétiques, travaillant des formes proches. On peut aussi leur rapprocher avec bonheur un autre cinéaste épris lui aussi des figures du mal, de la culpabilité, moraliste hanté par l'enfance et les affres de la création, virtuose du langage propre au cinéma, de la lutte entre l'ombre et la lumière sur l'écran comme dans les cœurs ou les mains. Alfred Hitchcock.

L'article de Marguerite Duras (Cahiers du Cinéma n°312/313, "Les yeux verts", juin 1980) partie 1 et partie 2 sur Balloonatic.

23/04/2011 | Lien permanent | Commentaires (9)

Les salisseurs de mémoire en couleurs

J'ai voulu profiter des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie pour donner à ma fille une première approche de ce que fut la seconde guerre mondiale. L'occasion était belle, il y a pléthore de documentaires et je n'allait pas la traumatiser si jeune avec le film de Steven Spielberg. Nous nous sommes donc installés en famille le 6 juin (non, pas à l'aube) devant 6 juin 44, la Lumière de l’aube de Jean-Christophe Rosé sur France 2. Mauvaise pioche ! Ce film est une horreur à plusieurs niveaux. La première et la pire pour moi est qu'il est composé d'images d'archives colorisées. Je vais sans doute me répéter par rapport à mon coup de gueule sur Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle en 2009. Mais quand je lis les critiques enthousiastes et des phrases comme « la colorisation des images renforce encore la tension » (Le Nouvel Observateur), j'ai les poils du dos qui se hérissent et je ne cesserais de dénoncer un procédé aussi hideux esthétiquement que malhonnête moralement.

De quoi de la colorisation ?!

Il faut donc rappeler ici que si le noir et blanc est lié à la technologie de l’époque, il en est aussi la marque et fait partie intrinsèque du document filmé. Il faut rappeler que les opérateurs étaient rompus à l'utilisation de ces couleurs et les travaillaient en conséquence. Peut être même que certaines aimaient cela. Il faut aussi rappeler que la couleur existait et que certains réalisateurs ont tourné, John Ford et Georges Stevens par exemple, en couleurs sur divers théâtres d'opération. Ces couleurs, rappelons-le, sont très différentes de nature (ce sont des pellicules Kodachrome ou Agfacolor) de celles d'une colorisation numérique. Il suffit de regarder The battle of Midway de Ford, tourné en 1942, pour s'en convaincre. Dans 6 juin 44, la Lumière de l’aube, le réalisateur insère quelques unes de ces images d'origine et elles jurent par leur beauté et leur fraîcheur avec le coloriage pitoyable de 2014. Pitoyable oui, car il faut rappeler encore que ces couleurs numériques sont laides. Les visages sont tous cireux, les rouges et bleus vifs sont ternes, les plans d'ensemble bavent. Il faut rappeler que, par principe, on ne connaît pas les couleurs d'origine (et oui, c'est du noir et blanc) et qu'il y a donc interprétation. Que penser de l'éthique de ceux qui mettent du rouge ou du vert là où il y avait peut être du bleu ou de l'orange ? Il ne s'agit pour moi, ni plus, ni moins, que de la dénaturation de documents historiques pour les motifs commerciaux que l'on sait. Exception amusante, l'extrait de La bataille du rail (1944) de René Clément, fiction, est conservée en noir et blanc. Le pire arrive à la fin, quand le commentaire en guise de conclusion parle de la colorisation en disant que ce n'est pas bien grave. Alors pourquoi l'avoir fait ? Bien sûr que c'est grave ! Au prétexte que de mettre l'Histoire au goût du jour ? Il se trouve que le goût du jour est un goût de chiotte.

Les autres aspects du film ne valaient guère mieux. Musique inutilement dramatique tartinée au kilomètre, commentaire terriblement mélodramatique dit par Samuel le Bihan qui faisait de la peine quand il prononçait les mots anglais. Gros effets. La structure éclatée ne rendait pas très clairement les événements d'une histoire complexe et il a fallu expliquer bien des choses à ma fille. Et puis quelques erreurs factuelles (Pas entendu parler des français de Kieffer).

Avec ça j'ai enchaîné avec Les Survivants d’Omaha Beach de Richard Dale. On retrouvait les mêmes images d'archives, cette fois en noir et blanc respecté. Les témoignages des témoins étaient sobres et émouvants. Hélas, le film verse dans l'abominable docu-fiction. Les scènes de fiction ont beaucoup trop vu le film de Spielberg et sont atroces. Cerise sur le gâteau, il y a d'affreux effets dans le style jeu vidéo avec des mouvements avant depuis les barges de débarquement jusque dans les canons de mitrailleuses allemandes. Obscène pour utiliser un mot de poids.

De rage, le lendemain, j'ai montré à ma fille The longest day (1962), le film orchestré par Darryl F. Zanuck. Malgré ses limites, quelques fantaisies et quelques longueurs, c'est un film qui faisait le choix du noir et blanc pour mieux insérer des archives. Un film qui respectait les langues des différents protagonistes. Un film qui avait le mérite de bien poser les choses avec cette clarté propre à un certain cinéma américain. J'ai revu John Wayne balancer sa tasse de café dans la salle des parachutes et je me suis calmé.

12/06/2014 | Lien permanent | Commentaires (5)

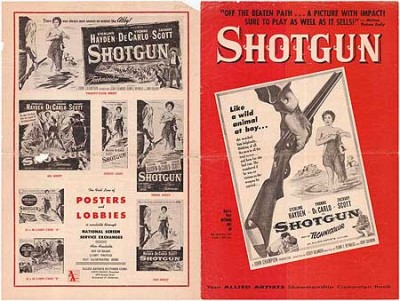

Shotgun

Shotgun (Amour, fleur sauvage) est un western de série signé Lesley Selander en 1955 et un candidat sérieux à la palme de la traduction française la plus grotesque de son titre. Le shotgun, c'est le fusil à double canon qui fait du dégât. C'est l'arme avec laquelle le méchant de l'histoire vient se venger des deux marshalls qui l'on collé au trou pour six ans. Classique. Il abat le plus vieux traîtreusement et le second, joué par Sterling Hayden, le grand Sterling Hayden, le Sterling Hayden de Johnny Guitar (1954), n'a de cesse de le venger. Il enfile donc deux shotguns de part et d'autre de son cheval et se met sur la piste des truands. Voilà du western classique à la trame éprouvée, un de ces westerns produits à la chaîne dans les années 50 qui annoncent le basculement du genre vers la télévision. Lesley Selander est un artisan représentatif, signant des dizaines de titres entre 1936 et 1968, passant au petit écran à la fin des années 50 pour les séries Lassie et Laramie. Du travail sans génie mais carré, parfois inspiré comme ici, dans un plan où un cavalier passe une rivière dans laquelle joue le reflet du soleil.

Photographie : Notre cinéma.com

31/07/2010 | Lien permanent | Commentaires (6)

Corbucci à l'antique

Un cavalier qui surgit hors de la nuit

Cours vers l'aventure au galop

Son nom, il le signe à la point de l'épée,

D'un « S » qui veut dire Spartacus !

Chanteront-t'on assez la louange aux cinéastes populaires italiens et à leur imagination débridée ? La caméra ferme, ils n'ont jamais reculé aux croisements les plus baroques, élargissant sans cesse l'espace d'un cinéma ludique. Un espace où Zorro rencontre Maciste, Sartana croise Django et Samson fait équipe avec Ulysse et Hercule. Bien sûr, on objectera qu'il y a beaucoup de déchet là-dedans. On aura pas tort, nombre de ces greffes ont été rejetées, monstrueuses. Mais l'acharnement et l'absence de scrupules ont permis aux meilleurs de ces réalisateurs de créer des formes ô combien excitantes.

Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus) est ainsi confié à Sergio Corbucci en 1963 pour se glisser dans la vague de succès du Spartacus de Stanley Kubrick. Très à l'aise, Corbucci reprend tout simplement le film de Kubrick là où celui-ci l'a terminé. Spartacus a été vaincu et, au milieu des esclaves crucifiés, passe à cheval le centurion Randus. Comme c'est le héros, il compatit. Fidèle de César, il est envoyé par celui-ci pour voir ce que trafique le consul Crassus. En route, il fait naufrage, échoue sur une côté désertique, est fait prisonnier et emmené comme esclave. Comme c'est le héros, il prend conscience. Puis il est reconnu, deux fois. Un esclave, au médaillon que Randus porte autour du cou (coup classique), voit en lui le fils du gladiateur révolté, destiné à les libérer. De leur côté, les romains le reconnaissent comme l'envoyé de César et le rétablissent dans ses fonctions. Le voici donc à la cour de Crassus, écartelé entre ses deux identités. Pour résoudre le problème et débusquer le tyran, Randus devient donc un Zorro antique, centurion débonnaire le jour et vengeur masqué la nuit. Et Corbucci de puiser largement dans la mythologie du « renard » mexicain pour nourrir son peplum. Et c'est ainsi que le fils de Spartacus, car c'est bien lui, signe se exploits d'un « S » élégant tracé au glaive.

Je vous passe les détails d'une intrigue classique. Le film est superbe. Tant sur le plan du rythme que sur celui du style, ce style qui fait la différence entre un Corbucci, un Sollima, un Baldi, et les légions de faiseurs nonchalants. Ici, Corbucci a eu les moyens. Tournage en Égypte, décors et figuration imposante à l'échelle italienne, l'écran en cinémascope est bien rempli. Corbucci met en scène, comme il le fera dans ses westerns, un héros naviguant entre deux camps tout en cherchant un accomplissement personnel. Un objectif quelque peu obsessionnel, lié à une perte (La femme de Django, la voix de Silence, le père ici) et que seule la vengeance peu apaiser. Ce peplum est néanmoins bien peu sombre au regard des films à suivre, et l'on pourra s'amuser aux quelques détails sadiques qui le parsème sans que cela nuise à la tonalité positive de l'ensemble. Ce qui réjouit le plus, ce sont les images qui jouent avec la profondeur de champ comme chez Orson Welles (mais si), franchement étonnantes dans le cadre d'une production délibérément commerciale. La photographie est par ailleurs signée Enzo Barboni qui passera plus tard à la mise en scène sous le nom de E.B. Clucher et connaîtra la gloire avec les deux films de Trinita. On pourra penser qu'il a plus de classe comme chef opérateur, signant plusieurs films avec Corbucci dont Django et I crudeli, et avec Ferdinando Baldi dont Texas Addio. Il soigne les ambiances, jouant joliment avec les rouges antiques et les ocres du désert. Côté rythme, c'est Ruggero Mastroianni, un des très grand monteurs italiens (Rosi, Fellini, Visconti...) qui assemble les péripéties sans un temps mort sur une partition de Piero Picioni qui ne donne pas mal à la tête tout en respectant les canons du genre. Devant la caméra, Corbucci bénéficie de la présence du véritable dieu du peplum avec Steve Reeves dans sa dernière prestation pour le genre. Son indéniable charisme et sa non moins indéniable beauté rendent négligeable ses limites en tant qu'acteur. Il a un charme fou et cela suffit. A ses côtés, une autre icône du genre, Gianna Maria Canale dont la beauté m'inspire de grands soupirs mais pas de phrase à la hauteur. Canale qui touchait, elle aussi, à la fin de sa carrière. Je me suis alors fait la réflexion que Il figlio di Spartacus était comme le bouquet final d'un genre bientôt supplanté par le western, un adieu plein d'élégance et de fougue à tout un univers. Ceux qui vont mourir vous saluent.

Le DVD

Photographies : Stevereeves.com et Jacques' movie stills

31/08/2008 | Lien permanent | Commentaires (9)

La malédiction des pestiférés

Semaine Barbara Steele

5 tombe per un medium (Le cimetière des morts-vivants) - Un film de Massimo Pupillo (1965)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Il est un principe que l'on peut tenir pour acquit, qu'un film fantastique bénéficiant de la présence de Barbara Steele est à voir et que de surcroît, si la belle y prend un bain, il en devient indispensable.

C'est la cas de 5 tombe per un medium, petite perle du gothique all'italiana mise en scène par le peu connu Massimo Pupillo en 1965 et opportunément ajouté à la belle collection des édition Artus Films. Barbara Steele est à l'écran une créature fantastique faite femme, si belle et si étrange. Actrice virtuose à susciter la peur comme à l'exprimer, à soulever d'un geste décidé le fragile rideau des choses matérielles pour nous faire pénétrer des mondes nouveaux et délicieusement inquiétants. Elle incarne tour à tour les dangers mortels venus de l'au-delà et les victimes jetées aux rivages de la folie. Elle a cette bouche sensuelle aux lèvres mates, ces yeux vert sombre qui rendent si bien en noir et blanc, yeux grands ouvertes sur l'indicible ou à demi-fermés, dissimulé sous ses longs cils mystérieux. Son visage ovale, souvent pâle, celui de la sorcière de Mario Bava, est à la fois harmonieux et troublant. Sa beauté féline est atypique et ne correspond à aucun canon classique, ni moderne d'ailleurs. Elle est unique. Son corps, fin et souple, sportif et sensuel, est celui de ces jeunes femmes d'action et de légèreté des années 60, Diana Rigg, Catherine Spaak, Giovanna Ralli, Martine Beswick, les belles années ! Barabara Steele est à l'aise au volant de ces petits bolides de l'époque comme dans les déambulations nocturnes en faisant voler ses longues chemises de nuit diaphanes dans les couloirs d'antiques châteaux. Elle manie avec une égale humeur la cravache et la caresse. Mutine et câline, maudissante, horrifiée, amoureuse, griffante, musicale, elle est Barbara Steele, vif argent entre deux mondes.

Barbara Steele n'a pas le premier rôle dans 5 tombe per un medium, mais sa Cléo Hauff éclipse le fade couple principal, sa fille Corinne jouée par Mirella Maravidi, et Albert Kovac, un clerc de notaire (quelle idée pour un héros) joué par Walter Brandi. Le scénario de Romano Migliorini et Roberto Natale prétend abusivement s'inspirer d'Allan Edgar Poe qui faisait référence suite aux succès des films de Roger Corman, mais ce n'est pas bien grave. L'histoire se base sur des éléments classiques avec vaste demeure maudite, héritage trouble, décès suspect, et quelques meurtres aussi mystérieux qu’atroces, soignés par une mise en scène qui va aussi loin qu'il était alors possible, c'est à dire pas trop. Notre clerc vient donc régler la succession du docteur Hauff, un passionné d'occultisme. Il tombe amoureux de sa fille Corinne et découvre le double visage de sa veuve Cléo (dualité classique chez Barbara Steele, maîtresse en la matière). Tandis qu'autour d'eux disparaissent violemment les témoins du décès, Kovac découvre l'intérêt du docteur pour d'anciens événements liés à une épidémie de peste noire. C'est la grande trouvaille du film qui donne tout son poids d'horreur à la malédiction locale et permet au film d’entretenir une atmosphère d'angoisse encore palpable, pour peu que l'on accepte de jouer le jeu et de baisser les lumières.

La réalisation entretient la tension en jouant sur le mystère et la durée, refusant jusqu'au final très réussi de trancher entre une explication rationnelle et le pur fantastique. Pupillo soigne ses ambiances, aidé par l'impressionnant décor gothique (Le superbe Castello Chigi de Castel Fusano du côté de Rome, ils savaient choisir leurs châteaux), la photographie inspirée en noir et blanc de Carlo Di Palma et la belle musique de Aldo Piga qui passe du style hammerien de James Bernard à des accents électroniques façon Forbidden planet (Planète interdite -1956) quand s'avance une force mystérieuse. Pupillo alterne des plans larges jouant sur le hors-champs empli de sons inquiétants (grincements, horloges), et de brusques accélérations avec une caméra portée. C'est classique mais efficace, surtout parce que le film ne joue jamais le second degré (comme trop souvent aujourd'hui) mais veut croire au fantastique. Jolies atmosphères de nuit et de pluie d'orage, de tombes s'ouvrant dans un crissement de pierre, de collections de mains momifiées qui semblent sur le point de s'animer. Le film est pimenté d'un érotisme léger mais agréable (Barbara au bain, Barbara mordillée dans le cou) et de maquillages crédibles en noir et blanc pour illustrer les ravages de la peste. Si avec tout cela l'amateur de frissons à l'ancienne ne trouve pas son bonheur, gare à la charrette des damnés.

A lire chez le Bon Dr Orlof

Sur Sueurs Froides

Le site de l'éditeur

Photographies DR.

04/02/2014 | Lien permanent