« 2020-01 | Page d'accueil

| 2020-03 »

27/02/2020

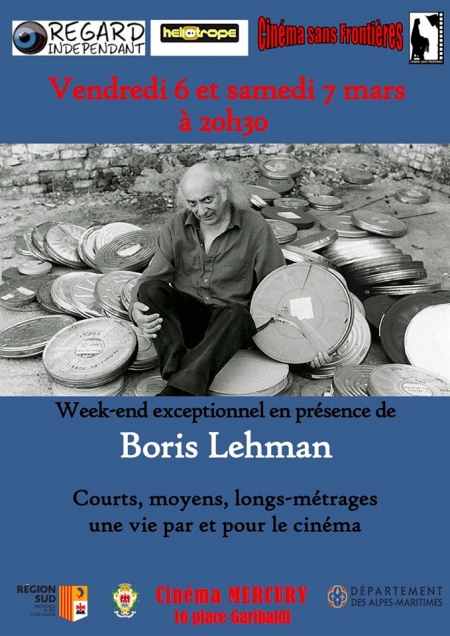

Boris Lehman à Nice

Choses qui me rattachent aux êtres, un film de Boris Lehman / Belgique / 2010 / 15 minutes / 16 mm

Funérailles (de l’art de mourir), un film de Boris Lehman / Belgique / 2016 / 97 minutes / 16 mm

Les associations Cinéma Sans Frontières, Héliotrope et Regard Indépendant recevront le cinéaste belge Boris Lehman pour deux séances exceptionnelles les vendredi 6 et samedi 7 mars, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi à Nice). Voici un texte de présentation de la seconde soirée avec deux films, dont son tout dernier. Je serais de la partie pour l'occasion.

"Le sac de Lucia. Le train de Jean."... Boris Lehman nous présente une collection d'objets dont le point commun est d'avoir appartenu à d'autres que lui, ses amis pour la plupart, sa famille, mais aussi « le parapluie d'une inconnue » et « la pomme de personne ». Ils sont à d'autres mais il en est devenu le détenteur, gardien, héritier, protecteur, conservateur comme dans un musée. Nous ne saurons pas comment ces objets sont arrivés à faire partie de sa vie, même s'il y a quelques indices, ce qui compte c'est le lien que chacun d'entre eux tisse avec une personne qui a fait partie de cette vie. Ce lien est suggéré par la manière à la fois simple et intense avec laquelle Boris Lehman nous présente chaque objet. Par la manière familière dont il les manipule, dont il nous en parle. Les mots décrivent, le ton de la voix donne l'émotion. Casquette, boite à couture, table... Choses qui me rattachent aux êtres est un court métrage de 2010, un inventaire comme un bilan, à la Prévert c'est inévitable, mais sans le raton laveur. C'est aussi très proche du travail d'Alain Biet qui a dessiné inlassablement les objets de son quotidien, de sa famille, pour les faire défiler comme à la parade dans Grands canons (2018). Plus qu'un possesseur, Boris Lehman est devenu le possédé de ces objets à travers le lien affectif qu'ils renferment avec les autres. « Je suis la somme de tout ce que les autres m’ont donné ». Ces objets inanimés ont bien « une âme qui s’attache à notre âme » car elle est celle de ceux que nous aimons.

Dans La dernière (s)cène (1995), un autre court métrage, Boris Lehman nous disait, bien dans les yeux, face caméra, « Je vais mourir, n’est-ce pas ? ». Vingt ans plus tard, Funérailles (de l’art de mourir) (2016), est une réflexion sur l'organisation ce dernier pas définitif. Le metteur en scène belge le présente comme son dernier film, œuvre testamentaire, essai aux deux sens du terme sur la meilleure manière de dire adieu au monde. Si la vie est un voyage, le cinéaste se présente au moment du retour, comme Ulysse après ses aventures, échoué sur le rivage, reconnu seulement par son chien. Boris Lehman s'éloigne paisiblement en compagnie de sa chienne Cannelle. J'ai pensé à Umberto D. (1952) de Vittorio De Sica, je pense toujours à Umberto D. quand un vieil homme s'éloigne avec son chien. Comment partir ? (Brel chantait : « mais où aller ? »). Les différents essais de Boris Lehman sont parfois graves, parfois funèbres comme on pouvait-s’y attendre, mais aussi drôles lors de la visite aux pompes funèbres, quand l'employé joué par Jean-Philippe Altenlow propose différents modèles de cercueil et que le cinéaste s’allonge dans un modèle de luxe pour voir s'il est confortable. Drôle aussi l'inscription « Ni fleurs, ni couronnes, ni rabbin » sur la voiture corbillard qui mène le cortège coloré de vif des amis, fanfare en tête, pour une inhumation à Waterloo, morne plaine, « champ de bataille devenu champ de patates ». Drôle encore la lecture par Laurent d'Ursel de l'hommage savoureux rédigé par Boris Lehman qui ne laisse rien au hasard. La gravité viendra de la lecture du Kaddish, la prière pour les défunts dans la religion juive, avec l'émouvante scène du lavage du corps. Le cinéaste s'y prête avec le même courage que lors de l'essai du cercueil, comme quand il se fait enterrer dans une fosse au fond de son jardin, autant de variations qui exposent son corps et le mettent en jeu à l'écran. Gravité enfin quand Boris Lehman nous lit un testament rédigé trente ans plus tôt et où l'émotion est grande à le voir retarder l’inéluctable moment de l'adieu et du dernier plan.

A l'heure du départ, qu'est-ce qu'une vie ? Et qu'est-ce qu'une vie de cinéaste dont la vie a constitué la matière de ses films ? Que doit-il rester ? Que faut-il transmettre ? Boris Lehman envisage de faire place nette. Les objets qui l'entourent sont destinés aux flammes et à la disparition. Pour l’œuvre, Franz Kafka est convoqué à travers un extrait de sa lettre à Max Brod, écrite en 1921, où il enjoint à son ami de tout brûler, quelques livres mis à part. Boris Lehman organise alors un bûcher des ouvrages de l'écrivain (où l'on distingue quand même un Pierre Pelot de la collection Anticipation). Plus tard, juché sur un bunker de la seconde guerre mondiale en bord de mer, le cinéaste détruira les bobines de ses films. Sur l'une des boites, on lit le titre : « Babel », ensemble commencé en 1983 dont Funérailles (de l’art de mourir) est l'ultime épisode. Bien que ce ne soit jamais dit, le film évoque avec force la destruction des juifs d'Europe par les nazis, traumatisme fondamental où il était question de faire disparaître un peuple et une culture par le feu. Ce sont ces images des livres au bûcher, les vêtements en flammes qui composent une silhouette humaine, du Bunker, les sons d'avions de chasse. Le désir de ne rien laisser derrière s'oppose à la matière du film, à son existence même, comme ces photographies de Boris Lehman (qui se voit alors comme un fantôme) prises par son ami Evgen Bavkar. Ces scènes de destruction, parfois cocasses comme la tentative de détruire une plante grimpante devant sa maison, sont contrebalancées par la présence de nombreux enfants, sur la plage, en marge du cortège funèbre, ils sont l'avenir, la vie qui se renouvelle et l'espoir d'une transmission. Il faut portant se résoudre à terminer le film et à saluer une dernière fois ceux que l'on regarde depuis tant d’années depuis l'écran. Laisser son image s'effacer et les bobines, les films, l’œuvre, derrière, rester un moment encore.

A lire sur Débordements sous la plume de Benjamin Hameury

Photographies © Boris Lehman

10:42 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris lehman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/02/2020

Bruxelles, la nuit

Ghost Tropic (2019) de Bas Devos

Dans le cadre du festival annuel de l'association Cinéma Sans Frontières, j'aurais le plaisir de présenter le film de Bas Devos ce mercredi 12 février à 20h00 au cinéma Mercury.

L'aventure est au bout de la ligne. Une ligne de métro qui traverse l’agglomération bruxelloise et qu'emprunte Khadija, l'héroïne du nouveau film de Bas Devos, Ghost Tropic. Une héroïne du quotidien, car Khadija travaille dans une société de nettoyage pour les entreprises. C'est aussi une femme d'une cinquantaine d'année, musulmane qui porte voile mais d'une façon très naturelle. C'est aussi une bonne nature. La première scène la montre avec l'équipe de nettoyage, partageant un moment joyeux, où elle est prise d'un irrépressible fou rire. Plus tard nous en apprendront plus sur elle, qu'elle est veuve, vit avec sa fille adolescente et qu'elle a un grand fils qui a quitté le foyer. Nous apprendrons d'autres choses encore car Ghost Tropic est un portrait, un « instantané » comme le décrit le réalisateur, une façon de pénétrer en douceur dans l'intimité et l'intériorité d'une personne d'apparence banale, de ces personnes invisibles que nous côtoyons tous les jours sans y faire attention. Comme nous ne croisons que rarement les personnes qui s'occupent de nettoyer le monde dans le quel nous vivons.

Avec la petite équipe, Khadija termine tard et, ce soir là, s'endort dans la rame qui doit la ramener chez elle. Du coup elle se retrouve à l'autre bout de la ville à point d'heure et va devoir trouver le moyen de rentrer après le dernier métro. Commence alors une micro odyssée, ponctuée d’événements qui en temps ordinaire ne prêteraient pas à conséquence mais qui, passé minuit, deviennent autant de défis à relever. On se rappelle de la mécanique implacable qui faisait de la nuit du héros de Martin Scorsese dans After Hours (1985) un vrai cauchemar. Le parcours de Khadija tient plus des déambulations des personnages des premiers films de Wim Wenders, et la mise en scène comme le propos de Bas Devos nous ramènent à la Chantal Ackerman de Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975). Quand même, c'est la nuit et il va falloir rentrer. Pour notre personnage, il va s'agir de trouver un distributeur pour récupérer de l'argent, tenter de prendre un bus de nuit, se réchauffer par cette nuit glaciale d'hiver en cherchant une station service encore ouverte dans un univers urbain entre hostilité et indifférence. Mais pas si désert qu'il le semble de premier abord. Le parcours de Khadija se ponctue de rencontres, autant d'îlots d'humanité qui mettent à l'épreuve sa bonté naturelle. Un vigile compréhensif, une caissière de station service accueillante et serviable, un jeune squatter, un voisin soupçonneux (pardon, vigilant), un ambulancier hésitant, deux policiers peu motivés, du personnel hospitalier de garde. Et puis un sans abri allongé dans le froid qui va susciter chez Khadija compassion et tentative pour le sauver. Et enfin il y aura sa fille, le hasard faisant bien les choses et permettant de passer du général au personnel, à relancer les enjeux de ce « road movie » sans presque de voitures et à affiner le portrait de cette femme.

A travers ce récit minimal et délicat, Bas Devos fait aussi le portrait d'une ville, Bruxelles, bien loin du centre et des quartiers chargés d'histoire. Béton, asphalte, tours de verre, ensemble urbain comme il y a tant, cette ville prend parfois l'allure d'une cité du futur comme l'Aphaville de Jean-Luc Godard construite sur le Paris moderne de 1965. A côté des sentiments de froid et d'hostilité, créés par le décor, se dégage une curieuse poésie véhiculée par la photographie de Grimm Vandekerckhove qui utilise une pellicule argentique 16mm. Le grain et la lumière très travaillée vont chercher la beauté de cet univers déprimant. Et comme en écho revient périodiquement l'idée d'un autre monde rêvé, la partie tropicale du titre. Des chants d'oiseaux exotiques se font entendre à plusieurs reprise, une affiche avec palmiers et mer bleu pacifique enjoint de se perdre, "get lost". Le rêve et l'humanité sont les deux ressorts qui s'opposent à ce monde inhumain destiné à des fantômes, la partie « ghost » du titre. Cette poésie nocturne et cet appel au rêve ouvrent à une réflexion politique. Travailleurs de la nuit, nombreuses personnes d'origine étrangère (l'ambulancier, le vigile, Khadija et certains de ses collègues), services publics toujours sur la brèche, chacun assure une fonction, un infime rouage dans la grande machinerie urbaine. Ils sont pourtant les invisibles, des ombres comme les passagers du bus qui ne partira pas. Devos nous fait voir d'un œil neuf ce que l'on ne remarque pas au quotidien. Sans jamais rien appuyer, porté par la performance de sa remarquable actrice principale, Saadia Bentaïeb (comédienne de théâtre qui a débuté au cinéma en factrice pour Yves Caumont dans Cache-cache (2005), revue chez Roman Polanski, Bertrand Bonello ou Robin Campillo), réalise une œuvre complexe qui incite à la réflexion, d'une grande rigueur dans la mise en scène. Devos impose un tempo maîtrisé qui prend le temps de donner le temps, de voir la lumière baisser dans un salon, de s'assoupir dans un wagon, de prendre un thé, de rêver à un soleil tropical au cœur de la nuit bruxelloise.

Photographie DR

09:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bas devos, cinéma sans frontières | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2020

John Wayne, l'homme et l'oeuvre

John Wayne, l'Amérique à tout prix (2019), un film de Jean-Baptiste Pérétié

Le récent documentaire de Jean-Baptiste Pérétié consacré à John Wayne, diffusé sur ARTE il y a peu, m'a pas mal agacé. Il me semble symptomatique d'une tendance de plus en plus lourde qui consiste à exposer les zones d'ombres de tel ou telle pour lire leur travail à travers une grille contemporaine de valeurs, morales, politiques, éthique ou ce que l'on voudra. Partant de là, il s'agit de lier l'homme et l’œuvre (pouf, pouf) d'une manière si étroite qu'elle conduit à disqualifier la seconde et donne prise à des actions de censure de plus en plus agressives et radicales comme les déprogrammations ou les retraits en librairie. En attendant quoi ? Un bon autodafé des familles ?

Je pense qu'il est toujours intéressant de connaître la vie des créateurs et de voir comment elle peut éclairer certains aspects de leur œuvre. Il ne s'agit pas de s'aveugler. Mais je crois aussi qu'il faut être très prudent et très rigoureux dans la façon dont cette articulation est faite. Et surtout il ne faut pas en faire l'alpha et l’oméga de l'analyse. J'y vois plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui du contexte. Je ne suis pas historien, mais il me semble que si l'on ne prend pas en compte la complexité d'une situation historique, il est délicat d'en tirer des conclusions définitives sur les actions d'une personne. Il y a ensuite la tentation d'instrumentaliser le passé pour mener des combats actuels, quand bien même ceux-ci seraient légitimes, ce qui conduit trop souvent à tordre le bras aux faits.

Ce qui me gène peut être le plus, c'est la place que l'on réserve au spectateur, souvent mis de côté et dont l'intelligence comme le libre arbitre sont niés. Quand le spectateur c'est moi, il est naturel que ça m'agace. Je crois absolument que ce qui se joue entre la création et celui qui la reçoit est plus important que les intentions de son créateur. Non qu'il faille les ignorer, c'est important, mais pas indispensable. On sait depuis Frankenstein que la créature finit toujours par s'échapper. Il est donc possible de voir et aimer (ou pas) un film sans rien connaître de son auteur, de son sexe, de sa nationalité, de sa religion ou de la couleur de sa peau. On le passe alors au filtre de sa propre expérience, de sa sensibilité ou de son sens de la poésie, et c'est bien comme ça. Que John Ford ait été catholique, Loïs Weber une femme, ou que Steven Spielberg soit juif n'est jamais entré en compte dans l'admiration que je voue à leurs films (même si je peux en percevoir les signes). Je déteste ceux de Michael Haneke sans rien savoir de lui, sinon qu'il est autrichien, et c'est peut être une personne charmante.

La personne, parlons-en. Ce genre d'approche par catégorie qui voudrait nous faire entrer dans des cases me semble impuissante à rendre compte de la complexité d'un être humain. Nul n'est parfait, plus ou moins selon le cas, mais c'est comme ça. Nous sommes pétris de défauts et de contradictions qui peuvent, en matière d'art, se révéler un moteur majeur de la créativité. Pour un acteur, au cinéma en particulier, la façon dont un réalisateur peut jouer de ces éléments est fascinante.

Pour en revenir à John Wayne, c'est Jean-Luc Godard qui écrivait : « Comment puis-je haïr John Wayne (...) qui soutient Goldwater et l'aimer tendrement quand il prend brusquement Nathalie Wood dans ses bras dans l'avant-dernière bobine de La Prisonnière du désert ? »*. Tout ce qui est important chez John Wayne acteur est là, tout ce qui est à retenir et qui restera. Et c'est tout ce qui manque au documentaire de Jean-Baptiste Pérétié, la contradiction entre les positions de l'homme Marion Michael Morrison et les rôles majeurs de l'acteur John Wayne, et comment cette contradiction a été utilisée par les grands metteurs en scène qui l'ont dirigé. Le documentaire reste un procès à charge sur des faits quand même bien connus : John Wayne n'a pas participé à la seconde guerre mondiale, John Wayne était conservateur voire réactionnaire, John Wayne était un anticommuniste actif et s'est engagé en faveur de l'intervention américaine au Vietnam. Oui, le Duke a été tout cela, mais nombre de choses sont omises qui auraient permis de nuancer ou de mieux comprendre ces faits. De dédramatiser aussi car leur importance est toute relative. En tant qu'acteur, son opinion n'engageait que lui, même s'il a pu penser le contraire. Quel était le poids de son engagement public à l'époque et quel est son intérêt aujourd'hui ? Jean-Baptiste Pérétié aurait pu (se) poser la question. Son film y répond en partie dans sa structure : une minute sur les grandes compositions de la période 1945-1952 signés John Ford, Howard Hawks ou Edward Ludwig, et de longs passages sur Big Jim McLain (1952), médiocre polar anti-rouges de Ludwig pourtant, et bien entendu The Green Berets (Les Bérets verts, 1968) qu'il réalise lui-même. Si le premier est une bonne pièce à conviction, il faut rappeler qu'il a été un échec public autant que critique et qu'il n'est pas sorti en France, sinon en province sous le titre Marijuana avec un doublage allemand transformant les vilains communistes en trafiquants de drogue. C'est dire combien il était plus important que Red River (La Rivière rouge, 1948) de Hawks ou The Quiet Man (L'Homme tranquille, 1952) de Ford.

Debout, les damnés de la terre...

Reprenons les choses dans l'ordre. Pour ce qui est de la seconde guerre mondiale, Wayne ne s'est pas engagé, il a tergiversé (ce dont le documentaire rend compte) en partie pour préserver sa carrière naissante qui venait de décoller après plus de dix ans de difficultés. Ça se discute, d'autres n'ont pas hésité. Mais plusieurs choses ne sont pas dites. La première c'est que Wayne en 1941 avait déjà 34 ans et surtout quatre enfants en bas âge, ce qui ne faisait pas de lui un candidat idéal. Il a été d'abord réformé 3-A pour raisons de support familial. L'autre c'est que Herbert J. Yates, le patron des studios Republic qui avait Wayne sous contrat, ne voulait pas voir son unique grande star masculine partir. Yates le menaça d'un procès et fit jouer de son influence pour entraver les démarches de Wayne. De la même façon la MGM fit le forcing pour faire revenir Clark Gable après avoir appris qu'une balle avait traversé la botte de l’acteur lors d'une de ses missions de combat. Ford, que Wayne avait sollicité, n'eut pas non plus le geste décisif. S'il reprocha à l'acteur ses atermoiements, il lui donna pourtant avec The Wings Of Eagles (L'Aigle vole au soleil, 1957), le très beau rôle d'un aviateur (le réel Frank « Spig » Wead) empêché de prendre part aux combats suite à un accident l'ayant paralysé et qui doit trouver d'autres façons de participer à l'effort de guerre. Voilà une articulation qui aurait été intéressante à explorer.

Sur le chapitre du Maccarthysme, il aurait été bien de rappeler le contexte de guerre froide et d'une paranoïa qui ne reposait pas que sur du fantasme. Ce genre de situation ne révèle pas le meilleur de l'être humain. Mais il aurait été bien d'étudier les rapports de Wayne avec ceux qu'il combattait à Hollywood. Par exemple, son rôle dans Three Faces West (Les Déracinés, 1940) de Bernard Vorhaus où il joue un syndicaliste paysan (mais si !) accueillant des réfugiés de l'Allemagne nazie. Le scénario était signé de Samuel Ornitz, qui sera de la tristement célèbre liste des « dix de Hollywood ». Vorhaus fera partie des « blacklistés » comme le réalisateur Edward Dmytryk et le scénariste Ben Barzman avec lesquels Wayne fera Back to Bataan (Retour aux Philippines) en 1945. Bon c'était avant McCarthy et Wayne n'a jamais caché son manque de sympathie pour Dmytryk, mais il y a son amitié avec Kirk Douglas, démocrate convaincu, qui produira en 1960 Spartacus, confié à Stanley Kubrick et écrit par Dalton Trumbo, autre membre de la liste noire qui revient à la lumière avec ce film. Plus tard encore, Wayne produit et joue dans The Cow-boys (1972), un des films les plus intéressants de sa fin de carrière, confié à Mark Rydell, où il partage l'écran avec Bruce Dern, Roscoe Lee Browe et Sarah Cunningham. Rydell est un progressiste, Dern plutôt hippie, Browne un acteur noir engagé dans la défense des droits civiques et Cunningham une ancienne proche du parti communiste et autre victime de la liste noire. Elle joue pourtant la femme du personnage de Wayne et leurs scènes ont beaucoup de chaleur. Je ne saurais tirer de conclusions sur ces éléments mais je pense qu'ils apportent un autre éclairage sur l'espèce de statue du commandeur réactionnaire que Wayne a lui-même alimentée.

Plus largement, sur les questions politiques, il est dommage de ne pas parler de l'évolution de Hollywood entre 1950 et 1970 et de la façon dont elle a pu impacter la manière de voir de gens comme Wayne. Il est d'une génération qui a bâtit sa carrière dans le système classique des studios. L'arrivée des années soixante correspond à une crise de ce système, à une évolution des mœurs avec les années Kennedy, et au vieillissement de cette génération qui se fait doucement mais sûrement supplanter par la suivante. J'ai remarqué que nombre de stars de l'époque comme Henry Fonda ou James Stewart, associés à des idées plutôt « à gauche » dans les années trente et quarante à travers leurs personnages emblématiques chez Ford ou Capra, expriment lors des années soixante des idées conservatrices, et une certaine incompréhension, parfois hostile, au monde en train de changer. Chez Wayne, cela va se traduire par des rôles où il se confronte à ce conflit de génération, parfois de manière manichéenne, mais parfois avec une réflexion en profondeur comme dans le film de Rydell ou True Grit (Cent dollars pour un shérif, 1969) de Henry Hathaway. Autre axe intéressant, la façon dont Ford a utilisé l'image de sa star pour des personnages complexes. Le capitaine Brittles est un homme qui refuse le combat, comme l'officier humaniste de Fort Apache (1948) s'opposant au colonel conservateur joué, autre paradoxe fordien, par Fonda. Ethan Edwards dans The Searchers (La Prisonnière du désert, 1956) est magnifique parce que c'est un raciste rigide, mais qu'il effectue un travail sur lui-même pour dépasser ces sentiments négatifs. Et cela fonctionne d'autant mieux que c'est Wayne qui l'incarne (d'où l'admiration de Godard). Dans The Man Who Shot Liberty Valance (L'Homme qui tua Liberty Valance, 1962), Tom Doniphon est l'homme de l'Ouest qui se confond avec l'image idéalisée de Wayne, fort, individualiste, conservateur... Mais il perd tout et accepte de se suicider socialement au profit de l'avocat joué par Stewart qui incarne les valeurs de la démocratie américaine, sens de la communauté, refus de la violence, liberté d'expression, éducation pour tous... C'est assez fort quand on s'y arrête un moment. Dommage que le documentaire ne le fasse pas.

Reds are coming !

Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, sur le rapport aux femmes par exemple, résumé à deux extraits qui omettent le contexte de farce, certes pas des plus légères, mais qui mériteraient une étude plus en détails où à mentionner un peu plus ses films hawksiens. Mais face à son imposante filmographie, il convient de revenir à l'indispensable ouvrage de Luc Moullet Politique des acteurs (Cahiers du Cinéma 1993) et rappeler la formule de Jean-Claude Bourret, lors de l'annonce de sa mort à la télévision française en juin 1979 : « Nous penserons que John Wayne, que le personnage John Wayne, n'avait pas que des qualités. Mais c'est justement le propre des héros ».

*Les Cahiers du cinéma de novembre 1966

Photographies Republic Pictures DR

15:43 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : john wayne, jean-baptiste pérétié | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |