« lun. 27 déc. - dim. 02 janv. | Page d'accueil

| lun. 10 janv. - dim. 16 janv. »

09/01/2011

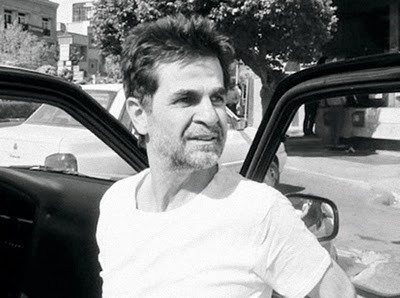

Pour Mohammad Rasoulof

Texte de présentation de la séance du dimanche 9 janvier 2011

Vous allez assister à une séance très particulière de cette série de projections de soutien aux cinéastes iraniens récemment condamnés puisqu'il s'agit de celle consacrée à Mohammad Rasoulof, réalisateur, scénariste et producteur dont nous allons vous présenter le seul film disponible en France à notre connaissance : Jazireh ahani (La vie sur l'eau.)

Quand Philippe Serve de Cinéma Sans Frontières, le grand architecte de ces journées, m'a proposé d'animer la présentation de ce film, j'ai tout de suite accepté. Je ne connaissais pas du tout Mohammad Rasoulof ni son travail et à Regard Indépendant, nous adorons montrer des films que nous ne connaissons pas de gens qui sont peu ou pas connus, de Jérémie à Lenoir à Gérard Courant en passant par Jean Rollin.

Je pense que nombre d'entre vous êtes dans mon cas aussi nous allons faire connaissance avec ce jeune réalisateur. Il est né en 1973 à Shiraz, une ville assez importante du sud ouest iranien. 6e ville du pays, elle a été brièvement capitale de la Perse au XVIe siècle. Rasoulof y fait des études de sociologie puis bifurque vers le montage qu'il étudie à l'université Sooreh de Téhéran.

De 1991 à 1999, il réalise 6 courts métrages proches du documentaire puis en 2002 un premier long Gagooman que l'on trouve sous le titre anglais the twilight, le crépuscule, mais n'est pas sortit en France à notre connaissance. Le film suivant est celui que nous allons voir et qui le révèle au niveau international. : Jazireh ahani (la vie sur l'eau) en 2005 circule dans les festivals (primé à Telluride, Karlovy Vary et Toronto). En France, il fait partie de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Il est également disponible en DVD.

Mohammad Rasoulof revient au documentaire en 2008 avec Baad-e-daboor, un moyen métrage sur un sujet très sensible : L'accès à Internet et les antennes paraboliques en Iran qui sont un enjeu entre le pouvoir et la population, le premier cherchant à contrôler ce que voit la seconde et la seconde ayant développé une véritable économie parallèle, installant du matériel non bridé avec de grands risques, comme on a pu le voir dans le film de Saman Salour : Taraneh Tanhayie Tehran (Le chant solitaire de Téhéran - 2008). C'est bien sûr un film critique sur la gestion des media par la pouvoir.

Il aide ensuite le jeune cinéaste Vahid Vakilifar en produisant le film Gesher.

En 2009 suit un nouveau long métrage, Keshtzar haye sepid dont le titre anglais est The white meadow, la prairie blanche. Le sujet du film, plutôt poétique est très intriguant puisqu'il s'agit d'un homme chargé de recueillir les larmes des habitants d'un groupe d'iles. Le film se fait dans des conditions difficiles, à la fois logistiques (lieux de tournage) et à cause de la pression de la censure qui s'inquiète de la charge critique du film et refuse les permissions de tournage, situation que Jafar Panahi a dénoncée par ailleurs.

Achevé, le film commence à circuler dans les festivals européens. Lors de la projection en sélection officielle au festival de San Sebastian, Rasoulof critique le régime. Nous sommes en plein pendant la période des élections truquées de 2009. Son intervention est particulièrement mal vue à Téhéran. On lui refuse d'aller à Berlin présenter son film et il est arrêté avec Panahi le 1er mars 2010. Ensemble, ils préparaient un film inspiré des événements politiques consécutifs aux dernières élections iraniennes. Sont également arrêtés une quinzaine de personnes dont le directeur de la photographie de Rasoulof : Ebrahim Ghafori. Rasoulof est libéré assez rapidement contrairement à Panahi qui est retenu juste ce qu'il faut pour qu'il n'aille pas à Cannes occuper son poste de juré.

En décembre, Rasoulof est condamné. Le verdict retient deux motifs : une peine de 5 ans de prison pour “assemblée et collusion contre la sécurité nationale”, et une autre d’un an de prison pour “perturbation de l’opinion publique en faisant un film sans autorisation”.

Dans l'exposition médiatique qui suit cette histoire, Jafar Panahi est mis en avant : il a son renom international, les larmes de Binoche, le siège vide de juré à Cannes. On a tendance pour le grand public à reléguer Rasoulof à deux ligne. Il est « le cinéaste également arrêté en sa compagnie ». Il ne s'agit bien évidemment pas d'opposer deux hommes qui partagent les mêmes engagements et subissent les mêmes peines, mais était important de bien les associer dans les actions de soutien.

Comme le rappelait Philippe en ouverture de ces journées, la censure envers le cinéma, et les autres arts, a toujours existé. C'est un rapport de force ou le pouvoir tente d'empêcher que les choses soient dites ou montrées. Lutter contre cela, c'est faire en sorte que l'on montre ce que l'on veut nous cacher, les œuvres, et c'est là je pense que nous trouvons, associations cinéphiles, notre légitimité.

Avec mon optimisme proverbial, je dirais qu'en faisant connaître Mohammad Rasoulof et en montrant son film, nous remportons une victoire, toute modeste soit elle, sur le pouvoir qui voudrait qu'on l'ignore. Pour les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, il est important qu'on dise leur nom et que l'on parle d'eux, ceux qui meurent, ce sont ceux que l'on oublie.

Et concernant les œuvres, les censure peuvent remporter des victoires, parfois douloureuses, mais elles ne gagnent pas tant qu'il y a des gens qui bataillent pour montrer. Pour rester en France, c'est vrai que la censure à interdit, saisi le film de Paul Carpita Le rendez-vous des quais (1953). Mais le film a été retrouvé, restauré, montré enfin, et Paul a encore pu faire deux longs métrages. Aujourd'hui le film fait partie de la grande histoire du cinéma.

Il y a une chanson américaine populaire que j'aime bien, Streets of Laredo. C'est l'histoire des dernières volontés d'un cow-boy blessé à mort. Il dit : « Écrivez à ma mère... Ne mentionnez pas le nom de celui qui m'a tué et son nom disparaitra. ». Nous sommes ici pour dire et redire les noms de Rasoulof et Panahi, et que l'on oublie ceux de leurs juges.

Bonne projection.

12:04 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mohammad rasoulof | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2011

Jafar Panahi par Philippe Serve

C'est une première sur Inisfree, j'ai un invité. Comme je l'ai annoncé, je suis impliqué, avec Regard Indépendant, dans l'organisation de trois journées de projection des films des réalisateurs iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof à Nice. Philippe Serve, que certains d'entre vous connaissent (mais si, mais si), a eu l'idée de cet évènement et en a été l'architecte enthousiaste. Président de l'association Cinéma Sans Frontières qui tient un ciné-club au Mercury, c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup et qui, pour l'occasion, a rédigé ce texte sur la carrière et le cinéma de Panahi qu'il a bien voulu me laisser publier en ces colonnes.

Depuis plusieurs années maintenant, le cinéma iranien ne se résume plus – parlons encore au présent en espérant ne pas devoir lui substituer bientôt une forme passée - à la simple équation : Iran = Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf. Car le nombre et la diversité des nouveaux cinéastes en provenance de ce pays signifient l'éclosion de talents aussi neufs que remarquables. Il faut ainsi citer Samira Makhmalbaf – fille précocement douée de Mohsen – avec La Pomme (1997, elle a alors seulement 17 ans !), Le Tableau noir (1999, Grand Prix du Jury à Cannes), A cinq heures de l'après-midi (2003, Prix du Jury et Prix oecuménique cannois), L’Enfant-Cheval (2009, Prix du Jury à San Sebastian), Bahman Ghobadi (41 ans) avec Un temps pour l'ivresse des chevaux (1999, Caméra d'Or à Cannes), Chansons du pays de ma mère (2002), Les Tortues volent aussi (03) Half Moon (2007), Les Chat persans (2009, Prix spécial du Jury à Un Certain Regard), le moins connus Hassan Yektapanah (Djomeh, 2000), sans oublier la petite soeur de Samira Makhmalbaf, Hana, avec Le Cahier (2007, elle avait 19 ans, Ours d’Argent à Berlin). Mohammad Rasoulof (37 ans, La Vie sur l’eau, 2005) est de ceux-là. Et, surtout, Jafar Panahi.

Né en juillet 1960, Panahi apprend le métier de réalisateur au Collège de Cinéma et de Télévision de Téhéran, puis se fait la main de manière plus pratique sur des courts et moyens métrages pour la télévision. Il réalise un téléfilm en 92, L'Ami, avant de franchir un nouveau palier en devenant l'assistant-réalisateur de Abbas Kiarostami sur Au travers des oliviers (1994).

Dès l'année suivante, il tourne son premier long, Le Ballon blanc (Badkonake sefid), dont il assure aussi le montage) et remporte la très convoitée Caméra d'Or au Festival de Cannes. Le film a bien mérité sa récompense, tant il apparaît maîtrisé. Le scénario - signé Kiarostami – tient sur une demi feuille de papier à cigarette et c'est bien la réalisation de Panahi qui le transcende. Ancré dans une tradition cinématographique où la frontière entre fiction et documentaire se fait plus que ténue, refusant tout effet de caméra ou d'esthétisation du plan, ne boudant pas les plans fixes mais sans leur accorder le caractère systématique que l'on trouve chez Kiarostami, Le Ballon blanc évitait aussi de tomber dans le piège trop récurrent de l'assimilation de films d'enfants – constante du cinéma iranien – avec un obligatoire récit d'apprentissage. Une simple histoire, contée avec beaucoup d'humour et qui coule de la première à la dernière seconde sans le moindre hiatus dans un style documentaire rappelant inévitablement le Néo-réalisme italien. Ajoutons-y une magnifique direction d'acteur, notamment envers l'inoubliable petite Aida Mohammad-Khani, l'héroïne du film. Revoir ce film quinze ans après sa sortie reste un moment de grande fraîcheur et démontre que Jafar Panahi était bien destiné à devenir l'un des plus grands cinéastes de son pays.

Deux ans plus tard (1997), Panahi remporte le Léopard d'Or, récompense majeure du festival de Locarno, avec Le Miroir (Ayneh). Le film part d'une nouvelle histoire de petite fille, le bras en écharpe et obligée de faire seule le chemin menant de l'école à la maison car sa mère n'est pas venue la chercher. Mais l'enfant ne connaît pas le chemin et la jeune actrice finit par vouloir vraiment rentrer chez elle en prenant la poudre d'escampette du bus où le réalisateur l'avait installée ! Le documentaire prend alors le pas sur la fiction et alterne entre les instants joués par la jeune actrice et ceux, bien plus fréquents, où elle refuse d'assumer son rôle, plongeant l'équipe technique dans le chaos de ce qui est devenu du cinéma-vérité. Expérience unique, suprême mise en abyme, Le Miroir possède le même charme irrésistible que Le Ballon Blanc.

2000 sera vraiment l'année de la consécration : Le Cercle (Dayereh) remporte le Lion d'Or à Venise et est unanimement salué comme un chef d'œuvre. Panahi nous expose, caméra le plus souvent portée, quelques heures à Téhéran de la journée d'un certain nombre de femmes dont on suit les pérégrinations à tour de rôle : trois évadées de prison dont une célibataire enceinte, une infirmière, une mère célibataire, une prostituée. La forme circulaire du film épouse totalement le propos et s'y fond. Cercle infernal aux parois duquel ces femmes, éprises de liberté et qui n'en forment plus qu'une seule, simplement déclinée, se heurtent littéralement. Panahi signait là une mise en scène tranchant avec celles de certains autres films iraniens grâce à un rythme très soutenu et pourtant comme distanciée et calme, tournant le dos à tout lyrisme et plus encore à l'hystérie qu'un tel sujet aurait pu provoquer. Film magnifique et, aussi déprimant qu'il puisse paraître, non dépourvu d'espérance, loin de là. D'abord par la formidable envie de vivre, de résister, de toutes ces femmes, par leur courage affiché mais aussi, très paradoxalement, par sa fin : ne faut-il pas voir dans la réunion de toutes ces victimes dans une même cellule comme une sorte de cercle de solidarité que rien ne saurait briser, et porteur, quelque part, de lendemains plus chantants ? Le film fut interdit de sortie en Iran.

Après une telle œuvre, il apparaissait bien difficile de maintenir la barre aussi haute. Sang et or (Talaye sorkh, 2003), avec un scénario à nouveau écrit par Abbas Kiarostami, fut également interdit de projection en Iran, ce qui ne l'empêcha pas de remporter quelques prix, même si moins prestigieux que les précédents. Film très noir, Sang et or met le doigt là où ça fait mal et, bien que décrivant une réalité très iranienne, nous parle aussi d'un monde qui est le nôtre, divisé toujours plus entre "ceux d'en haut", nantis et prospères – même sous un régime islamiste tel que celui des mollahs réduisant leurs libertés individuelles – et "ceux d'en bas", déclassés, désœuvrés et laissés-pour-compte.

Hors Jeu (2006), remporta le Prix du Jury au festival de Berlin. Plus léger dans son humeur et par son humour que Sang et or, il n'en parlait pas moins une nouvelle fois d'un sujet sérieux : la place de la femme dans la société iranienne d'aujourd'hui. Avec ce film, Jafar Panahi restait fidèle à ce qui rendait ses films précédents si précieux : une réalisation proche du documentaire, très souple et surtout sans affectation. Une fois de plus, l'idée était de partager avec le spectateur des instants de vie réelle, de montrer à l'écran des personnages dans toute leur humanité, c'est à dire aussi bien dans le positif que le négatif. Panahi est tout sauf manichéen. Pas question pour lui de désigner les bons et les méchants au sein d'un peuple qui, de toute façons, se retrouve victime d'un régime qu'il condamne de façon souvent métaphorique mais sans la moindre compromission. Son refus systématique de modifier la moindre image de ses films selon les demandes de la censure a fini par en faire le cinéaste iranien à abattre en priorité par le régime. Sa première dénonciation (qui entraîne toutes les autres pour qui veut bien lire le sous-texte) est l'absurdité absolue du monde dans lequel ses personnages tentent de vivre. Dans Hors-Jeu, et à l'inverse de ses deux précédents films, le cinéaste avait donc choisi la voie de la satire, voire de la franche comédie, on y rit souvent. Ce parti-pris n'annulait en rien la force du propos, il aurait même eu tendance à le renforcer. La fin du film, si improbable qu'elle puisse paraître, sonnait ouvertement comme un espoir, comme un appel à ne pas désespérer. Là encore, Hors Jeu s'opposait en quelque sorte à Sang et or.

En février 2010, Jafar Panahi est empêché de se rendre à un débat sur le cinéma iranien au festival de Berlin. Le 1er mars, il est arrêté à son domicile avec ses amis et collègues Mohammad Rasoulof et Mehdi Pourmoussa. Sa femme et sa fille, également emprisonnées, sont remises en liberté 48 heures plus tard. Le milieu du cinéma mondial se mobilise. Le 17, Rasoulof et Pourmassa sont libérés. Panahi, lui, se trouve toujours en prison alors qu’il devrait honorer le Festival de Cannes de sa présence. Membre du jury dont la chaise vide orne la scène du Palais du festival, il sort de prison le 25 mai sous caution. La justice l’accuse de préparer un film contre le régime et sur les manifestations ayant suivi la réélection – contestée - du Président Ahmadinejad en juin de l’année précédente. Le 20 décembre, Jafar Panahi est condamné à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de tournage, d’activité politique, de voyages à l’étranger et d’entretiens avec des journalistes, iraniens ou étrangers. Mohammad Rasoulof reçoit lui aussi une sentence de six ans d’emprisonnement. Les deux hommes ont décidé de faire appel.

Notre mobilisation ne fait que commencer.

Philippe Serve

Président de Cinéma sans Frontières

Photographie DR, source blog de l'UFFEJ

08:20 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jafar panahi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/01/2011

Bilan 2010

Cette année encore, mon décrochage d'avec l'actualité est assez patent, au point qu'un éventuel top risque de ressembler à la simple liste des films vus en salle. Pire, je n'ai pas pas de véritable regret, à l'exception de Memory Lane de Mickael Hers. Ça sera pour 2011. Hors du DVD, point de salut, et je profite de l'occasion pour remercier Laurent de Kinok qui me permet, sinon de combler mon retard, du moins de faire de belles découvertes. En tirant quelques cheveux, voici ce qui se dégage de l'an passé :

9 films

Film - Socialisme – Jean-Luc Godard

Poetry de Lee Chang-dong

Bruce Springsteen – London calling Live In Hyde Park de Chris Hilson

L'illusionniste de Sylvain Chomet

Lung Boonmee Raluek Chat (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures) de Apichatpong Weerasethakul.

The gost writer Roman Polanski

The social network de David Fincher

Nanjing ! Nanjing de Lu Chuan

La nuit des horloges de Jean Rollin

2 reprises

Le grand amour et Yoyo de Pierre Etaix

2 courts

Tulum de Dalibor Matanic,

Donde esta Kim Basinger ? d'Édouard Deluc

12 Découvertes :

Un Maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne) de Pietro Germi (ici)

La notte brava (Les garçons) de Mauro Bolognini (ici)

La banda J & S, storia criminale del far west (Far West story) de Sergio Corbucci (ici)

Fade to black (Fondu au noir) de Victor Zimmerman

Non ho sonno de Dario Argento (ici)

Just pals de John Ford

Pauline à la plage d'Éric Rohmer

Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard

Älskande par (Les amoureux) de Mai Zetterling (ici)

Boxer a smrt (Le boxeur) de Peter Solan (ici)

Spider baby de Jack Hill (ici)

Sometimes in april de Raoul Peck (ici)

Photographies : Flashback of an idiot/ Capture DVD Montparnasse

06:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : top 2010 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2011

Ann Francis dans les étoiles

Anne Francis stars in Forbidden Planet. Photographie via Top Hollywood

Wo oh oh oh oh oh

At the late night, double feature, picture show.

21:17 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ann francis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2011

Parfois en avril...

"Yes, it's April again. Every year in April, the rainy season starts. And every year, every day in April, the haunting emptiness descends over our hearts. Every year in April, I remember how quickly life ends. Every year in April, I remember how lucky I am to be alive. Every year in april, i remember…”

De toutes les œuvres de fiction ayant abordé le génocide rwandais de 1994 (vous pouvez vous informer sur Wikipedia), Sometimes in april, réalisé en 2006 par Raoul Peck pour la chaîne de télévision américaine HBO est assez nettement le plus réussi.

D'origine haïtienne, Peck s'était déjà penché sur l'histoire africaine contemporaine avec Lumumba (2000) consacré au leader congolais assassiné en 1960. Pour Sometimes in april, il tourne au Rwanda avec nombre d'acteurs locaux et sur les lieux mêmes où s'est déchaînée la violence de ce printemps de 1994. A partir d'un scénario qu'il écrit lui-même après une phase de recherches intenses avec l'aide de la journaliste Madeleine Mukamabano , Peck propose un film ambitieux qui embrasse les différents aspects de l'évènement en injectant les faits réels dans une trame de fiction classique mais éprouvée. Deux frères, hutus. L'un, Honoré, travaille sans états d'âme pour la RTLM (La Radio Télévision Libre des Mille Collines) qui appelle tous les jours au meurtre des inzenyi (les cafards désignant les tutsis dans la rhétorique raciste du hutu power). L'autre, Augustin, est un militaire légaliste et dépassé par la situation. Il a épousé une tutsie. Peck dépasse habilement le côté fabriqué de la situation en travaillant les complexités et l'ambiguïté de ses personnages. Honoré est ainsi travaillé entre son extrémisme politique et son sens de la famille, finissant par être lui même dépassé par la sauvagerie des miliciens qu'il a contribué à endoctriner. Augustin, s'il est un repère moral au sein du chaos, refusant de collaborer avec l'armée dont il fait partie, n'est pour autant pas un héros. En porte-à-faux, il ne sauve personne et se retrouve le jouet des évènements, incapable de réagir ni en tant que soldat, ni en tant que chef de famille. Peck le place hors jeu, pas tout à fait une victime comme sa femme Jeanne ou son collègue, pas complètement témoin comme la femme du tribunal (le tribunal international mis en place après le génocide à Arusha en Tanzanie). Sa fragilité le rend paradoxalement plus proche en l'éloignant d'une identification qui favoriserait une bonne conscience. Par rapport aux autres films sur les mêmes évènements, Sometimes in april se distingue en ne cherchant pas à distinguer un juste, manière de coller à un schéma occidental hérité de la Shoah. Peck adopte un point de vue strictement rwandais. Africain.

L'attitude occidentale est reléguée à l'arrière-plan, le sentiment de culpabilité passant par le personnage réel de Prudence Bushnell jouée par Debra Winger, membre de l'administration Clinton. Peck n'oublie pourtant rien, ni les atermoiement des américains, traumatisés par leur précédent échec en Somalie, qui discutent sans fin sur la définition de ce qu'est un génocide pour éviter d'intervenir, ni la tentative d'effrayer le colonel Bagosora, artisan majeur de la tragédie, ni le massacre des 10 casques bleus belges qui entraîne le retrait du contingent de l'ONU, ni l'attitude française. Ce dernier point mérite qu'on ouvre une parenthèse. Sans s'étendre sur le sujet, Peck dénonce par petites touches précises, la connivence entre la France et l'aile dure du hutu power. Cela passe par des détails insérés dans des scènes au propos plus large, insérés dans l'action; C'est un portrait de François Mitterrand au dos d'une brochure de propagande hutue que Jeanne montre à son mari, c'est une réplique de Bagosora sur ses « amis français » et, plus tard, l'hélicoptère à la cocarde tricolore qui exfiltre le colonel. Non, on ne verra pas Bernard Kouchner déplorer les victimes, Peck appuie juste où cela fait mal. Il est piquant de noter que le film est co-produit par deux sociétés françaises et réunit nombre de techniciens français, à commencer par le musicien Bruno Coulais qui compose une émouvante partition. Ce qui n'empêche pas le film de n'être sortit qu'en 2008 à l'occasion d'une diffusion sur ARTE et que le DVD se fait toujours attendre. C'est tout à fait regrettable. Fermons la parenthèse.

La force du film, c'est de ne pas se limiter aux faits historiques mais d'explorer leurs implications humaines à travers la mise en scène cinématographique. Le déroulement du génocide est décrit avec précision et clarté, c'est le côté pédagogique de la chose. L'attentat sur l'avion présidentiel qui déclenche les massacres, L'élimination des dignitaires tutsis et hutus modérés (belle et sèche scène de l'assassinat de la première ministre Agathe Uwilingiyimana), les barrages, l'assaut sur les écoles et les églises, l'hôtel des mille collines, l'évacuation des occidentaux, la survie dans les marais, la victoire du FPR (Front Patriotique Rwandais), rebelles tutsis, qui met fin au carnage. C'est assez complet. Peck explore également les origines de la tragédie. Il ouvre son film sur des images de Bill Clinton déclarant que finalement, oui, c'est bien un génocide qui se déroule au Rwanda, associées à des images d'archives, grotesques, des colonisateurs belges qui instaurent dans les années 30 la discrimination entre hutus et tutsis. La grande réussite du film, c'est sa composition en différentes strates temporelles qui l'inscrivent dans le processus de la mémoire. Mémoire et histoire, comme quoi l'homme africain y est bien entré, comme les autres. Les images d'archives sont intégrées dans la fiction, étant présentées symboliquement en 2004, dans une école dont Augustin est l'un des professeurs. Mémoire et transmission auxquelles il faut ajouter une dimension plus spirituelle, voire poétique, introduite par la voix off : «Tous les ans en avril, la saison des pluies commence. Et tous les ans, tous les jours d'avril, un vide poignant descend dans nos cœurs » puis la lettre du frère, Honoré étant emprisonné à Arusha en attente de son procès. Le cinéma est lui présent via un extrait de The great dictator (Le dictateur - 1940) de Chaplin qu'Augustin montre à ses élèves. Peck introduit une forte dimension humaine et une distance par rapport aux évènements, celle du souvenir, de la douleur et de son dépassement.

Ce que la fiction, l'histoire de ces deux frères, permet d'aborder au-delà de la symbolique, c'est l'impact émotionnel de la tragédie sur les êtres et une réflexion sur l'avenir. C'est un peu ce qui me manquait dans le remarquable Nanjing ! Nanjing ! (2009) du chinois Lu Chuan, cette méditation dans le temps qui dépasse l'anecdote. Quand, en 2004, Augustin décide de se rendre à Arusha pour rencontrer son frère et apprendre comment ont disparu les siens, il dépasse son propre deuil et trouve une voie pour affronter l'avenir (l'enfant attendu par Martine, sa nouvelle compagne) comme le pays l'affronte d'une façon inédite par une sorte de thérapie globale à travers les gaçaca, tribunaux locaux inspirés du système traditionnel. Africain. Le film se clos sur une autre très belle scène où Martine se lève pour raconter son histoire et cesser de n'être qu'une victime. Sometimes in april mêle ainsi le récit de la reconstruction du pays avec celle de la reconstruction des êtres.

Une des plus belles scènes du film entrelace ces différents niveaux. A Arusha, dans son hôtel où il hésite à rencontrer son frère, Augustin a une voisine de chambre qui doit témoigner. Dans un premier temps, il entend simplement des sanglots venant de l'autre côté du mur. Puis ils vont se parler à travers la cloison. Puis Augustin décide d'assister à la déposition de la femme, un récit très dur. Il peut le faire de derrière un rideau écoutant la voix aux mots terribles. Il rencontre enfin la femme, et la famille qu'elle a reconstitué. Par ces différentes étapes, ces différents dispositifs jouant sur le hors-champ et les voix, Peck donne à voir la difficulté du témoignage, sa douleur presque insupportable, son absolue nécessité en même temps que le témoignage lui-même et l'idée de justice qui lui donne un cadre. Du grand art. Il faut saluer le travail de montage de Jacques Comets (qui a beaucoup travaillé avec Tonie Marshall) qui donne cohérence et souffle à l'ensemble, l'intelligence de l'utilisation des langues (Kinyarwanda, anglais et français) comme la photographie d'Éric Guichard qui rend les ocres et les verts du pays des mille collines et la beauté de mille visages. L'interprétation est sans failles, le soutien du Rwanda ayant permit des plans amples sans verser dans le spectaculaire. La première du film a eu lieu à Kigali même devant 40 000 personnes. J'imagine que ce fut un moment assez fort. Sometimes in april a beau avoir été produit par la télévision, c'est du sacré grand cinéma.

Par Olivier Barlet dans Africultures

Sur le site d'ARTE avec un entretien avec Raoul Peck

Photographie DR source Allociné

12:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raoul peck | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |