« Pam par Quentin | Page d'accueil | Chapeau ! »

23/10/2011

La moisson rouge (Prime cut)

Tristesse, Kinok s'interrompt. Le site créé et animé par Laurent Devanne depuis 2003 est mis en sommeil. J'y participais depuis 2008 et une chronique de La grève d'Eisenstein. Trois année pour moi qui ont contribué à enrichir, et mes horizons personnels, et Inisfree. J'ai pu découvrir des auteurs et des films vers lesquels je ne serais pas allé de moi même. J'ai connu l'obligation (souple) de rendre un texte dans les temps. J'ai appris. Je ne sais pas aujourd'hui si l'aventure rebondira d'une façon ou d'une autre. Les plumes de Kinok sont parmi les plus remarquables que je connaisse (Ô ironie du récent échange sur Baloonatic) et j'aimais beaucoup que nous soyons réunis dans un espace commun. Je tiens à remercier Laurent pour cette expérience et je lui dédie amicalement cette ultime chronique postée qui ne sera pas mise en ligne (Chahine et Lattuada suivront).

Celui qui aime bien manger, particulièrement s'il n'est pas végétarien, doit s'abstenir absolument de regarder les documentaires et les reportages sur la façon dont est faite la bouffe moderne. Celui-là, s'il est malgré tout en proie à la curiosité intellectuelle et légitime de connaitre le fonctionnement d'un abattoir industriel, découvrira avec profit la séquence d'ouverture de Prime cut (Carnage le bien nommé chez nous), polar rural et enlevé signé par Michael Ritchie en 1972. En quelques six minutes incluant le générique sur fond d'une délicate musique jazzy composée par Lalo Schiffrin (le piano est délicieux), Ritchie nous fait découvrir la chaîne complète qui transforme un bœuf en saucisses. C'est très documenté, de l'entrée de l'animal sur ses quatre pattes à l'expédition en produit de charcuterie. C'est très découpé, si je puis me permettre, et la plongée dans cet univers un peu froid, aseptisé et métallique, fascine au rythme du cliquetis sans accroc des machines.

L'une des grandes qualités du polar américain, c'est d'avoir su mêler fiction et réflexion, morale, politique, à une dimension documentaire depuis disons The naked city (1948) de Jules Dassin ou D.O.A. (1950) de Rudolph Maté qui nous plongeaient dans les rues de New-York ou de San Francisco. Car nous sommes dans un polar avec Prime cut et l'œil exercé remarque vite une silhouette entre les carcasses qui n'a rien de bovine. Pour l'œil moins exercé, une chaussure surgissant à l'une des étapes lèvera toute ambiguïté. Cette remarquable introduction est peut être bien inspirée de l'idée hitchcockienne formulée dans les entretiens truffaldiens de montrer tout le processus de fabrication d'une voiture pour finir par ouvrir une portière révélant un cadavre. Ici cela se termine par un chapelet de saucisses soigneusement emballé à destination d'un syndicat du crime de Chicago. Fin de l'introduction, Prime cut peut commencer.

Que d'os !

La situation est savoureuse. Les gens de Chicago, sans doute végétariens, expédient Nick Devlin, un tueur expert, pour régler les problème de meurtres ruraux qui déciment leurs envoyés du côté de Kansas City. Le boss local, répondant au doux nom de Mary-Ann, s'est émancipé et gère ses affaires lui-même. Des affaires à base de boucherie et de trafic de jeunes femmes. Et il ne paie pas ses dettes. Alors, ça va défourailler entre les sillons ! Prime cut est un film énorme, spectaculaire, littéralement étonnant, trouvant son originalité dans un l'humour noir sans édulcorant et l'ambition de renouveler le genre en lui faisant prendre le vert. Michael Ritchie, qui débuta par d'intéressants films avec Robert Redford avant de s'engluer dans des comédies médiocres, exploite à fond son cadre paysan et transpose les habituels règlements de compte des impasses urbaines aux immenses champs du middle west, l'exemple hitchcockien encore. Séquence de l'abattoir, vente de jeunes femmes nues dans une étable, fusillade entre les tournesols, destruction d'une serre au semi-remorque et, clou du film qui impressionna durablement les esprits, la poursuite de Devlin et de sa protégée dans un champ de blé par une immense moissonneuse batteuse rouge. Oui, c'est dans ce film.

Ritchie a de confortables moyens et sait s'en servir, il sait donner de l'intensité à ses scènes d'action, dans sa façon de filmer sa moissonneuse comme un animal monstrueux, dans son utilisation des grands espaces photographiés par Gene Polito façon western avec le vent agitant les tournesols, formant des vagues sur les blés, par le découpage sophistiqué quoique classique des fusillades, par de brusques débrayages d'espace. De sa formation initiale de documentariste, il nourrit ses décors avec de superbes idées comme cet orage saisi sur le vif, qui éclate sur les vibrations électriques de Schiffrin tandis que Devlin et ses hommes foncent vers le règlement de comptes final. Il donne une dimension supplémentaire au film par la représentation franche d'une violence parfois aux limites du bon goût. Nous en revenons toujours là. En ces belles années 70, ce cinéma était destiné aux adultes majeurs et vaccinés et Ritchie aborde sans hypocrisie les questions de trafic de femmes, littéralement « élevées » dans un orphelinat complice puis droguées et vendues, exposées aux acheteurs nues dans des enclos. Plus que la violence c'est cette scène qui impressionne aujourd'hui encore par son côté malsain, renforcé par l'atmosphère festive décrite autour de la vente : cocardes, rires gras, gratin local décontracté et Mary-Ann s'enfilant un plat de tripes, le visage rubicond. C'est très réussi.

Du rififi chez les hommes

Mais le film fonctionne aussi parce qu'il sait donner une épaisseur à ses personnages et développer leurs rapports de manière intéressante. Avec son scénariste Robert Dillon, il leur crée un passé qui donne de la densité à ses archétypes. Devlin et Mary-Ann sont d'anciens collègues, peut être des amis, et il y a une femme entre eux, celle de Devlin désormais mariée à Mary-Ann et prénommée Clarabelle. Faut-il y voir un hommage à la vache de Disney ? Une nouvelle touche de cet humour incongru qui traverse tout le film ? Toujours est-il que ce passé est bien utilisé, rendant plus piquantes les joutes, verbales d'abord, entre les deux hommes. A noter que Clarabelle est jouée avec conviction par la superbe Angel Tompkins qui possède une tenue à haut pouvoir érotique. Le personnage de Devlin est également travaillé d'un symptôme bien dans l'air de l'époque, celui du désenchantement. Le tueur est fatigué, rechigne à s'embarquer pour une nouvelle mission et son regard clair se pose avec dégoût sur l'Amérique profonde qu'il découvre. C'est un truand à l'ancienne qui allie des méthodes brutales et efficaces à une certaine morale et ne peut que réprouver les activités viles de son antagoniste. On pourra souligner, voire regretter, la façon dont le film joue avec l'ambiguïté morale de Devlin. Comme dans d'autres films du moment, Ritchie nous rend très sympathique un tueur et la violence qu'il exerce, comme Francis Ford Coppola nous montrant un Don Corleone éthique quand il refuse de toucher au trafic de drogue.

C'est d'autant plus délicat que Prime cut ne possède pas la dimension tragique des œuvres de Sam Peckinpah, Don Siegel ou John Boorman, qui renvoient leurs anti-héros à leurs contradictions. Devlin n'est certes pas Alfredo Garcia ! Il noue ainsi une relation avec la jeune Poppy qu'il prend sous sa protection à l'issue de la vente des jeunes femmes. Cette action transforme l'élimination d'un rival trop ambitieux en défense chevaleresque de l'orpheline. C'est un peu court jeune homme ! On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en somme. Par exemple que ce n'est qu'un prétexte pour coincer Mary-Ann, ou une revanche sur la perte de Clarabelle puisque Devlin emmène Poppy dîner dans un restaurant huppé en lui faisant porter une incroyable robe verte et transparente. Mais ces sous-entendus sont balayés par le final qui brosse tout le monde dans le sens du poil. A moins que ce ne soit... L'humour encore.

Cet homme est dangereux

Ceci posé, le film bénéficie d'une distribution impeccable qui fait accepter bien des choses. Nick Devlin est joué par un Lee Marvin impérial. Il promène sa dégaine élégante, costard et chaussures blanches, cheveu argenté, pareil que dans The killers (A bout portant - 1964) de Siegel ou Point blank (Le point de non retour – 1967) de Boorman. Il humanise ce personnage de machine à tuer redoutable. Sa présence physique (il regarde tout le monde d'en haut), la précision de ses gestes dans la violence, le regard dont je parlais plus haut, son Nick Devlin est l'une de ses compositions majeures.

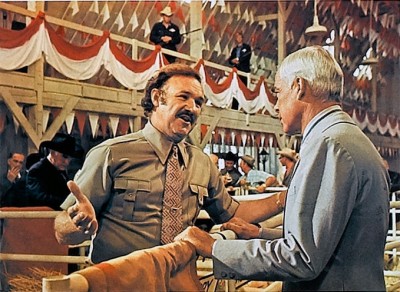

Face à lui, contraste parfait, Gene Hackman campe un Mary-Ann plus en rondeurs, trapu, sanguin, le verbe haut, la mâchoire en avant, bon vivant (les tripes !) et d'une vulgarité épanouie. Il est le péquenot suprême et s'offre une fin qui anticipe sur celle d'Impitoyable (1995) de Clint Eastwood. Belle idée de l'avoir affublé d'un frère franchement rustre joué par Gregory Walcott (qui joua pour Ed Wood et Steven Spielberg), Weenie et Mary-Ann rejouent le fameux couple Lennie-George du roman de Steinbeck, version truands. Le colosse bas de plafond et obsédé par les saucisses contraste avec les compagnons de Devlin, chauffeur stylé et acolytes dévoués (le plus jeune présente, admiratif, Devlin à sa mère).

Entre les deux hommes, deux femmes. Clarabelle, femme femme au sommet de sa sensualité, et Poppy, jeune innocente jouée par Sissy Spacek dont c'est le premier véritable rôle. Son teint délicat, la transparence de ses yeux, l'ovale de son visage encadré de longs cheveux fins, souvent très bien éclairé, donnent à voir avec force la vulnérabilité du personnage et sa jeunesse, alors que l'actrice à déjà 22 ans. Comme plus tard avec Carrie pour Brian DePalma, Spacek rend complètement crédible un personnage d'adolescente innocente. Le trouble engendré n'en est que plus grand.

Jouissif, drôle, déroutant et violent, Prime cut est l'un des polars de son époque, bien dans son temps jusque dans ses limites, mais sa vision au sein des fausses audaces actuelles fait un bien fou. Et puis vous ne verrez plus jamais de la même façon le tranquille paysan moissonnant ses blés blonds au fond du paysage. Plus jamais vous ne regarderez une saucisse de la même façon. Qui cela peut il être ?

Photographie Warner - Source Carlotta.

A lire sur Cinétrange

Sur Psychovision

Sur Celluloïdz

14:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : michael ritchie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Commentaires

Cher Vincent,

Je suis très sensible à l'amical et chaleureux hommage que tu rends à cette modeste, marginale mais impérieusement nécessaire cinéphilie du net incarnée par Kinok ! Tel un coureur de fond qui n'a pas su trouver son 3ème souffle, je me range sur le côté de la piste, du côté des spectateurs, là où je continuerai de porter un regard curieux et passionné sur la vibrante cinéphilie qui s'affiche sur les pages de mes blogeurs kinokiens !

Sans vouloir faire de flatterie, je suis sincèrement fier d'avoir eu parmi mes colonnes de vrais ciné-fils, belles plumes et regards singuliers.

Que les beaux yeux d'Ava Gardner continuent de nous éblouir !!!

Amitiés !

Laurent

Écrit par : Laurent Devanne | 23/10/2011

Voila effectivement une bien triste nouvelle et la fin d'une belle aventure. Du coup, je vais aussi poster les dernières chroniques que je devais rédiger sur Kinok pour mon blog.

En espérant qu'on se retrouve tous très vite.

Encore merci, Laurent !

Écrit par : Dr Orlof | 24/10/2011

J'aime les hommes qui sont c'qui peuvent,

Assis sur le bord des fleuves.

Ils regardent s'en aller dans la mer

Les bouts de bois, les vieilles affaires,

La beauté d'Ava Gardner.

Écrit par : Vincent | 25/10/2011

Écrire un commentaire